|

|

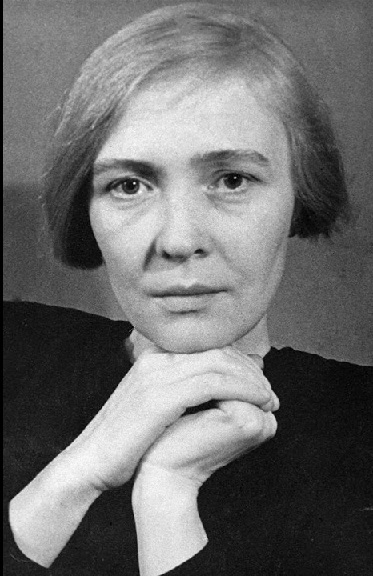

Памяти Ольги Федоровны Берггольц...Понедельник, 13 Ноября 2023 г. 16:57 (ссылка)

Ольга Фёдоровна Берггольц (16 мая 1910 — 13 ноября 1975) — русская советская поэтесса, прозаик и драматург, писательница и военный журналист. В 1938 году репрессирована по делу «Литературной группы», реабилитирована в 1939 году. Автор крылатой строки, ставшей лозунгом, высеченным на Мемориальной стене Пискарёвского кладбища, где похоронены многие жертвы Ленинградской блокады: «Никто не забыт, ничто не забыто». Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1994, посмертно). Родилась: 16 мая 1910 г., Санкт-Петербург, Российская империя Умерла: 13 ноября 1975 г. (65 лет), СССР, Ленинград Я говорю с тобой под свист снарядов …Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна… Кронштадтский злой, неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом — смертная угроза… Бессонны ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю: нас, граждан Ленинграда, Не поколеблет грохот канонад, и если завтра будут баррикады — мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю я, горожанка, мать красноармейца, погибшего под Стрельною в бою. Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей, мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей! 1941 г.

История и археология: Мечтал стать агрономом, а погиб в бою с 30 немецкими истребителями: Подвиг дважды Героя Советского Союза Григория КравченкоСуббота, 21 Октября 2023 г. 19:50 (ссылка)

Art: Коты, которые прославились благодаря своим геройским поступкамВторник, 03 Октября 2023 г. 18:39 (ссылка)

единой жизни эстафета...Среда, 21 Июня 2023 г. 23:43 (ссылка)

22 ИЮНЯ 1941г. перед руководством Ленинграда сразу встал вопрос о СПАСЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ, а также материальных и культурных ценностей города и области. Уже через неделю в каждом районе города работали эвакуационные комиссии.

|

|

|

LiveInternet.Ru |

Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |