|

|

Иштар: биться до конца – на войне и в любвиПонедельник, 02 Сентября 2024 г. 07:32 (ссылка)

Одна из самых великих цивилизаций древности, шумерская, имела свой пантеон богов, которые в значительной степени отличались от греческих, римских или египетских, что более знакомы современному человеку. Одной из таких была Иштар, богиня, которой поклонялись как женщины, так и мужчины. Она стала одним из легендарных божеств, культ которых распространился по всем землям Месопотамии. Что же об Иштар рассказывают древние предания? Разносторонняя богиняЧто общего между войной, любовью и богатством почвы? Думаю, на этот вопрос могли ответить лишь шумеры. Именно Иштар покровительствовала всем этим сферам, несмотря на то, что у них совсем немного точек соприкосновения. Теперь вы можете оценить, как много людей почитало это божество – от военных до крестьян. Имя божества имеет интересное происхождение. Считается, что основой его стало слово "астар", которым называли "звезду" Венеру, что была видна на небе по утрам и вечерам. Более того – шумеры считали, что звезда является им в двух разных обликах, а потому воплощает женское и мужское начало. Наиболее распространён культ Иштар был в Аккадском царстве, где в честь богини возводились памятники и храмы. Впервые упоминание о ней появляется в VII веке до нашей эры.

Сочетание противоположногоИштар нельзя назвать обыкновенной богиней. В ней, как и её покровительнице Венере, сочетались мужские и женские качества. Со временем Иштар начинает приобретать новые черты, занимая более важное место в пантеоне. Она воплощала собой сексуальность, благодаря которой две энергии сливались в одну. Кроме этого, энергию Иштар призывали во время войн и бедствий. Считалось, что могущество этой богини-женщины ни в чём не уступает мужскому, а потому великая воительница непременно придёт на помощь. В храмах Иштар в числе первых среди месопотамских святилищ начинает развиваться храмовая проституция. Служительницы богини считали это ритуальным действом, которому покровительствовало само божество. В целом, для Иштар не было границ в отношении любви – как физической, так и духовной. Александр Анатольевич Исачёв "Иштар" Губительная страстьЕсли рассматривать родственные связи богини, то первым замечаем её супруга – Баала (или Ваала). Под стать своей неординарной жене, он считался божеством стихий и одновременно кошмарным демоном. Как и в Иштар, в Баале соединялись противоположности. Впрочем, верностью богиня не отличалась, а вот о её детях совсем немного упоминаний. Считалось, что Иштар забирала энергию своих возлюбленных, принося им гибель. Возможно, именно поэтому ей так и не удалось обзавестись детьми (хотя некоторые мифы туманно упоминают о её сыне). Иштар, окружённая облаком голубей, предстаёт перед молодым садовником Саргоном. Иллюстрация новоассирийской легенды, 1913 год Без Иштар – нет жизниПротиворечивый характер Иштар проявляется в одном из самых известных преданий. "Сказание о Гильгамеше" рассказывает, что возлюбленным божества стал Таммуз, отвечавший за плодородие. Однако Иштар погубил его, как и других любовников. Чтобы расплатиться за свою вину боги приговаривают Иштар к спуску в мир теней, где находится её сестра, покровительница мира мёртвых. Перед каждой дверью в подземное царство Иштар отдаёт откуп за вход. Им становятся многочисленные амулеты и украшения богини, что поддерживают её магию. В итоге мёртвый мир встречает обнажённую и беззащитную Иштар. Сестра тут же насылает на неё болезни и проклятия. Только оставив в этом мире своего возлюбленного Таммуза, Иштар смогла покинуть проклятое место. Освобождение богини радостно приветствовала земля, ведь без Иштар, покровительницы любви и продолжения рода, мир начал погружаться во тьму и уныние. Когда Иштар находилась в царстве мёртвых, на земле произошёл своего рода Апокалипсис, который привёл к опустошению и гибели во всех странах и городах. Иштар и Таммуз древнешумерское изображение, 2111-2003 годы до н.э. "Царица царей"Другие мифы подчёркивают воинственность богини. Она помогает правителям принимать верные решения перед военными походами, вселяет в них божественную силу и управляет людьми как "царица царей". В таких легендах соправителем и супругом Иштар является Анну, верховный бог, который всегда советуется с грозной богиней, обсуждая с ней каждое своё решение. Древние правители и военачальники нередко совершали ритуалы в храмах Иштар, чтобы предсказать будущее своего народа. Так, нередким было гадание по внутренностям грифа. Если определённые знаки на теле убитой птицы были благоприятными, то можно было смело отправляться в военный поход. Если же нет – нужно было ждать благоволения богини, иначе гнев её мог коснуться и неверных. Вооружённая Иштар, стоящая на льве, IV-III тысячелетия до н.э. Отказ – значит, войнаЕсли снова возвратиться к "Сказанию о Гильгамеше", то можно заметить ещё один любопытный эпизод с богиней. Во время встречи с главным героем она предлагает ему стать её супругом. Вот только Гильгамеш, несмотря на прекрасную внешность богини и сладкие общения, отказывается. Он вспоминает, что Иштар нередко проявляется себя ненадежной и ветреной особой. Конечно, подобное заявление оскорбило Иштар. Она отправляется на небо, где гневно рассказывает отцу о своенравном герое. Чтобы удовлетворить дочь, бог создаёт огромного быка, которого Иштар направляет на землю. Животное с лёгкостью опустошает реку Евфрат и принимается топтать поселения людей. Человечество спасает Гильгамеш, который одолевает быка. Богиня в отчаянии оплакивает чудовище, видя его гибель из города Урука. Туда же она созывает всех своих служительниц, которые являются куртизанками. Надо сказать, что именно Урук становился центром празднеств в честь богини. В этот день город погружался в многолюдные оргии, во время которых участники воображали себя божествами. Правда, Иштар от этого легче не стало – в войне и любви к Гильгамешу она потерпела поражение. Иштар Удивительно, но мифы об Иштар приоткрывают историю реальных событий, что разворачивались на территории Месопотамии. Это и засуха, приведшая к мору, и пересыхание реки. В древности считали, что за всем этим стоит грозная и прекрасная Иштар – богиня великих воинственных народов.

Иштар: биться до конца – на войне и в любвиПонедельник, 02 Сентября 2024 г. 07:32 (ссылка)

|

| Метки: Иштар | Комментарии (6)КомментироватьВ цитатник или сообщество |

В древнем месопотамском городе Ур в 23 веке до нашей эры жила женщина по имени Энхедуанна. Она не только была верховной жрицей и дочерью царя, но и первой женщиной-поэтом в истории человечества. Историки назвали её, кроме всего прочего, величайшим политиком своего времени. В конце ушедшего года учёные даже организовали в Нью-Йорке, посвящённую Энхедуанне и её достижениям, выставку. Что же столь важного писала в своих произведениях верховная жрица и почему история её жизни заслуживает того, чтобы о ней узнало как можно больше людей — далее в обзоре.

Подробнее..

| Метки: жрица Энхедуанна Месопотамия Шумер Инанна Иштар история археология | Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество |

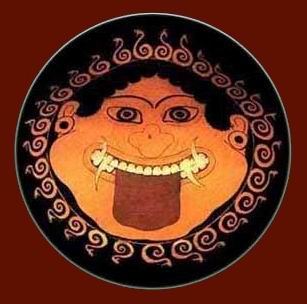

МЕДУЗА ГОРГОНА

Μέδουσα, дор. Μέδοισα ἡ (part. praes. к μέδω) Медуза (одна из трёх сестер Горгон) Hes., Pind. etc.;

μέδω — заботиться, покровительствовать, охранять, т.е. властвовать;

Μεδέουσα ἡ [f к μεδέων] — покровительница, хранительница;

Γοργώ (-οῦς), Γοργών (-όνος) ἡ Горгона

1) согласно Гомеру, это чудовище подземного царства (Γ. βλοσυρῶπις Hom.);

2) согласно Гесиоду, это три дочери Форкия (Σθεινώ τ ́ Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε) Hes.

γοργός 3

1) страшный, грозный; ex. γ. ἰδεῖν или ὁρᾶσθαι Xen. — грозный на вид;

2) ретивый, буйный; ex. (ἵππος Xen., Plut.).

желтыми клыками.

желтыми клыками.  щитом Афины и острым кривым ножом — подарком Гермеса, Персей прибыл к горгонам. Поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, он смог отрубить голову Медузе, смотря в отражение на отполированном медном щите — ведь взгляд Медузы обращал все живое в камень. От разгневанных сестер Медузы Персей скрылся с помощью шапки-невидимки, спрятав трофей в заплечную сумку.

щитом Афины и острым кривым ножом — подарком Гермеса, Персей прибыл к горгонам. Поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, он смог отрубить голову Медузе, смотря в отражение на отполированном медном щите — ведь взгляд Медузы обращал все живое в камень. От разгневанных сестер Медузы Персей скрылся с помощью шапки-невидимки, спрятав трофей в заплечную сумку.

«Горгоноубийца» (Γοργοφόνα).¹ Эта история отражена у Еврипида в «Ионе»² и у Гигина в «Астрономии».

«Горгоноубийца» (Γοργοφόνα).¹ Эта история отражена у Еврипида в «Ионе»² и у Гигина в «Астрономии».

защищающем плечо), либо на щите богини. Лик Медузы украшал также эгиду в виде плаща-накидки, которую носили Зевс, Аполлон и всё та же Афина.

защищающем плечо), либо на щите богини. Лик Медузы украшал также эгиду в виде плаща-накидки, которую носили Зевс, Аполлон и всё та же Афина.

змеями. Достаточно констатировать, что около Х_века этот, несомненно, магический образ появился в пространстве византийской культуры в готовом виде, не неся на себе следов развития.

змеями. Достаточно констатировать, что около Х_века этот, несомненно, магический образ появился в пространстве византийской культуры в готовом виде, не неся на себе следов развития. истории хождения отдельных памятников указывают на Малую Азию как на родину таких изделий. В Византии эти амулеты видоизменяются: на одной стороне появляется извод святого всадника, поражающего женовидного демона.

истории хождения отдельных памятников указывают на Малую Азию как на родину таких изделий. В Византии эти амулеты видоизменяются: на одной стороне появляется извод святого всадника, поражающего женовидного демона.

«Черная родильница очернила себя злом (или лучше яростию), пресмыкалась в прахе, как змея, и шипела, как дракон, и рычала, как лев, и была в ужасе, как ягненок, [когда победил ее архангел Михаил]».

«1. Другие опять говорят, что Каин происходит от высшей силы, и Исава, Корея, Содомлян и всех таковых же признают своими родственниками, и поэтому они были гонимы Творцом, но ни один из них не потерпел вреда, ибо Премудрость (Σοφία) взяла от них назад к себе самой свою собственность. И это, учат они, хорошо знал предатель Иуда, и так как он только знал истину, то и совершил тайну предания, и чрез него, говорят они, разрешено все земное и небесное. Они также выдают вымышленную историю такого рода, называя Евангелием Иуды.

2. Я также собрал их сочинения, в которых они внушают разрушить дела Истеры; Истерою же называют Творца неба и земли; и так же, как Карпократ, говорят, что люди не могут спастись, если не пройдут чрез все роды дел.

И при всяком грехе и постыдном поступке присутствует ангел, и действующий осмеливается приписывать свою дерзость и нечистоту ангелу, и каково бы ни было действие, совершать во имя ангела и так говорить: «О ангел! я злоупотребляю твое дело; о сила! я совершаю твое действие».

И совершенное знание, по их словам, состоит в том, чтобы предаваться безбоязненно таким делам, которые непозволительно и называть». (Ириней Лионский. Против ересей. I, 31, 1-2.)

«Отечественные исследователи ересей переводят имя собственное Ὑστέρα так: Ириней говорит, что согласно текстам, которые ему доступны, они учили о том, что этот мир — творение Мировой Матки (Hystera), который должен быть разрушен. Это понял Иуда и осуществил таинство предательства, которое ведет к разрушению всего земного и плотского». (Введенский Е.С.)

«Вместе с тем текстуально сходные заговоры в славянской письменности известны. Греческое слово ὑστέρα («матка») в них обычно переводится на славянский как «дъна» (слово, в старинных лечебниках обозначающее матку). Как и «истера» в греческой версии, славянское слово «дъна» имело широкий круг значений, в том числе болезнь и вызывающий ее демон. В русской рукописи XV в. читаем: «Дна (…) акы молниину подобству подобящися скорость имеет и во все входит и горе, и долу, и в жилы, и в члены, и в кости». В Ипатьевской летописи встречается выражение «дна есть подступила», где «дна» обозначает «смерть», «конец».»

(Николаева Т.В., Чернецов А.В. Древнерусские амулеты-змеевики)

У восточных семитов слово «астар» означало богиня. У западных семитов имя Астарта было именем собственным определенной богини, а у южных — именем бога. Нарицательный характер слова «астар» способствовал поглощению образом восточно-семитской богини Эсдар (Иштар) множества шумерских и хурритских богинь. У хеттов и хуритов культ получил распространение с 2000 гг. до н.э. Созвучие имени осталось в хеттском Аштарта, Ашерту. У динамичных скифов корень имени можно увидеть в Айст. В Сирии получает распространение имя Атаргатис (Atargatis), где Астарта сливается с Анат. На арамейском корень звучит Атарате, на армянском Астхик, на персидском Анахит, на староарабском Аттар. На севере Европы богиня известна под именами Ostare, Ostara, Eastre, Eostre. Истер (Easter) — богиня весны у кельтов. В азербайджанском языке есть термины «Bahar İstəri» (Весенний Истер, 21-22-го марта) и «Payız İstəri» (Осенний Истер, 23-го сентября).

Иштар (араб. عشتار Иштар; перс. ایشتار Истар; ивр. עשתרת Ашторет; др.-греч. Ἀστάρτη; также имена богинь отождествляемых с Иштар: Кадеш, Анунит, Нана, Инанна) — богиня плодородия и плотской любви, войны и распри.

На развитие образа богов большое влияние имеет созвучие со словами, не имеющими изначально отношения к этим богам. Например, имя Иштар может иметь следующее написание: «Иша торат» — «Женщина владычица» (западно-семитскую Астарту называют «Ашторет»). Вероятнее всего, здесь причина искажения имени заимствованной богини.

На развитие образа богов большое влияние имеет созвучие со словами, не имеющими изначально отношения к этим богам. Например, имя Иштар может иметь следующее написание: «Иша торат» — «Женщина владычица» (западно-семитскую Астарту называют «Ашторет»). Вероятнее всего, здесь причина искажения имени заимствованной богини. являлась дочерью бога небес Анну. На территории Финикии Астарта почиталась как главное женское божество. Как «Божественная мать», дающая жизнь, Мать Природа, имеющая десять тысяч имен, у разных народов была связана с плодородием, отсюда почитание Астарты, как богини матери.

являлась дочерью бога небес Анну. На территории Финикии Астарта почиталась как главное женское божество. Как «Божественная мать», дающая жизнь, Мать Природа, имеющая десять тысяч имен, у разных народов была связана с плодородием, отсюда почитание Астарты, как богини матери.

уходят в эллинистический период Египта, когда отождествлялись и синкретизировались боги разных культов. Подобная метаморфоза произошла, к примеру, с Исидой, когда ее отождествили с богиней-змеей Рененутет.

уходят в эллинистический период Египта, когда отождествлялись и синкретизировались боги разных культов. Подобная метаморфоза произошла, к примеру, с Исидой, когда ее отождествили с богиней-змеей Рененутет.  кобры. В конце концов Рененутет отождествилась с Уаджит в качестве альтернативной формы.

кобры. В конце концов Рененутет отождествилась с Уаджит в качестве альтернативной формы.

| Метки: Горгона Эгида Истера Иштар Изида Змеевики | Комментарии (4)КомментироватьВ цитатник или сообщество |

| Следующие 30 » |

<иштар - Самое интересное в блогахСтраницы: [1] 2 3 .... 10 |

|

|

LiveInternet.Ru |

Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |