Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

SpaceX доставит суперкомпьютер HPE на МКС. Как это ускорит миссию на Марс? |

Этот суперкомпьютер – часть совместного эксперимента NASA и HPE, в рамках которого пройдут первые в истории испытания коммерчески доступной высокопроизводительной системы в космосе. Цель системы – функционировать без перебоев в непростых условиях в течение года, то есть, немного дольше, чем займет полет на Марс. Под катом больше подробностей о том, что мы запустили в космос.

Чем уникален Spaceborne?

Чтобы создать высокопроизводительную систему, способную на продолжительные периоды непрерывной работы, необходимо повысить устойчивость технологий перед внешними факторами. Компьютер Spaceborne, созданный в рамках текущей миссии, основывается на системах класса HPE Apollo 40 c высокоскоростной коммутационной сетью, и работает на Linux. Хотя аппаратные компоненты системы не модифицировались, компания спроектировала уникальный контейнер с водяным охлаждением, а также разработала специальное системное ПО с учетом ограничений внешней среды и повышенных требований к надежности вычислений.

По стандартной практике, чтобы NASA одобрило оборудование к использованию в космосе, его делают физически более устойчивым. Угроз в космосе достаточно: радиация, солнечные вспышки, субатомные частицы, микрометеориты, нестабильность электроснабжения и охлаждения. Физическое укрепление требует времени и средств, а также добавляет веса. К моменту запуска компьютеры успевают устареть на несколько поколений, к тому же отправляются в космос после нескольких лет использования.

Вместо этого инженеры HPE пошли путем защиты с помощью системного ПО, которое будет управлять отладкой систем компьютера в режиме реального времени, а также сглаживать последствия ошибок, вызванных внешними условиями. Даже без дополнительного укрепления система успешно прошла 146 сертификаций и испытаний на безопасность, чтобы NASA допустило ее к использованию в космосе.

«При этом космонавты не будут сисадминами», говорит доктор Энг Лим Го, Главный технический директор HPE SGI и один из руководителей эксперимента. Spaceborne Computer размещается в контейнере, которые обеспечит ему практически автономное функционирование. Он закрепляется стандартными креплениями NASA, подключается при помощи стандартных Ethernet-кабелей и 110-вольтовых блоков питания. Система будет использовать солнечную энергию для электропитания. Поскольку контейнер по сути является одним закрытым модулем, исследователям не придется просить космонавтов настраивать серверы.

Зачем в космосе суперкомпьютер?

Многие вычисления, необходимые для исследовательских проектов в космосе, все еще происходят на Земле ввиду ограниченности вычислительных ресурсов на орбите. Передача данных происходит с задержкой, и если для проектов в низкой околоземной орбите она не так критична, то с отдалением от Земли и приближением к Марсу она будет становиться все больше. Данным понадобится около 20 минут, чтобы достичь Земли, и еще столько же времени уйдет, чтобы космонавты получили ответ. Это сделает исследования на поверхности планеты сложными и потенциально небезопасными.

Высадка на Луну 50 лет назад была под угрозой из-за компьютерной ошибки, возникшей за 8 минут до посадки. Бортовому компьютеру просто не хватило вычислительных мощностей, чтобы обработать все входящие данные. Конечно, современные смартфоны, да и, впрочем, калькуляторы или стиральные машины, уже обладают значительно более мощными вычислительными ресурсами, чем те, которыми располагало NASA в 1960-х. Однако и потребности значительно выросли.

Стратегия NASA по полету на Марс предусматривает, что космонавты должны полагаться в первую очередь на себя. Исключительно важно, чтобы компьютеры могли справляться с неожиданными вводными данными и продолжать просчеты без передачи их на Землю. Для этого понадобится комплексный анализ данных, который будет охватывать все доступные источники и делать выводы в режиме реального времени, откуда бы они не поступали: от камер, сенсоров, навигационных систем или базы со всеми погодными данными, когда-либо собранными на Марсе.

Данные будут поступать из разнообразных источников. Сенсоры в носимых устройствах будут постоянно собирать и обрабатывать биометрическую информацию, чтобы отследить малейшие колебания пульса и других показателей. Камеры могут анализировать выражения лиц астронавтов, чтобы отслеживать агрессию или уровень стресса. Навигационные данные будут поступать в бортовой компьютер, которому нужно будет постоянно адаптировать курс, и кроме того отслеживать состояние оборудования и необходимость ремонта. Мощные вычислительные ресурсы будут критично важными не только для автоматизации рутинных заданий, создания симуляций и работы с искусственным интеллектом, но и для предотвращения катастроф.

Что дальше?

После того, как мы увидим, как себя покажет в космосе Spaceborne Computer, на следующих фазах эксперимента на МКС отправятся другие вычислительные системы, например, Memory-Driven Computing (вычисления, ориентированные на память, подробнее в нашей статье). Польза Memory-Driven Computing для проектов в космосе и миссии на Марс – в способности обрабатывать данные быстрее, чем самые мощные современные суперкомпьютеры. «Мы создаем архитектуру, которая будет очень гибкой», говорит Кирк Брезникер, главный архитектор Hewlett Packard Labs. “Какие бы новые задачи ни поступали, на них будут вычислительные мощности и достаточно памяти, чтобы не только хранить данные с каждого сенсора, но и загружать данные с предыдущих миссий”.

Дополнительные ресурсы и новости по высокопроизводительным вычислениям:

- Обзор суперкомпьютерного портфеля HPE: запись с конференции HPE Digitize в Москве

- Новости высокопроизводительных вычислений: новые системы и наши суперкомпьютеры в Топ500 и Green500

- Hewlett Packard Enterprise Sends Supercomputer into Space to Accelerate Mission to Mars (пресс-релиз на английском)

- One Small Step Toward Mars: One Giant Leap for Supercomputing (интервью на английском)

- What We Need to Get to Mars: Traveling to the Red Planet Will Require a Major Computer Upgrade (блог Atlantic Rethink на английском)

|

|

[Из песочницы] Подробное руководство по созданию и развертыванию чата на Tornado + Telegram |

Рис.1 UML диаграмма последовательностей

Реализация

При реализации было принято решение периодически опрашивать сервер Telegram, чтобы упростить развертывание и облегчить понимание материала, как альтернатива можно использовать WebHook.

Подготовка виртуального окружения

Если у вас не стоит virtualenv, то необходимо его установить:

pip install virtualenvСоздадим виртуальное окружение:

virtualenv --no-site-packages -p python3.4 chatАктивируем его:

source chat/bin/activateУстановим все необходимые библиотеки для работы нашего чата:

pip install tornado==4.4.2 psycopg2==2.7.3 pyTelegramBotAPI==2.2.3Для опроса сервера будем использовать библиотеку для работы с telegram.

Необходимо создать следующую файловую структуру:

Создание бота

Пришло время создать бота, данная реализация рассчитана на несколько ботов, чтобы обеспечить возможность общаться параллельно с несколькими клиентами.

Чтобы зарегистрировать бота, необходимо написать BotFather /newbot и все дальнейшие инструкции вы получите в диалоге с ним. В итоге, после успешной регистрации BotFather вернет вам токен вашего нового бота.

Теперь необходимо получить свой chat_id, чтобы бот знал, кому отправлять сообщения.

Для этого в приложении telegram находим своего бота, начинаем с ним взаимодействие командой /start, пишем ему какое-то сообщение и переходим по ссылке —

https://api.telegram.org/bot<токен_вашего_бота>/getUpdatesВидим примерно следующий ответ —

{"id":555455667,"first_name":"Иван","last_name":"Иванович","username":"kamrus","language_code":"ru-RU"}

id и есть ваш chat_idНастройка postgres

Чтобы обеспечить гибкость в работе чата и возможность его модернизации, необходимо использовать базу данных, я выбрал postgres.

Переключаемся на пользователя postgres:

sudo su - postgresВходим в CLI postgres:

psqlНеобходимо создать новую базу данных в кодировке Unicode;

CREATE DATABASE habr_chat ENCODING 'UNICODE';Создадим нового пользователя в БД:

CREATE USER habr_user WITH PASSWORD '12345';И отдадим ему все привилегии на базу:

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE habr_chat TO habr_user;Подключаемся к только что созданной базе:

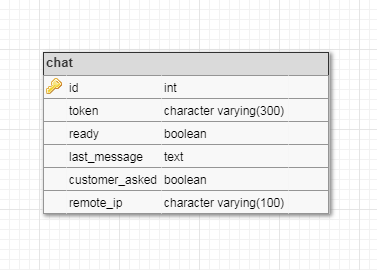

\c habr_chatСоздадим таблицу для хранения информации ботах, она будет иметь следующую модель:

Рис.2 Физическая модель таблицы chat

CREATE TABLE chat (

id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,

token character varying(300) NOT NULL UNIQUE,

ready BOOLEAN NOT NULL DEFAULT True,

last_message TEXT,

customer_asked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT False,

remote_ip character varying(100)

)И так же дадим пользователю все привилегии на таблицу:

GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLE chat TO habr_user; Теперь необходимо добавить в нее токены ботов:

INSERT INTO chat (token) VALUES ('your_bot_token');Выходим из CLI:

\qи меняем пользователя обратно:

exitНаписание кода

Первым делом вынесем настройки для работы чата в отдельный файл.

bot_settings.py

CHAT_ID = Вставить ваш chat_id

db = {

'db_name': 'habr_chat',

'user': 'habr_user',

'password': '12345',

'host': '',

'port': ''

}

Основные функции будут находиться в файле core.py

from telebot import apihelper

from bot_settings import db

import psycopg2

import datetime

def get_updates(token, conn, cur, offset=None, limit=None, timeout=20):

''' Возвращает сообщение из телеграма '''

json_updates = apihelper.get_updates(token, offset, limit, timeout)

try:

answer = json_updates[-1]['message']['text']

except IndexError:

answer = ''

# если не проверять приходило ли сообщение от пользователя, то

# функция будет просто возвращать последнее сообщение от менеджера,

# которое в свою очередь могло предназначаться предыдущему клиенту

if is_customer_asked(conn, cur, token):

# необходимо проверять предыдущее сообщение, так как запрос к серверу

# повторяется через константное время и клиенту будет отправляться одно и тоже сообщение

if not is_last_message(conn, cur, token, answer):

# если сообщение прошло обе проверки то обновить это сообщение

# в базе данных

update_last_message(conn, cur, token, answer)

return answer

else:

# если пользователь еще ничего не спросил, то необходимо все равно обновить

# предыдущее сообщение менеджера, на случай если предыдущии пользовватель отключится,

# но менеджер все равно отправит сообщение

update_last_message(conn, cur, token, answer)

def send_message(token, chat_id, text):

'''Отправить сообщение менеджеру в телеграм'''

apihelper.send_message(token, chat_id, text)

def connect_postgres(**kwargs):

try:

conn = psycopg2.connect(dbname=db['db_name'],

user=db['user'],

password=db['password'],

host=db['host'],

port=db['port'])

except Exception as e:

print(e, 'Ошибка при подключении к posqgres')

raise e

cur = conn.cursor()

return conn, cur

def update_last_message(conn, cur, token, message, **kwargs):

''' Обновляет последнее сообщение, присланное менеджером '''

query = "UPDATE chat SET last_message = %s WHERE token = %s"

data = [message, token]

try:

cur.execute(query, data)

conn.commit()

except Exception as e:

print(e, 'Ошибка при попытке обновить последнее сообщение на %s' %message)

raise e

def add_remote_ip(conn, cur, token, ip):

''' Функция добавляет ip адрес пользователя '''

query = "UPDATE chat SET remote_ip = %s WHERE token = %s"

data = [ip, token]

try:

cur.execute(query, data)

conn.commit()

except Exception as e:

print(e, 'Ошибка при попытке добавить ip адрес')

raise e

def delete_remote_ip(conn, cur, token):

''' Удалить ip адрес у бота по переданному токену '''

query = "UPDATE chat SET remote_ip = %s WHERE token = %s"

data = ['', token]

try:

cur.execute(query, data)

conn.commit()

except Exception as e:

print(e, 'Ошибка при попытке удалить ip адрес')

raise e

def is_last_message(conn, cur, token, message, **kwargs):

''' Проверить является ли переданное сообщение последним сообщением менеджера '''

query = "SELECT last_message FROM chat WHERE token = %s"

data = [token, ]

try:

cur.execute(query, data)

last_message = cur.fetchone()

if last_message:

if last_message[0] == message:

return True

return False

except Exception as e:

print(e, 'Ошибка при определении последнего сообщения')

raise e

def update_customer_asked(conn, cur, token, to_value):

''' Обновить статус ответа клиента '''

query = "UPDATE chat SET customer_asked = %s WHERE token = %s"

# to_value = True/False

data = [to_value, token]

try:

cur.execute(query, data)

conn.commit()

except Exception as e:

print(e, 'Ошибка при попытке обновить "customer_asked" на %s' %to_value)

raise e

def is_customer_asked(conn, cur, token):

''' Если клиент уже написал сообщение, то функция вернет True '''

query = "SELECT customer_asked FROM chat WHERE token = %s"

data = [token, ]

try:

cur.execute(query, data)

customer_asked = cur.fetchone()

return customer_asked[0]

except Exception as e:

print(e, "Ошибка при попытке узнать написал ли пользователь сообщение или еще нет")

raise e

def get_bot(conn, cur):

'''

Функция берет из базы свободного бота, у которого ready = True.

Возвращает (id, token, ready, last_message, customer_asked) для свободного бота

'''

query = "SELECT * FROM chat WHERE ready = True"

try:

cur.execute(query)

bot = cur.fetchone()

if bot:

return bot

else:

return None

except Exception as e:

print(e, "Ошибка при попытке найти свободного бота")

raise e

def make_bot_busy(conn, cur, token):

''' Меняет значение ready на False, тем самым делая бота занятым '''

query = "UPDATE chat SET ready = False WHERE token = %s"

data = [token,]

try:

cur.execute(query, data)

conn.commit()

except Exception as e:

print(e, 'Ошибка при попытке изменить значение "ready" на False')

raise e

def make_bot_free(conn, cur, token):

''' Меняет значение ready на False, тем самым делая бота свободным '''

update_customer_asked(conn, cur, token, False)

delete_remote_ip(conn, cur, token)

query = "UPDATE chat SET ready = True WHERE token = %s"

data = [token,]

try:

cur.execute(query, data)

conn.commit()

except Exception as e:

print(e, 'Ошибка при попытке изменить значение "ready" на True')

raise etornadino.py

import tornado.ioloop

import tornado.web

import tornado.websocket

import core

from bot_settings import CHAT_ID

import datetime

class WSHandler(tornado.websocket.WebSocketHandler):

def __init__(self, application, request, **kwargs):

super(WSHandler, self).__init__(application, request, **kwargs)

# При создании нового подключения с пользователем подключимся к postgres

self.conn, self.cur = core.connect_postgres()

self.get_bot(self.conn, self.cur, request.remote_ip)

def get_bot(self, conn, cur, ip):

while True:

bot = core.get_bot(conn, cur)

if bot:

self.bot_token = bot[1]

self.customer_asked = bot[4]

# занять бота

core.make_bot_busy(self.conn, self.cur, self.bot_token)

# добавить боту ip адрес

core.add_remote_ip(self.conn, self.cur, self.bot_token, ip)

break

def check_origin(self, origin):

''' Дает возможность подключаться с различных адресов '''

return True

def bot_callback(self):

''' Функция вызывается PeriodicCallback и проверяет сервер Telegram на

наличие новых сообщений от менеджера

'''

ans_telegram = core.get_updates(self.bot_token, self.conn, self.cur)

if ans_telegram:

# если пришло сообщение от менеджера, то отправить его в браузер клиенту

self.write_message(ans_telegram)

def open(self):

''' Функция вызываемая при открытии сокета с клиентом '''

# Запускает опрос сервера Telegram каждые 3сек

self.telegram_loop = tornado.ioloop.PeriodicCallback(self.bot_callback, 3000)

self.telegram_loop.start()

def on_message(self, message):

''' Функция вызываемая, когда по сокету приходит сообщение '''

if not self.customer_asked:

self.customer_asked = True

# обновить значение в бд, что клиент задал вопрос

core.update_customer_asked(self.conn, self.cur, self.bot_token, True)

core.send_message(self.bot_token, CHAT_ID, message)

def on_close(self):

''' Функция вызываемая при закрытии соединения '''

core.send_message(self.bot_token, CHAT_ID, "Пользователь закрыл чат")

# остановить PeriodicCallback

self.telegram_loop.stop()

# освободить бота

core.make_bot_free(self.conn, self.cur, self.bot_token)

# WebSocket будет доступен по адресу ws://127.0.0.1:8080/ws

application = tornado.web.Application([

(r'/ws', WSHandler),

])

if __name__ == "__main__":

application.listen(8080)

tornado.ioloop.IOLoop.current().start()

Теперь создадим статические файл:

chat.html

chat.css

.chatbox {

position: fixed;

bottom: 0;

right: 30px;

height: 400px;

background-color: #fff;

font-family: Arial, sans-serif;

-webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);

transition: all 600ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);

display: -webkit-flex;

display: flex;

-webkit-flex-direction: column;

flex-direction: column;

}

.chatbox-down {

bottom: -350px;

}

.chatbox--closed {

bottom: -400px;

}

.chatbox .form-control:focus {

border-color: #1f2836;

}

.chatbox__title,

.chatbox__body {

border-bottom: none;

}

.chatbox__title {

min-height: 50px;

padding-right: 10px;

background-color: #1f2836;

border-top-left-radius: 4px;

border-top-right-radius: 4px;

cursor: pointer;

display: -webkit-flex;

display: flex;

-webkit-align-items: center;

align-items: center;

}

.chatbox__title h5 {

height: 50px;

margin: 0 0 0 15px;

line-height: 50px;

position: relative;

padding-left: 20px;

-webkit-flex-grow: 1;

flex-grow: 1;

}

.chatbox__title h5 a {

color: #fff;

max-width: 195px;

display: inline-block;

text-decoration: none;

white-space: nowrap;

overflow: hidden;

text-overflow: ellipsis;

}

.chatbox__title h5:before {

content: '';

display: block;

position: absolute;

top: 50%;

left: 0;

width: 12px;

height: 12px;

background: #4CAF50;

border-radius: 6px;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

}

.chatbox__title__tray,

.chatbox__title__close {

width: 24px;

height: 24px;

outline: 0;

border: none;

background-color: transparent;

opacity: 0.5;

cursor: pointer;

-webkit-transition: opacity 200ms;

transition: opacity 200ms;

}

.chatbox__title__tray:hover,

.chatbox__title__close:hover {

opacity: 1;

}

.chatbox__title__tray span {

width: 12px;

height: 12px;

display: inline-block;

border-bottom: 2px solid #fff

}

.chatbox__title__close svg {

vertical-align: middle;

stroke-linecap: round;

stroke-linejoin: round;

stroke-width: 1.2px;

}

.chatbox__body,

.chatbox__credentials {

padding: 15px;

border-top: 0;

background-color: #f5f5f5;

border-left: 1px solid #ddd;

border-right: 1px solid #ddd;

-webkit-flex-grow: 1;

flex-grow: 1;

}

.chatbox__credentials {

display: none;

}

.chatbox__credentials .form-control {

-webkit-box-shadow: none;

box-shadow: none;

}

.chatbox__body {

overflow-y: auto;

}

.chatbox__body__message {

position: relative;

}

.chatbox__body__message p {

padding: 15px;

border-radius: 4px;

font-size: 14px;

background-color: #fff;

-webkit-box-shadow: 1px 1px rgba(100, 100, 100, 0.1);

box-shadow: 1px 1px rgba(100, 100, 100, 0.1);

}

.chatbox__body__message img {

width: 40px;

height: 40px;

border-radius: 4px;

border: 2px solid #fcfcfc;

position: absolute;

top: 15px;

}

.chatbox__body__message--left p {

margin-left: 15px;

padding-left: 30px;

text-align: left;

}

.chatbox__body__message--left img {

left: -5px;

}

.chatbox__body__message--right p {

margin-right: 15px;

padding-right: 30px;

text-align: right;

}

.chatbox__body__message--right img {

right: -5px;

}

.chatbox__message {

padding: 15px;

min-height: 50px;

outline: 0;

resize: none;

border: none;

font-size: 12px;

border: 1px solid #ddd;

border-bottom: none;

background-color: #fefefe;

width: 100%;

}

.chatbox--empty {

height: 262px;

}

.chatbox--empty.chatbox-down {

bottom: -212px;

}

.chatbox--empty.chatbox--closed {

bottom: -262px;

}

.chatbox--empty .chatbox__body,

.chatbox--empty .chatbox__message {

display: none;

}

.chatbox--empty .chatbox__credentials {

display: block;

}

.description {

font-family: Arial, sans-serif;

font-size: 12px;

}

#start-ws {

margin-top: 30px;

}

.no-visible {

display: none;

}Перед написанием javascript файла необходимо определиться, как будет выглядеть код для сообщении от клиента и от менеджера.

Html код для сообщении от клиента:

Html код для сообщении от менеджера:

chat.js

(function($) {

$(document).ready(function() {

var $chatbox = $('.chatbox'),

$chatboxTitle = $('.chatbox__title'),

$chatboxTitleClose = $('.chatbox__title__close'),

$chatboxWs = $('#start-ws');

// Свернуть чат при нажатии на заголовок и наоборот

$chatboxTitle.on('click', function() {

$chatbox.toggleClass('chatbox-down');

});

// Закрыть чат

$chatboxTitleClose.on('click', function(e) {

e.stopPropagation();

$chatbox.addClass('chatbox--closed');

// Если на момент закрытия был открыт сокет, то

// следует закрыть его

if (window.sock) {

window.sock.close();

}

});

// Подключиться к сокету

$chatboxWs.on('click', function(e) {

e.preventDefault();

// сделать диалог видимым

$chatbox.removeClass('chatbox--empty');

// сделать кнопку начала чата невидимой

$chatboxWs.addClass('no-visible');

if (!("WebSocket" in window)) {

alert("Ваш браузер не поддерживает web sockets");

}

else {

alert("Начало соединения");

setup();

}

});

});

})(jQuery);

// Функция создания соединения по WebSocket

function setup(){

var host = "ws://62.109.2.175:8084/ws";

var socket = new WebSocket(host);

window.sock = socket;

var $txt = $("#message");

var $btnSend = $("#sendmessage");

// Отслеживать изменения в textarea

$txt.focus();

$btnSend.on('click',function(){

var text = $txt.val();

if(text == ""){return}

// отправить сообщение по сокету

socket.send(text);

// отобразить в дилоге сообщение

clientRequest(text);

$txt.val("");

// $('#send')

});

// отслеживать нажатие enter

$txt.keypress(function(evt){

// если был нажат enter

if(evt.which == 13){

$btnSend.click();

}

});

if(socket){

// действие на момент открытия сокета

socket.onopen = function(){

}

// действие на момент получения сообщения по сокету

socket.onmessage = function(msg){

// отобразить сообщение в диалоге

managerResponse(msg.data);

}

// действия на момент закрытия сокета

socket.onclose = function(){

webSocketClose("The connection has been closed.");

window.sock = false;

}

}else{

console.log("invalid socket");

}

}

function webSocketClose(txt){

var p = document.createElement('p');

p.innerHTML = txt;

document.getElementById('messages__box').appendChild(p);

}

//функция для ответов клиента

function clientRequest(txt) {

$("#messages__box").append("

" + txt + "

");

}

// Функция для ответов менеджера

function managerResponse(txt) {

$("#messages__box").append("

" + txt + "

");

}

Развертывание на centos7

Для начала необходимо настроить виртуальное окружение для нашего приложения, собственно, повторить то, что мы уже делали на локальной машине в пункте реализация.

После того, как мы настроили окружение, нужно перенести туда наш проект, проще всего это сделать, используя git, предварительно необходимо загрузить код в свой репозиторий и оттуда уже клонировать его на сервер.

Настраиваем postgres

Если у вас на сервере не установлен postgres, то установить его можно так:

sudo yum install postgresql-server postgresql-devel postgresql-contrib Запускаем postgres:

sudo postgresql-setup initdbsudo systemctl start postgresqlДобавляем автозапуск:

sudo systemctl enable postgresqlПосле чего необходимо перейти в psql под пользователем postgres и повторить все, что мы делали на локальной машине.

Будем запускать наше tornado приложение с помощью supervisor в фоне.

Для начала установим supervisor:

sudo yum install supervisorТеперь откроем конфигурационный файл супервизора, который будет находится в /etc/supervisor.conf

[unix_http_server]

file=/path/to/supervisor.sock ; (the path to the socket file)

[supervisord]

logfile=/var/log/supervisor/supervisord.log ; (main log file;default $CWD/supervisord.log)

logfile_maxbytes=50MB ; (max main logfile bytes b4 rotation;default 50MB)

logfile_backups=10 ; (num of main logfile rotation backups;default 10)

loglevel=error ; (log level;default info; others: debug,warn,trace)

pidfile=/path/to/supervisord.pid ; (supervisord pidfile;default supervisord.pid)

nodaemon=false ; (start in foreground if true;default false)

minfds=1024 ; (min. avail startup file descriptors;default 1024)

minprocs=200 ; (min. avail process descriptors;default 200)

user=root

childlogdir=/var/log/supervisord/ ; ('AUTO' child log dir, default $TEMP)

[rpcinterface:supervisor]

supervisor.rpcinterface_factory = supervisor.rpcinterface:make_main_rpcinterface

[supervisorctl]

serverurl=unix:///path/to/supervisor.sock ; use a unix:// URL for a unix socket

[program:tornado-8004]

environment=PATH="/path/to/chat/bin"

command=/path/to/chat/bin/python3.4 /path/to/tornadino.py --port=8084

stopsignal=KILL

stderr_logfile=/var/log/supervisord/tornado-stderr.log

stdout_logfile=/var/log/supervisord/tornado-stdout.log

[include]

files = supervisord.d/*.iniНе забудьте поменять пути в конфигурационном файле!

Перед тем, как запускать supervisor, необходимо создать папку /var/log/supervisord/ в ней будут собираться логи торнадо, так что, если supervisor запустил tornado-8004, но чат не работает, то ошибку стоит искать там.

Запускаем супервизор:

sudo supervisorctl start tornado-8004Проверяем, что все в порядке:

sudo supervisorctl statusДолжны получить что-то подобное:

tornado-8004 RUNNING pid 32139, uptime 0:08:10На локальной машине вносим изменения в chat.js:

var host = "ws://адресс_вашего_сервера:8084/ws";и открываем в браузере chat.html.

Готово!

Можно без особых телодвижений прикручивать такой чат к своим проектам, так же достаточно удобно использовать для сбора feedback.

|

Метки: author Kamrus python tornado telegram websocket supervisor |

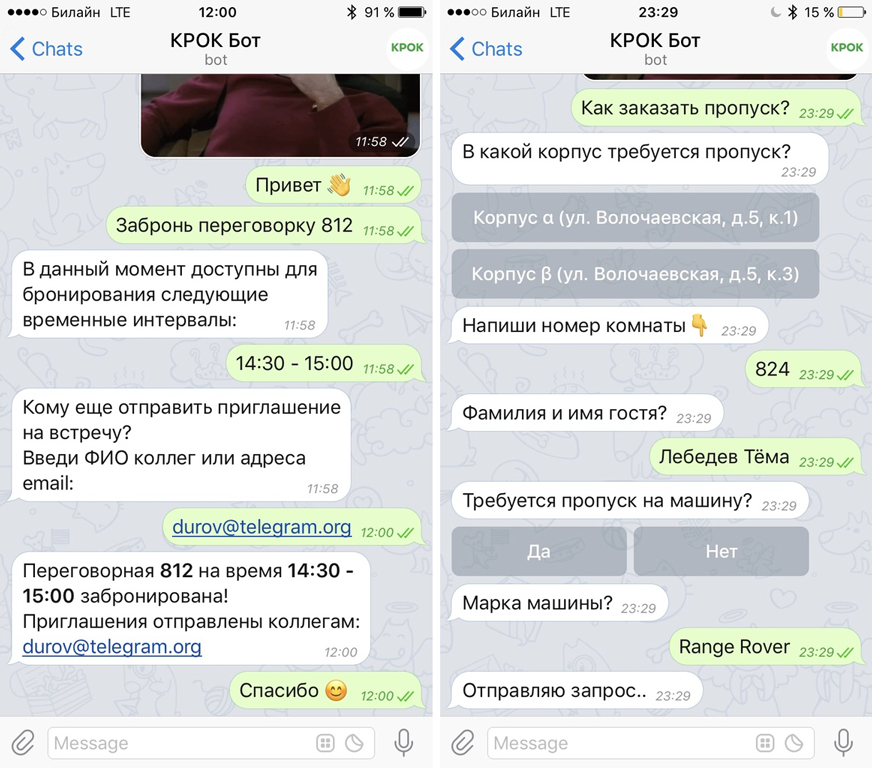

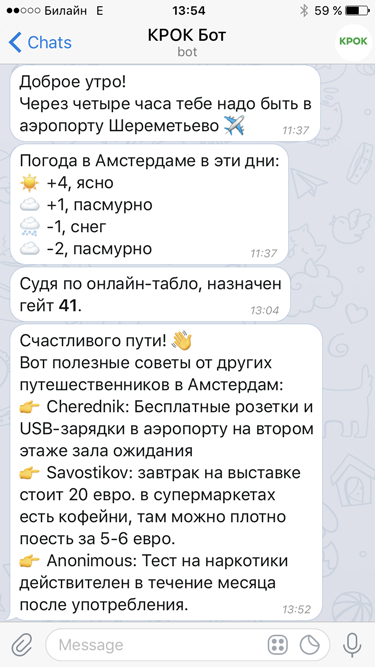

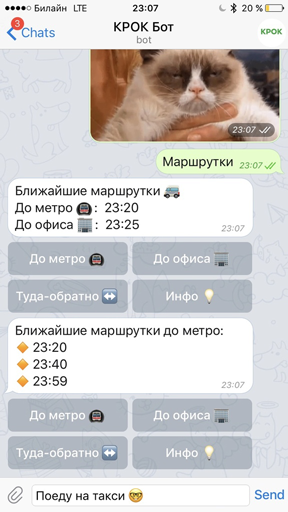

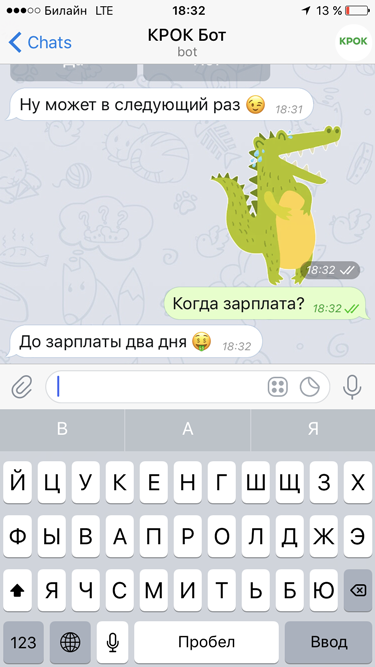

Что может чат-бот |

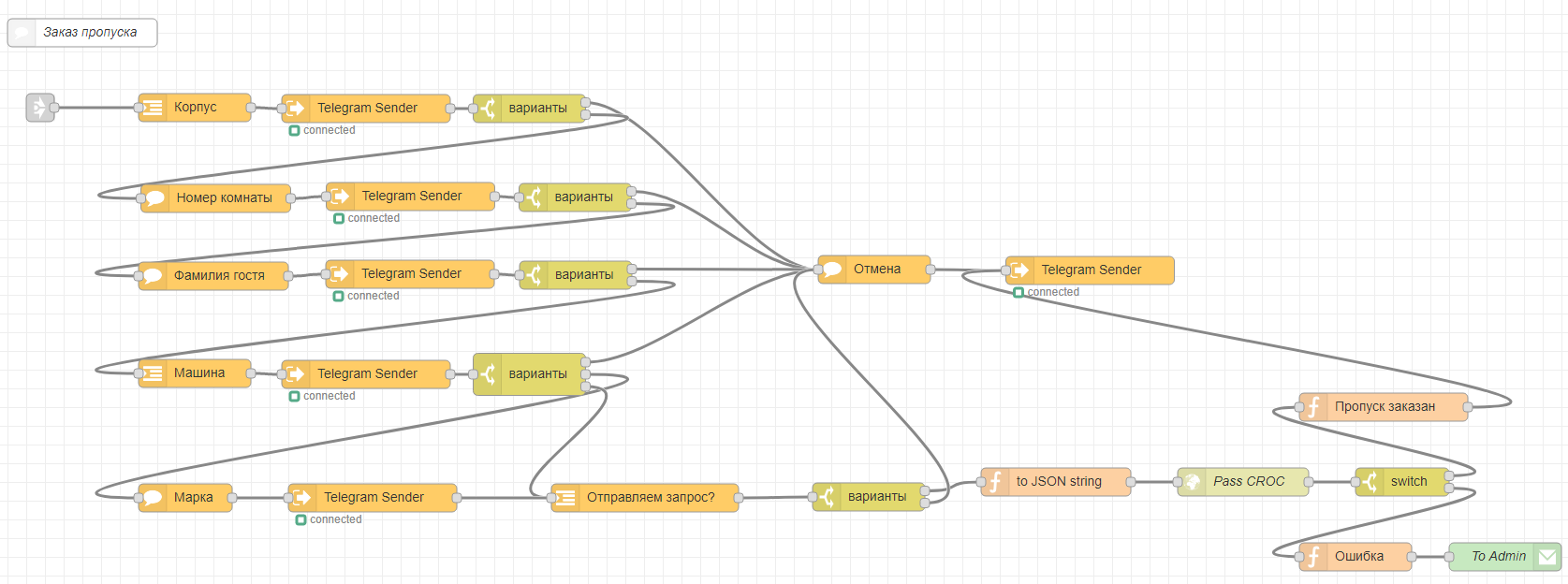

Или если нужна справка для визы, то бот постучит в шину, шина постучит в кадровую подсистему и заберёт PDF, дальше отправит его на принтер отдела кадров и напишет письмо, что туда нужна печать. Затем уведомит самого сотрудника, что можно подойти через пару часов. Если нужно оформить пропуск на гостя или забронировать переговорку для встречи, то достаточно поручить боту эту задачу, и он выполнит её.

Теперь давайте покажу пример чуть посложнее.

Через 3 недели:

В нашем диалоге про командировку используется типовой бизнес-процесс. Сотрудник (его Ф. И. О. есть в данных аутентификации) указывает город командировки и даты. Бот пишет тикет в бухгалтерию и письмо специалисту, отвечающему за покупку билетов и бронирование в поездках. Когда тикет закрыт, бот получает его результат и дальше обрабатывает по скрипту. Специалиста бот обрабатывает письмами или сообщениями в Телеграм, пока тот не выдаст документы с билетами и бронью. Затем он ищет пользователя по хотспоту Wi-Fi в офисе, чтобы определить ближайший доступный принтер. Отправляет документы на печать. В день вылета напоминает о поездке, забирает погоду с одного из внешних сайтов по его открытому API, затем начинает опрашивать онлайн-табло аэропорта на предмет расписания по рейсу (сам рейс есть в билетах). После поездки он попросит отчёт по средствам для бухгалтерии (пришлёт форму и расскажет, как его заполнить), плюс попросит полезные советы для базы знаний. Вдобавок он может заказать такси в аэропорт, заказать машину на месте и подобрать данные о поездках, чтобы внести суммы сразу в авансовый отчёт.

Как видите, каждый шаг довольно простой, но вместе они создают немного магии. Единственный момент — очень много возни с документами, разных исключений и входа в системы, которые пока не готовы для такой цифровой трансформации. Много функционала пока в бете, альфе или вообще только-только на стадии интеграции — в работе с документами разработка и тестирование идут очень долго, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил весь офис. Но всё выглядит достаточно просто и логично.

Ещё немного магии

Разговорная речь

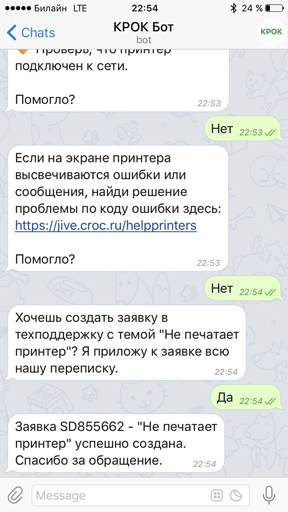

Боты умеют обучаться на синтаксисе пользователей. Вот простой пример того, как выглядит обращение в Help Desk через бота:

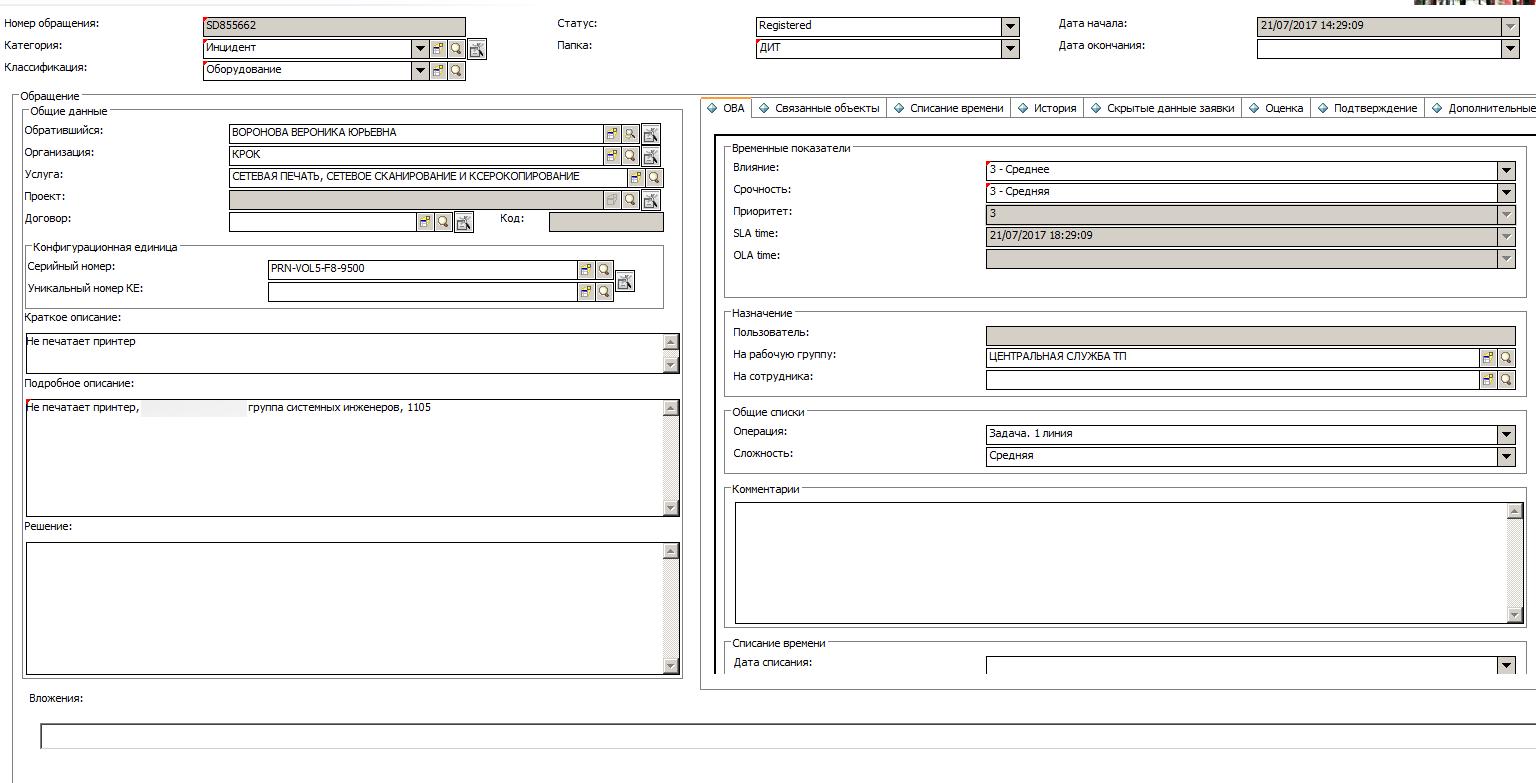

А это скриншот заявки в ITSM:

Процесс сейчас такой: юзер отправляет более-менее структурированный тикет, а затем сотрудник хелпдеска уже разбивает его на тип и подтип, после чего назначается срок инцидента и ответственный. Дальше надо указать тип обращения — инцидент. Сервис — печатные устройства. Сотрудник — Воронова. Ответственный — Петров. Офис — 1105.

За несколько лет накопилось довольно много пар из словесных запросов в свободной форме и правильно заполненных форм ITSM-системы. Дальше всё просто: немного машинного обучения по этой выборке, а затем бот вместе с тикетом пользователя отправляет уже тип и подтип заявки в систему. Естественно, он может ошибаться, поэтому процесс пока поменялся незначительно — просто сотрудник хелпдеска получает уже заполненные поля (в 80% случаев правильно заполненные), но, конечно, может поменять их значения.

Администратор тоже может использовать бота в своей работе, например, для этого:

Голос

IVR-системы — это те же чат-боты с чуть изменённым интерфейсом. При подключении систем синтеза и распознавания голоса (вот таких, там же примеры диалогов) можно получить тот же чат в голосовой форме. Многим пользователям это очень нравится, и сейчас часть функций автоматизации офиса работает через IVR. Особенно актуально такое будет у тех заказчиков, где пользователи не очень знакомы с компьютерами.

Интеграция с любыми процессами для многих пользователей

Мы показали бота на выставке, и идея плотной интеграции с шиной офиса уже пошла и по заказчикам. Например, один из них хочет запустить телеграм-сообщения для согласования перезагрузки серверов. Идея такая: запрос согласовывает ряд людей, когда набирается масса ответов «окей», то сервер перезагружается. В целом это вполне реалистично. Точно так же может делаться проводка документа. Но это уже совсем далёкое будущее.

Например, чат-бот, человек или IVR — это интерфейс данных, пользовательская задача — «закажи переговорку на 15:00». Коннектор — авторизационное звено. Шина выполняет реализацию задачи.

Ещё возможности

Ещё один совсем банальный пример того, как бот работает, — это восстановление учётки. Юзеры (а их в офисе около двух тысяч человек) регулярно забывают свои пароли. Либо активируют учётки на нескольких устройствах — телефон, планшет, рабочая станция… А потом либо где-то забыл обновить пароль, либо банально планшет остался дома и ребенок залочил учётку. В общем, момент смены пароля — это головная боль как для самих сотрудников, так и для техподдержки, в которую они часто звонят (особенно по утрам). Теперь бот помогает сделать сброс пароля, точнее, разлочку учётки. При этом операция абсолютно рутинная.

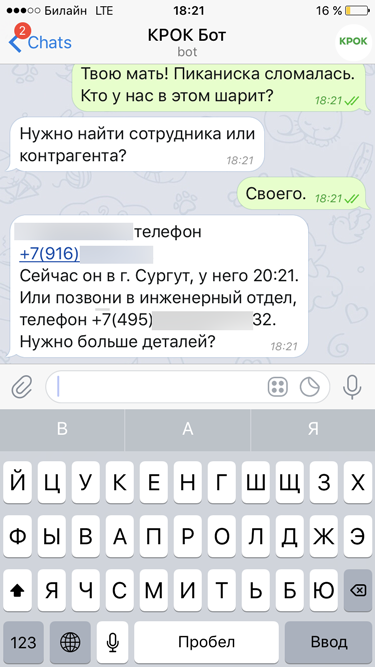

Поиск по адресной книге:

Здесь сложный разбор фразы-запроса на поиск контакта внутри компании. Дальше — запрос внутрь HR-службы, где у нас заботливо переписаны все полезные навыки людей на случай новых проектов и срочных обращений. «Пиканиска» — достаточно редкое слово, поэтому поиск по нему очень релевантен и уточнения не требуются. Бот выгружает данные сотрудника, который разбирается в вопросе. Если бы он был онлайн, то можно было бы сразу написать ему. Он оффлайн, и судя по документам того же кадрового отдела — в командировке в Сургуте. Бот проверяет его часовой пояс и выдаёт данные.

Тут тоже всё относительно просто. Боту можно сказать «напомни мне про обед с Ивановым», и он поставит это в задачи, чтобы вовремя напомнить. Остальные данные доступны в шине.

Как всё начиналось

Всё началось с идеи выяснить, что же такое цифровая трансформация, диджитализация и т. д., а то шума на рынке много, а конкретики никакой. Для того чтобы понять, что это, мы решили начать с себя и понять, что же у нас в компании можно «диджитализировать». В ходе «копания темы» мы проработали кучу кейсов для диджитализации, нашли решения, но при этом нам не давала покоя идея «правильного» интерфейса для офисных бизнес-процессов. Про чат-бота мы даже не говорили, в принципе даже не обсуждалось. В какой-то момент поняли, что и подход к взаимодействию c офисными бизнес-процессами тоже надо менять, всё должно быть удобным и обязательно мобильным, и так как 100 мобильных приложений не сделать, то стало понятно, что будущее за естественными интерфейсами, в частности чатами. В частности, есть невероятный китайский пример WeChat — изначально аналога ICQ, который теперь стал и соцсетью, и торговой площадкой, и доской объявлений, и электронной почтой, и вообще всем.

Ещё боты могут рассказывать базовые вещи из базы знаний корпоративного обучения, искать учебные материалы, показать ближайшие внутренние курсы и семинары, играть в список ачивок с новичками («Получил свои канцтовары», «Нашёл кухню», «Зачекинился в спортзале» и так далее), забронировать комнату отдыха или встать в очередь к игровой консоли там же, получить пароль для гостевого Wi-Fi, узнать номер ДМС, поликлиники по нему, телефон скорой, сообщить офисной медслужбе о травме, записаться к офисной медслужбе, забронировать тренажёр, сообщить о потерянной или найденной вещи (бот потом коннектит людей или скидывает лог секретарю), отправить корпоративные новости, дать разную информацию новым сотрудникам, как жить, предупредить про дни рождения ваших контактов. В дальних планах — проверить длину очереди в столовой по видеоаналитике (обычно от 1 до 15 минут, сейчас это реализовано отдельным информером у нас в офисе), узнать меню на сегодня в столовой или заказать пиццу в офис, найти попутчиков, передать документы. От технической службы в планах — заменить корпоративную SIM-карту, сменить тариф, принять багрепорты на любые вещи вроде «тут на пятом этаже лампа не горит», отправить багрепорт в хозяйственную службу или уборщицам.

Конечно, основной камень преткновения для всех заказчиков при таком подходе цифровой трансформации офиса — это безопасность (авторизация) пользователей, и второй — место, где хранится вся эта переписка. В случае с нашим ботом переписка хранится в облаке КРОК, на сервере бота, то есть в нашей внутренней инфраструктуре. Вся интеграция между ботом и системами компании идёт через единую интеграционную шину. Соединение с шиной — через универсальный коннектор, который позволяет разделить права доступа на три части: общедоступные части (публичные), для всех сотрудников и для определённых сотрудников.

Про авторизацию же история долгая и богатая на приключения, поэтому если интересно — расскажу отдельно. Ну, и если есть вопросы не для комментариев — пишите: digital@croc.ru.

|

|

Зачем бэкап? У нас же RAID |

В корпоративные блоги принято писать success story — это положительно влияет на образ компании. К сожалению, не всегда в работе инженера всё заканчивается happy end-ом.

Надо сказать, что коллеги уже начинают подшучивать, что я «притягиваю» проблемы. Тем или иным образом я поучаствовал почти во всех проблемных заявках за последнее время. И теперь хочу рассказать одну поучительную историю из своей практики.

История началась с того, что меня попросили проанализировать производительность дискового массива IBM Storwize v7000 gen1, «тормоза» которого парализовали работу целого филиала. Исходная ситуация такая:

- На массиве находятся датасторы VMware-фермы.

- Все тома располагаются на RAID5 (диски 7200 и 10000) и зеркалируются между двумя идентичными массивами.

- Контракта с IBM на поддержку этого оборудования нет.

- Версия прошивки массива — 7.3.0.4 (актуальная на тот момент 7.6.1.1).

- Также СХД IBM Storwize используется для виртуализации СХД HP EVA.

Согласно логам производительности массива, «тормоза» возникали не из-за повышенной нагрузки. Я заподозрил, что причиной проблем является вышедший из строя контроллер на виртуализованной СХД HP EVA. Обычно проблемы с производительностью решаются удалённо, но в данном случае решили отправить инженера на место (тогда ещё никто не подозревал, что командировка затянется на две недели).

И тут в ходе анализа производительности начал проявляться «полтергейст»: у томов с массива в интерфейсе vSphere периодически отображается неверный объём (от отрицательного до десятков петабайт), что заказчик расценил как проблему в массиве. При этом пропадал доступ к консолям части виртуальных машин, и возникают другие неприятности. Даже я уже начал нервничать, а заказчик просто в ауте.

И тут начинается просто фейерверк проблем.

Мы нашли баг ESXi, из-за которого могут отображаться неверные размеры томов. Но выясняется, что официального контракта на поддержку VMware нет. Поддержка осуществляется сторонней компанией и только по рабочим дням, а дело происходит в субботу.

Для полного счастья, прошивки двух серверов из трёх и коммутаторов (блейд-шасси) отстают от прошивки модуля управления шасси, что тоже может приводить к самым неожиданным проблемам. Ну и вишенка на торте: на коммутаторах SAN стоят разные версии прошивок, и все позапрошлой мажорной версии (6.x.x, когда доступна 8.0.x).

Напоследок выясняется, что в MS SQL Server Express закончилось свободное место, из-за чего возник «полтергейст» с доступностью консолей VM в vSphere и неверно отображались размеры томов. Так что пока администраторы решали проблемы БД, мы пытались разобраться с СХД.

После некоторых действий основной том вдруг ушёл в оффлайн.

Мы вспоминили про баг в прошивках Storwize версий 7.3, 7.4 и 7.5, из-за которого на сжатых томах после определённого количества обращений могут появиться битые блоки (в этой ситуации не может помочь ни отказоустойвость RAID, ни зеркалирование томов на соседний массив, так как ошибка находится уровнем выше).

И вот тут проявился самый интересный нюанс: оказывается, что СРК у заказчика не работает уже 3 месяца. То есть бэкапы есть, но они не актуальные, и восстанавливаться из них — всё равно, что потерять данные.

Нам удалось перевести том в онлайн (через CLI массива), но при первой же попытке хоста что-то записать, он снова упал. Мы отключили все датасторы на серверах и следующие сутки провели в офисе, почти не дыша копируя все виртуальные машины куда получится — на серверы, USB-диски и ПК.

В результате нам удалось спасти все данные, кроме ВМ, на которой запустили консолидацию снапшотов, так как в процессе консолидации LUN ушёл в оффлайн, и вместо данных ВМ осталась «каша». По закону подлости это оказалась ВМ электронного документооборота. Кроме того, для исключения разных рисков пришлось обновить почти всю инфраструктуру — VMware, Brocade, HP Blade, IBM Storwize.

Предпосылки катастрофы

Какие выводы может сделать из этой истории уважаемый читатель, чтобы не оказаться в подобной ситуации?

- СХД была спроектирована некорректно. Один том на ~12 Тб не будет нормально работать ни на одной классической СХД. Всегда разбивайте общую ёмкость на тома порядка 1-2 Тб. Да, будет меньше полезной ёмкости, но зато будет гораздо меньше шансов открыть заявку «у нас всё тормозит».

- Прошивки никогда не обновлялись. Это не единственная история, когда баг в старой прошивке приводил к простоям или потере данных. Да, в новых прошивках тоже есть баги, но вас никто не принуждает пользоваться bleeding edge. Используйте стабильные, рекомендованные версии.

- Бэкапы. Сколько было просьб и рекомендаций делать и проверять бэкапы — не счесть. Повторяться не хочется, но ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ И СВОЕВРЕМЕННО ПРОВЕРЯЙТЕ БЭКАП. В этой истории можно было сократить время простоя не менее, чем в два раза, если бы СРК поддерживалась в рабочем состоянии.

- Не было вендорской поддержки оборудования. У нас отличные специалисты, с глубоким знанием оборудования, но бывают ситуации, когда помочь может только вендор.

- Не мониторилось свободное место в БД. Следите за свободным местом не только на дисках, но и в БД.

Спасибо за внимание, работы вам без сбоев.

Алексей Трифонов Tomatos, инженер Сервисного центра компании «Инфосистемы Джет».

|

Метки: author JetHabr системное администрирование резервное копирование восстановление данных it- инфраструктура блог компании инфосистемы джет бэкап raid |

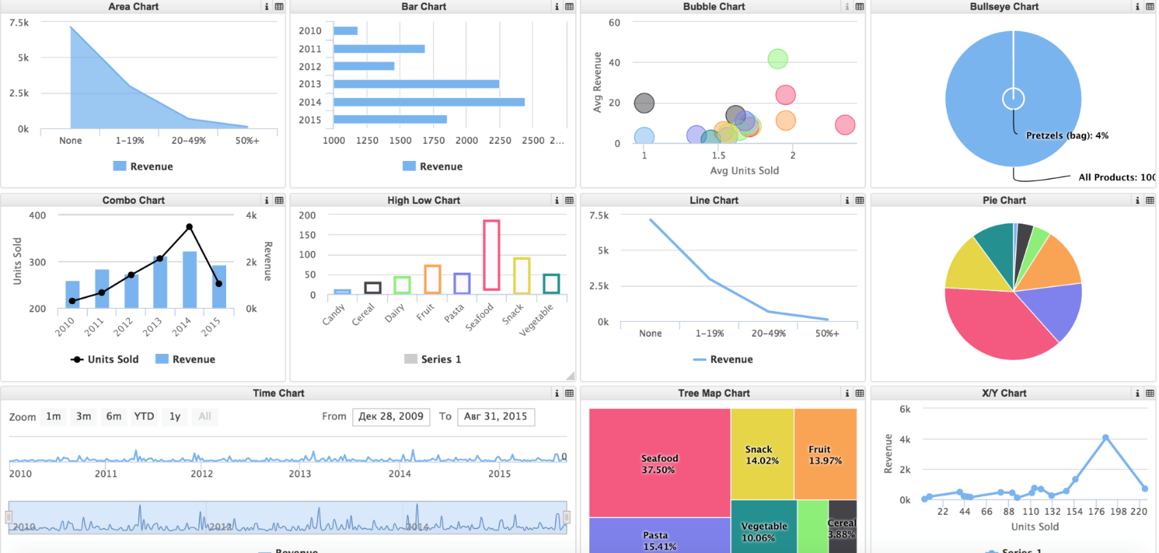

Визуализация данных Московской Биржи с помощью InterSystems DeepSee. Часть I |

Введение

В стеке технологий InterSystems есть технология для разработки аналитических решений DeepSee. Это встраиваемая аналитическая технология и набор инструментов для создания систем поддержки принятия эффективных решений, в том числе, и с применением прогнозных моделей. DeepSee работает со структурированными и неструктурированными данными. Она предназначена для создания OLAP-решений для баз данных Cach'e и любых реляционных СУБД. InterSystems DeepSee предоставляет разработчикам средства для внедрения в свои приложения аналитической OLAP-функциональности, которая способна работать на оперативных базах данных приложений без создания отдельной инфраструктуры для решения аналитических задач.

В статье рассматривается пример создания в OLAP-куба, работа со средствами аналитики и построение пользовательского интерфейса на примере анализа котировок акций торгуемых на Московской Бирже.

Этапы

- Получение данных

- ETL

- Построение куба

- Построение сводной таблицы

- Построение дашборда

- Визуализация

Получение данных

Для визуализации данных о котировках акций необходимо их сначала загрузить. У Московской Биржи есть публичное задокументированное API, которое предоставляет информацию о торговле акциями в форматах HTML, XML, JSON, CSV.

Вот, к примеру, XML данные за 27 мая 2013 года. Создадим XML-Enabled класс Ticker.Data в платформе InterSystems:

Class Ticker.Data Extends (%Persistent, %XML.Adaptor)

{

/// Дата торгов

Property Date As %Date(FORMAT = 3, XMLNAME = "TRADEDATE", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Краткое название компании

Property Name As %String(XMLNAME = "SHORTNAME", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Тикер

Property Ticker As %String(XMLNAME = "SECID", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Количество сделок

Property Trades As %Integer(XMLNAME = "NUMTRADES", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Общая сумма сделок

Property Value As %Decimal(XMLNAME = "VALUE", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Цена открытия

Property Open As %Decimal(XMLNAME = "OPEN", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Цена закрытия

Property Close As %Decimal(XMLNAME = "CLOSE", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Цена закрытия официальная

Property CloseLegal As %Decimal(XMLNAME = "LEGALCLOSEPRICE", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Минимальная цена акции

Property Low As %Decimal(XMLNAME = "LOW", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Максимальная цена акции

Property High As %Decimal(XMLNAME = "HIGH", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Средневзвешенная цена акции http://www.moex.com/s1194

/// Может считаться как за день так и не за период.

Property Average As %Decimal(XMLNAME = "WAPRICE", XMLPROJECTION = "attribute");

/// Количество акций участвовавших в сделках

Property Volume As %Integer(XMLNAME = "VOLUME", XMLPROJECTION = "attribute");

}И напишем загрузчик данных в формате XML. Так как класс у нас XML-Enabled то конвертация из XML в объекты класса Ticker.Data происходит автоматически. Аналогичного поведения можно достичь для данных в форматах JSON (через динамические объекты) и CSV (используя %SQL.Util.Procedures). Так как API отдаёт данные за определённую дату (день) то нам надо итерировать по дням и сохранять поступающие данные. Кроме того данные о котировках акций приходят страницами по 100 записей. Загрузчик может выглядеть так:

/// Загрузить информацию об акциях начиная с From и заканчивая To. Purge - удалить все записи перед началом загрузки

/// Формат From, To - YYYY-MM-DD

/// Write $System.Status.GetErrorText(##class(Ticker.Loader).Populate())

ClassMethod Populate(From As %Date(DISPLAY=3) = "2013-03-25", To As %Date(DISPLAY=3) = {$ZDate($Horolog,3)}, Purge As %Boolean = {$$$YES})

{

#Dim Status As %Status = $$$OK

// Переводим даты во внутренний формат для простоты итерации

Set FromH = $ZDateH(From, 3)

Set ToH = $ZDateH(To, 3)

Do:Purge ..Purge()

For DateH = FromH:1:ToH {

Write $c(13), "Populating ", $ZDate(DateH, 3)

Set Status = ..PopulateDay(DateH)

Quit:$$$ISERR(Status)

}

Quit Status

}

/// Загрузить данные за день. Данные загружаются страницами по 100 записей.

/// Write $System.Status.GetErrorText(##class(Ticker.Loader).PopulateDay($Horolog))

ClassMethod PopulateDay(DateH As %Date) As %Status

{

#Dim Status As %Status = $$$OK

Set Reader = ##class(%XML.Reader).%New()

Set Date = $ZDate(DateH, 3) // Преобразовать дату из внутреннего формата в YYYY-MM-DD

Set Count = 0 // Число загруженных записей

While Count '= $G(CountOld) {

Set CountOld = Count

Set Status = Reader.OpenURL(..GetURL(Date, Count)) // Получаем следующую страницу данных

Quit:$$$ISERR(Status)

// Устанавливаем соответствие нода row == объект класса Ticker.Data

Do Reader.Correlate("row", "Ticker.Data")

// Десериализуем каждую ноду row в объект класса Ticker.Data

While Reader.Next(.Object, .Status) {

#Dim Object As Ticker.Data

// Сохраняем объект

If Object.Ticker '="" {

Set Status = Object.%Save()

Quit:$$$ISERR(Status)

Set Count = Count + 1

}

}

Quit:(Count-CountOld)<100 // На текущей странице меньше 100 записей => эта страница - последняя

}

Quit Status

}

/// Получить URL с информацией о котировках акций за дату Date, пропустить первые Start записей

ClassMethod GetURL(Date, Start As %Integer = 0) [ CodeMode = expression ]

{

$$$FormatText("http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities.xml?date=%1&start=%2", Date, Start)

}

Теперь загрузим данные командой: Write $System.Status.GetErrorText(##class(Ticker.Loader).Populate())

Весь код доступен в репозитории.

ETL

Как известно, для построения OLAP-куба в первую очередь необходимо сформировать таблицу фактов: таблицу операций, записи которой требуется группировать и фильтровать. Таблица фактов может быть связана с другими таблицами по схеме звезда или снежинка.

Таблица фактов для куба обычно является результатом работы аналитиков и разработчиков по процессу, который называется ETL (extract, transform, load). Т.е. из данных предметной области делается “выжимка” необходимых для анализа данных, и переносится в удобную для хранилища структуру "звезда"/"снежинка": факты и справочники фактов.

В нашем случае этап ETL пропустим т.к. наш класс Ticker.Data уже находятся во вполне удобном для создания куба состоянии.

Построение куба

DeepSee Architect — это веб-приложение для создания OLAP-куба. Для перехода к DeepSee Architect откроем Портал Управления Системой -> DeepSee -> Выбор области -> Architect. Открывается рабочее окно Архитектора.

Возможно нужно будет выбрать область, которая поддерживает DeepSee. В том случае если вы не видите вашей области в списке областей DeepSee перейдите в Портал Управления Системой -> Меню -> Управление веб-приложениями -> /csp/область, и там в поле Включен поставьте галочку DeepSee и нажмите кнопку сохранить. После этого выбранная область должна появиться в списке областей DeepSee.

Создаем новый куб.

Нажав на кнопку "Создать" попадаем на экран создания нового куба, там необходимо установить следующие параметры:

- Имя куба — название куба используемое в запросах к нему

- Отображаемое Имя — локализуемое название куба (перевод осуществляется стандартными механизмами InterSystems)

- Источник Cube — использовать таблицу фактов или другой куб в качестве источника данных

- Исходный класс — если на предыдущем шаге был выбран класс, то указываем в качестве таблицы фактов класс Ticker.Data.

- Имя класса для куба — имя класса, в котором будет храниться определение куба. Создаётся автоматически

- Описание класса — произвольное описание

Вот как выглядит наш новый куб:

Определяем свойства куба

После нажатия кнопки OK будет создан новый куб:

Слева выводятся свойства базового и связанных с ним по “снежинке” классов, которые можно использовать при построении куба.

Центральная часть экрана — это скелет куба. Его можно наполнить свойствами класса с помощью drag-n-drop из области базового класса, либо добавляя элементы вручную. Основными элементами куба являются измерения, показатели и списки.

Измерения (Dimensions)

Измерения — это элементы куба, которые группируют записи таблицы фактов. В измерения обычно относят “качественные” атрибуты базового класса, которые разбивают все записи таблицы фактов по тем или иным срезам. Например нам бы хотелось группировать все факты по названиям инструментов и по датам.

Для разбиения фактов по тикерам прекрасно подойдет свойство Ticker.

Перетянем Ticker на область измерений — в результате Архитектор добавит в куб измерение Ticker с одной иерархией H1 и одним уровнем Ticker. Укажем отображаемые названия в подписях к измерению и уровню.

Измерения помимо группировки позволяют строить иерархии вложенности фактов от общего к частному. Типичным примером является измерение по дате, которое обычно часто требуется представить в виде иерархии Год-Месяц-День.

Для свойств типа дата(например как у свойства Date тип %Date) в DeepSee есть специальный тип измерения time, в котором уже предусмотрены часто используемые функции для создания иерархий по дате. Воспользуемся этим и построим трехуровневую иерархию Год-месяц-день с помощью свойства Date.

Заметим, что в измерении есть элементы: собственно измерение, иерархия и уровни этой иерархии (Level). Любое измерение куба состоит как минимум из одной иерархии в котором в простейшем случае всего один уровень.

Показатели (Measures)

Показатели или метрики это такие элементы куба, куда относят какие-либо "количественные" данные, которые необходимо посчитать для "качественных" измерений куба (Dimensions).

Например в таблице фактов такими показателями могут быть свойства Volume (количество акций) и Average (Средняя цена). Перетянем свойство Volume на область показателей и создадим показатель "Количество" с функцией SUM, которая будет считать общее количество акций в текущем срезе.

Добавим также в показатели свойство Average и укажем в качестве функции расчета MAX — расчет максимального значения. С целью использования цены для визуализации изменения максимальной цены акции во времени.

Списки (Listings)

Списки — это элементы куба, описывающие способ доступа к исходным данным куба, позволяя перейти от агрегированных к исходным данным куба. Как правило при работе с кубом, аналитик просматривает агрегированную информацию в различных срезах. Однако, часто возникает необходимость посмотреть на исходные факты, которые вошли в текущий срез. Для этого и создаются листинги — они перечисляют набор полей таблицы фактов, который нужно отобразить при переходе к просмотру фактов Drillthrough. Создадим простой листинг нажав кнопку "Добавить элемент":

Теперь зададим поля таблицы фактов, которые надо выводить. Например выведем информацию о тикерах и колебаних их цены за день (Name, Ticker, "Open", CloseLegal, Low, Average, High):

Компиляция куба

Итак мы добавили в куб два показателя, два измерения и один листинг — этого вполне достаточно и уже можно посмотреть, что получилось.

Скомпилируем класс куба (Кнопка "Компилировать"). Если ошибок компиляции нет, значит куб создан правильно и можно наполнить его данными.

Для этого нужно нажать "Построить куб" — в результате DeepSee загрузит данные из таблицы фактов в хранилище данных куба.

Для работы с данными куба нам пригодится другое веб-приложение — DeepSee Analyzer.

Построение сводной таблицы (Pivot)

DeepSee Analyzer — визуальное средство для непосредственного анализа данных кубов и подготовки источников данных для дальнейшей визуализации. Для перехода к DeepSee Analyzer откроем Портал Управления Системой -> DeepSee -> Выбор области -> Analyzer. Открывается рабочее окно Аналайзера.

В рабочем окне Аналайзера слева мы видим элементы созданного куба: показатели и измерения. Комбинируя их мы строим запросы к кубу на языке MDX — аналоге языка SQL для многомерных OLAP кубов.

Рассмотрим интерфейс Аналайзера. Справа — поле сводной таблицы. В поле сводной таблицы Аналайзера всегда показывается результат выполнения MDX-запроса. Посмотреть текущий MDX-запрос можно если нажать кнопку . При первом открытии куба в поле сводной таблицы по умолчанию показывается количество записей в таблице фактов — в нашем случае это количество записей в классе Ticker.Data. Этому соответствует MDX:

SELECT FROM [TICKER].

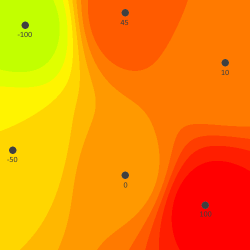

Чтобы создать сводную таблицу перетянем в поле колонок измерение “Год”. Показателем выберем "Объём". В результате получим таблицу количества проданных акций по годам.

Далее перетянем измерение “Тикер” в поле колонок и получим уже сводную таблицу количества акций по инструментам, с разбиением по годам:

Сейчас для каждой ячейки полученной таблицы рассчитывается одна величина — суммарное количество акций участвовавших в сделках (в случае если не выбран ни один показатель, считается количество фактов — в данном случае это можно интерпретировать как количество дней торговли инструмента). Это можно изменить. Добавим показатель "Средняя цена". В результате можно видеть уже более интересную картину: сводная таблица отображает среднюю максимум цены по каждому инструменту за год.

Как мы помним, в определении куба у нас заложена иерархия по датам. Это значит что по измерению Дата возможна операция DrillDown (переход по иерархии измерения от общего к частному). В Аналайзере двойной щелчок по заголовку измерения приводит переходу к следующему по иерархии измерению (DrillDown). В данном случае двойной клик по году приведет к переходу к месяцам этого года, а двойной клик на месяце — к переходу на уровень дней. В итоге можно посмотреть как менялась средняя цена акции для дней или месяцев.

На предыдущем этапе мы создали листинг — инструмент перехода от агрегированных данных к исходным фактам. Выберем любую строку сводной таблицы и нажмём кнопку для перехода к листингу:

Следующий этап — визуализация. Перед сохранением упростим сводную таблицу и сохраним её под именем TickersByYears.

Построение дашборда (Dashboard)

Портал Пользователя — это веб-приложение для создания и использования дашбордов (панелей индикаторов). Дашборды содержат виждеты: таблицы, графики и карты на основе сводных таблиц, созданных аналитиками в Аналайзере.

Для перехода к Порталу Пользователя DeepSee откроем Портал Управления Системой -> DeepSee -> Выбор области -> Портал Пользователя.

Создадим новый дашборд нажав на стрелку справа -> добавить -> Добавить индикаторную панель

Создадим виджет нажав на стрелку справа -> Виджеты -> "+" -> Линейная диаграмма с маркерами. В качестве источника данных выберем TickersByYears:

Однако читатель возразит — это же средняя температура по больнице. И будет прав. Добавим фильтрацию по инструменту. Для этого нажмём стрелку справа -> Виджеты -> Виджет 1 -> Элементы управления -> "+". Форма создания нового фильтра выглядит следующим образом:

А вот так выглядит наш виджет с фильтром. Пользователь может изменить значение фильтра на любое другое.

После этого сохраним дашборд.

Установка MDX2JSON и DeepSeeWeb

Для визуализации созданного дашборда можно использовать следующие OpenSource решения:

- MDX2JSON — REST API предоставляет информацию о кубах, пивотах, дашбордах и многих других элементах DeepSee, в частности — результатах исполнения MDX запросов, что позволяет встраивать пользовательский интерфейс аналитического решения на DeepSee в любое современное Web или мобильное приложение.

- DeepSeeWeb — AngularJS приложение, предоставляющее альтернативную реализацию портала пользователя DeepSee. Может быть легко кастомизирован. Использует MDX2JSON в качестве бэкэнда. Вот пример дашборда визуализированного в DeepSeeWeb:

Установка MDX2JSON

Для установки MDX2JSON надо:

- Загрузить Installer.xml и импортировать его в любую область с помощью Studio, Портала Управления Системой или

Do $System.OBJ.Load(file). - Выполнить в терминале (пользователем с ролью %ALL):

Do ##class(MDX2JSON.Installer).setup()

Для проверки установки надо открыть в браузере страницу http://server:port/MDX2JSON/Test?Debug. Возможно потребуется ввести логин и пароль (в зависимости от настроек безопасности сервера). Должна открыться страница с информацией о сервере. В случае получения ошибки, можно почитать на Readme и Wiki.

Установка DeepSeeWeb

Для установки DeepSeeWeb надо:

- Загрузить установщик и импортировать его в любую область с помощью Studio, Портала Управления Системой или

Do $System.OBJ.Load(file). - Выполнить в терминале (пользователем с ролью %ALL):

Do ##class(DSW.Installer).setup()

Для проверки установки надо открыть в браузере страницу http://server:port/dsw/index.html. Должна открыться станица авторизации. В области SAMPLES представлено множество уже готовых дашбордов и все они автоматически отображаются в DeepSeeWeb.

Визуализация

Откроем http://server:port/dsw/index.html и авторизируемся, также нужно указать область с кубом. Откроется список дашбордов, в нашем случае есть только один созданный дашборд "Акции". Откроем его:

Отображается наш созданный виджет. Для него поддерживается Drilldown и фильтр созданный в Портале Пользователя DeepSee:

Выводы

InterSystems DeepSee является мощным инструментом создания OLAP-решений, предоставляя разработчикам средства для создания и внедрения в свои приложения аналитической OLAP-функциональности, которая способна работать на оперативных базах данных приложений без создания отдельной инфраструктуры для решения аналитических задач. В следующий части я расскажу про различные варианты визуализации данных.

Ссылки

|

Метки: author eduard93 визуализация данных блог компании intersystems intersystems intersystems cache deepsee биржа котировки |

ЦОД: этапы большой жизни |

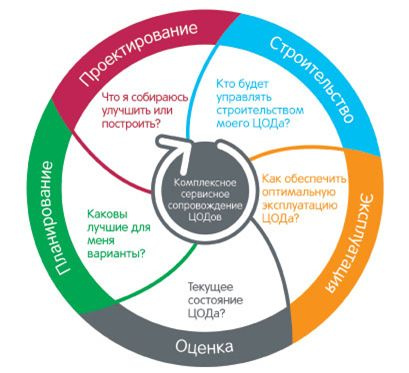

Жизненный цикл ЦОДа включает в себя поэтапный процесс развития инженерной инфраструктуры в соответствии с задачами бизнеса и ИТ-процессами и может быть разделен на несколько этапов:

1. Подготовительный: понимание целей создания, формирование концепции решения, выбор площадки;

2. Проектирование в соответствии с выбранной концепцией и характеристиками площадки;

3. Строительство;

4. Эксплуатация;

5. Оценка соответствия и анализ эффективности.

Требования бизнеса к ИТ-сервисам постоянно меняются, и завершающая данный цикл оценка соответствия как раз и помогает понять, насколько эффективно ЦОД позволяет решать текущие задачи, и способен ли он справиться с новыми, готов ли он к росту. Далее следует планирование доработки или модернизации площадки под новые задачи и все последующие этапы – круг замыкается.

Проектирование и строительство

На российском рынке накоплена солидная компетенция в области проектирования и строительства ЦОДов, есть специалисты соответствующей квалификации, однако не всегда удается выполнить проект в соответствие с заданными клиентом KPI. Уже в ходе реализации проекта требования бизнеса могут измениться и далее некорректно сформулированы и отражены в техзадании. Как следствие, строительство площадки производится качественно, однако основная сложность на этапе проектирования – понять, какие задачи стоят перед объектом и как именно ЦОД должен быть сконструирован и оснащен, чтобы отвечать всем требованиям бизнеса, что удается сделать не всегда.

Сегодня требуется четко формировать техническое задание, описывая в нём корректные и оптимальные решения, отвечающие задачам бизнеса в перспективе как минимум 5-8 лет. Помочь в подготовке грамотных специалистов может Центр обучения вендора, обладающего соответствующей компетенцией. Так задачей Центра обучения Schneider Electric является ознакомление партнеров и клиентов с технически сложной продукцией компании, особенностями ее применения, установки и эксплуатации в реальных условиях.

ЦОД, как правило, физически не привязан к потребителям его услуг, однако, важно учитывать, что размещение его в неподходящем здании радикально увеличивает стоимость инфраструктуры площадки. Стоит помнить и о том, что окружение ЦОДа может влиять на его надежность.

Типичные ошибки, совершаемые на подготовительном этапе:

1. Проектирование ЦОДа как офиса, в то время как это промышленный объект;

2. Ошибки в резервировании систем, компонентов, коммуникаций;

3. Ошибки в расчете размера выделяемой площади под инженерные системы и вспомогательные помещения, с оценкой веса оборудования и его габаритов, с обеспечением автономности объекта.

Важным является понимание ключевых метрик ЦОДа, перспектив его развития, так как инженерные системы должны «пережить» 2-3 поколения ИТ-оборудования. Службу эксплуатации редко вовлекают в проект на этапе строительства. Между тем специалисты по электроснабжению и системам охлаждения должны привлекаться еще на этапе проектных работ и присутствовать в рабочих группах.

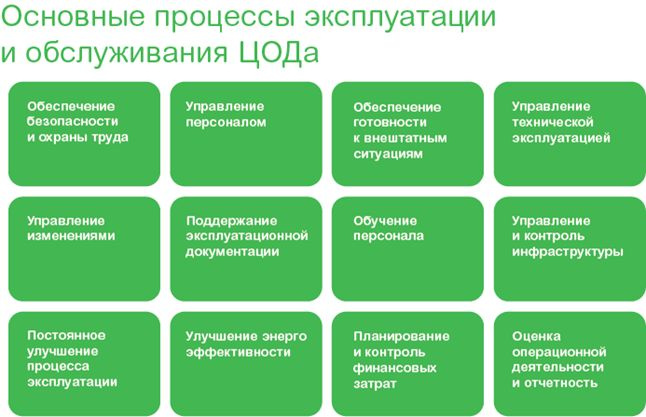

Эксплуатация

Как бы хорошо не был продуман и грамотно реализован проект, на этапе эксплуатации возникает немало проблем. Одна из их носит организационный характер и касается взаимодействия между административно-хозяйственным и ИТ-департаментом. Когда такой связки нет, решение в целом может работать неэффективно или вовсе не функционировать.

На практике административно-хозяйственные подразделения порой оказываются крайне далеки от понимания, что такое дата-центр и каковы предъявляемые к нему требования, а иногда попросту становятся непреодолимым бюрократическим барьером, поэтому желательно показать этой службе концепцию построения дата-центра на их объекте, объяснить принципы работы инженерных систем и приблизительные параметры оборудования.

В ИТ-отделе могут быть и свои, внутренние проблемы. Когда разные ИТ-подразделения отвечают за разные компоненты (серверы, СХД, сетевое оборудование, системы охлаждения и пр.) и при этом не имеют четких регламентов и разделения зон ответственности, на площадке возникает хаос.

В этом случае проще «переехать» на новую площадку, чем проводить глубокую модернизацию старой, и уже потом переделывать имеющийся ЦОД, не нарушая работы функционирующих на новом месте ИТ-сервисов. Еще один вариант – на время «капремонта» арендовать площади в коммерческом ЦОДе. Оптимальное решение выбирается в каждом конкретном случае.

В современных ЦОДах за непрерывную и эффективную работу инфраструктуре, как правило, отвечает отдельная команда специалистов. Для автоматизации мониторинга, управления, ведения отчётности, управления перемещениями и контроля эффективности используют инструменты, которые принято обозначать аббревиатурой DCIM (Data Center Infrastructure Management).

Задачи мониторинга событий, состояния оборудования и среды зачастую решаются в первую очередь – для этого применяются такие средства, как контроллеры NetBotz и система мониторинга Data Center Expert. Но сейчас наиболее актуальными становятся задачи эффективного использования ресурсов — от электроэнергии до пространства в машинных залах. Своевременное внедрение эффективных регламентов и контроль использования электроэнергии позволяет не только снизить весьма значительные эксплуатационные затраты и вернуть инвестиции раньше, но и планировать новые приобретения или строительство с учётом оценки реальной, а не «бумажной» эффективности оборудования. В качестве платформы для организации такого подхода можно использовать Data Center Operation – модульное решение с набором всех необходимых функций.

Данное решение Schneider Electric позволяет операторам ЦОДов контролировать и эффективнее управлять центрами обработки данных и выполнять текущие задачи, а интеграция сторонних ИТ-сервисов позволяет обмениваться соответствующей информацией между системами разных вендоров, получая в результате более полное представление о производительности и доступности ЦОДа для повышения его надежности и эффективности эксплуатации.

Оценка и оптимизация

Оптимизация – улучшение параметров подсистем ЦОДа – требует предварительного проведения этапа оценки – аудита, анализа эффективности их работы, создания математической модели площадки и устранения проблемных точек на основе данных мониторинга.

Качественная система мониторинга, созданная специально для решения задач эксплуатации дата центра, система моделирования работы оборудования, позволяющая получить понятную модель функционирования ЦОДа, — важные инструменты, благодаря которым специалисты по эксплуатации могут отследить состояние ЦОДа в режиме реального времени.

Различные улучшения, такие как построение систем изоляции воздушных коридоров, реорганизация плит фальшпола, устранение в стойках мест с неправильной циркуляцией воздушных потоков с последующей перенастройкой систем кондиционирования, позволяет сократить энергопотребление ЦОДа в реальных проектах на 10-20%. Окупается такая оптимизация (если брать в расчет только энергопотребление) за 3-3,5 года.

Еще один эффект оптимизации – улучшение работы систем охлаждения, когда эффективнее используется установленное ранее оборудование, к примеру, становится возможной установка в стойку большего числа серверов. «Коэффициент полезного использования ЦОДа» можно довести с 70-75% до 90-95%. Такая оптимизация окупается примерно за полгода.

Аналитика данных помогает найти конкретное решение для снижения стоимости эксплуатации устройств на площадке заказчика, выбрать наиболее энергоэффективный режим или оптимизировать использование ресурсов. Или понять, что пришла пора модернизации.

Модернизация ЦОДа не всегда означает установку нового оборудования и в первую очередь представляет собой повышение КПД систем и эффективности их использования.

Оценка ситуации помогает понять, что нужно сделать, чтобы ЦОД вновь работал эффективно. У одного из заказчиков такая проблема была решена с помощью создания закрытых холодных коридоров и блокирования воздушных потоков там, где они снижали эффективность отвода тепла. Причем работа выполнялась без остановки систем дата-центра.

Во многих проектах работа ведется на стыке этапов эксплуатации и оценки. Сегодня у многих заказчиков появляются новые ИТ-задачи, идет информатизация, цифровизация бизнеса, приходится решать различные эксплуатационные проблемы. Справиться с ними помогает помощь экспертов на этапе оценки и проведение аудита ЦОДа. Созданный Schneider Electric в России Региональный центр разработки приложений (Regional Application Center) занимается комплексными решениями для дата-центров. Его основная задача – создание и поддержка устойчивого и эффективного функционирования ЦОДа на всех этапах его жизненного цикла.

Специалисты Schneider Electric принимают участие в проектировании, строительстве, комплексных испытаниях и вводе объектов в эксплуатацию, в последующей поддержке и модернизации дата-центра. На каждом этапе заказчику обеспечивается отказоустойчивость и эффективность работы ЦОДа. При росте масштабов и скорости цифровых технологий предлагаемые нами решения помогут компаниям, провайдерам облачных, телекоммуникационных сервисов и коммерческих площадок смотреть в будущее с уверенностью.

|

Метки: author Andrey_SE блог компании schneider electric цод инфраструктура дата-центр ит-инфраструктура дата-центры |

[Перевод] Kubernetes на голом железе за 10 минут |

Kubernetes — это предназначенный для контейнерной оркестровки фреймворк с открытым исходным кодом. Он был создан с учетом богатейшего опыта Google в области создания сред управления контейнерами и позволяет выполнять контейнеризованные приложения в готовом к промышленной эксплуатации кластере. В механизме Kubernetes много движущихся частей и способов их настройки — это различные системные компоненты, драйверы сетевого транспорта, утилиты командной строки, не говоря уже о приложениях и рабочих нагрузках.

По ходу этой статьи мы установим Kubernetes 1.6 на реальную (не виртуальную) машину под управлением Ubuntu 16.04 примерно за 10 минут. В результате у вас появится возможность начать изучать взаимодействие с Kubernetes посредством его CLI kubectl.Обзор Kubernetes:

Компоненты Kubernetes, автор Julia Evans

Что нам понадобится

Для развертывания кластера я предлагаю использовать физическую машину от сервиса Packet. Вы также можете проделать описанные мною шаги в виртуальной машине или на домашнем компьютере, если на них в качестве операционной системы установлена Ubuntu 16.04.

Зайдите на Packet.net и создайте новый проект. Для целей этой статьи нам хватит хоста Type 0 (4 ядра Atom и 8GB RAM за 0,05$/час).

При настройке хоста не забудьте выбрать в качестве ОС Ubuntu 16.04. В отличие от Docker Swarm Kubernetes лучше работает с проверенными временем релизами Docker. К счастью, репозиторий Ubuntu apt содержит Docker 1.12.6.

- Установите Docker.

$ apt-get update && apt-get install -qy docker.ioНе обновляйте Docker на этом хосте. Использовать более свежие версии для сборки образов можно в инструментарии CI или на ноутбуке.

Установка

- Установите apt-репозиторий Kubernetes.

$ apt-get update && apt-get install -y apt-transport-https

$ curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -

OK

$ cat </etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list

deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main

EOF Теперь обновите список пакетов командой apt-get update.

- Установите

kubelet,kubeadmиkubernetes-cni.

kubelet отвечает за выполнение контейнеров на хостах кластера. kubeadm является удобной утилитой для настройки различных компонентов, составляющих кластер, а kubernetes-cni нужен для работы с сетевыми компонентами.

CNI расшифровывается как Container Networking Interface и представляет из себя спецификацию, определяющую взаимодействие сетевых драйверов с Kubernetes.

$ apt-get update

$ apt-get install -y kubelet kubeadm kubernetes-cni- Инициализируйте кластер с помощью

kubeadm.

Из документации:

kubeadm предназначен для создания сразу «из коробки» безопасного кластера с помощью таких механизмов, как RBAC.

В Docker Swarm по умолчанию есть драйвер оверлейной сети, но с kubeadm решение остается за нами. Команда все еще работает над обновлением инструкций, поэтому я покажу, как использовать драйвер, наиболее похожий на докеровский, — flannel от CoreOS.

Flannel

Flannel позволяет организовать программно определяемую сеть (Software Defined Network, SDN), используя для этого модули ядра Linux overlay и ipvlan.

В Packet машина подключается к двум сетям: первая — это сеть дата-центра, которая соединяет хосты, входящие в определенный регион и проект, а вторая — это выход в Интернет. Брандмауэр по умолчанию не настроен, поэтому при желании ограничить сетевую активность придется настроить iptables или ufw вручную.

Внутренний IP-адрес можно выяснить с помощью ifconfig:

root@kubeadm:~# ifconfig bond0:0

bond0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 0c:c4:7a:e5:48:d4

inet addr:10.80.75.9 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.254

UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1Воспользуемся этим внутренним IP-адресом для трансляции Kubernetes API.

$ kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 --apiserver-advertise-address=10.80.75.9 --skip-preflight-checks --kubernetes-version stable-1.6--pod-network-cidrнеобходим драйверу flannel и определяет адресное пространство для контейнеров.--apiserver-advertise-addressопределяет IP-адрес, который Kubernetes будет афишировать в качестве своего API-сервера.--skip-preflight-checksпозволяетkubeadmне проверять ядро хоста на наличие требуемых функций. Это нужно из-за отсутствия метаданных ядра на хостах Packet.--kubernetes-version stable-1.6жестко определяет версию кластера (в данном случае 1.6); при желании использовать, например, Kubernetes 1.7 пропустите этот флаг.

Вот что мы должны получить на выходе:

[init] Using Kubernetes version: v1.6.6

[init] Using Authorization mode: RBAC

[preflight] Skipping pre-flight checks

[certificates] Generated CA certificate and key.

[certificates] Generated API server certificate and key.

[certificates] API Server serving cert is signed for DNS names [kubeadm kubernetes kubernetes.default kubernetes.default.svc kubernetes.default.svc.cluster.local] and IPs [10.96.0.1 10.80.75.9]

[certificates] Generated API server kubelet client certificate and key.

[certificates] Generated service account token signing key and public key.

[certificates] Generated front-proxy CA certificate and key.

[certificates] Generated front-proxy client certificate and key.

[certificates] Valid certificates and keys now exist in "/etc/kubernetes/pki"

[kubeconfig] Wrote KubeConfig file to disk: "/etc/kubernetes/kubelet.conf"

[kubeconfig] Wrote KubeConfig file to disk: "/etc/kubernetes/controller-manager.conf"

[kubeconfig] Wrote KubeConfig file to disk: "/etc/kubernetes/scheduler.conf"

[kubeconfig] Wrote KubeConfig file to disk: "/etc/kubernetes/admin.conf"

[apiclient] Created API client, waiting for the control plane to become ready

[apiclient] All control plane components are healthy after 36.795038 seconds

[apiclient] Waiting for at least one node to register

[apiclient] First node has registered after 3.508700 seconds

[token] Using token: 02d204.3998037a42ac8108

[apiconfig] Created RBAC rules

[addons] Created essential addon: kube-proxy

[addons] Created essential addon: kube-dns

Your Kubernetes master has initialized successfully!

To start using your cluster, you need to run (as a regular user):

sudo cp /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/

sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/admin.conf

export KUBECONFIG=$HOME/admin.conf

You should now deploy a pod network to the cluster.

Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:

http://kubernetes.io/docs/admin/addons/

You can now join any number of machines by running the following on each node

as root:

kubeadm join --token 02d204.3998037a42ac8108 10.80.75.9:6443- Создайте непривилегированного пользователя.

В установке Ubuntu от Packet нет обычного пользователя, поэтому давайте создадим его.

# useradd packet -G sudo -m -s /bin/bash

# passwd packet- Настройте переменные окружения для нового пользователя.

Теперь, используя приведенное выше сообщение о создании кластера, можно настроить переменные окружения.

Войдите под учетной записью нового пользователя: sudo su packet.

$ cd $HOME

$ sudo whoami

$ sudo cp /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/

$ sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/admin.conf

$ export KUBECONFIG=$HOME/admin.conf

$ echo "export KUBECONFIG=$HOME/admin.conf" | tee -a ~/.bashrc- Примените конфигурацию сети для подов (flannel).

Теперь с помощью kubectl и двух записей из документации flannel мы применим к кластеру конфигурацию сети:

$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel-rbac.yml

clusterrole "flannel" created

clusterrolebinding "flannel" created

$ kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml

serviceaccount "flannel" created

configmap "kube-flannel-cfg" created