Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Наш опыт с Kubernetes в небольших проектах (обзор и видео доклада) |

6 июня на конференции RootConf 2017, проходившей в рамках фестиваля «Российские интернет-технологии» (РИТ++ 2017), в секции «Непрерывное развертывание и деплой» прозвучал доклад «Наш опыт с Kubernetes в небольших проектах». В нём рассказывалось об устройстве, принципах работы и основных возможностях Kubernetes, а также о нашей практике использования этой системы в небольших проектах.

По традиции мы рады представить видео с докладом (около часа, гораздо информативнее статьи) и основную выжимку в текстовом виде.

Предыстория

Современная инфраструктура (для веб-приложений) прошла длинный путь эволюции от бэкенда с СУБД на одном сервере до значительного роста используемых служб, их разнесения по виртуальным машинам/серверам, перехода на облачные решения с балансировкой нагрузки и горизонтальной масштабируемостью… и до микросервисов.

С эксплуатацией современной, микросервисной, инфраструктуры есть ряд сложностей, обусловленных самой архитектурой и количеством её компонентов. Мы выделяем следующие из них:

- сбор логов;

- сбор метрик;

- supervision (проверка состояния сервисов и их перезапуск в случае проблем);

- service discovery (автоматическое обнаружение сервисов);

- автоматизация обновления конфигураций компонентов инфраструктуры (при добавлении/удалении новых сущностей сервисов);

- масштабирование;

- CI/CD (Continuous Integration и Continuous Delivery);

- vendor lock-in (речь про зависимость от выбранного «поставщика решения»: облачного провайдера, bare metal…).

Как легко догадаться из названия доклада, система Kubernetes появилась как ответ на эти потребности.

Основы Kubernetes

Архитектура Kubernetes в целом выглядит как master (может быть не один) и множество узлов (до 5000), на каждом из которых установлены:

- Docker,

- kubelet (управляет Docker),

- kube-proxy (управляет iptables).

На master находятся:

- сервер API,

- база данных etcd,

- планировщик (решает, на каком узле запускать контейнер),

- controller-manager (отвечает за отказоустойчивость).

В дополнение ко всему этому есть управляющая утилита kubectl и конфигурации, описанные в формате YAML (декларативный DSL).

С точки зрения использования Kubernetes предлагает облако, объединяющее в себе всех этих master и узлов и позволяющее запускать «строительные блоки» инфраструктуры. К таким примитивам, в том числе, относятся:

- контейнер — образ + запускаемая в нём команда;

- под (Pod; дословно переводится как «стручок») — совокупность контейнеров (может быть и один) с общей сетью, одним IP-адресом и другими общими характеристиками (общие хранилища данных, лейблы); примечание: именно поды (а не отдельные контейнеры) позволяет запускать Kubernetes;

- лейбл и селектор (Label, Selector) — набор произвольных ключей-значений, назначаемых на поды и другие примитивы Kubernetes;

- ReplicaSet — множество подов, количество которых автоматически поддерживается (при изменении числа подов в конфигурации, при падении каких-либо подов/узлов), что делает масштабирование очень простым;

- деплой (Deployment) — ReplicaSet + история старых версий ReplicaSet + процесс обновления между версиями (используется для решения задач непрерывной интеграции — деплоя);

- сервис (Service) — DNS-имя + виртуальный IP + селектор + балансировщик нагрузки (для разбрасывания запросов по подам, подходящим под селектор);

- задача (Job) — под и логика успешности выполнения пода (используется для миграций);

- cron-задача (CronJob) — Job и расписание в формате crontab;

- том (Volume) — подключение хранилища данных (к поду, ReplicaSet или Deployment) с указанием размера, типа доступа (ReadWrite Once, ReadOnly Many, ReadWrite Many), типа хранилища (поддерживаются 19 способов реализации: железных, программных, облачных);

- StatefulSet — подобное ReplicaSet множество подов, но с жёстко определёнными названиями/хостами, чтобы эти поды могли всегда общаться между собой по ним (для ReplicaSet названия каждый раз генерируются случайным образом) и иметь отдельные тома (не один на всех, как в случае ReplicaSet);

- Ingress — служба, доступная пользователям извне и разбрасывающая все запросы на сервисы по правилам (в зависимости от имени хоста и/или URL'ов).

Примеры описания пода и ReplicaSet в формате YAML:

apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

name: manual-bash

spec:

containers:

- name: bash

image: ubuntu:16.04

command: bash

args: [-c, "while true; do sleep 1; date; done"]apiVersion: extensions/v1beta1

kind: ReplicaSet

metadata:

name: backend

spec:

replicas: 3

selector:

matchLabels:

tier: backend

template:

metadata:

labels:

tier: backend

spec:

containers:

- name: fpm

image: myregistry.local/backend:0.15.7

command: php-fpmЭти примитивы отвечают на все обозначенные выше вызовы за небольшими исключениями: в автоматизации обновлений конфигураций не решена проблема сборки Docker-образов, заказа новых серверов и установки узлов на них, а в CI/CD остаётся необходимость проведения подготовительных работ (установка CI, описание правил сборки Docker-образов, выкатывания YAML-конфигураций в Kubernetes).

Наш опыт: архитектура и CI/CD

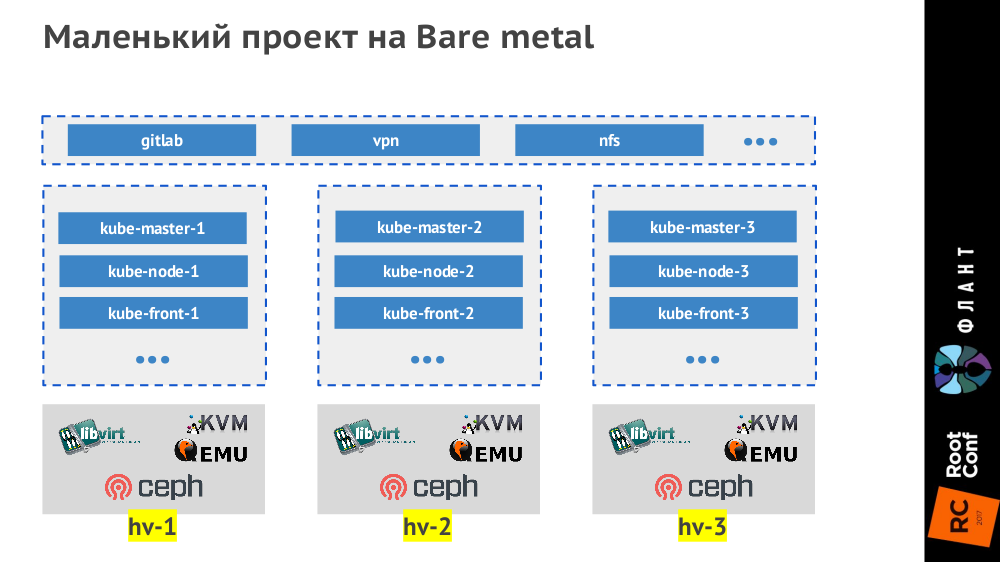

Под небольшими проектами мы подразумеваем маленькие (до 50 узлов, до 1500 подов) и средние (до 500 узлов, до 15000 подов). Самые маленькие проекты на bare metal мы делаем тремя гипервизорами, которые выглядят так:

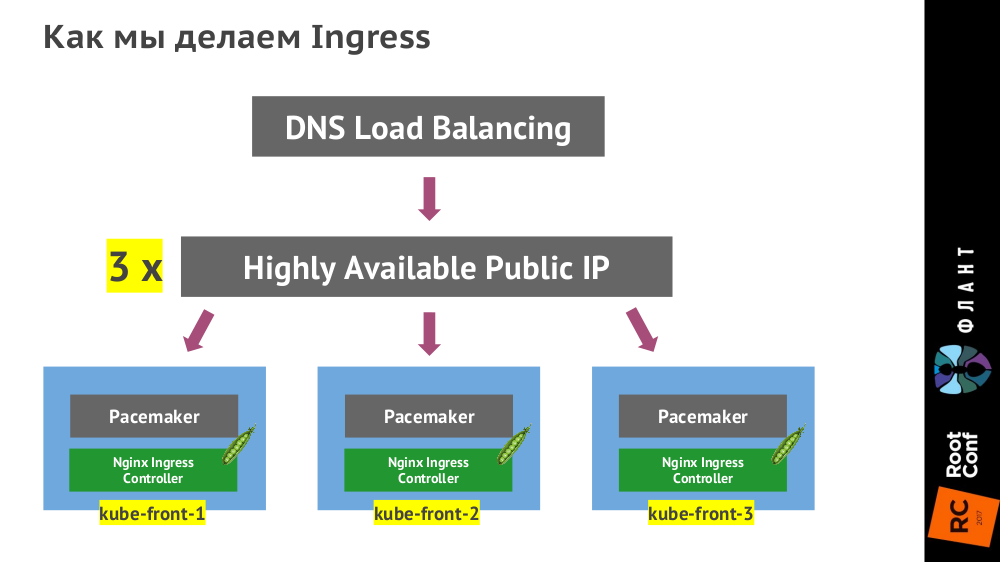

Контроллер Ingress ставится на трёх виртуальных машинах (

kube-front-X):

(Вместо указанного на схеме Pacemaker может быть VRRP, ucarp или другая технология — зависит от конкретного ЦОДа.)

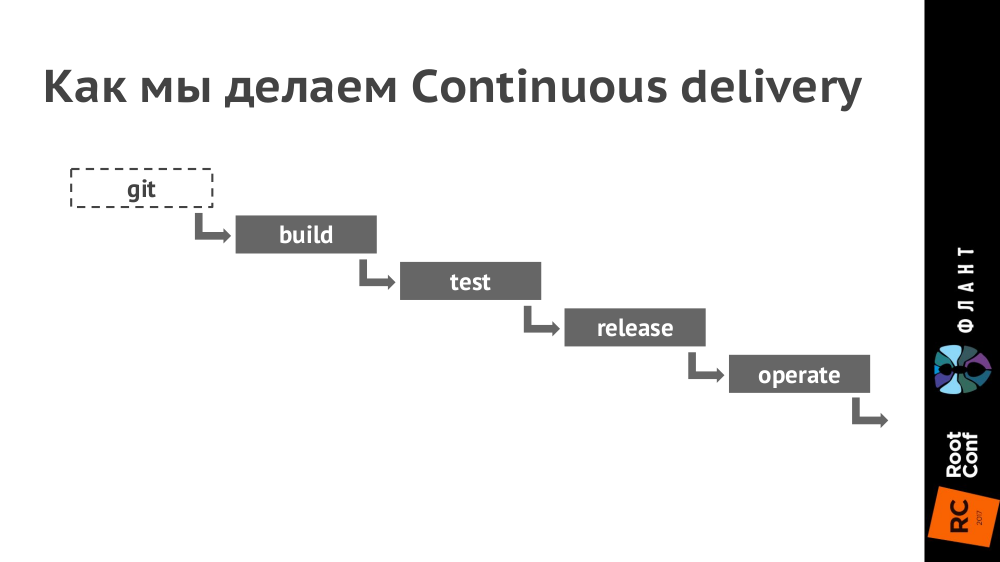

Как выглядит цепочка Continuous Delivery:

Пояснения:

- Для непрерывной интеграции используем GitLab (в ближайшие недели опубликуем статью с подробностями о практике её использования).

- В Kubernetes настраиваем окружения для каждого контура (production, staging, testing и т.п. — их количество зависит от конкретного проекта). При этом разные контуры могут обслуживаться разными кластерами Kubernetes (на разном железе и в разных облаках), а в GitLab настраивается деплой в них.

- В Git кладём Dockerfile (а точнее, мы используем для этого dapp) и каталог .kube с YAML-конфигурациями.

- При коммите (стадия build) создаём образ Docker, который отправляется в Docker Registry.

- Далее (стадия test) берём этот образ Docker и запускаем на нём тесты.

- При релизе (стадия release) YAML-конфигурации из директории .kube отдаём утилите kubectl, которая отправляет их в Kubernetes, после чего скачиваются Docker-образы и запускаются в инфраструктуре, развёрнутой по конфигурации из YAML. (Раньше мы использовали для этого Helm, но сейчас доделываем свой инструмент dapp.)

- Таким образом, за последнюю стадию (operate) полностью отвечает Kubernetes.

В случае небольших проектов инфраструктура выглядит как контейнерное облако (его реализация вторична — зависит от имеющегося железа и потребностей) с настроенным хранилищем (Ceph, AWS, GCE…) и контроллером Ingress, а также (помимо этого облака) возможно наличие дополнительных виртуальных машин для запуска сервисов, которые мы не ставим внутрь Kubernetes:

Заключение

С нашей точки зрения Kubernetes дозрел для того, чтобы его использовать в проектах любого размера. Более того, эта система даёт прекрасную возможность с самого начала сделать проект очень просто, надёжно, с отказоустойчивостью и горизонтальным масштабированием. Основной подводный камень — человеческий фактор: для небольшой команды сложно найти специалиста, который решит все нужные задачи (требует широкой технологической эрудиции), или же он будет слишком дорогим (и скоро ему станет скучно).

Видео и слайды

Видео с выступления (около часа) опубликовано в YouTube.

Презентация доклада:

Продолжение

Получив первую обратную связь по этому докладу, мы решили подготовить специальный цикл вводных статей по Kubernetes, ориентированных на разработчиков и более подробно рассказывающих об устройстве этой системы. Начнём уже в ближайшие недели — следите за обновлениями в нашем блоге!

P.S. Другие наши доклады про CI/CD

- «Собираем Docker-образы для CI/CD быстро и удобно вместе с dapp» (Дмитрий Столяров; 8 ноября 2016 на HighLoad++);

- «Практики Continuous Delivery с Docker» (Дмитрий Столяров; 31 мая 2016 на RootConf).

|

|

Биробиджан на светлой стороне: как мы за свои деньги город осветили |

|

Метки: author Artem_Rimer it- инфраструктура блог компании гк ланит уличное освещение проектирование инженерные работы ланит освещение системная интеграция |

[Перевод] CSS: введение в единицу длины 'fr' |

Пока все активно делятся своими впечатлениями от CSS-гридов, я не слышал, чтобы кто-то столь же много говорил о новой единице длины в CSS — fr (см. спецификацию). И теперь, когда браузеры все лучше начинают поддерживать ее, я думаю, пора взглянуть на то, как ее можно использовать в сочетании с этой техникой вёрстки, поскольку это дает нам ряд преимуществ. Главные из них — это более понятный и удобный в сопровождении код.

Прежде чем мы начнём, давайте посмотрим, как мы обычно создаём гриды в CSS. В приведенном ниже примере мы создаем грид из четырёх столбцов с одинаковой шириной:

.grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(4, 25%);

grid-column-gap: 10px;

}

Если вы никогда не использовали функцию repeat() в качестве значения свойства grid-template-columns, позвольте представить вам одну из самых изящных фич CSS-грида! Это краткая запись. По сути, она позволяет нам более кратко описывать повторяющиеся значения. Вместо этого мы могли бы написать grid-template-columns: 25% 25% 25% 25%;, но удобнее использовать repeat(), особенно когда вы определяете ширину через довольно длинное выражение minmax().

Синтаксис выглядит следующим образом:

repeat(количество столбцов/строк, нужная нам ширина столбца);

Но, на самом деле, здесь есть пара проблем.

Во-первых, для использования этой функции CSS, нам нужно было провести небольшой расчёт. Нам пришлось подсчитать, сколько мы получим, если общую ширину грида (100%) разделим на нужное число столбцов (4). Мы получили 25%. В этом примере расчёт довольно прост и не создает проблем, но и в более сложных примерах мы можем полностью избежать необходимости что-то рассчитывать и позволить браузеру сделать это за нас. У нас есть функция calc(), так что мы могли бы написать следующее: repeat(4, calc(100% / 4), но даже это немного странно, и в любом случае здесь есть еще одна проблема…

Вторая проблема связана с переполнением. Так как мы установили для каждого столбца ширину в 25% и задали grid-column-gap в 10px, весь грид становится шире 100%. Не этого ожидаешь, набирая выше приведённый код, но именно так работают процентные значения. На самом деле, мы здесь как бы говорим: «нужно установить для каждого столбца значение 25% от ширины области просмотра и расстояние в 10px между ними». Это немногим отличается от наших ожиданий, но вызывает большую проблему с вёрсткой.

Ненароком мы создали горизонтальную прокрутку:

И именно здесь нам поможет единица fr.

Единица fr («дробная часть») может использоваться при создании гридов так же, как любая другая единица длины в CSS, как %, px или em. Давайте подредактируем наш код и попробуем задать новое значение:

.grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(4, 1fr);

grid-column-gap: 10px;

}Результат будет таким же, как и в приведённом ранее примере, так как в данном случае мы задаём каждому из четырех столбцов ширину, равную одной дробной части (которая составляет 1/4 или 25%). Но! Мы избавились от переполнения на оси x, так как если мы определяем для каждого столбца ширину, равную 1fr, эти 10px учитываются автоматически и вычитаются из конечной ширины столбца.

Вы наверно, недоумеваете, почему, чёрт возьми, нужно учиться использовать эту новую единицу CSS, если можно обойтись процентами или пикселями? Что ж, давайте рассмотрим более сложный пример CSS-грида и выясним, почему использование fr это все же лучший вариант. В новом примере предположим, что мы хотим, чтобы после блока навигации слева располагался грид из двенадцати столбцов, который выглядел бы следующим образом:

Это довольно типичная практика для многих UI. Использование fr в таких случаях избавляет нас от необходимости создавать отдельный грид или возиться с расчётами через calc(). Ведь если бы мы не прибегли к fr в приведённом выше примере, нам бы пришлось выполнить следующий расчёт:

ширина каждого столбца = ((ширина видимой области — ширина панели навигации)/число столбцов) * 1%

Это, конечно, можно было бы провернуть, но на это даже смотреть сложно без слёз. Кроме того, если бы нам нужно было изменить ширину блока навигации, то пришлось бы снова проводить подобный расчёт. Вместо этого fr предлагает нам крайне приятный глазу и максимально понятный код:

.grid {

display: grid;

grid-template-columns: 250px repeat(12, 1fr);

grid-column-gap: 10px;

}

Здесь мы задаём первому столбцу фиксированную ширину в пикселях, а затем создаем ещё 12 отдельных столбцов. Для каждого из них определяется ширина в одну «дробную часть свободного пространства» (дословная формулировка в спецификации). Но теперь нет нужды в безумных расчётах! Код достаточно понятный, и если мы изменим ширину левого блока навигации, ширина столбцов справа скорректируется автоматически.

Нам не пришлось тратить много сил и времени на то, чтобы сделать наш интерфейс более удобным в сопровождении. Также мы сделали наш код более понятным для будущих разработчиков, которых ещё ждёт много другой работы.

Чем делятся наши коллеги

Хорошего результата можно добиться, используя fr вместе с другими единицами длины. Представьте фиксированный сайдбар и основную область контента, которая занимает оставшуюся часть пространства: grid-template-columns: 200px 1fr;. Легко!

Вот хороший пример использования нескольких единиц с Alligator.io:

.container {

/* ... */

grid-template-columns: 1fr 1fr 40px 2fr;

grid-template-rows: 100px 200px 100px;

/* ... */

}

Рэйчел Эндрю делится видео о единице fr:

Анна Монус предлагает замечательную статью об этой единице:

«Вы можете использовать единицу fr также вместе с другими единицами длины CSS. В примере ниже я использовала для моего грида соотношение 60% 1fr 2fr».

Да здравствует единица fr!

|

Метки: author gprokofyeva разработка веб-сайтов css fr unit верстка единица fr перевод |

Как выигрывать в конкурсах репостов Вконтакте? |

|

Метки: author mmvds вконтакте api python vkontakte api конкурсы социальные сети бот |

Пример синтеза асинхронных SI схем в двухходовой элементной базе: C-элемент |

Исходное поведение выглядит так:

Сигналы a, b — входные, c — выходной. Знаки событий не обозначены, поскольку для синтеза это лишняя информация и для оптимизации их лучше расставить в конце. Цель синтеза состоит в добавлении дополнительных сигналов таким образом, чтобы каждый невходной сигнал f можно было бы вписать в следующие шаблоны:

Вообще таких шаблонов несколько больше, но в данном случае достаточно только этих.

Посмотрим на исходное поведение и определим имеющиеся проблемы. Во-первых, это наличие двух синхронизаций параллельных ветвей. Во-вторых, наличие входных сигналов. Двух подряд переключений входных сигналов в исходном поведении нет, поэтому входные сигналы не являются проблемой. Но на стадии декомпозиции проблемы, связанные с входными сигналами, еще возможно проявятся.

В итоге, нам нужно обеспечить две синхронизации. Один сигнал может обеспечить только одну синхронизацию (сигнал f во втором шаблоне). Сигнал c использовать для синхронизации нельзя, он не вписывается в шаблон. Значит, для синхронизации необходимо минимум 2 дополнительных сигнала. И в данном случае двух сигналов достаточно:

Сигналы f, g вписываются в шаблон, т.е. уже имеют двухвходовую реализацию. Их объявляем псевдовходными. Сигналы a, b теперь являются причинами только псевдовходных событий. Поэтому из дальнейшего рассмотрения их можно удалить. В итоге получаем поведение:

Сигналы f, g — псевдовходные.

Нарушений CSC нет. Поэтому, казалось бы, можно приступить к декомпозиции. Но, так как сигнал c требует представления в виде триггера (для декомпозиции), и в то же время сигнал c является причиной только псевдовходных событий, то переключение дуального сигнала пришлось бы ставить в параллель с последующей синхронизацией. А это слишком сложное решение. В данном случае проще принудительно вписать сигнал c в шаблон, добавив 1 или 2 дополнительных сигнала. Такое добавление, если не вставлять два переключения одного сигнала подряд, не влечет нарушений CSC, и не препятствует декомпозиции как старых, так и новых сигналов.

В нашем случае придется добавить 2 сигнала h и i, причем единственно возможным способом:

Сигналы f, g — псевдовходные.

Теперь можно перейти к декомпозиции. Представления в виде триггера требует только сигнал i, поэтому добавим дуальный сигнал j:

В итоге все сигналы c, h, i, j — вписываются в шаблон, и собственно декомпозицию делать не нужно.

Теперь восстановим сигналы a и b, ранее удаленные из рассмотрения. Таким образом получим скорректированное исходное поведение, в котором все невходные сигналы вписываются в шаблон.

Осталось только расставить знаки, так чтобы минимизировать количество дополнительных инверторов.

А теперь введем инверторы k и n для устранения возникших рассогласований на входах элементов g и i.

В итоге коррекция не исказила исходного поведения. Логические функции выглядят так:

Схема C-элемента:

|

Метки: author ajrec fpga асинхронные схемы |

Современные конвергентные технологии на рынке в РФ — попробуем сравнить? «Ипортозамещение», Ceph + OpenStack, Nutanix |

Происходят (успешные или не очень — отдельный вопрос) попытки импортозамещения в IT, появилось множество продуктов «made in Russia», особые списки и прочее.

Мы не хотим и не будем говорить о политике, но поговорим о технологиях и ценообразовании.

Сегодня бы хотелось поговорить об одной из наиболее «нагретых» в мире и РФ тематик (и выгодной для производителей) — платформы для хранения и обработки данных — иными словами СХД, виртуализация, облака и прочее.

Для рассмотрения были выбраны три варианта — массово рекламируемые в РФ импортозаместительные продукты и Nutanix, как лидер (или один из лидеров) мирового рынка HCI.

Подавляющее большинство «стеков сделанных в РФ» укладываются в «Openstack + Ceph».

Перефразируя, мы говорим о современном подходе к построению IT инфрастуктур по принципу как делает Amazon, Google, Facebook и другие, но с локальными особенностям.

Как небольшое отступление, еще в 2014 году Forbes сделал прогноз о том что в 2017 большинство крупнейших / ключевых компаний будут использовать webscale решения, и они оказались правы.

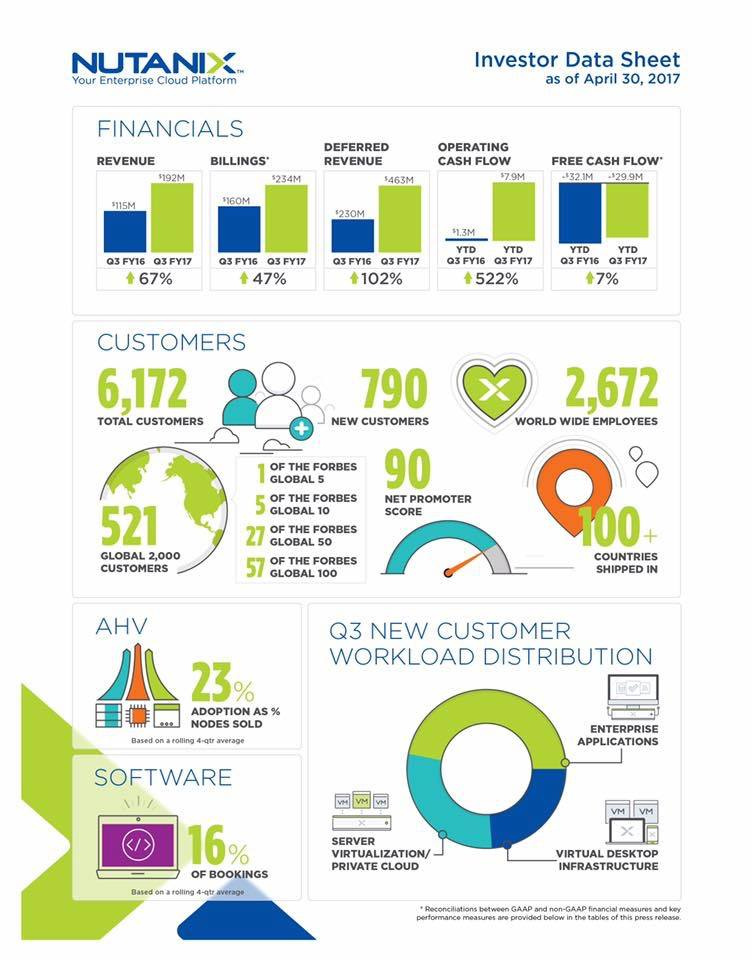

Более половины крупнейших мировых компаний (из Global 100) уже используют WebScale (инфографика — ниже).

Gartner Says By 2017 Web-Scale IT Will Be an Architectural Approach Found Operating in 50 Percent of Global Enterprises

Аналитики в целом сходятся в том что традиционные подходы к построению инфраструктур изживают себя (так называемые «трех-уровневые инфраструктуры» базирующиеся на СХД), причем пере-раздел рынка происходит крайне быстро.

Крайне интересная инфографика и аналитика:

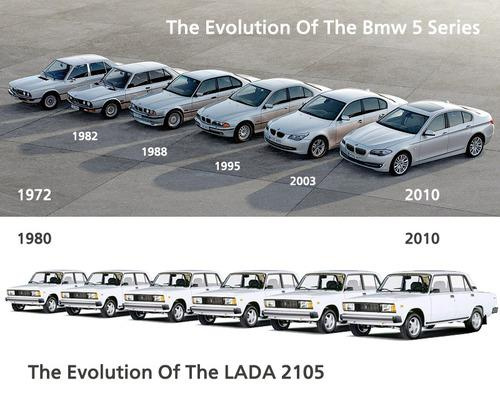

Теперь вы понимаете, почему рынок так сильно нагрет даже в РФ и почему «импортозаместители» ведут себя как в анекдоте «тушите свет, они на свет лезут», при этом (мое личное мнение) реальная ситуация с технологиями очень напоминает вот это:

На самом деле, речь идет о переразделе многомиллиардных (не в рублях) доходов даже в РФ:

обработка и хранения данных сейчас является ключевой проблемой практически любых бизнесов и организаций в мире, а публичные IT закупки российских компаний составляют сотни миллионов долларов.

Безусловно существуют другие конкурентные коммерческие западные вендоры, о них мы можем поговорить отдельно.

Суть статьи — понять что реально могут предложить технологически клиенту «российские продукты», является ли импортозамещение в данном случае реальным или бумажным, насколько это все дорого или дешево.

Многие профессионалы знают, что в подавляющем количестве случаев все эти продукты реально не разрабатывались в России, и либо используют ceph + openstack (по ощущению — >95% «импортозамещений»), либо делают вид что разрабатывают продукт локально, но в реалиях это вполне себе западный программный код.

Один из интересных примеров — как «Лёгким движением руки брюки превращаются в шорты».

Американская компания (бывшая Parallels) Virtuozzo -> "Росплатформа" -> "СКАЛА-Р"

Дабы избежать любых кривотолков — привожу ссылку на выступление топ-менеджера «Росплатформа», где речь фактически идет о «получении преференций на закупки для российских компаний».

Программный код Virtuozzo принадлежит американской компании.

Если говорить о суммах, то речь идет обычно о проектах от сотен тысяч до многих миллионов долларов, но решения применимы и небольшими компаниями — порог входа в «новый прекрасный мир» (для РФ) — где-то 35$k.

IBS ориентирует свою «Скала-Р» как «с экономической точки зрения платформа СКАЛА-Р может быть интересна компаниям с ИТ-бюджетом от $500 тыс.», что конечно мягко говоря несколько удивляет.

…

Кстати, позитивные исключения (из массы «готового американского кода») однозначно есть — например хранилища данных Raidix, которые создали специализированное решение для записи и воспроизведения медиа-потоков, причем весьма успешное, но реально не подходящее ни для серьезных проектов построения «корпоративных облаков» ни для хранения generic данных (коллегам просьба не обижаться — но это реально так, если будет желание можем провести сравнение функционала — объясню каких базовых «фич» у вас нет для того чтобы серьезно говорить про облачные enterprise применения).

…

Сегодня хотелось бы затронуть хотя бы базовые вопросы о технической части решений, но немного поговорим и про ценообразование.

Замечу так-же, что основным аргументов «импортозамещателей» по сути зачастую является наличие волшебной бумажки (сертификаций), но опять-же большинству понятно что все это является по сути профанацией.

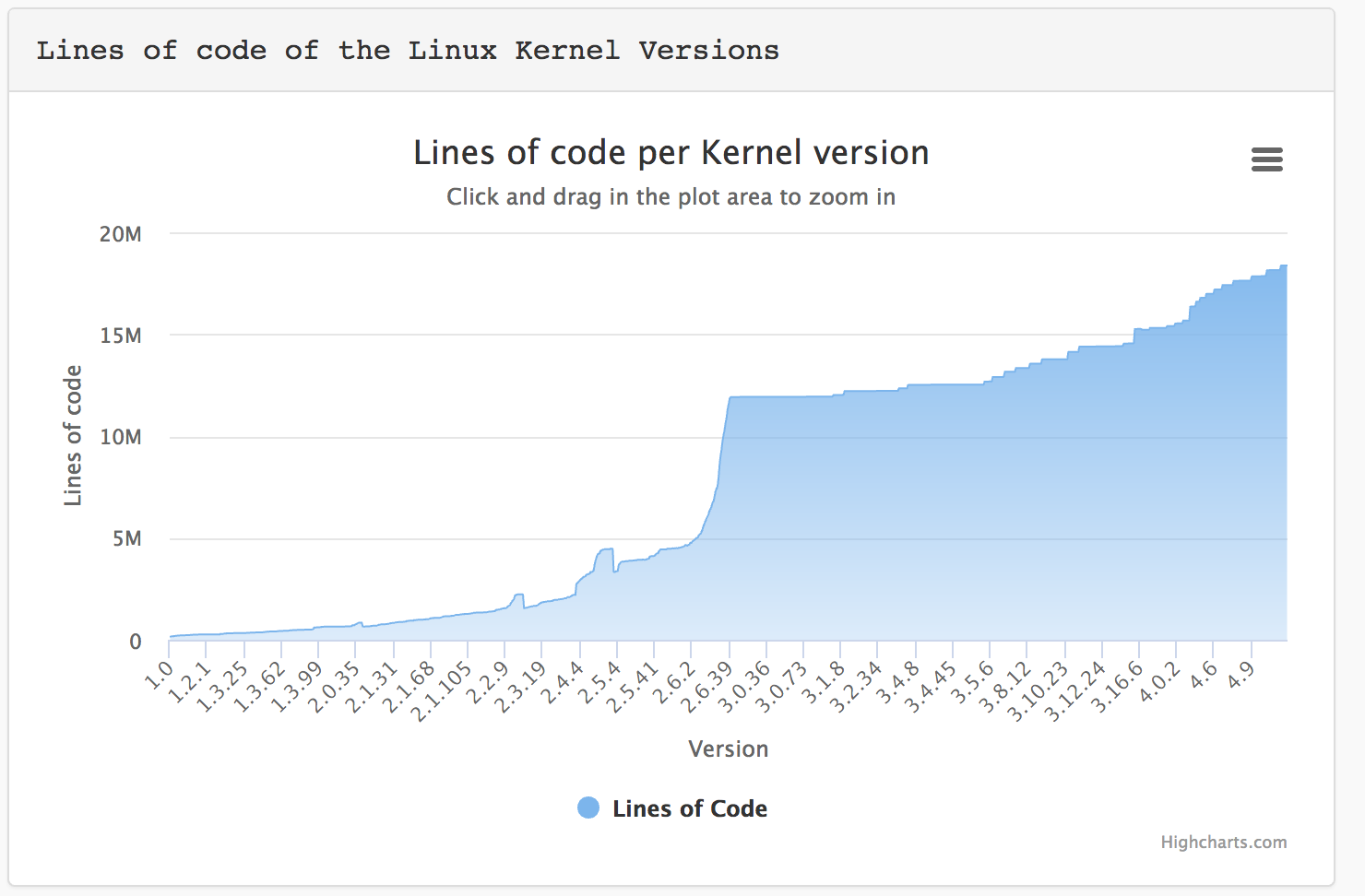

Невозможно проверить (за обозримое время) на предмет ошибок или закладок программный код (миллионы строк) современного ядра Linux и всего типового окружения (на базе которого работают практически все «замещатели»), не говоря о массе дополнительного кода (ceph, openstack, virtuozzo и тд).

Только ядро Linux приблизилось к 20 миллионам строк.

Как показывает жизнь, практически все крупнейшие / скандальные дыры в программном коде Linux и типовых библиотек были обнаружены и исправлены не в РФ (включая heartbleed и прочее) — кому интересно, по сути можно взять и посмотреть когда были выпущены патчи к «русским линукс».

Учитывая что ceph и virtuozzo работают на уровне хоста / ядра ОС, это реально является серьезнейшей проблемой надежности и безопасности.

Итак, поехали. Пока — о базовых вещах.

Ceph + Openstack.

Единый продукт как таковой отсутствует, есть масса разрозненных проектов (компонентов Опенстак) в разном статусе — от достаточно качественной разработки до целиком заброшенных.

Ситуация напоминает «рак+лебедь+щука» — коммерческие провайдеры OS любой ценой стараются привязать клиента к своему решению, безболезненная миграция даже между продуктами одного вендора крайне тяжела, между различными — практически нереальна.

Основной гипервизор (и фактически единственный применимый для использования в случае ceph) — KVM.

В качестве SDS (программного хранения данных) — реальный вариант для использования — только ceph, отдельный opensource проект.

Теоретически можно использовать ESXi и HyperV через iSCSI, но практике ввиду отсутствия поддержки VAAI / ODX это является как максимум лабораторным вариантом.

Как отступление, я искренне не понимаю как можно запускать любые проекты на ceph для серьезного применения — только в 2017 году было открыто 108 «urgent» и 106 «immediate» баг-репортов, многие из которых могут привести к потере данных или крайне серьезным проблема.

Практически — по жесткой «баге» в день, что напоминает хождение по минному полю.

Напомню, что в конце 2016 года ceph.com «лежал» два дня ввиду падения хранилища на базе ceph. Весьма иронично.

Рассказы про то как «мощные команды русских программистов» (обычно речь идет реально про максимум 3-10 человек) исправили все ошибки ceph и создали русский продукт — оставим на совести продавцов таких решений, но у грамотного IT специалиста должны возникнуть вопросы — почему сотни / тысячи разработчиков основного ceph «не смогли», но у микро-команд из РФ все получилось.

Технологически, в архитектуру заложена масса узких мест — выделенные сервера метаданных, крайне высокие требования к RAM и т.д.

Cудьба Openstack как проекта в целом тоже вызывает много вопросов.

Для начала — пара цитат из блога Мирантис (при том что в 2016 году они например внедряли Опенстак в крупнейшем банке РФ, уже прекрасно осознавая что OS реально «не жилец»):

"Infrastructure Software is Dead"

«Now I’d love to tell you that it’s all because Mirantis OpenStack software is so much better than everybody else’s OpenStack software, but I’d be lying. Everybody’s OpenStack software is equally bad. It’s also as bad as all the other infrastructure software out there – software-defined networking, software-defined storage, cloud management platforms, platforms-as-service, container orchestrators, you name it. It’s all full of bugs, hard to upgrade and a nightmare to operate. It’s all bad.»

На сегодняшний день, практически все ведущие «драйверы» отказались от развития — «Мирантис» уволил массу сотрудников из OpenStack подразделения и открыто признает что надо уходить на микросервисы, HPE продали полностью подразделение, Rackspace как одна из икон опенстак-движения сделал делистинг с биржи — остался пожалуй только RedHat.

Далее поговорим о «бесплатности» таких решений.

Цена на поддержку коммерческого openstack в РФ — в среднем 4-5 тысяч $ (тех самых американских долларов) в год за каждый сервер.

Это совпадает с тем, что нам называли в РФ наши клиенты, когда к ним приходил тот-же «Мирантис», поэтому можем взять как базу для рассчетов.

Так-же всегда есть вариант нанять инженеров в свою команду, но для обеспечения нормального функционирования проекта обычно идет речь о нескольких десятках человек минимум — которым надо платить зарплаты. Дополнительная проблема — специалистов найти практически невозможно, даже те кто был (возьмем тот-же Мирантис) уже многие не в РФ (ввиду закрытия московского офиса).

Кстати, коммерческая поддержка openstack не включает в себя поддержку ceph, за нее надо платить отдельно.

Сертификация решений — разброд и шатание, часть локализованных вариантов имеет сертификацию.

Стартовый ПАК — от 45 тысячи долларов США — минимум 6 серверов (3 под ceph, 3 под KVM и OS). Конфигурация реально лабораторная, для промышленного использования требуется разносить сервисы ceph.

Каждый сервер около 5$k (30$k за сервера), плюс поддержка OpenStack (около 5$k за сервер в год).

Virtuozzo / Росплатформа / СКАЛА-Р.

Parallels -> Virtuozzo — по сути, широко известное, уважаемое и достаточно распространенное решение в узких кругах сервис-провайдеров, заточенное под конкретные задачи (обеспечение работы ISP и недорогих массовых хостингов).

В качестве стека виртуализации ранее использовали свой гипервизор, но в 7-й версии приняли решение переходить на KVM, который при этом "работает на 40% быстрее чем обычный KVM" (сразу вспомнил рекламу про «обычный стиральный порошок :) „)

Частью решения является virtuozzo storage, он-же “р-хранилище» — фактически распределенная СХД с массой ограничений (об этом ниже) и минимумом функционала, заточенная конкретно под нужды сервис-провайдинга, о чем упоминается в том числе в документации (на этом фоне крайне интересно позиционирование решения в РФ как универсального).

Готовый ПАК (программно-аппаратный комплекс) из 4-х простых серверов стартует минимально от 7.8 миллионов рублей (~130 тысяч долларов США — за импортозамещение надо платить)

«Cкала-Р» и «Росплатформа» — не совсем ясно, с официального сайта — «Безопасность продукта обеспечивается комплексом средств ИБ и готовностью к сертификации во ФСТЭК.»

Nutanix

Создатели рынка HCI / WebScale, лидеры по продажам, масса реализованных проектов практически в любых индустриях.

Как уже писал выше, более половины крупнейших мировых компаний (из Global 100) уже используют Nutanix.

Сертификация в РФ возможна, существуют процедуры, как минимум для одного из крупнейших проектов в РФ был получен ФСТЭК на «периметр».

Получены практически все ключевые сертификации безопасности в мире.

Готовый ПАК в РФ стартует от 35 тысяч долларов США, минимум 3 сервера.

Фактически, вся основная инфографика приложена:

…

Основной технический функционал был собран в сравнительную таблицу, которую в том числе я давал на рассмотрение в «Росплатформа» и IBS.

Комментарии они делать отказались, хотя поначалу проявили интерес.

Таблицу по OpenStack + ceph сверял с представителями OpenStack и ceph коммьюнити в РФ.

В таблице могут быть неточности или ошибки, пишите в комментариях — обязательно или поправим или объясним.

| СКАЛА-Р / Росплатформа / Virtuozzo |

Nutanix | CEPH + OpenStack | |

|---|---|---|---|

| Программная архитектура В случае работы на уровне хоста / ядра ОС, потенциальные проблемы безопасности и отказоустойчивости. |

Ядро / хост | Изолированный виртуальный контроллер | Ядро / хост |

| “Заточенность” решения | Сервис провайдеры | Энтерпрайз (корпорации), правительственные службы, военные, медицина, промышленность, ресурсодобывающие компании, финансовые структуры. |

Сервис провайдеры |

| HCI (гиперконвергентное) решение. Дата сервисы и виртуализация работают на серверах одновременно. |

да | да | нет |

| Отсутствие узких мест / точек отказа (централизованные сервисы, например cервера метаданных или сервера управления) |

нет | да | нет |

| STIG политики (Security Technical Implementation Guide) | Отсутствуют, рекомендация производителя — ручной поиск rootkit и обнаружение взломов | да | Отсутствуют, есть масса разрозненных рекомендаций и методик |

| Расположение компании, разрабатывавшей основную часть ПО | США (Parallels -> Virtuozzo -> Росплатформы->”СКАЛА-Р”) |

США | США (основная разработка), производится множеством компаний. Публично доступны полные исходные коды |

| Встроенный полноценный мониторинг (все аппаратные и программные компоненты) и самодиагностика | Частично, Скала-Р применяет дополнительные средства мониторинга |

да | Частично |

| Интеллектуальный автоматический Data Tiering — перемещение блоков данных между холодным и горячими уровнями в случае изменения частоты запросов к этим данным (“нагрев” или “охлаждение”) | нет | да | нет |

| Встроенный портал самообслуживания | нет | да | да |

| Локализация данных VM (data locality) — активные данные VM находятся на том-же сервере где работает виртуальная машина. Кардинальное ускорение операций чтения и снижение нагрузки на сеть в разы. |

нет | да | нет |

| Репликация на уровне VM | нет | да | нет |

| Восстановление целостности данных | Ручной запуск в случае потери крупного домена | Автоматический старт | Автоматический старт |

| Дедупликация данных | нет | да | нет |

| Компрессия данных | нет | да | нет |

| Erasure Code (помехоустойчивое кодирование) | нет | да | да |

| Поддержка All Flash | нет | да | да |

| Микс All Flash и Hybrid в едином кластере | нет | да | да |

| Обработка отказов SSD дисков с метаданными | Временная потеря части узлов с данными и долгое восстановление | Автоматическая отработка, не влияет на производительность кластера, все узлы с данными продолжают работу | Автоматическая отработка, может влиять на производительность кластера |

| Поддержка VAAI и ODX (протоколы «разгрузки» операций ввода-вывода на систему хранения данных) | нет | да | нет |

| Поддержка Application Consistent Snapshots (провайдер VSS для Windows Server и имплементация для Linux) | нет | да | нет |

| Неограниченное количество снапшотов VM, без влияния на производительность и возможностью манипуляций (в т.ч. удаления) снапшотов на любом уровне | нет | да | нет |

| Теневые клоны (shadow disk) — создание локальной копии дисков VM для кардинальной акселерации загрузки и работы | нет | да | нет |

| Встроенный бэкап на Amazon / Azure | нет | да | нет |

| Наличие Best Practice для ключевых типовых приложений (Oracle RAC, MSSQL, Postgres, SAP NetWeaver, MongoDB, Microsoft Exchange, Cisco Unified Communications и другие) | нет | да | нет |

| Распределенный отказоустойчивый cтек управления (management plane) без использования централизованных баз данных | нет | да | нет |

| Не требуются выделенные сервера управления | нет | да | нет |

| Автоматические апгрейды аппаратных прошивок (биос, прошивки дисков и флеш, контроллеры и тд) | нет | да | нет |

| Прозрачное обновление без перезапуска клиентских сервисов при смене основной версии ПО | нет | да | да |

| Поддержка гипервизоров | KVM (несертифицированные патчи), Virtuozzo (устарел, в новой версии перешли на KVM) | AHV (KVM совместим, сертифицирован Microsoft, SAP и другими), XenServer, vSphere, HyperV | KVM. Возможно использование vSphere и HyperV с подключением через iSCSI, не рекомендуется для продуктива ввиду отсуствия поддержки VAAI / ODX Не является HCI решением. |

| Поддержка основных стеков виртуализации рабочих мест (VDI) – Citrix, VMware | нет | Citrix, VMware, Workspot и другие | нет |

| Возможность запуска Microsoft Windows Server с полной поддержкой от Microsoft (SVVP — Server Virtualization Validation Program) | Нет, SVVP сертификация присутствует для старой версии американского продукта с другим гипервизором. Виртуализация Windows Server — на свой страх и риск |

Полная SVVP сертификация | Есть для RedHat OpenStack и Canonical (Ubuntu) OpenStack, отсутствует для большинства других вариантов. |

| Контейнерная виртуализация | Virtuozzo | Docker | Docker, LXD |

| Встроенные бэкапы (без применения стороннего ПО) с пофайловым восстановлением и самообслуживанием | нет | да | нет |

| Метро кластер (распределённый кластер с синхронным реплицированием) | нет | да | нет |

| Встроенная поддержка аварийного мульти-цод восстановления (many to many DR) | нет | да | <нет |

| Поддержка кросс-гипервизорного DR | нет | да | нет |

| Автоматическая конвертация гипервизора и всех VM на кластере (например, ESXi->AHV/KVM) | нет | да | нет |

| Встроенный SDN стек с интеграцией в аппаратное сетевое обеспечение | нет | да | нет |

| Поддержка Affinity / Anti-Affinity, для оптимизации лицензирования ПО. При отсутствии поддержки необоснованные лицензионные затраты могут составлять миллионы долларов |

нет | да | нет |

| Поддержка RESTful API (стандарт индустрии) | нет | да | нет |

| Бесплатный апгрейд ПО на новые версии (минорные и глобальные обновления версий) при наличии действующей базовой техподдержки |

Скала-Р — платно Росплатформа — бесплатно Virtuozzo — платно |

да | нет |

| Ценообразование (для РФ) на готовые коммерческие решения (ПАК — программно аппаратный комплекс) | Стартовая цена от 136000$ Кластер минимум из 4-х узлов |

Стартовая цена от 35000$ Кластер минимум из 3-х узлов |

Стартовая цена от 45000$ Необходимый минимум: 3 сервера ceph, 3 сервера виртуализации, ~5$k в год за каждый сервер виртуализации (поддержка OpenStack). Поддержка ceph не учтена. |

|

Метки: author nutanix хранение данных системное администрирование виртуализация it- инфраструктура devops nutanix openstack росплатформа скала-р |

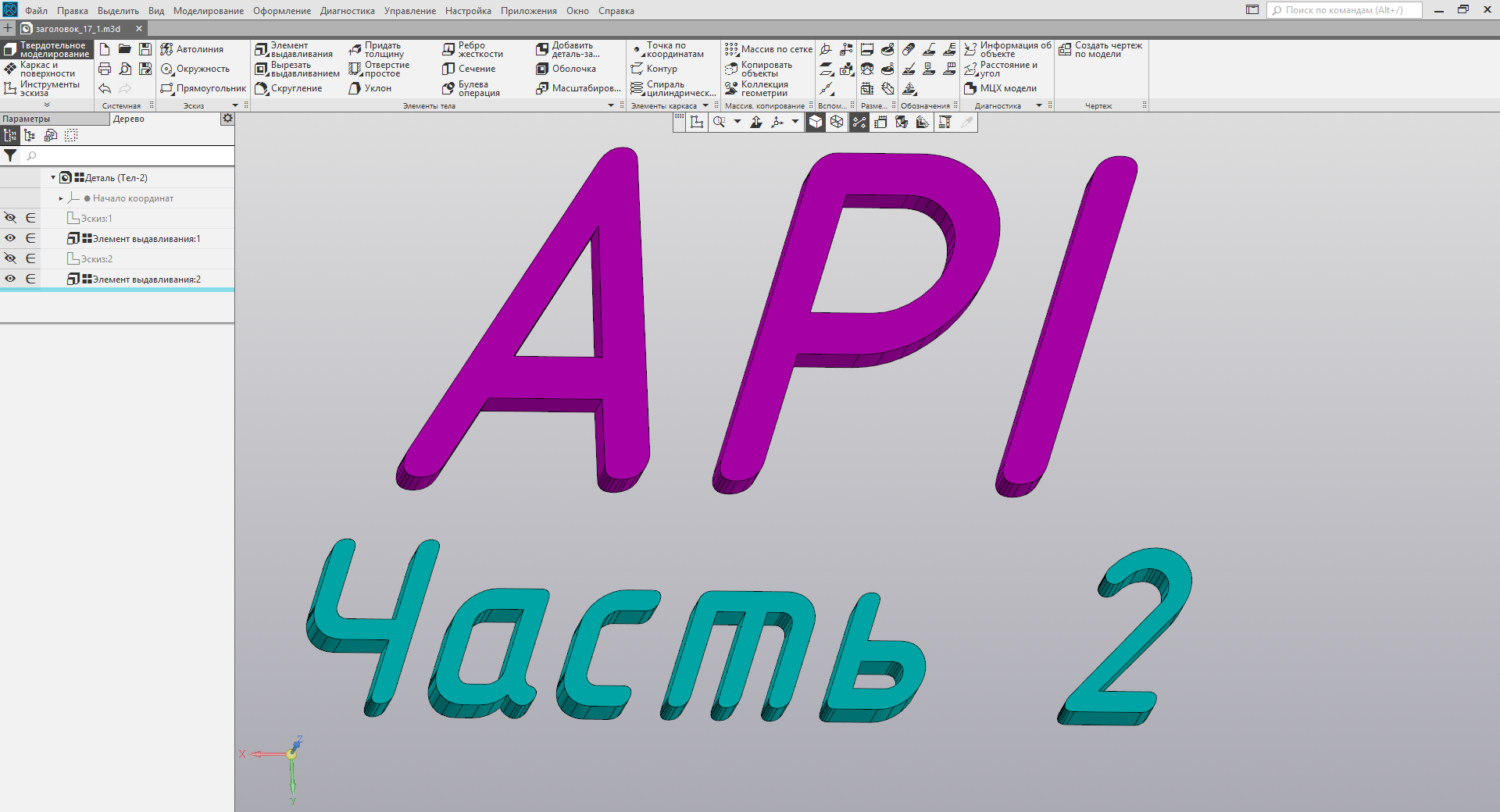

Работа с API КОМПАС-3D -> Урок 2 -> Оформление чертежа |

И снова про API САПР КОМПАС. Новая статья Сергея Норсеева, инженера-программиста АО «ВНИИ «Сигнал», автора книги «Разработка приложений под КОМПАС в Delphi». Первую статью можно прочесть здесь.

Для оформления чертежа используется несколько интерфейсов, среди них:

- ksSheetPar – задает основные параметры оформления, такие как: используемая библиотека оформлений и конкретное оформление из этой библиотеки;

- ksStandartSheet – задает параметры стандартного листа. Он определяет размер листа, ориентацию основной надписи и кратность;

- ksSheetSize – задает параметры нестандартного листа (его размеры).

В данной статье мы рассмотрим вопрос создания чертежей как на стандартных, так и на нестандартных листах.

Основные параметры оформления

Указатель на интерфейс ksSheetPar возвращается методом GetLayoutParam() интерфейса ksDocumentParam, описывающего параметры документа.

Интерфейса ksSheetPar имеет два свойства:

- layoutName – имя библиотеки оформлений. Обычно, это библиотека «graphic.lyt», хранящаяся в подкаталоге «Sys» каталога КОМПАС;

- shtType – тип штампа (основной надписи) из указанной библиотеки оформления.

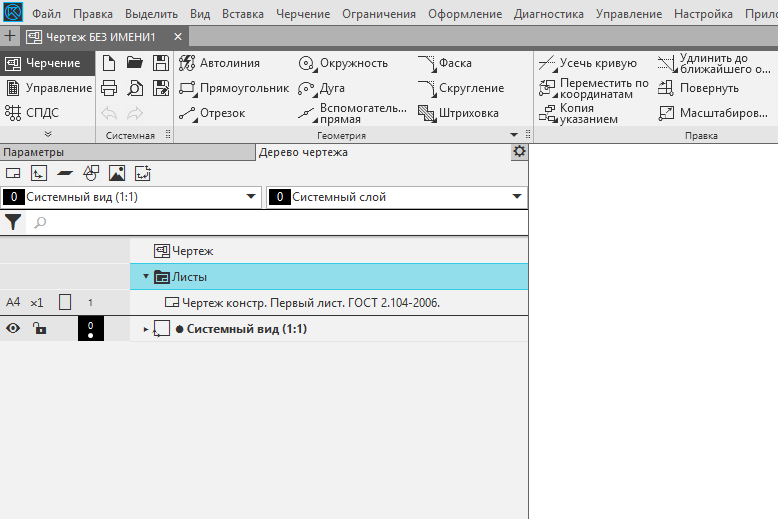

Для того чтобы понять назначение этих свойств, откройте (или создайте новый) чертеж в КОМПАС. Раскройте список «Листы» в дереве чертежа. Откроется строка со свойствами листа документа.

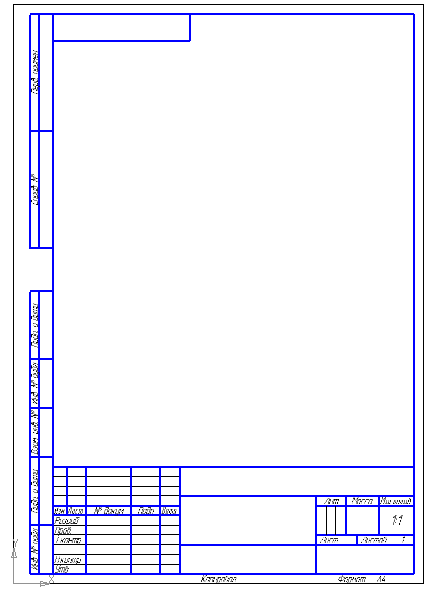

Дерево документа (Картинка кликабельна)

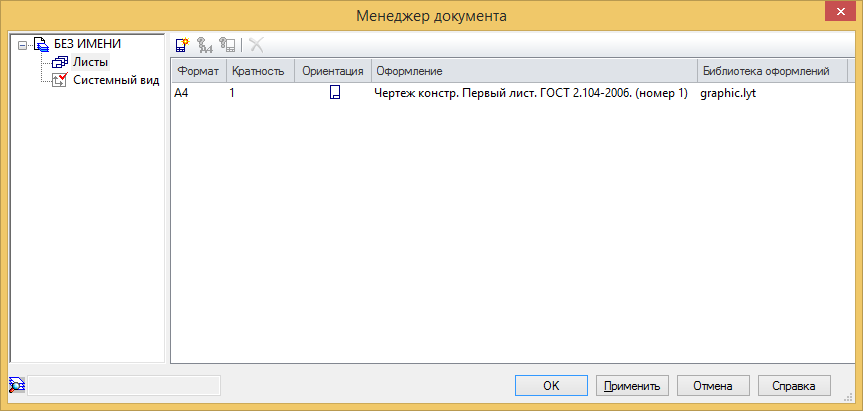

Менеджер документа

Строка в колонке «Библиотека оформлений» – это наименование библиотеки, указываемой в поле «layoutName». Свойство shtType задает значение колонки «Оформление». Чтобы увидеть допустимые значения этого свойства для текущей библиотеки оформлений, дважды кликните левой кнопкой мыши по строке в окне менеджера документа. Перед вами появится окно.

Свойство shtType задает значение колонки с ГОСТом под списком «Листы». Чтобы увидеть допустимые значения этого свойства для текущей библиотеки оформлений, дважды кликните левой кнопкой мыши по строке в дереве документа. Перед вами появится окно.

Окно «Оформление»

Строка в колонке «Библиотека» – это наименование библиотеки, указываемой в поле «layoutName».

Нажмите на кнопку «…» справа от поля «Название». Перед вами появится окно.

Диалог выбора оформления

Свойство shtType содержит значение из колонки «Номер» и определяет соответствующее оформление. Например, для документа «Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006» (выделено на рисунке выше) значение свойства shtType должно быть равно 1, а для документа «Титульный лист. ГОСТ 2.104-2006.» – 42 и т. д.

Методов у интерфейса ksSheetPar всего два:

- Init() – сбрасывает значения свойств к значениям по умолчанию;

- GetSheetParam() – возвращает указатель на интерфейс ksStandartSheet (для листа стандартных размеров) или ksSheetSize (для листа нестандартных размеров).

Тип размеров листа (стандартные или нет) устанавливается в свойствах интерфейса ksDocumentParam при создании чертежа. В начале рассмотрим работу с листами стандартных размеров.

Стандартные листы

Параметры стандартного листа описываются интерфейсом ksStandartSheet, имеющим три свойства:

- direct – расположение основной надписи (FALSE – вдоль короткой стороны листа, TRUE – вдоль длинной стороны);

- format – формат листа (0 – А0, 1 – А1, 2 – А2, 3 – А3, 4 – А4, 5 –А5);

- multiply – кратность формата листа.

Ниже приводится исходный текст программы, создающей пустой чертеж формата А4 с рамкой и незаполненной основной надписью.

KompasObjectPtr kompas;

//Запускаем КОМПАС

kompas.CreateInstance(L"KOMPAS.Application.5");

//Подготавливаем параметры документа

DocumentParamPtr DocumentParam;

DocumentParam=(DocumentParamPtr)kompas->GetParamStruct(ko_DocumentParam);

DocumentParam->Init();

DocumentParam->type= lt_DocSheetStandart;//Чертеж на стандартном листе

SheetParPtr SheetPar;

SheetPar = (SheetParPtr)DocumentParam->GetLayoutParam();

SheetPar->layoutName[0] = L'0';

SheetPar->shtType = 1; //Тип документа

//Подготавливаем параметры листа

StandartSheetPtr StandartSheet;

StandartSheet = (StandartSheetPtr)SheetPar->GetSheetParam();

StandartSheet->direct = false; //надпись вдоль короткой стороны

StandartSheet->format = 4; //А4

StandartSheet->multiply = 1; //кратность

//Создаем чертеж

Document2DPtr Document2D;

Document2D = (Document2DPtr)kompas->Document2D();

Document2D->ksCreateDocument(DocumentParam);

//Делаем КОМПАС видимым

kompas->Visible = true;

kompas.Unbind();

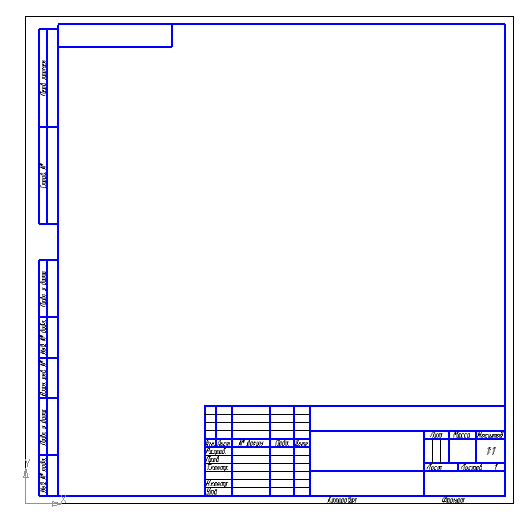

Обращаю ваше внимание на то, что в свойстве layoutName интерфейса ksSheetPar указывается пустая строка. Если в этом свойстве указать полный путь к библиотеке graphic.lyt, то программа работает неправильно. Ниже приводится внешний вид созданного чертежа.

Рамка чертежа конструкторского со стандартными размерами. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006

Нестандартные листы

Параметры нестандартного листа описываются интерфейсом ksSheetSize со следующимия свойствами:

- height – высота листа в миллиметрах;

- width – ширина листа в миллиметрах.

Ниже приводится исходный текст программы, создающей пустой чертеж с размером листа 300х300 миллиметров и незаполненной основной надписью.

KompasObjectPtr kompas;

//Запускаем КОМПАС

kompas.CreateInstance(L"KOMPAS.Application.5");

//Подготавливаем параметры документа

DocumentParamPtr DocumentParam;

DocumentParam=(DocumentParamPtr)kompas->GetParamStruct(ko_DocumentParam);

DocumentParam->Init();

DocumentParam->type = lt_DocSheetUser; //Чертеж на нестандартном листе

SheetParPtr SheetPar;

SheetPar = (SheetParPtr)DocumentParam->GetLayoutParam();

SheetPar->layoutName[0] = L'0';

SheetPar->shtType = 1; //Тип документа

//Подготавливаем параметры листа

SheetSizePtr SheetSize;

SheetSize = (SheetSizePtr)SheetPar->GetSheetParam();

SheetSize->Init();

SheetSize->width = 300;

SheetSize->height = 300;

//Создаем чертеж

Document2DPtr Document2D;

Document2D = (Document2DPtr)kompas->Document2D();

Document2D->ksCreateDocument(DocumentParam);

//Делаем КОМПАС видимым

kompas->Visible = true;

kompas.Unbind();Обращаю ваше внимание на то, что для создания чертежа на листе нестандартного размера нужно в свойстве type интерфейса ksDocumentParam указать значение lt_DocSheetUser. После этого метод GetSheetParam() интерфейса ksSheetPar вернет указатель на интерфейс ksSheetSize.

На рисунке ниже показан результат работы этой программы.

Рамка чертежа конструкторского для листа с размерами 300 на 300 мм

При работе с листами нестандартных размеров нужно помнить о том, что многие форматы основных надписей рассчитаны на листы определенных размеров. Когда система КОМПАС пытается приспособить основную надпись к листу, на размеры которого она не рассчитана, то из этого не получается ничего хорошего. Один из таких результатов показан на рисунке ниже.

Рамка чертежа конструкторского для листа с размерами 100 на 100 мм. Части штампа ушли за границы листа

В данном примере создавался лист размером 100х100 миллиметров, и к нему применялась основная надпись типа 1 («Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006»).

Продолжение следует, следите за новостями блога.

Сергей Норсеев, автор книги «Разработка приложений под КОМПАС в Delphi».

Сергей Норсеев, автор книги «Разработка приложений под КОМПАС в Delphi».

|

Метки: author kompas_3d разработка под windows cad/cam c++ api блог компании аскон компас 3d компас компас-3d приложения библиотеки |

Уязвимость Stack Clash позволяет получить root-привилегии в Linux и других ОС |

Изображение:finnsland, CC BY-SA 2.0

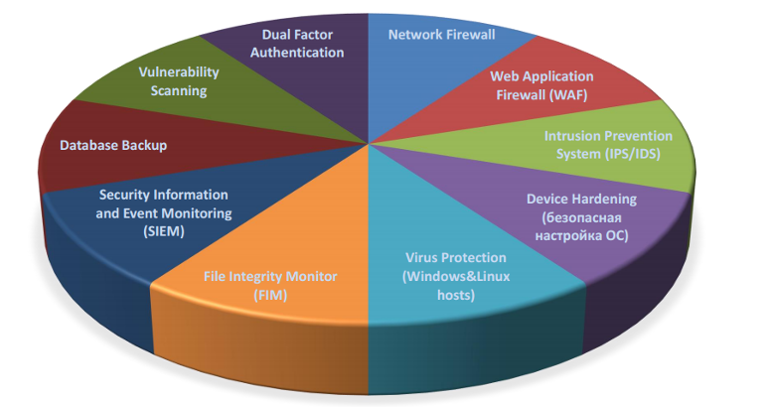

В механизме управления памятью операционных систем Linux, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD и Solaris обнаружена серьезная уязвимость, позволяющая осуществлять повышение привилегий до уровня суперпользователя и выполнять произвольный код. Проблема безопасности получила название Stack Clash.

В чем проблема

Проблему обнаружили исследователи информационной безопасности из компании Qualys. Уязвимость была впервые обнаружена в 2005 году, тогда же появилось исправление. Однако в 2010 году исследователи выяснили, что выпущенные патчи не полностью блокируют возможность эксплуатации. Разработчики Linux вновь выпустили патч, однако оказалось, что защиту можно обойти.

Суть уязвимости заключается в том, что при смежном размещении стека и кучи не исключены ситуации, когда содержимое переполненной кучи может оказаться в области стека, или стек, наоборот, может переписать область кучи, если куча растет в сторону увеличения, а стек — в сторону уменьшения. Для предотвращения подобных ситуаций в Linux и других операционных системах используется защитная техника stack guard-page.

В ходе исследования эксперты выявили множественные уязвимости в реализации «сторожевой страницы» (guard-page) и выделили три возможных типа атак:

- Пересечение стека с другой областью памяти: выделение памяти производится до тех пор, пока стек не достигнет другой области памяти или память не достигнет стека;

- «Прыжок» через сторожевую страницу: в этом случае указатель стека перемещается из стека в другую область памяти не затрагивая страницу защиты памяти;

- Разбиение стека или другой области памяти: производится перезапись стека содержимым другой области памяти либо другой области памяти содержимым стека.

Исследователи подготовили набор PoC-эксплоитов для различных операционных систем. Для использования описанной проблемы безопасности необходим локальный доступ к компьютеру, однако специалисты не исключают наличия возможности удаленной эксплуатации, например, посредством HTTP-запросов или JavaScript.

Как защититься

Как сказано в отчете исследователей, они заранее оповестили разработчиков уязвимых операционных систем о найденных проблемах. В настоящий момент разрабатываются патчи, закрывающие уязвимость. Компания Red Hat уже опубликовала бюллетень безопасности — однако описанные в нем способы защиты могут негативно сказываться на производительности системы. Эту проблему разработчики обещают устранить позднее.

По словам исследователей, они проверяли наличие проблемы в операционных системах FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, а также популярных Linux-дистрибутивов Red Hat, SuSE, Debian и Ubuntu. Пользователям рекомендуется проверить наличие обновлений для своего дистрибутива. На данный момент неясно, подвержена ли уязвимости мобильная ОС Android.

В качестве временной меры до выхода патча для конкретной ОС ее пользователи могут изменить настройки опций RLIMIT_STACK и RLIMIT_AS для локальных учетных записей и удаленных сервисов, понизив значения по-умолчанию. Однако этот способ не позволит полностью обезопасить себя — выбор слишком низких значений не позволит работать многим доверенным приложениям, а выбор средней величины позволить осуществить ряд атак (например, Stack Clash атаку на Sudo).

|

Метки: author ptsecurity информационная безопасность блог компании positive technologies stack clash linux unix уязвимости |

Лекции Технотрека. Администрирование Linux |

Представляем вашему вниманию очередную порцию лекций Технотрека. В рамках курса будут рассмотрены основы системного администрирования интернет-сервисов, обеспечения их отказоустойчивости, производительности и безопасности, а также особенности устройства ОС Linux, наиболее широко применяемой в подобных проектах. В качестве примера будут использоваться дистрибутивы семейства RHEL 7 (CentOS 7), веб-сервер nginx, СУБД MySQL, системы резервного копирования bacula, системы мониторинга Zabbix, системы виртуализации oVirt, балансировщика нагрузки на базе ipvs+keepalived. Курс ведёт Сергей Клочков, системный администратор в компании Variti.

Список лекций:

- Основы.

- Пользовательское окружение Linux.

- Linux и сеть (основы).

- Управление пользовательским окружением.

- Веб-сервисы.

- Хранение данных.

- Сервисы инфраструктуры.

- Резервное копирование.

- Резервное копирование (часть 2).

- Инфраструктура электронной почты.

- Распределение ресурсов системы.

Лекция 1. Основы

В начале лекции вы узнаете об истории появления и развития Linux. Затем проводится экскурс по экосистеме Linux, рассказывается о некоторых различиях между дистрибутивами. Далее обсуждается иерархия файловой системы, рассматривается основной рабочий инструмент в этой ОС — командная строка. Подробно рассказывается о Bash-скриптах, о двух основных сущностях в системе — пользователях и группах. Затем обсуждаются регулирование прав доступа к файлам и директориям, рассматриваются привилегии пользователей и в завершение лекции затрагивается тема удалённого доступа.

Лекция 2. Пользовательское окружение Linux

Сначала подробно рассказывается об этапах загрузки системы и ОС, обсуждается ядро Linux. Объясняется, что собой представляет «процесс», как он использует оперативную память. Вы узнаете, что такое дескрипторы и для чего они нужны, как процессор потребляет ресурсы. Затем рассматриваются системные вызовы, сигналы, лимиты процессов, переменные окружения. Обсуждается вопрос размножения процессов и подробно анализируется работа процесса. В завершение вы узнаете о подсистеме perf и логах.

Лекция 3. Linux и сеть (основы)

Вы узнаете, что такое сетевой стек и модель OSI. Вспомните, что такое Ethernet и как с ним работает Linux. Дальше будут освежены ваши знания об использовании IPv4, особенностях IPv4-пакетов и сетей. Затем рассматривается ICMP, мультикаст в IPv4. Далее переходим к IPv6, обсуждаются заголовки IPv6-пакетов, UDP, TCP-соединения. Затрагивается тема TCP congestion control. Потом рассказывается о NAT, протоколах уровня приложения, DNS, NTP, HTTP и URL. Разбираются коды HTTP-ответа (успешные ответы и ошибки).

Лекция 4. Управление пользовательским окружением

Вы узнаете о том, что такое менеджер пакетов RPM и как его использовать. Далее рассматривается классический init, системный менеджер systemd. Разбирается пример init-файла. Обсуждаются основные типы Unit’ов, рассказывается про системный логгер и ротацию логов. В заключение вы узнаете об основах конфигурации сетевых интерфейсов.

Лекция 5. Веб-сервисы

Сначала рассматривается типовая архитектура веб-сервиса. Рассказывается о том, что такое фронтенд, что такое сервер приложений. Разбирается вопрос хранения данных веб-приложениями. Подробно разбирается работа и использование протокола HTTP. Обсуждаются виды HTTP-запросов. Затрагивается тема создания шифрованных туннелей с помощью SSL. Затем рассматриваются примеры установки СУБД MySQL с созданием БД и пользователя. Разбирается работа с PHP-FPM, конфигурирование nginx, установка и настройка wiki-движка.

Лекция 6. Хранение данных

Перечисляются основные проблемы хранения данных, рассматриваются достоинства и недостатки разных устройств хранения, их интерфейсы. Затем вы узнаете, как определять состояние жёсткого диска, какова его производительность, что такое RAID, какие бывают RAID-массивы и как их создавать. Сравниваются разные типы RAID, а также программные и аппаратные массивы. Обсуждаются LVM-снепшоты, рассматриваются разные файловые системы. Затрагивается вопрос удалённого хранения данных и использование протокола ISCSI.

Лекция 7. Сервисы инфраструктуры

Рассматривается DNS-сервер bind, NTP-сервер. Обсуждается централизованная аутентификация на основе LDAP. Разбирается DHCP, задача установки ОС по сети с помощью kickstart, а в завершение рассматривается система управления конфигурацией Salt.

Лекция 8. Резервное копирование

Начало лекции посвящено продолжению рассказа о системе управления конфигурацией Salt. Рассказывается, как её установить, как осуществляется управление конфигурацией Linux, разбирается её пример. Вы узнаете, что такое «зёрна» и зачем они нужны. Далее переходим к теме резервного копирования: какие данные нужно копировать, каковы основные трудности, какие бывают виды резервных копий. Обсуждается задача резервного копирования ОС. Рассказывается об использовании системы резервного копирования bacula.

Лекция 9. Резервное копирование (часть 2)

В начале лекции рассказывается о резервном копировании БД. Обсуждаются различные стратегии резервного копирования — mysqldump, mylvmbackup. Вы узнаете, для чего нужен мониторинг и как его выполнять, какие есть средства мониторинга. Рассматриваются разные виды проверок. Обсуждаются шаблоны проверок. В заключение рассказывается об элементах данных, о выполнении веб-мониторинга.

Лекция 10. Инфраструктура электронной почты

Вы узнаете, что такое электронная почта, познакомитесь с основными понятиями. Затем рассматривается процесс доставки и выдачи почты. Обсуждается использование протоколов SMTP, POP3 и IMAP. Разбирается применение SMTP-сервера postfix, IMAP-сервера Dovecot. Рассказывается о том, как ходят письма по сети и что такое MX-записи. Наконец, обсуждается защита от спама, разбираются SPF-записи, DKIM и Spamassassin.

Лекция 11. Распределение ресурсов системы

Лекция посвящена продвинутым вопросам администрирования Linux. Сначала вы узнаете, как управлять параметрами ядра ОС. Затем рассматриваются модули ядра, как ими управлять. Обсуждается выделение ресурсов приложения. Далее рассказывается о планировщике задач, об алгоритмах шедулинга, о приоритетах процессов. Разбирается шедулер CFS, политики шедулинга. Вы узнаете, что такое NUMA и как с ней работать. Познакомитесь с планировщиками ввода/вывода. Далее рассказывается о контрольных группах, об управляемых ресурсах, об управлении контрольными группами и лимитами ввода/вывода.

Плейлист всех лекций находится по ссылке. Напомним, что актуальные лекции и мастер-классы о программировании от наших IT-специалистов в проектах Технопарк, Техносфера и Технотрек по-прежнему публикуются на канале Технострим.

Другие курсы Технотрека на Хабре:

- Лекции Технотрека. Разработка на Java (весна 2016)

- Лекции Технотрека. Проектирование СУБД (осень 2016)

- Лекции Технотрека. Основы веб-разработки (весна 2016)

Информацию обо всех наших образовательных проектах вы можете найти в недавней статье.

|

Метки: author Olga_ol системное администрирование настройка linux *nix блог компании mail.ru group администрирование linux технотрек |

[Из песочницы] Динамический рендеринг компонентов в Angular 2 |

Вступительное слово

В процессе работы над проектом на Angular 2 с использованием карт возникла следующая задача: требуется срендерить свой ангуляровский компонент в стандартный popup leaflet’а. В данной статье динамический рендеринг компонентов будет рассмотрен в разрезе именно этой задачи, однако аналогичным образом можно использовать эту информацию в собственных кейсах.

Постановка задачи

Начальный проект находится по ссылке. Это angular 2+ приложение, к которому подключена библиотека для работ с картой leaflet.js. В MapService есть методы для создания карты, добавления маркеров на неё и центровки на маркерах. MapComponent – компонент для отображения карты. Для сборки проекта используется webpack 2. Если запустить приложение, то перед нами появится карта с маркером, к которому привязан popup следующего вида:

marker.bindPopup(`

Leaflet PopUp

Some text

Should be deleted from DOM if it was angular component because of ngIf = false

`);

Кликнем на него и увидим следующую картину:

В DOM находится элемент с текстом “Should be deleted from DOM...”, который хотелось бы удалить используя *ngIf, однако в popup просто так нельзя записать код ангуляра, чтобы он тут же заработал. Именно здесь на сцену выходит динамический рендеринг компонентов ангуляра.

Решение задачи

Для начала создадим компонент, который мы хотим динамически рендерить:

@Component({

selector: 'custom-popup',

template: require('./custom-popup.component.html')

})

export class CustomPopUpComponent {

public inputData: any;

private title: string = 'Angular component';

private array: Array = ['this', 'array', 'was viewed', 'by', 'ngFor!'];

}

Его template:

{{title}}

{{inputData}}

{{text}}

Should be deleted from DOM if it was angular component because of ngIf = false

Далее создадим новый сервис dynamic-render.service.ts:

@Injectable()

export class RenderService {

private componentRef: ComponentRef;

constructor(private ngZone: NgZone,

private injector: Injector,

private appRef: ApplicationRef,

private componentFactoryResolver: ComponentFactoryResolver) { }

public attachCustomPopUpsToMap(map: Map) {

this.ngZone.run(() => {

map.on("popupopen",

(e: any) => {

const popup = e.popup;

const compFactory = this.componentFactoryResolver.resolveComponentFactory(popup.options.popupComponentType);

this.componentRef = compFactory.create(this.injector);

this.componentRef.instance.geoObject = popup.options.object;

this.appRef.attachView(this.componentRef.hostView);

let div = document.createElement('div');

div.appendChild(this.componentRef.location.nativeElement);

popup.setContent(div);

});

});

}

}

Так как addListener запускается вне зоны ангуляра, нам нужно самим вручную добавить его туда. Таким образом каждый раз при открытии popup’а вызывается componentFactory, которая создаёт компонент, который мы прокинули в поле options. Далее мы можем с помощью instance этого компонента записать в его поля данные, которые мы так же можем прокинуть в options popup’а. В данном примере мы назначаем полю inputData компонента данные из options.data. Затем создаем div элемент, к которому прикрепляем наш только что созданный компонент и назначаем его в качестве контента popup’у.

Замечание: этот код написан для angular 2.3.0+. Для более ранних версий это решение будет выглядеть следующим образом. Вместо

this.appRef.attachView(this.componentRef.hostView);

нужно будет написать

if (this.appRef['attachView']) {

this.appRef['attachView'](this.componentRef.hostView);

this.componentRef.onDestroy(() => {

this.appRef['detachView'](this.componentRef.hostView);

});

}

else {

this.appRef['registerChangeDetector'](this.componentRef.changeDetectorRef);

this.componentRef.onDestroy(() => {

this.appRef['unregisterChangeDetector'](this.componentRef.changeDetectorRef);

});

}

Запровайдим RenderService в MapModule. Также обязательно нужно добавить в MapModule в declarations и entryComponents наш CustomPopUpComponent. Вызовем renderService и добавим возможность для нашего элемента карты рендерить в popup’ах ангуляровские компоненты, после чего прикрепим к маркеру кастомный компонент:

this.renderService.attachCustomPopUpsToMap(this.mapService.getMap());

let options = {

data: 'you can provide here anything you want',

popupComponentType: CustomPopUpComponent

};

let myPopUp = L.popup(options);

marker.bindPopup(myPopUp);

В поле data прокинем данные для компонента, в popupComponentType – сам компонент. Такую конструкцию можно обернуть в интерфейс для удобства использования, но в рамках данного примера делать этого не будем, статья не об этом. Для корректного отображения немного подправим стили, после чего можно запускать приложение. Кликнув по маркеру, видим, что наш компонент среднерился в popup’е leaflet:

Заключение

Нам удалось значительно расширить функционал стандратных popup’ов leaflet в связке с angular 2+. В качестве бонуса наши компоненты получают анимацию открытия/закрытия, изменение размера при зуме и другие стандартные вещи leaflet.

Исходники проекта, в котором реализовано всё описанное в статье находятся здесь.

|

Метки: author bodryi разработка веб-сайтов angularjs angular 2 angular 4 leaflet typescript |

Рынок приложений для касс: первая конференция CHANGE |

Так в ритейле в ближайшие пять лет произойдут самые большие изменения за последние полвека. Можно много обсуждать своевременность и вопросы “честного отъема денег у бизнеса”, но факт остается фактом – появился новый огромный рынок для разработчиков объемом 2 — 2.5 миллиона живых и платящих компаний, которым требуются современные IT-решения. Это почти сравнимо с самим App Store и Google Pl ay. И все это – малый и средний бизнес России.

Согласно 54-ФЗ теперь каждый предприниматель должен пользоваться кассовыми аппаратами, которые подключаются к интернету. Нас ждет большой технологический переворот, в основе которого лежит замена устаревших форм ведения бизнеса: тетрадок, счетов, калькуляторов – на новые мобильные и Облачные технологии. Как когда-то Облака изменили десктопы, а мобайл Облака, так и сейчас новые технологии готовы радикально поглотить очередную вертикаль.

28 июня компания «Эвотор» проводит открытую конференцию по разработке приложений для собственной платформы, на которой уже работают более 100 000 предприятий, а через полтора года их будет уже более 500 000.

Что будет на конференции:

- Тренды ритейла

- Чего ждут предприниматели от Магазина приложений и разработчиков

- Примеры работающих приложений

- Live сoding

- Обучение для разработчиков

- Ну и, конечно, развлечения

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о Evotor Change можно на сайте.

Новый рынок зарождается на наших глаза. Он платежеспособный, большой, нуждающийся в коде – и вы можете стать одним из его лидеров. Первопроходцы традиционно получают больше – так что приходите, вы нужны новому рынку приложений!

|

Метки: author RoboForm конференции конференция разработка приложений россия |

[Из песочницы] Google Play и 2K установок в сутки без денежных вложений (+ статистика и доходы) |

Всем привет! Решил я поделиться с Вами опытом «бесплатного пиара» в Google Play, а именно способами для достижения 2K установок в день без денежных вложений. Вся статистика прилагается +информация о доходах

Сразу оговорюсь, это мои личные наблюдения и предположения, вся статистика собрана с моих приложений. Я не особо разбирался в тонкостях GP, поэтому могу быть и не прав.

Статистика, указанная в статье, собрана с нового приложения, которое живет с 24 мая 2017

Стоит упомянуть, что немалую роль играет ASO оптимизация, поэтому изначально придумывайте потенциально эффективные названия и описания вашим приложениям.

Бесплатное продвижение в Google Play

Начнем с того, что первые пару недель количество установок приложения обычно составляет 10 — 50 в сутки, и как показывает практика, это нормально. По прошествии 1/2/3 недель такого унылого хода, установки начинают расти. К примеру, в моем первом приложении, после застоя в пару недель, количество установок в день составляло около 500 — 1000.

Для достижения более 2К скачиваний на GP я предпринял действия описанные ниже:

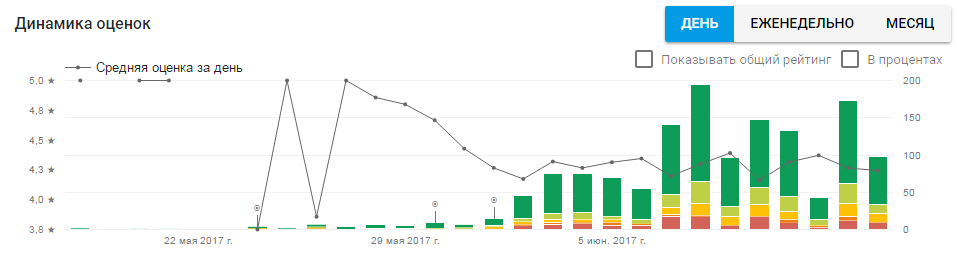

1. Просьба поставить оценку приложению

Где-то вычитал, что оценки в GP не влияют на рост инсталлов приложения, но и черт бы с ним, мы же будет опираться на психологию. С большей вероятностью пользователь установит то приложение, у которого больше всего оценок, и что немаловажно положительных.

Я считаю, что игроку необходимо напомнить поставить оценку, да и еще дать за это какой-нибудь бонус, что послужит еще большим стимулом к хорошей оценке. Важно преподнести бонус не как поощрение за хорошую оценку, а как «извинение» за прерванный игровой процесс. Где-то я слышал, что в GP нельзя призывать игрока ставить хорошую оценку за награду, может я и неправ. Статья о просьбе поставить оценку

Статистика оценок в приложении с напоминанием

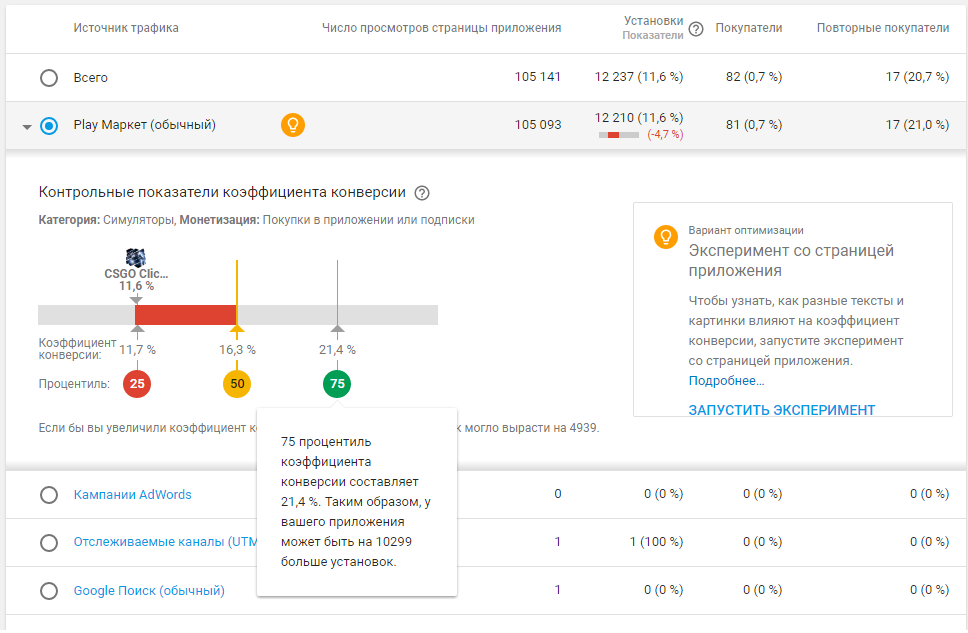

2. В игре должен быть контент для продаж

Вкладка Источники трафика -> Отчеты по источникам трафика

Чем больше конверсия приложения, тем больше скачиваний предоставит гугл. Это логично, т.к. гуглу не выгодно держать не приносящие доход приложения в топе.

Пример: показатели коэффициента конверсии

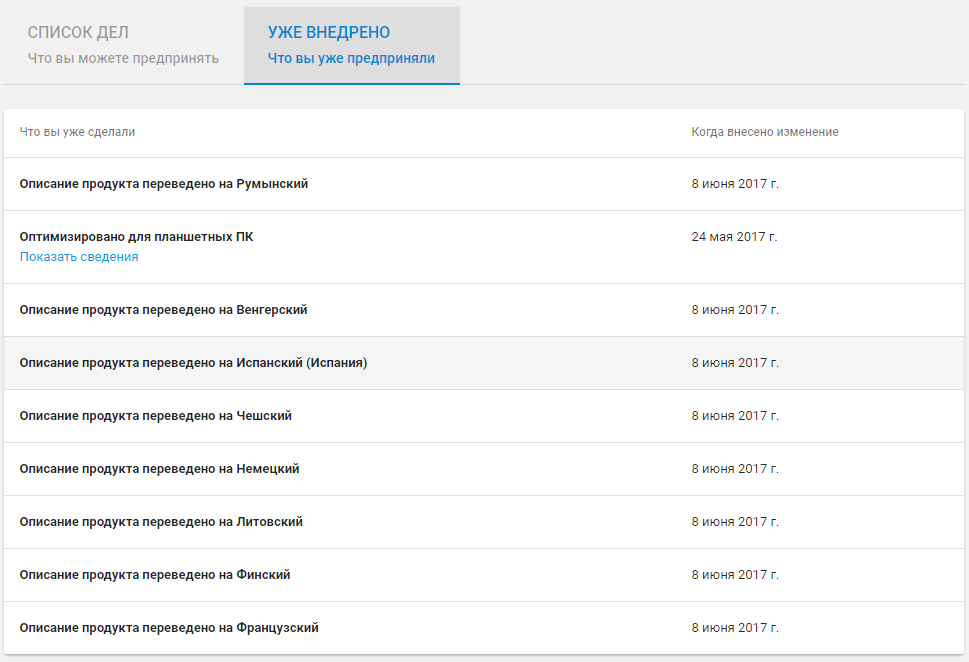

3. Следуйте советам по оптимизации

Вкладка Источники трафика -> Советы по оптимизации

Следуйте советам по оптимизации, это поможет адаптировать приложение к юзерам из других стран.

Окно советов от GP

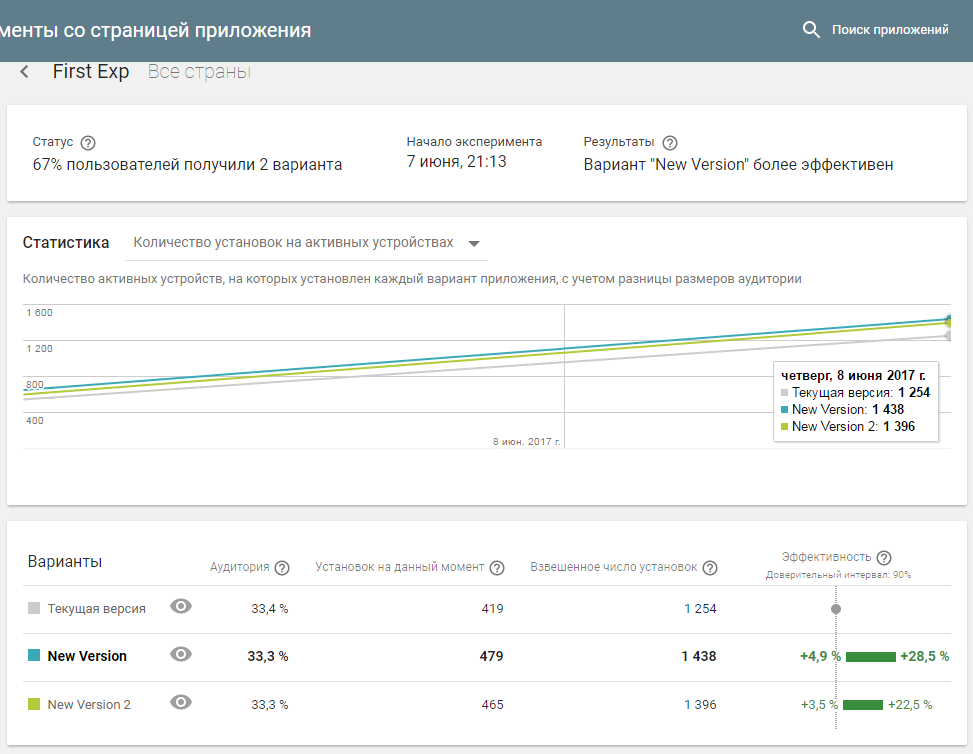

4. Запускайте эксперименты

Может это совпадение, а может и работающая тактика, которой надо придерживаться, но факт остается фактом, как только игра начинает набирать хоть какие-то обороты, необходимо запускать A/B тестирование с 1 — 2 или более вариантами. Видимо, гугл дает фору приложениям с A/B тестированием, и это нам на руку.

По появлению первых результатов тестирования, один из участников группы скинул мне скрин, на котором приложение было на первой полосе в разделе «Свежие релизы — рекомендуем». Совпадение? не думаю.

Результаты 3х дневного тестирования

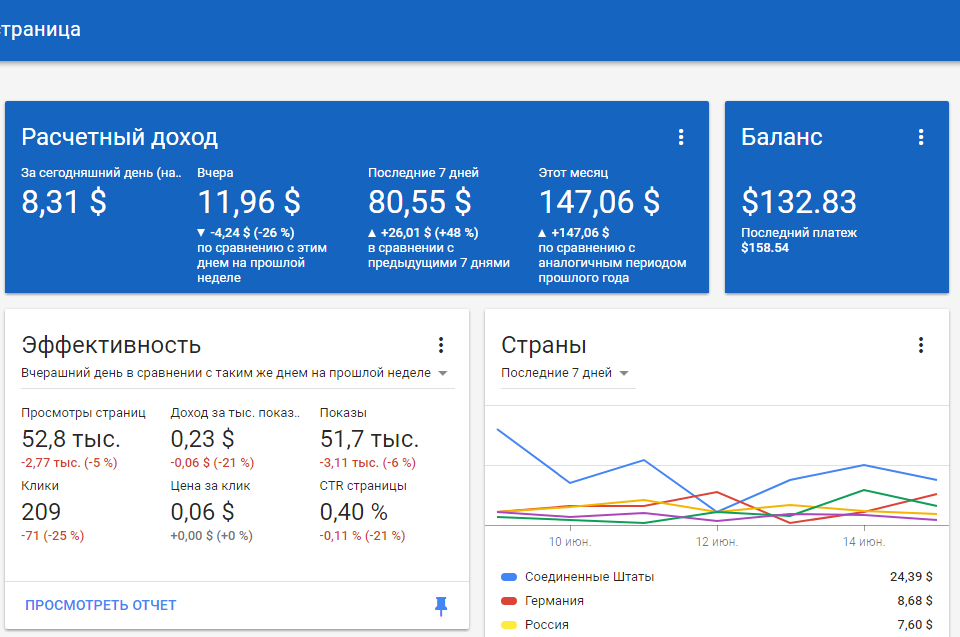

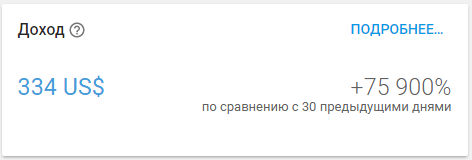

Немного статистики о доходах

Статистика доход с рекламы AdMob

Статистика доход с продаж в приложении

Статистика установок

Спасибо за внимание, и удачи Вам с продвижением Ваших проектов!

P.S. Это моя самая первая статья, которую я когда-либо писал. Прощу прощения, если мой текст кому-то режет глаз.

|

Метки: author myevolove unity3d google api unity google play |

Умеют ли коты строить регрессию? |

За прошедшее время (а его прошло немало) я немного «причесал» репозиторий, написал более-менее несущие смысл ReadMe, а также провел реструктуризацию проектов. Что изменилось с момента прошлой статьи, и каково состояние проекта на данный момент?

- в проекте Algebras находятся реализация trait'а алгебры, в котором перечислены все основные операции, которые должны быть реализованы для объекта, наследующего его; кроме того, в данном проекте на текущий момент реализованы вещественная и интервальная алгебры,

- в проекте Transformations находятся основные типы преобразований с соответствующими связями; в данном проекте было сделано дополнение свойств преобразований (например, численная дифференциуремость), что пригодится в дальнейшем при реализации алгоритмов оптимизации, использующих градиент,

- в проекте Algorithms находятся основные классы алгоритмов; данный проект будет наполняться по мере выделения общих типов алгоритмов (пока здесь есть лишь алгоритм оптимизации вещественнозначных функций),

- в проектах Metaheuristic Optimization и Machine Learning хранятся реализации алгоритмов оптимизации и машинного обучения соответственно,

- в проекте Tools собраны различные процедуры, необходимые для функционирования работы алгоритмов (например, генераторы случайных чисел в соответствии с распределениями).

Как я и обещал в первой работе, в начале статьи я буду обозначать круг задач, которые будут решаться, и затем останавливаться на каждой более подробно. Ссылки на репозиторий будут приведены в конце.

Итак, в этой работе мы поговорим:

- о линейных моделях регрессии,

- о способах сведения задачи поиска линейной регрессии к задаче оптимизации,

- о метаэвристическом алгоритме глобальной условной оптимизации, моделирующем поведение котов.

Линейные модели регрессии и как их свести к задаче оптимизации

Начнем с формулирования задачи регрессии.

Пусть имеется набор измерений, который удобно представить в виде матрицы: т.е. каждое измерение представляется вектором из . Также имеется набор значений зависимой переменной Будем работать с простым случаем, когда зависимая переменная является одномерной. Решая задачу регрессии, нужно построить модель, которая с учетом некоторой метрики качества (критерия эффективности) будет реализовывать связь между набором измерений и зависимой переменной, т.е. найти модель где — вектор параметров модели, т.ч. . Очевидно, что задача аппроксимации и регрессии тесно связаны.

Таким образом, если вы экспертно зафиксировали форму желаемой модели, то вся задача сводится к определению значений вектора параметров . Следует отметить, что для машинного обучения действует следующий принцип: чем больше у модели степеней свободы (читай параметров), тем более вероятно, что используемая модель переобучится. В случае же если степеней свободы немного, то есть все шансы, что модель не будет достаточно точной.

В этом плане линейные модели являются, наверное, некоторым переходным звеном. Несмотря на кажущуюся простоту, для многих ситуаций они с достаточно высокой точностью решают задачу регрессии. Тем не менее, при сильной зашумленности данных линейные модели порой нуждаются в искусственном ограничении (регуляризации).

trait GeneralizedLinearModel {

def getWeights(): Vector[Real]

def apply(v: Vector[Real]): Real = getWeights().dot(v + bias)

def apply(vectors: Seq[Vector[Real]]): Seq[Real] = vectors.map(this.apply(_))

def convertToTransformation(): InhomogeneousTransformation[Vector[Real], Real] =

new InhomogeneousTransformation[Vector[Real], Real](v => this.apply(v))

}

object GeneralizedLinearModel {

val bias = Vector("bias" -> Real(1.0))

object Metrics {

def RSS(generalizedLinearModel: GeneralizedLinearModel, input: Seq[Vector[Real]], output: Seq[Real]): Real = {

val predictions = generalizedLinearModel(input)

predictions.zip(output)

.map { case (pred, real) => (pred - real) ^ 2.0 }

.reduce(_ + _) / input.length

}

}

}

- метод, возвращающий веса модели регрессии,

- apply — метод, рассчитывающий значение зависимой переменной на основе полученного входа,

- конвертация к неоднородному преобразованию.

В одноименном объекте имеются

- константа, отвечающая за сдвиг,

- метрика RSS.

Ordinary Least Squares

Как это принято, начнем с наиболее простой модели и будем ее по-тихоньку усложнять. Итак, в общем случае линейная регрессия задается следующей формулой: из которой видно, что размерность вектора равна размерности вектора измерений плюс один. Нулевая компонента называется смещением (bias term или intercept term). По аналогии с простой функцией , где константа отвечает за смещение графика относительно оси абсцисс.

Таким образом, линейную модель можно выразить через скалярное произведение

Удобно поставить задачу поиска оптимального значения вектора параметров с помощью остаточной суммы квадратов (RSS, residual sum of squares) При такой постановке задачи становится возможным найти аналитическое решение, которое выражается следующей формулой: где матрица получается из матрицы путем добавления слева столбца, состоящего из единиц.

Как видно из приведенного выше описания, задача оптимизации уже поставлена. Так что в дальнейшем останется лишь применить к ней выбранный алгоритм оптимизации.

case class OrdinaryLeastSquaresRegression(w: Vector[Real]) extends GeneralizedLinearModel {

override def getWeights(): Vector[Real] = w

}

object OrdinaryLeastSquaresRegression {

class Task(input: Seq[Vector[Real]], output: Seq[Real]) extends General.Task {

def toOptimizationTask(searchArea: Map[String, (Double, Double)]): (Optimization.Real.Task, InhomogeneousTransformation[Vector[Real], OrdinaryLeastSquaresRegression]) = {

val vectorToRegressor =

new InhomogeneousTransformation[Vector[Real], OrdinaryLeastSquaresRegression]((w: Vector[Real]) => OrdinaryLeastSquaresRegression(w))

val task = new Optimization.Real.Task(

new Function[Real]((w: Vector[Real]) =>

GeneralizedLinearModel.Metrics.RSS(vectorToRegressor(w), input, output)), searchArea)

(task, vectorToRegressor)

}

}

}Ridge & Lasso Regression

В случае если необходимо по тем или иным причинам уменьшить степень вариативности модели без ее структурного изменения, можно использовать регуляризацию, которая накладывает ограничения на параметры модели.

Ridge regression (гребневая регрессия) использует L2 регуляризацию параметров модели: где — L2 норма. Параметр отвечает за сжатие коэффициентов: с увеличением параметры модели стремятся к нулю. Наглядно это очень хорошо продемонстрировано на официальном сайте пакета scikit:

Как и в случае с простой линейной регрессией для гребневой регрессии имеется возможность аналитически выразить решение: где — единичная матрица порядка , в левом верхнем углу которой находится ноль.

class RidgeRegression(w: Vector[Real], alpha: Double) extends OrdinaryLeastSquaresRegression(w) { }

object RidgeRegression {

class Task(input: Seq[Vector[Real]], output: Seq[Real]) extends General.Task {

def toOptimizationTask(searchArea: Map[String, (Double, Double)], alpha: Double): (Optimization.Real.Task, InhomogeneousTransformation[Vector[Real], RidgeRegression]) = {

val vectorToRegressor =

new InhomogeneousTransformation[Vector[Real], RidgeRegression]((w: Vector[Real]) => new RidgeRegression(w, alpha))

val task = new Optimization.Real.Task(

new Function[Real]((w: Vector[Real]) =>

GeneralizedLinearModel.Metrics.RSS(vectorToRegressor(w), input, output) +

alpha * w.components.filterKeys(_ != "bias").values.map(_ ^ 2.0).reduce(_ + _)), searchArea)

(task, vectorToRegressor)

}

}

}Для Lasso Regression постановка задачи похожая, разница заключается в том, что теперь используется L1 регуляризация параметров модели: где — L1 норма

class LassoRegression(w: Vector[Real], alpha: Double) extends OrdinaryLeastSquaresRegression(w) { }

object LassoRegression {

class Task(input: Seq[Vector[Real]], output: Seq[Real]) extends General.Task {

def toOptimizationTask(searchArea: Map[String, (Double, Double)], alpha: Double): (Optimization.Real.Task, InhomogeneousTransformation[Vector[Real], LassoRegression]) = {

val vectorToRegressor =

new InhomogeneousTransformation[Vector[Real], LassoRegression]((w: Vector[Real]) => new LassoRegression(w, alpha))

val task = new Optimization.Real.Task(

new Function[Real]((w: Vector[Real]) =>

GeneralizedLinearModel.Metrics.RSS(vectorToRegressor(w), input, output) / (2.0 * input.length) +

alpha * w.components.filterKeys(_ != "bias").values.map(Algebra.abs(_)).reduce(_ + _)), searchArea)

(task, vectorToRegressor)

}

}

}Таким образом, с точки зрения оптимизации, Ridge regression и Lasso Regression отличаются лишь способом постановки задачи минимизации.

Cat Swarm Optimization

Как уже стало ясно из названия, алгоритм имитирует поведение животных семейства кошачьих (в том числе и домашних кошек). Что Вы можете сказать о своем домашнем любимце? Он может отыгрывать роль милого лежебоки (хотя мы на самом деле знаем, какие коварные мысли роятся в его голове), может вообразить себя великим (но осторожным) исследователем, а может просто носиться по квартире за несуществующим (а точнее невидимым вам) соперником. Лежащих и недвижимых словно Великая Китайская стена котов мы оставим в покое, пусть себе отдыхают, а вот на последних двух действиях остановимся подробнее. Для любого алгоритма оптимизации хорошо иметь несколько стадий поиска: глобального, в ходе которого мы должны попасть в область притяжения локального экстремума (а в идеале — глобального), и уточняющего, в ходе которого мы должны придвинуться из окрестности экстремума ближе к его истинному расположению. Ничего не напоминает? В самом деле, коты, гоняющиеся за незримым врагом, — явные кандидаты на реализацию процедуры глобального поиска, а вот аккуратные исследователи помогут вам найти оптимальное место для отдыха. Эти две эвристики лежат в основе алгоритма Cat Swarm Optimization. Для полной картины остается представить, что у вас не один кот, а целая стая. Но так ведь даже лучше, верно?

Псевдокод алгоритма представлен ниже:

Шаг 1. Инициализировать популяцию из N котов.

Шаг 2. Определить приспособленность каждого кота на основе его позиции в исследуемом пространстве. Запомнить "лучшего" кота (в терминологии задачи минимизации, ему будет соответствовать наименьшее значение функции).

Шаг 3. Переместить котов в соответствии с их процедурой смещения (поиск или погоня).

Шаг 4. Заново присвоить котам режимы перемещения в соответствии с параметром MR.

Шаг 5. Проверить условие окончания работы. В случае его невыполнения перейти к шагу 2.

Если же постараться формализовать все идеи, то в математическом выражении мы имеем следующие тезисы:

- каждый кот ассоциирован с некоторой точкой в исследуемом пространстве,

- приспособленность кота — значение оптимизируемой функции в точке, соответствующей его текущему положению,

- каждый кот может находиться в одном из двух режимов: поиск или погоня.

- итерация алгоритма подразумевает реализацию процесса перемещения в соответствии с тем режимом, в котором находится кот.

class CatSwarmOptimization(numberOfCats: Int, MR: Double,

SMP: Int, SRD: Double, CDC: Int, SPC: Boolean,

velocityConstant: Double, velocityRatio: Double,

generator: DiscreteUniform with ContinuousUniform = Kaimere.Tools.Random.GoRN) extends Algorithm

- количество котов (numberOfCats) — чем больше котов, тем дольше время работы алгоритма (если его ограничивать количеством итераций), но и потенциально большая точность найденного ответа,

- пропорция котов в режиме поиска и погони (MR) — данный параметр позволяет направлять поиск по той стратегии, которую пользователь считает предпочтительной; например, если вы заведомо знаете окрестность, в которой лежит глобальный оптимум, то логично инициализировать популяцию в этой окрестности и поддерживать большее число котов-исследователей в популяции для уточнения первоначального решения,

- количество попыток для режима поиска (SMP) — сколько разных смещений будет производить кот-исследователь; большие значения данного параметра увеличивают время одной итерации, но позволяют увеличить точность определения положения экстремума,

- доля смещения для режима поиска (SRD) — доля, на которую кот-исследователь смещается относительно своего текущего положения, большие значений смещают уточняющий поиск в сторону глобального,