Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Краса давно минувших дней: платье трикотажное с пелеринкой (1936) |

Наткнулся случайно. Пусть здесь лежит. Увеличивается.

Платье трикотажное с пелеринкой тёмно-коричневого, бронзового цвета. Пелеринка на спине имеет разрез. Модель трикотажной фабрики "Красное знамя" в Ленинграде.

Шапочка трикотажная из шерстяной пряжи. Модель трикотажной фабрики "Красная звезда" в Москве.

|

Метки: одежда мода 30- е годы |

Держись крепче! |

|

Метки: техника СССР |

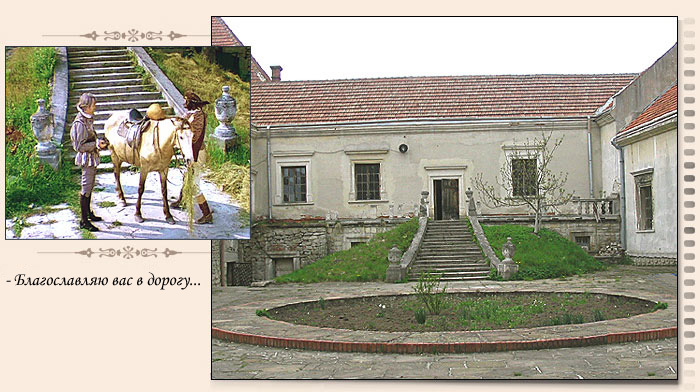

Кинопрогулка с «Д'Артаньяном и тремя мушкетёрами» или где снимали любимый фильм. Часть 1 |

dubikvit в Кинопрогулка с «Д'Артаньяном и тремя мушкетёрами» или где снимали любимый фильм. Часть 1

dubikvit в Кинопрогулка с «Д'Артаньяном и тремя мушкетёрами» или где снимали любимый фильм. Часть 1Режиссёр телефильма — Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Съёмки фильма проходили в 1978 году во Львове, Одессе, Свиржском замке, замке в Подгорцах и Хотинской крепости. Телепремьера на ЦТ — 25 декабря 1979 года.

После выхода этой картины уже достаточно известные в кино артисты Михаил Боярский, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин и Вениамин Смехов стали суперзвездами. Сотни мальчишек подражали им, многочисленные детские игры свелись к играм в мушкетёров.

Предлагаю посмотреть сравнительные фотографии тех мест, которые мы видим в фильме, и как они выглядят на самом деле.

Внутренний двор Свиржского замка (с. Свирж Перемышлянского р-на Львовской обл.)

Во дворе монастыря бернардинцев. ( XVII-XVIII ст.) - Львов, Соборная пл.,1-3.

Вид на Глинянскую башню и костел со двора монастыря. Бернардинский монастырь ( XVII-XVIII ст.) - Львов, Соборная пл.,1-3.

Фрагмент оборонной стены Бернардинского монастыря. ( XVII-XVIII ст.) Львов, Соборная пл.,1-3.

Фрагмент улицы Снижной во Львове

Портал дома Львов, ул. Снижна, 1.

Во дворе Армянского собора. Ансамбль сооружений армянской общины (XIV-н.XX ст.) - Львов, улица Вирменская, 7-13.

Портал Дворца искусств. Бывший дворец Потоцких (1880-1890 гг.) - Львов, ул. Коперника, 15.

Ансамбль собора Св.Юра, въездные ворота. Ансамбль собора Св.Юра (XVIII ст.) - Львов, Пл. Св.Юра, 5.

Лестница собора Св.Юра Собор Св.Юра (XVIII ст.) - Львов, Пл. Св.Юра, 5.

Дворец искусств с тыла. Бывший дворец Потоцких (1880-1890 гг.) - Львов, ул. Коперника, 15.

Дворец искусств с тыла. Бывший дворец Потоцких (1880-1890 гг.) - Львов, ул. Коперника, 15.

Львов, улица Друкарская.

Скульптурная композиця "Иисус во гробе" возле Латинского Кафедрального собора. - Львов, Катедральная пл.

Аркада Армянского собора. Ансамбль сооружений армянской общины (XIV-н.XXст.) - Львов, ул.Вирменская, 7-13

Продолжение следует...

Источник

Смотрите также фотоэкскурсию по местам где снимали наш замечательный фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона":

|

|

|

|

| Часть 1. "Знакомство" | Часть 2. "Кровавая надпись" | Часть 3. "Король шантажа" | Часть 4. "Смертельная схватка" |

|

|

|

|

| Часть 5. "Охота на тигра" | Часть 6. "Собака Баскервилей" | Часть 7. "Сокровища Агры" | Часть 8. "Двадцатый век начинается" |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: кино 70- е-годы |

Видео из прошлого века. Кунцево |

galik_123 в Видео из прошлого века. Кунцево

galik_123 в Видео из прошлого века. Кунцево

Это фото было сделано в изокружке детской студии одного из заводов Кунцева. На фото занятие в студии - копирование маслом картин мастеров. Период времени точно установить не смогли - примерно конец 50-х - начало 60-х годов.

Таких кружков в Москве было очень много. И не только в центре, но и на окраинах. Ведь Кунцево только в 1960 году вошло в состав Москвы. Да и не только в Москве дети имели возможность бесплатно заниматься спортом, танцами, хоровым пением, музыкой, фотографией. Всё было направлено на поиск талантливых детей.

В личном видеоархиве сохранились кадры, снятые в середине прошлого века. Это более ранний период, чем в предыдущем видео из прошлого века, там конец 60-х годов.

Чем же на самом деле занимались в то время мальчишки? Во дворе - мальчишки в свободном полёте: обычные детские развлечения зимой - снежки, возня, и примирение мороженым. А в это же время другие - на пленэре (окраина Кунцева) изучают рисунок пейзажа карандашом. Вели такие кружки обычно профессионалы, в данном случае с детьми проводил занятия в изокружке художник А. А. Голубев.

|

Метки: воспоминания 50- е годы 60- счастливое детство |

50 лет программе "Спокойной ночи малыши" |

dubikvit в 50 лет программе "Спокойной ночи малыши"

dubikvit в 50 лет программе "Спокойной ночи малыши"

Программа существует с сентября 1964 года. Она почти никогда не переставала выходить в эфир и всегда была популярной. Ее смотрит уже третье поколение

История рождения передачи "Спокойной ночи, малыши! " берет начало в 1963 году, когда главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Ивановна Федорова, будучи в ГДР, увидела мультипликационный сериал, рассказывавший о приключениях песочного человечка. Так появилась идея создать в нашей стране вечернюю программу для детей. 1 сентября 1964 года на экраны вышел ее первый выпуск. Первая заставка, была чёрно-белой. Заставка изображала часики с двигающимися стрелками. Тогда у передачи не было постоянного времени выхода, и автор заставки, художник Ирина Власова, всякий раз выставляла время заново

В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Андрей Усачев, Роман Сеф и другие. Задумывалась передача как "Сказка на ночь". И сразу у программы появился свой голос, своя уникальная песенка "Спят усталые игрушки", убаюкивающая малышей. Музыку к колыбельной написал композитор Аркадий Островский, стихи — поэтесса Зоя Петрова, а исполняли колыбельную Олег Анофриев, чуть позже — Валентина Толкунова

Заставка стала цветной в конце 70-х

Заставка в виде пластилинового мультфильма была сделана Александром Татарским

В конце 80-х на некоторое время сменилась заставка и колыбельная песня. Вместо телевизора и сидящих вокруг него игрушек появился рисованный сад, птицы. Новая песня "Спи, моя радость, усни..." (музыка Б. Флиса, русский текст С. Свириденко) исполняла Елена Камбурова

Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было несколько: "Вечерняя сказка", "Спокойной ночи", "Сказка на ночь", "В гостях у волшебного человечка Тик-Так". Но накануне первого эфира решили имя у программы нашлось: "Спокойной ночи, малыши!"

Первые выпуски программы были в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и театра Сатиры

В кукольных спектаклях принимали участие Буратино и заяц Тепа, куклы Шустрик и Мямлик. Кроме того, участниками передачи были дети 4-6 лет и театральные актеры, которые рассказывали сказки

20 февраля 1968 года произошло важнейшее событие в истории Передачи — показан первый , правда чешский, мультик "ОРЕШЕК". И тогда же была изготовлена кукла Орешек. После просмотра мультфильма главный герой появился в студии. Это был новый сказочный элемент . Герой мультфильма чудкснейшим образом появляется и начинает общаться . Однако, не один из первых героев не просуществовал долго, так как не получил настоящего обожания зрителей. И лишь в сенятбре 1968 года к веренице персонажей присоединяется первый, ставший легендарным и существующий до сих пор участник- пес Филя. Его прототипом стал которого стал ПЁС БРАВНИ, долгое время пылившийся на кукольном складе. Первым актером, озвучивавшим Филю, был Григорий Толчинский. Он любил шутить: "Уйду на пенсию, издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали". Сегодняшний голос Фили – актер Сергей Григорьев

Удивительно то, что Филя не первый пес. Парой лет ранее уже был персонаж- пес Кузя. Но видимо характер Кузи как- то незадался, в отличии от добродушного и умного Фили. Затем любимый многими дядя Володя появлялся на экранах с зайчиком Тепой и собачкой Чижиком

10 февраля 1971 года рядом с тетей Валей Леонтьевой в студии появился поросенок Хрюша. Непослушный ребенок- поросенок постоянно шалит, попадает в разные истории и учится на собственных ошибках. Своим обоянием он обязан Наталье Державиной., голосом которой он разговаривал вплоть до 2002 года. До того момента, когда замечательная актриса ушла из жизни

В 1974 году, в августе "родился" СТЕПАШКА- некая противоположность Хрюше. Послушный любознательный зайчик, очень старательный, вежливый и рассудительный.

Степашку озвучивает Наталья Голубенцева. Артистка и в жизни частенько пользуется голосом своего персонажа. Заслышав его, даже строгие гаишники добреют на глазах, и забывают про штраф. Актриса настолько сжилась со Степашкой, что вклеила совместное с ним фото в свое удостоверение заслуженной артистки

В 1982 году в программе появилась КАРКУША, единственная девочка, которая прижилась в программе и полюбилась зрителям. Очень долго не могли подобрать характер Каркуши. Многие актрисы, пробовавшиеся на роль, так и не смогли вжиться в образ забавной вороны, пока в "Спокойной ночи" не пришла Гертруда Суфимова. И представить Каркушу другой было уже невозможно.… Когда в 1998-м, на 72-м году жизни, актриса умерла, ворона поселилась на руке актрисы Галины Марченко

В 1984 году в основной состав знаменитой четверки: Фили, Хрюши, Степашки и Каркуши, был введен Мишутка

А ещё героями передачи были кот Цап-Царапыч

Буратино

Бибигон

У героев были сложные отношения, конфликты и неразрешенные вопросы к миру. Отвечали на эти вопросы ведущие: тетя Валя, тетя Таня, тетя Лина, тетя Света, дядя Володя и дядя Юра

Когда мир восстанавливался, а вопросы решались, дети получали в награду мультик. Так в нашу жизнь ворвались Кржмелик и Вахмурка, Лелек и Болек, пес Рекс и кротик

Когда в начале 80-х годов было принято решение заменить кукол людьми, возмущению миллионов зрителей не было предела, и через два месяца куклы заняли привычные места. На своем долгом экранном веку "Спокойной ночи" переживали всякие времена. Чаще всего тучи сгущались над Хрюшей, и по самым неожиданным поводам. К примеру, однажды на коллегию Гостелерадио был вынесен вопрос, почему все куклы в передаче моргают, а Хрюша – нет

Приписывали программе и политические "диверсии". Якобы когда состоялась знаменитая поездка Никиты Сергеевича Хрущева в Америку, с эфира срочно сняли мультфильм "Лягушка-путешественница". Когда к власти пришел Михаил Горбачев, не рекомендовали показывать мультик про медведя Мишку, который никогда не доводил начатое дело до конца. Но сотрудники передачи считают все это совпадениями

В настоящее время ведущими являются Анна Михалкова, Оксана Фёдорова, Андрей Григорьев-Апполонов и Дмитрий Маликов

А в игрушечном домике в Останкино живут пятеро друзей: Филя, Степашка, Хрюша, Каркуша и Мишутка. У каждого из них своя история.

Хрюша

День рождения Хрюши - 10 февраля 1971 года.

Наш маленький поросенок Хрюша – душа компании. Он очень любознательный: ему все интересно. Вот уж кто мастер задавать вопросы! Он первый выдумщик: почти все проделки и проказы – дело лап Хрюши. Без него не обходится ни одна шалость. Как интересно немного поозорничать! Наш Хрюша не очень любит убираться и наводить порядок. Но вместе с друзьями он готов и горы свернуть, а не только убраться в своей комнате. Хрюша обожает все сладкое: лучший подарок для него – килограмм-другой конфет, несколько плиток шоколада и большая банка варенья. Каркуша иногда немного сердится на Хрюшу: ведь есть много сладкого вредно! Но Хрюша говорит, что сладкое помогает ему в творчестве. Наш Хрюша - известный поэт. Обычно вдохновение приходит к нему именно после того, как он поест сладостей. По крайней мере, так он говорит.

Степашка

В 1974 году маленькие зрители впервые познакомились со Степашкой.

У Степашки на окне растет морковка. Но только из любви к искусству. Ведь Степашка очень любит природу и часто вместе с Мишуткой ходит в лес. А самые красивые пейзажи Степашка даже зарисовывает. Он очень хочет стать настоящим художником и поэтому усердно занимается. Рисунки Степашки очень нравятся его друзьям, особенно если он рисует их портрет. Степашка очень любит мечтать. Часто все друзья собираются вместе в одной комнате и слушают Степашку. Ведь мечтать – это так интересно! Правда, Хрюша и Филя убегают, но только для того, чтобы начать немедленно действовать и воплощать в жизнь самые смелые Степашкины мечты. Степашка – очень хороший друг: ему можно доверить любую тайну, и будьте уверены, Степашка никому ничего не расскажет

Филя

Филя – старожил программы "Спокойной ночи, малыши!". Его появление датируется 1968 годом.

Вот, кто самый начитанный! Иногда думаешь, что Филя знает все-все на свете! Или по крайней мере, хочет знать. В комнате Фили всегда порядок: книги и учебники ровной стопкой лежат на полке, все игрушки - на своих местах. Филя очень любит музыку. Он даже думал принять участие в музыкальном конкурсе, но вспомнил, что не умеет играть ни на одном музыкальном инструменте. Но это только пока. Он очень ответственный и серьезный пес. Если что-то пообещал, непременно выполнит. Он очень хорошо поет. И как знать, может, скоро мы увидим Филю на сцене!

Каркуша

Каркуша стала постоянной участницей программы в 1982 году.

Единственная девочка в нашей компании. Каркуша уверена, что за этими мальчишками нужен глаз да глаз! Того и гляди, что-нибудь учудят. Вот тут-то она и появится и все встанет на свои места. Проказничать тоже нужно уметь так, чтобы никому не было обидно: так считает Каркуша. Она очень любит яркие ленточки, бантики и украшения. Ну, на то она и девочка. А еще Каркуша замечательно готовит. Любимое блюдо всех друзей – фирменный торт. Правда, Хрюша всегда норовит взять кусок побольше, но с Каркушей этот номер не пройдет. А еще она любит, чтобы ей делали комплименты. Все друзья с удовольствием говорят Каркуше, какая она замечательная, красивая и умная ворона. Больше нигде таких нет!

Мишутка

Маленький медведь Мишутка появился на экране в 2002 году.

Раньше, до встречи с друзьями, Мишутка жил в лесу. У него и сейчас есть маленькая избушка, где он держит часть своих запасов и инструментов. Мишутка очень любит спорт, и каждое утро делает зарядку с нашими друзьями. Ведь все малыши должны быть крепкими и здоровыми. Мишутка очень любит мастерить. В его комнате есть специальный уголок, где Мишутка часами корпит над своими творениями. Ах, какие поделки выходят из умелых Мишуткиных лап! Однажды у Каркуши сломался ее любимый шкафчик. Что вы думаете, Мишутка мигом смастерил новый, краше прежнего, и теперь Каркуша не нарадуется на него. Мишутка часто не понимает многих вещей, ведь жизнь в лесу очень отличается от жизни в городе. Маленький медведь идет за помощью к Филе, а его друг всегда с удовольствием ему помогает. Иногда Мишутка начинает скучать по своему лесу. И тогда он уходит на несколько дней. Но обязательно возвращается. Потому что его ждут его друзья и малыши, которые каждый вечер смотрят программу "Спокойной ночи, малыши!"

При подготовке поста использовались материалы сайтов: http://www.spokoinoinochi.ru/, http://ashki2010.blogspot.de/, http://www.liveinternet.ru/users/lukysia/post134719646/

Смотрите также серию постов "Телевидение нашего детства":

Телевидение нашего детства. Часть 1

Телевидение нашего детства. Часть 2

Телевидение нашего детства. Часть 3

Телевидиние нашего детства. Часть 4

Телевидение нашего детства. Часть 5

Телевидение нашего детства. Часть 6

Телевидение нашего детства. Часть 7

Телевидение нашего детства. Часть 8

Телевидение нашего детства. Часть 9

Телевидение нашего детства. Часть 10

Телевидение нашего детства. Часть 11

Телевидение нашего детства. Часть 12

Мои предыдущие посты:

|

Метки: телевидение |

Знатоки моды! Что за головной убор на советской девушке? Тридцатые годы |

На берет, вроде, не похож. При ближайшем рассмотрении кажется, что он как бы вязаный, но не шерстяной, а хлопчатобумажный... Или из тонкой шерсти. Впрочем, не буду строить дилетантские догадки. Заранее признателен за помощь.

P. S. И есть ли какое-то особое название вот у этой висюльки на лацкане пальто?

P. P. S. Может, кто подскажет ЖЖ-сообщество, посвящённое истории советской моды?

|

Метки: одежда 30- е годы головные уборы |

Журналы СССР. Мы. |

С места в карьер,журнал взял высоту практически 2 миллиона экземпляров,это в первый же год выпуска.

Да,там что-то было в новинку,чо-то такое,почему мы выписали его.

Советский детский фонд наверное был очень богатым,если позволил себе начать выпуск такого журнала,но скорее всего в 1991 году,денежкам из этого фонда приделали ноги и....(но это уже совершенно другая история).

|

Метки: журналы 90- е годы |

Серия спичечных коробков "Русские и советские выдающиеся медики" 1969 г. |

|

Метки: спички |

История с фотографией. Брежнев на Медео. |

http://soviet-life.livejournal.com/2506007.html

Есть фото Брежнева на катке Медео.

Вот что пишет об этом моменте Ирина Роднина:

"Выступление летом семьдесят четвертого перед Генеральным секретарем на высокогорном катке Медео никакого отношения к спорту не имело. Брежнев приехал с визитом в Казахстан, поскольку там собрали рекордный урожай. Еще одно событие — остановили разрушительный сель, который мог снести Алма-Ату. В первый день его визита устроили грандиозное собрание работников сельского хозяйства с участием руководителей страны и республики. На следующий день Леонида Ильича повезли на Медео. А мы как раз в это время тренировались в Алма-Ате. Причем попали туда не специально, совпало так, что у нас в эти дни проходил там сбор. Жук хотел сбор именно в высокогорье, но мы почему-то тренировались в Алма-Ате, — все равно выше, чем обычно, пусть это и среднегорье. Несколько раз мы действительно поднимались на Медео, но потом спустились в Алма-Ату, потому что когда останавливали сель, что-то сильно засорилось на высокогорном катке.

Что такое Медео? Это футбольное поле, залитое льдом. На нем три хоккейных площадки помещаются. У нас был номер «Неуловимые мстители», который мы на Медео катали как нигде. Мы носились по всему этому полю, потому что публику здесь на лед посадить не могут. Мы с Зайцевым все это футбольное поле обегали легко. На Медео я стала прыгать тройные прыжки. Другой лед — он тебя сам выталкивает.

После чемпионата семидесятого года проходил тур по Европе. Ездили мы по ней, ездили. Наконец, добрались до Гренобля. Выступление начинается только в девять вечера. Когда я выходила кататься, уже было начало первого, а выступала я безо всякого напряга. Сил на то, чтобы толкаться ото льда, в горах требуется в два с половиной раза меньше.

Даже к приезду Брежнева они не могли целиком поле заморозить, застыли только виражи беговой дорожки. Нам сказали: в девять часов утра боевая готовность. С девяти мы сидели в коньках. Часа через два я сказала: «Я хочу: первое — есть, второе — в туалет». Ни встать, ни выйти — ничего нельзя. Хорошо, в туалет выпустили, а кормить у них не предусматривалось. В раздевалке — ничего кроме

«Боржоми» и засохших кексов.

Я все время твердила: зачем назначать на девять часов? Четыре часа разницы с Москвой, Генсек человек пожилой, явно он раньше двенадцати не приедет, тем более в горы. Брежнев появился около четырех.

А на Медео каток между двух гор, точнее сопок. Там солнце появляется и начинает палить часов с двенадцати и до четырех. Холодильные установки не могут лед под этим солнцем удержать, он становится мягким. А после четырех солнце за другую горку заваливается, и резко холодает. И вот в самой что ни на есть луже нам выпало кататься. На вираже беговой дорожки. Причем радиста закрыли в радиорубке без права выхода. Ему отдали всю нашу музыку с полным списком, что за чем.

Встречаем Генсека голодные и злые. Букеты лежали на льду под скамейками — вокруг же нет никаких холодильников, чтобы их сохранить. Отчитываться перед Генсеком о спортивной деятельности Казахской ССР полагалось председателю республиканского Спорткомитета, который с девяти зубрил свое выступление с указкой около карты республики.

Но было еще такое, что умирать буду, но не забуду. Полагалось по сценарию дать слово казахской девочке, но чтобы она хорошо говорила по-русски и умела кататься на коньках. Именно она должна была приветствовать Леонида Ильича. Нашли девочку и с ней репетировали все по очереди. «Дорогой Леонид Ильич, спасибо вам за вашу отеческую заботу о нас, спортсменах…» Сколько лет прошло? Тридцать пять? Я до сих пор все ее приветствие помню наизусть. Девочка начинала так: «Дорогой Леонид… — Задумывалась, потом говорила: — Лукич». Все ее поправляли: Ильич… Но когда уже там… надцатый раз она сказала «Лукич», народ начал отползать с головной болью и падать в обморок. Дальше она говорила так: «Спасибо вам, ну это слово я все равно не выговорю, за заботу о нас, спортсменах». С казахскими руководителями спорта случилась самая настоящая истерика.

Когда приехал Брежнев, она, котеночек, цветы ему преподнесла и начала свою речь:

«Дорогой Леонид…» И остановилась. Мы сзади с Зайцевым ей: «Ильич». Но главное, Брежнев сам ей подсказывает: «Ильич». Этот рубеж мы, слава богу, прошли. Дальше:

«Спасибо вам за вашу…» Мы ей сзади с Зайцевым: «отеческую». В общем, втроем речь сказали.

Дальше ему начали рассказывать, какой чистоты этот лед, какое Медео уникальное сооружение, какой здесь лед быстрый и твердый как гранит. Бедный Леонид Ильич стоит и слышит, с одной стороны, хвалебную песнь про этот буквально стальной лед. А с другой стороны, где он стоял, небольшая ложбиночка, и оттуда слышно только журчание, как в хорошем арыке. Туда этот «гранитный» лед утекает. Брежнев вдруг сам спрашивает: «Как лед?» Все местные хором: «Ой, лед сумасшедший, в мире такого быстрого льда нет!» Он к Жуку: «Ну как лед?» Жук: «Во! Классный лед!» Иллюстрация к «Голому королю». Мне Леонида Ильича даже жалко стало. Наконец он к нам обращается: «Как лед?» Мы с Зайцевым: «О, лед замечательный, Леонид Ильич!» В принципе, лед на Медео действительно замечательный, но не в этот час и не в этот день.

Наконец на вираже беговой дорожки мы с Зайцевым буквально сбацали «Калинку». При том, что по льду растеклась вода и его поверхность стала напоминать терку, на которых раньше белье терли, и ноги у нас так д-д-д-д-д.

Мы все же откатали, выстроились — Горшкова с Шеваловским, еще какие-то ребята, я уже сейчас не помню, кто там был, из местных все, кто катался, стоят перед Генсеком. Он сидит под зонтиком, перед ним стол, а на столе, я помню очень хорошо, фрукты и вода. А когда мы в «Калинке» тряслись под звуки «спать положите вы меня», я смотрю, ему под столом наливают что-то покрепче.

Мы выстроились, Генсек спрашивает: «А вы еще что-нибудь нам покажете?» Это было так трогательно сказано, что мне сразу стало ясно, как человек утомился от поездок и торжественных заседаний. Мы отвечаем: у нас музыки больше нет. Он просит: ну просто что-нибудь покажите. Мы как заводные стали по этому виражу мотаться, показывать всё, что умеем.

Одна из гор была покрыта едва проросшей травкой, с одиноким кустиком. Еще когда мы разминались, я видела, что за кустом прятались две-три головы. Но с приездом Брежнева они исчезли. Когда же кортеж отъезжал, из-за кустика вновь появились те же головы — наверное, снайперы. Другая гора спускалась к нам не пологим обрывом, а чуть ли не вертикальным склоном. Наверху роща. Склон был совершенно коричневый, одна глина. Смотрю, ничего понять не могу: у меня на глазах этот коричневый обрыв вдруг зеленеет. Оказывается, курсанты пограничного училища в зеленых фуражках стали из рощи вниз спускаться. "

Из книги "Слеза чемпионки"

|

|

Ялта в 80-е годы XX века. Часть 3. Ялта заповедная |

dubikvit в Ялта в 80-е годы XX века. Часть 3. Ялта заповедная

dubikvit в Ялта в 80-е годы XX века. Часть 3. Ялта заповедная

Вид на море через арку Южного фасада Алупкинского дворца-музея

Белый зал Ливадийского дворца. Здесь в 1945 году проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой решался вопрос послевоенного устройства мира

В библиотеке санатория "Ливадия"

Белокаменный Ливадийский дворец по праву называют жемчужиной архитектуры Южного берега Крыма

Уникальное архитектурно-художественное творение XIX века - Алупкинский дворец-музей - поражает красотой каждого, кто попадает сюда

Использованы текст К. И. Кинелова и фото И. М. Радченко из фотоальбома "Ялта". Издательство "Мистецтво, Киев - 1987 г.

Смотрите также:

|

|

| Ялта в 80-е годы XX века. Часть 1. Ялта приглашает гостей |

Ялта в 80-е годы XX века. Часть 2. Всесоюзная здравница |

Мои предыдущие посты:

|

|

|

|

|

| Малоизвестные фотографии известных людей. Часть 15 | Леонид Ильич Брежнев на отдыхе и не только | Пятигорск в 80-е годы XX века. Часть 2 | Знаменитости в детстве. Часть 2 | Советские рекламные снимки 1960-х |

|

Метки: 80- е годы курорты |

"Катюша" против немецкого "Ванюши" |

jurashz в "Катюша" против немецкого "Ванюши"

jurashz в "Катюша" против немецкого "Ванюши"

"Катюша" — народное название реактивных систем гвардейских минометов БМ-13, находившихся во время войны на вооружении реактивной артиллерии. Появилось оно в начале Отечественной войны. На первых боевых машинах, изготовленных воронежским заводом им. Коминтерна, и с популярной во время войны, одноименной песней М. Блантера на слова М. Исаковского "Катюша", стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня…

Бытовало убеждение, будто бы Красная Армия первой применила в боях летом 1941 года реактивную артиллерию (по нынешней терминологии — реактивные системы залпового огня, РСЗО).

Это не соответствует действительности, поскольку Германия имела такие системы на вооружении с 1940 года. Аналогичные советские системы появились на вооружении (в первых единичных экземплярах) в июле 1941 года.

В 1941 году немцы использовали пусковые установки ракет калибра 280 мм (фугасные) или 320 мм (зажигательные), и шестиствольные "небельверферы" калибра 158,5 мм (осколочно-фугасные ракеты).

Первые массовые применения на Восточном фронте – ранним утром 22 июня 1941 года (в том числе по Брестской крепости). На тот момент вермахт располагал на Восточном фронте 10-ю полками реактивной артиллерии.

В СССР первая батарея реактивной артиллерии была сформирована 1 июля 1941 года – 7 пусковых установок БМ-13 (по 16 ракет калибра 132 мм). Эта батарея (с боезапасом 600 ракет, на 5 залпов: 1 залп = 112 ракет) была отправлена на Западный фронт, в распоряжение 20-й армии. 16 июля 20-я армия была окружена немцами (39-м и 47-м моторизованными корпусами) в узком мешке от Орши до Смоленска (100х40 км), при этом города Орша и Смоленск в этот день были взяты немцами).

О конкретном месте и времени первого боевого применения советской реактивной артиллерии написал в 1959 году маршал Еременко, в "Военно-историческом журнале" (№ 1, стр. 51):

"Новое оружие мы испытали под Рудней. 15 июля во второй половине дня непривычный рев реактивных мин потряс воздух. Как краснохвостые кометы, метнулись мины вверх. Частые и мощные разрывы поразили слух и зрение тяжким грохотом и ослепительным блеском."

Следует отметить – это описание сделано как будто бы очевидцем, однако лично Еременко не мог это наблюдать, поскольку 20-я армия была уже почти в окружении, а генерал-лейтенант Еременко – находился в штабе Западного фронта.

Эта красочная картина была зафиксирована в 1961 году в шеститомной "Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945" (том 2, стр. 66), и таким образом эти дата и место первого применения советской реактивной артиллерии стали официальными. Однако затем стали возникать новые версии.

В 1966 году в том же "Военно-историческом журнале" была опубликована статья полковников Прохоркова и Трусова, в которой было написано (тоже красочно, как будто бы очевидцами):

"Во второй половине дня 15 июля 1941 года на одном из участков обороны 20-й армии в лесу восточнее Орши, словно ураган, взметнулись к небу огненные языки пламени, сопровождаемые непривычным гулом, совсем непохожим на выстрелы артиллерийских орудий.

Над деревьями поднялись облака черного дыма, а в небе с шипением пронеслись в сторону немецких позиций едва заметные стрелы. Вскоре весь район оршанского вокзала, захваченный гитлеровцами, покрылся султанами почти одновременно взорвавшихся нескольких десятков снарядов.

Фашисты были буквально ошеломлены этим огненным смерчем из непонятного для них оружия и в панике стали спасаться бегством. Противнику потребовалось значительное время, чтобы собрать свои деморализованные подразделения.

Другой огневой удар из нового оружия в этот же день был произведен по переправе через реку Оршицу. Результат был такой же. Враг и здесь был потрясен невиданной силой все уничтожающего огня, и его наступление задержалось".

После этой публикации все советские историки и журналисты дружно стали утверждать, что первое применение советской реактивной артиллерии было именно 14 июля (а не 15 июля) и конкретно по вокзалу Орши, занятому немцами. Тот факт, зафиксированный официально в советской истории, что немцы на самом деле заняли Оршу только 16 июля – просто игнорировался. Удар батареи БМ-13 в районе Рудни если и упоминался, то только в качестве третьего по счёту.

Следует отметить, что публикации Еременко и двух полковников не ссылались на какие-либо документы (как и их последователи). А между тем документ о первом применении советской реактивной артиллерии есть.

Это – суточный доклад Главного командования Западного направления (маршалов Тимошенко и Шапошникова) Ставке Верховного Главнокомандования (Сталину) от 24 июля 1941 года (по прямому проводу "Бодо", в 17:00):

"20 армия т. Курочкина, сдерживая атаки до 7 дивизий противника, нанесла поражение двум немецким дивизиям, особенно вновь прибывшей на фронт 5 пехотной дивизии, наступавшей на Рудня и к востоку.

Особенно эффективное и успешное действие в разгроме 5 пехотной дивизии оказала батарея "РС", которая тремя залпами по сосредоточенному в Рудня противнику нанесла ему такие потери, что он целый день вывозил раненых и подбирал убитых, остановив наступление на целый день. В батарее осталось 3 залпа. Просим присылке еще двух-трех батарей с зарядами." (ЦАМО, ф. 246, оп. 12928 сс, д. 2, лл. 38-41)

Из чёткого упоминания о трёх залпах, сделанных 24 июля по Рудне, и об оставшихся ракетах для трёх залпов – бесспорно следует, что это было первое применение советской реактивной артиллерии.

Русская "Катюша" одолела немецкого "Дурилку - Ванюшу"

Немцы первыми применили реактивные системы залпового огня во Второй мировой войне. 22 июня 1941 года против Брестской крепости было использовано 9 батарей 4-го полка минометов специального назначения. Это были шестиствольные 150-миллиметровые минометы "Небельверфер" (в честь создателя Рудольфа Небеля), много раз описанные в мемуарах советских ветеранов.

Как их у нас только не называли: "Ванюша", "дурилка", "скрипун", "ишак"... Последние два прозвища были даны из-за характерного резкого звука стартующих мин. Еще одна фирменная черта "Небельверфера" - густой дымный шлейф, демаскирующий позиции немецких ракетчиков. Кроме того, немецкий миномет не был самоходным - его буксировали за грузовиком, а в начале войны – и за конной упряжкой.

В отличие от оперенных ракетных снарядов катюши, немецкие ракеты "крылышек" не имели - в полете они стабилизировались за счет вращения, как пуля или артснаряд. Любопытный факт: когда немецкая промышленность в 1943 году получила от войск СС заказ скопировать снаряд катюши, по советским образцам было сделано все, кроме одного - стабилизаторы были поставлены под углом к продольной оси ракеты, что опять-таки придавало ей вращение в полете.

Почему первую отечественную РСЗО так ласково именовали, доподлинно не известно. Ни одна их предлагаемых историками версий не является абсолютной. Самая распространенная легенда такова: название родилось из песни Блантера на слова Исаковского "Катюша", в которой есть строки о том, что она "выходила на берег" и "песню заводила".

Новые РСЗО тоже выходили на позиции и "запевали" своеобразные "музыкальные произведения", при этом катюша могла стрелять с высокой и крутой горы прямой наводкой, поэтому у бойцов тут же возникала ассоциация с высоким крутым берегом из популярной перед войной советской песни, считают сторонники данной версии.

Катюши стали прародительницами современных мощных реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", стоящих в настоящее время на вооружении соединений Сухопутных войск России. А название первого советского РСЗО до сих пор в ходу во многих странах мира. В частности, именно так - katusha missile - в сводках новостей называются палестинские ракеты, которые периодически взрываются на территории Израиля.

|

Метки: армия Великая Отечественная СССР |

Леонид Ильич Брежнев на отдыхе и не только. Часть 1 |

dubikvit в Леонид Ильич Брежнев на отдыхе и не только

dubikvit в Леонид Ильич Брежнев на отдыхе и не только

Л. И. Брежнев на охоте, 1972

Куба. Л. И. Брежнев и братья Кастро на катере. Автор Мусаэльян Владимир, 1974

Л. И. Брежнев и Ричард Никсон в Олдсмобиле. Автор Мусаэльян Владимир, 1973

Л. И. Брежнев и Фидель Кастро. Автор Мусаэльян Владимир, 1972

Л. И. Брежнев читает газету Правда. Автор Мусаэльян Владимир, 1973

Луис Корвалан и Л. И. Брежнев. Автор Мусаэльян Владимир, 1976

Новороссийск. Л. И. Брежнев на предприятии Пепси-Кола. Автор Мусаэльян Владимир, 1974

Охотничье хозяйство Залесье. Л. И. Брежнев во время охоты. Автор Мусаэльян Владимир, 1976

Охотничьи рассказы. Автор Мусаэльян Владимир, 1978

США. В летней резиденции американского президента. Автор Мусаэльян Владимир, 1973

США. Прогулка по реке Потомак. Автор Мусаэльян Владимир, 1973

У костра. Автор Мусаэльян Владимир, 1976

Казахстан. На катке Медео. Автор Мусаэльян Владимир, 1973

Крым. Во время прогулки на яхте. Автор Мусаэльян Владимир, 1973

Л. И. Брежнев в гостях у Артековцев. Автор Мусаэльян Владимир, 1979

Мои предыдущие посты:

|

Метки: Брежнев |

Звёзды советского кино. |

Алла Ларионова - знаменитая "Анна на шее" и Любава из "Садко".

Алла Ларионова - знаменитая "Анна на шее" и Любава из "Садко".Клара Лучко.

Клара Лучко в фильме "Кубанские казаки". Но самая знаменитая её роль. конечно в фильме "Цыган".

Клара Лучко в фильме "Кубанские казаки". Но самая знаменитая её роль. конечно в фильме "Цыган".

|

|

На охоте |

1955 год. На фото мой родственник - Александр Иванович Григорьев, страстный охотник, со своей охотничьей собакой.

|

Метки: 50- е годы СССР |

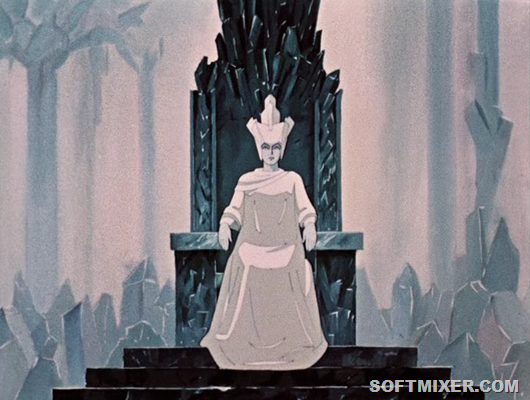

Советские мультфильмы популярные за рубежом |

jurashz в Советские мультфильмы популярные за рубежом

jurashz в Советские мультфильмы популярные за рубежом

Мультфильмы — порой, единственное, что связывает нас с безвозвратно ушедшим детством. Рисованные и кукольные, весёлые и грустные, мультипликационные фильмы дарят нам радость и детский смех. Анимация в СССР — это отдельный жанр, многие из творений гениальных советских режиссёров до сих пор оказывают заметное влияние на творчество признанных гуру современной (и не только) мультипликации…

Советские мультфильмы с удовольствием смотрят не только в России и союзных республиках: Чебурашке и Ёжику в тумане сопереживают зрители всего мира, и это говорит о том, что мультипликация — далеко не детский жанр.

"Снежная Королева", 1957-й год

Полнометражный мультипликационный шедевр "Союзмультфильма" любят дети и взрослые самых разных стран мира. Экранизацию одного из популярнейших сюжетов Ганса Христиана Андерсона перевели на множество языков, в числе которых английский, немецкий, итальянский, французский, шведский и испанский, а в1960-е и 1970-е годы телевидение Соединённых Штатов традиционно показывало "Снежную королеву" во время рождественских и новогодних праздников.

Каждый, кто смотрел эту прекрасную сказку, наверняка обратил внимание, что Снежная Королева прорисована гораздо лучше и тщательнее, чем другие персонажи мультфильма. Всё дело в том, что прекрасную, но холодную сердцем Королеву создавали по технологии, которую сейчас называют "live-action", или ротоскопирование, то есть сначала роль исполнила актриса (Мария Бабанова), а затем изображение на киноплёнке покадрово превратили в мультипликацию.

В озвучке персонажей мультфильма для западных стран принимали участие самые известные и талантливые актёры: так, во французской версии Снежная Королева говорила голосом Катрин Денёв, а в 1998-м году другая известная актриса Кирстен Данст продублировала Герду.

Кстати, один из признанных гениев современной анимации Хаяо Миядзаки как-то сказал, что это творение советского режиссёра Льва Атаманова оказало решающее воздействие на выбор его жизненного пути.

"Ну, погоди!", 1969—1993 гг.

Мультсериал о похождениях Волка и Зайца стал одним из символов советской мультипликации. Герои этой без преувеличения эпической саги полюбились большим и маленьким зрителям во многих странах мира и даже проникли в виртуальную реальность: в 1984-м году была выпущена одноимённая карманная компьютерная игра (известная также как "Электроника 24–01" или "Электроника ИМ-02"), а в 1993-м году появилась игра на платформе Nintendo Entertainment System под названием "I’ll Get You".

Изначально создатели мультфильма предполагали, что Волка озвучит Владимир Высоцкий, но знаменитый поэт и исполнитель в то время находился в опале, поэтому к участию в проекте привлекли Анатолия Папанова, хриплый голос которого и стал визитной карточкой мультперсонажа.

Интересно, что практически все режиссёры отказались от мультфильма, лишь Вячеслав Котёночкин заявил: "В этом что-то есть!" и оказался прав — советский вариант "Тома и Джерри" быстро стал популярен не только в странах социалистического лагеря, но и во всём мире, а в 2010-м году Монетный двор Польши даже выпустил памятную коллекционную монету с изображением Зайца и Волка.

"Крокодил Гена", 1969—1983 гг.

Наверняка создатели образов Крокодила Гены и Чебурашки даже не предполагали, какую популярность персонажи 4-серийного мультфильма обретут во всём мире, особенно, конечно, последний.

Нелепый зверёк, напоминающий не то медвежонка, не то зайца — плод фантазии знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского. Как утверждал автор, идея пришла к нему, когда писатель был в гостях у знакомых, маленькая дочка которых расхаживала по дому в длинной пушистой шубе, постоянно спотыкаясь и падая. После очередного раза отец девочки воскликнул: "Ой, опять чебурахнулась!". Успенского заинтересовало оригинальное слово, которое он затем и использовал в книге.

По сюжету, экзотическое животное попало к людям вместе с одним из ящиков, в которых везли апельсины, причём Чебурашка так объелся этими фруктами, что не мог стоять на ногах, и когда ящик вскрыли, просто выпал оттуда, за что и получил такое смешное имя-прозвище.

Анимационные персонажи, созданные Романом Качановым и Эдуардом Успенским при непосредственном участии художника-постановщика Леонида Шварцмана, пожалуй, одни из самых узнаваемых мультипликационных героев в мире. Мало кто знает, что в 1970-х годах в Швеции выходили циклы детских теле- и радиопередач, в которых присутствовали образы Крокодила Гены и Чебурашки, только последнего шведы назвали Drutten, что является адаптацией русского имени (по-шведски drutta — "падать, спотыкаться"). Кстати, сюжетно шведская версия никак не связана с советскими мультфильмами, так что многие шведы даже сейчас понятия не имеют, что их Дрюттен — это наш Чебурашка.

В английском и американском прокате главный персонаж получил имя Топл ("Topple"), немцы знают его, как Куллерьхена ("Kullerchen") или Плумпса ("Plumps"), а в Финляндии неведомого зверька именуют Муксис ("Muksis").

Совершенно необъяснима любовь японцев к Чебурашке: в 2003-м году компания "SP International" приобрела у "Союзмультфильма" права на распространение этих мульт-образов до 2023-го года, а в 2009-м году в Японии стартовал показ анимационного сериала "Cheburashka Arere?", созданного режиссёром Сусуму Кудо (Susumu Kudo). Кроме этого в Японии вышел римейк первого мультфильма ("Крокодил Гена"), полностью повторяющий сюжет оригинала, и несколько других анимационных работ, посвящённых любимым героям.

Крокодил Гена, Чебурашка и их друзья радуют и вдохновляют уже не одно поколение зрителей, в некоторых городах России персонажи даже увековечены в памятниках, а в Москве 29 мая 2008-го года был открыт музей Чебурашки.

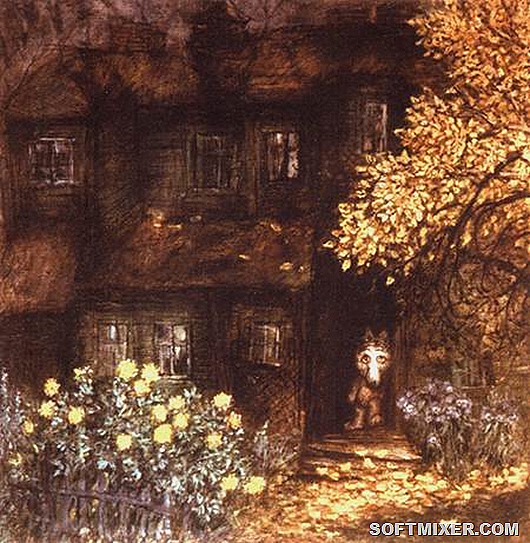

"Жил-был пёс", 1982-й год

Сценарий для 10-минутного мультипликационного фильма по мотивам украинской народной сказки режиссёр Эдуард Назаров писал целый год.

Простая, короткая история дружбы и взаимовыручки Волка и пожилого сторожевого Пса покорила сердца зрителей всего мира. Мультфильм получил первый приз на Международном фестивале короткометражного кино в Оденсе (Дания) и специальный приз жюри на Международном фестивале анимационных фильмов в Эннеси, Франция.

Согласно данным ресурса IMDb (Internet Movie Data base), "Жил-был пёс" — один из самых популярных мультфильмов, выпущенных в России и СССР.

Кстати, в черновых набросках к мультфильму Волк выглядел по-другому, но режиссёру показалось, что его облик не соответствует голосу А. Джигарханяна, устами которого говорит персонаж (изначально Волка должен был озвучить Михаил Ульянов, но он отказался из-за плотного съёмочного графика), поэтому персонажа пришлось полностью перерисовать. А звук уезжающей телеги в начале мультфильма Эдуард Назаров позаимствовал из киноленты "Чапаев".

Вымышленные герои анимационной ленты достойны звания народных артистов: практически каждая фраза из мультфильма цитируется уже много лет, а, например, в Томске установлен так называемый Памятник счастью — 200-килограммовая бронзовая статуя в виде сидящего Волка. При нажатии на определённую кнопку герой мультфильма произносит одну из знаменитых фраз: "Щас спою!", "Бог в помощь!", "Ну ты заходи, если что" и другие.

"Ёжик в тумане", 1975-й год

В 2003-м году творение Юрия Норштейна по результатам опроса критиков и мультипликаторов из разных стран признали лучшим мультфильмом всех времён и народов.

Со времени выпуска на экран история о Ёжике и его друге Медвежонке вышла за рамки детской анимации и стала настоящей философской притчей. Пожалуй, лучше всего о мультфильме сказал его автор: "Там нет никакой интриги в действии, там нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в „Ёжике в тумане“ произошёл счастливый случай совпадения всех элементов".

Основой для мультипликационного фильма послужила сказка Сергея Козлова, а после успеха "Ёжика" было создано ещё несколько короткометражных экранизаций, но ни одна из них не стала столь же популярной.

Есть мнение, что прототипом облика главного героя послужил профиль певицы и драматурга Людмилы Петрушевской (об этом, в частности, в своей книге упоминает сама Петрушевская), однако Норштейн описывает процесс создания Ёжика несколько иначе: мультипликаторы перепробовали множество вариантов, внешность будущей "звезды" постоянно менялась.

Режиссёр кричал, что даже после мгновенного появления герой должен "отпечататься" на экране, и, в конце концов, жена Норштейна и по совместительству художник его мультфильмов Франческа Ярбусова, сделала именно так, как нужно.

Кстати, второе место в рейтинге самых лучших мультипликационных фильмов также принадлежит Юрию Норштейну — это анимационная лента "Сказка сказок".

|

Метки: мульфильмы СССР |

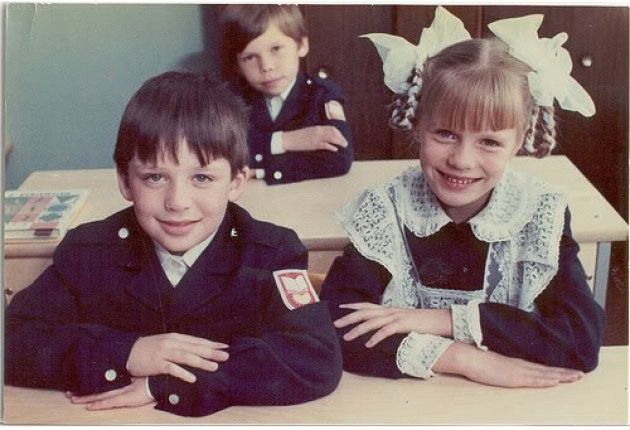

Знаменитости в детстве. Часть 2 |

dubikvit в Знаменитости в детстве. Часть 2

dubikvit в Знаменитости в детстве. Часть 2

Владимир Высоцкий

Юра Никулин

Александр Абдулов

Валя Талызина

Женя Петросян

Александр Ширвиндт

Лев Перфилов

Маша Шукшина

Алла Пугачева

Наташа Гвоздикова

Саша Галибин

Андрей Краско

Стас Садальский

Саша Пороховщиков

Константин Хабенский

Смотрите также:

|

| Знаменитости в детстве. Часть 1 |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: Дети |

Против дурного вкуса |

|

Метки: 20- годы е годы |

Эксклюзивный домашний кинотеатр из эпохи СССР |

|

Метки: радиоприёмник радио 60- е годы магнитофон радиоприемник |

Советские рекламные снимки 1960-х |

dubikvit в Советские рекламные снимки 1960-х

dubikvit в Советские рекламные снимки 1960-х

Реклама пылесоса. Автор Трахман Михаил, 1960-е

Реклама сигарет Лайка. Автор Трахман Михаил, 1960-е

Реклама телефона. Автор Трахман Михаил, 1960-е

Реклама холодильника. Автор Трахман Михаил, 1960-е

Реклама электробритвы. Автор Трахман Михаил, 1960-е

Мои предыдущие посты:

|

Метки: реклама 60- е годы |

Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 6 |

dubikvit в Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 6

dubikvit в Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 6

...Январь 1936 года. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление о строительстве в Евпатории детского курорта. С тех пор прошло пятьдесят лет. Сейчас здесь, кроме многочисленных санаториев, функционируют более двадцати стационарных пионерских лагерей.

У самого моря, в нескольких километрах от центра, в районе с поэтическим названием Чайка, построена страна Пионерия. На многие километры выстроились великолепные корпуса лагерей юных ленинцев. В течении года в них отдыхают и набираются сил тысячи ребят.

Море - это счастье. Счастье проснуться рано утром и услышать рокот прибоя, счастье долго, до озноба, купаться в пенистых волнах, падая на них с радостным криком. Счастье лежать на грячем песке и говорить о своих мальчишеских делах. Тот, кто побывал на море хоть раз, запомнит его на всю жизнь

Всесоюзная детская здравница. Здесь детям дано всё самое лучшее: санатории, пионерские лагеря, пляжи. О детях заботятся врачи, опытный персонал. Как же хорошо им здесь!

В Евпатории вас всюду ожидает сказка. Добрых гномов и совсем не злых зверей можно увидеть в городских парках, с ними даже фотографируются на память.

А в детском саду "Журавлик" вы попадёте в настоящие тропики - здесь под стеклянной крышей растут бананы

Продолжение следует...

Использованы текст Пашкова П. П. и фото Школьного В. В. из фотоальбома "Евпатория". Издательство "Мыстэцтво", Киев - 1985 г.

Смотрите также:

|

|

|

|

|

| Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 1 | Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 2 | Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 3 | Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 4 | Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 5 |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 80- е годы |