Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Екатерина II: счастливая случайность на русском троне. Часть 3. Дела сердечные |

Супружеская жизнь с Петром не сложилась, но любовь продолжала занимать в жизни Екатерины значительное место. Она сама сознавалась в своих записках, что, не будучи особенно красивой, она всё же умела нравиться. Первым её любовником, вероятно, был Захар Чернышёв, который приглянулся ей ещё в 1745 году.

14.Чернышев. Дослужился до генерал-фельдмаршала

Мой авторский проект Русское тысячелетие Х—ХХ

https://sponsr.ru/1000_let_rossia/

В настоящее время это единственный в Сети систематический цикл тысячелетней русской истории от профессионального историка.

Захара она называла «горячая голова». Записка по-французски:

«Первый день, как будто ждала вас, так вы приучили меня видеть вас; на другой находилась в задумчивости и избегала общества; на третий смертельно скучала; на четвёртый аппетит и сон покинули меня; все мне стало противно: народ и прочее... на пятый полились слезы... Надо ли после того называть вещи по имени? Ну вот: я вас люблю!»

Удалённый затем от двора, он вновь явился в 1751 году и нашёл, что великая княгиня за шесть лет очень похорошела. На этот раз роман продолжался недолго.

15.Салтыков

В следующем году Екатерина увлеклась Сергеем Салтыковым, который считался самым красивым мужчиной при дворе. Говорили, что сама Елизавета была не равнодушна к нему, но он предпочёл сделаться любовником Екатерины. Когда об этой связи сделалось известно императрице, она, то ли в самом деле радея о чести великого князя, то ли из ревности, сделала вид, что гневается. Салтыков должен был уехать на время в деревню и вернулся лишь в феврале 1753 года. На этот раз Елизавета была в другом настроении: она погружена была в государственные заботы.

Стареющая императрица ждала появления у великокняжеской четы наследника и в том, что он не появлялся, винила Екатерину. В своих записках Екатерина сообщает, что императрица решила прибегнуть к радикальным мерам. В один из куртагов Елизавета стала выговаривать гофмейстерше Чоглоковой, что от верховой езды у великой княгини вот уже столько лет нет детей. Чоглокова отвечала, что относительно детей тут нет вины, что дети не могут родиться без причины и что хотя их императорские высочества. уже с 1745 года живут вместе, но причины до сих пор не было. Тогда Елизавета стала бранить Чоглокову и сказала, что она взыщет на ней, зачем она не позаботилась напомнить об этом предмете обоим супругам.

Получив такой нагоняй, Чоглокова начала хлопотать, чтобы буквально исполнить приказание императрицы. Однажды она отвела в сторону Екатерину и сказала: «Послушайте, я должна поговорить с вами откровенно». «Я, разумеется, стала слушать во все уши, — писала позже Екатерина. — Сначала, по обыкновению, она долго рассуждала о своей привязанности к мужу, о своём благоразумии, о том, что. нужно и что не нужно для взаимной любви и для облегчения супружеских уз; затем стала делать уступки и сказала, что иногда бывают положения, в которых интересы высшей важности обязывают к исключениям из правила. Я слушала и не прерывала её, не понимая, к чему все это ведёт. Я была несколько удивлена её речью и не знала, искренно ли говорит она или только ставит мне ловушку. Между тем, как я мысленно колебалась, она сказала мне: «Вы увидите, как я чистосердечна, и люблю ли я моё отечество; не может быть, чтобы кое-кто вам не нравился; предоставляю вам на выбор Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина; если не ошибаюсь, вы отдадите предпочтение последнему». «Нет, вовсе нет», — закричала я. «Но, если не он, — сказала она, — так, наверное, Сергей Салтыков». На этот раз я не возразила ни слова, и она продолжала говорить: «Вы увидите, что от меня вам не будет помехи».

16.С Петром

В конце концов императрица по подсказке доверенных лиц устроила врачебный осмотр супружеской четы, о результатах которого мы узнаём из сообщений иностранных дипломатов: «Великий князь был не способен иметь детей от препятствия, устраняемого у восточных народов обрезанием, но которое он считал неизлечимым» (фимоз). Известие об этом ввергло Елизавету Петровну в шок. «Поражённая сею вестью, как громовым ударом, — пишет один из очевидцев, — Елизавета казалась онемевшею, долго не могла вымолвить слова, наконец, зарыдала».

Вскоре после операции дело наладилось. Екатерина забеременела три раза подряд и, после двух выкидышей, 20 сентября 1754 года родила сына. «Только что его спеленали, — вспоминала потом Екатерина, — явился по приказанию императрицы её духовник и нарёк ребёнку имя Павла, после чего императрица тотчас велела акушерке взять его и нести за собою; а я осталась на родильной постели… Как скоро императрица удалилась, великий князь со своей стороны тоже ушёл, вслед за ним граф и графиня Шуваловы, и я никого больше не видела… Я… заливалась слезами с той самой минуты, как родила. Меня особенно огорчало то, что меня совершенно бросили. После тяжёлых и болезненных усилий я осталась решительно без прибору, между дверями и окнами плохо затворявшимися; я не имела сил перейти в постель, и никто не смел перенести меня, хотя постель находилась в двух шагах… Императрица была очень занята ребёнком и не отпускала от себя акушерку ни на минуту. Обо мне вовсе и не думали… Я умирала от жажды; наконец меня перенесли в постель, и в этот день я никого больше не видала, даже не присылали наведаться о моём здоровье».

Правда, злые языки при дворе едва ли не вслух говорили, что ребёнка надо было бы величать Сергеевичем.

С Екатериною после рождения Павла стали поступать как с человеком, исполнившим заказанное дело и ни на что больше не годным. Даже в любви не дано ей было утешения, поскольку сразу после родов императрица отправила Салтыкова с дипломатическим поручением в Швецию. По возвращении бывший любовник относился к Екатерине холодно и небрежно. Он имел даже дерзость назначать ей свидания, на которые сам не приходил. Однажды она тщетно прождала его до трёх часов ночи. К тому же до неё дошли известия о том, с какой неумеренностью Салтыков вёл себя в Швеции, где он буквально не пропускал ни одной женщины. Екатерина была этим не на шутку раздосадована. Как видно из её записок, она имела к Салтыкову большое и сильное чувство.

Впрочем, таково же было отношение императрицы к Петру Фёдоровичу. Из-за его несносных проделок и дурашливых кривляний императрица не могла пробыть в его компании «и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения». Он, например, просверлил дыры в стене комнаты, где тётушка-императрица принимала фаворита Алексея Разумовского, и не только сам наблюдал за тем, что там происходило, но приглашал заглянуть в глазок и «дружков» из своего окружения. Можно представить силу гнева Елизаветы Петровны, узнавшей о проделке. Тётушка-императрица отныне в сердцах частенько называет его то дураком, то уродом, а то и «проклятым племянником».

17.Понятовский

Год после родов прошёл серо и одиноко. Екатерина много болела и почти не участвовала в светской жизни. Наконец, на одном из балов ей попался на глаза молодой польский граф Станислав Понятовский, приехавший в Россию в свите английского посла Вильямса. По всем статьям он был не чета Салтыкову: получил хорошее разностороннее образование, много путешествовал, долго жил в Париже. В свою очередь Екатерина произвела впечатление на Понятовского. «Ей было двадцать пять лет, — вспоминал он позже. — Она лишь недавно оправилась после первых родов и находилась в том фазисе красоты, который является наивысшей точкой её для женщин, вообще наделённых ею. Брюнетка, она была ослепительной белизны: брови у неё были черные и очень длинные; нос греческий, рот как бы зовущий поцелуи, удивительной красоты руки и ноги, тонкая талия, рост скорее высокий, походка чрезвычайно лёгкая и в то же время благородная, приятный тембр голоса и смех такой же весёлый, как и характер, позволявший ей с одинаковой лёгкостью переходить от самых шаловливых игр к таблице цифр».

Вильямс, вскоре заметивший взаимную симпатию молодых людей, способствовал их сближению из политических соображений. С другой стороны, Понятовский был близким другом Льва Нарышкина, большого приятеля Екатерины. Вечерами Екатерина переодевалась в мужское платье, и Нарышкин отвозил её на своей карете в дом невестки Анны. Там Екатерина встречалась с любовником, а под утро возвращалась во дворец, никем не замеченная.

Впрочем, связь её с Понятовским, как и прежняя с Салтыковым, ни для кого не составляла секрета. Даже Пётр о многом догадывался, но, поскольку он решительно не любил своей жены, ему было все равно. К тому же он был увлечён в это время графиней Елизаветой Воронцовой, и оба супруга, довольные течением своих любовных дел, старались не мешать друг другу. Один случай заставил их даже заключить что-то вроде пакта о ненападении. Случилось так, что Понятовский захотел тайком посетить Екатерину, жившую в это время вместе с мужем в Ораниенбауме. Но когда он выходил рано утром из дворца, его арестовал пикет кавалерии и препроводил к великому князю. Пётр стал допрашивать пленника и был чрезвычайно раздражён его молчанием. «Я знаю, — сказал он, — все ваши интриги с великой княгиней. Может быть, вы даже питаете злой умысел против меня. При вас есть пистолеты…»

Обеспокоенная таким поворотом дела Екатерина обратилась за поддержкой к любовнице своего мужа. Во время приёма во дворе она шепнула ей на ухо: «Вам так легко было бы сделать всех счастливыми». Воронцова все поняла и принялась хлопотать за любовника Екатерины. В тот же день, переговорив с Петром, она впустила Понятовского в его комнату. Позже Понятовский так описывал эту встречу. «Пётр, увидев поляка, воскликнул: «Не безумец ли ты, что до сих пор не доверился мне!» Затем он со смехом объяснил, что и не думает ревновать; меры предусмотрительности, принимаемые вокруг ораниенбаумского дворца, были лишь в видах обеспечения безопасности его особы». «А теперь, — сказал он, — если мы друзья «здесь не хватает ещё кое-кого». С этими словами он пошёл в комнату Екатерины, вытащил её из постели и, не дав ей времени одеть чулки и юбку, в одном капоте привёл в комнату. Указав на Понятовского, он сказал: «Вот он, надеюсь, теперь мной довольны». «После этого, — писал далее Понятовский, — я часто бывал в Ораниенбауме. Я приезжал вечером, поднимался по потайной лестнице, ведшей в комнату великой княгини; там были великий князь и его любовница; мы ужинали вместе, затем великий князь уводил свою любовницу и говорил нам: «Теперь, дети мои, я вам больше не нужен». Я оставался сколько хотел».

18.Екатерина

Снисходительность Петра имела, однако, свои пределы. Узнав, что Екатерина во второй раз беременна, он высказал во всеуслышание своё неудовольствие. «Раз у себя в комнате, — вспоминала позже Екатерина, — в присутствии Льва Нарышкина и многих других, он вздумал сказать: «Бог знает, откуда моя жена беременеет; я не знаю наверное, мой ли этот ребёнок и должен ли я признавать его своим». Лев Нарышкин в ту же минуту прибежал ко мне и передал мне этот отзыв. Это, разумеется, испугало меня, я сказала Нарышкину: вы не умели найтись; ступайте к нему и потребуйте от него клятвы в том, что он не спал со своей женою, и скажите, что, как скоро он поклянётся, вы тотчас пойдёте донести о том Александру Шувалову, как начальнику Тайной канцелярии. Лев Нарышкин действительно пошел к великому князю и потребовал от него этой клятвы, на что тот отвечал: «Убирайтесь к чёрту и не говорите мне больше об этом».

9 декабря 1758 года Екатерина родила дочь Анну. Описанный инцидент заставил её о многом задуматься. «Слова великого князя, произнесённые с таким безрассудством, — вспоминала Екатерина, — очень меня рассердили, и с тех пор я увидала, что мне остаются на выбор три, равно опасные и трудные пути: 1-е, разделить судьбу великого князя, какая она ни будет; 2-е, находиться в постоянной зависимости от него и ждать, что ему угодно, будет сделать со мною; 3-е, действовать так, чтобы не быть в зависимости ни от какого события. Сказать яснее, я должна была либо погибнуть с ним, или от него, либо спасти самое себя, моих детей и, может быть, вер государство от тех гибельных опасностей, в которые несомненно ввергли бы и меня нравственные и физические качества этого государя».

19.Бестужев

В поисках союзника Екатерина обратилась к канцлеру Бестужеву. Их сблизили общие враги и опасности. Здоровье императрицы ухудшалось, у ней начались болезненные припадки. В случае её смерти при императоре Петре III Бестужеву грозила ссылка, Екатерине — развод и монастырь. «Болезненное состояние императрицы и её частые конвульсии, — писала позже Екатерина, — заставляли всех думать о будущем. Граф Бестужев, и по месту своему и по своим способностям, конечно, не менее других должен был заботиться о том, что предстояло… Он составил план, чтобы, как скоро императрица скончается, великий князь по праву был объявлен императором, но чтобы в то же время мне было предоставлено публичное участие в управлении; все лица должны были остаться при своих местах; Бестужев получал звание подполковника в четырёх гвардейских полках и председательство в трёх государственных коллегиях, иностранной, военной и адмиралтейской».

Но Бестужев напрасно загадывал так далеко: гроза разразилась над ним гораздо раньше смерти Елизаветы. Благодаря интригам Шуваловых и вице-канцлера Воронцова он был обвинён государственной измене и арестован 15 февраля 1758 года. Следствие по его делу вскоре выяснило, что Екатерина пыталась оказать влияние на политику России. Всё это страшно раздражило Елизавету. Великая княгиня почувствовала вскоре всю силу императорского гнева. Одно время она даже готова была покинуть Россию, и лишь благодаря исключительной твёрдости ей удалось несколько смягчить предубеждение императрицы против себя.

Продолжение следует

Мой авторский проект Русское тысячелетие Х—ХХ

https://sponsr.ru/1000_let_rossia/

В настоящее время это единственный в Сети систематический цикл тысячелетней русской истории от профессионального историка. Я постараюсь компетентно (то есть используя научный подход к источникам) осветить для вас как общий ход тысячелетней русской истории, так и отдельные детали её поступательного развития. В центре внимания — события, люди, взаимовлияния русской цивилизации с другими цивилизациями и народами, культурные и ментальные явления разных эпох и столетий, спорные вопросы и загадки русской истории.

Для вас будет адаптирован огромный научный материал. Думаю, его будет способен усвоить и старшеклассник. Так что можете использовать его в процессе школьного обучения.

Каждый выпуск включает в себя подкаст (для тех, кто всегда в пути) + расшифровка текста с иллюстрациями (для неспешного чтения по любимый напиток).

Цикличность: один-три выпуска в неделю (от 10 минут до получаса).

Спасибо за интерес к нашей великой и трудной истории!

Присоединяйтесь!

https://sponsr.ru/1000_let_rossia/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: русские государи Екатерина II |

Не там и не тогда |

Иногда в сети под этой фотографией можно видеть надпись, что это фотография Адольфа Гитлера, посещающего немецкий город после бомбардировки союзниками во время войны.

На самом деле здесь зафиксировано посещение фюрером деревни Эшельбронн в Вюртемберге после взрыва боеприпасов, уничтожившего 203 дома.

14 сентября 1933 года.

|

Метки: историческая фотография |

Три столпа официальной идеологии современной России |

Страх настоящего.

Страх будущего.

Страх прошлого.

Отсюда чувство безнадёжности, разлитое в воздухе, и саморазрушительные приступы злобы.

|

Метки: актуально |

Екатерина II: счастливая случайность на русском троне. Часть 2. Замужество |

7.В юности

Казалось, юной принцессе нечего было ожидать от судьбы. Между тем честолюбивые мечты пробудились в ней очень рано.

В третьем варианте Записок на полях имеется подзаголовок «Предчувствие», относящийся к тексту, в котором говорится: «В глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной Русской императрицей».

Мой авторский проект Русское тысячелетие

Заходите, комментируйте!

Веру в Провидение у Софии поддерживали многие. Во втором варианте Записок Екатерина II вспоминает, как в 1736 году в доме её отца в Штеттине, произошла следующая история. Некто Больхаген, советник и друг принца Христиана-Августа, проживавший в упомянутом доме, как подчёркивает Екатерина II, «пробудил во мне первое движение честолюбия, какое я в себе почувствовала». В комнате Софии он читал газету, в которой сообщалось о свадьбе принцессы Августы Саксен-Готской (её троюродной сестры) с принцем Уэльским, сыном короля Георга II Английского. Больхаген обратился к гувернантке Кардель: «Ну, правду сказать, эта принцесса была воспитана гораздо хуже, чем наша; да она совсем и некрасива; и, однако, вот суждено ей стать королевой Англии; кто знает, что станется с нашей». Старик, как вспоминает Екатерина II, «стал проповедовать мне благоразумие и все христианские и нравственные добродетели, дабы сделать меня достойной носить корону, если она когда-нибудь выпадет мне на долю. Мысль об этой короне начала тогда бродить у меня в голове и долго бродила с тех пор». Напомним, что принцессе Софии было в ту пору около 7 лет.

Через пять или шесть лет подобная история произошла в Брауншвейге; туда приехал с епископом Корвенским монах, который предсказывал будущее по лицам. Он услышал похвалы и предсказания прекрасного будущего, которые мать Софии высказывала Марианне Брауншвейг-Бевернской, и сказал, что в чертах этой принцессы он не видит ни одной короны, но по крайней мере три короны видит на челе её дочери. «События, — замечает Екатерина II, — оправдали это предсказание».

Эта история, прежде чем воплотиться во втором варианте Записок, оказалась на отдельном листке с подобными же историями. Там сказано, что «мать моя приняла то за шутку; он же сказал ей, чтоб она никак о том не сумневалась, и отвёл её к окошку, и она после уже с прекрайним удивлением сказала, что он ей чудеса насказал, о чём она ему и говорить запретила...».

Позже она писала, что, когда её троюродный брат принц голштинский Карл-Петер был объявлен в 1742 году наследником русского престола, она «во глубине души предназначила себя ему», потому что считала эту партию самой значительной из всех возможных. Между тем сразу по приезде племянника в Петербург Елизавета стала устраивать его женитьбу. Среди других кандидатур подумали и о Софье-Августе. В конце 1742 года та ездила с матерью в Берлин, где знаменитый французский художник Пэн написал её портрет.

8.Портрет Пэна

Екатерина знала, что этот портрет должен быть отправлен в Петербург императрице. (Прусский король Фридрих II, очень хлопотавший об этом браке, утверждал позже, что идея с написанием портрета принадлежала ему.) Но прошёл ещё целый год, прежде чем судьба её определилась окончательно. За это время в Петербурге рассмотрели несколько политических комбинаций и в конце концов остановились на цербстской принцессе. Детская мечта Екатерины осуществилась.

Что стало определяющим при выборе русским двором принцессы Софии? Саксонский резидент Пецольд писал по этому поводу: будучи хотя «из знатного, но столь малого рода», она будет послушной супругой без каких-либо претензий на участие в большой политике. Свою роль сыграли при этом и элегические воспоминания Елизаветы Петровны о её несостоявшемся браке со старшим братом матери Софии — Карлом Августом (незадолго до свадьбы он умер от оспы), да и доставленные императрице портреты миловидной принцессы, которая уже тогда всем «нравилась с первого же взгляда» (так без ложной скромности напишет в своих «Записках» Екатерина II).

В начале января 1744 года в Цербст прискакал курьер из Петербурга. Он привёз письмо Брюмера, гувернёра и воспитателя великого князя Петра Фёдоровича. Брюмер писал, что Иоанна-Елизавета должна незамедлительно выехать вместе с дочерью в Россию. К письму был приложен чек на 10 000 рублей для покрытия путевых издержек. Хотя в письме ни слова не говорилось о замужестве, родители сразу сообразили в чём дело.

10 или 12 января мать и дочь отправились в путь. В Берлине они остановились на несколько дней, и здесь Екатерину навестил король Фридрих. Он остался доволен маленькой принцессой, а матери велел соблюдать осторожность и скрывать в дороге свои имена. С этого времени Иоанна-Елизавета путешествовала под именем графини Рейнбек. Дорога была ужасной. Принцессы вынуждены были ночевать в крестьянских избах. Обе они страдали от холода, а Екатерина к тому же расстроила себе желудок грубой пищей и местным пивом. Но едва мать и дочь оказались на русской территории всё изменилось. Их встречали с пышностью и почётом. 9 февраля путешественницы прибыли в Москву, где тогда находился двор.

Елизавета приняла Екатерину и её мать чрезвычайно радушно. Пётр в первые дни также был очень предупредителен к ней. Однако Екатерина очень быстро его раскусила. Вскоре Пётр между прочим сказал своей будущей невесте, что ему всего более нравится в ней то, что она его двоюродная сестра и что по родству он может говорить с нею откровенно. Вслед затем он открылся в своей любви к одной из фрейлин императрицы. Он объяснил, что желал бы жениться на ней, но готов жениться и на Екатерине, так как этого желает его тётка. Екатерина краснела, слушая эти излияния родственного чувства, и благодарила его за доверенность, но в глубине души не могла не дивиться его испорченности и совершенному непониманию самых простых вещей.

Сама она очень скоро сообразила, что для того, чтобы остаться в России и иметь в ней значение, следует сделаться русской. Вскоре по приезде к ней приставили троих учителей: Симона Тодоровского для наставления в православной вере, Василия Ададурова для русского языка и балетмейстера Ланге для танцев. Желая поскорее выучиться русскому языку, Екатерина вставала по ночам и, в то время как все кругом спали, сидя в постели, вытверживала наизусть тетради, которые давал ей Ададуров. В комнате было жарко, и, не зная московского климата, она не считала нужным обуваться, а как вставала с постели, так и ходила босиком. Вследствие этого на пятнадцатый день у неё открылось воспаление лёгких, которое чуть не свело её в могилу. Почти месяц будущая великая княгиня находилась между жизнью и смертью. Когда положение её стало совсем плохо, мать хотела пригласить к ней лютеранского пастора, но Екатерина пожелала видеть Симона Тодоровского. Эпизод этот стал широко известен и сильно расположил в пользу Екатерины как саму императрицу, так и весь её двор.

С этого времени брак Екатерины с великим князем казался делом окончательно решённым, но новое обстоятельство едва не смешало все планы. Открылась переписка Иоанны-Елизаветы с Фридрихом II. Елизавета Петровна, которой принцесса-мать и без того не нравилась из-за своего склочного характера, была очень рассержена. Некоторое время думали, что она вышлет цербстскую принцессу вместе с дочерью прочь из России. Екатерина пережила несколько тяжёлых дней. Наблюдая за Петром, она ясно видела, что он расстался бы с ней без сожаления. «Что касается до меня, — писала она позже в своих записках, — то, зная его свойства, я бы не пожалела его, но к короне русской я не была так равнодушна».

Всё, однако, уладилось, и 28 июня Екатерина приняла православие. Ещё не освоившись с русским языком, заучив всего несколько расхожих фраз, Екатерина затвердила «как попугай», составленное для неё исповедание веры и произнесла это исповедание внятно и громко, нигде не запнувшись. Это было первое торжественное её выступление на придворной сцене, вызвавшее общее одобрение и даже слёзы умиления у зрителей, но сама она, по замечанию иноземного посла, не проронила слезинки и держалась настоящей героиней. Императрица сделала новообращённой знатные подарки — бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей. На другой день состоялось и официальное обручение, принесшее Екатерине титулы великой княгини и императорского высочества.

9.Петр и Екатерина

Следующий год, прожитый в ожидании постоянно откладывающейся свадьбы (великий князь в это время много и тяжело болел: он перенёс плеврит и оспу), был наполнен для Екатерины множеством разнообразных впечатлений. С самого прибытия в Россию она прилежно изучала обряды русской церкви, строго держала посты, много и усердно молилась, особенно при людях, даже иногда превосходя в этом желание набожной Елизаветы, но страшно сердя тем Петра. Впрочем, в это время отношения с великим князем были достаточно приятельскими. Гораздо больше неприятностей доставляла Екатерине её собственная мать. Она беспрестанно интриговала и сплетничала, завидовала своей дочери и вечно бранила её. Вскоре она перессорилась из-за пустяков почти со всеми, начиная с императрицы и кончая великим князем, ни с кем не водилась и обедала одна, сидя у себя в комнатах.

В противовес ей Екатерина, обладавшая от природы весёлым и уживчивым характером, с удовольствием замечала, как с каждым днём росло расположение к ней публики, которая смотрела на неё как на замечательного умного ребёнка. Но, по мере того как приближался день свадьбы, меланхолия все более и более овладевала ею. Позже она писала об этом времени: «Сердце не предвещало мне счастья, одно честолюбие меня поддерживало. В глубине моей души было не знаю что-то такое; не на минуту не оставлявшее во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь того, что сделаюсь самодержавною русскою императрицею».

10.Свадебное платье

Наконец 21 августа 1745 года состоялась свадьба. Церемонии и пиршества продолжались десять дней. Однако семейная жизнь молодожёнов началась с разочарований. Как пишет сама Екатерина, плотно поужинавший в тот вечер супруг, «улёгшись подле меня, задремал и благополучно проспал до самого утра». И так продолжалось из ночи в ночь. Пётр Фёдорович, как и до свадьбы, самозабвенно играл в куклы, дрессировал (вернее, истязал) свору своих собак, устраивал ежедневные смотры потешной роте из придворных кавалеров его же возраста, а по ночам с азартом обучал «ружейной экзерциции» (упражнениям) жену, доводя её до полного изнеможения.

Для 16-летней Екатерины началась продолжительная школа испытаний. «Я очень хорошо видела, — писала она позже, — что великий князь вовсе не любит меня. Через две недели после свадьбы он опять признался мне в своей страсти к девице Карр, императрициной фрейлине. Графу Дивиеру, своему камергеру, он сказал, что между этой девушкой и мною не может быть никакого сравнения. Дивиер был противного мнения, он на него рассердился за это. Эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела, как он дулся на Дивиера».

11.В охотничьем костюме

Страстная и горячая от природы Екатерина пристрастилась к охоте и верховой езде. Позже она так описала свой образ жизни в Ораниенбауме: «По утрам я вставала в три часа и без прислуги с ног до головы одевалась в мужское платье. Мой старый егерь дожидался меня, чтобы идти на морской берег к рыбачьей лодке. Пешком с ружьём на плече, мы пробирались садом и, взяв с собой легавую собаку, садились в лодку, которою правил рыбак. Я стреляла уток в тростнике по берегу моря. Часто мы огибали канал, и иногда сильный ветер уносил нашу лодку в открытое море».

12.Верхом

Но верховая езда нравилась ей больше, чем охота. «Я страстно любила верховую езду, — писала она, — и чем больше было в ней опасности, тем она была милее мне. Случалось иногда, что я до тринадцати раз в день садилась на лошадь».

Танцы и маскарады также занимали её. Но все эти забавы не могли заполнить пустоты её жизни, особенно в долгие зимние дни. Надёжными союзниками в борьбе со скукой стали для Екатерины книги. После свадьбы она, по её словам, только и делала, что читала. «Никогда без книги, и никогда без горя, но всегда без развлечений», — так очерчивает Екатерина своё тогдашнее времяпрепровождение. В шутливой эпитафии, которую она напишет себе самой в 1778 году, она признается, что в течение 18 лет скуки и уединения (замужества) она имела достаточно времени, чтобы прочитать много книг. Сначала она без разбора читала романы; потом ей попались под руку сочинения Вольтера, которые произвели решительный перелом в выборе её чтения: она не могла от них оторваться и не хотела, прибавляет она в письме к самому Вольтеру, читать ничего, что не было так же хорошо написано и из чего нельзя было бы извлечь столько пользы. Таким образом чтение перестало быть для неё только развлечением. Она принимается за историю Германии в 10 тяжеловесных томах, усидчиво прочитывая по одному тому в 8 дней, столь же регулярно изучает огромный, в четырёх объёмистых томах философский словарь Бейля, прочитывая по тому в полгода. В то же время она прочитала множество русских книг, какие могла достать. Она изощрила своё внимание, расширила кругозор, приобрела глубину мысли, так что без труда прочла даже «Дух законов» Монтескье, вышедший в том же 1748 году, а «Анналы» Тацита своей глубокой политической печалью произвели необыкновенный переворот в её голове, заставив её видеть многие вещи в чёрном цвете и углубляться в причины политических событий.

13.В молодости

И вновь ей предсказывают великую судьбу. В Записках Екатерина II упомянула о знаменитом пророчестве ораниенбаумского садовника Ламберта: «Этот же человек сказал мне и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану Российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости, с лишком 80 лет от роду. Он сделал более того: он определил год моего восшествия на престол за шесть лет до того, как оно действительно произошло».

Уверенность в правильности пророчества Ламберта была у Екатерины II очень сильна. Её секретарь Храповицкий 27 января 1789 года записал: «За туалетом в разговоре с Ив. Ив. Шуваловым: «Я уверена, что, имея 60 лет, проживу ещё 20-ть с несколькими годами"». 22 сентября она обращается к той же мысли; когда секретарь пожелал ей царствовать ещё 60 лет, Екатерина II заметила: «Нет, проживу ещё лет 20...».

Между тем она продолжала свою политику скорейшего обрусения, приобретения «доверенности русских». Послушаем её саму: «Приписывают это глубокому уму и долгому изучению моего положения. Совсем нет! Я этим обязана русским старушкам <...> И в торжественных собраниях, и на простых сходбищах и вечеринках я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала о их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветрености молодых людей; сама спрашивала их совета в разных делах и потом искренне их благодарила. Я знала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур; знала, когда которая из этих барынь именинница. В этот день являлся к ней мой камердинер, поздравлял её от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон и разнеслась по всей России. Самым простым и невинным образом составила я себе громкую славу, и, когда зашла речь о занятии русского престола, очутилось на моей стороне значительное большинство».

Продолжение следует

Мой авторский проект Русское тысячелетие Х—ХХ

https://sponsr.ru/1000_let_rossia/

В настоящее время это единственный в Сети систематический цикл тысячелетней русской истории от профессионального историка. Я постараюсь компетентно (то есть используя научный подход к источникам) осветить для вас как общий ход тысячелетней русской истории, так и отдельные детали её поступательного развития. В центре внимания — события, люди, взаимовлияния русской цивилизации с другими цивилизациями и народами, культурные и ментальные явления разных эпох и столетий, спорные вопросы и загадки русской истории.

Для вас будет адаптирован огромный научный материал. Думаю, его будет способен усвоить и старшеклассник. Так что можете использовать его в процессе школьного обучения.

Каждый выпуск включает в себя подкаст (для тех, кто всегда в пути) + расшифровка текста с иллюстрациями (для неспешного чтения по любимый напиток).

Цикличность: один-три выпуска в неделю (от 10 минут до получаса).

Спасибо за интерес к нашей великой и трудной истории!

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: русские государи Екатерина II |

Славяне в эпоху Великого переселения народов |

Выложил в своём проекте Русское тысячелетие новый материал "Славяне в эпоху Великого переселения народов".

Читайте, комментируйте!

С наступлением эпохи Великого переселения народов славянские племена тоже пришли в движение. Правда, в IV—V вв. их перемещения по Европе происходили большей частью под давлением воинственных соседей.

Началось самое длительное и масштабное в истории переселение. Этот мощный колонизационный порыв, зародившийся на заре Средневековья в Висло-Одерском междуречье, иссяк лишь спустя полтора тысячелетия, достигнув берегов холодной Аляски и знойной Калифорнии.

«Русское тысячелетие X—XX» — мой авторский проект.

https://sponsr.ru/1000_let_rossia/

Единственный в Сети систематический цикл тысячелетней русской истории от профессионального историка. В центре внимания — события, люди, взаимовлияния русской цивилизации с другими цивилизациями и народами, культурные и ментальные явления разных эпох и столетий, спорные вопросы и загадки русской истории.

Каждый выпуск включает в себя подкаст (для тех, кто всегда в пути) + расшифровка текста с иллюстрациями (для неспешного чтения по любимый напиток).

Цикличность: один-три выпуска в неделю (от 10 минут до получаса).

Спасибо за интерес к нашей великой и трудной истории!

Подписывайтесь!

|

Метки: sponsr древние славяне |

Екатерина II: счастливая случайность на русском троне. Часть 1. Детство |

Летом 1713 года жителей большинства государств Старого Света охватило безудержное ликование – одна большая война в Европе закончилась. Она продолжалась почти двенадцать лет и получила название войны за испанское наследство. В июле представители враждующих сторон подписали в Утрехте окончательные условия мира. Союзные Франция и Испания уступили ряд своих континентальных и заморских владений в пользу победителей – Англии, Австрии, Голландии, Савойи и Португалии.

Но на севере Европы орудийные залпы раздавались едва ли не громче, чем прежде. Там вот уже тринадцатый год бушевала другая война, которую молодой король Швеции вёл сразу против трёх государей – русского царя, саксонского курфюрста и датского короля.

Правда, несмотря на бодрые, полные оптимизма реляции, которые Карл XII регулярно посылал в шведский сенат и ко дворам дружественных ему держав, дела у непобедимого некогда героя шли неважно. После гибели на Украине всей 50-тысячной шведской армии он безвылазно сидел в Турции, пытаясь поднять султана на войну с Россией. Тем временем русские, датчане, саксонцы, голштинцы рвали на части последние владения Швеции на южном берегу Балтийского моря. В числе прочих викторий кампании 1713 года, отметивших действия союзного русско-саксонского корпуса под командованием фельдмаршала светлейшего князя Меншикова, была и капитуляция города Штеттина, положившая конец недолгой осаде. По оговорённым ранее условиям город был передан прусскому королю Фридриху Вильгельму I в обмен на обещание присоединиться к антишведской коалиции и незначительную денежную компенсацию.

1. Штеттин

Осенью в Штеттин был введён усиленный прусский гарнизон. Среди нескольких тысяч солдат и офицеров, проследовавших торжественным маршем по улицам города, находился и 23-летний подполковник 8-го пехотного Анхальт-Цербстского полка Христиан Август фон Цербст-Дорнбург. Трёхмесячная осада не причинила Штеттину больших разрушений; артиллерия прибыла в лагерь осаждавших с большим опозданием и открыла бомбардировку буквально за день до капитуляции. Уцелело все – и громадный каменный замок померанских герцогов, и кафедральный собор святого Иакова с его цветными витражами, и древнейшая христианская святыня поморской земли – церковь святых Петра и Павла, и ратуша, а также прочие достопримечательности города – старинного центра Померании. Шествуя в авангарде своего полка, с обнажённой шпагой и в темно-синем мундире армии его величества прусского короля, Христиан Август с любопытством смотрел по сторонам. Конечно, он и не подозревал, что ему суждено будет провести в этом городе последующие 29 лет жизни и что все эти дома, улочки, площади, церкви станут для него привычным, самым обыденным зрелищем.

2.Отец

--------------------------------------------------------------------

Русское тысячелетие Х—ХХ

---------------------------------------------------------------------

Молодой подполковник происходил из древнего, но захудалого рода цербст-дорнбургских князей – одной из восьми ветвей анхальтского владетельного дома. Фамильная резиденция Христиана Августа находилась в Цербсте. То был средней руки городок, население которого не превышало двадцати тысяч человек.

Родоначальником славной анхальтской династии числился Адальберт фон Балленстедт, живший в начале XI века. Его сын Эсико, граф Анхальт-Балленстедт, женился на Матильде, графине верль-хавельской, чья мать принадлежала к седьмому поколению прямых потомков Карла Великого. Внуки и правнуки Эсико и Матильды успешно поддерживали фамильный престиж – с ними охотно роднились саксонские и шведские князья, короли Польши и Венгрии.

Однако с течением времени могущественные анхальтские князья превратились в заурядных владетелей, слившись с сотней других мелких суверенных государей, которые с большим или меньшим блеском донашивали траченный молью германский феодализм, – всеми этими принцами брауншвейг-люнебургскими и брауншвейг-вольфенбюттельскими, саксен-кобургскими и саксен-готскими, мекленбург-шверинскими и мекленбург-стрелицкими, шлезвиг-голштинскими и голштин-готторпскими, герцогами зальцбургскими и вюртембергскими, маркграфами баденскими, ландграфами гессен-кассельскими и пфальцграфами рейнскими… И вот уже семь или восемь поколений предков Христиана Августа, вместо того, чтобы, как прежде, влиять на политику целых государств, вели рядовую жизнь служилого дворянства: в молодости воевали на стороне какого-нибудь сильного государя, добиваясь сколь возможно высоких чинов и хорошего жалованья, в средних летах женились на второстепенных немецких принцессах и под старость удалялись на покой в родовой цербстский замок, где благополучно проживали добытые беспорочной службой небольшие доходы.

Подобно им, Христиан Август начал службу сызмлада. Восемнадцати лет он был уже капитаном пехотного Анхальт-Цербстского полка. Воспитанный в строгих правилах лютеранской веры, молодой офицер являл собой пример воина-богослова – позднего наследника Реформации. Участие в войне за испанское наследство на стороне имперских войск вполне отвечало его религиозным убеждениям, ибо, помогая отнять у католической Франции испанские Нидерланды, он выполнял волю Божию. За неукоснительное соблюдение воинского долга Христиан Август в 1711 году получил прусский Орден Щедрости и был произведён в подполковники.

Вступление Пруссии в открытую войну с лютеранской Швецией подвергло его убеждения суровому испытанию. Ему было тяжело воевать против людей одного с ним вероисповедания. Тем не менее, его храбрость на поле боя была беспредельна. В 1716 году его произвели в полковники Анхальт-Цербстского полка, а год окончания Великой Северной войны – 1721-й – он встретил в чине генерал-майора прусской службы, начальника гарнизона Штеттина.

Карьера шла в гору. Оставалось выполнить вторую часть программы – жениться.

3.Мать

1727 году (ему тогда было 42 года) он женился на 16-летней голштейн-готторпской принцессе Иоганне-Елизавете. Его избранница происходила из ещё более знатного рода. Она была отпрыском младшей ветви герцогов Голштейн-Готторпских из старинного дома государей Ольдебургских — одного из славнейших и знатнейших в Германии. Однако в описываемое время дела младших Голштейнов тоже шли далеко не блестяще.

21 апреля 1729 года у них родилась дочь Софья-Августа-Фредерика, будущая Екатерина Великая.

Злые языки утверждали, что настоящим отцом девочки был прусский король Фридрих Великий. Уж больно ветреный образ жизни вела Иоганна Елизавета – мать новорождённой и супруга принца.

Её настоящим отцом называли также Ивана Ивановича Бецкого.

4.Бецкой

Это был внебрачный сын Ивана Юрьевича Трубецкого от какой-то шведки. По обычаю, принятому в русском высокознатном дворянстве для побочных браков, младенец получил усечённую фамилию отца и будет называться Бецкой или Бецкий (разное произношение фамилий для того времени было делом обычным: сам он писал себя Бецким).

Отец определил его в привилегированный Кадетский корпус в Копенгагене. Иван Бецкий учится, мечтает о военной карьере и по выходе из корпуса определяется в один из датских кавалерийских полков, как вдруг в его жизнь вмешивается несчастный случай: во время учений он неудачно упал с лошади и был столь сильно помят, что мысль о военной карьере пришлось навсегда оставить. Взяв отставку, он долго путешествует по Европе, а в 1719 или 1721 году — даты здесь расходятся — приезжает в Петербург, где по прекрасному своему знанию европейских языков получает службу в Коллегии иностранных дел. Впрочем, уже в 1722 году мы видим его в Париже, состоящим в должности секретаря при российском после во Франции князе Долгоруком. Умному, образованному и очень красивому молодому человеку поручаются самые разные миссии и комиссии, и он делит своё время между Парижем, Берлином, Веной, Константинополем, Петербургом и Киевом, где служил его отец: в одном источнике встречаем указание на то, что одно время он был российским «резидентом» в Гамбурге.

Где и когда произошла его первая встреча с Иоганной-Елизаветой Ангальт-Цербстской, будущей матерью Екатерины II, мы не знаем, хотя, скажем, Греч в своих записках — они, правда, писались в более позднюю эпоху и потому как источник неавторитетны — говорит, что произошло это в Париже в 1728 году. У Греча об этой истории читаем следующее: «Эта немецкая принцесса (Екатерина II) происходила от русской крови. Отец её, принц Ангальт-Цербстский, был комендантом в Штеттине... и жил с женою в разладе. Она (урождённая принцесса Гольстинская) проводила большую часть времени за границею, в забавах и в развлечениях всякого рода. Во время пребывания её в Париже, в 1728 году, сделался ей известным молодой человек, бывший при русском посольстве, Иван Иванович Бецкий, сын пленника в Швеции князя Трубецкого, прекрасный собою, умный, образованный. Вскоре по принятии его в число гостей княгини Ангальт-Цербстской, она отправилась к своему мужу в Штеттин, и там 21 апреля 1729 года разрешилась от бремени принцессою Софиею Августою: в святом крещении Екатерина Алексеевна. Связь Бецкого с княгинею Ангальт-Цербстской была всем известна.

Екатерина II была очень похожа лицом на Бецкого (ссылаюсь на прекрасный его портрет, выгравированный Радигом). Государыня обращалась с ним как с отцом...»

Бильбасов, крупный историк екатерининского царствования, приводит извлечение из другого источника, на сей раз немецкого: «При русском дворе много говорили о причинах той большой милости и даже благоговения, которые Екатерина, смиряя свои капризы, выказывала в отношении старого князя Бецкого (здесь в источнике ошибка: Бецкий не имел княжеского титула): он был её отцом... Говорили о том, что молодой красавец Бецкий в своих путешествиях останавливался при Цербстском дворе как раз за год до рождения Екатерины». Сам Бильбасов, однако, версию отцовства Бецкого в отношении Екатерины по разноречивости источников решительно не принимает.

Отвергает её и автор единственной обстоятельной биографии Бецкого Пётр Михайлович Майков. Своё опровержение Майков строит на «естественной невозможности» для Бецкого быть отцом Екатерины, указывая на документ, который ясно свидетельствует, что в апреле 1728 года (и «позже», добавляет от себя биограф, — но для этого «позже» уже никаких документов в его распоряжении нет) Бецкий находился при отце в Киеве. В этот момент, как видим, до рождения Екатерины оставался год.

5.Иоганна-Елизавета

О самой Иоганне-Елизавете, коей Россия обязана самой великой своей самодержицей, историческая правда заставляет сказать то, что она являла собой фигуру весьма и весьма авантюристичную: надолго разлучаясь с законным своим супругом, она разъезжала по европейским дворам, вечно преследуя какие-то свои цели и ведя при всём этом образ жизни вполне рассеянный и нестрогий. Фактом, на сей раз уже никем не оспариваемым, является и то, что с Бецким у неё была связь по их встрече в Петербурге в 1744 году, когда мать и дочь прибыли к русскому двору для знакомства и сватовства с наследником российского престола Петром Фёдоровичем (было ли то продолжение старой симпатии или новый для Иоганны-Елизаветы роман, остаётся неясным?). Интересно ещё и вот что: в своих записках, вспоминая о 1744 годе, Екатерина II пишет о том, что по приезде в Петербург её родительница была счастлива видеть таких-то и таких-то людей, «но более всего камергера Бецкого». В любом случае с 1744 года и на всю жизнь Бецкий становится одним из самых близких к великой княгине, а потом императрице Екатерине II, людей.

Но вернёмся в Штеттин.

Взбалмошная Иоганна-Елизавета, питавшая неумное пристрастие к развлечениям и недальним поездкам по многочисленной и, не в пример ей, богатой родне, ставила семейные заботы не на первое место. Среди пятерых детей дочь-первенец Фикхен (так звали все домашние Софию Фредерику) не была её любимицей — ждали сына. «Моё рождение не особенно радостно приветствовалось», — напишет позднее в своих «Записках» Екатерина.

6.В детстве (современная илл.)

Екатерина росла в скромной обстановке — иной не мог себе позволить прусский генерал из мелких немецких князей. Она росла резвой, шаловливой и даже бедовой девочкой, любила попроказничать, щегольнуть своей отвагой перед мальчишками, с которыми запросто играла на штеттинских улицах. Властолюбивая и строгая родительница из желания «выбить гордыню» частенько награждала дочь пощёчинами за невинные детские шалости и за недетское упорство характера. Маленькая Фикхен находила утешение у добродушного отца. Постоянно занятый на службе и практически не вмешивавшийся в воспитание детей, он тем не менее стал для них примером добросовестного служения на государственном поприще. «Я никогда не встречала более честного — как в смысле принципов, так и в отношении поступков — человека», — скажет об отце Екатерина в пору, когда уже хорошо узнала людей.

Недостаток материальных средств не позволял родителям нанимать дорогих опытных учителей и гувернанток. И здесь судьба щедро улыбнулась Софии Фредерике. После смены нескольких нерадивых гувернанток её доброй наставницей стала французская эмигрантка Елизавета Кардель (по прозвищу Бабет). Как позже писала о ней Екатерина II, она «почти все знала, ничему не учившись; знала, как свои пять пальцев, все комедии и трагедии и была очень забавна». Сердечный отзыв воспитанницы рисует Бабет «образцом добродетели и благоразумия — она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце; она была терпелива, кротка, весела, справедлива, постоянна».

Пожалуй, главной заслугой умницы Кардель, обладавшей исключительно уравновешенным характером, можно назвать то, что она приохотила упрямую и скрытную (плоды прежнего воспитания) Фикхен к чтению, в котором капризная и своенравная принцесса нашла истинное наслаждение. Естественное следствие этого увлечения — возникший вскоре интерес развитой не по летам девочки к серьёзным трудам философского содержания. Неслучайно уже в 1744 году один из просвещённых друзей семьи, шведский граф Гюлленборг, в шутку, но не без оснований назвал Фикхен «пятнадцатилетним философом».

Любопытно признание самой Екатерины II, что приобретению ею «ума и достоинств» много способствовало внушённое матерью убеждение, «будто я совсем дурнушка», удерживавшее принцессу от пустых светских развлечений. А между тем одна из современниц вспоминает: «Она была отлично сложена, с младенчества отличалась благородною осанкою и была выше своих лет. Выражение лица её не было красиво, но очень приятно, причем открытый взгляд и любезная улыбка делали всю её фигуру весьма привлекательною».

Продолжение следует

Русское тысячелетие Х—ХХ

В настоящее время это единственный в Сети систематический цикл тысячелетней русской истории от профессионального историка. Я постараюсь компетентно (то есть используя научный подход к источникам) осветить для вас как общий ход тысячелетней русской истории, так и отдельные детали её поступательного развития. В центре внимания — события, люди, взаимовлияния русской цивилизации с другими цивилизациями и народами, культурные и ментальные явления разных эпох и столетий, спорные вопросы и загадки русской истории.

Для вас будет адаптирован огромный научный материал. Думаю, его будет способен усвоить и старшеклассник. Так что можете использовать его в процессе школьного обучения.

Каждый выпуск включает в себя подкаст (для тех, кто всегда в пути) + расшифровка текста с иллюстрациями (для неспешного чтения по любимый напиток).

Цикличность: один-три выпуска в неделю (от 10 минут до получаса).

Спасибо за интерес к нашей великой и трудной истории!

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: русские государи Екатерина II |

Уточним терминологию |

Доширак — Франсуа Миттеран.

|

Метки: юмор |

Совместный намаз |

На этой фотографии, датируемой далёким 1993 годом, Владимир Жириновский совместно с Саддамом Хусейном совершает в Багдаде Намаз.

Вольфыч мудрость всех религий постиг: и в прорубь на Крещение ныряет и к Стене Плача в Иерусалиме тоже периодически подходит... Потому и умный такой.

|

Метки: историческая фотография |

Германская присяга на верность... США |

Мы удивляемся, почему Германия постоянно стреляет себе в ногу? А ларчик просто открывался...

«Когда 21 сентября 1949 г. три Верховных комиссара оккупационной зоны Германии (от США, Великобритании и Франции) утверждали К. Аденауэра в должности первого канцлера ФРГ, тому пришлось предварительно подписать ещё один документ — секретную присягу на верность США, без подписания которой в течение последующих 100 лет (с 1949 до 2099 г.) ни один немецкий гражданин не имеет права занять должность канцлера ФРГ.

Об истории возникновения этого документа, с цитатами из его содержания, рассказал в 2005 году генерал Бундесвера, бывший глава Службы военной контрразведки Герд-Хельмут Комосса (г.р. 1924). "Федеральная разведывательная служба, — пишет он в своей книге "Немецкая карта", – присвоила тайному государственному договору от 21 мая 1949 г. степень "строжайшей секретности". В Договоре были закреплены основополагающие ограничения, наложенные победителями на суверенитет Федеративной Республики на период до 2099 г., факт существования которых вряд ли у кого сегодня, думается, может уложиться в сознании. В соответствии с условиями Договора за союзными державами закреплялось также "право на осуществление полного контроля за немецкими средствами массовой информации" вплоть до 2099 г. К тому же Договор предусматривал, что перед принятием вышеуказанной присяги каждый вступающий в должность Федеральный канцлер Германии по распоряжению союзников обязан подписать так называемый "канцлер-акт". Кроме того, союзники наложили арест на золотой запас Федеративной Республики".

Вряд ли существует большая нужда объяснять – почему Вашингтон, Берлин, Париж и Лондон до сих пор тщательно скрывают наличие вышеуказанного секретного Договора и т.н. канцлер-акта. В случае публикации полного текста этих документов становится понятным не только подоплека создания в 1949 году Североатлантического альянса, но и действительная (а не пропагандистская) причина его расширения в нынешних условиях на восток до границ Российской Федерации. Но это уже совсем другая тема…»

В. Кузнечевский. Надо ли Путину извиняться за преступления Сталина?

В настоящее время это единственный в Сети систематический цикл тысячелетней русской истории от профессионального историка. Я постараюсь компетентно (то есть используя научный подход к источникам) осветить для вас как общий ход тысячелетней русской истории, так и отдельные детали её поступательного развития. В центре внимания — события, люди, взаимовлияния русской цивилизации с другими цивилизациями и народами, культурные и ментальные явления разных эпох и столетий, спорные вопросы и загадки русской истории.

Для вас будет адаптирован огромный научный материал. Думаю, его будет способен усвоить и старшеклассник. Так что можете использовать его в процессе школьного обучения.

Каждый выпуск включает в себя подкаст (для тех, кто всегда в пути) + расшифровка текста с иллюстрациями (для неспешного чтения по любимый напиток).

Цикличность: один-три выпуска в неделю (от 10 минут до получаса).

Спасибо за интерес к нашей великой и трудной истории!

Присоединяйтесь! Помогите проекту репостом!

|

Метки: США Германия |

Любите девушки простых романтиков |

Возвращение с войны, 1945 год. (США?)

Любите девушки простых романтиков,

Отважных лётчиков и моряков.

Бросайте девушки домашних мальчиков,

Не стоит им дарить свою любовь.

|

Метки: Вторая мировая война историческая фотография |

Экспертиза |

Нашли неизвестную картину Рембрандта. Собрали специалистов. Половина говорит: «Да, автор – Рембрандт», другая половина – «Нет, подделка». Созвали всесоюзный консилиум. Тот же результат. Созвали всемирный консилиум. И опять то же самое. Тут кто-то вспомнил, что в Одессе до сих пор жив старик, который в 20-е годы держал антикварный магазинчик, и известно, что он никогда не ошибался. Старика разыскали, привезли в Москву. Подъезжает он на инвалидной коляске к картине. Искусствоведы перед ним расступаются. Посмотрел старик, скривился, «Тфу!» – говорит. Развернулся и поехал обратно.

– Изя, а что же значит это ваше тьфу?

– Тьфу на вас, если вы не понимаете, что это Рембрандт!

|

Метки: юмор |

Абориген Новой Гвинеи в первый раз видит белых людей |

Эта фотография была сделана во время «первого контакта» между белыми людьми (братья Лихи) и коренными жителями центрального нагорья острова Новая Гвинея.

В 1930-х годах группа австралийских золотоискателей во главе с братьями Лихи начала исследование отдаленных районов Новой Гвинеи, где, как выяснилось, проживало более миллиона человек, ранее не контактировавших с остальным миром. Этот момент можно было бы сравнить со встречей испанских конкистадоров и коренных жителей Америки или британцев с аборигенами Австралии.

Для мужчины на фотографии встреча с фотографом означала конец света, каким он его знал. Он только что узнал, что народы, населяющие Новую Гвинею — не единственные люди на Земле, а горный хребет — это не «край света», как представлялось ему и его предкам. Вероятно, туземцу самым страшным было увидеть белых людей, полностью облаченных в одежды. Пришельцев он принял за призраков его предков, которые пришли за ним из загробного мира.

***

В настоящее время «Сотворение мифа» — это единственная книга, которая в популярном стиле и доступным языком знакомит читателя с проблемами становления русской историографии, рисует портреты первых российских учёных-историков и разворачивает полную картину зарождения норманнизма в Швеции и его последующего укоренения на русской почве. Книга содержит очерк древней русской истории, написанный с позиций современного исторического знания. Библиографический список состоит из 100 изданий.

Написана честно. Надеюсь на ваш читательский интерес.

По моей ссылке — дешевле!

|

Метки: это интересно |

Лев Толстой против жранья |

Глубокий духовный переворот, который пережил Лев Толстой в 70-х годах XIX века, сказался и на его гастрономических привычках.

Писатель смолоду знал за собой страстишку вкусно поесть и уже тогда пытался с ней бороться. В 25-летнем возрасте среди жизненных правил, коим он дал себе слово следовать, Лев Николаевич на первый план ставил воздержание в пище и питье. В одном письме 1865 года он пишет: «Шесть дней я стараюсь есть как можно меньше, так что чувствую голод. Не пью ничего, кроме воды с пол рюмкой вина, и шесть дней я совершенно другой человек — я свеж, весел, голова ясна, я работаю, — пишу по 5 и 6 часов». Тогда же у Толстого появляется идея написать книгу под названием «Жраньё».

Грубое название должно было подчеркнуть отношение Толстого к рабской зависимости людей своего круга от наслаждений плоти. По его словам, утонченная еда отличается от обжорства только названием: «Результат один — чрезвычайно полное тело, висящие подбородки и шеи, выпяченный живот».

Подобные наблюдения и размышления в конце концов побудили писателя коренным образом изменить привычки питания. Теперь его питание состояло из горячей овсяной каши, которую он ел с пшеничным хлебом два раза в день, утром и вечером. За обедом ему подавали на первое – щи или картофельный суп, на второе – гречневую кашу или картофель (как вареный, так и жареный), на сладкое – компот из чернослива и яблок. Лев Николаевич совершенно отказался от мяса, рыбы, молока, масла, яиц, сахара, чая и кофе. Другими словами, «Анну Каренину», «Воскресенье» и «Хаджи-Мурата» написал убежденный вегетарианец.

Конечно, вегетарианство не было для Толстого самоцелью. Писатель не раз говорил о «духовном возрождении», которое он наблюдал в себе с тех пор, как перешел на потребление одной растительной пищи. Улучшилось и его здоровье. Ну, а стоит ли ради этого отказывать себе в простых радостях жизни, каждый решает, конечно, сам.

***

Русское тысячелетие Х—ХХ

В настоящее время это единственный в Сети систематический цикл тысячелетней русской истории от профессионального историка. Я постараюсь компетентно (то есть используя научный подход к источникам) осветить для вас как общий ход тысячелетней русской истории, так и отдельные детали её поступательного развития. В центре внимания — события, люди, взаимовлияния русской цивилизации с другими цивилизациями и народами, культурные и ментальные явления разных эпох и столетий, спорные вопросы и загадки русской истории.

Для вас будет адаптирован огромный научный материал. Думаю, его будет способен усвоить и старшеклассник. Так что можете использовать его в процессе школьного обучения.

Каждый выпуск включает в себя подкаст (для тех, кто всегда в пути) + расшифровка текста с иллюстрациями (для неспешного чтения по любимый напиток).

Цикличность: один-три выпуска в неделю (от 10 минут до получаса).

Спасибо за интерес к нашей великой и трудной истории!

Присоединяйтесь! Помогите проекту репостом!

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: быт привычки знаменитостей |

"И я так нарисую!" |

Пятый раз из музея похищают «Черный квадрат» Малевича! И пятый раз сторож дядя Вася успевает к утру восстановить картину (анекдот).

А если серьёзно, то, даже нарисовав черный квадрат точь-в-точь, как у Малевича, вы останетесь в истории искусства всего лишь «жалким эпигоном великого мастера» :).

Очерёдность имеет значение.

|

Метки: юмор живопись |

Сотворение мифа |

Теперь на ЛитРес

В настоящее время «Сотворение мифа» — это единственная книга, которая в популярном стиле и доступным языком знакомит читателя с проблемами становления русской историографии, рисует портреты первых российских учёных-историков и разворачивает полную картину зарождения норманнизма в Швеции и его последующего укоренения на русской почве. Книга содержит очерк древней русской истории, написанный с позиций современного исторического знания. Библиографический список состоит из 100 изданий.

Написана честно. Надеюсь на ваш читательский интерес.

По моей ссылке — дешевле!

|

Метки: Сотворение мифа мои книги |

Дилижансы в России |

В XVIII — начале XIX в. Москву и Петербург соединял извилистый проселочный путь длиной 750 километров. В те времена по нему ездили в основном почтовые тройки и кибитки частных лиц.

Во время заграничных походов 1813-1814 гг. русские познакомились с европейскими видами транспорта, в том числе с дилижансами, которые Ф.М.Глинка в своих записках описывал в следующих словах: «Дилижанс — преогромная и превыгодная карета, в которой всяк за сходную цену может нанять себе место. Тут сидишь, как в комнате, в обществе пятнадцати или шестнадцати разного звания, разных свойств и часто разных наций людей. Монах, лекарь, офицер, дряхлый старик и молодая девушка нередко случаются тут вместе. Всякий делает, что хочет. Один читает, другой говорит, третий дремлет, четвертый смеется, пятый зевает».

Вскоре зарубежный опыт перемещения нашел применение и в родном отечестве. В 1820 г., почти одновременно с началом строительства нового Московского шоссе, князь М.С. Воронцов возглавил акционерную компанию для устройства регулярного движения дилижансов между двумя столицами. Между прочим имелось в виду и показать, что Россия не уступает Европе по части удобства передвижения.

Дилижансы представляли собой длинные обтянутые кожей возки, с двумя оконцами, спереди и сзади, потому что пассажиры сидели посередине двумя рядами, спинами друг к другу; их разделяла перегородка.Зимой дилижансы брали четырех пассажиров, летом — шестерых, да еще двое могли поместиться рядом с кучером. Поездка в дилижансе обходилась дорого, одно место внутри экипажа стоило 100 рублей (в два раза больше месячного жалованья мелкого чиновника), на открытом воздухе — 75 рублей, вследствие чего этим видом транспорта пользовалась только «чистая публика».

Отправлялись дилижансы по расписанию, два раза в неделю, по пути делали остановки на ночь в придорожных городах и станциях. Из письма П.А.Вяземского (июль 1830) узнаем, что дорога занимала обыкновенно около четырех суток, во время которых путешественники успевали сделать еще массу других дел: «10-го выехали мы из Петербурга с Пушкиным в дилижансе. Обедали в Царском Селе у Жуковского. В Твери виделись с Глинкой. 14-го числа утром приехали мы в Москву».

По тем временам это было очень неплохо, хотя А. С. Пушкин в одном письме к жене и ворчал: «Дилижанс поспешал как черепаха, а иногда даже как рак».Впрочем, порой скорость перемещения еще более возрастала, свидетельством чему являются следующие строки из повести А.Погорельского «Двойник или Вечера в Малороссии»: «Главное же преимущество наших дилижансов пред иностранными состоит в скорой езде. Если дорога изрядная, то путешествие из Москвы до Петербурга не продлится более трое суток; и вы согласитесь со мною, что такая скорость в чужих краях, особливо в Германии, показалась бы невероятною». Надо полагать, речь идет о зимнем накатанном пути.

Вот как описывает Ф.Ф.Вигель свои дорожные впечатления от путешествия на дилижансе: «…Я взял место и 4 декабря поехал по столь знакомой мне дороге. Сидел я в экипаже, который казался тогда затейливым. Это была низкая кибитка, немного подлиннее обыкновенной; но она была прочно сделана, хорошо обтянута кожей и разгорожена надвое. Лежать было невозможно: четыре человека, разделенные перегородкой, сидели друг к другу спиной и смотрели двое вперед, двое назад по дороге. Как дотоле зимняя кибитка значила лежанье, то наши мужички, глядя на новое изобретение, дилижансы прозвали нележанцами... Спутников было у меня всего только двое: старый немец-ремесленник с женою; они сидели в одной из двух отправленных кибиток, и я один в другой, и оттого мне было раздолье. Виделся я с ними только на станциях и даже обедал вместе с ними».

Для пассажиров победнее существовали так называемые «сидейки» — нечто вроде омнибуса или линейки. Проезд на них обходился в шесть раз дешевле, чем в дилижансе. Зато и тащились они из столицы в столицу почти неделю.

За 30 лет работы дилижансы перевезли больше 80 тысяч пассажиров. Но в ноябре 1851 г. открылась железнодорожная ветка Петербург–Москва. Время, которое пассажиры проводили в дороге, сократилось до 22 часов. Эпоха дилижансов отходила в прошлое. В 1880-х гг. Глеб Успенский уже с ностальгической грустью писал: «Вот-вот уже исчезнут эти чудные кони в наборной сбруе, эти бубенчики с малиновым звоном... и вместо этого будет ходить по земле какой-то коробок, вроде стряпучей печки, и без лошадей, и будет из него валить дым и свист».

Впрочем, в провинциальных городах дилижансы можно было увидеть еще и в начале ХХ века.

***

«Русское тысячелетие» — авторский проект Сергея Цветкова.

https://sponsr.ru/1000_let_rossia/

В центре внимания — события, люди, взаимовлияния русской цивилизации с другими цивилизациями и народами, культурные и ментальные явления разных эпох и столетий, спорные вопросы и загадки русской истории.

Присоединяйтесь!

Я зарабатываю на жизнь литературным трудом.Буду благодарен, если вы поддержите меня

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

|

Бог создал людей разными, а Кольт и Калашников — равными |

Но Кольт — только людей из Белого мира, а Калашников — людей из Первого и Третьего миров.

За что ему вечная память.

|

Метки: юмор |

Славяне — античный этнос-невидимка |

Бесполезно искать имя славян у античных авторов. Но античный мир всё-таки знал их, правда, под другим именем. В начале имперской эпохи римские историки и географы вывели славян на историческую сцену под историческим псевдонимом — венеты/венеды.

Имя этого народа отсылает нас к областям и землям, находящимся в значительном удалении от колыбели славянского племени (лужицкой культуры на территории современной Польши, см. первую лекцию), — как будто для того, чтобы напомнить о неисповедимых путях этнокультурных влияний.

В конце XIII — начале XII в. до н. э. главной опасностью для жителей Восточного Средиземноморья был северо-западный ветер, который приносил к их берегам бесчисленные флотилии «народов моря». Эта группа племён вторглась в Переднюю Азию с Балканского полуострова. В Малой Азии под их ударами пало государство хеттов, а Палестина благодаря им приобрела своё нынешнее имя (от поселившегося на её территории племени пуласти — библейских филистимлян). В нашествии приняли участие также ахейцы (данайцы), которые упоминаются в древнеегипетских надписях среди атаковавших Египет «народов моря». Но почему-то от всей этой грандиозной эпопеи в памяти греческого народа осталась только не слишком блестящая в военном отношении осада одного малоазийского городка.

Около 1194 г. до н. э. сотни ахейских кораблей появились у стен Илиона, или по-хеттски Таруиса (Трои). Гомер рассказывает, что на помощь осаждённой Трое из Малой Азии пришёл вождь пафлагонцев Пилемен из рода энетов (Enetoi). Пафлагония входила тогда в состав Хеттской империи, а троянцев с хеттами связывали тесные союзнические узы. Известно, что троянцы участвовали на стороне хеттского царя Муваталлиса в неудачной для него битве под Кадешем с фараоном Рамсесом II (1312 г. до н. э.). Греки производили племенное название энетов от имени «предводителя троян» Энея, отпрыска одной из ветвей троянского царского рода и самого отважного защитника обречённого города после Гектора. Энею и энетам покровительствовало хеттское божество — Аполлон, бог ворот и хранитель дома. Современные лингвисты относят венетский язык к исчезнувшим языкам индоевропейской семьи народов.

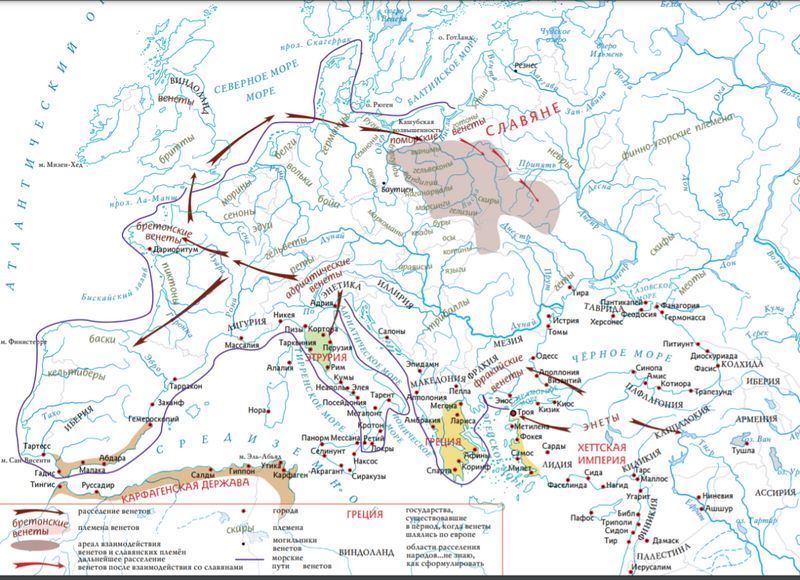

Переселение венетов в Европу. Картограф О.А. Фаренкова (карта местами сыровата, но другой нет)

Катастрофа, постигшая Хеттскую империю, и разгром греками союзной хеттам Трои, побудили энетов перебраться в Европу. В древнегреческом языке отсутствовал звук «в» — отсюда разночтения в античных рукописях: энеты, венеты, генеты. Около XII века до н. э. они основали поселения во Фракии и на севере Адриатики. В классическую эпоху адриатические венеты прославились у греков как отличные коннозаводчики, «венетская» порода лошадей высоко ценилась в античном мире.

Полностью в моём авторском проекте "Русское тысячелетие"

В настоящее время это единственный в Сети систематический цикл тысячелетней русской истории от профессионального историка. Я постараюсь компетентно (то есть используя научный подход к источникам) осветить для вас как общий ход тысячелетней русской истории, так и отдельные детали её поступательного развития. В центре внимания — события, люди, взаимовлияния русской цивилизации с другими цивилизациями и народами, культурные и ментальные явления разных эпох и столетий, спорные вопросы и загадки русской истории.

Для вас будет адаптирован огромный научный материал. Думаю, его будет способен усвоить и старшеклассник. Так что можете использовать его в процессе школьного обучения.

Каждый выпуск включает в себя подкаст (для тех, кто всегда в пути) + расшифровка текста с иллюстрациями (для неспешного чтения по любимый напиток).

Цикличность: один-три выпуска в неделю (от 10 минут до получаса).

Спасибо за интерес к нашей великой и трудной истории!

Присоединяйтесь! Помогите проекту репостом!

|

Метки: sponsr древние славяне |