Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://pushkinskij-dom.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pushkinskij-dom.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

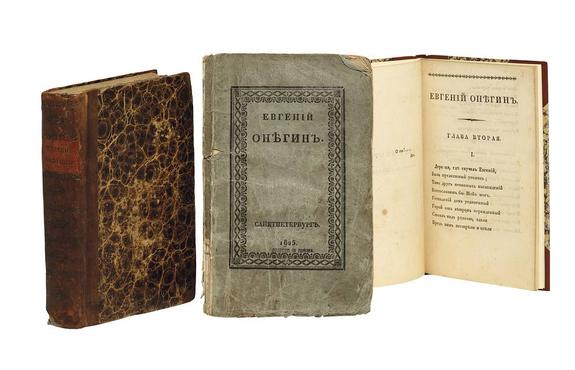

На аукционе в Лондоне продали роман "Евгений Онегин" за $580 тыс. |

Аукционный дом в Лондоне сообщил, что первое издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" было продано за 582 тысячи долларов. Отмечается, что общая выручка состоявшихся во вторник торгов "Золотой век русской литературы" составила 2,83 миллионов долларов.

Согласно источнику, в первом издании романа в стихах, выпущенном в 1825 году, заинтересовало входящее в комплект издание первой главы романа в оригинальном переплете. Отмечается, что книга была продана с трехкратным превышением оценочной стоимости.

Помимо "Евгения Онегина" с молотка ушло редкое издание поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" (1820 год) за $179 тысяч.

На аукционе было представлено более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции, в том числе произведение "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, которое продали за 218 тысяч дол., а также произведения Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого и др. авторов.

|

Метки: Пушкин сегодня Руслан и Людмила Евгений Онегин\ |

Пушкин объединяет |

В рамках образовательной программы «Пушкинский Петербург» на берегах Невы побывали 30 наших соотечественников из 20 стран, которые посвятили себя популяризации русского языка и культуры за рубежом.

Что же объединяет этих людей? В первую очередь — любовь к родному языку и русской культуре, которую они, как полную хрустальную чашу, бережно несут на чужбине, давая напиться из нее всем жаждущим.

В рамках программы «Соотечественники» городское правительство уже в шестой раз провело серию образовательных мероприятий под общим названием «Пушкинский Петербург». В них приняли участие филологи, учителя и преподаватели русского языка и литературы, сотрудники архивов и русскоязычных культурных центров, – то есть люди, которые сделали продвижение российской культуры своим призванием.

— Наша программа неспроста носит имя великого поэта, — заявил на церемонии открытия глава Комитета по внешним связям Александр Прохоренко. – Пушкин создал современный русский язык, сделал его по-настоящему красивым и вывел его на мировой уровень.

Полностью - тут: https://www.kurier.lt/nas-soedinil-pushkin/

|

Метки: мы и Пушкин Пушкин и мы |

День памяти и скорби |

Фашисты прекрасно понимали, что после освобождения монастыря русские люди обязательно придут к могиле великого поэта. И поэтому минирование было проведено тщательно, зарядом большой мощности, снабженным многочисленными "сюрпризами".

Из официального акта "Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков", прибывшей в Пушкинские Горы сразу после их освобождения в июле 1944г:

"… фугас огромной силы был заложен на дороге с восточной стороны, у подножия могилы Пушкина: немцы прорыли специальный туннель, протяжением в 20 метров, тщательно замаскированный, в который были заложены специальные мины и 10 авиабомб по 120 килограммов каждая."

Из воспоминаний капитана Казакова (командир 1-й роты 157-го инженерно-саперного батальона):

" У могилы Пушкина обнаружили противотанковые мины с "сюрпризом". В верхней мине был установлен химический взрыватель, срабатывающий через определенное время, а под ней вторая мина с взрывателем натяжного действия".

Подчеркиваю - заминирована была не дорога, не мост, не завод или другой имеющий хоть какое-то военное или хозяйственное значение объект. Заряд был заложен в могилу, чтобы убить тех, кто придет поклониться праху великого поэта.

Саму могилу Пушкина нашим саперам удалось успешно разминировать. Точно неизвестно, кто именно извлекал мины из самой могилы, предположительно это были сержант Сеньков и младший сержант Худышев . Успешно обезврежены были и противотанковые мины, заложенные в соседние могилы - Пушкиных и Ганнибалов.

Заминирована была вся территория Святогорского монастыри и его окрестности. Из акта: "На территории монастыря и в близлежащей местности обнаружено и извлечено советскими саперами подразделений Смирнова и Сачкевиуса до трех тысяч мин…".

В числе прочих мин немцы использовали здесь и относительно новые мины типа RMi-43 (Riegelmine 43), также поставленные на неизвлекаемость и еще плохо знакомые нашим саперам. К сожалению, при их обезвреживании 13 июля 1944г погибли 9 воинов 12-й инженерно-саперной бригады резерва Верховного Главнокомандования: старший лейтенант В.П.Кононов, командир саперного взвода лейтенант С.Е.Покидов, старшие сержанты И.А. Комбаров, Н.О.Акулов, М.А.Казаков, ефрейтор В.С.Тренов, рядовые И.В.Ярцев, Е.И.Козлов, И.Ф.Травин. Все они похоронены здесь же, неподалёку.

Протоиерей Владимир Корецкий

|

|

Статья нашего сообщника - уважаемого Профессора: "Достоевский о провиденциальной миссии Пушкина" |

20 июня 1880 года на торжествах в Москве, посвященных открытию памятника А. Пушкину, крупнейший русский писатель Ф. Достоевский произнес свою знаменитую, пророческую 45-минутную речь о непреходящем культурном значении великого поэта и о всемирно-историческом призвании России и русского человека.

"… С девяти часов утра густые толпы народа и многочисленные экипажи стали стекаться к площади Страстного монастыря. Более счастливые смертные, обладавшие входными билетами на площадь, занимали места: кто на подмостках, устроенных как раз возле Страстного монастыря, кто в рядах публики, окружавшей памятник, затянутый сильно загрязнённым полотном и обвитый бечевою, кто — в церкви. <…> Около самого памятника колыхались разноцветные значки и знамёна различных корпораций, обществ и учреждений; вокруг площадки памятника на шестах поставлены были белые щиты, на которых золотом вытеснены были названия произведений великого поэта; Тверской бульвар был украшен гирляндами живой зелени, перекинутой над дорожками, четыре громадные, очень изящные газовые канделябры окружали памятник; сзади виднелись восемь яблочковских электрических фонарей". Так описывал открытие памятника Пушкину журнал "Будильник".

Около 10 часов началась заупокойная обедня в церкви Страстного монастыря, которую совершал московский митрополит Макарий… За литургией следовала панихида, торжественным и умилительным моментом которой было провозглашение вечной памяти "болярину Александру".

"И сотвори ему вечную память, – рек по окончании службы митрополит. – Ныне светлый праздник русской поэзии и отечественного слова. Россия чествует торжественно знаменитейшего из своих поэтов открытием ему памятника, а церковь отечественная, освящая это торжество особым священнослужением и молитвами о вечном успокоении души чествуемого, возглашает вечную память. Все, кому дорого родное слово и родная поэзия на всех пространствах России, без сомнения, участвуют сердцем в настоящем торжестве и как бы присутствуют в лице вас, достопочтеннейшие представители и любители отечественной словесности, науки и искусства. А тебе, Москва, град первопрестольный, естественно ликовать ныне более всех: ты была родиной нашего славного поэта: на одной из твоих возвышенностей воздвигнут в честь его достойный памятник и под твоим гостеприимным кровом совершается ныне сынами России, стекшимися к тебе со всех сторон, настоящее торжество. Мы чествуем человека — избранника, которого Сам Творец отличил и возвысил посреди нас необыкновенными талантами и коему указал этими самыми талантами на особенное призвание…"

В двенадцать часов часть процессии, за исключением духовенства, при звуках нескольких оркестров и пении певчих направилась к покрытой красным сукном эстраде. Тысячная толпа сняла шапки. Зачитали акт о передаче памятника городу Москве, в 12.20 по знаку московского генерал-губернатора спала пелена, и громкое "ура" тысячной толпы пронеслось над Страстной площадью. Началось возложение венков.

В качестве почетных гостей присутствовали дочери и сыновья поэта: Наталья Александровна Пушкина графиня Меренберг (1836 – 1913), Мария Александровна Гартунг (1832 – 1919), полковник А.А. Пушкин, командир гусарского Нарвского полка – герой Русско-турецкой войны (1833 – 1914), Г.А. Пушкин, земский деятель в Опочецком уезде псковской губернии (1835 – 1905). В открытии памятнике участвовали И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, И.С. Аксаков.

Лев Толстой, несмотря все уговоры Тургенева от участия в праздновании наотрез отказался. Мотивировал граф свой отказ так: "… я совершенно не сочувствовал этой суете. Нахожу, что всякие чествования не в духе русского народа. Впрочем, зачем я говорю “не в духе народа”. Просто, не в моем духе. Я терпеть не могу всех этих прославлений и празднеств. Людям доставляет удовольствие суетиться, ну и пусть их суетятся. Я в это не вмешиваюсь..."

Думается, их сиятельство не хотел идти на чествование Пушкина по несколько иным причинам: ведь в таком случае графу пришлось бы оказывать честь кому-то, пусть и Пушкину, а не себе самому. И в том он мог усмотреть умаление себя, "парящего над миром пророка".

Об отношении графа к Пушкину следует сказать особо. Приведем несколько высказываний яснополянского графа о Пушкине. "В нем < > все красиво и — все ложно", а спустя год после открытия памятника Пушкину Толстой скажет: "Вот был Пушкин. Написал много всякого вздора. Ему поставили статую. Стоит он на площади, точно дворецкий с докладом, что кушанье подано...Подите, разъясните мужику значение этой статуи, и почему Пушкин ее заслужил..." .

А вот еще: "Пушкин, как поэт, имел значение в свое время. Большое значение, которого он теперь, слава Богу, не имеет. Все это стремление сделать Пушкина народным, привлечь народ к чествованию его памяти — все это одна фальшь. Пушкин для народа нужен разве только “на цыгарки”".

В таком случае, на что сгодился бы народу сам Толстой?

"Пушкин был, как киргиз" (что видел, то и пел).

"Пушкин мне смешон", — писал Толстой Н.Н. Страхову. Впрочем, в том же письме от 1872 года он и всю русскую литературу назвал "дурацкой".

Тем не менее, их сиятельство признавал за Пушкиным кое-какие положительные качества, в частности, искренность: "Вот главное достоинство Пушкина. Всегда был искренен, даже когда делал подлости. < > Про Пушкина рассказывают любопытный анекдот. Он как-то встретил на улице Николая Павловича. “Ну, что же ты испытал?” – спрашивает его приятель. – “Подлость во всех жилках”, – ответил Пушкин".

Что ж в данном случае граф выступил в роли, подобной роли карточного шулера: не мог же он не знать, что "подлостью" в старину назвали "подчиненность", "подвластность" ("подлые люди" – это подчиненные, подданные, а не "подлецы" в современном понимании этого слова).

Однако все это говорилось графом на публику, а в узком семейном кругу он восхищался "Евгением Онегиным", "Каменным гостем" и "Пиковой дамой".

Но довольно об нем.

8 июня 1880 года состоялось то самое знаменитое заседание московского Общества любителей российской словесности. Именно на нем произнес свою прославленную речь Ф.М. Достоевский.

Вспоминает Д.Н. Любимов (1864–1942), сын сотрудника журнала "Русский вестник" Н.А. Любимова, позднее — государственный чиновник высшего ранга: "…Раздался голос председателя: “Слово принадлежит почетному члену Общества Федору Михайловичу Достоевскому”.

Достоевский поднялся, стал собирать свои листки и потом медленно пошел к кафедре, продолжая нервно перебирать листки, видимо список своей речи, которым, кстати сказать, он потом почти не пользовался. Он мне показался осунувшимся со вчерашнего дня. Фрак на нем висел как на вешалке; рубашка была уже измята; белый галстук, плохо завязанный, казалось, вот сейчас совершенно развяжется. Он к тому же волочил одну ногу…

Достоевский, встреченный громом рукоплесканий, взойдя на кафедру — я помню ясно все подробности, — протянул вперед руку, как бы желая их остановить. Когда они понемногу смолкли, он начал прямо, без обычных "милостивые государыни, милостивые государи", так:

— Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое.

Первые слова Достоевский сказал как-то глухо, но последние каким-то громким шепотом, как-то таинственно. Я почувствовал, что не только я, но вся зала вздрогнула и поняла, что в слове "пророческое" вся суть речи и Достоевский скажет что-либо необыкновенное. Это не будет обыденная на торжествах речь из красивых фраз, как была у Тургенева накануне, а что-то карамазовское, тяжелое, мучительное, длинное, но душу захватывающее, от которого оторваться нельзя, как все произведения Достоевского.

Достоевский заметил произведенное впечатление и повторил громче:

— Да, в появлении Пушкина для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое.

П.В. Анненков на речь Достоевского отозвался так: "Вот, что значит гениальная художественна характеристика! Она разом порешила дело!"

В своем письме к С.А. Толстой от 13 июня 1880 года Достоевский описывал свое состояние после прочитанной им речи следующим образом: "Я был так потрясен и измучен, что сам бы готов упасть в обморок… < > Все плакали, даже немножко Тургенев. Тургенев и Анненков (последний положительный враг мне) кричал мне вслух, восторге, что речь моя гениальна и пророческая < > До сих пор как размозженный. Не беспокойтесь, скоро услышу: “смех толп холодной”. Мне это не простят в разных литературных закоулках и направлениях. < > Главное же, я, в конце речи, дал формулу, слово примирения для всех наших партий и указал исход к ново эре. Во это-то все и почувствовали".

Нет нужды пересказывать содержание речи Достоевского и его мысли о "всемирной отзывчивости" и подлинной "народности Пушкина". На что весьма редко обращают внимание, так это на то, что в своем слове писатель показал пути примирения западников и славянофилов в Пушкине. Собственно, это он и посчитал главным в своей речи. Во всяком случае, так он писал С.А. Толстой. И, разумеется, не лукавил.

И у всех на слуху слова писателя о том, что Пушкин – "явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо… ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо, что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?"

"Не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой (в какой это явилось потом, хотя всё еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы".

Но вот, что постоянно и по совершенно понятным идеологическим причинам замалчивалось как дореволюционными, так и советскими авторами, упоминавшими скороговоркой и брезгливостью, так это знаменитое "Смирись, гордый человек!" И досоветские, и советские и антисоветские авторы усматривали и усматривают в том крик "рабской души". Но ничего другого от атеистов и ждать не приходится. Смирение гордыни – это не для них. Не в коня корм-с.

Позволим себе напомнить вечно актуальные слова Достоевского. У Пушкина "подсказывается русское решение вопроса, “проклятого вопроса”, по народной вере и правде: “Смирись, гордый человек, и прежде всего, сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего, потрудись на родной ниве”, вот это решение по народной правде и народному разуму. “Не вне тебя, правда, а в тебе самом; найди себя и себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам её недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за неё надобно заплатить”. Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в “Евгении Онегине”, поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностию, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй".

Если вдуматься, то это указание на преодоление пропасти, к краю которой подошла Россия. В социологическом плане это выражается в культурном и религиозном разрыве правящего слоя и народа России. Народилось два народа: один – образованный и атеистичный, другой – держащийся из последних сил за веру отцов, "отчины и дедины". И оба народа оказываются друг другу чужими. Основа существования и формула России "Самодержавие – Православие – Народность" распадается. Там, где оскудевает Вера и происходит отказ от нее, там не остается места ни для Царя, ни для Народности, и Смута становится неизбежной. Пушкин с потрясающей силой показал этот процесс в своем "Борисе Годунове".

Держал ли в своем уме эту мысль Достоевский? Наверняка. Ведь в чем по сути, как не в жизни по евангельским заветам может заключаться всемирность Пушкина и всемирная отзывчивость русского народа? Какую еще благую весть могут они сообщить миру?

Но мог ли Достоевский выразить эту мысль публично и найти в обществе живой отклик на нее?

Нет. Не мог. Его бы зашикали, засмеяли, затоптали. Слишком уж запущенной, как выясняется теперь, была духовная ситуация в России.

"Спасайтесь Православием!" – говорил обществу Достоевский. И, разумеется, не был услышан. Через тридцать семь лет властителем России станут уже не "лишние люди" – пушкинский Евгений Онегин или лермонтовский Печорин, – а "люди из подполья" Достоевского – верховенские, шигалевы, лямшины, ну и "богоносцы достоевские", по выражению известного героя М.А. Булгакова. Как же без них. "Без православия наша народность — дрянь. С православием наша народность имеет мировое значение" — скажет известный славянофил А.И. Кошелев. И словно эхом отзовется: "Россия – это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек".

Страна погрузится в смуту, из которой с тех пор и поднесь пытается выкарабкаться.

Символично, что памятник Пушкину, считавшему свой неподкупный голос "эхом русского народа" воздвиг крестьянский сын, бывший крепостной, академик Александр Михайлович Опекушин. Судьба его глубоко драматична. В 1917 году у прославленного мастера отобрали дом и лишили всех сбережений. Он едва не умер с голоду и вынужден был уехать в родную деревню, где учил крестьянских детей рисованию и лепке. Он умер в 1923 году.

От советской власти Опекушин заслужил лишь то, что она уничтожала созданные им памятники – Александру II (в Московском Кремле), Александру III (у Храма Христа Спасителя), Н.Н. Муравьеву-Амурскому (в Хабаровске), адмиралу А.С. Грейгу (в Николаеве) и др. Отличились и ляхи, уничтожившие с одобрения немецких оккупационных властей в 1918 году памятник Александру II в Ченстохове, установленный перед православным храмом, также вскоре снесенном. Памятники, скорее всего, сносились не потому что были созданы Опекушиным. Но вот парадокс: за годы советской власти он так и не удостоился от нее никакой чести, хотя имел вполне подходящее происхождение. Зато в 2003 году напротив Академии художеств в Санкт-Петербурге был установлен памятник другому ее выпускнику – лютому и ущербному ненавистнику "москалей" Тарасу Шевченке.

Именем Опекушина назван астероид 5055 Opekushin (1986 PB5), открытый 13 августа 1986 астрономом Людмилой Ивановной Черных. Но, то была ее личная инициатива по праву первооткрывателя.

В 1993 году учреждена Ярославская областная премия им. А.М. Опекушина "за достижения в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве".

Трагична судьба дочери Пушкина Марии Александровны Гартунг. Она скончалась на скамейке у памятника своему отцу в 1919 году. От голода. Наркомпрос Луначарский, которому более подошла бы роль конферансье из варьете, ходатайствовал о выдаче ей персональной пенсии, однако ее Мария Александровна так её и не получила. Некая комиссия, явившаяся обследовать бытовые условия будущей пенсионерки, засвидетельствовала, что она в свои 86 лет находится в здравом уме и трезвой памяти, а в ее русской речи присутствует легкий французский акцент.

1931 году Страстную площадь переименовали в "Пушкинскую", в 1937 году – в год советского пушкинского юбилея – уничтожили до основания Страстной монастырь, в котором обосновался Союз безбожников, а затем – в 1950 году – на опустевшее место перенесли памятник Пушкину.

Весьма показательно, что в период "перестройки" в ряде "незалэжных республик", в частности, в Армении, памятники Пушкину сносились.

Бесы не выносят Пушкина, хотя многие из них и кормятся им.

А Достоевского они не терпят еще пуще.

|

Метки: христианство филология писатели о Пушкине Пушкин и мы памятники Пушкину |

Портреты поэтов пушкинской эпохи |

ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА (1786 - 1880)

В период формирования декабристского движения Глинка играл значительную организаторскую роль, был членом "Союза спасения" и одним из создателей и руководителей "Союза благоденствия". Свободолюбивые идеи декабристов, близкие молодому Глинке, нашли отражение в его поэтическом творчестве. Лучшие стихи поэта проникнуты мечтами о свободе и равенстве, резко осуждают деспотизм и социальную несправедливость ("Плач плененных иудеев"). Широкую известность приобрело яркое патриотическое стихотворение Глинки "Москва" ("Город чудный, город древний..."). Истинно народными песнями стали стихотворения поэта, положенные на музыку: "Тройка" ("Вот мчится тройка удалая...") и "Песнь узника" ("Не слышно шуму городского...").

Сильное влияние оказал Глинка на формирование политических взглядов Пушкина (они часто встречались на заседаниях литературного общества "Зеленая лампа"), поддерживал его в сложных жизненных ситуациях, ходатайствовал об облегчении участи великого поэта накануне ссылки в 1820 году. Пушкин называл Глинку "почтеннейшим человеком здешнего мира", высоко оценил его гражданскую позицию в послании "Ф.Н.Глинке":

Когда средь оргий жизни шумной

Меня постигнул остракизм,

Увидел я толпы безумной

Презренный, робкий эгоизм.

Без слез оставил я с досадой

Венки пиров и блеск Афин,

Но голос твой мне был отрадой,

Великодушный гражданин!

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ (1792 - 1878)

Судьба свои дары явить желала в нем...

Пушкин

В пушкинском окружении Вяземскому по праву принадлежит одно из самых важный мест. Знавший великого поэта еще ребенком, он в числе первых оценил его поэтическое дарование. "Какая бестия! - писал Вяземский в 1818 году Жуковскому, - ...этот бешеный сорванец нас всех заест как отцов наших". С искренней благодарностью принимал юный Пушкин восторженные отзывы Вяземского на его первые поэтические опыты, необычайно ценил их.

Со стихотворений, проникнутых вольнолюбивыми идеями декабристской эпохи ("Петербург", "Негодование"), началась литературная известность поэта. От высокой политической оды до шуточных песен, сатирических куплетов - таков его творческий диапазон. Истинная боль за Россию звучит в одном из лучших произведений Вяземского "Русский бог", в котором поэт выразил ненависть к деспотизму, барскому своеволию и бюрократизму, властвующим в его отечестве. Блестящий талант поэта отмечал Белинский, высоко ценил его творчество Пушкин:

Язвительный поэт, остряк замысловатый,

И блеском колких слов, и шутками богатый,

Счастливый Вяземский, завидую тебе.

Ты право получил благодаря судьбе

Смеяться весело над злобою ревнивой,

Невежество разить анафемой игривой.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1802 - 1839)

Совсем юным, в 22 года, корнет лейб-гвардии конного полка Одоевский, стал первым членом Северного общества декабристов. За активное участие в восстании на Сенатской площади был осужден на каторжные работы в сибирских рудниках. И только в 1837 году в порядке высочайшей милости переведен рядовым на Кавказ. Передовые антикрепостнические взгляды юного поэта выразились в его первом известном стихотворении "Молитва русского крестьянина". Но лучшие произведения Одоевский создает уже на каторге: "Тризна", "Стихи на переход наш из Читы в Петровский завод" ("Что за кочевья чернеются"), "При известии о польской революции". Необыкновенно сильно в устах измученного тяжелой неволей поэта звучат строки:

За святую Русь неволя и казни -

Радость и слава!

Одоевсктй стал выразителем дум и чаяний сосланных декабристов. Именно ему довелось ответить Пушкину на послание в Сибирь ("Во глубине сибирских руд..."):

Струн вещих пламенные звуки

До слуха нашего дошли,

К мечам рванулись наши руки

И - лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард! - цепями,

Своей судьбой гордимся мы

И за затворами тюрьмы

В душе смеемся над царями.

Строка из этого стихотворения Одоевского стала эпиграфом ленинской "Искры" - "Из искры возгорится пламя".

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОЛЕЖАЕВ (1805 - 1838)

Трагическая судьба поэта Полежаева характерна для участи революционера-одиночки 20-30-х годов XIX века. Отданный в армию по приказу царя за поэму "Сашка", содержащую протест против "презренных палачей", поэт так и не смог до конца жизни выбраться из солдатчины. В творчестве Полежаева, как в зеркале, отразились драматические перипетии его жизни. В поэтическом наследии центральное место занимают лирические стихотворения, проникнутые мотивами протеста, отчаяния, гордого одиночества ("Песнь пленного ирокезца", "Песнь погибающего пловца", "Негодование", "Арестант"). Служба на Кавказе дала ему материал для поэм "Эрпели" и "Чир-Юрт". Как непосредственный участник событий, он изображает солдат в походах, в лагерной и боевой обстановке. В мрачных "кандальных песнях" и элегических произведениях, полных скорбной жалобы ("Вечерняя заря", "О, для чего судьба меня сгубила", "Ожесточенный"), звучит протест свободолюбивой личности против несправедливости и угнетения.

Современник Пушкина Полежаев несомненно испытал не себе его могучее воздействие, однако в произведениях поэта уже ощутимы мотивы, которые в полную силу прозвучат в мятежной лирике Лермонтова. По словам Огарева, Полежаев "заканчивает в поэзии первую, неудавшуюся битву свободы с самодержавием".

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ(1809 - 1842)

"Страдалец был этот человек, - сказал Белинский, узнав о смерти Кольцова.

Один из самобытнейших русских поэтов Кольцов прожил трудную жизнь в безуспешном стремлении вырваться из мрачного мещанского мира (его отец был прасолом - торговцем скотом и не поощрял литературных наклонностей сына). Рожденный поэтом, жадно стремящийся к культуре, Кольцов вынужден был влачить жалкое существование среди торгашей и самодуров.

В 1831 году в печати появились первые стихи поэта, в 1835 году - первая книга. Кольцов, по словам Пушкина, обратил на себя всеобщее "благосклонное внимание". Его певучие, музыкальные стихи рассказывали о жизни и труде простого народа ("Песня пахаря", "Удалец", "Урожай", "Косарь", "Молодая жница"). Как отмечал Белинский, вместе с лирикой Кольцова в литературу "смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи, - и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии".

"Прострелено солнце" - так отозвался Кольцов на смерть Пушкина, посвятив памяти великого поэта, дарившего его своим вниманием и участием, стихотворение "Лес":

С богатырских плеч

Сняли голову -

Не большой горой

А соломинкой...

Многие произведения поэта, положенные на музыку композиторами Римским-Корсаковым, Мусоргским, Балакиревым, не забыты народом и поныне.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783 - 1852)

В пушкинской квартире на Набережной Мойки висит портрет Жуковского, подаренный им в 1820 году юному певцу "Руслана и Людмилы" со знаменитой надписью: "победителю-ученику от побежденного учителя". Жуковский действительно был одним из главных наставников Пушкина в поэзии. По мнению Белинского, "Жуковский... имеет великое историческое значение для русской поэзии вообще: одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина".

Довольно быстро отношения учителя и ученика переросли в истинную дружбу. Жуковский с энтузиазмом приветствовал первые шаги Пушкина в поэзии и присутствовал при его последних минутах, многое сделал для посмертной славы национального гения России. Он всю жизнь трогательно, по отечески опекал Пушкина, не раз протягивал ему руку помощи в самых сложных ситуациях. Со своей стороны Пушкин воздавал должное литературным заслугам старшего собрата, высоко ценя "его стихов пленительную сладость".

Широкое признание в России Жуковский завоевал созданием оригинальных произведений, в частности стихотворения "Певец во стане русских воинов", замечательных романтических баллад и многочисленными переводами и переложениями шедевров мировой поэзии.

ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ КЮХЕЛЬБЕКЕР (1797 - 1846)

"Мой брат родной по музе, по судьбам" - так называл Пушкин Кюхельбекера, товарища по лицею, талантливого поэта, человека, высокого духом, честного сердцем и помыслами. Созданный, по словам Баратынского, "для любви к славе и для несчастия", второе испил полной чашей. За активные действия в восстании декабристов был осужден и после почти десятилетнего заключения в Шлиссельбургской, Динабургской, Ревельской крепостях сослан на вечное поселение в Сибирь.

Ранние произведения поэта отличает высокая гражданская направленность, они воспевают "веселый час свободы", готовность отдать за нее жизнь ("К Ахатесу", "К друзьям на Рейне", "Греческая песнь"). В годы тюрьмы и ссылки с полной силой развилось поэтическое дарование Кюхельбекера, он не изменил юношеским идеалам ("Тень Рылеева", "Давид", "Элегия"). Полуослепший, больной, измученный непосильным трудом поэт гордился своей причастностью к "орлиной стае" декабристов ("На смерть Якубовича").

Глубокой скорбью в сердце Кюхельбекера отозвалась весть о смерти Пушкина ("19 октября 1837 года", "Тени Пушкина"). Прочные дружеские отношения, любовь и уважение связывали поэтов. Пушкин посвятил Кюхельбекеру несколько прекрасных стихотворений, среди них известные строки "Служенье муз не терпит суеты..." ("19 октября"). Великий поэт активно содействовал публикации произведений Кюхельбекера, присланных из ссылки.

ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ РАЕВСКИЙ (1795 - 1872)

Первым декабристом нередко называют Раевского. Участник Отечественной войны 1812 года, награжденный за храбрость, проявленную в боях при Бородино, золотым оружием, Раевский за четыре года до восстания на Сенатской площади был обвинен властями в революционной пропаганде. После пяти мучительных лет заточения в одиночных камерах был сослан в Сибирь почти до конца жизни. Раевский не только первый декабрист, но и первый поэт-декабрист. Из дошедшего до нас литературного наследия поэта большая часть написана уже в тюрьме или в ссылке. Лучшие его произведения являют собой прекрасные образцы гражданской политической поэзии декабристов. В них уверенность автора в правоте революционных идей сочетается с большим накалом чувств. Таков "Певец в темнице" - стихотворение, вызвавшее горячее одобрение Пушкина. В нем, так же как в послании "К друзьям в Кишинев", звучит призыв Раевского к товарищам по боевому перу, и в первую очередь к Пушкину, беспощадно бороться против деспотизма и угнетения:

Оставь другим певцам любовь!

Любовь ли петь, где брызжет кровь.

Призывы эти не остались без ответа. Пушкин откликнулся строками:

Недаром ты ко мне воззвал

Из глубины глухой темницы...

Литературные и политические взгляды Раевского оказали несомненное влияние на Пушкина. Он восхищался мужеством, стойкостью первого поэта-декабриста, посвятившего борьбе за свободу свою жизнь и творчество.

ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ (1784 - 1839)

Самобытный поэт, один из близких друзей Пушкина, легендарный герой Отечественной войны 1812 года, Денис Давыдов вошел в литературу стремительно и ошеломляюще. Слава литературная пришла к нему вместе со славой воинской.

Певец-гусар, ты пел биваки,

Раздолье ухарских пиров

И грозную потеху драки -

вот, говоря стихами Пушкина, содержание поэзии Давыдова. Его герой - отчаянный рубака, не ведающий страха не перед лицом смертельной опасности, ни перед... чарой вина ("Бурцову", "Гусарский пир", "Песня", "Песня старого гусара"). По определению Белинского, в "гусарской" поэзии Давыдова "удалое разгулье", любовь к шумным пирам и "веселой жизни" соединяются "с высокостию чувств, благородством в помыслах и жизни".

Пушкин высоко ценил поэзию певца-героя, автора знаменитой современной песни:

Тебе, певцу, тебе, герою!

Не удалось мне за тобою

При громе пушечном, в огне

Скакать на бешеном коне.

Наездник смирного Пегаса,

Носил я старого Парнаса

Из моды вышедший мундир:

Но и по этой службе трудной,

И тут, о мой наездник чудный,

Ты мой отец и командир.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ (1805 - 1827)

Литературное наследие Веневитинова невелико - всего около 40 стихотворений, как оригинальных, так и переводных, - из Гете, Вергилия, Гофмана. Вольнолюбивые идеи декабристов нашли отражение в его творчестве, он славил Родину и свободу ("Песнь грека", "Освобождение скальда", "Смерть Байрона"). Тема новгородской вольницы, разрабатываемая в характерных для поэтов-декабристов традициях, звучит в его стихотворении "Новгород":

...здесь место свято,

Здесь воздух чище и вольней!

. . . . . . . . . . . . .

Ответствуй, город величавый:

Где времена цветущей славы,

Когда твой голос, бич князей,

Звуча здесь медью в бурном вече,

К суду или кровавой сече

Сзывал послушных сыновей?

Лирические произведения Веневитинова ("Поэт", "Три розы", "Три участи") отличает философская направленность, получившая дальнейшее развитие в поэзии Тютчева и Лермонтова. Безвременная смерть молодого талантливого поэта, окружив имя его романтическим ореолом, поразила многих литературных деятелей того времени. Пушкин горевал, что "так рано умер чудный поэт". Лермонтов, Дельвиг, Кольцов, Одоевский написали поэтические эпитафии на его кончину. Чернышевский считал, что "проживи Веневитинов хотя десятью годами более - он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу".

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1800 - 1844)

"Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г.Баратынскому", - писал Белинский о крупнейшем поэте пушкинской эпохи, близком друге Дельвига и Пушкина. Уже первые стихи Баратынского обратили на себя внимание читателей. В его "прелестных элегиях" они нашли "стройность и зрелость необыкновенную" ("Оправдание", "Разуверение" ("Не искушай меня без нужды"), "Водопад", "Две доли", "Истина", "Буря"). Лучшей русской любовной элегией считал Пушкин "Признание" Баратынского:

Притворной нежности не требуй от меня,

Я сердца моего не скрою хлад печальный...

Философская направленность отличала уже ранние стихи Баратынского, но наиболее сильно своеобразное дарование "поэта мысли" развилось в 30-40-е годы. Он создает много произведений, ставших достоянием русской классики, - "Приметы", "Бокал", "Последний Поэт", "Осень":

И вот сентябрь! Замедля свой восход,

Сияньем хладным солнце блещет,

И луч его в зерцале зыбком вод

Неверным золотом трепещет.

Философские раздумья о судьбах человека и поэта, человечества и искусства придавали особую тональность позднему творчеству Баратынского, определили исключительное своеобразие его художественного мира. Высоко ценил "необщее выражение" поэтического облика Баратынского Пушкин: "Он у нас оригинален, ибо мыслит... мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко".

"Читателя найду в потомстве я" - это предсказание Баратынского, мастера тонкой философской лирики, сбылось. Он читаем и любим.

ИВАН ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ (1779 - 1840)

"Несчастье сделало его поэтом, - писал о Козлове Жуковский, - годы страдания были самыми деятельными годами ума его". В возрасте 40 лет, разбитый параличом, лишенный способности передвигаться, , поэт потерял зрение. Разлученный навсегда с внешним миром, он весь отдается поэзии. В 1821 году в печати появилось его первое стихотворение ""К Светлане". Необычайной популярностью пользовалась романтическая, "полная чувств" поэма "Чернец", вызвавшая восторженный отзыв Пушкина. Козлов создал немало лирических стихотворений ("Венецианская ночь", "Плач Ярославны"). Как переводчик он занял видное место в русской литературе. Переводил с английского произведения Байрона, Мура, с французского - Шенье, Ламартина, с итальянского - Петрарки, с польского - Мицкевича. Широкую популярность приобрели песни Козлова "Вечерний звон", "Не бил барабан..." ("На погребение английского генерала сира Джона Мура").

Глубоко трогала Пушкина судьба слепого поэта, к творчеству которого он относился с большим вниманием и которому посвятил прекрасные строки:

Певец., когда перед тобой

Во мгле сокрылся мир земной,

Мгновенно твой проснулся гений,

На все минувшее воззрел

И в хоре светлых привидений

Он песни дивные запел.

О милый брат, какие звуки!

В слезах восторга внемлю им..

КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1795 - 1826)

О своих сокровенных желаниях Рылеев говорил:"Я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастие соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству". Вся жизнь и творчество поэта-декабриста были подчинены этому. Литературную судьбу Рылеева как поэта-гражданина определила острая сатира на советника царя, деспота и мракобеса Аракчеева. По словам современников, это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластью. В 1825 году выходят рылеевские "Думы". Две новеллы - "Иван Сусанин" и "Петр Великий в Острогожске" - были высоко оценены Пушкиным. "Напоминать юношеству о подвигах предков..." - так понимал Рылеев назначение сборника "Думы". Поэма Рылеева "Войнаровский", пропагандирующая идеи декабристов, являла собой свидетельство высокого художественного мастерства автора, очаровала Пушкина, и он увидел в Рылееве "истинный талант". Незавершенной осталась поэма "Наливайко", где приближение декабря 1825 года звучит особенно ощутимо. Свою творческую позицию Рылеев утверждает в стихах "Я ль буду в роковое время..." и "На смерть Байрона". О Рылееве, поэте-гражданине, можно сказать его же стихами:

Ему неведом низкий страх;

На смерть с презрением взирает

И доблесть в молодых сердцах

Стихом правдивым зажигает.

13 июля 1826 года Рылеев был казнен как один из руководителей Северного общества декабристов, организатор и активный участник восстания.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ (1787 - 1855)

Еще в лицейские годы Пушкин испытал серьезное воздействие лирики Батюшкова, снискавшей ему славу эпикурейца, любителя жизненных наслаждений, а также мастера элегической батальной поэзии. В послании "К Батюшкову" Пушкин так обращался к нему:

Философ резвый и пиит,

Парнасский счастливый ленивец...

Большинство стихов Батюшкова навеяны личными впечатлениями, эпизодами биографии. Так, военная служба, участие в войне с Наполеоном дали ему материал для послания "К Дашкову", исторической элегии "Переход через Рейн" и других произведений, которые посвящены идеям гражданского служения и жертвенности во имя Родины. Подлинной зрелостью отмечен сброник Батюшкова "Опыты в стихах и прозе", некоторые стихи из него были высоко оценены Пушкиным. Блистательными подражаниями древнегреческой лирике поэт во многом подготовил появление пушкинских "антологических" стихов. Многие строки Батюшкова исполнены философской глубины и стали крылатыми:

О память сердца! Ты сильней

Рассудка памяти печальной...

Пушкина восхищало в Батюшкове то, что его "слог так и трепещет, так и льется, гармония очаровательна". Опередив на несколько лет развитие отечественной поэзии, автор "Опытов" был предшественником раннего Пушкина, который во многом шел ему вослед.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯЗЫКОВ (1803 - 1846)

"Имя Языков пришлось ему неларом, - писал о поэте Гоголь, - владеет он языком, как арвб диким конем своим...". Уже первые виртуозно исполненные, жизнерадостные, воспевающие свободу стихи Языкова выдвинули его в ряд ведущих русских поэтов. Автор размышляет о судьбе России ("Элегия") и о своем поэтическом будущем ("Молитва", "Извиненье"). Прекрасным стихотворением "Не вы ль убранство наших дней...", в котором звучит призыв отмстить за смерть поэта-декабриста, откликнулся Языков на казнь Рылеева:

О, вспомяни о нем, Россия,

Когда восстанешь от цепей

И силы двинешь громовые

На самовластие царей!

Темы русской истории, разрабатываемые поэтом в декабристских традициях, оставили глубокий след в его творчестве: "Песнь барда во время владычества татар в России", "Баян к русскому воину...","Евпатий". Стихотворения Языкова, положенные на музыку ("Из страны, страны далекой...", "Пловец" ("Нелюдимо наше море..."), любимы народом и поныне.

Поэтическое дарование Языкова, его "звучная лира" вызывали неизменное восхищение Пушкина: "Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного, тут потребно буйство сил", - восторженно писал великий поэт после выхода сборника стихотворений Языкова в 1833 году. Наивысшим признанием его таланта звучит пушкинское:

Клянусь Овидиевой тенью:

Языков близок я тебе.

|

Метки: декабристы Кюхельбекер В.К. Жуковский В. А. Баратынский портреты Вяземский П. А. Раевские рисунки |

Портреты поэтов пушкинской эпохи |

ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА (1786 - 1880)

В период формирования декабристского движения Глинка играл значительную организаторскую роль, был членом "Союза спасения" и одним из создателей и руководителей "Союза благоденствия". Свободолюбивые идеи декабристов, близкие молодому Глинке, нашли отражение в его поэтическом творчестве. Лучшие стихи поэта проникнуты мечтами о свободе и равенстве, резко осуждают деспотизм и социальную несправедливость ("Плач плененных иудеев"). Широкую известность приобрело яркое патриотическое стихотворение Глинки "Москва" ("Город чудный, город древний..."). Истинно народными песнями стали стихотворения поэта, положенные на музыку: "Тройка" ("Вот мчится тройка удалая...") и "Песнь узника" ("Не слышно шуму городского...").

Сильное влияние оказал Глинка на формирование политических взглядов Пушкина (они часто встречались на заседаниях литературного общества "Зеленая лампа"), поддерживал его в сложных жизненных ситуациях, ходатайствовал об облегчении участи великого поэта накануне ссылки в 1820 году. Пушкин называл Глинку "почтеннейшим человеком здешнего мира", высоко оценил его гражданскую позицию в послании "Ф.Н.Глинке":

Когда средь оргий жизни шумной

Меня постигнул остракизм,

Увидел я толпы безумной

Презренный, робкий эгоизм.

Без слез оставил я с досадой

Венки пиров и блеск Афин,

Но голос твой мне был отрадой,

Великодушный гражданин!

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ (1792 - 1878)

Судьба свои дары явить желала в нем...

Пушкин

В пушкинском окружении Вяземскому по праву принадлежит одно из самых важный мест. Знавший великого поэта еще ребенком, он в числе первых оценил его поэтическое дарование. "Какая бестия! - писал Вяземский в 1818 году Жуковскому, - ...этот бешеный сорванец нас всех заест как отцов наших". С искренней благодарностью принимал юный Пушкин восторженные отзывы Вяземского на его первые поэтические опыты, необычайно ценил их.

Со стихотворений, проникнутых вольнолюбивыми идеями декабристской эпохи ("Петербург", "Негодование"), началась литературная известность поэта. От высокой политической оды до шуточных песен, сатирических куплетов - таков его творческий диапазон. Истинная боль за Россию звучит в одном из лучших произведений Вяземского "Русский бог", в котором поэт выразил ненависть к деспотизму, барскому своеволию и бюрократизму, властвующим в его отечестве. Блестящий талант поэта отмечал Белинский, высоко ценил его творчество Пушкин:

Язвительный поэт, остряк замысловатый,

И блеском колких слов, и шутками богатый,

Счастливый Вяземский, завидую тебе.

Ты право получил благодаря судьбе

Смеяться весело над злобою ревнивой,

Невежество разить анафемой игривой.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1802 - 1839)

Совсем юным, в 22 года, корнет лейб-гвардии конного полка Одоевский, стал первым членом Северного общества декабристов. За активное участие в восстании на Сенатской площади был осужден на каторжные работы в сибирских рудниках. И только в 1837 году в порядке высочайшей милости переведен рядовым на Кавказ. Передовые антикрепостнические взгляды юного поэта выразились в его первом известном стихотворении "Молитва русского крестьянина". Но лучшие произведения Одоевский создает уже на каторге: "Тризна", "Стихи на переход наш из Читы в Петровский завод" ("Что за кочевья чернеются"), "При известии о польской революции". Необыкновенно сильно в устах измученного тяжелой неволей поэта звучат строки:

За святую Русь неволя и казни -

Радость и слава!

Одоевсктй стал выразителем дум и чаяний сосланных декабристов. Именно ему довелось ответить Пушкину на послание в Сибирь ("Во глубине сибирских руд..."):

Струн вещих пламенные звуки

До слуха нашего дошли,

К мечам рванулись наши руки

И - лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард! - цепями,

Своей судьбой гордимся мы

И за затворами тюрьмы

В душе смеемся над царями.

Строка из этого стихотворения Одоевского стала эпиграфом ленинской "Искры" - "Из искры возгорится пламя".

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОЛЕЖАЕВ (1805 - 1838)

Трагическая судьба поэта Полежаева характерна для участи революционера-одиночки 20-30-х годов XIX века. Отданный в армию по приказу царя за поэму "Сашка", содержащую протест против "презренных палачей", поэт так и не смог до конца жизни выбраться из солдатчины. В творчестве Полежаева, как в зеркале, отразились драматические перипетии его жизни. В поэтическом наследии центральное место занимают лирические стихотворения, проникнутые мотивами протеста, отчаяния, гордого одиночества ("Песнь пленного ирокезца", "Песнь погибающего пловца", "Негодование", "Арестант"). Служба на Кавказе дала ему материал для поэм "Эрпели" и "Чир-Юрт". Как непосредственный участник событий, он изображает солдат в походах, в лагерной и боевой обстановке. В мрачных "кандальных песнях" и элегических произведениях, полных скорбной жалобы ("Вечерняя заря", "О, для чего судьба меня сгубила", "Ожесточенный"), звучит протест свободолюбивой личности против несправедливости и угнетения.

Современник Пушкина Полежаев несомненно испытал не себе его могучее воздействие, однако в произведениях поэта уже ощутимы мотивы, которые в полную силу прозвучат в мятежной лирике Лермонтова. По словам Огарева, Полежаев "заканчивает в поэзии первую, неудавшуюся битву свободы с самодержавием".

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ(1809 - 1842)

"Страдалец был этот человек, - сказал Белинский, узнав о смерти Кольцова.

Один из самобытнейших русских поэтов Кольцов прожил трудную жизнь в безуспешном стремлении вырваться из мрачного мещанского мира (его отец был прасолом - торговцем скотом и не поощрял литературных наклонностей сына). Рожденный поэтом, жадно стремящийся к культуре, Кольцов вынужден был влачить жалкое существование среди торгашей и самодуров.

В 1831 году в печати появились первые стихи поэта, в 1835 году - первая книга. Кольцов, по словам Пушкина, обратил на себя всеобщее "благосклонное внимание". Его певучие, музыкальные стихи рассказывали о жизни и труде простого народа ("Песня пахаря", "Удалец", "Урожай", "Косарь", "Молодая жница"). Как отмечал Белинский, вместе с лирикой Кольцова в литературу "смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи, - и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии".

"Прострелено солнце" - так отозвался Кольцов на смерть Пушкина, посвятив памяти великого поэта, дарившего его своим вниманием и участием, стихотворение "Лес":

С богатырских плеч

Сняли голову -

Не большой горой

А соломинкой...

Многие произведения поэта, положенные на музыку композиторами Римским-Корсаковым, Мусоргским, Балакиревым, не забыты народом и поныне.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783 - 1852)

В пушкинской квартире на Набережной Мойки висит портрет Жуковского, подаренный им в 1820 году юному певцу "Руслана и Людмилы" со знаменитой надписью: "победителю-ученику от побежденного учителя". Жуковский действительно был одним из главных наставников Пушкина в поэзии. По мнению Белинского, "Жуковский... имеет великое историческое значение для русской поэзии вообще: одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина".

Довольно быстро отношения учителя и ученика переросли в истинную дружбу. Жуковский с энтузиазмом приветствовал первые шаги Пушкина в поэзии и присутствовал при его последних минутах, многое сделал для посмертной славы национального гения России. Он всю жизнь трогательно, по отечески опекал Пушкина, не раз протягивал ему руку помощи в самых сложных ситуациях. Со своей стороны Пушкин воздавал должное литературным заслугам старшего собрата, высоко ценя "его стихов пленительную сладость".

Широкое признание в России Жуковский завоевал созданием оригинальных произведений, в частности стихотворения "Певец во стане русских воинов", замечательных романтических баллад и многочисленными переводами и переложениями шедевров мировой поэзии.

ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ КЮХЕЛЬБЕКЕР (1797 - 1846)

"Мой брат родной по музе, по судьбам" - так называл Пушкин Кюхельбекера, товарища по лицею, талантливого поэта, человека, высокого духом, честного сердцем и помыслами. Созданный, по словам Баратынского, "для любви к славе и для несчастия", второе испил полной чашей. За активные действия в восстании декабристов был осужден и после почти десятилетнего заключения в Шлиссельбургской, Динабургской, Ревельской крепостях сослан на вечное поселение в Сибирь.

Ранние произведения поэта отличает высокая гражданская направленность, они воспевают "веселый час свободы", готовность отдать за нее жизнь ("К Ахатесу", "К друзьям на Рейне", "Греческая песнь"). В годы тюрьмы и ссылки с полной силой развилось поэтическое дарование Кюхельбекера, он не изменил юношеским идеалам ("Тень Рылеева", "Давид", "Элегия"). Полуослепший, больной, измученный непосильным трудом поэт гордился своей причастностью к "орлиной стае" декабристов ("На смерть Якубовича").

Глубокой скорбью в сердце Кюхельбекера отозвалась весть о смерти Пушкина ("19 октября 1837 года", "Тени Пушкина"). Прочные дружеские отношения, любовь и уважение связывали поэтов. Пушкин посвятил Кюхельбекеру несколько прекрасных стихотворений, среди них известные строки "Служенье муз не терпит суеты..." ("19 октября"). Великий поэт активно содействовал публикации произведений Кюхельбекера, присланных из ссылки.

ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ РАЕВСКИЙ (1795 - 1872)

Первым декабристом нередко называют Раевского. Участник Отечественной войны 1812 года, награжденный за храбрость, проявленную в боях при Бородино, золотым оружием, Раевский за четыре года до восстания на Сенатской площади был обвинен властями в революционной пропаганде. После пяти мучительных лет заточения в одиночных камерах был сослан в Сибирь почти до конца жизни. Раевский не только первый декабрист, но и первый поэт-декабрист. Из дошедшего до нас литературного наследия поэта большая часть написана уже в тюрьме или в ссылке. Лучшие его произведения являют собой прекрасные образцы гражданской политической поэзии декабристов. В них уверенность автора в правоте революционных идей сочетается с большим накалом чувств. Таков "Певец в темнице" - стихотворение, вызвавшее горячее одобрение Пушкина. В нем, так же как в послании "К друзьям в Кишинев", звучит призыв Раевского к товарищам по боевому перу, и в первую очередь к Пушкину, беспощадно бороться против деспотизма и угнетения:

Оставь другим певцам любовь!

Любовь ли петь, где брызжет кровь.

Призывы эти не остались без ответа. Пушкин откликнулся строками:

Недаром ты ко мне воззвал

Из глубины глухой темницы...

Литературные и политические взгляды Раевского оказали несомненное влияние на Пушкина. Он восхищался мужеством, стойкостью первого поэта-декабриста, посвятившего борьбе за свободу свою жизнь и творчество.

ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ (1784 - 1839)

Самобытный поэт, один из близких друзей Пушкина, легендарный герой Отечественной войны 1812 года, Денис Давыдов вошел в литературу стремительно и ошеломляюще. Слава литературная пришла к нему вместе со славой воинской.

Певец-гусар, ты пел биваки,

Раздолье ухарских пиров

И грозную потеху драки -

вот, говоря стихами Пушкина, содержание поэзии Давыдова. Его герой - отчаянный рубака, не ведающий страха не перед лицом смертельной опасности, ни перед... чарой вина ("Бурцову", "Гусарский пир", "Песня", "Песня старого гусара"). По определению Белинского, в "гусарской" поэзии Давыдова "удалое разгулье", любовь к шумным пирам и "веселой жизни" соединяются "с высокостию чувств, благородством в помыслах и жизни".

Пушкин высоко ценил поэзию певца-героя, автора знаменитой современной песни:

Тебе, певцу, тебе, герою!

Не удалось мне за тобою

При громе пушечном, в огне

Скакать на бешеном коне.

Наездник смирного Пегаса,

Носил я старого Парнаса

Из моды вышедший мундир:

Но и по этой службе трудной,

И тут, о мой наездник чудный,

Ты мой отец и командир.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ (1805 - 1827)

Литературное наследие Веневитинова невелико - всего около 40 стихотворений, как оригинальных, так и переводных, - из Гете, Вергилия, Гофмана. Вольнолюбивые идеи декабристов нашли отражение в его творчестве, он славил Родину и свободу ("Песнь грека", "Освобождение скальда", "Смерть Байрона"). Тема новгородской вольницы, разрабатываемая в характерных для поэтов-декабристов традициях, звучит в его стихотворении "Новгород":

...здесь место свято,

Здесь воздух чище и вольней!

. . . . . . . . . . . . .

Ответствуй, город величавый:

Где времена цветущей славы,

Когда твой голос, бич князей,

Звуча здесь медью в бурном вече,

К суду или кровавой сече

Сзывал послушных сыновей?

Лирические произведения Веневитинова ("Поэт", "Три розы", "Три участи") отличает философская направленность, получившая дальнейшее развитие в поэзии Тютчева и Лермонтова. Безвременная смерть молодого талантливого поэта, окружив имя его романтическим ореолом, поразила многих литературных деятелей того времени. Пушкин горевал, что "так рано умер чудный поэт". Лермонтов, Дельвиг, Кольцов, Одоевский написали поэтические эпитафии на его кончину. Чернышевский считал, что "проживи Веневитинов хотя десятью годами более - он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу".

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1800 - 1844)

"Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г.Баратынскому", - писал Белинский о крупнейшем поэте пушкинской эпохи, близком друге Дельвига и Пушкина. Уже первые стихи Баратынского обратили на себя внимание читателей. В его "прелестных элегиях" они нашли "стройность и зрелость необыкновенную" ("Оправдание", "Разуверение" ("Не искушай меня без нужды"), "Водопад", "Две доли", "Истина", "Буря"). Лучшей русской любовной элегией считал Пушкин "Признание" Баратынского:

Притворной нежности не требуй от меня,

Я сердца моего не скрою хлад печальный...

Философская направленность отличала уже ранние стихи Баратынского, но наиболее сильно своеобразное дарование "поэта мысли" развилось в 30-40-е годы. Он создает много произведений, ставших достоянием русской классики, - "Приметы", "Бокал", "Последний Поэт", "Осень":

И вот сентябрь! Замедля свой восход,

Сияньем хладным солнце блещет,

И луч его в зерцале зыбком вод

Неверным золотом трепещет.

Философские раздумья о судьбах человека и поэта, человечества и искусства придавали особую тональность позднему творчеству Баратынского, определили исключительное своеобразие его художественного мира. Высоко ценил "необщее выражение" поэтического облика Баратынского Пушкин: "Он у нас оригинален, ибо мыслит... мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко".

"Читателя найду в потомстве я" - это предсказание Баратынского, мастера тонкой философской лирики, сбылось. Он читаем и любим.

ИВАН ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ (1779 - 1840)

"Несчастье сделало его поэтом, - писал о Козлове Жуковский, - годы страдания были самыми деятельными годами ума его". В возрасте 40 лет, разбитый параличом, лишенный способности передвигаться, , поэт потерял зрение. Разлученный навсегда с внешним миром, он весь отдается поэзии. В 1821 году в печати появилось его первое стихотворение ""К Светлане". Необычайной популярностью пользовалась романтическая, "полная чувств" поэма "Чернец", вызвавшая восторженный отзыв Пушкина. Козлов создал немало лирических стихотворений ("Венецианская ночь", "Плач Ярославны"). Как переводчик он занял видное место в русской литературе. Переводил с английского произведения Байрона, Мура, с французского - Шенье, Ламартина, с итальянского - Петрарки, с польского - Мицкевича. Широкую популярность приобрели песни Козлова "Вечерний звон", "Не бил барабан..." ("На погребение английского генерала сира Джона Мура").

Глубоко трогала Пушкина судьба слепого поэта, к творчеству которого он относился с большим вниманием и которому посвятил прекрасные строки:

Певец., когда перед тобой

Во мгле сокрылся мир земной,

Мгновенно твой проснулся гений,

На все минувшее воззрел

И в хоре светлых привидений

Он песни дивные запел.

О милый брат, какие звуки!

В слезах восторга внемлю им..

КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1795 - 1826)

О своих сокровенных желаниях Рылеев говорил:"Я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастие соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству". Вся жизнь и творчество поэта-декабриста были подчинены этому. Литературную судьбу Рылеева как поэта-гражданина определила острая сатира на советника царя, деспота и мракобеса Аракчеева. По словам современников, это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластью. В 1825 году выходят рылеевские "Думы". Две новеллы - "Иван Сусанин" и "Петр Великий в Острогожске" - были высоко оценены Пушкиным. "Напоминать юношеству о подвигах предков..." - так понимал Рылеев назначение сборника "Думы". Поэма Рылеева "Войнаровский", пропагандирующая идеи декабристов, являла собой свидетельство высокого художественного мастерства автора, очаровала Пушкина, и он увидел в Рылееве "истинный талант". Незавершенной осталась поэма "Наливайко", где приближение декабря 1825 года звучит особенно ощутимо. Свою творческую позицию Рылеев утверждает в стихах "Я ль буду в роковое время..." и "На смерть Байрона". О Рылееве, поэте-гражданине, можно сказать его же стихами:

Ему неведом низкий страх;

На смерть с презрением взирает

И доблесть в молодых сердцах

Стихом правдивым зажигает.

13 июля 1826 года Рылеев был казнен как один из руководителей Северного общества декабристов, организатор и активный участник восстания.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ (1787 - 1855)

Еще в лицейские годы Пушкин испытал серьезное воздействие лирики Батюшкова, снискавшей ему славу эпикурейца, любителя жизненных наслаждений, а также мастера элегической батальной поэзии. В послании "К Батюшкову" Пушкин так обращался к нему:

Философ резвый и пиит,

Парнасский счастливый ленивец...

Большинство стихов Батюшкова навеяны личными впечатлениями, эпизодами биографии. Так, военная служба, участие в войне с Наполеоном дали ему материал для послания "К Дашкову", исторической элегии "Переход через Рейн" и других произведений, которые посвящены идеям гражданского служения и жертвенности во имя Родины. Подлинной зрелостью отмечен сброник Батюшкова "Опыты в стихах и прозе", некоторые стихи из него были высоко оценены Пушкиным. Блистательными подражаниями древнегреческой лирике поэт во многом подготовил появление пушкинских "антологических" стихов. Многие строки Батюшкова исполнены философской глубины и стали крылатыми:

О память сердца! Ты сильней

Рассудка памяти печальной...

Пушкина восхищало в Батюшкове то, что его "слог так и трепещет, так и льется, гармония очаровательна". Опередив на несколько лет развитие отечественной поэзии, автор "Опытов" был предшественником раннего Пушкина, который во многом шел ему вослед.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯЗЫКОВ (1803 - 1846)

"Имя Языков пришлось ему неларом, - писал о поэте Гоголь, - владеет он языком, как арвб диким конем своим...". Уже первые виртуозно исполненные, жизнерадостные, воспевающие свободу стихи Языкова выдвинули его в ряд ведущих русских поэтов. Автор размышляет о судьбе России ("Элегия") и о своем поэтическом будущем ("Молитва", "Извиненье"). Прекрасным стихотворением "Не вы ль убранство наших дней...", в котором звучит призыв отмстить за смерть поэта-декабриста, откликнулся Языков на казнь Рылеева:

О, вспомяни о нем, Россия,

Когда восстанешь от цепей

И силы двинешь громовые

На самовластие царей!

Темы русской истории, разрабатываемые поэтом в декабристских традициях, оставили глубокий след в его творчестве: "Песнь барда во время владычества татар в России", "Баян к русскому воину...","Евпатий". Стихотворения Языкова, положенные на музыку ("Из страны, страны далекой...", "Пловец" ("Нелюдимо наше море..."), любимы народом и поныне.

Поэтическое дарование Языкова, его "звучная лира" вызывали неизменное восхищение Пушкина: "Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного, тут потребно буйство сил", - восторженно писал великий поэт после выхода сборника стихотворений Языкова в 1833 году. Наивысшим признанием его таланта звучит пушкинское:

Клянусь Овидиевой тенью:

Языков близок я тебе.

|

Метки: декабристы Кюхельбекер В.К. Жуковский В. А. Баратынский портреты Вяземский П. А. Раевские рисунки |

О незаконченной поэме А. С. Пушкина "Тазит", о народе и о нации. |

|

|

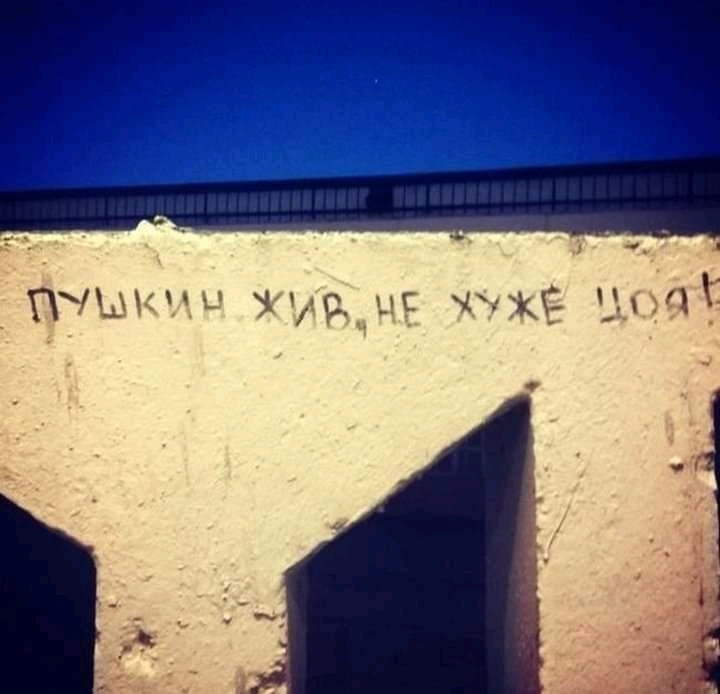

Посмеемся вместе |

|

Метки: актуальный Пушкин юмор мы и Пушкин Пушкин и мы |

«Где же кружка?» Как Пушкин праздновал свои дни рождения и что ему дарили |

|

Метки: пушкинская пора юбилейные дaты пушкинские мелочи |

Пушкин был лешим и не погиб на дуэли: где миф, а где правда о главном поэте России? |

Что реально Пушкин значит для нас? Понимаем ли мы его? Что знаем о его жизни — не только "событийной", но и внутренней, духовной? Представляем вашему вниманию интервью с писателем, заведующим сектором изучения жизни и творчества А. С. Пушкина Валентином Семеновичем Непомнящим — размышления, которые актуальны и сегодня, и в другие дни.

Наш национальный миф

ПУШКИН

— Валентин Семенович, сейчас Пушкина читают мало — и это, конечно, плохо. Но неужели в XIX веке его читали больше? Какая часть населения Российской империи была знакома с творчеством Пушкина?

— Думаю, очень небольшая. Пушкина читали немногие, по причине неграмотности большинства жителей России. Но все же именно образованная часть населения всегда определяла вектор культурного развития всего народа. И потом, как это ни странно, имя Пушкина было тогда популярным даже в среде людей малограмотных и совершенно незнакомых с его творчеством.

— Интересно, каким же образом возникала эта популярность?

— Самым парадоксальным и даже сказочным. Вплоть до существования целого ряда мифов о Пушкине. Была статья А. А. Анненковой "Пушкин в простонародном сознании", в ней были собраны воедино сведения из разных источников.

Оказывается, среди неграмотных людей в России бытовали различные слухи о Пушкине как о народном герое. По одной версии, именно он посоветовал царю освободить крестьян, поскольку царь его очень почитал и прислушивался к его мнению. Еще один вариант этого же мифа гласил, что Пушкин умер не на дуэли, а… в темнице, закованный в цепи за то, что стремился опять же — освободить крепостных крестьян.

Были совершенно сказочные истории о том, что Пушкин живет в глухом лесу и иногда выходит на опушку, где поет свои то ли стихи, то ли песни. Такой вот образ поющего лешего. Но другие слухи гласили, что Пушкин вовсе не леший, а совсем наоборот — святой, Божий угодник.

Люди могли не знать "Евгения Онегина" и "Бориса Годунова", но имя Пушкина было им известно и дорого. Каким образом происходило такое знакомство, можно представить себе на примере одного из произведений замечательного собирателя русского северного фольклора Бориса Шергина. Он жил одно время среди неграмотных поморов и целую зиму 1934-1935 годов читал и объяснял им произведения Пушкина, а после собирал и записывал их впечатления. Получился потрясающий сказ "Пинежский Пушкин", перед которым хочется просто умолкнуть с благоговением. Эти необразованные люди сразу почувствовали сердцем, что Пушкин — это родное, свое. И, кстати, в этом сказе Пушкин снова предстает в образе народного героя, который наряду с прочими подвигами еще и со Змеем Горынычем борется.

Так что количественно людей, читавших Пушкина, было в Российской империи немного, но вот дух пушкинской поэзии проникал даже в самые дремучие и безграмотные слои русского народа.

— Но в советское время, в эпоху всеобщей грамотности, ситуация, наверное, изменилась?

— Кинорежиссер Андрон Кончаловский в одной из телепередач как-то рассказывал о любопытном социологическом исследовании той поры. Французским крестьянам и советским колхозникам были заданы два одинаковых вопроса: во-первых — как делают самогон? И во-вторых — кто самый главный поэт их народа?

Ответы русских были просты и очевидны: с самогоном — понятно, без комментариев, а вот главный поэт — Пушкин.

А у французов главного поэта нации определить не получилось. Хотя с самогоном там все оказалось в полном порядке и даже, наверное, похлеще, чем у нас. Но вот на второй вопрос внятного ответа так и не прозвучало.

Поэтому я всегда говорю, что Пушкин — это наш национальный миф. Миф не как сказка, а как средоточие важнейших национальных ценностей и смыслов. Как говорит мой друг, выдающийся филолог Юрий Чумаков: факт — это то, что бывает "когда", а миф — то, что "всегда".

Пушкин, безусловно, — то, что всегда, то есть — миф. Но сейчас этот миф подвергается серьезному испытанию. Все, что сейчас происходит с пушкинским наследием, да и со всей русской культурой — это жесткое испытание нашего национального духа. Устоим ли мы перед нашествием американизированных стандартов и идеалов жизни, которые нам глубоко чужды в своей основе? Дай Бог…

На мой взгляд, американским культурным "символом веры" является произведение "Унесенные ветром" — как роман, так и кинофильм, где очаровательная главная героиня Скарлетт О’Хара в кульминационный момент клянется сделать все, чтобы никогда больше не голодать. Я уже писал, что это твердое плебейское кредо. Потому что Америка по духу своему — плебейская страна, такова ее история, так она сформировалась, и глупо было бы с этим спорить.

У нас тоже есть свое национальное кредо, но совсем иное — "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать". Это и народное, и аристократическое кредо, поскольку оно предполагает ответственность высшего порядка за все, что ты делаешь. И если бы неграмотный русский крестьянин умел так же, как Пушкин, выражать свои мысли и чувства, думаю, он сказал бы нечто подобное.

— Но это в прошлом, а что сейчас? Вспомните — в XX веке Пушкина то сбрасывали с корабля современности, то чуть ли не канонизировали, объявляли "нашим всем", видели в нем то революционера номер один, то светоч Православия. К чему же в итоге мы пришли? Чем стал Пушкин для наших современников?

— Да, футуристы в начале XX века предложили "сбросить Пушкина с корабля современности", но ведь в то время пытались сбросить не одного только Пушкина. Тогда был период общего культурного слома. И Пушкин появился в этой формуле не просто как поэт, но как некий символ традиции, которую нужно отбросить, потому что она мешает обществу двигаться вперед, к светлому будущему.

А сегодня ни с каких кораблей никого не сбрасывают. Просто бытует мнение, что Пушкин устарел и не отвечает запросам и чаяниям сегодняшнего читателя. Причем так думают люди уже не очень грамотные и плохо знающие творчество Александра Сергеевича. Я помню, как еще в 1999 году, когда Россия отмечала юбилей поэта, один из телеведущих высказался: "Как говорил Пушкин, все мы вышли из гоголевской “Шинели“". Хотя это слова Федора Михайловича Достоевского. В том же юбилейном году московские улицы были украшены многочисленными растяжками с наиболее известными цитатами пушкинских стихотворений. На одной из них можно было прочесть: "…Средь шумного бала, случайно…". Конечно, очень поэтичная фраза, есть в ней некая недосказанность, глубина… Но самое главное — подпись: А.С. Пушкин! Что тут скажешь? Строка из знаменитейшего романса на стихи А.К. Толстого каким-то странным образом оказалась приписана пушкинскому перу — и ни у кого это не вызвало особого возмущения! А сейчас в связи с циклом передач о поэме "Евгений Онегин", который я делал на телевидении, мне довелось узнать мнение одного из сотрудников редакции канала: "Онегинский текст тяжело слушать". Подчеркиваю — это было сказано человеком, работающим на телеканале "Культура". На таком печальном фоне разговоры о том, что Пушкин устарел, звучат как симптом тяжкой духовной болезни всего нашего общества, теряющего связь со своими культурными корнями.

Пушкина не сбрасывают сегодня с корабля современности, его просто отодвигают от себя в сторону, как нечто бесполезное, по принципу: "Да, конечно, Пушкин это — прекрасно, но сейчас другое время, и современный человек вполне может без этого обойтись". Более того, мне даже приходилось выслушивать вопросы типа: "А нужно ли вообще сегодня преподавать классическую литературу в школах?". Я считаю, что для нашей культуры это уже в каком-то смысле эсхатологическая ситуация.

Тогда — прощай, Россия…

Пушкин был лешим и не погиб на дуэли: где миф, а где правда о главном поэте России?

Фото Замира Усманова/ТАСС

— К вопросу о преподавании Пушкина в школе. Я хорошо помню, как мы проходили "Евгения Онегина" в восьмом классе по принципу — прочитал и забыл. В пятнадцать лет человек просто не готов адекватно воспринять такое серьезное произведение, нет у него еще ни достаточного жизненного опыта, ни культурного багажа. Как нужно преподавать школьникам Пушкина, не рискуя оттолкнуть их от его поэзии на всю оставшуюся жизнь?

— Конечно, девятиклассникам преподавать "Евгения Онегина" бессмысленно. Это произведение для более взрослых читателей. А в пятнадцать лет, на мой взгляд, прекрасно будут восприняты "Дубровский", "Капитанская дочка"… Даже "Повести Белкина" в восьмом классе будут уместны просто как занятные сюжетные истории, написанные прекрасным языком. Всей их глубины школьники, конечно, понять не смогут, потому что даже филологи с "Повестями Белкина" до сих пор не могут до конца разобраться. Но язык — это такая стихия, войдя в которую, непременно меняешься сам. И это очень важно именно для подростков.

А вот в старших классах преподавание серьезных произведений Пушкина, да и вообще русской классики должно быть преобладающим. Конечно, нужно преподавать и шедевры литературы XX столетия, это бесспорно. Но если мы потеряем традиции преемственности классической русской литературы, если наследие великих авторов XIX века будет сложено в сундук и благополучно забыто, тогда — прощай, Россия. Тогда наша традиционная ментальность буквально за два поколения изменится настолько, что это будет уже совсем другая страна. Которая мне, честно говоря, малоинтересна.

Именно в языке заложен, если можно так выразиться, некий генетический код русской культуры, само понятие "русскости". Ведь ни в одном европейском языке нет слова, которое в полной мере соответствовало бы русскому понятию "совесть". Есть conscientia, франц. conscience, итал. coscienza, англ. conscience, нем. Gewissen, но все эти слова образованы из корня, обозначающего знание, все это слова, в точном смысле соответствующие русскому слову "сознание". И в древнегреческом языке нет слова "совесть". Есть даже специальная работа крупнейшего отечественного филолога-античника Виктора Ноевича Ярхо, которая так и называется "Была ли у древних греков совесть?", где он очень убедительно доказывает, что это понятие в древнегреческой литературе отсутствует. Там есть понятие стыда перед окружающими, то, что у В.И. Даля определено словами "слыть, слава".

В русской же классической литературе понятие совести является ключевым и наиглавнейшим для понимания и изображения русского характера. Недаром Достоевский писал, что даже когда русский человек безобразничает, он все равно помнит, что безобразничает. В классических произведениях русской литературы есть некая иерархия ценностей, вертикальное измерение бытия. А сейчас эта вертикаль и в жизни, и в культуре упразднена. Остаются одни горизонтальные связи. На этом принципе основан весь постмодернизм, где все произведения расположены на одной плоскости и отделены друг от друга лишь расстоянием, а не иерархией. Вот пример: покойный Дмитрий Александрович Пригов, пусть земля ему будет пухом, переложил по-своему "Евгения Онегина" путем употребления двух слов — "безумный" и "неземной". Вместо всех пушкинских эпитетов он вставлял эти свои "безумный" или "неземной", в зависимости от ритмической структуры стихотворения. И почему-то считал это большим своим художественным достижением, он им очень гордился.

Поэтому, повторюсь, состояние отечественной культуры сегодня представляется мне весьма и весьма плачевным. Остается лишь верить в истину слов Чаадаева о том, что русский народ не принадлежит к нациям, которые развиваются по нормальной человеческой логике. Наше развитие происходит по верховной логике Провидения. Кто знает, может быть, пройдет время, и все еще изменится, несмотря на нынешние печальные обстоятельства. Просто очень жаль, что современные русские мальчики и девочки, такие умные, талантливые, свободные, могут лишить себя этого бесценного сокровища — классической русской литературы, которую наше поколение сумело сохранить и пронести сквозь все ужасы истории XX века.

Мне не Пушкина сейчас жалко. Безумно жалко людей, которые растут и живут без него. Потому что они теряют такие ценности, без которых человеку очень трудно оставаться человеком.

Уроки афеизма, или "поэт православного народа"

— А теперь я задам вопрос, который сейчас вызывает множество споров, в том числе и в церковной среде. Был ли Пушкин верующим человеком?

— Я скажу так: до определенного момента он считал себя неверующим, потому что его так воспитали — французская литература, Вольтер, Дидро… В Лицее их, конечно, водили в церковь, к исповеди и причастию, но все равно это было скорее для проформы. Лицейские методики воспитания и преподавания были во многом основаны на идеях французского Просвещения. И в идеологическом плане юный Пушкин был скорее атеистом, чем верующим. Но посмотрите его стихотворение "Безверие", написанное им в 1817 году для экзамена. Как он там описывает духовные страдания неверующего человека! Совершенно очевидно, что в этом лирическом стихотворении Пушкин изливает собственные переживания.

Напрасно в пышности свободной простоты

Природы перед ним открыты красоты;

Напрасно вкруг себя печальный взор он водит:

Ум ищет божества, а сердце не находит.

Придумать такое нельзя, это искренняя печаль человеческого сердца, лишенного веры. Конечно, это была всего лишь заданная на экзамене тема — неверие. Но если содержание этого стихотворения изложить несколько иным образом, то получилась бы прекрасная церковная проповедь. И все же он продолжает считать себя неверующим. Даже в 1824 году, когда он уже работает над "Борисом Годуновым" — который написан так, что и малейшего сомнения не возникает в том, что это произведение принадлежит перу глубоко верующего православного человека — даже тогда он пишет в письме Кюхельбекеру:

"…читая Шекспира и библию, святый дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. — Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ*, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать qu’il ne peut exister d’être intelligent Créateur et régulateur**, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная".

То есть Пушкин соглашается с тем, что, скорее всего, Бога нет, но считает это ужасным фактом, который ему совершенно не нравится. И в то же время он пишет "Бориса", в котором описывает русскую историю так, как она не могла бы идти, если бы Бога не было.

После "Бориса Годунова" он меняет свои политические пристрастия. Пушкин становится спокойным монархистом, без всяких крайностей и истерик. Или, как потом скажет о нем Вяземский, — либеральным консерватором. И тогда же он обнаруживает, что все-таки верит в Бога. Пушкин понимал очень тонкое различие между личностью человека и его душой. Эти понятия часто сливают воедино, но Пушкин знал, что они — различны. Это тот самый случай, о котором Тертуллиан говорил, что душа человека по самой природе своей — христианка. Душа Пушкина всегда была христианкой, просто он до поры не знал этого или не хотел признавать. А потом — чем дальше, тем больше в нем начинает проявляться вера: "Борис Годунов", "Медный всадник", "Анжело" — откровенно христианские по духу произведения. Стихотворение "Странник" — потрясающей силы свидетельство веры. Это перевод английского автора Джона Буньяна, протестанта, но ничего специфически протестантского в пушкинском переводе нет:

…Познай мой жребий злобный:

Я осужден на смерть и позван в суд загробный — И вот о чем крушусь: к суду я не готов,

И смерть меня страшит.

Ну, и последний его цикл 1836 года, где "Отцы-пустынники и жены непорочны…" — переложение молитвы преподобного Ефрема Сирина, и перевод сонета об Иуде итальянского поэта Франческо Джанни "Как с древа сорвался предатель-ученик"… Здесь уже совершенно ясно, что все эти стихи написаны глубоко верующим человеком, они так и называются — Евангельский цикл.