Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://pilottttt.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pilottttt.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Просто ещё один плёночный тест-драйв и ничего более |

Итак, я, как истинный фотоманьяк, уже начал обзаводиться всевозможными прибамбасами к "Яшике" (кстати, стоят они примерно раз в двадцать дороже, чем точно такие же к "Любителю"). На этот раз тестируем два комплекта афокальных насадок и один комплект макронасадок.

Афокальные насадки выглядят так (снято с помощью макронасадок – комплект №1, диафрагма 8). Те, которые большие, надеваются на съёмочный объектив, а те, что поменьше – на объектив видоискателя. Теоретически – у них при этом должны совпасть поле зрения и фокусировка, практически – это получается далеко не всегда (хотя – что-то мне подсказывает, что эти насадки поддаются юстировке).

Пробуем макронасадки на первых попавшихся предметах, коими оказались всевозможные орехи. Здесь была диафрагма 16, так что большинство орехов получились резкими (не как на предыдущем кадре, где большая часть предметов оказалась размыта). Ещё порадовало, что макронасадка на объектив видоискателя имеет коррекцию параллакса (при съёмке я кадрировал именно так, как оно в итоге получилось на снимке – без сдвига по вертикали). Кстати, по этой причине насадку нужно устанавливать в строго определённое положение – чтобы коррекция происходила в правильную сторону.

Ладно, с макронасадками мы разобрались. Теперь надеваем комплект широкоугольных насадок и выходим из дома в поисках чего-нибудь такого, на чём их можно было бы опробовать.

Мост рядом со стадионом. Да-да – с тем самым стадионом, на котором в 2018 году должна была тренироваться сборная Бразилии по футболу. Впрочем, сборная Бразилии в Лобню так и не приехала, но стадион всё же отремонтировали и привели к современным стандартам.

Снято через широкоугольный комплект насадок с диафрагмой 8. Эта насадка укорачивает фокусное расстояние в полтора раза и соответственно расширяет поле зрения (а ещё – создаёт большие проблемы с резкостью по краям кадра).

Человек, у которого я покупал афокальные насадки, предупредил меня, что фокусировка с ними получается весьма приблизительной, так что желательно зажимать диафрагму до 8 (ну или хотя бы до 5,6). Но, раз уж сегодня у нас тест-драйв – вот вам кадр с диафрагмой 3,5, и здесь фокус почти попал туда, куда нужно (ну, может, чуть дальше, чем нужно). Ещё – удивило, что размытие фона увеличивается от центра к краям. А серые штуковины на границах кадра – это прутья забора, сквозь который я сделал этот кадр (значит поле зрения у насадок не так уж и совпадает).

Теперь надеваем теленасадки (и ставим диафрагму 8). Не сказать, что они прям радикально увеличивают фокусное расстояние (только в полтора раза), но "достать" с их помощью какой-то далёкий предмет гораздо проще, чем без них (при этом не забывая о проблеме с резкостью по краям).

Пробуем с открытой диафрагмой – и снова получаем небольшой промах (я наводился на тот лист, что торчит слева выше всех).

Кадр сделан почти случайно, так что – сорри за смаз.

А вот в качестве портретника, при диафрагме 5,6, эта насадка мне понравилась. И, кстати, обратите внимание на слегка закрученное боке (знаю, что ради подобного спецэффекта некоторые фотографы гоняются за советским объективом "Гелиос-44").

В общем – будем считать, что я доволен своим приобретением, хотя ко всему этому нужно ещё привыкать.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/393674.html.

|

Метки: фото чёрно-белое фото |

Ещё одна лёгкая прогулка в Икшу. Ожидания и реальность |

Сходили позавчера пешком в Икшу. Маршрут этот нам, в принципе, уже хорошо знаком: это – 24 километра пешего пути с двумя привалами, что в сумме занимает примерно 8 часов времени. Дорога далась довольно легко. Как обычно, первый час пути прошёл под флагом лени, дальше ноги сами нас понесли, и в какой-то момент я поймал себя на том, что снова испытываю кайф от подобного способа перемещения в пространстве. И это всё – несмотря на то, что погода была уже не самая подходящая для прогулок: температура воздуха балансировала вокруг 0°C, а с неба время от времени начинали падать снежинки, проносимые мимо нас достаточно ощутимым ветерком. По пути открыли для себя новый ресторан на Трудовой, где нас накормили невероятно вкусно, и это было особенно приятно после 16 километров пешего хода по вышеописанной погоде. К Икше подошли уже после заката, что, впрочем, не явилось проблемой, так как система уличного освещения начинается там задолго до въезда в посёлок.

Дальше был ночлег в гостинице – той самой, единственной на всю Икшу. И всё то, что я писал про икшинскую гостиницу в прошлый раз [DW], по-прежнему соответствует действительности (главное её достоинство в том, что она существует). А заночевали мы там ради планов на следующий день: согласно некоторым непроверенным слухам, на Канале имени Москвы недавно открыли после реставрации шлюз №6 – тот самый, единственный, на который можно подняться (и находится он в Икше). Ну так вот, мы предполагали перейти по мосту над вновь открывшимся шестым шлюзом на ту сторону (по пути засняв результаты реставрации), в село Игнатово, и дойти там до его единственной достопримечательности – сельской церкви 1835 года постройки. Ещё один план связан с обещанным всеми прогнозами погоды солнечным днём и недавно купленным мной солнечным светофильтром на телеобъектив (как раз его мне и не хватило во время недавнего затмения [DW]). Словом, хотелось этот самый фильтр опробовать в деле.

Но реальность решила вступить в конфронтацию с планами, начав с того, что вместо солнечного дня преподнесла нам сплошную облачность. Ещё одним сюрпризом оказалось, что слухи об открытии шлюза очень сильно преувеличены, в особенности – об открытии пешеходного моста над шлюзом. Точнее, начало моста там есть, и конец тоже есть, а вот то, что должно быть посередине, отсутствует начисто.

Ну а теперь – всё это же самое в картинках.

Причальная стенка (она же – пешеходный мост, ведущий к шлюзу) честно отремонтирована и выглядит гораздо лучше, чем раньше. А вот те, кто реконструировал ж/д станцию, почему-то не подумали о том, что к этому мосту, наверное, будут ходить люди, которым придётся проявлять чудеса эквилибристики при переходе через станционные пути по демонтированному пешеходному переходу. Так или иначе, но мы сюда как-то добрались.

Подходим ближе. Ремонтные работы вовсю продолжаются даже сейчас, в последние дни навигации (она закрывается 15 ноября).

Телеобъектив мне всё же пригодился. Вон он, тот самый разобранный мост, с которого раньше можно было наблюдать всё, что происходит в шлюзе, и даже заснять вблизи те статуи, стоящие на южных воротах.

Как-то это мало похоже на шлюз, только что открытый после реставрации. Хотя некоторые изменения всё же присутствуют. Для сравнения можете перейти на мой пост пятилетней давности [DW], где мы не только засняли этот шлюз со всех сторон, но и поднялись на него (тогда это ещё было возможно).

Вдали виден соседний пятый шлюз (там как раз сейчас какой-то теплоход). А мост, который виден за шлюзом – это совсем новый мост на ЦКАД. Его чёрно-белое фото я сделал год назад вблизи [DW] (это когда мы шли пешком из Лобни в Дмитров).

Ещё из изменений в Икше – здание клуба уже почти всё рухнуло, остались только колонны (они оказались самой прочной частью конструкции). Как я рад, что нам довелось пять лет назад увидеть его, когда он был ещё цел и выглядел вот так:

Ну и в заключение – вот вам ставший уже традиционным вид на станцию Икша с моста через пути.

Вот такая получилась прогулка. Думаю, что теперь до апреля-мая чего-то такого пока не будет – не только из-за холода, но и потому, что в зимние месяцы обочины дорог у нас обычно превращаются в комья замёрзшей грязи (той самой, которую дорожная техника сметает с проезжей части), делая их труднопроходимыми.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/393318.html.

|

Метки: фото достопримечательности подмосковья пешкодраллер савеловский ход савеловская глухомань савёлка прогулки туризм московская область путешествия подмосковье |

Хорошая погода, не правда ли?.. |

(Посвящается всем, кто сегодня побывал под открытым небом)

Похоже, что Природа, понасмотревшись на всю ту фигню, которую человечество вытворяет на этой планете, решила ответить взаимностью. По крайней мере, я воспринимаю именно так ту грозу со снегопадом, которая сегодня, 30 октября, свалилась на московский регион. Впрочем, для того, чтобы заставить человечество задуматься о своих ошибках, этого явно маловато – тут нужно что-то такое, что заставит усомниться в самой перспективе существования человека как биологического вида.

Картинки здесь не будет – мне было жаль расчехлять свою камеру в эту сумасшедшую погоду.

P.S. Всем хорошего вечера и приятных снов.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/393147.html.

|

Метки: мысли |

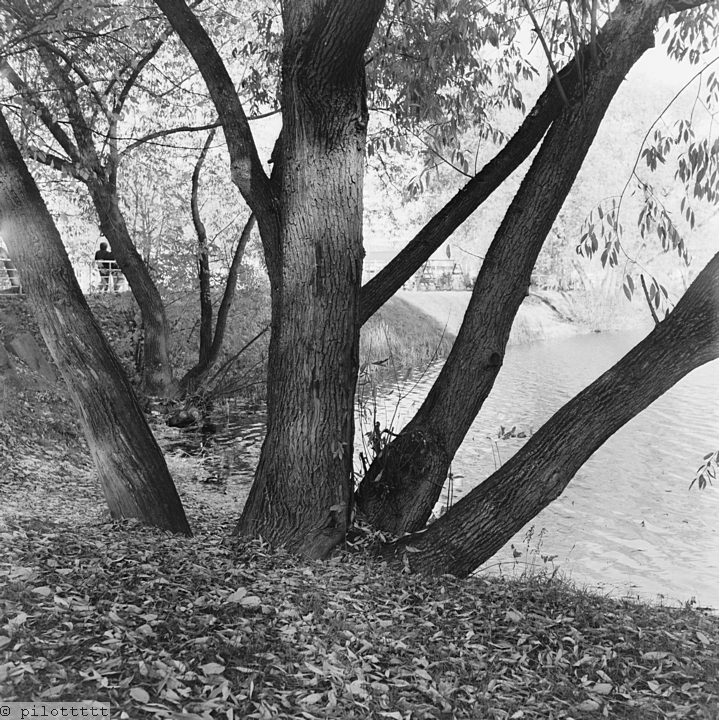

Ещё одна чёрно-белая осень |

Да – я понимаю, что идея снимать осень со всеми её яркими красками на чёрно-белую плёнку имеет какое-то отношение к безумию, но всё же на мой взгляд некоторые кадры получаются очень атмосферными. А потому – вот вам ещё один чёрно-белый пост в моём исполнении. Какого-то осмысленного текста здесь не будет, а просто подборка фотографий, сделанных всё на ту же самую "Яшику" в Лобне и её окрестностях.

Итак, поехали!

Осенние шишки.

Осенний ковёр. Найден в одном из лобненских дворов.

Осеннее дерево.

Надпись на заборе уже едва читается, но если вы попытаетесь через него перелезть – вы очень быстро поймёте, что имел в виду автор надписи.

А вот и второй непрозрачный намёк. Видите его? Я, если честно, очень долго рассматривал негатив в поисках, куда исчезла из кадра собака, и нашёл её только после того, как кадр был отсканирован и инвертирован.

И ещё немного осени.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/392793.html.

|

Метки: фото лобня прогулки чёрно-белое фото |

Частичное затмение Солнца как оно наблюдалось из Лобни |

Никогда ещё мои посты не выходили столь оперативно…

Итак, сегодня в нашем регионе наблюдалось частичное солнечное затмение. Мы вооружились всей необходимой фототехникой (из числа имеющейся в наличии) и даже "разбомбили" ради этого нашедшуюся у нас 3,5'' дискету (сквозь неё очень неплохо виден солнечный диск). Как оказалось, многие из тех, кто вышел посмотреть на это астрономическое явление, не догадались использовать что-то подобное для защиты зрения, так что мы ходили по площадке, что возле Москвичёвского пруда, и предлагали (бесплатно) посмотреть сквозь нашу дискету всем, кто пытался что-то там рассмотреть невооружённым взглядом.

Ну да ладно, от слов к делу. Далее – сделанные мной фото затмения в разных фазах. Камера – Olympus Pen E-PL8, объектив – Carl Zeiss Jena DDR Sonnar 3,5/135 со светофильтром ND8 и диафрагмой 22, выдержка 1/4000, ISO 100. Время везде московское.

12:44 (вскоре после касания)

13:00

13:18

13:33

13:39 (это – как раз самый максимум)

13:42 (начинает понемногу открываться)

Стоять там дальше у нас не хватило терпения, так что на этом фотосессия закончилась. Видел на улицах людей, которые пытались снимать Солнце на ничем не защищённую камеру телефона (могу только предположить, что у них из этого получилось, и надеюсь, что они не посжигали себе матрицы). Вообще, к подобным явлениям всё-таки лучше заранее запасаться фильтрами: даже моего ND8 для этого не хватило – тут нужно что-то гораздо более тёмное. Но – так уж все мы устроены, что спохватываемся в последний момент.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/392623.html.

|

Метки: фото астрономия |

Ещё одна чёрно-белая прогулка в Шереметьево |

И это – вторая попытка подружиться с моей новой/старой "Яшикой"

Мы уже, кажется, доходили до Шереметьево всеми возможными способами, так что совершить в этом направлении что-то принципиально новое нам не удалось, и пошли мы туда через лес (это – примерно в той же местности, где когда-то пролегал зимник). Погода была солнечной, в руках у меня – всё та же камера Yashica MAT 124G, с собой – пара роликов плёнки Kodak T-MAX 100, которой не так давно у меня стало неожиданно много (один замечательный магазин случайно продал мне вместо двух роликов две коробки этой плёнки за ту же цену). Картинка, получаемая с этой плёнки, мне нравится, но каждый раз, когда я заряжаю её в спираль проявочного бачка, я сопровождаю это теми самыми словами, которые я обычно здесь не употребляю (а потому что она при этом норовит скрутиться в какую-нибудь невообразимую загогулину, которую потом приходится распутывать на ощупь).

Первый кадр сделан ещё в Лобне. На самом деле, их там было три, но пока я успел привести камеру в боевую готовность, остальные успели убежать.

И здесь вылезает первая особенность этой камеры – небольшой "недокрут" плёнки при зарядке, в результате чего первый кадр получается впритык к её началу. Полоса внизу кадра – это след от скотча, которым плёнка была приклеена к ракорду, и на который у меня наехал первый кадр (готов поклясться чем угодно, что плёнку я вставлял точно по меткам). Наверное, эту проблему можно как-то устранить, но лазить внутрь этой камеры мне пока не хочется, так что – буду теперь просто проматывать плёнку на пару сантиметров дальше метки.

На одной из вырубок.

Пройдя по тропинке, идущей параллельно полю, мы внезапно вышли на совсем свежую вырубку. Ещё недавно её тут не было. По-видимому, здесь хотят построить что-то очень большое. Вот неужели нельзя было это большое построить чуть ближе к Лобне – там, где поле, и не нужно вырубать деревья? Не так уж много лесов осталось на нашей планете, чтобы вырубать их по любому поводу.

Какая-то из боковых тропинок. Теперь она упирается в вырубку.

Напротив топливной базы аэропорта появился небольшой канал (дренажный), заметно изменив пейзаж в целом.

А теперь – смертельный номер: снимаем против света. И, кажется, я доволен – дело обошлось небольшим бликом в углу кадра (используй я "Любитель" – помимо блика в углу я бы получил огромное НЛО посреди кадра).

У обочины.

Вот мы и дошли до того самого места под глиссадой, где чуть ли не круглосуточно дежурят споттеры со своими камерами, карауля всё, что садится или взлетает с первых двух ВПП аэропорта. Находится это примерно посреди Старошереметьевского шоссе, главный ориентир – красно-белые строения ближнеприводных радиомаяков и два ряда огней высокой интенсивности (они находятся как раз под глиссадами соответствующих ВПП).

Пока дожидаемся, когда что-нибудь пролетит, ещё один смертельный номер со съёмкой против солнца (на этот раз оно даже попало в кадр, хоть и сквозь облако).

Процесс пошёл!

Эх, не хватает мне теленасадки на объектив (а ведь они существуют и, наверное, даже прямо сейчас кто-то продаёт одну из них).

Маша и чертополох.

Вот пока и всё. Резюме: моя вновь приобретённая камера нравится мне всё больше, но к ней ещё нужно попривыкнуть, так как её даже держать в руках нужно по-другому (я каждый раз по привычке хватаю её как "Любитель" – левой рукой снизу, а потом приходится перехватывать наоборот: правая – снизу, левая – на фокусировке).

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/392389.html.

|

Метки: фото прогулки чёрно-белое фото |

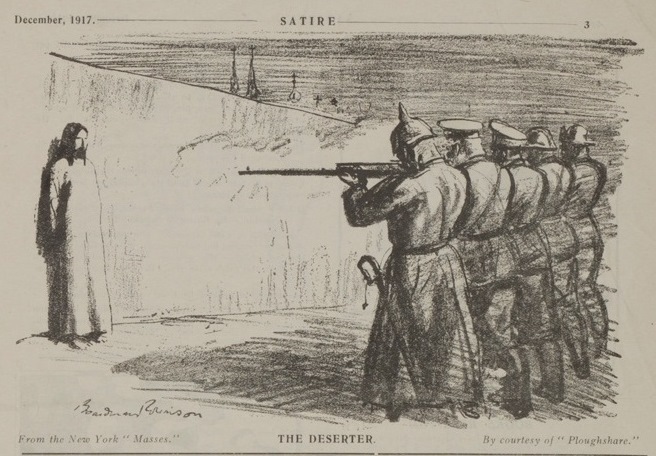

Дезертир |

(Боурдмен Робинсон, карикатура времён Первой Мировой войны)

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/392040.html.

|

Метки: диссидентское |

Неудавшаяся прогулка на болото. И - вы будете смеяться, но это - ещё один пост про Звенигород |

О да – в последнее время мы почему-то стали ездить в сторону Звенигорода гораздо чаще, чем на работу (и это я не шучу – вот уже больше двух лет как я перешёл на удалённую работу, так что в офисе появляюсь всего лишь по несколько раз за год). Собственно метили мы в этот раз на экскурсию. Помните, как мы гуляли по Биостанции МГУ [DW], а потом зависали на два дня с палаткой на берегу Москвы-реки [DW]? Ну так вот, в этот раз мы должны были попасть на третью экскурсию из той же ботанической серии – на верховое болото Карьер Сима (там как раз созрела клюква). Ради этого мы проснулись рано утром, запаслись термосом с чаем и резиновыми сапогами, после чего двинули в Звенигород на электричках с пересадкой по Белорусскому вокзалу (с прямыми рейсами до Звенигорода сейчас почему-то всё стало совсем плохо). Вот именно там, на Белорусском вокзале, поджидал нас подвох, благодаря которому экскурсия на болото превратилась для нас в прогулку по городу.

Прежде всего, там же, на Белорусском вокзале мы случайно наткнулись на ещё одного потенциального экскурсанта-ботаника по имени Сергий (по крайней мере, его все называют именно так). И мы втроём стали свидетелями и участниками очередного чуда по версии РЖД: и я, и Сергий видели собственными глазами на табло, что электричка на Звенигород должна отправиться с двенадцатого пути. Когда же мы в назначенное время подошли к двенадцатому пути и стали ждать поезда, оказалось, что наша электричка только что ушла с первого пути. Сюрприз!!! А следующая электричка до Звенигорода – через полтора часа, так что догнать на ней экскурсию не представлялось возможным. Единственный шанс – доехать на ближайшей электричке до Голицыно, а оттуда на такси догнать экскурсию в заранее оговоренном с организаторами месте. Но организаторы, согласно закону подлости, на тот момент конечно же были не на связи, так что, подумав и посовещавшись, мы решили всё равно поехать в Звенигород и просто погулять по городу (тем более, что Сергий, в отличие от нас, никогда там раньше не был). Причём действовать решили наверняка: ожидая от РЖД любых дальнейших сюрпризов, мы на первой же электричке проехали несколько остановок – до Сколково, где все поезда в сторону области (кроме некоторых экспрессов) приходят на один и тот же путь. Там мы и дождались электрички на Звенигород.

Итак, вот мы и снова в Звенигороде – перекусив в кофейне, отправляемся гулять по городу.

Этот дом с резными наличниками – новодел, совсем свежий (ещё недавно на этом месте стоял цветочный магазин). Наткнулись мы на него почти в самом центре города.

Окна зачем-то заклеены старыми газетами. Им есть что от нас скрывать?

Такие вот новости из мира эротического кино. Только иллюстрация не очень подходит, да и сама новость не очень новая – за 2010 год.

Вознесенский собор – главный храм города, построенный в 2007 году на месте прежнего, разрушенного в годы Великой Отечественной.

Через дорогу от храма.

Мобилизация по-российски?

Я тут собирался не писать ничего о политике, ну так политика сама стала лезть в кадр.

Где-то возле храма.

Переходим небольшой пешеходный мост, усыпанный осенней листвой. Он ведёт от храма к городскому парку.

Похоже, эта штука, ведущая в овраг, очень скоро станет новым пешеходным маршрутом.

Ещё один мост на нашем пути. По нему мы переходим через овраг и попадаем на Красную Гору.

Осенние краски.

Где-то дальше по Красной Горе стоит дом Чехова. Но мы туда не дошли, а свернули на грунтовую дорогу, ведущую к так называемому Городку.

Дорога, устланная пёстрым ковром из осенней листвы, закладывает широкие петли среди холмов.

Вот мы и в Городке. На самом деле, Звенигородский Городок – это остаток кремля, возникшего примерно в XII веке и существенно укреплённого в правление князя Юрия Дмитриевича (конец XIV – начало XV веков). Вот прямо сейчас я стою на остатках крепостного вала, сделанного из глины по каркасу. Идея была такая, что в случае прихода неприятеля внешние склоны вала нужно было полить водой, после чего они становились скользкие и неприступные. На вершине вала когда-то находилась дубовая крепостная стена, а внизу стоял княжеский дворец (тоже деревянный).

Белокаменный Успенский собор, обросший теперь строительными лесами, появился примерно тогда же – в 1390-е годы.

Теперь же на валах растут сосны.

Так остатки вала выглядят со стороны храма.

Раз уж мы волею судьбы снова очутились на Звенигородском Городке, придётся-таки нам окунуться в его историю.

Итак, мы в одном из старейших городов Подмосковья, основанном предположительно в 1152 году всё тем же самым князем Юрием Долгоруким, который больше всего на свете любил основывать новые города. Впрочем, первые два века своего существования это был даже не столько город, сколько опорный пункт на подступах к основанной на пять лет раньше Москве (на всякий случай напомню, что самый старый город нашего региона – не Москва, а Волоколамск [DW], существующий ещё с 1135 года). Собственно по причине необустроенности этого самого опорного пункта звенигородские князья предпочитали жить не здесь, а в Москве.

Всё изменил тот самый князь Юрий Дмитриевич, второй сын Дмитрия Донского, превративший Звенигород в полноценный город. Помните, в фильме Тарковского "Андрей Рублёв" присутствовали два вечно враждующих друг с другом брата-князя – владимирский и звенигородский? Звенигородский ещё попытался сманить к себе из Владимира [DW] строителей и резчиков по камню на постройку нового храма. Ну так вот – очень похоже, что Тарковский имел в виду как раз Юрия Звенигородского: именно при нём здесь развернулось большое строительство, включавшее и тот самый белокаменный храм, который теперь окружён строительными лесами.

После Юрия Звенигород много раз переходил из рук в руки, несколько раз разграблялся татарами и в конце концов к началу смуты XVII века потерял оборонительное значение. В годы смуты город пережил ещё два разграбления (последовательно обоими Лжедмитриями).

Возрождение города происходило в годы правления царя Алексея Михайловича, сделавшего здешний Саввино-Сторожевский монастырь своим "собственным государевым богомольем", и заново отстроившего городские посады. При Екатерине II Звенигород получил герб и регулярную планировку.

В 1812 году у стен Саввино-Сторожевского монастыря произошло сражение армейского корпуса Наполеона с небольшим партизанским отрядом (так называемое "Звенигородское дело"). В результате российский отряд задержал на один день наступление Наполеона и отошёл к Москве.

В Великую Отечественную немецкая армия вплотную подходила к городу, но внутрь так и не попала – этим можно объяснить то, что центр города здесь неплохо сохранился (вспомним, что в соседней Истре [DW] практически все довоенные постройки центра города оказались уничтожены).

Ну а мы тем временем всё ещё стоим возле Успенского собора, окружённого строительными лесами, мешающими нам увидеть его во всей своей красе.

В последний раз мы видели его без лесов и ограждений в 2010 году, хотя некоторые вялые признаки реставрационных работ тогда уже присутствовали. Выглядел он тогда вот так.

А вот вам для сравнения фото 2009 года.

Я тут упоминал Андрея Рублёва. Ну так вот, внутри храма сохранилось несколько фресок, автором которых (по неподтверждённым данным) является либо сам Рублёв, либо кто-то из его учеников.

Выходим с Городка и направляемся к монастырю (он – в полутора километрах отсюда).

Где-то по пути (просто сухое дерево с грибами).

У монастырских стен тоже всё покрыто ковром из осенних листьев.

Саввино-Сторожевский монастырь был основан в 1398 году монахом Саввой, учеником Сергия Радонежского, при поддержке всё того же князя Юрия Дмитриевича (вторая половина названия монастыря – по названию небольшой речки Сторожки, недалеко отсюда впадающей в Москву-реку). Сам же Савва предпочитал для молитвы небольшой скит, оборудованный им в пещере к северу отсюда (помните, мы заглядывали в неё в прошлый наш приезд [DW]). Сюда неоднократно приезжали на молебны русские цари, из которых наиболее часто появлялся здесь Алексей Михайлович (Романов), фактически сделавший монастырь своей резиденцией. Большинство монастырских построек было сооружено именно в годы его правления (1645-1676). С одним из его приездов связана, наверное, самая известная из легенд этого монастыря: однажды, отправившись в здешних местах на охоту, царь Алексей Михайлович заблудился в лесу и случайно наткнулся на медведя. Медведь уже готовился к нападению, как вдруг из леса вышел старик и прогнал зверя, после чего сам исчез так же внезапно, как и появился. Вернувшись в монастырь, царь увидел там икону преподобного Саввы и узнал в нём того старика из леса.

Ещё одна подобная легенда связана с пребыванием в монастыре в 1812 году французских войск под командованием Эжена Богарне – пасынка Наполеона. Французы, едва войдя в монастырь, радстно принялись его разграблять. Однажды вечером этому самому Богарне привиделся некий старец, который пообещал ему, что тот вернётся с войны живым и невредимым, если запретит своим солдатам грабить монастырь, а особенно – монастырский храм. Отправившись наутро в тот самый храм, Богарне с удивлением обнаружил там икону с изображением этого самого старца (конечно же, это был Савва). Удивившись, он опечатал храм своей личной печатью, а войска увёл в Москву. Обещание Саввы было выполнено – Эжен Богарне вернулся с войны целым и невредимым.

А мы тем временем уже на территории монастыря. Звонница Преображенской церкви (1695 г.), пристроенная к трапезной, всем своим видом выражает способность русских зодчих соединять несоединяемое. Строение справа – Троицкая (надвратная) церковь 1650 года постройки.

По левую руку от всего этого находятся Царицыны палаты (1654 г.), построенные для тогдашней супруги Алексея Михайловича – Марии Милославской.

С противоположной стороны находится дворец Алексея Михайловича (построен в несколько этапов с 1652 по 1676 годы, второй этаж надстроен в 1687 году – уже при царевне Софье).

А вот и самое старое строение монастыря – Рождество-Богородицкий собор (1405 г). Как я понимаю, это – и есть тот самый храм, который по велению Саввы был опечатан Эженом Богарне.

Он же, с обратной стороны.

В дальнем конце монастырского двора находятся братские корпуса XVII века.

Монастырские кошки XXI века.

Подходим поближе к Царицыным палатам.

Ну и наконец – Троицкая церковь вблизи.

…и её колоритно выглядящий подклет, выход из которого ведёт как раз к воротам в Красной башне (из-за чего церковь и считается надвратной).

Собственно, на этом – всё. Дальше мы на автобусе добираемся до станции, а оттуда на электричке направляемся домой.

P.S. Кажется, этим постом мне наконец удалось догнать время! Я вывесил все накопившиеся у меня за последние месяцы фотографии, так что теперь посты будут появляться по мере возникновения событий (и пусть, несмотря на наше непростое время, эти события будут позитивными [можете рассматривать это как тост]).

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/391750.html.

|

Метки: фото достопримечательности подмосковья туризм московская область подмосковье путешествия поездки |

И снова Ново-Окатово. День рождения посреди леса |

Итак, кто-то, наверное, уже знает, а кто-то – ещё нет, но в этом году я свой день рождения отпраздновал посреди леса. Возможно, эта идея покажется вам слишком экзотический, но на сегодняшний день в нашей стране это, наверное, единственное место, где можно не думать о политике.

Идея эта пришла спонтанно, но уже через час всё было организовано. Собственно, место это – то же самое, уже знакомое вам по нескольким моим постам – Ново-Окатово [DW] – палаточный кемпинг на берегу Волги посреди дремучих лесов Тверской области. Вот уже в четвёртый раз мы туда наезжаем (как правило это происходит в несезон – именно в такое время пребывание здесь наиболее романтично). Доводилось нам уже добираться туда и на такси через Калязин, и пешком по просеке от железной дороги. На этот же раз мы обнаглели настолько, что дошли туда пешком по темноте (через лес [с фонарём]). Дошли вполне успешно, и – должен вам сказать, что выглядело это странно, романтично, загадочно и тревожно одновременно. Но, так или иначе, мы дошли и вселились в одну из палаток. И – надеюсь, что в тот вечер в соседних домиках никто не жил, потому что наше тихое и уединённое (как мы задумывали) застолье под навесом домика в конце концов переросло в громкую политическую дискуссию на несколько часов. В общем, на каких-то таких нотах и завершился мой день рождения. Ну а на следующий день я, конечно же, вооружаюсь фотокамерой и отправляюсь на фотоохоту.

Кофе под дождём. Очень освежает.

Где-то на территории.

Баня

Мокрый гамак. Теперь их здесь несколько штук, почти у самой воды.

Волга.

Причал.

Украинское каноэ всё ещё здесь несмотря ни на что!

Мокрые сосны под непрекращающимся дождём.

Углубляюсь в лес (Маша в этот дождливый день предпочла провести время в тёплом домике с книгой).

На центральной поляне кемпинга. Кстати, в том самом лесном ресторане, что на заднем плане, без каких-либо предварительных договорённостей вспомнили про мой день рождения и принесли к обеду торт со свечкой.

И снова в лесу.

Старый пень, оставшийся от мёртвого дерева, сам стал источником жизни. Здесь вам и черника, и папоротник, и мох.

И ещё один.

А дождь всё не прекращался.

А это уже найдено нами на следующий день, на обратном пути. Я такого никогда раньше не видел: гриб увенчал собой торчащий из земли корень упавшего дерева.

Что это? Откуда?… Вокруг вроде как тепло, нет ни снега, ни мороза, а этот предмет подозрительно похож на таящую сосульку.

Ну вот примерно и всё. Пост получился довольно бессмысленным, но за то зрелищным.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/391481.html.

|

Метки: фото верхняя волга единение с природой савеловский ход поездки города на волге савеловская глухомань савёлка бёздник верхневолжье достопримечательности верхней волги |

И всё-таки я это сделал |

Нет, речь совсем не о том, о чём вы все подумали, и даже совсем не о политике. Так-то, в принципе, мне есть что об этом сказать (очень много плохих слов), но я по-прежнему не собираюсь превращать свой журнал в политическую трибуну.

Итак, наконец я созрел для покупки чего-то посерьёзней, чем мой "Любитель" начала 50-х годов, и это – классика среднеформатного жанра – Yashica MAT-124G: Япония, начало 80-х годов, последняя среднеформатная плёночная фотокамера, выпускавшаяся под этим брендом.

Для начала – душераздирающая история о том, как я эту камеру покупал.

- Камера №1: Её отправил мне с доставкой один московский фотомагазин (не буду показывать пальцем). Ну а поскольку любая техника (а тем более – фотокамера), которой сорок лет от роду, может заключать в себе целый букет сюрпризов, я, конечно же, тут же рядом стал её досконально проверять. Оказалось, что у этой малопользованной на вид камеры залипает затвор на некоторых выдержках и присутствуют повреждения на объективе. Ну что ж, проведя в моих руках около пяти минут, камера уезжает обратно в магазин.

- Камера №2: Её привёз очень позитивный парень, тоже увлечённый плёночной тематикой, в комплекте с камерой подарив мне ртутно-цинковую батарейку (к её экспонометру подходят только такие). Камера оказалась исправной и без повреждений. Ну что же, теперь у меня ещё одной дорогой игрушкой больше. Ура!

При взгляде издалека это – почти такой же "Любитель", только немного другой. Когда же берёшь её в руки – оказывается, что здесь лучше практически всё: начиная от оптики (объектив Yashinon 80/3,5 – это примерный аналог цейссовских "Тессаров" или советских "Индустаров") и заканчивая эргономикой (практически все съёмочные манипуляции здесь выполняются не меняя положение камеры). Когда-то советские инженеры пытались сделать из "Любителя" нечто подобное (камера называлась "Нева"), но их было выпущено настолько мало, что теперь это – желаннейший объект для коллекционеров ретрофототехники.

Однако, от слов к делу. Заряжаем первую плёнку (это была Fomapan 400), приводим камеру в боевую готовность – и идём снимать.

Объектив у неё умеренно-мягкий по сравнению с современными (хотя и несравнимо резче, чем триплет Кука у "Любителя") и даёт довольно приятную картинку без каких-либо явно бросающихся в глаза артефактов.

Где-то в лесу.

По итогам первой съёмки пришло понимание того, что далеко не всегда стоит доверять встроенному экспонометру этой камеры – лучше лишний раз перемерить внешним, чем получить недосвеченный кадр. Да и моя технология сканирования негативов, вполне устраивавшая меня с "Любителем" (там неравномерность подсветки частично компенсировала виньетирование), с "Яшикой" уже просит замены на что-то более серьёзное.

В общем, резюме моё такое: камера мне нравится, но к ней нужно привыкать, изучать её возможности в разных съёмочных условиях.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/391396.html.

|

Метки: фото чёрно-белое фото |

Природник в Лобне на День города и ночные прогулки к озеру |

Итак, наконец я добрался до публикации фотографий с Природника, происходившего у нас здесь, в центральном парке города Лобня, 17 сентября (то есть – на день города). И – вы удивитесь, но этот пост – продолжение моего последнего поста про Звенигородскую обсерваторию [DW]. Почему? Да очень просто: всё это происходило в один и тот же день. Мы только-только сошли с электрички, у нас в ушах ещё звенела лекция Дмитрия Вибе про Солнечную систему и её устройство, и тут мы практически сразу попадаем на концерт. Понимаю, что всё это – два малопересекающихся друг с другом явления нашей многообразной жизни, но для нас это стало двумя частями одного и того же насыщенного событиями дня.

Большинство участников паркового концерта-природника уже знакомы нам по многочисленным лобненским квартирникам, но есть среди них и новые лица.

Группа "Поворот реки" (кажется, мы пришли как раз к их выступлению).

Маша со своими стихами

Зрители

И наконец – Таня Козлова – поэт и организатор этого концерта.

Когда концерт окончился, у нас вдруг образовалась небольшая компания желающих пообщаться и погулять. И мы, вооружившись термосом с чаем, пошли гулять на озеро Киово, где в это время собираются все лобненские рыбаки. Мы там, конечно же, никакую рыбу не ловили, а просто наслаждались тишиной и вечерним полумраком (и мешали местным рыбакам).

В какой-то момент наша прогулка стала происходить в направлении пиццерии, вкусный ужин и приятное общение в которой стали для нас финальным аккордом этого длинного и насыщенного дня.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/391160.html.

|

Метки: концерты фото лобня lobnya музыка праздники фестивали московская область ночной город в город лобню подмосковье |

Наш второй визит в Звенигородскую обсерваторию. Как разжечь костёр с помощью телескопа |

Вообще, что-то мы в последнее время стали подозрительно часто появляться в окрестностях Звенигорода. К чему бы это?…

Если помните, мы уже бывали в той обсерватории с экскурсией [DW] примерно год назад, а потому на этот раз мы метили не на экскурсию, а на вечерние наблюдения. Но прогноз погоды решил всё по-своему: вечером того дня ожидались плотные облака, а днём – ясное небо, так что вместо вечерних наблюдений мы попали на дневную экскурсию (ну и заодно – приобщили к астрономии нового человека). Писать много текста про обсерваторию я не буду, т.к. в прошлый раз я, кажется, уже написал если не всё, то очень многое.

Началась наша экскурсия, как ни странно, с собак – они живут прямо здесь, на территории обсерватории.

А вот сюда мы в прошлый раз не заходили. Это – любительский телескоп Meade LX200-ACF, установленный здесь для Московского астроклуба. Обсерватория им практически не пользуется, а потому и экскурсантов сюда обычно не водят.

Смотрим на Солнце (пока оно ещё видно в просвет между облаками) в специальный солнечный телескоп Coronado.

Благодаря установленному узкополосному фильтру в этот телескоп очень хорошо видны солнечные протуберанцы.

А теперь – смотрим в обычный (не солнечный) телескоп, защищённый специальной солнечной плёнкой.

В него оказались неплохо видны солнечные пятна, а вот протуберанцы – нет (они гораздо темнее, чем солнечный диск). По словам Дмитрия Вибе, если бы мы увидели в этот телескоп протуберанцы либо что-то ещё, кроме Солнца, это означало бы, что нам всем осталось от силы пятнадцать минут.

Переходим к одному из главных в прошлом инструментов обсерватории – астрографу ЦЕЙСС-400.

Нам – туда, на самый верх. Вообще, в профессиональной астрономии обычно предпочитают устанавливать телескоп как можно выше над землёй – чтобы изображение не "размыливалось" восходящими тепловыми потоками.

Во времена фотоплёнки этот астрограф активно использовался для фотофиксации различных астрономических явлений. Сейчас же фотопластины нужного формата попросту никто не производит, а установка вместо них цифрового задника такого же размера стоит огромных денег, так что теперь этот огромный высокоточный инструмент почти никак не используется.

Дмитрий Вибе демонстрирует нам один из возможных способов смотреть на Солнце через ничем не защищённый телескоп. Кстати, если вас интересует астрономическая тема – по Ютубу гуляет целый ряд лекций Дмитрия Вибе: он – отличный рассказчик, и под его лекции вы уж точно не заснёте (ну если только будете очень сильно уставшие).

Итак, если вам нужно развести костёр, и у вас нет с собой спичек, но где-то на дне кармана завалялся вот такой телескоп – вы сможете разжечь огонь энергией Солнца.

А на самом деле, это – наглядная иллюстрация того, почему нельзя смотреть на Солнце в телескоп, который ничем не защищён (вот примерно это же и произойдёт с глазом такого горе-астронома). Согласно традиционной астрономической шутке, на Солнце можно смотреть в телескоп только два раза (потом у вас закончатся глаза).

Помните это строение? Там внутри находится камера ВАУ. И называется она так не потому, что при виде её огромных размеров экскурсанты обычно произносят именно это слово, а потому, что это – аббревиатура от "Высокоточная Астрономическая Установка".

Экскурсовод показывает нам, как первоначально раскрывались створки крыши этого строения во время наблюдений. Но однажды подул лёгкий ураганчик – и одна из створок свалилась на землю (внизу в это время никого не было). С тех пор крышу сделали сдвижной – она вся целиком съезжает вправо по специальным рельсам.

А вот и она сама – камера ВАУ. Собственно, сама камера уже давно не используется по той же причине, что и астрограф, но сотрудники обсерватории нашли выход из положения, установив прямо на неё современный телескоп с цифровой матрицей (вон та белая бочка слева в кадре).

Создана эта установка в советские годы и обеспечивает высокую точность ведения, позволяя наводить телескоп на быстро движущиеся по небу объекты (искусственные спутники Земли и всевозможный космический мусор), а потому одна из основных на сегодня функций этой установки – предотвращение столкновений между всем тем, что сейчас вращается по своим орбитам вокруг Земли. За последние 65 лет человечество понавыводило на земные орбиты такое количество всякой космической хрени, что там уже буквально не протолкнёшься. Есть мнения, что, если в ближайшие тридцать лет освоение околоземного пространства будет происходить такими же темпами, то там в конце концов станет невозможно летать из-за постоянных столкновений с вышедшими из строя спутниками или их обломками.

Аппаратура ведения камеры ВАУ разработана и создана ещё в 1960-е годы, но даже по нынешним меркам обеспечивает высокую точность ведения телескопа при наблюдении за быстро движущимися астрономическими объектами.

Телескоп ЦЕЙСС-600. Сейчас он используется главным образом для отладки всевозможного навесного оборудования, предназначенного для установки на другие российские телескопы (в основном это – телескопы обсерватории на горе Терскол на Кавказе – там гораздо больше ясных дней в году и засчёт высокогорья лучше условия наблюдения, а потому на сегодняшний день это – основная площадка для наблюдений Института астрономии РАН).

Отсюда неплохо видно его верхнее зеркало.

И наконец – мастерская. Здесь сохранились самые первые астрономические инструменты, с которых когда-то начались наблюдения на этой обсерватории. Ближайший – это морской бинокль, снятый с военного корабля и использованный для астрономических наблюдений.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/390749.html.

|

Метки: фото московская область астрономия подмосковье поездки |

И снова краудфандинг. Маленькая кинопремьера в музее Паустовского |

Вот и "выстрелил" ещё один проект с Планеты.Ру, в финансировании которого я когда-то поучаствовал. На этот раз это был короткометражный художественный фильм Елены Чач "Старая Песня" по рассказу К.Г. Паустовского "Колотый сахар". Сейчас этот фильм демонстрируется в рамках кинофестивалей, так что, если захотите увидеть – следите за новостями в официальной группе ВК (и – обратите внимание на раздел "Благодарности" в финальных титрах). Мы же пришли на бесплатный кинопоказ в маленьком кинозале музея Паустовского в Москве.

Сюжета в этом фильме совсем немного (если читали тот рассказ – то знаете, о чём речь), но Елена Чач, давний фанат творчества Паустовского, вместе со съёмочной группой проделала колоссальную работу ради того, чтобы передать в своём двадцатиминутном фильме всю атмосферу, заложенную автором в этот короткий рассказ. И – думаю, что ей это в полной мере удалось: с первых кадров вы забудете, где вы и кто вы, и погрузитесь в этот воссозданный на белом экране неторопливый мир отдалённой карельской деревушки в то непростое для нашей страны время. Впрочем, не буду спойлерить.

По словам режиссёра, большинство участников съёмочной группы работало бесплатно, на голом энтузиазме, и всё это продолжалось круглосуточно в течение пяти дней (именно столько длились съёмки в Карелии). Собственно, все собранные деньги пошли на организацию этой поездки и на аренду съёмочной техники.

Вот, пожалуй, только таким путём в наше время может появиться что-то гениальное в области кино, а не в результате участия крупных киностудий и продюсерских центров, которые за свои деньги активно вмешиваются в творческий процесс ради повышения кассовых сборов (такие процессы и привели к тому, что при просмотре подавляющего большинства современной российской коммерческой кинопродукции с первых же кадров видно, что актёры не верят в то, что они делают, а пришли на съёмочную площадку только ради того, чтобы отработать своё время и получить деньги). В этом отношении подобные малобюджетные краудфандинговые проекты, как мне кажется, являются спасением для всего нашего кинематографа.

И наконец – цветы режиссёру – создателю этого замечательного фильма.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/390468.html.

|

Метки: кино краудфандинг |

И снова погружаемся в мир природы. Ещё одна ботаническая экскурсия по окрестностям Биостанции МГУ |

Этот пост по своей сути – очередная моя попытка догнать время. Дело в том, что всё это время я занимался тем, что разгребал фотозавалы, образовавшиеся после нашей белорусской поездки в начале августа, и за это время у меня понакопилось много чего такого, что надо было бы уже выложить. К примеру, события, о которых пойдёт речь в этом посте, происходили 13-14 августа, и вот только сейчас у меня дошли руки до написания поста.

Помните, как мы год назад гуляли с экскурсией по территории Биостанции МГУ [DW]? Ну так вот, на этот раз организаторы тех экскурсий, Тимур и Лена, решились на эксперимент в виде двухдневной экскурсии с ночлегом в палатке на берегу Москвы-реки. Пересказывать вам всю экскурсию я не берусь по той простой причине, что я – не ботаник (во всех смыслах этого слова) и многие названия просто не запомнил, а вот поделиться видами из тех живописных мест я попросту обязан.

Началось всё со встречи на берегу реки, установки палаток и оборудования лагеря. Позже оказалось, что это место уже давно облюбовано местным пастухом, каждое утро пригоняющим сюда коз, но проблем с этим не возникло.

Когда лагерь был оборудован, началась наша первая биовылазка вдоль Москвы-реки.

Если у вас нет времени путешествовать по старинным городам и изучать их фортификационные системы, вы всегда можете построить свой собственный кремль (если, конечно, у вас хватит на это денег).

Изучаем луговую растительность.

Карабкаемся наверх по крутому склону, который, на самом деле, является границей поймы.

Когда-то – до того, как уровень воды в реке стал регулируемым, во время весенних половодий река заполняла собой всё это пространство внизу, и вон та равнина представляла собой заливные луга.

Вот уже много десятков лет как половодья прекратились, но луга сохранились до сих пор засчёт активной деятельности человека (выпас скота, выкос травы).

Сосны способны вырасти там, где не сможет расти ни одно другое дерево. Например, здесь они растут на речном песке.

А теперь – вспомним наше недавнее путешествие к ладожским шхерам [DW] – там сосны растут чуть ли не на голых камнях.

Продолжаем нашу прогулку.

Муравейник. Таких муравейников в здешнем лесу полным полно.

Углубляемся в лес. Здесь уже – не речной песок, а полноценная почва, так что сосны сменяются елями. А на макушке одной из них мы обнаружили вот это непонятное строение, грозящее в скором времени обрушиться вниз. Могу предположить, что кто-то пытался здесь не просто влиться в природу, но ещё и почувствовать себя дятлом, вот только непонятно, каким образом он попадал наверх.

Многие лесные травы на самом деле съедобны. Вот, например, это – кислица. Если вы потратите часов несколько и соберёте её листья в каком-то более-менее ощутимом количестве – возможно, вам даже удастся приготовить из неё салат.

Выходим на поле.

Вдали блистает своими ярко-синими куполами церковь Архангела Михаила в Бушарино. Это – как раз по соседству от нашего палаточного лагеря.

Продолжаем наш путь.

Дело уже шло к вечеру, но мы решили совершить ещё одну вылазку вдоль берега.

Закат обещал быть красивым.

Вы удивитесь, но это место называется Рязань. Нет, не та Рязань, что в Рязанской области, и не та историческая Рязань, бывшая столица Рязанского княжества. Просто в Московской области есть совсем маленькая деревня Рязань.

Возвращаемся.

Над Москвой-рекой взошла Луна, а нам предстояло попробовать на вкус кое-что из тех трав, что мы успели собрать по пути. Кстати, клевер в жаренном виде оказался довольно интересен на вкус, хоть и жестковат (думаю, подобные гастрономические эксперименты всё же лучше ставить в мае, когда все травы ещё молодые и нежные).

Церковь в Бушарино сияла в ночи аки путеводная звезда.

Групповое фото. Вскоре после этого мы свернём наш лагерь и отправимся вдоль реки на северо-восток.

Ещё один крутой склон преодолён.

Потом нас ждал квест. Можно даже сказать, что мы влились в природу в самом прямом смысле этого слова. Дело в том, что у нас на пути лежало устье реки Сетунь, а на карте, которой пользовались Лена и Тимур, на этом месте был обозначен мост. Но когда мы дошли до той самой речки, оказалось, что никакого моста там и в помине нет. В итоге мы решили не идти в обход, а преодолеть водную преграду вброд. В общем, думаю, мы выглядели очень колоритно, когда вся наша компания с рюкзаками и в мокрых джинсах вышла на пляж "Солнечная поляна", что возле деревни Волково. Потом мы, кое-как обсохнув, вышли уже на трассу и по ней добрались до Аниково.

В Аниково есть возможность попасть на противоположный берег по этому подвесному мосту.

Хотите острых ощущений забесплатно? Тогда вам сюда. По мере того, как вы приближаетесь к середине моста, амплитуда его раскачки увеличивается, и в какой-то момент вам начинает казаться что вы уже не на мосту, а на американских горках, и очень скоро вам придётся немного поплавать.

А на той стороне реки, в селе Каринское, наше путешествие увенчалось посещением Музея дуба.

Здесь колоритная хранительница музея налила нам кофе из желудей (и, кстати, он действительно похож по вкусу на обычный кофе) и погрузила аж в целое море мистики, которая была связываема в Древней Руси с этими могучими деревьями.

Словом, будете в этих краях – настоятельно рекомендую посетить этот музей.

Ну а дальше мы садимся на автобус, потом – на электричку, и вот уже через какие-то там несколько часов мы дома.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/390326.html.

|

Метки: фото ну и нафиг вы туда попёрлись единение с природой поездки прогулки туризм московская область путешествия подмосковье |

Белоруссия, финальная часть. Путь домой |

Итак, сегодня речь снова пойдёт о Белоруссии, но на этот раз я не буду грузить вас какими-то историческими сведениями, интересными фактами или чем-то в этом роде. В этом посте мы просто будем ехать домой, и не более того. Но ехать мы будем не кратчайшим путём, а с заездом в гости – на агроусадьбу, расположенную недалеко от посёлка Лиозно, близ российско-белорусской границы. А поскольку прямого маршрута, соединяющего Несвиж с Лиозно, не существует, как с некоторых пор перестал существовать и поезд на Москву, останавливающийся в Лиозно, ехать мы будем сложным и многоэтапным путём. Во всех городах по этому маршруту мы бывали раньше, так что, если интересно – можете кликать по ссылкам и читать всё то, что я писал о них в своих старых постах.

Итак, начался наш путь на несвижской автостанции, откуда мы выехали в сторону Барановичей где-то около полудня. И именно по пути в Барановичи я сделал вот этот самый кадр, который вы уже видели в одном из моих недавних постов.

Ну да, это – магазин Снов. А ещё по пути мы видели вывеску "Агрокомбинат Снов". И всё же я вас разочарую – никто в Белоруссии не занимается ни выращиванием, ни продажей снов. Говоря по правде, Снов – это название посёлка (агрогородка), а от него – и название комбината и магазина. И, кстати, в этот самый посёлок Снов очень бы не помешало съездить – и не только потому, что там хорошо спится, но ещё и ради костёла и двух полузаброшенных усадеб XIX века.

В Барановичах [DW] мы успели прогуляться по магазинам (в результате я заполучил себе новые туфли) и пообедать в здешнем ресторане. Вот, кстати, один из возможных вариантов сета белорусских настоек. Точнее, это – его минимальный вариант (нам ведь ещё предстояло каким-то образом попасть на поезд до Витебска, а после максимального варианта стали бы возможны любые альтернативные продолжения нашей поездки). Добавлю ещё, что это – очень вкусно.

В Витебске мы пробыли не более пяти минут – именно столько времени нам потребовалось, чтобы найти перед вокзалом такси, вызванное ещё из поезда, и отправиться на нём на ту самую агроусадьбу. Впрочем, Витебск – город интересный, а потому – рекомендую полистать мой пост семилетней давности [DW] (кстати, там упоминается не только Витебск, но и Лиозно, и эта самая агроусадьба). Ещё есть пост двухлетней давности [DW] с очень атмосферными фотографиями, где мы приезжали на эту же агроусадьбу и немного попутешествовали по соседним деревням.

На агроусадьбе мы провели чуть больше суток – гуляли по лесу, поедали найденную там чернику, просто сливались с природой (местность всячески располагает к чему-то такому) – спасибо Нине Михайловне за гостеприимство и за великолепную русскую баню. Фотографий из бани не будет ;))) (а вы думали, что я беру с собой фотокамеру даже туда?), а вот из леса – сколько угодно:

Муравьи

Крыши.

Что-то везёт нам в нынешнем году на встречи с чем-то таким. Это, кстати, даже не змея, а веретеница (безногая ященица).

Где-то в лесу.

Выезд из Лиозно прошёл не без сюрпризов: придя на здешнюю уютно выглядящую автостанцию, мы выяснили, что билетов на автобус до Смоленска нет ещё со вчерашнего вечера. И тут ещё раз хочется сказать спасибо Нине Михайловне, подбросившей нас на машине до Рудни (это – такой маленький городок по эту сторону границы). Ну а уже оттуда мы без проблем добрались на автобусе до Смоленска.

Кстати, пересечение российско-белорусской границы по-прежнему остаётся процедурой условной: по пути туда в поезде, как обычно, никто ни у кого документы не проверял, по пути же обратно мы только показали паспорта сквозь закрытое окно автомобиля – и нас пропустили. Всё это немного напомнило мне работу абхазских пограничников в Цандрыпше [DW].

В Смоленске мы тоже бывали, так что за подробным фотообзором отошлю вас к постам трёхлетней давности [DW]. Сегодня же мы просто гуляем.

Смоленск традиционно начинается с вокзала. Ну или – с автовокзала (как в нашем случае), который находится здесь же недалеко. На железнодорожный вокзал мы зашли чтобы оставить рюкзаки в камере хранения и дальше гулять налегке.

Рядом с вокзалом. Церковь Петра и Павла (1146 г., слева) и Варваринская церковь (XVIII век, справа).

Переходим через Днепр.

Оказавшись в Лопатинском парке, уступаем соблазну подняться на колесо оборзенияобозрения (без намёков на недавние события в Москве на ВДНХ).

Отсюда отлично видна крепостная стена, которая здесь, в отличие от большинства других старинных городов России, опоясывает собой всю территорию города каким он был в XVII веке.

Это – как раз тот случай, когда объектив "рыбий глаз" просто незаменим.

Где-то в парке.

Так называемый Горбатый мост.

Потом мы зашли в кофейню с примечательным интерьером.

Ну, тут вы и сами всё поняли ;)

Где-то на обратном пути к вокзалу.

От этого места мы спустились вниз какими-то загадочными скрытыми в кустарнике тропами и в самом низу повстречали человека, который, опознав в нас туристов, внезапно решил провести среди нас небольшую экскурсию (бесплатно) по старинным постройкам вдоль Днепра (до того момента, пока нам было по пути). К сожалению, я не запомнил его имя, но за экскурсию ему – большое спасибо.

А вот и Днепр и Петропавловский мост, перейдя по которому мы попадём к вокзалу.

Соседний Успенский мост, который находится немного в стороне от нашего маршрута.

Всё. Дальше мы за четыре часа добираемся на поезде до Москвы, а оттуда на электричке – до дома. И – отдыхать.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/390073.html.

- Беларусь. Первый день в Новогрудке. Поляки, яблоки и закат над холмами

- Белоруссия. Новогрудок, день второй. Татары, Миндовг и еврейское сопротивление

- Белоруссия. Сутки в Барановичах. Винни-Пух, авангард и много паровозов

- Белоруссия, часть следующая. Несвиж. Аисты, Радзивиллы и взгляд сквозь цветные стёкла

- Белоруссия, финальная часть. Путь домой

|

Метки: беларусь белоруссия фото туризм достопримечательности белоруссии путешествия поездки |

Белоруссия, часть следующая. Несвиж. Аисты, Радзивиллы и взгляд сквозь цветные стёкла |

Итак, мы всё ещё в Белоруссии, и мы направляемся туда, где находится, наверное, чуть ли не самая известная и посещаемая туристами достопримечательность этой страны – в город Несвиж.

Началось всё, конечно же, с Барановичского автовокзала (кажется, мы уже знаем его как свои пять пальцев). Погода была, в общем, неплохая, но где-то на полпути нас накрыл сильнейший ливень, так что все пассажиры автобуса, с сомнением выглянув в окно, полезли доставать свои дождевики и куртки – очень скоро всем нам предстояло выйти туда, под ливень, ведь конечный пункт нашей поездки стремительно приближался. Впрочем, выйдя на несвижской автостанции, мы успели словить только остатки того дождя. Когда мы дошли по мокрым улицам до нашей гостиницы, уже почти стемнело, так что в первый вечер мы никуда больше не выходили, проведя его в гостиничном ресторане за ужином и сетом белорусских настоек (вот, кстати, будете в Белоруссии – не забудьте себе такое заказать, и – думаю, что вы оцените их по достоинству).

Тем временем уже наступило утро, и мы выползаем из своей берлогивыходим из дверей гостиницы, чтобы познакомиться поближе с этим новым для нас городом.

Здание городской ратуши. Находится оно как раз напротив нашей гостиницы, и это – самая старая из всех ныне сохранившихся ратуш на территории Белоруссии: построена в 1596 году – сразу после получения городом магдебургского права. В годы Северной войны здание было сильно повреждено, и позже, в 1752 году, перестроено под модное тогда барокко. Следующей напастью, повредившей не только ратушу, но и около ста домов в центре города, стал пожар 1836 года. После этого пожара ратушу восстановили только частично – без верхнего яруса с часами, так что на всех фотографиях начала XX века эта башенка отсутствует. Полностью же здание было восстановлено совсем недавно – в начале 90-х годов XX века, так что всё, что там наверху, это – новодел, включая и часы (кстати, они играют ту же мелодию, что и часы на Спасской башне Московского кремля, так что у гостей из Москвы может в связи с этим случиться дежа вю).

Начиная с XVII века ратуша стала обрастать торговыми рядами: изначально это были два отдельных корпуса слева и справа от ратуши, в XVIII же веке всё это слилось в единый комплекс зданий, так что теперь не сразу догадаешься, где заканчивается ратуша и начинаются торговые ряды.

Сбоку от ратуши находится так называемый Дом ремесленника – строение в стиле барокко, сохранившееся здесь с 1721 года. И, если судить по размеру, архитектуре и местоположению дома, дела у ремесленника шли очень неплохо.

Гуляем дальше.

Через весь Несвиж тянется длинный каскад прудов, фактически разделяя город на две половины. Сейчас мы – на берегу Девичьего пруда, а по ту сторону моста начинается Замковый пруд.

Уровень воды в Замковом пруду поддерживается благодаря этой плотине. Кстати, говорят, что где-то здесь раньше была водяная мельница.

По ту сторону пруда виден Фарный костёл Тела Господня (XVI век). Скоро мы подойдём к нему поближе.

Если пруд именуется Замковым, это намекает нам, что замок здесь тоже должен где-то присутствовать. Присутствует он за деревьями, и это – как раз и есть та самая популярная достопримечательность, заявленная мной в самом начале этого поста. Туда мы не только подойдём, но и как следует погуляем внутри.

Но начнём мы с того, что поближе. Это – единственные из сохранившихся городских ворот Несвижа – так называемая Слуцкая брама.

Изначально здесь находились деревянные ворота, построенные в XVI веке как часть системы городских укреплений (позже демонтированных) и обеспечивали въезд в город со стороны Слуцкого тракта.

В 1690 году вместо деревянных ворот, сгоревших в ходе военных действий XVII века, построены нынешние каменные, а в 1700 году вторым этажом над ними надстроена каплица (молельня). Ещё одна перестройка произошла в 1760 году – тогда же, кстати, была разобрана и крепостная стена.

На первом этаже расположено помещение для стражи и чиновника, собиравшего пошлину за въезд в город.

Единственное окно каплицы обращено в сторону города (что, в общем, не удивительно, иначе оно стало бы этаким приглашением для артиллерии неприятеля).

Внутри находится совсем маленькая экспозиция, включающая, например, этот колокол конца XVIII века.

Ну а каплица так и осталась каплицей, с той разницей, что теперь это – ещё и часть экспозиции. Кстати, дубовому перекрытию, на котором мы сейчас стоим, больше ста лет, и оно – в прекрасном состоянии.

Окно в каплице – это практически подарок для фотографа.

Говорят, задумывалось оно таким образом, чтобы даже в пасмурную погоду при взгляде сквозь него казалось, что снаружи – солнечный день.

А оранжевые стёкла, помимо цвета, обладают и ещё одним спецэффектом – сквозь них окружающий мир выглядит как отражение от водной поверхности.

Синие стёкла таким эффектом не обладают.

Продолжаем нашу фотопрогулку. Теперь мы – у фонтана на углу Слуцкой и Чкалова, а на заднем плане видна уже знакомая нам ратуша.

Немного исторический застройки по Ленинской улице.

А через дорогу – ещё одно старое строение, до недавнего времени используемое как православная церковь (сейчас для неё построено отдельное здание).

А ещё чуть дальше – одна из изюминок этого города – Костёл (фарный) Тела Господня (1593 г). Это – самая первая в Восточной Европе постройка в стиле раннего барокко и одна из первых за пределами Италии.

А вот на этом месте стоит остановиться и погрузиться в глубины истории этого города, потому что без этого невозможно будет рассказать про костёл.

Впервые название "Несвиж" упоминается в летописях за 1223 год. Если точнее, то там упоминается некий князь Юрий Несвижский, хотя, впрочем, на тот момент существовало ещё как минимум три населённых пункта с таким названием. Археологам же так и не удалось найти здесь что-либо старше XV века (впрочем, возможно, что до этого город стоял на другом месте). Какое-то время здешние земли принадлежали представителям когда-то известного шляхетского рода Кишки (фамилия такая), после чего перешли в собственность к Радзивиллам. Да-да, к тем самым – без преувеличения богатейшему и могущественнейшему роду Речи Посполитой, до такой степени, что они могли себе позволить диктовать условия королю. Впрочем, на тот момент Несвиж был глухим захолустьем и, скорей всего, ещё даже и не городом. Городская же история Несвижа началась благодаря Николаю Радзивиллу "Чёрному" (и это прозвище он получил не столько за цвет бороды, сколько за свой переход в протестантизм). Увидев впервые эти земли, он очень быстро понял, что они практически созданы для постройки замка с мощной системой фортификации. С этого момента из просто захолустья Несвиж становится постоянной резиденцией Радзивиллов, получивших на эти земли ординацию (статус неделимого владения, передаваемого по наследству только старшим сыновьям). Ординация эта продержалась в руках Радзивиллов аж до 1939 года.

Бурный расцвет города связан с сыном Николая "Чёрного" – Николаем Криштофом Радзивиллом "Сироткой". Вообще, судя по прозвищам, все Радзивиллы были людьми крайне интересными. Вот этот самый Сиротка в юности отправился учиться в Германию, попутно немало попутешествовав по Европе и заехав в Италию. Ну так вот, увидев тогдашнюю итальянскую архитектуру (а было это в середине XVI века), он пришёл в восторг и решил, что не пожалеет ничего – ни денег, ни времени, но застроит Несвиж не хуже Неаполя или Рима. А Несвиж на тот момент весь был деревянный, и здешние строители никакой итальянской архитектуры в глаза не видели. Что же делать? И тогда Сиротка находит в Италии тогда ещё молодого архитектора Джованни Мария Бернардони и, пока его не сманил кто-нибудь другой, предлагает ему работу в Несвиже. Впрочем, по пути его перехватывает ректор иезуитского коллегиума в Люблине, где Бернардони в итоге проведёт три года за созданием нескольких архитектурных проектов. Всё это время Сиротка бомбит письмами иезуитский орден и самого Бернардони и в конце концов побеждает: архитектор приезжает-таки в Несвиж и берётся за работу. Под его руководством строится иезуитский коллегиум и создаётся проект вот этого самого костёла. Радзивилл тем временем действительно не жалел никаких средств, а строительство храма шло с такой скоростью, что обогнало все аналогичные проекты Восточной Европы, в том числе и те, что были начаты задолго до этого храма (собственно, потому он и считается самым первым раннебарочным храмом Восточной Европы).

Помимо Бернардони, здесь появляются и другие итальянские зодчие, а город, до того хаотично застроенный деревянными домами, получает регулярную планировку и полностью перестраивается в камне (планировка, кстати, сохранилась до сих пор). Начинается строительство Несвижского замка, оборудованного по последнему слову фортификационного дела, а весь город обносится системой укреплений (крепостные валы и рвы, башни и ворота). Впрочем, помимо застройки, меняется и городская жизнь: Сиротка отменяет многие налоги и повинности для мещан и привлекает сюда многочисленных торговцев и ремесленников, а город благодаря его ходатайству получает магдебургское право. Таким образом, всего за несколько десятков лет из глубокого захолустья Несвиж превращается в один из передовых городов Речи Посполитой.

В XVIII веке город становится жертвой Северной войны, а затем – и всевозможных военных конфликтов Речи Посполитой с Россией и, в конце концов, с 1793 года входит в состав Российской Империи.

Кардинальное перераспределение земель Радзивиллов произошло во время Наполеоновских войн. Князь Доминик Иероним Радзивилл, ординат несвижский, в 1808 году сбежал из Несвижского замка от законной жены в литовскую усадьбу со своей замужней кузиной Теофилой. Пока влюблённые оформляли расторжение браков и пытались узаконить свои отношения, у них родился сын. Он жил и воспитывался в Австрии, где был признан в качестве законного наследника своего отца. Когда в пределы России вторгся Наполеон, Доминик Иероним примкнул к его армии и погиб в одном из сражений. В наказание за измену Александр I велел конфисковать все его владения и отказался признать его сына законным наследником. Единственная дочь Доминика Иеронима от первого брака Стефания, исходя из принципа наследования майоратов, не могла претендовать на Несвиж. В конце концов владение было передано дальнему родственнику – князю Антону Радзивиллу.

Будучи в составе России, Несвиж, как и Новогрудок [DW], попадает в черту оседлости и активно заселяется евреями, которые к началу XX века уже составляют около половины его населения.

Дальше был XX век, в котором история города мало чем отличалась от, например, того же Новогрудка, так что подробно рассказывать о ней не буду во избежание повторений.

Прогуляемся же вокруг этого уникального костёла и рассмотрим его как следует.

Считается, что его прототипом отчасти послужил римский храм Иль Джезу, хотя Бернардони пришлось изрядно попотеть над этим проектом, чтобы, учтя многочисленные пожелания Сиротки, при этом остаться в рамках католических традиций.

И снова фасад.

Рядом с храмом находится эта башня – единственная из башен городских укреплений времён Сиротки, сохранившаяся до наших дней.

Теперь она используется как колокольня.

Рядом с башней.

А теперь – заходим внутрь храма.

Видите все эти канеллюры на колоннах и прочие рельефные элементы декора? На самом деле, их там нет – стены в тех местах абсолютно плоские. Всё это нарисовано. Художники, расписывавшие стены храма, нарисовали всё это с учётом реального освещения, а потому издали почти невозможно заметить подвох.

А ещё этот храм – родовая усыпальница Радзивиллов. Все они там, внизу, под полом храма, забальзамированные. Именно так оно и было изначально задумано Сироткой. Кстати, самого Сиротку, согласно его завещанию, похоронили в простой одежде нищие бродяги, хотя сам он был богатейшим человеком страны, а придуманная им самому себе эпитафия гласит: "Перед лицом смерти каждый – не рыцарь, а только путешественник". С тех пор здесь хоронили только Радзивиллов и только в простой одежде без каких-либо элементов роскоши (и, может быть, только поэтому усыпальница так и осталась неразграбленной).

Технология бальзамирования, привезённая из Египта лично Сироткой, была утеряна где-то в XIX веке. Её восстановлением занимался академик Владимир Воробьёв (тот самый, который потом забальзамировал тело Ленина). Говорят, что он приезжал сюда, доставал тела Радзивиллов из усыпальницы и изучал. А потом, когда нужно было вернуть их обратно, некоторые тела оказались перепутаны местами, так что теперь современным учёным-генетикам достался ребус под названием "Идентификация Радзивиллов".

Старый крест, который был установлен на куполе храма до его реставрации.

Пока я разглядывал фрески, мой слух подсказал мне, что прямо сейчас рядом со мной происходит нечто запредельное. В общем, бывают экскурсии, бывают интересные экскурсии, а это был просто огонь, помесь экскурсии с моноспектаклем, да ещё и приправленная такими фактами, которые вы не найдёте ни на Википедии, ни в путеводителях. Словом – да, мы её наняли и – должен сказать, что за свою долгую туристическую жизнь нам не доводилось слышать чего-то хоть немного близкого как по содержанию, так и по форме изложения. Соберётесь в Несвиж – дайте мне знать, и я снабжу вас её контактами.

Впечатлённые и потрясённые экскурсией, мы выходим наружу, чтобы продолжить нашу прогулку по этому замечателному городу.

Один из корпусов, оставшихся от бывшего монастыря бернардинцев.

Где-то на городских улицах.

А теперь мы переходим Бернардинский мост и направляемся наконец-таки уже прямиком к Несвижскому замку – постоянной родовой резиденции Радзивиллов в течение многих веков.

Вот мы и возле замка.

К замковым воротам ведёт перекинутый через крепостной ров массивный каменный мост.

Напротив входа в замок находится аж целая индустрия по вытрясанию денег из туристов (с соответствующими ценами): здесь вы сможете поесть, попить, понакупить себе целую гору сувениров, покататься по парку на конном экипаже, веломобиле или вот на этом странном паровозике, который при внимательном рассмотрении оказывается замаскированным трактором "Беларусь" (кстати, если кто не знает – у нас в России, в городе Ростов-на-Дону, ежегодно проводятся гонки на тракторах "Беларусь").

Высота земляных бастионов не может не впечатлять. А если я добавлю к этому, что бастионы соединены друг с другом большим подземным коридором, по которому в случае осады должны были перемещаться солдаты, доставляться оружие и боеприпасы (то есть, не по открытой местности), а ни в оружии, ни в боеприпасах здесь недостатка не было – то вы поймёте, что штурм этого замка – задача, заранее обречённая на провал.

К первоначальному проекту приложил руку всё тот же Бернардони. Потом замок много раз достраивался и перестраивался, и в результате из просто укреплённой резиденции, коей он являлся при Сиротке, превратился во впечатляющий дворцово-парковый ансамбль.

Обходим вокруг.

Вот как раз с помощью такого подъёмного устройства оружие и боеприпасы спускались в подземный коридор.

А теперь – покупаем билеты, проходим через замковые ворота и попадаем во внутренний двор.

Центральная часть построена ещё при Сиротке, но с тех пор она сильно видоизменилась. Остальные строения появились позже.

Единственная башня замка и въездные ворота.

Никогда мне не доводилось видеть их с такого близкого расстояния.

Ну а теперь – войдём внутрь и прогуляемся по залам.

Почти все эти интерьеры реставраторам пришлось восстанавливать чуть ли не с нуля. Дело в том, что в советские годы на территории замка разместился санаторий для партийной элиты. Не стану сравнивать это с нашествием Чингисхана, но в результате часть предметов интерьера разлетелась по различным музеям страны или вывезена в Польшу, а часть – осела на дачах у местных партийных боссов. Впрочем, ещё до этого к разграблению дворца приложили руку и немецкие войска (в Великую Отечественную), и красноармейцы (в 1919 году). Так что теперь музейщики пытаются вернуть во дворец всё, что из него было вывезено (и многое уже возвращено).

Это – единственный оригинальный камин, сохранившийся со времён Радзивиллов. Остальные пришлось восстанавливать, т.к. в своё время они волшебным образом переместились на дачи к партийным боссам.

Этот бильярд – ещё один оригинальный предмет, оставшийся от Радзивиллов. А сохранился он по той простой причине, что не пролезает в двери. Изначально его внесли сюда по частям и прямо здесь собрали, а потому унести его попросту невозможно. Это пытались сделать немцы при отступлении в 1944 году, но бильярд застрял в дверях. Именно в таком положении его и нашли советские войска.

Одним из самых колоритных обитателей этого замка был Михаил Казимир Радзивилл по прозвищу "Рыбонька". Несмотря на свою сомнительную внешность, он обзавёлся целой армией любовниц и в итоге стал путаться в их именах. Но выход нашёлся очень простой – он всех их называл "Рыбоньками", за что и получил своё прозвище. Кстати, как раз при Рыбоньке замок обрёл свой нынешний вид. А когда Рыбонька отправлялся совершать подвиги на любовных фронтах, его жена боролась со скукой тем, что организовала во дворце свой собственный театр.

Как раз этому и посвящена небольшая выставка театральных машин времён Рыбоньки. С помощью этих нехитрых устройств имитировались звуки ветра, дождя, шелест листьев или шум прибоя.

И – такой вот макет театральной сцены Несвижского замка.

Не менее колоритен был и сын Рыбоньки – Кароль Станислав Радзивилл по прозвищу "Пане Коханку" (то есть – "господин любимый"). Известен он был тем, что любил жить на широкую ногу, чуть ли ежедневно устраивал богатые балы и пирушки и при этом жаловался на собственную бедность (например – ну не было у него в замке такого количества фарфоровой посуды, чтобы можно было бить её каждый день). Обладая кучей денег и непомерными амбициями, но при этом не имея какого-либо внятного образования, он "прозевал" целый ряд должностей и привилегий, "уплывших" к соперникам из рода Чарторыйских. В конце концов их противостояние обрело военный характер: Пане Коханку задействовал свою собственную армию, а Чарторыйские попросили помощи у Екатерины II. Позже ситуация переигралась с точностью до наоборот – Чарторыйские встали на сторону польского короля, а Пане Коханку начал заигрывать с Россией. В результате всех этих подковёрных игр российские войска несколько раз появлялись у стен Несвижского замка (это было ещё до первого раздела Речи Посполитой, после которого Несвиж вошёл в состав России).

Выглядываем в замковые окна.

В замковой часовне.

И наконец – арсенал. Пушка "Виноград".

Несвижская литейная мастерская, 1600 г. Копия.

Пушка "Цербер". Там же, почти тогда же и тоже копия ;)

Ещё одна копия, на этот раз – доспеха XVI века.

А это уже – оригинал: немецкий полудоспех XVI века из коллекции Радзивиллов. Долго путешествовал по миру, пока не оказался в США, откуда наконец и был выкуплен несвижским музеем. Словом, это – как раз один из тех предметов, что музей теперь вынужден собирать по всему миру.

И наконец – последний интерьер, который, говорят, полностью сохранился со времён Радзивиллов (если только я ничего не путаю).

Вот мы наконец и снаружи, стоим перед единственной башней Несвижского замка.

Выходим.

Взгляд с моста на один из бастионов.

В Старом парке (он расположен к северу от замка). Русалочий пруд.

Кстати, о русалках. Всё тот же вышеупомянутый Пане Коханку благодаря своему разгульному образу жизни стал героем многочисленных легенд и анекдотов. Один из них гласит, что однажды, будучи в изгнании, Пане Коханку поймал в море русалку и влюбился в неё, а та родила ему пять бочек селёдки и уплыла в море. Возможно, эту шутку придумал о себе сам Пане Коханку (по крайней мере, от него можно было ожидать чего-то в этом духе).

Горбатый мостик сразу за русалкой…

…И один из возможных способов проезда по нему на парковом веломобиле.

Дикий пруд.

На этой странной посудине здесь катают туристов. Против ветра она движется с помощью обычного лодочного мотора, а обратно – под парусом.

По идее, это – драккар, и на чём-то таком плавали викинги, но наличие у него современного лодочного мотора ставит эту странную посудину в один ряд с тем самым трактором "Беларусь", замаскированным под паровозик.

А, кстати, вот и он сам.

И снова Дикий пруд.

Переходим на противоположный берег по ещё одному мосту с плотиной – она отделяет Дикий пруд от Замкового.

Пройдя по противоположному берегу, который почти весь состоит из парков, возвращаемся в центр. И здесь нас встречает уже знакомая нам ратуша, красиво подсвеченная бликами, образуемыми закатным солнцем, отражающимся в окнах соседнего здания.

Но несмотря на то, что солнце уже вот-вот зайдёт, мы отправляемся на поиски ещё одной достопримечательности, и по пути к ней находим вот этого красавца.

Нет, он – не из магазина "Всё для дачи". Это – настоящий аист и настоящее гнездо. Белоруссия – место их гнездования, так что что-то подобное можно здесь увидеть довольно часто.

А вот и та самая достопримечательность. Если точнее, эта башня XVIII века – одно из нескольких строений, оставшихся от монастыря бенедиктинок, основанного в 1596 году и упразднённого уже во времена Российской империи – в 1887 году. Сейчас это – территория Несвижского государственного колледжа.

Ворота в монастырь (колледж).

Бывший монастырский корпус, который теперь можно видеть только из-за забора. А ещё от монастыря сохранились уже едва заметные крепостные валы.

Вот на этой монастырской теме мы и закончим знакомство с городом Несвижем. Ну а в заключительном посте об этой поездке будет небольшой фоторассказ о том, как мы добирались домой через Барановичи – Витебск – Лиозно – Рудню и Смоленск, а главное – за каким дьяволом нам понадобилось ехать столь сложным маршрутом.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/389736.html.

|

Метки: беларусь белоруссия фото туризм достопримечательности белоруссии путешествия поездки |

Оффтопик |

Думаю, до всех читателей моего журнала уже долетела эта печальная весть. Хочется выразить соболезнования всему британскому народу в связи с этой утратой. Думаю, что для британцев с именем Елизаветы II связана целая эпоха – вся послевоенная история страны, не говоря уже о том, что подавляющее большинство нынешних жителей Британских островов появилось на свет уже во время её правления. У нас такого не было давненько, потому нам трудно себе представить масштаб этой потери, но даже несмотря на это для большинства людей имя Елизаветы II ассоциировалось с чем-то постоянным, стабильным, незыблемым. И теперь это постоянство закончилось. Ну что же, пусть покоится с миром.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/389486.html.

|

|

Белоруссия. Сутки в Барановичах. Винни-Пух, авангард и много паровозов |

Итак, мы снова в Барановичах. В прошлый раз, по пути в Новогрудок [DW], мы успели погулять здесь совсем чуть-чуть, теперь же мы погуляем – так уж погуляем (и даже переночуем). Город этот гораздо более молодой, чем Новогрудок, но всё же здесь есть на что посмотреть.

Сойдя с междугороднего автобуса либо выйдя из дверей Полесского вокзала, вы увидите перед собой сразу аж целых две достопримечательности: пожарное депо постройки 1908 года и историческое здание аптеки польской постройки (1920-е годы). Мы ещё подойдём к ним поближе, но сейчас мы направляемся в противоположную сторону – так что рассмотрим их пока издали.

На сегодняшний день Барановичи – один из крупнейших железнодорожных узлов Белоруссии. Железные дороги уходят отсюда в шести разных направлениях: на Минск, Слуцк, Лунинец, Брест, Волковыск и Лиду.