Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://conjure.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??96aea1e0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Моя книга "Художник" |

В конце 2020 года в печать ушла моя долгожданная книга «Художник. Как живут, мыслят и работают творческие люди». В феврале этого года она появилась в продаже. А в голове всё крутилась фраза: «В продаже — не верится даже». Одно из самых счастливых и долгожданных событий за последний год моей жизни и без преувеличения моя лучшая книга. Здесь можно посмотреть мои иллюстрации к книге.

Сейчас книга уже получила массу положительных откликов, прошла несколько раундов допечатки и, надеюсь, радует не только поклонников моего творчества, но и тех людей в области искусства, кто искал ответы на такие вопросы, как:

— нужно ли образование и как именно, по каким конкретным критериям и интернационально известным рейтингам выбрать творческий вуз;

— что означает фраза «карьера художника» — какие этапы для этого нужно пройти и почему, как часто участвовать в выставках и каких именно, как показывать свою работу и каких ошибок избегать;

— что такое бренд, а порою и культ художника, что за зверь капитал внимания и как можно работать над имиджем для укрепления профессиональной позиции;

— как именно оценивать свою творческую работу: какие для этого есть формулы, расчеты и логические шаги;

— как именно работают известные художники — техники, ответы на волнующие вопросы и пр. (для этого я путешествовала по всей Европе, в основном с фотографом Тетьяной Люкс, брала живые интервью у таких людей с мировым именем как типограф Эрик Шпикерманн, книжные иллюстраторы Клаус Энзикат и Лизбет Цвергер, художник-иллюстратор Олаф Хайек и у многих других);

— как организовать своё рабочее место, в каких тусовках участвовать, а каких лучше избегать и что делать с давлением со стороны социальных сетей.

Ко всему прочему отзыв к моей книге написала одна из моих любимейших искусствоведов и писателей — Софья Багдасарова.

Без ложной скромности — это моя лучшая книга. Она получилась информативной, красочной, содержательной и без «воды», как сейчас говорят.

Посмотреть, что внутри книги, можно здесь.

Enjoy :-)

___________________

Дополнительная информация

Моя книга в магазине издательства Эксмо

Подробности о моей книге на сайте издательства МИФ

|

Метки: художественные техники о моих книгах художнику на заметку |

Уроки немецкого |

Давно думаю, а не начать ли мне новую рубрику «Уроки немецкого»? Однако голос разума подсказывает, что у меня тут и так огромное количество рубрик, а вот писать регулярно в блоге удаётся всё реже. Поэтому уж как пойдёт. Наберётся достаточно заметок — будет рубрика. Нет — тоже хорошо. Будут отдельные заметки на полях. Сегодня представляю вашему вниманию первые речевые наброски.

Итак, короткая информация. Я родилась в немецкой семье на Кавказе, корни которой в Южной Германии. Однако когда я вернулась с родителями много лет назад на историческую родину по так называемой немецкой линии, то большую роль при распределении сыграло то, что дедушка по маминой линии был в юности шахтёром, и мы возвращались из региона на границе Краснодарского края и Ростовской области. Так я оказалась на северо-западе Германии. А именно в Северном Рейн-Вестфалии (NRW) в области Рура (Ruhrgebiet).

Это самая густо населённая земля Германии, весьма интернациональная — большой процент русских, польских, турецких, итальянских и греческих переселенцев — и при этом особенно индустриализированная — металлообрабатывающая и угольнодобывающая промышленность. В 40е прошлого века именно здесь после бомбёжек не осталось камня на камне, потому что NRW была кузницей всей Германии с богатым крестьянско-рабоче-пролетариатским прошлым.

Германия в сегодняшнем составе сравнительно молодое государство. Литературный немецкий, каким его оставил Гёте, можно услышать в основном на телевидении и увидеть в печатных изданиях. В повседневной жизни люди говорят на местечковых диалектах, которые порой существуют друг от друга всего в нескольких километрах. Некоторые диалекты настолько тяжелы для понимания человеку с литературным немецким, что нужно прожить годы в среде, чтобы понимать, о чём речь.

Я живу в Северном Рейн-Вестфалии уже почти 20 лет и могу сказать, что до сих пор иногда просто «зависаю» в разговорах на местном диалекте, хотя свободно пишу и говорю на литературном немецком, смеюсь над местечковыми шутками а-ля Рурпотт (Ruhrpott) и даже получаю весёлый отзыв от коллег из других регионов Германии, что я, судя по речи, истинный выходец из NRW.

Только через изучение языков можно понять культуру и структуру другого народа, чем он живёт и почему. И это процесс длиною в жизнь.

Здешний исторический регион сформировался на берегах таких рек как Рейн, Рур, Эмшер и Липпе и принадлежал к голландской и нижнесаксонской языковым областям.

Поэтому в речи Рурпотта можно часто встретить is вместо ist (третье лицо при спряжении глагола sein — быть): Is halt so. (Можно перевести как «Как есть, так есть»)

Is ja yut! = Ist schon gut!

(рус. Ну и ладно уже!)

К тому же жители NRW уже несколько столетий подвержены тяжёлой физической работе. Поэтому многие вещи здесь высказываются через немецкий глагол tun — делать.

Так, если обычный немец хочет рассказать, что сейчас он проживает в Москве, то предложение будет звучать как: «Ich wohne in Moskau». Выходец из NRW скорее всего скажет: «Ich tu' wohnen in Moskau» :-) То есть: «Я делаю проживание в Москве».

Ich tu' arbeiten = Ich arbeite.

Ich tu' schlafen = Ich schlafe.

Многие слова слились в одно и уже стали настоящими экспорт-хитом в другие земли. Например, слово h"omma. Здесь речь о повелительном наклонении «h"ore mal» — послушай ка, которое слилось в одну «жвачку» h"omma. Подобное сокращение здесь произошло со многими словами и фразами, как будто рурпотцам просто лень открывать рот и проговаривать слова за поеданием сосиски с соусом карри :-)

Weisste = Weisst du

Siehste = Siehst du

Siehste wat du anherichtet hast? = Siehst du, was du angerichtet hast?

(рус. Видишь, что ты натворил?)

Иногда у слов просто глотаются окончания или вместо одних букв произносятся и пишутся те, которые слышатся. Например, практически все слова, которые заканчиваются на -er произносятся с буквой а на конце и как следствие пишутся с ней в лексиконе Рурпотта:

unser = unsa

M"anner = M"anna

Unsa Oppa hat gestan wieda lauta D"onekes erz"ahlt. = Uns{er} Opa hat gest{er}n wied{er} laut{er} lustige Geschichten erz"ahlt.»

Продолжение следует.

-----------

Источники

Словарь области Рура

Ruhrgebiet

21 Worte, die du nur verstehst, wenn du aus dem Ruhrpott kommst

|

Метки: Германия разные культуры |

Пальцевая коробка для художника |

Что за зверь пальцевая коробка или пальцевый ящик? Та самая bo^ite `a pouce, которая уже в 19ом веке помогала художнику носить ателье всегда с собой: мини-этюдник, который удерживался, как палитра, на большом пальце руки.

Если верить различным источникам, подобным «ящичком на большом пальце» пользовались многие великие эпохи модернизма. Быстро, удобно, всегда с собой для быстрых зарисовок или этюдов.

В одном из дождливых отпусков в Нормандии я успешно коротала время в главном музее Гавра — MUMA. Этот музей располагает внушительной коллекцией малоформатных работ учителя Клода Моне — Эжена Будена (фр. Eug`ene-Louis Boudin; 1824 —1898). Даже в зрелом возрасте уже знаменитый Клод Моне неустанно восхвалял и благодарил учителя. И было за что.

Буден был настолько продуктивным и влюблённым в пленэрную живопись художником, что только на то, чтобы рассмотреть всего лишь одну стеночку в музее у меня ушло несколько часов. Спасибо Будену и его пальцевой коробке.

Спасибо коробке можно сказать и за Анри де Тулуз-Лотрека. В юношестве художник работал с натуры на малых форматах именно с помощью bo^ite `a pouce. Как это выяснилось?

Излюбленным поставщиком художественных товаров времён Лотрека был магазинчик торговца по имени L. Berville {via}. Подобные пальцевые ящики для художников — по сути дела переносные мини-этюдники — оставляли типичные незакрашенные следы от креплений на работах малого формата, как на ниже приведённом этюде Тулуз-Лотрека «Рыбацкая лодка» 1880 г.: слева, справа и посредине.

Ниже можно увидеть подобный мини-этюдник из каталога знаменитой компании Lefranc-Bourgeois 1888 года. Как раз на нижнем чёрно-белом рисунке слева хорошо виден зажим посредине, который оставил след и на работе Лотрека.

Так что теперь если у вас кто-то спросит, знаете ли вы, что такое пальцевый ящик или коробка, вы можете ровно вот так, как Лотрек, раскинуться в кресле и сказать: «Сударь, это вы что ли о bo^ite `a pouce? Я вас умоляю...»

:-) С Днём знаний, дорогие читатели!

|

Метки: художественные техники art artists удивительное рядом художнику на заметку materials |

Документальные фильмы о скандалах в мире искусства |

Возможно ли создать искусную подделку, причём не одну, а десятки, может быть даже сотни, продавать это «добро» за внушительные суммы, при этом водить за нос признанных искусствоведов, журналистов, аукционаторов и коллекционеров и при этом оказаться в выставочных залах самых знаковых музеев мира? Как показывает история не так чтобы давно прошедших лет — вполне возможно. И чем большие суммы денег оказываются на кону, тем, казалось бы, сильнее всевозможные эксперты теряют слух и зрение, протаскивая на рынок искусства самые невероятные, дерзкие, вероломные подделки.

Если вас интересует данная тема, советую посмотреть приведённые ниже фильмы о самых громких скандалах за последнее время.

1. Made You Look: A True Story About Fake Art

Документальный криминальный фильм по заказу Netflix об одном из самых громких скандалов вокруг галеристы Энн Фридман, которая годами, якобы неосознанно, покупала у мошенников якобы работы модернистов кисти китайского фальшивила Pei-Shen Qian. Женщина продавала «случайно открытые в частной коллекции» произведения искусства за миллионные суммы различным коллекционерам и музеям. Факты и исследования в фильме заставляют раскрыть рот от удивления. Особенно когда понимаешь, что настоящие художники жили в своё время в нищете и голоде.

2. Beltracchi: The Art of Forgery (нем. Beltracchi – Die Kunst der F"alschung)

Документальный фильм об одном из самых известных мошенников в мире искусства — Вольфганге Бельтраки и его жене, которая так же была уличена в пособничестве. Феноменальным в данном случае было то, что преступники продумали всё до мелочей. Например, для того, чтобы подтвердить провенанс своих подделок пара создавала псевдо-старинные фотографии усопших коллекционеров, где фоном висели подделки. Фотосессии происходили в специальных помещениях с помощью аппаратуры и материалов конца 19го и начала 20го веков. Свои подделки Бельтраки создавал только после тщательного анализа, используя холсты малоуспешных современников копируемых художников, которые мошенники приобретали на барахолке. К тому же Бельтраки создавал свои версии — как будто ещё нигде невиданные работы художников, в чьей манере он создавал подделки. Детали поражают. Как и размах обмана.

3. Wolfgang Beltracchi - Der Meisterf"alscher

Многосерийный документальный фильм по заказу немецкого телеканала 3sat о Бельтраки. В каждой серии уже отсидевший мошенник пишет с натуры портреты знаменитостей в технике и манере тех художников, которых он в своё время подделывал.

Например, здесь Бельтраки пишет портрет Кристофа Вальца

4. И снова Бельтраки — теперь уже на ZDF

Можно ли обмануть не только зрителей, но искусствоведов, галеристов, аукционаторов или коллекционеров? Оказывается, что можно. И здесь есть над чем задуматься.

|

Метки: художественные техники art artists художнику на заметку |

Close-up: Искусство и лошади |

Close-up или «клоуз-ап» – термин для изображений, максимально приближенных к зрителю. «Close-up» — рубрика, в которой я рассказываю об интересных деталях в произведениях искусства.

При упоминании имени известного французского живописца Эдгара Дега (фр. Edgar Degas; 1834 — 1917), многие вспоминают его знаменитых танцовщицах. Однако не танцовщицами едиными был «сыт» этот художник. Представляю вашему вниманию одну из первых работ Дега, посвящённых лошадям и скачкам.

Позже мотив скачек появляется многократно в работах Дега. Тема всадника на лошади — традиционная в искусстве. Но как правило речь в подобных работах шла о статичности, эпичности, великолепии. Дега на всём этом не заморачивается. Его всадники — обычные и современные по тому времени люди.

Во второй половине 19 века ипподром был излюбленным местом встреч для общения. Парижская буржуазия, к которой принадлежал и Дега, открыла свою страсть к этому аристократическому развлечению благодаря конной моде в Великобритании.

Однако, как можно догадаться, Дега увлекся темой скачек совсем по другим причинам: в основном для изучения форм и движения. Он был под сильным впечатлением от работ различных английских художников, которые добились большого успеха в изображений лошадей: Уччелло, Гоццоли, Ван Дейк, а также современники Дега как Верне, Жерико и Мейссонье.

«Парад» Дега является одной из первых картин художника, посвященных этой теме. Дега достаточно точно воспроизводит атмосферу ипподрома.

Обратите внимание на нервное движение лошади на заднем плане. Оно явно возвещает о скором старте к бегам. Выбрав этот, казалось бы, банальный, повседневный сюжет Дега даже не пытается скрыть, что его больше интересуют всадники и их лошади, чем начало скачек или высокое общество. Он намеренно упрощает, опускает детали, по которым можно было бы определить место или владельцев лошадей. Даже куртки жокеев — всего лишь цветные пятна.

Кстати, в английской версии описания картины на сайте музея Орсея работа помечена как «Petrol painting on paper on canvas». На всякий случай поясню, что речь о технике работы, когда масляную краску замешивают с разбавителем (тот самый, который terpentin — в русскоязычной среде разбавитель из уйат-спирита и скипидара) так, что ею можно работать практически как гуашью или акварелью. Судя по структуре бумаги, на которой была создана работа, поверхность всё же была тщательно отгрунтована. Но об этом к сожалению информации никакой нет.

Фото работы «Парад» и её фрагментов — Натали Ратковски в музее Орсея в Париже, 2017 г. Если вам хочется видеть больше моих снимков и информации из музея, то здесь ежедневные публикации и разговоры о произведениях искусства: «Искусство к завтраку» (art_at_breakfast)

Источники

------------

Mus'ee d'Orsay The Parade, also known as Race Horses in front of the Tribunes

Wallace Collection

Halt at an Inn

Вспомогательные средства для масляных красок

|

Метки: художественные техники art artists art projects сlose-up художнику на заметку |

Воспитание вкуса или дрессировка сознания: Что мы видим в музеях? |

В 2017 году, когда в Венеции проходила 57я Биеннале искусства, открылась и выставка известного британского художника — Дэмьена Хёрста (англ. Damien Hirst; *1965). Удивительным в данном случае были две вещи. До 2017 года художник пропал со сцены и не появлялся около 10 лет. Как он рассказывал позже в различных интервью — именно из-за того, что работал над своими новыми произведениями. И действительно, выставка Хёрста была настолько гигантской и по количеству представленных экспонатов и по размаху, что была размещена сразу в двух весьма известных выставочных местах: Palazzo Grassi и Punta della Dogana.

Выставка называлась «Treasures from the Wreck of the Unbelievable» «Сокровища с затонувшего корабля «Невероятный» и была, на мой взгляд, провокацией и сатирой «невероятного» в искусстве во всех отношениях.

В чём была провокация? Хёрст задался вопросом, насколько можно верить сведениям и экспонатам, образующим современный культурный фонд.

Поэтому он решил поиграть в историю и сделал вид, что все его экспонаты были некогда кладом с затонувшего и чудесным образом найденного корабля. На выставке даже была представлена мини-модель «Невероятного», наполненная доверху редкими животными, предметами искусства, драгоценными сосудами, графикой с десятками псевдо-печатей из музеев и многим другим. Всё это якобы выудили из воды, отмыли, высушили и представили на суд зрителей. Что есть искусство? Что есть экспонаты? Давайте присмотримся.

Некоторые скульптуры художник действительно оставил стоять на несколько лет на дне моря, чтобы они обросли благородным слоем ракушек. Другие были просто красивой бутафорией.

Как часто в искусстве нам приходится сталкиваться с некой данностью — принимать и верить, что перед нами настоящее произведение искусства, представляющее истинную историческую ценность. Одна из надписей на стенах выставочных залов гласила: «Где-то между ложью и правдой и находится истина»

Фигура этого безголового гиганта заняла весь внутренний двор Палаццо Грасси и была видна сквозь все этажи здания — таким невероятно огромным был «Невероятный», вместивший в себя этого невероятного гиганта.

А вот и голова. Видимо отвалилась при загадочном стечении обстоятельств на корабле.

И педикюров эти ноги никогда не видали. Зато античный «надлом» — зачётный.

Многочисленные полуразбитые и как будто античные фигуры

А это, видимо, были диковинные слоны. «Надо» верить.

С огромной любовью к деталям «слоны» обросли всевозможной декоративностью.

И вот ещё раз в масштабе, чтобы вы понимали размах

А эта скульптура? Разве могут быть какие-то сомнения? Это же явно что-то такое античное. Потому что оно такое, нуууу, разбитое, трёхголовое. Что-то там из легенды о псе, охраняющем вход куда-то там ;-).

Как когда-то печально знаменитая семья мошенников и фальцовщиков — муж и жена Бельтраки — продумали делать старинные фото-снимки и псевдо-документацию своих фальшивок, так и Хёрст как будто легитимирует свои «находки» документальным фильмом, как выставленные произведения искусства поднимали с морского дна, как археологи давали интервью, как бережно относились к сокровищам. Сразу хочется верить в существование «Невероятного». Да и как причудливо исписана животинка всякими затейливыми буквами. Надо верить, что она античная.

В отдельном зале в Palazzo Grassi можно было посмотреть псевдо-документальный фильм о тяжёлой работе подводных археологов, каким трудом они добывали клад с «Невероятного».

Хёрст провоцирует зрителя и заставляет задуматься, что по факту стало достаточно легко легитимировать любую фальшивку. Например, порою достаточно втиснуть её в привычные выставочные рамки, чтобы посетители поверили в аутентичность. Как в случае с кладом с «Невероятного». Судите сами, поставили бы вы под вопрос историческую ценность экспонатов из этой витрины, если бы к тому же к ним была приписка «Клад, найденный там-то в таком-то веке»?

А между тем это всё — «клад», созданный Хёрстом. Разнообразия и имитация исторически известных экспонатов завораживает. Как будто всем нам просто нравится верить в ложь.

Псевдо-древние сумочки рядом с псевдо-древними инструментами

А это уже другой провокативный вопрос: Если трёхголовые собаки-мутанты из сказок Античности — достояние культуры и объекты, достойные воспевания в картинах и скульптурах, с какой такой радости тогда Маугли и Балу — китч? Прям нет в жизни счастья.

Может современные герои детских сказок получат большую легитимность, если их разрушить и облепить кораллами? Видимо скульптура ниже как раз из серии «Найди Микки Мауса».

Несколько деталей на полюбоваться

И снова что-то такое мифическое — явно же правда :-)

Ниже можно увидеть как будто оригинальную скульптуру, с которой делали этот экспонат.

Богиня с дарами и жертвоприношениями по обе стороны от скульптуры, подозрительно похожая на спутницу жизни Хёрста.

И снова здоровА. Такой вот «Гарри Поттер» — всё такое уже как будто где-то виденное и знакомое, но написанное свежим автором в мейнстримной манере. «Надо брать». Голова Медузы Горгоны без Горгоны.

А это привет старику Дюреру. Руки молящегося, если кто запамятовал.

И если в Palazzo Grassi всё было ещё относительно скромно, если не считать гигантскую скульптуру посреди дворца, то теперь обратите внимание на размах безумия во втором выставочном дворце: Punta della Dogana.

Всё такое гигантское, утверждающее своим массивным видом своё историческое прошлое.

Герои нашего времени — силиконовые груди.

Мишка на севере. Та самая «оригинальная» скульптура, о которой я говорила выше. И раз с неё уже даже сделали миниатюрные копии — она должна быть настоящей ;-)

И что за клад без даров Южной Америки.

Практически Диана. Лук и стрелы не обязательны.

Тема Барби и современных идеалов красоты тоже раскрыта.

И чем вам не Нефертити?

И раз уж заговорили о Древнем Египте

Шлем супергероя между шлемами Ильи Муромца и Алёши Поповича?

И снова знакомые всем лица, точнее фигуры.

Жертвы лабораторных экспериментов. Что-то там об этом писали около 5-7 лет назад.

А это уже прямо зал, собранный из экспонатов из отсека абстрактного искусства с «Невероятного»

Кто-то почти абстрактный плачет

Можно долго спорить о содержании и внешнем виде современного искусства, одно остаётся неизменным. Оно заставляет задуматься, удивиться и даже восхититься, причём не только исполнением, но и авантюризмом автора.

«Treasures from the Wreck of the Unbelievable» «Сокровища с затонувшего корабля «Невероятный».

Все фото в данном посте — авторские фото Натали Ратковски.

К ежедневным публикациям и разговорах о произведениях искусства сюда прошу сюда: «Искусство к завтраку» (art_at_breakfast)

|

Метки: знаменитые люди exhibition art artists art projects |

По понятиям: Провенанс |

|

Метки: по понятиям art artists о моих книгах художнику на заметку |

Пасхальная история |

Много лет назад я уже публиковала эту историю на страницах своего журнала. Но хорошего не бывает много. Поэтому пунктуально к католической Пасхе я повторяю свою несколько доработанную публикацию.

Традиция пасхальных украшений

На Западе существует прекрасная традиция, украшать к Пасхе ветви деревьев пёстрыми, расписными яйцами. История, которую я рассказываю ниже, уже вдохновила одну семью во Владимире перенять эту традицию и для своего города. На территории отеля «Вознесенская слобода» стоит дерево, как в истории ниже, которое теперь каждый год украшают к Пасхе.

Не обязательно быть глубоко религиозным, чтобы порадоваться празднику светлой Пасхи. Многие связывают этот праздник с началом весны, уютом и радостью: украшают дом молодыми побегами деревьев и цветами, красят и расписывают всей семьёй яйца, пекут душистые куличи и встречаются с родными.

Символически празднование пробуждения природы как раз совпадает с религиозным празднованием Воскрешения Христа. 40-дневный пост перед Пасхой служит и историческим объяснением тому, почему у людей за зиму накапливалось столько яиц, что ими можно было что-то украшать.

Например, традиционная новогодняя ёлка с украшениями называется в Германии Рождественское дерево — Weihnachtsbaum. Её украшают к Рождеству, а не к Новому году. А как раз деревья, украшенные к Пасхе, называются Пасхальным деревом — Osterbaum.

Семейная традиция

Одна немецкая семья из тюрингского Заальфельда (Saalfeld) настолько увлеклась пасхальными украшениями, что постепенно превратила свой сад в настоящий туристический аттракцион, а прекрасная и красивая традиция стала традицией целого города. К 2015 году их дерево насчитывало более 10 000 самых разнообразных яиц! Судите сами.

Жажда жизни

С чего же всё началось? Представьте себе серость и разруху 1945 года. Война, смерть, горе, безысходность. Однако человек способен найти и рассмотреть надежду даже среди полного мрака — так уж мы устроены. В это время один маленький мальчик гулял среди разрухи по городу и увидел в маленьком мясницком переулочке чудо-чудное! Настоящее пасхальное деревце, на котором висели целых 100 разноцветных яиц! Этим мальчиком был Фолькер Крафт (Volker Kraft), который поклялся себе, что когда-нибудь у него будет своё чудо в саду.

Прошли долгие 20 лет, прежде чем Фолькер вспомнил о своей детской мечте. На своём участке он посадил маленькую яблоньку, которую украсил для своих детей аж 18 разноцветными яйцами и порадовался живому блеску в глазах малышей. Пусть украшения были из пластика, зато сколько радости они принесли.

В последующие годы яблонька стала расти, как и дети Фолькера. С каждым годом яиц становилось всё больше. Только вот покупать их всё в большем количестве было достаточно накладно для молодой семьи.

На семейном совете было решено, что пришла пора использовать настоящие яйца, привязывать к ним ленточки и раскрашивать в своё удовольствие. В конце-то концов дети стали уже достаточно большими, чтобы с удовольствием перенять эту приятную обязанность на себя. Между прочим, эти яйца сохранились до 2015 года и оставались его неизменным украшением к Пасхе, хотя прошедшие годы оставили на них свой след.

Шло время, дерево росло, а с ним и число разноцветных яиц к Пасхе. Детки выпорхнули из дома, и на некоторое время было решено оставить дерево в покое. Но тут у Фолькера Крафта и его супруги появились первые внуки. Дерево стало, как и сам Фолькер, статным, ветвистым. Теперь к Пасхе весь город сбегался посмотреть на чудо света, созданное руками Фолькера.

Однажды семья решила в шутку посчитать, сколько же разноцветных яиц накопилось на яблоньке. Оказалось, что их было больше 1000! Постепенно старые завязочки заменили на новые, чтобы ветер не жульничал и не срывал расписную красоту с веток, а создание украшений для яблоньки к Пасхе стало настоящим увлечением.

За дело принялась вся семья: круглый год готовились и выдувались яйца, бережно собирались и хранились. Каждое яйцо становилось настоящим произведением искусства, поэтому испорченные или разбитые расстраивали всех участников. На фото ниже коробки для хранения яиц.

Кристина Крафт, жена Фолькера, даже придумала вязать крючком специальные сумочки для искусно раскрашенных яиц. К 2008 году она связала крючком для более 1000 яиц затейливые крепления. Причем около 300 из них даже были украшены бусинками. На фото ниже Кристина готовит украшения к очередной Пасхе.

Дочь Крафтов — Габриэла (Gabriela Rumrich) стала художницей. Для украшения яблоньки она создала тончайшие узоры, дополняя их серебряными и золотыми узорами. Позже она придумала рисовать на яйцах ландшафты своей родины, виды города и знаменитых мест со всего мира. Полёту творческой мысли не было предела! Габриэла создавала яйца из керамики и дерева, Кристина заворачивала в цветную бумагу маленькие сюрпризы для внуков и так же вешала на дерево. Благоустраивала сад вокруг дерева. Так, например, со временем вокруг яблоньки поселились более 1200 крокусов: казалось, что веселые головки крокусов излучают тепло и радость наперегонки с украшенным деревом!

Сначала для того, чтобы украсить яблоньку семье требовалось не больше одного дня. Когда число яиц перевалило за 1000 — несколько дней. В 2002 году вся семья украшала дерево целую неделю! Причём снять украшения с дерева длилось столько же!

Как рассказывает семья Крафт, их техника украшения дерева и уборки украшений улучшалась с каждым годом. К 2015 году чтобы повесить все украшения семье требовались как минимум 2 недели, хотя работали над «проектом» уже до 5 человек.

После воссоединения Германии на другой стороне горы, напротив двора семьи Крафт, построили санаторий. С ним появились и первые туристы. Сияющие лица посетителей обратили внимание семьи Крафт на то, какое чудо у них родилось в саду. С первыми сообщениями в прессе и рассказами на телевидении к Пасхальному дереву устремились колонны поломников. Как говорит сам Фолькер Крафт:«Мы могли только печально качать головой, что же мы натворили!»

С растущей популярностью пасхального дерева появились посетители не только из Германии, но и со всего мира: из России, Франции, Люксембурга, Австрии, Голландии, Англии и даже из Китая и США. «Целые классы и туристические группы со всего мира приезжают посмотреть на наше дерево» - говорил Фолькер в одном из интервью. По его словам, самые трогательные посетители - детишки из садика. Они стали приносить к нашему дереву свои самодельные пасхальные яйца. Посетители стали приносить яйца с собой, чтобы раскрасить и повесить на наше дерево. Число яиц стало расти, как волна! Многие посетители санатория даже признаются, что стараются приехать в наш город к Пасхе, чтобы полюбоваться нашим деревом!

Чаще всего люди спрашивали у семьи, не бьются ли украшения? На это они ответили, что за 50 лет неудача случилась всего несколько раз, когда в один год во время урагана разбились более 500 яиц. В остальных случаях были только незначительные потери, когда яйца вешали или снимали (всё как с новогодними игрушками :-)). Фолькер ещё дополнительно жаловался на один очень холодный год, когда на Пасху снег по колено лежал, и чтобы украшать дерево нужно было сначала ежедневно расчищать место вокруг.

Со временем украшение дерева превратилось в настоящую работу. Однако, когда Фолькер видел сияющие детские глаза, устремлённые к дереву, тут же вспоминал свою первую встречу с пасхальным чудом среди разрухи и улыбался своему детству и такой красивой традиции.

Конец истории?

В 2015 году после 50 лет украшений деревасемья Крафт, Фолькер и Кристина, которым уже за 80, решили больше не украшать своё дерево. Эту замечательную традицию вместе с несколькими тысячами разноцветных яиц они передали городу Заальфельду. Теперь сам город решил в придворцовом парке украшать каждый год дерево, которое будет напоминать о прекрасной традиции семьи Крафт и о сияющих детских глазах.

-------------------------

Источники

- История дерева, которуя я в свободной форме перевела с немецкого, можно найти на странице семьи Крафт eierbaum-saalfeld.de

- Репортаж: Easter tree decoration with 10 000 egg

- Репортаж: Das Ei ist der Star

|

Метки: истории Германия разные культуры holidays |

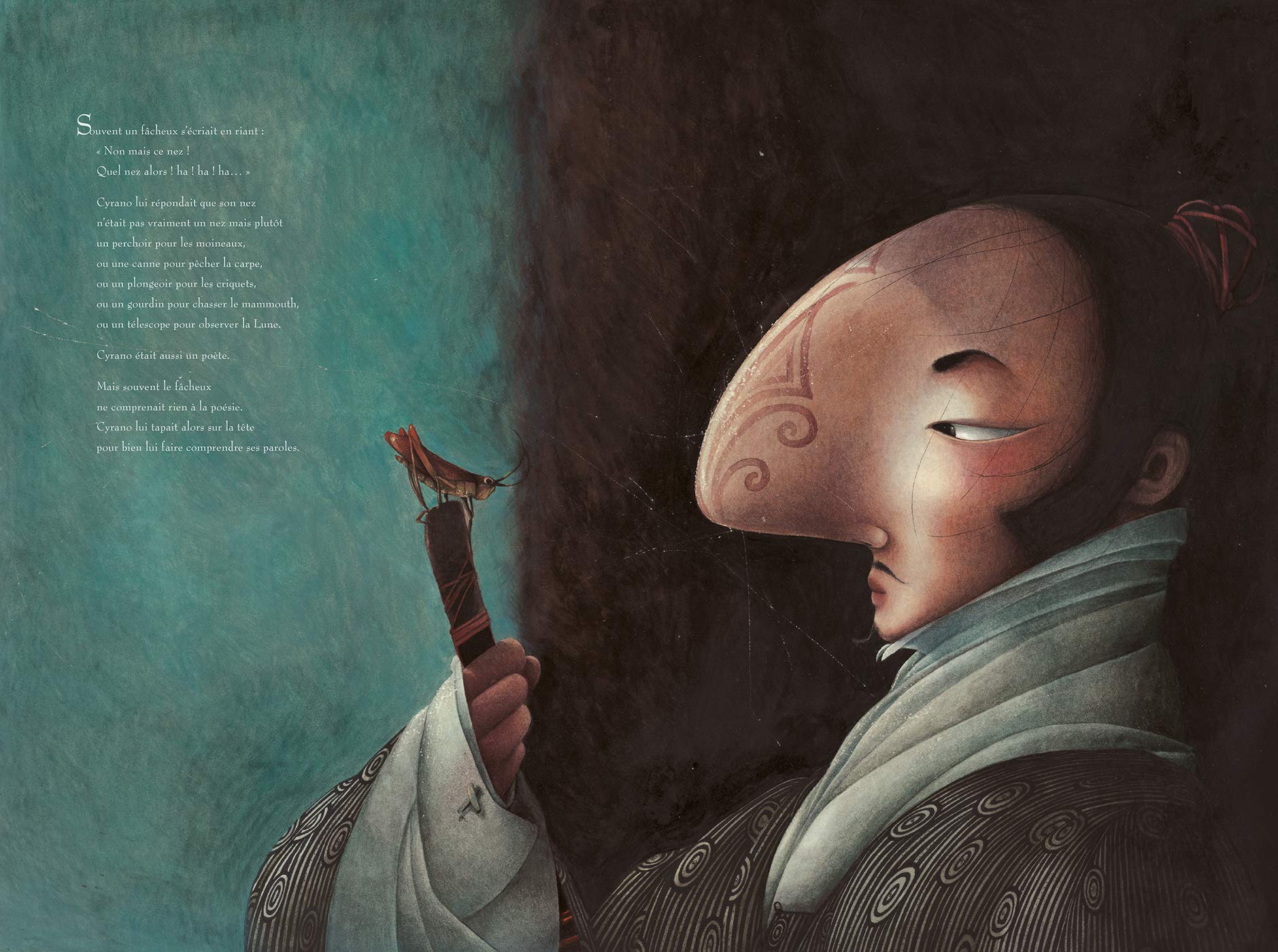

Книжному иллюстратору на заметку: Новое прочтение старых историй |

Порядка 20 лет назад современное прочтение традиционных народных сказок или широко известных историй авторов 17-19 веков вызывало бурные споры. Сейчас возможность изображать героев подобных произведений в современном контексте стала одной из широко распространённых техник творческого подхода к созданию необычных книжных иллюстраций. И тем не менее споры продолжаются. Особенно когда на свет появляются популярные в народе и весьма спорные сериалы вроде «Бриджертонов».

С одной стороны всем нам известна тема иконографии — принятая система изображений героев мифов, легенд и сказаний. Например, крылышки на сандалях — Гермес. Юный страдалец в терновом венке — Иисус. Один как будто древний грек, другой как будто древний еврей. Но могут ли у богов быть национальности? По идее сложно сказать, были ли они темнокожими, азиатами или белыми, но по инерции, исходя из знаний о типичном облике древних греков и древних евреев, художники продолжают изображать героев по устоявшимся шаблонам.

Может ли Алиса Льюиса Кэролла быть темнокожей девочкой? Может ли Сирано де Бержерак быть азиатом? Может ли Джейн Эйр быть азиаткой или темнокожей, а не белой? Могут, конечно. Ведь таким образом художник подчёркивает, что проблемы, рассматриваемые в книгах, существовали безотносительно цвета кожи или национальности.

А что если художники идут ещё дальше и отказываются не только от типичного вида известных героев, но изменяют место и время действия? Например, когда Алиса становится современной девочкой в кроссовках и трикотажном сарафанчике?

Можно сколько угодно говорить об искажении исторических фактов или дезинформации подрастающего поколения. Но почему бы не признать, что люди сами вправе решать, во что им верить, что читать, в том числе и собственным детям, или что смотреть?

В крайнем случае, если издательства или киностудии несут на себе ответственность за образовательную миссию, всегда можно кивнуть в сторону оригинала. То, как это сделало издательство в случае Алисы кисти Хэлен Оксенбёри (англ. Helen Oxenbury, *1938).

В послесловии к книге иллюстратор пишет: «Мама читала мне Алису, когда я была маленькой девочкой. Моими иллюстрациями к ней я хотела приблизить любимую историю к жизни современных детей, сделать её странных персонажей более понятными и доступными.»

Хэлен была маленькой девочкой в период Второй мировой. С большой вероятностью мама читала ей Алису, проиллюстрированную ещё сэром Джоном Тенниелем (англ. John Tenniel, 1820 – 1914), который рисовал иллюстрации для своей целевой группы — английской знати викторианской Англии. Поэтому Алиса стала одной из них.

Только многими годами позже настоящая Алиса Лидделл (англ. Alice Pleasance Liddell, 1852-1934), которая стала прототипом для Алисы Кэролла, вдохновила многих современных иллюстраторов на создание другого персонажа — темноволосой, дерзкой девочки. Здесь можно прочесть мой пост о приведённой ниже книге.

Я не смогла смотреть «Бриджертонов», впрочем как и современные интерпретации Шерлока Холмса, действие в которых разворачивается в 21 веке. Для меня они относятся к категории фильмов «не очень удачные по мотивам известных произведений», наполненными режущими глаз анахронизмами. Но это мой выбор.

Однако я обеими руками за более современное прочтение традиционных историй, которое помогает взрослым взглянуть на истории из детства другими глазами, а детям куда быстрее понять смысл, прочувствовать мораль или просто ассоциировать себя с храбрыми, талантливыми, дерзкими героями книг. Тем более если по иллюстрациям становится понятно, что соавтор книги (а иллюстраторы именно ими и являются) относятся с должным уважением, пониманием и вниманием к самой истории и к потребностям современных людей.

|

Метки: детские книги иллюстраторы и их работы художнику на заметку отличные книги |

Мир искусства — пороховая бочка? |

Мой перевод статьи немецкого журнала «Monopol» о том, что всё меньше галерей заключает договоры о сотрудничестве с художниками. Вопреки всякому здравому смыслу.

Оригинал статьи на немецком:

«Zusammenarbeit mit Konfliktpotenzial. Warum schliessen Galerien kaum Vertr"age mit K"unstlern?» (жмите сюда) Автор статьи Daniel V"olzke, 04.02.2021

Примечание: Комментарии в скобках ниже в переводе, ссылки на другие источники, а так же фотографии — мой вклад к статье помимо перевода с немецкого.

Сотрудничество со взрывным потенциалом или Почему галереи почти никогда не подписывают контракты с художниками

Даже если на кону большие деньги: согласно последнему исследованию, только каждая десятая галерея заключает письменный контракт с художниками.

Девять из десяти галерей в Германии не заключают контракты со своими художниками. Эта неопределенность приводит к неизбежным конфликтам. Так почему торговцы предметами искусства отказываются от официального оформления обязательств?

Происходящее на вершине мира искусства иногда напоминает рынок футбольных трансферов: клубы высшей лиги перехватывают друг у друга звёзд. Например, когда в 2019 году нью-йоркская художница Эвери Сингер (амер. Avery Singer , * 1987) покинула галерею Gavin Brown, она оказалась преследуемой владельцами сразу трёх других знаменитых галерей с самым большим финансовым оборотом в мире: Иваном Виртом (нем. Iwan Wirth, *1964; Hauser & Wirth Gallery), Дэвидом Цвирнером (нем. David Zwirner, *1964; David Zwirner Gallery) и Ларри Гагосьяном (амер. Larry Gagosian, *1945; Gagosian Gallery).

По словам обозревателя журнала «Artnet» Кенни Шахтера: «Ларри неоднократно появлялся в её студии без предупреждения, в то время как Дэвид неустанно ухаживал за ней, а Иван попытался превзойти их всех (можете понимать, как хотите), послав за ней частный самолет».

В случае c Эвери освободилась «вакансия» и другие галереи воспользовались возможностью заполучить в свои ряды известного художника. Однако, как правило, конкурентные галереи просто переманивают успешных художников. Крупные галереи оказываются в дамках благодаря вкладу малых галерей в своих питомцев. Ведь именно более скромные галереи открывают новичков, устраивают для них первые выставки, наставляют и размещают работы в знаковых учреждениях.

Даже если почти никто из галеристов не говорит об этом: как же обидно, когда человек, с которым вы вместе выросли, просто уходит! Ведь большая галерея имеет более разветвленную сеть контактов, большую мощность и больше денег, чтобы должным образом оплатить сложные и трудоёмкие работы художника.

Нужны ли отходные?

Как можно защитить себя от таких потерь? Если придерживаться сравнения с футболом — там существуют так называемые трансферные сборы, которые выплачиваются, чтобы досрочно «выкупить» игрока из текущего контракта. Директор «Арт Базель» Марк Шпиглер предложил на конференции «New York Times» в Берлине в 2018 году компенсировать пострадавшим галереям потери по аналогичной схеме. Единственная проблема на рынке искусства состоит в том, что между галереями и художниками практически не существует контрактов.

По последним данным (по ссылке открывается pdf-документ) института стратегического развития — IFSE — в Германии только одна галерея из десяти заключает письменные контракты, и лишь треть галерей заключает контракты время от времени. Половина всех галерей открыто придерживается позиции, по которой они НЕ заключают письменных договоров. Возможно, это связано с тем, что галеристы — в отличие от издателей — до сих пор отказываются воспринимать галерею как бизнес.

Известный в последнее время деятель искусства Магнус Реш пишет в своём руководстве для галерей «Менеджмент галерей»: «Владельцы галерей — та часть рынка искусства, в которой куда большую роль играют личные контакты и доверие. ... Это объясняет отсутствие стандартов, руководящих принципов и контрактных требований. Мало кто подписывает договоры с художниками и партнерами; торговля через личные связи — обычное дело». Реш рекомендует: «Чтобы галереям оставаться успешными в долгосрочной перспективе, они должны работать в соотвествии с этикой. Только так они смогут зарекомендовать себя как надежные партнеры — по отношению к клиентам, партнерам и художникам».

При этом не только галереи, но и художники, могли бы получить защиту в случае внезапного прекращения деловых отношений с помощью контракта.

Герген Вёбкен, автор упомянутого выше исследования от IFSE пишет: «Речь идет не только о юридическом измерении. Галереи и художники заинтересованы в постоянном и долгосрочном сотрудничестве. С помощью договора все стороны могли бы продемонстрировать, что они серьезно относятся к себе и совместным деловым отношениям и постоянно работают над ними».

Что должен содержать договор

Контракт может регулировать целый ряд важных деталей. Например, сколько выставок может или должен провести художник в галерее? Сколько работ он может продать непосредственно из мастерской, не привлекая галерею? Сколько у него может быть других галеристов? Кто несет ответственность в случае ущерба? Кто оплачивает доставку и перевозку? Как долго галерея берёт работы художника на комиссию? Как распределять доходы с художественных ярмарок, где именно галереи часто стонут от значительных дополнительных затрат? И как насчет авторских прав на изображения произведений искусства?

Список вещей, которые галереи должны обсуждать со своими художниками, можно получить в Ассоциации немецких галерей (Bundesverband Deutscher Galerien & Kunsth"andler), которая рекомендует своим членам составлять контракты, хотя, по словам галериста и председателя ассоциации Кристиана Ярмушека «в случае с респектабельным бизнесменом достаточно рукопожатия». «Однако, вы не можете заставить художников что-либо делать, если они этого не хотят», — добавляет он. В конце концов, какой смысл галерее обязывать художника к выставке, если он или она больше не заинтересованы в ней и не хотят ею заниматься? Вместо этого следует с самого начала открыто обсуждать, как должно выглядеть сотрудничество и чего люди ожидают друг от друга.

Герген Вёбкен так же пишет, что взаимные ожидания нуждаются в постоянном юстировании: «Соглашения должны быть составлены таким образом, чтобы они предоставляли основу для возможности совместного обсуждения успешных деловых отношений, на которую можно опираться и совместно целенаправленно развиваться, пересматривать предположения и корректировать их».

Поэтому нельзя заключать жёсткий контракт. Он должен давать возможность всем сторонам отказаться от совместной работы при определенных условиях. Кроме того, это не должно быть слишком сложным, но должно осуществляться без помощи адвоката, чтобы отказаться от бессмысленных расходов. В общем, нелегкая задача, но так оно и есть, когда выходишь на свободный рынок.

|

Метки: знаменитые люди art artists художнику на заметку |

Художник — профессия? |

Говорить о том, что художник — это вовсе не профессия, всё равно, что утверждать, что в любой другой профессии тоже нет разницы между профессионалом и любителем. Особенно страшно должно стать тем, кто не видит разницы между профессиональным хирургом и любителем.

Давайте возьмём на пару оборотов меньше. В чём разница между садоводом-любителем и профессиональным садовником? Если вам кажется, что её нет, то вы просто далеки от этой отрасли, а значит должны по логике вещей воздержаться от комментариев и определений, что профессия, а что нет.

Поймите меня правильно. Нет ничего плохого в том, чтобы уметь рисовать, создавать скульптуры или развиваться в любом другом творческом направлении и делать это в качестве дополнительного заработка «детям на конфеты», хобби, отдушины или в целях арт-терапии.

Однако нужно понимать, что существует огромная разница между художником-любителем, который творит в своё удовольствие и художником, который идёт по пути профессиональной карьеры: работает художником. Постоянно учится, творит, создаёт, при этом участвует в проф-выставках, представлен галереями и агентами, известен локальным и интернациональным музеям и зачастую зависит от дохода с продаж собственных работ. Оставить след в истории искусства — это уже скорее вопрос второстепенный, хоть и животрепещущий для брата-художника. Но его может при должном стечении обстоятельств оставить и любитель.

Профессия — художник стала одной из самых сложных в плане добычи денег. Сложное и выматывающее обучение, весьма дорогостоящие материалы для работы, позже необходимые помещения и оборудование становятся вещью всё менее доступной для простого смертного. Я уже молчу о моральных и физических затратах на продвижение и продажи собственных работ.

Мы либо создаём предметы роскоши, в которые сейчас принято вкладывать деньги при условии, что художник успел позаботиться о громком имени — в кого попало, только потому, что картинка красивая, никто не спешит вкладываться. Либо заботимся о культурном, ментальном здоровье общества, завуалированном под развлечения в форме каких-нибудь выставочных или образовательных мероприятий.

Однако, как оказалось, довольно многие художники сами понятия не имеют, чего ожидают от профессии и с какими трудностями она связана. Например, художники не выходят на пенсию — вы готовы впахивать до гробовой доски? Готовы самостоятельно позаботиться о выплатах в пенсионный фонд и медстраховку?

Большинству хочется того же, что и всем другим людям. В идеале: заниматься любимым делом, растворяться в нём, получать признание за свою работу и иметь с этого достаточно много денег. Ещё лучше, если очень, очень много денег.

И тут как раз становится всё как будто сильно сложно для художника. Ведь бытует мнение, что для карьеры художника нет и не может быть какого-то конкретного плана развития карьеры, как у того же хирурга или садовника. Поэтому всё происходит только через порванные жилы и per aspera ad astra.

Но это далеко не так. Для тех художников, у кого это профессия и работа, тоже есть вполне конкретные ступени развития карьеры. Просто о них редко рассказывают в вузах, да и сбивает с толку внушённая со стороны святая миссия и разговоры о долге художника перед человечеством. К тому же стало принятым использовать в корыстных целях то, что художник НЕ может НЕ творить. Но об этом в отдельном посте и более подробно в моей новой книге «Художник».

А кто по вашему мнению художник и почему? Если вы художник — какие у вас ожидания от профессии, мечты и планы на будущее?

|

Метки: art artists художнику на заметку |

Моя книга "Художник" уже совсем скоро в ваших руках |

Почти 6 лет жизни... Интервью с потрясающими людьми, поездки к ним в гости через всю Европу, годы поисков и новых открытий. Огромная работа, которую пришлось проделать.

От почти 600 страниц книги с рабочим названием «Поговори с художником» остались чуть больше 250, включая море фото и иллюстраций. Но оказалось, что это то, в чём моя книга остро нуждалась: в фокусе на самом главном. Волнуюсь, как читатели воспримут её. Этой книге пришлось многое пережить, но в итоге она получилась именно такой, как хотелось: максимально полезной, информативной, честной и непременно побуждающей к действию.

Не буду пока забегать вперёд — расскажу о ней и о людях за кулисами, когда буду держать своего «Художника» в руках. А пока можно полистать содержание на странице издательства, почитать первые главы и подписаться на оповещение о выходе книги. Без ложной скромности: Художник — это звучит гордо! Я горжусь собой и как художник, и как автор, и счастлива, что вокруг меня были люди, которые помогли мне сделать эту книгу реальностью.

Подписавшимся на уведомление о том, что книга поступила в продажу, приходит письмо, в котором издательство даёт хорошую скидку на покупку (с учетом личной скидки по программе Эволюции). Можно сказать, что это эксклюзивный бонус для подписавшихся. Удачной охоты :-)

|

Метки: истории знаменитые люди art artists иллюстраторы и их работы о моих книгах отличные книги |

Прощание с "Рисовальным флешмобом" |

За долгие годы существования проекта «The Sketch Flash Mob» (Рисовальный флешмоб) — название проекта стало именем нарицательным и синонимом «рисовальный марафон». Для тех, кто впервые слышит о проекте: речь о проекте рисования с натуры, в рамках которого мы рисовали по заданным темам исключительно «живыми» материалами. Здесь, в ЖЖ, его можно было найти в моём журнале по тегу sketch flash mob, но пару лет назад мы переехали в Инстаграм. Однако ничто не вечно под луной. Пришло время попрощаться с проектом, и из уважения к платформе, на которой он зародился, я пишу о его новостях и здесь.

За время существования проекта «Рисовальный флешмоб» он помог многим невероятно талантливым художникам начать рисовать и оставаться в форме. Спасибо вам за участие, прекрасные работы и поддержку! Разумеется, будут и другие проекты, но этот был одним из самых продолжительных и особенных. Я надеюсь, что именно таким он останется в вашей памяти!

Прощается с вами проект с предложением к участию в Новогоднем рисовальном марафоне. С 27 по 31 декабря я предлагаю порисовать на следующие темы:

Вы можете объединить все темы в одну работу или создать 5 автопортретов. Правила участия опубликованы здесь.

Удачи, вдохновения и новых свершений!

|

Метки: sketch flash mob |

Готовим счастье по рецепту |

Год выдался сложным во всех отношениях, но даже с пониманием всех возможных «кто молодец — я молодец» легче не становится. Сложно настроиться на отдых, праздник и непринуждённую атмосферу после таких «Американских горок» с локдаунами, изоляциями, запретами на всё возможное, массивно ухудшившимися межчеловеческими отношениями, осточертевшими видеоконференциями, заседаниями и прочим. Но для того, чтобы набраться сил и терпения, нужно усилием воли заставить себя переключиться на праздникоотдых.

Как это сделать? Например, разрешить себе ничего не делать и лежать колбаской, пересматривая простые, красивые и весёлые комедии.

Вот мои топ 15 для зимних праздников.

1. «Реальная любовь» (англ. Love Actually) — комедия из солянки историй разных людей в период зимних праздников, чьи жизни оказываются так или иначе связаны между собой.

2. «Отпуск по обмену» (англ. The Holiday) — романтическая комедия по такому же принципу: берём несколько судеб, переплетаем их, вплетаем любовь, снег, красоту и вуаля — фильм, на котором можно отключить голову и просто любоваться картинками.

3. «Дневник Бриджит Джонс» (англ. Bridget Jones’s Diary) — можно смотреть все три части (или их уже 4?), потому что и здесь бесподобные актёры, искромётный юмор, прекрасный зимний Лондон и пригород, просто красиво.

4. «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (англ. Julie & Julia) — невероятно красивый фильм о Париже, Нью-Йорке, вкусной еде и попытке жить осмысленно. Мэрил Стрип как обычно просто бесподобна.

5. «Дьявол носит Prada» (англ. The Devil Wears Prada) — комедийная драма о моде, красоте, о Париже и Нью-Йорке. Красивые наряды, ненапрягающие диалоги.

6. «Эмили в Париже» (англ. Emily in Paris) — комедийный телесериал о моде, красоте и Париже с шутками над американцами, немцами и французами. Можно и нужно смотреть на английском — простой язык, простой сюжет, красивые картинки.

7. «Вики Кристина Барселона» (англ. Vicky Cristina Barcelona) — красивая комедия Вуди Алена. Красивые актёры, бесподобно прекрасная Испания, пардон, Каталония, и море любви.

8. «Хороший год» (англ. «A Good Year») — как же без этого фильма? Прекрасный Прованс, еда, вино, красивые люди. Всё, что доктор прописал.

9. «Бобро поржаловать!» (фр. Bienvenue chez les Ch’tis, дословно — «Добро пожаловать к Ш’тям») — действительно весёлая французская комедия ,-)

10. «Мистральное предупреждение» (фр. Avis de mistral) — часто этот фильм называется «Моё лето в Провансе» или «Лето в Провансе» — увы, не знаю точного русского названия. Но фильм просто прекрасный с неповторимым Жаном Рено и живописнейшими видами Прованса и его культурой.

11. «Шоколад» (фр. Chocolat) — потрясающей красоты трагикомедия. Этот фильм можно смотреть уже только ради маленького французского городка, потрясающе красивого шоколада и невероятно обаятельной Жюльет Бинош.

12. «Почему мужчины не умеют слушать, а женщины парковаться» (нем. Warum M"anner nicht zuh"oren und Frauen schlecht einparken) — фильм к слову о том, что никому не верьте, что у немцев нет юмора, хоть он и снят по роману австралийских авторов. Смешной и красивый комедийный фильм.

13. «Простые сложности» (англ. It's Complicated) — да-да, снова Мэрил Стрип, обожаю её. Красивый фильм о семье, любви и отношениях.

14. «Чего хотят женщины» (англ. What Women Want) — прекрасная трагикомедия о мире дизайна и отношений между мужчинами и женщинами. Фильму уже 20 лет, но он до сих пор не потерял своей актуальности :-)

15. «Правила съёма: Метод Хитча» (англ. Hitch) — ужасный перевод названия на русский — стукните кто-нибудь переводчика за тупость и пошлость. Однако фильм забавный, красивый, ненапрягающий.

Вот и всё. Приготовьте самую простую шарлотку, сделайте оливье, сладкий чай с мёдом, завернитесь всей семьёй в пледик и вперёд смотреть комедии. Ну и про зарядку не забывайте: стойка на лопатках, планка, прыжки, мостик — наше всё :-)

|

Метки: holidays film |

Ёлочные игрушки |

Декабрь — время подводить итоги и настраиваться на лучшее. Но лично я с детства жду этого месяца, потому что обожаю ёлочные украшения. Самые любимые — конечно же из стекла.

По приданию, широкое распространение стеклянные ёлочные игрушки получили только в конце 19го века [1]. Впервые их как будто стали придумывать и производить в Германии, и именно оттуда они попали в другие страны, в том числе в Великобританию и Россию.[2] Например, среди поклонников стеклянных ёлочных игрушек была британская королевская пара Виктории и Альберта. Ёлочные игрушки викторианской серии до сих пор выпускаются некоторыми немецкими мануфактурами.

Говорят, первые стеклянные ёлочные игрушки появились по принципу «голь на выдумки хитра». У бедных стеклодувов из немецкого, тогда ещё прусского местечка Лауша ( нем. Lauscha) как будто не было средств, чтобы купить дорогостоящие орехи и яблоки, которыми было принято украшать ёлку, и они стали выдувать долгими зимними вечерами причудливые шары из остатков материала для чаш и бокалов, которыми славился регион Тюрингия.

По заказу немецкого государственного телевидения ZDF в 2016 году даже был снят фильм «Стеклодувка» (нем. Die Glasbl"aserin) — фиктивная история о двух сёстрах-стеклодувах из Тюрингии, которые якобы изобрели рождественские украшения из стекла, потому что как женщинам, у которых был запрет на профессию — стеклодув — у них не было другого выхода, кроме как прокормить себя ремеслом, которое не составляло конкуренцию мужчинам-стеклодувам. Повторюсь, история фиктивная, но только отчасти. Потому что речь всё-таки о ремесле стеклодувов в Тюрингии, откуда и пошла ёлочная игрушка.

Сейчас фраза, что ёлочная игрушка появилась из-за бедности стеклодувов, звучит как шутка из разряда изречения, которое приписывают Марии-Антуанетте: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» [3]

Потому что сегодня немецкие стеклянные ёлочные игрушки, выполненные в стенах традиционных стеклодувных мануфактур, стоят довольно внушительных денег. Ведь производство и роспись фигурок из стекла до сих пор происходит вручную.

Многие мануфактуры, как известная Inge Glas или Marolin Manufaktur специализируются на изготовлении коллекций винтажных ёлочных украшений, покрытых патиной и выполненных в дизайне конца 19 века. Приятное в таких украшениях то, что они словно сошли с открыток 19 века, при этом никому даже в голову не пришло посыпать эту красоту пошлым «люрексом», которым слишком увлекаются современные производители.

Как бы там ни было, зимние праздники — Рождество и Новый год — самые красивые в году. А ёлочные украшения — пусть даже на голых ветвях в вазе вместо какой-нибудь традиционной ёлки — кусочек сказки, которую можно создать себе в стенах своего дома самостоятельно.

Источники

[1] Kugeln, Sterne, Lametta f"ur den Christbaum

[2] Ёлочные украшения

[3] Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!

|

Метки: Германия разные культуры holidays |

Эйджизму все возрасты покорны? |

Дискриминацией по возрасту, эйджизмом (англ. ageism от age — «возраст») — принято называть предвзятое отношение к людям на основании их возраста. Проявляется это отношение в готовности или неготовности воспринимать адекватно людей определённых возрастных групп: не обязательно только стариков или молодёжь.

Активистка и писатель Эштон Эпплвайт (анг. Ashton Applewhite) в своём выступлении на TED (см. ниже) призывает остановить эйджизм, потому что он снижает качество нашей жизни [1] Но можно ли его вообще остановить?

Прим. Ролик «Давайте покончим с эйджизмом» можно посмотреть с русскими субтитрами на сайте TED

На мой взгляд в случае с эйджизмом речь об одной из тех вещей, которую можно отслеживать, но сложно искусственно остановить, тем более как-то заставить себя или других покончить с этим.

Например, я нахожусь сейчас в том самом среднем возрасте — вероятно на самом дне той кривой, которую показывает Эштон в ролике, когда меня всё ещё сердит снисходительность и снобизм старших коллег и желание повелевать мною только потому, что я моложе. Но при этом уже серьёзно раздражает «гладиаторство» и откровенная неопытность в коммуникации совсем юных, которые приходят сразу после вузов-колледжей-училищ и начинают уже с порога ногой двери открывать, потому что «молодым везде у нас дорога» и, иногда похоже на то, что только молодым у нас сейчас и почёт. Наличие первых мимических морщин — повод для проф-дисквалификации.

Причём как по мне, снобизм старших коллег ещё как-то объясним: ключевые слова — опыт и рутина. А вот с совсем молодым поколением всё куда сложнее. Если про маленьких детей понимаешь, что надо делать весомую скидку на возраст и не обижаться на глупые и по сути обидные слова, то с теми, кто хочет уже «курить как взрослый», но при этом остаётся инфантильно-импульсивным подростком — порою просто от изумления не знаешь, что делать и как реагировать на откровенную юношескую надменность, а порою и откровенную агрессию.

Отловленная «блоха» эйджизма: у меня часто складывается впечатление, что совсем молодые коллеги хотят самоутвердиться любой ценой и продемонстрировать свою зрелость, при этом в целях скрыть свою неуверенность скатываются до элементарной грубости и юношеской установки, что они знают всё лучше и умеют круче. Не исключаю, что я была такой же в свои 18-20 — себя ведь со стороны не видно, пока не «накроет». Но как сказала выше в ролике Эштон: «Фирмы остаются рентабельными не благодаря, а вопреки тому, что на производство приходят юные (неопытные) коллеги».

В силу профессии — а я работаю дизайнером и иллюстратором в звене Senior — средний возраст коллектива у нас обычно не превышает цифру 22. Нервная профессия с большим наплывом кадров. Странным образом люди в нашей профессии до пенсии не доживают. Поэтому в определённом возрасте либо набираются решимости послать всё к чёрту, либо становятся самым пофигистским в мире пофигистом — чего-то среднего как будто не дано. Нервное, ядовитое производство, опасное для здоровья. Можно утверждать, что это везде так, но даже среди учителей с их нервным «производством» есть люди 50+. А вот дизайнеры и иллюстраторы ( именно в офисе) в возрасте 40+ — это существа, достойные «Красной книги».

Итак, как правило именно дизайнерский коллектив достаточно молодой, готовый работать даже по ночам и на выходных, при этом у людей ещё нет отвественности, например, за детей и больных родителей. Часто нет меры и сдержанности по отношению к окружающим или элементарного опыта в плане рабочей этики. Личное наблюдение. Эйджизм? Как будто.

А помните фильм «Дьявол носит Prada» c Мэрил Стрип в главной роли, где актриса играет Миранду — прообраз знаменитой Анны Винтур, редактора журнала Vogue, которая как будто известна своим жёстким стилем руководства? Периодически натыкаюсь на обсуждения об эджизме со стороны Миранды к начинающей и как будто талантливой Энн. В придание весу некорректного поведения «старой» Миранды её даже по сюжету хотели выместить с должности, заменив на более молодую, динамичную коллегу. Да, Миранда себя там частенько ведёт в духе «Инструкций по прожиганию кадров» — совершенно не собираюсь её оправдывать, но у меня закончилось всякое сострадание к юной Энн, когда стало понятно, что она пришла на собеседование совершенно неподготовленной. Попасть в одно из самых знаменитых изданий мира и не знать, чем оно занимается, кто его возглавляет и почему — воровать чужое время и обесценивать чужой труд. Отловленный эйджизм: позволил бы себе кто-то из более зрелых коллег заявиться к главе фирмы подобного масштаба совершенно неподготовленным? Эйджизм? Как будто.

Можно сколько угодно говорить о том, что давайте присматриваться к тому, что умеют люди, а не к возрасту, как призывает Эштон, но на деле нам приходится жить не только с результатами чей-то деятельности, но и с отношением окружающих людей к нам, поступками, с их эмоциональной зрелостью или незрелостью, с элементарными слабостями характера, с собственными реакциями тоже. Все мы люди.

Но если, к примеру, на тебя бурчит кто-то старший или выкидывает какую-то глупость более младший — идёшь по пути наименьшего сопротивления: предполагаешь, что человек ведёт себя типично для своей возрастной группы. Потому что у нас больше нет времени разбираться в людях — мы их просто задвигаем по «ящичкам».

Вообще весь этот эйджизм в основном на работе процветает. Ведь большую часть своей жизни мы проводим именно там — в кругу людей, которых мы для себя не выбирали. Поэтому какая разница, что умеют коллеги и насколько успешно решают поставленные задачи в рамках какого-то проекта, если с ними невозможно договориться или добиться элементарной вежливости. Работа движется со скрипом или вовсе останавливается, если между коллегами нет правильной химии: в любом возрасте.

Так и что, можно ли вообще остановить эйджизм? На мой взгляд, скорее нет, чем да. Он как защитная реакция. Непроизвольное взбрыкивание мозга. Однако пара весомых «но» всё же есть. Иногда просто нечеловечески трудно переступить через себя и махнуть рукой на неприятности и конфликты. Но можно как минимум постараться не поддаваться на провокации внутреннего эйджиста, следить за внешним проявлением внутренних реакций, а так же оставлять своё оценочное мнение и непроизвольные внутренние возгорания при себе. Возможно, что именно это и есть первый шаг к тому, чтобы остановить процветание эйджизма. Попробую — начну с себя и проверю, улучшит ли это качество моей жизни.

|

Метки: помоги себе сам правила хорошего тона мужчины и женщины этика |

Чем опасны однополые браки и Почему у этой "проблемы" женское лицо |

Для меня всегда оставалось загадкой, почему люди идут на баррикады, когда речь заходит о заключении официального брака между однополыми партнёрами. Ведь конкретно для государства со всеми его консервативными примочками брак — это так горячо желаемая стабильность: большие налоги, большая ответственность, возлагаемая на граждан, большее ожидание нормативности и размеренности, если хотите. При этом меньшее количество венерических заболеваний или загрязнения окружающей природы: долой презервативы и бритые ноги. В чём проблема-то?

Не так давно я рассказывала о мужяснениях (анг. mansplaining) и как будто авторе этого термина — Ребекке Солнит. Она как раз и пояснила мне в своей книге «Мужчины поучают меня без оглядки на факты» со свойственным ей юмором, откуда у этих возмущений и волнений по поводу однополых браков ноги растут.

Как бы мы ни старались, стандартный гетеро-брак — это зачастую подтверждение зависимых, неравноправных отношений: муж голова, жена шея и прочие народные глупости. Просто пока у людей происходит добрачная любовь-морковь, мало кто задумывается над расстановкой приоритетов в отношениях, тем более позже в браке. Зачем, ведь рыцарям и принцессам не нужны инструкции и правила. Любовь, которая делает всех слепыми, показывает нам безглазым дорогу.

К тому же в той же России ситуация, когда женщина работает, тянет детей и быт, при этом откачивает какого-нибудь мужа-алкоголика — вполне себе реальная. И этот алкоголик ещё права качает и синяки ей под глаза ставит — ведь он же мужик или где? А она терпит. А то как же без мужичка-то. Фу.

Возможно у поколения 20+ ситуация уже другая (дай-то бог), но как правило в законном или гражданском браке в зависимости, в том числе и финансовой, оказываются именно женщины. Во-первых, потому что с детьми, беременной и тем более повторно беременной далеко не убежишь. Во-вторых, потому что женская работа до сих пор оплачивается хуже, чем такая же мужская, причём даже в той же «сытой» Германии на внушительные 20% хуже. Успешных женщин-бизнесменов по ощущениям тоже в разы меньше, чем мужчин. А на плохооплачиваемых должностях вроде воспитателей в детских садах и учителей тоже оказываются в основном именно женщины.

В-третьих, именно женщины, как правило, отдают больше времени быту и взращиванию детей. Причём не только из-за повышенного чувства материнства, а потому что всё равно получают намного меньшую зарплату и в семейный бюджет с малым ребёнком на руках могут вносит куда меньшую лепту, чем сравнительно свободный мужчина.

В итоге женщины получают и куда более ничтожную пенсию, потому что элементарно не могут заработать себе такую же, как мужчины, которым рожать не нужно, а зачастую и воспитывать тоже. Как выражался один мой коллега, который бросил в своё время беременную подругу, его дочь выросла в «филиале». Печальное при этом, что многие люди растут в таких «филиалах» даже имея неразведённых родителей. Если мама нормальная — она зачастую единственный человек в семье, кому до ребёнка вообще есть дело в любом возрасте и при любом зашкаливании проблем. Сразу скажу, что исключения из правил, когда у мужчин с рождением или усыновлением ребёнка просыпается чувство отцовства, тоже есть. Но они так и остаются исключением.

И это только пара примеров, откуда растут ноги у неравноправия. И теперь представьте, на сцену выходят однополые браки — опаньки!

Ведь в однополых браках равноправие существует по умолчанию — надо либо договариваться, кто тут человек второго сорта, либо принять, что в таких отношениях изначально все одинаковы-равны, потому что как минимум по половому признаку не докопаешься и кому родить, жертвуя карьерой, либо не родить тоже придётся договариваться.

По мнению Ребекки Солнит, консервативные политики боятся именно равноправия в браке. А то вдруг «стандартные» гетеро поднимут голову и начнут жить в равноправных, партнерских отношениях и требовать равенства как в браке, так и в обществе вообще. А потом женщины ещё чего доброго перестанут играться в молча кивающих людей, которых можно поучать или считать людьми второго сорта, которым нужно постоянно извиняться за свою женственность, немужской взгляд на вещи и ещё бог знает за что.

|

Метки: помоги себе сам разные культуры мужчины и женщины этика |

Инструкция по прожиганию кадров |

Профессионализм — одно из тех слов, под которым каждый понимает что-то своё. Иногда его можно использовать для того, чтобы извести сотрудников в духе сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что», выдвигая недостаточный профессионализм или напротив — слишком высокую квалификацию. Но если у царя в «Поди» были как будто весомые причины извести подчинённого — любовь к чужой жене Марье-Царевне и желание избавиться от соперника, то некоторые «цари» в обычной жизни порою даже не задумываются, что же именно ими движет — почему они прожигают доверенные им человеческие ресурсы и доводят до эмоционального выгорания (англ. burnaout)[1] казалось бы вполне способных и позитивно настроенных сотрудников. Может быть дело в элементарном недостатке опыта — но кого это интересует? Начальник — это звучит гордо! И ничего страшного, что по свидетельствам немецкого издательства Bund уже 68% cотрудников крупных фирм постоянно боятся потерять своё рабочее место и работают на грани эмоционального выгорания. [2]

Поэтому ниже инструкция для подобных намеренных или случайных самодуров, чтобы если прожигать кадры, то прямо-таки со знанием дела.

Общими словами инструкцию можно описать так:

— берём мотивированного сотрудника, чья квалификация и желание активно развивать проекты фирмы и работать на её благосостояние находится на высоком уровне;

— лишаем его каких-либо ресурсов: нормального оборудования, актуального программного обеспечения, информации, поддержки, шансов на самообучение и повышение квалификации, контактов и обмена опытом — решайте по обстоятельствам, что больнее и применять ли всё сразу или по нарастающей;

— даём ему постоянно понять, что он ничтожество — выбор средств тоже по вкусу, при этом никогда не хвалим за проделанную работу;

— садимся и ждём, пока человек перегорит и сломается.

Как сказала журналистка Мария Маркарт (нем. Maria Marquart) в статье журнала Spiegel [3], берём порше и гоняем его так долго по просёлочным дорогам и ухабам, пока у него колёса не отвалятся.

Но, давайте уже подробнее.

Включите режим скупости на похвалу

Скупость — не глупость, говорит народная присказка. Похвала и признание слишком мотивируют сотрудников. Поэтому лучше всего никогда не хвалить. В противном случае даже небольшая похвала может вызвать у подчинённого прилив сил и желание работать на полную мощность. Помните, что к мотивированным, усердным и добросовестным будет сложнее придраться.

Увеличивайте с каждым днём давление

Без давления подчинённые совершенно не умеют работать — всем известный факт. Поэтому нагнетайте ситуацию. И помните, что лучше всегда планировать проекты без запаса времени и скидок на форс-мажоры, а клиенту называть сроки без малейшей оглядки на реальность и без того, чтобы спрашивать мнения сотрудников об оценке продолжительности той или иной деятельности. Если планировать всё с запасом и учётом всяких глупостей вроде расходов или мнений коллектива, кто вам потом поверит, что надо быстрее и ещё вчера? Сотрудники же совсем перестанут шевелиться!

Ставьте неразрешимые задачи

Причём такие, которые будут уже при озвучивании приводить ваших подчинённых в ступор. Например, если это бухгалтер — заставьте его заниматься дизайном, а дизайнера — бухгалтерией. Можете погуглить какие-нибудь особенные профсловечки, чтобы уж наверняка привести людей в замешательство. FYI: Если что сокращения, англицизмы или научпоп тоже подойдут. FYA: Пусть попляшут, как ужи на сковородке, и поломают голову, как выполнить то, чему они никогда в жизни не учились, не сталкивались и в чём опыта работы не имеют. Дополнительно давайте противоречивые инструкции — пусть попробуют выполнить правильно. Должен же у вас быть какой-то козырь в рукаве, чтобы лишить премии или сократить зарплату, если договор позволяет.

Игра в хорошего царя и плохого сподвижника

Если сотрудник начинает подозревать неладное и ощупывать себя на симптомы эмоционального выгорания, самое время обнять его по-царски и пообещать разобраться построже с плохим сподвижником. Ведь дело явно в плохом посредничестве вашего ассистента — это он (она) воду мутит. Заодно такой шаг лишит ветра в парусах тех нахалов, которые вздумают пожаловаться на вас внутренней комиссии по этике или представителям профсоюза. Дураки любят верить в хорошего царя, поэтому здесь вы не промахнётесь. А ассистент от вас никуда не денется, даже если прознает, что вы с больной головы на здоровую валите. Придумайте для него отдельную прожигательную стратегию — повеселитесь как следует.

Каждый день давайте понять, кто тут главный

Вы должны каждый день напоминать о своём величии и благолепии. Например, фразами: «Дорогие сотрудники, спасибо вам за терпение, ведь я как царь не могу заниматься вашими проблемами ежедневно, но готов снизойти». Или напоминать, что вообще-то вы как его преосвятейшество недосягаемы и очень, ну очень заняты, поэтому вся эта мелкая возня с проблемами в коллективе или внутри проектов вас не касается: вы здесь для того, чтобы созерцать готовые решения, а не проблемы.

Шеф всегда прав

Ваши подчинённые должны понимать, что единственно важное мнение на предприятии — только ваше. Посоветуйте им прописать за ушами два простых правила:

1. Начальник всегда прав.

2. Если он оказывается неправ, то в силу вступает правило Nr.1.

Не забывайте, что вы можете покричать

Если вам попались особенно твердолобые сотрудники — помните, что вы ещё и голос повышать умеете. Закон джунглей — кто громче рычит, тот и прав. Вам поэтому ещё нужен кабинет побольше и попросторнее: эхо пойдёт только на пользу звучания вашего прекрасного, насыщенного властью голоса.

Оставайтесь непредсказуемым

В работе не бывает всё гладко. «Должна быть в женщине шефе какая-то загадка! Должна быть тайна в нём какая-то... Непросто всегда быть изящным и милым, как будто на свете нет пасмурных дней. Но стать для кого-то единственным в мире поверьте, трудней, намного трудней.» Если сотрудники будут знать, чего от вас ожидать, станет скучно! Они будут готовы к вашим поступкам и проступкам. Зачем вам это нужно — предупреждать и вооружать их?

Игра в контролфрика

Держите под контролем абсолютно всё. Ваши подчинённые — особенно бестолковые особи. Это же всем известно, что они совершенно не в состоянии нести ответственность за что-либо. Никогда не отдавайте контроль в чужие руки. А то чего доброго уборщица фасилити-менеджер начнёт мыть полы шваброй не той марки. Поэтому на свете и существуют люди в руководящем составе и те, кто им по природе своей служить обязан. Рождённый ползать летать не должен. И точка.

Прозрачность рабочих процессов — для дураков

Подчинённые склонны переоценивать прозрачность рабочих процессов. Помните, что их совершенно не касается, почему было принято то или иное решение. Вы никому и ничего не должны. Будут много знать — скоро состарятся.

Придерживайте информацию о целях только для себя

Никто не должен знать истинных целей того или иного начинания. Помните, что ваших сотрудников совершенно не касается — куда движется предприятие и почему. Чтобы правильно вводить в заблуждение, напишите список абсурдных целей, а потом оглашайте их в произвольном порядке — причём всё время разным группам людей в разное время. Не расстраивайтесь, если в итоге придётся рассказать что-то всем одновременно. Ключевое слово здесь «что-то». Побольше патетики и «басовых» слов, чтобы никто и ничего не понял. Не бойтесь использовать красивые инфографики и PowerPoint — это придаст нужную солидность вашей бессмыслице. Работайте над формулировками, работайте! Никто не говорил, что гнобить людей — просто.

Никогда не делитесь рабочей информацией

Информация — ваша сила и капитал. Если сотрудники будут вовремя получать нужную для работы информацию, окажутся осведомлёнными и будут знать ходы и выходы для решения проблем, они чего доброго устроят бунт на корабле и совершенно разучатся понимать, кто тут главный. Зачем вам эта головная боль? Держите их в неведении. Пусть приходят и кланяются. Пусть помучаются — приятно же наблюдать, как кто-то в потёмках ищет выключатель, натыкаясь на препятствия, когда сам сидишь удобно возле кнопки в очках ночного видения.

Поиски виновных

Один из самых приятных пунктов инструкции. Никогда не ищите решений проблемы там, где можно найти козла отпущения. Выберите какого-нибудь самого инициативного, чтобы отчитать его как следует и показать пальцем на глазах у всего коллектива. Зачем вам решения? Они не приносят и доли того удовольствия по сравнению с процессом унижений, демонстрации власти и деморализации подчинённых. Съесть кого-то и на косточках покататься — старая народная забава.

Давайте обещания, скрестив пальчики

Именно скрестив за спиной — поупражняйтесь сначала. Давайте обещания и помните, что вы совершенно не обязаны их выполнять. Этим глупым, бестолковым, малокомпетентным созданиям — вашим подчинённым — всё равно никогда не понять вашей гениальности и замысловатости. Они наверняка уже тупо не помнят, о чём просили.

Разделяй и властвуй

Настройте всех друг против друга. Обсуждайте с каждым по отдельности, насколько другие несостоятельны и из рук вон плохо выполняют свою работу. Сталкивайте их лбами — это ведь очень забавно. Конкуренция — залог прогресса! Дополнительно выбейте у них почву из-под ног: дайте понять каждому по отдельности, что конкретно против него весь коллектив. Кстати, пошлите уже на всякий случай ассистента на крышу офиса, чтобы он там лучшие зрительские места оборудовал с шашлычком, холодненьким пивом и удачным видом на смертничков.

Вноси помехи в коммуникацию

Если люди будут общаться друг с другом беспрепятственно и делиться знаниями и информацией, они будут слишком довольны жизнью, чрезмерно мотивированы к успеху предприятия, слишком лояльными и чего доброго станут идентифицировать себя с фирмой! Всему этому надо, разумеется, положить как можно скорее конец.

Используйте всё, что можно, против сотрудника

Это один из сложных пунктов инструкции, потому что придётся прислушиваться к тому, что все эти рабы говорят о себе. Но хорошая новость в том, что вам нужно запоминать только самое пикантное: слабости. Можете для этих целей завести себе шпиона — кого-то, кто хорошо втирается в доверие к другим, чтобы он доносил вам самое вкусное: по какому поводу человек сомневается в себе, у кого и что болит, за что укоряет себя, где переживает о промахах, где у него недостаток сил, образования и так далее. Всё это можно использовать для того, чтобы: лишить премии, отпуска, выходных, изолировать, увеличить частоту панических атак, нервных срывов и попыток суицида. Всё, что доктор прописал!

Запретите повышение квалификации

Здесь и объяснять нечего. Это просто какое-то виральное заблуждение, что на самом деле подчинённые хотят развиваться и это помогает предприятию шагать в ногу со временем и укреплять свои позиции. Глу-пос-ти! Вам это принесёт только расходы, а потом он ещё чего доброго соберётся уходить. Это же понятно, что любая инвестиция в образование сотрудников приносит пользу только самому сотруднику и тешит его самолюбие, развешанное сертификатами по стенам. Присекайте все эти амбициозности уже на самом корню: нет повышению квалификации. Только за свой счёт и в свободное от работы время! И самое главное: не надо потом все эти умничества приносить на фирму и заражать простые умы других честных сотрудников бациллой знаний и навыков.

Атмосфера на предприятии — дело рук самих сотрудников

Если у подчинённых возникают конфликты — а вы очень надеетесь, что это так — здесь важно вовремя замереть и не вмешиваться. Пусть сами разбираются: кулачные бои вместо продуктивной работы очень освежают, даже имеют потенциал спасти ваш день. К тому же вы человек, который настаивает на невмешательстве в приватную сферу сотрудников. Так что пусть там сами как-нибудь. Ничего не надо предупреждать, а то ведь затухнет, не начавшись. Фу. Скукотища.

Вывод

Ваши никчёмные, глупые и малообразованные сотрудники должны быть просто счастливы, что работают на вас и ваше предприятие, и вы должны неустанно им об этом напоминать. В сегодняшние непростые времена локдаунов, эпидемий, биржевых крахов, инфляции, горящих кустов, кровавых дождей, извержения Эйяфьятлайокудль, сушей из летучих китайских мышей, угрозы инопланетного вторжения, однополых браков, хейтерских бабок на лавочке у подъезда, отсутствия причёски и мозгов у Трампа, тающих ледников, готовых продуктов из заморозки, инфлуэнсеров в Инсте и пластиковых трубочек для сока вам должны просто ноги мыть и воду пить! Причём не только на работе, но и всей семьёй, разливая по борщовым банкам бабушкам, дедушкам. Зачем вам счастливые, довольные, имеющие возможность к реализации сотрудники?

Хочется верить, что если кто-то узнал хотя бы в одном пункте инструкции себя, то будет готов как можно скорее исправить ситуацию и создать в коллективе благоприятную для работы, общения и обмена атмосферу.

----------------------

Источники

[1] Эмоциональное выгорание

[2] Wenn der Chef die Mitarbeiter verheizt

[3] Wie Firmen ihre Spitzenkr"afte verbrennen

Спасибо за вдохновение к написанию статьи тренеру по стресс- и таймменеджменту Буркхарду Хайденбергеру (нем. Burkhard Heidenberger) и его статье: «Anleitung: So demotivieren Sie Ihre Mitarbeiter»

|

Метки: психология помоги себе сам этика |

Шерше ля фам или Почему художнику больше не наливать |