Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://conjure.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??96aea1e0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Что такое мужяснения? |

Пару месяцев назад я опубликовала две статьи — об Артуре Шопенгауэре и небольшое эссе с размышлениями по поводу несуществующих различий при оценке качества женского и мужского искусства. Комментарии пришлось закрыть, потому что после нескольких практически идентичных мужских пояснений о меньшем весе женского мозга по сравнению с мужским и якобы вытекающей из этого женской бесполезности для общества, стало скучно предлагать оценить вклад слонов в мировой фонд интеллекта.

Забавно, что примерно в это же время я столкнулась с таким понятием как mansplaining = man + explaining. Назовём его на русском мужяснением от мужчина + пояснение.

Мужяснение — это якобы когда мужчины начинают пояснять, нередко более осведомлённой женщине, как и что устроено, будучи уверенными в превосходстве по гендерному признаку. Женщины для таких мужчин всегда лишь школьницы с парой свободных ушей.

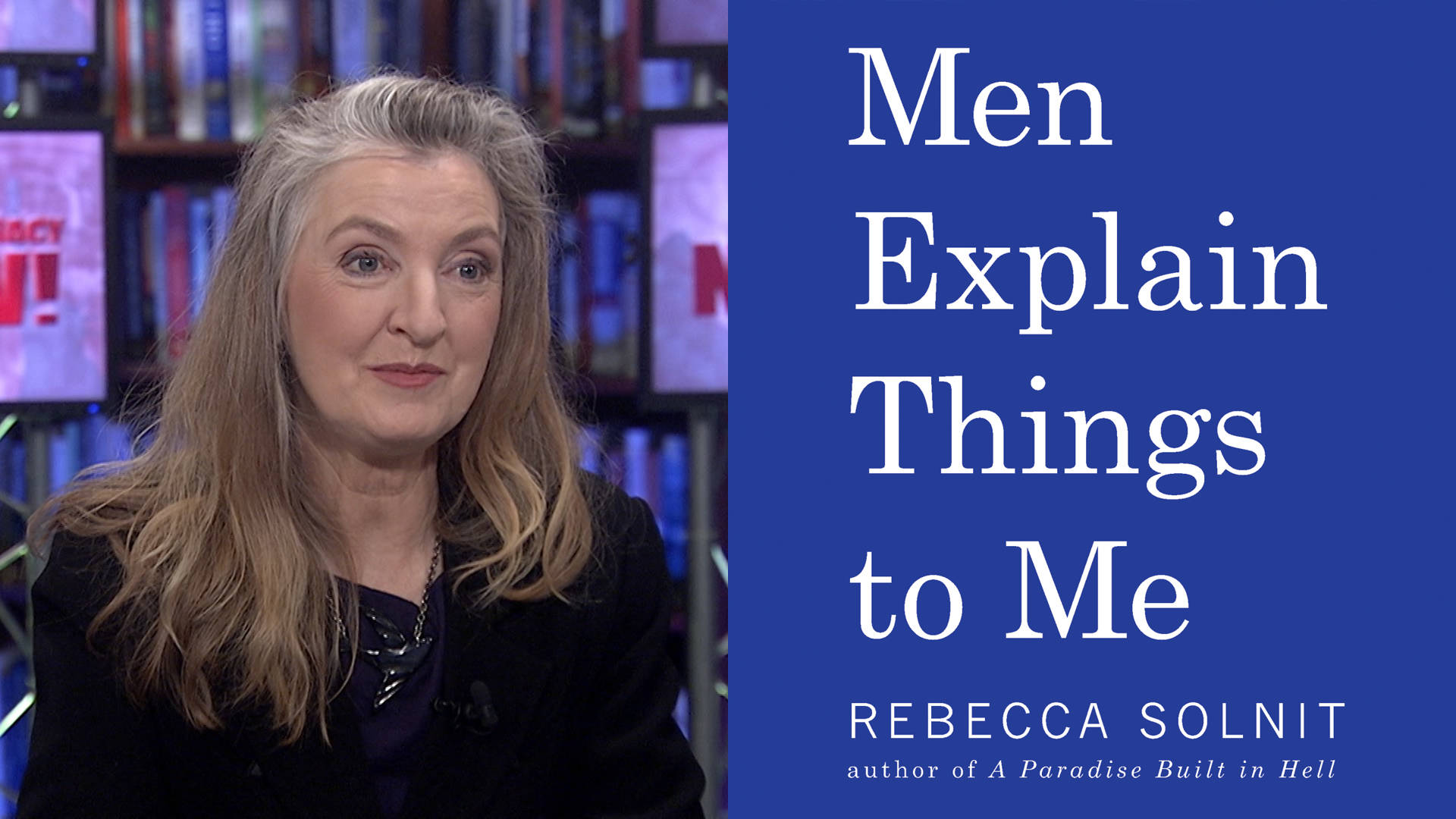

Впервые это слово как будто появилось в 2008 году в эссе американской публицистки и автора ряда книг Ребекки Солнит (амер. Rebecca Solnit, род. 1961) «Men Explain Things to Me; Facts Didn’t Get in Their Way». Можно перевести как «Мужчины поучают меня без оглядки на факты». {1} Позже несколько эссе, посвящённых феминистским темам, переросли в книгу с одноимённым названием.

Однако сама автор в послесловии к эссе в книге, которое появилось уже в переиздании, протестует и утверждает, что никогда не была автором этого поверхностного понятия. И я понимаю, почему она упирается.

В эссе 2008 года автор описала один из анекдотичных случаев, как некий пожилой состоятельный мужчина на лыжном курорте поучал её, что ей непременно стоит изучить книгу об отце хронофотографии Эдварде Мейбридже. При этом мужчина только в конце своего монолога понял, что всё это время говорит с автором упоминаемой им книги. Книгу он, разумеется, не читал — ограничился аннотацией в известной газете. С этой истории начинается и одноёменная книга Ребекки Солнит, которую я упоминаю выше. {2} Видимо люди, которые не прошли в издании дальше этого коротенького эссе, подозревают, что вся книга написана дерзкой хохочущей юмористкой. Но не тут-то было.

Название здесь — простой маркетинговый ход, который должен был заставить людей купить как будто серьёзную книгу под вывеской юмора. Меня вот заставил. Если бы книга называлась «Размышления феминистки о том, в какой ж*е находится наш мир», я бы потратила эти деньги на очередную кисточку из колонка — честно.

Вы уже наверняка поняли, что «Мужчины поучают меня без оглядки на факты» несколько разочаровала, но и озадачила. Разочаровала, потому что написана человеком без какого либо чувства юмора и к теме мужяснений, которая меня собственно интересовала по ряду причин, никакого отношения не имеет. Здесь более правильный адрес.

Озадачила, потому что при всей своей бессвязности заставила переосмыслить какие-то вещи, задуматься. Хотя и написана в американско-патетичной манере.

В книге много грустного и душещипательного о насилии над женщинами с примерами из криминальных новостей разных стран, беспринципных приёмах ведения войны через изнасилования, как в Югославии, статистики избиений и убийств в стенах собственного дома, но и интересные размышления о природе патриархата, однополых браках и много мутного о Вульф и её депрессии патамушто. По мнению Солнит, именно невинные поучения, неприятие или унижения женщин в обществе являются тревожными колокольчиками того, что людей женского пола за людей в общем-то до сих пор не считают. Даже учитывая то, что вменяемых мужчин тоже хватает. Тревожная мысль, конечно.

После прочтения первых эссе книги у меня создалось впечатление, что мы, женщины, вообще ни о чём другом не думаем, как о защите от насильников и убийц. Прямо вся жизнь вокруг этого строится. Как же страшно нам женщинам жить!

Поёрничала, однако всё-таки вспомнила, как действительно боялась в студенчестве выходить в тёмное время суток одна на улицу. И сейчас не хожу и никому не советую. Во время учёбы, а зимой всегда возвращалась из университета уже затемно, я носила в кармане маленький флакон синего лака для волос, которым красила чёлку подростком в школе — на перцовый баллончик не было денег. Казалось, что если что — я успею брызнуть преступнику лаком в глаза и убежать. Но к счастью моя жизнь не выстроена вокруг страха. Он остался, но скорее из серии «мы потомки тех, кто умел быстро бегать при малейшем подозрительном шорохе в кустах» и быстро набирать телефон полиции.

Ребекка рассказывает в книге, что во времена её студенчества на территории кампуса произошло несколько изнасилований, и администрация вуза отреагировала запретом выхода девушек в тёмное время суток на улицу. Тогда кто-то из шутников повесил плакат с надписью «А может пусть парни перестанут выходить в тёмное время суток на территорию кампуса?»

По словам Ребекки, мужчины были возмущены и шокированы до глубины души этим плакатом, что, мол, из-за какого-то мерзкого насильника их могут урезать в их правах и заставить сидеть взаперти. А что девушек заперли — ну так им же не привыкать. {2}

Напоминает мне историю с одной моей знакомой. Когда у меня родился неспокойный и страдающий нескончаемой бессонницей мальчик-крикун, у неё примерно в это же время родилась мирно сопящая девочка, которую надо было к тому же будить, чтобы покормить, когда мой мужичок постоянно чего-то хотел и настойчиво требовал. Знакомой казалось, что это потому, что я явно плохая мать и что-то делаю не так. Следом у неё родился сын и когда мой всё ещё не спал, и я рыдала от хронического недосыпа и элементарного изнеможения, знакомая пожаловалась, что сил её больше нет, и ей так плохо, что она готова выброситься от бессилия из окна. Я испугалась, посочувствовала и сказала, мол, добро пожаловать в клуб — ты не одна такая, пройдёт, ну или как минимум станет чуточку легче — надо просто запастись терпением. На что получила в ответ: «Тебе хорошо, ты уже привычная, а мне знаешь как тяжело!» Занавес, как говорится.

Итак, мужяснением в книге Солнит пахнет только слегка — в истории с Мейбриджем. А так — книга из серии «полезно знать для общего развития».

У меня тоже были случаи, когда мне присылали мои же статьи и поучали, ссылаясь вообще-то на мои собственные слова, как надо правильно делать то и это. Но среди поучающих были и мужчины, и женщины. Поэтому речь здесь скорее о феномене повальной поверхностности, когда у людей нет ни времени, ни желания на глубокие раскопки, но при этом хочется выглядеть осведомлёнными и знающими. Быстро что-то погуглили, пробежались по Википедии и «привет Шишкину». В таких случаях мне скорее неловко за «пояснителя».

И да, у меня уже было достаточно ситуаций в жизни, когда мне говорили, что я как женщина — существо слишком эмоциональное, истеричное, хрупкое, слабое, малокомпетентное и так далее в том же ключе глупая_ты_баба.

Но использовали подобные узколобые гендерные аргументы и мужчины, и женщины, особенно когда прикопаться больше не к чему было.

Но видимо придётся взять термин мужяснения на заметку. Есть подозрение, что ещё ни раз пригодится. Особенно если мозги вынимать и взвешивать начнём ;-)

P.S. И кстати о птичках — с Днём знаний, дорогие читатели!

______________________________

Источники

{1} "Mansplaining" in Gem"alden: Erkl"ar' mir nicht meine Welt!

{2} Rebecca Solnit, "Wenn M"anner mir die Welt erkl"aren"

|

Метки: книги и авторы мужчины и женщины мысли |

Откуда взялась богема |

Слово «богема» появилось в обиходе с выходом романа Анри Мюрже (фр. Henri Murger, 1822-1861) «Сцены из жизни богемы» (фр. Sc`enes de la vie de boh`eme, 1847–49)[1].

С его подачи некогда негативное слово boh`eme, которым называли цыганей с их кочевым образом жизни в бедности и гонениях, получило весьма радужную окраску. Идея, что якобы нельзя одновременно служить Богу и маммоне нашла в сердцах парижской творческой молодёжи большой отклик.

Герои романа Анри Мюрже представлены истинными служителями искусства, которые вопреки нищете раз и навсегда сделали свой выбор в пользу творчества и любви. На одной чаше весов были благополучие и буржуазный образ жизни, который они якобы отвергали, а на другой, как будто, гений творца, который мог произрастать только в нищете и свободе от материального мира.

— Сударь! — в ужасе вскричал папаша Дюран (швейцар), указывая хозяину на мольберт. — Он художник!

— Живописец! Так я и знал! — воскликнул господин Бернар (хозяин квартиры), и волосы его парика поднялись от ужаса. — Художник!!! Так вы не навели справок об этом молодом человеке? — обратился он к швейцару. — Так вы не знали, чем он занимается?

Забавно, что когда появилось такое понятие как «богема» по отношению к малоимущей творческой прослойке населения, цены на пигменты, масла, художественные инструменты, бумагу, холсты и мольберты были настолько высокими, впрочем, как и сейчас, что их себе мог позволить только по-настоящему состоятельный человек. Сомневаюсь, что как минимум богемные художники действительно были нищими.

Во времена Мюрже основными причинами покинуть отчий дом и пуститься в богемное плавание была жажда свободы и приключений без чуткого надзора консервативных родительских глаз. Бунтарных «богемцев» XIX века стесняли буржуазные нормы поведения их родителей, в то время как жизнь в буйных эротичных вечеринках считалась по-настоящему живой и интересной.

Выходило, что бунтарство у богемной тусовки XIX века было по сути дела напускное и нормой жизни даже тогда не являлось. Никто из богемщиков не помышлял о том, что им в какой-то момент может стать не на что жить. Потому как большинство из них были выходцами из довольно состоятельных семей, например, тот же граф Анри Тулуз-Лотрек (фр. Henri comte de Toulouse-Lautrec; 1864-1901).

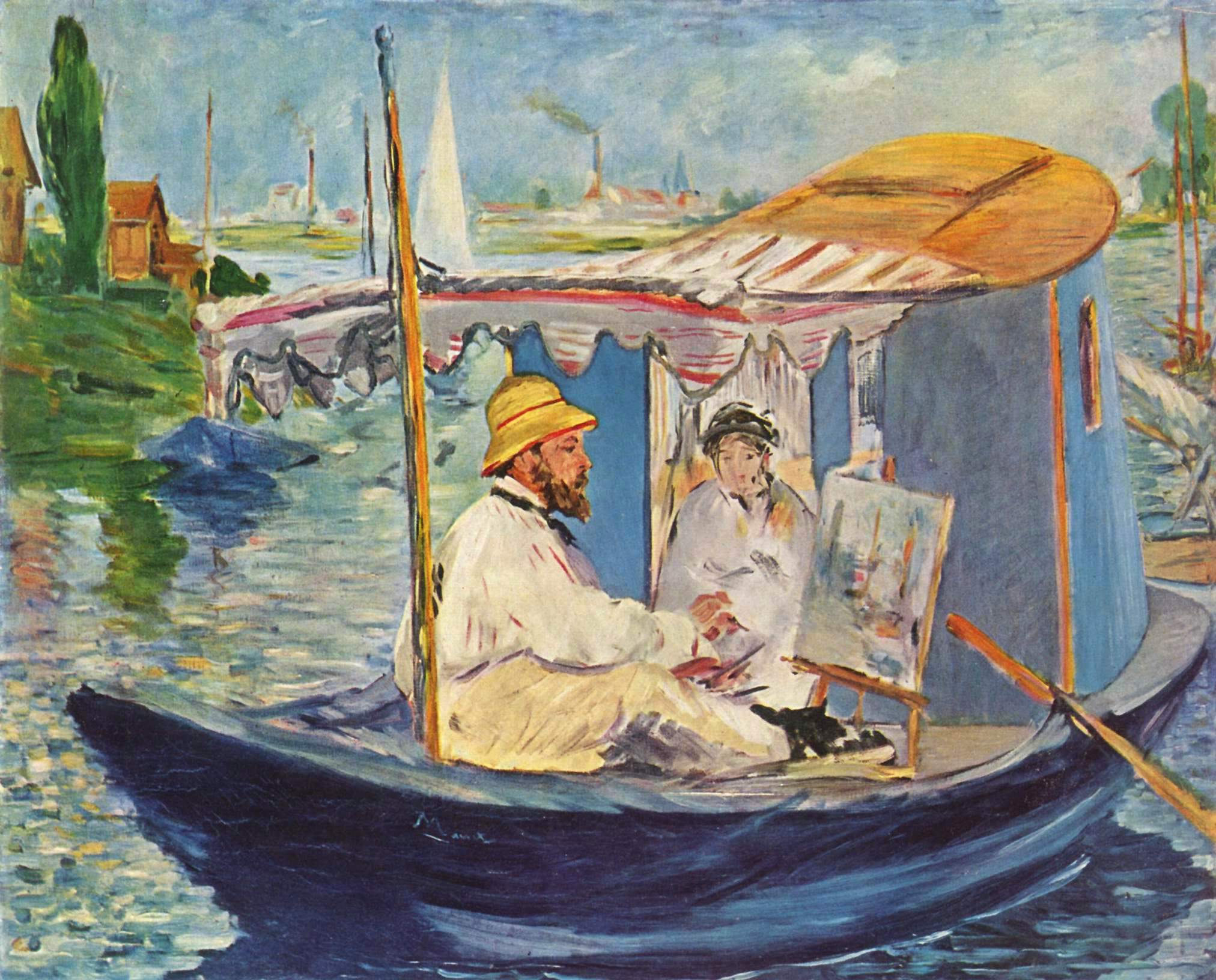

Или вы слышали когда-нибудь о буйных выходках трудяги Клода Моне (фр. Oscar-Claude Monet; 1840-1926), который был потомком разорившегося бакалейщика? Его жизнь и благосостояние напрямую зависели от количества проданных им картин. Моне настолько был озабочен своей работой и имиджем, что, вопреки целому ряду жизненных невзгод, настолько преуспел в накоплении довольно солидного капитала, что даже на пленэрные зарисовки на реке выходил на лодке с мадам Моне в накрахмаленной белой рубашке.

Зато книги о муках великих богемных художников выходят до наших дней с завидным постоянством и продаются большими тиражами. Ведь в молодые годы даже Моне в порыве отчаяния как будто чуть не покончил жизнь самоубийством – настолько плачевным было его положение. Но если вы присмотритесь к биографии мастера, то быстро заметите, что в молодые годы жизни с Камиллой, художник просто не умел грамотно распоряжаться деньгами. Как только в доме молодой четы Моне появлялись деньги, они обрастали предметами роскоши, прислугой, садовниками и часто наведывающимися друзьями. Через некоторое время семья снова оказывалась на мели.

Хаотичный образ жизни отличал и другого великого художника – Винсента ван Гога, мистификация судьбы которого продаёт куда больше принтов с вишнёвыми деревьями, чем если бы люди наконец-то поверили в правду о физиологическом наследственном заболевании художника и в то, что его в общем-то погубили последствия злоупотребления абсентом и беспорядочными половыми связями. Но увы. Это же скучно и не так увлекательно, как истории о сумасшествии и пьяных вечеринках.

В какой-то момент художник сам пришёл к выводу о том, что здоровый образ жизни куда больше способствует продуктивной работе. В письме своему брату Тео от 3 мая 1888 года, всего пару месяцев после того, как Винсент покинул в хмельном дурмане Париж, художник пишет: «Я был на верном пути получить инсульт, когда уезжал из Парижа. И после отъезда меня всё ещё прихватывало! Боже мой, насколько же я был подавлен, когда перестал так много пить и курить, и когда начал задумываться о своей жизни вместо того, чтобы попытаться забыться! Работа в окружении этой прекрасной природы дала мне моральную поддержку, но даже тогда мои силы иногда изменяли мне... И всё же если мы хотим жить и работать, нужно оставаться рассудительными и беречь своё здоровье. Холодная вода, свежий воздух, хорошая и простая еда, здоровый сон и никакого негатива.»[2] Золотые слова, если бы ещё Винсент остался им верен.

Взгляд снаружи и изнутри

Нашим современникам пришлось изрядно попотеть, чтобы на смену образа богемного художника, который пишет в пьяном дурмане, следом жжёт и режет свои картины и умирает не своей смертью, постепенно пришёл образ работяги, чьи труды должны хорошо оплачиваться. При этом даже сейчас ни одна другая сфера общественной жизни не соткана столь сильно из противоречий, как мир искусства. И хотя отношение к художнику с каждым днём становится чуточку лучше, в общественном сознании люди творческих профессий всё ещё лентяи, которые спят до обеда, живут в своих мечтах, творят для вечности и в хорошей оплате не нуждаются по определению.

Ведь хороший художник должен быть вечно голодным. А значит, в отличие от всех других, просто не существует как экономическая единица, нуждающаяся в признании и достойной оплате результатов своей деятельности.

К сожалению это представление укоренилось не только в людях снаружи, но и в самих художниках.

Например, с представлениями о романтике «богемной жизни» в сознание людей искусства вошли и представления о том, что нельзя одновременно быть талантливым и богатым. А значит сытый художник – плохой художник.

Если вас посещают такие саморазрушительные мысли, вспомните старика Пикассо с его женщинами и виллами [3] и дышите глубже.

И ни дай бог вы талантливый и целеустремлённый человек, которому не чужды ни радости семейной жизни, ни размеренный рабочий день.

А между тем у современного художника именно семья и искусство являются опорой его творчества, а не абсент, наркотики и выходящие из берегов вечеринки. И работать приходится с раннего утра до позднего вечера – без выходных и нормального человеческого отпуска колбаской на пляже. Потому что стало нечеловечески тяжело пробиться и зарабатывать именно искусством на жизнь. (Я не говорю сейчас о дизайне или об иллюстрации.) Художник должен быть человеком-оркестром: менеджером, пиарщиком, бухгалтером, актёром, продавцом и ещё каким-то образом творить так, чтобы все ахнули. Какой, простите, «абсент», когда работать нужно так, чтобы папа Карло нервно курил в углу.

Ниже фильм про моего любимчика — немецкого художника Нео Рауха, который уходит писать в мастерскую как на работу: по часам и с размеренным рабочим днём. При этом относится к числу самых успешных художников-современников, прекрасно выглядит и живёт, о боги, всю свою жизнь с одной единственной женщиной.

Что до разгульного образа жизни, который с такой лёгостью приписывали художникам ещё пару десятков лет назад, – естетсвенно, у каждого могут быть свои методы погружения в творческий транс. Но только именно алкоголь и наркотики в творческой среде – это уже скорее малоприятное исключение из правил. И жизнь в бедности, но свободе – вредящий художникам во всех отношениях миф.

И как же приятно осознавать, что сейчас уже есть целый ряд знаковых современных художников, которые беспощадно расправляются с отсталыми представлениями XIX века о богеме. Но об этом как-нибудь в другой раз.

[1] Справка из энциклопедии: de.wikipedia.org/wiki/Boh`eme

[2] Martin Bailey, «Vincent Van Gogh’s Provence», Nymphenburger, Мюнхен, 1992

[3] Экскурсия по вилле Пикассо

|

Метки: знаменитые люди art artists мои статьи вдохновение художнику на заметку |

Был ли Ян Вермеер художником? |

Если верить современникам и самому мастеру — нет. По официальным документам гильдии художников города Дельфт, в котором родился и умер Ян Вермеер (нидерл. Jan Vermeer van Delft; 1632—1675), художником он не был.

Как оказалось, по образованию Вермеер был ткачом каффы — плотного, но лёгкого материала, который так же называли фальшивым дамастом, потому что настоящий ткали из шёлка сразу с узорами, а каффу — однотонной, из смеси волокон, красили в различные цвета — в основном в красный, а потом уже поверх набивали или вышивали всевозможные узоры.[2]

В гильдии художников Дельфта Вермеер по собственному желанию записался как торговец картинами (нидер. Konstverkoper) и эксперт по живописи итальянского Возрождения. Уже в те времена Вермеер в присутствии нотариуса заверял цену и подлинность произведений искусства. Что, по мнению автора книги «Вермеер и его время»[1] Хайо Дюхтинга было совершенно нормальной вещью.

К середине 17 века в Нидерландах художников было настолько много, что по-настоящему зарабатывать искусством на жизнь могли только единицы.

Казалось, у Вермеера всё как будто сходилось: получил хорошее художественное образование от отца-художника и как минимум двух мастеров Дельфтской школы живописи, картины уходили за довольно большие деньги, он был одним из самых уважаемых людей города и даже периодически возглавлял местную гильдию художников «Lukasgilde». Однако жить на вырученные за живопись деньги было нереально.

Чтобы прокормить себя, жену Катарину и футбольную команду Вермееров из 11 детей, художник дополнительно сдавал в аренду свои земели и получал выручку от пивной «Mechelen», которую унаследовал от отца. За свою короткую жизнь он создал лишь около 37 картин — примерно 2 в год, потому что, повторюсь, художником он сам себя не считал.

Вермеера открыли лишь в конце 19 века. Импрессионисты были поражены чистотой цветов, которые использовал Вермеер, и как он использовал свет в своих работах. Оказалось, что Вермеер был на целых 200 лет впереди остальных художников. Он, как и позже импрессионисты, не использовал для изображения теней оттенки серого. Поэтому свет в его работах максимально похож на пленэрный.

Своей популярность целых 200 лет спустя Вермеер обязан французскому искусствоведу и художественному критику Теофилу Торе (фр. Etienne-Joseph-Th'eophile Thor'e, 1807-1869), известному так же под именем Уильям Бюргер (William B"urger). Этот человек посвятил большую часть своей жизни тому, чтобы собрать забытые произведения Вермеера, описать и каталогизировать.

К счастью Вермееру присвоили статус одного из величайших живописцев Золотого века нидерландского искусства, хотя в 17 веке его упоминали в списке художников скорее как пометку на полях.

Сейчас уже ни у кого не возникает даже тени сомнения в том, что Ян Вермеер – художник с большой буквы!

-------------

Источники

[1] Hajo D"uchting, «Jan Vermeer und seine Zeit», 11. 03.2011 издательство Belser, ISBN-13: 978-3763025831

[2] Каффа

|

Метки: истории знаменитые люди art artists Нидерланды художнику на заметку |

Сlose-up: Ковры на столах в работах художников |

Close-up или «клоуз-ап» – термин для изображений, максимально приближенных к зрителю. В этой рубрике я рассказываю об интересных деталях в произведениях искусства.

Обращали ли вы уже внимание на то, что в работах художников Золотого века в Нидерландах можно довольно часто увидеть столы, покрытые самыми разнообразными коврами? Если коврам на стенах ещё можно придумать какое-то логическое объяснение, то ковры на столах — озадачивают. Ведь по идее это неудобно — если каждый раз убирать и застилать заново перед каждой трапезой — и негигиенично — если обедать прямо на ковре. И если такая традиция «скатерных» ковров правда существовала, почему ковры с различными узорами стали называть по именам художников? Может это они, люди с кистью, придумали такую фишку для красоты композиции, а на самом деле ничего подобного не было?

Символическое значение ковра

Оказалось, что о символике ковров нет таких же подробных сведений, как, например, о лютне — символе союза и сексуальной связи в жанровой живописи, или черепе — символе бренности и смерти в работах Ванитас. Существуют доказательства того, что некоторые ковры действительно были просто придуманы изобретательными художниками[1] и использовались в чисто композиционных целях. Однако существует и доказательство того, что ковры достаточно продолжительное время были символом благосостояния их владельца.

Даже сейчас купить настоящего «перса» стоит каких-то нереальных денег. По ним не только ходить страшно, но даже дышать. Ориентальный турецкий или персидский ковёр ручной работы в конце 16, начале 17 века ценился настолько, что его использовали и в жизни, и в живописи как символ огромной власти и богатства.

Порою только королевские семьи могли себе позволить редкие персидские ковры. Поэтому часто дорогими коврами застилали троны, а особ королевских домов изображали стоящими прямо на коврах ручной работы, которые ценились больше, чем золото.

На репродукции ниже Генрих VIII стоит на так называемом ковре Гольбейна по имени художника Ганса Гольбейна младшего (нем. Hans Holbein der J"ungere, 1497/1498 - 1543).

Многие состоятельные семьи Нидерландов в эпоху Золотого века настаивали на том, чтобы при создании портрета семьи художник изображал интерьер его дома очень близко к оригиналу. Поэтому всё-таки ковры на столах действительно существовали. Но почему именно на столах, а не на стенах, кроватях или сундуках?

Ориентальная традиция

В книге Хайо Дюхтинга «Вермеер и его эпоха» (Jan Vermeer und seine Zeit)[2] есть упоминание того, что персидские ковры стоили каких-то совершенно нереальных денег. Потому что доставляли их на перекладных из самых отдалённых уголков Османской империи. Присутствие настоящего «перса» или «турка» в доме означало неслыханное богатство его владельца. Это были ковры тончайшей работы с узорами, присущими лишь одной определённой группе ориентальных ткачей. [7]

Существуют свидетельства того, что ещё в Венеции эпохи раннего Возрождения во время торжеств на главной площади города — площади Святого Марка — было принято вывешивать дорогостоящие ориентальные ковры из окон домов. Это придавало празднику особенное убранство и атмосферу торжества.

Традиция сервировки восточного стола тоже сыграла большую роль. Когда в Европе уже столовались — сидели за столом и пользововались различными столовыми (а не ковровыми) приборами, на Востоке было принято принимать еду руками и не более двух раз в день — поздним утром до обеда и ранним вечером перед заходом солнца. Вся семья собиралась на трапезу — только султан ел отдельно от своего гарема.

Еду принимали прямо в главной комнате дома, где обычно обитали все домашние. Такой вещи, как столовая комната или «поедим на кухне», разумеется, не было. Семья усаживалась есть прямо на пол, устланный ковром. Подушки и ковры позволяли удобно разместиться вокруг блюд. Кушанья сервировали на больших подносах из дерева или металла, которые в свою очередь сервировались на специальных ножках-подставках (у тех, кто мог себе позволить). В богатых семьях еду подавали в чашах из драгоценных металлов. Султаны ели из золотых, серебряных или китайских фарфоровых чаш. И все равно всё это происходило прямо на коврах.[3]

Нидерландцы, которые вели бойкую торговлю с Османской империей, переняли эту традицию на свой лад и стали есть с ковра в привычной им обстановке — за столом.

Наука ковроведения

Марию с Христом-младенцем как царственную особу (Царица небесная, лат. Regina Coeli) так же было принято изображать на редкой красоты и качества турецких коврах. Но может ли так быть, что христианка изображалась сидя на исламской роскоши? Существует версия, что многие ковры, изображённые на религиозных полотнах, попадали в Европу из христианской Армении. Мол, никакого противоречия. Однако из-за того, что наука ковроведения сравнительно молодая, по целому ряду ветвей всё ещё идёт проверка теорий со всевозможными корректурами. Скорее всего ковры и здесь — признак царственных особ.

Почему ковры называют по именам художников?

Собственно, почему многие ковры в Европе до сих пор называют по именам художников: Кривелли, Гольбейн, Лотто? Потому что вплоть до 19 века никто не интересовался историей и возникновением невероятного количества ориентальных ковров.[1] Были утеряны не только сами экземпляры, традиция узоров различных изделий, но и технологии изготовления той или иной школы восточного искусства ковра. А когда стали разбираться, на помощь исследователям пришли именно художники, которые работали в сверхреалистичной манере изображения.

Первую классификацию ориентальных ковров составляли при помощи картин — распознавали узоры и давали им автоматически имя автора живописного произведения. Позже, правда, выяснилось, что, к примеру, ушакские ковры встречаются и у других художников, но привычка называть ковры с золотыми звёздами по краям именно коврами Гольбейна так и сохранилась.

Юлиус Лессинг (нем.Julius Lessing, 1843-1908) - немецкий искусствовед и первый директор музея ремесла в Берлине — Kunstgewerbemuseum Berlin — первым предложил классифицировать ковры с помощью живописи и иллюстрации. А всё потому, что оригинальные ковры просто выбрасывали по старости — никто не видел в запыленных и протёртых тряпках какой-то ценности. По картинам старых мастеров Лесинг определил не только различные узоры, но и возможный период появления ковров в Европе.

Дело было примерно так: брали картину знаменитого мастера, анализировали узоры изображённых ковров, ворс, мягкость (спасибо нарисованным складкам), частоту появления в работах самого мастера и его современников, а потом для удобства и классификации во времени давали ковру имя художника. Благодаря подобному сравнительному анализу так же выяснилось, что первый налаженный импорт восточных ковров принял какие-то очертания лишь только в 15 веке. То есть ковры были известны и раньше, но бойкой торговли, как в 17 веке, между Европой и Османской империей ещё не было.

Перемена участи?

К середине 17 века статусность ориентальных ковров, как и страстное желание обладать ими, постепенно сошли на нет. Случилось это потому, что в моду вошли другие ковры — французских мануфактур [6]. Они постепенно вытеснили ориентальные ковры и стали признаком вкуса и роскоши у европейской знати.

К тому же предпринимательные нидерландцы наладили в своё время торговые пути с Востоком настолько, что стали завозить с хорошим и весьма низкокачественный товар. Существуют даже свидетельства различных восточных мастерских, что для того, чтобы удовлетворить спрос Европы, Восток стал производить очень грубые, быстрого изготовления ковры. К тому же некоторые ковровые изделия стали изготавливать в самих Нидерландах — имитировать восточные узоры менее трудоёмкими методами. Спрос рождает предложение. В какой-то час рынок просто перенасытился, в том числе и товарами низкого качества. Всё, как сейчас.

Символ грехопадения?

Итак, судя по всему гордиться ориентальными коврами было модно только на протяжении довольно короткого времени. Ситуация примерно такая же, как с тюльпанами. До краха тюльпанной биржи в Алкмаре в 1637 году тюльпаны с языками пламени на лепестках были символом богатства настолько, что состоятельные нидерландские женщины украшали себя ими вместо золота и драгоценностей. Но сразу после Чёрной пятницы тюльпаны стали символом глупости, алчности, тщеславия и расточительности.

А что, если ковры в работах мастеров начала века означают нечто совсем иное, чем те же ковры в середине или конце века? Давайте присмотримся.

Можно подумать, что хозяйка дома в «Спящей девушке» — а она очень хорошо одета для служанки — устала так, что заснула за столом. Но ковёр, как будто беспорядочно разбросанные предметы и опрокинутый бокал говорят совсем о другом. В строгой Голландии 17 века хозяйка очага должна была поддерживать постоянный порядок и чистоту. Картина — словно немой укор. Напоминание женщине — хранительнице очага — о её обязанностях. Леность считалась одним из худших пороков.[20] Путешественники того времени часто рассказывали о том, что нидерландские дома просто блестели от чистоты. Но почему это вдруг дорогой ковёр мог неожиданно стать символом греха?

Ковры Вермеера

Ян Вермеер, который известен всем как прекрасный художник, был ещё и ткачом каффы [5] — материала для обивок диванов и кресел. Он прекрасно разбирался в технологии изготовления различных тканей и их ценности.

У Вермеера было 11 детей и весьма нестабильное финансовое положение. [2] Предположительно именно поэтому в его хозяйстве водился дешёвый ковёр, который всплывает в целом ряде картин художника. Ведь некогда дорогостоящие восточные ковры настолько обесценились и в восприятии, что Вермеер использует их изображение как символ праздности и греха.

Сцены из жизни борделя были довольно излюбленными в жанровой нидерландской живописи. Их называли bordeeltjes. Популярностью они пользовались совсем не из-за пикантности ситуаций, а как призыв к более моральному поведению — в качестве назидания.

Добрую часть картины «У сводницы» занимает именно ковёр достаточно грубой, по мнению экспертов, работы. Доступный по цене, он сравнивается с девушкой, которую тоже покупают как доступную. На этой картине вы видите так называемый «медальонный ушак» — ковёр с узорами из медальонов и сетки из флоральных элементов из турецкого города Ушак (Usak).

Изображение этого ушакского ковра на картине Вермеера считается одним из самых знаменитых. Этот же ковёр можно встерить как символ предостережения в других картинах художника.

Например, «Урок музыки». Ковёр занимает большую часть переднего плана картины. За ним находится музыкальный инструмент — в случае Вермеера символ страсти и желания плотских утех, а на заднем плане учитель и ученица. Картина, что бы вы там не подумали, предостерегает от грехопадения.

Тот же самый «медальонный ушак» изображён и на картине «Девушка, читающая письмо у открытого окна», фрагмент которой я демонстрирую в самом начале поста. Скрытая эротичность сцены считывается не только благодаря чаше с фруктами, из которой выкатываются символы страсти и грехопадения — персики и яблоки, но и да-да, ковром. Открытое окно трактуется как желание вырваться из замкнутого помещения. Падение очень близко, женщина явно должна быть начеку.

Многие всё-таки склоняются к тому, чтобы видеть в работах Вермеера только то, что изображено — без эмблематических толкований. Как поступать вам — толковать или нет — ваш личный выбор.

На сегодняшний день не сохранилось ни одного экземпляра ушакских ковров. Все были бесследно утеряны. Но благодаря нидерландским художникам на «медальонных ушаков» можно всё ещё полюбоваться.

Современная традиция застилать столы коврами

Традиция застилать столы коврами сохранилась в Нидерландах до наших дней. Когда я увидела своими глазами ковёр на столе в одном из ресторанов в Нидерландах, сначала не могла понять, в какой ящик сознания уложить увиденное. Ведь одно дело, когда видишь красивый, детально прописанный ковёр на столе в работах нидерландского мастера, которым беспредельно восхищаешься. И совсем другое дело, когда понимаешь, что на этом едят.

Подобные ковровые покрытия для столов можно купить в нидерландских мебельных магазинах.

В гугле эти ковры на столы можно найти по ключевым словам на нидерландском 'Smyrna tafelkleed', 'Perzisch tafelkleed', что в общем-то просто означает «персидская скатерть». Нужно, правда, признаться, что у этих ковров действительно скатерное качество — они тонкие, мягкие, зачастую с напечанным узором и по достаточно доступной цене. Это уже далеко не те ковры-тебризы [4], которыми из соображений богатства и статусности застилали столы или позировали на их фоне. И даже не те более грубые и дешёвые ковры, которые Вермеер использовал как символ грехопадения. То, что используется сейчас — доступная по цене дань традиции.

Теперь вы знаете, что те или иные ковры означают в картинах и почему. Смотрите внимательно на ковры, на дату создания работы и радостно отмечайте про себя, что вы знаете о работе нечто, что ускользает от простого обывателя ;-)

-----------------------------

Источники

[1] Orientteppiche in der Renaissancemalerei

[2] Jan Vermeer und seine Zeit

[3] Die Tischkultur der Osmanen

[4] Ковры «Тебриз»

[5] Caffa (Gewebe)

[6] Savonnerie Manufaktur

[7] Orientteppich

Более подробная и разносторонняя версия статьи опубликована впервые в моём журнале несколько лет назад и находится по ссылке.

|

Метки: истории знаменитые люди art artists Нидерланды удивительное рядом мои статьи сlose-up |

Скажи нет чёрной риторике |

|

Метки: психология помоги себе сам правила хорошего тона мои статьи этика |

Интересные факты о дизайне: Фирменный шрифт |

Каждая уважающая себя компания или организация рано или поздно сталкивается с проблемой единого фирменного стиля. От того, насколько быстро потенциальный клиент или потребитель распознаёт ту или иную марку, зависят порою не только объёмы продаж выпускаемых продуктов, но и положительные эмоции, способствующие более выгодному позиционированию марки на рынке и, как следствие, лучшим продажам.

YouTube" title="Рекламная кампания Кока-Колы об утилизации пластика для их бутылок. "Coca-Cola is pushing a big sustainability message in its latest marketing campaign." Image / YouTube" />

YouTube" title="Рекламная кампания Кока-Колы об утилизации пластика для их бутылок. "Coca-Cola is pushing a big sustainability message in its latest marketing campaign." Image / YouTube" />

К сожалению, многие заказчики упускают из вида, что частью фирменного стиля, способствующего формированию восприятия целого бренда, является шрифт: выбранная гарнитура, размер, соответствие продукту и многое другое.

Для того, чтобы стиль компании был действительно фирменным и единственным в своём роде, следует озадачиться разработкой индивидуального шрифта. Бренды должны «говорить» на своём индивидуальном языке. А шрифт, как сказал известный немецкий типограф Эрик Шпикерман (нем. Eric Spikermann, *1947), — это визуальный язык. {1}

Если использовать банальный и избитый шрифт, сам бренд и его продукция или аудиовизуальные материалы станут банальными и даже незаметными.

Чтобы избежать банальности и незаметности, около 1985 года компания Mercedes обратилась за дизайном фирменного стиля, который включал в себя и разработку корпоративного шрифта, к известному дизайнеру и типографу Курту Вайдеману (нем. Kurt Weidemann, 1922-2011). Работа продлилась около 4х лет.

Если даже такой концерн как Mercedes на протяжении порядка 100 лет не боится перемен и неустанно работает над улучшением не только своей продукции, но маркетинговых стратегий, к которым относится и единый, последовательный фирменный стиль, чем ваша компания хуже?

Эрик Шпикерман в своей книге «О шрифте» {1} говорит, что раньше проектировать или переделывать шрифт было дорого и затруднительно. Теперь же, в эпоху цифровых технологий, подобный шрифт можно заказать у любого дизайнера шрифтов — типографа.

По Шпикерману:

Дизайнеры шрифтов снабдят вас и одним начертанием для конкретного продукта, и большой системой для всех нужд.

Курт Вайдеман создал для компании Mercedes целую шрифтовую семью Corporate A-S-E. {2} Речь о следующих трёх гарнитурах шрифтов:

- Corporate A относится к шрифтовой семье Антиква — шрифт с засечками — и используется компанией для легковых автомобилей;

- Corporate S относится к семье Гротеск — шрифт без зесечек — и используется для грузовиков;

- Corporate E относится к семье Эгиптьен, он же брусковый шрифт, и используется для инженерных разработок.

На свет появились три фирменные гарнитуры шрифта, которые используются по сей день не только для продукции компании, но и для каталогов, рекламной продукции, для оформления автомобильных салонов, корреспонденции, а так же для визитных карточек служащих Mercedes по всему свету.

Подобную практику переняли и другие компании, телеканалы и издательские дома. Например, компания Bosch пользуется в рамках фирменного стиля и коммуникации с клиентами одноимённым шрифтом, разработанным немецким дизайнером и типографом Эриком Шпикерманом, которого я уже упоминала выше.

В личном разговоре в студии Эрика в Берлине он рассказал мне, что компания Bosch уже давно «отбила» расходы на создание своего фирменного шрифта, потому что продаёт его даже тем дизайнерским агентствам, которые оформляют печатную и цифровую продукцию для самой же Bosch. Без покупки лицензии дизайнерские или рекламные агентства не имеют права приступать к оформлению продукции. Вот так-то.

Всё тот же Шпикерман в сотрудничестве с коллегой Кристианом Швартцем разработал в 2005 году шрифт DB Type для немецкой железнодрожной компании Deutsche Bahn AG. Если вы будете путешествовать по Германии на поезде, то теперь будете знать, что надписи, которые вы видите из окна поезда на вокзалах, в фирменном журнале немецкой железнодорожной компании или на билетах, созданы Шпикерманом и его коллегой.

Индивидуальный шрифт, разработанный специально для вашей компании — это не роскошь, а необходимость. Не только возможность заявить о себе, но и организовать внутреннюю работу фирмы так, чтобы какой-нибудь новичок-дизайнер не оформил вашу продукцию самым ненавистным шрифтом Comic Sans :-)

----------------------

Источники

{1} Шпикерман, Э., О шрифте, издательство Манн, Иванов и Фербер, 2014г.

{2} Corporate A·S·E von Kurt Weidemann

|

Метки: знаменитые люди Германия design мои статьи |

Сlose-up: Причудливый прибор доктора Лероя |

|

Метки: art artists удивительное рядом мои статьи steampunk художнику на заметку |

Интересные факты о дизайне: Безумцы |

«Безумцы» (англ. Mad Men) — американский драматический телесериал 2007-2015 годов, снятый по замыслу американского режиссёра и сценариста Мэттью Вайнера (англ. Matthew Weiner, *1965) для телеканала American Movie Classics (AMC). [1]

Он получил рекордное количество наград и положительных откликов. Существует даже мнение, что телесериал стал культовым и отражает как нельзя лучше не только социальную жизнь вообще, но и быт дизайнеров в Америке 60-70х годов. Однако реальный человек — легенда дизайна Джордж Лоис (амер. George Lois, *1931), который якобы послужил прототипом главного героя — креативного директора Дона Дрейпера в вымышленном рекламном агентстве «Стерлинг-Купер», весьма недоволен авторами телесериала, и даже считает фильм оскорбительным и крайне лживым.

По фильму, престижное рекламное агентство «Стерлинг-Купер» расположено на элитной Мэдисон-авеню в Нью-Йорке со всеми вытекающими. Его опустошённые сотрудники в погоне за «длинным долларом» сами называют себя «безумцами», прожигают жизнь и становятся участниками целого ряда событий.

Легенда Джордж Лоис, которого Wall Sreet Journal назвал в своё время супергероем рекламного бизнеса, был настолько возмущён эксплуатацией своей фигуры в «Безумцах», что отреагировал весьма резко и бескомпромиссно на попытку дискредитации целого поколения талантливых, незаурядных дизайнеров.

Если вы пока не знаете, кто такой Лоис и не знакомы с его обложками для «Esquire», вот небольшой пример его рекламной дерзости в «особо крупных размерах». В своих рекламных кампаниях дизайнер иногда умышленно перегибал палку. В 1985 году молодой модельер Томми Хилфигер (англ. Tommy Hilfiger, *1951) был всего лишь владельцем небольшого магазинчика одежды в Манхеттене и особой популярностью не пользовался. Первые плакаты Лоиса для рекламной кампании Хилфигера были совершенно дерзко развешаны на Таймс-сквер (англ. Times Square) — на площади в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке и провоцировали читателя возмутительным высказыванием:

Четыре великих американских дизайнера мужской одежды

R_ _ _ _ L _ _ _ _ _

P_ _ _ _ E _ _ _ _

C_ _ _ _ _ K _ _ _ _

T _ _ _ _ H _ _ _ _ _ _ _

Уже на следующий день весь город хотел знать, кто же, чёрт побери, этот «T _ _ _ _ H _ _ _ _ _ _ _» . Томми Хилфигер стал знаменитым буквально за ночь. Эта оригинальная Томми-кампания стала исполнившимся предсказанием, потому что на сегодняшний день бренд Tommy Hilfiger является одним из самых популярных во всём мире. У нас в семье есть даже шутка: «Поедем за новой одеждой? А что там даёт Томми, который нас одевает?» :-) Не знаю, как вам, а мне в своё время пришлось поискать, кто такой, чёрт побери этот P_ _ _ _ E _ _ _ _ на плакате Лоиса. Оказалось, что Perry Ellis.

Упомянутая выше рекламная кампания в исполнении Лоиса весьма разозлила модельеров, чьи имена словно эксплуатировали для поднятия имиджа неизвестной марки. Джордж Лоис рассказал, что пару месяцев после старта рекламной кампании для Хилфигера, он, Лоис, отправился поужинать с женой в ресторан. Там дизайнер встретил тогда уже знаменитого модельера Кельвина Кляйна (англ. Calvin Klein, *1942), на чьё имя был намёк в Томми-кампании и который был явно разозлён растущей популярностью какого-то там Хилфигера. Кляйн приблизился к Лоису и стал разъярённо размахивать пальцем перед лицом дизайнера: «Знаете ли Вы, что я потратил 20 лет жизни, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь, и куда вы приписали никому неизвестного Хилфигера?» Лоис якобы вежливо взял Кляйна за палец, отодвинул от своего лица и ответил: «Дурак! Зачем терять 20 лет на то, что можно уладить за 20 дней?!» [2]

Ваше дело, верить или нет словам Лоиса — у меня такое чувство, что на старости лет он стал приукрашать свои слова и поступки. Например, в своей книге [2] он описывает, что попал солдатом на войну в Корею, потому что, возмущённый расистским оскорблением офицера, смачно отправил командующего сержанта туда, где и раки не зимуют. Или что приучил себя ещё в молодые годы спать всего 3 часа и называет идиотами всех, кто отводит отдыху больше 3х часов в сутки. Однако сложно отрицать, что Джордж Лоис прослыл человеком не только весьма талантливым, но и дерзким, решительным, провокативным. Вероятно, времена тогда были такие, что сыну цветочника из семьи греческих эмигрантов местом жительства в проблемном районе Нью-Йорка нужно было уметь махать кулаками, в том числе и вербально. При этом постоянно держать марку человека прямолинейного и задиристого.

Итак, в первую неделю 1960 года, когда разворачивается и действие телесериала «Безумцы», Джордж Лоис действительно основал второе по величине во всём мире креативное агентство «Papert Koenig Lois», которое сейчас принято называть «The Real Mad Men» (настоящие «Безумцы») и произвёл переворот в мире рекламы[2].

По его словам, 60е годы в Америке были по-настоящему героичными в истории коммуникативного дизайна. Тогдашние создатели рекламы были настоящими смельчаками и не имели ничего общего с прилизанными героями «Безумцев».

Так, Лоис говорит в своей книге: «Этот сериал действует изрядно на нервы и является очередной мыльной оперой в гламурном офисе, где стильные кретины спят с похотливыми секретаршами с начёсанными волосами, попивают мартини и курят до смерти, при этом создают тупую, безликую рекламу, в которой нет ничего от того времени. Ни намёка на Движение за гражданские права чернокожих в США, ни слова о зарождающемся движение за права женщин, мерзкой войне во Вьетнаме или других революционных событиях 60х годов, которые навсегда изменили Америку. Чем больше я думаю о «Безумцах», тем больше воспринимаю этот сериал как личное оскорбление. Убирайтесь к чёртовой матери, «Безумцы», — лживые шовинисты в серых фланелевых костюмах, бездарные сынки, расисты, антисемиты и республиканские сукины дети! И к слову, в свои 35 я выглядел куда лучше, чем Дон Дрейпер»[2].

Как бы там ни было, спасибо Лоису за его идеи, величие и да, за его задиристость тоже. Долгих лет и ещё большего количества потрясающих идей!

Источники

-----------------------

[1] Britannica: Mad Men, American television series

[2] Lois G., Verdammt gute Tipps (f"ur Leute mit Talent!), Phaidon, 2012

|

Метки: истории знаменитые люди design книги и авторы мои статьи отличные книги |

Интервью в прямом эфире "Будем друзьями" |

Дорогие читатели! 23 июня в 19:00 по московскому времени вы можете присоединиться к онлайн-интервью команды Живого журнала с моей скромной персоной в качестве зрителей или участников. Буду рада ответить на ваши вопросы о жизни в творчестве, иллюстрации и живописи.

Подробная информация о встрече здесь: «Будем друзьями» с Натали Ратковски

Присоединиться к мероприятию в день интервью можно по ссылке: Zoom c Натали

До встречи в прямом эфире 23 июня в 19:00 по Мск!

|

Метки: обо мне любимой будемдрузьями |

Знаменитые женщины |

У многих хоум-офис связан сейчас с бесконечными совещаниями в скайпах, зумах и прочих видео-конференциях. Как правило, мне приходится скучать во время таких мероприятий, поэтому я — рисую. Народ, правда, начинает нервничать: со стороны кажется, что я что-то дотошно записываю. Тогда я стала показывать у себя в строит на Инсте, что я там скетчу и какие портреты получаются. Среди них были и шаржи на нескольких женщин-художниц. Вслед за показом скетчей последовали просьбы рассказывать почаще и побольше о женщинах-художницах. Ну что ж, почему бы и нет — я ведь и так периодически говорю о женщинах в искусстве. Волнующая тема, так сказать. Если вы не видели, вот ссылки на старенькие посты:

1. Статья, в которой есть рассказ о женщинах Баухауса

2. «Женское искусство хуже мужского?»: часть 1, часть 2

3. Статья о дизайнере Дорте Маилил

4. Шерше ля Фам или Святой мир Ларссонов под солнцем

5. Здесь есть о Марии Сибилле Мариан: часть1, часть 2

6. Софонисба Ангишола и судьба женщины в эпоху Возрождения

7. Цветы и женщины или потрясающая мастерская Клер Баслер

8. Эбигейл Браун: птицы из ткани

9. Софи Вудроу: миры из керамики

Глубже уже не стала копать: в этом блоге вся жизнь «на плёнке». Всего не пересмотришь уже, да и лень. А продолжение будет. Хочется верить.

|

Метки: знаменитые люди art artists мои статьи мужчины и женщины |

Шерше ля фам или Почему Моне воспитывал шестеро чужих детей |

Часть 1; часть 2

Cherchez la femme — французская фраза, означающая в переводе на русский «Ищите женщину». Вошла она в нашу жизнь с лёгкой подачи Александра Дюма и означает, что причиной многих, в том числе и необъяснимых, поступков мужчин, как правило, являются женщины — спутницы жизни.

В случае с великим французским импрессионистом Клодом Моне (1840-1926) многие его поступки были продиктованы любовью к двум женщинам в его жизни: Камилле Донсье (фр. Camille Doncieux, 1847 — 1879) и Алисе Райнго (фр. Alice Raingo, 1844 — 1911).

Алиса

Алиса Ошеде-Моне (фр.Hosched'e-Monet), урождённая Райнго, была долгие годы официальной супругой Эренста Ошеде — одного из первых меценатов импрессионистов, который позже стал ярым противником своих любимцев, автором и критиком. И только далеко за 40 Алиса Ошеде превратилась из гражданской жены художника в Алису Моне.

В наши дни некоторые матери-одиночки уверены, что с ребёнком на руках из первого брака им будет сложно найти нового спутника жизни. Это предубеждение кажется тем более странным, когда понимаешь, что некоторых женщин уже в беспокойном 19 веке брали замуж и с шестью «чужими» детьми. При этом слёзно признавались в любви и умоляли остаться. Поэтому «шерше ля фам» здесь можно перевести и как «всё дело в женщине», куда её берут или нет. Кем же была эта персона, которая с несколькими детьми на руках вскружила голову сразу двум мужчинам?

Как я уже упоминала в первой части поста, спутницей жизни известного французского импрессиониста Алиса Ошеде стала примерно ещё в период болезни и смерти первой жены Моне — Камиллы — в 1879 году. Если поверить подозрениям в тайной связи Алисы и Клода в замке Роттембург (фр. Ch^ateau de Rottembourg), то ещё несколькими годами ранее — в 1876.

Женщина она была с характером и, хотя прожила с Моне более десятка лет в гражданском браке до официального оформления отношений, рьяно придерживалась условных приличий, ссылаясь на свою глубокую религиозность. До свадьбы Алисы с Моне, которого даже дети уже звали «папа Моне», художник обращался к даме сердца исключительно на вы и не позволял себе ни в одном письме говорить с Алисой о каких-то интимных вещах, хотя переписка была весьма эмоциональной и частой. К тому же жениться на возлюбленной художник смог только через год после смерти Эрнеста — лишь после условного времени траура, хотя Алиса практически не видела законного супруга все эти годы.

В своё время мама Эрнеста была в шоке от решения сына связать свою судьбу с 17-летней светской пигалицей. Ведь уже мать Алисы была внебрачной дочерью некоего богатого фабриканта — так себе пассия для требовательной маман. Эрнест же, опьянённый любовью, женится на Алисе против воли родителей и даже имеет дерзость познакомить свою избранницу с ними уже после свадебного путешествия. Вопрос об антипатии семьи Ошеде к Алисе был предрешён. Однако, после знакомства с молоденькой женой Эрнеста, maman Ошеде делает пометку в своём дневнике, что не так уж всё плохо:

«Эрудированная молодая женщина, интеллигентная и волевая... Она с такой лёгкостью подхватывает беседу, только вот говорит на мой вкус немного громко. И черты лица у неё куда более тонкие и мягкие, чем на фотографии.» {1}

В последующие годы неприязнь семьи Ошеде к невестке улетучилась окончательно. Во-первых, хотя у Алисы было ещё восемь братьев и сестёр, она получила внушительное приданное размером более 100 тыс. франков. {1} Во-вторых, потому что родила один за другим шестерых крепких внуков, к тому же активно участвовала в светской жизни и слыла изысканными манерами.

После смерти отца Алиса получает не менее внушительное наследство — около 300 тыс. золотых франков и замок Роттембург, стоимость которого оценивалась в 175 тыс. франков. Подобный поворот событий пришёлся Эрнесту весьма по вкусу. К тому времени он уже пустил по ветру львиную долю своих собственных денег и приданное Алисы. С новой финансовой «прививкой» жены мужчина начинает жить по-королевски. Коллекционирует искусство, устраивает пышные приёмы, на которых шампанское льётся рекой, и окружает себя предметами роскоши. При этом по-прежнему остаётся никудышним предпринимателем.

На просьбы своей матушки изменить расточительный образ жизни, пока не стало совсем поздно, упрямый Эрнест кивает на Алису. Это якобы она так привыкла к роскоши и светскому обществу, что не готова расстаться со своим Роттембургом.

Примерно в это же время — в 1876 году — Моне устал от начавшей пить Камиллы: у неё уже тогда обнаружились проблемы со здоровьем, якобы связанные с многочисленными прерываниями беременности. Он устал и от Аржантея, и от постоянных финансовых трудностей. Художник уезжает в Париж, но его больше не радует даже сад Тюильри.

И здесь на сцену выходит Алиса: очаровательная, изысканная интеллектуалка, одетая по последней моде — воплощение мира, который кажется художнику просто недосягаемым. А дальше следует приглашение Эрнеста поработать в Роттембурге, долгие месяцы бурной живописи Моне вдали от Камиллы и маленького Жана.

Примерно через 9 месяцев после лета, которое Алиса и Клод провели наедине в замке Роттембург, когда Эрнест улаживал дела в Париже, а Камилла занималась школой Жана в Аржантее, на свет появляется шестой ребёнок Алисы — Жан-Пьер, который напишет позже книгу «Claude Monet, ce mal connu» — можно перевести как «Малознакомый Клод Моне», в которой он раскроет широкой общественности неизвестные стороны жизни великого мастера и поведает о своих личных впечатлениях и воспоминаниях.

Вероятнее всего этот мальчик всё-таки был сыном Эрнеста, а не Клода. Ведь в итоге всё своё состояние, включая десятки работ и этюдов ценой в миллионы франков, как и дом с садом в Живерни, Клод Моне оставил своему единственному выжившему родному сыну — Мишелю Моне. Тот в свою очередь завещал всё добро отца ни сводным родственникам и их потомкам — своих у него не было, а музею Мармоттан-Моне в Париже.

Однако, вернёмся к событиям 19го столетия в конце 70х. Кажется, что в то время обе семьи сильно лихорадило — и Моне, и Ошеде. Эрнест Ошеде объявляет себя банкротом, бросает жену и шестерых детей на своего друга Клода Моне в деревенском Ветёй, закладывает замок Роттембург и укрывается от кредиторов. Некоторым сложно представить ситуацию, когда супруги официально ведут раздельно друг от друга финансы. Но Алиса вела свою «кассу» и с Эрнестом, и позже с Клодом. Поэтому не стоит удивляться, что среди кредиторов Эрнеста была и его собственная жена Алиса, которая от лица семьи Райнго выставила ему счёт на более чем 90 тыс. франков.

Открытым остаётся вопрос, почему Эрнест оставил свою семью именно на Клода Моне? Злые языки утверждали, что «сначала Эрнест содержал никчёмных импрессионистов, чтобы они потом содержали его.» {1} Думаю, что здесь было всё куда сложнее. Однако факт остаётся фактом, что хотя у Эрнеста Ошеде была масса друзей, свои проблемы в виде жены, шестерых детей и кредиторов, которые наведывались в дом Моне в Ветёй и громили мебель и посуду в поисках должника, Ошеде переложил именно на плечи Клода. Этот факт породил множество кривотолков, включая предположение, что последний ребёнок Ошеде — плод тайной любви Алисы и Клода.

Что до Моне — в конце 70х он тоже оказывается в безнадёжной ситуации. Сначала в тяжёлых муках умирает его первая жена Камилла, болезнь которой поглощала огромные суммы денег, а художник погружается в сильнейшую депрессию. Пошатнувшееся финансовое положение осложняется ещё и тем, что упомянутый выше друг и меценат Моне — Эрнест Ошеде — пускает собственную коллекцию работ Моне с молотка и сбывает картины по цене в десятки раз ниже, чем они стоили при покупке. Позже Ошеде будет винить именно импрессионистов в личном фиаско, а не собственный расточительный образ жизни. {1}

Работы художника падают в цене ещё и потому, что круг потенциальных покупателей весьма обозрим: импрессионисты все ещё те самые пройдохи, которые забывают дописать свои работы и довольствуются кривыми эскизами на полотне, выдавая их за готовые картины. К тому же покупателям известно, в каком безысходном положении находится художник и пользуются этим: он вынужден отдавать им свои работы за копейки, чтобы хоть как-то выжить.

Алиса, которая оказывается сиделкой Камиллы, а потом «приёмной матерью» осиротевших детей усопшей, сначала пишет о ней в письмах свекрови как о подруге, которая нечеловечески страдала. Но уже некоторое время спустя, когда Алиса сближается с Клодом, якобы первым её требованием к новому избраннику становится уничтожение всех личных вещей Камиллы, включая письма и фотографии. Историки утверждают, что Алиса сделала это из ревности {1}, но доказательств тому я не встречала. Вполне возможно, что всё куда банальнее и не так «зажигательно», и вещи Камиллы просто затерялись при многочисленных переездах семьи. Поэтому до наших дней дошли столь скудные сведения о первой жене художника.

Долгие годы у Моне нет ни воли, ни средств выкупить у города землю на кладбище, где похоронена Камилла. Простая могилка с ржавеющей железной оградкой, заросшая бурьяном, — всё, что остаётся от бывшей любимой женщины великого импрессиониста.

Но как же так случилось, что Алиса, которая с пелёнок была окружена роскошью и прислугой, оказалась сиделкой при умирающей «путане», учительницей музыки, матерью восьмерых детей, а позже даже кухаркой и прачкой, когда прислуга покинула дом из-за вечных задержек гонорара? И как будто этого было мало, некоторое время спустя Алиса становится сама падшей — замужней женщиной, сожительствующей с другим мужчиной.

Как чувствовала себя бывшая владелица замка, когда даже деревенская молочница могла остановить её на рынке среди промозглой зимы и отчитать за долги, а прачка могла неделями удерживать чистое бельё семьи, вынуждая Алису оплатить задолженности? Видимо, в какой-то момент что-то пошло не так.

Когда же Эрнест, озабоченный близостью жены к другу, зовёт Алису с детьми покинуть Ветёй и приехать к нему в Париж, та уклончиво отвечает, что если они уже в деревне создают для него такие большие расходы, что же тогда говорить о столице. И остаётся рядом с Моне, не забывая отчитываться перед мужем, сколько денег господин Моне занял ей на еду и одежду модистки для детей. Поясню, что эти долги исчислялись тысячами в месяц, когда средняя французская семья жила на скромные сотню франков.

Неопределённость Алисы в отношениях с Эрнестом будет ещё долгие годы камнем преткновения в её отношениях с Клодом. Законный муж будет ещё многократно и настойчиво требовать возвращения жены любой ценой. Даже станет вовлекать в ссоры старших детей и родных Алисы, которые так же осуждали связь Алисы и Клода. При этом так называемый законный муж и отец будет по-прежнему оставлять семью без средств к существованию и элементарного внимания.

Существует мнение, что с Камиллой художник разделял горести, а с Алисой — успех и достаток. {2} Но это не совсем так. Как можно понять из слов выше, на долю Алисы выпали непростые испытания.

Дело здесь скорее в том, что отношения с Алисой развивались во второй половине жизни Клода Моне, когда к художнику постепенно пришло признание, уверенность в собственных силах и финансовая стабильность. При этом именно Алиса обеспечила Моне такие бытовые условия для творчества и столь надёжный тыл и поддержку, каких он скорее всего не знал в свои молодые годы рядом с Камиллой.

В 1881 году, всего через два года после смерти Камиллы, младшие дети Алисы уже называют художника «папа Моне». Эрнест не появляется даже на совершеннолетие старшей дочери. Но ровно в тот момент, когда Ошеде-Моне решают покинуть Ветёй, законный муж в очередной раз вспоминает, что где-то там у него есть семья и шлёт Алисе письмо, обвиняющее её в сожительстве с Моне. Но не тут-то было. Алиса даёт ему решительный отпор: мол, какая дерзость с твоей стороны «дорогой друг» — я, мол, с удовольствием приеду к тебе в Париж, но где просторная квартира, где подарки, где извинения за то, что ты поставил уважаемого Моне в такое нелепое положение? Учитывая то, что Алиса действительно сожительствовала с Моне, а жена и дети были в то время по закону практически собственностью мужа, — довольно дерзкий ответ. Если вы знакомы с историей Гогена — современника Моне, то наверняка вспомните, насколько низко он себя вёл по отношению к брошенной жене и детям, требуя «отдачи от собственности».

В итоге Алиса оказывается на распутье. Одно дело жить под крышей друга семьи, посылать мужу счета и якобы из любви к ближнему воспитывать обоих осиротевших мальчиков Моне. А другое, вопреки призывам мужа о воссоединении семьи, последовать за Моне из Ветёй в Пуасси и обнажить постыдную историю связи замужней женщины с вдовцом — признаться всему свету в так называемом «диком браке».

Мужчины — Эрнест и Клод — в итоге настолько рассорились, что даже в те редкие дни, когда Эрнест приезжает проведать детей, Моне убегает их своего собственного дома, чтобы не встречаться с соперником. А Алиса всё ещё не может решить, что же делать. Как женщина практичная, она понимает, что у Эрнеста нет денег и уже никогда не будет. К тому же подозревает, что если она всё-таки уедет с мужем — ведь дети любят папочку вопреки всему — ей грозят новые долги, потому что придётся вернуть огромную сумму уважаемому Моне за содержание её детей. Она ведь уверяла Эрнеста, что живёт под крышей Моне как у друга и занимает у него деньги. Но, что куда трагичнее, Алисе придётся навсегда расстаться с любимым мужчиной. И что же она делает? Оставляет в подвешенном состоянии обоих ещё на 10 лет. И это, повторюсь, в общей сложностью с восемью детьми на руках, причём без надёжного дохода и постоянного места жительства.

Зимой 1885 года Моне настолько потрясён возможной разлукой с Алисой — Эрнест в очередной раз пожелал вернуть её себе, подключив к скандалу старших детей — что уезжает прямо в день рождения возлюбленной из дома и пишет даме сердца более чем грустные строки. Он понимает, что все эти годы жил в иллюзии, что Алиса принадлежит только ему. Клод Моне находится на грани нервного срыва:

«Я благополучно прибыл в порт на моей родине, но охвачен печалью и подавлен после столь жестокого удара судьбы. ... Я знал ещё в начале нашей любовной истории, что это прекрасное приключение заведёт нас в тупик. Но когда я поставлен перед фактом разлуки с Вами, то понимаю, что не могу жить без Вас — моей спутницы. ... Художник во мне умер. ... Я не смог бы сейчас работать даже при самой прекрасной погоде. ... Прежний Моне — мёртв.»

Видимо, некому было встряхнуть Клода за плечи. Казалось бы, беги ты от этих проблем с замужней женщиной с выводком детей. Зачем тебе весь этот цирк? Но со стороны всегда проще рассуждать, что и кому лучше сделать ;-)

История умалчивает о том, что же в итоге произошло, почему и как улеглись страсти, потому что Алиса с детьми осталась при Моне и ещё пару раз сменила вслед за ним место жительства, пока не оказалась в Живерни, куда её законный муж так никогда и не приехал — даже ради детей. Ей суждено вернуться к Эрнесту буквально за неделю до его смерти, когда женщина словно чувствует неладное и отправляется в Париж к умирающему супругу, которого излишки еды и алкоголя привели к параличу. Она не отходит от него день и ночь, и, судя по всему, улаживает все формальности по наследству и организует для больного последнее причастие, как в своё время для Камиллы. По просьбе детей Алисы, их папу хоронят недалеко от дома — в Живерни.

Итак, именно Алиса стала для Моне той самой тихой и надёжной гаванью, которая позволила мастеру успокоиться и посвятить себя исключительно творчеству. Дети четы Ошеде-Моне рассказывали в последствии, что Моне был настоящим тираном, но мог быть и абсолютно нежным и любящим. В доме в Живерни был строгий распорядок дня — как в казарме. Дети вставали по звонку, завтракали, выполняли поручения по дому, должны были вести себя тихо и не мешать работать папе Моне.

Сам Моне никогда не заходил на кухню, но требовал от Алисы уже в воскресенье составленное на всю неделю меню, которое предварительно одобрял. Якобы потому, что только он знал, сколько и чего созрело в саду, и сколько курочек и кроликов находятся в хозяйстве. Моне вообще обожал хорошо и изысканно поесть — об этом свидетельствуют многочисленные рецепты — порядка 180, которые он собирал и записывал, хотя сам никогда не готовил. По свидетельству детей, вся жизнь семьи была устроена вокруг Моне и его потребностей. В одном из многочисленных документальных фильмов о Живерни, к сожалению не припомню названия, куратор музея объясняет это тем, что Алиса отдавала себе отчёт в величии Моне. Думаю, что и здесь всё было куда проще. Как иначе было прокормить семью из 10-ти человек, многочисленных слуг, нянек и садовников, если Моне был единственным, кто зарабатывал деньги? Чем меньше он писал картин, тем меньше продавал. Простая математика.

Да, Алиса Ошеде-Моне больше никогда не жила в замке и не блистала на светских приёмах, но общественное признание, жизнь в достатке в Живерни, огромный сад и дом, путешествия с мужем, образование и свадьбы детей, многочисленные внуки — всё это было частью может и простой, но счастливой жизни.

Моне было суждено пережить свою вторую жену на 15 лет. После смерти Алисы он впал в глубокую депрессию настолько, что был готов последовать за любимой женщиной. Гюставу Геффрою — другу и критику — Моне пишет следующие строки:

«Мой дорогой друг, все кончено! Моя любимая спутница умерла сегодня в 4 утра. Я подавлен и потерян.» {3}

Убитый горем, Моне запирается в одиночестве в своём розовом доме, покидает и свою мастерскую, и свой сад. Дети, из страха потерять и папу Моне, по очереди навещают художника и проводят с ним время. И лишь уход за упавшим духом Клодом Моне, который переняла на себя приёмная дочь и невестка — Бланш Ошеде-Моне, и уговоры друзей доработать этюды, созданные художником в последнее путешествие Моне с Алисой в Венецию, вернули художника к жизни. Работая над своими венецианскими этюдами, он словно ещё раз пережил драгоценные минуты с Алисой. С той самой женщиной, которая любила художника всем сердцем и предоставила ему возможность раскрыться и создать сотни произведений, которыми мы не устаём восхищаться.

-------------------------

Источники

{1} Daniel Wildenstein "Monet. Der Triumph des Impressionismus", 1996, Taschen

{2} Fondation Monet: Camille, l’autre madame Monet

{3} Fondation Monet: Mai 1911 — Alice Monet s'eteint...

{4} Alice Hosched'e (статья на немецкой Википедии)

{5} Wildestein-Plattner Institut: Monet or the Triumph of Impressionism (полная версия книги на английском языке)

{6} Работы Моне на GooglArts

{7} Dear Monsieur Monet on Christie's

{8} Monet Orte im Museum Barberini in Potsdam

{9} Мой блог об искусстве в картинках на Инстаграм, в котором я публикую фотографии из тех мест и музеев, где бывала сама: Art at Breakfast

|

Метки: знаменитые люди art artists мои статьи мужчины и женщины |

Шерше ля фам или Почему Клод Моне женился на путане |

Cherchez la femme — французская фраза, означающая в переводе на русский «Ищите женщину». Вошла она в нашу жизнь с лёгкой подачи Александра Дюма и означает, что причиной многих, в том числе и необъяснимых, поступков мужчин, как правило, являются женщины — спутницы жизни.

В случае с многоуважаемым монсеньором Клодом Моне (1840-1926) — великим французским импрессионистом — можно смело утверждать, что теми самыми «фам», благо что не фаталь, были обе жены художника. Многие его поступки были продиктованы в первую очередь не любовью к искусству, а вполне земной любовью к двум женщинам в его жизни: Камилле Донсье (фр. Camille Doncieux, 1847 — 1879) и Алисе Райнго (фр. Ang'elique 'Emilie Alice Raingo, 1844 — 1911).

Камилла

О том, когда и как именно Моне познакомился со своей первой спутницей жизни — Камиллой Донсье — мало что известно. По мнению Фонда Моне {1} существует вероятность того, что Камиллу представил Клоду их общий друг, покровитель и художник — Фредерик Базиль (фр. Jean Fr'ed'eric Bazille, 1841— 1870), который погиб в начале прусско-французской войны 1870 года.

Похоже, что девушка была низкого происхождения и была вынуждена в довольно раннем возрасте зарабатывать самостоятельно на жизнь.

Во многих случаях роль натурщицы, а тонкая, черноглазая красавица Камилла появляется в работах Моне уже в 1865 году {4}, подразумевала доступность и некую сексуальную раскрепощённость женщин этой профессии. Нередко натурщицами становились и путаны — широко распространённая практика в мире искусства.

Но случалось и наоборот, когда модели рано или поздно оказывались на дне общества и пускались на проституцию. В любом случае, если актрисы и танцовщицы имели хоть какой-то шанс стать куртизанками под крылом состоятельных покровителей, например, как в романе Эмиля Золя «Нана» или в романе Александра Дюма «Дама с камелиями», натурщицы были музами, многие из которых оказывались на дне без средств к существованию.

Горячо влюблённый Моне скрывал свою связь с Камиллой. Видимо, опасаясь гнева семьи? Ведь даже успех работы Моне «Дама в зелёном» на выставке французского «Салона» 1866 года, на которой изображена Камилла, не произвёл должного эффекта на отца Моне и тётушку Лекадр.

Простолюдинка Камилла, которая, как знать, уже до Моне делила своё ложе с десятком других мужчин, была, по мнению семьи, не самой подходящей пассией для состоятельного буржуа и восходящей звезды мира искусства.

Когда год спустя Камилла ожидает своего первого ребёнка, совет папаши-Моне сыну звучит скорее как ультиматум. Отец требует от Клода бросить молодую женщину на произвол судьбы, если тот желает вернуться в лоно семьи — к сытой и обеспеченной жизни. Довольно распространённая практика буржуазных семей того времени по отношению к заблудшим сыновьям.

Непосредственно перед родами Моне действительно покидает бедную Камиллу, оставив на попечение друзей в Париже, и возвращается к отцу в Гавр, где прошли детство и юность художника. Однако, мало кто знает, что причиной такого решения стала сама Камилла. По свидетельству хрониста и автора Даниэля Вильдештайна в книге «Моне или Триумф импрессионизма»{2} Камилла умоляет возлюбленного вернуться к отцу, чтобы Клод мог в тайне от семьи поддерживать гражданскую жену и сына хоть какими-то средствами. В итоге первый сын Клода Моне — Жан — рождается без отца. И хотя в свидетельстве о рождении сердобольная Камилла указывает отцовство Клода Моне, документ так и остаётся без подписи мужчины.

Последующие три года проходят у молодой пары в скитаниях и лжи. Клод скрывает от семьи присутствие в его жизни Камиллы и Жана. Сначала он наведывается к своей гражданской семье тайно в Париж — об этом свидетельствуют портреты младенца, написанные Моне с натуры. Потом художник увозит возлюбленную и сына из дорогостоящей столицы и квартирует в разных деревнях вблизи от своего места жительства, тайно наведываясь время от времени.

Подобное сожительство было вещью весьма распространённой в конце 19го века, но при этом лицемерно считалось порочным, и жёстко осуждалось обществом. Моне, по-прежнему находившийся в финансовой зависимости от семьи, как будто не мог себе позволить пойти против воли родных. А они настаивали на том, что хорошая репутация — надёжный старт в будущее.

В те годы, когда Моне прятал Камиллу от всего света, падшую изгнанницу отказывались принимать у себя. Её сторонились. Женщина подвергалась критике и насмешкам при каждом удобном случае. И хотя успех «Дамы в зелёном» был ещё на слуху, Камилле приходилось слышать о себе высказывания вроде тех, что изысканное зелёное платье ещё не делает из неё дамы, и что, мол, даже улицу девушка переходит неуклюже. Н-да, не было у людей телевизоров и интернета, развлекались наблюдениями за пешеходами.

Когда в 1870 году Клод Моне объявляет отцу своё окончательное решение о женитьбе на Камилле Донсье, старик приходит в ярость и лишает сына и без того иссохшей со временем финансовой «подушки». Что повлияло на решение Моне официально оформить лишь почти 5 лет спустя отношения с любовницей?

Возможно, что надвигающаяся война. Но возможно и то, что семья Камиллы решила простить падшую дочь и поддержать финансово. Но только при условии, если та официально оформит свои отношения с любовником и отцом своего сына. Внук семьи Донсье нуждался в законном отце, а дочь в восстановлении утраченной чести. В итоге даже в свидетельстве о браке Камиллы и Клода адресом проживания девушки, как это и требовали моральные нормы того времени, был указан родительский дом.{2}

Однако «финансовая прививка» оказалась более чем скромной и спасла молодую чету Моне от бедствий лишь на короткое время. Камилла получила относительно маленькие проценты от своего приданного, полная сумма которого должна была перейти ей в руки только после смерти её небогатых родителей. Не помог здесь и брачный контракт между супругами, который освобождал Камиллу от обязанности уплачивать по закладным мужа.{2}

Вскоре после свадьбы Моне бежит в Лондон, чтобы не участвовать в бессмысленной войне между Пруссией и Францией 1870-1871 годов. И хотя Нормандия оказывается в стороне от военных событий, разрушивших в то время Париж, Камилла остаётся в очередной раз одна с ребёнком на руках и следует за мужем только некоторое время спустя, не забыв прихватить с собой в багаже несколько работ художника. В последствии им удаётся более менее удачно продать эти картины и даже завести выгодные знакомства в Лондоне, например, с известным парижским галеристом и торговцем предметами искусства — Полем Дюран-Рюэлем (фр. Paul Durand-Ruel, 1831-1922). Это помогает семье переждать время добровольно-вынужденного изгнания из Франции.

Пока молодая семья укрывается от войны в Англии, во Франции умирает отец Моне. Перед смертью он оставляет сыну малоприятный подарок, потому что незадолго до кончины женится на своей любовнице и признаёт незаконнорожденную дочь. Таким образом и без того истощённое наследство Моне оказывается ещё скромнее. Тем не менее, именно с этого момента у супругов начинается новый и как будто безмятежный отрезок жизни в провинциальном Аржантее.

Там начинается золотое время как для молодой семьи, так и для творчества Моне. Маковые поля, летнее солнце, развевающиеся платья Камиллы, играющий в саду Жан — безмятежность и тепло считываются в каждом мазке.

К сожалению, Камилла и Клод по-прежнему довольно плохо распоряжаются деньгами. В Аржантее, при как будто скромном бюджете семьи, в их доме появляются кухарка и няня. В гости наведываются и многочисленные друзья, а любовь семьи к роскоши и экзотике загоняет их в дальнейшие расходы. Стоит ли удивляться, что уже через довольно короткое время Ренуар, который работает в это время вместе с Моне на пленэре, якобы уносит украдкой еду из родительского дома, чтобы у семьи Моне было хоть что-то на столе. {2}

Примерно в это волнительное и зыбкое время на горизонте появляется фигура Алисы Ошеде, урождённой Райнго, которой было суждено стать второй женой Моне. В то время Алиса Райнго состояла в браке с Эрнестом Ошеде, который на протяжении нескольких лет был ярым поклонником таланта Моне и его меценатом. Человеком он был сумасбродным и расточительным. За довольно короткое время после смерти отца — хранителя и накопителя состояния семьи Ошеде — Эрнест умудряется потратить не только все деньги собственной семьи, но и достаточно обеспеченной жены Алисы.

Существует мнение, что сын Алисы — Жан-Пьер, рождённый в 1877 году чуть ли ни в вагоне поезда — в бегстве от кредиторов мужа, причём незадолго до рождения второго сына Камиллы — Мишеля — мог бы быть и внебрачным сыном Клода Моне {2}. Дело в том, что около 9 месяцев до рождения Жан-Пьера муж Алисы — Эрнест Ошеде — уезжает в очередной раз в Париж, чтобы заверить кредиторов в своей платёжеспособности. Камилла остаётся в Аржантее, потому что маленький Жан как раз пошёл в школу, а Моне оказался на несколько месяцев наедине с Алисой в её родовом поместье. Судя по всему, именно тогда Алиса почувствовала разницу между целеустремлённым, трудолюбивым и обходительным Моне, и инфантильным и взбалмошным Эрнестом {2}. Но Алиса слыла светской дамой — утончённой и образованной. В те времена ставшая явной внебрачная связь приравнивалась для женщины из высокого общества с признанием себя падшей со всеми вытекающими. Вспомним Анну Каренину...

А дальше события развивались не только печально, но и странно. Камилла, которая так и не смогла толком оправиться после родов Мишеля, узнаёт о своей онкологии — раке матки — и в очередной раз меняет вслед за Моне место жительства. Их новой обителью становится небольшой дом в Ветёй, в котором женщина гаснет с каждым днём. Следом за четой Моне туда приезжает Алиса со всем своим выводком из уже шестерых детей и становится там единственной вменяемой хозяйкой в доме.

Ошеде и Моне якобы дружили семьями, но именно в то время Эрнест объявляет себя банкротом и покидает Алису с детьми — попросту бросает на Моне. С этого времени Алиса даёт уроки музыки, ведёт хозяйство, ухаживает за отрядом из восьмерых детей, двое из которых совсем маленькие — Жан-Пьер и Мишель, за самим Моне и за лежачей, умирающей Камиллой. В письмах родным Алиса сочувствует заболевшей и страдающей в нечеловеческих муках женщине и даже просит прощения за то, что желает Камилле скорой, но облегчительной смерти. Кстати, некоторые источники утверждают, что Камилла Моне умерла от чахотки — туберкулёза лёких. Ведь она всегда была такой хрупкой, печальной и бледной, а сама болезнь — куда более модной и, видимо, благородной, чем рак.

Сложно представить, что творилось на душе у умирающей Камиллы. Что испытывала она? Ревность, ненависть, бессилие, боль, страх, отчаяние? Был ли Моне верен ей или уже тогда не мыслил своей жизни без Алисы? Или всё-таки Камилла испытывала благодарность за уверенность в будущем её детей и за достойный уход со стороны «новой хозяйки»? И каково при этом было Алисе? И каково же при этом было Моне?

Каждый справляется по-своему с потрясениями, которые приносит с собой смерть близких людей. Моне остаётся художником даже в горе и пишет усопшую Камиллу на смертном одре как печальную невесту, уснувшую после слёзной ночи. При этом сокрушается, что не уход любимой женщины заботит его в эти последние прощальные минуты, а то, как улетучиваются и меняются оттенки цветов на любимом, и уже покойном лице. {3}

Продолжение следует...

-------------------------

Источники

{1} Fondation Monet: Camille, l’autre madame Monet

{2} Daniel Wildenstein "Monet. Der Triumph des Impressionismus", 1996, Taschen

{3} "Im Licht des Augenblicks", немецкий документальный фильм французско-немецкого телеканала arte, 2019

{4} Camille Doncieux (статья на немецкой Википедии)

{5} Wildestein-Plattner Institut: Monet or the Triumph of Impressionism (полная версия книги на английском языке)

{6} Собрание работ Моне на GooglArts

|

Метки: истории знаменитые люди art artists мои статьи мужчины и женщины |

О работе на стоках |

Моё личное отношение к стоковым творческим людям за последние пять леть тоже изменилось с отрицательного на весьма положительное. Моя предвзято-критическая позиция сменилась глубоким уважением и пониманием. Не в последнюю очередь потому, что я узнала из первых рук, насколько это кропотливый труд. Однако на мой взгляд существует целый ряд «Но». Например, таких, что многим вне стоков по-прежнему кажется, что это лёгкий путь добывания денег. При этом массовость, потоковость иллюстраций для стоков лишает их авторов должного признания. В любом случае иллюстраторы и дизайнеры, которые трудятся над индивидуальными заказами, уважаются как будто в разы больше. Но, обо всём по порядку.

Ссылка на все мои иллюстрации из серии

Стоки - тяжёлая работа

Для стоков нужно иметь определённый склад характера. Если вы любите работать в коллективе и активно общаться с клиентами, то стоки – это не про вас. Зато если вы глубокий интроверт и индивидуалист, вы можете сами решать, на какую тему рисовать, не обязаны выслушивать просьбы о корректурах, лишены необходимости общаться с коллегами и подстраиваться под коллектив. Во всём есть свои плюсы и минусы.

По признанию многих творческих людей, стоки начинают приносить доход только через 2-3 года с начала работы там. Если у кого-то есть возможность порядка трёх лет жить без стабильного заработка, при этом довольно много работать – почему бы и нет. Подчеркну, в моих словах нет никакой негативной коннотации. У одной моей знакомой - стокового иллюстратора - решение связать свою жизнь со стоками совпало с материнством. Девушка не могла больше ходить на работу в офис, но трудолюбия и упорства ей было не занимать. Она добилась большого успеха на стоках именно в период, когда "сидела" дома с двумя маленькими детьми. Снимаю шляпу!

Иллюстрации одной из моих любимых иллюстраторов - Оксаны Гривиной, работы которой можно встретить и на страницах моей книги "Профессия - иллюстратор". Если вы хотите купить набор этих иллюстраций, вам сюда:Rain people.