-Метки

"народный собор" Троцкий акварель армия атаман атаманы большевики вера воины вольноопределяющийся евреи ермолов живопись жиды запорожская сечь запорожцы история история казачества история песни казак казаки казачество казачий круг казачьи песни казачьи сказки крестный ход медведев наполеон народный собор оружие открытки православие православные праздники расказачивание революция религия русские русский святые соборное дело старые открытки супруненко традиции традиции казаков украина уральские казаки фотографии христианство художники шашка

-Рубрики

- История (288)

- Статьи (257)

- Культура (255)

- Традиции (246)

- Балясы обо всем (233)

- Воины,оружие (232)

- Творчество (200)

- Новости (105)

- Галерея (55)

- Кухня (13)

-Музыка

- Любо, братцы, любо

- Слушали: 3371 Комментарии: 8

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Статистика

БРАТСТВО ДОНЦЕВ И ЗАПОРОЖЦЕВ И ДОБЫВАНИЕ ИМИ АЗОВА |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве»

О том, как появились казаки на Дону и почему их называют родоначальниками уральского и сибирского казачества. Запорожцы - основатели столицы Донского войска - города Черкасска. Как донцы помощью запорожцев взяли турецкую крепость Азов и с чьей помощью они смогли отразить врага, более чем в 20 крат превосходящего их численностью. Повесть о великом Азовском сидении, написанная самими казаками.

"Не было ремесла, которого бы не знал казак: на¬курить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, как может один русский, - все это ему было по плечу."

Н. В. Гоголь "Тарас Бульба"

Подобно тому, как в низовьях Днепра осело Запорожское братство, так же и на низовья Дона в XV веке вернулась казачья община, получившая впоследствии название «великого войска Донскаго». Когда число казаков умножилось, они укрепились в городке Раздоры, в 120 верстах от турецкой крепости Азова, в том самом месте, где Донец сливается с Доном.

Вообще, казачьи городки ставились всегда в укромных местах, где-нибудь в лесу или за болотом, на островке или между густых камышей. Облюбовав местечко, обносили его частоколом или плетнем, а снаружи присыпали из небольшой канавы землю - вот и вся защита. Окружная местность называлась юртом. Жильем для казаков служили шалаши и землянки. Ничего в этих городках не было заманчивого для хищных соседей; их строили так, чтобы "не играл на них вражеский глаз". "Пускай, - говорили казаки, бусурманы жгут наши городки, мы в неделю выстроим новые, и скорее они устанут жечь, чем мы строить новые".

Особенно усиливались казаки с тех пор, как свели дружбу со своими братьями-запорожцами, или, как их звали на Дону, черкасами. Запорожцы хаживали на Дон в одиночку, являлись целыми ватагами; они указали донцам новый, более прибыльный путь для добычи - "синее" море. И стали тогда казаки с двух сторон громить Крым, полошить турецкие брега. О тех и других прошла по христианским землям слава, как об истых ратоборцах и ненавистниках неверных. Подобно запорожцам, донцы сделались передовой стражей своего отечества.

Однажды пришла на Дон большая ватага запорожцев и осталась здесь навсегда, поселившись поближе к Азову, но также на берегу Дона, среди зарослей густого камыша. Это место получило название Черкасских юрт, а позже - Черкасского городка, или просто Черкасска. Донцам пришлась по душе та беззаветная отвага, которою отличались запорожцы. Эти бестрепетные люди, кажется, ничего и никого не боялись, кроме Господа Бога да Его Святых угодников. Запорожец ни во что не ставил и свою жизнь, и раз¬добытую кровью копейку, тогда как донцы стали домовиты, нача¬ли копить про черный денек. В Черкасском городке шла гулянка с утра до вечера, с вечера до утра, в Раздорах - всегда было тихо, даже как-то угрюмо. Молодежи это не нравилось, и она стала все чаще и чаще навещать своих соседей, что повело к умножению их населения, и скоро казаки совсем покинули Раздоры. Черкасск сделался главным городком, население его смешалось с татарами, греками, особенно по причине частой женитьбы на невольницах.

Однако буйные головы не сидели на месте. Целыми ватагами они рыскали по белому свету, при чем удальство и жажда наживы заводили их так далеко, как, быть может, им и не думалось. Они привели под руку русского царя целые народы, проникли в далекие, никому не ведомые окраины, и тем самым указали путь мирному переселенцу-землепашцу, и купцу, и промышленнику.

В конце царствования Ивана Васильевича Грозного, старшина Качалинской станицы, Ермак Тимофеев, вместо того, чтобы охранять границы от Астрахани до реки Дона, принялся разбойничать на Волге. Он навел страх не только на проезжих купцов, но и на все улусы кочевников, подвластных царю. Движение по Волге прекратилось; все пути между Москвой и Астраханью были перехвачены. После того Ермак вышел в море, где повстречал замор¬ских послов, он живо с ними расправился, суда их потопил, а добычу присвоил. Царь Грозный (Иван IV) осудил Ермака с четырьмя его подручными (в том числе Ивана Кольцо) на смертную казнь. Тогда казаки, спасаясь от царского гнева, бежали на Каму, откуда братья Строгановы снарядили их экспедицию в Сибирь. Вместо плахи Ермак Тимофеевич прославил себя и свою дружину, как завоеватель Сибири (см. подробнее Главу "Покорители Сибири").

Другая буйная ватага, потерпев крушение судов на Каспийском море, осела в устье Терека. Третий атаман, сказывают, Нечай, выбрал для своей дружины в 800 человек привольные места по Яику, нынешнему Уралу, обилие рыбы в котором послужило главной причиной переселения части уральских казаков.

И на Дону, и в Сибири, и на Урале, и на Тереке казаки не сидели оседло, а искали новых мест для поселения, новых путей, они покоряли слабых соседей, сильных держали в трепете частыми набегами. Правда, эти "задирательства" служили помехой дипломатическим отношениям между Москвой и мусульманскими державами: жаловался много раз крымский хан, грозился турецкий султан. Из Москвы писали тогда увещевания, а подчас и угрозы, смотря по обстоятельствам содеянного. Однажды царь Михаил Федорович прислал такую грамоту: "В море на грабеж не ходите и тем Нас с турецким султаном не ссорьте. Послушайтесь, тем службy свою прямую Нам покажете... Если же, паче чаяния, и после cero Нашему делу с турками какую поруху учините, опалу на Вас наложим, в Москву для ласки никогда вас не призовем, пошлем на вас рать, велим на место вашего Раздора поставить свою крепость, изгоним вас с Дона и вместе с султаном не позволим вам воровать, как ныне воруете. Страшитесь моего гнева, с азовцами неукоснительно помиритесь...". Донцы мало внимали угрозам, говоря друг другу: "Мы верны Белому царю, но что берем саблею, того не отдаем даром".

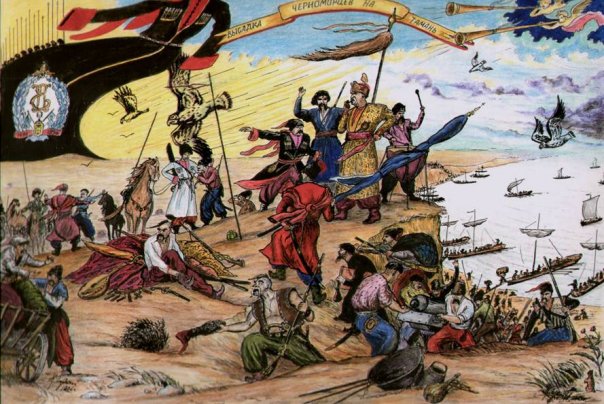

Вскоре, а именно в 1636 году, большая ватага, тысячи в четыре запорожцев и украинских казаков, пробиралась в Персию, в надежде там поселиться. На Дону их задержали: "Зачем вам, братья, искать далекого счастья? Мы имеем запасу довольно, возьмем с вами Азов и будем свободно ходить и на Синее и на Черное море; там в один поход мы добудем зипунов больше, чем вы соберете в Персии за 10 лет".

Давно стоял Азов бельмом в глазу у казачества. Пока крепость находилась в руках турок, они не могли развернуть своих крыльев. Азовцы зорко стерегли морской путь. Много надо было удали, еще больше хитрости, чтоб проскользнуть казакам мимо крепости. Овладеть Азовом, стать хозяином этой твердыни, сделалось заветной думой донцев. Они не загадывали: сумеют ли удержаться, им лишь бы взять его, и в этом деле помог казакам счастливый случай - запорожцы согласились остаться.

В ту же зиму были разосланы по всем городкам повестки, чтобы казаки готовились на поиск, а кто не явится, тому будет суд и расправа. Ранней весной, как только прошла "крыта" (лед), оба берега покрылись конными, в то время как пешие казаки спускались на стругах, поспешая к монастырскому городку, в 7 верстах от Черкасска, где обыкновенно собирались для промысла. Составился круг. Вышел войсковой атаман и приглашал казаков взять Азов. "Любо, любо!" - отвечали, как один, тысячи голосов. По¬ходным атаманом выбрали Михаила Татаринова, и тотчас снарядили в Москву "легкую станицу", т.е. посольство известить царя о выступлении "всевеликаго" войска Донского на Азов.

Азовский паша на этот раз как-то проглядел; турки беспечно смотрели на сборы и приготовления казаков. Им, конечно, не приходило в голову, чтобы конное войско, без артиллерии, без осадочного парка и инженеров, могло затеять такое нестаточное дело, как приступить к крепости, окруженной высокими каменными стенами и башнями, вооруженной пушками, защищаемой храбрейшею турецкою пехотою! Казаки надеялись взять Азов нечаянным нападением, потому и держали свое намерение в тайне.

К несчастию, в это самое время им довелось провожать турецкого посла, который гостил у них проездом в Москву. Хитрый грек Фома Кантакузен задарил старшин расшитыми золотом зипунами, обласкал остальных казаков и на званном пиру, когда развязались языки, сумел выпытать тайный умысел. Зорко стерегли казаки все пути, однако Кантакузен и тут их перехитрил, переславши паше грамоту. В крепости началась суета, установка орудий, сбор защитников - увидели тогда казаки, что они обма¬нуты. Посол был задержан. В день победоносца Георгия, после молебна, казаки поспешно выступили всем войском под Азов, имея при себе только четыре фальконета.

Крепость приготовилась к защите. На ее высоких стенах уже стояло около 4 тысяч янычар; артиллеристы расхаживали с зажжеными фитилями у своих длинных, чудовищных пушек. Казаков это нисколько не смутило. Отважный Татаринов прежде всего распорядился занять устье Дона, а также все пути, ведущие к Азову - из Крыма, с Кубани, от ногаев; после того, как крепость была обложена, казаки повели к ней подступы. Между ними находился какой-то немец Иоганн. Он взялся подорвать стену при помощи подкопа. После долгой и трудной с непривычки работы, немец вдруг объявил, что он ошибся.

Заложили новый подкоп, а, тем временем окрестности казацкого табора покрылись татарскими наездниками: то была помощь осажденным туркам. Степь оживилась, началась перестрелка. С обеих сторон ежедневно выезжали одиночные всадники показать свою удаль. Вскоре и это наскучило.

Запорожцы, привыкшие вершить свои дела сразу, налетом, стали роптать. Азовцы над ними смеялись: "Сколько под Азовом ни стоять, а его, как своих ушей, вам не видать!", - кричали они со стен. Не стерпели казаки, ринулись на приступ. Однако их от¬били. Не имея артиллерии, не зная правил осадной войны, казаки понадеялись на счастливый случай; теперь, изведав неудачу, стали падать духом; особенно бранились запорожцы. Действительно, конца осаде не предвиделось.

В это самое время казачьим разъездам удалось перехватить грамоты турецкого посла, в которых он подробно доносил о бедствиях Азова и просил у султана помощи. Гонца, по обычаю того времени, пытали. Он показал на толмача, что вся беда идет от него, что он чародей и накликает христианскому войску худой конец. Рассвирепевшие казаки убили Кантакузена, как Иуду предателя, и утопили его толмача, как лихого колдуна. Чтобы очистить лагерь от волшебных чар, они отслужили торжественное молебствие, окропили святой водой табор - и успокоились.

На третьем месяце осады смышленный немец довел свое дело до конца. Подкоп был готов. 19 июля, на рассвете, казаки, выслушав молебен защитнику Азова Иоанну Крестителю, разделились по отрядам и двинулись с разных сторон на приступ. К полудню вся крепостная стена была в жестоком огне; пушки, не умолкая, гремели, огромные каменные ядра взрывали землю; сквозь облака пыли и густого едкого дыма сумрачно глядело багровое солнце. Там, наверху, между зубцами каменной стены янычары, в упоении победы, выкрикивали позорную брань, а внизу с шумными криками надвигались с разных сторон казацкие дружины... Вдруг, как "молния великая", сверкнул под стеною огонь, потом что-то треснуло, взлетели глыбы земли, камней - часть стены обрушилась. Дружно гикнули тогда отборные сотни, засевшие в своем укреплении напротив подкопа, и, как один человек, под начальством самого атамана, ринулись на пролом. Это были отважнейшие из отважных, "рыцари-казаки", как они себя величали. Рассеянные по всей стене, обманутые ложными атаками, турки не оказали им сопротивления. Все поле покрылось бегущими азовцами, но лишь немногим счастливцам удалось избежать кровавой мести за насмешки, за погибших братьев, за долгое томление в осаде. Башни и крепкий замок продержались еще дня три или четыре, пока против них не направили турецкие же пушки; затем ни одного турка не осталось в Азове.

Некогда богатый генуэзский город Азов запустел под властью турок. Его прекрасные здания почернели от времени, полуразрушились; христианские церкви были обращены в мечети, по пустым улицам и площадям бродили тысячи голодных собак. Очистив город от трупов, казаки праздновали новоселье. Пируя на площадях, под открытым небом, они похвалялись, что достали Азов "своим разумом и дородством", что, разоривши гнездо неверных, освободили от них христианскую землю. Всю доставшуюся добычу снесли в одно место и поровну разделили; драгоценные же парчи и сосуды были отправлены в монастыри, чтобы там молились за упокой убиенных и здравие живых. Старую церковь Иоанна Крестителя казаки освятили вновь, потом приступили к сооружению новой, во имя св. Николая Чудотворца. Азов был объявлен вольным христианским городом; вскоре явились сюда купцы из Кафы, Керчи, Тамани; открылась торговля, христианское население спешило с разных концов занимать пустые турецкие дома. Казаки, не знакомые дотоле с порядками городской жизни, зажили припеваючи.

Царь Михаил Федорович, хотя и попенял казакам за самовольную расправу с турецким послом, однако не лишил их своих обычных милостей. Когда же явился в Москву новый посол от султана, царь ответствовал, что казаки вольные люди, воюют на свой страх, а если султан захочет, то может и сам их унять. Русское государство лишь незадолго до этого освободилось от безначалия и смуты, почему не имело ни сил, ни охоты начинать из-за отдаленной крепости войну с грозными силами турок. В ту пору турки были воинственны, сильны и страшны для всей Европы. Борьба с ними являлась под силу лишь одним казакам, дерзким, изворотливым, нападавшим врасполох, исчезавшим, как вихрь. Такая война утомительна: она истощает силы, вечно держит врага в страхе. В открытом же бою турки со своими янычарами и спагами, т.е. конным войском, были непобедимы.

Конечно, они не могли оставить Азов в руках казаков, тем бо¬лее, что последние беспрепятственно приходили теперь в Черное море, берега которого огласились воплями ограбленных и замученных. Султан был занят войной в Персии, потом он умер, и, таким образом, прошло три года, прежде чем турки подступили к Азову. Зато они располагали громадными силами, точно собрались на завоевание целой страны. Говорили, что в осадном корпусе находилось б тыс. наемных мастеров из разных земель - для ведения подкопов, снимания планов, постройки укреплений, мостов и т.п.; главную же боевую силу составляли 20 тыс. янычар, столько же спагов, 40 тыс. татар да черкесов, а всего около ста тысяч. В начале июня 1641 года вошел в устье Дона турецкий флот и выгрузил осадную артиллерию: тут было более ста пушек проломных, 70 мелких с мортирами, великое число снарядов, изобилие пороху. Через 2 недели Азов был обложен от реки до моря на протяжении 40 верст. Казаки сели в осаду. Их было всего около пяти с половиной тысяч, в том числе 800 женщин.

Но дабы не пересказывать последующие события своими словами, лучше приведем текст повести об Азовском сидении, написанной самими казаками (Нарочно сохраняем правописание и лексику оригинала, дабы читателю было легче вжиться в то время.).

"Лета 7150-го году (От сотворения мира или в 1642 г. от Рождества Христова.) октября в 28 день приехали к Москве к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии самодержьцу з Дону из Азова города донския казаки, атаман Наум Васильев да ясаул Федор Иванов, а с ними казаков приехало 24 человека, которыя сидели в Азове городе от турок в осаде, и своему осадному сиденью привезли роспись, и тое роспись подали на Москве в Посольском приказе печатнику и думному дьяку Федору Федоровичу Лихачеву, а в росписи их вот что.

В прошлом де в 7149-м году июня в 24 день прислал турской царь Ибрагим салтан под нас, казаков, своих 4 паши, да 2 своих полковников, им же имена: Капитана, да Мастафу, Иусейга, да Ибреима, да ближние своей тайные думы верного своего слугу Ибреима скопца над ними уже над пашами смотрит вместо себя, царя турскаго, бою их и промыслу, как станут паши и полковники над Азовым городом промышляти и над нашими казачими головами. А с ними, пашами, прислал турской царь под нас многую свою собранную силу и бусурманскую (Написание слова "басурмане" и производные от него казаки в этом тексте всякий раз варьируют, а мы точно следуем за документом (авт.) рать, совокупя на нас всех подручников своих: нечестивых царей и королей, и князей, и владелей - 12 земель! Воинских людей переписанной своей рати из-за моря, по спискам его, боевого люду бранного 200 000, окроме проморских и кафинских черных мужиков, которые у них на сей стороне моря собраны и которые со всех орд их, и крымские и нагайские, с лопаты и с заступы на загребение наше, чтоб нас, казаков, многолюдством своим в Азове городе живых загрести и засыпати бы им город великою, как они загребают своими силами людей в городах перситцкаго шаха, а себе бы им там, царю своему турскому, нашею смертью слава вечная во всю вселенную, а нам бы, християном, учинить укоризну вечную. Тех-то людей собрано на нас, черных мужиков, многие тысячи без числа, и писма им нет, - тако им множество.

Да с ним ж, пашами, пришел ис Крыму крымской царь, да брат ево Нарадым и Крым Гирей царевичь и калга, со всею своею крымскою и нагайскою ордою, да крымских и нагайских князей и мурз и татар, ведомых письменных людей 8 000, оприч тех неведомых людей. Да с тем же царем пришло горских князей и черкас из Кабарды 10000. А с пашами было наемных людей немецких 2 полковника, а с ними б 000 солдатов.

Да с теми же пашами было для приступных промыслов многие немецкие люди-городоемцы, приступныя и подкопныя мудрые вымышленики, славные многих государьств измышленики: гишпане, из Виницеи великия, из Стекольныя (Виницея - Венеция, Стекольный - Стокгольм.) и из Фрянцыи. То были одни пинарщики (Воины, вооруженные петардами.), которые делать умеют всякие приступныя мудрости и ядра чиненыя огненныя, и ини которые мудрости умеют. А снаряду было с пашами под Азовым пушек больших ломовых 120 пушек, А ядра у них были велики, в пуд, и в полтора, и в два пуда ядро. Да мелково снаряду было с ними всяких пушек и тяфаков (Вид артиллерийского орудия.) 674 пушки, окроме верховых огненных, а верховых с ними было 32 пушки. Л весь снаряд был прикован на чепях, бояся того, чтоб мы на выласках, вышед, у них того снаряду не отбили и в город бы его не взяли.

Июня в 24 день в первом часу дни пришли к нам паши его под город. И крымской царь наступил на нас со всеми великими турецкими силами. Все наши поля чистые орды нагайскими изнасеяны: где у нас была степь чистая, тут стала у нас одним часом, людми их многими, что великие и непроходимые леса темныя. От силы их многия и от уристанья их конского земля у нас под Азовым потряслася и погнулася, и из реки у нас из Дону вода на береги выступила от таких великих тягостей, и из мест своих вода на луги пошла. И почали они, турки, по полям у нас шатры свои турецкия ставить. И палатки многия, и наметы великия, и дворы большия полтняныя, яко горы высокия и страшныя, забелелися.

И почали у них в полках их быти трубли великия в трубы большие, и игры многия, и писки от них в полках пошли великия и несказанныя голосами страшными их бусурманскими. И после того в полкех их почела быти стрельба пушечная и мушкетная великая: как есть стала гроза великая над нами страшная, бутто гром велик и молния страшная от облака бывает с небеси. От стрельбы их стал огнь и дым до неба. И все наши градные крепости потряслися от стрелбы их той огненой. И солнце померкло во дни том и, светлое, в кровь претворися. Как есть наступила тма темная. И страшно добре нам стало от них в те поры, трепетно и дивно из несказанной и страшной и дивно приход бусурманской нам было видети. Никак непостижимо уму человеческому: в нашем возрасте того было не слышати, не током что такую рать великую страшную и собранную очима кому видети.

Близостью самою к нам они почали ставитца за полверсты малые от Азова города. Их яныческие головы строем их идут к нам под город великими болшими полки. Головы их сотники, отделяся от них, пред ними идут пеши жь. Знамена у них яныческия велики неизреченно, черны, яко тучи страшныя, и в барабаны бьют в велики и несказанны. Ужасно слышати сердцу всякому их басурманская трубля, яко звери воют страшны над главами нашими розными голосами. Ни в каких странах ратных таких людей не видали мы, и не слыхано про такую рать от веку. Подобно тому, как царь греческий приходил под Трояньское государство со многими государьствы и тысечи. 12 их голов яныческих пришли к нам самою близостию к городу и осадили нас они, пришедши, накрепко. Стекшися, они стали круг Азова града во восемь рядов, от реки Дону захватя до моря рука за руку. И патожки они свои потыкали и мушкеты свои по нас прицелили. Фители у всех янычей кипят у мушкетов их, что свещи горят. А у всякого головы в полку янычей по 1200. И бой у них всех огненной, платье на них на всех головах яныческое златоглавое, и на яныченях их збруя одинакая красная, яко зоря кажетца, пищали на яныченях у них у всех долгие турские з жаграми, а на главах у всех яныченей шишяки, яко звезды кажются. Подобен их строй салдацкому. Да с ними ж тут в ряд стали два немецких полковника с салдатами, а в полку у них салдат 6 000. Тогож дни на вечер, как пришли турки к нам под город, послали к нам паши их турские толмачей своих бусурманских, персидских и еллинских, а с ними, толмачами, говорить прислали с нами голову яныченскаго перваго от строю своегопехотного. И почал нам говорить голова из яныческой словом царя своего турскаго и от четырех пашей ево, и от царя своего турскаго и от четырех пашей ево, и от царя крымскаго речью глаткою:

« О люди Божии, Царя Небесного! Никем вы в пустынях водими или посылаеми, яко орли парящие без страха по воздуху летаете и яко лви свирепыи в пустынях рыскаете, казачество донское и вольное и свирепое, соседи наши ближние и непостаянные, лукавы пустыножители, неправии убийцы и разбойницы непощадны! От века не наполните своего чрева гладного? Кому приносите такие обиды велики и страшные грубости? Наступили есте вы на такую великую лестницу высокую, на государя царя турсково. Не впрям вы еще на Руси богатыри светоруские нарицаетесь: где, вы воры, теперво можете утечи, от руки ево страшныя? Птицею ли вам из Азова лететь?

Осаждены вы теперво накрепко. Прогневали вы Мурата салтана царя турского, величество ево. Первое, - вы у него убили на Дону чесна мужа греческаго закона, турского посла Фому, приняв ево с честию в городки свои, а с ним побили вы всех армеи и гречан, для их сребра и злата. Л тот посол Фома послан был от Царяграда ко царю вашему для великих царственных дел. Да вы же у царя взяли любимую цареву вотчину славной и красной Азов град и рыбной двор. Напали вы на него, аки волки гладныя, и не пощадили вы в нем никакова мужеска возраста, ни стара ни мала, - посекли всех до единова. И положили вы тем на себя лютое имя звериное. И теперво сидите в нем.

Разделили вы государя царя турсково тем Азовым городом со всею ево ордою крымскою и нагайскою воровством своим. А та у него орда крымская - оборона его великая на все стороны страшная. Второе, - разлучили его с карабельным пристанищем. Затворили вы тем Азовом городом все море Синее: не дадите проходу по морю ни кораблем, ни катаргам царевым ни в которые поморския городы. Согрубя вы такую грубость лютую, чево вы конца в нем дожидаетесь? Крепкие, жестокия казачьи сердца ваши! Очистите вотчину царя турского Азов город в ночь сию, не мешкая. А что есть у вас в нем вашего сребра и злата, то понесите» без страха из Азова вон с собою в городки свои казачьи к своим товарищем, а на отходе ничем вас не тронем.

А есть ли только вы из Азова города сея нощи вон не выдете, не можете завтра от нас живы быти. Хто вас может, злодеи-убийцы, укрыть или заступить от руки ево такия сильныя и от великих таких, страшных, непобедимых сил его, царя восточново турсково? Кто постоит ему? Несть ему никово ровна или подобна величе¬ством и силам на свете! Единому лише повинен он Богу Небесному и един лише он верен страж гроба Божия, по воли ж Божий: избра его Бог на свете едина от всех царей. Промышляйте себе в нощь сию животом своим, не умрите от руки царя турсково смертью лю¬тою, своею волею. Он, великий государь восточной турской царь, не убийца николи вашему брату вору, казаку и разбойнику. Ему бы то, царю, честь достойная, что победить где царя великаго и равна своей чести, а ваша ему не дорога кровь разбойничя. А есть ли вы уже пересидите в Азове нощь сию через цареву такую ми¬лостивую речь и заповедь, - приймем завтра град Азов и вас в нем, воров, на муки лютыя и грозныя. Роздробим всю плоть вашу разбойничю на крошки дробныя! Хотя бы вас, воров, в Азове городе сидело 40000, ино силы с пашами под вас прислано болши 300 000. Несть столько и волосов на главах ваших, сколько силы турецкие под Азовым городом. Видите вы и сами, глупые воры, очима сво¬ими силу его великую неизчетну, как они покрыли всю степь вашу казачю великую. Не могут, чаю, и с высоты з города очи ваши видети другово краю сил наших. Не прелетат через силу нашу турецкую никакова птица паряща, устрашится людей от много множества сил наших, вся валится с высоты на землю. Аще б восхотел государь наш царь турецкими своими силами великими плети государство перситцкое, и он его, государь, такими людми в три дня взял или б землю его разорил.

И то вам ворам, даем ведать, что от царства вашего Московскаго никакой вам помощи и выручки не будет, ни от царя, ни от человек русских. На что вы, воры, глупыя надеждны? Запасу вам хлебнаго с Руси николи не пришлють.

А есть ли вы, люди Божий, служить похочете, казачество свирепое, водное, государю нашему царю Ибрагиму салтану, его величеству, принесите тако ему, царю, винныя свои головы разбойничи в повиновение на службу вечную. Радость будет: отпустит вам государь наш турецкой царь и паши его вси ваши казачи грубости прежние и нонешние и взятье азовское. Пожалует вас, казаков, он, государь наш турецкой царь, честию великою. Обогатит, казаков, он, государь наш турецкой царь, честию великою. Обогатит вас, казаков, он, государь турецкой царь, многим и неисчетным богатством, учинит вам, казаком, у себя во Цареграде покои великии во веки, положит на вас всех казаков плате свое златоглавое, печати подаст вам богатырские золоты с царевым клеймом своим. Всяк возраст вам, казаком, в государстве его во Цареграде будет кланяться, станут вас всех, казаков, называти - Дону славнаго рыцари знатныя, казаки избранныя. И то ваша слава казачья вечная в веце сем, от востоку до западу. Станут вас называти вовеки все орды бусурманския и еллинские, и перситцкие святорускими богатырями, што не устрашились вы своими людьми малыми таких великих и непобедимых сил царя турского, - 300 000 одной ево пописанной силы, окроме люду волново и черных мужиков, а тех у нас и счету нет пописати такова их множества, яко травы на поле или песку на море. Дождались вы к себе полкы под город в жестосердии вашем. Каков перед вами славен и силен, и многолюден, и богат перситцкий царь, владетель поставлен от Бога надо всею великою Персидою и над богатою Индеею! Имеет он, государь, у себя рати многия, яко наш государь турецкой царь, и тот шах персицкой царь, впрям николи не стоит на поли против царя турского и не сидят ево люди персидския противу нашей силы в городкех своих, ведая они наше свирепство, и безстрашие, и гордость".

Ответ наш казачей из Азова города турецким и розным языков и вер толмачам и голове яныческому:

"О, прегордыи и лютыи варвары! Вадим мы всех вас и до сех мест и про вас ведаем, силы и пыхи царя турсково все знаем. И видаемся мы с вами, турками, почасту на море и за морем, и на сухом пути. Знакомы уже вы нам! Ждали мы вас, гостей к себе под Азов город дни многия. Где полно ваш Ибрагим турской царь ум свой дел? Позор его конечной будет! Или у него, царя, не стало за морем злата и сребра, что он прислал под нас, казаков, для кровавых казачих зипунов наших четырех пашей своих? А с ними, сказываете, что под нас прислано рати турецкие одной его пописи 300 000. То мы и сами впрямь видим и ведаем, что есть столько силы его под нами, с 300 000 люду боевово, окроме мужика чорнова и охотника. Тех впрямь людей много: что травы на поле или песку на море. Да на нас же нанял ваш турецкий царь из 4 земель немецких салдатов б 000, да многих мудрых подкопщиков, а дал им за то казну великую для смерти нашей. Добивался голов казачих! И то вам, туркам, самим давно ведомо, что по сю пору никто наших зипунов даром не имывал с плеч наших. Хотя он у нас, турецкий царь, Азов и взятьем возмет такими своими великими турецкими силами и наемными людьми немецкими, умом немецким и промыслом, а не своим царевым дородством и разумом, не большая та и честь будет ево, царева, турскаго имяни, что возмет нас, казаков, в Азове городе. Не избудет он тем на веки и не из¬ведет казачья имяни и прозвища, и не запустеет Дон головами нашими! А на взыскание смерти нашей з Дону удалые молотцы к вам тотчас будут под Азов все, не утечи будет пашам вашим от них и за море. А есть ли только нас избавит Бог от руки ево такия сильныя, отсидимся от вас в осаде в Азове городе от великих таких сил его, от 300000 человек, людми своими малыми, всево нас, казаков, в Азове сидит 5000, срамно то будет царю вашему турскому и вечный стыд и позор от его братьи, от всех царей и королей немецких. Назвал он высоко сам себя, будто он выше всех земных царей, а мы люди Божьи, надежда у нас вся на Бога и на Матерь Божию Богородицу и на иных угодников и на всю братию и то¬варищей своих, которые у нас по Дону в городках живут, - те нас выручат. А холопи мы природные государя царя христианскаго царства Московскаго, а прозвище наше вечно - казачество донское волное и безстрашное!

Станем мы с ним, царем турским, битца, что с худым свиным пастухом наймитом. Мы собе казачество волное исповедаем и живота своего на разсужаем, не страшимся того, что ваши силы великия: где бывают рати великия, тут ложатся трупы многая! Ведь мы люди Божий, а не шаха персидского, что вы, будто женок, засыпаете в городех их горами высокими, а нас, казаков, от веку нихто в осаде живых не имывал, а горою вам к намъ итти моторно. Вы наш промысл над собою сами увидите. Хотя нас, казаков, в осаде сидит не много, только 5 000, а за Божией помощи не боимся сил ваших великих 300 000 и немецких всяких промыслов. Гордому ему бусурману царю турскому и пашам вашим Бог противитца за ево такия слова высокие. Ровен он, собака, смрадный пес, ваш турской царь, Богу Небесному у вас в титлах пишется. Как он, бусурман поганой, смеет так в титлах писатся и подобитися Вышнему? Не положил он, похабный бусурман, поганый пес, скаредная собака1 (Разве не напоминают крепкие выражения эти стиль письма запорожцев турецкому султану (см. обложку)), Бога себе помощника, обнадежился он на свое тленное богатство, вознес отец его сатана гордостию до неба, опустит его Бог с высоты в бездну во веки. И от нашей казачей руки малыя срамота, и стыд, и укориза ему вечная будет, царю вашему турскому, и пашам, и всему войску.

Где ево рати великия топере в полях у нас ревут и славятся, а завтра в том месте у вас будут вместо игор ваших горести лютые плачи многие, лягут от рук наших ваши трупы многие. И давно у нас в полях наших летаючи, клехчют орлы сизыя и грают вороны черныя подле Дону тихова, всегда воют звери дивии, волцы серыя, по горам у нас брешут лисицы бурыя, а все то скликаючи, вашего басурманского трупа ожидаючи. Преж сего накормили мы их головами вашими, как Азов взяли, а топерво вам от нас опять хочется тово ж, чтоб плоти вашея мы тех зверей накормили, - то вам будет по прежнему! А красной хорошей Азов город взяли мы у царя вашего турского не разбойничеством и не татиным промыслом, взяли мы Азов город впрямь в день, а не ночью, дородством своим и разумом для опыту, каковы его люди турские в городех от нас сидят. А мы сели в Азове людми малыми, розделясь с товарыщи нароком надвое, для опыту ж - посмотрим мы турецких умом и промыслов!

А все то мы применяемся к Еросалиму и Царюграду. Хочется також взята Царьград, то государьство было християнское. Да ж, бусурманы, нас жалеете, что с Руси не будет к нам ни запасу хлебново, ни выручки, а сказываете нам, бутто к вам из государьства Московскаго про нас о том написано. И мы про то сами вас, собак, ведаем, какие мы в Московском государьстве на Руси люди дорогие, ни к чему мы там не надобны, очередь мы свою собою сами ведаем. А государьство Московское многолюдно, велико и пространно, сияет светло посреди, паче всех иных государьств и орд бусурманских, персидцких и еллинских, аки в небе солнце. Л нас на Руси не почитают и за пса смердящаго. Отбегаем мы ис того государьства Московскаго, из работы вечныя, мс хо¬лопства неволнаго, от бояр и от дворян государевых, да зде при¬бегли и вселились в пустыни непроходней, взираем на Христа Бога Небеснаго. Кому об нас там потужить? Ради там все концу наше¬му. А запасы к нам хлебные и выручки с Руси николи не бывали.

Кормит нас, молодцов, на поли Господь Бог своею милостию во дни и в нощи зверми дивиими да морскою рыбою. Питаемся мы, аки птицы небесныя: ни сеем, ни орем, ни в житницы збираем. Так питаемся подле море Черное. А злато и сребро емлем у вас за морем - то вам самим ведомо! А жены себе красныя и любимыя водим и выбираем от вас же из Царяграда, а с женами детей с вами вместе приживаем. А се мы взяли Азов город своею волею, а не государьским повелением, для казачих зипунов своих и для лютых и высоких пых ваших, поганых и скаредных. И за то на нас холодей своих далных, государь наш зело кручиноват, и мы зело боимся от него, великого государя, казни смертныя за взятье азовское.

А государь наш великий, и праведный, и пресветлый царь и великий князь Михаиле Федоровича всеа России самодержец и многих государьств и орд государь и обладатель и много у него ве¬ликого государя, в вечном холопстве таких бусорманских царей служат ему, великому государю, как ваш Ибрагим, турской царь. Только он, государь наш великий, пресветлый и праведный царь, чинит по преданию святых отец, не желает пролития кровей ваших бусорманских. Довольно он, великий государь, богат от Бо¬га данными своими царьскими оброками и без вашего бусорманского скареднаго богатства хотел бы он, великий государь, ваших бусурманских кровей разлития и градом вашим бусурманским раз¬орения за ваше бусурманское к нему, великому государю, неисправление, хотя бы он, великий государь наш, на вас на всех босурман велел быть войною одной своей Украине, которые люди живут в украинских городех по валу от рубежа Крымского и Нагайского, и тут бы собралось его государевых русских людей с одной той Украины болши легеона тысящь. Да и такия ево государевы люди руския украиньцы, что они жестоки на вас будут и алчны, аки лвы яростные и неукротимые, и хотя поясти вашу живую плоть босурманскую. Да держит их и не повелит им на то десница ево царьская. А в городех во всех украинских под страхом смер¬тным, а царевым повелением держат их воеводы государевы. Не укрылся бы ваш Ибрагим турской царь от руки ево государевы и от жестокосердия людей ево государевых и во утробе матери своей, и утробу бы ея распороли., да перед лицем бы ево царевым поставили. Не защитило бы ево, царя турскаво, от руки ево государевы ж от ево десницы высокие и море Черное. Не удержало бы людей ево государевых! И был бы за ним, великим государем, однем летом Ерусалим и Царьград по прежнему, а в городех бы турецких во всех не стоял бы камень на камени от промыслу русского.

Да вы же нас зовете словом царя турского, чтобы нам служить ему, царю турскому, а сулите нам от него честь великую и богатство многое. А мы люди Божий, а холопи государя царя московского, а се нарицаемся по крещению православные крестьяне. Как служить можем ему, царю турскому неверному, оставя пресветлой здешней свет и будущей? Во тму итти не хощем! Будем впрямь мы ему, царю турскому, в слуги надобны, и как мы отсидимся от вас в Азове городе, побываем мы у него, царя, за морем под ево Цареградом, посмотрим мы Царяграда строение и красоты ево. Там с ним, царем турским, переговорим речь всякую, - лишь бы ему, царю, наша казачья речь полюбилась! Станем мы служить ему, царю, пищалями казачъями, да своими сабелки вострыми. А ныне нам с вами и с пашами вашими и говорить нечего, да и не с кем. Как предки ваши, бусорманы поганые, учинили над Цареградом, взяли взятьем его, убили они государя царя крестьянского Константина благоверного, побили в нем крестьян многая тмы тысячи, обагрили кровию нашею крестьянскою все пороги церковныя, искоренили до конца всю веру крестьянскую, - тако бы и нам учинить над вами, бусорманами погаными, взять бы ныне нам Царьград взятьем из рук ваших бусорманских, убить бы против того вашего Ибрагима царя турского и со всеми его бусорманы погаными, пролита бы вашу кровь бусорманскую нечистую. Тогда у нас с вами в том месте мир поставитца, а тепере нам с вами и говорить больши того нечего. Что мы от вас слышали, то твердо ведаем, что вы от нас слышали, то скажете речь нашу пашам своим.

Нельзя нам миритца или веритца крестьяном з босурманы. Крестьянин побожится душею крестьянскою, и на той правде во веке стоит, а ваш брат бусорман, побожится верою бусорманскою, а ваша вера бусорманская татарская ровна бешеной собаке, - и по-вашему брату, бусорману, собаке, и верить нельзя.

Ради мы завтра вас подчивать, чем у нас, молотцов. Бог послал в Азове граде. Поедте вы к своим глупым пашам не мешкая, а опять к нам с такою глупою речью не ездите. А манить вам нас, - лише дни даром терять! А хто от вас к нам с такою глупою речью впредь будет, тому у нас под стеною города быть убиту. Промышляйте вы тем, для чего приехали от царя своего турскаго. Мы у вас Азов город взяли головами своими молодецкими, людми немногими, а вы его у нас, ис казачих рук наших, доступаяте го¬ловами своими турецкими, многими своими силами. Кому-то у нас на всех поможет Бог потерять вам под Азовым городом турецких голов своих многим тысящи, а не видать его вам будет из рук наших казачьих и до века. Разве отымет у нас, холопей своих, великий государь царь и великий князь Михаиле Федоровича всеа России самодержец, да вам им, собак, пожалует, то уже ваш будет, на то его государьская воля".

Как от Азова города голова и толмачи приехали в своя турецкия табары к пашам своим и сказали наш ответ, в их полках у них в те поры замешалось: почали в трубы трубить в великия для собрания силы и полков. И после той трубли собранной почали бить в гарматы великия и в набаты, в роги и в цебылги почали играть добре жалостно. А все знатно, что готовятся к приступу. А у всей пехоты их салдацкой и яныческой с барабаны бьют тихо. И разбирались они в полках своих, и строились ночь всю до света. Как на дворех уже час дни, почали выступать полки ис станов своих. Знамена у них зацвели и праперы, как .есть стали цветы многи. От труб великих и набатов неизреченный визг. Дивен и страшен приход их под Азов город! Никак того уже нельзя страшнее быти.

Перво под город к нам пришли к приступу немецкия 2 полковника с салдатами, а за ними пришел весь строй пехотной янычейской 150000, потом и орда вся с пехотою к городу к приступу пришла. Крикнули столь смело и жестоко в приход их первой, приклонили к нам они все знамена свои и покрыли знаменами своими весь наш Азов город. Почали башни и стены топорами рубить и ломами великими ломать, а на стены многая по лестницам взошли: хотели нас взять того часу 1-го своими силами. В те поры уже у нас стала стрельба по них осадная из города, а по тех мест мы им молчали. В огне и в дыму не можно у нас друг друга видеть: на обе стороны лише дым да огнь стоял, а от стрельбы их огненной дым топился до неба. Как есть - страшная гроза небесная, когда бывает гром с молниею! Которые у нас подкопы были отведены за город для их приступного времени, и те наши подкопы от мно¬жества их неизреченных сил не устояли - все обвалились, не удержала силы их земля и крепость азовская. И уста наша кровию запеклись, не пиваючи и не едаючи! На тех-то пропастех побито турецкой силы от нас многия тысящи: приведен у нас был весь снаряд на то подкопное место и набит был он весь у нас дробю, железными усечками. Убито у нас под стеною Ахова города на том 1-ом приступе в тот 1 день турок 6 голов яныческих, да 2 немецких полковников со всеми салдаты с 6 000-ю. В тот же день, вышед, взяли мы у них на вылазке большое знаме царя их турскаго клеймом ево. Паши его и полковники перво приступали всеми (ядами в тот 1 день весь день до вечера и зорею вечернею. Убито у них в тот 1 день от нас под городом, окроме б голов яиыческих « 2 полковников немецких, 23000, окроме раненых. И мы, казаки, вышед из города, оклали труп мертвой турецкой вкруг города выше пояса.

На 2 день в зорю вечернюю опять прислали к нам паши под Азов город толмачей своих, чтоб дать отобрать побитой труп, который побит от нас под стеною Азова города. А давали нам за всякую убитую яныческую голову по золотому червонному, а за голов в за полковников давали по 100 тарелей (Талеров.). И войском за то не постояли им, не взяли у них ни сребра, ни злата: "Не продаем мы мертваго трупу николи. Не дорого нам ваше сребро и злато, дорога нам слава вечная! То вам, собакам, из Азова города от нас, казаков, игрушка первая, лише мы, молотцы, оружие свое прочистили. Всем вам, бусорманам, от нас то же будет, иным нам вас потчивать нечем - дело осадное!".

В тот 2 день боя у нас с ними не было. Отбирали они свой побитой труп целой день до вечера, выкопали они яму побитому своему трупу, глубокий ров, от города на 3 версты, а засыпали ево горою высокою и поставили над ними признаки многия босурманския и подписали на них языки многими разными.

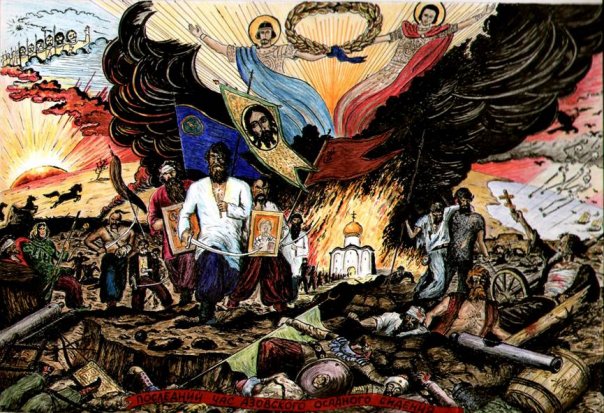

И после того в 3 день опять к нам они, турки, под город пришли со всеми своими силами. Только уже стали они вдале от нас, а приступу к нам не было. Зачали люди их пеши в тот день весть гору высокую, земляной великой вал, выше многим Азова города. И тою горою высокою хотели нас живых накрыть и засыпать в Азове городе великими турецкими силами. И привели ту гору к нам в три дня. И мы, видя ту гору высокую, горе свое вечное, што от нее наша смерть будет, попрося у Бога милости и Пречистая Богородицы помощи и у Предтечева образа (Т.е. у иконы св. пророка Иоанна Предтечи.) заступления, и придавшая на помощь Чюдотворцы Московские, учиня мы меж собою последнее надгробное прощание друг з другом и со всеми православными крестьяне (т.е. христиане.), малою своею дружиною 5000 пошли к ним из города на прямой бой против 300000.

"Господь, сотворитель небу и земли, не выдай нечестивым создания рук Своих. Видим от них, сильных, пред лицем смерть свою лютую: хотят нас живых покрыть горою высокою, видя пустоту нашу я безсилие, что нас в пустынях покинули все православные крестьяне,, убоялись лица их страшнаво, великих сил турецких. И мы, бедныя, не отчаивая себе Твоя Владычняя милости, видя Твоя щедроты великия, за Твоею помощию Божию, за веру крестьянскую умираючи, бьемся против сил болших, людей 300000, за церкви Божий, за все государство Московское и за имя царьское".

Положа мы на себя все образы смертныя, выходили к ним на бой и единодушно крикнули, на бой вышед к ним: "С нами Бог! Разумейте язьцы и покаряйтеся, яко с нами Бог!"

Как заслушали неверные изо уст то слово, что с нами Бог, не устоял впрямь ни един человек против лица нашего, побежали все от горы своея высокия. Побили мы их, в тот час вышед, многая тысящи, взяли мы у них в те поры на вылазке на том бою у той горы 16 знамен однех яныческих, да 28 бочек пороху. Тем-то мы их порохом, подкопайся под ту их гору высокую, разбросали всю ее, их же побило ею многая тысящи а "к нам их яныченей тем нашим подкопным порохом живых в город кинуло 1400 человек. Так их премудрость земляная с тех мест миновалась. Почали они от нас страшны быти.

В рати их почела меж их роздряга быти великая. Паши ж ту¬рецкие почали крычать на царя Крымского, что не ходит он приступом с ордою с Крымскою. Царево слово к пашам и турченям: "Иже ведомы нравы казачи и обычаи. Приступами нам их николи не имывать - в осадах казаки люди жестокосердые. Под светом таких людей не видано и не слыхано! Разве нам на единую их казачью голову давати своих голов по 1 000".

По повелению пашей и умышленников-городоемцев повели яныченя и все их войско и черныя мужики другую гору позади тое, болше прежней: в длину лучных 3 перестрела, а в вышину многим выше Азова града, а широта ей, как можно бросить до нея дважды каменем. И на той горе поставили весь снаряд свой пушечной и пехоту свою всю привели турецкую на ту гору, - 150 000, и орду нагайскую всю с лошадей збили. И почали с той горы из снаряду бить по Азову граду беспрестани день и нощ. И от пу¬шек их аки страшный гром стоял, и огнь и дым топился от них до неба. 16 день и нощей 16 не премолк снаряд их пушечной ни на единой час! В те поры дни и нощи покоя нам от стрелбы их пушечной не было. Все наши азовские крепости роспались. Стены и башни все, и церковь Предтечева, и полаты все до единыя розбили у нас по подошву самую, и снаряд наш пушечной переломали весь. Одна лише у нас во всем Азове городе церковь Николы Чудотворца в полы осталась. Потому ея столько осталось, что она стояла внизу добре у моря под гору.

А мы от них сидели по ямам все и выглянуть нам из них нелзе. И мы в те поры зделали себе покой великой в земле под ними: под их валом дворы себе погайныя великие поделали. Ис тех мы потайных своих дворов подвели под них 28 подкопов, под их таборы, и теми мы подкопами себе учинили прямую избаву великую: выходили мы нощию и своими нощными выласками на их пехоту турецкую положили мы великой страх и урон большой учинили в людех их. И после того паши турецкие, смотря на наши те подкопные мудрости и осадные промыслы, повели они уже напротив к нам из своих табор 17 подкопов своих и хотели оне теми подкопами приттить к нам в ямы наши, да нас подавить своими людми великими. И мы милостию Божиею устерегли все те подкопы и под их покопы зделали свои подкопы и подкатили пороху, и те их подкопы все взорвало и побито их, турецких людей, многие тысячи. С тех мест подкопная их мудрость вся уж миновалась. Постыли уж им те все подкопные промыслы!

А было от турок всех приступов к нам под город 24 приступа всеми их людми, окроме болшова приступа первово. Таковаго и смелаго и жестоково приступу не бывало к нам, ножами мы с ними резались в тот приступ.

Почали уже оне к нам метати в ямы наши ядра огненныя чиненыя и всякие немецкие приступные мудрости. Тем нам они чинили пуще приступов тесноты великия, побивали многих нас и опаливали. А после тех ядер огненных, вымышляя оне над нами умом своим, оставя оне вси уж мудрости, почели нас осиливать и доступать прямым боем, свими силами. Почали оне к нам на приступ присылать на всякий день людей своих, янычен по 10 000 человек, приступают к нам целой день до ночи. Ночь придет, - на перемену им придут другия 10 000 человек, - те уж к нам припают ночь всю до света. Ни на един час не дадут покою нам!

Оне бьются с переменою день и нощь, чтоб тою истомою осилеть нас. И от такова их к себе злого ухищреннаго промыслу, от бессония, и от тяжелых ран своих, и от всяких осадных лютых нужд, и от духу смраднаго от человеческаго трупия, отягчали мы все и изнемогли многими болезнями лютыми осадными. А се в мале дружине своей остались, уж стало переменитца некем, - ни на единой час отдохнуть нам не дадут!

И в те поры, отчаявши мы живот свой в Азове городе, в выручке своей безнадежны стали от человек. Толко себе чаем помощи от Вышняго Бога. Прибежим, бедные, к своему помощнику Предтечеву обрезу, пред ним, светом, розплачемся слезами горкими:

"Государь-свет, помощник наш, Предтеча Христов Иоанн! По Твоему светову изволению разорили мы гнездо змиево, - взяли Азов град, - побили мы в нем всех християнских мучителей и идолослужителей. И Твой светов дом, Никола Чудотворец, очистили и украсили ваши чудотворныя образы от своих грешных и недостойных рук. Без пения у нас по се поры перед Вашими образы не бывало. Али мы Вас, светов, прогневали чем, что опять хощете итти в руки бусурманския? На Вас мы, светов, надеялись, в осаде в нем сидели, оставя всех своих товарищей. А топерво от турок видим смерть свою лютую. Поморили нас безсонием: 14 дней и 14 нощей с ними безпрестани мучимся. Уже наши ноги под нами подогнулися и руки наши оборонныя уж не служат нам, от истомы уста наши не глаголют уж, от безпрестанныя стрельбы глаза наши выжгло, в них стреляючи порохом, язык уж наш во устах наших на бусурман закричать не ворочится. Такое наше безсилие - не можем в руках своих никакова оружия держать, почитаем себя уже мы топерво за мертвый труп. 3 два дни, чаю, уже не будет в осаде сиденья нашего. Топерво мы, бедныя, разставаемся с вашими чудотворными иконами и со всеми християны православными. Не бывать уж нам на святой Руси! Смерть наша грешничья в пустынях за ваши иконы чудотворныя, за веру християньскую, за имя царьское и все государство Московское.

Почали уже мы, атаманы и казаки, и удалые молотцы, и все великое Донское и Запорожское свирепое Войско прощатись:

"Прости нас, холопей своих грешных, государи царь и великий князь Михаиле Федорович всеа России самодержавен. Вели, государь, помянуть души наши грешныя. Простите, государи, вси патриархи вселенские. Простите, государи, вси преосвященнии митрополиты. Простите, государи, вси архиепископы и епископы. Простите, государи, архимандриты и игумены. Простите, государи, протопопы и вси священницы и дьяконы и вси церковные причетники. Простите, государи, вси мниси и затворники.

Простите нас, вси святии отцы. Простите, государи, вси християне православные, поминайте наши души грешныя со своими праведными родителями. На позор мы учинили государьству Московскому. Простите нас, леса темныя и дубравы зеленыя. Простите нас, поля чистые и тихия заводи. Простите нас, море Синее и реки быстрые. Простите нас, море Черное. Прости нас, государь наш, Тихой Дон Иванович, уже нам по тебе, атаману нашему, з грозным войским не ездить, дикова зверя в чистом поле не стрелевать, в Тихом Дону Ивановиче рыб не лавливать.

Чтоб умереть не в ямах и по смерти б учинить нам на Руси славу вечную, взяли мы иконы чудотворныя Предтечину, да Николину, да пошли с ними противу бусурманов на выласку. И Милостию Божиею, и молитвою Пречистые Богородицы, и заступлением небесных сил, и помощи их угодников Предтечи Иоанна и Николая Чудотворца, на вылазке явно бусурманов побили, вдруг вышедши больши 6000. И в чем осилеть не умеют нас, и с тех мест не почали уже присылать к приступу к нам людей своих янычен. А мы от тех мест от бед своих, от смертных врат и ран и от истомы их отдохнули в те дни и замертво повалялись.

А после того бою, погодя 3 дни, опять почели к нам толмачи их крычать, чтоб им говорить с нами, а то уж у нас речи не было, потому что язык наш от истомы нашея во устах наших не ворошится. И оне, бусорманы, догадалися - к нам на стрелах почали Ярлыки метать. А в ерлыках они в своих пишут - просят у нас пустова места азовскаго, а дают за нево выкупу на всяково молотца по 300 тарелей серебра чистово, да по 200 золотых червонных арапьских. - "А в том вам паши и полковники шертують душею царя турского, что на отходе ни чем не тронут вас. Подите с сребром и з золотом в свои городки казачи к своим товарищем, а нам лишь отдайте пустое место азовское".

И мы к ним напротив пишем:

"Не дорого нам ваше сребро и золото собаче похабное бусурманское, у нас в Азове и на Дону золота и серебра своего много. То нам, молодцам дорого и надобно, чтоб наша была слава вечная по всему свету, что не страшны нам ваши паши и силы турецкие. Сперва мы сказали вам: дадим мы вам про себя знать и ведать память на веки во все ваши край бусурманские, чтобы вам было сказать, пришед от нас, за морем царю своему турскому глупому, каково приступать к казаку русскому. А сколко у нас в Азове городе розбили кирпичю и камени, и столко же взяли мы у вас турских голов ваших за порчю азовскую. В головах уже, да в костях, ваших складем Азов город лутче прежнего! Протечет та наша слава молодецкая во веки по всему свету, что кладем город в головах ваших. Нашел ваш турской царь себе позор и укор до веку. Станем с него имать по всякой год уж вшестеро".

После тово уж нам от них полехчало - приступу уж не было к нам. Сметись оне в своих силах, что их под Азовым побито многия тысящи.

А в сидение свое осадное имели мы, грешные, пост в те поры и моление великое, и чистоту телесную и душевную. Многие от нас людие искусные в осаде то видели во сне и вне сна ово жену прекрасну и светлолепну в багрянице светле на воздусе стояще по

среди града Азова, ото мужа древна, власата, боса, в свстямх ризах, взирающих на полки бусурманские. Та нас. Мать Бохия Богородица, не предала в руце бусорманские. И на них нам помощь явно дающе, в слух нам многим глаголюще: умилным гласом:

"Мужайтеся казаки, а не ужасайтеся! Себо град Азов от беззаконных агарян зловерием их обруган и суровством их, нечестивых, престол Предтечин и Николин осквернен. Не токмо землю в Азове или престолы оскверниша, но и воздух их над ним отемнеша. Торжище тут им ничестиво християнское учиниша: разлучиша мужей от законных жен, сыны и дщери разлучаху от отцов и матерей. От многово тово плача и рыдания земля вся христианская от них стоняху, а о чистых девах и о непорочных уста моя не Moiyr изрещи, на их поругания смотря. И услыша Бог моление их и плач, виде воздание рук своих - православных христиан - зле погибающе, дал вам на бусорман отомщение: предал вам град сей и их в руце ваши. Не рекут нечестивые: " Где есть Бог ваш Христианской?" И вы, братие, не пецытеся; отжените весь страх от себя - не пояст вас николи бусорманский меч. Положите упование на Бога, приимите венец нетленной от Христа, а души ваши приимет Бог. И имате царствовати со Христом во веки".

А то мы многая, атаманы и казаки, видели явно, что ото образа Иванна Предтеча течаху от очей Ево слезы многая по вся приступы, а в первой день в приступное время видеху ланпаду, полну слез от Ево образа. А на выласках от нас из града все видеша бусурманы, турки и крымцы и нагаи, мужа храбра и младова во одежде ратной со едином мечем голым на бою ходяще, множество бусурман побиваше. А наши очи то не видели, лише мы по утру по убитом знаем, что дело Божие, не рук наших: пластаны люди турские, изсечены наполы. "Скажите нам, казаки, хто у вас из Азова города выезжают к нам в полки наши турецкие два младыя мужыка в белых ризах, с мечами голыми? И побивают они у нас нашу силу турецкую всю и пластают людей наших наполы во всей одежде". И мы про то им сказываем: "То выходят воеводы наши".

И всего нашего сиденья в Азове от турок в осаде было июня с 24 числа 7149 году до сентября по 26 день 7150 (Т.е. с 24.06.1641 по 26.09.1642, считая от Рождества Христова.) году.

А сентября в 26 день в ноши от Азова города турские паши и с турки и крымской царь со всеми своими силами за четыре часа до свету, возметясь окоянны и вострепетась, побежали никем гоними с вечным позором.

Пошли паши турецкие к себе за море, а крымский царь пошел в орду к себе, черкасы пошли в Кабарду, свое-то нагаи пошли в улусы.

И мы, как послушали отход их с табор, - ходило нас, казаков, поры на таборы их 1 000 человек. И взяли мы у них на их таборех в тое пору языков турок и татар живых 10 человек. А больных и раненых застали мы 2000. И нам те языки в роспросе и с пыток говорили все единодушно, от чево в ноши побежали от града паши их и крымский царь со всеми своими силами: "В нощи той с вечера было нам страшное видение. На небеси над нашими полки бусурманскими шла великая и страшная туча от Русии, от вашего царства Московскаго. И стала она против самого нашего, а перед нею, тучею, идут по воздуху два страшные юноши, а в руках своих держат мечи обнаженные, а грозятся на наши полки бусурманские. В те поры мы их всех узнали. Тою нощию страшные воеводы азовские во одежде ратной выходили на приступы наши из Азова града, - пластали нас и в збруях наших надвое. От того-то страшного видения (побежали мы) без пашей наших и царя крымского с таборов".

А нам, казаком, в ту нощь в вечере видение всем виделось: по валу бусурманскому, где их наряд стоял, ходили два мужа леты древними, на одном власяница мохнатая. А сказывают (они) нам: побежали, казаки, паши турские и крымской царь с табор, и пришла на них победа от Христа, Сына Божия, с небес от силы Божии».

Да нам же сказывали языки те про изрон людей своих, что побито от рук наших под Азовом городом. Писменнова люду убито однех у них мурз и татар и янычен 96 000, кроме мужика черного. А нас всех, казаков, в осаде было в Азове граде только тысящ 307 человек, а которые остались мы, холопи государевы, (от) осады той, и те все переранены. Нет у нас человека цени единого, кой бы не пролил крови своея, в Азове сидячи, за имя Божие и за веру християнскую.

А топер мы Войском всем Донским государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Росеи просим милости, сиделцы Азовские и которые по Дону и в городках живут, холопей своих, чтоб велел у нас принять с рук наших свою государеву вотчину Азов град для светов Предтечина и Николина образа, (потому) что им, светом, (у) годно тут всем Азовым градом заступити. И он, государь, от войны от татар (безопасен будет) и во веки, как сядут (его ратные люди) в Азове граде.

А мы, холопи его, которые остались у осады азовские, - все уж мы старцы увечные: промыслы и боя уже не будет с нас. А се обещание всех нас у Предтечева образа в монастыре ево постричись, Припяти образ мнишеский. За нас же государь станет Бога молить до веку. А за ево государьскою тою к Богу верою и ево государьскою высокою рукою оборью оборонил нас Бог от таких великих турских дел, а не нашим молодецким мужеством и промыслом.

А буде государь нас, холопей своих далных, (не) пожалует, не велит у нас принять с рук наших Азова града, - заплакав, нам ево покинути. Подымем мы, гершныи, икону Предтечеву, да пойдем с Ним, светом, где нам он велит. А атамана поставит у Ево образа, - тот у нас будет игуменом, а ясаула пострижем, - то (т) нам будет строителем. А мы, бедные, хотя дряхлые все, а не отступим Его, Предтечева образа, - помрем все тут до единого! Будет во веки славна лавра Предтечева".

Прошло два года после достопамятной защиты Азова, когда казаки получили царский указ покинуть Азов, возвратиться по своим куреням или же отойти не Дон, "кому куда пригодно будет". Из страха войны с турками, Московское государство отказалось, таким образом, содержать в отдаленной крепости свой гарнизон. Тогда казаки вывезли оттуда все запасы, артиллерию, снаряды, подкопали уцелевшие башни и стены; затем, оставив небольшой отряд, перешли с чудотворной иконой Иоанна Крестителя на Михин остров, что против устья Аксая. А в том же году появились в виду Азова 38 турецких кораблей. Казаки, бывшие в крепости, немедленно взорвали подкопы, »и турки принуждены были раскинуть шатры на развалинах одной из сильнейших своих крепостей. Мустафа-паша, начальствовавший флотом, за неимением чего лучшего, обнес город частоколом, а из барочного лесу поделал казармы. Несколько позже туркам пришлось восстановить крепость, хотя далеко не в прежнем виде - ту строили генуэзцы, мастера этого дела - с тем, чтобы через сто лет, после двукратной защиты, навсегда от нея отступиться в нашу пользу.

|

Метки: казачество русские традиции казаков |

БАТЮШКА ТИХИЙ ДОН И ЕГО ДЕТКИ |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве»

Общевойсковой круг донцов и порядок избрания старшины.

Почему казаков нельзя было застать врасплох. Легендарная казачья "лава", в чем ее секрет и корни. Охотничьи промыслы или обычай молодечества на Дону. Единоборство двух знаменитых богатырей - казака и черкеса и чем оно закончилось. У кургана "Двух братьев", или большая охота.

Воспитание рыцарского духа с младых ногтей. Витязи моря, или казачьи хитрости на воде. О том, как зародилось супружество на Дону.

Верность казаков российскому самодержавию и ее корни.

Как мы помним из 2-й главы, казаки запорожские и донские происходили из одного корня - православных потомков скифов и гуннов. Потому нет ничего удивительного в том, что быт и обычаи тех и других были во многом схожи. Хотя, конечно, у Донского войска были и свои особенности, привнесенные пришлыми людьми из Московии.

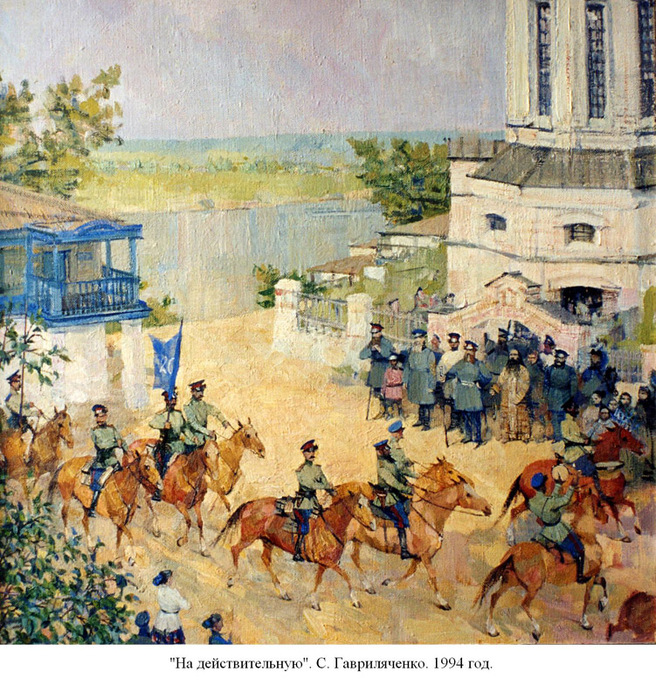

С весны донцы обыкновенно собирались в главный свой город - сначала это были Раздоры, затем Черкасск - избирать старшину: войскового атамана, двух есаулов и писаря. Есаулы отвечали за войсковую казну и доходы и приводили в исполнение приговоры круга. Кругом называлось собрание всех приехавших казаков, которые обыкновенно сходились возле войсковой избы. Приговор круга считался окончательным и обжалованию не подлежал. Если же среди казаков не было единомыслия по какому-нибудь важному дела они прибегали к совету Белого (т.е. московского) царя и поступали так, как он скажет.

Шумны, а порой и драчливы бывали собрания донцов, но, как только их уха достигала весть о неприятеле, наступали тишина и порядок: самые буйные из казаков становились послушными и исполнительными. Да и как было иначе, если в противном случае им грозила немедленная расправа.

Как узнавали донцы о надвигавшейся угрозе? С помощью Двойной цепи пикетов и дальних конных разъездов, которые зорко следили за неприятелем и при малейшем движении его сообщали в Черкасск атаману. Городок тот был построен наподобие Запорожской Сечи: он затоплялся со всех сторон и был недоступен для внезапных набегов неприятельской конницы.

Как только становилось известным о готовящемся набеге, несколько отборнейших сотен во главе с походным атаманом скакали через степь в тыл противнику и сторожили его, затаившись у брода и на перевозах. Самые дальние наезды казаки совершали ночью или во время ненастья, когда враги меньше всего ожидали нападения. Вожак, что шел впереди, узнавал по следу не только, в какую сторону прошел неприятель, но и когда именно - вчера или третьего дня и сколько у него всадников.

Через реки казаки переправлялись обычно "ордынским" или, точнее, "скифским" способом: клали седло с вьюком на небольшой плотик из камыша - "салу" и, привязавши его к хвосту коня, сами цеплялись за уздечку. В поход они всегда отправлялись налегке, не беря с собой ничего кроме сухарей, вооружались пищалями, копьями, саблями, иногда длинными малокалиберными орудиями - фальконетами, стрелявшими со станков фунтовыми ядрами.

Отряды казаков четко подразделялись на сотни и полусотни, командовали которыми соответственно есаулы, сотники и пятидесятники. Казаки одинаково умело могли сражаться и конным строем и пешим. А когда случалось им быть в окружении, они быстро смыкались, укладывали лошадей треугольником (т.е. "батовали", если употреблять казацкий военный термин) и отстреливались из-за них пока хватало пороху или пока свои пришлют подмогу. На-падали же казаки по старинному скифскому обычаю всегда лавой, то есть длинным разомкнутым строем, с помощью которого они охватывали противника с флангов и заскакивали ему в тыл.

За первой лавой следовала вторая, потом третья. Редко кто мог устоять, заслышав гиканье у себя за спиной и ощетинившиеся казацкие пики перед глазами. И закаленные в набегах татары, и хищные ногаи и калмыки избегали встречаться с казаками один на один в открытом поле. Кочевники предпочитали вторгаться в пределы казацких поселений неожиданно, как снег на голову. Однако такое удавалось редко: вестовая пушка или церковный колокол загодя возвещали тревогу, станичный есаул со знаменем в руках скакал по улицам, призывая население на защиту; в итоге враг, с какой бы стороны он ни зашел, наталкивался на мужественное сопротивление всегда готовых к бою казаков. А тем временем их жены, дети и престарелые отцы спешили отогнать и спрятать в камышах коней и домашний скот, чтобы там переждать тревогу.

Постоянные тревоги и частые войны приучали казаков не привязываться ни к чему земному, ценить истинных друзей и верность долгу, а в самые отчаянные минуты уповать на Бога и Богородицу. С другой стороны, всегдашняя бранная жизнь порождала у них беспримерную удаль и бесстрашие, сознание своей силы и ловкости и уверенность в конечном успехе. Удальцы никогда не переводились на Дону. Задумав погулять или, как тогда говорили, поохотиться", казак выходил к станичной избе и, кидая шапку наверх, выкрикивал зычным голосом: "Атаманы-молодцы, послушайте меня! На Синее (т.е. Азовское), на Черное море - поохотиться!" Или: "На Кубань на реку за ясырем!" - т.е. за пленными. Иногда выкрикивали: "На Волгу-матушку рыбки половить!" Охотнтки всегда находились, в знак согласия они также кидали вверх шапки после чего все вместе творили молитву и выбирали походного атамана.

На такие промыслы выходили небольшими партиями: редко в полсотни, чаще в 5-10 человек иногда вдвоем или даже в одиночку. Вернуться с промысла без добычи было настолько позорно, что казаки предпочитали погибнуть, чем возвращаться с пустыми руками. Иные охотники прославили свое имя подвигами, о которых говорил весь Дон. История сохранила имя одного из них - Ивана Краснощекова.

Рассказывали, что встретился он однажды со знаменитым в Закубанье черкесом по прозвищу Овчар, также вышедшим "поохотиться". Горские же джигиты как помним, были потомками омусульманенных татарами черкасов и имели с казаками много общей крови. Естественно, что они не уступали казакам в ратном искусстве и ловкости. Краснощеков и Овчар знали друг друга благодаря людской молве и искали случая сойтись в единоборстве, и вот, наконец, встретились. Иван издали узнал соперника и дал себе слово «не спустить с руки ясна сокола». Горец также почуял Ивана издалека.

Овчар лежал у самого обрыва Кубани, облокотись на землю и глядел на трещавший перед ним костерок. Казалось, он не замечал, что хлещет дождь, свищет ветер и враг его совсем близко: лишь украдкою косил глазом, чтобы успеть вовремя схватить ружье. Краснощеков живо сообразил, что ему не подойти на выстрел своего короткого ружья. Он исчез на какое-то время из поля зрения Овчара, а сам "тишком и ничком" стал пробираться ближе к нему по-пластунски. Когда же Иван прополз столько, сколько было нужно, он выставил в сторонке свою шапку. И тут жe прозвучал выстрел и прострелянная шапка упала наземь. Toгда казак спокойно поднялся и в "вприпор" ружья сразил джигита наповал. Резвый аргамак и богатое оружие достались ему в награду.

Свободный поиск добычи на ничейном пространстве позволял казачеству поддерживать на высоком уровне свою боевую форму, на практике обучать необстрелянную еще молодежь. Тем же целям служила и охота на зверя. В особенной чести была так называемая "большая охота", в которой принимало участие почти все войско.

Тысячи конных и пеших казаков отправлялись к курганам "Двух братьев", что расположены недалеко от Черкасска. Атаман, окруженный лучшими стрелками становился на кургане, остальные казаки оцепляли обширное займище. Три выстрела из пушки означали начало охоты. По этому сигналу стоящие в цепи казака начинали кричать громкими голосами, свистеть и работать трещотками. От невообразимого шума звери снимались со своих мест и устремлялись вперед навстречу своей смерти.

Вот, рассекая густые камыши своими страшными клыками, вынесся на луг огромный вепрь, где его сразу же окружили лучшие наездники. Разъяренный зверь кидается то на одного, то на другого пока его не пригвоздят пиками. В другом месте мечется пришедшая из закубанских лесов злобная гиена, зверь лютый, который даром шкуры не отдаст, и казаки следят за ней в оба. А вон там на окраине луга казак, приподняв тяжелый чекан, гонится за волком. Казачий конь все ближе и ближе. Поняв, что ему не уйти, ощетинился зверь, приготовился к прыжку, щелкает в ожесточении зубами, но не сдобровать ему: взмахнул чеканом опытный наездник и раздробил серому голову. Но что может быть красивее, когда с быстротою стрелы несется по займищу степная лань - сайга. Сама грация - она будто по воздуху летит и легко уходит от преследующего ее во весь опор всадника. Тогда устремляется к ней наперерез войсковой есаул, вот он резко взмахнул рукой и... за¬дрожала красавица, почуяв на своей шее аркан.

Атаман тем временем весь превратился в зрение и слух, ждет долгожданной минуты, когда его молодцы погонят с гиканьем к нему навстречу могучего белоснежного барса. Да, да, было время, когда эти, исчезающие ныне звери водились и на Дону и на Кубани.

Тут и там мечутся по займищу, прижав уши, трусливые зайцы и погибают под ударами казацких плеток. Наконец, охота окончена. Довольный ею, атаман зовет всех к себе - "отведать дичинки", и долго гуляют казаки пока не обойдут всех "удачников", то есть тех кому повезло с добычей.

Вообще надо сказать, что обучение ратному делу начиналось буквально со дня рождения казака. Как только появлялся он на свет "на зубок" ему клали стрелу (потому пулю), а ручонке давали потрогать лук или ружье. На седьмой день младенца крестили, давая имя строго по святцам. В сорокадневном возрасте его облачали в кольчужку и прицепляли сбоку "шаблюку" после чего отец опять возвращал его матери со словами "вот тебе казак". Когда у ребенка прорезывались зубки, его верхом везли в храм и служили молебен святому Иоанну воину, чтобы рос храбрым и преданным Богу и Православию.

Трехлетки уже самостоятельно ездили верхом по двору, а пятилетние казачата вовсю скакали по улицам, стреляли из лука и играли в войну. По временам все ребячье население Черкасска выступало за город и, разделившись там на две равные части, устраивало генеральное сражение. Неся впереди бумажные знамена с начертанными на них крестами и непрестанно хлопая хлопушками, противники сходились и сражались, не жалея носов и не боясь синяков. Они отчаянно рубились игрушечными саблями, кололись камышовыми пиками, отбивали знамена друг у друга и за¬рывали пленных. Победители под музыку дудок и трещоток торжественным строем возвращались в город. Позади них, стыдливо опустив головы и заливаясь слезами, шли пленные. Старики сидя у войсковой избы за беседой, любовались проходящими бравыми казачатами и даже сам атаман обыкновенно выходил на крыльцо и похвалял храбрых.

Основное воспитание, конечно же, проходило в семье. Каждый казак с малолетства знал и всем сердцем хранил Божию заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо та будет и будеши долголетен на земли". Слово отца в семье было все равно, что слово

атамана для войска, - ему следовали беспрекословно.

Постепенно от отца к сыну передавалось искусство верховой езды, меткости стрельбы, ловкость и слаженность действий. Наступало время, когда "малолетков"1( Казаки, достигшие 19 лет.) отдавали в обучение самым опытным. На заранее отведенном месте собирались они каждый на своем коне и в полном вооружении. Здесь тренировали их всем приемам воинского искусства закаленные в боях старики в присутствии самого атамана. Их учили стрелять на полном скаку; мчаться во весь дух, стоя в седле, и одновременно отмахиваться саблей; поднимать с земли монету и рубить пламя свечи, стоящей на низенькой подставочке.

И вот наступал день состязаний... Самым метким юным стрелкам, самым лихим молодым наездникам атаман торжественно вручал богатое оружие, разукрашенные седла, нарядные уздечки. И уж, конечно, эти свои первые награды казаки ценили не меньше лавровых венков древних греков и хранили их всю свою жизнь. Так вырастали целые поколения.

Запорожцы, эти знаменитые на весь мир витязи моря, научили своих братьев донцов ходить на веслах и под парусами к турецким берегам. Часто черкасы с берегов Днепра возглавляли морские походы. По примеру своих днепровских сородичей донцы готовили челны из липовых колод, которые распиливали пополам середину выдалбливали, а с боков прикрепляли ребра. Для большей устойчивости посудины обвязывались пучками камыша. Челны грузились запасом пресной воды и сухарями. Затем отправлявшиеся в поход казаки - в основном это была молодежь - шли по домам за "Родительским благословением. Именно на Дону была сложена мудрая пословица, ставшая со временем общерусской: "родительское благословение со дна моря достанет - оно в огне не горит и в воде не тонет". Войдя в дом, казак кланялся в ноги отцу с матерью, прощался с ними, как перед смертью (т.е. просил простить, если когда обидел невзначай) и в заключение просил святых их молитв на время похода. Затем все воинство собиралось в храме (а до того как он был построен - в часовне) и служило молебен Николаю Чудотворцу, покровителю мореплавателей. Оттуда они шли на площадь, где пили прощальный ковш вина или меду. На берегу еще выпивали по ковшичку, после чего рассаживались по челнам (в каждом - от 40 до 50 человек). Как и запорожцы, отправляясь в поход, донцы с виду выглядели оборванными - оде¬валось все самое худое и старое. Ружья у них казались ржавыми и негодными, чтоб "глаз не играл". Перед тем как взмахнуть веслами казаки запевали песню: "Ты прости, прощай, тихий Дон Иванович...".

Самым трудным для отправившихся за море - пройти мимо Азовской крепости, возле которой всегда было настороже несколько турецких галер. Поперек же Дона турки протягивали тройную железную цепь, концы которой закреплялись на обоих берегах, где возвышались каменные башни с пушками. Попасть под перекрестный картечный огонь грозило верной гибелью всей казачьей флотилии. Однако казаки были тоже не лыком шиты: они ухитрялись преодолевать цепную преграду или в густой туман или в непроглядную дождливую ночь. Иногда, чтобы усыпить бдительность османов, они пускали сверху бревна, которые колотились о цепи и заставляли турок палить понапрасну. И только коща ретивые сторожа воочию убедятся, что никакой опасности нет и перестанут обращать внимание на бревно, казаки мигом преодолевают цепи и уже тоща - лови ветра в море. Был еще у молодцов и запасной путь: вверх по Дону, потом волоком в речку Миус, а из нее прямой выход в Синее (Азовское) море.

При встрече с турецким кораблем донцы, как и их братья, запорожцы, обходили его так, чтобы за спиной иметь солнце, а спеце корабль. Таким образом, враги не могли разглядеть среди морского простора стайку челнов. За час до захода солнца казаки осторожно приближались примерно на версту к своей жертве, а с наступлением темноты брали корабль на абордаж одновременно со всех сторон. Во время штиля или полного безветрия казаки даже не считали нужным скрываться и ждать темноты: среди бела дня бросались на застывшее судно и остановить их тогда было невозможно ни ятаганами ни картечью. Овладев судном, удальцы забирали оружие, небольшие пушки, ценные товары и золото, затем пускали корабль на дно.

Бывало, конечно, что казаки нечаянно напарывались на боевые турецкие корабли, которые на всех парусах преследовали ка¬заков а, догнав, на полном ходу врезались в середину стайки челнов, топили их, расстреливали картечью. В таких случаях донцы

разлетались в разные стороны, спасаясь по одиночке - на парусах, Веслах, как попало. А сколько раз бывало (Случалось это всякий раз, когда на совести одного или нескольких казаков лекало нераскаянное преступление), попадали казаки в жестокую бурю и тогда прибрежные скалы белели от их распростертых их израненных тел. Если кто-то из них и оставался живым после такого крушения, то не на радость себе, а на муку: о "прелестях" мусульманского плена нам уже приходилось рассказывать.

Но как ни велики были потери, охота казаков погулять за морем, добыть себе турецких зипунов никогда не ослабевала. На место одного убитого являлись десять новых. Считаясь наиболее прибыльными, морские походы никогда не прекращались, несмотря бури, страх неволи, угрозы султана и увещевания царя. Благополучное возвращение из морского похода было всегда радостным событием для всего Войска Донского. Возвратившиеся удальцы останавливались где-нибудь неподалеку от Черкасска, выгружали всю добычу на берег и делили ее между собой поровну, это у них называлось "дуван - дуванить". Затем, надев все самое лучшее, казаки с песнями и ружейной пальбой подплывали к пристани. Войско, заранее извещенное о прибытии, к тому времени привело на берегу, а в донской столице, приветствуя удальцов, непрестанно палили из пушек. Выйдя на берег, "экспедиционный отряд" вместе со всем ожидавшим его православным воинством шел церковь, где казаки служили благодарственный молебен Всемогущему Богу. И только когда он заканчивался, прибывшие обнимались и целовались с родными и друзьями, дарили их заморскими гостинцами.

Кроме золота, дорогих шалей и бархата, донцы в отличие or запорожцев привозили и пленных. Порой их набиралось до 3 тысяч. Их обычно потом обменивали на православных у азовских турок, за пашей азовцы платили по 30 тысяч золотых и более, смотря по знатности, знатные турчанки также были в цене и их старались продать тоже. Остальных же, отобрав наиболее ловких и красивых, приучали к хозяйству. К ним присматривались и, если нрав был подходящий - смирение и терпение всегда ставилось во главу угла, - казак отводил пленницу батюшке, тот крестил ее, а затем и венчал молодых.

Но так было не всегда: коренные донцы, потомки легендарных "черных клобуков" так же как и сечевики, не женились и предпочитали жить в своей военной общине без женщин. Однако с увеличением на Дону пришлого люда из разных мест, и особенно из московского царства, традиция эта поколебалась. Вновь прибывшие и записавшиеся в казачество брали с собой на Дон прелестных пленниц и начинали с ними жить безо всяких обрядов, без благословения церкви. И все же какую-то форму женолюбцы старались соблюсти. Жених обычно выводил на площадь свою привезенную невесту, молился Богу, потом кланялся всему честному народу и объявлял громко имя своей невесты. Потом, обращаясь к ней, говорил: "Будь же моей "женою!" Невеста падала казаку в ноги и на том самодельный "обряд" кончался. Распадались подобные браки также легко. Собираясь в поход, казак мог продать свою дрожайшую за годовой запас харчей или же, выведя ее на площадь, говорил: "Не люба! Кто желает - пусть берет!" Если охотник находился, то он прикрывал "отказанную" своей полой, что означало защиту и покровительство.

Разумеется, все эти вольности с женским полом растлевали молодежь, и тогда старшина порешила ввести на Дону в среде казачества законный брак, благословляемый родителями и освящаемый таинством Православной церкви. Но и после того, как семейная жизнь была узаконена среди членов Великого Войска Донского, далеко не все казаки спешили связать себя узами брака. Наиболее преданные вере и заветам отцов без остатка отдавали все свои силы служению казачьей идее: "За веру! Царя! И Отечество!". Когда же лета и раны сгибали их, они постригались в монастырь и доживали свой век в непрестанной молитве за други своя и торжество Православия. Впрочем, семейные донские казаки также славились своей набожностью и строгим исполнением обрядов, в частности постов. Никогда не скупились они, и вкладывать свои кровные в монастыри. Особенно любили донцы Никольский монастырь, близ Воронежа, и Рождественский Черняев, что был расположен в городе Шацке. В этих монастырях висели колокола, отлитые из неприятельских пушек; ризы икон святых и одежды духовенства блистали жемчугом и драгоценными камнями.