Неприкасаемые: каких женщин нельзя было трогать на Руси |

84 720 подписчиков

Неприкасаемые: каких женщин нельзя было трогать на Руси

27 мая

У всех народов есть свои табу – религиозные или культовые. Существовали они и в старину на Руси. Так, были ситуации, при которых запрещалось прикасаться к женщинам. В каких же случаях это происходило?

Посторонние женщины

Для русской женщины прикосновение постороннего мужчины считалось позором. На это имели право только ее отец, муж, братья и другие близкие родственники. Она не имела права в одиночку даже общаться с чужим мужчиной, не то что давать ему к себе притронуться. Даже знакомство с будущим женихом чаще всего происходило под надзором родителей или опекунов девушки.

Но, конечно, этот запрет строго соблюдался только среди высшего сословия – бояр и дворян. А среди крестьян или ремесленников нравы были попроще.

Женщины в период нечистоты

Такие женщины считались «нечистыми». В «критические» дни женщинам запрещалось посещать церковь, ходить на кладбище, прикасаться к освященным предметам, а также выполнять некоторые виды домашних и полевых работ. Они не имели права печь праздничные пироги (особенно к Рождеству и Пасхе), квасить капусту, солить сало, варить щи.

Нежелательно было и вступать в тактильный контакт с менструирующей женщиной. Русская православная церковь прямо запрещала половые сношения во время месячных и считала это грехом. Тот, кто прикасался к женщине в этот период, сам становился «нечистым» и должен был проводить «очищение» с помощью молитв и покаяния.

Беременные женщины

Беременность на Руси также связывали с «нечистотой». Славяне верили, что беременная слишком близко соприкасается с потусторонним миром. У наших предков была даже поговорка: «С брюхом ходить – смерть носить!» В течение 40 дней перед родами (то есть на сносях) и 40 дней после родов женщина считалась нечистой по церковным канонам.

Для беременных существовало много запретов: например, они не могли становиться крестными матерями, свахами или подружками на свадьбах, а также участвовать в похоронных обрядах. Нежелательно было также готовить пищу на всю семью. И, разумеется, к беременным не рекомендовалось прикасаться. Церковь не одобряла даже сношений «брюхатой» женщины с собственным мужем.

Правда, некоторые этнографы полагают, что все эти запреты были призваны защитить саму женщину и ее будущего малыша, так как родовспоможение в те времена оставляло желать лучшего, был довольно высок риск преждевременных или патологических родов…

Больные женщины

Их сторонились сразу по нескольким причинам. Во-первых, от них можно было заразиться, если болезнь оказывалась инфекционной. Во-вторых, наши предки верили, что болезнь может магическим образом перейти на того, кто вступит с больной в тесный контакт. Поэтому болящих женщин старались не подпускать к готовке, они обычно пользовались отдельными вещами и посудой, так как болезнь могла перейти к другим через пищу или предметы (по крайней мере, так считалось).

Женщины с физическими недостатками

Принято было избегать и женщин, у которых имелся какой-нибудь серьезный дефект внешности – к примеру, если женщина была косой, одноглазой, хромоножкой, с некрасивым родимым пятном или крупной бородавкой, или просто очень уродливой. Таких женщин считали «отмеченными дьяволом» и верили даже, что через прикосновение они могут передать свое уродство другим людям, например, детям.

Ведьмы и колдуньи

Услугами женщин, которых считали ведьмами или колдуньями, на Руси часто пользовались. Но вот прикасаться к ним без крайней нужды избегали. Ведь нередко тактильный контакт требовался для наведения порчи или других «черномагических» действий. Во всяком случае, наши предки в это верили.

Самым опасным считалось прикосновение к умирающей колдунье. Дело в том, что она должна была кому-то передать свою колдовскую силу, а душа получившего колдовской дар попадала во власть дьявола. Поэтому к таким женщинам опасались даже приближаться. Достаточно было подать умирающей ведьме стакан воды, чтобы случилось непоправимое.

Проститутки

Считалось, что общение с женщиной легкого поведения и тем паче прикосновение к ней навлекает позор. Даже когда проституция была официально разрешена в России, эта профессия продолжала сурово порицаться обществом.

Например, проститутку могли не пустить в приличную гостиницу или заведение общественного питания. Но какая-либо мистика тут уже ни при чем: так поступали только из брезгливости. Особенно позорным было вступать в контакт с проститутками для молодых незамужних девушек.

ttps://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/neprikasaemye-kakih-jenscin-nelzia-bylo-trogat-na-rusi-5ecda08b2af7c1120fa54603

|

Метки: российская империя жизнь народа |

Путешествие Александра II по Европе |

Путешествие Александра II по Европе

Во время своего европейского турне будущий император влюбился в молодую английскую королеву Викторию.

Завершением образования Великого князя Александра Николаевича стали поездки по России и Европе. Из путешествия по России наследник престола вернулся в декабре 1837 года. Император Николай очень торопился отправить сына за границу. Причиной была пылкая страсть Александра к фрейлине Ольге Калиновской. Александр чуть ли ни от престола готов был отказаться, чтобы жениться на ней. Это, конечно, совсем не радовало его родителей, и они решили отправить сына на поиски невесты. Княжеские дома в Германии изобиловали молодыми девушками на выданье. Санкт-Петербургская канцелярия подготовила список потенциальных невест, Александру оставалось лишь сделать выбор.

Скандинавия

В путешествие по Европе Александр Николаевич отправился 2 мая 1838 года. Началось оно с непродолжительного посещения Швеции и Дании. В письмах к отцу наследник с осуждением писал о волнениях в Стокгольме, вызванных приговором присяжных в отношении одного газетчика «за дерзкие и неприличные сочинения против короля и правительства».

Германия

Из Дании Александр со свитой направился в Германию. Он остановился в Эмсе, куда его направили врачи, поправить немного здоровье. Оттуда Александр направился в Веймар, затем в Берлин, где его радушно встретили прусские родственники, оттуда в Мюнхен, сделав остановку на поле «битвы народов» под Лейпцигом.

Портрет Александра II. Дж. Доу, 1827. Источник: wikipedia.org

Италия

Перебравшись через Тирольские Альпы, 29 сентября 1838 года Александр остановился в Вероне, находившейся тогда в составе Венециано-Ломбардского королевства под властью Австрии.

Первым местом длительного пребывания Александра Николаевича и его свиты в Италии стал комплекс аристократических вилл на юго-западной оконечности озера Комо, где наследник провел почти три недели в октябре 1838 года.

Далее путь наследника лежал в Милан, где в его честь устраивали парады, продолжавшиеся семь дней подряд. Даже в России у Александра не рябило так в глазах от мундиров, штыков, пушек, лошадей, знамен, фанфар.

Затем Александр прибыл в Венецию, где австрийские власти разместили Великого князя в тех самых апартаментах Старых Прокураций, где после Веронского конгресса жил его венценосный дядя, император Александр I.

Поздно вечером 4 декабря 1838 года Александр Николаевич прибыл в Рим и разместился в доме русского посольства на Via Bocca di Leone, 78. В Риме Цесаревич прожил месяц и был радушно принят папой Григорием XVІ. Гувернер Цесаревича, месье Жилль писал о днях, проведенных в Риме: «Со времени прибытия в Рим Государь Наследник посвящает по нескольку часов в день посещению всего достойного обозрения в этом городе, столь замечательном историческими воспоминаниями своего могущества и славы, столь богатом памятниками всех веков, столь знаменитом художественными коллекциями. Ватиканские галереи и библиотека, Капитолийский музей, частные собрания картин, несравненные образцы древнего и нового зодчества, наконец, мастерские пребывающих в Риме художников всех стран — попеременно привлекают внимание Великого Князя. Его высочество с особенной заботливостью относится к русским художникам, из которых многие приобрели заслуженную славу в этой столице. С наступлением рождественских праздников начались здесь спектакли и балы. Его высочество принимает участие в увеселениях высшего общества».

Из Рима Александр прибыл в Неаполь. Неаполитанский Двор встретил Великого князя военным парадом, балом и ночной процессией масок на Via Toledo. Цесаревич посетил Помпеи и Геркуланум, совершил восхождение на Везувий. На обратном пути он остановился на несколько дней в Риме, где для него, по приказанию папы, был иллюминован купол храма св. Петра.

1 февраля 1839 года наследник выехал из Рима в Геную. Ехали через Тоскану вдоль Тирренского побережья и вскоре прибыли во владения Сардинского короля. Утром 5 февраля «отцы Генуи» и выстроенный по приказу губернатора гарнизон торжественно встретили наследника русского престола у восточных ворот города. Утром 6 февраля Великий князь выехал из Генуи в Турин через Алессандрию. В середине следующего дня он торжественно въехал в столицу Сардинского королевства и остановился в «Hôtel de l’Europe», прямо напротив Королевского дворца. Утром 10 февраля Александр покинул Турин.

Снова Германия

Из Италии Александр приехал в Вену. Там он подпал под обаяние канцлера Меттерниха и его супруги. Вечера он проводил в их доме, в избранном обществе, предаваясь своим излюбленным светским играм.

Из Вены наследник поехал по Германии на смотр невест. Казалось, Александра совершенно не привлекали девушки, которых ему представляли. Великая княжна Ольга Николаевна Романова писала в своих воспоминаниях о брате: «Здесь я должна рассказать немного о Саше и его поездке по Германии, где он посетил Мюнхен, Штутгарт и Карлсруэ. Там, в Карлсруэ, была принцесса, подходившая ему по возрасту, которая могла бы стать его невестой. Она сидела за столом рядом с ним, и ему предоставили возможность разговаривать с ней долго и подробно. О чем же говорила она? О Гёте и о Шиллере, пока Саша, совершенно обескураженный, не отказался от этого разговора. Было взаимное разочарование, и Саша уехал».

Портрет Марии Александровны в русском платье. И. Макаров. Источник: wikipedia.org

Но в апреле 1839 года Александр неожиданно встретил будущую жену. Встреча с великим герцогом Гессен-Дармштадтским Людвигом II в официальной программе не значилась, и наследник, утомленный постоянными переездами и официальными приемами, попытался ее избежать, дабы не скучать на очередном званом ужине. Но потом он все-таки согласился на приглашение посетить театр. Там он познакомился с дочерью герцога — Марией, — которой было тогда всего 15 лет. Девушка не входила в список потенциальных невест наследника. Мария поразила Александра своей красотой, грацией и отсутствием жеманности. После представления он принял приглашение к ужину. В итоге, вместо нескольких часов, он провел в доме герцога два дня. Уезжал Александр с твердым намерением жениться на девушке.

Лондон

Покинув Марию, Александр поехал в Голландию. А в начале мая отправился в Англию с протокольным визитом на торжества по случаю 20-летия юной королевы Виктории. Наследник полагал, что это будет весьма скучное, но необходимое дипломатическое светское мероприятие. Он собирался провести в Лондоне не более полутора недель. Личная аудиенция Королевы Виктории и Великого Князя Александра Николаевича была назначена на 4 мая 1839 года.

Королева Виктория. Источник: wikipedia.org

Королева и Великий князь произвели друг на друга сильное впечатление, они много времени проводили вместе. Королева Виктория устроила Александру поистине великолепный прием: ужин в Букингемском дворце, оперное представление, проживание в Виндзорском замке, банкет, данный в его честь в Лондонской Таверне, военный парад в парке Сент-Джеймс, визит в Тауэр, посещение доков и ипподромов в Эпсоме и д’Эскоте, вручение диплома доктора права Оксфордского университета. Александр Николаевич с удовольствием провел в английской столице почти месяц, отправившись в обратный путь 30 мая 1839 года.

Возвращение

23 июня 1839 года Александр Николаевич вернулся в Петербург. Еще находясь в поездке, Александр написал своим родителям письмо с просьбой о разрешении на брак с Марией. Император с императрицей не ожидали такого выбора их сына. Мария Гессенская была ему неровней. Ходили слухи, будто она незаконнорожденная. В обществе считали, что отцом Марии является не великий князь Людвиг II, а барон Гранси, известный маршал, с которым великая княгиня Вильгельмина будто бы состояла в связи. Но Николай, все-таки, согласился на этот союз. Александра Федоровна же отказывалась благословлять брак сына. После уговоров Александра и Николая I, императрица сама отправилась в Дармштадт, чтобы познакомиться с Марией, чего еще никогда не было при династии Романовых. Согласие на брак было получено.

В сентябре 1840 года принцесса прибыла в Россию. В декабре того же года она приняла православие с именем «Мария Александровна». А в апреле 1841 года в Соборной церкви Зимнего дворца состоялось бракосочетание Александра и Марии.

📅 02.04.2020 https://diletant.media/articles/45282557/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.ya

|

Метки: романовы |

Нелидовы: две фаворитки двух русских императоров |

Нелидовы: две фаворитки двух русских императоров

Супружеские измены – обычное дело в семьях русских царей. Но случай, когда фаворитками отца и сына стали две близкие родственницы, уникален в нашей истории.

Поделиться:

Нельзя сказать, что семейная жизнь Павла Петровича, наследника российского престола, складывалась счастливо. Женился он в 19 лет по велению императрицы Екатерины. Властная мама сама выбрала сыну невесту. С принцессой Гессен-Дармштадтской Августой-Вильгельминой-Луизой, ставшей в России Натальей Алексеевной Павел прожил всего три года — в апреле 1776 году она скончалась во время родов. Ребенок тоже не выжил. Уже в октябре цесаревича вновь женили, и вновь на немецкой принцессе. Мария Фёдоровна (в девичестве — София Доротея Вюртембергская) мужа обожала, но Павел относился к ней холодновато. Нет, супружеские обязанности он выполнял аккуратно: жена родила ему десятерых детей, но душевной теплоты между ними не было.

Портрет Павла I с семьей. Герард фон Кюгельген, 1800 год. Источник: wikipedia.org

Павел стал посматривать на сторону. Опыт хождения налево у наследника уже имелся. Еще в 18 лет он сошелся с дочерью петербургского губернатора фрейлиной Софьей Ушаковой. Сердечная подруга, бывшая на 8 лет старше наследника, не только обучила его любовным премудростям, но и родила от цесаревича сына Семёна. Новорожденному была высочайше пожалована фамилия Великий. Он прожил 22 года и погиб в 1794 году при крушении английского корабля в Вест-Индии.

Император Павел, его супруга и их общая подруга

После второй женитьбы цесаревич Павел обратил внимание на молодую фрейлину своей супруги Катеньку Нелидову. Девушке к тому времени исполнилось 20 лет. Она происходила из старинного дворянского рода. В 7 лет родители отдали Катю в только что открытый по повелению императрицы Смольный институт для благородных девиц. Там Нелидова проучилась 10 лет, а, окончив институт, стала блистать на петербургской сцене в характерных ролях. Классической красотой девушка, по мнению современников, не отличалась, но мгновенно располагала к себе живостью ума и характера. Сумела очаровать она и императрицу, которая назначила её фрейлиной к невестке. При Наталье Алексеевне Нелидова прослужила совсем недолго, но продолжила придворную карьеру при новой супруге Павла.

Когда именно цесаревич обратил внимание на Нелидову, точно неизвестно, но уже в начале 1780-х они стали близкими друзьями. Вместе они бродили по парку Гатчинского дворца, и наследник поверял Катеньке свои самые сокровенные планы. Вскоре влияние новой фаворитки при дворе великого князя заметно возросло. В то же время отношение Павла к постоянно беременной супруге изменилось в худшую сторону. Взбалмошный наследник увольнял садовников только за то, что они приносили фрукты сначала его жене, а только потом — подруге. Он взашей выгнал библиотекаря и чтеца Марии Фёдоровны только за то, что ей нравилось общество этого француза.

В то же время Павел уверял, что его отношения с Нелидовой исключительно возвышенные, основанные на рыцарских идеалах и на мистическом сходстве характеров. Иногда, правда, наследник оказывал Катеньке не совсем платонические знаки внимания. Во время одного из балов в Смольном, где жила тогда Нелидова, пока она сама находилась на танцполе, наследник сводил нескольких ближайших соратников на экскурсию в её комнату. Упав на колени, лобызая простыни, великий князь вознес молитву, обращаясь к кровати своей подруги: «Вот храм добродетели, непорочности, здесь спит божество в человеческом образе».

Екатерина Нелидова. Жан-Луи Вуаль. (wikipedia.org)

Странные отношения этой пары продолжались более двадцати лет. Нелидова обладала огромным влиянием на наследника. Только она умела гасить его истерические припадки. В начла 1790-х фаворитка взяла под опеку жену своего сердечного друга: Мария Фёдоровна не только была ею обласкана, но и получила в её лице постоянную заступницу.

Многое изменилось в 1796 году, когда Павел взошел на трон. Сперва влияние Нелидовой заметно усилилось. Она стала камер-фрейлиной, была награждена крестом святой Екатерины. Император не назначал высших сановников, не посоветовавшись с ней, благодаря чему приближены к трону оказались многочисленные родственники и друзья Нелидовой. Такое кумовство нравилось далеко не всем. Против фаворитки, а заодно и против жены монарха организовалось некое подобие заговора. В 1798 году Мария Фёдоровна родила мужу десятого ребенка — великого князя Михаила Павловича. Граф Кутайсов подкупил акушера, приглашенного самой императрицей из Берлина. Тот объяснил Павлу, что если его жена еще раз понесет, это может закончиться для неё смертью. Сексуально активный монарх впал в уныние. Пока решались эти перинатальные проблемы, другие заговорщики внушали крайне самолюбивому императору, что жена и Нелидова полностью его подчинили, что Россией в действительности правят две этих женщины, а не он — великий и гениальный самодержец.

Взбалмошный Павел тут же приказал сослать жену, поправившуюся после родов, в северные Холмогоры. Нелидова заступилась за императрицу, и монарший гнев пал на неё. Екатерина обнаружила, что уже не обладает прежним влиянием на Павла: у того появилась новая фаворитка — 21-летняя Анна Лопухина. Её подсунул императору всё тот же Кутайсов. Родителям Анны, жившим в Москве, царь предложил выбор: или они переезжают в Петербург, получают княжеский титул и высокие придворные должности, отдавая дочь в распоряжение монарха, или всей семьей отправляются в ссылку, а дочь всё равно остается при императоре. Выбор был очевиден. Мария Фёдоровна осмелилась написать Лопухиным, предостерегая их от переезда в столицу, но её письмо попало к Павлу, вызвав страшную истерику. После этого императрица и Нелидова окончательно попали в немилость.

Екатерина укрылась от монаршего гнева сперва в Смольном монастыре, а затем — в Эстляндии. В Петербург она вернулась в 1801 году, совсем незадолго до убийства Павла, организованного теми же людьми, что несколько лет назад строили козни против Нелидовой. Екатерина Ивановна прожила еще более тридцати лет, скромно занимаясь благотворительностью. Умерла она в 1832 году, успев перед смертью благословить первые выходы в свет своей племянницы Вареньки. Сразу после смерти Екатерины её дневники по высочайшему повелению были изъяты для изучения и бесследно исчезли.

Тайная любовь, или Измена с санкции жены

Варвара была дочерью Аркадия, младшего брата фаворитки Павла I. Варенька во многом повторяла судьбу своей тётки, с которой постоянно общалась во время учебы в Смольном институте. После выпуска Варвара начала блистать на балах, на одном из которых и познакомилась с императором Николаем Павловичем.

Великая княжна Ольга Николаевна писала в своих мемуарах, что её отец познакомился с Варварой на маскараде. Незнакомка в маске поразила императора своими знаниями о семейных событиях времён его раннего детства. Лишь в конце бала она сняла маску, назвала себя, и объяснила, что пересказывала Николаю рассказы своей старой тетки, близкой подруги его матери.

Как раз в это время император переживал семейную драму. Его жена Александра Фёдоровна родила седьмого сына. Врачи, опасавшиеся за здоровье императрицы, запретили царю вступать с ней в интимную близость. Связи на стороне монарх себе позволял, но лишь мимолетные. Николай на самом деле любил свою жену, причем взаимно. Заводить официальную любовницу по примеру отца ему не хотелось, но жизненную энергию Николая укротить одними только государственными делами никак не получалось. И тут как раз состоялось его знакомство с Варенькой Нелидовой…

Семья Николая I в маскарадных костюмах. Орас Верне, 1844 год. Источник: wikipedia.org

Император познакомил жену со своей маскарадной собеседницей. Варвара понравилась императрице, и та благословила мужа на внебрачную связь. Отношения Николая с Нелидовой-младшей затянулись на 23 года. Варенька стала фрейлиной императрицы и поселилась при дворе. Её близость с царем старались сохранить в тайне, но слухи быстро стали гулять по Петербургу. Знающие люди восхищались благородством царской семьи, нежной заботой Николая о здоровье жены, великодушием императрицы. Никто не ругал и Нелидову. Утверждали, что она влюблена в Николая Павловича не как во всемогущего самодержца, а как в человека и мужчину.

Каждый вечер император удалялся в супружескую спальню, но ежедневно по нескольку раз заходил в комнаты Варвары. Результатом таких визитов стали то ли двое, то ли трое детей, которых Нелидова подарила своему любовнику. Николай о бастардах заботился своеобразно. В столице говорили, что он отдавал их на воспитание в семью своего министра графа Клейнмихеля, который воспитывал их как своих детей. Благодаря исполнению таких интимных поручений влияние Клейнмихеля выросло до невиданных пределов: если император поручал ему собственных отпрысков, то уж о таких пустяках как строительство мостов и железных дорог и говорить не стоило.

Варвара Нелидова. (liveinternet.ru)

Отношения Нелидовой с Николаем продолжались до самой смерти императора. За всё это время Варвара ни разу не воспользовалась своей близостью к трону: она не ходатайствовала о назначении знакомых на денежные посты и не выпрашивала у любовника щедрых подарков. Фаворитка жила в отведенных ей комнатах Зимнего дворца скромно и незаметно. При посторонних Варвара проявила свой интерес к императору лишь в последние часы его жизни. Свидетели агонии Николая видели мертвенно-бледную Нелидову в вестибюле зала, где умирал царь. Она не осмелилась войти и приблизиться к его постели, рядом с которой сидела заплаканная жена. Александра Фёдоровна спросила мужа, не хочет ли он проститься с близкими людьми, назвав несколько фамилий, в том числе и Нелидову. Император отказался, попросив супругу передать Варваре слова прощания и просьбу простить его за всё. Сразу после того, как император скончался, его вдова позвала свою фрейлину, обняла её и подарила свой браслет с портретом покойного мужа. Пока тело усопшего находилось в Зимнем, специально для Варвары Аркадьевны было выделено несколько часов, в течение которых она могла наедине посидеть рядом с царским гробом.

В своем завещании Николай отписал фаворитке 200 тысяч рублей — огромную сумму. Получив деньги, Нелидова тут же передала их в специальный фонд инвалидов еще не окончившейся Крымской войны. Варвара хотела съехать из своих комнат во дворце, но вдовствующая императрица и Александр II решительно этому воспротивились. От обязанностей фрейлины Нелидову освободили, она лишь час после обеда читала что-нибудь Александре Фёдоровне. Такое тихое и незаметное существование продолжалось почти 40 лет. Варвара пережила не только своего любимого мужчину, но и его сына и внука. Скончалась она в 1897 году в возрасте 93 лет. На её похоронах присутствовал пожилой сын Николая I великий князь Михаил. Именно его рождение в далеком 1832 году стало поводом для сближения императора и юной Вареньки Нелидовой.

🖋 Дмитрий Карасюк 📅 09.04.2020

Источники

- Брикнер А. «История Павла I», 2004

- Гримм П. «Тайны Зимнего дворца», 1902

- Изображение анонса: Корона Российской империи. Источник: rustreasure.ru

- Изображение лида: Бал в Зимнем дворце. Источник: muzcentrum.ru

https://diletant.media/articles/45283038/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы нелидовы |

Борис Кустодиев. История одного полотна |

Борис Кустодиев. История одного полотна

4 июня

Фото. Борис Кустодиев. " На террасе" ( 1906 г.), "Русская Венера"( 1926 г.)

Борис Кустодиев… И сразу мысленно возникают образы чарующих красавиц, купчих – "кустодиевских барышен" ("Купчиха за чаем"(1915 г.), "Красавица" (1915г.), "Купчиха, пьющая чай" (1923 г.) "Купчиха за чаем" (1923 г.), "Купчиха с зеркалом"( 1923 г.)) ; яркие полотна с изображением народных праздников ("Масленица" (1916г., 1919 г.,1920 г.) , "Зима. Крещенское водосвятие". (1915г.) , "Ф.И. Шаляпин на ярмарке" (1919 г.), "Степан Разин"(1918 г.))…

Бориса Кустодиева часто называют "певцом русской жизни", "русским Ренуаром". Его картины излучают мощнейший позитив и магнетизм.

Но мало кто знает, что корифей русского импрессионизма прожил совсем короткую жизнь – всего сорок девять лет, последние пятнадцать из них проведя в инвалидной коляске. Несмотря на многочисленные операции на позвоночнике и тяжёлое течение болезни, начиная с 1913 года Борис Кустодиев преподавал в Новой художественной мастерской Петербурга и написал свои лучшие полотна.

Вот такое жизнеутверждающее любование жизнью, превозмогая боль и страдания…

Именно в этот период Борис Кустодиев написал и знаменитое полотно "Русская Венера"( 1926 г.) Это будет последний год его жизни…

Девушка, любовно изображённая на картине, дочь художника - Ирина.

Лукаво-счастливая улыбка, ниспадающий водопад светлых волос, красота и пышность форм тела , при абсолютной естественности купальщицы … Этот образ подкупает своей чистотой во всех её смыслах и дарит невероятный заряд радости.

Русская Венера совсем не похожа ни на образы итальянского Ренессанса, ни на роскошных дам эпохи барокко или рококо… Она совсем другая. Здесь полёт мысли, свет и тепло души во взгляде. .. Она неповторима.

И немного доброй иронии художника :

"Русская Венера" – надпись в правом нижнем углу картины (по всей видимости, картуш обёртки мыла)…

Но на этом ирония сюжета не заканчивается.

На момент создания картины , а время было тяжёлое для России – 1926 год, у художника не оказалось в наличии чистого холста.

И тогда он стал рисовать Венеру на обратной стороне другой своей картины " На террасе" ( 1906 г.)

Картина " На террасе" - семейная идиллия Бориса Кустодиева , где за чаепитием в сборе вся семья художника и где его маленькую дочь Ирину (ей здесь два года) няня собирается усадить за стол.

С картины на зрителя смотрит старший сын художника – Кирилл, в самом центре с чашкой - старшая сестра. Слева - ее муж, а справа - сам Кустодиев. Жена художника Юлия помогает няне усаживать за стол малышку Ирину.

Вот так, с двух сторон полотна можно видеть дочь художника с разницей в двадцать лет.

Сегодня эта двусторонняя картина в специальной раме выставлена в Нижегородском художественном музее.

В заключение хочется добавить, что дочь художника Ирина Кустодиева делала все, что было в её силах, для сохранения творческого наследия и памяти об отце.https://zen.yandex.ru/media/id/5c977b6461fcd200b27...lotna-5ed9285d2fbd437ed639a0e5

|

Метки: мир живописи кустодиевы |

Как выходили замуж в старину. |

Как выходили замуж в старину.

16 апреля

«Замуж иттить не хочу!» (Насильное венчание в лухской деревне в начале XIX в.)

фото ivanovo-portal.ru

Бракосочетание, как важнейший акт в жизни человека и гражданина, в XVIII-XIX вв. находился под строгим церковным и государственным контролем. В связи с этим возникало немалое число судебных казусов, связанных с различными нарушениями в ходе венчания. Одним из наиболее интересных материалов такого рода является дело о «незаконном венчании», отложившееся в архивном фонде Юрьевецкого уездного суда.

…Эта запутанная история началась с того, что крестьянин д. Пирогова Юрьевецкого уезда Кирилл Данилов, вернувшись 26 февраля 1810 г. домой после поездки на лухский торг, обнаружил, что его жена Василиса Максимова исчезла в неизвестном направлении. Возмущенный муж немедленно сообщил об этом, уточнив приметы жены: «ростом мала, волосом руса, лицом весновата, глаза серо-карие, нос остр».

Однако беглая жена вскоре дала о себе знать: уже 3 марта последовало ее прошение костромскому вице-губернатору И.К. Васкову, в котором описывались обстоятельства, предшествовавшие ее бегству от Данилова. Она утверждала, что венчана была «насильно» и жить с мужем не желает.

В результате допросов всех участвовавших в событиях лиц были сформированы две версии произошедшего. Одну из них изложил покинутый муж. По словам Кирилла Данилова, еще до венчания он «беззаконно жил» с будущей женой около полутора лет. После того, как она забеременела, он решил оформить отношения законным образом. Они вместе отправились на лухский торг, чтобы затем «прямо проехать для обвенчания» в свою приходскую церковь. Прибыв в село, они просили священника обвенчать их, и тот исполнил обряд по всем правилам и «без всякого принуждения». После венчания новоявленная пара отправилась домой, где по заведенному порядку «сели за стол» и пригласили гостей, которых обильно «потчивали вином». На следующий день новоиспеченная жена отпросилась у Данилова в соседнюю деревню, якобы за приданным, в сопровождении своего зятя, Ивана Кузьмина. Муж дожидался ее целый день, а затем явился к Кузьмину и потребовал объяснений. Тот ответил, что Максимова отказалась возвращаться, объявив, что с Даниловым она «не венчана». Муж немедленно направился к голове Михаилу Иванову. Тот собрал всех свадебных «поезжан» на сход. Те объявили, что Максимова была «подлинно венчана и обручена» с Даниловым, так что она вынуждена была вернуться к мужу. Однако через четыре недели она вновь бежала.

Версия Василисы Максимовой оказалась гораздо более душещипательной. По ее словам, она направилась в Лух со своим соседом Иваном Михайловым и его женой. «Справя свои покупки», они двинулись обратно и в 9 верстах от города «наехали» на Данилова с товарищами. Тогда Максимову «сильным образом» посадили в сани к Данилову. Она закричала «караул!», но товарищи Данилова зажали ей рот и вскачь направились в село Вознесенье. Здесь ее вывели из саней и притащили в избу священника. Совсем потерявшая голову от страха крестьянка «кинулась в подполье и хотела от них схоронитца», но ее вытащили оттуда. Затем ее повели в церковь. На пороге ее она закатила очередную истерику и священник «успокоил» ее ударом тяжелого железного ключа в лоб, разбив голову до крови. Во время венчания в церкви «новобрачная» вцепилась батюшке в ризу и начала рвать ее, крича, что «замуж иттить» не хочет. Священник, не мешкая, пустил в ход кулаки. К нему присоединились и «поезжане». Затем ее выкинули из церкви и отвели обратно в дом священника. Сами «поезжане» уселись за перегородкой и пили вино, «обмывая» только что состоявшееся «венчание». Затем «невесту» отвезли в дом Данилова. После свадьбы Максимова улеглась на печи. Однако «жених» стащил ее оттуда за косы и заставил лечь с собой. Ночью она еще дважды пыталась бежать, но оба раза он возвращал ее. Утром к Данилову явилась ее сестра Афимья с мужем. Лишь с их помощью она смогла покинуть ненавистный ей дом.

фото ivanovo-portal.ru

Надо отметить, что подавляющее большинство свидетелей происшествия приняли сторону «обманутого мужа». Его показания подтвердили свадебные «поезжане» Иван Егоров, Тихон Иванов, Иван Матвеев, Иван Михайлов, Иван Степанов, Иван Петров и Никита Данилов. Жена Ивана Матвеева, «сваха» Василиса Иванова также подтвердила их. Церковнослужители, принимавшие участие в венчании – священник Андреян Гаврилов и пономарь Василий Гаврилов также заявили, что в ходе таинства были соблюдены все законные процедуры. Однако показания родственников Максимовой основательно портили картину всеобщего согласия. Ее сестры заявили, что на свадьбе во время всеобщего веселья Василиса плакала и говорила, что с мужем не венчана и жить не будет. Впрочем, этих показаний, конечно, было недостаточно для оправдания невесты. Поэтому 18 июня 1810 г. последовало еще одно ее прошение, на сей раз на имя самого Александра I. В нем Максимова ссылалась на дьякона с. Вознесенья, Гавриила Иванова. По ее словам, этот дьякон видел ее в доме священника избитой и лежавшей на полу. На его вопрос о причинах этого, хозяин грубо ответил: «Не твое дело, дьякон! Если не хочешь пить, то поди домой и не мешайся ни во что!». Дьякон показал, что Максимову в избе священника не видел, однако заметил, как ее из церкви несли «за руки и за ноги». Кроме того, по просьбе Максимовой был допрошен сын священника с. Архангельского, Дмитрий Прокофьев. 8-летний мальчик сообщил, что в церковь ее «два мужика за руки тащили» и смирилась она лишь после удара ключом от священника. Во время венчания она сидела на полу и венец на ней «держал мужик».

Самым ненадежным свидетелем оказался зять Максимовой, Иван Кузьмин. Его показания на первом допросе не слишком отличались от слов односельчан. Однако на дополнительном допросе он подтвердил показания сестер Максимовой. Но и эта версия событий оказалась не окончательной: на следующем допросе он объявил, что все прошло «по обыкновению, как бывают и прочие свадьбы». Впрочем, вскоре он отказался и от этих показаний, сообщив, что «такового показания следователю совсем не чинивал». Столь шаткую позицию Кузмина вполне можно объяснить: он оказался «меж двух огней»: его жена была сестрой пострадавшей, но все односельчане при этом поддерживали противную сторону.

Что же в действительности произошло 17 января 1810 г. в с. Вознесенском и д. Пирогово? Показания свидетелей, как мы видели, весьма разноречивы, и доверять им проблематично: односельчане поддержали Данилова, родственники – Максимову. То же самое касается и священнослужителей. Однако факт остается фактом – с новоявленным мужем Максимова жить не хотела и использовала все возможные средства освободиться от ненавистных уз брака. Насколько реальна описанная Максимовой картина похищения и венчания – не очень понятно. Судя по всему, некоторые события в ее драматическом рассказе основательно приукрашены, а то и просто выдуманы (как факт избиения ее Максимом Ивановым, позднее опровергнутый ею). Однако сам факт «насильного венчания» сомнению не подлежит. Здесь нужно обратить внимание, что Максимова направилась в Лух не с будущим мужем, а с соседом, да и спонтанное решение обвенчаться по дороге домой выглядит довольно странным. Достаточно характерным является поведение свидетелей в ходе этого дела: все мужское население д. Пирогово поддержало своего односельчанина. Даже зять пострадавшей постоянно менял показания под давлением общины – с одной стороны и жены – с другой. Беглую жену поддержали лишь ее сестры. Но если для вотчинного правления их показания ничего не значили (оно приняло сторону Данилова), то Лухский уездный суд был вынужден прислушаться к ним.

Егор Бутрин, зам. начальника отдела публикации и использования документов ГАИО

Впервые опубликована в «Рабочем крае» № 174 от 27.09.2013

https://zen.yandex.ru/media/ivanovo_portal/kak-vyh...arinu-5e986457a9c5474bc701b82e

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Эпидемия «старцев» и гуру в дореволюционной России, или что связывает Распутина, Толстого и Блаватскую |

Эпидемия «старцев» и гуру в дореволюционной России, или что связывает Распутина, Толстого и Блаватскую

Из материалов, которые публикуются с начала девяностых, кажется, что до революции россияне жили исключительно религией. Тем непонятнее феномен Григория Распутина: как могла повестись на явного сектанта, на мистического гуру царская чета? Но на самом деле мистика и эзотерика в дореволюционной России была на гребне моды, и Распутин был, как сказали бы сейчас, в тренде.

Распутин: один из тысячи «старцев» империи

Ещё после первого паломничества Григорий Распутин усвоил, на чём сейчас деньги делают, и после возвращения в деревню радикально изменил стиль общения с односельчанами. Как с негодованием отмечал местный священник (за что дочь Распутина обвинила его в зависти), Григорий изображал из себя вещуна, провидца, просветлённого духовно: отвечал на всё с паузами, с таким видом, словно спросонок, обрывочными, значительными, но не привязанными к конкретным вопросам фразами. Сначала это крестьянам было просто в диковинку, как и сам факт, что кто-то в их деревне бывал в паломничестве. Потом они уверились, что в так важно высказываемых странных фразах Распутина – глубокий смысл, который только надо разгадать. К нему стали ходить на поклон, за духовным наставлением, и несли с собой деньги или подарки.

В то время в Тобольской губернии, да и во всей России, был всплеск сектантства. Православная церковь постоянно расследовала всевозможных гуру и их деяния (которые почти всегда были связаны с выдаиванием денег из народа и время от времени – с какими-нибудь общественно неодобряемыми интимными практиками). Поскольку Распутин неожиданно повадился ходить с толпами приезжающих баб в баню, его заподозрили в хлыстовстве и, соответственно, оргиях.

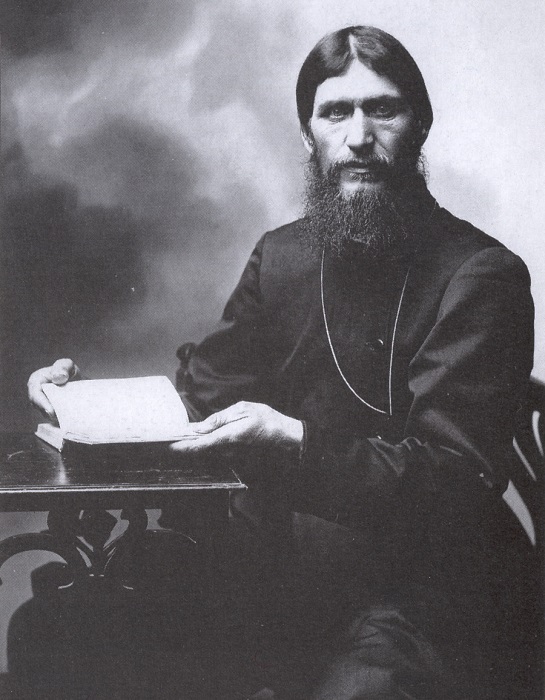

Раскрашенный фотопортрет Григория Распутина.

Однако расследование ничего не дало. И не могло дать: Распутин хлыстовцем не был. Много позже, уже расследуя поведение Григория Ефимовича с дамами высшего света, полиция установит: Распутин эротические позывы свои удовлетворял совершенно особым образом. Под предлогом борьбы с искушениями он рассматривал посторонних голых женщин, трогал их, в том числе распаляя, но потом, когда они готовы были отдаться, заставлял молиться до катарсиса раскаяния и часто молился сам рядом. Возможно, он и сам верил, что таким образом борется с искусом – хотя у современных сексологов не вызывает сомнения, что «борьба с искушением» была только предлогом. В любом случае, спускал пар «старец» (который был удивительно молод для своего звания) всё же с женой.

Тобольская губерния очень скоро стала казаться Распутина или слишком мелкой по доходам, или слишком опасной – там он всё время был на виду. «Провидец» решил покорять столицу. Однако Санкт-Петербург встретил его неласково. «Старцев» в городе было видимо-невидимо, каждый кормился с десятка-другого экзальтированных особ. В Тобольске у Распутина аудитория была шире. И тут-то проявился настоящий талант Григория – всего за несколько лет, двигаясь ко всё более состоятельной клиентуре, он дошёл до императрицы. Во всём остальном он был просто одним из сотни вещунов столицы, одним из тысяч провидцев России.

Чтобы закрепить успех, Распутин издал две книги духовных наставлений и мистических откровений. Вопреки слухам, скорее всего, он полностью надиктовал их сам. Манеру говорить он снимал великолепно и в столице научился вещать не только важно, но и нарочито простонародно – как в родной деревне даже не говорил, зато столичные дамы ахали от прикосновения к мощи русского народа, и вворачивать модные образы. Нахватался он и мистических и духовных формулировок. Впрочем, как мы помним, никакая слава не уберегла его от жестокого убийства, когда знати показалось, что слишком уж нездоровое влияние оказывает Распутин своей мистикой на императрицу.

В защиту «старца» можно сказать, что при нём царица действительно успокаивалась – а ей и всей её семье это было нужно, и что он, за взятку или от души, стоял против вступления России в Первую Мировую войну, предрекая стране от этого одни беды. Так и вышло.

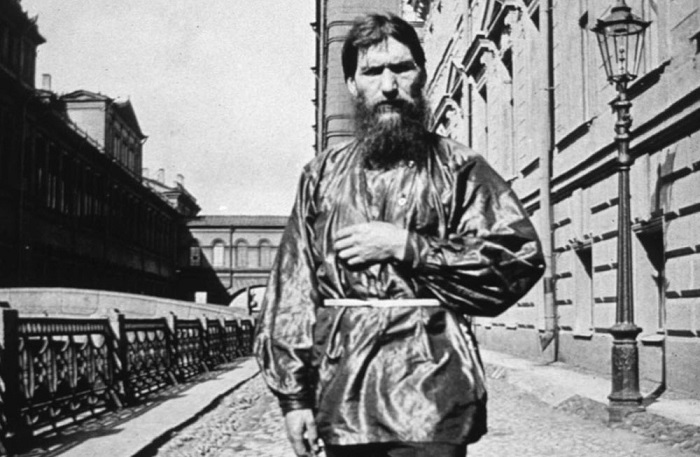

Редкая фотография Григория Распутина в шёлковой рубашке.

Толстой: прививка буддизма к православию

Фактически, «старчеством» в том же смысле, что и Распутин – поучениями о духовной жизни без санкций от церкви – был склонен заниматься и Толстой. Многие его духовные взгляды кажутся заимствованными у буддизма, только политыми соусом православных концепций. И действительно, вполне в духе своего времени, Лев Николаевич плотно интересовался востоком и восточными учениями. Он вёл переписку с Махатмой Ганди и основателем «Общества Кришны» и выписывал индийские журналы, причём именно философско-религиозную прессу. Леонид Андреев вспоминал, что Толстой постоянно высказывался о восточных странах как об источниках истинных представлений о мире.

Сам Толстой также активно продвигал восточные идеи – в том виде, в который они приходили в его уме – в статьях и художественных текстах. Возможно, именно в увлечении Востоком кроется корень принципиального, резкого неприятия отца даровитых и ярких дочерей всякого отклонения женщин от пути рожающей ежегодно самки. Даже если «отклонениями от пути» она будет заниматься исключительно в перерывах между родами.

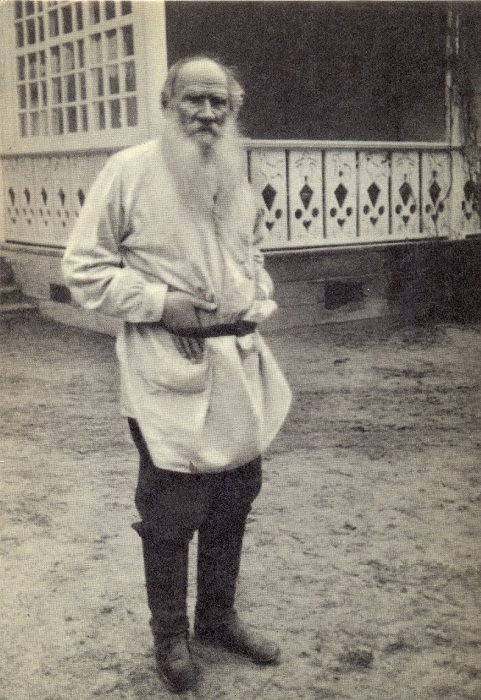

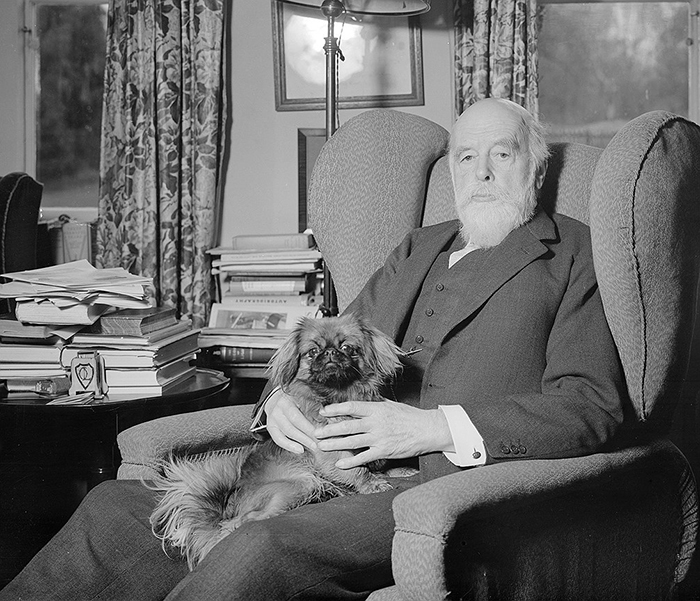

Лев Толстой на склоне жизни.

Волей или неволей Толстой основал целое философское движение – толстовство. Последователей он своих притом чуть ли не демонстративно не мог терпеть – то ли рисуясь, как многое он делал в жизни, то ли реально. В основы толстовства легли такие тексты писателя, как «Исповедь», «В чём моя вера?», «О жизни», «Христианское учение». Неудивительно, что церковь без шуток подозревала Толстого в сектантстве. Постоянная переподача христианского учения в буддийском виде и нападки на церковь в конце концов привели Толстого к жестокому конфликту с Синодом и отлучению. Тем не менее, от многих гуру своего времени Толстой серьёзно отличался тем, что не пытался зарабатывать на последователях и не приправлял свои убеждение таинственными мистическими образами.

Блаватская, реинкарнация Марии Магдалины, протеже Марии Антуанетты и другие звёзды общения с духами

В моде были не только духовные откровения, базирующиеся на принципах православия. С модой на восток страну наводнили всевозможные медиумы, которые обязательно странствовали в духовных восточных землях, получили множество откровений и научились говорить с мертвецами. Сеансы по призыву духов стали популярным развлечением буржуа и дворянства.

Надо сказать, общаться с мертвецами, прошлым и грядущим начали ещё в восемнадцатом веке, и весь девятнадцатый век случались отдельные «мистические» казусы. Так, например, фрейлина Мария Анненкова в середине века проводила «магнетические» сеансы для великой княгини Александры Иосифовны, в ходе которых дух Марии Антуанетты вдруг сообщил, что Анненкова – внучатая племянница Людовика XVI. Явления покойной королевы были обставлены так эффектно, что у великой княгини даже случился выкидыш, после чего Анненкову от двора отстранили. Впрочем, она не растерялась и с этой легендой вышла замуж за итальянского аристократа.

[IMG URL="https://kulturologia.ru/files/u23285/princess-alexandra-grand-duke.jpg" ALT=""]

Через несколько лет после этой истории начала давать спиритические сеансы и знаменитая Елена Блаватская. Она раз вызвала дух покойного, чтобы пролить свет на его убийство, но чаще развлекала дворянскую молодёжь спиритическими сеансами, на которых общалась со знаменитостями прошлого. Позже, когда Блаватская оставила увлечение спиритизмом, она т её окружение утверждали, что её неверно поняли и на Елену действовали те самые силы, что вдохновляют индийских гуру.

Когда Блаватская полностью ушла от спиритических сеансов к философским и мистическим учениям, место знаменитой спиритистки заняли сразу несколько ярких персонажей: Ян Гузик, Анна Минцлова и Анна Шмидт. Последняя, кстати, полагала себя реинкарнацией Марии Магдалины. Удивительно, но посмертным изданием её откровений занимался священник Павел Флоренский.

Блаватская же поражала воображение своих последователей рассказами о духовном путешествии в Египет и другие страны, где она быстренько научилась всей древней духовности у тайных хранителей тайных знаний. Эти рассказы изобилуют анахронизмами и другими неточностями, и тем не менее, поклонники Блаватской не ставят их под сомнение и в наше время. Кстати, сразу после своего мистического путешествия по востоку она не спешила делиться тайными знаниями, а просто открыла в Одессе магазинчик по торговле чернилами, товару в то время очень ходкому.

Внимание церкви как еретичка и сектантка она обратила на себя, когда стала писать в конце восьмидесятых годов девятнадцатого века «Разоблачённую Исиду», где выступила с критикой и науки, и христианства и заявила, что достоверные знания можно получить с помощью мистицизма. «Исида» стала хитом – меньше, чем за половину месяца раскупили тысячу экземпляров. Со временем Блаватского гуруйствовала всё больше, и в итоге её также отлучили от церкви. Впрочем, она этого, кажется, даже не заметила.

Елена Блаватская.

Надо сказать, Россия была не единственной страной, заболевшей в те времена мистицизмом: Разговоры с мёртвыми, cпиритуализм и другие странные увлечения викторианцев.

Текст: Лилит Мазикина

|

Метки: магия мистика распутин толстые блаватская |

Как Конан Дойл общался с умершим сыном, или Почему пандемия 1918 года привела к увлечению спиритизмом |

Как Конан Дойл общался с умершим сыном, или Почему пандемия 1918 года привела к увлечению спиритизмом

Когда в 1918 году началась пандемия гриппа, многие люди очень сильно хотели получить мгновенные ответы на свои вопросы. Их интересовало не только то, почему это всё случилось и когда, наконец, закончится. По большей части всем было чрезвычайно любопытно, а что же там, за порогом бытия? Что происходит с нами, после того, как мы отходим в мир иной и какой, собственно, это мир? Можно ли пообщаться с умершими любимыми?

Конечно, мировая пандемия не была единственной причиной, стимулировавшей эти поиски смысла жизни и смерти. Первая мировая война, недавно закончившаяся, привела к гибели более чем двадцати миллионов человек. Это, безусловно, было ошеломляюще, но грипп унёс жизни более пятидесяти миллионов человеческих жизней! В обоих случаях это были молодые люди, они не были в большинстве своём старше сорока. Оставались безутешные родители, похоронившие своих детей, убитые горем супруги и сироты.

Совершенно неудивительно, что на подобной почве пышным цветом расцвело такое увлечение, как спиритизм. Он внезапно стал возрождаться из пепла забвения в США, Великобритании, Франции и многих других странах. Очень многим захотелось заглянуть, хоть краем глаза, туда, где заканчивается жизнь земная, и начинается жизнь загробная.

Очень сильно подогрели веру в спиритизм мировые знаменитости

Двумя наиболее выдающимися сторонниками спиритизма были британцы: сэр Артур Конан Дойл и сэр Оливер Лодж. Создатель гениального Шерлока Холмса и физик, известный своими серьёзными работами, можно ли было найти двух более уважаемых людей для рекламы ?

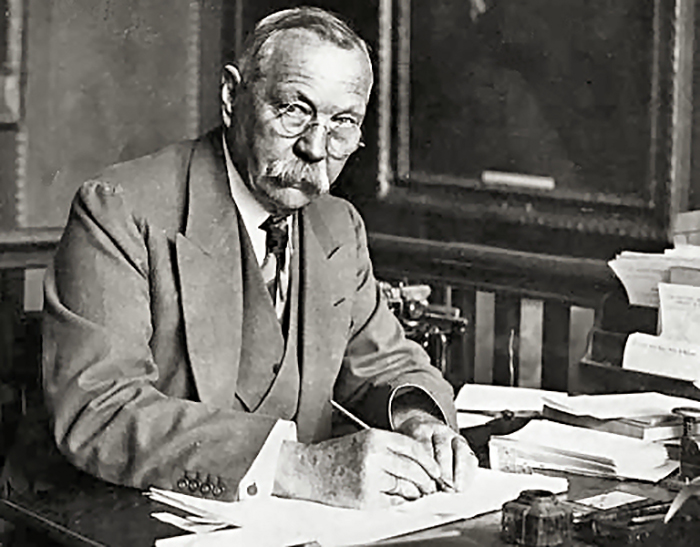

Сэр Артут Конан Дойл.

Оба этих человека давно интересовались сверхъестественным, и оба они потеряли сыновей на войне. Сын Лоджа, Раймонд, был поражен осколком снаряда во время боёв в Бельгии в 1915 году. Сын Дойла, Кингсли, был ранен во Франции в 1916 году и умер от пневмонии в 1918, вероятно, вызвана была она пандемией гриппа. Дойл также потерял своего младшего брата из-за гриппа в 1919 году, а брат его жены был убит в Бельгии в 1914 году.

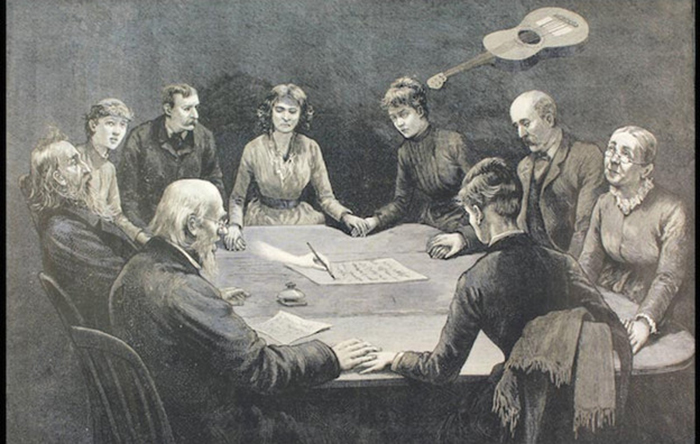

После войны оба мужчины читали лекции в США, а также писали книги, описывающие их экстрасенсорные переживания. Книга Лоджа, вышла в 1916 году и называлась «Раймонд, или Жизнь или смерть». В ней он описывал многочисленные предполагаемые контакты со своим мёртвым сыном. Лодж и его супруга обращались к различным медиумам, которые практиковали такие техники общения с духами умерших, как автоматическое письмо и наклон стола.

Сэр Оливер Лодж.

В автоматическом письме дух направлял руку медиума для записи сообщения от духов мёртвых. Другая техника выглядела следующим образом: участники сеанса сидели за столом, а медиум произносил алфавит и когда он называл определённую букву, стол наклонялся. Таким образом, последовательно записывался текст сообщения. Были «специалисты», которые входили в транс и умершие говорили прямо через них.

Мошенниками проводились даже своеобразные магические ритуалы.

Медиумы убеждали Лоджа и его жену, что Раймонд общается с ними. Через них он рассказывал о своей загробной жизни, описывая её, как цветущий сад с различными животными и птицами. Раймонд устами спиритов рассказывал, как ему хорошо, как он счастлив. Конечно, каким родителям не будет приятно такое?

Лоджам очень хотелось в это верить и они искренне верили. Завершали всю эту картину россказни спиритов, вроде как со слов Раймонда, о том, как он встретил своего дедушку, брата и сестру, умерших в младенчестве и как им всем вместе здорово. Говорили, что те, кто потерял руку или ногу на войне, восстановили их чудесным образом. Те, кто был разорван куски минами, восстанавливались долго, но в конце концов, обрели тело заново.

Журналистам в 1920 году Лодж говорил: «Я постоянно поддерживаю связь с Раймондом и другими погибшими на войне солдатами. Они не умерли в духовном смысле этого слова. Они мне рассказывают, что там жизнь почти такая, как и здесь, только лучше».

Артур Конан Дойл имел похожее общение со своим умершим сыном. Сеанс спиритизма на котором он «общался» с сыном, писатель назвал «наивысшей степенью своего духовного опыта». По его воспоминаниям это было подобно тому, как будто чья-то большая сильная рука погладила его по голове. Потом Конан Дойл почувствовал поцелуй на лбу, прямо над своей бровью. Писатель спросил сына счастлив ли тот на той стороне, и дух ответил утвердительно.

Спириты и медиумы использовали различные практики, чтобы доказать, что они на самом деле общаются с мёртвыми.

Репортёрам Дойл рассказывал примерно то же, что и Лодж. Сын счастлив, там ему несравненно лучше и так далее. Это мир без боли, слёз, преступлений и всякого рода зла. Также писатель утверждал, что он знаком со многими матерями, которые общались со своими погибшими сыновьями. Для Дойла и Лоджа, как для любого отца было важно — знать, что их детям хорошо там, куда они ушли. Их в этом убедили. Это, к сожалению, дало толчок очень многим не чистым на руку людям, обманывать несчастных, потерявших дорогих их сердцу людей. Скорбящие родственники стали для таких непорядочных людей бесконечным источником наживы.

Разоблачение спиритистов и медиумов

Этот грязный бизнес достиг невероятных масштабов. Гарри Гудини, известный иллюзионист, не мог смириться с таким положением дел. Он во что бы то ни стало решил доказать, что все эти медиумы и спиритисты не более, чем мошенники и аферисты, наживающие на горе людей.

Великий Гудини разоблачает спиритические сеансы.

Несмотря на многолетнюю дружбу с Конан Дойлем, Гудини вовсю разоблачал обман и медиумов-аферистов. Иллюзионист обладал глубокими знаниями о том, как производить различные трюки. Он чрезвычайно любил раскрывать людям секреты своих магических фокусов, которые на самом деле никакой магией не являлись. Поэтому не было большего скептика в вопросах спиритизма, чем великий Гудини. Он посещал спиритические сеансы, общался с разными медиумами и разоблачал их. Ни один из сеансов не смог обмануть маэстро Гудини.

«В своей книге «Волшебник среди духов», Гарри написал: «После двадцати пяти лет глубоких исследований и невероятных усилий, я заявляю, что никакой связи между нашим миром и миром духов ни на одном сеансе не было доказано».

В 1926 году Гарри Гудини вызвали в комитет Конгресс США для дачи показаний. В то время там рассматривали законопроект о запрещении деятельности медиумов, гадалок и ясновидящих в Вашингтоне. Вся эта «магическая» тусовка была настроена против Гудини настолько агрессивно, что впоследствии, этой своеобразной «мафии» приписали причастность к гибели иллюзиониста. Немудрено, ведь он доказал, что эти мошенники воруют миллионы долларов в год из карманов доверчивых граждан. Также Гудини разоблагил хиромантов и астрологов.

Увлечение досками Уиджа

Доска Уиджа.

Для тех американцев, у которых не было денег или желания обращаться к профессионалам, придумали «доску Уиджа». Это такой своеобразный набор для проведения спиритических сеансов самостоятельно. Доску придумали ещё в 1890 году, но настоящая слава к ней пришла в 20-х годах прошлого века.

На первый взгляд эта доска лишь безобидная игрушка. Но, как оказалось, не для всех. Очень многие люди попали в результате использования этой доски в психиатрические клиники, а попросту говоря, сошли с ума. Некоторые даже совершили самоубийство.

Директор одной из психиатрических больниц сказал, что это такой своеобразный естественный отбор, ведь Земле угрожает кризис перенаселённости. Также он заявил, что доска Уиджа как нельзя лучше способствует развитию психоза, лучше чем все медиумы и гадалки вместе взятые. Гудини тоже считал доску Уиджа первым шагом к безумию.

Многие люди сходили с ума, после использования доски Уиджа.

Конечно, при этом находились те, кто утверждал, что имел общение со своими умершими родственниками. В подтверждение они рассказывали различные истории о том, что им говорили мёртвые.

Повышенный интерес к спиритизму сохранялся больше десятилетия. Фактический конец ему положила Вторая мировая война.

Об увлечении подобными практиками в России, прочтите в нашей статье эпидемия "старцев" и гуру в дореволюционной России, или что связывает Распутина, Толстого и Блаватскую.

|

Метки: магия мистика второвы |

Нудисты у стен Храма Христа Спасителя |

Нудисты у стен Храма Христа Спасителя

13 июня

18 тыс. дочитываний

50 сек.

19 тыс. просмотров. Уникальные посетители страницы.

18 тыс. дочитываний, 92%. Пользователи, дочитавшие до конца.

50 сек. Среднее время дочитывания публикации.

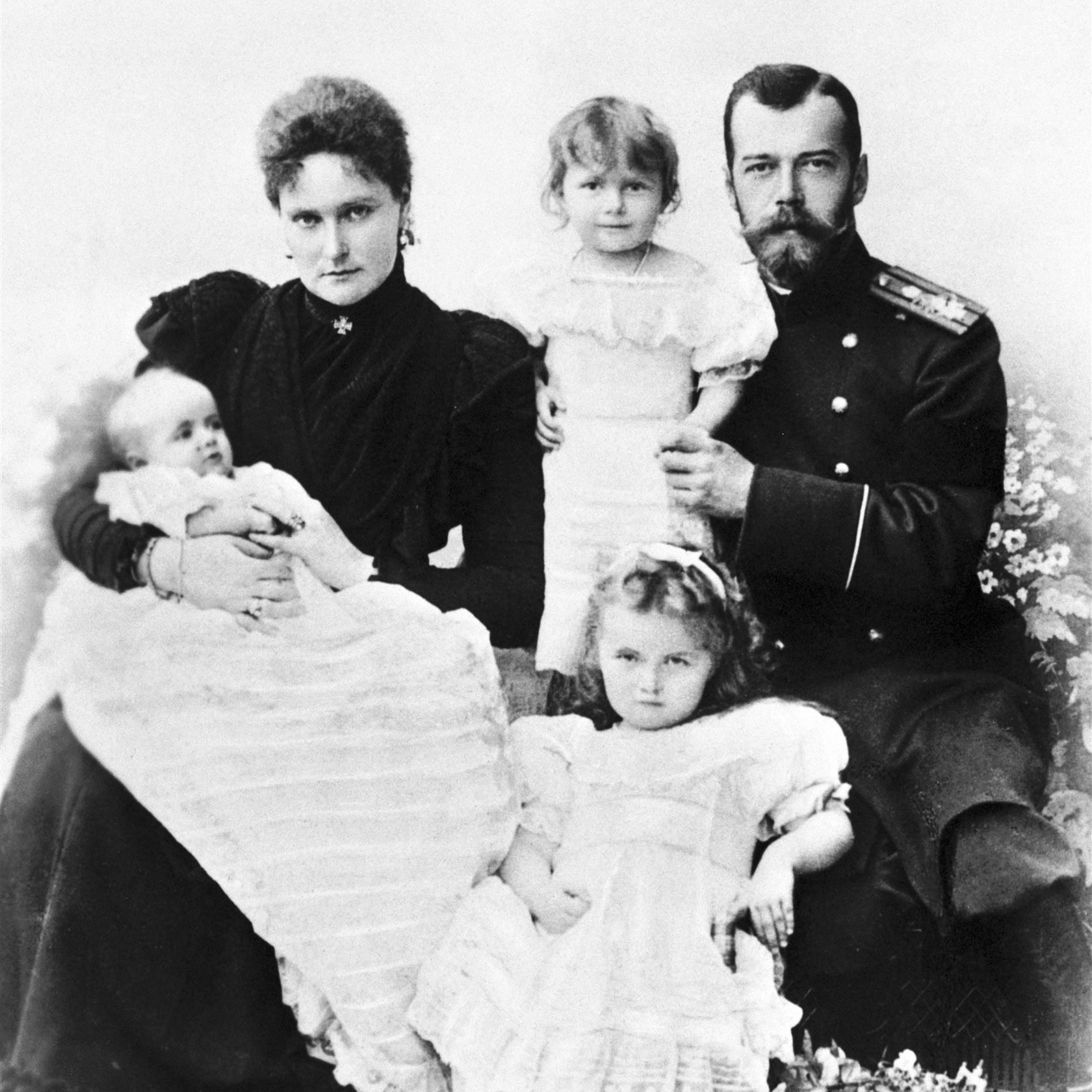

"Николай II любил ходить нагим. Часто со своими членами семьи и ближайшими придворными выезжал на дачу, где нагишом проводил время в кругу семьи".

Нудисты у стен Храма Христа Спасителя. Москва 1929 год.

Жизнь столичных людей, почти более века назад, была наполнена довольно пикантными традициями, которые в наше время представить практически невозможно.

Идейное обоснованию нудизму в СССР - "Бросай старые, "буржуазные" привычки. Бросай оковы одежды. Отдай своё тело во власть природе". Нагота и сексуaльная революция стала уделом свободного советского человека.

Из воспоминаний Льва Троцкого - Ленин радостно заявил - "Так держать, товарищи! На шествии лесбиянок в честь годовщины декрета "Об отмене брака". Так же Владимир Ильич поддерживал теорию "стакана воды" Александры Коллонтай, которая проповедовала не только отказаться от одежды, но и свободу в сексуальных предпочтениях. "Удовлетворение сексуальных потребностей должно быть так же просто, как выпить стакан воды".

Было общество радикальных нудистов под руководством большевика и революционера Карла Радека - "Долой стыд!". Цель радикального движения - "Уничтожить зачатки стыда и ханжества. Нагота основа равноправия и становления всеобщей справедливости советского жителя". В Москве устраивались "вечера обнажённого тела", проводили демонстрации. Один из членов общества кричал с трибуны - "Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы коммунары, не нуждаемся в одежде!"

В 30-е годы "культ голого тела" перешел в разряд "буржуазной распущенности". Так "колыбель сексуальной революции" превратилась в страну где сексa нет.ttps://zen.yandex.ru/media/id/5ecd6ac942201123e2785f2d/nudisty-u-sten-hrama-hrista-spasitelia-5ee4c8ce7641122779a

|

Метки: романовы их нравы |

Крестьянка Васильева: почему ученые сомневаются в том, что она могла родить 69 детей |

Крестьянка Васильева: почему ученые сомневаются в том, что она могла родить 69 детей

Автор: Юлия Попова | 2020-04-18 22:14:59

В известной Книге рекордов Гиннеса упоминается русская крестьянка по фамилии Васильева, которая якобы родила 69 детей. О существовании этой матери-героини знала даже императрица Екатерина Великая. Однако современные ученые ставят под сомнение историю Васильевой. На это есть свои причины.

Многодетная крестьянка, представленная императрице

К сожалению, в истории не сохранилось даже имени самой многодетной матери в мире. Известно лишь, что эта женщина была замужем за крестьянином Федором Васильевым, который проживал в одном из сел, расположенных неподалеку от города Шуя (ныне Ивановская область). Федор заключил брак с будущей рекордсменкой еще в возрасте 17 лет. Вместе супруги провели долгих 40 лет, с 1725 по 1765 годы. За это время, если верить Анатолию Вишневскому, автору книги «Демографическая история и демографическая теория», крестьянка Васильева дала жизнь 69 детям. В общей сложности она перенесла 27 родов, в результате которых на свет появились 16 двоен, 7 троен и 4 четверни.

Сведения о матери-героине стали достоянием общественности благодаря игумену Никольского монастыря. Именно он, если верить Владимиру Балязину, автору издания «Рождение Великой империи: от древних князей до Екатерины Великой», сообщил о Васильевой и количестве рожденных ею детей российской императрице. По словам Балязина, Екатерина II не осталась равнодушна к этой новости. Более того она велела представить ей Васильевых и при встрече щедро их одарила. По некоторым данным, впоследствии Екатерина Великая время от времени вспоминала о Васильевых и всякий раз «принимала в них участие».

Слишком много «если»

Уже в наши дни информация о крестьянке Васильевой и ее 69 детях оказалась на страницах Книги рекордов Гиннеса. Однако история крестьянки там только упоминается, так как веских доказательств ее плодовитости найти так и не удалось. Да и современные ученые сомневаются в том, что одна женщина действительно способна дать жизнь такому количеству детей. Как сообщает издание BBC Future, Джеймс Сегарс, руководитель Отдела репродуктивных наук и исследований женского здоровья в Университете Джона Хопкинса назвал историю Васильевой фантастикой. Дело в том, что большинство детей Васильевой якобы родились такими крепкими, что только двое из них умерли в младенчестве. Но это далеко не единственный довод ученых.

По словам специалистов, женщина способна к зачатию ребенка лишь несколько дней в году. Овуляция не происходит также в период кормления грудью. Кроме того, по утверждению Сегарса, с каждыми родами и с возрастом шансы стать матерью существенно уменьшаются. Вызывают сомнения и данные о том, что русская женщина родила 16 двоен, 7 троен и 4 четверни. Согласно британской статистике за 2012 год, только 1,5% беременностей закончились рождением двойни, не говоря уже о более редких тройнях и четвернях. Джонатан Тилли, ученый из Северо-Восточного университета, который специализируется на женском здоровье, заявил, что был бы шокирован, если бы в реальной жизни столкнулся со случаем, подобным случаю Васильевой.

Минимальная и максимальная плодовитость

Согласны с приведенными выводами медиков и демографы. На самом деле в упомянутой науке уже давно выделено такое понятие как плодовитость. Плодовитостью называют способность женщины, находящейся в репродуктивном возрасте, зачать, выносить и родить детей. В демографии существует и термин минимальная естественная плодовитость, то есть среднее возможное количество детей на одну женщину, не находящуюся в идеальных для деторождения условиях. Как пишет в своем издании «Демографические процессы в регионах Евразии и их роль в международной политике» Л. С. Перепелкин, для женщины в возрасте 20-49 лет минимальная плодовитость составляет 7,95 рождения.

Однако демографы пользуются и понятием максимальная естественная плодовитость, которая, по словам ученых, колеблется в пределах 13-17 детей на одну женщину. Однако для того, чтобы родить такое количество детей должно быть соблюдено слишком много условий. Именно поэтому, как утверждает Перепелкин, даже ни в одном современном обществе с развитыми медицинскими услугами максимальной естественной рождаемости не существует. Собственно, по этой причине специалисты и вывели понятие минимальной естественной плодовитости. В связи со всем вышесказанным, тот факт, что крестьянка Васильева могла стать матерью 69 детей, вызывает у экспертов большие сомнения.ttps://cyrillitsa.ru/pravdali/137956-krestyanka-vasileva-pochemu-uchenye-s.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя жизнь народа |

Завещание Павла Третьякова. А ведь галереи могло не быть! |

12 722 подписчика

Завещание Павла Третьякова. А ведь галереи могло не быть!

29 мая

29 мая 1860 года предприниматель и меценат Павел Третьяков составил завещание, по которому собственную коллекцию картин и немалые средства передавал Москве. После этого Павел Михайлович проживёт ещё долгую жизнь, сам обустроит художественную галерею, пополнит её фонды и изменит завещание. Но лишь после его смерти выяснится, что оно недействительно...

Павел Третьяков происходил из старинного купеческого рода, занимавшегося торговлей полотняными изделиями. В семье воспитывались девять детей, но эпидемию скарлатины пережили лишь пятеро из них. Все они получили прекрасное домашнее образование, и уже в подростковом возрасте старшие сыновья Павел и Сергей занялись семейным делом.

👉 При подготовке материала использованы фотографии и информация из открытых источников в Интернете👈

Статья не является научным исследованием. Автор оставляет за собой право модерации комментариев.

По вопросам сотрудничества, издания книг и размещения рекламы обращайтесь на эл. почту izdat@soyuz-pisatelei.ru

https://zen.yandex.ru/media/kniga/zavescanie-pavla...e-byt-5ed0b78ad0acd8032ab57cd2

|

Метки: купечество третьяковы |

Мятлева Марина Владимировна |

Мятлева Марина Владимировна

Имя

Томашевская Марина Владимировна, в некоторых источниках – Мария

Девичья фамилия

Мятлева

Дата рождения

1869 г.

Место рождения

?

Вероисповедание

Видимо, православная

Отец

Владимир Иванович Мятлев (4.05.1830 – 3.04.1900), действительный статский советник, коллекционер, собирал драгоценности, табакерки, веера, перстни. При жизни передал собрание в Эрмитаж. Драматург, написал ряд произведений для театра.

Мать

Варвара Ильинична Мятлева, урожд. Бибикова (12.06.1847 – после 1908), фрейлина, владелица наследственного собрания картин.

В 1908 г. представила на выставку «Старые годы» несколько голландских картин.

Брак с 1868 г. Приходилась двоюродной сестрой своему мужу.

Братья / сестры

В семье был один сын и одна дочь:

- Марина Владимировна (1869 - ?), фрейлина;

- Николай Владимирович (9[21].08.1872 – Париж, 26.02.1929), археолог, генеалог, археограф, юрист, статский советник, камер-юнкер Высочайшего Двора, товарищ прокурора при Московском окружном суде (1904 – 1916); женат на Ольге Адриановне Лопухиной, во втором браке Калабухина, (ок. 1878 – Ганьи, Париж, 18.06.1970); как минимум, один сын.

Учебное заведение

?

Дата выпуска

?

Муж

Иван Леонтьевич Томашевский (Бонч-Томашевский; ум. после 1918 г.), выпускник Александровского лицея (1888), прокурор Ревельского окружного суда, чиновник Министерства юстиции, камергер, директор 1-го судебного департамента (1910-1912).

Дата вступления в брак

3 февраля 1897 г.

Дети

В семье была, как минимум, одна дочь:

- Мария(?) Ивановна (? - ?).

Дата назначения фрейлиной

21 апреля 1891 г.

Награды

?

Дата смерти

?

Место смерти

?

Место захоронения

?

Обстоятельства смерти

?

Комментарии

В воспоминаниях Т.А. Аксаковой-Сиверс:

«Марина Мятлева была enfant terrible придворного круга, вела компанию с Владимировичами и упускала одну хорошую партию за другой. Следствием такого безрассудства был mésalliance (с точки зрения «влиятельных кругов») с Томашевским, человеком без средств, без громкого имени, незадолго до того окончившим лицей и начинавшим службу по министерству юстиции. Брак этот оказался недолговечным. Марина Владимировна вскоре покинула мужа и, забрав маленькую дочь, уехала за границу».

Принимала участие в любительских спектаклях.

Ссылки

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=2071

http://il-ducess.livejournal.com/169701.html

http://www.rgfond.ru/rod/50246

http://www.rgfond.ru/rod/50245

http://www.surmachev.ru/koe-chto-o-yuriste-n-v-myatleve/

http://www.mosjour.ru/index.php?id=704

http://gpib.livejournal.com/31456.html

http://genrogge.ru/isj/isj-091-5.htm

http://lopukhins.narod.ru/rospis-full.htm

См. также: Незабытые могилы, том 4, стр. 693

|

Метки: мятлевы томашевские |

Марина Владимировна Мятлева (Томашевская) |

| ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ЭТО ОБРАЩЕНИЕ!!! |

Марина Владимировна Мятлева (Томашевская)

Запись:325656

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Мятлевы |

| Пол | женщина |

| Полное имя от рождения |

Марина Владимировна Мятлева |

| Смена фамилии | Томашевская |

| Родители

♀ Варвара Ильинична Бибикова (Мятлева) [Бибиковы] р. 1847 ум. после 1908 ♂ Владимир Иванович Мятлев [Мятлевы] р. 1830 ум. 1900 |

|

Ближайшие предки и потомки

Прародители

рождение: 1784

войсковое звание: подполковник

брак: ♀ Елизавета Андреевна Донец-Захаржевская (Бибикова, Бенкендорф) , 1-й муж

смерть: 1812, Вильно, Российская империя, погиб в бою с французами в Отечественной войне

рождение: 18 март 1792, Баловнёво, Данковский уезд, Рязанское наместничество, Россия, или 1791, село Баловнёво (ныне Данковский район Липецкой области)

войсковое звание: генерал от инфантерии

брак: ♀ Софья Сергеевна Кушникова , Российская империя

похороны: 1870, Санкт Петербург, Россия, на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

смерть: 22 февраль 1870, Санкт Петербург, Россия

♀ Вера Гаврииловна Бибикова (Хрущова)

брак: ♂ Пётр Дмитриевич Хрущов

рождение: 1787

брак: ♂ Иван Петрович Бибиков

смерть: 1856

смерть: ок. 1850?

♀ Анна Гаврииловна Бибикова (Панкратьева)

рождение: 1793, Российская империя

брак: ♂ Никита Петрович Панкратьев

смерть: 1826, Российская империя

♀ Мария Гавриловна Бибикова (Дюклу, Салова)

рождение: 6 октябрь 1801

брак: ♂ Алексей Николаевич Дюклу

смерть: 16 ноябрь 1863

рождение: 31 август 1794, 20.08.1794-стар.стиль

войсковое звание: 10 октябрь 1811, [[юнкер]] лейб-гвардии артиллерийской бригады

войсковое звание: 19 ноябрь 1811, [[портупей-юнкер]]

войсковое звание: 19 ноябрь 1812, [[прапорщик]]

войсковое звание: 19 апрель 1820, [[полковник]]

войсковое звание: 29 сентябрь 1828, [[генерал-майор]]

брак: ♀ Варвара Петровна Мятлева (Бибикова)

войсковое звание: 6 декабрь 1837, [[генерал-лейтенант]]

войсковое звание: 19 апрель 1849, [[генерал-адъютант]]

профессия: с 15 март 1850 по 10 декабрь 1855, Виленский военный губернатор и управляющий гражданской частью и Гродненский, Ковенский и Минский генерал-губернатор

войсковое звание: 26 ноябрь 1852, [[генерал от артиллерии]]

смерть: 18 апрель 1867, 06.04.1867-стар.стиль

♀ Екатерина Петровна Мятлева (Левашова)

рождение: 26 ноябрь 1800

брак: ♂ Василий Васильевич Карташёв (Левашов) , 1-я жена

смерть: 21 март 1822, после двух месяцев болезни после родов

рождение: 1799

войсковое звание: [[ротмистр]] Конной гвардии

смерть: 1827

♀ София Петровна Мятлева (Галахова)

рождение: между 1801 и 1810

брак: ♂ Александр Павлович Галахов

смерть: после 1856

♀ Варвара Петровна Мятлева (Бибикова)

рождение: 1811

профессия: 26 март 1828, [[фрейлина]] Высочайшего двора

брак: ♂ Илья Гаврилович Бибиков

смерть: 1878

рождение: 8 февраль 1796, Санкт-Петербург, 28.01.1796-стар.стиль

войсковое звание: ок. 1813?, [[корнет]] Белорусского гусарского полка

брак: ♀ Прасковья (Мария) Петровна Балк-Полева (Мятлева, фон Лютгенс) , 1-й муж

профессия: январь 1830, [[камергер]] Высочайшего двора

профессия: 1833, [[статский советник]]

профессия: 1836, [[действительный статский советник]] в отставке

смерть: 25 февраль 1844, Санкт-Петербург, 13.02.1844-стар.стиль

похороны: семейный склеп, Сергиева Приморская пустынь, Санкт-Петербург

♀ Софья Петровна Балк-Полева (Голицына)

рождение: 1804, Смоленск, Россия

брак: ♂ Андрей Михайлович Голицын

смерть: 10 февраль 1888, Париж, Франция

брак: ♀ Прасковья (Мария) Петровна Балк-Полева (Мятлева, фон Лютгенс) , 2-й муж

♀ Прасковья (Мария) Петровна Балк-Полева (Мятлева, фон Лютгенс)

рождение: 10 февраль 1810, Российская империя, или 1808

брак: ♂ Иван Петрович "Ишка" Мятлев , 1-й муж

брак: ♂ Герман Франц фон Лютгенс , 2-й муж

смерть: 9 май 1861, Гейдельберг, Германия

Прародители

Родители

рождение: 1851

брак: ♀ Елизавета Петровна Ланская (Арапова, Бибикова)

смерть: 1903

♀ Прасковья Ильинична Бибикова (Кропоткина)

рождение: 1839

брак: ♂ Алексей Иванович Кропоткин

смерть: 1903

♀ Елена Ильинична Бибикова (Свечина)

рождение: 1832

брак: ♂ В. А. Свечин

смерть: 1885

♀ Екатерина Ильинична Бибикова (Татищева)

рождение: 1835

профессия: [[фрейлина]] Высочайшего двора

брак: ♂ Леонид Александрович Татищев

смерть: 1915

♀ Варвара Ильинична Бибикова (Мятлева)

♀ Варвара Ильинична Бибикова (Мятлева)

рождение: 1847

брак: ♂ Владимир Иванович Мятлев

смерть: после 1908

рождение: 1826, Санкт-Петербург, или 21.01.1830

войсковое звание: [[ротмистр]]

профессия: [[тайный советник]]

брак: ♀ Мария Ивановна Донаурова (Мятлева) , Санкт-Петербург, или 1866

смерть: 7 январь 1888, Санкт-Петербург

рождение: 1830

профессия: [[действительный статский советник]]

профессия: [[камергер]] Высочайшего двора

брак: ♀ Варвара Ильинична Бибикова (Мятлева)

смерть: 1900

Родители

== 3 ==

♀ Марина Владимировна Мятлева (Томашевская)

== 3 ==

https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:325656

|

Метки: мятлевы томашевские |

Был ли Алексей Толстой – графом по крови? |

А был ли Алексей Толстой – графом?

Был ли Алексей Толстой – графом по крови?

По официальным данным Алексей Толстой родился в семье графа Николая Александровича Толстого. Его мать ушла уже беременной к новому мужу (гражданскому мужу) — Алексею Аполлоновичу Бострому. Мать — Александра Леонтьевна, урождённая Тургенева — писательница, внучатая племянница декабриста Николая Тургенева. На новое замужество ей не дали разрешение.

Позже некоторые эмигранты сомневались в происхождении Толстого: Иван Бунин, Роман Гуль, Нина Берберова.Но их мнение скорее всего было предвзятым, да они и не могли обладать информацией по этому вопросу.

Так, Бунин в дневнике писал: «Вчера Алданов рассказал, что сам Алёшка Толстой говорил ему, что он, Толстой, до 16 лет носил фамилию Бостром, а потом поехал к своему мнимому отцу графу Ник. Толстому и упросил узаконить его — графом Толстым». Однако этот факт не является свидетельством того, кто же на самом деле отец Толстого.

Роман Гуль в своих мемуарах утверждает, что А. Н. Толстой не был биологическим сыном графа Николая Толстого (ссылаясь на других, бесспорных сыновей графа).

Алексей Варламов (автор биографии Толстого), напротив, указывает, что свидетельство Гуля вызывает серьёзные сомнения (учитывая негативное отношение мемуариста к А. Н. Толстому). Тот же автор приводит письменное свидетельство Александры Леонтьевны Толстой — написанные ею два письма к Бострому от 3 и 20 апреля 1883 года, из которых следовало, что настоящим отцом ребёнка является граф Толстой, а зачатие произошло в результате изнасилования.

Однако тот же автор приводит письменное свидетельство в пользу другой версии: Александра Леонтьевна Толстая в своё время поклялась протоиерею самарской церкви, что отец ребёнка — Бостром. Но это опять не может быть доказательством, ведь его мать могла соглать, когда клялась протоиерею (как это ужасно ни звучит). Возможно, позднее Александра Леонтьевна поняла, что её сыну гораздо лучше быть законнорождённым графом, и начала многолетнюю тяжбу о законности его рождения, фамилии, отчества и титула. Тяжба эта завершилась успехом лишь в 1901 году, когда А. Н. Толстому было уже 17 лет.

Сам же писатель в своей автобиографии указывает на тот факт, что его мать ушла от отца уже в положении:

«Мать моя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка Николая Ивановича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною.»

Так же из автобиографии Алексея Толстого мы узнаем, что его мать поступила почти как Анна Каренина, с той лишь разницей, что она оставила не одного, а 3 (!) маленьких детей:

«Моя мать, уходя, оставила троих маленьких детей — Александра, Мстислава и дочь Елизавету. Уходила она на тяжелую жизнь, — приходилось порывать все связи не только в том дворянском обществе, которое ее окружало, но и семейные. Уход от мужа был преступлением, падением, она из порядочной женщины становилась в глазах общества — женщиной неприличного поведения.»

Интересно, как писатель оправдывает свою мать. Он находит не просто приличные, а даже вполне понятные для советских людей причины «падения», в духе социалистических ценностей:

« Самарское обществовосьмидесятых годов — до того времени, когда в Самаре появились сосланные марксисты, — представляло одну из самых угнетающих картин человеческого свинства. Богатые купцы-мукомолы, купцы — скупщики дворянских имений, изнывающие от безделья и скуки разоряющиеся помещики-«степняки», — общий фон, — мещане, так ярко и с такой ненавистью изображенные Горьким…

Люди спивались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окруженном мещанскими слободами…»

Напомнило описания советского периода застоя, когда люди спивались и опять свинели. Как похож застой, что в царское время, что в советское – все заканчивается алкоголизмом. Лишь в сталинское время была другая атмосфера в обществе, наверное. Были нужны специалисты для расширяющейся экономики и быстро растущей промышленности. Работы было много, так много, что людей поощряли работать в три смены.

Толстой так описывает возлюбленного матери:

«Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами», — перед моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой, духовной и чистой жизни. И она ушла к новому мужу, к новой жизни — в Николаевск.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d12740a91f70500afd...ksei-tolstoi--grafom-5e93ab9ba

|

Метки: литераторы толстые |

Льв Гумилев: был ли он внебрачным сыном Николая II |

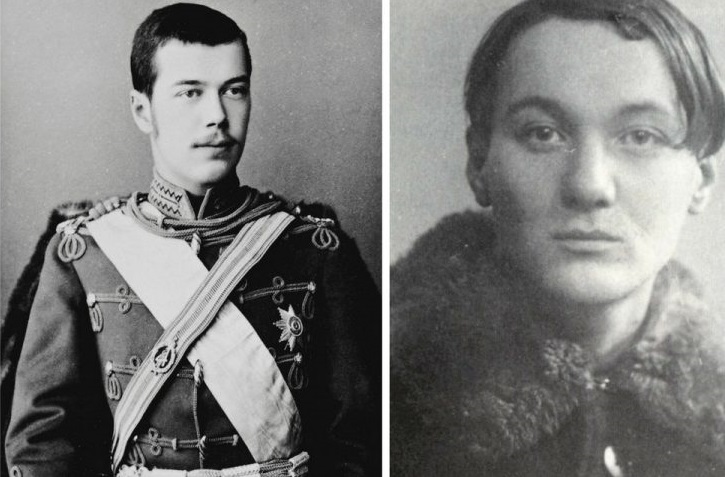

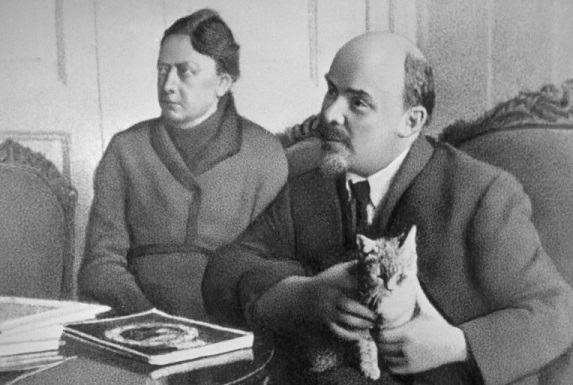

Льв Гумилев: был ли он внебрачным сыном Николая II Петербургские исследователи Владимир и Наталья Евсевьевы, биографы «поэта-рыцаря» Льва Гумилева выдвинули гипотезу, согласно которой отцовство единственного сына Анны Ахматовой приписывалось царю Николаю II. В качестве одного из аргументов, подтверждающих такое неожиданное предположение, они привели отмечаемое многими современниками «царственное поведение» Ахматовой - якобы она переняла манеру держаться от своего венценосного любовника. Ставка в доказательной базе родства Льва Гумилева и царя делается на творчество самой Ахматовой. Вспомнить хотя бы «сероглазого короля» – именно «серые лучистые глаза» отмечали многие, встречавшиеся с Николаем. Евсевьевы вспомнили и о малоизвестном стихотворении «Смятение» со строками: «А взгляды – как лучи. Я только вздрогнула: этот / Может меня приручить» и «И загадочных, древних ликов / На меня поглядели очи». По мнению исследователей, мало кто, кроме царя, мог обладать «загадочным древним ликом». Далее – первые сборники с «беспомощными», по собственному признанию Ахматовой, стихами были приняты критикой, но не супругом – Николаем Гумилевым, который полтора года отказывался их печатать в «Цехе поэтов». Евсевьевы утверждают, что «Вечер» и «Четки» имели успех во многом благодаря тому, что вышли в самый разгар отношений Ахматовой и царя, в то время как сборник «Белая стая» 1917 года не был замечен, как и две последующие книги. Если толки о связи с Александром Блоком Анна Андреевна опровергала, то слухи об отношениях с царем - никогда. При этом известно, что супружеская жизнь Ахматовой и Гумилева не сложилась, и Ахматова писала, что после рождения сына супруги с молчаливого согласия дали друг другу абсолютную свободу. Где же могли встретиться царь и Ахматова? И на этот вопрос у Евсевьевых есть ответ. Из окон своего дома Анна Андреевна могла видеть прогуливающегося по Александровскому саду царя, а так как резиденция была открыта для публики, она вполне могла подойти к нему и заговорить. Косвенное подтверждение отцовства Николая II найдено и в работе литературоведа Эммы Герштейн, жившей в одно время с поэтессой. В «Записках об Анне Ахматовой» она рассказывала, что та ненавидела своего «Сероглазого короля», потому что «ее сын был от Короля, а не от мужа». Вряд ли могла себе позволить беспочвенные высказывания исследовательница с таким авторитетом. При этом неизвестен ни один исторический документ, подтверждающий царственное происхождение Льва Гумилева. Русская Семерка исправить оишбку Читайте также: выбор редакции "Русской Cемёрки" Сильвестр: что на самом деле случилось с главным бандитом 1990-х Солдат каких стран больше всего попало в плен к Красной Армии Как Гитлер спровоцировал арест Тухачевского в СССР Рекомендуемые статьи За эти снимки звездам нынче стыдно: вот такой их молодость была Реклама Почему православным нельзя говорить фразу «пусть земля тебе будет пухом» Дефолт неизбежен: Набиуллина дала совет населению Реклама Людей с какими приметами никогда не брали в милицию и КГБ Позор из соцсетей: люди без стыда Реклама

Источник: Льв Гумилев: был ли он внебрачным сыном Николая II

© Русская Семерка russian7.ruhttps://russian7.ru/post/lv-gumilev-byl-li-on-vnebrachnym-synom/

|

Метки: романовы литераторы ахматовы гумилёвы |

Николай II и Кшесинская |

Николай II и Кшесинская

4 мая

"Я влюбилась в Наследника с первой нашей встречи.

После летнего сезона в Красном селе, когда я могла встретиться

и говорить с ним, мое чувство заполнило всю мою душу, и я только

о нем и могла думать.

Мне казалось, что он, хоть и не влюблен в меня, но все же чувствует ко мне влечение, и я невольно отдавалась мечтам.

Мои разговоры с Наследником, доверие, которое он мне оказывал, делясь со мною своими мыслями и переживаниями, остаются для меня драгоценными воспоминаниями.

Наследник был очень образован, великолепно владел языками

и обладал исключительной памятью, в особенности, на лица и на все, что он читал...

Чувство долга и достоинства было в нем развито чрезвычайно высоко, и он никогда не допускал, чтобы кто – либо переступал грань, отделявшую его от других.

Он был добрый и простой в обращении. Все и всегда были им очарованы, а его исключительные глаза и улыбка покоряли сердца. Одна из поразительных черт его характера было умение владеть собою, и скрывать свои внутренние переживания в самые драматические моменты жизни.