-Рубрики

- Разное (139)

- Мифология (96)

- Дела Асатру (71)

- Сейд и гальдар (65)

- Трот (18)

- Дом Варген (1)

- Паксон Д. (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Слейпнир. |

Слейпнир - (др.-исл. Sleipnir, букв. «скользящий»), в скандинавской мифологии восьминогий конь бога Одина. Родился от Свадильфари - коня строителя жилища богов - и (превратившегося в кобылу) бога Локи . Один на С. участвует в конном соревновании с великаном Хрунгниром. Сын Одина Хермод скачет на С. в царство мёртвых хель, чтобы вернуть оттуда своего брата Бальдра. В С. очевидны хтонические черты, связанные с шаманизмом.

В Речах Гримнира, Гримнир (он же — Один, пока скрывающийся и не выдающий своей личности) говорит мальчику по имени Агнар (в стихах) о том, что Слейпнир — лучший среди лошадей.

Дерево лучшее —

ясень Иггдрасиль,

лучший струг —

Скидбладнир,

лучший ас — Один,

лучший конь — Слейпнир,

лучший мост — Бильрёст,

скальд лучший — Браги

и ястреб — Хаброк,

а Гарм — лучший пес.

В Речах Сигрдривы, валькирия Сигдрива говорит герою Сигурду, что «руны украсили… Слейпнира зубы и санный подрез». В Снах Бальдра, после того, как асы собрались на тинг и совещались о том, отчего сны у Бальдра такие зловещие,

Один поднялся,

древний Гаут,

седло возложил

на спину Слейпнира;

оттуда он вниз

в Нильфхель поехал

В части «Песни о Хюндле» — «Кратком прорицании вёльвы» говорится о том, что Локи породил несколько чудовищ:

От Ангрбоды Локи

Волка родил,

а Слейпнир — сын Локи

от Свадильфари

ещё одно чудище,

самое злое,

на свет рождено

Бюлейста братом.

Младшая Эдда

Боги провозгласили, что Локи будет предан ужасной смерти, если не сможет придумать, как лишить строителя платы, и грозились убить его. Испугавшись, Локи поклялся, что придумает кознь, которая стала бы причиной для лишения строителя платы, чего бы ему это не стоило. В ту же ночь, когда строитель выехал чтобы добыть камней вместе со своим жеребцом Свадильфари, из-за дерева выбежала кобыла. Лошадь призывно заржала и, лишь заметив, что это была за кобыла, Свадильфари обезумел, заржал, порвал упряжь и бросился к ней. Кобыла побежала в лес, за ней последовал Свадильфари, а за ними погнался и каменщик. Лошади бегали всю ночь напролёт, в результате чего строительство было прервано, а темп работы, заданный строителем, был потерян.Глава 42 описывает происхождение Слейпнира. Ганлери (который является замаскированным конунгом Гюльви, описанным в книге выше) спрашивает Высокого (Одина), кому принадлежит конь Слейпнир, и что об этом коне он может рассказать. Высокий удивился тому, что Ганлери ничего не известно о Слейпнире и о его происхождении, и рассказал историю — когда боги возвели Мидгард и возвели Вальгаллу, пришёл к ним некий мастер, который взялся построить за три полугодия стены, которые могли бы устоять против горных великанов и инеистых исполинов, если они вздумают напасть на Мидгард. В обмен на это он просил Фрейю в жены и хотел завладеть солнцем и месяцем. Асы держали совет и согласились, с условием, что мастер получит всё, что просит, если сумеет построить стены в одну зиму, без использования чьей-либо помощи. Строитель попросил только об одном — чтобы ему разрешили использовать своего жеребца Свадильфари. По совету Локи, просьба была удовлетворена. Жеребец Свадильфари был вдвое сильнее строителя, и, к удивлению богов, перевозил каменные глыбы огромного размера. Строитель и Свадильфари очень быстро возводили стену, и за три дня до срока окончания работ (до начала лета) оставалось сделать лишь ворота. Боги собрались и решили найти того, кто понесёт ответственность за подобный договор, в результате они единодушно решили, что в этом, как и в большинстве неприятностей, виноват Локи.

Когда Асы поняли, что строитель — из рода ётунов, они пренебрегли своими предыдущими клятвами и призвали Тора. Явившись, Тор убил строителя, разбив его череп в осколки с помощью молота Мьёлнир. Однако, Локи забеременел от Свадильфари и несколько позже родил серого жеребёнка с восемью ногами — коня Слейпнира, «и нет коня лучше у богов и людей».

В главе 49, Высокий описывает смерть Бальдра. Хермод Удалой, сын Одина, согласился ехать к Хель, чтобы предложить выкуп за возвращение Бальдра. «Вывели тут Слейпнира, коня Одина, вскочил Хермод на того коня и умчался прочь». Хермод ехал девять ночей по широким, темным долинам, где ничего не мог разглядеть, пока не подъехал к реке Гьёлль и не ступил на мост, выстланный светящимся золотом. Там он встретил деву по имени Модгуд, охранявшую мост. Во время разговора с Хермодом Модгуд отмечает, что под ним одним мост грохочет не меньше, чем под пятью полчищами мёртвых, которые проезжали через мост на днях. Слейпнир и Хермод отправились «вниз и к северу» по дороге в Хельхейм, пока вдвоём не приблизились к воротам в Хельхейм. Хермод спешился со Слейпнира, затянул его подпругу, а затем снова оседлал его и пришпорил. Слейпнир перескочил через ворота, да так высоко, что вовсе их не задел. Хермод подъехал к палатам и слез со Слейпнира. Просьба Хермода к Хель о возвращении Бальдра была принята с определёнными условиями и Хермод отправился обратно в Асгард; Бальдр проводил его из палат.

В книге Язык поэзии (вторая часть Младшей Эдды), в главе 16 один из кеннингов Локи «родич Слейпнира». В главе 17, приводится история в которой Один отправляется на Слейпнире в Йотунхейм и прибывает в резиденции йотуна князя Грунгнира. Грунгнир спрашивает: «кто это скачет в золотом шлеме по водам и воздуху? У него конь на диво хорош». Один готов отдать голову на отсечение, что нет лошади лучше во всем Ётунхейме. Грунгнир признал, что это прекрасный конь, но заявил, что у его коня, Гульфакси (Золотая Грива), «ноги куда длиннее». Возмущенный Грунгнир вскочил на Гульфакси, намереваясь атаковать Одина за его хвастовство. Один скакал изо всех сил, держа Грунгнира на расстоянии; в порыве ярости, Грунгнир не заметил как был уже у ворот Асгарда.

В главе 58, Слейпнир упоминается в списке лошадей в Туле Торгрима: «Ворон и Слейпнир — славные кони». Кроме того, Слейпнир дважды упоминается в кеннингах корабля — в главе 25 в произведении скальда Рэва и как «морской Слейпнир» в главе 49 в поэме Хусдрапа Ульва Уггасона.

Сага о Хервёр и Хейдреке

В саге фрагмент «Загадки Гестумблинди» содержит загадку о Слейпнире и Одине:

Тогда Гестумблиниди сказал:

Что это за двое,

У которых десять ног,

Три глаза

И один хвост?

Конунг Хейдрек,

Думай над загадкой

- Это Один скачет на Слейпнире.

(Ответил конунг Хейдрек).

Сага о Вёльсунгах

В главе 13 герой Сигурд по пути в лес встречает длиннобородого старца (замаскированный Один), которого он никогда раньше не видел. Сигурд говорит старику, что он собирается выбрать лошадь, и просит его пойти с ним, чтобы помочь ему решить какую именно. Старик говорит, что они должны пригнать лошадей к реке Бусилтьорн. Вдвоём они гонят лошадей дальше на самую глубину Бусилтьорн, все лошади плывут назад к берегу, кроме большого, молодого и красивого серого жеребца, которого никто никогда не объезжал. Седобородый старик сказал, что этот конь — «происходит от Слейпнира» и что «тщательно надо его взрастить, чтобы стал он всех коней лучше». Затем старик исчез. Сигурд назвал коня Грани.

Литература

- The Saga of the Volsungs: The Norse Epic of Sigurd the Dragon Slayer / Пер. Byock, Jesse. — Лондон: University of California Press, 1990. — ISBN 0-520-23285-2

- Edda / Пер. Faulkes, Anthony. — Everyman's Library, 1995. — ISBN 0-4608-7616-3

- Grammaticus, Saxo. The Danish History / Пер. Oliver Elton. — BiblioBazaar, 2006. — ISBN 1-42624-0045-4

- Hollander, Lee Milton. Old Norse Poems: The Most Important Nonskaldic Verse Not Included in the Poetic Edda. — Columbia University Press, 1936.

- P. M. C. Kermode. Traces of Norse Mythology in the Isle of Man. — Harvard University Press, 1904.

- The Poetic Edda / Пер. Larrington, Carolyne. — Oxford World's Classics, 1999. — ISBN 0192839462

Метки: мифология |

Процитировано 1 раз

С Новым годом! |

Всем удачи, радости и благополучия в Новом году!!!

|

|

Возможный вариант аутентичного скандинавского прорицания? |

Традис:

В «Песне о Хюмире» боги, чтобы узнать, где им найти котлы для пира

hristu teina

ok á hlaut sáu...

трясли (в русском переводе Корсуна – «кидали», но «трясли» точнее) прутья и на кровь (hlaut, подразумевается жертвенную) смотрели.

В «Прорицании вёльвы» также встречается упоминание о «крове-пруте», ничего, однако, не добавляющее информации о способе прорицания:

Þá kná Hœnir

hlautvið kjósa

Тогда может Хёнир жребьёвочный-прут (hlautvið) выбрать.

Hlaut – жертвенная кровь, слово родственно готскому hlauts - жребий, и послужило исходной формой для исландского же слова hlutr – участь, жребий, доля. Именно последний жребий-hlutr использовался для рассказа об «обычной» жребьёвке, когда из полы одеяния вытягивали помеченные жребии при решении спорных вопросов (см. «Сагу о Харальде Суровом», например). Любопытно, что второе значение hlutr – небольшой оберег, талисман, амулет, вероятно, с изображением. И третье значение – выделенная часть – как раз совпадает с двузначностью русского понятия «доли».

Возвращаясь к исходной форме слова, видим, что hlautbolli –жертвенная чаша, куда сливали кровь принесённого в жертву животного; hlauttein – прутья для разбрызгивания жертвенной крови; hlautviðr - прутья, погружаемые в жертвенную кровь, прутья, используемые для предсказания (Zoega, но кажется, что понятия взаимозаменяемые). Словарь Клизби и Вигфуссона говорит примерно о том же, и в пояснениях дается картина предсказания путем окунания прутьев в кровь и их встряхивания: rite, practised in the heathen age, of enquiring into the future by dipping bunches of chips or twigs into the blood, and shaking them. Последнее, скорее всего, как раз и основано на описании «Песни о Хюмире», а так же на приведенном ниже описании святилища в «Саге о Людях с Песчаного берега».

Все остальные случаи употребления слова hlaut и связанных с ним относятся не к предсказаниям, а к обрядности, причем переводчики явно используют приведённое толкование словарей.

Хорошо известный отрывок из «Саги о людях с Песчаного Берега» (с примечанием А.Циммерлинга, переводчика: «Считается, что жертвенную кровь использовали для гаданий»):

Á stallanum skyldi ok standa hlautbolli ok þar í hlautteinn, sem stökkull væri, ok skyldi þar stökkva með ór bollanum blóði því, er hlaut var kallat. Þat var þess konar blóð, er svrefð váru þau kvikendi, er goðunum var fórnat.

На жертвеннике также должна была стоять жертвенная чаша (hlautbolli) с прутом наподобие кропила [в оригинале – короче:hlautteinn]. Им следовало разбрызгивать из чаши ту кровь, что звалась «долей» (hlaut), — то была кровь умерщвленных животных, принесенных в жертву богам.

В «Саге о Хаконе Добром» описание аналогично:

At veizlu þeirri skyldu allir menn öl eiga; þar var ok drepinn allskonar smali ok svá hross; en blóð þat alt, er þar kom af, þá var kallat hlaut, ok hlautbollar þat, er blóð þat stóð í, ok hlautteinar, þat var svá gert sem stöklar; með því skyldi rjóða stallana öllu saman, ok svá veggi hofsins utan ok innan, ok svá stökkva á mennina; en slátr skyldi sjóða til mannfagnaðar.

Для пира закалывали всякого рода скот, а также лошадей. Вся кровь (blóð) от жертв называлась жертвенной-кровью (hlaut), а чаши, в которых она стояла, — жертвенными чашами (hlautbollar), а жертвенные веники были наподобие кропил [опять для hlautteinarдан описательный перевод]. Ими окропляли все жертвенники, а также стены капища снаружи и внутри. Жертвенной кровью окропляли также людей. (пер. М. И. Стеблин-Каменского)

Интересно, что в «Книге о занятии земли», в рассказе святилище нет упоминания о hlaut и чаше с прутьями. Однако именно то, что слово редкое и в «Эдде» встречается лишь дважды и мешает считать «окропление» и всё с ним связанное простым христианским заимствованием. С другой стороны, если во всех приведенных текстах, заменить, как у Циммерлинга, «жертвенную кровь» на «долю» (в значении судьбы, участи, жребия) – смысл не изменится, так что можно даже засомневаться – не стали ли мы заложниками понимания текстов составителями первых словарей. Если это так, то мы возвращаемся к обычному пониманию: кидали помеченные кровью прутья. Если нет - гадали по получившемуся рисунку упавших капель жертвенной крови.

В последнем случае выглядит так, что описанный метод не связан с более известным – бросанием гадательных палочек (blótspán, которые всегда бросают):

…þá felldi Ǫnundr blótspán til, at hann skyldi verða víss, hvern tíma Eiríkr mundi til fara at nema dalinn…

тогда Энунд бросил (felldi) гадальные дощечки (blótspán), чтобы узнать, когда Эйрик поедет занимать эту долину («Книга о занятии земли» в пер.Т.Ермолаева).

Þá váru gervir hlutir af vísendamönnum ok felldr blótspánn til, en svá gekk frétt, at aldri mundi ár koma fyrr á Reiðgotaland en þeim sveini væri blótat, er æðstr væri á landinu.

Тогда были выбраны [жребием- gervir hlutir=сделаны жребии] прорицатели и брошены гадательные дощечки (felldr blótspánn), и стало известно, что урожай придёт в Рейдготаланд не раньше, чем будет принесён в жертву самый высокородный в стране мальчик.(«Сага о Хервёр и Хейдрике» в пер.Т.Ермолаева).

Объединил два варианта, однако, в своей книге «Викинги. История цивилизаций» Режи Буайе:

В этот котёл [речь о котле из Гундеструпа, и не важно, что находка датируется доримским железным веком (до н.э.), и что работа кельтская], называемый hlautbolli, бросали деревянные палочки, hlautteinar; по их расположению на поверхности жидкости специалисты делали выводы о приговорах судьбы.Не исключено, как утверждают некоторые из наших источников, этой кровью окропляли присутствующих, хотя к interpretatio christiana, которую часто практикуют наши информаторы, надо относиться с осторожностью: они по-своему переосмысливают традиции, о которых рассказывают.

(с)

Беда лишь в том, что Буайе не тот автор, чьи слова можно принимать на веру без тщательных перекрёстных проверок: Остапа частенько несёт.

Ну и просто в качестве бонуса – рассказ о довольно оригинальной жребьёвке ярла Хакона Могучего с помощью hlutr из «Саги о йомсвикингах»:

Síðan tekur jarl skálir góðar, þær er hann átti; þær voru görvar af brenndu silfri og gylldar allar. En þar fylgdu tvö met, annað af gulli, en annað af silfri. Á hvorutveggju metinu var gert sem væri líkneskja, og hétu það hlutar, en það voru reyndar hlutir sem mönnum var títt að hafa, og fylgdi þessu náttúra mikil, og til þess alls er jarli þótti skipta, þá hafði hann þessa hluti. Jarl var því vanur að leggja hluti þessa í skálirnar og kvað á hvað hvor skyldi merkja fyrir honum, og ávallt er vel gingu hlutir og sá kom upp er hann vildi, þá var sá ókyrr hluturinn í skálinni er það merkti er hann vildi að yrði og breylti sá hluturinn nokkuð svo í skálinni, að glamm það varð af.

Затем ярл взял добрые весы, которыми владел, сделанные из яркого (пылающего) серебра и полностью позолоченные. Еще там последовали две гирьки, одна золотая и одна серебряная. На каждой гирьке было изображение (в некот. редакциях – человека) и их называли жребиями (hlutar), ибо тогда было испытание жребия людьми в обычае. И сопровождала это большая магия, и если что ярл считал [нужным что-то] определить, тогда брал он эти жребии. Ярлу было привычно класть эти жребии на весы и говорить, что каждый должен означать для него, и всегда, если хорошо шла жребьевка и так выявлялось что он желал, тогда так неспокойны были жребии на весах, что тот отмечался, что он желал, чтоб сбылось, и падал какой-то так на весах, что делался от этого звон.

(кривой подстрочник на скорую руку)

(в переводе саги Алексея Северянина и Алексея Щавелева это место сокращено, но в примечании указывается, что весы часто находили в погребениях, и что, возможно, это не только маркер торговца)

Метки: гальдр история |

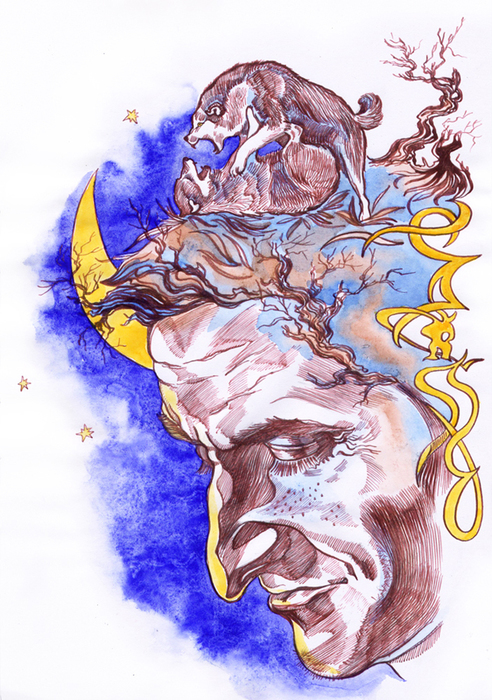

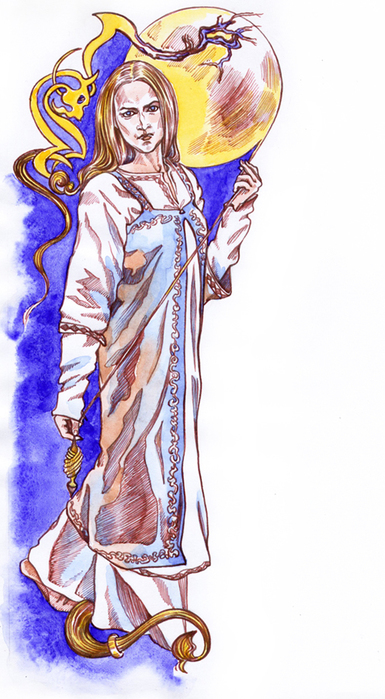

Книжные иллюстрации автора britanic (Челябинск) |

Свадьба Линдворма. Скандинавские сказки

Кольцо Нибелунга. Альберих и девы Рейна

Кольцо Нибелунга. Фафнер

Голова тролля. Скандинавские сказки

Влюбленный тролль. Скандинавские сказки.

Тролли в сказках — совсем не то же, что тролли в фентези. Слово «тролль» переводится как очарование, колдовство. Юные тролли могли быть весьма красивы и, уменьшившись до размеров обычного человека, были способны соблазнить человеческих дочерей. Обличали их по росту под два метра, крупному носу и бледности (под солнечным светом тролли превращались в камень). В данной сказке девушка, в которую был влюблен тролль, загадывала ему загадки три ночи подряд. Если тролль задумывался над чем то, он мог часами сидеть неподвижно, обрастая лесом. Третьей ночью тролль задумался так крепко, что пропустил восход и превратился в скалу, и домик девушки с тех пор стоял у подножия горы у входа в глубокое ущелье.

Метки: иллюстрации мифология |

Процитировано 3 раз

Йольские парни! (не опять, но снова))) |

ЙОЛЬСКИЕ ПАРНИ - JÓLASVEINARNIR (YULE LADS)

DEC. 14TH, 2010 01:23 PMВ Исландии Рождественские праздники называются Йоль. (Yule илиr Jуl или Jul). Это название появилось более тысячи лет назад. Есть различные версии происхождения этого названия, но, скорее всего, это название было заимствованно от более раннего языческого праздника, который приходился на это время года. Одними из самых популярных фольклорных персонажей, связанных с этим праздником, являются йольские парни. Изначально они больше походили на чертенят или гоблинов, которые проказничали в домах, воровали еду, пугали людей. Сейчас, в современной традиции, это скорее шаловливые гномы с некоторыми чертами Санта-Клауса. (Далее я их для удобства буду именовать гномами, хотя это не совсем точное слово).

Всего этих гномов 13. Они являются сыновьями людоедов Leppalúði и Grýla . Считается, что Grýla похищает детей, которые плохо себя вели.

Упоминания об этих великанах встречаются примерно с 13 века. А вот легенды об их сыновьях становятся популярными примерно в 17 веке.

Каждому дню праздника соответствует свой персонаж. У каждого из братьев есть имя, кое-что известно о его внешности и привычках.

Давайте познакомимся с ними поближе.

Первый из парней приходит 12 декабря. Его зовут Stekkjastaur. Он связан с овином и овцами. По-английски его называют «Sheep Cot Clod» или «Sheep Worrier». В руках у него часто есть палка – посох. Stekkjastaur пытается попить овечьего молока, но ему очень сложно это сделать, потому что у него почти не гнутся колени.

Второй гном зовется Giljagaur (Gully Gawk). Соответственно появляется он 13 декабря. Он славится тем, что ворует молоко из хлева. Про него есть стишок:

With his grey old head.

He crept down from the mountain,

and into the cow shed.

He hid in the stables

- And stole the froth,

While the milkmaid chatted

Up the stable boy.

Вот эта картинка не очень точная, скорее это изображение первого из братьев . (Если судить по овце).

Stúfur – толстенький коротышка. Он довольно безобидный. Главный предмет его желаний – сковорода, с которой он подбирает прилипшие жареные кусочки.

А вот ложки вылизывать любит следующий из братьев, появляющийся 15 декабря. Он худой как веретено. Зовут его Þvörusleikir. Вот стишок про него:

Was a very skinny lad.

And he was very happy,

When the cook went away.

He ran like lightning

And grabbed the pot-scraper,

Held it fast with both hands,

As it was sometimes slippery.

Любимая проделка следующего из братьев, которого зовут Pottasleikir, стучать в дверь. Когда хозяйка выходит, чтобы посмотреть, кто это пришел, гном незаметно проскальзывает на кухню и вычищает все что осталось в котле.

У следующего гнома очень специфический вкус. Он предпочитает содержимое ночных горшков. Зовут его Askasleikir.

АПД: Вот тут мне

Вроде бы были в традиционном исландском хозяйстве такие миски для еды, с резными крышечками, у каждого члена семьи своя - askur, вот такие:

в них держали дневную еду, а на ночь ставили их открытыми на пол, чтобы домашние животные долизали остатки - вот именно по этим мискам Аскаслейкир большой спец.

Но и прочими мисками, блюдами, плошками и тарелками не брезгует совершенно.

Аскаслейкир страшненький, поэтому чтобы все сразу от его вида не разбегались, он в человеческих домах старается прятаться, преимущественно под кроватями, но и в других укромных уголках тоже. А если кто посуду на пол поставит - то обязательно стащит и оближет (кстати, к кошачье-собачьим мискам это тоже относится). Из журнала

Was without a peer. -

From under the beds, he

Pushed his ugly head.

When the bowls were placed

In front of cat and dog,

He cunningly snatched them

And licked till he was full.

Если 18 декабря вы услышите, что кто-то хлопнул громко дверью, то скорее всего это вас решил напугать следующий из братьев, которого зовут Hurрaskellir.

19 декабря в домах появляется Skyrgámur, который больше всего на свете любит Skyr, вариант исландского йогурта. Съесть он может его огромное количество.

Was a terrible bull.

The lid off the skyr tub

With his fist he smashed.

Then he gobbled up

As much as he could,

Till he was close to bursting

And moaned and grunted.

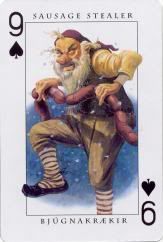

А вот 20 декабря в доме наибольшей опасности подвергаются колбасы, которые хозяева повесили коптиться од потолком. Bjúgnakrækir лазает по балкам и утаскивает все сосиски, что найдет, а потом съедает их в укромном месте.

Любимое развлечение следующего братца подглядывать в окна. Его зовут Gluggagægir.

У Gáttaþefur большой красный нос. Он засовывает его в двери и нюхает, чем пахнет в доме. Особенно его привлекает запах выпечки. Возможно, что иногда он может и своровать хлеб.

Есть среди гномов и еще один любитель мяса. Свое имя Ketkrókur он получил в честь крюка, которым он часто пользуется, чтобы украсть мясо.

Knew a thing or two. -

He marched into the country

On St. Thorlak's Day.

He hooked a bit of meat

Whenever he could.

But often a little short

was at times his staff.

Kertasníkir – появляется в домах в канун Рождества. Он похищает или задувает свечи. Скорее всего, он символизирует собой самый короткий день в году.

Вот список с именами всех братьев, в том числе и на англйиском

2. Giljagaur – Gilly Oaf – 13 December

3. Stúfur – Itty Bitty – 14 December

4. Þvörusleikir – Pot Scraper Licker – 15 December

5. Pottasleikir – Pot Licker – 16 December

6. Askasleikir – Bowl Licker – 17 December

7. Hurðaskellir – Door Slammer – 18 December

8. Skyrgámur – Skyr Glutton – 19 December

9. Bjúgnakrækir – 20 December

10. Gluggagægir – Peeper – 21 December

11. Gáttaþefur – Sniffer – 22 December

12. Ketkrókur – Meat Hook – 23 December

На джокерах некоторых из колод изображен йольскй кот.

В посте я использовала для иллюстрации изображения из игральных карт четырех исландских колод.

1.Детская колода, опубликованная в 1999 году. Размер несколько меньше обычного. В колоду входит 52 карты и 4 дополнительные карты (джокера(?)

2. "Jуlasveinaspilin" нарисована Lúðvik Kalmari Viðissyni. Опубликована Carta Mundi, 52 карты + 3 джокера. Выпущена в 2004. На рубашке изображены все братья. Jуlasveinar. (см. начало поста)

3. "Islensku Jólasveinarnir" или "Icelandic Yuletide Lads" на рубашке имеется изображение Grýla , Leppalúði и Jólaköttur (Yule Cat).

В колоде 52 карты, 2 джокера. Отпечатана предположительно Carta Mundi. Опубликована y Snerruútgáfan из Рейкьявика . Художник - Selma Jónsdóttir.

4 "Jólasveinarnir Jóla Spil"или "Icelandic Yule Lads" опубликована Sólarfilma из Рейкьявика в 2004. Художник Brian Pilkington. В колоде 52 карты и 2 одинаковых джокера изображающих Grýla . (См. выше)

Информация взята с сайта dxpo-playingcards.com

Кроме этого использовались материалы сайта http://iceland.intracore.com

Метки: мифология |

Процитировано 1 раз

Тринадцать ночей праздника Йоль |

Цитата сообщения ВЕДУНЬЯ_МИРОСЛАВА

22 (21) декабря (в 2011 - 22) самый короткий день в году, за которым следует самая длинная ночь. Именно с кануном зимнего солнцестояния совпадает начало большого кельтского праздника — Йоля. По традиции празднование длится тринадцать ночей. В древности верили, что в это время на землю сходят духи и божества, чтобы пообщаться с простыми смертными.

Существуют различные версии названия праздника. Одни исследователи уверяют, что слово "Йоль" (Yule) происходит от скандинавского "iul" и "hjol", или кельтского "hweol", что означает "колесо" — намек на круговорот в природе, смену времен года. Другие связывают праздник с одним из имен скандинавского бога Одина — Йольмир.

В древности тринадцать ночей, которые отсчитывали от самой длинной ночи в году, назывались "Ночи духов". Интересно, что их посвящали женским божествам — дисам, которые "отвечали" за родовспоможение и судьбу. Средневековые германцы верили, что в эту ночь рождается божество, которое они называли Солнечным.

Считалось, что в ночь накануне солнцестояния нельзя оставаться в одиночестве: ведь в эту ночь в гости к людям жалуют духи мертвых и существа из иного мира — тролли и эльфы. А они могли нести с собой как добро, так и зло.

Заканчивается «Йоль» на «двенадцатую ночь» (собственно, тринадцатую, о чем свидетельствует даже ее древнеисландское наименование, Threttandi) - то есть, 6 января по христианскому летоисчислению (если считать от ночи христианского Рождества на 25 декабря).

Что любопытно, нынешний Новый год (если считать от зимнего солнцестояния 22 декабря), празднуется на 9-й день (31декабря), что тоже весьма символично ( 9 дней, как выражение 9 месяцев беременности и рождения нового Солнца)

Йольский непременный атрибут - священное Йольское Полено.

Полено перевивается алыми и зелёными лентами. Алые ленты символизируют женское жизненное начало: пока женщина может оставить на белом снегу алые следы, всегда есть надежда на то, что она возродит жизнь. Зелёный цвет лент – символ торжества жизни. Священное полено зажигается первым и часть праздничного ужина готовится либо на нём, либо после того, как оно сгорит.

Но даже если Полено пылает в очаге, небольшой кусочек его сохранят всегда: это лучший оберег и защита всего дома на будущий год.

Это самая тёмная ночь года – и в то же время самое радостное волшебство свершается в эти минуты.

Солнце, ушедшее под лёд, утонувшее в омуте, достигло дна.

Все наши надежды, несбывшиеся мечты, все несчастья, - всё имеет предел. Есть Йольская ночь, самая долгая в году. Далее свет будет возвращаться. Смотрите в дно своих душ – золотой свет там в глубине. Жизнь и яркость, радость и надежда яснее всего в самый тёмный час. Нужно мужество и вера, чтобы признать темноту в Мире и темноту внутри себя. В Йольскую ночь зажигают огни очагов во всех землях. Но прежде чем зажечь священное пламя познай сущность темноты. В Йольскую ночь на некоторое время тушат все огни. Пока горят свечи, пока трещат дрова в камине, нам мнится, будто все, кто собрался на праздник у камелька в безопасности: свет и тепло даёт нам огонь. Но потушим свечи. Пусть прогорит очаг. Что греет нас сильнее всего? Что даёт нам силу и гонит страхи прочь? Тепло и свет. Тепло рук, которые сомкнутся в волшебный круг Йольской ночью . Свет сердец и улыбок озарит темноту. Йольской ночью мы всегда с теми, кто нам близок, мы светим им в темноте. Нет тьмы кроме отчаяния. Во тьме Йольских ночей Старшие ковенов рассказывают кругу сказки и истории. Легенды своих традиций слагают и заново перепевают, чтобы те, кто сейчас в слушателях, потом так же будет собирать круг, рассказывать сказки и зажигать огонь в очаге. Родные души и память Рода – вот священный огонь, от которого в Йольскую ночь Жрецы и Жрицы разожгут первое пламя.

Древние славяне также отмечали дни солнцестояния и равноденствия.

Коляда - дохристианский славянский праздник 21 (22) декабря, связанный с зимним солнцестоянием и новым годом, позднее вытесненный или слившийся с Рождеством и Святками (Ср. лит. Kalėdos — Рождество). Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись подарки, переодевания (ряжение с использованием шкур, масок и рогов).

Метки: праздники |

Йоль грядет! |

Йоль грядёт!

С 21 на 22 декабря (с субботы на воскресенье) - священная Ночь Йоля, самая длинная ночь в году.

Вот один из рассказов о народных обычаях этого времени (из сообщества Tørrfisk от Светланы Гуровой)

Рождественский сноп (julenek)

Рождественские снопы - это снопы овса (пшеницы, ржи), которые издревле в Скандинавии устанавливали по периметру полей. Первые сохранившиеся письменные свидетельства об этом обычае в Норвегии относятся к 1746 году и принадлежат перу бергенского епископа Эрика Понтоппидана (Erik Pontoppidan).

В 1700 годах данная традиция осуждалась скандинавскими священниками как языческая. (при.Tradis - какой она и была!)

Необходимо заметить, что в средневековье по всей Европе устанавливали такие "метлы" (сноп, насаженный на палку) по периметру поля примерно в ноябре, а в конце зимы эти "метлы" поджигали. В Скандинавии такие снопы получили название julenek.

Рождественский сноп - это отголосок языческой традиции защиты от злых духов, ведьм. Кроме того, рождественский сноп - подношение божеству плодородия, духам природы. Здесь маленькие птицы выступают носителем магической воли, овеществлением духов природы, принимающих жертву в виде зерен. Люди верили, что духи природы в дальнейшем отвратят птиц от нападений на урожай.

Практическую ценность обычая, думаю, объяснять нет необходимости - на фото итак видно.

По рождественским снопам гадали. Правила их установки разнились в зависимости от района страны. Время установки предписывалось после полудня до темноты. При установке рождественского снопа нужно было внимательно смотреть какие виды птиц первыми прилетят. Хороший урожай предсказывали стаи воробьев, синиц и снегирей, прилетевшие на сноп, но если они мало ели, то это предсказывало плохой урожай. Если первыми отведали зерна сороки, то это считалось дурным предзнаменованием, предвещало неурожай. Предвестником близкой смерти в семье был воробей, начавший склевывать зерна с рождественского снопа еще до установки, а еще сулил близкую смерть пустой рождественский сноп.

Рождественский сноп - одна из немногих традиций, сохранившихся со стародавних времен. В 1800 годах художники стали изображать рождественский сноп на поздравительных открытках и иллюстрациях.

В современной Скандинавии рождественские снопы вывешивают не только в сельской местности, но и на улицах городов.

Источники: snl.no/julenek

rha.no/nyheter/kornband-til-jul-1.3100025

(c)

Удачи и радости, тепла и уюта, изобилия и сил на грядущие Ночи - и на весь следующий год!

|

Метки: праздники |

Процитировано 1 раз

ЛЕПЕШКИ ДЛЯ ЙОЛЬСКОГО КОТА |

|

Предшественники молотов Тора? |

Предшественники Молотов Тора?

Подвески в виде «топориков (молоточков) Тора» (как они названы в научной литературе) распространенные в черняховской культуре (многоэтничное объединение во главе гото-сарматских племен), вероятно, являются прототипами средневековых Мьёлльниров и сокир Перуна. Эта вещь, является атрибутом бога Громовержца, на территории Скандинавии они известны в различных иконографических источниках начиная с эпохи бронзы.

Близкие по форме, и идентичные черняховским подвески-топорики известны по находкам в богатом «княжеском» погребении III в. н. э. на могильнике в Хасслебен (Тюрингия) и в погребении этого же времени, вскрытом на могильнике вельбарской культуры (готы, гепиды, скиры и др.) в Побужье.

Находки подвесок в виде «молоточков Тора» на Боспоре связывают с германцами, которые были, возможно, среди защитников Боспорских городов, они представлены в погребениях Горгиппии, в погребении в Танаисе, Пантикапее, датирующихся 40-50 г III в н. э. (начало эпохи готских войн). Эта группа вещей связывается с вельбаркско-пшеворским (лугии, вандалы) влиянием.

Для сравнения - классические Мьёльниры (Гвин Джонс, «Викинги.Потомки Одина и Тора»)-

Молот и крест. Литейная форма, в которой можно изготовить и христианский символ — крест, и амулет — молот Тора

Источники:В. Ю. Малашев и А. М Обломский считают, что подвески представляют синтез двух традиций «сарматской» в отношении конструкции и «центральноевропейской» по форме подвески.

(Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин — М.: Наука , 1980.

Шаров О. В IV вв н э ). – С-Пб., 2009.)

(c)

------------------------

Материал взят из вКонтактной группы «Славянские древности»

О продолжении традиции топориков-оберегов уже древней Руси можно посмотреть здесь.

Метки: традиция |

Дж.Байок, «Исландия эпохи викингов», о правовом статусе женщин |

, ну и автор отличной теории иногда начинает видеть через её призму абсолютно всё), но в целом - не поспоришь.

, ну и автор отличной теории иногда начинает видеть через её призму абсолютно всё), но в целом - не поспоришь.Перевод Ильи Смирнова.

Глава Положение женщин в исландской правовой системе

Распри и тяжбы в основном осуществлялись мужчинами, поэтому «Серый гусь» рассматривает положение женщин в основном в их отношении к мужчинам. Тем не менее статус и права свободнорожденных женщин обсуждаются в законе чрезвычайно подробно (в отличие, увы, от статуса и прав рабынь). Прежде всего нужно отметить, что хотя свободнорожденная женщина имела полное право вести хозяйство на хуторе и принимать экономические решения, как и бонд-мужчина, «Серый гусь» недвусмысленно сообщает, что в формальных юридических процедурах женщины не участвовали совершенно. Сомневаться в надежности этой информации нет ни малейших оснований. Так, судьями на альтинге и на весенних тингах (várþing) могли быть только мужчины. Аналогичным образом, насколько можно судить женщины не входили в коллегии, рассматривавшие свидетельские показания (дисл. kviðir, ед. ч. kviðr), — а эти коллегии были ключевым элементом правоприменения и осуществления власти.

Запрет на участие в коллегиях присяжных имел самые серьезные правовые последствия. Он означал, что женщина, даже возглавляя хозяйство, имела меньше формальных прав, чем ее же собственные наемные работники, — ведь даже люди, не владевшие землей, могли быть назначены в эти коллегии (нужно было лишь быть старше 12 лет и зарабатывать себе на пропитание). Вероятно, также женщинам запрещалось выступать в суде свидетелями — во всех положениях «Серого гуся», касающихся свидетелей и легальности показаний, говорится исключительно о мужчинах (дисл. karlar). Женщинам, далее, не позволялось принимать личное участие в преследовании людей за убийства (дисл. vígsǫk), однако источники согласны в том, что если женщина сама являлась пострадавшей стороной, она имела полное право вчинить иск — но должна была назначить мужчину, который бы представлял ее интересы в суде. Кроме того, как мы обсуждали в главе 10, женщины могли удовлетворить свою жажду мести, заставив мужчин совершить ее от своего имени, или же, напротив, заставить их взять себя в руки. Аналогичным образом, женщину можно было вызвать на суд ответчицей, но опять же только через назначенного ей представителя-мужчину. Каковы бы ни были исходная цель и глубинный смысл этих положений, в контексте исландского общества они де-факто ограждали женщин от риска подвергнуться насилию, к каковому зачастую прибегали на разных стадиях хода распрей и тяжб. Как видно, женщины платили за эту гарантию неприкосновенности возможностью участвовать в политической жизни, особенно в ее «боевых» проявлениях, и, согласно положениям «Серого гуся», женщинам запрещалось носить оружие.

Несмотря на поражение в общественных правах, женщины обладали значительной юридической свободой. Так, согласно «Серому гусю», незамужняя женщина (дисл. mær), достигшая двадцати лет (в ряде случаев — шестнадцати), имела полную свободу выбирать место проживания, а совершеннолетние женщины считались юридически вменяемыми и несли ответственность за нарушения закона в той же мере, что и мужчины: «Женщину полагается объявлять вне закона точно так же, как и мужчину, если она убьет мужчину или женщину или причинит [ему или ей] увечье, и ей полагается все, что полагается за другие правонарушения». Впрочем, в сагах мы не обнаруживаем примеров применения этого закона.

«Серый гусь» уделяет особое внимание защите женщины как личности, как можно видеть на примере нижеследующего отрывка, начинающего пятистраничный раздел о соблазнении, который сам по себе представляет лишь часть более крупного — «Какие действия в отношении женщин подлежат наказанию». Содержательно раздел описывает различные правонарушения, которые мужчины могут совершать в отношении женщин. В таких делах, как правило, один мужчина вызывает в суд другого:

Если мужчина целует женщину втайне от других мужчин и по ее согласию, то ему полагается штраф в три марки, а в суд его должен вызывать тот, кто должен вызывать в суд по делу о соблазнении. А если она возмущается, то ей самой надлежит вызывать его в суд, а полагается тогда изгнание из страны. Если мужчина целует замужнюю женщину втайне, то за это полагается изгнание из страны, и не важно, разрешила она это ему или нет, а решение по этому должны вынести девятеро соседей на альтинге. Если мужчина требует от женщины, чтобы она спала с ним, за это полагается изгнание из страны. Это основание для вызова в суд, и решение должны выносить девятеро соседей, на том тинге, на который вызвали [обвиняемого]. Если мужчина ложится с женщиной в постель и совершает с ней половой акт, за это полагается изгнание из страны. Если мужчина переодевается в женское платье, с тем чтобы обмануть женщину, за это полагается изгнание из страны. Если мужчина силой кладет женщину рядом с собой или же сам ложится с ней в постель, с тем чтобы совершить с ней половой акт, за это полагается объявление вне закона, и нужно вызвать его на суд из дома, и решение должны вынести девятеро соседей на том тинге, на который вызвали [обвиняемого]. Женщина [в этом случае] получает полное право вызвать [такого мужчину] в суд, если она возмущена [содеянным] и половой акт не совершился и если она хочет вести тяжбу, а если она не хочет, то [такое право получает] ее законный представитель.

Статья занимает несколько страниц, и, начиная с поцелуев и непристойных предложений и заканчивая половой связью перечисляет наказания, ужесточающиеся сообразно тяжести правонарушения. Ее полный текст в восемь раз длиннее процитированного отрывка и описывает едва ли не все мыслимые варианты противозаконных отношений между мужчиной и женщиной.

Возникает вопрос: применялись ли в реальности все эти столь скрупулезно занесенные на пергамент положения, а также им подобные из других статей? Чтобы дать на него ответ, нужно хорошо понимать, с какого рода древнеисландским источником мы в данном случае имеем дело, и в какой мере этот источник согласуется с другими, прежде всего сагами. И ответ здесь, вероятно, следующий: едва ли, а если применялись, то далеко не так жестко и не в такой полноте, как можно было бы себе представить. Скорее всего, многие из них, утратив со временем пользу для правоприменителей, попросту игнорировались. Кроме прочего, авторы и переписчики этих книг могли, вполне возможно, добавлять положения по собственной инициативе, пополняя законы под влиянием церковной морали и собственных представлений о том, что хорошо, а что плохо. Как мы уже говорили выше, многообразные и даже чересчур подробные средневековые исландские законы, покрывая едва ли не каждый мыслимый аспект повседневной жизни, были не каменной скрижалью, которой полагалось следовать неукоснительно, а скорее задавали в своей совокупности стандарты общественного поведения и рекомендации к правовой оценке тех или иных поступков. Несомненно, как мужчины, так и женщины пользовались порой противоречивыми положениями «Серого гуся» в своих корыстных интересах. Таковы были правила древнеисландской политико-юридической игры.

В составлении законов, касающихся женщин, самое деятельное участие принимала церковь. После окончания XI века годи отдали эту сферу права на откуп церковникам, несмотря даже на то что и сами годи, и население в целом не собирались введенные церковью законы соблюдать. Нельзя забывать — одним из следствий консенсусной системы управления во главе с альтингом было то обстоятельство, что введение законов шло своим чередом, а их применение — своим. Как и в случае отношений между годи и бондами, которые гарантировали соблюдение прав свободных землевладельцев, права женщин уважались не благодаря наличию системы исполнительной власти (ее не было), а благодаря системе компромиссов и представительства, мало чем отличавшейся, как мы уже видели, от рынка, и уважались ровно настолько, насколько позволяла эта система. Так, например, на основании текста «Серого гуся» можно заключить, что женщины, состоявшие в законном браке, имели куда больше привилегий, чем любые другие, и что иные социальные статусы делались все менее престижными, однако это мало соответствует саговой действительности.

Ключевая роль, которую женщины играли в экономике средневековой Исландии, лишь в малой степени отражается в сагах и законах. Исландский историк Олавия Эйнарсдоттир предполагает, однако, что женщины пользовались тем большим социальным престижем, чем большее влияние оказывали на хозяйствование на конкретном хуторе, и что хозяйки были весьма уважаемыми членами общества. Хельги Торлакссон и Нанна Дамсхольт также исследовали исландскую экономику в ее различных социальных аспектах и заключили, что женщины играли центральную роль в производстве и управлении производством тканого сукна (дисл. vaðmál), а это был главный предмет исландского экспорта на всем протяжении эпохи народовластия. Однако мы знаем, что ключевая роль в производстве далеко не всегда трансформируется в социальный престиж. Так, в 1862 году американский путешественник и писатель Джон Росс Браун, приплыв в Исландию из Калифорнии, заметил, наблюдая некую группу женщин:

Как и все прочие исландские женщины, каких мне довелось видеть, эти исполняли все важные работы, как то: доили коров, делали сыр, косили сено, переносили тяжелые грузы и занимались иным тяжким трудом. Мужчины время от времени помогали им, но, как правило, предпочитали кататься на лошадках по окрестностям или валяться дома кверху пузом.

Из главы Брак и церковь

В дохристианской Исландии брак был довольно простой сделкой, заключением союза между семьями. Подробностей нам известно немного, но ясно, что невесте полагалось приданое, о сумме которого договаривались заранее. В буквальном переводе древнеисландский термин для приданого, heimanfylgja, означает «то, что последовало [за женщиной] из дому», то есть имеется в виду имущество, которое невеста забирала с собой с отцовского хутора. Обручение называлось festar, «прикрепление», и все прочие термины, касающиеся брака, однозначно характеризуют его как экономическую транзакцию, сделку. Сама церемония заключения брака называлась brúðkaup, «покупка невесты» (или же «сделка в отношении невесты»), и в ее ходе жених должен был выплатить отцу или опекуну невесты заранее оговоренную «цену за невесту» (дисл. mundr). Сделка, в рамках которой сумма за невесту сначала оговаривалась, а затем выплачивалась, называлась mundarmál, «дело о цене за невесту». Надо полагать, изначально опекун или законный представитель женщины (дисл. lǫgráðandi) клал цену за невесту себе в карман, но ко временам составления «Серого гуся» и цена за невесту, и приданое считались ее личной собственностью — так, в одной из статей раздела о разводах сказано: «Если развода хочет мужчина, то в этом случае женщина имеет право истребовать свою цену за невесту и приданое». Инициировать развод могла и женщина, и среди законных поводов для инициации развода значатся: намерение мужа вывезти принадлежащее жене имущество за границу без ее согласия, акты насилия со стороны как мужа, так и жены, несовместимость характеров, склонность мужа носить женское платье. Если развод инициировала женщина, истребование у мужа приданого и цены за невесту сулило большие сложности, нежели чем когда муж инициировал развод сам.

(...)

Впрочем, после введения христианства природа брака в Исландии начала постепенно меняться, особенно к концу XII века. В этих изменениях не было ничего уникального, как отмечает историк Джордж Дьюби:

Вся история института брака в странах западного христианства представляет собой постепенную амальгамацию старой и новой, церковной, модели с постепенным доминированием последней. Доминировать она стала при этом не над хаосом — те, кто утверждают это, лишь слепо следуют точке зрения церковников (иные точки зрения дошли до нас, увы, лишь в исключительных случаях), — а именно над другой, более старой моделью, которая меж тем занимала во всех обществах весьма прочные позиции и поколебать ее было не так-то просто. Подлинная задача историка не дать ответ на вопрос, отчего новой, церковной модели пришлось потратить столько времени и усилий, прежде чем одержать победу, а понять, в силу чего этой новой модели удалось в итоге так много отвоевать у предыдущей. И секрет успеха церковной модели был в том, что церковники, говоря военным языком, заслали подрывников и шпионов в тыл к светской модели брака и со временем морально разложили противника. Священникам удалось выкроить себе поначалу небольшое место в брачной церемонии — они совершали акты благословения и изгнания злых духов, — потом передвинуть центр церемонии сначала из дома жениха или невесты ко входу в церковь, а затем и к алтарю. Кроме того, священникам удалось заполучить в руки юрисдикцию над браком и тем самым поставить этот институт под свой контроль. В результате они получили возможность проводить реформы, задавать правила и учреждать по своему личному усмотрению системы запретов.

В «Сером гусе» сохранились многочисленные положения о браке, относящиеся к поздним векам эпохи народовластия и созданные в этот поздний период. Согласно им, не всякие люди могли вступить в брак. Например, брак нельзя было заключить, если мужчина и женщина не владели совместно имуществом на минимальную сумму в 120 законных унций серебра (дисл. lǫgaurar), что в пересчете на сукно составляло 720 локтей, а также одеждой для повседневной носки. При этом им запрещалось иметь иждивенцев. Если бы кто-либо пожелал применять эти законы на практике, то редкий исландец получил бы возможность вступить в брак (можно предполагать, что в действительности эти законы применялись, только когда в брак собирались вступать влиятельные в округе люди). По оценкам Гуннара Карлссона, главного редактора издания «Серого гуся» 1992 года, на то, чтобы скопить столь значительную сумму, людям, не владевшим землей, требовалось не менее двадцати лет. Нет ни малейших сомнений, что никому не приходило в голову ждать возможности вступить в брак так немыслимо долго, и упомянутый выше закон де-факто не действовал.

Были и иные ограничения на брак — неимущественного свойства. Согласно требованиям римского престола, вступающие в брак не могли быть кровными родственниками ближе седьмого колена. Для Исландии с самого начала это ограничение снизили до пятого колена, то есть для вступающих в брак ближайшим общим предком могли быть прапрапрадед или — бабка. Если же кто-либо из вступающих в брак уже был ранее женат или замужем или, не дай бог, имел детей, то ситуация делалась еще сложнее, потому что в этом случае правило пятого колена охватывало уже не только вступающих в брак, но и их предыдущих супругов и отцов/матерей их детей. Не было на свете страны, где эти правила можно было бы соблюдать без того, чтобы не отказаться от института брака вовсе, и поэтому Четвертый Латеранский собор в 1215 году снизил планку до четырех колен. Альтинг утвердил это решение в 1217 году, но в таком тесном обществе, как исландское, даже это «послабление» делало поиск партнеров проблематичным, особенно если речь шла о детях влиятельных землевладельцев, желавших вступить в брак с человеком, равным себе по статусу.

Насчет слишком большого имущественного ценза для брака - насколько помню, исландские общины содержали неимущих или нетрудоспособных (помните частые упоминания нищенок в сагах?), однако, естественно, стремились уменьшить их число. С этой целью принимались как законы против бродяжничества, так и имущественный ценз. Впрочем, внебрачные дети были вполне обыденны.

Глава Институт побочных жен и социальные эффекты, с ним связанные

По меньшей мере в течение первых веков эпохи народовластия годи был одновременно и обычным землевладельцем, бондом. Точнее, годи был бондом, который владел годордом или его частью. Саги обозначают таких людей словами goði (годи), bóndi (бонд), goðorðsmaðr (букв, «человек с годордом») или hǫfðingi (главарь, хёвдинг, мн. ч. hǫfðingjar, образовано от дисл. hǫfuð «голова», ср. англ. head, нем. Haupt). Практически на всем протяжении эпохи народовластия годи жили просто как богатые землевладельцы среди других, чуть менее богатых землевладельцев и не представляли собой никакого особого сословия или социального класса, определенного законодательно. Отсутствие барьеров между годи и бондами подтверждается тем, что браки между теми и другими были делом совершенно обычным. Связи между бондами и годи упрочивались дополнительно с помощью так называемого института побочных жен, когда годи брали к себе на содержание наложниц из других родов. Дети, рожденные от таких побочных союзов, считались незаконнорожденными, однако, несмотря на это, получали, как правило, весьма внушительное наследство. В такой ситуации у годи не было стимулов поддерживать «чистоту рода», как это было принято у аристократов в континентальной Европе.

Жены в исландском обществе обычно принадлежали к тому же экономическому и социальному слою, что и их мужья, но зачастую не являлись единственными женщинами в жизни последних. В то же время и мужья, если судить по многочисленным примерам из саг, не являлись единственными мужчинами у своих жен. А поскольку люди жили на хуторах, удаленных друг от друга, внебрачные связи практически невозможно было хранить в тайне. В эпоху заселения многие женатые мужчины, как бонды, так и годи, имели наложниц-рабынь, которые назывались по-древнеисландски frillur (ед. ч. frilla, точнее friðla, букв, означает «возлюбленная» и связано с дисл. friðr «мир» и рус. «приязнь»). В течение XI века рабство в Исландии отмерло, но институт наложниц — побочных жен остался. Такие женщины иногда происходили из семей, равных по статусу роду мужа, но все же чаще из родов статусом пониже.

Когда женщина делалась побочной женой влиятельного человека, ее авторитет в глазах родни вырастал, а годи зачастую смотрели на родичей своих побочных жен как на надежных союзников, ничуть не хуже законных деверей и шурьев. В ряде ситуаций побочные жены имели большую свободу действовать в своих интересах, нежели если бы они состояли в законном, но не слишком удачном браке. Известна исландская пословица: «Лучше с добрым человеком жить наложницей, чем с мерзавцем законной заложницей»; впрочем, точный возраст этой пословицы установить трудно.

В «Сером гусе» о побочных женах не сказано практически ничего, но саги, особенно саги о событиях XII–XIII веков, содержат столь значительный объем информации о них, что один ученый написал буквально следующее: «Ни один читатель „Саги о Стурлунгах“ и саг о епископах не может не прийти к очевидному выводу: иметь наложницу или нескольких было в Исландии эпохи народовластия едва ли не обязательно; во всяком случае, речь идет о неотъемлемом элементе исландской культуры». Согласно этим источникам, в XIII веке, а вероятно, и раньше, «побочный брак» заключался как формальное соглашение. Ситуации, когда влиятельные годи заводили побочных жен, описываются в сагах как шаги по расширению сети родственных связей — обычный брак имел в этом смысле ограничения. Побочные браки упрочивали позиции годи как возможного представителя или союзника других влиятельных родов. Семьи же, поставлявшие побочных жен, тоже получали прибыль в виде упрочения уже их собственных связей с властной элитой. Особенно важны побочные браки стали в XIII веке, когда эффективность судов и тингов в плане обеспечения обычным землевладельцам защиты и безопасности значительно снизилась.

Tradis http://asatru.diary.ru/p193464462.htm?oam#more1

Метки: история |

То, что не Вошло в Эдду : ) от TriNitroTrololo |

О чем Локи не расскажет никому

Апокрифическая песня Старшей Эдды, которая никогда и нигде не была записана, а передавалась только из уст в уста.

К осеннему ручью перед вечерним часом прибыл Локи.

Покой и тишина хранили это место. И Локи рад был, что не опоздал:

«Есть время, чтоб стратегию обдумать

И вспомнить, что таит мой арсенал:

- Безмерной широты и силы обаянье,

- красивая заколка для плаща,

- горшочек хитрый, коли злата будет мало,

- секретное оружие для случаев совсем уж безнадежных»

«Явилась, наконец. Ах, дивная красотка!

Такую не зазорно одарить

Вниманием и мне, славнейшему из асов»

«Недурно так вполне …

И золотом волос, и кожи белизной гордиться может,

Не видно ног, одна печаль. Надеюсь, в час когда их оценить придется,

Не подведет ни стройность их, ни красота…»

«Я сам лучусь неотразимостью сверх меры,

Никто передо мной не сможет устоять.

И важно, чтобы и она сумела

Мне страсть свою как дар преподнести»

«Тут и гадать на прутьях нет резона,

Полвзгляда нужно, чтоб её понять –

Без ласк мужских вся истомилась эта дева…»

«… иначе есть ли в этих цацках смысл?»

А Фрейя думала:

«Нет дней прекраснее осенних.

Листва как золото, прохлада у воды…»

«Приятнее всего бродить, в спокойных мыслях пребывая,

Уединения ловя редчайшие часы»

«Она уж истомилась в ожидании!

Вот нужный миг её собою поразить!»

«Надеюсь только, не придется

Из обморока счастья Фрейю вызволять»

«Ба! Свет, кого я вижу? Фрейя,

Нежданно, но приятно Норны нить

С тобой связала мой холодный вечер!

Я совершенно, абсолютно и тотально

Не ждал тебя увидеть тут.

Но тем безмерней счастлив нашей встрече,

И по такому случаю готов

Немного даже поменять все свои планы

И оказаться полностью твоим»

Фрейя подумала:

«Везде найдут, и тут покоя нету …

С тобою, Локи, самый дивный день

Приправлен станет суетой,

Твой трёп о Норнах тут некстати»

Но сказала так:

«Скажи мне, Локи, ты уверен,

Что здесь тебе быть подобает?

Не будет ли ещё полезней

Тебе пойди куда-нибудь подальше?»

. «Как я могу тебя оставить

Одну в лесу густом и диком?»

«Родная Фрейя, не тревожься,

Я встану на твою защиту!

Я вижу, сколь необходимо

Сопроводить тебя к покоям,

Чтоб невредимой ты и целой

Вошла в свой дом, прекрасный Фолькванг»

«Ах, не желаешь? То не страшно:

Нам, всё едино, по пути.

Свиданьем это звать не станем –

Я не придирчив в мелочах»

«Ты не идешь? И я не стану.

Но смысл морозить камнем тыл,

Когда мужчина предлагает

Такой уютный тёплый плащ!»

. Фрейя подумала:

«Нет спасу от него совсем. Придется вежливою быть»

И сказала:

«Как поживаешь, Локи?»

«Спасибо, Фрейя, жизнь прекрасна,

И лишь одна печаль ломает всё:

Тебя я слишком редко вижу,

Такое нужно исправлять»

«Блеск золота, тепло огня,

И даже больше я отдал бы

И рад был, если б только чаще

Я мог с тобою говорить!»

«Прими же в знак расположенья

Вот эту золотую брошь»

«Ты, Локи, слишком прям порою!

Ославят в трех мирах меня

Столь глупой, сколь же и распутной,

прими я золото твоё»

«Не стоит тратить больше время,

Окончен этот разговор,

Я улечу, лишь только чтобы

Не слышать гнусных слов твоих»

«Ты неподкупна, о богиня.

Со лба до пят вся в злате ты.

И я был глуп, сразить пытаясь

Тебя оружием твоим.

Но погоди, я не окончил!

Камней сияющих горшок

Тяжел и полон. Может, это

Тебя сумеет поразвлечь?»

— «Какая прелесть эти камни,

Их блеск так к платью подойдет…»

— «Они уже твои, бери все сразу!»

— «Однако, не тяжел же твой горшок…»

«Коварный ас, ты себе верен:

Горшок с камнями наверху,

Но полный тряпками и хламом,

Чтобы обилие создать –

Такой же как и ты, паршивец,

Со скрытым дном и неглубок!»

«Ты подлости кузнец искусный.

Я презираю все твои дары!»

«Но все-таки принять придется

Последний самый маленький сюрприз …»

«Получай!»

«Ах ты, заклятый сын семи несчастий!

Забыл ли, кто перед тобой?

Утратил свой последний хилый ум?»

«Не со смехом пойдёшь ты домой!»

«Надолго запомнится тебе твой горшочек»

«И твой маленький сюрприз!»

«Хотел ты славно время провести?

Так получай же то, чего достоин!»

«Быть может, впредь решишь ты помнить,

Чем славна Фрейя, дочерь Ванов…»

«…Богиня Любви и Войны»

...

Вот тут Локи мог бы вспомнить слова, однажды сказанные великаном Гимиром Тору:

«Еще хуже, когда ты на промысел ходишь,

Чем когда ты за едою в доме сидишь»*

* — Цитата из "Песни о Гимире", Старшая Эдда в переводе Свириденко.

Метки: юмор |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

О характере участия женщин в кровной мести (Скандинавия и Древняя Русь) |

(Скандинавия и Древняя Русь)

Автор этой статьи придерживался распространенной точки зрения, что так называемая Древнейшая Правда, первый письменный памятник права периода становления государства в Древней Руси, полностью обходит вниманием права и обязанности женской части свободного населения . Однако Д.Ю.Арапов справедливо указал, что это мнение ошибочно, по крайней мере в одном случае: первая статья Древнейшей Правды оговаривает возможность участия в кровной мести племянника убитого по женской линии. Таким образом, по закону женщина (сестра убитого) имеет право произвести на свет потенциального мстителя, быть как бы «донором» важнейшего архаического обычая традиционного общества . Это косвенное упоминание в правовом памятнике, в остальных случаях игнорирующем права и обязанности свободной женщины, позволяет вновь поднять вопрос о разнохарактерности ее участия в кровной мести, а также о том, как ни участие было отражено в разного рода источниках.

Типологическое сходство развития Древней Руси и Скандинавских стран в раннем средневековье позволяет при недостатке письменных источников, особенно древнерусских, обратиться к сопоставительному анализу роли женщины в кровной мести в обоих регионах. Представляется, что лучше освещенный как правовыми, так и нарративными источниками скандинавский материал может прояснить некоторые аспекты участия женщины в кровной мести и в древнерусском pегионе. Я вполне осознаю во многом принципиальное отличие источников права обоих регионов и серьезную разницу в характере информации заключенной в древнерусском летописании, с одной стороны, и в скандинавских сагах — с другой. Поэтому в рамках краткой статьи [160] не ставится задача выявить общие закономерности, свойственные институту кровной мести в условиях становления государства, или же его местные особенности. Скорее существует возможность проследить, как характер письменного источника влияет на выбор ракурса, в котором отражена роль женщины в кровной мести: месть за женщину; месть женщины; месть женщине.

а) Месть за убийство и другие преступления против женщин входила в круг обязанностей родичей-мужчин. Такое положение зафиксировано и в древнерусском, и в древнескандинавском праве.

В русском законодательстве отдельная статья, устанавливающая наказание за убийство свободной женщины, появляется лишь в Пространной Правде: «Аще кто убиеть жену, то тем же судомь судити, яко же и мужа; аще будеть виноват, то пол виры 20 гривен» . Таким образом, полувирье в случае гибели женщины указывает на ее неравное юридическое положение по сравнению с мужчиной. В письменном русском праве мы застаем уже систему денежной компенсации убийства женщины. Тем не менее, до юридической отмены кровной мести мщение за родственницу, видимо, было таким же естественным явлением, как и кровная месть за убитого родича мужского пола.

Это предположение подтверждает рассказ Повести временных лет под 1071 г. о событиях на Белом озере, когда Ян Вышатич принял решение о послесудебном мщении за убитых волхвами женщин. Процедура наказания близка по своей сути к норме Древнейшей Правды. Убитые женщины приходились близкими родственницами людям, совершившим расправу над преступниками. На вопрос Яна те отвечают: «„Мне мати, другому сестра, иному роженье“. Онъ же рече имъ: „Мьстите своихъ“. Они же поимше, убиша я и повесиша я на дубе...» . Названные степени родства соотносимы с перечнями мужчин, за которых мстили по Краткой и Пространной Правдам: мать (отец), сестра (брат), дочь (сын) . Таким образом, есть основания полагать, что кровная месть за женщину, являясь органичной частью обычного права, бытовала в народной среде. Однако специфика первого законодательного сборника (Древнейшей Правды) исключала возможность ее письменной фиксации. Мы располагаем лишь сведениями о послесудебной мести в рамках летописного рассказа о действиях [161] княжеского представителя, использующего кровную месть в государственных интересах.

Кроме того, на Руси многие разновидности преступлений против женщин (оскорбления, изнасилования, побои и прелюбодеяния), в обычном праве требовавшие отмщения, ко времени оформления письменного законодательства уже подлежали церковному суду . Поэтому в источниках нашла отражение скорее церковная шкала ценностей, чем реакция родственников на обиду.

В Скандинавии, напротив, наказание за вышеперечисленные виды преступлений находилось в сфере светского права и осуществлялось родичами пострадавшей.

Порядок наказания за убийство женщины зафиксирован в скандинавских судебниках и, как правило, идентичен реакции на убийство мужчины. Так, норвежские «Законы Гулатинга» (Gulaþings-Lög, сохранились в редакции середины XII в.) гласят: «Если мужчина убьет женщину, он должен быть объявлен вне закона, как если бы он убил мужчину» . По исландскому судебнику «Серый гусь» (Grágás, сохранился в рукописях второй половины XIII в., но письменная фиксация права началась еще в начале XII в.): «Объявлением вне закона карается всякий, кто убьет мужчину или женщину любого возраста» . Впрочем, до вынесения дела об убийстве на альтинг преступника могла ждать законная месть .

Норвежские областные законы Фростатинга (Frostaþings- Lög, основной текст ныне существует в списке, составленном в 70-х гг. XII в., и дополнен позднейшими вставками) называют семь женщин, за которых родственник имеет законное право мстить: жену, мать, дочь, сестру, падчерицу, жену сына и жену брата . С незначительными изменениями этот список повторяется в законах Гулатинга, но уже н более конкретном случае: родич имеет право убить человека, вступившего в любовную связь с его женой, сестрой, матерью, мачехой, женой брата или женой сына. Чрезвычайно важно, что преступление против родственницы расценивается как оскорбление всей семьи и целом. Статья упоминает, что за приведенных в перечне женщин [162] мужчина уполномочен мстить и в случае других правонарушений . «Серый гусь» упоминает шестерых женщин, защищая честь которых мужчина вправе убить преступника на месте, — это жена, дочь, мать, сестра, воспитанница и воспитательница .

Материал исландских саг «вторит» правовым источникам, привнося, однако, красочные подробности. Любопытен пример из «Саги о Ньяле». Тьёстольв с Гебридских островов — воспитатель Халльгерд, дочери Хёскульда, — дважды мстит за нанесенные ей побои и оскорбления, причем объектами мщения каждый раз становятся ее мужья. Однако в первом случае он действует с ее согласия, а во втором — руководствуется сугубо личными представлениями об обязанностях перед воспитанницей. Реакция самой Халльгерд на действия Тьёстольва также различна. В первом случае она поощряет его, во втором — посылает на смерть от руки своего родственника. В саге специально оговаривается характер нанесенных ей обид: кровавая рана в первом случае и легкий удар во втором . Тем не менее перед нами ситуация, когда оценка оскорбления и реакция на него со стороны близких не вполне совпадают с намерениями самой пострадавшей. Думается, что не последнюю роль здесь играют такие субъективные факторы, как характер персонажа («О нем [Тьёстольве] говорили, что не ему исправлять нрав Халльгерд») , а значит, налицо авторское переосмысление права женщины быть отмщенной или иллюстрированного выше «пассивного» участия женщин в кровной мести.

б) Женщина как активная мстительница не фигурирует в правовых источниках Древней Руси и Скандинавии, т.е., очевидно, не обладает правом мстить собственноручно. Нарративные источники обоих регионов, напротив, содержат сюжеты, где женщина выступает мстительницей за своих ближайших родичей.

В раннем русском летописании два таких рассказа: о мести княгини Ольги за убитого древлянами Игоря и о попытке Рогнеды отомстить Владимиру за отца и братьев. Оба, как отмечала Е.А.Рыдзевская, принадлежат в большей или меньшей степени к устному народному творчеству, синтезируя фольклорные мотивы, реминисценции исторических событий и летописную обработку, и, что немаловажно, имеют аналогии в скандинавском материале . Однако для нас наиболее интересным представляется именно различие этих двух сюжетов. [163]

Многократная месть Ольги древлянам имеет скрытый мифологическо-ритуальный смысл. По словам Н.Л.Пушкаревой, княгиня, руководствуясь принципами кровной мести, придала наказанию «государственно-ритуальный характер» . Месть в данном случае осуществляется не лично Ольгой, а по ее указанию ее приближенными и подданными. Также и в скандинавских нарративных источниках женщина, наделенная властью, часто действует руками своих слуг и рабов. Только в «Саге об Инглингах» встречается несколько таких сюжетов. Так, Агни, сын Дага, был повешен на собственной шейной гривне людьми Скьяльв, дочери Фрости, мстившей жениху за убийство ее отца . Гудрёд, сын Хальвдана, был убит рабом собственной жены Асы (которую он пленил в Агдире, прежде умертвив ее отца Харальда Рыжебородого) . Во всех перечисленных случаях месть справедлива и удачна.

Напротив, когда женщина вынуждена действовать собственноручно, она, в представлении автора (и, может быть, современников), чаще всего обречена на неудачу. Выясняя происхождение летописного предания о Рогнеде, Е.А.Рыдзевская сравнивает его с некоторыми сюжетами скандинавских саг. Самое близкое сходство она видит в «Саге об Олаве Трюггвасоне». Дочь убитого Олавом Ярнскегги, Гудрун, в первую же брачную ночь безуспешно пытается зарезать мужа. Е.А.Рыдзевская, обратив внимание на удивительную схожесть по форме изложения русского и скандинавского преданий, усмотрела в данном случае следы проникновения русского предания в Норвегию и в связи с этим появление в саге подробностей, сближавших ее с русской летописной традицией . Однако это не означает, что сюжет о неудавшейся мести женщины не существовал в Скандинавии и независимо от русского влияния. Например, в «Саге о Гисли» сестра Гисли пытается отомстить убийце брата, но также тщетно . В «Саге о Хёрде и ocтpoвитянах» Торбьёрг сперва на сходе во всеуслышание заянляет: «Я убью сама или велю убить всякого, кто убьет Хёрда, моего брата» А затем, решив действовать, самостоятельно (и неудачно) мстит за брата собственному мужу: «Когда Индриди и Торбьёрг легли вечером в постель, Торбьёрг выхватила большой нож и пыталась зарезать Индриди, своего мужа, но он перехватил нож и при этом сильно поранил себе руку» .[164]

И в этой уверенности в неспособности женщины собственноручно совершить месть саги вновь приходят в созвучие с правовыми источниками. «Серый гусь» категорически запрещает женщине вести дело об убийстве, быть aðili , поскольку, по определению, данному в другой части сборника, aðili — это тот, кто имеет право мстить за убийство . Наконец, поскольку законные мстители в иных ситуациях являлись основными получателями выкупа, среди последних, как и среди плательщиков основной компенсации за убийство, должны были присутствовать лишь мужчины .

В «Законах Гулатинга» существует, однако, норма, в соответствии с которой жена сама начинает тяжбу об убийстве мужа при отсутствии поблизости родственников мужского пола, способных в первый же день взять на себя ведение дел . А в «Законах Фростатинга» женщина даже могла в исключительной ситуации быть главной получательницей выкупа за убитого родича. А.Я.Гуревич отметил, что девушка получала и, соответственно, платила часть выкупа, если она являлась единственным ребенком своего отца (т.е. у него не имелось сыновей и прямых наследников мужского пола) и не была замужем . Практически идентичная норма есть и в судебнике «Серый гусь» . Тем не менее, во всех указанных случаях меры эти, очевидно, носят вынужденный характер.

Скандинавские источники демонстрируют, что женщины передавали полномочия на защиту своих интересов мужчинам, связанным с ними узами кровного родства. По выражению У.Миллера, «сама женщина, как правило, не являлась активным юридическим лицом, ее правовой и имущественный статус, а также безопасность зависели от мужчин. Женщине приходилось действовать через них, и она требовала от них поддержания собственного достоинства и твердости в решениях, щепетильно относясь к их правам и репутации» .

Это высказывание парадоксальным образом иллюстрируется не только правовым материалом, но и явлением, лежащим вне правовой плоскости и никак не отразившимся в сборниках права. Речь идет о [165] чрезвычайно распространенном сюжете в скандинавских сагах — «подстрекательстве» женщиной своих родственников-мужчин к исполнению кровной мести. При этом не имеет значения, пострадала ли она от посягательства на ее честь и достоинство, или жертвой стал кто-либо из мужской половины семейства. По мнению Д.Джоенс, этот сюжет следует рассматривать как привнесенный под влиянием христианства, спровоцированный отрицательным отношением к женщине как изначально греховному существу: «...властная исландская героиня родовой саги мало похожа на реальную женщину, и, значит, ее следует отнести к области мужского вымысла» . Не углубляясь в тему о влиянии христианства на древние правовые институты, отметим лишь, как правило, положительное, даже идеализированное отношение к кровной мести в исландских сагах. Как древнерусский, так и скандинавский материал демонстрирует, что христианское учение на первых порах не могло существенно повлиять на старую родовую традицию. Примечательно, что, нападая на семейство Ньяля, его враги сетуют лишь на то, что им придется поджечь дом: «...мы берем большой грех на душу, ведь мы христиане» . Таким образом, персонажей- христиан (и, по-видимому, автора саги) смущает не столько акт мести, сколько поджог, считавшийся тяжким преступлением и независимо от христианской морали. Человек, осуществивший справедливую месть, не осуждается, но, наоборот, приобретает авторитет и уважение. Женщина, подстрекавшая к подобным действиям, не могла восприниматься как носительница зла ни язычниками, ни христианами. Поэтому в той же «Саге о Ньяле» следует различать, с одной стороны, злонамеренное подстрекательство нищенок, привлекаемое в качество примера Д.Джоенс, а с другой — поведение Бергторы, жены Ньяля, подстрекавшей своих родственников «законным подстрекательством» .

Наконец, если вспомнить мотив подстрекательства со стороны старика Торарина из «Саги о Торстейне Битом», а также его последующую неудачную месть за якобы убитого сына («Бьярни пошел к его постели и взял старого Торарина за руку. Тут он обнаружил, что тот нащупал меч и хочет его ударить...» ), становится очевидным, что перед нами излюбленный сюжетный ход. Такие персонажи, как мать Барда из «Саги о битве на Хейде», укорявшая его за то, что он медлит отомстить и позорит свой род , и многие другие — женщины, пекущиеся [166] о достоинстве семьи, косвенным образом участвующие в исполнении кровной мести. Столь широкое распространение и настойчивое повторение данного сюжета служит идеализированной интерпретацией правового статуса женщины, подчеркивает ее полноправное положение в системе кровнородственных отношений.

в) О женщине как объекте мщения древнерусские источники умалчивают. В скандинавских сагах женщины тоже, как правило, исключаются из сферы действия кровной мести. Так, враги семейства Ньяля предпочитают выпустить женщин и домочадцев из горящего дома, отделяя их от главного объекта мщения — его сыновей .

Показательно, кому предлагается беспрепятственно выйти из дома после поджога:

— всем работникам и домочадцам: они не являются родственниками сыновей Ньяля и не обязаны мстить за них;

— самому Ньялю: он стар, немощен и не рассматривается как потенциальный мститель. По крайней мере, Ньяль отказывается спасти свою жизнь, мотивируя свой поступок именно этими обстоятельствами ;

— всем женщинам, независимо от того, находятся ли они в родственных связях с семьей Ньяля или нет: думается, что и здесь не последнюю роль играет отсутствие у них возможности самим отомстить обидчикам.

Изложенные выше предположения отчасти подкрепляются заметным беспокойством поджигателей из-за бегства Кари, сына Сёльмун да и зятя сыновей Ньяля; ведь тот факт, что он скрылся, «не обещает мира» убийцам . По мнению М.И.Стеблин-Каменского, в кровной мести «чувство долга выступало, так сказать, в чистом виде. Таким образом, убийство из мести вовсе не было проявлением жестокости, тем более, что оно, как правило, было аналогично честному и открытому бою: убитым мог быть только мужчина, но не женщина или ребенок...» . Последнее может иметь и другое объяснение: женщина не являлась объектом мщения, поскольку сама не могла отомстить. Логично было бы заключить, что существовавший строгий параллелизм в выплате и принятии выкупа проявлялся и в случае с местью. Именно потенциальный мститель в иных обстоятельствах являлся объектом мщения.

Однако областные законы Скандинавии демонстрируют нам парадоксальную ситуацию: женщина, в силу ряда причин не рассматривавшаяся в обычном праве как потенциальный мститель, тем не менее [167] была объектом мести. Наиболее прямолинейно постановление в «Законах Фростатинга»: «Если женщина убьет мужчину, его родственники имеют право убить ее, если хотят, в том случае, если она не покинет страну в течение 5 дней летом и полумесяца зимой» . «Законы Гулатинга», ограничивая самостоятельность преступницы, обнаруживают схожую норму: «...если женщина убьет мужчину, она должна быть объявлена вне закона, и ее родственники должны увезти ее из страны...» . «Серый гусь», предусматривая объявление женщины вне закона за убийство или ранение , оговаривает, что мужчина не имеет права убить женщину с ребенком в утробе, даже если она собственными действиями лишила себя неприкосновенности или была объявлена вне закона .

Таким образом, можно выделить некоторые закономерности в отражении характера участия женщин в кровной мести по различным источникам Скандинавии и Древней Руси:

1)право женщины быть отмщенной так или иначе зафиксировано в законодательных памятниках обоих регионов и подтверждено нарративными источниками;

2)женщина-мстительница отсутствует в праве, но этот образ активно используется в нарративных памятниках;

3)месть женщине, по-видимому, обыденное явление в правовой практике, но она категорически исключается из повествования саг.

Все три сюжета, рассматриваемые в комплексе, позволяют предположить, что на реальный правовой статус женщины во всех текстах накладываются отголоски родовых представлений о кровной мести как о священном долге, связывающем весь семейный коллектив. В то же время в сагах мы постоянно имеем дело с авторской интерпретацией этих древних представлений, часто идеализированных и клишированных.

Источник:Древнейшие государства Восточной Европы: 1999г.; Восточная и Северная Европа в средневековье /Отв.ред.Г.В.Глазырина; Отв.секретарь С.Л.Никольский; [Отв. ред. сер. Е.А.Мельникова]. — М.:Вост.лит.,2001.

Метки: традиция |

Норвежские викинги предпочитали шёлковые одежды из Персии. |

Норвежские викинги были больше ориентированы на Восток, чем это ранее предполагалось, сообщила Марина Веделер, доцент Музея истории и культуры из Университета Осло в Норвегии.

Шелковые ленты, обнаруженные во время раскопок корабля викингов из Осеберга.

Шелковые ленты, обнаруженные во время раскопок корабля викингов из Осеберга.

Четырёхлетнее углублённое изучение торговли шёлком в эпоху викингов может изменить наше представление об истории норманнов. Торговля шёлком была гораздо более всеобъемлющей, чем предполагалось до сего времени.

Норвежские викинги поддерживали связи с Персией и Византией. Сеть торговцев из различных мест продавала шелка в страны Северной Европы. В ближайшее время об этом будет подробно рассказано в книге «Шёлк для викингов», которая будет опубликована издательством Oxbow , но в этой статье вы можете узнать о некоторых выводах представленных в этой монографии.

Раскопки корабля викингов в Осерберге.

Раскопки корабля викингов в Осерберге.

В корабль из Осеберга, который был раскопан почти сто лет назад, были обнаружены более ста небольших фрагментов шёлковой ткани. Это самая старая находка шелка употреблявшегося викингами в Норвегии.

В то время когда был обнаружен корабль в Осеберге, никто не мог себе даже представить, что шёлк был привезён из Персии и было принято считать, что он был украден из церквей или монастырей Англии и Ирландии.

После раскопок ладьи из Осеберга шёлк был так же обнаружен ещё в нескольких местах Северной Европы.

Современный вид корабля викингов из Осерберга.

Современный вид корабля викингов из Осерберга.

Наибольшее число мест захоронения с шёлковыми тканями эпохи викингов было обнаружено в Бирке в регионе Уппланд, в нескольких милях к западу от Стокгольма. Но все равно до сего дня местом, где больше всего было обнаружено шелка остаётся ладья из Осеберга. Там был обнаружен шёлк с 15-ти разнообразных текстильных изделий. Многие из шёлковых частей были нарезаны тонкими полосками и использовались в разных местах одежды.

Проанализировав всю информацию о шёлке из Северной Европы, Византии, Персии, а так же импорту, перевозившемуся по рекам России Марианна Веделер пришла к выводу, что большинство найденных шелков была произведена на Востоке, а не украдена на Британских островах.

Основные пути торговли викингов в VIII- XI веках по Волге красный и синий по Днепру.

Основные пути торговли викингов в VIII- XI веках по Волге красный и синий по Днепру.

Веделер считает, что в эпоху викингов, шёлк импортировался из двух основных областей – Византии, в районе Константинополя или Миклагарда ( название у викингов этого города) и Персии.