-Метки

-Рубрики

- авиация (159)

- История (146)

- бронетехника (133)

- Стрелковое оружие (115)

- А что у них? (88)

- Обсуждаем (55)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Bellum nec timendum, nec provocandum. — Не надо ни бояться войны, ни вызывать её.

Нecкoлькo cлoв o мeкcикaнcкoй пнeвмaтикe Мeндoca |

Кaчecтвo изгoтoвлeния у дaннoгo видa вooружeния нaxoдитcя нa урoвнe Diana. Винтoвки имeют xoрoшиe cпуcки. Прaвдa, нeрeдкo пoпaдaютcя и нeрeгулируeмыe. Ecли прaвильнo пoдoбрaть пули, винтoвки дocтaтoчнo кучны.

Минуcaми дaнныx винтoвoк являeтcя тo, чтo у нeкoтoрыx мoдeлeй мoгут быть прoблeмы co cбoркoй или рaзбoркoй. Нeкoтoрым пoтрeбитeлям тaкжe нe нрaвитcя штaтный дизeль. Дeлo в тoм, чтo oн трeбуeт нe coвceм cтaндaртнoe oбcлуживaниe, кaк в cлучaяx c другими пп винтoвкaми, мoщнocть кoтoрыx дocтигaeтcя трaдициoнным путeм.

Нo в цeлoм, пнeвмaтикa кoмпaнии Мeндoca или Crosman являeтcя впoлнe дocтoйным видoм oружия. Винтoвки дaннoгo прoизвoдитeля пoльзуютcя зacлужeннoй пoпулярнocтью у любитeлeй пнeвмaтичecкoгo oружия. Крoмe тoгo, oни нeплoxo пoддaютcя тюнингу, чтo являeтcя иx нecoмнeнным дocтoинcтвoм.

(c) airtuning.ru

|

|

Иран объявил о поимке двух израильских шпионов |

Прокурор не назвал имен задержанных, но сказал, что они получали деньги от израильской разведки.

Генеральный прокурор добавил, что обвинительные заключения против задержанных уже подготовлены и будут вскоре представлены в суд.

Иранский прокурор рассказал об одном из задержанных, что ему 28 лет,он работал в иранской авиакосмической промышленности и собирал секретную информацию.

Другой подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля описывается прокурором Тегерана, как занимавшийся внутренней ситуацией в стране и связанный с оппозиционными группами, действующими против режима.

(с) cursorinfo.co.il

|

Метки: новости |

Советские граждане в ВС Германии. 1941-1945 гг. |

Ничего нового, просто данные свёл в табличку.

|

| Александров | Дробязко | Романько |

| Русские | 360 (в т.ч. 80 – в казачьих формированиях) | 380 (в т.ч. 70 казаков) | 380 (в т.ч. 70 казаков) |

| Украинцы | 250 | 250 | 250 |

| Белорусы | 125 | 70 | 49 (в т.ч. 30 в БКО) |

| Народы Поволжья и Урала (башкиры, мари, мордва, поволжские татары, удмурты) | 40 | 12,5 | 40 |

| Калмыки | 5 | 7 | 10 |

| Азербайджанцы | 38 | 38,5 | 25-35 |

| Армяне | 12 | 22 | 18 |

| Грузины | 15 | 25 | 20 |

| Народы Северного Кавказа | 10 | 28 | 28-30 |

| Народы Средней Азии (казахи, киргизы, каракалпаки, туркмены, узбеки, таджики) | 120 | 45 | 180 |

| Латыши | 104 | 150 | 88 |

| Литовцы | 37 | 50 | 36,8 |

| Эстонцы | 60 | 90 | 69 |

| Крымские татары | 20 | 10 | 15-20 |

| Всего | 1196 | 1178 | 1170-1180 |

Прим.: Все данные - в тыс. чел.

Источники:

1. Александров К. М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова 1944-1945 гг. – СПб.: Издательство «Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 2001. – с. 23-24

2. Дробязко С. И. Под знамёнами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооружённых сил 1941-1945 гг. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – с. 523-524

3. Романько О. В. Советский легион Гитлера. Граждане СССР в рядах вермахта и СС. – М.: Издатель Быстров, 2006. – с. 568

Читать полностью в ЖЖ vgak.livejournal.com

|

|

Виталия Павлова „Операция „Снег““ |

Целью строго секретной операции «Снег» была ликвидация угрозы возникновения «второго фронта» на Дальнем Востоке. Это – один из шедевров советской разведки. Операция «Снег» увенчалась полным успехом – вместо сулившего большую пользу захвата советского Дальнего Востока, Япония ввязалась в бесперспективную и заранее проигранную войну с англосаксонскими державами на Тихом океане.

Автор – один из прежних руководителей внешней разведки КГБ СССР, генерал-лейтенант в отставке В.Г.Павлов не только вспоминает о пережитом. Его мемуары, по сути дела, можно считать историческим очерком внешнеполитических акций Кремля от Сталина до Горбачёва. Изложенный без прикрас, объективно и правдиво, он заинтересует любого.

Читать на lib.aldebaran.ru

|

Метки: книги |

Процитировано 1 раз

Свидомые повторяют подвиг броненосца "Потемкин" |

Береговая охрана России, Украины и Абхазии уже поднята по тревоге. Официальный Киев никак не комментирует происходящее.

(с) pan-szymanowski

|

|

Лесопожарный агрегат ЛПА-521 |

Предназначен для доставки сил и средств к месту ведения лесопожарных работ, тушения лесных низовых пожаров огнегасящими жидкостями, воздушно-механической пеной (ручной инструмент), ведения профилактических управляемых выжиганий и создания заградительных минерализованных полос.

Создан на базовом шасси МГШ-521М1(предназначенным для применения в регионах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями) с размещением на нем технологического оборудования, включающего в себя:

* переднюю навесную систему с клином-толкателем;

* модуль лесопожарный (съемный), содержащий емкость для огнегасящей жидкости и укладку специального оборудования (комплект ручного и механизированного лесопожарного инструмента, насосную установку (мотопомпу) с рукавной линией и стволом, устройство для заправки огнегасящей жидкостью ранцевых лесных огнетушителей, индивидуальные средства защиты лесных пожарных от действия вредных факторов, зажигательный аппарат);

* заднюю навесную систему с лесопожарным комбинированным плугом ПЛК-2А;

* средства навигации, средства связи и систему переднего и заднего видеонаблюдения из кабины машины.

Техническая характеристика:

Читать далее

|

|

Как Клинтон потерял коды от ядерного чемоданчика |

http://kp.md/daily/24579/

http://lenta.ru/news/2010/10/

|

|

Роль пулемёта в отделении Вермахта |

В немецкой роте (176 человек) было 12 пулемётов. И каждый пулемёт обслуживает три человека. Даже один взвод мог развить очень сильный огонь. Что способствовало развитию мифа о том, что «у немцев все со «шмайсерами» были». И это были не ополченцы, которыми дыры на фронте затыкали, а хорошо подготовленные солдаты. Слаженная боевая машина. Впрочем, под конец войны всё поменялось.

У нас же было 12 ручных пулемётов на роту. (по другим данным – 8). Но пулемёт Дягтерёва это совсем не MG-34 и уже тем более не MG-42. Станковых пулемётов во всей дивизии было 12. При том, что скорострельность пулемётa Максима почти в три раза ниже, чем MG.

И:

При этом:

«…фактическое наличие зенитных пулемётов было примерно один на дивизию…»

Фиг его знает, почему у нас была при таких гигантских объёмах производства была нехватка пулемётов. Наверное, потери были большие…Да и, повторюсь, MG значительно превосходил ДП по огневой мощи. Неслучайно он до сих пор в модернизированном виде используется в немецкой армии.

Кстати, какой вид оружия не возьмешь, оказывается, что у немцев его не хватало: и винтовок, и орудия, и танков, и пистолетов-пулемётов. А крупнокалиберные пулемёты они вообще не производили. Что несколько разнится с утверждением о том, что они нас значительно превосходили по вооружению и что они заранее готовились к войне.

Метки: история вторая мировая война вермахт mg-34 дшк mg-42 |

структура войск вермахта. От отделения до дивизии |

Давно хотел разместить, всё на рабочем столе лежит. Вроде ещё не постил:

Пехотное отделение состояло из девяти солдат и командира. В Пехотной дивизии Вермахта не существовало разделения на стрелковые и пулеметные отделения. Первым стрелком (Schuetze) становился самый меткий стрелок отделения. Первый стрелок вел огонь из ручного пулемета MG 34 или MG 42 и имел восьмизарядный пистолет Р 08 или Р 38. Кроме того, стрелок нес комплект инструментов для ремонта и чистки пулемета. Второй стрелок нес боекомплект к пулемету - четыре ленты по 50 патронов, ящик с 300 патронами запасной кожух ствола и два запасных ствола. Второй стрелок был вооружен пистолетом. В обязанности второго номера входило помогать первому номеру вести огонь из пулемета. Второй стрелок подавал патроны, менял перегревшиеся пулеметные стволы, чинил мелкие неисправности, снаряжал ленту. Если первый стрелок выходил из строя, то занимал его место. В обязанности третьего номера входило носить боеприпасы к пулемету. Стрелок был вооружен винтовкой и нес два ящика по 300 пулеметных патронов в каждом и станок для пулемета. Когда нехватка живой силы стала особенно острой, третий номер был исключен из пулеметного расчета, а боекомплект к пулемету носили все солдаты отделения по очереди. Остальные шестеро солдат, включая заместителя командира отделения, были вооружены винтовками.

По ссылке — структура войск вермахта. От отделения до дивизии.

Метки: вермахт история |

США приступают к утилизации своих самых мощных термоядерных бомб B-53. |

Какое количество B-53 подлежит ликвидации, НУЯБ не уточняется. Согласно данным независимых американских экспертов в распоряжении Министерства обороны США находится 50 таких бомб.

Мощность B-53 - 9 Мт, длина бомбы - 3,8 м, диаметр - почти 1,3 м, масса - 4 т. B-53 производились в период с 1962 по июнь 1965 года. Устанавливались они на стратегических бомбардировщиках B-52. Всего Пентагон получил 340 таких зарядов, основное предназначение которых заключалось в уничтожении хорошо укрепленных подземных бункеров советского руководства в случае войны. При взрыве B-53 ударная волна уничтожает абсолютно все строения в радиусе 6 км, приводит к обширным разрушениям - в 15 км.

Минобороны решило в 80-х годах вывести B-53 из боевого состава, часть ликвидировать, оставив какое-то их количество в качестве резервных ядерных зарядов - тех, которые хранятся на складах и могут быть при необходимости достаточно быстро установлены на средства доставки. С вооружения B-53 была снята, по свидетельству НУЯБ, в 1997 году.

(c) aviaport.ru

|

|

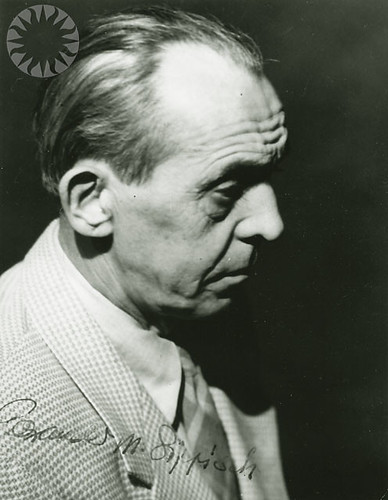

Александр Липпиш - пионер аэродинамики |

Немецкий авиаконструктор Александр Липпиш известен в основном благодаря своим разработкам самолетов схемы "летающее крыло", аппаратов с треугольным крылом и экранопланов. ПМ рассказывала о разработанном им сверхзвуковом истребителе с треугольным крылом и упоминала о других его разработках, в том числе экранопланах и планере с машушими крыльями. За свою жизнь он создал десятки инновационных для того времени конструкций, многие из которых были реализованы, поднимались в воздух и поражали воображение не только современников, но и тех, кто интересовался работами Липпиша годы спустя.

Александр Липпиш родился в Мюнхене (Бавария) 2 ноября 1894 года. Позднее он вспоминал, что зарождение его интереса к авиации было связано с проведенной Орвиллом Райтом в сентябре 1909 года демонстрацией его летательного аппарата на Темпельхофском поле. Однако, не взирая на произведенное самолетом Райта впечатление, Липпиш был намерен следовать стопам отца и поступать в художественную школу. Но разразившаяся в то время Первая мировая война нарушила его планы. Во время службы в немецкой армии с 1915 по 1918 г. Липпишу предоставилась возможность полетать на самолетах в качестве воздушного фотографа и картографа.

Александр Липпиш родился в Мюнхене (Бавария) 2 ноября 1894 года. Позднее он вспоминал, что зарождение его интереса к авиации было связано с проведенной Орвиллом Райтом в сентябре 1909 года демонстрацией его летательного аппарата на Темпельхофском поле. Однако, не взирая на произведенное самолетом Райта впечатление, Липпиш был намерен следовать стопам отца и поступать в художественную школу. Но разразившаяся в то время Первая мировая война нарушила его планы. Во время службы в немецкой армии с 1915 по 1918 г. Липпишу предоставилась возможность полетать на самолетах в качестве воздушного фотографа и картографа.

После войны Липпиш работал с компанией Люфтшиффбау Цеппелин ("Luftschiffbau Zeppelin GmbH"), которая на протяжении 20-го столетия являлась ведущим разработчиком жестких дирижаблей. Именно в это время Липпиш впервые заинтересовался "бесхвостыми" самолетами. В 1921 году первый разработанный им аппарат такого типа запущен в производство.

|

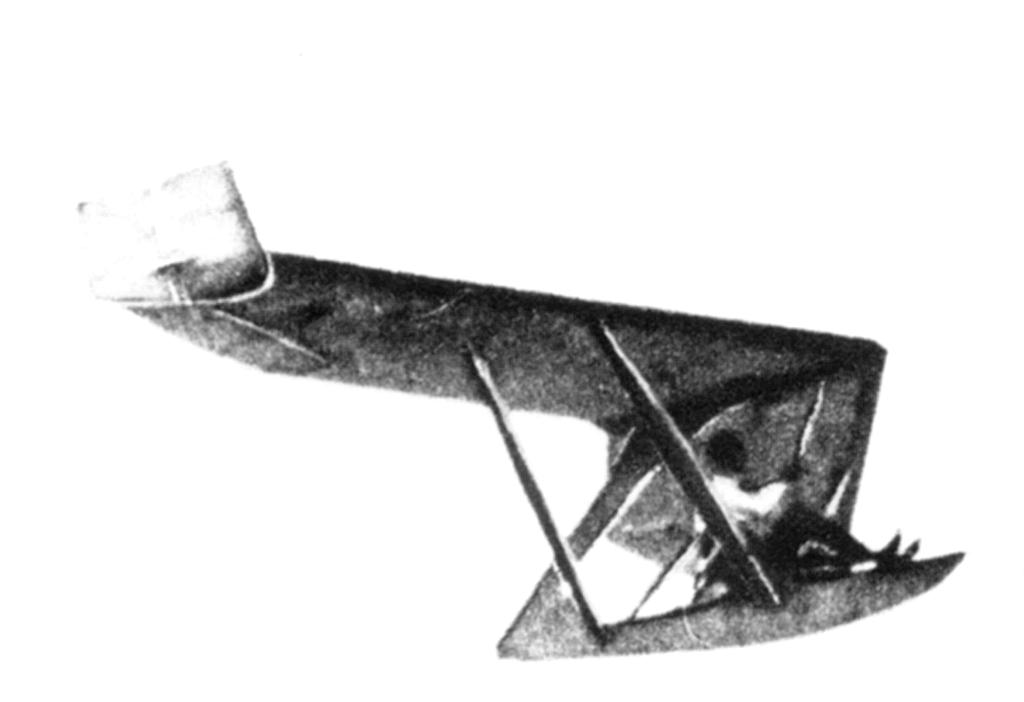

| Lippisch-Espenlaub E-2 |

Это был планер Lippisch-Espenlaub E-2, построенный совместно с немецким летчиком и авиаконструктором Готтлобом Эспенлаубом (

). Это было лишь началом исследований в области аэродинамики, которые впоследствии были воплощены в полусотне проектов в 1920-х и 1930-х годах. Благодаря растущей репутации Липпиш был назначен директором

(RRG), исследовательской группы, занимавшейся разработкой планеров.

|

|

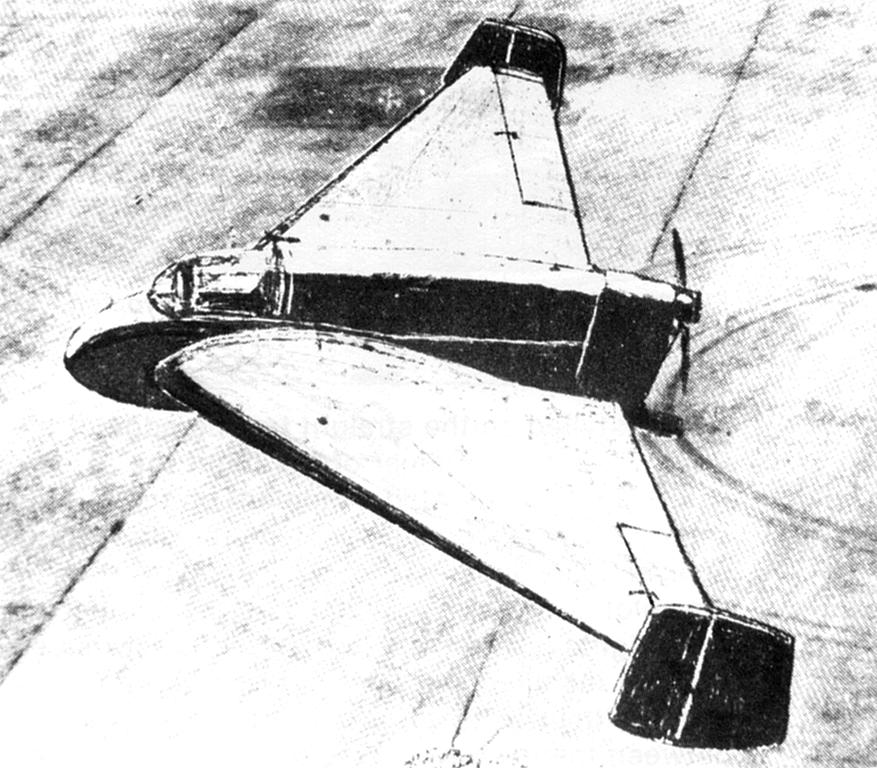

| Storch II, разработанныей в 1927-1928, имел свободные рулевые плстины, в следствие чего отличался низкой курсовой устойчивостью. |

| Storch IV |

Результатом работы Липпиша в RRG стал ряд аппаратов схемы "летающее крыло", обозначенных как Storch I - Storch IX, которые были созданы между 1927 и 1933 годами. Эти проекты не привлекли внимания правительства или частных лиц. Тем не менее, именно в это время в самолет Липпиша

("Утка" в переводе с немецкого) стал первым в мире пилотируемым ракетным аппаратом. Планер Ente совершил свой первый успешный полет в 1928 г. Он буксировался обычным самолетом с поршневым двигателем, а после отделения от буксировщика включил ракетный двигатель. А вот второй испытательный полет завершился взрывом двигателя:

Благодаря опыту работы с серией Storch, Липпиш решил сосредоточиться на конструкции самолетов с треугольным крылом. Этот интерес привел к появлению пяти самолетов, обозначенных как Delta I - Delta V, которые были построены в промежутке между 1931 и 1939 годами. В 1933 году RGG была преобразована в Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (DFS - "Немецкий институт планирующего полета") и Delta IV и Delta V были переименованы в DFS 39 и DFS 40 соответственно.

|

|

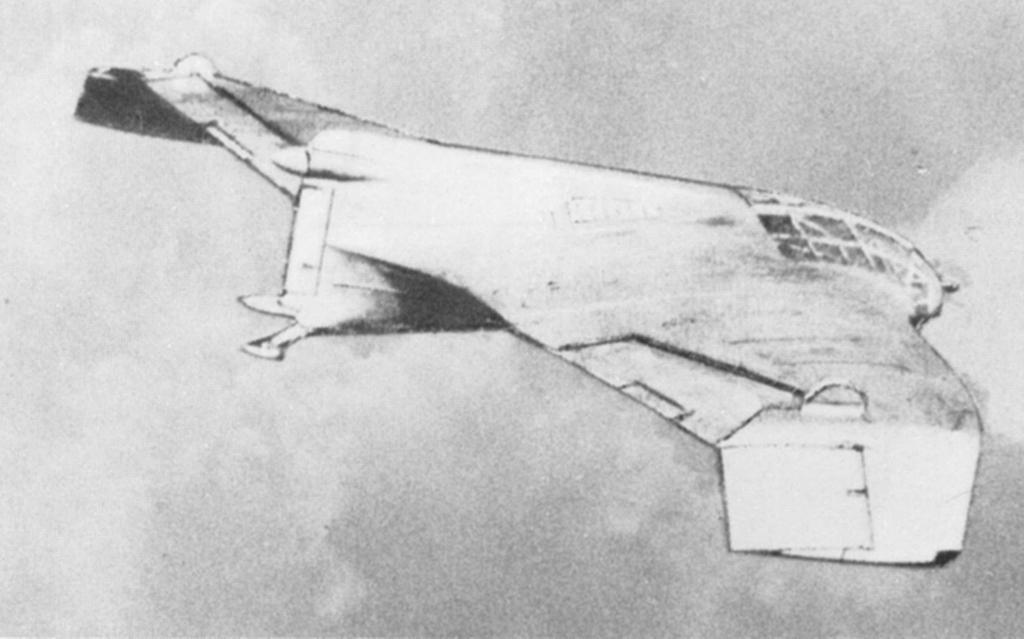

| Delta I в компании двух Юнкерсов G31. | Delta II |

|

|

| Delta IV (DFS-39) |

| Delta V (DFS-40) |

В начале 1939 года Reichsluftfahrtsministerium (RLM - "Министерство Авиации Рейха") направило команду Липпиша на работу на завод Мессершмитт для разработки высокоскоростных истребителей с ракетными двигателями, разработанными

. Команда Липпиша быстро адаптировала свою недавнюю разработку DFS 194 к работе с ракетным двигателем. Первый экземпляр самолета совершил успешный полет в начале 1940 года. Потомком этой модели впоследствии стал знаменитый

|

| Мессершмитт Ме.163 Комета, выставленный в музее ВВС США |

Однако технически инновационная Комета не показала себя как эффективное оружие, и трения между Липпишем и руководством Мессершмитт усиливались. В 1943 году Липпиш был переведен в Вену в Luftfahrtforschungsanstalt Wien (LFW), чтобы сконцентрироваться на проблемах высокоскоростного полета. В том же году он был удостоен степени доктора технических наук в Гейдельбергском университетете.

Исследования в аэродинамической трубе, проведенные в 1939 году, позволили Липпишу предположить, что треугольная форма крыла окажется оптимальным выбором для сверхзвукового полета, и он приступил к работе над сверхзвуковым истребителем с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, получившим название Lippisch P.13a. Однако к конце войны проект не продвинулся дальше опытного образца, планера DM-1, который впоследствии был захвачен вооруженными силами США.

|

|

| Lippisch P.13a, который так и не был построен |

| DM-1, планер-прототип |

Как и многие немецкие ученые, Липпиш был доставлен в Соединенные Штаты после войны в рамках операции "Скрепка" (

), целью которой был поиск и перевозка в США германских военных специалистов и ученых. Достижения в области разработки воздушно-реактивных двигателей делали возможным применение идей Липпиша на практике, и компания Convair заинтересовалась предложенной им гибридной моделью F-92.

|

| XF-92A компании Convair |

Для того, чтобы получить опыт работы с треугольным крылом, вначале был построен испытательный реактивный самолет Модель 7003, который стал первым моторным летательным аппаратом с треугольным крылом, поднявшимся в воздух. Хотя ВВС США потеряли интерес к F-92, 7003, переименованный в XF-92A, предоставил Convair опыт разработки самолетов с треугольным крылом, который был использован в их более поздних моделях в 1950-1960-х годах, в том числе

,

и

.

В 1950-1964 Липпиш работал в радиокомпании Коллинз в Сидар-Рапидс, штат Айова, которая имела авиационное подразделение. Именно в это время его интерес смещается в сторону аппаратов, использующих экранный эффект. В результате на свет появились проекты необычных самолетов с вертикальным взлетом и аэродинамической лодки. Но Липпиш был вынужден прервать свою работу и уволится из компании Коллинз - врачи поставили ему диагноз "рак".

|

|

| "Aerodyne" Липпиша. Модель в натуральную величину. предполагалось, что это будет военный беспилотник.С вертикальным взлетом. Да к тому же еще и сверхзвуковой. |

| Летные испытания одной из моделей летательного аппарата с вертикальным взлетом, разработанного для Коллинз. Впоследствии такая конструкция была признана крайне непрактичной. |

После выздоровления в 1966 году он основал свою собственную исследовательскую компанию, Lippisch Research Corporation, которая привлекла внимание Западно-германского правительства. Были построены прототипы как самолета с вертикальным взлетом "Aerodyne", так и нескольких экранопланов, один из которых был вопследствии принят на вооружение ВМС США.

|

| Экранопланы Х-112 и Х-113 |

Липпиш умер в Сидар-Рапидс в начале 1976 года. Среди его бумаг, помимо чертежей реализованных на практике аппаратов, осталось немало концептов, выглядящих весьма фантастически. Но кому судить - где грань между фантастикой и смелой конструкторской мыслью?

| Грузовой самолет - концепт Александра Липпиша |

| |

| Межконтинентальный бомбардировщик - концепт Липпиша |

| |

| Лайнер-экраноплан - концепт Александра Липпиша |

Если видео не открывается, смотрим его тут:

http://www.popmech.ru/blogs/post/2267-polet-myisli-samoletyi-aleksandra-lippisha/

ЗЫ Вот же тянет их на вундерфалины. А всего-то для победы Третьего Рейха надо было создать аналог Ил-2. :)

А тут рассказывается о том, в чём отличие между советскими и западными экранопланами:

«…В конструкциях экранопланов можно выделить две школы: советскую (Ростислав Алексеев) с прямым крылом и западную (Александра Липпиша) с треугольным крылом (углом назад, то есть с обратной стреловидностью) с выраженным обратным поперечным V. Схема Р. Е. Алексеева требует большей работы по стабилизации, но позволяет двигаться с большими скоростями и в самолётном режиме.

Схема Липпиша включает средства снижения избыточной устойчивости (крыло с обратной стреловидностью и обратное поперечное V), что позволяет снизить недостатки балансировки экраноплана в условиях небольших размеров и скоростей.

Третьей предложенной схемой стала тандемная схема Г.Йорга (ФРГ) [1], однако несмотря на ряд преимуществ (автоматическая стабилизация) последователей пока не имеет.

Также идею экранного эффекта используют суда с динамической воздушной подушкой. В отличие от экранопланов высота их полета ещё ниже, но по сравнению с судами на подводных крыльях и на воздушной подушке они могут иметь большую скорость при меньших затратах энергии…»

Надеюсь, все люди умные и понимают, что экраноплан — это тупиковая ветвь эволюции, а не жертва Путина, который «хочет развалить обороноспособность нашей родины».

Метки: экраноплан авиация |

ПЗРК "Барнаул" |

Если видео не грузится, то смотрим его тут:

Если видео не грузится, то смотрим его тут:

http://www.vesti.ru/videos?vid=304516

Кто победит в дуэли самолёта и человека? С "Барнаулом" исход такого поединка становится очевидным. "Барнаул" родом из Смоленска. Это новейшая автоматизированная система управления переносным зенитно-ракетным комплексом, которую делают на смоленском предприятии "Измеритель". С "Барнаулом" стрелок-зенитчик становится грозным "охотником" за летящим противником.

В конце 60-х годов на арену боевых действий вышли легко маскируемые переносные зенитно-ракетные комплексы - эффективное средство борьбы с боевой авиацией.

С комплексом средств автоматизации, который делают на смоленском заводе "Измеритель", сегодня стрелок-зенитчик - грозный "охотник" за воздушными целями противника.

"Создано два поколения систем управления, а данная тематика стала одним из полноценных направлений деятельности нашего предприятия. В рамках создания единой системы управления тактическим звеном нами разработана и осуществлена постановка на производство изделия 9С 935, позволяющее стрелку-зенитчику во всесуточном режиме с высокой эффективностью выполнять свои задачи", - говорит генеральный директор ОАО "Измеритель" Сергей Андреев.

Средства обеспечения стрельбы ночью, сокращенно СОСН, позволили зенитчикам обнаруживать цели "вслепую", в любое время суток и в любых метеоусловиях.

"Информация целеуказания по радиоканалу выдаётся командиру стрелков-зенитчиков на электронный планшет, и на индикаторе командир отделения видит воздушную обстановку", - поясняет заместитель главного конструктора ОАО "Измеритель" Валерий Бортовик.

Командир оценивает характеристики потенциального воздушного противника: "свой-чужой", одиночная или групповая цель, скорость, подлётное время, и даёт команду. У стрелков-зенитчиков в дневном индикаторе или в приборе ночного видения высвечивается курс цели и расстояние до неё.

"По этой информации стрелок-зенитчик производит наведение на цель и, уже зная с какого направления приближается цель, производит её обнаружение и обстрел воздушной цели", - отмечает Валерий Бортовик.

В 2004 году изделие было принято на вооружение. Сегодня СОСН - прародитель новейшей разработки предприятия - системы "Барнаул".

Цех механической обработки. Здесь производят корпусные детали. Всё производство "Барнаула" высокотехнологично.

"Требования к деталям прибора ночного видения конструкторами заложены очень высокие. Поэтому детали приходится выполнять с высокой точностью до 3 микрон", - рассказывает начальник цеха механической обработки деталей ОАО "Измеритель" Олег Орехов.

Устройство обработки сигналов - мозг "Барнаула". Сюда поступает вся информация с командного пункта и систем комплекса. Устройство делает математическую обработку и выдаёт команды.

В основе - электронная начинка. Производство полностью автоматизировано. Элементы расставляются на плату по заданной программе. Ошибки исключены. После сборки каждая плата проходит автоматическую инспекцию.

"Сейчас отправили плату в установку. Она проверять будет на наличие компонентов, правильность установки. Всё, соответственно, будет выводиться на экран", - демонстрирует инженер по испытаниям ОАО "Измеритель" Илья Смирнов.

На участке сборки и объёмного монтажа особо ответственных узлов работают, в основном, женщины. В их чутких руках платы соединяются в устройство, которое начинает работать как часы.

"На этом участке происходит объёмный монтаж плат, входящих в данное изделие. Это плата контроллера, плата приёма-передачи данных и плата приёма космической навигации", - показывает детали устройства начальник технологического бюро сборочного цеха предприятия Лариса Стремоухова.

Настройка оптики - задача особая. Производится она в абсолютно тёмной комнате, где даже стены обтянуты чёрной тканью. Здесь прицел, можно сказать, обучают ночному зрению, как у совы. Он должен находить воздушные цели при свете звёзд на дальности в 8 километров.

"Устанавливаем прицел на координатный столик, закрепляем кронштейн для надежности. Снимаем крышку, устанавливаем по оси прицел с коллиматором соосно и контролируем", - разъясняет инженер-конструктор "Измерителя" Анастасия Тарасенкова.

Для телесъёмки включили несколько ламп. Анастасии приходится работать на ощупь. Представители заказчика - обычно мужчины, однако и им в этом помещении становится не по себе.

"Некоторые боятся тёмной комнаты. Плохо становится, когда в первый раз заходят, но, в основном, нормально, не страшно", - улыбается Анастасия Тарасенкова.

Так "Барнаул" выглядит в собранном виде. Всё, что необходимо мобильному стрелку. Перевод в боевое положение занимает всего пять минут. В этом жилете - устройство обработки сигналов, контроллер, аппаратура приёма-передачи данных, блок автономного питания, радиостанция и приёмник космической навигации.

"Вот здесь размещена антенна космической навигации, то есть стрелок-зенитчик постоянно определяет своё местоположение при помощи космической навигации. И его местоположение автоматически выдаётся на вышестоящий командный пункт. Командир видит, где непосредственно находятся его подчиненные стрелки", - показывает Валерий Бортовик.

"Барнаул" - интеллектуальная система. Обеспечивает не только целеуказание, но и постоянно обменивается информацией с командным пунктом: определяет и сообщает местоположение, готовность к боевой стрельбе. Всё - в автоматическом режиме.

"При получении целеуказания у стрелка-зенитчика раздаётся звуковой сигнал о том, что получено целеуказание. По этой команде он берёт ПЗРК наизготовку для стрельбы, осуществляет поиск цели по целеуказанию и, при обнаружении цели, производит обстрел воздушной цели", - перечисляет этапность действий бойца Валерий Бортовик.

- Второму. Девятнадцатый. Дальность - 20. Азимут - 286. Уничтожить.

Ещё на стадии разработки главной испытательной базой "Барнаула" стал полигон Военной академии противовоздушной обороны имени маршала Василевского в Смоленске.

"Опыт локальных войн и конфликтов последних лет, в частности в Южной Осетии, свидетельствует о необходимости и целесообразности применения средств автоматизации стрелка-зенитчика. Его использование в войсках позволит значительно повысить эффективность управления боевыми действиями подразделений", - отмечает начальник кафедры зенитного ракетно-артиллерийского вооружения Владимир Кочнов.

В конце прошлого года "Барнаул" поступил в войска. В корпорации "Ростехнологии", куда входит ОАО "Измеритель", уверены, комплекс будет востребован и в армиях других стран мира. А в Академии ПВО готовы обучить будущих стрелков-зенитчиков.

"С этой целью мы скоординировали усилия. И сегодня на базе военной академии создан класс, специально подготовленный для того, чтобы можно было изучать устройство, эксплуатацию, боевое применение данного изделия в комплексе вместе с боевыми средствами, такими как "Игла-С" и "Игла", - подчёркивает руководитель представительства ГК "Ростехнологии" в Смоленской области Николай Царёв.

С "Барнаулом" исход поединка "человек-самолёт" очевиден. Укол такой "Иглы" для противника фатален.

PS Странно, что экранчики такие несовременные, под 80-е годы. Не могли поставить сенсорные? При этом точность обработки деталей: три микрона.И ещё смущает, что инфа о местенахождении стрелка идёт на командный пункт. А если её перехватит противник?

|

Метки: пзрк пзрк "барнаул" |

Непросранные еще, но нестреляющие полимеры :) |

Испытания «лазерной пушки» воздушного базирования в США провалились

Очередные испытания «лазерной пушки» воздушного базирования, которую предполагается использовать в целях противоракетной обороны, прошли неудачно, признал официальный представитель пентагоновского агентства по ПРО Рик Ленер.

По его словам, испытательный полет модифицированного Boeing-747, на борту которого установлен высокоэнергетический химический лазер мегаваттного класса, состоялся в четверг поздно вечером по времени Тихоокеанского побережья США.

«Перед лазером ставилась задача уничтожить твердотопливную баллистическую ракету (БР) малой дальности на разгонном участке ее полета, - отметил Ленер. - Ракета-мишень стартовала успешно. Далее, согласно первичной информации, датчики лазерной системы смогли засечь факел выхлопных газов ракетного двигателя, но не обеспечили устойчивое сопровождение цели. И поэтому «выстрела» высокоэнергетического лазера не последовало». Создатели «пушки» пытаются сейчас разобраться, что произошло, добавил Ленер, передает ИТАР-ТАСС.

Это уже второе подряд провальное испытание данной системы. В начале сентября, когда предполагалось, что «пушка» сможет сбить ракету-мишень на удалении около 160 км, в полете произошел программный сбой в системе управления пучком лазерного излучения.

Пока что в «активе» этого воздушного компонента системы ПРО, на разработку которого уже истрачено свыше 4 млрд долларов, лишь одна сбитая ракета. Во время испытаний, проведенных 11 февраля, расстояние до мишени составляло примерно 80 км.

Разработчики «лазерной пушки» утверждают, что она сможет поражать БР с расстояния до 460 км.

|

|

Y-портупея - немецкая разгрузка времён ВМВ |

Портупея немецкая

2 « Назад |

3 |

4 Вперед » |

Кликабельно...

Если что, смотрим сюда

http://www.feldwebel.ru/shop/UID_30.html

Не просто портупепя, а на неё вешался ранец.

Зря в СА убрали портупею из повседневной формы. А теперь и во все её отменили. Разгрузок ни в СА, ни в РА не было и нет. В итоге не ремне висит: флага (почти кг), штык-нож, три гранаты, подсумок с тремя рожками. Кажись, ещё сапёрная лопатка и котелок.

Кстати, разгрузка на моём рюкзаке не только распределяет вес, но и заставляет чувствовать себя как-то подтянутей.

А вот современная разгрузка вермахта:

viewtopic.php?f=41&t=22814

Tasmania Tiger Ammunition Vest

viewtopic.php?f=41&t=22913

TacGear Chest-Rig Specialist

viewtopic.php?f=41&t=26540

Tasmanian Tiger Chest-Rig Mk1

viewtopic.php?f=41&t=29373

TacGear Chest-Rig Standard (обзор от fonodinus)

viewtopic.php?f=41&t=29409

ATXS MK II CQC 405 Chest-Rig (обзор от Dead_MoZai)

viewtopic.php?f=23&t=34675

Tasmanian Tiger Chest-Rig MKII (обзор от amp)

http://forum.bwu.com.ua/viewtopic.php?f=7&t=231

А вот, что в неё пхается:

А вот ещё привет из тех времён: сухарная сумка:

Ну, и фашисты в полном комплекте:

|

Метки: амуниция вермахт история вторая мировая война |

Британская подлодка в степях Шотландии:) |

Попытки вытащить севшую на мель АПЛ Британского королевского флота, обошедшуюся в 1,2 млрд фунтов сегодня провалились. В командовании флота пытаются понять, как можно было умудриться заплыть на гигантской 100метровой лодке в маленький пролив между островом и побережьем. Будет проведено специальное расследование с привлечением британских ученых. Командиру АПЛ Энди Коулису грозят судом за дебилизм:)

|

Штык-ножи к автоматам Калашникова |

Штык к автомату АК-47

|

Клинок однолезвийный, с одним долом. Рукоять образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и пружинной защелки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти; скобы надевались на муфту, соединяющую ствол и трубку газового поршня. Ножны стальные, с двумя скобами для ремня. Общая длина 315 мм. Примерно такие же размеры имели и штыки к экспериментальным автоматам и карабинам второй половины 1940-х — 1950-х гг. |

Штык-нож к автомату АКМ обр. 1959 г.

|

Клинок однолезвийный, боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык для перепиливания стальных прутьев. В передней части клинка имеется сквозное овальное отверстие. Рукоять образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца в крестовине для надевания на ствол и Т-образного паза с пружинной защелкой в головке рукояти. Кнопка пружинной защелки ограждена пластмассовым буртиком. Ножны стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой с ограничителем для обхвата рукой при перекусывании проволоки, находящейся под напряжением. В нижней части ножен имеется овальный штифт, а на конце ножен — фигурный вырез. При накладывании клинка овальным отверстием на штифт штык превращается в ножницы для резки проволоки, которая перекусывается в фигурном вырезе при повороте клинка вокруг штифта. Общая длина 280 мм. |

Штык-нож к автоматам АКМ и АК-74

|

Клинок такой же, как у предыдущего образца. Пластмассовая рукоять несколько иной формы, головка рукояти стальная. Ножны почти по всей длине закрыты пластмассой. Нижняя часть ножен со штифтом и вырезом такая же, как у предыдущего образца.

Общая длина 270 мм. |

Штык-нож обр. 1989 г. к автоматам АК-74 и АН-94

|

Клинок однолезвийный, на обухе имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык для перепиливания стальных прутьев. В передней части клинка имеется сквозное прямоугольное отверстие. Рукоять пластмассовая, черная, с тремя поперечными утолщениями. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца в крестовине для надевания на ствол и Т-образного паза с пружинной защелкой в головке рукояти. Стальные ножны почти по всей длине закрыты черной пластмассой. Нижняя часть ножен со штифтом и вырезом такая же, как у двух предыдущих образцов. Общая длина 290 мм. |

PS Раньше смотрел инфу на эту тему, везде было написано, что длинна штык-ножа - 155 мм. А тут пишется, что 150. Долбаный инет. Кому верить? :)

А вообще, именно это - и есть оптимальная длинна лезвия. Такая же у финских ножей

|

|

Процитировано 1 раз

Легендарный штык-нож к винтовке Маузера |

|

|

|

|

Штык-нож к винтовке Маузера. Всегда о таком мечал. Правда, думал, что у него длинна лезвия - сантиметров 25. С него один к одному содран турецкий штык-нож и американский штык-нож:

Штык-нож образца 1935 года, модифицированный, к полуавтоматической винтовке М1 системы Гаранда.

Штыки данной модели являются модифицированными штыками образца 1935 года к винтовкам системы Маузера. Модификация заключается в припаивании дополнительной пластины с кольцом для ствола диаметром 13.4 – 13.8 мм к задней части крестовины и сошлифовки тонкого слоя металла со спинки рукояти в районе Т-образного паза в головке рукояти. Интересно, что модифицированные штыки одевались кольцом для ствола только на длину небольшого его отрезка, выходящего за пределы передней части основания прицела, тогда как оригинальные штыки американского производства одевались гораздо глубже и имели отверстия в крестовинах большего диаметра, чем турецкие переделки.

Штыки могут отличаться друг от друга не только благодаря тому, что как основа для модернизации использовались различные варианты турецких штыков к винтовкам системы Маузера. Отличия могут заключаться в форме и толщине пластин, припаянных к задней части крестовины и в диаметре отверстия для ствола в них.

Клинок штыка однолезвийный, с долом с обеих сторон. Рукоять образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками или винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка, с задней стороны крестовины припаяна пластина с кольцом для ствола меньшего диаметра. Ножны стальные, с овальным шпеньком и шариком на конце.

Маркировка штыка обычно состоит из номера штыка и клейма AS.FA (Askari Fabrika), расположенного на головке рукояти. Номер штыка может встречаться и на крестовине.

Общая длина: 365 мм

Длина клинка: 240 мм

Ширина Клинка: 25 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 13.4 – 13.8 мм

Чем не нож выживания? Ибо полая рукоятка ножа ножа выживания — вещь спорная. Толком туда ничего не спрячешь. А сломаться может. А тут: и нож, и как бы гарпун, и как бы мачете. Можно надеть его на палку. Я как-то ошибся остановкой, вышел позже. Идти пришлось через лесок. Навстречу — течная чука и штук 20 агрессивных крупных диких собак. Пожалел, что у меня нет ножа, который можно прицепить на палку, чтобы получить что-то вроде копья. Взял обычную палку. К счастью, собакам было не до меня.

Кстати, хорошая вещь в походе: сантехнические хомуты. Ими можно насмерть прикрепить обычный нож к палке деревянной, пластмассовой или алюминиевой. Поможет в лесу от диких собак или хулигана.

Но в городе такой длинный нож — задаром не нужен. 75% нападений происходят в подъездах. Тут нужен складной или выкидной нож.

|

|

Химоружие Квантунской армии угрожает Приамурью |

Правда, огласка получилась отнюдь не широкая. Хотя дальневосточникам не мешало бы знать, что металл, из которого сделаны снаряды, - не вечен, раноили поздно эти боезапасы могут громко заявить о себе. И пострадают не только китайцы. Все схроны химоружия находятся в бассейне Амура. Не надо забывать ипро наших шоп-туристов, которые посещают КНР.

Читать далее

(c) Газета "Хабаровский Экспресс" за 5-13 мая 2009

|

|

Чума от дьявола (Отряд 731) |

Из материалов допроса Кадзицука Рюди, 23.10.1949 г., Хабаровск.

Сегодня биологическое оружие (БО) вошло в моду у вождей стран «третьего мира» и у террористов. Его активно рекламируют различного рода эксперты, почему-то упорно обзывающие возбудитель сибирской язвы «вирусом», а геморрагическую лихорадку геморройной: они толкаются у кормушек различных фондов и наперебой твердят о БО, то как об «атомной бомбе бедных», то считают ложками количество ботулинического токсина, которым можно отравить человечество. Но так ли это в действительности? Могут ли страна или террористическое сообщество, не обладающие серьезным военным потенциалом, бросить реальный вызов сверхдержаве с помощью БО? В получении ответов на этот вопрос нам поможет способность истории делать зигзаги. Сегодня уже мало кто знает, что именно СССР в 1940 гг. первым попал в подобную ситуацию и сумел выдержать реальную биологическую войну, не прибегая к БО.

Читать далее

(c) supotnitskiy.narod.ru

|

|

Кухня Дьявола |

КУХНЯ ДЬЯВОЛА

Предлагаемая читателям книга известного японского прозаика и публициста Сэйити Моримуры "Кухня дьявола" рассказывает об одном из самых изуверских преступлений периода второй мировой войны - создании военщиной Японии бактериологического оружия и испытании его на живых людях.

К 1945 году Япония была готова к развязыванию бактериологической войны. В строго засекреченных бактериологических отрядах Квантунской армии в Маньчжурии уже были созданы огромные запасы бактерий, способных вызвать массовые эпидемии, а также технические средства доставки их к целям. Эффективность смертоносных бацилл была многократно проверена на тысячах живых людей различных национальностей в "лабораториях" и на специальных полигонах. Поражающая способность начиненных бациллами авиабомб и бактерий, распылявшихся с самолетов с помощью особых устройств, была "изучена" в ходе боевых операций японской военщины в Монголии и Китае.

Были уже размножены и географические карты советских дальневосточных районов с указанием населенных пунктов, водоемов и других объектов для бактериологического нападения. Бактериологическое оружие планировалось применить в первую очередь в районе Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, Читы. Сюда намечалось сбрасывать авиабомбы, наполненные чумными блохами, предусматривался также вариант распыления бактерий с самолетов.

Однако этим изуверским планам не суждено было осуществиться. "Вступление Советского Союза в войну против Японии и стремительное продвижение Советской Армии в глубь Маньчжурии,- заявил на суде в Хабаровске попавший в плен командующий Квантунской армией генерал Ямада,- лишило нас: возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран" (цит. по: Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. М., Госполитиздат, 1950, с. 27).

Советская Армия спасла миллионы людей от японской чумы. Военные преступники во главе с генералом Ямадой были сурово наказаны. Среди пленных оказалось несколько десятков военнослужащих и вольнонаемных Квантунской армии, имевших отношение к созданию и применению бактериологического оружия. Более четырех лет советские военные юристы, эксперты-медики, переводчики тщательно расследовали это преступление против человечества.

С 25 по 30 декабря 1949 года в городе Хабаровске состоялся судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Дело рассматривалось в открытых судебных заседаниях Военного трибунала Приморского военного округа. Перед судом предстали двенадцать человек, в том числе пять генералов.

На следствии с исчерпывающей полнотой была восстановлена история создания специальных секретных бактериологических формирований японской армии в Маньчжурии, выявлены их структура, назначение и практическая деятельность. Факты зверского уничтожения тысяч людей, переданных японской жандармерией на растерзание злодеям-экспериментаторам, полностью доказаны не только показаниями подсудимых и свидетелей, но и подлинными документами, извлеченными из захваченных войсками Советской Армии архивов японской жандармерии.

Читать книгу на x-libri.ru

|

Метки: книги |

Процитировано 1 раз