-Метки

-Рубрики

- авиация (159)

- История (146)

- бронетехника (133)

- Стрелковое оружие (115)

- А что у них? (88)

- Обсуждаем (55)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Bellum nec timendum, nec provocandum. — Не надо ни бояться войны, ни вызывать её.

Армия Китая попрощалась с самым известным своим боевым истребителем J-6 - копией советского МиГ-19 |

В минувший уикэнд новостной телеканал Центрального телевидения КНР показал необычный репортаж. На одном из военных аэродромов прошла церемония прощания с последними истребителями J-6. "Ветеран" не просто тихо списывается в запас. Истребителю, который верой и правдой служил более сорока лет, в Китае устроили торжественные проводы.

Метки: китай |

Неужели, МО будет закупать IVEKO вместо «Тигров»? |

Неужели, МО будет закупать IVEKO вместо «Тигров»?

http://www.rg.ru/2010/08/06/bronevik-site.html

Птичкин уже попал в разряд оналитегов. А точнее, показал себя как человека, который даже отдалённо не имеет понятия о бронетехнике. Помнится, разбирал его статью, где был ляп на ляпе. И свой титул он в очередной оправдал: вместо LMV M65 дал четрыхосный броневик… Или редактора напутали? Фиг его знает.

В общем, списывать на оналитегов уже не получается. Похоже, и впрям решили задобрить итальянцев…

|

|

F-104. История истребителя-легенды:) |

Истребитель создавался на основе опыта полетов экспериментальных ракетных самолетов Х-1, показавших, что на скоростях порядка двух "Махов" преимущества недавно вошедшего в практику стреловидного крыла исчезают. В этом диапазоне скоростей наиболее оптимальным становится треугольное или прямое крыло малого удлинения. Джонсон остановил свой выбор на прямом трапециевидном крыле очень малой площади, с удлинением всего 2,45, чрезвычайно тонким профилем и острой передней кромкой. Относительная толщина профиля составляла всего 3,4%, а радиус кривизны передней кромки - 0,44 мм! Такое крыло обладает крайне низкой подъемной силой. Чтобы обеспечить более-менее приемлемые взлетно-посадочные характеристики, Джонсон оборудовал машину отклоняемыми носками крыла по всему размаху и крупными щелевыми закрылками с большой хордой.

Кроме того, самолет оснащался Т-образным хвостовым оперением с цельноповоротным стабилизатором, установленным на вершине киля. Существенным недостатком подобной схемы (прямое крыло и "классическое" оперение с хвостовым стабилизатором) является тенденция к затягиванию в пике на трансзвуковых скоростях. Но конструктор надеялся, что за счет высокой тяговооруженности самолет сможет быстро "проскакивать" опасные режимы. В качестве основного вооружения предполагалась новейшая шестиствольная 20-миллиметровая пушка Т-171 "Вулкан" с огромной, доселе невиданной скорострельностью - 6000 выстрелов в минуту. Опыта размещения такого орудия на самолете у американцев еще не было. Предусматривалась также возможность оснащения истребителя управляемыми ракетами класса "воздух-воздух".

Еще одной новинкой, заложенной в проекте, стало катапультное кресло фирмы "Локхид". Оригинальной особенностью этого средства спасения являлось катапультирование летчика не вверх, а вниз. Такая система, казалось, обладала массой достоинств: легкостью, компактностью, отсутствием необходимости в массивном заголовнике и механизме сброса фонаря. Поскольку летчика не нужно было "перебрасывать" через хвостовое оперение, а само кресло стало легче, появилась возможность установить пиропатрон меньшей мощности. К тому же при катапультировании вниз для пилота устранялась опасность компрессионных травм позвоночника.

Но все достоинства перечеркивались одним, поистине смертельным недостатком: катапультирование на малых высотах фактически представляло собой "вбивание" летчика в землю! Чтобы парашют успел раскрыться, высота срабатывания катапульты должна была составлять не менее 500 метров. Таким образом, при возникновении аварийной ситуации на взлете или посадке пилот новой машины был обречен. Однако на это ее создатели и заказчики почему-то не обратили внимания. В ноябре 1952-го проект Джонсона под обозначением L-246 был "высочайше одобрен" комиссией ВВС. А уже 12 марта 1953-го (напомним, еще шла корейская война) министерство обороны разместило на фирме "Локхид" заказ на постройку двух прототипов тактического дневного истребителя, получившего армейское обозначение XF-104 и традиционно красивое название "Старфайтер" ("Звездный боец").

Руководство ВВС оптимистично полагало, что в 1956 году новый истребитель начнет заменять в строевых частях "Супер Сейбр", который в 1953-м проходил летные испытания. Вначале все шло четко по плану. Постройка прототипов на заводе фирмы "Локхид" в городе Бэрбэнк заняла меньше года. Генералы от авиации возлагали на самолет столь большие надежды, что еще до окончания работ над первым экземпляром заказали постройку 17 предсерийных YF-104 и шести серийных F-104A! Не совсем понятно, на чем основывалось такое доверие к еще не летавшей машине. Тем более, что уже в процессе сборки прототипов выяснилось, что предназначенные для них двигатели "Дженерал Электрик" J79-GE-3 не будут готовы к сроку. Чтобы не откладывать начало летных испытаний, самолеты решили временно оснастить менее мощными английскими ТРД "Армстронг-Сиддли" "Сапфир", которые выпускала по лицензии американская фирма "Райт".

В феврале 1954 года первый прототип XF-104 поступил на военно-воздушную базу Эдварде в Калифорнии, а 27 числа того же месяца начал рулежки по аэродрому. 5 марта самолет под управлением летчика-испытателя Тони ле Вье впервые поднялся в воздух. И сразу начались проблемы. Попытка пилота убрать шасси закончилась неудачей. Вдобавок ле Вье отметил сбои в работе топливного насоса. То же повторилось и во втором полете. Но с этими неполадками в конце концов удалось справиться. Летные испытания продолжались, выявляя все новые дефекты. И все же 25 марта 1955 года XF-104 ╧1 достиг скорости, соответствующей числу М=1,79, и потолка 15000 м. Это давало уверенность в том, что с "родным" и более мощным "движком" он сможет преодолеть заветный барьер в два "Маха".

В апреле на XF-104 ╧2 начались испытания вооружения. Первая же попытка стрельбы из пушки в полете едва не привела к катастрофе. Стреляные гильзы, вылетавшие из отверстия гильзосброса, с такой силой били по фюзеляжу, что проломили дюралевую обшивку в опасной близости от магистрали подачи топлива. Обшивку в нужном месте усилили, однако вторая попытка открыть огонь из "Вулкана", предпринятая 25 апреля, оказалась для машины роковой. В момент стрельбы орудие сорвалось с лафета и разнесло снарядами носовую часть самолета. Испытателю Герману Саломону оставалось только катапультироваться. Так была заполнена первая строка в огромном списке летных происшествий, которыми сопровождалась карьера F-104. Гибель прототипа повлекла за собой длительный перерыв в испытаниях. Всем было ясно, что "Старфайтер" нуждается в серьезных доработках. О планах принятия его на вооружение в 1956 году пришлось забыть.

Почти 10 месяцев ушло на постройку первых экземпляров предсерийных YF-104. Помимо штатных двигателей J-79, они обладали еще целым рядом конструктивных отличий. С нерегулируемыми сверхзвуковыми воздухозаборниками, которыми оснащался XF-104, оказалось, почти невозможно обеспечить устойчивую работу двигателей на всех полетных режимах. Чтобы избежать "запирания" воздухозаборников скачками уплотнения, на YF-104 и всех дальнейших модификациях применили регулируемые центральные конусы, размещенные на входах в воздухозаборники и придающие нужное направление воздушному потоку. Кстати, поначалу эти конусы считались настолько секретными, что на торжественной церемонии выкатки первого YF-104 из сборочного цеха, состоявшейся 16 февраля 1956 года, воздухозаборники были скрыты от взоров большими металлическими чехлами.

Летные испытания XF-104 показали, что предусмотренная на нем механизация крыла оказалась все же недостаточной. Скорость на посадке и длина пробега были слишком велики. Поэтому YF-104 оборудовали системой сдува пограничного слоя (СПС), позволившей снизить посадочную скорость на 20% и довести ее до "вполне приемлемых" 265 км/ч. Посадочная дистанция сократилась на 25%, что позволило эксплуатировать машину на большинстве американских и западноевропейских авиабаз с твердым покрытием. Принцип работы СПС заключался в том, что сжатый воздух, отбираемый от компрессора двигателя, подавался на закрылки, резко повышая их эффективность. Система включалась автоматически при отклонении закрылков на 15 град, и выходила на полную мощность при их отклонении на максимальный посадочный угол в 45 град.

Благодаря высокому авторитету Кларенса Джонсона руководство ВВС по-прежнему сохраняло доверие к его самолету. 14 декабря 1955 г., когда YF-104 еще находились в процессе сборки, с фирмой "Локхид" заключили контракт на поставку 155 серийных экземпляров истребителя F-104A, 18 разведчиков RF-104A и 26 учебных "спарок" F-104B, существовавших пока лишь на бумаге. В дальнейшем предполагалось заказать еще 700 перехватчиков со сроком поставки до конца 1958 года. Завод в Бэрбэнке сразу, не дожидаясь результатов испытаний YF-104, приступил к выполнению контракта. Между тем, 17 февраля 1956 года поднялся в небо первый экземпляр YF-104. Вскоре за ним последовали остальные, и испытания на авиабазе Эдварде развернулись по полной программе. Уже 27 апреля истребитель развил скорость более двух "Махов", став первым в мире боевым самолетом, преодолевшим этот рубеж. Но с испытательного полигона поступали не только радостные известия. Проблемы сыпались одна за другой. Особенно досаждал "сырой" двигатель, проходивший отладку вместе с самолетом. Много времени и сил заняла доработка регулируемого сопла и форсажной камеры. А когда дело дошло до вооружения и электроники, у самых отъявленных оптимистов стали зарождаться сомнения относительно перспектив новой машины.

Оказалось, что из-за слабой маневренности на сверхзвуковых скоростях пилоту "Старфайтера" чрезвычайно сложно занять позицию для прицельной стрельбы из пушки. Кроме того, установленный на истребителе радиодальномер при таких скоростях начинал безбожно "врать", а характеристики бортового радиолокатора уже не соответствовали требованиям военных. Также существовала реальная угроза, что самолет, летящий на скорости полтора-два "Маха", догонит снаряды, выпущенные из собственной пушки, и врежется в них! Вдобавок ко всему пороховые газы при стрельбе из "Вулкана" попадали в воздухозаборник, а это могло привести к помпажу и остановке двигателя. В конце концов, на серийных F-104A решили вообще отказаться от пушки, а на ее месте разместили балансировочный груз. Так "Старфайтер" стал истребителем, вооруженным только управляемым ракетным оружием.

Все предсерийные YF-104 были задействованы в обширной программе испытаний, длившихся весь 1956 год. В декабре к ним присоединились и первые F-104A, начавшие выходить из цехов завода в Бэрбэнке. Внешне они отличались от прототипов наличием небольшого подфюзеляжного киля и... тормозного крюка - вещи, характерной скорее для палубных, а не для сухопутных машин. Это устройство было призвано заменить тормозной парашют при базировании на аэродромах, оборудованных аэрофинишерами. F-104A также оснащались полным комплектом бортового радиоэлектронного оборудования. В 1957 году тестирование "Старфайтера" продолжалось. Всего в нем приняли участие 52 самолета, совершивших в общем счете более 8000 вылетов. Шесть машин, в том числе оба прототипа XF-104 разбились в ходе этих испытаний.

Между тем, интерес военных к изделию "Локхида" продолжал падать. К "Старфайтеру" стали предъявлять претензии в недостаточной дальности, морально устаревшей РЛС и чрезмерной строгости в управлении. Теперь его уже не рассматривали в качестве основного перехватчика на долгую перспективу, а лишь как "промежуточный этап" до принятия на вооружение истребителя F-106 "Дельта Дарт", обладавшего более высокими характеристиками. В феврале 1957-го ВВС аннулировали контракт на разведчики RF-104, заказ на F-104A был снижен со 155 до 146 экземпляров, а о планах постройки 700 "сто четвертых" военные теперь предпочитали вообще не вспоминать. Однако уже заказанные машины продолжали сходить с конвейера. 16 января 1957-го взлетела первая "спарка" F-104B. На ней, как и на F-104А, отсутствовала пушка, а уборка носовой стойки шасси осуществлялась поворотом назад, как на первых двух прототипах.

26 января 1958-го первая строевая часть американских ВВС - 83-я эскадрилья ПВО (Fighter Interceptor Squadron - сокращенно - FIS), размещенная на авиабазе Хэмилтон Филд, начала переучиваться на "Старфайтеры". 20 февраля эскадрилья приступила к боевому дежурству. Начало служебной карьеры новой машины вызвало шок. В течение одного месяца несколько истребителей разбилось в авариях, и уже в апреле 1958-го "Старфайтеры" временно отстранили от полетов. Оказалось, что перехватчик, который могли пилотировать готовые ко всему летчики-испытатели - мастера высочайшего класса, был слишком сложен для обычных строевых пилотов, даже обладавших большим налетом на иных типах боевых самолетов. По словам одного из летчиков: "F-104 никому не прощал ошибок. Сломать себе шею на нем было легче легкого. Другие самолеты его поколения предупреждали о неправильных действиях пилота тряской, креном или другими факторами. "Старфайтер" же - никогда. Он просто срывался в штопор и падал на землю".

Первоначальный энтузиазм американских пилотов по поводу нового перехватчика быстро пошел на убыль. Это довольно ярко отразилось в смене кличек, которыми награждали локхидовский истребитель на авиабазах. Сперва F-104 за своеобразный внешний облик, придававший ему сходство с ракетой, и за высокие летные характеристики прозвали "бескрылым чудом". Затем, это хвалебное прозвище, сменилось на более нейтральное - "серебряный осколок". И наконец, по мере того, как "звездный боец" уносил в могилу все новых пилотов, за ним укрепилась совсем уж мрачная формула - "алюминиевый гроб". Естественно, что такая репутация "Старфайтера" никак не устраивала фирму "Локхид", которой надо было по крайней мере окупить затраты на его разработку. Чтобы подогреть интерес военных, F-104 решили оснастить "супероружием" - управляемой ракетой "Джини" класса "воздух-воздух", оснащенной ядерным боезарядом. Взрыв боеголовки "Джини" мощностью в килотонну гарантированно уничтожал любые воздушные объекты на расстоянии до 300 метров.

Проблема заключалась в большом диаметре корпуса ракеты. Будучи подвешенной под фюзеляжем F-104, она при взлете едва не скребла по бетонке, а посадка с не сброшенной "Джини" была вообще невозможна. Кроме того, при запуске на сверхзвуковых скоростях ракету "присасывало" воздушным потоком к фюзеляжу. Чтобы "отодрать" боеприпас от самолета, потребовалась разработка специальной трапеции, наподобие тех, что применялись на пикирующих бомбардировщиках времен Второй Мировой. Испытания "Старфайтера" с "Джини" продолжались весь 1958 год, но на вооружение этот "тандем" так и не приняли. Эксперты ВВС решили, что в качестве носителя такого оружия более эффективен всепогодный "Дельта Дарт". Также ничем закончились попытки оснастить F-104A системой дозаправки в воздухе. Система долго испытывалась, но, в конце концов, ее посчитали не слишком надежной, да и не очень нужной для перехватчика.

Позднее оборудование для воздушной дозаправки установили на некоторых "Старфайтерах" модификации "С". Эта модель стала воплощением планов Тактического авиационного командования США по расширению боевых возможностей F-104 путем превращения его в многоцелевой истребитель, способный наносить удары но наземным объектам. F-104C получил более мощный двигатель J79-GE-7, новое прицельное оборудование, а также дополнительный подфюзеляжный пилон для подвески ракет воздух-поверхность и авиабомб различных типов, в том числе - ядерных. Тормозной крюк демонтировали, а площадь тормозного парашюта увеличили.

Самолет был заказан в серии, но в качестве ударной машины "Старфайтер" оказался так же далек от идеала, как и в роли перехватчика. Поэтому все ограничилось постройкой в 1958 году 77 одноместных F-104C и 21 двухместной учебной машины на его базе, получившей обозначение F-104D. В октябре 1958-го F-104C и D поступили на вооружение 479-го тактического авиакрыла (TFW), размещенного на авиабазе Джордж в Калифорнии. На этом закупки "Старфайтеров" американскими ВВС окончательно прекратились. А уже в 1960 году военно-воздушные силы начали снимать F-104A и F-104B с вооружения боевых эскадрилий и передавать их Национальной гвардии (что-то вроде вспомогательных частей, предназначенных для проведения учебных сборов и переподготовки резервистов). В марте 1960-го "Старфайтеры" получила 157-я эскадрилья "национальных гвардейцев", в апреле - 151-я и в июне - 197-я.

Еще 22 машины в том же году переоборудовали в самолеты-мишени для испытаний зенитно-ракетных комплексов. На самолетах, получивших новый индекс QF-104, демонтировали радары и часть радиооборудования, а взамен установили телекамеры, системы дистанционного управления, дымовые генераторы (для повышения визуальной заметности мишени) и самоликвидаторы. QF-104 применялись, в частности, при испытаниях зенитных ракет IM-99 "Бомарк". В 1963-м, во время так называемого "кубинского ракетного кризиса", когда появление советских ядерных ракет на Кубе поставило СССР и США на грань войны, американцы провели скрытую мобилизацию. Часть "Старфайтеров" на время вернули из Национальной гвардии обратно в ВВС и вооружили ими 319-ю и 331-ю эскадрильи перехватчиков. Когда кризис миновал, самолеты возвратили обратно. В середине 60-х годов F-104A и В были окончательно сняты с вооружения и отправлены на базы хранения, а оттуда - на слом.

Военная служба F-104C и D продолжалась немного дольше. Этим машинам пришлось даже повоевать в Юго-восточной Азии. Правда, ратной славы они там не стяжали. В начале 1965 года 479-е авиакрыло перебросили на южновьетнамскую авиабазу Да-Нанг для участия в боевых действиях. Оттуда "звездные бойцы" совершали налеты на лагеря и другие объекты партизан Вьетконга. Об эффективности их работы американцы ничего не пишут, но, судя по всему, она вряд ли была высокой. Ведь уже через пару месяцев от применения F-104 в качестве ударной машины отказались, а 479-е авиакрыло отправили на Тайвань.

Там "Старфайтеры" подключили к выполнению задач ПВО. Истребители патрулировали вдоль побережья и над Тайваньским проливом, дабы воспрепятствовать возможным налетам на остров китайских ВВС. 20 сентября один из "Старфайтеров" по ошибке (так, по крайней мере, утверждают американцы) вторгся в китайское воздушное пространство. Это событие стало последним в жизни майора американских ВВС Филиппа Смита. Его истребитель был перехвачен и сбит китайским МиГ-19. Не помогла ни высокая скорость "звездного бойца", ни самонаводящиеся ракеты "Сайдуиндер". Очередь из 30-милиметровой пушки отправила "Старфайтер" вместе с пилотом на дно морское. А вскоре все остальные самолеты этого типа вернулись в США. Взамен прибыли несколько десятков F-104A, переданных тайваньским ВВС в рамках программы военной помощи.

Вторая попытка боевого применения "Старфайтеров" состоялась почти через год. Летом 1966-го одну эскадрилью, выведенную из состава 479-го TFW, вновь отправили в Индокитай. Самолеты прибыли на авиабазу Убон в Таиланде и вошли в состав 8-го авиакрыла, участвовавшего в налетах на Северный Вьетнам. F-104 должны были обеспечивать воздушное прикрытие бомбардировщиков. В этой роли они использовались до июля 1967 года, но, по американским данным, ни разу не встречались в воздухе с северовьетнамскими истребителями. Согласно официальной информации пресс-службы ВВС США, за год службы во Вьетнаме F-104C совершили 2269 боевых вылетов общей продолжительностью 8820 часов. Никаких других сведений (например, о потерях) американцы не приводят. В то же время, вьетнамцы утверждают, что их ПВО сбила пять самолетов, опознанных по обломкам как F-104. Сразу по возвращении в Штаты все "Старфайтеры" перевели в резерв и сдали на базу хранения Дэвис Монтан. Там они простояли на консервации до 1975 года, после чего были окончательно списаны и отправлены в металлолом.

На этом закончился американский период в истории "звездных бойцов". Начиная с 1956 года для ВВС Соединенных Штатов было построено в общем счете 296 "Старфайтеров", включая прототипы. Только за период до 1963 года и только на территории США 49 из них разбилось в авариях и катастрофах. За тот же период "Старфайтер" стал алюминиевым гробом в буквальном смысле этого слова для 18 американских пилотов.

Поскольку ВВС США еще в 1958 году отказались от дальнейших закупок ╚Старфайтера╩, единственная надежда фирмы ╚Локхид╩ оставалась на экспорт. Но продавать самолет по прозвищу ╚алюминиевый гроб╩ - дело вполне безнадежное. Прекрасно осознавая это, фирма развернула невиданную по масштабам программу рекламной ╚раскрутки╩ своего детища. Кампания велась одновременно в трех направлениях.

С одной стороны широко пропагандировались реальные достижения машины в виде установленных на ней авиационных рекордов. Очень кстати, как раз в мае 1958-го, ╚Старфайтер╩ установил официальные мировые рекорды скорости (2259 км/ч) и высоты полета (27811 м). В декабре того же года к ним добавились рекорды скороподъемности на высоты от 3000 до 25000 метров. Яркими репортажами об этих событиях пестрели все авиационные издания. В описаниях ╚Старфайтера╩ щедро проплаченные журналисты не жалели восторженных эпитетов. О недостатках машины, разумеется, не говорилось ни слова. Кроме того, наиболее опытные и хорошо изучившие ╚повадки╩ ╚Старфайтеров╩ американские пилоты выполнили на них серию демонстрационных полетов над Западной Европой. Приглашенные зрители из числа местных военных, политиков и госслужащих высокого ранга имели возможность наблюдать, как изящный остроносый истребитель стремительно разгоняется и ╚свечой╩ уходит вверх, наглядно подтверждая свою великолепную скороподъемность.

Но все это была лишь ╚надводная часть айсберга╩. Одновременно с газетной шумихой и рекламными показами высокопоставленные американские генералы, чиновники и бизнесмены, так или иначе связанные с ╚Локхидом╩, вели негласную ╚обработку╩ военно-политического руководства союзников США по НАТО с целью убедить их принять на вооружение ╚чудо-истребитель╩. А был еще и третий, совсем уж тайный аспект кампании по навязыванию F-104 зарубежным клиентам, о котором на западе до сих пор предпочитают помалкивать. О нем мы расскажем чуть позже. Неудивительно, что усилия лоббистов ╚Старфайтера╩ вскоре увенчались успехом. Целый ряд западноевропейских стран выразил готовность принять машину на вооружение и приобрести лицензии на серийное производство. Правда, в число этих стран не входили Англия и Франция, наотрез отказавшиеся от американского ╚гастролера╩. Зато министерство обороны Западной Германии уже 6 ноября 1958 года под мощным нажимом из-за океана приняло решение сделать F-104 основным боевым самолетом Люфтваффе. Это означало приобретение и постройку по лицензии не менее 700 машин, то есть в два с лишним раза больше, чем летало в Соединенных Штатах! Так самолет, который у себя на родине считался бесперспективным, обрел ╚второе дыхание╩, а фирма ╚Локхид╩ - многомиллионные прибыли.

Немцам требовалась универсальная многоцелевая машина - перехватчик, легкий бомбардировщик, разведчик, штурмовик. Несмотря на очевидную противоречивость этих требований, фирма ╚Локхид╩ взялась быстро сделать из ╚Старфайтера╩ такую машину. Ее не смутило даже то, что неизбежное при этом утяжеление самолета сделает его еще более сложным и опасным в пилотировании. Новая модификация получила обозначение F-104G. За основу взяли истребитель-бомбардировщик F-104C. В дополнение к двум узлам подвески на концах крыла и четырем подфюзеляжным его оснастили еще двумя подкрыльевыми пилонами для бомб, ракет или подвесных топливных баков. Максимальная боевая нагрузка возросла с 1700 до 2177 кг. В фюзеляже вновь появилась шестиствольная пушка ╚Вулкан╩, которую наконец-то удалось довести ╚до ума╩.

Из-за увеличения полезной нагрузки максимальный взлетный вес самолета достиг 13 тонн. Это потребовало соответствующего усиления конструкции шасси и повышения мощности двигателя. Первые экземпляры F-104G оснащались двигателями J79 -GE-11A с тягой 4536 кг (7167 кг - на форсаже), но на большинство серийных машин ставили более мощные J79-GE-19 с тягой 5384 кг (8120 кг - на форсаже). Таким образом, тяговооруженность самолета не уменьшилась по сравнению с базовой модификацией, но нагрузка на площадь несущих поверхностей возросла еще больше, составив при максимальном взлетном весе огромную даже для современных гиперзвуковых машин величину 716 кг на квадратный метр (для сравнения, у главного потенциального оппонента ╚Старфайтера╩ - советского истребителя МиГ-21Ф-13 максимальная взлетная масса составляла всего 8625 кг, а нагрузка на площадь - 375,8 кг/кв.м, то есть почти вдвое меньше). Планер самолета усилили для обеспечения возможности полетов со сверхзвуковой скоростью вблизи земли (считалось, что таким образом ╚Старфайтерам╩ будет легче прорывать мощную ПВО СССР и стран Варшавского договора). Для повышения устойчивости и управляемости площадь киля и руля поворота сильно увеличили, заметно изменив тем самым внешний облик машины.

Еще одним важным нововведением стало катапультное кресло ╚Локхид╩ С-2, оснащенное системой катапультирования вверх. Однако это кресло все равно не обеспечивало спасения летчика на высотах менее 200 метров. Кстати, германские представители сначала настаивали на установке английских кресел ╚Мартин-Бейкер╩ GQ-7 класса 0-0, как более безопасных, но фирма ╚Локхид╩, не желая терять часть прибылей, решительно воспротивилась. В конце концов немцы сдались. Если бы они знали, чем это для них обернется...

Кроме того, на истребитель по требованию заказчика вернули тормозной крюк. Командование Люфтваффе опасалось, что в случае войны летчикам придется садиться на частично разрушенные в результате бомбежек взлетно-посадочные полосы, а значит, длину пробега надо сократить до минимума. На практике, слава Богу, до этого не дошло, и тормозной крюк фактически использовался только на тренировках по его применению. Обычно же вполне хватало тормозного парашюта. Проект F-104G был закончен уже в конце 1958 года. А 18 марта 1959-го с ФРГ подписали контракт на поставку 66 одноместных экземпляров машины и 33 ╚спарок╩ TF-104G (позднее переименованы в F-104F). Остальные 600 машин немцы планировали сделать сами.

Пока в Калифорнии шла постройка прототипа, ╚коммивояжеры╩ фирмы ╚Локхид╩ продолжали активно ╚проталкивать╩ ╚звездного бойца╩ на международный рынок вооружений. Теперь у них появился еще один важный козырь - согласие Германии на эту машину. 2 июля 1959-го на ╚Старфайтере╩ остановил свой выбор ближайший сосед США - Канада. А в следующем году контракты посыпались один за другим: 2 марта - Италия, 20 апреля - Голландия, 20 июня - Бельгия, 8 ноября - Япония. Все эти страны намеревались строить машины своими силами. Кроме того, еще ряд стран, не имевших развитой авиапромышленности, выразил готовность закупать F-104 американской или немецкой сборки. К ним относились Дания, Греция, Испания, Норвегия, Турция и Пакистан. Так ╚Старфайтер╩ на глазах превращался из вызывающего опасение неудачника в один из самых распространенных боевых самолетов мира. Вот ярчайшее подтверждение американской поговорки о том, что при хорошей рекламе можно продать даже дохлую крысу! Для совместной лицензионной постройки ╚Старфайтеров╩ европейские авиафирмы образовали консорциум BING (Бельгия √ Италия √ Нидерланды - Германия), в который входили бельгийские заводы SABCA, голландские ╚Фоккер╩ и ╚Авиоланда╩, итальянские FIAT и ряд западногерманских предприятий, образовавших группу Arge Sud. Названия этих предприятий говорят сами за себя: ╚Мессершмитт╩, ╚Хейнкель╩, ╚Дорнье╩, ╚Блом унд Фосс╩, ╚Зибель╩. Когда-то они были гордостью немецкого самолетостроения. Теперь же им приходилось лишь копировать далеко не лучший американский образец. В Канаде выпуском ╚Старфайтера╩ занялась фирма ╚Кэнэдэйр╩, а в Японии - концерн ╚Мицубиси╩.

Не дожидаясь появления F-104G, немцы уже в конце 1959 года сформировали первую учебную группу ╚Старфайтеров╩, отобрав для нее пять опытных пилотов во главе со знаменитым асом Второй Мировой войны Гюнтером Раллем. В дальнейшем этим летчикам предстояло стать инструкторами и обучать других полетам на F-104. Интересно, что группа размещалась на калифорнийской авиабазе Люк, а самолеты для нее (двухместные F-104D) передали непосредственно из ВВС США. С них смыли американские ╚звезды и полосы╩, нарисовав черные тевтонские кресты и тактические номера. В феврале 1960-го немцы приступили к тренировкам над калифорнийской пустыней. 5 октября 1961 года оторвался от земли первый экземпляр F-104G (пока еще американской сборки)

Немецкие пилоты знали, что ╚Старфайтер╩ - строгая и в чем-то даже коварная машина. Но они и не подозревали, что летать на нем будет ТАК страшно. Катастрофы начались сразу, и их было гораздо больше, чем в США. Американцы использовали F-104 в основном как высотный скоростной перехватчик, и именно такие задачи чаще всего приходилось отрабатывать летчикам. Немцев же учили наносить бомбоштурмовые удары на относительно малых скоростях и высотах, то есть - делать то, для чего ╚Старфайтер╩ изначально не был предназначен, причем как раз на тех полетных режимах, на которых он становился наиболее опасен.

Из-за несовершенства катапультных сидений ╚Локхид╩ у германских пилотов, как правило, не оставалось шансов спастись в случае возникновения нештатной ситуации. А подобных ситуаций хватало с избытком. ╚Старфайтер╩, как уже говорилось, не прощал ни малейшей ошибки. Тем более, если он был увешан бомбами, ракетами и топливными баками. Крохотные ╚лезвия╩ крыльев с трудом держали в воздухе 13-тонную машину, а полет напоминал балансирование на острие иглы. И ведь при этом надо было еще стараться поразить цель! Неудивительно, что при выполнении полетных заданий летчики бились один за другим.

Поначалу командование Люфтваффе старалось не допускать огласки беспрецедентной аварийности ╚Старфайтера╩. Но когда счет погибших пошел на десятки, держать это в тайне было уже невозможно. Наиболее жутким стал 1965 год, когда ╚звездный боец╩ отправил на тот свет более 30 западногерманских пилотов. Фактически из летавших в тот момент на ╚Старфайтерах╩ погиб каждый десятый. Почти еженедельно на авиабазах проходили траурные церемонии по поводу очередной жертвы. В конце концов информация проникла в печать и разразился грандиозный скандал. На страницах газет появились злые карикатуры, изображавшие ╚Старфайтер╩ в виде летающего гроба с маленькими крылышками, а журналисты задавались вопросом: почему такой самолет был принят на вооружение и растиражирован в сотнях экземпляров? Военные отказывались от комментариев или давали маловразумительные ответы, то и дело ссылаясь на служебную тайну.

Ответ пришел только спустя несколько лет, причем не из ФРГ или США, а из Японии. У нас нет статистики авиакатастроф со ╚Старфайтерами╩ в ╚стране восходящего солнца╩, но вряд ли ситуация там радикально отличалась в лучшую сторону от того, что происходило в Европе. На этом фоне в 1971 году ряд высокопоставленных японских должностных лиц, ответственных за программу ╚Старфайтера╩, был изобличен в получении крупных денежных взяток от эмиссаров фирмы ╚Локхид╩. Нашумевшее ╚дело Локхида╩ привело к отставке кабинета министров Японии, а несколько наиболее ╚замаранных╩ чиновников оказалось на скамье подсудимых.

В ФРГ скандал удалось замять, и под суд никого не отдали, но все же трудно поверить в то, что принятие на вооружение смертельно опасного для собственных пилотов самолета объясняется лишь несколькими поставленными им рекордами и рекламной шумихой. Тем более, что у немцев был богатый выбор: помимо ╚Старфайтера╩, им предлагали американские F-105 ╚Тандерчиф╩, F11F ╚Тайгер╩ и F-5 ╚Фридом Файтер╩, английские ╚Бакканир╩ и ВАС ╚Лайтнинг╚, французский ╚Мираж III╩ и итальянский ╚Фиат╩ G-91. Ни одна из этих машин не пользовалась столь мрачной репутацией, как F-104. Но все же выбрали почему-то именно его, а летчикам пришлось расплачиваться за это своими жизнями. Вопрос повышенной аварийности ╚Старфайтеров╩ в западной (прежде всего - американской) авиационной литературе обычно рассматривался так, будто это явление характерно только для Западной Германии, а в других странах все обстояло нормально. На самом же деле ╚Старфайтеры╩ постоянно бились везде, где летали. Просто в ФРГ это вызвало большой общественный резонанс и выплеснулось на страницы печати. А незавидный ╚рекорд╩ по части аварий и катастроф на ╚Старфайтерах╩ поставила Канада. Там из 238 машин данного типа разбилось 112 (почти 50%!), при этом погибло 37 пилотов.

Попытки обвинить в катастрофах самих немцев, и плохую погоду направлены лишь на то, чтобы отвлечь внимание от истинного виновника, то есть - от фирмы ╚Локхид╩, создавшей ╚алюминиевый гроб╩. Ведь не секрет, что многие американские авиационные издания в той или иной степени финансируются концерном ╚Локхид-Мартин╩, а значит, любая критика в его адрес на их страницах вряд ли возможна. В 1966 году немцы решились, наконец, принять меры для повышения безопасности полетов на ╚Старфайтерах╩. К тому времени F-104 уже успел отправить в ╚лучший мир╩ 65 пилотов Люфтваффе.

Чтобы притормозить этот ╚конвейер смерти╩, самолеты начали переоснащать катапультными креслами ╚Мартин-Бейкер╩, обеспечивающими спасение летчиков на любых скоростях и высотах. Фирма ╚Локхид╩ вновь заявила протест, угрожая прекращением технической поддержки, но немцы на этот раз проявили твердость. Кстати, еще раньше ту же операцию по замене кресел ╚явочным порядком╩ произвела Дания, а в дальнейшем от сидений ╚Локхида╩ отказались и остальные эксплуатанты ╚Старфайтеров╩. Кроме того, истребители оборудовали высокочувствительной световой сигнализацией, извещающей пилота о любых неполадках в работе двигателя и других систем. Указанные мероприятия провели в течение 1967 года на всех западногерманских F-104. Эти меры привели к двояким результатам. С одной стороны число катастроф снизилось (напомним, что катастрофа отличается от аварии наличием человеческих жертв), но с другой - количество разбитых машин, наоборот, возросло еще больше! Дело в том, что большинство пилотов уже настолько боялось летать на ╚Старфайтерах╩, что при малейшей угрозе, не задумываясь, покидало кабину. Стоило только загореться одной из многочисленных лампочек аварийной сигнализации, как летчик моментально приводил в действие механизм катапульты.

До 1973 года Люфтваффе потеряло в авариях 205 ╚Старфайтеров╩. Чтобы компенсировать эти потери пришлось выпустить дополнительное количество машин, так что общее число ╚сто четвертых╩, поступивших на вооружение западногерманских ВВС, достигло 916 экземпляров. Аварии продолжались и в дальнейшем. По данным на 1983 год, в ФРГ разбилось 269 F-104, что привело к гибели 110 пилотов. И это не считая тех многочисленных жертв среди гражданского населения, на чьи дома рухнули вышедшие из повиновения ╚звездные бойцы╩. Итоговое количество разбитых западногерманских ╚Старфайтеров╩ нам не известно, но по косвенным данным оно составило не менее 300 экземпляров. Последняя авария произошла в 1989 году, когда F-104 уже снимали с вооружения Люфтваффе как морально и физически устаревший. А последний полет ╚звездного бойца╩ с черными крестами на крыльях состоялся в мае 1991 года. Другие страны НАТО начали избавляться от ╚Старфайтеров╩ еще раньше. В 1973 году это сделала Испания, в 1983-м - Бельгия и Норвегия, в 1984-м - Голландия, в 1986-м - Дания и Канада. В 1979-м иорданские пилоты пересели с F-104 на F-5E, а в 1985-м японцы перевооружили свои эскадрильи ╚Старфайтеров╩ на F-4EJ и F-15. К началу 1990-х годов ╚Старфайтеры╩ оставались на вооружении в Греции, Турции, на Тайване и в Италии.

http://www.airwar.ru/enc/fighter/f104.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/f104g.html

Достойный предок локхидовскому Ф-35:)

Метки: авиация сша |

Как работает дистанционный подрыв гранаты у XM307? |

Мне кажется, там должен быть электроспуск и электродтонатор. Программатор задаёт время разрыва гранаты после вылета из ствола. Инициирует зажигание детонатора. А потом через тысячные доли секунды инициирует подрыв пороха в гильзе. Гранаты вылетает. И взрывается в заданном месте.

А то есть мнение, что в каждой гранате микрочип…

Статья в Википедии

http://ru.wikipedia.org/wiki/XM307_ACSW

Видео

Метки: xm307 |

Понравилось: 1 пользователю

Беларусь планирует экспорт беспилотных летательных аппаратов |

Беларусь планирует начать серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также экспорт их за рубеж. По словам заместителя академика-секретаря отделения физико-технических наук Национальной академии наук Беларуси Михаила Хейфеца, в данный момент на базе Физико-технологического института Академии организуется производство сверхлегких беспилотников, оснащенное по последнему слову техники. В ближайшем будущем планируется запуск производства средних и больших БЛА, область применения которых крайне разносторонняя.

Они могут использоваться в целях мониторинга ситуации с лесными пожарами, наблюдений за погодными явлениями, с их помощью можно получать информацию о несанкционированной вырубке лесов и браконьерстве.

Кроме того, они могут применяться в целях обеспечения безопасности государства, например, при охране государственной границы. Как отметил М. Хейфец, перед учеными стоит задача организовать экспорт беспилотников за рубеж, впрочем, о конкретных вариантах поставки можно будет говорить только лишь после начала серийного производства. Также он выразил уверенность, что их продукция не будет уступать по качеству аналогичным зарубежным образцам.

http://www.profi-forex.org/news/entry1008054767.html

Будем посмотреть. Не люблю такие новости, где только обещания.

|

|

США не ушли из Ирака |

Вовсе не собирался об этом писать. Но поговорив с несколькими умными, понимающими людьми, понял, что это необходимо. Ведь даже они попались на пропагандистскую удочку Госдепа. «США же ушли из Ирака» – услышал это и сел за ноутбук.

США не ушли из Ирака. Это обычная манипуляция вашим сознанием и обычная штатовская ложь.

Читать полностью в блоге Николая Старикова

|

|

Гусеничные скейты для американской военнщины |

Гусеничные скейты для американской военнщины

http://bpg-werks.com/military/

интересно, сколько такая штука стоит?

|

|

Роснано и "Система" требуют защитить российскую микроэлектронику |

Роснано и АФК "Система" предлагают принять программу регулирования российской микроэлектроники путем замещения иностранных компонентов отечественными. С таким предложением к премьер-министру Владимиру Путину обратились гендиректор госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс и председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков.

Госкорпорация и АФК "Система" уже работают совместно над созданием производства чипов с нормами 90 нанометров. Технологическим партнером проекта выступает компания STM Micro Electronics. Объем инвестиций в проект составит 16,5 миллиарда рублей, из них "Роснанотех" вложит 6,5 миллиарда рублей, а "Ситроникс" ("дочка" АФК "Система") - оборудование завода "Микрон".

В пояснительной записке, подготовленной Роснано и "Системой", говорится, что существенным препятствием к формированию устойчивого рынка производства микроэлектроники в стране является отсутствие регулирования рынка и доминирование на нем импортной продукции. В этой связи Роснано и "Система" предлагают принять программу построения регулируемого рынка микроэлектроники в России. Основой этой программы должны стать корректировки законодательства, направленные на защиту внутреннего рынка, налоговое и экономическое стимулирование разработки и производства микроэлектронных компонентов и готовой продукции на их основе, а также ускоренный переход на использование биометрических документов, радиочастотную маркировку товаров массового спроса, лекарств и других товаров, пишет "Коммерсант".

Для разработки новых технологий Роснано и "Система" предложили создать совместное предприятие госкорпорации и "Ситроникса" (входит в АФК "Система"), которое станет межотраслевым R&D-центром (центр по исследованиям и разработке). Этот центр будет предоставлять малым компаниям единую вычислительную и программную платформу: средства САПР (софт для автоматизированного проектирования), библиотеки, экспериментальную базу, опытное производство и механизмы коммерциализации разработок.

|

Метки: новости |

А тем временем |

После очередного вброса @#$на на вентилятор в качестве наглядного демонстрирования контраста, творящегося в головах врагов России и истинного положения дел в Вооруженных силах РФ:

Зенитчики Поволжья, Урала и Сибири впервые проводят боевые стрельбы ЗРК "Бук-М2"

( Read more... )

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Меры по устранению недостатков в боевом охранении принимаются н( Read more... )

Новые фото с церемонии вывода АПК "Северодвинск" из стапельного цеха

Пожелаем товарищам успехов на бразильском рынке - доны Педро выбрали "Тигр":

( Read more... )

Машиностроительный завод с рабочим визитом посетили посол Венесуэлы в России бригадный генерал У. Эрнандес и военный атташе при посольстве полковник Л. Аренас.

( Read more... )

|

|

Процитировано 1 раз

Пхеньян потребовал от США вывести войска из южной части Корейского полуострова |

Как отмечается в заявлении Юридического института академии наук страны, переданном информационным агентством ЦТАК, США "незаконно оккупировали Южную Корею, установив там колониальное господство", передает ИТАР-ТАСС.

Эксперты института напомнили, что "сокрушительные удары, нанесенные Корейской народно-революционной армией совместно с советскими вооруженными силами в августе 1945 года, привели к полному разгрому квантунской армии, резкому изменению военно-политической обстановки на Дальнем Востоке и в итоге - быстрой капитуляции Японии".

Однако Вашингтон, под предлогом "разоружения японской армии", объявил территорию, расположенную к югу от 38-й параллели, своей оккупационной зоной. На юг Корейского полуострова американские войска прибыли 8 сентября 1945 года, т.е. после окончания Второй мировой войны.

Такие действия, подчеркивается в заявлении, "стали грубейшим нарушением суверенитета корейской нации, международных правовых норм и соглашений по Корее".

Развязанная затем по вине США Корейская война 1950-1953 годов "принесла корейцам неисчислимые бедствия и страдания". И в новом веке из-за провокационной политики США на Корейском полуострове "сохраняется угроза войны", указывается в заявлении.

Напомним, в августе официальный Пхеньян потребовал от Японии немедленно "принести извинения за более чем 40-летнюю оккупацию Кореи и компенсировать ущерб".

(c) korrespondent.net

|

Метки: новости |

Министр промышленности ЮАР: Приватизацию мы сворачиваем |

Пока в российских правящих кругах продолжают фанатично верить, что свет в окошке может исходить лишь с Запада, в мире развиваются совсем иные тенденции. Все более мощной политической и экономической силой становятся страны, которые еще недавно с элементом презрения относили к «третьему миру». Среди них Южная Африка, где в состав правительства входят коммунисты и где сейчас начинают осуществлять политику индустриализации.

О сути ее нам рассказывает министр торговли и промышленности ЮАР, член ЦК Южноафриканской коммунистической партии Роб Дэвис.

Читать далее

(c) svpressa.ru

|

Метки: экономические войны |

Техногенные катастрофы, первая помощь |

Средства и способы индивидуальной и коллективной Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ, РХБ защита).

Средствами и способами коллективной и индивидуальной защиты населения являются: эвакуация, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожного покрова, индивидуальные медицинские средства, коллективные способы и средства медицинской защиты и защитные сооружения. Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ, РХБ защита):

Эвакуация населения при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Противогазы

Устройство противогаза

Подбор шлем-маски противогаза (маски), проверка исправности, сборка и укладка противогаза

Респираторы

К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся аптечка индивидуальная (АИ-2) и индивидуальный противохимический пакет

Средства индивидуальной защиты кожного покрова РХБЗ: костюмы, средства, комплекты

Средства коллективной защиты, противо радиационные убежища, укрытия простейшего типа

Коллективные медицинские средства и способы РХБЗ

Дозиметрические приборы (приборы радиационной разведки)

Измерители мощности дозы - рентгенометры

Приборы контроля радиоактивного облучения

Приборы химической разведки

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы

Первая медицинская помощь – основная задача спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания, предупредить развитие возможных осложнений, облегчить тяжесть течения травмы или заболевания.

Первая помощь

Классификация ран и осложнения

Виды кровотечений

Помощь при кровотечениях

Помощь при ранениях

Повязки. Помощь при травмах.

Проникающие ранения

Ранения ниже пояса

Длительное сдавливание, ушибы

Переломы костей

Первая помощь при переломах

Первая помощь при ожогах

Остановка сердца

Обморожения, солнечный удар

Утопление

Укусы ядовитых змей

Радиационные ожоги

Первая помощь при радиационном поражении

Инфекционные заболевания

Профилактика инфекционных заболеваний

Дезинфекция

Личная гигиена

Читать полностью на dom-en.ru

|

|

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Заслон» |

Назначение: комплекс активной защиты (КАЗ) "Заслон" предназначен для защиты танка от тонкостенных ПТС (противотанковых средств) таких как противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и гранат противотанковых гранатометов (РПГ), кумулятивных снарядов танковых и противотанковых пушек (БКС), а также боеприпасов с цельным корпусом БПС (оперенные бронебойные подкалиберные снаряды).

Схема работы комплекса активной защиты танка "Заслон".

2 датчик обнаружения цели (радар), 6 защищаемый объект, 8 боеприпас

14 бронекорпус комплекса активной защиты, 16 башня, 17 надгусеничные полки (вместо них монтируется КАЗ)

21 люки (при открытии люков комплекс автоматически выключается), 9 атакующий боеприпас

26 высокоскоростные разделенные по высоте осколки

Далее тут:

http://andrei-bt.livejournal.com/63180.html?view=822220#t822220

А чем он от "Арены" отличается?

|

Метки: (каз) "заслон" |

Только ленивый не ругает наши танки |

Ракетчик рассказывает о танках

В стране сложилась ситуация, когда ругать нашу бронетехнику (как и вообще все российское) является своего рода хорошим тоном. Не важно, что при этом допускается элементарное невежество и подтасовываются факты – обыватель не разберется.

Не так давно первый заместитель министра обороны генерал В. Поповкин обрушился с критикой на русские танки. Выходцу из Космических войск Поповкину по большому счету разбираться в бронетехнике необязательно. Но только в том случае, если он не является начальником вооружений Министерства обороны России.

Находясь на такой высокой и ответственной должности, лучше все-таки прислушиваться к специалистам, а не тешить публику заявлениями, что танк Т-90 – это «глубокая модернизация советского Т-34». Так можно договориться до того, что новенький «Феррари» – это модернизация самобеглых колясок начала прошлого века – число колес совпадает.

Раскритиковал генерал и нашу легкую бронетехнику, обозвав ее «гробами», в которых «все ездят на крыше». По его словам, в западной технике экипаж и десант размещены в «капсуле» и защищены некой «нанотехнологической броней».

Конечно, нанотехнологии – это именно то, что требуют сейчас от промышленности «партия и правительство», но все-таки нужно знать меру и стараться не смешить людей.

Т-90М – глубокая модернизация

Разумеется, защита Т-90А нуждается в совершенствовании, и наши конструкторы об этом знают. В настоящее время близка к завершению работа по созданию новой модификации этой машины – Т-90М, которую уже показали на недавней выставке узкому кругу лиц.

Этот танк обладает усовершенствованной башней, с усиленной защитой крыши и лобовой части, и новым комплексом встроенной динамической защиты «Реликт», способной отражать и тандемные боеприпасы. Усилена и защита корпуса. Применена новая пушка высокой баллистики. Усовершенствован и автомат заряжания танка. Это позволит использовать новые снаряды, которые раньше из-за большей длины нельзя было применять в Т‑90А. Изменена и система управления огнем – появился второй тепловизионный канал панорамного прицела командира и автомат сопровождения целей.

Т-90М – мощный современный танк, ни в чем не уступающий ни одному западному, а по большинству параметров и превосходящий.

Фанерный танк с фарфоровыми кулаками?

Критики нашего танкостроения очень любят говорить, что Т-90А обладает слабой огневой мощью и не может пробить современные западные танки в лоб. Это неправда.

Во-первых, отечественные танки вооружены управляемыми ракетами, которые способны попадать в противника с расстояния в 5 км. Их мощи достаточно для поражения в лоб любого западного танка. Причем ответить с такого расстояния потенциальный противник не сможет – такими ракетами его бронетехника не вооружена. А неуправляемыми бронебойными подкалиберными снарядами (БПС) по движущейся цели они с такой дистанции не попадут, да и пробития не добиться.

«Эксперты» любят говорить о якобы слабой и неравномерной защите Т-90А. Например, что наши танки имеют «обширные» ослабленные зоны даже в лобовом секторе защиты.

Однако в лобовой проекции у американского танка М1А2 «Абрамс» площадь таких зон гораздо выше. Действительно, мощное бронирование у него в этом месте составляет лишь 40%.

Схожая ситуация и с бортами – там западные машины имеют достаточно тонкое бронирование корпуса и даже башни. Т-90А тут защищен получше. А свой зад «Абрамсу» лучше вообще не подставлять даже под огонь малокалиберных пушек – это закончится плохо. Корма у него имеет всего лишь 30 мм брони, против 70–80 мм у Т-90А.

Популярно обвинение наших танков в том, что у них «слаба защита крыши». Но любой танк представляет собой компромисс между боевыми свойствами и стоимостью. Его невозможно надежно защитить со всех сторон – он будет слишком тяжелый и не двинется с места.

У Т-90А крыша башни достаточно толстая и защищена динамической защитой. У западных машин сравнимая броня есть разве что у израильской «Меркавы-4» и прототипа последней модификации немецкого «Леопарда-2А7+».

Впрочем, «Меркава-4» – танк очень своеобразный и вряд ли подойдет кому-то, кроме израильской армии. Да и неуязвимым этот тяжеленный 70-тонный мастодонт не является. «Меркавы» хорошо поражались в ходе ливанской войны 2006 г. отечественными противотанковыми средствами, в том числе и достаточно старыми.

Так что война – не выставка «Евросатори-2010», где генералу Поповкину ушлые израильтяне показывали «Меркаву-4» в лучшем виде. Неуязвимые танки бывают лишь в рекламных роликах.

Судьба «объекта 195»

В Нижнем Тагиле долгие годы разрабатывался революционный танк новой компоновки «объект 195». Эта машина должна была произвести революцию в танкостроении, как в свое время танк Т‑64. Правда, как заявил все тот же Поповкин, «эта тема закрыта». И тут же уведомил, что работы над перспективным поколением танков, наоборот, продолжаются. Судя по всему, имело место закрытие одной темы разработки и открытие другой, с измененным техзаданием.

Вот как раз у этих-то танков экипаж и планируется разместить в той самой «капсуле», отдельно от вооружения и боекомплекта, а не в неких мифических «перспективных западных машинах», в реальности не существующих. Странно, что генерал этого не знал и противопоставил их Т-90. А если знал, то зачем он это сделал…

Верхом на снарядах

Критики отечественной техники утверждают, что в наших танках экипаж «ездит на снарядах», а боекомплект распихан по всей машине. Да, в Т-90 автомат заряжания (АЗ) расположен в нижней части подбашенного пространства, и часть боекомплекта находится рядом с механиком-водителем.

Но на «Леопардах» и «Абрамсах» АЗ вообще отсутствует. Поэтому экипаж там четыре человека, а не три, как у нас. Выстрелы закидывает заряжающий, и в случае поражения машины он станет лишним трупом. Основной боекомплект в западных танках находится в кормовой нише башни, куда противнику попасть даже проще. Поэтому если наши танкисты «ездят на вулкане», то у натовцев вулкан приставлен к затылку.

В области систем управления огнем Т‑90А вполне соответствует мировому уровню. Особенно с развертыванием в РФ производства французских тепловизоров Catherine для наших прицельных комплексов.

Сотрудничество с иностранными компаниями полезно в ряде областей, в которых Россия отстала. Это и тепловизоры, и некоторые средства связи, и автоматические трансмиссии. Но во всех этих случаях необходима покупка технологий, а не готовой продукции. Хотя, конечно, производитель заинтересован в обратном.

http://www.argumenti.ru/army/n250/71965/

Метки: т-90а т-90м абрамс м1а2 меркава-4 леопард-2а7+ |

А почему только на командирских танках? |

Прочёл, что Т-80УК (командирских) и на командирских же на Т-90 есть автономный электрогенератор на 16 кВт, множество всяких других полезных вещей вроде оптико-электронного подавления ПТКР.

Жаль, что всё это есть только на командирских, а не линейных танках. Так вот, среди всякой аппаратуры упоминался некий прибор ТНА-4-3. оказалось, что это вот, что:

|

Основные характеристики аппаратуры |

||||

|

|

ТНА-4-3 |

«Гамма-1» |

«Гамма-2» |

|

|

Точность определения: |

|

|||

|

X, У приемником космической навигации, м |

нет |

20-30 |

20-30 |

|

|

X, У автономной системой навигации, % от пути |

1,2 |

0,6 |

1 |

|

|

начального азимута, д.у. |

нет |

3,4 |

нет |

|

|

угла наклона, д.у. |

нет |

3,5 |

3,5 |

|

|

Время готовности, мин |

20 |

15 |

1 |

|

|

Чем эта штука отличается от ГЛОНАССа или GPSa? |

|

|||

Взято тут:

http://army.lv/ru/t-90/harakteristiki/96/12

по ссылке детальные, а не обычные ТТХ, характеристики Т-90. Точнее, характеристики его оборудования.

Метки: т-90 т-80ук |

Сайт бывшего Омского танкового завода |

Учим ТТХ из первых рук. :)

Кстати, не удержусь и позубоскалю:

Наш главный лирушечный, а теперь и жэжэшечный специалист по всем видам вооружения, так же по филипинским единоборствам, давно ещё давал давал картинку: танк с двумя хренями спереди, как у буксира-толкача, который толкает баржу. И высокой рубкой. Ну, и опрос: дескать, что это? Все решили, что это какой-то трактор на базе танка. Оказывается, это английский толкатель танков, застрявших при дессантировании с корабля в песке. Он подъезжает сзади и толкает танк на берег. Ну, и далее традиционное: а вот бардакостанские генералы, решили, что Северным территориям такая техника не нужна.

Большой вопрос при вооружённом конфликте с какой сопредельной страной нам пришлось бы десантировать танки? С Китаем, послав танки через Амур? Так мы на него не планирум нападать. И если они нападут, то это будет совсем не танковая война. С Америкой? Не смешите мои тапочки. Или с Украиной?

Так вот, у нас, увы и ах, и впрямь нет танка-толкателя. А есть БРЭМ. Получается, предположения, что всё пропало - несколько преувеличено. В общем, граждане, учим матчасть, чтобы потом не писать фигню. :)

Метки: т-80у т-80ук брэм тос-1а т-55ам |

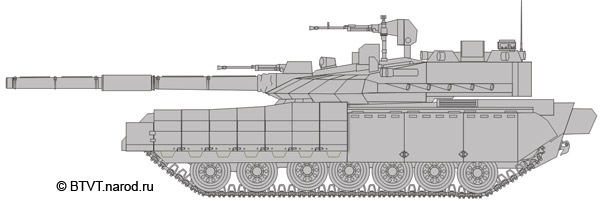

Новые разработки отечественных танкостроителей |

Про новые разработки отечественных танкостроителей от профессионала, а не журнализдов.

http://btvt.narod.ru/3/omsk_turret.htm

Метки: объект 195 омский танковый завод бронетехника |

Что же у нас творится с танками? |

По итогам деятельности в отчетном году ОАО «УКБТМ» сумело обеспечить прибыль в размере 90 млн. рублей, при рентабельности продаж 10,7%. Превышение полученной прибыли над запланированными показателями обусловлено досрочным закрытием по инициативе Гензаказчика – Минобороны России отдельных работ, планировавшихся к завершению в 2010г.

http://andrei-bt.livejournal.com/62881.html?view=816033#t816033

По ссылке сюжет НТВ, который показывали в воскресенье. Про то, как у нас всё плохо с танками.

Журнализды в своём образе. Как всегда некомпетентны. Лишь бы страху нагнать, дескать, всё плохо…

Ниже поста читаем комменты. Думаю, так же будет интересно…

Метки: уралвагонзавод |

Объявление |

Господа! Не забываем ставить теги и указывать разделы. Например, тег: F-22. Раздел: "авиация". Это же атк просто. Зато потом будет легче искать инфу. У нас уже получилась хорошая база данных и аналитики.

Далее, появилось много новых ПЧ. С целью ограничения от психически больного тролля из Израиля писать могут только избранные. Если кто-то хочет писать: милости прошу. Отмечаемся в комментах и я вам открою доступ к ведению записей.

|

|

Сравнение F-35 c российским самолётами 4-го поколения |

"Я неспроста столь много внимания уделил характеристикам F-35 и сравнению именно его с современными самолётами предыдущего поколения. Дело в том, что "супер-истребитель" F-22 при своей совершенно безумной цене не имеет многофункциональности! То есть не является универсальной машиной. При ближайшем рассмотрении выясняется, что ударный потенциал F-22 в режиме "малозаметности" близок к нулю. В его тесные внутренние оружейные отсеки влезает всего пара скромных 1000-фунтовых (454 кг) бомб, либо восемь совсем уж игрушечных 250-фунтовых (113 кг) бомб - вдвое меньше, чем в более дешёвый F-35, ударный потенциал которого тоже кажется американским экспертам совершенно недостаточным.

Переход на внешнюю подвеску теоретически мог бы серьёзно усилить количество ударных вооружений - но, во-первых, при этом F-22 совершенно теряет свою малозаметность и перестаёт вообще чем-либо превосходить существующие универсальные самолёты 4-го поколения, вроде Су-34 и Су-35. Внешняя подвеска значительного количества вооружений резко поднимает лобовое сопротивление F-22 и делает невозможным его полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажного режима двигателей. Поэтому, как видно из приведённого выше плаката, американцы и не рассчитывают использовать внешнюю подвеску F-22 для ударных вооружений (авиабомб). Больше того - они вообще всерьёз не рассчитывают на ударный потенциал F-22, поскольку до сих пор единственный вид вооружения, который F-22 может применять по наземным целям - это те самые небольшие авиабомбы с индивидуальным самонаведением по координатам GPS, пригодные лишь для точечных ударов по заранее разведанным неподвижным объектам."

Читать статью полностью на oko-planet.su

p.s. ЭРП указанны минимальные.

|

|