-Метки

-Рубрики

- авиация (159)

- История (146)

- бронетехника (133)

- Стрелковое оружие (115)

- А что у них? (88)

- Обсуждаем (55)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Bellum nec timendum, nec provocandum. — Не надо ни бояться войны, ни вызывать её.

Винтовка,которая не может промахнуться |

В этом году на выставку CES производители привезли не только потребительскую электронику, но и устройства, абсолютно не связанные с мирным применением. Компания TrackingPoint представила на выставке CES-2014 полуавтоматическую винтовку 500 Series AR Smart Rifle, которая попадет в цель, даже если стреляет неопытный пользователь.

Винтовка использует систему интеллектуального управления стрельбой Precision Guided Firearms. Многочисленные испытания и сравнения показали, что точность стрельбы, обеспечиваемая системой Precision Guided Firearms, минимум в пять раз превосходит точность стрельбы опытного стрелка, по крайней мере на дистанции до 500 метров. Стрелку только необходимо пометить цель и начать целиться в необходимую сторону, а само оружие сделает все остальное в автоматическом режиме.

Кроме того, система может отслеживать цель и осуществлять прицеливание по цели, движущейся со скоростью 15 километров в час, а с учетом малого времени перезарядки в полуавтоматическом режиме стрелок за весьма короткое время сможет поразить сразу несколько целей.

Стоит отметить, что винтовка 500 Series AR Smart Rifle является модернизированным вариантом распространенной полуавтоматической винтовки AR-15, которая, в свою очередь, является гражданским исполнением американской штурмовой винтовки M-4. В рамках серии 500 Series AR Smart Rifle будет представлено несколько моделей, отличающихся своими возможностями, а цена на младшую модель серии будет составлять 9950 долларов.

Как сообщают представители компании, они не позиционируют себя как производители исключительно оружия. Компания TrackingPoint объединяет самые современные технологии с технологиями оружия полувековой давности.

|

В наземном или воздушном бою для «силового», «разрушающего» лазерного оружия места нет |

8 октября 2013 года в Ливерморской лаборатории имени Лоуренса (ведущий ядерный исследовательский центр США) на лазерной установке NIF впервые в истории удалось зажечь термоядерную реакцию с «положительным выходом энергии». Установка представляет собой огромный заводской цех, в котором смонтировано 192 импульсных лазера, на ее сооружение было затрачено 12 лет и четыре миллиарда долларов.

Термоядерная мишень была сжата лазерным импульсом с энергией 1,8 МДж. Это самый высокий уровень энергии единичного лазерного импульса, который когда-либо удавалось получить. Достижение выдающееся. Предыдущие рекордсмены – советская 12-канальная установка «Искра-5» и американская NOVA – генерировали соответственно 30 КДж и 40 КДж в импульсе. Основная советская дивизионная пушка периода Великой Отечественной войны, знаменитая ЗиС-3, имела энергию единичного выстрела в 1,43 МДж. Пушка весила полторы тонны, отличалась простотой и безотказностью. Зенитная пушка того же калибра (51-К обр. 38 г.) имела энергию выстрела в 2,2 МДж, но и весила она существенно больше – 4,3 тонны.

Дальше тут: http://topwar.ru/38405-himera-lazernyh-mirazhey.html

|

Метки: лазерное оружие лазер |

Модификации Глока |

Вам может быть известно,что модификаций пистолета Glock очень много.Но вот сколько?Мы решили перечислить все из них и указали калибр каждого.Итак,поехали :

Глок 17 9 мм (Люгер)

Глок 17C 9 мм (Люгер)

Глок 17L 9 мм (Люгер)

Глок 18 9 мм (Люгер)

Глок 18C 9 мм (Люгер)

Глок 19 9 мм (Люгер)

Глок 19C 9 мм (Люгер)

Глок 20 10 мм

Глок 20C 10 мм

Глок 21 .45 ACP

Глок 21C .45 ACP

Глок 22 .40 S&W

Глок 22C .40 S&W

Глок 23 .40 S&W

Глок 23C .40 S&W

Глок 24 .40 S&W

Глок 24C .40 S&W

Глок 25 .380 ACP

Глок 26 9 мм (Люгер)

Глок 27 .40 S&W

Глок 28 .380 ACP

Глок 29 10 mm

Глок 30 .45 ACP

Глок 31 .357 SIG

Глок 31C .357 SIG

Глок 32 .357 SIG

Глок 32C .357 SIG

Глок 33 .357 SIG

Глок 34 9 мм (Люгер)

Глок 35 .40 S&W

Глок 36 .45 ACP

Глок 37 .45 GAP

Глок 38 .45 GAP

Глок 39 .45 GAP

|

Метки: Глок |

АК-12 начнёт поступать в армию весной. |

В ноябре 2013 года прошли испытательные стрельбы нового автомата, по итогам которых были подтверждены ранее заявленные 18 конструкционных особенностей

Разработки и испытания автомата Калашникова пятого поколения АК-12 завершатся весной этого года в ЦНИИТОЧМАШ, сообщает «Эксперт-Онлайн». После этого изделие примут на вооружение и запустят в серийное производство. Как отмечает издание, первые стрельбы прошли еще в ноябре 2013 года. По их итогам были подтверждены заявленные технические характеристики нового автомата.

Оружейники прежде всего отметили универсальность АК-12, удобство использования и значительно меньшую отдачу, что повышает точность стрельбы. При разработке АК-12 конструкторам удалось сохранить традиционную простоту и надежность, присущую автоматам Калашникова, при этом существенно улучшить его параметры, адаптировав к современным условиям боя. Еще одним преимуществом оружия является то, что он может служить платформой, на основе которой в дальнейшем будет разработано порядка 20 различных модификаций.

Новый автомат опережает как предыдущие версии АК, так и существующие на вооружении других стран мира аналоги по многим показателям.

В частности, по сравнению с четвертым поколением автоматов Калашникова (АК-74М) АК-12 обладает 18 конструкционными особенностями.

У автомата три режима огня: одиночными выстрелами, с отсечкой в три выстрела и автоматический. Также доработана эргономика: основные органы управления оружием (предохранитель, переключатель вида огня, защелка магазина) стали доступны одной руке, удерживающей автомат. Рукоятка перезарядки АК-12 может устанавливаться как справа, так и слева, что позволит его удобно использовать и правше, и левше.

Кроме того, появились встроенные планки Пикатинни на жестко закрепляемой крышке ствольной коробки для установки навесного оборудования. А дульное устройство автомата дает возможность использования винтовочных гранат иностранного производства.

Таким образом, новый АК стал универсальным. Испытатели отметили и повышенное удобство использования: новый складывающийся в обе стороны телескопический приклад, более эргономичная рукоятка пистолетного типа, регулируемые накладка и затыльник приклада.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Ростеха Сергея Чемезова, по которому корпорация «Ростехнологии» будет предоставлять Минобороны один новый автомат АК-12 в обмен на три автомата старого поколения, изымаемых со складов министерства.

Концерн «Калашников» был создан по инициативе вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина. Легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников безвозмездно передал новому оружейному концерну право носить свое имя.

|

Метки: АК-12 |

Арктика и центр управления обороной - приоритеты военных в 2014 г |

"Основные усилия необходимо сосредоточить на развертывании Национального центра управления обороны РФ и организации его полномасштабного функционирования. Здесь хочу напомнить, что в конце прошлого года президентом был подписан указ о формировании такого центра и положение о нем. На уровне управления Вооруженными силами нам предстоит сделать очень много, начиная от системной подготовки кадров и заканчивая налаживанием системы управления с применением самых современных технологий", — сообщил Шойгу.

Важнейшей задачей для российских военных на этот год остается развитие инфраструктуры в Арктике. Кроме того, в числе приоритетов обеспечение безопасности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи в части, касающейся Вооруженных сил, подчеркнул министр.

"Конечно, продолжим практику проведения внезапных проверок боевой готовности войск, само собой, будут проводиться регламентные учения, крупнейшими из которых должны стать учения "Восток-2014", — сказал глава военного ведомства.

Также он отметил, что военное ведомство должно уделять серьезное внимание подготовке контрактников. В течение этого года Минобороны продолжит перераспределение военнослужащих, которые работают на складах и базах. "Есть существенные резервы, которые мы в этом году можем сократить, речь идет о 15 тысячах военнослужащих, которые могли бы быть применены в более ясных и понятных целях", — подчеркнул министр, говоря о дальнейшем развитии инфраструктуры хранения военного имущества

|

Метки: Битва за Арктику |

Понравилось: 1 пользователю

Сухой Су-39.Глубокая модернизация Су-25. |

Сухой Су-39.Глубокая модернизация Су-25.

Вооружение: 1 30-мм пушка ГШ-30-1. Боевая нагрузка – 4500 на 8 узлах подвески: ПТРК «Вихрь» с 16 ПТУР (2х8 блоков), 4 ПКР Х-3А1, Х-35, НУР калибра 57-370-мм, бомбы (обычные, наводимые, кассетные, с тактическим ЯО), до 4 УР Р-60 или РВВ-АЕ.

|

Метки: Су-39 Су-25 |

Понравилось: 1 пользователю

Снайперский пулемет Lightweight Medium Machine Gun под патрон .338 Norma Mag |

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Интересно, а как у нас? |

В 2005 годe телеканал «National Geographic» показал многосерийный документальный фильм о способностях человека убивать человека.

В 1947 году американский генерал Маршалл организовал опрос ветеранов Второй мировой войны из БОЕВЫХ пехотных частей с целью определить поведение солдата и офицера в реальных боевых действиях. Результаты оказались неожиданными. Менее 25% солдат и офицеров боевых пехотных частей армии США во время боя стреляли в сторону противника. И только 2% сознательно целились во врага.

Аналогичная картина была и в ВВС: более 50% сбитых американскими летчиками самолетов противника приходилось на 1% летчиков.

Выяснилось, что в тех видах боев, где противник воспринимается как человек и личность (это пехотные бои, авиационные дуэли истребителей и пр.), - армия неэффективна, и практически весь урон, причиняемый противнику, создается только 2% личного состава, а 98% не способны убивать.

Совсем иная картина там, где военные не видят противника в лицо. Эффективность танков и артиллерии тут на порядок выше, а максимум эффективности у бомбардировочной авиации. Что касается боевых схваток пехоты «лицо в лицо», то их эффективность - самая низкая среди других родов войск. Причина - солдаты не могут убивать.

Поскольку это - серьезнейший вопрос эффективности вооруженных сил, Пентагон подключил к исследованиям группу военных психологов. Выяснились поразительные вещи.

Оказалось, что 25% солдат и офицеров перед каждым боем мочатся или испражняются от страха. В качестве примера «National Geographic» приводит воспоминания ветерана Второй мировой войны. Солдат-ветеран рассказывает, что перед первым боем в Германии обмочился, но его командир показал на себя, тоже обмоченного, и сказал, что это нормальное явление перед каждым боем: «Как только обмочусь, страх пропадает, и могу себя контролировать». Опросы показали, что это - массовое явление в армии, и даже в войне с Ираком около 25% солдат и офицеров США перед каждым боем мочились или испражнялись от страха.

Примерно у 25% солдат и офицеров наступал временный паралич или руки, или указательного пальца. Причем, если он левша и должен стрелять левой рукой - то паралич касался левой руки. То есть, именно той руки и того пальца, которые нужны для стрельбы. После поражения фашистской Германии архивы Рейха показали, что эта же напасть преследовала и немецких солдат. На восточном фронте там была постоянная эпидемия «обморожения» руки или пальца, которыми надо было стрелять. Тоже около 25% состава.

Американские психологи Свенг и Маршан, работавшие по заказу Пентагона, выяснили, что если боевое подразделение ведет непрерывно боевые действия в течение 60 дней, то 98% личного состава сходят с ума. Кем же являются оставшиеся 2%, которые в ходе боевых столкновений и есть главная боевая сила подразделения, ее герои? Психологи четко и аргументировано показывают, что эти 2% - психопаты. У этих 2% и до призыва в армию были серьезные проблемы с психикой.

Суть американских исследований человека в том, что сама биология, сами инстинкты запрещают человеку убивать человека. И это было, вообще-то, известно давно. Например, в Речи Посполитой в XVII веке проводили подобные исследования. Полк солдат на стрельбище поразил в ходе проверки 500 мишеней. А потом в бою через несколько дней вся стрельба сего полка поразила только трех солдат противника.

Человек биологически не может убивать человека. А психопаты, которые в войну составляют 2%, но являются 100% всей ударной силы армии в тесных боях, как сообщают психологи США, в гражданской жизни являются убийцами и, как правило, сидят в тюрьмах.

Ветераны США Второй мировой и Вьетнама, Ирака, и российские ветераны войн в Афганистане и Чечне - все сходятся в одном мнении: если во взводе или в роте оказывался хоть один такой психопат - значит подразделение выживало. Если его не было - подразделение погибало. Такой психопат решал почти всегда боевую задачу всего подразделения. Например, один из ветеранов американской высадки во Франции рассказал, что один-единственный солдат решил весь успех боя: пока все прятались в укрытии на побережье, он забрался к доту фашистов, выпустил в его амбразуру рожок автомата, а потом забросал его гранатами, убив там всех. Затем перебежал ко второму доту, где, боясь смерти, ему - ОДНОМУ! - сдались все тридцать немецких солдат дота. Потом взял в одиночку третий дот…

Ветеран вспоминает: «С виду это нормальный человек, и в общении он кажется вполне нормальным, но те, кто с ним тесно жил, в том числе - я, знают, что это психически больной человек, полный псих».

|

|

Процитировано 1 раз

Сайга 12 от американской компании Lone Star Arms |

|

Метки: Сайга |

Рогозин жжёт |

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отреагировал на недавнее заявление министра обороны Эстонии Урмаса Рейнсалу, в котором он сообщил о необходимости военного присутствия США в нашей стране.

"Некоторые народы готовы умереть за свою свободу и независимость, а некоторые политики привыкли чистить чужие сапоги", — написал Рогозин в Twitter 7 января.

Напомним, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, глава Министерства обороны Эстонии заявил следующее: "Я был бы очень рад видеть постоянное присутствие США у меня на родине".

|

|

Процитировано 1 раз

Ликбез по калибрам гладкоствольных ружей |

Итак, что такое калибр гладкоствольного ружья? Для гладкоствольных охотничьих ружей калибры измеряются по-иному: число калибра означает целое количество круглых пуль, которые можно отлить из 1 английского фунта свинца (453,6 г). Пули при этом должны быть сферические, одинаковые по массе и диаметру, который равен внутреннему диаметру ствола в средней его части. Чем меньше диаметр ствола, тем больше количество пуль. Таким образом двадцатый калибр меньше десятого, а шестнадцатый меньше двенадцатого.

Получается, что диаметр ствола 410 калибра -10-10.2 мм, 20калибра -15,6 мм , 16 калибра- 16.8 мм, а 12 калибра- 18.5мм.

Грубо говоря, чем меньше цифра обозначения калибра- тем больше диаметр ствола.

На данный момент в России гладкоствольные ружья выпускаются в калибрах( по возрастанию) 410, 20,16,12. Калибр 410 на нашем рынке представлен сайгой-410 ( на сколько я знаю больше в этом калибре ничего у нас не производится).

Так же в обозначении калибра патронов к гладкоствольному оружию, как и при обозначении патронов к нарезному оружию, принято указывать длину гильзы, к примеру: 12/70 — патрон 12 калибра с гильзой длиной 70 мм. На нашем рынке представлены( по крайней мере что я встречал) следующие размеры гильз: 12/70- классика, 12/76- магнум. Полумагнум я не встречал, так что не буду вводить в заблуждения.( фото)

|

|

Процитировано 2 раз

Боевые аксиомы управления «А» |

Аксиомы имеют глубокий смысл и многие из них подходят для всех людей,

01. Пот экономит кровь.

02. Лучшее слово — дело.

03. Объём бицепса на скорость полёта пули не влияет.

04. Пистолет лишь рабочий инструмент — оружие ты сам.

05. Приводить к нормальному бою нужно не оружие, а голову сотрудника.

06. Опасного оружия не существует, есть опасные люди.

07. Основная ценность подразделения антитеррора — это инструкторы. Инструкторы.

08. Инструктор — не тот который учит, а тот у кого можно научиться.

09. Если на этапе отбора допущена ошибка, обучение не имеет смысла.

10. У экипировки, как и у жизни — нет цены.

11. Побеждает не тот, кто стреляет первым, а тот кто первым попадает.

12. За пробелы в огневой подготовке, оценку «неуд» в бою ставит пуля противника.

13. Оружие не источник повышенной опасности, а ваш друг и рабочий инструмент.

14. Лучшее оружие — то, с которым работаешь.

15. Ваши навыки — лучший предохранитель.

16. Уровень стрелка — его худший выстрел.

17. Лучший пистолет — это автомат.

18. Пистолет нужен для того, чтобы добраться до своего автомата, который не нужно было нигде оставлять.

19. Основное средство подготовки подразделения антитеррора — это реалистичный профессиональный тренинг.

20. Темнота — друг подготовленного сотрудника.

21. Боишься применить оружие в толпе? Вставай на лыжи!

22. Ошибки в тактике можно исправить быстрой и точной. стрельбой, ошибки в стрельбе нельзя исправить ничем.

23. Будь профессионалом в бою, пусть противник умрет героем.

24. Сила спецназа не в мускулах, а в мозгах.

25. Уничтожить противника — ремесло, а заставить

застрелиться — искусство

26. Все спецназовцы погибли в огневом контакте, а не в рукопашной схватке.

27. Если ты в огневом контакте дошел до смены магазина, значит до этого, ты слишком много промахивался.

28. Никому ещё не удавалось промахнуться настолько быстро, чтобы кого-нибудь победить.

29. Основное средство борьбы с террористами — это оружие. Остальное вторично.

30. Эффективный огонь — точный огонь.

31. Ничто не заменит быстрого и точного выстрела.

32. ТЕСТ: Ночь, дистанция 15 м, цель — голова террориста, заложник — ваш ребенок. (Ответ: ДА — сотрудник, НЕТ —

спортсмен–разрядник)

33. Сотрудник подразделения антитеррора — хозяин каждого своего выстрела.

34. Относись к каждому выстрелу, как к единственному.

35. Ты промахнулся? Добро пожаловать! (Подпись: Военная прокуратура)

36. Удачные стечения обстоятельств подкрепляют плохую тактику.

37. Лучше тихо спросить у инструктора, чем громко выстрелить себе в ногу.

38. Главное качество сотрудника — способность принять осознанное решение и сделать быстрый и точный выстрел в любых условиях и на любых дистанциях ведения действительного огня.

39. Что стоит твоего выстрела — стоит повторного выстрела

40. Подразделение антитеррора — высшая профессиональная специализация подразделений специального назначения.

41. Не нужно быстро разбирать оружие, нужно быстро стрелять из него.

42. Ментальные часы — баланс точности и скорости.

43. Хуже промаха может быть только медленный промах.

44. Нет смысла стрелять быстрее, чем можешь попасть.

45. Ничто так не вдохновляет, как то, что в вас стреляли и не попали.

46. Подразделение стреляет настолько хорошо, насколько хорошо стреляет самый плохой боец этого подразделения.

47. Лучше один раз попасть из ПМ, чем два раза промахнуться из Glock.

48. Курс стрельб к гробу сотрудника не прибьешь

49. Денег, информации и патронов много не бывает

50. Если противнику на дистанции 100 метров одновременно попасть в одно колено пулей 5,45 мм, а в другое 7,62 мм, то разницы он не заметит.

51. Победить и выжить, чтобы победить снова.

52. Спецназ — качество, а не количество.

53. Поощрение для бойца — это новая задача.

54. Эффективное подразделение антитеррора нельзя создать по команде — нужны десятилетия.

55. Люди важнее техники.

56. Сотрудник - оружие - экипировка - средства индивидуальной защиты и связи — равнозначные элементы боевого

комплекса.

57. В рукопашной схватке побеждает тот, у кого больше патронов.

58. Мы воюем так, как научились, поэтому учиться нужно там, где мы намерены сражаться.

59. Вы выше всех непосвященных, совершенствуйтесь, чтобы быть первыми среди знающих.

60. Отправляя бойцов на войну неподготовленными, мы предаем их (Конфуций)

61. Победив в бою, воин не переживает и не сходит с ума от содеянного, он рад и горд.

62. Чтобы развернуть знамёна, нужно пойти против ветра.

63. Военная наука требует смелости и присутствия духа, одаренности, неугасающей гениальности, неустанного изучения и впитывания опыта всех областей военного дела (Маршал Франции Себастьен де Вобан 1740г.)

|

|

Процитировано 6 раз

Табуреткин дотянулся |

"Великая и грозная армия США, ой как страшно!"

http://www.youtube.com/watch?v=5Q-EmNWjIaU

Для меня в фильме ничего нового. Но многим, я думаю, будет интересно.

Ролик явно снят несколько лет назад. С тех пор кое-что изменилось.

В худшую, естественно, сторону.

США так и не стали производить новые боезаряды после 23 лет простоя и новые ракеты после 50 лет простоя.

Они сняли с вооружения упоминаемый в ролике В-2.

США так и не смогли довести до ума F-22 и F-32.

США остались в B-52 в качестве единственного носителя ядерного оружия. Этот самолёт они начали разрабатывать через три года после второй мировой войны, в впервые взлетел он ещё при жизни Сталина. Ничего нового у них нет.

Раньше США жили за счёт кражи или покупки военных технологий. Технологию "Хаммера" они украли у "Ламбордини", которые предоставили проектную документация на конкурс.

Создать свой БТР они не смогли и купили лицензию у Канадцев, которые, в свою очередь, купили у швейцарцев технологию 60-х годов (Это я про "Страйкер", если кто не понял).

Они до сих пор используют крупокалиберный пулемёт Браунинг М-2, созданный в 1918-м году на основе пулемёта 1914-го года. Ничего нового они принять на вооружение не смогли.

В 80-е годы они сменили пистолет Кольт образца 1911 года на "Беретту". Сами создать пистолет для армии они не смогли.

Теперь планируется заменить неудачный М-4 и устаревший М-16 на немецкий автомат.С танками у них ещё хуже. В 70-е годы они украли у немцев чертежи танка (так же, получив их якобы для конкурса), но ничего создать равного Т-80 они не смогли. В итоге они покупали к ворованному танку орудия у немцев, броню - у англичан. С 1995-го года США не выпустило ни одного танка.

Единственный в США завод по выпуску танков в Детройте ("Детройтский арсенал") снесён. На его месте теперь торчки-негры.

Всё это время они выкручивались модернизицией старых танков. Но теперь свой единственный танкоремонтый завод в городе Лима они планируют закрыть. Кому интересно, найдите Лиму границы Канады и посмотрите на этот завод. Там уже сейчас разруха, сифилис и голод. Его так же планируют срыть с лица Земли.

США объективно сливают. Никаких планов на среднесрочную перспективу у хозяев этой страны нет.

Ну, и вместо послесловия: Фейсбук наших ракетных войск стратегического назначения:https://www.facebook.com/rvsn.press

|

|

Китай разрабатывает два типа ударных вертолетов |

Последние фотографии, выложенные в китайском интернете, показывают значительный прогресс Китая в области военных вертолетных программ, сообщает flightglobal.com 9 января.

Создан легкий ударный вертолет Harbin Z-19 (верхнее фото) с радарной системой и противотанковыми ракетами, по своей эффективности он примерно сопоставим с европейским Tiger компании Airbus Helicopters. Надвтулочная РЛС, подобно на Boeing AH-64E Apache Longbow, значительно повышает боевой потенциал для поражения целей на дальних дистанциях.

Создан вертолет, имеющий неофициальное название Harbin Z-20 (нижнее фото), по внешнему виду похожий на американский многоцелевой Sikorsky UH-60 Black Hawk, но в отличие от него имеет пятилопастной несущий винт (американский вертолет имеет четыре несущих винта).

В китайской армии до сих пор используются 20 вертолетов S-70, полученных от США в середине 1980-х годов.

Метки: китай |

Девятая рота. 7января начался бой прославивший её. |

7 января 1988г., примерно в 15-00 начался обстрел высоты 3234, на которой находились 39 десантников взвода ст.л-та В.Гагарина. Вернее, обстреливали все высоты, но сосредоточенный, массированный огонь велся именно по господствующей на данной местности высоте 3234. Во время обстрела погиб рядовой Андрей Федотов, радист арт корректировщика ст. лейтенанта Ивана Бабенко, и была разбита рация. Тогда Бабенко взял рацию одного из командиров взводов.

В 15-30 началась первая атака. В составе штурмующих мятежников было спецподразделение - так называемые 'черный аисты', одетые в черную униформу, черные чалмы и каски. В его состав, как правило, входили наиболее подготовленные моджахеды-афганцы, а также пакистанские спецназовцы и различные иностранные наемники (в качестве советников-командиров). По данным разведотдела 40-й армии, в бою участвовали также коммандос полка 'Чехатвал' армии Пакистана.

|

|

Процитировано 1 раз

Ракета Н-1 |

Вместо предисловия: изначально, на мой взгляд, тупиковая вундерфалина. Одно непонятно: как американцам удалось вывести на орбиту лунные модули. Они же раельно огромные.

Сверхтяжелую ракету-носитель Н-1 прозвали «Царь-ракетой» за ее большие размеры (стартовый вес почти 2500 тонн, высота – 110 метров), а также поставленные в ходе работ над ней цели. Ракета должна была способствовать укреплению обороноспособности государства, продвижению научных и народно-хозяйственных программ, а также пилотируемым межпланетным перелетам.

Однако, подобно известным своим тезкам – Царь-колоколу и Царь-пушке – данное конструкторское изделие так и не удалось использовать по прямому назначению.

Над созданием тяжелой сверхракеты в СССР начали задумываться еще в конце 1950-х годов. Идеи и предположения по ее разработке аккумулировались в королевском ОКБ-1. Среди вариантов – предполагалось применение конструкторского задела от запустившей первые советские спутники ракеты Р-7 и даже разработка ядерной двигательной установки. Наконец к 1962 году экспертная комиссия, а позднее и руководство страны избрали компоновку с вертикальной конструкцией ракеты, которая смогла бы вывести на орбиту груз массой до 75 тонн (масса забрасываемого к Луне груза – 23 тонн, к Марсу – 15 тонн). Тогда же удалось внедрить и разработать большое количество уникальных технологий – бортовую вычислительную машину, новые методы сварки, решетчатые крылья, систему аварийного спасения космонавтов и многое другое.

Первоначально ракета предназначалась для вывода на околоземную орбиту тяжелой орбитальной станции с последующей перспективой для сборки ТМК – тяжелого межпланетного корабля для совершения полетов к Марсу и Венере. Однако позднее было принято запоздалое решение о включении СССР в «лунную гонку» с доставкой человека на поверхность Луны. Таким образом, программа по созданию ракеты Н-1 была форсирована и она фактически превратилась в носитель для экспедиционного космического корабля ЛЗ в комплексе Н-1-ЛЗ.

К грандиозному проекту привлекался целый ряд конструкторских бюро и научных институтов:

- по двигателям – ОКБ-456 (В. П. Глушко), ОКБ-276 (Н. Д. Кузнецов) и ОКБ-165 (A. M. Люлька);

- по системам управления – НИИ-885 (Н. А. Пилюгин) и НИИ-944 (В. И. Кузнецов);

- по наземному комплексу – ГСКБ «Спецмаш» (В. П. Бармин);

- по измерительному комплексу – НИИ-4 МО (А. И. Соколов);

- по системе опорожнения баков и регулирования соотношения компонентов топлива – ОКБ-12 (А. С. Абрамов);

- по аэродинамическим исследованиям – НИИ-88 (Ю. А. Мозжорин), ЦАГИ (В. М. Мясищев) и НИИ-1 (В. Я. Лихушин);

- по технологии изготовления – Институт сварки им. Патона АН УССР (Б. Е. Патон), НИТИ-40 (Я. В. Колупаев), завод «Прогресс» (А. Я. Линьков);

- по технологии и методике экспериментальной отработки и дооборудованию стендов – НИИ-229 (Г. М. Табаков) и др.

Справка:

Начало работам по комплексу положило Постановление Правительства от 23 июня 1960 года «О создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического пространства в 1960-1967 гг.».

Для проектных проработок ракеты-носителя (РН) Н1 был принят полезный груз массой 75 т с использованием на всех ступенях ЖРД на компонентах топлива кислород-керосин. Этому значению массы полезного груза соответствовала стартовая масса РН 2200 т, а применение на верхних ступенях в качестве горючего жидкого водорода позволяло увеличить массу полезного груза до 90-100 т при той же стартовой массе.

На базе ступеней РН Н1 можно было создать унифицированный ряд ракет:

- Н11 — с применением II, III и IV ступеней РН Н1 со стартовой массой 700 т и полезным грузом массой 20 т на ОИСЗ высотой 300 км

- Н111- с применением III и IV ступеней РН Н1 и II ступени ракеты Р-9А со стартовой массой 200 т и полезным грузом 5 т на ОИСЗ высотой 300 км.

Работы по комплексу Н1 проводились под прямым руководством С.П. Королева, возглавлявшего Совет главных конструкторов. После смерти С.П. Королева в 1966 году руководство работами по Н1-Л3 принял на себя его первый заместитель В.П. Мишин.

3 августа 1964 года выходит Постановление Правительства, в котором впервые было определено, что важнейшей задачей в исследовании космического пространства с помощью ракеты-носителя Н1 является освоение Луны с высадкой экспедиции на ее поверхность и последующим возвращением ее на Землю. Ракетный комплекс, в состав которого входили РН Н1 и лунная система Л3 для посылки на поверхность Луны с последующим возвращением на Землю экипажа в составе двух человек (с посадкой на Луну одного человека), получила обозначение Н1-Л3.

Работы велись под прямым руководством С.П.Королева, возглавлявшего Совет главных конструкторов, и его первого заместителя В.П.Мишина. Проектные материалы (всего 29 томов и 8 приложений) в начале июля 1962 года рассмотрела экспертная комиссия во главе с президентом АН СССР М.В.Келдышем.

Комиссия отметила, что обоснование РН Н1 выполнено на высоком научно-техническом уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к эскизным проектам РН и межпланетных ракет, и может быть положено в основу разработки рабочей документации. Вместе с тем члены комиссии М.С.Рязанский, В.П.Бармин, А.Г.Мрыкин и некоторые другие высказались о необходимости привлечь ОКБ-456 к разработке двигателей для РН, но В.П.Глушко отказался.

По взаимному согласию разработку двигателей поручили ОКБ-276, которое не имело достаточного теоретического багажа и опыта разработки ЖРД при практически полном отсутствии экспериментальной и стендовой баз для этого.

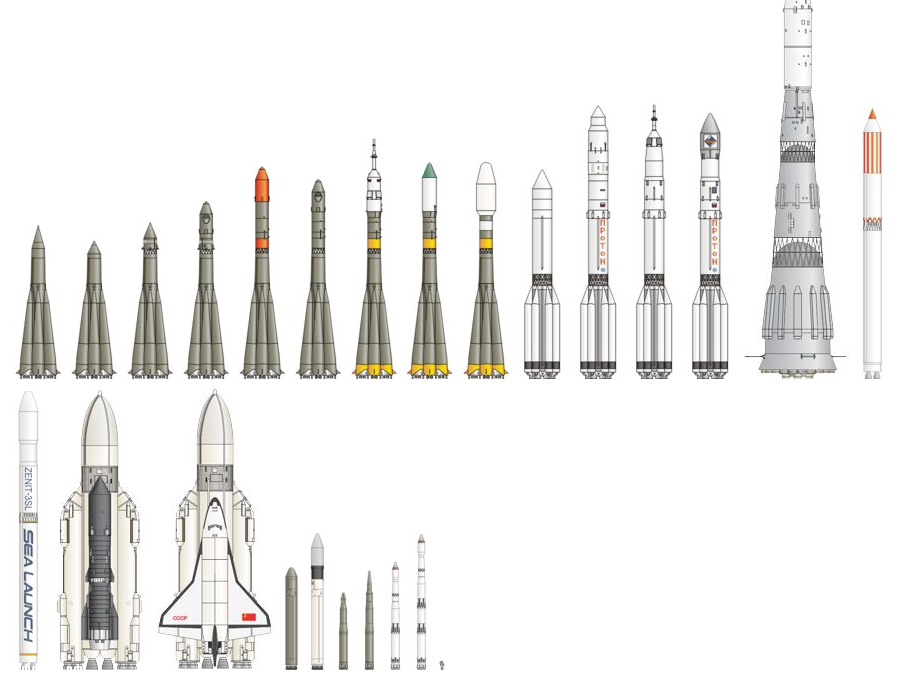

Слева направо: R-7 ICBM, Sputnik, Vostok (Luna), Vostok, Molniya, Voskhod, Soyuz, Progress, Soyuz-Fregat, UR500, Proton-K, Proton-K Blok-D (Zond), Proton-K Blok-DM (Integral), N1, Zenit-2, Zenit-3SL, Energia-Polyus, Energia-Buran, UR-100N Rockot, SS-20, SS-25, Start-1, Start, and Human figure for scale (1.8m tall).

Прежде чем определиться с конечной схемой ракеты-носителя, создателям пришлось оценить не менее 60 различных вариантов, от полиблочных до моноблочных как параллельного, так и последовательного деления ракеты на ступени. Для каждого из этих вариантов были проведены соответствующие всесторонние анализы как преимуществ, так и недостатков, включая технико-экономическое обоснование проекта. Конструкторы последовательно рассмотрели многоступенчатые ракеты-носители со стартовой массой от 900 до 2500 т, одновременно оценив технические возможности создания и подготовленность промышленности страны к производству. Расчеты показали, что большинство задач военного и космического назначения решаются ракетой-носителем с полезным грузом 70–100 т, выводимым на орбиту высотой 300 км.

В ходе проведения предварительных исследований создатели вынуждены были отказаться от полиблочной схемы с параллельным делением на ступени, хотя данная схема уже была опробована на Р-7 и позволяла транспортировать готовые элементы ракеты-носителя (двигательные установки, баки) с завода на космодром по ж/д. Сборка ракеты и проверка производилась на месте. Данная схема была отвергнута по причине неоптимального сочетания массовых затрат и дополнительных гидро-, механических, пневмо- и электросвязей между блоками ракеты. В итоге на передний план вышла моноблочная схема, которая предполагала использование ЖРД с преднасосами, которые позволяли снизить толщину стенок (а значит и массу) баков, а также уменьшить давление газа наддува.

Приняли схему ракеты с поперечным делением ступеней при подвесных моноблочных сферических топливных емкостях, с многодвигательными установками на I, II и III ступенях. Выбор количества двигателей в составе двигательной установки является одной из принципиальных проблем при создании ракеты-носителя. После проведенного анализа было принято решение о применении двигателей с тягой 150 тонн.

На I, II и III ступенях носителя решили установить систему контроля организационно-распорядительной деятельности КОРД, которая отключала двигатель при отклонении его контролируемых параметров от нормы. Тяговооруженность РН приняли такой, что при нештатной работе одного двигателя на начальном участке траектории полет продолжался, а на последних участках полета I ступени можно было отключать и большее число двигателей без ущерба для выполнения задачи.

ОКБ-1 и другие организации провели специальные исследования по обоснованию выбора компонентов топлива с анализом целесообразности применения их для РН Н1. Анализ показал значительное уменьшение массы полезного груза (при постоянной стартовой массе) в случае перехода на высококипящие компоненты топлива, что обусловливается низкими значениями удельного импульса тяги и увеличением массы топлива баков и газов наддува из-за более высокой упругости паров этих компонентов. Сравнение разных видов топлива показало, что жидкий кислород – керосин значительно дешевле АТ+НДМГ: по капвложениям – в два раза, по себестоимости – в восемь раз.

Проект ракеты Н-1 во многом был необычен, но главными его отличительными чертами стали оригинальная схема со сферическими подвесными баками, а также несущей внешней обшивкой, которая подкреплялась силовым набором (использовалась самолетная схема «полумонокок») и кольцевым размещением ЖРД на каждой из ступеней. Благодаря такому техническому решению, применительно к первой ступени ракеты во время старта и ее подъема, воздух из окружающей атмосферы выхлопными струями ЖРД эжактировался во внутреннее пространство под баком. В результате этого возникало подобие очень большого воздушно-реактивного двигателя, который включал в себя всю нижнюю часть конструкции 1-й ступени. Даже без воздушного дожигания выхлопа ЖРД данная схема обеспечивала ракете значительную прибавку тяги, увеличивая ее общую эффективность.

Ступени ракеты Н-1 между собой соединялись специальными переходными фермами, через которые могли абсолютно свободно истекать газы в случае горячего запуска двигателей следующих ступеней. Управление ракетой по каналу крена осуществлялось при помощи управляющих сопел, в которые подавался газ, отводимый туда после турбонасосных агрегатов (ТНА), по каналам тангажа и курса управление производилось при помощи рассогласования тяги противоположных ЖРД.

По причине невозможности транспортировать ступени сверхтяжелой ракеты железнодорожным транспортом, создатели предлагали внешнюю оболочку Н-1 выполнить разъемной, а ее топливные баки производить из листовых заготовок («лепестков») уже непосредственно на самом космодроме. Данная идея первоначально не укладывалась в голове членов экспертной комиссии. Поэтому, приняв в июле 1962 года эскизный проект ракеты Н-1, члены комиссии рекомендовали дополнительно проработать вопросы доставки ступеней ракеты в собранном виде, к примеру, при помощи дирижабля.

Во время защиты эскизного проекта ракеты комиссии было представлено 2 варианта ракеты: с применением в качестве окислителя АТ или жидкого кислорода. При этом вариант с жидким кислородом рассматривался в качестве основного, так как ракета при использовании АТ-НДМГ топлива обладала бы более низкими характеристиками. В стоимостном выражении создание двигателя на жидком кислороде представлялось более экономным. При этом, по мнению представителей ОКБ-1, в случае возникновения на борту ракеты аварийной ситуации кислородный вариант представлялся более безопасным, чем вариант с использованием окислителя на основе АТ. Создатели ракеты помнили о катастрофе Р-16, которая произошла в октябре 1960 года и работала на самовоспламеняющихся токсичных компонентах.

При создании многодвигательного варианта ракеты Н-1 Сергей Королев опирался, прежде всего, на концепцию повышения надежности всей двигательной установки, путем возможного отключения во время полета дефектных ЖРД. Данный принцип нашел свое применение в системе контроля работы двигателей – КОРД, которая была предназначена для обнаружения и выключения неисправных двигателей.

На установке именно ЖРД двигателей настаивал Королев. Не имея инфраструктурных и технологических возможностей затратного и рискованного создания передовых высокоэнергетичных кислород-водородных двигателей и отстаивая применение более токсичных и мощных гептил-амиловых двигателей, ведущее по двигателестроению КБ Глушко не стало заниматься двигателями для Н1, после чего их разработка была поручена КБ Кузнецова. Стоит отметить, что специалистам данного КБ удалось добиться наивысшего ресурсного и энергетического совершенства для двигателей кислород-керосинового типа. На всех ступенях ракеты-носителя топливо располагалось в оригинальных шаровых баках, которые были подвешены на несущей оболочке. При этом двигатели КБ Кузнецова оказались недостаточно мощными, что привело к тому, что их пришлось устанавливать в больших количествах, что в конечном итоге привело к ряду негативных эффектов.

Комплект конструкторской документации на Н-1 был готов к марту 1964 года, работы по летно-конструкторским испытаниям (ЛКИ) планировалось начать в 1965 году, но по причине неподкрепления проекта финансированием и ресурсами этого не случилось. Сказывалось отсутствие интереса к данному проекту – Минобороны СССР, так как полезная нагрузка ракеты и круг задач не были обозначены конкретно. Тогда Сергей Королев попытался заинтересовать в ракете политическое руководство государства, предложив использовать ракету в лунной миссии. Данное предложение было принято. 3 августа 1964 года вышло соответствующее постановление правительства, срок начала ЛКИ по ракете сдвигался на 1967-1968 годы.

Для выполнения миссии по доставке на орбиту Луны 2-х космонавтов с высадкой одного их них на поверхность требовалось увеличить грузоподъемность ракеты до 90-100 тонн.

Для этого требовались решения, которые бы не привели к коренным изменениям эскизного проекта. Такие решения были найдены – установка дополнительных 6 двигателей ЖРД в центральной части днища блока «А», изменение азимута пуска, снижение высоты опорной орбиты, увеличение заправки топливных баков с помощью переохлаждения горючего и окислителя. Благодаря этому грузоподъемность Н-1 удалось увеличить до 95 тонн, а стартовая масса выросла до 2800-2900 тонн. Эскизный проект ракеты Н-1-ЛЗ для лунной программы был подписан Королевым 25 декабря 1964 года.

В следующем году схема ракеты претерпела изменения, от эжекции было решено отказаться. Проток воздуха был закрыт введением специального хвостового отсека. Отличительной чертой ракеты являлась массовая отдача по полезному грузу, которая была уникальна для советских ракет. На это работала вся несущая схема, при которой каркас и баки не образовывали единого целого. При этом достаточно небольшая площадь компоновки из-за использования больших сферических баков вела к уменьшению полезного груза, а с другой стороны чрезвычайно высокие характеристики двигателей, исключительно малая удельная масса баков и уникальные конструкторские решения ее увеличивали.

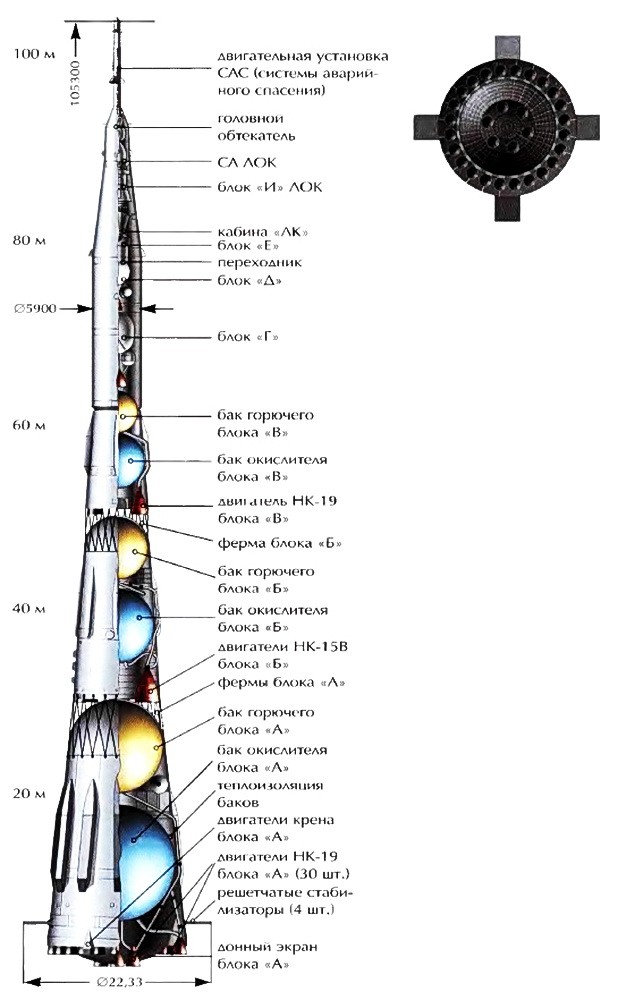

Все ступени ракеты именовались блоками «А», «Б», «В» (в лунной версии они использовались для вывода корабля на околоземную орбиту), блоки «Г» и «Д» предназначались для разгона корабля от Земли и торможения у Луны. Уникальная схема ракеты Н-1, все ступени которой были конструктивно подобны, позволяла перенести результаты испытаний 2-й ступени ракеты на 1-ю. Возможные нештатные ситуации, которые не удалось «поймать» на земле, предполагалось проверить в полете.

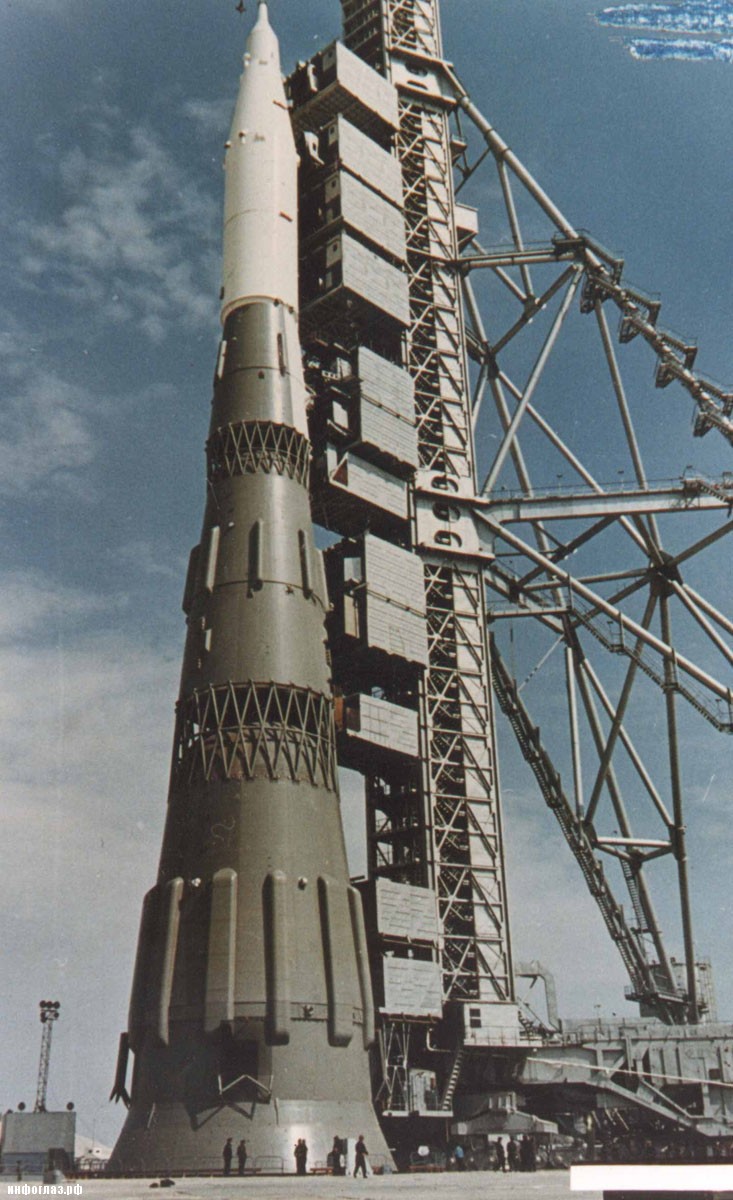

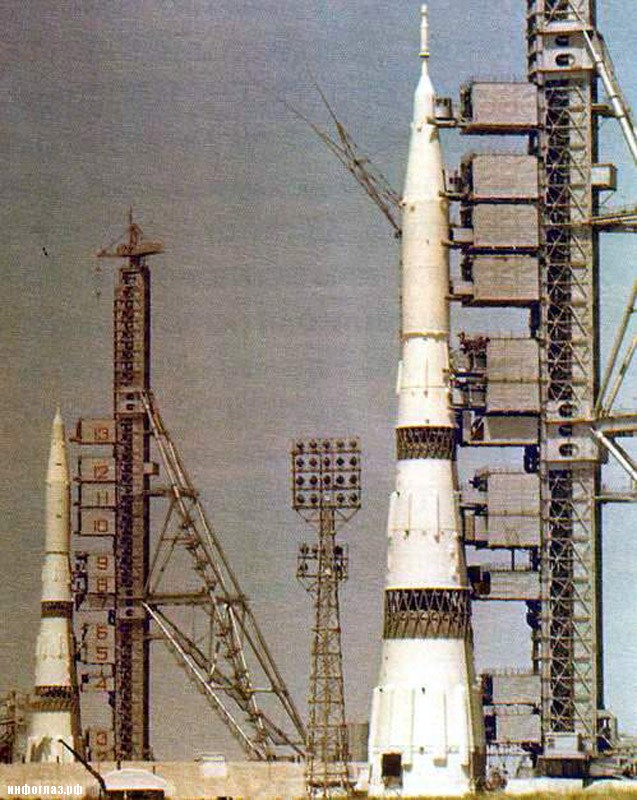

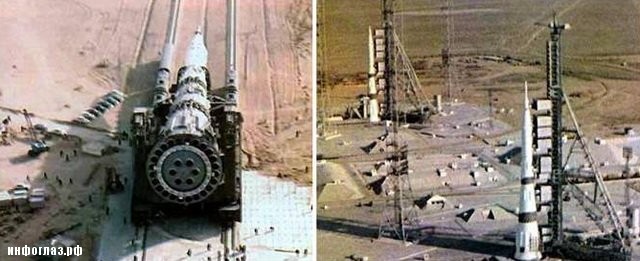

Ракета Н1 в сборочном комплексе, видны 30 маршевых двигателей НК-15

Место Королева на посту руководителя ОКБ-1 (с 1966 года — Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения, ЦКБЭМ) занял Василий Мишин. К сожалению, этот замечательный конструктор не обладал тем упорством, которое позволяло Королеву реализовывать свои устремления. Многие до сих пор полагают, что именно преждевременная смерть Королева и «мягкотелость» Мишина стали основной причиной краха проекта ракеты «Н-1» и, как следствие, советской лунной программы. Это наивное заблуждение.

Потому что чудес не бывает: еще на стадии проектирования в конструкции ракеты «Н-1» появилось несколько ошибочных решений, которые и привели к катастрофе.

Но обо всем по порядку.

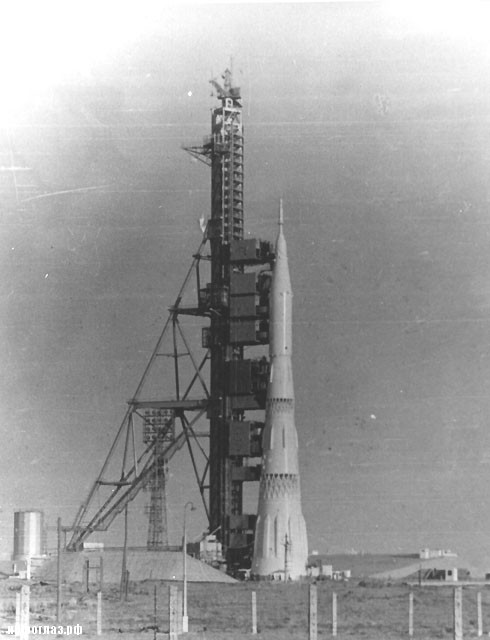

В феврале 1966 года на Байконуре завершилось строительство стартового комплекса (площадка № 110), но ему еще долго предстояло ждать своей ракеты.

Первая «Н-1» появилась на космодроме только 7 мая 1968 года. Там же, на Байконуре, прошли динамические испытания, технологические отработки процесса сборки, примерки носителя на стартовом комплексе. Для этого послужили два экземпляра ракеты «Н-1», известные под обозначениями «1Л» и «2Л». Им не суждено было взлететь, да и не для полетов они создавались.

В конечном варианте ракета «Н-1» («11А52») имела следующие характеристики. Габариты: общая длина (с космическим аппаратом) — 105,3 метра, максимальный диаметр по корпусу — 17 метров, стартовая масса — 2750–2820 тонн, стартовая тяга — 4590 тонн.

«Н-1» была выполнена с поперечным делением ступеней. 1-я ступень (блок «А») имела 30 однокамерных основных ЖРД «НК-15», 6 из которых размещались по центру, 24 — по периферии, и 6 рулевых сопел управления по крену. РН могла совершать полет при двух отключенных парах противоположно расположенных периферийных ЖРД блока «А». 2-я ступень (блок «Б») имела 8 однокамерных основных ЖРД «НК-15В» с высотными соплами и 4 рулевых сопла управления по крену. РН могла совершать полет с одной от ключенной парой ЖРД блока «Б». 3-я ступень (блок «В») имела 4 однокамерных основных ЖРД «НК-19» и 4 рулевых сопла управления по крену и могла совершать полет при одном отключенном ЖРД.

Все двигатели были разработаны в Куйбышевском авиационном КБ (ныне — Самарское НПО «Труд») под руководством Главного конструктора Николая Кузнецова. В качестве горючего использовался керосин, в качестве окислителя — жидкий кислород.

Ракета-носитель оснащалась системой координации од новременной работы двигателей «КОРД», которая в случае необходимости отключала неисправные двигатели.

Стартовый комплекс состоял из двух пусковых установок с 145-метровыми башнями обслуживания, через которые производилась заправка РН, ее термостатирование и электропитание.

Через эти башни экипаж должен был садиться в корабль. После окончания заправки РН и посадки экипажа башня обслуживания отводилась в сторону, и ракета оставалась на стартовом столе, удерживаемая за днище 48 пневмомеханическими замками.

Вокруг каждой пусковой установки размещались четыре молниеотвода (дивертора) высотой 180 метров. Для отвода газов при запуске двигателей первой ступени были сделаны три бетонных канала. Всего на площадке № 110 построили более 90 сооружений.

Кроме того, на площадке № 112 возвели монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя, куда РН прибывала по железной дороге в разобранном состоянии и монтировалась в горизонтальном положении.

Космический корабль проходил предполетные проверки и монтировался с другими блоками «ЛРК» в монтажно-испытательном корпусе космических объектов на площадке № 2Б. После этого он закрывался обтекателем и по железной дороге отправлялся на заправочную станцию на площадку № 112А, где производилась заправка его двигателей. Затем заправленный «ЛРК» перевозился к ракете и монтировался на третьей ступени РН, после чего весь комплекс вывозился на стартовую позицию.

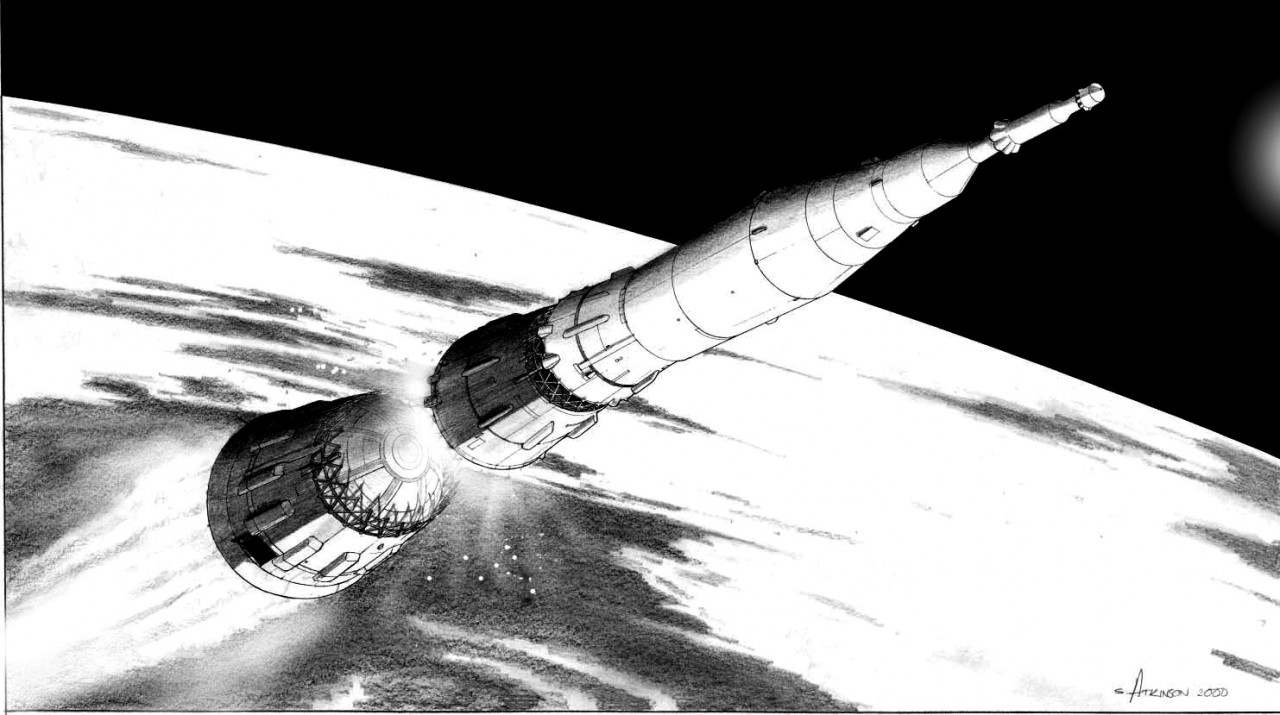

Первое летно-конструкторское испытание ракеты «Н-1», проходившей под обозначением «ЗЛ», состоялось 21 февраля 1969 года. В составе лунного ракетного комплекса во время первого пуска вместо «ЛОК» и «ЛК» был установлен автоматический корабль «7К-Л1С» («11Ф92»), внешне напоминающий «7К-Л1», но оснащенный многими системами корабля «Л-3» и мощной фотоаппаратурой. Ведущим конструктором изделия «11Ф92» был Владимир Бугров. В случае успешного запуска, корабль «7Л-Л1С» должен был выйти на орбиту Луны, произвести ее качественную фотосъемку и доставить пленки на Землю.

Борис Черток в своих мемуарах описывает момент старта так:

«В 12 часов 18 минут 07 секунд ракета вздрогнула и начала подъем. Рев проникал в подземелье через многометровую толщу бетона. На первых секундах полета последовал доклад телеметристов о выключении двух двигателей из тридцати.

Наблюдатели, которым невзирая на строгий режим безопасности удалось следить за полетом с поверхности, рассказывали, что факел казался непривычно жестким, «не трепыхался», а по длине раза в три-четыре превосходил протяженность корпуса ракеты.

Через десяток секунд грохот двигателей удалился. В зале стало совсем тихо. Началась вторая минута полета И вдруг — факел погас…

Это была 69-я секунда полета. Горящая ракета удалялась без факела двигателей. Под небольшим углом к горизонту она еще двигалась вверх, потом наклонилась и, оставляя дымный шлейф, не разваливаясь, начала падать.

Не страх и не досаду, а некую сложную смесь сильнейшей внутренней боли и чувства абсолютной беспомощности испытываешь, наблюдая за приближающейся к земле аварийной ракетой. На ваших глазах погибает творение которым за несколько лет вы соединились настолько, что иногда казалось — в этом неодушевленном «изделии» есть душа. Даже теперь мне кажется, что в каждой погибшей ракете должна была быть душа, собранная из чувств и переживаний сотен создателей этого «изделия».

Первая летная упала по трассе полета в 52 километрах от стартовой позиции.

Далекая вспышка подтвердила: все кончено!..»

Последующее расследование показало, что с 3-й по 10-ю секунды полета система контроля параметров работы двигателей «КОРД» ошибочно отключила 12-й и 24-й двигатели блока «А», но ракета-носитель продолжила полет с двумя отключенными двигателями. На 66-й секунде из-за сильной вибрации оборвался трубопровод окислителя одного из двигателей.

В кислородной среде начался пожар. Ракета могла бы продолжить полет, но на 70-й секунде полета, когда ракета достигла высоты 14 километров, система «КОРД» отключила сразу все двигатели блока «А», и «Н-1» упала в степь.

По результатам анализа причин аварии было принято решение ввести фреоновую систему пожаротушения с форсункойраспылителем над каждым двигателем.

Второе испытание «Н-1» («5Л») с автоматическим кораблем «11Ф92» и макетом «ЛК» («11Ф94») состоялось 3 июля 1969 года. Это был первый ночной старт «Н-1».

В 23.18 ракета оторвалась от стартового стола, но, когда поднялась немного выше молниеотводов (через 0,4 секунды после прохождения команды «контакт подъема»), взорвался восьмой двигатель блока «А». При взрыве была повреждена кабельная сеть и соседние двигатели, возник пожар.

Подъем резко замедлился, ракета начала наклоняться и на 18-й секунде полета упала на стартовый стол. От взрыва разрушился стартовый комплекс и все шесть подземных этажей стартового сооружения. Один из молниеотводов упал, свернувшись спиралью. 145-метровая башня обслуживания сдвинулась с рельсов.

Система аварийного спасения сработала надежно, и спускаемый аппарат автоматического корабля «11Ф92» приземлился в двух километрах от стартовой позиции.

Космонавт Анатолий Воронов вспоминает, что в тот раз при подготовке к запуску присутствовали космонавты. Они поднимались на самый верх 105-метровой ракеты, осматривали и изучали лунный ракетный комплекс. Поздно вечером они наблюдали за стартом из гостиницы космонавтов: «Вдруг вспыхнуло, мы успели сбежать вниз, и в это время ударной волной выбило все стекла. После падения ракета взорвалась прямо на стартовой площадке…»

Причиной взрыва явилось попадание постороннего предмета в кислородный насос двигателя № 8 за 0,25 секунды до подъема. Это повлекло взрыв насоса, а затем и самого двигателя. После установки фильтров такое не должно было повториться. На доработку и испытания двигателей КБ Кузнецова потребовалось почти два года Двух катастроф «Н-1» по вине низкой надежности первой ступени было вполне достаточно, чтобы заговорить о необходимости изменений в процессе подготовки ракеты к старту. Конструкторам ЦКБЭМ пришлось признать, что стратегия отработки надежности выбрана неправильно.

Большая ракетно-космическая система должна выполнять свою основную задачу с первой же попытки. Для этого все, что только можно испытать, должно быть испытано на Земле, до первого целевого полета. Сама система должна строиться на основе многоразовости действия и больших запасов по ресурсу.

Однако создавать полномасштабный стенд для отработки первой ступени было уже поздно. Поэтому ограничились введением дополнительных устройств безопасности.

Третий пуск «Н-1» («6Л») был осуществлен с уцелевшего стартового комплекса 27 июня 1971 года. В качестве полезной нагрузки был установлен лунный ракетный комплекс с Макетами «ЛОК» и «ЛК». В 2.15 РН оторвалась от стартового стола и начала подъем. На этот раз в программе полета был предусмотрен маневр увода носителя от стартового комплекса.

После его выполнения из-за возникновения неучтенных газодинамических моментов в донной части ракета стала поворачиваться по крену с постоянным нарастанием вращающего момента. Через 4,5 секунды угол поворота составил 14° через 48 секунд — около 200° и продолжал увеличиваться.

От больших перегрузок при вращении на 49-й секунде полета начал разрушаться блок «Б» и от комплекса оторвался головной блок вместе с третьей ступенью, которые упали в семи километрах от стартового комплекса. 1-я и 2-я ступени продолжили полет. На 51-й секунде «КОРД» отключила все двигатели блока «А», ракета упала в двадцати километрах и взорвалась, образовав воронку 15-метровой глубины.

Борис Черток описывал ситуацию с катастрофой «6Л» так: «…Огневые струи 30 двигателей складывались в общий огневой факел так, что вокруг продольной оси ракеты создавался непредвиденный теоретиками и никакими расчетами возмущающий крутящий момент. Органы управления были не в силах справиться с этим возмущением, и ракета № 6Л потеряла устойчивость». И далее: «Истинный возмущающий момент удалось определить моделированием с помощью электронных машин. При этом в качестве исходных данных закладывались не расчеты газодинамиков, а данные телеметрических измерений, реально полученные в полете».

В результате было показано, что «фактический возмущающий момент в несколько раз превышает максимально возможный управляющий момент, который развивали по крену управляющие сопла при их предельном отклонении».

По итогам работы комиссии, расследовавшей причину аварии, было принято решение вместо шести рулевых сопел установить четыре рулевых двигателя тягой по 6 тонн на первой и второй ступенях.

Последнее испытание ракеты-носителя «Н-1» («7Л») со штатным «ЛОК» и «ЛК», выполненным в беспилотном варианте, было проведено 23 ноября 1972 года. Старт состоялся в 9.11. На 90-й секунде полета в соответствии с программой за 3 секунды до отделения 1-й ступени двигатели начали переходить на режим конечной тяги. Были отключены шесть центральных ЖРД, отработавшие расчетное время. Скорость подъема резко снизилась. От этого возник непредвиденный гидравлический удар, в результате чего ЖРД № 4 вошел в резонанс, от которого разрушились топливные трубопроводы, и начался пожар. Ракета взорвалась на 107-й секунде.

Невзирая на то, что ни одной ракете «Н-1» так и не удалось выполнить программу запуска, конструкторы продолжали работу над ней. Следующий, пятый, старт был запланирован на август 1974 года, но не состоялся. В мае 1974 года советская лунная программа была закрыта, а все работы над «Н-1» прекращены. Две готовые к пускам ракеты «8Л» и «9Л» были уничтожены.

От «Н-1» удалось сохранить только 150 двигателей типа «НК», изготовленных для различных ступеней ракеты. Николай Кузнецов, несмотря на распоряжение правительства, законсервировал их и хранил долгие годы. Как показало время, делал он это не зря. В 90-е годы они были приобретены американцами и использовались на ракетах «Атлас-2АР» («Atlas-2AR»)…

В настоящее время НК-33 используется в первой ступени новой российской ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в». В США двигатели НК-33 модифицируются для установки на ракете «Антарес» компанией «Аэроджет» /Aerojet/, после чего получают название «Эй-джей-26″ /AJ-26/.

Взято тут:

http://masterok.livejournal.com/1598909.html#cutid1

По ссылке - видео.

|

|

МИГ-15 |

Как МиГ-15 заставил остаться на аэродромах американскую бомбардировочную авиацию в Корее.

Корейский конфликт продолжался уже без малого шесть месяцев к утру 30 ноября 1950 года, когда бомбардировщик американских ВВС B-29 «Суперкрепость» (Superfortress), совершавший налет на авиабазу в Северной Корее, был слегка поврежден истребителем, который двигался слишком быстро, и поэтому его не смогли идентифицировать, а стрелок бомбардировщика вообще не успел зафиксировать его с помощью системы наведения своего пулемета. Реактивные истребители с прямоугольно расположенным крылом Lockheed F-80, сопровождавшие бомбардировщик, предприняли символическое преследование, однако, ускорившись, неопознанный истребитель быстро превратился в точку, а затем вообще исчез.

|

|

Процитировано 1 раз