Недавно глава Пентагона Леон Панетта заявил прописную истину: «Любой пятиклассник знает, что авианосные ударные группировки США не в состоянии уничтожить ни одна из существующих держав мира». Действительно, американские АУГ неуязвимы, потому что авиация «видит» дальше любой наземной (и морской) радиолокационной системы. Они быстрее успевают «засечь» противника и с воздуха сделать с ним все, что душе угодно. Однако наши сумели найти способ «ставить черные метки» на американский флот – из космоса.

В конце 70-х годов СССР создал морскую космическую систему разведки и целеуказания «Легенда», которая могла навести ракету на любой корабль в Мировом океане. Из-за того что оптические технологии высокого разрешения были тогда недоступны, пришлось запускать эти спутники на очень низкую орбиту (400 км) и запитывать от атомного реактора. Сложность энергетической схемы предопределила судьбу всей программы – в 1993 году «Легенда» перестала «покрывать» даже половину морских стратегических направлений, а в 1998-м прекратил службу последний аппарат. Однако в 2008 году проект был реанимирован и уже на новых, более эффективных физических принципах.

В результате к концу этого года Россия будет способна в течение трех часов с точностью до 3 метров уничтожить любой американский авианосец в любой точке планеты

США сделали беспроигрышную ставку на авианосный флот – «птицефермы» вместе с ракетным охранением эсминцев стали недосягаемыми и крайне мобильными плавучими армиями. Даже у мощного советского военно-морского флота не было надежды тягаться с американским на равных. Несмотря на наличие в составе ВМФ СССР подводных лодок (АПЛ пр. 675, пр. 661 «Анчар», ДПЛ пр. 671), ракетных крейсеров, береговых комплексов ПКР, многочисленного флота ракетных катеров, а также многочисленных комплексов ПКР П-6, П-35, П-70, П-500, не было никакой уверенности в гарантированном поражении АУГ.

Специальные боевые части исправить положение не могли – проблема была в надежном загоризонтном обнаружении целей, их селекции и обеспечении точного целеуказания для подлетающих крылатых ракет.

Использование авиации для наведения ПКР проблему не решало: корабельный вертолет имел ограниченные возможности, более того, был предельно уязвим для палубной авиации. Разведчик Ту-95РЦ, несмотря на отличные задатки, был малоэффективен – самолету требовались многие часы для прибытия в заданный район Мирового океана, и вновь разведчик становился легкой мишенью для быстрых палубных перехватчиков. Такой неизбежный фактор, как погодные условия, окончательно подрывал доверие советских военных к предложенной системе целеуказания на основе вертолета и самолета-разведчика. Выход был только один – вести наблюдение за обстановкой в Мировом океане из космоса.

К работе над проектом были привлечены крупнейшие научные центры страны – Физико-энергетический институт и Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова. Расчеты параметров орбит были выполнены под руководством академика Келдыша. Головной организацией стало Конструкторское бюро В.Н. Челомея. Разработка ядерной бортовой энергетической установки велась в ОКБ-670 (НПО «Красная Звезда»). В начале 1970 года ленинградский завод «Арсенал» изготовил первые опытные образцы. Аппарат радиолокационной разведки был принят на вооружение в 1975 году, а спутник радиотехнической разведки – в 1978-м. В 1983 году был принят на вооружение последний компонент системы – сверхзвуковая противокорабельная ракета П-700 «Гранит».

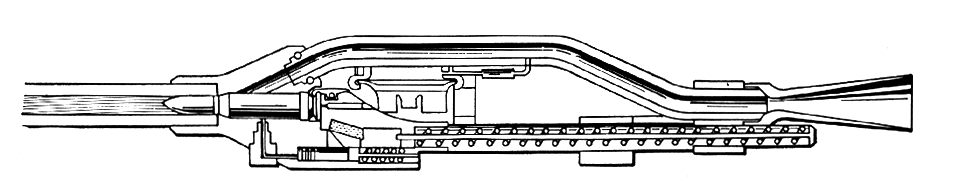

Сверхзвуковая противокорабельная ракета П-700 «Гранит»

В 1982 году единая система была проверена в действии. Во время Фолклендской войны данные с космических спутников позволили командованию советского ВМФ отслеживать оперативно-тактическую обстановку в Южной Атлантике, точно просчитывать действия британского флота и даже с точностью до нескольких часов спрогнозировать время и место высадки на Фолклендах английского десанта. Орбитальная группировка вместе с корабельными пунктами приема информации обеспечили обнаружение кораблей и выдачу целеуказания ракетному оружию.

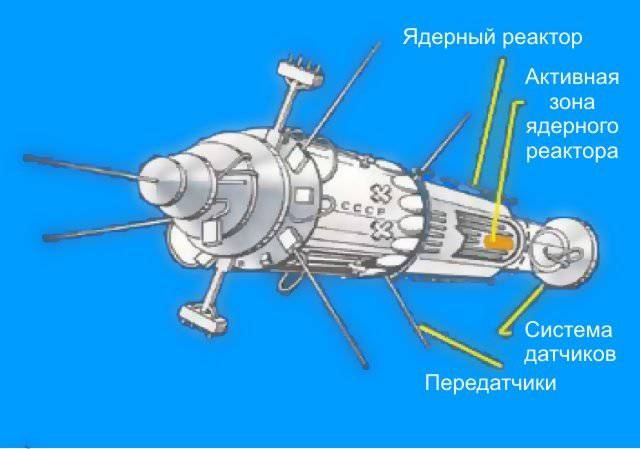

Первый тип спутника УС-П («управляемый спутник – пассивный», индекс ГРАУ 17Ф17) представляет собой комплекс радиотехнической разведки, созданный для обнаружения и пеленгации объектов, имеющих электромагнитное излучение. Второй тип спутника УС-А («управляемый спутник – активный», индекс ГРАУ 17Ф16) оснащался РЛС двустороннего бокового обзора, обеспечивающей всепогодное и всесуточное обнаружение надводных целей. Низкая рабочая орбита (что исключало использование громоздких солнечных панелей) и потребность в мощном и бесперебойном источнике энергии (солнечные батареи не могли работать на теневой стороне Земли) определили тип бортового источника питания – ядерный реактор БЭС-5 «Бук» тепловой мощностью 100 кВт (электрическая мощность – 3 кВт, расчетное время работы – 1080 часов).

18 сентября 1977 года с Байконура был успешно запущен космический аппарат «Космос-954» – активный спутник МКРЦ «Легенда». Целый месяц «Космос-954» работал на космической орбите, вместе с «Космос-252». 28 октября 1977 года спутник внезапно перестал контролироваться наземными службами управления. Все попытки сориентировать его к успеху не привели. Вывести на «орбиту захоронения» тоже не удалось. В начале января 1978 года произошла разгерметизация приборного отсека космического аппарата, «Космос-954» полностью вышел из строя и перестал отвечать на запросы с Земли. Началось неконтролируемое снижение спутника с ядерным реактором на борту.

Космический аппарат «Космос-954»

Западный мир с ужасом смотрел в ночное небо, ожидая увидеть падающую звезду смерти. Все обсуждали: когда и где упадет летающий реактор. «Русская рулетка» началась. Ранним утром 24 января «Космос-954» разрушился над территорией Канады, засыпав радиоактивными обломками провинцию Альберта. К счастью для канадцев, Альберта является северной малонаселенной провинцией, никто из местного населения не пострадал. Само собой, произошел международный скандал, СССР заплатил символическую компенсацию и в течение трех последующих лет отказывался от запусков УС-А. Тем не менее в 1982 году повторилась аналогичная авария на борту спутника «Космос-1402». На этот раз космический аппарат благополучно утонул в волнах Атлантики. Если бы падение началось на 20 минут раньше – «Космос-1402» приземлился бы на территории Швейцарии.

К счастью, больше серьезных аварий с «русскими летающими реакторами» зафиксировано не было. В случае нештатных ситуаций реакторы отделялись и без происшествий переводились на «орбиту захоронения». Всего по программе «Морская космическая система разведки и целеуказания» было выполнено 39 запусков (включая испытательные) спутников радиолокационной разведки УС-А с ядерными реакторами на борту, из них 27 успешных. В итоге УС-А в 80-х годах надежно контролировал надводную обстановку в Мировом океане. Последний запуск космического аппарата этого типа состоялся 14 марта 1988 года.

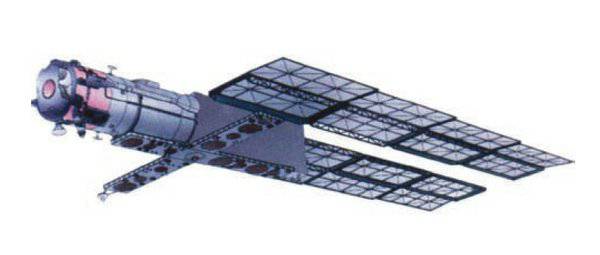

В настоящий момент в составе космической группировки Российской Федерации находятся только пассивные спутники радиотехнической разведки УС-П. Последний из них – «Космос-2421» – был запущен 25 июня 2006 года, причем неудачно. Согласно официальной информации, на борту возникли небольшие неполадки из-за неполного раскрытия солнечных батарей.

В период хаоса 90-х и недофинансирования первой половины 2000-х «Легенда» перестала существовать – в 1993 году «Легенда» перестала «покрывать» даже половину морских стратегических направлений, а в 1998 году был захоронен последний активный аппарат. Однако без нее невозможно было вообще говорить о каком-либо эффективном противодействии американскому флоту, не говоря уже о том, что мы стали слепы – военная разведка осталась без ока, а обороноспособность страны резко ухудшилась.

«Космос-2421»

К реанимации системы разведки и целеуказания вернулись в 2006 году, когда правительство дало поручение Минобороны проработать вопрос с точки зрения использования новых оптических технологий точного обнаружения. К работе подключили 125 предприятий 12 отраслей промышленности, рабочее название – «Лиана». В 2008 году был готов проработанный проект, а в 2009-м состоялся первый экспериментальный запуск и выведение экспериментального аппарата на заданную орбиту.

Однако он имел целый букет недостатков, из-за этого программу вывода на орбиту остальных спутников передвинули на более поздний срок.

«Первый спутник «Лотос-С» с индексом 14Ф138 имел целый ряд недостатков. После выведения на орбиту выяснилось, что у него не функционирует почти половина бортовых систем. Поэтому мы потребовали от разработчиков довести аппаратуру до ума», — рассказал представитель Космических войск, которые сейчас включены в Воздушно-космическую оборону.

На одном из предприятий, участвовавших в разработке спутника «Лотос», пояснили, что все недостатки спутника были связаны с недоработками в программном обеспечении спутника. «Наши программисты полностью переработали программный комплекс и уже перепрошили первый «Лотос». Сейчас претензий к нему у военных нет», .

Новая система более универсальна – из-за более высокой орбиты она может сканировать не только крупные объекты в океане, на что была способна советская «Легенда», а любой объект размером до 1 метра в любой точке планеты. Точность выросла более чем в 100 раз – до 3 метров. И при этом никаких атомных реакторов, представляющих угрозу экосистеме Земли.

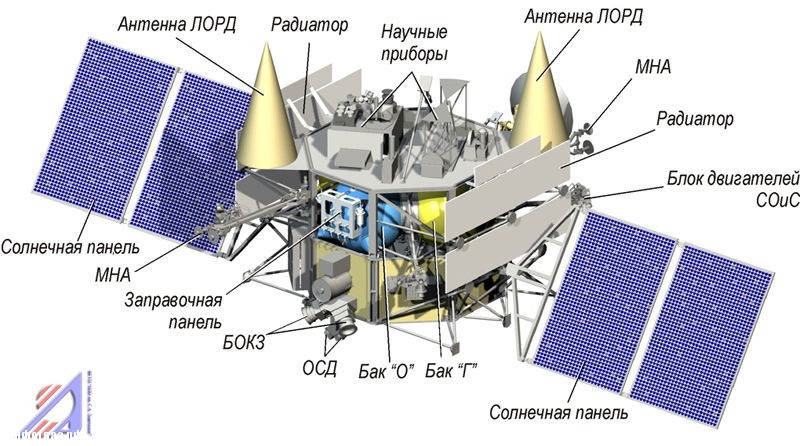

В 2013 году Роскосмос и Минобороны России завершили опытное создание на орбите «Лианы» и приступили к отладке ее систем. По плану уже к концу этого года система заработает на 100%. Она состоит из четырех новейших спутников радиолокационной разведки, которые будут базироваться на высоте около 1 тыс. км над поверхностью планеты и постоянно сканировать наземное, воздушное и морское пространство на наличие вражеских объектов.

«Четыре спутника системы «Лиана» – два «Пиона» и два «Лотоса» – будут в режиме реального времени обнаруживать объекты противника – самолеты, корабли, автомобили. Координаты этих целей будут передаваться на командный пункт, где будет формироваться виртуальная карта реального времени. В случае войны по этим объектам будут наноситься высокоточные удары», – пояснил принцип действия системы представитель Генштаба.

Не обошлось и без «первого блина». «Первый спутник «Лотос-С» с индексом 14Ф138 имел целый ряд недостатков. После выведения на орбиту выяснилось, что у него не функционирует почти половина бортовых систем. Поэтому мы потребовали от разработчиков довести аппаратуру до ума», – рассказал представитель Космических войск, которые сейчас включены в Воздушно-космическую оборону. Специалисты пояснили, что все недостатки спутника были связаны с недоработками в программном обеспечении спутника. «Наши программисты полностью переработали программный комплекс и уже перепрошили первый «Лотос». Сейчас претензий к нему у военных нет», – рассказали в Минобороны.

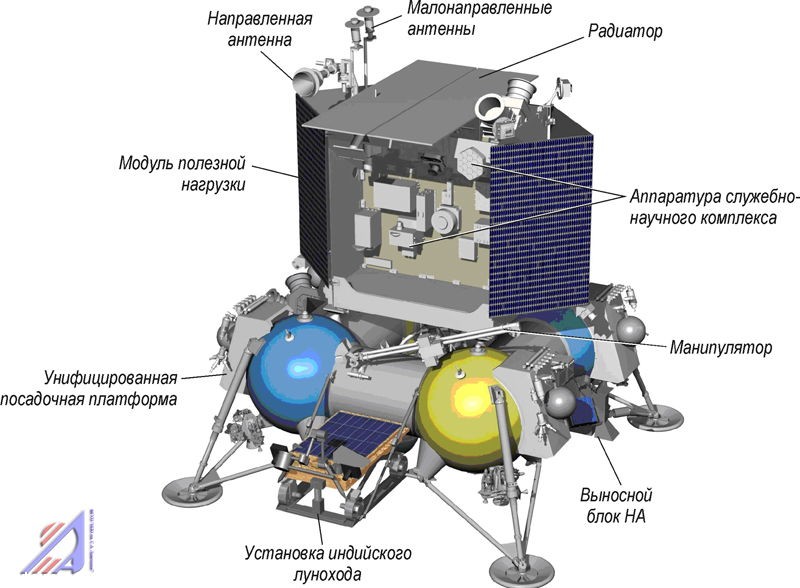

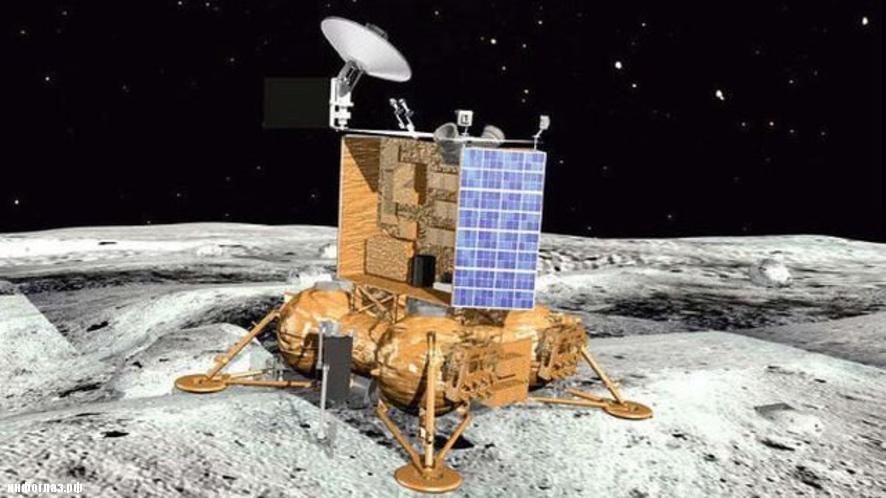

Спутник «Лотос-С»

Еще один спутник для системы «Лиана» запущен на орбиту осенью 2013 года – «Лотос-С» 14Ф145, который перехватывает передачу данных, в том числе переговоры противника (радиотехническая разведка), а в 2014-м в космос отправится перспективный спутник радиолокационной разведки «Пион-НКС» 14Ф139, который способен засечь объект размером с легковой автомобиль на любой поверхности. До 2015 года в «Лиану» включат еще один «Пион», таким образом, размер группировки системы расширится до четырех спутников. После выхода на расчетный режим система «Лиана» полностью заменит устаревшую систему «Легенда – Целина». Она на порядок увеличит возможности Вооруженных сил России по обнаружению и поражению объектов противника.

Спрёто тут: http://masterok.livejournal.com/1643751.html

В конце поста ещё интересные ссылки: Атомный крейсер «Петр Великий» против системы «Иджис». Авианосная ударная группировка (АУГ) Нужны ли России авианосцы ? Как строят УДК «Владивосток» типа «Мистраль»

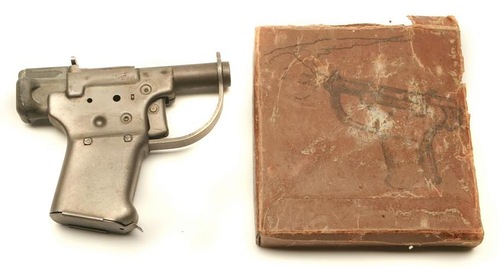

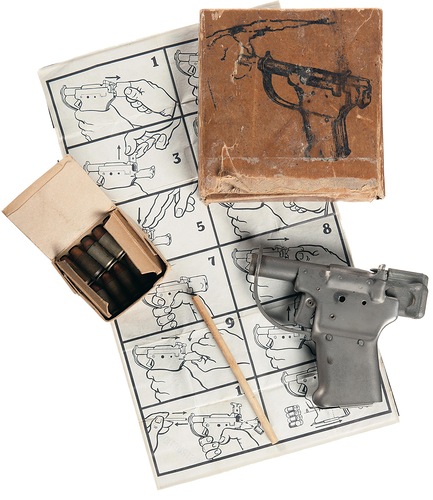

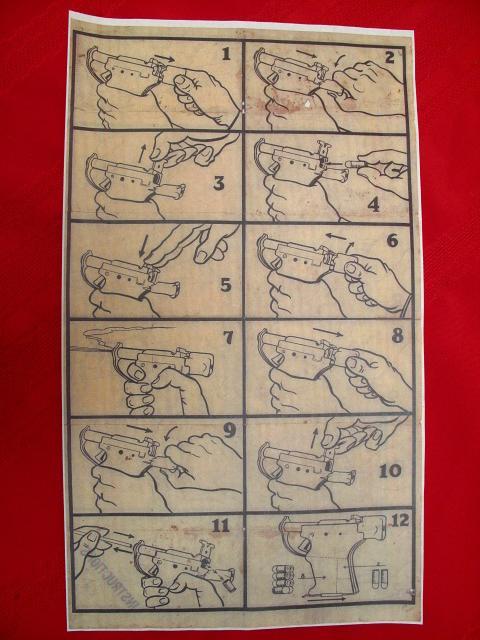

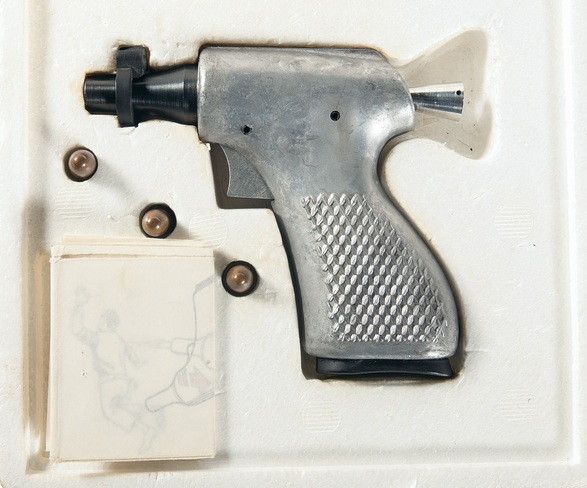

Deer Gun

Deer Gun