-Метки

-Рубрики

- авиация (159)

- История (146)

- бронетехника (133)

- Стрелковое оружие (115)

- А что у них? (88)

- Обсуждаем (55)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Bellum nec timendum, nec provocandum. — Не надо ни бояться войны, ни вызывать её.

Новый ЗРК |

На конференции в Смоленске представлен образец новейшего ЗРК "Сосна"

07.06.2013 16:40

/warsonline.info/templates/jv_news_ii/images/shadow-bg.gif" target="_blank">http://warsonline.info/templates/jv_news_ii/images/shadow-bg.gif); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

ЗРК Сосна

/warsonline.info/templates/jv_news_ii/images/shadow-bg.gif" target="_blank">http://warsonline.info/templates/jv_news_ii/images/shadow-bg.gif); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

ЗРК Сосна

В четверг на конференции по вопросам развития войск противовоздушной обороны, проходящей в Смоленске, был представлен образец перспективного ЗРК малой дальности "Сосна". Об этом сообщил начальник войск ПВО СВ генерал-майор Александр Леонов.

Конференция проводится на базе Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ имени Маршала Советского Союза Василевского. По словам Леонова, на военно-научной конференции, которая начала работу в четверг, вырабатываются и обсуждаются взгляды минобороны, КБ и ОПК на состояние и возможности производства новых образцов военной техники и вооружения. Также рассматриваются способы использования таких образцов при выполнении задач ПВО, пишет газета "Взгляд".

Представители ОПК представили на конференции выставку образцов изготавливаемой продукции. Были продемонстрированы действующие макеты боевых модулей, которые разрабатываются для модификаций ЗРК "Тор-М2" на гусеничном и колесном шасси. Генерал Леонов отметил, что помимо стоящей на вооружении войсковой ПВО техники на выставке представлены новые образцы.

По словам генерала, ЗРК "Сосна" еще не участвовал в госиспытаниях. Необходимо обсудить возможности разрабатываемого комплекса перед тем, как решать вопрос об оснащении им войсковой ПВО.

Как отмечают сами разработчики комплекса "Сосна", новый ЗРК предназначен для защиты войсковых подразделений и частей в различных видах боевых действий, в том числе от средств воздушного нападения (СВН). По их словам, "Сосна" может эффективно действовать независимо от времени суток и погодных условий при наличии искусственных и естественных помех.

Генерал Леонов, выступая на конференции, подчеркнул, что необходимо иметь надежную защиту от средств воздушного нападения. По словам начальника войсковой ПВО, за последние 20 лет произошел резкий скачок в развитии СВН, однако уже имеются наработки, как им противодействовать. Соответствующие меры уже принимаются, отметил генерал.

Военная академия войсковой ПВО в Смоленске является основной площадкой для проведения военно-научных конференций. Как подчеркнул генерал Леонов, ее научный потенциал высоко оценивается как министерством обороны, так и оборонными предприятиями, связанными с академией.

В академии исследуются все области ПВО, в том числе системы автоматизированного управления и радиолокации, а также средства защиты. Имеются разработки в области программного обеспечения и "искусственного интеллекта". В этом направлении академия находится на "самых передовых рубежах".

PS Охренеть, сколько происходит в один день в военной сфере в нашей стране. Или это вчера такой день был насыщенный? Пуск протитипа ракеты, чё-то спустили, новый ЗРК... И это только то, о чём нам сказали.

|

Метки: ЗРК |

Много стволов – много пуль |

Залп из Европы

Первые образцы таких систем появились более пяти веков назад. Но заряжание с дула, не умаляя плотности огня, плохо сказывалось на общей скорострельности. Как следствие, общая эффективность оружия была не сильно выше, чем у отдельных стрелков. Идею с несколькими стволами пришлось отложить до поры до времени.

Время многоствольных систем пришло только в середине XIX века. В 1851 году бельгиец Монтиньи сделал орудие с блоком ружейных стволов, заряжаемых с казенной части. Очень кстати оказались и недавно появившиеся унитарные патроны. Их легко было заряжать в специальные обоймы, выглядевшие как металлическая плита с отверстиями. Обойма вставлялась в казенник установки и все патроны выстреливали одновременно. За счет обоймы, по сравнению с орудиями XV века, скорострельность выросла в разы. Уже в 1859 году сей образец был принят на вооружение во Франции под названием «митральеза». В России это слово перевели дословно – картечница. Тем не менее, пули летели небольшой «стайкой» и площадь поражения была невысока. Случалось, что один вражеский солдат умудрялся «поймать» сразу несколько кусочков свинца. Рассеивание достигало приемлемых значений только на очень больших расстояниях, где энергия пуль снижалась до неприемлемых значений. Другая проблема первых митральез заключалась в одновременном выстреле всех стволов. На более поздних моделях экономию боеприпасов обеспечили поочередным выстрелом нескольких рядов стволов. Но и с этим нововведением картечницы большой славы не получили. Дело в том, что французы не удосужились разработать тактику их применения, и просто ставили на поле боя рядами, почти «где попало», а не на потенциально опасных направлениях.

Шарманка смерти

За океаном, в Соединенных Штатах Америки, в это время над своим детищем работал врач Р. Дж. Гатлинг. Он тоже решил использовать несколько стволов, но не для огня залпами. Если в ствол должен быть дослан патрон, потом он стреляет, а затем надо выбросить гильзу… Почему бы не сделать несколько стволов, каждый из которых заряжается и выбрасывает гильзу, пока стреляют другие? Именно так рассуждал Гатлинг. Итогом его измышлений стал станковый аппарат с шестью стволами. Стрелок, как на шарманке, крутил ручку в казенной части оружия, приводя в движение блок стволов. Патроны из коробчатого магазина вверху орудия под собственным весом подавались в патронники. За каждый оборот блока каждый отдельный ствол успевал получить патрон, выстрелить и выбросить гильзу. Экстракция стреляных гильз, стоит отметить, тоже производилась за счет силы тяжести. Нужно сделать оговорку: сама идея вращающегося блока ствола была не нова, к тому времени уже существовали многозарядные револьверы типа pepperbox. Главная заслуга Гатлинга – система подачи патронов и распределение цикла заряжания-выстрела-экстракции по ходу оборота блока.

Исходное орудие Гатлинга (Gatling gun) было запатентовано в 1862 году, а в 1866 принято на вооружение Армии севера. Первые модели могли стрелять с темпом до 200 выстрелов в минуту. Позже, применив зубчатые передачи, удалось довести скорострельность почти до тысячи выстрелов. Поскольку источник энергии был внешним (для тогдашних Gatling gun - человек), пулемет стрелял до тех пор, пока в магазине были патроны, пока не произошла осечка либо в стволе не заклинивал патрон. Позже автоматическое оружие с внешним приводом назовут механизированным автоматическим. Но до этого названия еще было несколько десятков лет.

В конце XIX века предпринимались попытки «отлучить» человека от кручения ручки и заменить его электромотором. Но в то время электрические компоненты имели такие габариты, что никакие 2500-3000 выстрелов в минуту, до которых они разгоняли пулемет, не могли дать им путевку в жизнь. К тому же небезызвестный Х. Максим уже выпустил на рынок свой гораздо более мобильный пулемет, максимальная скорострельность которого была на уровне первых аппаратов Гатлинга. Постепенно многоствольные пулеметы снимались с вооружения, а потом и вообще оказались забыты.

Через сто лет после доктора Гатлинга

В середине XX века вновь потребовалось оружие с большим темпом стрельбы. В частности, оно требовалось авиации и ПВО: им теперь пришлось воевать со столь быстрыми целями, что скорострельности даже в полторы тысячи могло не хватать. Можно было, конечно, использовать наработки по пулеметам наподобие УльтраШКАС (около 3000 выстрелов в минуту), но его калибр был недостаточен, а перерабатывать конструкцию под другие патроны было не выгодно. Еще один фактор, мешавший конструкторам разгонять классическую схему, крылся в температурах. Один ствол при непрерывной стрельбе нагревается, а, набрав определенную температуру, может разрушиться. Само собой, до этого из-за деформации кардинально ухудшится баллистика. Тут-то и пригодилась система Гатлинга. Уже был опыт с разгоном ее до двух-трех тысяч выстрелов, что вместе с новыми сплавами для стволов выглядело обнадеживающе.

Эксперименты шли во многих странах, но первым серийным образцом из «новых» пушек Гатлинга стала американская M61 Vulcan. Разработанная в 1949 году, она имела шесть 20-мм стволов с гидравлическим приводом блока. Режимов стрельбы у «Вулкана» два – 4 и 6 тысяч выстрелов в минуту. Конструкция позволяла и больше, но были опасения насчет стабильного поведения звеньев патронной ленты. Поэтому новая модификация пушки M61A1 получила вообще беззвеньевое боепитание. Даже шести тысяч выстрелов оказалось достаточно, чтобы пушка «Вулкан» стала стандартным вооружением для американских истребителей на много лет вперед.

Позже в США будет создано еще несколько образцов «Гатлинг-ганов» под разный патрон и с разным приводом. Наименьший калибр был у опытного пулемета с электроприводом XM214 Microgun 70-х годов – 5,56 мм; наибольший – у тоже экспериментального T249 Vigilante 56-го года – 37 мм.

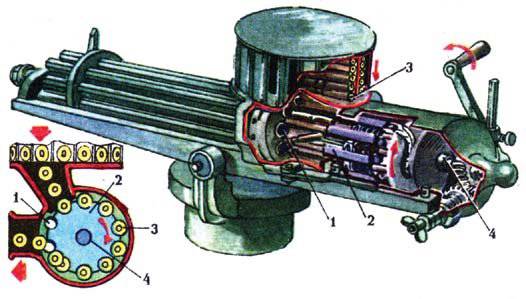

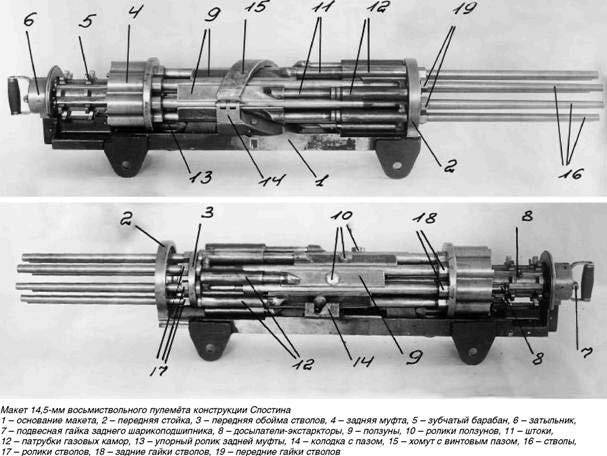

В Советском Союзе тоже не обошли вниманием оружие с вращающимся блоком стволов. Еще в 1939 И.И. Слостин сделал свой восьмиствольный пулемет калибра 7,62 мм. По ряду причин (большой вес и сырость конструкции) он не пошел в серию, но некоторые наработки были использованы потом. Работы по многоствольным системам были возобновлены в начале 60-х, когда флот заказал оружейникам шестиствольную пушку калибра 30 мм. Благодаря тульскому КБП и конструкторам В.П. Грязеву и А.Г. Шипунову моряки получили корабельную зенитную установку АК-630, немного позже на ее базе будет создана авиационная пушка ГШ-6-30. Эта пушка имела скорострельность в 4-5 тыс. выст/мин, что вместе с калибром было более чем достаточно для поражения большинства целей, с которыми работают истребители. Почти одновременно с 30-миллиметровой пушкой было создано орудие меньшего калибра ГШ-6-23 (23 мм). Это уже была изначально авиационная пушка со скорострельностью до девяти тысяч выстрелов. Оба тульских оружия, и ГШ-6-30, и ГШ-6-23 имеют газовый двигатель для вращения блока стволов, но различаются стартером: на первой пушке он пневматический, на второй – пиротехнический.

В конце 60-х были начаты работы по многоствольным пулеметам. Это были четырехствольные ГШГ (тульское КБП) под патрон 7,62х54R, дающий до 6 тыс. выстрелов в минуту и ЯкБ-12.7 (ЦКИБ, конструкторы П.Г. Якушев и Б.А. Борзов) под патрон 12,7х108 мм, со скорострельностью 4-4,5 тыс. выст/мин. Оба пулемета предназначались для использования на вертолетах. В частности, ЯкБ-12,7 устанавливался на ряд модификаций Ми-24 в подвижной установке.

С советскими многоствольными пушками связано несколько интересных слухов или, если хотите, легенд. Обе касаются ГШ-6-30. Согласно первой, испытывали эту пушку не на грузовиках, как другое оружие, а на танках, потому что при скорострельности в 6000 выстрелов на полное разрушение первых требовался залп, меньше чем в секунду длиной. Вторая легенда гласит, при стрельбе из ГШ-6-30 снаряды вылетают так часто, что в воздухе они чуть ли не утыкаются друг в друга. Что интересно, об американской пушке GAU-8/A Avenger (7 стволов, 30 мм, до 3,9 тыс. выст/мин) тоже рассказывают занимательные вещи. Например, что при стрельбе из нее штурмовик A-10 от отдачи останавливается в воздухе. Вот она, народная слава.

Немцы, патроны, два ствола

Многоствольные системы оружия не заканчиваются на схеме Гатлинга. Есть и другая, чуть менее популярная и менее известная схема – система Гаста. В 1917 году немецкий оружейник К. Гаст совместил в одном пулемете автоматику с коротким ходом ствола и многоствольность. Его пулемет под названием Gast-Maschinengewehr Modell 1917 калибра 7,92 мм работал по следующему принципу: один из двух стволов, откатываясь после выстрела, через специальный кронштейн заряжал второй ствол и наоборот. На испытаниях пулемет Гаста разогнался до 1600 выстрелов в минуту.

В 1965 году конструкторы тульского КБП создали свой вариант оружия по схеме Гаста – ГШ-23. Ей оснащалисьразличные типы самолетов и вертолетов. Причем как в варианте курсового вооружения (МиГ-23, Су-7Б и др.), так и для установки на подвижные стрелковые установки (Ту-95МС, Ил-76 и др.). Что интересно, несмотря на меньшую скорострельность (до 4 тыс. выстрелов в минуту), чем у шестиствольной ГШ-6-23, ГШ-23 оказалась в полтора раза легче – 50,5 кг против 76.

В конце 70-х специально для создававшегося тогда штурмовика Су-25 была сконструирована пушка ГШ-30-2, также сделанная по схеме Гаста. Ее два ствола выдают всего три тысячи выстрелов, но это компенсируется калибром 30 миллиметров. Позже была создана версия пушки с более длинными стволами, предназначенная для установки на вертолетах Ми-24П.

Что дальше?

В следующем году системе Гатлинга исполнится 150 лет. Схема Гаста немного моложе. В отличие от своих предшественников – митральез – эти системы активно используются и никто пока не собирается от них отказываться. Одновременно с этим, уже продолжительное время у многоствольных систем не было значительных приростов скорострельности. У этого есть две основные причины: во-первых, для очередного повышения темпа стрельбы нужны новые материалы и технологии. Американцам, к примеру, уже пришлось столкнуться с заеданиями имевшихся тогда звеньевых снарядных лент. Во-вторых, смысла еще разгонять пушки или пулеметы, откровенно говоря, немного: плотность огня вырастет исключительно вместе с расходом боеприпасов. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в дальнейшем облик многоствольного оружия не изменится, но будут внедряться новые материалы и различные ноу-хау.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

ГШ-6-30 |

|

В ходе создания истребителя-бомбардировщика МиГ-27 пушка штатная для МиГ-23 была заменена более мощной. Мощности и поражающего действия 23-мм снарядов пушки ГШ-23Л, много лет служившей на большинстве боевых самолетов оказалось недостаточно для уверенного поражения многих наземных целей и, особенно бронетехники. На вооружение стран НАТО поступали новые бронемашины, для борьбы с которыми бронепробиваемость снарядов калибра 23-мм была уже слабой. Проблема обострялась также тревожной тенденцией отставания отечественных авиационных артсистем от западных, новейшие образцы которых превосходили их и по скорострельности, и по мощности снаряда. Военных интересовала возможность вооружения самолета оружием, способным поражать не только новые БТР и БМП потенциального противника, но и перспективный американский основной танк M1 Abrams. Для этого требовался переход на больший калибр и более мощные боеприпасы, для чего было выдано задание на разработку авиационной пушки калибра 45 мм, использовавшей активно-реактивный снаряд повышенной бронепробиваемости. Однако создание нового орудия и боеприпасов к нему требовали времени. В связи с этим было принято решение об установке на самолет новой многоствольной пушки 30 мм калибра, обеспечивающей высокую скорострельность и большой вес секундного залпа. Инициатором перехода на пушечное вооружение калибра 30 мм выступал заместитель Министра Обороны по вооружению генерал армии В.Я. Шабанов, отстаивавший унификацию оружия и боеприпасов для ВВС, ВМФ и Сухопутных войск на основе стандартного снаряда повышенной мощности. Переход с калибра 23 мм на 30 мм обеспечивал двукратное повышение массы снаряда (со 175-185 г до 400 г), причем содержание взрывчатого вещества в нем возрастало почти в три раза, а улучшенная баллистика обеспечивала не только мощную бронепробиваемость и могущество воздействия по различным целям, но и значительно улучшала точность огня и позволяла разработать боеприпасы новых, более эффективных типов. Новая многоствольная схема позволяла существенно, в 3-4 раза, повысить скорострельность, в относительно короткое время атаки укладывая в цель мощный залп. Каждый из стволов, собранных в единый вращающийся пакет, имел свой затвор, механизмы которого совершали непрерывное движение в ходе работы и производили выстрел с приходом в "боевое" положение. В качестве прототипа был выбран 30 мм шестиствольный автомат АО-18 конструкции В.П.Грязева и А.Г. Шипунова. Свою историю он ведет с 15 июня 1963 года, когда Постановлением СМ СССР была задана разработка скорострельной пушки с вращающимся блоком стволов для корабельной артустановки АК-630. Пушка конструировалась в комплексе с новым 30 мм патроном повышенной баллистики с увеличенным зарядом пороха и новыми снарядами. В качестве привода, обеспечивавшего вращение блока стволов и работу связанных с ним механизмов пушки рассматривались электрические и гидравлические моторы, но они требовали мощности порядка 40-50 л.с. Конструкторы избрали автономную схему, использовавшую собственные пороховые газы, образующиеся при стрельбе. Газопороховой двигатель, работа которого подобна обычному мотору внутреннего сгорания, позволял получить компактную артиллерийскую систему, что имело первостепенное значение для применения на самолете. Однако корабельный автомат был тяжел, громоздок и избыточно мощен для установки на борту истребителя-бомбардировщика (все же самолет гораздо меньше даже небольшого корабля, где проще организовать крепление орудия и воспринять многотонную отдачу при стрельбе). Перед установкой на МиГ-23БМ орудие подверглось существенной доработке. Его, по возможности, облегчили, удалив ненужное и громоздкое для авиационной пушки принудительное жидкостное охлаждение, укоротили блок стволов. В результате размеры орудия уменьшились. Если корабельный автомат АО-18 имел габаритные размеры 2176 x 295 x 336 мм (длина - ширина - высота), то пушка, подготовленная для МиГа, имела габариты 1877,5 x 252 x 285 мм. Новое изделие, названное ГШ-6-30А имело массу 145 кг (у АО-18 - 205 кг) и темп стрельбы 5500-6100 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда составила 850 м/с. Боезапас состоял из 300 патронов с осколочно-фугасно-зажигательными (ОФЗ), осколочно-фугасно-зажигательно-трассирующимй (ОФЗТ), фугасно-зажигательными (ФЗ) или бронебойно-разрывными (БЗ) снарядами массой до 400 г. Эффективная прицельная дальность огня по наземным целям равнялась 1200-1600 м, по воздушным - 200-600 м. Живучесть пушки при стрельбе очередями в 100-200 выстрела с полным охлаждением после израсходования боекомплекта составила 6000 выстрелов. Перезарядка и раскрутка блока стволов перед выстрелом выполнялась с помощью пневматической системы, в которую, помимо прочего, входили пара баллонов со сжатым воздухом и пневмостартер. Пушку установили на том же месте, где ранее на МиГ-23БН стояла ГШ-23Л - под отсеком бака ╧1 А. Пушечная установка разместилась в подфюзеляжной нише, не закрывавшейся обтекателем, что обеспечило удобство монтажа, обслуживания и хорошее охлаждение при стрельбе. Съемный патронный ящик был упразднен, а на его месте оборудован специальный патронный отсек, занимавший практически весь объем между шпангоутами ╧13Б и ╧14. При этом пришлось внести изменение в силовой набор фюзеряжа. Закабинный отсек от шпангоута ╧12 до ╧14 был выполнен конструктивно новым. Между шпангоутами ╧12 и ╧13 ввели проставку длинной 200 мм, а шпангоут ╧1ЗБ, ранее (на МиГ-23БН) стыковывшйся со шпангоутом ╧14, был сдвинут вперед на длину нового отсека. В него через верхние люки укладывалась патронная лента на 300 патронов, весившая в снаряженном виде под 300 кг. В патронный же отсек по рукаву при стрельбе ссыпались и отработанные звенья. Из-за нового отсека пришлось отказаться от использовавшегося на "бэ-эне" дополнительного бака ╧1. Однако, в результате установки на самолет нерегулируемых воздухозаборников, система автоматического управления клиньями УВД-23 была упразднена, и в нижней части закабинного отсека высвободилось место. Его занял увеличенный бак ╧1А, отличавшийся от ранее установленного на МиГ-23БН не только объемом, но и конструкцией - вместо прежнего "бочонка" бак стал отсеком планера. Кроме топлива в нем разместили шесть сферических баллонов с азотом системы нейтрального газа, подававшимся в топливные баки для защиты от возгорания при прострелах. Теперь бак вмещал 480 л топлива. Артсистема ГШ-6-30А обладала внушительными характеристиками, демонстрируя абсолютное превосходство над большинством западных образцов. Американские боевые самолеты использовали пушки калибра 20 мм со стограммовыми снарядами, а принятые на вооружение самолетов НАТО пушки ADEN и DEFA 552/553 калибра 30 мм вели огонь снарядами массой 270 г при начальной скорости 600-650 м/с (что дало известному конструктору авиационного вооружения A.Э. Нудельману охарактеризовать их как "пушки с пониженными характеристиками"). Только со временем в ВВС западных стран появились более мощные орудия: 27-мм пушка Bk27 западногерманской фирмы Mauser, созданная для самолета Tornado, и американская 30-мм GAU-8A, специально разработанная для штурмовика А-10. Основные конструктивные проблемы "шестистволки" были решены еще при отработке корабельного варианта, однако ее установка на самолете имела свою специфику. Новое изделие потребовало ряда доработок: автоматы первых серий не могли выпускать требуемую по техническому заданию одну непрерывную очередь с расходом полного боекомплекта. После первых 150 выстрелов из-за перегрева требовалось охлаждение блока стволов и лишь затем можно было продолжать стрельбу. Был ряд и других серьезных дефектов, связанных с надежностью системы в целом (работы кинематики, подачи патронов и прочности узлов). В ходе серийного производства на Тульском машиностроительном заводе удалось со временем устранить большую часть конструктивных недоработок и обеспечить приемлемую надежность изделия. Доработанная пушка позволяла выпускать одной очередью до 300 снарядов. Серьезной задачей оказалось крепление пушки на самолете: в авиационном варианте с пониженной баллистикой ГШ-6-30А имела отдачу в 5500 кгс. Ударные нагрузки при стрельбе были очень мощными для конструкции самолета (все же его планер являлся переделкой довольно легкого истребителя). Установка отрабатывалась на деревянном макете, на котором увязывались узлы и агрегаты. При первой же пробной стрельбе из "шестистволки" макет попросту развалился. В первое время с отладкой орудия на самолете возникло множество проблем. В результате первых испытаний в воздухе выяснилось, что ударные и частотные характеристики, полученные при стрельбе из ГШ-6-30А на земле, не соответствуют тому, что имеет место в воздухе. Первый же отстрел, выполненный в полете, закончился тем, что после очереди из 25 снарядов все приборы в кабине отказали. В дальнейших испытательных полетах бывали случаи деформации и даже срыва щитков передней опоры шасси, из-за сильных вибраций буквально рассыпался патронный рукав и отказывало РЭО в закабинном отсеке. Чтобы уменьшить влияние пушечной трассы на конструкцию, ось пушки наклонили вниз на 1╟13'. Доводкой артсистемы занималось Тульское ЦКБ и группа вооружения "Зенита" с привлечением специалистов НИИ авиационных систем, ведавшее "огневыми" вопросами и проводившего на полигоне в подмосковном Фаустово контрольные отстрелы и эксперименты. На вооружение артсистема была принята в 1975 году. Возможности орудия и сила огня мало кого оставляли равнодушными. Даже при наземных отработках "шестистволки" при стрельбе у присутствующих ощущалось желание присесть и закрыть уши руками, настолько впечатляющим было ее действие. Стрельба из нее даже на слух не была похожа на обычную очередь - ощущался лишь один оглушающий раскатистый удар, за пару секунд выбрасывавший в цель стокилограммовый залп. Летчик-испытатель В.Н.Кондауров так вспоминал свою первую стрельбу из ГШ-6-30А: "Стоило мне, наложив центральную марку на воздушную цель, нажать гашеткой на кнопку стрельбы, как раздалось такое "ТР-Р-Р-Р-ЫК", что я невольно отдернул руку. От стрельбы самолет весь затрясся и чуть ли не остановился от сильной отдачи пушечной установки. Беспилотная мишень, только что выполнявшая впереди меня вираж, буквально разлетелась на куски. Я едва пришел в себя от неожиданности и восхищения: "Вот это калибр! Хороша зверюга! Коль попадешь - мало не будет". В сочетании с прицельной системой ГШ-6-30А имела высокую точность стрельбы. Заводской летчик-испытатель М. Туркин на спор предлагал попасть в закрепленную на мишени и хорошо видную белую майку и даже сснести положенную сверху фуражку. Сделав пару заходов, он уложил в цель очередь. Определить, кто победил в споре, не удалось очередь разметала бревенчатую мишень так, что не осталось даже обрывков. В строевых частях стрельбы из пушки были достаточно частыми в упражнениях КБП, но всегда впечатляющими для самих летчиков - раскатистый громовой удар очереди, в секунду выбрасывающей сотню снарядов и пронизывающая машину дрожь отдачи вызывали ни с чем не сравнимое чувство находящейся в руках мощи и силы. Не меньше впечатлял и вид работы "шестистволки" со стороны: ведущий огонь самолет на несколько мгновений окутывался облаком пламени, из которого к земле тянулся огненный ливень. Обычно в лентах чередовались по два снаряда ОФЗ через один БР, но на показательных стрельбах каждый четвертый-пятый снаряд шел с трассером. Огонь можно было вести в ручном режиме, с прицеливанием по неподвижной сетке прицела "на глаз" (такая стрельба носила название "сопроводительно-заградительной"). В автоматическом режиме использовался прицельно-навигационный комплекс ПрНК-23. Он выдавал на прицел необходимые поправки и упреждения, а прицеливание осуществлялось наложением на цель подвижной прицельной марки С-17ВГ, на которой высвечивалась текущая дальность до объекта атаки и сектор эффективной дальности (начала и окончания) стрельбы. В отличие от других машин, на ручке управления МиГ-27 была смонтирована вторая боевая кнопка, специально для пушки. Самими летчиками стрельба из пушки считалась более привлекательной, чем бомбометание или пуск НАР, разрывы которых ложились уже за самолетом, на выходе из атаки, и сверху затем наблюдались, в лучшем случае, как пыльные облачка. Пушка давала результат ощутимый и зримый: сразу за "всплыванием" прицельной марки снаряды ложились практически туда, куда была наложена метка. Благодаря мощной баллистике и высокой скорострельности можно было видеть, как первые снаряды очереди впиваются в мишень. Затем приходилось брать ручку на себя, и основная масса залпа ложилась в цель, на долю секунды отставая от выходящего из пикирования самолета. Вывод обычно выполнялся с отворотом в сторону, уходя от осколков и рикошета собственных снарядов. Осколки от них поднимались до высоты 200 м и представляли серьезную опасность для самолета. Короткой 40-патронной очередью пушка в десятые доли секунды посылала в цель 16 килограммовый залп. Внизу оставались взрытые очередями в земле траншеи, иссеченные доски построек и смятые "коробочки" зияющих дырами мишеней - БТР и БМП, броню которых снаряды прошивали насквозь. Списанные грузовики и самолеты служили мишенями реже - мощные снаряды просто рвали их в клочья, и тех хватало едва на несколько атак. При подготовке ГШ-6-30А отмечали удобство заряжания: если на МиГ-21 и МиГ-23 техникам приходилось лебедкой опускать лафет с пушкой и патронным ящиком и, стоя под самолетом на коленях, втискивать туда ленту, а на Су-7 и Су-17 протаскивать ее через опоясывающие фюзеляж рукава, то на МиГ-27 патронную ленту достаточно было подать в загрузочное окно наверху и через "трещотку" направлять ее в патронный отсек. Впрочем, затащить на самолет ленту весом в четверть тонны само по себе было задачей не из легких и для этого требовался специальный погрузочный лоток с лебедкой. Чаще обходились куском ленты на 30-40 патронов, достаточных для отработки навыков стрельбы, подавая ее вручную. Массивную "играющую" ленту проволакивали прямо по борту и центроплану, из-за чего эти места обычно выделялись ободранной краской. Следствием высочайшего темпа стрельбы была чрезмерная скорость подачи и рывки ленты: случались ее порывы, "вело" звеньеотвод и патронный рукав, а сами звенья, прошедшие "мясорубку" пушки, к повторному использованию не годились. В 911-м апиб в апреле 1988 года, менее чем за месяц, произошли подряд несколько отказов стрельбы из-за лопнувших звеньев. Узлы пушки, особенно газопороховой двигатель и блок кинематики, подвергались интенсивным термическим и механическим нагрузкам, работая практически на пределе. Коррозия при этом становилась особенно грозной и развивалась мгновенно, требуя чистить орудие немедленно после стрельбы, всякого полета и даже каждые 15-20 дней стоянки. Постоянно давала себя знать отдача, удары которой, при всей секундности воздействия, ломали планер и "выбивали" оборудование. Ощущались также акустические нагрузки от дульных газов и высокочастотные вибрации, буквально расшатывавший конструкцию, добавляя усталостных трещин баку отсеку ╧2 и задней стенке бака ╧1А, к которой крепилась пушка. Случилось коробление створок передней стойки шасси, грозившее ее заклиниванием. Из-за обрывов цепи питания отказывал топливный насос. Много неприятностеи доставляли случаи разрушения звеньеотвода, направлявшего отстрелянные звенья обратно в патронный отсек; его направляющие служили частью конструкции фюзеляжа и повреждения требовали сложного ремонта силами заводской бригады. В качестве одной из мер была проведена доработка по снижению скорострельности, ограниченной 4000 выст/мин. Несмотря на доработки и усиления конструкции, влияние пушки как "фактора риска" приходилось учитывать в эксплуатации. В полках утвердилось мнение: если "легкий" залп в 30-40 снарядов переносится машиной без особых последствий, то затяжная очередь в 2,5-3 сек чревата "хрустом и треском". Помимо прочего, стрельба короткими очередями экономила ресурс орудия, ограниченный 6000 выстрелов. Если же в спешке "пропуск" в ленте делать забывали и стрельба шла до полного израсходования боезапаса, то это вело не только к интенсивному "расстрелу" стволов (260-300 выстрелов подряд для пушки были предельными и требовали охлаждения оружия), но и могло сказаться на самолетных системах, особенно чувствительным к сотрясениям и вибрациям оборудовании и электронике. Для техников это нередко оборачивалось ремонтом той или иной сложности, для летчика - предпосылкой, а то и настоящими неприятностями. В августе 1980 года при командировке одной из эскадрилий 722-го апиб в НИИ ВВС на возвращавшемся с полигона самолете штурмана полка майора Швырева после стрельбы из пушки деформировались створки передней стойки шасси и выпустить ее не удавалось. Летчику, впервые в ходе эксплуатации МиГ-27, пришлось сажать машину на два основных колеса. Самолет после посадки остался практически цел, нивелировка показала, что обошлось без деформаций планера и вскоре он снова летал. 8 августа 1988 года в 19-м гв. апиб в ГСВГ после стрельбы на МиГ-27Д лейтенанта М.В.Полуэктова не выпустилась передняя стойка из-за того, что "повело" фюзеляж и заклинило створки. Как отмечалось в донесении, "летчик обладал высокой морально-политической подготовкой" и смог посадить самолет на основные колеса, погасил скорость и коснулся носовой частью бетонки с минимальными повреждениями. В 599-м апиб 15 мая 1990 года произошел сходный случай с более тяжелыми последствиями: очередью сорвало локализатор с пушки, в него уперлись створки, стойка не вышла и МиГ-27К пропахал носом ВПП, после чего машину пришлось списать. Случались "выбивания" АЗС, отключавшие оборудование, отказывала связь и системы. Некоторые из случаев, при всей серьезности положения, граничили с курьезом. В 24-й авиадивизии 18 апреля 1988 года МиГ-27 пришел на аэродром, не только "оглохнув", но и оставшись без ПрНК - пушечная очередь разом "вырубила" все радиооборудование и гироскопы. В ГСВГ 2 сентября 1989 года залп пушки МиГ-27 привел к полной потере радиосвязи - у радиостанции отлетели контакты и потрескались печатные платы. В 23-й ВА в январе 1989 года пушечные стрельбы привели сразу к двум происшествиям: в 58-м апиб разлетевшийся предохранитель вызвал почти полное обесточивание "борта" с отказом управления стабилизатором, закрылками, шасси и МРК, а неделей раньше в соседнем 266-м апиб МиГ-27К вернулся из полета без крышки фонаря, сорванной при стрельбе (сами раскрылись аварийные замки, отпустив фонарь в "свободный полет"). Даже на этом фоне уникальным выглядел случай, произошедший в 24-й дивизии 29 марта 1989 года: на выходе из пикирования после стрельбы на ноги летчику свалилась панель приборной доски, крепление которой перебило отдачей. Придерживая рукой висящую на жгутах панель, летчик долетел до аэродрома. Не раз бывало, что от ударов очереди лопался и рассыпался отражатель прицела. Посадочные фары раскалывались настолько часто, что перед вылетом на стрельбу их снимали и заменяли заглушками. Введение защитных щитков-дефлекторов не спасло полностью положение, что потребовало внести уточнения в Инструкцию летчику: после ночной стрельбы посадка разрешалась только на освещенную прожекторами ВПП. Продолжительная очередь была рискованной по перегреву орудия, что грозило взрывом капсюлей и патронов, а то и разрывом снарядов. Каждый такой случай рассматривался как чрезвычайный и брался на контроль как ОКБ, так и тульским ЦКБ. В 16-й ВА такое происшествие 22 января 1990 года привело к потере МиГ-27К: разрыв снаряда в стволе ГШ-6-30А разнес пушку, осколками повредило топливный бак, электрожгуты и гидросистему, а взрыв кислородного баллона мгновенно "раздул" пожар. Недотянув до аэродрома, летчик катапультировался из горящего и теряющего управление самолета. Подобный случай произошел тремя месяцами спустя на полигоне в Лунинце с МиГ-27К из 39-й дивизии. Несколько снарядов разорвались под носом, но самолет с пробоинами, сорванными люками, разбитым остеклением "Кайры" и забоинами на лопатках компрессора дотянул до аэродрома.

|

||||||

|

Метки: ГШ-6-30 Миг-27 |

Процитировано 1 раз

3 лучших сценария рекламных роликов русского оружия со Стивеном Сигалом |

Стивен Сигал будет рекламировать российское оружие. На днях звезда в сопровождении вице-премьера Дмитрия Рогозина посетила оружейный завод в Коврове Владимирской области. "Собеседник.ру" представляет 3 лучших варианта "раскрутки" российского оружия с участием звезды Голливуда.

В Коврове Стивен Сигал подтвердил статус мачо, сильного и доброго: оседлал болотоход, раскидал по татами местных бойцов айкидо и надавал кучу автографов. В город оружейников актер приехал, чтобы получше познакомиться с продукцией завода имени Дегтярева, который выпускает стрелковую продукцию (подробности визита — в этой новости).

По словам Дмитрия Рогозина, герой американских боевиков будет рекламировать новое российское оружие за рубежом, правда, как именно вице-премьер не уточнил. "Господа Рогозин и Кесаев (владелец завода — прим. авт.) — мои друзья. Что они пожелают, я все для них сделаю", — поделился с журналистами киноактер.

"Собеседник.ру" решил опередить события: мы предлагаем 3 варианта будущей рекламы российского оружия при участии Стивена Сигала.

1. В американском боевике Сигал крошит из дегтяревского пулемета злодеев. Злодеи, вооружённые М-16 и прочей мелкокалииберной белибердой, падают под русскими пулями — от них остается мокрое место. Полная победа отечественного оружия. Стивен заходит с российским пулеметом в ближайшую, естественно, американскую булочную и рассказывает продавщицам на кассе, что американское оружие — это отстой, а российское — настоящая круть. Те с фрейдистским блеском в глазах щупают и просят только не демонстрировать на практике, убеждая, что верят на слово.

2. В рекламном ролике Сигал сидит на пляже под жарким калифорнийским солнышком. Утерев пот со лба, он нежно прижимается к российскому пулемету суровой, заросшей щетиной щекой и произносит: "Продукция ОАО "Завод имени Дегтярева" охлаждает даже в жару". Бабах! — и Сигал, в аляске с меховой оторочкой, стоит на вершине ледника и строчит из пулемёта по вражеским эксимосам. Прерывается на секунду и добавляет: "А плохим парням поджаривает задницы — даже в Арктике!" — и продолжает стрельбу.

3. Сигал ходит с российским оружием на голливудские вечеринки, каждый раз с новой моделью; главной темой светской хроники в Америке, сдвинутой на оружии, становится то, что Стивен меняет пушки, как перчатки — притом пушки у него одна другой лучше. На кинопробах в Голливуде актер постоянно подходит к коллегам, показывает дегтяревский "КОРД" и предлагает прицениться.

PS Ждём Арни, рекламирующего ГШ-6-30...

А чё, молодцы, учимся продвигать свой товар.

|

|

Новый прототип автомата АЕК-973С |

В сети распространились фотографии нового прототипа автомата АЕК-973С. Информация о технических характеристиках данного образца пока не представлена.

Пока можно говорить только о внешних особенностях нового прототипа АЕК-973С. В первую очередь это изменения приклада - разработчики отказались от откидного приклада в пользу выдвижного.Автомат создан под боеприпас калибра 7,62×39 мм — промежуточный патрон конструкции Н. М. Елизарова и Б. В. Сёмина. Считается третьим по мощности из автоматных патронов в мире.

Первый вариант АЕК-971 (последняя АЕК-973С 7,62×39 мм.) - был разработан для участия в конкурсе, объявленном Министерством Обороны СССР, в ходе которого предпочтение было отдано автомату Никонова (АН-94 «Абакан»).

Первоначальный вариант довольно серьёзно отличается от современных образцов, поскольку многие новшества были восприняты советским военным ведомством как излишние, что привело к упрощению автомата.

В 1990-х годах автомат претерпел ряд модификаций и выпускался небольшими партиями до 2006 года по заказу различных силовых структур России, после чего производство было перенесено на завод им. Дегтярёва. В настоящий момент производство данного автомата остановлено так затраты на развертывание и переоснащение производства не окупятся без большого заказа на это оружие.

http://sdelanounas.ru/blogs/34201/

Схема автоматики переработана для устранения одного из недостатков автомата Калашникова — недостаточно высокой кучности автоматического огня, причиной которой является тряска автомата от перемещения затворной группы при перезарядке. С этой целью в АЕК-971 реализована схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя (аналогичная схема применена в более поздних автоматах АК-107 и АК-108). В узел автоматики добавлен балансир, соответствующий по массе затворной группе. Затворная рама и балансир связаны через зубчатые рейки и шестерню, ось которой укреплена в ствольной коробке.

|

Метки: АЕК-973С |

Процитировано 1 раз

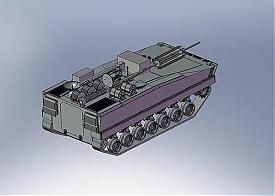

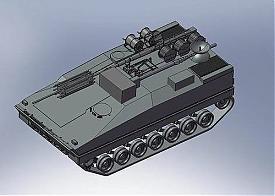

Курганмашзавод приступил к изготовлению опытной гусеничной БМП "Курганец-25" |

Курганский машиностроительный завод приступил к изготовлению опытных образцов перспективной гусеничной БМП "Курганец-25". Испытания планируется начать уже осенью 2013 года. Об этом рассказал руководитель департамента военной техники "Концерна "Тракторные заводы" Михаил Левшунов.

- Пункт управления и разведки ПУР "Палантин-П" на базе "Курганец-25"|Фото: army-news.ru

- Пункт управления и разведки ПУР "Палантин-П" на базе "Курганец-25"|Фото: army-news.ru

Новая боевая машина пехоты по основным боевым характеристикам должна превзойти все существующие на сегодняшний день машины. Характеристик "курганца-25" Михал Левшунов раскрывать не стал, отметив, что данная работа имеет закрытый характер. По неофициальным же данным, примерная боевая масса в тоннах отражена в названии проекта – 25 тонн.

В передней части машины со сдвигом вправо будут расположены двигатель и трансмиссия, выход для восьми человек - сзади. Принцип оснащения - модульный. На основе этой боевой платформы будут создаваться несколько боевых машин - боевая машина пехоты, командно-штабная машина, разведывательная и санитарная машина, самоходные артиллерийские установки калибром до 122 мм ("Хоста", "Вена"), машины снабжения, мобильные комплексы радиолокационных систем.

Руководитель департамента военной техники "Концерна "Тракторные заводы" Михаил Левшунов рассказал и о предстоящей разработке десантируемого танка. Напомним, что ранее появлялась информация о том, что командование ВДВ России заказало Курганскому машиностроительному заводу разработку легкой гусеничной самоходной установки со 125-миллиметровым танковым орудием. По словам Левшунова, такая работа действительно ведется.

"Разработчиком и изготовителем 125-милимметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 (СПТП) для ВДВ, известной как "Спрут-СД", был Волгоградский тракторный завод. Поэтому и ее модернизация поручена ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", входящему в машиностроительно-индустриальную группу "Концерн "Тракторные заводы". Модернизация новой СПТП пойдет по направлению унификации с новой боевой машиной десанта БМД-4М, разработанной ОАО "СКБМ" и производимой ОАО "Курганмашзавод", которые также являются предприятиями холдинга. Они в этой работе будут соисполнителями", - сказал Михаил Левшунов.

Как отметил руководитель департамента военной техники "Концерна "Тракторные заводы", кроме унификации с БМД-4М по двигателю, трансмиссии и ходовой части, на СПТП будет установлена новейшая электроника. Так, модернизированная самоходная противотанковая пушка будет оснащена современной цифровой системой управления огнем с более совершенными прицелами, в том числе тепловизионными, а также программно-техническим комплексом, позволяющим включить СПТП в единую систему управления тактического звена.

Между концерном "Тракторные заводы" и Министерством обороны России сейчас ведутся переговоры по заключению гособоронзаказа. Планируется, что помимо заказа на БМД-4М в гособоронзаказ также будет включена разработка СПТП.

"С целью сокращения сроков на разработку ООО "ВМК "ВгТЗ", не дожидаясь заключения контракта с Минобороны России, уже приступил к разработке конструкторской документации", - отметил Михаил Левшунов.

|

Метки: Курганец |

Проведён успешный испытательный пуск прототипа новой ракеты |

«Шестого июня 2013 года в 21.45 по московскому времени боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведён успешный испытательный пуск прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) c мобильной пусковой установки», - говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Пуск признан успешным, боевое оснащение в установленное время прибыло на полигон «Балхаш», заключил представитель пресс-службы.

---

Есть мнение, что это "Авангард"

А тут большой обзор о перспективах использования ракет подлёдного старта.

http://www.arms-expo.ru/055057052124051049057053049.html

|

|

Экипировку "солдата будущего" могут принять в течение месяца, считает Дмитрий Рогозин |

Боевая экипировка солдата "Ратник" может быть принята на вооружение в ближайший месяц, сообщил журналистам РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам посещения завода им. Дегтярева в Коврове.

Замглавы правительства отметил, что испытания экипировки"солдата будущего" "практически завершены".

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин

«Есть несколько замечаний по стрелковому оружию, которые в ближайшее время должны быть устранены, после чего экипировка будет принята на вооружение",— сказал вице-премьер.

Д. Рогозин подчеркнул, что обмундирование, навигация и вооружение, которые входят в экипировку, по своим характеристикам будут превосходить похожие образцы стран НАТО. "И мы за свои слова отвечаем", — подытожил Д. Рогозин.

Проверка на прочность новой боевой экипировки "Ратник"

Общий вес стандартного варианта из комбинезона и бронежилета пятого класса защиты составляет около 10 килограммов, максимального - с шлемом, штурмовым бронежилетом шестого класса защиты, бронещитками для плеч и бедер - около 20 килограммов

Подробнее:http://www.arms-expo.ru/049057054050124051049057051054.html

|

Метки: ратник |

Прошу прощения, но Храмчихин |

Бывшая главная ударная сила

Бундесвер, в прошлом ударная сила НАТО, претерпел за последние десятилетия существенные изменения. Объединение Германии, сокращение боевой техники, отмена всеобщей воинской обязанности, острый дефицит военнослужащих – все это кардинально изменило и саму немецкую армию, и представление о ней.

Именно немцы, по мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина стали авангардом европейского разложения и пацифизма. Значительную роль в произошедших изменениях сыграл мощный психологический прессинг, которому немецкое общество подверглось после разгрома фашизма.

/" target="_blank">http:// Фотоpentagonus.ru" alt="4 апреля 1949 США, Вашингтон Подписание Вашингтонских соглашений http:// Фотоpentagonus.ru" vspace="0" hspace="0" style="margin: 0px 10px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; float: left;" />

/" target="_blank">http:// Фотоpentagonus.ru" alt="4 апреля 1949 США, Вашингтон Подписание Вашингтонских соглашений http:// Фотоpentagonus.ru" vspace="0" hspace="0" style="margin: 0px 10px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; float: left;" />

4 апреля 1949 США, Вашингтон Подписание Вашингтонских соглашений

Одной из главных целей создания в 1949 года блока НАТО был контроль над Германией, в то время лишь Западной. При этом ФРГ оказалась на потенциальной передовой, причем на главном направлении, так и несостоявшегося удара войск Варшавского договора. Поэтому Бундесвер стал главной ударной силой НАТО в Европе, кроме того, на немецкой территории были дислоцированы мощные контингенты ВС США, Великобритании, Франции, Канады, Голландии, Бельгии. Эти силы были объединены в две группы армий сухопутных войск и две воздушные армии.

Британский военный контингент покидает Германию

После объединения Германии в 1990 году Бундесвер достиг огромной боевой мощи – 7 тыс. танков, 8,9 тыс. БМП и БТР, 4,6 тыс. орудий, минометов и РСЗО, 1 тыс. боевых самолетов. Кроме того, на немецкой территории находились 5,9 тыс. американских танков, 5,7 тыс. БМП и БТР, 2,6 тыс. артсистем, более 300 самолетов. Еще до 1,5 тыс. танков, столько же БМП и БТР, не менее 500 артсистем имели здесь другие страны НАТО.

Всё это в далеком прошлом. Расформированы группы армий и воздушные армии. Французы, голландцы, бельгийцы и канадцы давно покинули Германию. Через 3 года покинет ее и британский контингент. Этой весной отправились на родину последние американские «Абрамсы», теперь в Германии остается всего две американские бригады (без танков) и одно авиакрыло (примерно 100 самолетов).

В 1999 году Бундесвер (в лице Люфтваффе) впервые с 1945 года вступил в бой – на Балканах, в ходе агрессии НАТО против Сербии

Многократно сократился и сам Бундесвер. Сначала он распродал технику бывшей ГДР, а затем – большую часть западногерманской, в т.ч. и вполне современной. Федеральное правительство поставило в весьма сложное положение мощнейший немецкий ВПК, не только не обеспечивая его достаточным объемом внутренних заказов, но и создавая ему конкуренцию на внешнем рынке путем распродажи вполне современного оружия из наличия Бундесвера.

При этом в 1999 году Бундесвер (в лице Люфтваффе) впервые с 1945 года вступил в бой – на Балканах, в ходе агрессии НАТО против Сербии. Затем немецкие контингенты были размещены в Косово, в Афганистане, они также приняли ограниченное участие в некоторых миротворческих операциях в Тропической Африке. В ходе этих войн стало ясно, что пацифистский антифашистский психологический прессинг, которому подверглось немецкое общество после разгрома гитлеровской Германии, даром не прошел. Если с середины ХIХ до середины ХХ вв. немецкие военнослужащие отличались исключительным мужеством и высочайшим уровнем боевой подготовки, то теперь именно немцы стали авангардом европейского разложения и пацифизма, описанного в статье «Три к одному».

Бундесвер пожаловался на слабую подготовку личного состава

После отмены в 2010 году всеобщей воинской обязанности Бундесвер испытывает острейший дефицит личного состава. Впрочем, отмена призыва была неизбежна потому, что не менее двух третей призывников шли на альтернативную службу, причем их доля постоянно росла. Сейчас Берлин быстро сворачивает свое присутствие в Афганистане, Германия не приняла никакого участия в ливийской кампании НАТО и всячески препятствует любому военному вмешательству в сирийскую гражданскую войну.

Сегодня состав ВС Германии следующий.

Все пехотинцы в германской армии называются егерями

Сухопутные войска включают 5 дивизий и ряд других частей и подразделений. Это 1-я танковая дивизия (Ганновер) (в ее состав входят две танковые бригады: 9-я (Мунстер) и 21-я (Аугустдорф)), 10-я танковая дивизия (Зигмаринген) (12-я танковая (Амберг) и 23-я горнопехотная (Бад Райхенхаль) бригады), 13-я мотопехотная дивизия (Лейпциг) (37-я (Франкенберг) и 41-я (Торгелов) мотопехотные бригады), аэромобильная дивизия (Файтсххгейм) (в ее составе 1-я воздушно-механизированная бригада (Фрицлар), бригада боевого обеспечения (Кобленц), 3 вертолетных полка) и дивизия ССО (Регенсбург) (26-я (Саарлиус) и 31-я (Ольденбург) воздушно-десантные бригады).

Основной боевой танк Германии "Леопард-2А4"

Танковый парк включает 685 «Леопрад-2» и 173 «Леопард-1». Первые постепенно распродаются, вторые разделываются на металл и расстреливаются на полигонах.

Боевая машина пехоты "Мардер" 1A3

Количество БМП «Мардер» сократилось до 1581, на смену им должны прийти БМП «Пума» в количестве примерно 400 (пока, правда, нет ни одной).

В соответствии с тенденциями, отмеченными в статье «Колёсная формула», доминирующим классом бронетехники в немецкой армии становятся БТР и БА. Сегодня Бундесвер имеет их 430 TpZ-1 «Фукс», 51 «Боксер», 359 «Визель» (она, впрочем, иногда классифицируется как БМД), 74 BV206S, 221 «Фенек».

Продолжается сокращение PzH 2000

Артиллерия включает 173 новейших САУ PzH2000, 129 самоходных 120-миллиметровых минометов «Тампелла» и 100 РСЗО MLRS.

Зенитный ракетный комплекс "Оцелот"

Войсковая ПВО включает 50 ЗРК «Оцелот», известных также как ASRAD (это 4 ПЗРК «Стингер» на шасси машины «Визель»).

Ударный вертолет «Тигр» UHT

В составе армейской авиации имеется 38 ударных вертолетов «Тигр» UHT (будет еще примерно 20) и 118 Во-105, 93 тяжелых транспортных СН-53G, столько же многоцелевых UH-1D, 39 ЕС-135, 77 новейших NH-90 (из них часть относится к авиации ВМС).

ВВС Германии (Люфтваффе) включает Оперативное командование и Центральное управление (оба находятся в Кёльне).

В составе Оперативного командования три авиадивизии.

- 1-я авиадивизия включает 32-ю истребительно-бомбардировочную и 74-ю истребительную эскадрилью, 5-ю эскадру ЗУР, 1-ю группу специальных перевозок, 61-ю и 62-ю транспортные эскадрильи, 1-й полк управления и связи, тактическое учебное командование в Италии.

- 2-я авиадивизия: 31-я и 33-я истребительно-бомбардировочные, 73-я истребительная, 64-я транспортная эскадрильи, 2-я эскадра ЗУР, 3-й полк управления и связи.

- 4-я авиадивизия: 71-я истребительная, 51-я разведывательная, 63-я транспортная эскадрильи, 1-я эскадра ЗУР, 2-й и 4-й полки управления и связи, отдельный полк "Фрисланд" охраны объектов ВВС.

Кроме того, в составе Оперативного командования имеются Командование оперативного управления, Оперативный центр ПВО, Центр РЭБ, Отдельный полк управления и связи.

Центральное управление ВВС включает Учебное командование, Командование систем вооружения, Службу безопасности полетов.

Еврофайтер "Тайфун" многоцелевой истребитель

Основу боевой мощи Люфтваффе составляют европейские (немецко-английско-испанско-итальянские) истребители-бомбардировщики «Тайфун». По первоначальным планам 1986 г. ВВС Германии предполагали приобрести 250 «Тайфунов», в 1998 г. этот план был сокращен до 180 машин, в 2003 г. – до 143. Сегодня поставлено 97 «Тайфунов» (в т.ч. 24 учебно-боевых). Остаются на вооружении 144 бомбардировщика «Торнадо» и 40 истребителей-бомбардировщиков F-4F, еще 9 и 3 таких машин соответственно находятся на хранении в самой Германии, 1 «Торнадо» и 15 «Фантомов» – на хранении в США на базе Дэвис-Монтан. Все «Фантомы» будут списаны в ближайшее время, «Торнадо» предполагается пока оставить 85 единиц. Соответственно, после завершения поставок «Тайфунов» в Люфтваффе будет около 230 боевых самолетов.

Транспортная авиация включает 2 А-319, 2 А-340, 6 А-310 (в т.ч. 4 заправщика), 73 С-160. Учебной авиации Люфтваффе не имеют, пилоты проходят обучение в США на американских самолетах.

Наземная ПВО включает 18 батарей ЗРК «Пэтриот» (по 8 ПУ в каждой, по 4 ЗУР на ПУ).

Германия начала строительство самого мощного фрегата в мире

ВМС Германии (Бундесмарине) насчитывают менее 50 боевых единиц. Подводный флот включает 4 ПЛ пр. 212 (еще 2 строятся), которые стали первыми в мире ПЛ с ВНЭУ (см. статью «Непобедимое оружие слабых»). Кроме того, в отстое находятся 5 списанных ПЛ пр. 206. Фрегатов сегодня у немцев имеется 13 – 3 новейших типа «Заксен», 4 современных типа «Бранденбург» и 6 старых типа «Бремен» (еще 2 корабля этого типа выведены из состава ВМС и, возможно, будут проданы, за ними последуют и остальные «Бремены»). Кроме того, в составе Бундесмарине 5 корветов типа «Брауншвейг», 8 ракетных катеров типа «Гепард» (в отстое еще 2 «Гепарда» и 2 более старых «Альбатроса») и 20 тральщиков (10 пр. 332, 5 пр. 333, 5 пр. 352).

Морская авиация включает 8 противолодочных самолетов Р-3С «Орион», 3 патрульных Do-228, 43 вертолета (21 «Си Кинг», 22 «Супер Линкс»).

В целом, сократившись за два десятилетия в разы или даже на порядки по всем классам боевой техники, Бундесвер остается одной из крупнейших европейских армий, поскольку остальные сократились почти также радикально. Однако никакой главной ударной силой НАТО в Европе немецкая армия больше не является. Это определение по отношению к нынешним европейским армиям теперь неприменимо в принципе.

http://www.arms-expo.ru/055057052124051049057052048.html

http://www.arms-expo.ru/055057052124051049057052048.html

Подробнее:http://www.arms-expo.ru/055057052124051049057052048.html

|

|

Япония боялась не атомных бомб, а России |

Если японцев не беспокоили бомбежки городов в целом и атомная бомбардировка Хиросимы в частности, то что их вообще беспокоило? Ответ на этот вопрос простой: Советский Союз.

Японцы оказались в довольно сложной стратегической ситуации. Приближался конец войны, и они эту войну проигрывали. Обстановка была плохая. Но армия по-прежнему была сильна и хорошо снабжалась. Под ружьем было почти четыре миллиона человек, и 1,2 миллиона из этого числа стояли на охране японских островов.

Даже самые неуступчивые японские руководители понимали, что продолжать войну невозможно. Вопрос заключался не в том, продолжать ее или нет, а в том, как ее завершить на лучших условиях. Союзники (Соединенные Штаты, Великобритания и прочие – вспомним, что Советский Союз в то время еще соблюдал нейтралитет) требовали «безоговорочной капитуляции». Руководство Японии надеялось, что ему удастся как-то избежать военных трибуналов, сохранить существующую форму государственной власти и некоторые из захваченных Токио территорий: Корею, Вьетнам, Бирму, отдельные районы Малайзии и Индонезии, значительную часть восточного Китая и многочисленные острова в Тихом океане.

У них было два плана получения оптимальных условий капитуляции. Иными словами, у них имелось два стратегических варианта действий. Первый вариант дипломатический. В апреле 1941 года Япония подписала пакт о нейтралитете с Советами, и срок действия этого пакта заканчивался в 1946 году. Группа гражданских в основном руководителей во главе с министром иностранных дел Того Сигэнори возлагала надежду на то, что Сталина удастся убедить выступить в качестве посредника между США и союзниками с одной стороны, и Японией с другой, чтобы урегулировать ситуацию. Хотя этот план имел мало шансов на успех, он отражал вполне здравое стратегическое мышление. В конце концов, Советский Союз заинтересован в том, чтобы условия урегулирования были не очень благоприятными для Соединенных Штатов – ведь усиление американского влияния и мощи в Азии неизменно означало бы ослабление российской власти и влияния.

Читать далее: http://www.inosmi.ru/world/20130531/209533544.html#ixzz2VNHX1KPH

Я уже сто раз говорил: нет никакого японского чуда. Есть стремление наделать России гадостей. Японию усиленно выкармливали во второй половине 19-го века. И накачивали её технологиями и займами не ради любви к Японии, а ради желания создать врага России. После второй мировой войны Японию опять накачивают против России же. С 75-го года накачивают Южную Корею, которая до этого имела ВВП ниже Нигерии и уровень жизни ниже, чем в Северной Корее. Примерно в это же время США открыло рынки Китаю и стало ему давать доступ к технлогиями и к займам.

|

|

Украинские разработки оружия на базе РПК, АК и СКС |

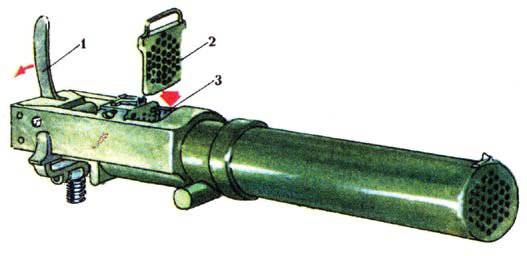

Представление серии боевого и охотничьего оружия на базе РПК, АК и СКС под автоматный патрон, а также средства снижения шумности выстрела для оружия под автоматный и винтовочный патроны.

|

Метки: Украина стрелковое оружие видео |

Автомат (штурмовая винтовка) Vektor CR-21 |

|

| Vektor CR-21 |

В середине 1990-х годов Южноафриканскими Национальными Силами Самообороны (SANDF - South African National Defence Force) было выдано задание на создание новой современной штурмовой винтовки для замены, находящегося на вооружении ЮАР, автомата Vektor R4 (лицензионная копия израильского автомата Galil).

В результате в 1997 году широкой публике была представлена новая штурмовая винтовка (автомат) с обозначением CR-21 (Compact Rifle, 21 century - "компактная винтовка 21 века") скомпонованная по схеме булппап.

Vektor R4

Винтовка CR-21 была разработана южно-африканской компанией Vektor - подразделением военно-промышленного концерна DENEL.

(c) weaponland.ru|

Метки: Vektor CR-21 ЮАР автомат |

Страна добывается только войнами. С новым 5772-м годом. |

Дорогие друзья!

Движение «Беад Арцейну» желает всем хорошего, сладкого нового 5772 года.

Наше время – это время больших возможностей. Трусливые правители Израиля долгое время боялись объявить во всеуслышание о претензиях на восстановление Великого Израиля в полном его объеме.

Страна добывается только войнами. К счастью, сегодня избежать войны за передел территории нет никакой возможности. У нас нет никакого сомнения, что новому Израилю не останется другого выхода, как освободить всю территорию Земли Израиля от Нила до Евфрата, завещанную нам Всевышним.

Как говорит восточная мудрость: «Желающего судьба ведет, нежелающего тащит».

В этом году, который станет очень непростым для народа Израиля, мы, наконец, сделаем важные, решительные шаги к созданию гиперсионистского государства.

Рав Авраам Шмулевич, Председатель Международного Гиперсионистского Движения «Беад Арцейну» («За Родину!»)

|

Метки: Великий Израиль |

Видео: Израильский автомат "Тавор" (TAR-21) |

|

Метки: израиль тавор TAR-21 |

Армия Израиля отказалась от винтовки М-16 |

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снимает с вооружения американскую автоматическую винтовку M-16 и окончательно переходит на автомат «Тавор» собственного производства.

В свое время американские винтовки пришли на смену израильским автоматам «Галиль», разработка которых базировалась на конструкции автомата Калашникова. Да и сами «АК», в основном китайского производства, состояли на вооружении израильский пехотинцев - значительное их количество было получено в качестве трофеев во время арабо-израильских войн, передает ИТАР-ТАСС.

«Тавор» - автоматическая винтовка, сделанная с учетом требований ЦАХАЛ, стала поступать в войска в конце 90-х годов прошлого века и прошла серию модификаций с учетом опыта эксплуатации. Это оружие весьма востребовано и на международном рынке. Недавно его приняли на вооружение подразделения внутренних войск Индии, а в июне стало известно о закупке «Таворов» Азербайджаном. Кроме того, этими автоматами оснащены подразделения армии и полиции Украины, Бразилии, Грузии, Гватемалы, Колумбии, Португалии, Таиланда, Филиппин.

Автомат (штурмовая винтовка) Tavor TAR-21 (Израиль)

|

Метки: израиль Тавор |

Видео: Огнемет M2A1 в действии |

|

Метки: США огнемет M2A1 видео |

США Огнемет M2A1 |

|

Метки: США огнемет M2A1 |

Зажигательные вещества и средства их применения. |

От редакции. Данная статья была опубликована в "Журнале Всероссийского химического общества им. Д.И. Менделеева" в 1968 г., однако многие из приведенных в ней сведений не потеряли актуальности и сегодня. Таким образом, материал имеет не только исторический интерес. За последние полвека зажигательное оружие радикально не изменилось.

Не трудно также догадаться, что практически все упомянутые в статье виды оружия "империалистических армий" имеют аналоги в армии Советского Союза и армиях постсоветских государств.

Знать особенности современных вооружений (хотя бы в общих чертах) будет не лишним для каждого образованного человека - например, для того, чтобы не верить сообщениям официальной пропаганды о "гуманном оружии", которое убивает исключительно военных или террористов, но абсолютно безопасно для мирного населения. Даже поверхностных сведений достаточно, чтобы понять какие трагедии мирных жителей могут скрываться за официальной фразой "высокоточные точечные удары".

Зажигательные средства занимают важное место в общей системе вооружения армий многих зарубежных стран. Под термином "зажигательные средства" принято понимать вид тактического оружия, включающий весь комплекс зажигательных веществ и средств их применения. В качестве средств применения зажигательных веществ могут служить как специально разработанные устройства (огнеметы, фугасы и т. д.), так и боеприпасы в их снаряжении, доставляемые до цели ракетами, авиацией и артиллерией.

|

Метки: зажигательные вещества |

Морские котики армии США |

На сегодняшний день, по мнению многих военных наблюдателей, «морские котики» США являются самым подготовленным и оснащенным подразделением в мире, наравне с элитными подразделениями США «Дельта», FORECON, MARSOC. Что ж, посмотрим, как они тренируются на учениях и ведут себя в непосредственных боевых действиях.

Смотрите также: Отряд «Морские котики» один удар – одно поражение

http://bigpicture.ru/?p=251619

(Всего 22 фото)

|

Метки: армия ВМС военные морские котики США учения |

Российская армия полностью перейдет на новую форму к 2015 году |

Российская армия вновь изменит свой внешний облик к 2015 году. Именно к этому сроку Минобороны России рассчитывает закончить внедрение в российской армии новой военной формы. Соответствующее заявление сделал замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. По его словам, график перехода но новую форму уже составлен и был утвержден министром обороны Сергеем Шойгу. В этом году ее уже получили порядка 100 000 военнослужащих, главным образом из частей, которые дислоцированы в районах Крайнего Севера, сообщил журналистам Дмитрий Булгаков, подводя итоги селекторного совещания, которое прошло в центральном командном пункте российского Генштаба.

Стоит отметить, что за последние годы это уже не первая попытка полностью переодеть российскую армию на форму нового образца, отвечающую требования времени. Первая масштабная попытка была предпринята еще при прошлом министре обороны Анатолии Сердюкове. По различным оценкам то переодевание российской армии обошлось налогоплательщикам в сумму порядка 25 млрд. рублей. Во сколько обойдется внедрение новой формы российскому бюджету, и какие денежные средства уже были затрачены на ее разработку пока что можно лишь гадать.

В любом случае, новый виток в истории новой военной формы российской армии начался не сейчас, а еще в 2007 году, когда со стороны Минобороны России был сделан ряд заявлений о необходимости реформ. Тогдашний министр обороны России Анатолий Сердюков выступил с инициативой о модернизации военной формы. После этого заместитель министра обороны Владимир Исаков рассказал СМИ о том, что реформа военной формы действительно есть в планах оборонного ведомства, причем в числе разработчиков новой формы и ее эскизов был назван известный российский модельер Валентин Юдашкин. В итоге именно его эскизы победили в объявленном конкурсе, а разработка нового обмундирования заняла порядка 2-х лет. В феврале 2008 года коллекция экспериментальной формы была одобрена президентом России Владимиром Путиным, а в 2010 году новая форма была официально введена в армии.

(c) http://topwar.ru

|

Метки: ВС РФ военная форма |