-Рубрики

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

Сайт "Черной Сотни" в Санкт-Петербурге

Главный сайт "Черной Сотни"

Сообщество "Черной Сотни" в ЖЖ

"Черная Сотня" - возрожденная Православная Патриотическая организация. Мы опираемся на лозунг "Православие, Самодержавие, Народность" и желаем видеть Россию сильной Православной Державой.

Развитие антиправославного фашизма в России |

Исходя как из личных, так и из общественных наблюдений, сегодня можно сделать уверенный вывод о том, что определённые люди и сообщества выражающие своё неблагорасположенное, недоброжелательное и отрицательное отношение к Православию и к РПЦ в частности, относятся так потому, что просто напросто ненавидят всё православное и церковное. Причём ненавидят беспричинно, безосновательно. То есть, фактически - являются антиправославными фашистами. Самыми настоящими. То есть теми, кто готов убивать православных, только за то, что они православные. Что они и подтвердили, убив отца Даниила Сысоева.

При этом, эти антиправославные фашисты могут прятаться под разными масками. В том числе и под цивилизованными масками. Но на поверку оказывается, что они являются всё теми же фашистами. Кем бы они себя не представляли: демократами, либералами, светской интеллигенцией, коммунистами, язычниками, астрологами, или борцами за свободу прав человека. Всё равно, все они - останутся фашистами. Потому, что шило в мешке - утаить нельзя.

|

Метки: фашизм антихристианство рпц гонения на церковь геноцид православных |

О толерантности... |

Толерантность - это слабоумие мозгов, принудительная степень равнодушия, я вообще склонен считать что это болезнь. Надо быть реалистами, объективными, но не как не толерантными!

Не удивительно, что практически сразу с массовым внедрением в наше общество понятия толерантность, появилось слово толераст, чётко описывающее понятие, своим намёком на известное и ранее слово)

Природа не терпит равноправия, волк никогда не будет толерантен к зайцу, это противоестественно, а что тогда говорить о людях, где возможность взаимоотношений гораздо шире? Толерантность это утопия, это промывка мозгов с зомбоящиков, не видитесь на это."

источник здесь.

|

|

Православные работы русского художника Виктора Васнецова |

Христос-Вседержитель, 1885-1896

Смотреть далее...

Метки: художники виктор васнецов православие |

Процитировано 1 раз

.... |

Возникает такой вопрос, а на финише тоже расстреливать будут?

взято тут

|

|

Интересный случай, произошедший при императоре Александре III |

Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.

Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал.

P.S. сейчас принято много писать гадостей про дореволюционную Россию, будто она была хуже СССР и РФ. Императоров выставляют жестокими тиранами. Вот вам и тиран Александр III. Он не засадил парня за решетку. А сколько было таких "историй, гроша ломаного не стоящих", за которые сажали в СССР и демократической РФ?

Метки: александр iii происшествия русская армия |

Нет такой улицы! |

Метки: улица псковских десантников |

Комментарий |

комбатант пишет:

Собирался писать пост о 10-летии гибели 6-й роты, но не сложилось.

Gunther Klemm, Увидел в цитатнике у камрада этот пост, решил запостить к себе .

Как оно было на самом деле, знали, разве что погибшие на высоте 776 десантники.

"Неизвестные офицеры" без злого умысла МОГУТ "врать как очевидцы". Тогда, в 2000-м гибель 80-ти с лишних десантников БЫЛО ШОКОМ. В частности - для меня.

Путина в то время вели к власти политтехнологи, кои и запретили ему до выборов огласку в центральных СМИ ТАКИХ потерь. Потом в тот же год был пожар на Останкинской телебашне, американцами (всё-таки!!) был потоплен "КУРСК". И снова Путин обосрался обнародовать ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ...

Мне вспоминается, как жидовская курва Юлия КАЛИНИНА из еврейского "МК" писала в своей статейке со ссылкой по-моему на "КАВКАЗ-Центр", типо (дословно не скажу, но смысл точный!):

"пьяные псковские десантники, которых командование отправило на одну из горных сопок, ЖАРИЛИ ШАШЛЫК и ПИЛИ ВОДКУ, когда к ним тихо подкрались настоящие воины - чеченские моджахеды и вырезали их всех пьяных и потому не могущих оказать никакого отпора воинам Аллаха"

Я тогда, прочитав это жидовскую, брызжущую бешеной слюной ненависти к русским солдатам, короткую статью в "МК" в бессильи... заплакал.

Потом подробности стали известны, после выборов Путина, но эта ушастая деократическая выблядь даже не сочла нужным извиниться. МРАЗЬ.

Сейчас эту заметку можно найти разве что в библиотеке. В интернете её точно нет, сколько ни искал.

Она в 1991-м "защищала" вместе с Басаевым "Белый Дом" в Москве от ГКЧП.

А парням - ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. Они настоящие воины и защитники Русского народа и Русских.

+ + +

Метки: 6 рота псковские десантники чечня кавказ память |

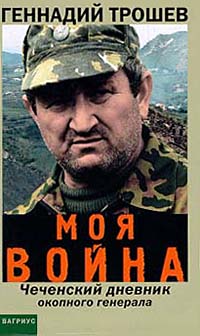

Генерал Трошев. Из книги "Моя война": Подвиг 6-й роты |

http://forum.ossetia.ru/index.php/topic,1470.msg33264.html

Цитата

Генерал Трошев(ныне покойный)

Из книги "Моя война":

"У незнакомого поселка, на безымянной высоте"

Улус-Керт. Название этого горного чеченского села словно заноза болью отзывается в моем сердце. В самом конце зимы 2000 года недалеко от Улус-Керта приняла неравный бой с почти двадцатикратно превосходящим врагом 6-я парашютно-десантная рота 76-й псковской дивизии ВДВ.

Я знаю, что в сознании многих моих соотечественников, неравнодушных к судьбе России и ее армии, сложился устойчивый стереотип: мол, в гибели псковских десантников виноваты исключительно российские генералы. Журналисты, деятели от политики, как гранатами, забросали нас вопросами и упреками: почему не спасли, почему не оказали помощь, почему дали уйти главарям террористов от возмездия? Мне, исполнявшему в то время обязанности командующего ОГВ, нелегко принимать и переносить эти беспощадные, но во многом справедливые упреки.

Сегодня, когда, кажется, отбушевал "девятый вал" сплетен и домыслов вокруг трагедии 6-й роты, многим, думается, будет любопытно узнать, что же на самом деле произошло в последние зимние дни и первые дни весны на злосчастной высоте 776,0.

Итак, частично я вынужден повториться, иначе ход событий возле Улус-Керта будет непонятен.

В феврале 2000 года мы подготовили бандитам неприятный сюрприз, когда в глубоком тылу, в районе Итум-Кале, высадили тактический десант. Тем самым был перерезан основной тогда канал поставок вооружения и боеприпасов по горной дороге Итум-Кале - Шатили, которую построили для боевиков под дулами автоматов сотни "рабов" со всей России. Созданная на высоких кавказских хребтах группировка войск "Центр" стремительно погнала опешившего от неожиданности противника вниз по Аргунскому ущелью: от российско-грузинской границы - на север, к "Волчьим воротам". Дальше была равнина. И главари боевиков понимали, что здесь все их попытки оказать вооруженное сопротивление обречены. Поэтому они разделились на несколько отрядов. Руслан Гелаев не был оригинален и повел свою банду на северо-запад, в свое родовое селение Комсомольское. Согласно разведдонесениям, арабские наемники и чеченские ваххабиты под командованием Эмира Хаттаба двинулись северо-восточнее, в сторону Дачу-Борзой и Зоны.

Выбор места для прорыва из этого района у зажатого со всех сторон нашими частями Хаттаба был, мягко говоря, ограниченным. Чтобы пробиться в Веденский район (где у Черного араба была разветвленная сеть небольших горных баз), ему нужно было двигаться на Сельментаузен вверх либо по руслу реки Шароаргун, либо по руслу ее притока - реки Абазулгол. Передвигаться по высокогорным скользким дорогам было и опасно, и долго.

Однако мы не могли тогда предположить, что противник рискнет пробиваться на восток крупными силами. Банды соединились. К отрядам арабских наемников "прилепились" банды других полевых командиров - Шамиля Басаева, Вахи Арсанова, Багауди Бакуева, отряд "Джамаат"... Всего, как потом выяснилось, в районе Улус-Керта тогда сосредоточилось около полутора тысяч хорошо подготовленных боевиков.

28 февраля распоряжением командующего восточной группировкой войск полковой тактической группе 104-го гвардейского парашютно-десантного полка была поставлена задача: до 14.00 следующего дня завершить выход на рубеж в четырех километрах юго-восточнее Улус-Керт. Часть сил полка блокировала район населенного пункта Сельментаузен и не допускала прорыва в направлении Махкеты, Киров-Юрт, Элистанжи, Ведено. Однако боевики пошли напролом.

Первыми, кому пришлось держать испытание на прочность, были десантники 3-й роты во главе со старшим лейтенантом Васильевым. Они заняли господствующие высоты в пяти километрах восточнее Улус-Керта. Бандиты безуспешно пытались пробиться по руслу реки Абазулгол через организованную ротную систему огня и отступили, понеся значительные потери.

В то же время подразделения второго батальона, до поры до времени не вступая в открытое огневое противодействие, держали под контролем господствующие высоты над Шароаргунским ущельем.

Чтобы исключить возможность просачивания боевиков по горам между руслами рек Шароаргун и Абазулгол, командир 104-го полка приказывает командиру 6-й роты майору С. Молодову занять еще одну господствующую высоту (Исты-Корд) рядом с Улус-Кертом. А поскольку ротный был буквально накануне переведен в часть и еще не успел толком познакомиться с личным составом, возглавить подразделение пришлось командиру второго батальона подполковнику Марку Евтюхину. В подобной боевой ситуации так и поступают настоящие офицеры.

Десантников ждало нелегкое испытание. Нужно было в считанные часы совершить пятнадцатикилометровый марш-бросок в заданный квадрат по скользким зимним горным тропам, с полной боевой выкладкой. Да плюс ко всему тяжелое снаряжение для нового базового лагеря - палатки и печи-буржуйки, без которых зимой в горах просто не выжить.

Хотя гвардейцы и спешили, но выйти вовремя на Исты-Корд им не удалось. Чтобы пробиться по хребтам через старый буковый лес, пришлось идти гуськом, друг за другом. Техника здесь не пройдет. Стоило кому-либо поскользнуться на крутом склоне - срабатывал принцип "домино" - падало уже несколько человек. Много времени и сил уходило на то, чтобы снять с себя тяжелый груз и поднять упавших вниз товарищей.

По этому поводу мне приходилось слышать упрек: а почему нельзя было перебросить десантников на вертолете в указанный район? Действительно, погодные условия в тот день позволяли это, да и вертолетчики наши творят чудеса. Но осуществить такую операцию было невозможно: воздушная разведка не обнаружила в старом горном лесу ни одной подходящей для десантирования площадки.

В полдень 29 февраля, когда основные силы 6-й роты находились на высоте 776,0, разведгруппа из пяти человек под командованием старшего лейтенанта А. Воробьева налегке уже почти достигла высоты Исты-Корд. Но у подножья горы обнаружили, как потом установили, передовой дозор из 20 наемников.

Используя складки местности, нашим разведчикам удалось незаметно сблизиться с врагом и забросать его гранатами. Но группа этим самым обнаружила себя и вынуждена была срочно отходить назад, к основным силам роты. За ней буквально по пятам уже гнались несколько вражеских отрядов, намереваясь по флангам окружить разведчиков. На выручку своим выступили десантники во главе с ротным командиром - майором Молодовым. Но силы во встречном бою оказались слишком неравными. Поэтому десантникам пришлось с ранеными на плечах возвращаться на высоту 776,0.

Именно в это время нам удалось перехватить разговор по радио Хаттаба с Басаевым:

- Если впереди собаки (так боевики называли представителей внутренних войск), можно договориться.

- Нет, это гоблины (т.е. десантники на жаргоне бандитов).

Тогда Басаев советует Черному арабу, руководившему прорывом:

- Слушай, может, давай обойдем? Они нас не пустят, только себя обнаружим...

- Нет, - отвечает Хаттаб, - мы их перережем.

В тот момент боевики двигались двумя приблизительно равными отрядами вдоль рек Шароаргун и Абазулгол, в обход с двух сторон высоты 776,0, на которой находились подчиненные М. Евтюхина. Первыми, обеспечивая безопасность, шли две группы разведки - по 30 человек, за ними - два отряда боевого охранения - по 50 человек. Двигались они скрытно, стрелять без разрешения было строжайше запрещено. Но десантники их обнаружили. Вот эти 160 боевиков и погнались за отходившими группами Воробьева и Молодова.

И тут же последовал приказ Хаттаба на поражение всеми видами огня не успевших окопаться десантников. Начался жесточайший минометный обстрел. После огневого налета гвардейцам было первый раз предложено сложить оружие и сдаться в обмен на сохранение жизни. Но ни один из десантников не дрогнул, не смалодушничал в тот момент, не поддался на провокацию противника. Хотя в такие минуты, по большому счету, каждый решает сам за себя. После отказа "десантуры" капитулировать бой возобновился с новой силой.

Позже некоторые быстрые на выводы и далекие от военного дела представители политической элиты, как они любят себя именовать, вопрошали: мол, почему не применялся огонь армейской авиации, артиллерии? В вину военному командованию, "бросившему десантников на произвол", ставилось даже отсутствие в группе М. Евтюхина артиллерийского корректировщика. Я понимаю, что эмоции били через край, и по-человечески такие упреки можно понять. Но факты - упрямая вещь. И они свидетельствуют о другом.

1200 (!) снарядов "высыпали" артиллеристы 104-го полка в район высоты 776,0 с полудня 29 февраля до раннего утра 1 марта. За одну ночь - 900 снарядов! Краска на стволах обгорела, откатники треснули и потекли. Образно говоря, пушки сломались, а окруженные десантники - нет.

Старший группы артиллерийских корректировщиков командир самоходной артиллерийской батареи капитан Виктор Романов был на самой высоте и вместе с комбатом Марком Евтюхиным корректировал огонь полковых пушкарей. Начальник артиллерии полка Александр Толстыка сутки напролет держал с ними связь и долбил снарядами туда, куда "показывали" окруженные десантники. В. Романов продолжал вызывать огонь даже после того, как ему оторвало миной обе ноги...

Рядовой Е. Владыкин, видя мучения замерзающих от сильного холода раненых, решил сделать вылазку за спальными мешками, брошенными на склонах высоты. Его попытка оказалась роковой. Гвардейца обнаружили наседавшие боевики, зверски пытали, били прикладами автоматов, после чего, окровавленного и потерявшего сознание, бросили на снегу, считая, что он мертв. Однако, очнувшись от ночного холода, искалеченный, но не сломленный, русский солдат сумел вернуть свой пулемет и пробиться с ним в расположение своего подразделения.

Видя потери и понимая весь трагизм ситуации, командующий группировкой ВДВ, чтобы спасти своих окруженных бойцов, отдал приказ парашютно-десантной роте направиться в район боя. Совершив марш по горной местности, десантники предприняли попытку переправиться через горную реку Абазулгол, попали в засаду и были вынуждены закрепиться на берегу. При огневой поддержке полковой артиллерии они сделали еще несколько попыток переправиться через реку, но все усилия оказались напрасными. Их каждый раз останавливал шквальный огонь противника. Билась рота отчаянно, но прорваться к высоте 776,0 смогла только утром 2 марта.

Попытки военного руководства провести операцию по деблокированию окруженных десантников и эвакуации раненых из-за сильного огня боевиков и сложных горных условий междуречья успеха не принесли. Старый буковый лес, превосходящие силы боевиков, общая динамика боя затрудняли использование вертолетов. Да и вообще, боевой опыт показывает, что применять одновременно армейскую авиацию и артиллерию крайне опасно. Можно просто погубить авиатехнику и экипажи. Поэтому основную нагрузку по огневой поддержке окруженных взвалили на свои плечи "пушкари".

В 6 часов 10 минут 1 марта комбат М. Евтюхин последний раз вышел в радиоэфир и вызвал огонь артиллерии на себя...

Когда мы уже побывали на высоте, то изумились: многолетние буки были подстрижены снарядами и минами, словно трава сенокосилкой. Наши 120-милиметровые "Ноны" (самоходные артиллерийские установки) работу сделали большую и ценную. Из четырехсот хаттабовцев, нашедших свою смерть в бою за эту высоту, большая часть погибла от осколков наших артснарядов.

Буквально чудо сотворил заместитель командира батальона майор Александр Доставалов, который ночью все же умудрился обойти вражеские кордоны и прорвался со взводом 4-й роты на помощь окруженной 6-й. Героически сражались с бандитами разведчики во главе со старшим лейтенантом Алексеем Воробьевым и разведвзвод лейтенанта Дмитрия Кожемякина. Оставшийся в живых солдат Алексей Комаров рассказывал, что с бандитами дрались даже врукопашную. Рубились саперными лопатками, ножами, прикладами.

У А. Воробьева осколками мин были перебиты ноги, одна пуля попала в живот, другая - в грудь, но из боя он не вышел и бился до последней капли крови. Когда утром 2 марта 1-я рота прорвалась на высоту, тело героя было еще теплым. Именно этот отважный офицер убил в бою Идриса - хаттабовского друга и командира отборного отряда головорезов.

До последнего патрона прикрывал отход своих подчиненных - старшего сержанта Супонинского и рядового Поршнева - лейтенант Дмитрий Кожемякин.

Только четверо десантников остались в живых после этого жесточайшего боя. От них мы узнали, как геройски сражались и погибли их 84 боевых товарища. Они победили, банда - около полутора тысяч "штыков" - была остановлена, разгромлена и рассеяна по округе. Хаттабовцы так и не смогли прорваться к Сельментаузену и дальше - на Ведено. В результате бандиты вместо сытного ужина и обустроенного ночлега вынуждены были продолжать скитаться одичалыми шайками по лесам. В спину им постоянно дышали наши поисково-разведывательные группы, которые добивали обескровленного противника. Через несколько дней под Сельментаузеном впервые в контртеррористической операции в полном составе капитулировал крупный отряд террористов - свыше 70 боевиков! Обмороженные, деморализованный головорезы не видели больше перспектив для сопротивления. Герои-десантники разрушили не только их планы, они сломали волю неприятеля.

Никто из гвардейцев не бросил своих боевых друзей в беде, никто не согласился принять позорные предложения плена. Там, на высоте 776,0, в наших боевых порядках бок о бок воевали люди разные - христиане и мусульмане, разных национальностей - русские и татары, украинцы и евреи... Там был представлен в миниатюре почти весь бывший Советский Союз.

В наши трудные времена порушились многие моральные ценности. Но сколько ни пытались наши враги размыть нравственные ориентиры, в армии им это не удалось. Глядя на наших десантников, понимаешь -патриотизм жив. Всем бы в России хоть немного того, что было в их душах. Страшно, если сердца пусты, если память мертва, если убитых горем матерей, жен и детей этих павших десантников забудем. Если не завершим начатое в августе 1999 года!

Я часто задаю себе мучительный вопрос: а можно ли было избежать таких потерь, все ли мы сделали, чтобы спасти десантников? Ведь твой долг, генерал, в первую очередь заботиться о сохранении жизни. Как ни тяжело сознавать, но, наверное, мы сделали тогда не все.

Восстанавливая хронологию того боя, думаю все о той же возможности высадки вертолетами десанта. И снова отвергаю такой вариант, как будущую авантюру. Знали ли, сколько террористов и где их позиции? Нет. Что значит высадить десант на старый буковый лес? А то, что вертолеты с подмогой боевики бы просто уничтожили? Можно было рискнуть? Да, если не знать, что ты погубишь, спасая одну роту, другую вместе с авиатехникой и экипажами...

Недавно, перечитывая "Армейские записки" легендарного русского генерала Михаила Ивановича Драгомирова, наткнулся на любопытную мысль: "Человек, командующий массою себе подобных, поставлен в роковую необходимость примиряться с безвременною гибелью некоторых из них; и благо ему, если, пройдя в этой роли даже недолгий путь, он может, положа руку на сердце, сказать: "На моей душе много существ, безвременно погибших; но с чистой совестью могу сказать, что я ни одним не пожертвовал во имя безделья и сделал все доступное слабому моему пониманию, дабы по возможности ограничить эту жертву".

И все же. Хотя основная боевая задача была решена псковскими героями-десантниками, разгромившими элитные отряды наемников Валида и Идриса, в моем сердце навсегда остались горькие, тяжелые переживания. Видимо, без этого немыслима профессия военного.

Книгу "МОЯ ВОЙНА" можно взять отсюда:

http://lib.aldebaran.ru/author/troshev_gennadii/tr...kii_dnevnik_okopnogo_generala/

День Героев в Москве. 28 февраля 2010 г. Фоторепортаж.

http://basmanov.livejournal.com/688401.html

http://www.dpni.org/articles/lenta_novo/14975/

28 февраля в Санкт-Петербурге прошёл День Героев, посвящённый подвигу героев-десантников 6-й роты 76-й псковской дивизии ВДВ.

Группа из 50 человек, в том числе активисты петербургских организаций ДПНИ, РИД, Славянского Союза, Памяти, Народного Собора и автономные националисты, днём посетили Серафимовское кладбище: почтили память и возложили цветы к могиле Героя России гвардии лейтенанта командира взвода 175-й отдельной разведывательной роты 76-й псковской дивизии ВДВ Дмитрия Сергеевича Кожемякина.

+ + +

Метки: 6 рота псковские десантники чечня кавказ память геннадий трошев |

Понравилось: 1 пользователю

День памяти псковских десантников... |

...

Статья на Wiki: http://ru.wikipedia.org/wiki/6_рота

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ-ГЕРОЯМ

КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ ЗА РОССИЮ

НЕВЗИРАЯ НИ НА ЧТО

СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА!!!

Метки: 6 рота псковские десантники чечня кавказ память |

Понравилось: 1 пользователю

Псковские десантники, преданные Родине и преданные… |

После падения Грозного в начале февраля 2000 года крупная группировка чеченских боевиков отступила в Шатойский район Чечни, где 9 февраля была блокирована федеральными войсками. По позициям боевиков наносились авиаудары с использованием полуторатонных объёмно-детонирующих бомб. Затем, 22-29 февраля последовала наземная битва за Шатой. Боевикам удалось прорваться из окружения: группа Руслана Гелаева прорвалась на северо-западном направлении в село Комсомольское (Урус-Мартановский район), а группа Хаттаба — на северо-восточном направлении через Улус-Керт (Шатойский район), где и произошёл бой.

Федеральные силы были представлены:

6-я рота 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ (гвардии подполковник М. Н. Евтюхин)

группа из 15 солдат 4-й роты (гвардии майор А. В. Доставалов)

1-я рота 1-го батальона 104-го парашютно-десантного полка (гвардии майор С. И. Баран)

Огневую поддержку десантникам также оказывали артиллерийские части:

артдивизион 104-го парашютно-десантного полка

Среди руководителей боевиков назывались Идрис, Абу Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, подразделения последних двух полевых командиров в СМИ названы батальонами «Белые ангелы» (по 600 бойцов). По утверждениям российской стороны в бою участвовало до 2500 боевиков, по утверждениям боевиков отряд насчитывал 70 бойцов.

28 февраля — командир 104-го полка полковник С. Ю. Мелентьев приказал командиру 6-й роты майору С. Г. Молодову занять господствующую высоту Исты-Корд. Рота выдвинулась 28 февраля и заняла высоту 776, а на находящуюся в 4,5 километрах гору Исты-Корд были отправлены 12 разведчиков.

29 февраля в 12:30 разведывательный дозор вступил в бой с группой численностью около 20 боевиков и вынужден был отойти к высоте 776, где в бой вступил командир роты Молодов. Он был ранен и умер позднее в тот же день, а командиром роты стал Марк Евтюхин.

В 16 часов, всего через четыре часа после взятия Шатоя федеральными силами, начался бой. Бой вели всего два взвода, так как третий взвод, растянувшийся при подъёме на 3 километра, был расстрелян боевиками на склоне.

К концу дня 6-я рота потеряла убитыми 31 человека (33 % к общему числу личного состава).

1 марта в 3 часа утра к окружённым смогла прорваться группа солдат во главе с майором А. В. Доставаловым (15 человек), который, нарушив приказ, покинул оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и пришёл на помощь.

На выручку боевым товарищам стремились бойцы 1-й роты 1-го батальона. Однако во время переправы через реку Абазулгол они попали в засаду и были вынуждены закрепиться на берегу. Только утром 3 марта 1-я рота сумела прорваться к позициям 6-й роты.

В 05:00 высота была занята силами боевиков ЧРИ.

Капитан В. В. Романов после гибели командира роты М. Н. Евтюхина вызвал огонь на себя. Высоту накрыли артиллерийским огнём, однако боевикам удалось прорваться из Аргунского ущелья.

Командир разведывательного взвода гвардии старший лейтенант А. В. Воробьёв уничтожил полевого командира Идриса (по другим данным, Идрис погиб только в декабре 2000.

Точные данные о потерях в рядах боевиков отсутствуют. По данным федеральных сил, их потери составили 400 или 500 человек. По данным чеченской стороны погибло всего 20 человек.

В результате начавшегося боя из плена удалось бежать двум офицерам ГРУ Алексею Галкину и Владимиру Пахомову, которых в то время возле Улус-Керта конвоировали боевики. Впоследствии А. В. Галкину было присвоено звание Героя России, а его образ был использован в качестве прототипа главного героя фильма «Личный номер».

Свидетельства очевидцев

Из рассказа Александра Супонинского:

— Пасмурный день был такой. Потом, когда бой уже начался, вообще ничего не видно стало — туман лёг. Мы опорный пункт оборудовали на высоте этой, когда лейтенант Воробьёв (командир разведывательного дозора. — Авт.) на чеченскую разведку напоролся…

Из рассказа Андрея Поршнева:

— Непонятно, почему к нам никто не пришёл. Ну ладно еще не прислали вертолёты: у нас не было авиакорректировщика, да ещё «зелёнка» кругом — от вертушек мало толку. Но ведь четвёртая рота рядом была. Просто приказа не было. Так ребята из четвёртой рассказывали. Только артиллерия вот… Наверно, вагона два снарядов они выпустили по «духам»…

— В какой-то момент они стеной на нас пошли. Одна волна пройдёт, мы их перестреляем, полчаса передышки — и ещё одна волна… Много их было. Просто шли на нас — глаза выпученные, орут: «Аллах акбар»… Потом уже, когда они отступили после рукопашной, они нам предлагали по рации деньги, чтоб мы их пропустили…

Неизвестный офицер:

Да, они (Христолюбов с Комаровым — прим. автор) тяжелораненого Воробьёва бросили, это верно. У обоих стволы чистые и полный комплект патронов. Не сделали ни выстрела.

То, что он (Супонинский — прим. автор) был одним из последних защитников на сопке и его с Поршневым отпустил Кожемякин — ложь. Что они прыгали с обрыва высотой с пятиэтажный дом — ложь. Покажите мне этот обрыв. Я эту сопку излазил вдоль и поперек. 1 марта по свежим следам поднимался, 2-го, 3-го и 4-го, когда всех погибших уносили с высоты. Супонинскому у нас один офицер прямо сказал: «Сними звёздочку».

Поле боя о многом говорит. Кожемякин, командир разведвзвода, — хороший рукопашник и, видно, здорово сопротивлялся. У него лицо было полностью разбито прикладами, а рядом валялись несколько зарезанных боевиков. Его, наверное, как последнего офицера, хотели взять живым.

Анонимное мнение офицера относительно Супонинского входит в противоречие со свидетельством командира 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии, полковника Сергея Ивановича Барана:

1 марта в 5.00 я отдал бойцам команду готовиться на выдвижение к руслу Абазулгола. Бойцы настолько были измотаны, что еле-еле передвигали ноги, практически ползли, а не шли вверх. Но у меня к ним никаких претензий нет, предел возможности есть у каждого. К 6.00 подойдя к поляне, что лысела у русла реки, на крутом противоположном берегу Абазулгола мы заметили троих солдат, подходивших к обрыву. Едва завидев нас, они начали размахивать руками и кричать: «Стойте! Стойте! Не ходите сюда! Здесь боевики! Засада!» Подоспев к обрыву, эти солдаты не задумываясь сиганули вниз, к реке. Обрыв там конкретный, глубиной до 30 метров. … Я дал команду личному составу группы переправиться через реку, подняться на склон и занять позиции вдоль обрыва. Майор Величенко с тремя бойцами пошел вглубь леса на разведку. … Подвели тех бойцов, что прыгали с обрыва. Это были Александр Супонинский, Андрей Поршнев и Евгений Владыкин. Смысл их слов следующий: «Бой окончен. Все убиты. Туда, на высоту, не ходите — боевики вас ждут».

Замалчивание фактов

Бой начался спустя всего лишь несколько часов после того как министр обороны Игорь Сергеев заявил, что война в Чечне закончена. Владимиру Путину было доложено «о выполнении задач третьего этапа» операции на Северном Кавказе. Причиной этого заявления называется взятие Шатоя, которое федеральное командование интерпретировало как сигнал того, что «чеченское сопротивление» окончательно сломлено. Днём 29 февраля 2000 года и. о. командующего ОГВ Геннадий Трошев отметил, что в течение ещё двух—трёх недель будут проводиться операции по уничтожению «улизнувших бандитов», но полномасштабная войсковая операция завершена. По утверждению некоторых СМИ, в течение недели факт боя на высоте 776 замалчивался, как и число потерь. Хотя о крупном бое под Улус-Кертом было сообщено ещё 2 марта 2000 года, информация о его подробностях и потерях федеральных сил была обнародована с большим запозданием. 9 марта «Общая Газета» писала:

Отрывочные сведения о том, что на высоте 705,6 у населённого пункта Улус-Керт в ночь на 1 марта полегла в бою с бандитами целая рота 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии, в СМИ просочились. Да вот всего о произошедшем там не мог рассказать никто. Журналистов в этот район не допускали несколько суток. А самим военным приказали помалкивать. Разве что генерал-полковник Геннадий Трошев 5 числа позволил себе, наконец, признать: «Шестая парашютно-десантная рота, которая была на острие атаки бандитов, потеряла убитыми 31 человека, есть и раненые».

В некоторых СМИ замалчивание трагедии связывается также с приближавшимися президентскими выборами 2000 года. Материалы ведомственного расследования до сих пор засекречены.

Существуют также альтернативные версии причин произошедшего.

Бой у высоты 776 в искусстве

О подвиге десантников была написана книга «Рота», сняты фильм «Прорыв» (2006), «Русская жертва», сериалы «Честь имею» и «Грозовые ворота», мюзикл «Воины духа». Им поставлены памятники в Москве и Пскове.

В Камышине, на малой родине старшего лейтенанта А. М. Колгатина, проходит ежегодный фестиваль солдатской песни, названный его именем.

Героическая гибель 6-й роты нашла своё отражение в творчестве ряда музыкальных коллективов и исполнителей:

А. Солнцев — Высота 776

Васса — Псковский десант

Гвардия — Высота

Группа 'А' — 6 рота

Голубые береты — Вы рядом с нами

Голубые Молнии — Шестая рота

Дмитрий Власов — Шестая рота

Кипелов — Призрачный взвод

Михаил Бессонов — Мы не отдали высоту

Ностальгия — Псковский десант

Сергей Тимофеев — 6 рота

и др.

Публикации

Булыга, Николай. Бой в Аргунском ущелье, Российская газета (11 марта 2000).

Моисеенко, Юрий. О чем не знала 6-я рота, Новая газета (23.04.2001).

Мучак, Иван. Третий тост: Звездная высота «крылатой пехоты», «Братишка» (апрель 2000).

Поляновский, Эдвин. Предпоследний хлеб, Известия (1 августа 2001).

Поляновский, Эдвин. Суворик, Известия (15 ноября 2002). Проверено 11 октября 2009.

Поляновский, Эдвин. По следам погибшей роты, Известия (8 января 2003).

Василькова, Елена. Гибель шестой роты, Российская газета (23 марта 2000).

Ампеловский, Вадим. Бой после смерти, Московский Комсомолец (5 марта 2004).

Турченко, Сергей. Реквием по 6-й роте, Труд, № 047 (15 марта 2000).

Ращепкин, Константин. Спецназ уходит в горы, Красная Звезда (23 июня 2000).

Документальные фильмы

Высота 776. Телекомпания РТР, март 2000.

Википедия (информация полностью)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_776

Рота, шагнувшая в бессмертие. 6 парашютно-десантная рота 104 пдп 76 гв. ВДД

http://sdokin.narod.ru/memory.htm

Масштабируемая (200м) карта района проведения операции с отметками расположения подразделений и комментариями.

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=p&m...135&spn=0.091829,0.240326&z=13

Фотографии погибших

http://pskov.pobeda.ru/sps.php

Карта местности масштаба 1:100 000 (километровая)

http://sunsite.berkeley.edu:8085/x-ussr/100k/K-38-044.jpg

Блог о последнем бое 6 роты

http://6-rota.livejournal.com/

Вечная память погибшим войнам 6-ой роты

http://vkadre.ru/videos/7218278

Памятник десантникам в Пскове

Вечная память!

Метки: 6 рота псковские десантники чечня кавказ память |

Процитировано 1 раз

23 февраля, или что мы "празднуем" |

Лев Троцкий – создатель Красной армии. Троцкому было поручено создавать Красную армию и командовать ею, и масонскую пентаграмму символом Красной армии выбрал именно он.

К 23 февраля приурочен декрет большевиков о формировании Красной армии. Позже – "День советской армии"

Красная армия воевала не только против белых армий, но и против гражданского русского населения, подавляя повсеместно тысячи восстаний внутри страны. Именно в этой связи Бернштам отмечает, что упомянутый выше столь высокий процент иностранцев-карателей уникален для гражданских войн. «Для войны, в которой основные операции – не стратегические фронтовые, а подавление повстанчества и сопротивления коренного населения, роль 8-19-процентного ударного костяка, именно на подавлениях сосредоточенного, является ... ключевой в победе режима над населением» ("Вестник РХД". Париж, 1979. № 128).

О "массовости добровольцев" можно тут говорить лишь применительно к членам большевицкой партии, которые вступили в красноармейские отряды. Народ же не воспринимал красных за власть и не желал за них воевать.

Ударным костяком Красной армии, особенно в первый период, были мобильные каратель¬ные отряды интернацио¬налистов, безжалостные к чуждому им русскому населению. Они насчитывали около 300.000 бойцов (венгров, австрийцев, поляков, чехов, финнов, прибалтов, китайцев и др.). Исследователь этого вопроса М. Бернштам пишет, что «это была денацио¬нализированная и деклассированная человеческая прослойка, ... сорганизованная из военнопленных и из люмпен-пролетариата разных стран, находившегося в России на заработках», а также из «интерна¬циональной социалистической интел¬лигенции, оказавшейся в России или съехавшейся туда сразу после революции». По советским данным, в 1918 г. интер¬националисты составляли 19 % Красной армии, в 1920 г. после всеобщей мобилизации населения – 7,6 % ("Вестник РХД". Париж, 1979. № 128).

Регулярная Красная армия была создана Троцким лишь принудительной мобилизацией: на селе – с показательными расстрелами "дезертиров" перед их одно¬сельчанами; в городе – с широким применением системы залож¬ничества. Главная причина, заставившая даже около 20 % офицеров генштаба пойти "военспецами" на службу к большевикам, было взятие в заложники их семей. Так под угрозой расстрела близких удалось «заставить строить коммунизм тех, кто является его противником», – объяснил Ленин эффективный метод Троцкого (Троцкий Л. "Сталин"). К каждому военспецу был приставлен комиссар, без одобрения которого приказы командира не выполнялись. Комиссар имел право арестовать командира. За сдачу белым Казани были расстреляны и командир, и комиссар 5-й армии...

Главнокомандующий И.И. Вацетис (он же командир Латышской дивизии) писал Ленину: «Дисциплина в Красной армии основана на жестких наказаниях, в особенности на расстрелах... Безпощадными наказаниями и расстрелами мы навели террор на всех, на красноармейцев, на командиров, на комиссаров... смертная казнь... на фронтах практикуется настолько часто и по всевозможным поводам и случаям, что наша дисциплина в Красной армии может быть названа, в полном смысле этого слова, кровавой дисциплиной» ("Память". Париж, 1979. Вып. 2).

С 1946 г. 23 февраля отмечалось в СССР со слегка измененным названием как "День советской армии и военно-морского флота"; в посткоммунистической РФ в названии праздника слово "советской" было лишь заменено на "российской" (россиянской) и в 1995 г. этот день был законодательно утвержден Госдумой и Ельциным праздником с ритуальным салютом. Сегодня это праздничный "День защитника отечества".

Подлинный день памяти русского воинства, установленный в 1769 г., отмечался в России 29 августа (ст. ст.). См. также 26 ноября (ст. ст.) – день Георгиевских кавалеров.

На этих фото красноармейцы. Лица более чем неприятные.

Фото взяты из дневника Вольноопределяющийся.

Метки: 23 февраля Троцкий жиды большевики |

Откровения Лейбы Троцкого о русских |

Плакат Киевского отдела пропаганды Добровольческой армии (ОСВАГ). 1919 г.

Троцкий: “Мы должны превратить Россию в пустыню , населенную белыми неграми , которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках её укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния… А пока наши юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть всё русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию – офицеров, академиков, писателей..”

|

Процитировано 1 раз

День святого Валентина - праздник или фикция? |

Сердечки, сердечки, сердечки… Они повсюду — в телерекламе, объявлениях и афишах, на лотках с газетами и открытками, в витринах кондитерских магазинов и сувенирных лавках… От навязчивого изобилия сердечек всех цветов и размеров в преддверии «дня влюбленных» рябит в глазах и даже тошнит. Особенно когда знаешь истинную историю и смысл этого «праздника»…

Подобные чувства испытывают многие. Все чаще можно наблюдать виртуальные и реальные споры о том, что такое «день святого Валентина» — праздник или фикция? День любви или день безвкусных поэтических опусов, задранных цен, розовых безделушек и блесток? Стоит ли его вообще отмечать или лучше проигнорировать и, стиснув зубы, переждать?

Миф

Вот уже лет пятнадцать или около того нам рассказывают красивую историю о том, как в III веке римский император Клавдий, желая укрепить свою армию, испытывающую острый недостаток в солдатах для военных походов, запретил служивым венчаться и вступать в брак. Но некий сердобольный епископ Валентин якобы пренебрег запретом тирана и тайно совершал обряд венчания. Об этом узнал злой император, Валентина бросили в тюрьму и приговорили к смерти. За несколько дней до казни к нему привели тяжелобольную девушку, дочь одного из тюремщиков. Обреченный Валентин излечил ее и при этом влюбился в свою пациентку. За день до казни, назначенной на 14 февраля, он попросил у тюремщика бумагу, ручку и чернила и быстро написал девушке прощальную записку. Валентина казнили, а девушка нашла в записке строки признания в любви за подписью «твой Валентин»…

История настолько же романтическая, насколько лживая. Начнем с того, что в православном церковном календаре 14 февраля нет праздника святого Валентина — ни по григорианскому, ни по юлианскому стилям. Православная церковь чтит трех святых с таким именем: священномученика Валентина (30 июля) и двух мучеников (24 апреля и 6 июля по юлианскому календарю), но ни один из них не является тем лицом, с именем которого связано появление «валентинок». Католическая церковь хотя и совершает 14 февраля память целых трех святых с именем Валентин, но вовсе не связывает возникновение «дня св. Валентина» ни с одним из них. А главное — в III веке христианская церковь еще не знала специального чина венчания. Этот чин и сопутствующий ему обряд появились гораздо позже, не ранее IX века. Наконец, легенда о святом Валентине не имеет никаких достоверных подтверждений. Таким образом, вопреки расхожему мнению сегодняшний праздник не только носит чисто светский характер, но и основывается на полностью выдуманном сюжете, не имеющем ничего общего с реальностью. А какова же реальность?

Реальность

История праздника Дня святого Валентина берет свое начало с древнеримских луперкалий. Так назывались отмечаемые ежегодно 15 февраля фестивали эротизма в честь богини «лихорадочной» любви Juno Februata и бога Фавна, называемого также Луперком. Впрочем, «фестивали» — это слишком возвышенно. Это были обычные языческие оргии с пирами и жертвоприношениями животных. Из их жертвенных козлов делались специальные бичи. После пира голые молодые люди бегали мимо женщин и пороли их этими самыми бичами. Женщины же не только не обижались, но охотно подставляли под удары определенные части тела, веря, что удары принесут им плодовитость и облегчат будущие роды. К концу торжеств женщины тоже раздевались догола, и…

Завершались оргии своеобразной лотереей. Девушки писали в записках свои имена и помещали эти записки в огромную урну, откуда их вытягивали по очереди мужчины. Та, чье имя вытягивал мужчина, становилась его сексуальным партнером на целый год до следующих празднеств. Таким образом, у римлян праздник ассоциировался со свободной любовью и сексом.

С приходом христианства праздник пытались запрещать, но безуспешно. Тогда в V веке римский папа решил «переосмыслить» его и придать бывшей языческой оргии христианскую форму. Имена девушек в урне стали заменять именами святых, а люди должны были весь год подражать жизненному пути святого, имя которого они вытянули. Кроме того, празднику был назначен ближайший по календарю небесный покровитель — католический святой Валентин. А для полной достоверности придумали историю, призванную объяснить, почему этот святой покровительствует влюбленным…

Об этой истории во второй половине XX века вспомнили западные корпорации, чей бизнес был связан с торговлей подарками. Надо было решить очень актуальную для них проблему — традиционный февральский спад продаж. Рождество и Новый год прошли, подарков остались горы, а «впарить» их некому. Думали торговцы, думали — и придумали. «Валентинов день» пришелся как нельзя более кстати. А тут еще и «сексуальная революция» в самом разгаре. Хорошая пиар-кампания — и за пару десятилетий из никому не известного «праздника» выросла целая индустрия «Valentine's Day» с многомиллиардным оборотом.

Выбор

В последнее время можно видеть, как «луперкалии» возвращаются к своему исконному смысловому содержанию. Стараниями беспринципных дельцов, наживающихся на низменных инстинктах, пропагандирующих пошлость и разврат, «день любви» постепенно приобретает черты «дня порнографии». Это заметно даже в Харькове. Например, пару лет назад, во время предвыборной кампании, одна из партий устроила в нашем городе публичный обряд «быстрого венчания», в ходе которого 5 стихийно образовавшихся из толпы пар быстро «обвенчали» под обещание любить друг друга «до следующего утра».

Чем вам не римская лотерея «свободной любви»? И если такая «любовь» практикуется между незнакомыми людьми на улицах днем, что уж говорить про ночные клубы и рестораны, владельцы которых в борьбе за посетителей стараются перещеголять друг друга в утонченной гнусности и «эстетике грязи». В прошлом году на элитной вечеринке в честь «хеллоуина» гостям одного ресторана предлагалось удовольствие собственноручно зарезать курицу, посоревноваться в скорости поедания живых червей, отведать мозги или горячей крови публично убитого барана, а в «день влюбленных»... впрочем, оставим подробности за кадром.

Лучше зададимся закономерным вопросом: можно ли праздновать «День святого Валентина»? Можно. Если не противно участвовать в этом апофеозе пошлости. Рассылать открытки с готовыми примитивными, плоскими, банальными, а иногда и откровенно глупыми поздравлениями. Дарить «валентинки» в форме якобы «сердечка», а на самом деле — определенной части женского тела в недвусмысленном положении. Вслед за обносками наших западных друзей примерять на себя их культурный «секонд хэнд»...

А на вопросы «А как же праздник?! А как же любовь?!» хорошо ответил мой коллега: «Праздник для влюбленных должен быть каждый день. Иначе получается глупо, как «день зубной щетки». Кто зубы чистит — у того каждый день такой праздник. А кто раз в год — тому это не поможет...»

http://www.vecherniy.kharkov.ua/news/19537/

Метки: день святого валентина |

Иван Владимиров. Революционные акварели |

А в дни революции 1917 года он вместе с революционными массами ходил и делал зарисовки с натуры. А потом проехался по деревням и селам, и тоже рисовал, что видел.

Советская власть с удовольствием экспонировала эти свидетельства времени. Пол-музея революции его картинами заполнено, кое-что в Третьяковке висит. И это меня очень сильно удивляет. Потому что картинки-то по сути - антисоветские.

Грязь, бардак и свинарня. Особенно насмешил крестьянин, тащущий на спине часы.

Ну вот, например, народные массы посещают Зимний дворец:

Смотреть и читать комментарии к картинам далее...

Метки: художники живопись революция 1917 |

Дело художника Левитана |

А было так – ещё во время обучения в Академии художеств бесталанный, но сообразительный и состоятельный Исаак Левитан познакомился со студентом той же Академии Агафоном Богоявленским. Талант Агафона бросился в глаза завистливому Левитану. Однако превзойти Богоявленского, скромного юношу из семьи сельского священника, тщеславному еврею было не по силам. И тогда он разработал дьявольский план – подружился с доверчивым Агафоном, стал приглашать его не вечеринки и посиделки...

Не прошло и нескольких месяцев как неиспорченный молодой человек с периферии пристрастился к спиртному и стал помаленьку спиваться. Вскоре его исключили из Академии. Левитан мог торжествовать. Но тут ему пришла в голову, без сомнения, гениальная идея. Он поселил Агафона на чердаке одного доходного дома на Мойке, снабжал его в изобилии водкой, но также и холстами, красками, кистями. В состоянии похмельного синдрома Агафон, мучимый раскаянием и тоскою по дому, писал ностальгические пейзажи, полные душераздирающей тоски. Как нетрудно сообразить, именно эти пейзажи и вошли в историю русской живописи под псевдонимом левитановских.

Богоявленский ничего не знал об этой афере. Он практически не выходил из дому (Левитан унёс его сапоги под предлогом починки, да так никогда и не вернул!), не читал газет, никого не видел, ни с кем не общался. Рано умерший Богоявленский оставил после себя огромное количество полотен, которых Левитану хватило почти на всю жизнь. Но всё же в конце концов запас законченных полотен истощился, Левитану пришлось кое-как доводить наброски и эскизы Агафона до ума. Разительный «упадок таланта» Левитана в конце жизненного пути не остался незамеченным ценителями искусства, но, разумеется, об истиных его причинах тогда никто ещё не догадывался.

Теперь же пришло время открыть истинное имя творца замечательных картин – Агафона Антоновича Богоявленского, уроженца села Колёсные Горки Торжокского уезда Тверской губернии.

Еврейский гений русского пейзажа?

Исаак Ильич Левитан (1860—1900) — русский (?) художник, мастер пейзажа.

Родился 30 августа 1860 в местечке Кибарты (Ковенская губерния, ныне Литва) в образованной, но бедной еврейской семье. Его отец, сын раввина, закончил иешиву и занимался самообразованием. В Ковно он преподавал французский и немецкий языки, а затем работал переводчиком во время постройки железнодорожного моста, которой занималась французская компания.

В начале 1870-х семья переехала в Москву, и в 1873 Исаак поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, куда ранее (в 1871) поступил его старший брат Авель...

Окончил училище Левитан в 1885 г.

Обучение в училище длилось 12 лет? Вообще в его биографии действитель много странных мест, никто не копался особенно, а надо - бы.

Вообще, легче всего прочитав эту версию, сказать - "а-а-а, брехня антисемитская".

Но , принимая во внимание, менталитет "избранного" народа - хуцпоносителя, а так-же тотальное засилье оного в искусствоведческих и художественных областях, и уже столетнее внимательное сопровождение этого "гения" еврейского происхождения по отечественному искусству, начинают выпукло просматриваться явные нестыковки.

Метки: дело художника левитана левитан художники жиды русская живопись |

Еврейский удар |

Напомним, что 22 октября 2007 года старший следователь Управления по особо важным делам прокуратуры Санкт-Петербурга, юрист 1 класса В.С.Дрокин предъявил главному редактору газеты "Русь Православная" Константину Душенову обвинение "в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии".Обвинение построено на том, что К.Душенов, являясь главным редактором газеты "Русь Православная", написал статью "Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа", в которой, по мнению прокуратуры, содержатся "высказывания, направленные на возбуждение национальной вражды и розни, на унижение национальной чести и достоинства, признаки пропаганды неполноценности граждан по признаку их отношения к религии (иудаизм) и национальной принадлежности, словесные средства (уничижительные эпитеты), выражающие отрицательные эмоциональные характеристики и негативные установки, характеристики, унижающие достоинство человека и группы лиц по признакам национальности (евреи) и религии (иудаизм), специальные языковые приемы для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок, негативных установок и побуждений к действиям против человека и группы лиц по признаку национальности (евреи) и религии (иудаизм)", а также создал известный фильм "Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа", в котором, по версии обвинения, "имеется информация, содержащая идеи ненависти, вражды, унижения достоинства человека в отношении евреев", и с помощью словесных средств выражены отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки, характеристики, унижающие достоинство человека и группы лиц, в отношении евреев".

Согласно тексту обвинения, К.Душенов "создал организованную группу для распространения вышеуказанной продукции широкому кругу лиц путем почтовой рассылки, разработал план деятельности организованной группы, выступив в качестве организатора и руководителя данной группы", а также через своих соратников Александра Малышева и Петра Мелешко распространял материалы в интернете через сайт rusprav.org, зарегистрированный на его имя в Вашингтоне. На основании этих утверждений прокуратура сделала заключение, что К.Душенов "совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2ст. 282 УК РФ".Справка: Душенов Константин Юрьевич (р. 2.02.1960), публицист и общественный деятель, главный редактор газеты «Русь Православная». Родился в Петербурге (Ленинграде) в семье морского офицера, внук репрессированного командующего Северным флотом флагмана 1-го ранга К.И.Душенова. По окончании средней школы поступил в Высшее военно-морское училище им. М.В.Фрунзе, в 1981 г. перевелся в Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, которое закончил в 1982 г. Служил на Северном флоте на атомных подводных лодках в должности командира ракетно-торпедной группы и командира боевой части. Участвовал в шести дальних походах, награжден медалью «За боевые заслуги».

В 1986 г. закончил адъюнктуру по специальности «История военно-морского искусства». В 1988 г. демобилизовался из ВМФ. Работал научным сотрудником Российской национальной библиотеки, охранником Эрмитажа, церковным сторожем, преподавал в школе «Закон Божий», вел спецкурс в РГПУ им. А.И.Герцена. Был организатором и председателем Союза Православных братств С.-Петербурга. В 1992-95 гг. -пресс-секретарь митрополита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). В это время стал заметной фигурой среди патриотических политических деятелей. Принимал участие в выборах в Государственную Думу в 1995 г. в составе блока «Держава» А.В.Руцкого. С 1996 г. главный редактор газеты «Русь Православная».

Русская линия

http://www.rusk.ru/news_rl/2010/02/03/konstantin_d...n_na_3_goda_koloniiposeleniya/

|

Метки: евреи |

Женские ударные батальоны. 1917 |

Яшка

Мария Бочкарёва (Фролкова) по происхождению была сибирской крестьянкой. Она родилась в июле 1889. К 16 годам она уже дважды побывала замужем. От первого мужа-крестьянина убежала, со вторым, Яковом Бочкарёвым, жила гражданским браком. Через полгода она ушла и от него. В ноябре 1914 она появляется в штабе 25 резервного пехотного батальон в Томске с просьбой зачислить её в строй. Ей с насмешкой отвечают, что во-первых, женщин берут на фронт только сёстрами милосердия, а во-вторых, её возьмут только, если разрешит в виде исключения сам царь. Она пишет письмо Николаю II, в канцелярии которого видят в этом успешный рекламный ход (женщина из народа просится на фронт, защищать царя и отечество!). В штаб полка приходит высочайшая телеграмма, Мария проходит трехмесячные курсы по стрелковому делу и попадает в резервный батальон Полоцкого пехотного полка. За быстроту и маленький рост её определяют в разведку. Однополчане прозвали её «Яшка». Она откликалась на это имя и потому, что так звали её второго мужа.

Яшка также помогает выносить раненых из-под огня с ничейной полосы. К моменту производства в унтер-офицеры она спасла 50 человек. Это очень высокий Были награды за важные сведения, добытые в разведке. Часто Бочкарёву наши "историки" представляют Георгиевским кавалером, на самом деле она была кавалером не Ордена святого Георгия, а солдатских Георгиевских медалей. Данные об их числе расходятся. Она также была четырежды ранена. После Февральской революции Мария Бочкарёва выступает инициатором создания женских частей, в которых клянётся держать железный порядок. И снова её идея находит успех, уже у новых властей. Мария - живой символ войны. Войны до победного конца. С этой инициативой она выступает в мае 1917, когда создаётся «Оргкомитет женских маршевых отрядов».

Женские ударные батальоны

Изначально отряды формировались стихийно городскими женскими патриотическими организациями. В мае 1917 был создан "Оргкомитет женских маршевых отрядов" в Петрограде. Он обратился с воззванием к женщинам России о создании женских батальонов. Первый Батальон действительно был сформирован в Петрограде именно Бочкарёвой. Вернее сначла начал своё формирование 1-й Петроградский женский батальон, потом случился конфликт, и Бочкарева ушла из батальона, уведя часть бойцов с собой и сформировав из них Женский Батальон Смерти.

К тому времени она уже была унтер-офицером 28-го Полоцкого пехотного полка, разведчицей. Награждена георгиевским крестом и тремя георгиевскими медалями. Она была назначена командиром сводного "Батальона смерти" (всего 200 человек), который с июля находился на Западном фронте вплоть до самой революции.

Проводы батальона были обставлены столь же громко. Оружие унтер-офицеру Бочкарёвой вручил сам генерал Корнилов. В конце июня батальон уже прапорщика Марии Бочкарёвой вошёл в состав 525 пехотного полка, а 8 июля принял первый бой. В первом же бою батальон потерял 30 убитых и 70 раненых. Это была лобовая атака, имевшая, скорее, пропагадистское значение. Затем батальон был переведён в резерв. Однако Бочкарёва-Яшка получила чин подпоручика, а позже и поручика. К Первому Петроградскому женскому батальону, вторая рота которого охраняла Зимний, ни сама Бочкарёва, ни кто-либо из её солдат отношения не имели. Эти части были созданы в разное время и в разных местах. Фактически Первый батальон был доформирован уже после отправки Батальона смерти на фронт в июле. В июле же ей было присвоено звание прапорщика.

Поэтому, вопреки околоисторическим мифам, тогда уже поручика Бочкарёвой в Петрограде или Москве в 1917 не было и не могло быть.

По примеру первого батальона стихийно сформировались женские: Саратовский ударный батальон, Украинский ударный женский батальон смерти (в гор. Мариуполе, "женские отряды" в Екатеринбурге, Киеве, Ташкенте. Временное правительство было обеспокоено тем, что у этих частей не было командования, комплектования и снабжения. Поэтому 29 июня (то есть 12 июля)Военный Совет Военного министерства утвердил единое "Положение о сформировании войсковых частей из женщин-добровольцев". Были созданы женские батальоны одинаковой структуры: Батальон из четырёх рот (всего 1200 человек)и отдельная команда связисток при нём (100 человек). Батальонами командовали фронтовые офицеры-мужчины. Всего батальонов было создано три: Первый Петроградский, Второй Московский и Третий Кубанский (изначально он был Киевским, а на Кубань перешёл тролько в декабре 1917).

Это и были три реально существовавших в истории женских батальона.

Кроме этого существовало 2 команды связи в Москве, 2 в Петрограде, а также 5 в Киеве и 2 в Саратове, в этих городах добровольцев на полные батальоны не набралось. Через месяц в августе явочным порядком была создана женская команда связи в Одессе. Также была сформирована Вспомогательная женская команда Балтийского флота. Черноморская осталась на бумаге. На волне общего энтузиазма были еще и проекты отдельной женской артиллерийской батареи и авиационной команды.

Женскими батальонами в итоге "руководили" до 5 разных военных и гражданских организаций, они были скорее пропагандистской игрушкой, чем реальной силой, но от этого ещё больше возрастала неразбериха в их обеспечении и снабжении. 18 августа в Петрограде был собран 1-й Всероссийский женский военный съезд. Его делегаты решили единый Совет по руководству женским военным движением. 4 сентября Временное правительство приняло решение о привлечении женщин для охраны железных дорог. Для этого в конце октября все три женских батальона были отправлены в действующие части. По одному на каждый фронт. Но не в маршевые роты, а фактически для охраны путей в прифронтовой полосе.

В любом случае "батальон смерти" Бочкарёвой (хотя 200 человек это не батальон, а неполная рота)был первым и единственным, по-настоящему принимавшим участие в боевых действиях. Кстати, этим же можно объяснить, что все три женские батальона практически не понесли потерь.

Октябрь 1917. Петроград, Москва, Кубань

Первый Петроградский женский батальон формировался в Инженерном замке. 18 августа он был переведён в постоянный лагерь у станции Левашово Финляндской железной дороги. Как раз 25 октября (7 ноября)батальон должен был выезжать на Румынский фронт. Но 6 ноября утром штаб Петроградского военного округа вызвал батальон в столицу "для поднятия духа солдат участием в параде". Командиру батальона, гвардии штабс-капитану А.В. Лоскову в Петрограде было внезапно приказано направить батальон "для охраны временного правительства". Лосков посчитал случившееся непонятной авантюрой. Атмосфера в городе уже была накалена до предела. По улицам ходили патрули рабочей милиции. Не желая рисковать женщинами, которые так и не получили никакого боевого опыта, он вывел батальон из города, но, чтобы его не обвинили в неподчинении, оставил у Зимнего Вторую роту батальона. Два взвода этой роты должны были 6 числа днём помогать юнкерам в разводке Николаевского, Дворцового и Литейного мостов, но ещё днём ВРК послал туда отряды Красной Гвардии. Литейный мост развести так и не удалось. Юнкера и женщины, не вступая в бой, бежали к Зимнему.

В 4 дня в районе Зимнего появились броневики ВРК. К 6 вечера революционные отряды двинулись к Зимнему с нескольких сторон. В 7 вечера был предъявлен ультиматум Временному правительству. К этому моменту Зимний находился в осаде практически 18 тысяч красногвардейцев, солдат и матросов. На подступах к Зимнему находилось около 2,7 тысяч войск , верных Керенскому. В 9:40 прозвучал сигнал из Петропавловской Крепости и с "Авроры". Штурм после трёх выстрелов с корабля по дворцу вели несколько сотен человек отборных красногвардейцев, солдат Павловского, Волынского и Кексгольмского полков и вспомогательные команды флотских курсантов.

Вторая рота сдалась солдатам Павловского полка,(всего на охране Зимнего их было 137 человек), находившаяся на 1 этаже Зимнего со стороны Милионной, сдалась солдатам Павловского полка сразу после выстрелов "Авроры" и показательной артподготовки Петропавловки. Она была отведена в пустые казармы Гренадерского резервного гвардейского полка, где находился координационный пункт восстания: районный штаб пункт связи с Петропавловской крепостью. (Казармы пустовали, поскольку сам полк был на подступах к городу). С утра вторая рота в полном составе была вывезена из города в расположение своей части в Левашово. Их исчезновение из города породило слухи о "поголовном изнасиловании и убийстве всего женского батальона". Их в частности активно распространяла писательница Зинаида Гиппиус. То, что по отношению ни к женщинам, ни к юнкерам никто ничего не стал делать, объясняется просто: город был взят при подавляющем численном преимуществе и практически бескровно. Даже при штурме Зимнего убитых и раненых были единицы. Бои начались позже, аж 11 ноября, а в месте с ними началось озлобление солдат и матросов,хотя юнкера и офицеры сопротивлялись лишь двое суток. Верные же Керенскому войска подошли к городу гораздо позже и вели бои до 14, но к Петрограду не прошли. А 7 ноября с женщинами и мальчишками никто воевать не стал.

В Левашово солдатки Второй роты содержались до 12 ноября, когда было объявлено о роспуске батальона, поскольку другие роты батальона (ими командовал гвардии штабс-капитан Лосков)были разоружены красногвардейцами к 12 ноября и также высланы в Левашово. Служить революции, как писал в своих послевоенных воспоминаниях штабс-капитан Лосков, никто не пожелал, и, с ведома представителей Красной Гвардии, батальон был официально распущен его командиром. Все солдатки были отправлены по домам. Некоторые участницы Второй роты (их точное число неизвестно) в составе сводного отряда 420 "ударниц" прибыли на Западный фронт в 10 армию, часть из них позже воевала в составе сформированного заново 3 Кубанского Женского батальона.

Второй московский батальон частично прибыл в 10 армию на Западный фронт, где и был сфорсмирован "Отряд ударниц", известно его число (420 человек).

3 Киевский батальон также получил направление на фронт, но не выехал, а продолжил формирование на Кубани до конца февраля 1918, несмотря на декрет Рев. Воен. совета о расформировании всех женских частей от 13 декабря 1917. Именно на его базе позднее пытались строится женские части для борьбы против Советской власти.

На дорогах Гражданской. Яшка - эмиссар Корнилова

После революции 1917 Бочкарёва приказывает солдаткам своего батальона переодеться в гражданское, распускает батальон и едет домой, как и все. В Петрограде её вызывает Троцкий, который предлагает Марии-Яшке вступить в Красную армию, учитывая её крестьянское происхождение и боевой опыт. Убеждённая сторонница войны до победного конца отказывается. Она говорит, что не хочет больше воевать. Ей выдают новые советские документы и отпускают домой.

С началом Гражданской войны она снова становится живым символом. На этот раз Бочкарёва служит эмиссаром Корнилова, и по его просьбе в феврале 1918 она едет в Америку, а затем в Англию, чтобы просить у западных держав деньги на поддержку Белых в России. На Западе она издаёт свои воспоминания, которые так и называются «Яшка». Впрочем английские наблюдатели отмечают, что она и так похожа скорее на странного мужчину, чем на женщину. К ней так и относятся. В то же время её награды и ранения внушают всем уважение.

10 ноября 1919 она нелегально возвращается в родной Томск, а вскоре появляется у Колчака, который 18 ноября устраивает переворот, разгоняет директорию и принимает титул «Верховного правителя». В армии Колчака она формирует женский отряд из 200 человек, который, однако, в боях участия принимает мало и по существу считается санитарным. После разгрома Колчака Бочкарёва возвращается в Томск, где её в январе 1920 арестовывают. Бочкарёва теперь – слишком известная среди белых фигура. Следствие идёт до апреля месяца. Затем в конце апреля Марию Бочкарёву приговаривают к расстрелу.

Позднеее народная молва и сознание интеллигентов рисовали романтизированные образы Бочкарёвой, сочиняли рассказы о том, что батальон смерти был сформирован после разрешения губернатора, с которым Яшка переспала, говорили о том, как командовала Бочкарёва обороной Зимнего, о спрятанном ей в Томске американском золоте, но это уже чисто литературные истории....

Метки: женские ударные батальоны 1917 |

Процитировано 3 раз

Генерал Ермолов |

ГЕНЕРАЛ ЕРМОЛОВ

«Лучше от Терека до Сунжи оставлю

«Лучше от Терека до Сунжи оставлю

пустынные степи, нежели в тылу

укреплений наших потерплю разбои».

А.П.Ермолов

Имя выдающегося русского полководца и государственного деятеля, Алексея Петровича Ермолова неразрывно связано с судьбой нашего Отечества в 19 столетии. Изучение жизни и деятельности А.П.Ермолова по авторским монографиям и многочисленным публикациям, собственным запискам генерала вызывает у независимо мыслящих современных историков все больший интерес к судьбе этого славного полководца, его ратным подвигам во славу русского оружия, его военным и административным мерам на Кавказе по укреплению могущества нашей родной страны. Несправедливая опала полководца со стороны властей при жизни, а затем тотальное замалчивание роли личности генерала Ермолова в русской военной истории во времена советской власти и в современной эРэФии, не может не оставлять в душе горечь и обиду. Возникает желание напомнить хотя бы вкратце на страницах газеты нынешнему поколению о жизни и его великих заслугах перед Россией.

Алексей Петрович появился на свет в самом сердце нашей Родины, городе Москве, происходил из старинной, но небогатой дворянской семьи Орловской губернии. В его характере отчетливо проявлялись отцовские и материнские начала, придавшие ему с ранних лет особенный облик — гордость, независимость и вместе с тем скромность, серьезность. Воспитанный в духе уважения и даже преклонения перед всем русским — языком, обычаями, историей, Ермолов никогда не кичился своим дворянским происхождением. Полученное им домашнее воспитание он впоследствии дополнил большой начитанностью. Стремясь дать сыну хорошее образование, отец определил его с семи лет в университетский благородный пансион. 5 января 1787 года на десятом году жизни Алексей Ермолов был зачислен унтер-офицером в лейб-гвардии Преображенский полк. В сентябре следующего года его произвели в сержанты, а вскоре и в офицеры, и к 1791 году он имел уже чин поручика. Получив назначение на должность старшего адъютанта при генерал-прокуроре в Петербурге, правителем канцелярии которого был его отец, юный офицер продолжал упорно совершенствовать свое образование, занимался под руководством известного петербургского математика Лясковского. Блестяще выдержав экзамен, он в августе 1793 года был переведен в капитаны артиллерии с причислением младшим преподавателем к Артиллерийскому инженерному шляхетскому корпусу.

Свое боевое крещение он получил под началом легендарного русского полководца Суворова. С первых дней польской кампании 1794 года юноша постоянно искал случая отличиться, выказать умение и отвагу. Именно эти качества капитан Ермолов проявил, командуя своей батареей при штурме предместья Варшавы, за что был удостоен ордена Георгия Победоносца четвертого класса. Тогда ему шел лишь 18-й год.

Вторую боевую награду Ермолов получил на Кавказе в войне с Персией за отличное усердие и заслуги при осаде крепости Дербент в августе 1796 года, где командовал батареей. Он был удостоен ордена Князя Владимира четвертой степени с бантом. Второй боевой орден он заслужил в 19 лет. Будучи в чине подполковника, он в числе многих офицеров прогрессивных европейских взглядов пострадал от своеволия нового императора Павла I. В 1798 году вместе с другими офицерами — членами политического кружка, неудовлетворенными новыми порядками в армии, был арестован его брат от первого брака матери A.M. Каховский. А в конце того же года за смелую переписку с братом оказался в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и Ермолов. Через некоторое время он был направлен в ссылку в Кострому, которая могла бы быть сколь угодно долгой. После смерти Павла I ставший в 1801 году императором Александр I уже на другой день даровал свободу всем «узникам совести», в т.ч. и Ермолову. Арест, заточение в Алексеевском равелине и ссылка наложили сильный отпечаток на его личность и всю дальнейшую жизнь, научили его быть крайне осторожным и скрытным, что, однако, вполне уживалось с его острыми, язвительными афоризмами, которые способствовали его популярности, особенно среди офицерской молодежи, видевшей в нем человека независимых взглядов, презирающего лесть и угодничество. Теперь он жил одной мыслью — посвятить себя России и своему народу.

В сражениях русской армии с Наполеоном 1805—1807 годов закалялся полководческий талант офицера-артиллериста Ермолова. За доблесть в войне с Наполеоном 1805 года он был удостоен ордена Св. Анны II степени. Во второй войне с Наполеоном, в сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 году, блистательные действия полковника Ермолова, где он командовал десятками орудий конной артиллерии, обеспечившими перелом в битве в пользу русской армии, обратили на себя внимание русских военачальников. После войны 1806—1807 годов Ермолов вернулся в Россию с репутацией одного из первых артиллеристов русской армии. Его по заслугам оценили такие полководцы, как Кутузов и Багратион, другие видные военачальники. Находясь после военной кампании на отдыхе у родителей в Орле, А.П. Ермолов получил известие о производстве в генерал-майоры и назначении инспектором конногвардейских рот. В этом новом звании он отправился в 1809 году для осмотра конной артиллерии в молдавской армии. В 1811 году Ермолов вступает в командование гвардейской артиллерийской бригадой в Петербурге, а в марте 1812 года по пути к западным границам России он получил высочайшее повеление быть командующим гвардейской пехотной дивизией. Таким образом, к началу Отечественной войны с Наполеоном 25-летний Ермолов — это уже блестящий боевой генерал, кавалер многих заслуженных боевых наград.

Русский историк

Журнал «Национальное Сопротивление №1»

Метки: алексей ермолов |

Понравилось: 1 пользователю

О Бакланове |

Шамиль

"Отряд двинулся в горы по едва проложенным лесным тропинкам, чтобы жечь аулы. Это была самая видная, самая «поэтическая» часть Кавказской войны. Мы старались подойти к аулу, по возможности, внезапно и тотчас зажечь его. Жителям представлялось спасаться, как они знали. Сколько раз, входя в какую-нибудь только что оставленную саклю, видал я горячее еще кушанье на столе недоеденным, женскую работу с воткнутою в нее иголкою, игрушки какого-нибудь ребенка, брошенные на полу... Думаю, что в три дня похода мы сожгли аулов семьдесят. Для солдат это была потеха, особенно любопытная в том отношении, что, неохотно забирая пленных, если таковые и попадались, они со страстным увлечением ловили баранов, рогатый скот и даже кур... Так воевали многие, но генерал Бакланов делал это лучше других. Признанный специалист по набегам, диверсиям и партизанской войне, все свое жалованье он тратил на осведомителей. И куда бы ни пошел Шамиль, всюду пути егооказывались заваленными, а окрестные высоты заранее занятыми русской артиллерией".

Из воспоминаний кавказского офицера Михаила Венюкова

"Он и лицом, и сложением был грозен. Лицо его было изрыто оспой, громадный нос, густые, нависшие на глаза брови, глаза, мечущие молнии, толстые губы и бакенбарды, вьющиеся по ветру".

Атаман Пётр Николаевич Краснов

"На физиономии Бакланова как будто отпечатана такая программа, что если он хоть четвертую часть ее исполнил, то его десять раз стоило повесить".

Цензор Александр Васильевич Никитенко

Метки: яков бакланов |

Тамбовщина |

Первыми на китайцев и остальных отрядников кинулись бабы, а потом опомнились и мужики, похватав оглобли и колья. Раздались беспорядочные выстрелы, но народ своей массой уже смял Красную гвардию. Комиссар кинулся к пулемету, но у того перекосило ленту. Озверевший народ, отбирая у китайцев винтовки, забивал их оглоблями и колами, топча ногами под вой и крики. Было убито помимо расстрелянных несколько баб и один ребенок четырех лет. Вскоре отряд весь был уничтожен озверевшей толпой, а комиссара чуть живого с выбитыми глазами мужики подтащили к козлам для распиловки дров и кинули на них. Держа голову и ноги комиссара, вопящего от боли, его распилили пилой-поперечкой живого пополам. Как говорит русская пословица: "Что посеешь, то и пожнешь".

Как начиналось крестьянское восстание против большевиков

Большинство советских источников утверждают, что восстание тамбовских крестьян началось в 1920 году. Это неверно - оно возникло в начале 1918 года, как только самозваная власть коммунистов начала навязывать свои порядки. Сначала восстание носило местный характер и проходило в некоторых районах Тамбовской губернии. Затем оно ширилось и крепло, а в 1920 году, охватив уже почти всю губернию, приобрело формы организованного восстания, которое доставило много головной боли власти коммунистов.

Метки: тамбовщина красный террор большевики |