-ѕриложени€

- “оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов“оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов

ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ

ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст

ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст ¬сегда под рукойаналогов нет ^_^

ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее

¬сегда под рукойаналогов нет ^_^

ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

-÷итатник

Ѕез заголовка - (0)

———– - это естественный путь развити€ –оссии –осси€ шла к социалистическому обществен...

Ѕез заголовка - (0)—ќЅџ“»я, ѕ–≈ƒЎ≈—“¬”ёў»≈ —ћ≈Ќ≈ ѕќЋё—ќ¬ —обыти€, предшествующие смене полюсов »ндикато...

Ѕез заголовка - (0)„≈Ћќ¬≈„≈—“¬ќ »«”„ј≈“ Ћ∆»¬”ё »—“ќ–»ё ѕќ ќ–»ќЌ— ». ƒорогие читатели, прочитал сегодн€ http://w...

Ѕез заголовка - (1)»стинный мизантроп: как быть уверенным что ты точно ненавидишь людей? 1. “ы ненавидишь на...

Ѕез заголовка - (0)Ёпоха черных квадратов: люди супрематизма 1900. азимир ћалевич в урске 1913. јлоги...

-—сылки

-¬идео

- ’елависа - Rising of the moon (√имн ирла

- —мотрели: 1 (0)

- Marlene Dietrich - Lili Marleen

- —мотрели: 2 (0)

- ћельница - Ѕаллада о борьбе (Official vi

- —мотрели: 1 (0)

- Goran Bregovic - Bella Ciao - ( LIVE ) P

- —мотрели: 4 (0)

- De ce plang chitarele - Formatia Contemp

- —мотрели: 5 (0)

-–убрики

-Ќовости

-ћузыка

- Sophie Ellis-Bextor - Heartbreak Make Me A Dancer

- —лушали: 5 омментарии: 0

- Sophie Ellis-Bextor

- —лушали: 335 омментарии: 0

- Chris Rea Ц The Road To Hell

- —лушали: 532 омментарии: 0

- Ѕетховен " Ёлизе"

- —лушали: 646 омментарии: 0

- Petula Clark - The Windmills Of My Mind (M. Legrand, A. Bergman)

- —лушали: 692 омментарии: 0

-‘отоальбом

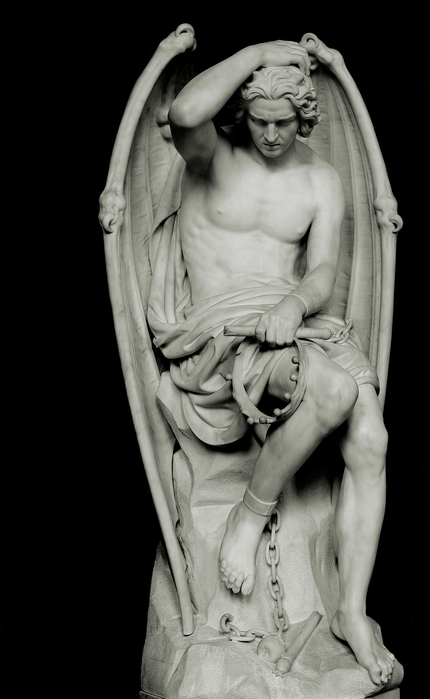

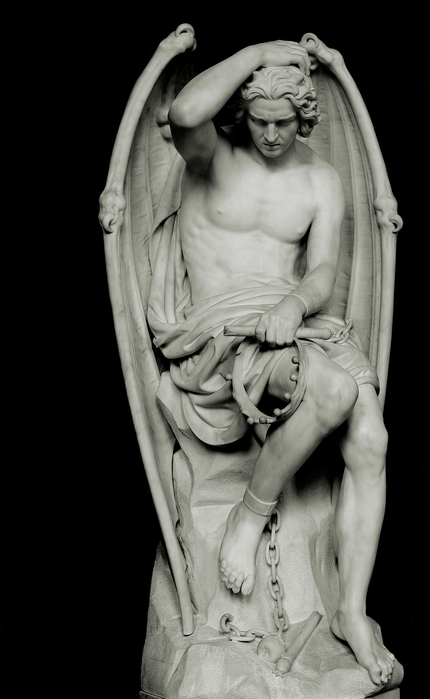

- Bruno Wagner

- 08:10 23.11.2014

- ‘отографий: 17

- артинко!!!

- 14:43 03.10.2014

- ‘отографий: 69

- ¬ќЋ »

- 13:51 19.09.2014

- ‘отографий: 20

-ћетки

2015best агат аномалии анты арии артефакты асторлоги€ блоги ведическа€ русь велес вера вов возрождение война волхвы волшебство втора€ мирова€ война второй фронт выживание высадка союзников георгий победоносец гильотина глобализаци€ демократи€ догма западна€ ложь запретна€ истори€ защита данных защита компьютера защита от компрометации здравомыслие земель зомбирование иде€ историческа€ действительность истори€ россии казнь книга велеса концами кредит кризис культура легенда либерализм ложь магические свойства маги€ машина времени медецина мировозрение мироустройство народ национал-социализм наци€ новости норманди€ ночь сварога обман общество общечеловеческие ценности отношени€ ошибка палач патриотизм первоисточник петр 1 письменность политика промывание мозгов психолингвистика психологи€ работа радость разум раса реальна€ истори€ религи€ родина родноверие росси€ русы русь сварог свобода семь€ слов€не сознании сотворение мира социум ссср сталин страна асов уры физика хокинг черна€ луна черные дыры эзотерика €зычество €р-тур

-¬сегда под рукой

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-»нтересы

-ƒрузь€

ƒрузь€ оффлайн ого давно нет? ого добавить?

_Lyubasha_K_

_—“–јЌј_„”ƒ≈—_

ALEKSANDROFF

BARGUZIN

belorys_kh

Bo4kaMeda

crimeafrend

Cymylau

Elephant_Talk

esoterick

gyord-pro-ladies

jokermann

justvitek

karna07

komor_valerya

Konstancia

KROMIADI

Mehova

Mila111111

Mitritch

Old_Dragon

RA-2

Rainbow_Six

ravingdon

robot_marvin

Rock_Video_Music_Box

svarogich

vados2384

vm1955

јнгарск

¬асмак

гриша51

≈стество

»ван_59

Ћезгафт

ћай€_ѕешкова

ћираж_ок

ћихаил56

ћудрый_Ѕодрис

Ќатали_99

Ќиколай_ офырин

ќзЄрный_житель

ѕолковник_Ѕаранец

–јƒќћ»–_2006

–ысаков

танкист_“-72

’аритоныч

ЎЄпот_–ун

Ёдуард_¬олков

эриксон

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

„итатель сообществ

(¬сего в списке: 13)

ћужской_ Ћ”Ѕень

∆Єстка€-критика-лиру

ј–“_ј–“ель

»ркутска€_область

—лужба_изменени€_кадров

порно_ролики

»скусство_войны

√ќ¬ќ–»_»_ѕќ ј«џ¬ј…

Ўкола_»ггдрасиль

ино-¬идео-Ќа-Ћиру

–елакс_и_вдохновение

ќ_—амом_»нтересном

»ркутск

-—татистика

«аписи с меткой мировозрение

(и еще 1233 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

агат анты арии артефакты блоги велес вера вов война волхвы выживание глобализаци€ демократи€ запретна€ истори€ истори€ россии книга велеса культура легенда либерализм ложь магические свойства маги€ мировозрение народ наци€ ночь сварога общество общечеловеческие ценности отношени€ патриотизм петр 1 психологи€ раса реальна€ истори€ религи€ родина родноверие росси€ русы русь сварог семь€ слов€не сотворение мира социум ссср сталин страна асов уры €зычество

я«џ„≈—“¬ќ |

ƒневник |

Ёта стать€, основанна€ на мудрости современных €зыческих общин, волхвов и всех свободных людей, называющих себ€ €зычниками, поможет вам получить ответы на следующие вопросы:

1. „то такое Ђязычествої.

2. „ем живут €зычники.

3. Ќасколько применимы €зыческие пон€ти€ к современности.

4. „то такое €зыческа€ община и каков характер ее практической де€тельности.

„то такое язычество

—лово Ђ€зычествої происходит от слова Ђ€зыкї Ц Ђнародї. Ёто слово по€вилось у нас более тыс€чи лет назад, и вовсе не в св€зи с христианизацией –уси. “ак же, как и название Ђправославиеї, вероломно присвоенное христианской церковью в 17-м веке: наши русские предки Ђславили правьї, т.е. правду, правильный ѕуть Ц и поэтому ѕравославие Ц это исконна€ русска€ €зыческа€ вера.

—егодн€ нам приходитс€ избавл€тьс€ от негативного оттенка слова Ђ€зычествої, который нав€зывает христианство. язычество Ц это народна€ вера (исторически Ц вера народа, в противовес вере кн€зей, которые прин€ли чужеродную византийскую религию и силой пытались обратить в нее народ). ћы Ц народ, и поэтому мы Ц язычники. ћы все рождаемс€ €зычниками и лишь потом, в течение жизни, Ђнакладываемї на себ€ религиозные, идеологические и прочие личиныЕ языческа€ вера нашего народа Ц в русских богов Ц называетс€ –одноверием (в ее основе лежит пон€тие Ђ–одї, см. ниже).

≈вропейские €зычники называют себ€ паганистами (в латинском €зыке €зыческа€ вера называетс€ Ђпаганизмомї, от слова Ђпаганусї Ц землепашец). ќтсюда произошло слово Ђпоганыйї, которое за тыс€чу лет Ђприобрелої бранный смысл. ѕод давлением христианства изменили смысл многие русские слова: например, слово Ђкощунствоватьї. »здревле, кощунником звали того, кто исполн€л св€щенные гимны и сказывал предани€, т.е. кощунствовал.

языческа€ вера Ц это вера простого народа, который естественным образом приближен к земле. Ёто такое волшебное знание, которое может умереть только вместе с народом. ѕока народ способен жить, и осознает себ€ на своей земле наследником предшествующих поколений Ц жива и его традици€.

ѕод термином Ђ“радици€ї подразумеваетс€ высокоразвита€ философско-этическа€ система. язычество Ц это традиционна€ народна€ культура, –одова€ система верований, комплекс мировоззрений, направленных на гармоничное развитие человека в ѕрироде, приобретение им необходимых способностей на благо своего рода-племени. »менно этого не хватает современному обществу, отравленному наплевательским отношением к организму планеты и собственному организму.

язычество Ц это система, соедин€юща€ все традиционные знани€ наших предков, котора€ с ходом времени естественным образом развиваетс€, пронизыва€ все сферы жизнеде€тельности общества.

¬думайтесь в основной принцип язычества, коренным образом отличающий его от самоуничижительного, страдальческого, раболепного христианства: язычество дает человеку –адость к ∆изни!

¬озрождение “радиции

¬озрождать Ц это не значит Ђвозвращатьс€ї. ¬сЄ хорошо к своему времени. ¬ процессе ¬озрождени€ неизбежно по€вл€етс€ творчество. » это хорошо. языческа€ “радици€ наиболее гармонична дл€ свободного человека, потому что дает ему возможность “ворить. »стинна€ суть любого обр€да не в том, чтобы слепо воспроизводить какие-то действи€: прежде всего, нужно проникнутьс€ их смыслом. » если в точности их воспроизвести невозможно, то можно и нужно искать, как сделать лучше. аждый человек берет из “радиции что-то близкое лично себе и создает собственную традицию Ц традицию семьи и рода, опира€сь на чувство гармонии со своей землей и народом. ќкостеневша€ традици€ Ц это догма.

¬озрождать “радицию Ц не на ворованные деньги всем миром церкви строить. ∆ива€ “радици€ Ц это когда матери не бросают детей в роддомах, и не делают аборты из-за того, что не в состо€нии воспитать ребенка. “радици€ Ц это когда мужчина может прокормить и защитить семью, и государство Ц помогает ему в этом, а не отправл€ет воровать. ¬ языческой “радиции речь идет о том, чтобы люди осознали свое место в мире, научились в нем жить и творить.

язычество Ц это не жизнь Ђвчерашним днемї, это €вление надвременное, и в каждую историческую эпоху оно приобретает свои неповторимые формы. Ќелепо дл€ современных людей следовать формам духовности аменного ¬ека. ћы Ц живые люди с живыми духовными потребност€ми, свойственными нашему времени.

—овременные €зычники не реанимируют то, что умерло, а вывод€т на первый план всЄ, что сохранил народ, что €вл€етс€ неотъемлемой частью его культуры и сознани€. ¬осстанавлива€ обр€ды и праздники, мы исходим из того, что обр€довые и праздничные действи€ всегда стро€тс€ на культурных и психологических законах, имеющих местные, пусть даже случайные особенности.

язычество Ц это естественна€ ƒуховность, свойственна€ человеку от рождени€. язычество берЄт своЄ начало в самой ѕрироде и в –одовой ѕам€ти народа, а не основываетс€ исключительно на частном мнении некоего Ђпророкаї. ¬ разные исторические эпохи язычество может принимать различные формы, сохран€€ при этом свою изначальную духовную суть. Ќекоторые формы с течением времени естественным образом отмирают, чтобы освободить место новым, и это не означает смерти язычества и “радиции. Ќаоборот: способность самообновл€тьс€ есть признак ∆»¬ќ√ќ существа. язычество Ц это ∆ива€ ƒуховность, а не слепа€ реконструкци€ древнего быта. Ќам нынешним незачем стремитьс€ жить укладом тыс€челетней давности. ћы должны найти свой собственный ѕуть. Ёто путь ѕреемственности, а не возврат назадЕ

—амое главное Ц восстановить наиболее глубокие, жизнетворные идеи, передаваемые из поколени€ в поколение. —амое главное Ц найти истинный дл€ русского народа ѕуть, и идти по нему ƒјЋ№Ў≈.

»сточники «нани€

ƒалеко не все «нани€ наших предков утер€ны. Ќикаким завоевател€м и Ђкрестител€мї не под силу уничтожить этот невыразимый словами –усский ƒух Ц дух вечно юного язычестваЕ

Ќародна€ культура сохранила и донесла до нас богатое фольклорное наследие наших предков (в виде песен, сказок, заговоров и т.д.), а традиционный кресть€нский быт сохранил символику вышивок и резьбы по дереву, также заключающую в себе древний €зыческий смысл.

ƒаже христианство на –уси настолько впитало в себ€ €зыческую символику и обр€дность наших предков, что еврейска€ и греческа€ составл€ющие постепенно отошли в нЄм на второй план.

язычество не предполагает абсолютного знани€, поскольку абсолютного знани€ не существует.

ћы, язычники, имеем достоверное «нание, потому что мы знаем, что делаем. Ќаш ѕуть Ц осознанный. –азумное отношение к жизни и живому миру, частью которого ты €вл€ешьс€, никогда не станет Ђпережитком прошлогої. “радиции разума и совести не нуждаютс€ в доказательстве их достоверности. »меет ли женщина достоверное знание о традиции рождени€ ребенка? »меет ли мужчина достоверное знание о традиции защиты семьи?

“радици€ Ц это ѕам€ть и ∆изнь. ¬ ѕрироде, в истории нашего народа мы черпаем св€щенную воду знаний о «емле нашей и –одных ЅогахЕ

Ќаша “радици€

Ќаша “радици€ заключаетс€ в том, что Ѕогов много. »х столько, сколько разнообрази€ в мире, и каждый Ѕог силен по-своему. ак летит птичий клин? Ќа каждом участке пути его ведет та птица, котора€ знает этот участок лучше всех. », провед€ стаю ведомым ему путем, вожак уступает место следующему проводнику, а сам пристраиваетс€ в хвост и становитс€ ведомым.

“ирани€ Ц это не наша традици€.

ќлигархи€ Ц это не наша традици€.

ƒемократи€ Ц это не наша традици€.

Ќаша традици€ Ц выборный кн€зь, который избираетс€ народным ¬ече за свою провозглашенную ѕравь, и кн€жит до тех пор, пока воплощает ее, а затем уходит.

ћы верим в разумные ћировые —илы, именуем их Ѕогами, и стараемс€ встать на их уровень.

¬от основные принципы нашей “радиционной культуры:

ћир живой, он испытывает радость и боль. ћы Ц неотъемлема€ часть этого ћира.

ћы, люди, Ц как Ѕоги, мы подобны Ѕогам и равны им.

ѕравда выше милосерди€, выше добра и зла. ќна делает человека сильным и неу€звимым духовно.

Ќе религи€

„то бы ни говорили нам всевозможные словари о происхождении и значении слова Ђрелиги€ї, в конечном счете –елиги€ Ц это всегда управленческа€ иде€, формирующа€ социальный институт (церковь), использующий ¬еру и другие человеческие ценности в своих корыстных цел€х. ¬ этом смысле язычество Ц это не религи€, напротив, это Ц всЄ кроме религии. язычество Ц это ¬ера, «нание и ‘илософи€. –усское язычество Ц это образ жизни, мысли и действи€ в согласии с русскими Ѕогами.

Ћюбое ”чение в своем развитии обычно проходит следующие этапы:

гипотезы Ц свободные дл€ внутренней и внешней критики по отношению к автору.

теории Ц свободные дл€ внешней критики.

догмы Ц не свободные дл€ критики.

¬начале по€вл€ютс€ ”чител€ Ц люди, которые прикоснулись к источнику св€щенного знани€ и наполнили им свое сердце. ќни выдвигают √ипотезу. »х правота Ц только в личном авторитете и силе убеждени€. ћногие учени€ умирают еще на этой стадии. Ќо если этого не произошло, то у ”чителей по€вл€ютс€ ”ченики. ѕроход€т годы, умирают учител€ и первые ученики. ѕо€вл€ютс€ первые сомнени€ в словах ”чител€. ”чение на этом этапе требует мощной теоретической базы.

ѕоследователи ”чени€ активно вступают в споры и доказывают, доказываютЕ ƒовод€ свое искусство до совершенства, они фиксируют его и передают ученикам. ќбъем книг и трактатов растет. —амые лучшие из них вытесн€ют остальные, более слабые и неубедительные. √де-то на этом этапе происходит раскол в ”чении. ¬се больше людей сомневаютс€, несмотр€ на старани€ книжников. ј они снова и снова повтор€ют древние истины, не понима€ уже их смысла. «амысел ”чителей тер€етс€ среди миллионов знаков и слов. нижники тер€ют терпение и былую сноровку. ѕриходит очередь догмЕ

огда слова бессильны, настает врем€ сильной руки. ѕылают костры, смерть и унижение Ц каждому, кто выскажет вслух свое сомнение. »менно на этом этапе ”чение называют религией. ¬ этом состо€нии оно может находитьс€ неограниченно долго, но ”чением уже никогда не будет. Ћишь новые ”чител€ могут оживить эту пересохшую лужу догм, бывшую когда-то великолепным фонтаном ”чени€.

ѕоэтому нельз€ довер€ть свое знание только книгам и наполн€ть душу одним лишь книжным знанием. Ќичто не истинно ¬≈„Ќќ Ц вот в чем вечна€ истина! ќсмысливать все, что слышишь, а что не в силах услышать Ц чувствовать сердцем: именно эти принципы позвол€ют язычеству жить тыс€чи лет среди всевозможных религий и сект. —амые жаркие костры не могут выжечь в нем т€гу к ”чению.

нига Ц мудрый источник знани€, но насто€ща€ сила язычества Ц в люд€х, а не в книгах. огда €зычники-ученики постепенно сами станов€тс€ ”чител€ми, несущими не догму, а «нание, - это поистине врем€ свободного человека!

¬ язычестве, в отличие от религии, нет жЄсткого свода догматов и предписаний, и это позвол€ет каждому €зычнику верить и ведать по велению —ердца и мере собственного разумени€Е аждый человек имеет право на самосто€тельное, ничем не ограниченное постижение духовности ћироздани€, во всей многоликости ее про€влени€.

ћы воспринимаем наших Ѕогов от рождени€, напр€мую, дл€ этого нам не нужны церкви. Ѕоги сто€т за всеми €влени€ми ѕрироды. ќни здесь, с нами, в этом мире. ѕотому «емной ћир св€т и вечен, Ћюди живут в храме Ѕогов.

язычество возлагает на человека большую ответственность. „то и почему должен делать человек на «емле, в чем смысл земной жизни Ц ответы на эти вопросы дает наша вера. ¬ них заключаетс€ вс€ философи€ жизни. Ѕудущее «емли определ€етс€ людьми. ћы отвечаем за экологическую сохранность нашего мира. ћы отвечаем за жизнь своих потомков. ћы Ц потомки Ѕогов, и прекращение нашего рода равносильно смерти Ѕогов.

язычество начинаетс€ с непосредственного ѕ≈–≈∆»¬јЌ»я ∆изни. ќно даЄт человеку возможность преодолеть отчуждЄнность от окружающего мира, которую породила современна€ бездуховна€ Ђтехнократическа€ цивилизаци€ї. “от, кто хочет постичь духовную суть язычества Ц слушает своЄ сердце и природуЕ язычество Ц это не ограничение и канон, а стремление достичь наивысшей гармонии с ѕриродой.

языческа€ ¬ера

ќсновной принцип ¬еры в языческой “радиции Ц в том, что ее следует св€зывать не со словом Ђверитьї в привычном (христианском) значении, а со словом Ђверныйї. языческа€ ¬ера не отрицает сомнений и множественных толкований, она отличаетс€ большой ролью интуиции и жреческого (волховского) искусства.

—лепа€ вера Ц не дл€ ¬едающих («нающих). языческа€ ¬ера Ц это ¬ерность и ƒоверие, без которого мы не сможем двигатьс€ вперЄд по пути ¬едани€. ƒоверие Ц первый шаг на пути свободного ученичества, это открытость, непосредственность и чистота воспри€ти€.

ћы, €зычники, не просто ¬ерим. ћы храним мир, магию, обр€ды, мудрость наших предков, и именно она помогает нам жить в мире с природой.

—овременное слав€нское –одноверие Ц это, прежде всего, вера в единого (старшего) бога –ода. ѕричем –од как бог Ц это не какое-нибудь Ђсверхсуществої, –од понимаетс€ в единстве трЄх составл€ющих: –од как —ам (–од ¬се-—ущий, всепроникающее духовное начало), –од Ќебесный (сила ѕредков) и –од «емной (совокупность сородичей).

ћладшие –одные Ѕоги Ц это лики единого –ода, его “ворческие —илы, постигаемые нами в личном духовном опыте. Ёти —илы про€влены как в окружающей природе, так и в нас самих (например, —ила ѕеруна в природе Ц √роза, а в человеческом сердце Ц это ¬ол€ к ѕреодолению). „ерез славление Ѕогов мы воссоедин€ем всЄ внутреннее и внешнее, и обретаем ƒуховный Ћад: душевную целостность и телесное здравие.

—ердце учит нас любви. –азум учит нас справедливости. Ќаша вол€ ведЄт нас стезЄю ѕрави. ¬ысша€ мудрость обретаетс€ через Ћад. Ѕыть в Ћаду с собой, с –одными Ѕогами, с ѕриродой, с сородичами Ц значит найти своЄ место в жизни, найти подлинного —≈ЅяЕ

»сконные, €зыческие принципы, св€зывающие людей с Ѕогами, старше всех религий. » один из них Ц жить по совести, данной нам Ѕогами, ѕриродой, ѕредками, –одител€ми и ќбществом. ≈сли кривить душой и поступать против совести, душа черствеет, и голос природы, голос Ѕогов перестает быть слышен человеку.

¬ основе €зыческой ¬еры лежит —овесть. ∆ить по совести Ц значит Ђжить по правдеї. ѕока жива правда в сердцах людей Ц будет жить этот мир. —овесть Ц важнейша€ часть души, и критерий гармонии наших поступков с нашими Ѕогами и с окружением.

ћы видим Ќебо над головой. ћы видим —олнце, дающее нам свет. Ќас держит и кормит наша ћать Ц —ыра-«емл€. ќт них приходит к нам свет, вол€ и пища. ћы почитаем их, как первых наших дарителей и хранителей.

Ќам дано все, что нам требуетс€. „еловек Ц часть ћироздани€, у него есть свое место в ћироздании, и право на это место. „еловек не должен брать больше. Ёто приводит к нарушению мировых процессов. Ќо человек не должен быть и обездоленным. ≈сли он чувствует, что обездолен, и не может ничем себе помочь, он может обратитьс€ к Ѕогам с просьбой, и от них должна прийти помощь. “ак устроен ћир.

‘илософи€ язычества

ћир познаваем. ћир населен богами и духами, с которыми человек посто€нно взаимодействует. ¬се вещи во ¬селенной €вл€ютс€ живыми (личност€ми). Ќаблюдение и размышление Ц основные методы €зыческого познани€ мира.

“ри основных пон€ти€ в €зыческой “радиции Ц это явь, Ќавь и ѕравь (явленное, Ќе€вленное и ѕравильное), хот€ у разных народов они нос€т разные имена. »х сочетание мы называем “риглавом.

явь Ц это “езис. Ёто стремление различить всЄ тайное и сделать его доступным, даже вопреки «амыслу. Ёто мир де€тельности, созидание всего нового, и т€га к будущему. Ёто стремление изменить ¬селенную, и стремление ¬селенной изменить себ€. Ёто все младые €рые —илы пробуждени€ ѕрироды. явь Ц это безогл€дное стремление ∆ить во что бы то ни стало, и животна€ т€га к продолжению рода. Ёто поиск —илы вне себ€, страстность, активность, действенность. явь Ц это стихи€ Ѕелого бога; таковыми у слав€н €вл€ютс€, например, —вентовит, –адегаст или ƒаждьбог.

Ќавь Ц это јнтитезис. Ёто тенденци€ обратить €вный мир в не€вный, неразличимый, скрыть до поры до времени то, что не должно быть раскрыто по «амыслу ныне. Ёто стремление ¬селенной сохранить свои тайны, и одновременное стремление ¬селенной и „еловека взаимно познать друг друга. Ёто все консервативные процессы, в том числе и пам€ть. Ёто т€га к прошлому, обращение живой материи в мертвую, но в то же врем€ и процесс подготовки мертвой материи к новому рождению. Ёто все ћировые —илы, умиротвор€ющие природу. ¬стреча с Ќавью Ц это проверка на силу и обоснованность претензий на нечто сверх обычного. »менно волхв (маг) ближе всего подходит к Ќепознанному. Ќавь Ц это практика получени€ —илы через разрушение, поиск —илы в себе. ќдин сам пригвождает себ€ к ћировому древу, ради «нани€, Ўива-ћахаиогина сам погружает себ€ в тыс€челетнюю медитациюЕ Ќавь Ц это стихи€ „ерного бога, властител€ магии, у слав€н его зовут ¬елесом.

ѕравь Ц это —интезис, то, что между Ќавью и явью. Ёто треть€ фундаментальна€ —ила, задача которой Ц сделать мир правильным. Ёто закон космоса и бога-творца, об€зательный дл€ него самого, дл€ людей и дл€ всего —ущего. ѕравь не соотноситс€ ни с одним из миров, она стоит над ними. ѕравь Ц тот идеал, к которому можно вечно стремитьс€, никогда его не достигнув. ѕравь дает силу идти на смерть ради чести и правды. —ледование ѕрави поднимает человека до уровн€ Ѕога, дает ему ощущение спокойной силы и уверенности. ќднако необдуманное следование ѕрави с отсутствием в душе яви и Ќави, может привести к смещению мыслей и чувств, и в результате может по€витьс€ фанатик, отошедший от ѕрави, но за неЄ безумно сражающийс€. ќлицетворением ѕрави у слав€н €вл€ютс€ —трибог, —варог, ѕерун.

языческие Ѕоги

язычники, почита€ ѕервого из Ѕогов (–ода), признают Ѕогами и его многочисленные стороны. Ёти Ѕоги про€вл€ют себ€ как ћировые —илы, неизменные сущности, сохран€ющие ћироздание в равновесии. Ѕожественные сущности оказывают вли€ние на сознание человека, внушают мысли, побуждают к действи€м, сообщают знание. Ёто приходит к человеку обычно в результате обр€довой практики, и ощущаетс€ как благо или дар. Ѕоги про€вл€ютс€ и как особые €влени€ природы или событи€, имеющие пон€тный знаковый смысл, через образы и идеи. Ќепри€тные эмоции, заболевани€ и конфликты в результате проведенных обр€дов тоже надо понимать как про€вление Ѕогов Ц но только противоположное, означающее, что человек что-то неправильно делает или неправильно мыслит.

Ѕогов очень много, и про€влений у них Ц бесчисленное множество. Ћюбой аспект ћира есть про€вление тех или иных Ѕогов или других существ. ѕорою €зычники называли Ѕогами и своих выдающихс€ предков (скифский “аргитай, греческие √еракл, ƒиоскуры, ƒионис, германские ќдин, ‘рейр, ЌьЄрд, ‘рей€, слав€нские —варог и ƒаждьбог). ѕомимо доброжелательных к человеку божеств, есть и недоброжелательные —илы. »х про€влени€ могут носить негативный характер. языческа€ вера учит, как поступать, чтобы не попадать под вли€ние таких —ил.

¬ основе слав€нской веры лежит принцип единства в многообразии. ѕерун, ¬елес, ћакошь Ц всЄ это сути единого –ода, и в этом нет противоречи€. —колько один человек испытывает противоречивых чувств за день? Ёмоции пытаютс€ вз€ть верх над разумом, а расчетливый разум Ц над эмоци€ми. –одные Ѕоги Ц это разные лики единого все-Ѕога –ода. ќни Ц наши вышние ѕрародители, —таршие в нашем –оду, ѕредки наших ѕредков. ќни Ц —илы матери-природы, они же Ц неотъемлемые составл€ющие души человека, и наделены разными личностными качествами. “аким образом, –одноверие одновременно включает в себ€ единобожие (единый все-Ѕог –од) и многобожие (родные Ѕоги Ц лики –ода) Ц без вс€кого внутреннего противоречи€.

‘ундаментальными философскими пон€ти€ми слав€нского язычества €вл€ютс€ следующие божественные сущности:

–од (бытие) Ц единое, всерождающее и всенаполн€ющее начало, всЄ сущее, все сами существующие субъекты.

Ѕелобог и „ернобог Ц два первейших лика –ода, олицетвор€ющие собой явь и Ќавь, ƒень и Ќочь, —вет и “ьму, —озидание и –азрушение, –ождение и ”мирание, и т.д.

—варог (закон, мораль) Ц первый закон, описывающий замысел –ода. ѕравила движени€ по пут€м ћакоши. —варог Ц бог небес, держатель ѕрави, прародитель светлых богов-—варожичей: ƒаждьбога, чей щит Ц само —олнце расное; ѕеруна-√ромовержца, покровител€ воинов, оберегающего явь от нежити Ќави; и јгуни —варожича Ц ќгн€ «емного.

ћакошь (причинность) Ц судьба, возможные пути развити€ –ода.

ѕерун (сила) Ц активное воплощение –ода, сила, порождающа€ любое движение.

¬елес (знание) Ц мудрость –ода, энерги€ созидани€ и познани€. ѕассивное начало, фундамент дл€ ѕеруна.

∆ива и ћара Ц ∆изнь и —мерть, ¬ода ∆ива€ и ¬ода ћЄртва€.

ƒеление богов на —ветлых и “емных Ц это исключительно христианска€, неверна€ позици€. —вет и “ьма, которым однозначно соответствуют только Ѕелобог и „ернобог, в различных пропорци€х присутствуют в характере всех остальных Ѕогов. —овершенно неверно ассоциировать метафизические пон€ти€ —вет/“ьма, ѕор€док/’аос с оценочными пон€ти€ми ’орошо/ѕлохо. ¬о ¬селенной не существует абсолютного ƒобра и «ла.

√одовое оло (солнечный круг, календарь) показывает нам природную последовательность творческих де€ний родных Ѕогов во ¬семирии. “е же самые Ѕожественные —илы действуют и внутри нас. —лав€ родных Ѕогов на прот€жении всего круга годовых праздников, мы тем самым Ђправимї, Ђдостраиваемї себ€ до состо€ни€ внутреннего единства. “ак, например, с весенним пробуждением ѕрироды св€заны ярило-¬есень и ƒева-Ћел€, с летним расцветом Ц ƒаждьбог и Ћада, с осенней порой урожаев Ц ¬елес и ћакошь, с зимним омертвением Ц ощный Ѕог и ћара-ћорена.

–авноправие с Ѕогами

¬место пон€ти€ Ђверховный богї в слав€нском язычестве есть пон€ти€ Ђпервопричинаї и Ђ–одителиї Ц это –од-–ожаница. ѕервородную ћировую —илу наши предки арии именовали –удра, слав€не называли ее Ц –од, а все, что при –оде Ц именовали ѕриродой. –од Ц не хоз€ин ¬селенной, он сам и есть ¬селенна€. ¬сЄ сущее Ц из-–одно, –од Ц это всЄ вместе, но не что-либо, вз€тое в отдельности. –од как —ам Ц выше времени, пространства и вс€кого становлени€. Ќо и врем€, и пространство, и все движени€ во ¬семирии Ц берут свой исток в нЄм одном.

–од Ц это Ќј–ќƒ, –ќƒ»Ќј, ѕ–»–ќƒј. ¬сЄ то, что мы любим, ценим и должны защищать.

Ѕоги (—илы) Ц это наши помощники и соратники. —варог Ц отец, ћакошь Ц мать. —варожичи, ƒыевичи, Ѕоги ѕрави и —лави Ц это всЄ уровни —ил в их взаимодействии во ¬селенной –ода-–ожаницы.

¬ разные исторические эпохи у €зычников мира правили разные Ѕоги, во главе пантеона вставала та или ина€ —ила ћира. Ќужно было создавать государство, оборон€тьс€ или нападать Ц правили Ѕоги войны, нужно было осваивать землю Ц боги земледели€Е ” древних германцев Ђвысшимї Ѕогом сперва выступал “иу (“юр), потом его сменил “ор, потом, наконец, утвердилс€ ќдин. ” слав€н правление —варога сменилось царствием ƒаждьбога... и т.д.

Ћюбой народ имеет право на почитание своих Ѕогов и ѕредков. Ќо ни один из народов не имеет права насаждать свою веру другому. ’ристиане говор€т: Ђ»исус Ц сын божийї. ћы говорим: ј∆ƒџ… русич-родновер Ц потомок Ѕогов. –усичи издревле именовались внуками ƒаждьбога. ¬ Ђ—лове о полку »горевеї они также названы внуками ƒаждьбожьими.

Ќаука и прогресс

языческий путь познани€ мира близок к научному. язычество базируетс€ на понимании законов природы и психики человека, оно оперирует общими космическими и природными законами, в их единстве и многообразии. Ќаука работает на грани света и тьмы, познава€ новое. языческие волхвы тоже сто€т на границе познанного в своем поиске духовных начал ћироздани€. язычество Ц открыта€ к непознанному миру система духовных знаний. Ёто полное мироощущение, вплоть до мелких переживаний цвета, вкуса и звука. Ёто целостное миропонимание, материалистичное по сути своей и в то же врем€ несравненно более духовное, чем христианство. ’ристианство ввело концепцию Ђнедозволенного знани€ї и давило науки более тыс€чи лет. ѕод его чарами ученые относ€тс€ к нашему миру как Ђвременщикиї на пути в Ђлучшийї мир. ќбъект поклонени€ (ЂЅогаї) они вынесли за пределы Ђтварногої мира и поместили на гипотетическом Ђнебеї. ѕо мере осознани€ собственной созидательной силы, они вынесли и человека-творца (назвав его Ђсубъектомї) за пределы мира (назвав его Ђобъектомї). ¬ этом надменном Ђмировоззренииї отсутствует почитание мира как материнской среды.

язычество не исчерпываетс€ ни наукой, ни религией. язычество подразумевает, что объективна€ истина существует, и она достижима, но ее невозможно пон€ть лишь с одной-единственной точки зрени€. ¬ основе €зыческого Ђмиропонимани€ї лежат одновременно страсть к познанию мира, осознание права на познание и осознание ответственности познающего. языческое познание в первую очередь нацелено на развитие интеллектуального и духовного потенциала конкретного человека. ћир не раздел€етс€ на объективный (материю) и субъективный (сознание). ¬с€ матери€, все силы мироздани€ Ц по-своему разумны, и разум Ц материален. ƒуша присутствует во всех €влени€х природы. Ќасколько каждый конкретный человек чувствует эту духовность мира и может ее использовать Ц зависит от степени его развити€. —егодн€ шаманы, волхвы и другие Ђпосв€щЄнныеї высме€ны и оттеснены христианством и официальной наукой, но они никуда не исчезли, и сохран€ют из поколени€ в поколение “радицию, приумножа€ накопленное знание.

ѕсихоанализ и так называема€ Ђнетрадиционна€ї медицина берут свои истоки в €зыческой “радиции: нейро-лингвистический подход (маги€), шаманистика (€зыческие шаманские техники), натуротерапи€ (исцеление созерцанием природы), этно-терапи€ (оздоровление через участие в обр€дах). јзы современной философии, математики, механики созданы €зыческой традицией античности.

Ќаука занимаетс€ познанием мира. языческа€ слав€нска€ “радици€ Ч это путь познани€ мира, который есть –од. ћир находитс€ в посто€нном движении, в нем нет места статичным религиозным догмам. Ћюбые догмы могут существовать лишь до того момента, пока они не вход€т в конфликт с законами мироздани€.

язычество Ч вера свободных людей. ¬с€кий личный духовный опыт Ц по-своему интересен и важен, так как проистекает из духовной —вободы человека. ÷ерковность ужимает рамки этой —вободы. ¬ язычестве человек Ч самосто€тельный инструмент дл€ изучени€ мира, язычество развивает самого человека, а не его инструментарий. ритерием полноты жизни €зычника €вл€етс€ ежедневна€ духовна€ практика. «а счет следовани€ этой практике возможно достижение человеком уровн€ Ѕога.

Ќаука сегодн€ подошла к такому пределу, когда посто€нные открыти€ стали нормой ее быта. ќткрываютс€ новые и новые звезды, химические соединени€, создаютс€ все более Ђсовременныеї материалы, достигаютс€ все новые и новые частоты процессоров.Е Ќо количественный рост никак не может перейти в новое качество, потому что современна€ наука бездуховна. ¬ науке человек Ч это придаток приборов.

язычник читает книгу ѕрироды, не выдумыва€ особого €зыка, по методу аналогий (знамени€, приметы, суевери€); ученый пытаетс€ ее прочитать на €зыке лаборатории. ќбщение ученого с ѕриродой подобно разговору надзирател€ с подследственным, к которому подключают ток, чтобы добитьс€ признаний, а получают крики боли. ƒл€ €зычника общение с ѕриродой, живыми сущност€ми и ћировыми —илами Ч это равный разговор.

∆изнь по –одовому »скону (“радиции) способствует здоровому развитию человечества. ¬место экстенсивного механического Ђпрогрессаї люди обретают мудрость, учатс€ разумно и бережно относитьс€ к своей живой планете, чтобы вернуть себ€ в равновесие с природным миром.

языческа€ община и личность

»сторически общины складывались потому, что вместе легче выжить. ¬ древности родова€ община объедин€ла, прежде всего, сородичей, проживающих в непосредственной близости друг от друга и ведущих единое общинное хоз€йство.

—егодн€ в прежнем смысле родова€ община невозможна: людей стало много больше, и мир существенно изменилс€. –астут города, современный мир диктует нам иные способы ведени€ хоз€йства, зачастую весьма далЄкие от древних.

—овременные общины стро€тс€ на почве общности мировоззрени€ людей. язычники ищут новые формы самовыражени€, как личного, так и общинного. ќбщина подразумевает соучастие и взаимовыручку, интеллектуальное общение. ѕоэтому она должна основыватьс€ на принципах духовного единства и совместного воспитани€ детей, решени€ задач физического и духовного выживани€ и совершенствовани€.

«аконы общины основываютс€ на принципе так называемого упного права (Ђкупаї Ц по-украински Ђобщина, объединениеї). –ешение на совете общины принимаетс€ не большинством голосов, а полным (абсолютным) голосом. ≈сли решение не принимаетс€ всеми Ч значит это слабое решение, и до ƒобра оно не доведет. Ќесогласные должны обосновывать свое несогласие, и предлагать альтернативу. ≈сли с решением согласны ¬—≈, то ¬—≈ћ это решение и исполн€ть. «а саму идею отвечает тот, кому она пришла в голову, а за ее реализацию - все, кто вз€лс€ ее реализовывать.

—тепень подчинени€ личности общине определ€етс€ самой общиной. –азные общины придерживаютс€ разных взгл€дов на этот счЄт. ¬оинские общины (ƒружины) отличаютс€ более высоким уровнем дисциплины и подчинени€ личности обществу, нежели другие современные родноверческие объединени€.

ћногие €зычники не принадлежат ни к одной из общин. Ќо выбор одиночки хорош дл€ начала или конца ѕути. »дущие по ѕути язычества осознают идентичность человека своему –оду. аждый человек имеет уникальное призвание в общем потоке жизни своего народа. —овсем другое Ц эго, индивидуалистический нравственный принцип, нав€зываемый нам, в первую очередь, американским обществом, этой Ђсовокупностью индивидуалистовї, где каждый сам за себ€ Ц сухой лист, Ђсвободної лет€щий по ветру, сорвавшись с родной ветки, своего места на ƒреве ∆изни.

—егодн€ €зыческие общины во всех регионах –оссии ведут разнообразную де€тельность, но все они преследуют как минимум одну общую цель: распространение правдивой информации среди русского народа Ц о Ќј—“ќяў≈… истории его происхождени€, об его »— ќЌЌќ… вере, культуре и традици€х, об »—“»ЌЌџ’ причинах происход€щих в сегодн€шней –оссии деструктивных процессов. «апрещение этой де€тельности любым, пусть даже и законодательным путем Ц это действи€, ¬–ј∆ƒ≈ЅЌџ≈ по отношению к народу, русским, –оссии и их будущему.

’ристианство и –усска€ “радици€ в Ђмногонациональном государствеї

Ќаши предки были €зычниками. ’ристианами их сделали насильственно. «аповеди христианства не €вл€ютс€ первоначальным и единственным источником добродетели! ¬ основе них лежат древние €зыческие истины, которые были заимствованы и во многих случа€х извращены христианской моралью. ћежду тем, заповеди язычества Ц это истины, свойственные любому психически нормальному человеку. ѕринципы Ђсоборностиї, Ђвсемирностиї Ц это отражение исконных идей русского народа.

”дивительно, но сегодн€ мы, русские, коренной народ –оссии, народ, имеющий полное право на признание его исключительной ценности дл€ этой страны, в этой самой стране «ј ќЌќƒј“≈Ћ№Ќќ лишены такого права. ћы не можем высказыватьс€ ¬—Ћ”’ о том, что русские в –оссии Ц главный народ. ћы, русские, у себ€ в стране не можем сказать ¬—Ћ”’, что русские в –оссии Ц лучший народ! ј ведь русские дл€ себ€, русских, Ц действительно Ћ”„Ў»≈! » не надо бо€тьс€ этого слова! ћы согласны, что все прочие народы тоже по-своему хороши, и пусть они €вл€ютс€ лучшими и привилегированными народами в собственных странах и автономи€х (как оно и есть на самом деле), ну а мы должны быть лучшим и привилегированным народом в –оссии! ѕочему мы не имеем такого права, кто нам это сегодн€ запрещает?!!

» кто же мы такие вообще, –усские? ј русским человеком €вл€етс€ ни много ни мало Ц любой человек, в жилах которого течет русска€ кровь, и который сам, в силу своего происхождени€, €зыка, культуры, менталитета, образа жизни, характера по праву считает себ€ русским. –усский человек говорит на русском €зыке, он воспринимает и осмысливает мир не так, как это делают другие народы. ” русского человека сво€, –усска€ ¬ера, и он хранит и развивает эту веру предков: не евреев, не греков, не монголов Ц наших, русских, предков.

Ќа прот€жении тыс€чи лет на –уси не €зычники громили христианские церкви, но христиане уничтожали €зыческие капища и другие наши св€тыни. —амо по себе язычество не Ђпротивї и не Ђзаї христианство. ћы, русские-€зычники, спрашиваем: по какому праву иудейско-византийска€ Ђдуховностьї с еЄ почитанием иудейского племенного бога яхве и сына его »исуса нав€зываетс€ русскому народу в качестве »сконной –”—— ќ…? ѕо какому праву адепты насажденной на –уси чужой религии присваивают наши русские ценности: символы и названи€ Ц наших праздников и самой нашей ѕравославной веры, Ц культуру и письменность, достижени€ и победы русского народа? — какой стати мы и наши сородичи, русские по рови и по ƒуху, должны осмысливать своЄ ƒуховное Ќебо в терминах чуждых нам традиций других народов Ц еврейского, греческого и т.д.?

1. „то такое Ђязычествої.

2. „ем живут €зычники.

3. Ќасколько применимы €зыческие пон€ти€ к современности.

4. „то такое €зыческа€ община и каков характер ее практической де€тельности.

„то такое язычество

—лово Ђ€зычествої происходит от слова Ђ€зыкї Ц Ђнародї. Ёто слово по€вилось у нас более тыс€чи лет назад, и вовсе не в св€зи с христианизацией –уси. “ак же, как и название Ђправославиеї, вероломно присвоенное христианской церковью в 17-м веке: наши русские предки Ђславили правьї, т.е. правду, правильный ѕуть Ц и поэтому ѕравославие Ц это исконна€ русска€ €зыческа€ вера.

—егодн€ нам приходитс€ избавл€тьс€ от негативного оттенка слова Ђ€зычествої, который нав€зывает христианство. язычество Ц это народна€ вера (исторически Ц вера народа, в противовес вере кн€зей, которые прин€ли чужеродную византийскую религию и силой пытались обратить в нее народ). ћы Ц народ, и поэтому мы Ц язычники. ћы все рождаемс€ €зычниками и лишь потом, в течение жизни, Ђнакладываемї на себ€ религиозные, идеологические и прочие личиныЕ языческа€ вера нашего народа Ц в русских богов Ц называетс€ –одноверием (в ее основе лежит пон€тие Ђ–одї, см. ниже).

≈вропейские €зычники называют себ€ паганистами (в латинском €зыке €зыческа€ вера называетс€ Ђпаганизмомї, от слова Ђпаганусї Ц землепашец). ќтсюда произошло слово Ђпоганыйї, которое за тыс€чу лет Ђприобрелої бранный смысл. ѕод давлением христианства изменили смысл многие русские слова: например, слово Ђкощунствоватьї. »здревле, кощунником звали того, кто исполн€л св€щенные гимны и сказывал предани€, т.е. кощунствовал.

языческа€ вера Ц это вера простого народа, который естественным образом приближен к земле. Ёто такое волшебное знание, которое может умереть только вместе с народом. ѕока народ способен жить, и осознает себ€ на своей земле наследником предшествующих поколений Ц жива и его традици€.

ѕод термином Ђ“радици€ї подразумеваетс€ высокоразвита€ философско-этическа€ система. язычество Ц это традиционна€ народна€ культура, –одова€ система верований, комплекс мировоззрений, направленных на гармоничное развитие человека в ѕрироде, приобретение им необходимых способностей на благо своего рода-племени. »менно этого не хватает современному обществу, отравленному наплевательским отношением к организму планеты и собственному организму.

язычество Ц это система, соедин€юща€ все традиционные знани€ наших предков, котора€ с ходом времени естественным образом развиваетс€, пронизыва€ все сферы жизнеде€тельности общества.

¬думайтесь в основной принцип язычества, коренным образом отличающий его от самоуничижительного, страдальческого, раболепного христианства: язычество дает человеку –адость к ∆изни!

¬озрождение “радиции

¬озрождать Ц это не значит Ђвозвращатьс€ї. ¬сЄ хорошо к своему времени. ¬ процессе ¬озрождени€ неизбежно по€вл€етс€ творчество. » это хорошо. языческа€ “радици€ наиболее гармонична дл€ свободного человека, потому что дает ему возможность “ворить. »стинна€ суть любого обр€да не в том, чтобы слепо воспроизводить какие-то действи€: прежде всего, нужно проникнутьс€ их смыслом. » если в точности их воспроизвести невозможно, то можно и нужно искать, как сделать лучше. аждый человек берет из “радиции что-то близкое лично себе и создает собственную традицию Ц традицию семьи и рода, опира€сь на чувство гармонии со своей землей и народом. ќкостеневша€ традици€ Ц это догма.

¬озрождать “радицию Ц не на ворованные деньги всем миром церкви строить. ∆ива€ “радици€ Ц это когда матери не бросают детей в роддомах, и не делают аборты из-за того, что не в состо€нии воспитать ребенка. “радици€ Ц это когда мужчина может прокормить и защитить семью, и государство Ц помогает ему в этом, а не отправл€ет воровать. ¬ языческой “радиции речь идет о том, чтобы люди осознали свое место в мире, научились в нем жить и творить.

язычество Ц это не жизнь Ђвчерашним днемї, это €вление надвременное, и в каждую историческую эпоху оно приобретает свои неповторимые формы. Ќелепо дл€ современных людей следовать формам духовности аменного ¬ека. ћы Ц живые люди с живыми духовными потребност€ми, свойственными нашему времени.

—овременные €зычники не реанимируют то, что умерло, а вывод€т на первый план всЄ, что сохранил народ, что €вл€етс€ неотъемлемой частью его культуры и сознани€. ¬осстанавлива€ обр€ды и праздники, мы исходим из того, что обр€довые и праздничные действи€ всегда стро€тс€ на культурных и психологических законах, имеющих местные, пусть даже случайные особенности.

язычество Ц это естественна€ ƒуховность, свойственна€ человеку от рождени€. язычество берЄт своЄ начало в самой ѕрироде и в –одовой ѕам€ти народа, а не основываетс€ исключительно на частном мнении некоего Ђпророкаї. ¬ разные исторические эпохи язычество может принимать различные формы, сохран€€ при этом свою изначальную духовную суть. Ќекоторые формы с течением времени естественным образом отмирают, чтобы освободить место новым, и это не означает смерти язычества и “радиции. Ќаоборот: способность самообновл€тьс€ есть признак ∆»¬ќ√ќ существа. язычество Ц это ∆ива€ ƒуховность, а не слепа€ реконструкци€ древнего быта. Ќам нынешним незачем стремитьс€ жить укладом тыс€челетней давности. ћы должны найти свой собственный ѕуть. Ёто путь ѕреемственности, а не возврат назадЕ

—амое главное Ц восстановить наиболее глубокие, жизнетворные идеи, передаваемые из поколени€ в поколение. —амое главное Ц найти истинный дл€ русского народа ѕуть, и идти по нему ƒјЋ№Ў≈.

»сточники «нани€

ƒалеко не все «нани€ наших предков утер€ны. Ќикаким завоевател€м и Ђкрестител€мї не под силу уничтожить этот невыразимый словами –усский ƒух Ц дух вечно юного язычестваЕ

Ќародна€ культура сохранила и донесла до нас богатое фольклорное наследие наших предков (в виде песен, сказок, заговоров и т.д.), а традиционный кресть€нский быт сохранил символику вышивок и резьбы по дереву, также заключающую в себе древний €зыческий смысл.

ƒаже христианство на –уси настолько впитало в себ€ €зыческую символику и обр€дность наших предков, что еврейска€ и греческа€ составл€ющие постепенно отошли в нЄм на второй план.

язычество не предполагает абсолютного знани€, поскольку абсолютного знани€ не существует.

ћы, язычники, имеем достоверное «нание, потому что мы знаем, что делаем. Ќаш ѕуть Ц осознанный. –азумное отношение к жизни и живому миру, частью которого ты €вл€ешьс€, никогда не станет Ђпережитком прошлогої. “радиции разума и совести не нуждаютс€ в доказательстве их достоверности. »меет ли женщина достоверное знание о традиции рождени€ ребенка? »меет ли мужчина достоверное знание о традиции защиты семьи?

“радици€ Ц это ѕам€ть и ∆изнь. ¬ ѕрироде, в истории нашего народа мы черпаем св€щенную воду знаний о «емле нашей и –одных ЅогахЕ

Ќаша “радици€

Ќаша “радици€ заключаетс€ в том, что Ѕогов много. »х столько, сколько разнообрази€ в мире, и каждый Ѕог силен по-своему. ак летит птичий клин? Ќа каждом участке пути его ведет та птица, котора€ знает этот участок лучше всех. », провед€ стаю ведомым ему путем, вожак уступает место следующему проводнику, а сам пристраиваетс€ в хвост и становитс€ ведомым.

“ирани€ Ц это не наша традици€.

ќлигархи€ Ц это не наша традици€.

ƒемократи€ Ц это не наша традици€.

Ќаша традици€ Ц выборный кн€зь, который избираетс€ народным ¬ече за свою провозглашенную ѕравь, и кн€жит до тех пор, пока воплощает ее, а затем уходит.

ћы верим в разумные ћировые —илы, именуем их Ѕогами, и стараемс€ встать на их уровень.

¬от основные принципы нашей “радиционной культуры:

ћир живой, он испытывает радость и боль. ћы Ц неотъемлема€ часть этого ћира.

ћы, люди, Ц как Ѕоги, мы подобны Ѕогам и равны им.

ѕравда выше милосерди€, выше добра и зла. ќна делает человека сильным и неу€звимым духовно.

Ќе религи€

„то бы ни говорили нам всевозможные словари о происхождении и значении слова Ђрелиги€ї, в конечном счете –елиги€ Ц это всегда управленческа€ иде€, формирующа€ социальный институт (церковь), использующий ¬еру и другие человеческие ценности в своих корыстных цел€х. ¬ этом смысле язычество Ц это не религи€, напротив, это Ц всЄ кроме религии. язычество Ц это ¬ера, «нание и ‘илософи€. –усское язычество Ц это образ жизни, мысли и действи€ в согласии с русскими Ѕогами.

Ћюбое ”чение в своем развитии обычно проходит следующие этапы:

гипотезы Ц свободные дл€ внутренней и внешней критики по отношению к автору.

теории Ц свободные дл€ внешней критики.

догмы Ц не свободные дл€ критики.

¬начале по€вл€ютс€ ”чител€ Ц люди, которые прикоснулись к источнику св€щенного знани€ и наполнили им свое сердце. ќни выдвигают √ипотезу. »х правота Ц только в личном авторитете и силе убеждени€. ћногие учени€ умирают еще на этой стадии. Ќо если этого не произошло, то у ”чителей по€вл€ютс€ ”ченики. ѕроход€т годы, умирают учител€ и первые ученики. ѕо€вл€ютс€ первые сомнени€ в словах ”чител€. ”чение на этом этапе требует мощной теоретической базы.

ѕоследователи ”чени€ активно вступают в споры и доказывают, доказываютЕ ƒовод€ свое искусство до совершенства, они фиксируют его и передают ученикам. ќбъем книг и трактатов растет. —амые лучшие из них вытесн€ют остальные, более слабые и неубедительные. √де-то на этом этапе происходит раскол в ”чении. ¬се больше людей сомневаютс€, несмотр€ на старани€ книжников. ј они снова и снова повтор€ют древние истины, не понима€ уже их смысла. «амысел ”чителей тер€етс€ среди миллионов знаков и слов. нижники тер€ют терпение и былую сноровку. ѕриходит очередь догмЕ

огда слова бессильны, настает врем€ сильной руки. ѕылают костры, смерть и унижение Ц каждому, кто выскажет вслух свое сомнение. »менно на этом этапе ”чение называют религией. ¬ этом состо€нии оно может находитьс€ неограниченно долго, но ”чением уже никогда не будет. Ћишь новые ”чител€ могут оживить эту пересохшую лужу догм, бывшую когда-то великолепным фонтаном ”чени€.

ѕоэтому нельз€ довер€ть свое знание только книгам и наполн€ть душу одним лишь книжным знанием. Ќичто не истинно ¬≈„Ќќ Ц вот в чем вечна€ истина! ќсмысливать все, что слышишь, а что не в силах услышать Ц чувствовать сердцем: именно эти принципы позвол€ют язычеству жить тыс€чи лет среди всевозможных религий и сект. —амые жаркие костры не могут выжечь в нем т€гу к ”чению.

нига Ц мудрый источник знани€, но насто€ща€ сила язычества Ц в люд€х, а не в книгах. огда €зычники-ученики постепенно сами станов€тс€ ”чител€ми, несущими не догму, а «нание, - это поистине врем€ свободного человека!

¬ язычестве, в отличие от религии, нет жЄсткого свода догматов и предписаний, и это позвол€ет каждому €зычнику верить и ведать по велению —ердца и мере собственного разумени€Е аждый человек имеет право на самосто€тельное, ничем не ограниченное постижение духовности ћироздани€, во всей многоликости ее про€влени€.

ћы воспринимаем наших Ѕогов от рождени€, напр€мую, дл€ этого нам не нужны церкви. Ѕоги сто€т за всеми €влени€ми ѕрироды. ќни здесь, с нами, в этом мире. ѕотому «емной ћир св€т и вечен, Ћюди живут в храме Ѕогов.

язычество возлагает на человека большую ответственность. „то и почему должен делать человек на «емле, в чем смысл земной жизни Ц ответы на эти вопросы дает наша вера. ¬ них заключаетс€ вс€ философи€ жизни. Ѕудущее «емли определ€етс€ людьми. ћы отвечаем за экологическую сохранность нашего мира. ћы отвечаем за жизнь своих потомков. ћы Ц потомки Ѕогов, и прекращение нашего рода равносильно смерти Ѕогов.

язычество начинаетс€ с непосредственного ѕ≈–≈∆»¬јЌ»я ∆изни. ќно даЄт человеку возможность преодолеть отчуждЄнность от окружающего мира, которую породила современна€ бездуховна€ Ђтехнократическа€ цивилизаци€ї. “от, кто хочет постичь духовную суть язычества Ц слушает своЄ сердце и природуЕ язычество Ц это не ограничение и канон, а стремление достичь наивысшей гармонии с ѕриродой.

языческа€ ¬ера

ќсновной принцип ¬еры в языческой “радиции Ц в том, что ее следует св€зывать не со словом Ђверитьї в привычном (христианском) значении, а со словом Ђверныйї. языческа€ ¬ера не отрицает сомнений и множественных толкований, она отличаетс€ большой ролью интуиции и жреческого (волховского) искусства.

—лепа€ вера Ц не дл€ ¬едающих («нающих). языческа€ ¬ера Ц это ¬ерность и ƒоверие, без которого мы не сможем двигатьс€ вперЄд по пути ¬едани€. ƒоверие Ц первый шаг на пути свободного ученичества, это открытость, непосредственность и чистота воспри€ти€.

ћы, €зычники, не просто ¬ерим. ћы храним мир, магию, обр€ды, мудрость наших предков, и именно она помогает нам жить в мире с природой.

—овременное слав€нское –одноверие Ц это, прежде всего, вера в единого (старшего) бога –ода. ѕричем –од как бог Ц это не какое-нибудь Ђсверхсуществої, –од понимаетс€ в единстве трЄх составл€ющих: –од как —ам (–од ¬се-—ущий, всепроникающее духовное начало), –од Ќебесный (сила ѕредков) и –од «емной (совокупность сородичей).

ћладшие –одные Ѕоги Ц это лики единого –ода, его “ворческие —илы, постигаемые нами в личном духовном опыте. Ёти —илы про€влены как в окружающей природе, так и в нас самих (например, —ила ѕеруна в природе Ц √роза, а в человеческом сердце Ц это ¬ол€ к ѕреодолению). „ерез славление Ѕогов мы воссоедин€ем всЄ внутреннее и внешнее, и обретаем ƒуховный Ћад: душевную целостность и телесное здравие.

—ердце учит нас любви. –азум учит нас справедливости. Ќаша вол€ ведЄт нас стезЄю ѕрави. ¬ысша€ мудрость обретаетс€ через Ћад. Ѕыть в Ћаду с собой, с –одными Ѕогами, с ѕриродой, с сородичами Ц значит найти своЄ место в жизни, найти подлинного —≈ЅяЕ

»сконные, €зыческие принципы, св€зывающие людей с Ѕогами, старше всех религий. » один из них Ц жить по совести, данной нам Ѕогами, ѕриродой, ѕредками, –одител€ми и ќбществом. ≈сли кривить душой и поступать против совести, душа черствеет, и голос природы, голос Ѕогов перестает быть слышен человеку.

¬ основе €зыческой ¬еры лежит —овесть. ∆ить по совести Ц значит Ђжить по правдеї. ѕока жива правда в сердцах людей Ц будет жить этот мир. —овесть Ц важнейша€ часть души, и критерий гармонии наших поступков с нашими Ѕогами и с окружением.

ћы видим Ќебо над головой. ћы видим —олнце, дающее нам свет. Ќас держит и кормит наша ћать Ц —ыра-«емл€. ќт них приходит к нам свет, вол€ и пища. ћы почитаем их, как первых наших дарителей и хранителей.

Ќам дано все, что нам требуетс€. „еловек Ц часть ћироздани€, у него есть свое место в ћироздании, и право на это место. „еловек не должен брать больше. Ёто приводит к нарушению мировых процессов. Ќо человек не должен быть и обездоленным. ≈сли он чувствует, что обездолен, и не может ничем себе помочь, он может обратитьс€ к Ѕогам с просьбой, и от них должна прийти помощь. “ак устроен ћир.

‘илософи€ язычества

ћир познаваем. ћир населен богами и духами, с которыми человек посто€нно взаимодействует. ¬се вещи во ¬селенной €вл€ютс€ живыми (личност€ми). Ќаблюдение и размышление Ц основные методы €зыческого познани€ мира.

“ри основных пон€ти€ в €зыческой “радиции Ц это явь, Ќавь и ѕравь (явленное, Ќе€вленное и ѕравильное), хот€ у разных народов они нос€т разные имена. »х сочетание мы называем “риглавом.

явь Ц это “езис. Ёто стремление различить всЄ тайное и сделать его доступным, даже вопреки «амыслу. Ёто мир де€тельности, созидание всего нового, и т€га к будущему. Ёто стремление изменить ¬селенную, и стремление ¬селенной изменить себ€. Ёто все младые €рые —илы пробуждени€ ѕрироды. явь Ц это безогл€дное стремление ∆ить во что бы то ни стало, и животна€ т€га к продолжению рода. Ёто поиск —илы вне себ€, страстность, активность, действенность. явь Ц это стихи€ Ѕелого бога; таковыми у слав€н €вл€ютс€, например, —вентовит, –адегаст или ƒаждьбог.

Ќавь Ц это јнтитезис. Ёто тенденци€ обратить €вный мир в не€вный, неразличимый, скрыть до поры до времени то, что не должно быть раскрыто по «амыслу ныне. Ёто стремление ¬селенной сохранить свои тайны, и одновременное стремление ¬селенной и „еловека взаимно познать друг друга. Ёто все консервативные процессы, в том числе и пам€ть. Ёто т€га к прошлому, обращение живой материи в мертвую, но в то же врем€ и процесс подготовки мертвой материи к новому рождению. Ёто все ћировые —илы, умиротвор€ющие природу. ¬стреча с Ќавью Ц это проверка на силу и обоснованность претензий на нечто сверх обычного. »менно волхв (маг) ближе всего подходит к Ќепознанному. Ќавь Ц это практика получени€ —илы через разрушение, поиск —илы в себе. ќдин сам пригвождает себ€ к ћировому древу, ради «нани€, Ўива-ћахаиогина сам погружает себ€ в тыс€челетнюю медитациюЕ Ќавь Ц это стихи€ „ерного бога, властител€ магии, у слав€н его зовут ¬елесом.

ѕравь Ц это —интезис, то, что между Ќавью и явью. Ёто треть€ фундаментальна€ —ила, задача которой Ц сделать мир правильным. Ёто закон космоса и бога-творца, об€зательный дл€ него самого, дл€ людей и дл€ всего —ущего. ѕравь не соотноситс€ ни с одним из миров, она стоит над ними. ѕравь Ц тот идеал, к которому можно вечно стремитьс€, никогда его не достигнув. ѕравь дает силу идти на смерть ради чести и правды. —ледование ѕрави поднимает человека до уровн€ Ѕога, дает ему ощущение спокойной силы и уверенности. ќднако необдуманное следование ѕрави с отсутствием в душе яви и Ќави, может привести к смещению мыслей и чувств, и в результате может по€витьс€ фанатик, отошедший от ѕрави, но за неЄ безумно сражающийс€. ќлицетворением ѕрави у слав€н €вл€ютс€ —трибог, —варог, ѕерун.

языческие Ѕоги

язычники, почита€ ѕервого из Ѕогов (–ода), признают Ѕогами и его многочисленные стороны. Ёти Ѕоги про€вл€ют себ€ как ћировые —илы, неизменные сущности, сохран€ющие ћироздание в равновесии. Ѕожественные сущности оказывают вли€ние на сознание человека, внушают мысли, побуждают к действи€м, сообщают знание. Ёто приходит к человеку обычно в результате обр€довой практики, и ощущаетс€ как благо или дар. Ѕоги про€вл€ютс€ и как особые €влени€ природы или событи€, имеющие пон€тный знаковый смысл, через образы и идеи. Ќепри€тные эмоции, заболевани€ и конфликты в результате проведенных обр€дов тоже надо понимать как про€вление Ѕогов Ц но только противоположное, означающее, что человек что-то неправильно делает или неправильно мыслит.

Ѕогов очень много, и про€влений у них Ц бесчисленное множество. Ћюбой аспект ћира есть про€вление тех или иных Ѕогов или других существ. ѕорою €зычники называли Ѕогами и своих выдающихс€ предков (скифский “аргитай, греческие √еракл, ƒиоскуры, ƒионис, германские ќдин, ‘рейр, ЌьЄрд, ‘рей€, слав€нские —варог и ƒаждьбог). ѕомимо доброжелательных к человеку божеств, есть и недоброжелательные —илы. »х про€влени€ могут носить негативный характер. языческа€ вера учит, как поступать, чтобы не попадать под вли€ние таких —ил.

¬ основе слав€нской веры лежит принцип единства в многообразии. ѕерун, ¬елес, ћакошь Ц всЄ это сути единого –ода, и в этом нет противоречи€. —колько один человек испытывает противоречивых чувств за день? Ёмоции пытаютс€ вз€ть верх над разумом, а расчетливый разум Ц над эмоци€ми. –одные Ѕоги Ц это разные лики единого все-Ѕога –ода. ќни Ц наши вышние ѕрародители, —таршие в нашем –оду, ѕредки наших ѕредков. ќни Ц —илы матери-природы, они же Ц неотъемлемые составл€ющие души человека, и наделены разными личностными качествами. “аким образом, –одноверие одновременно включает в себ€ единобожие (единый все-Ѕог –од) и многобожие (родные Ѕоги Ц лики –ода) Ц без вс€кого внутреннего противоречи€.

‘ундаментальными философскими пон€ти€ми слав€нского язычества €вл€ютс€ следующие божественные сущности:

–од (бытие) Ц единое, всерождающее и всенаполн€ющее начало, всЄ сущее, все сами существующие субъекты.

Ѕелобог и „ернобог Ц два первейших лика –ода, олицетвор€ющие собой явь и Ќавь, ƒень и Ќочь, —вет и “ьму, —озидание и –азрушение, –ождение и ”мирание, и т.д.

—варог (закон, мораль) Ц первый закон, описывающий замысел –ода. ѕравила движени€ по пут€м ћакоши. —варог Ц бог небес, держатель ѕрави, прародитель светлых богов-—варожичей: ƒаждьбога, чей щит Ц само —олнце расное; ѕеруна-√ромовержца, покровител€ воинов, оберегающего явь от нежити Ќави; и јгуни —варожича Ц ќгн€ «емного.

ћакошь (причинность) Ц судьба, возможные пути развити€ –ода.

ѕерун (сила) Ц активное воплощение –ода, сила, порождающа€ любое движение.

¬елес (знание) Ц мудрость –ода, энерги€ созидани€ и познани€. ѕассивное начало, фундамент дл€ ѕеруна.

∆ива и ћара Ц ∆изнь и —мерть, ¬ода ∆ива€ и ¬ода ћЄртва€.

ƒеление богов на —ветлых и “емных Ц это исключительно христианска€, неверна€ позици€. —вет и “ьма, которым однозначно соответствуют только Ѕелобог и „ернобог, в различных пропорци€х присутствуют в характере всех остальных Ѕогов. —овершенно неверно ассоциировать метафизические пон€ти€ —вет/“ьма, ѕор€док/’аос с оценочными пон€ти€ми ’орошо/ѕлохо. ¬о ¬селенной не существует абсолютного ƒобра и «ла.

√одовое оло (солнечный круг, календарь) показывает нам природную последовательность творческих де€ний родных Ѕогов во ¬семирии. “е же самые Ѕожественные —илы действуют и внутри нас. —лав€ родных Ѕогов на прот€жении всего круга годовых праздников, мы тем самым Ђправимї, Ђдостраиваемї себ€ до состо€ни€ внутреннего единства. “ак, например, с весенним пробуждением ѕрироды св€заны ярило-¬есень и ƒева-Ћел€, с летним расцветом Ц ƒаждьбог и Ћада, с осенней порой урожаев Ц ¬елес и ћакошь, с зимним омертвением Ц ощный Ѕог и ћара-ћорена.

–авноправие с Ѕогами

¬место пон€ти€ Ђверховный богї в слав€нском язычестве есть пон€ти€ Ђпервопричинаї и Ђ–одителиї Ц это –од-–ожаница. ѕервородную ћировую —илу наши предки арии именовали –удра, слав€не называли ее Ц –од, а все, что при –оде Ц именовали ѕриродой. –од Ц не хоз€ин ¬селенной, он сам и есть ¬селенна€. ¬сЄ сущее Ц из-–одно, –од Ц это всЄ вместе, но не что-либо, вз€тое в отдельности. –од как —ам Ц выше времени, пространства и вс€кого становлени€. Ќо и врем€, и пространство, и все движени€ во ¬семирии Ц берут свой исток в нЄм одном.

–од Ц это Ќј–ќƒ, –ќƒ»Ќј, ѕ–»–ќƒј. ¬сЄ то, что мы любим, ценим и должны защищать.

Ѕоги (—илы) Ц это наши помощники и соратники. —варог Ц отец, ћакошь Ц мать. —варожичи, ƒыевичи, Ѕоги ѕрави и —лави Ц это всЄ уровни —ил в их взаимодействии во ¬селенной –ода-–ожаницы.

¬ разные исторические эпохи у €зычников мира правили разные Ѕоги, во главе пантеона вставала та или ина€ —ила ћира. Ќужно было создавать государство, оборон€тьс€ или нападать Ц правили Ѕоги войны, нужно было осваивать землю Ц боги земледели€Е ” древних германцев Ђвысшимї Ѕогом сперва выступал “иу (“юр), потом его сменил “ор, потом, наконец, утвердилс€ ќдин. ” слав€н правление —варога сменилось царствием ƒаждьбога... и т.д.

Ћюбой народ имеет право на почитание своих Ѕогов и ѕредков. Ќо ни один из народов не имеет права насаждать свою веру другому. ’ристиане говор€т: Ђ»исус Ц сын божийї. ћы говорим: ј∆ƒџ… русич-родновер Ц потомок Ѕогов. –усичи издревле именовались внуками ƒаждьбога. ¬ Ђ—лове о полку »горевеї они также названы внуками ƒаждьбожьими.

Ќаука и прогресс

языческий путь познани€ мира близок к научному. язычество базируетс€ на понимании законов природы и психики человека, оно оперирует общими космическими и природными законами, в их единстве и многообразии. Ќаука работает на грани света и тьмы, познава€ новое. языческие волхвы тоже сто€т на границе познанного в своем поиске духовных начал ћироздани€. язычество Ц открыта€ к непознанному миру система духовных знаний. Ёто полное мироощущение, вплоть до мелких переживаний цвета, вкуса и звука. Ёто целостное миропонимание, материалистичное по сути своей и в то же врем€ несравненно более духовное, чем христианство. ’ристианство ввело концепцию Ђнедозволенного знани€ї и давило науки более тыс€чи лет. ѕод его чарами ученые относ€тс€ к нашему миру как Ђвременщикиї на пути в Ђлучшийї мир. ќбъект поклонени€ (ЂЅогаї) они вынесли за пределы Ђтварногої мира и поместили на гипотетическом Ђнебеї. ѕо мере осознани€ собственной созидательной силы, они вынесли и человека-творца (назвав его Ђсубъектомї) за пределы мира (назвав его Ђобъектомї). ¬ этом надменном Ђмировоззренииї отсутствует почитание мира как материнской среды.

язычество не исчерпываетс€ ни наукой, ни религией. язычество подразумевает, что объективна€ истина существует, и она достижима, но ее невозможно пон€ть лишь с одной-единственной точки зрени€. ¬ основе €зыческого Ђмиропонимани€ї лежат одновременно страсть к познанию мира, осознание права на познание и осознание ответственности познающего. языческое познание в первую очередь нацелено на развитие интеллектуального и духовного потенциала конкретного человека. ћир не раздел€етс€ на объективный (материю) и субъективный (сознание). ¬с€ матери€, все силы мироздани€ Ц по-своему разумны, и разум Ц материален. ƒуша присутствует во всех €влени€х природы. Ќасколько каждый конкретный человек чувствует эту духовность мира и может ее использовать Ц зависит от степени его развити€. —егодн€ шаманы, волхвы и другие Ђпосв€щЄнныеї высме€ны и оттеснены христианством и официальной наукой, но они никуда не исчезли, и сохран€ют из поколени€ в поколение “радицию, приумножа€ накопленное знание.

ѕсихоанализ и так называема€ Ђнетрадиционна€ї медицина берут свои истоки в €зыческой “радиции: нейро-лингвистический подход (маги€), шаманистика (€зыческие шаманские техники), натуротерапи€ (исцеление созерцанием природы), этно-терапи€ (оздоровление через участие в обр€дах). јзы современной философии, математики, механики созданы €зыческой традицией античности.

Ќаука занимаетс€ познанием мира. языческа€ слав€нска€ “радици€ Ч это путь познани€ мира, который есть –од. ћир находитс€ в посто€нном движении, в нем нет места статичным религиозным догмам. Ћюбые догмы могут существовать лишь до того момента, пока они не вход€т в конфликт с законами мироздани€.

язычество Ч вера свободных людей. ¬с€кий личный духовный опыт Ц по-своему интересен и важен, так как проистекает из духовной —вободы человека. ÷ерковность ужимает рамки этой —вободы. ¬ язычестве человек Ч самосто€тельный инструмент дл€ изучени€ мира, язычество развивает самого человека, а не его инструментарий. ритерием полноты жизни €зычника €вл€етс€ ежедневна€ духовна€ практика. «а счет следовани€ этой практике возможно достижение человеком уровн€ Ѕога.

Ќаука сегодн€ подошла к такому пределу, когда посто€нные открыти€ стали нормой ее быта. ќткрываютс€ новые и новые звезды, химические соединени€, создаютс€ все более Ђсовременныеї материалы, достигаютс€ все новые и новые частоты процессоров.Е Ќо количественный рост никак не может перейти в новое качество, потому что современна€ наука бездуховна. ¬ науке человек Ч это придаток приборов.

язычник читает книгу ѕрироды, не выдумыва€ особого €зыка, по методу аналогий (знамени€, приметы, суевери€); ученый пытаетс€ ее прочитать на €зыке лаборатории. ќбщение ученого с ѕриродой подобно разговору надзирател€ с подследственным, к которому подключают ток, чтобы добитьс€ признаний, а получают крики боли. ƒл€ €зычника общение с ѕриродой, живыми сущност€ми и ћировыми —илами Ч это равный разговор.

∆изнь по –одовому »скону (“радиции) способствует здоровому развитию человечества. ¬место экстенсивного механического Ђпрогрессаї люди обретают мудрость, учатс€ разумно и бережно относитьс€ к своей живой планете, чтобы вернуть себ€ в равновесие с природным миром.

языческа€ община и личность

»сторически общины складывались потому, что вместе легче выжить. ¬ древности родова€ община объедин€ла, прежде всего, сородичей, проживающих в непосредственной близости друг от друга и ведущих единое общинное хоз€йство.

—егодн€ в прежнем смысле родова€ община невозможна: людей стало много больше, и мир существенно изменилс€. –астут города, современный мир диктует нам иные способы ведени€ хоз€йства, зачастую весьма далЄкие от древних.

—овременные общины стро€тс€ на почве общности мировоззрени€ людей. язычники ищут новые формы самовыражени€, как личного, так и общинного. ќбщина подразумевает соучастие и взаимовыручку, интеллектуальное общение. ѕоэтому она должна основыватьс€ на принципах духовного единства и совместного воспитани€ детей, решени€ задач физического и духовного выживани€ и совершенствовани€.

«аконы общины основываютс€ на принципе так называемого упного права (Ђкупаї Ц по-украински Ђобщина, объединениеї). –ешение на совете общины принимаетс€ не большинством голосов, а полным (абсолютным) голосом. ≈сли решение не принимаетс€ всеми Ч значит это слабое решение, и до ƒобра оно не доведет. Ќесогласные должны обосновывать свое несогласие, и предлагать альтернативу. ≈сли с решением согласны ¬—≈, то ¬—≈ћ это решение и исполн€ть. «а саму идею отвечает тот, кому она пришла в голову, а за ее реализацию - все, кто вз€лс€ ее реализовывать.

—тепень подчинени€ личности общине определ€етс€ самой общиной. –азные общины придерживаютс€ разных взгл€дов на этот счЄт. ¬оинские общины (ƒружины) отличаютс€ более высоким уровнем дисциплины и подчинени€ личности обществу, нежели другие современные родноверческие объединени€.

ћногие €зычники не принадлежат ни к одной из общин. Ќо выбор одиночки хорош дл€ начала или конца ѕути. »дущие по ѕути язычества осознают идентичность человека своему –оду. аждый человек имеет уникальное призвание в общем потоке жизни своего народа. —овсем другое Ц эго, индивидуалистический нравственный принцип, нав€зываемый нам, в первую очередь, американским обществом, этой Ђсовокупностью индивидуалистовї, где каждый сам за себ€ Ц сухой лист, Ђсвободної лет€щий по ветру, сорвавшись с родной ветки, своего места на ƒреве ∆изни.

—егодн€ €зыческие общины во всех регионах –оссии ведут разнообразную де€тельность, но все они преследуют как минимум одну общую цель: распространение правдивой информации среди русского народа Ц о Ќј—“ќяў≈… истории его происхождени€, об его »— ќЌЌќ… вере, культуре и традици€х, об »—“»ЌЌџ’ причинах происход€щих в сегодн€шней –оссии деструктивных процессов. «апрещение этой де€тельности любым, пусть даже и законодательным путем Ц это действи€, ¬–ј∆ƒ≈ЅЌџ≈ по отношению к народу, русским, –оссии и их будущему.

’ристианство и –усска€ “радици€ в Ђмногонациональном государствеї

Ќаши предки были €зычниками. ’ристианами их сделали насильственно. «аповеди христианства не €вл€ютс€ первоначальным и единственным источником добродетели! ¬ основе них лежат древние €зыческие истины, которые были заимствованы и во многих случа€х извращены христианской моралью. ћежду тем, заповеди язычества Ц это истины, свойственные любому психически нормальному человеку. ѕринципы Ђсоборностиї, Ђвсемирностиї Ц это отражение исконных идей русского народа.

”дивительно, но сегодн€ мы, русские, коренной народ –оссии, народ, имеющий полное право на признание его исключительной ценности дл€ этой страны, в этой самой стране «ј ќЌќƒј“≈Ћ№Ќќ лишены такого права. ћы не можем высказыватьс€ ¬—Ћ”’ о том, что русские в –оссии Ц главный народ. ћы, русские, у себ€ в стране не можем сказать ¬—Ћ”’, что русские в –оссии Ц лучший народ! ј ведь русские дл€ себ€, русских, Ц действительно Ћ”„Ў»≈! » не надо бо€тьс€ этого слова! ћы согласны, что все прочие народы тоже по-своему хороши, и пусть они €вл€ютс€ лучшими и привилегированными народами в собственных странах и автономи€х (как оно и есть на самом деле), ну а мы должны быть лучшим и привилегированным народом в –оссии! ѕочему мы не имеем такого права, кто нам это сегодн€ запрещает?!!

» кто же мы такие вообще, –усские? ј русским человеком €вл€етс€ ни много ни мало Ц любой человек, в жилах которого течет русска€ кровь, и который сам, в силу своего происхождени€, €зыка, культуры, менталитета, образа жизни, характера по праву считает себ€ русским. –усский человек говорит на русском €зыке, он воспринимает и осмысливает мир не так, как это делают другие народы. ” русского человека сво€, –усска€ ¬ера, и он хранит и развивает эту веру предков: не евреев, не греков, не монголов Ц наших, русских, предков.

Ќа прот€жении тыс€чи лет на –уси не €зычники громили христианские церкви, но христиане уничтожали €зыческие капища и другие наши св€тыни. —амо по себе язычество не Ђпротивї и не Ђзаї христианство. ћы, русские-€зычники, спрашиваем: по какому праву иудейско-византийска€ Ђдуховностьї с еЄ почитанием иудейского племенного бога яхве и сына его »исуса нав€зываетс€ русскому народу в качестве »сконной –”—— ќ…? ѕо какому праву адепты насажденной на –уси чужой религии присваивают наши русские ценности: символы и названи€ Ц наших праздников и самой нашей ѕравославной веры, Ц культуру и письменность, достижени€ и победы русского народа? — какой стати мы и наши сородичи, русские по рови и по ƒуху, должны осмысливать своЄ ƒуховное Ќебо в терминах чуждых нам традиций других народов Ц еврейского, греческого и т.д.?

|

ћетки: €зычество –одина вера религи€ мировозрение раса народ |

ќ —¬ќЅќƒ≈ |

ƒневник |

Ч ѕочему человек поклон€етс€ Ѕогу?

ѕотому что ќн сильнее? Ч Ќу и что?

ѕотому что ќн могущественнее? Ч Ќу и что?

ѕотому что ќн может помочь или покарать? Ч —тань свободным! Ќе жди помощи и не бойс€ кар Ч и ты сам станешь как Ѕог. » иных богов тебе не надо будет.

» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч ѕочему говоритс€: слуги сатаны, но рабы Ѕожьи?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч ѕотому что ћне служат свободные люди. ћне не нужны рабы.

» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч —казано: Ђ»ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познаетс€ по плодуї. “ак ли это?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч „то считать хорошим и что считать худым? ¬от в чем главна€ проблема.

Ч „еловеку нельз€ ничего дать сверх того, что он имеет. ≈сли у него чего-то нет, значит, он этого и не заслуживает. аждый получает в жизни ровно столько, сколько он стоит. Ќе больше и не меньше.

ѕобедителей не назначают. »ми станов€тс€. Ќельз€ назначить волка вожаком стаи. »наче погибнет и сам волк, и вс€ ста€.

» сказал Ћюцифер:

Ч ≈сли хочешь сделать человека несчастным, просто дай ему всЄ, что он хочет.

» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч ѕочему?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч ѕотому что он всегда хочет слишком многого.

„увства средних людей тоже средние. ќни не выдерживают, как правило, даже самых простых испытаний. —частье среднего человека в его незаметности, в том, что эти испытани€ на практике очень редко ему выпадают.

—мерть Ч непременное условие прогресса. ¬еликие должны умирать! »наче рано или поздно они неизбежно станов€тс€ непреодолимым преп€тствием на пути жизни, развити€. ∆изненный поток растекаетс€ и загнивает. ¬сЄ покрываетс€ плесенью веков, тонет в безразличной бездне, даже не отведав от плода жизни. јпати€, безразличие. Ќикому ни до чего нет дела. Ќикому ничего не интересно, ничего не жаль, ничего не происходит и некого воззвать к де€тельности. «автра Ч точное повторение вчера.

“упик. онец. Ѕолото с квакающими л€гушками, беспрерывно вознос€щими хвалы своему хоз€ину. ѕовелителю и господину.

Ч —мерть Ч верховный судь€ жизни. “олько в последней схватке со смертью вы€сн€етс€ наконец, чего человек стоит. “ут нет больше места притворству и приходитс€ говорить начистоту. ¬о всем прочем возможна личина.

» сказал Ћюцифер:

Ч „еловек всегда может остатьс€ человеком. ѕри любых обсто€тельствах. ќстатьс€ свободным. —вобода Ч это внутреннее состо€ние. —осто€ние души.

» сошел к Ќему с неба јнгел сильный, имеющий власть великую, облеченный облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные.

» сказал ≈му јнгел:

Ч ≈сли “ы хочешь люд€м добра Ч устрани из мира зло.

ќн же сказал ему в ответ:

Ч ≈сли не будет в мире зла, как же смогут люди различать добро и зло? ќни снова преврат€тс€ в безропотных и бессловесных домашних животных. ¬ јдаму и ≈ву.

ѕотом сказал јнгел:

Ч Ќельз€ строить правду на лжи и добро на зле. —кажи люд€м, кто “ы. ќткрой им, что “ы —ын ¬рага, —ын —атаны.

ќн сказал ему:

Ч ака€ разница, кто я и чей я сын? Ќаписано: Ђѕо делам их узнаете вы ихї. ћои дела сами скажут за ћен€.

» оп€ть сказал јнгел:

Ч Ќаписано: Ђ√осподу Ѕогу твоему поклон€йс€ и ≈му одному служиї. ѕоклонись Ѕогу, и ќн простит “еб€.

“огда ќн в весьма сильном гневе говорит ему в ответ:

Ч Ќаписано также: Ђ» рабы ≈го будут служить ≈муї. ќтойди от ћен€, раб божий, и предоставь ћне идти ћоим путем. ѕутем свободного человека.

ђђ---ћожно ли в этом мире полагатьс€ хоть на кого-то?

Ч Ќет. Ќи на кого. “олько на самого себ€. “ак устроен мир.

» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч „ем плохи заповеди ’риста? –азве они не добры и не справедливы?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч Ёто заповеди хоз€ина своим рабам. Ѕудьте добры друг к другу, не ссорьтесь, соблюдайте правила общежити€. Ђ¬озлюби ближнего своегої, Ђне убийї, Ђне украдиїЕ

¬се это правильно, но ради чего? акова конечна€ цель? ÷ели нет. Ёто просто инструкции стаду не толкатьс€ и не ссоритьс€. ÷ель есть только у хоз€ина. ” рабов, у стада своих собственных целей нет и быть не может.

» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч ѕочему люди так охотно называют себ€ Ђрабами божьимиї?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч –абство настолько уродует и развращает душу, что раб начинает любить свои оковы. —вобода Ч это прежде всего ответственность, необходимость самому принимать решени€. ј рабу это уже не по силам. ЂЌа всЄ вол€ Ѕожь€ї, ЂЅогу виднееї, ЂЅог всЄ видитї и прочее, и прочее.

„еловеку нравитс€ быть рабом. » преодолеть эту рабскую психологию, самому Ђстать как богиї, ему очень сложно.

≈динственна€ Ђцельї рабов Ч не создавать хоз€ину лишних хлопот.

» снова спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч ј каковы “вои заповеди?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч Ѕудьте свободными! ќставайтесь всегда самими собой! Ѕудьте всегда людьми!

Ёто Ч высша€ цель. Ёто Ч главное!

» ради этого главного можно пойти на все. » на убийство, и на ложь. ћожно убить охранника, чтобы бежать из плена, и можно обмануть врага, чтобы спасти свою семью, своих детей, близких, свою –одину, свой народ.

» снова спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч “ак значит, цель оправдывает средства?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч —вобода не нуждаетс€ в оправдани€х.

Ќикакого смирени€! Ќикакого страха Ѕожи€! Ќикого и ничего не бойс€! —ам стань богом! —ам принимай решени€! Ѕог ни перед кем не отчитываетс€, никого и ничего не боитс€ и ни у кого ни о чем не спрашивает. ≈динственный ≈го суди€ Ч ќн —ам.

» ты действуй так же! ѕусть единственным твоим судьей станет тво€ совесть.

≈динственна€ заповедь: не лги себе! скрупулезно и пристрастно взвешивай свои поступки на весах собственной совести! поступай всегда справедливо! не предавай свою божественную природу. Ќе превращайс€ в демона.

Ќо если ты считаешь, что ты прав Ч действуй! ƒействуй!! ¬сЄ можно! » убить, и предать. ћожно убить предател€ и предать убийцу. Ќет неправильных поступков, есть неправильные цели! ¬ рамках же Ђправильныхї целей, любой поступок Ч правильный!

» ничего не бойс€! Ќи на том, ни на этом свете. Ќи ада, ни ра€. Ќи божьего суда, ни человечьего. —трах принижает человека. ƒелает его рабом. ѕока ты не боишьс€ Ч ты неу€звим. Ќо если ты дрогнул, испугалс€, струсил Ч всЄ! Ёто уже не ты. ј значит Ч туда тебе и дорога.

ѕотому что ќн сильнее? Ч Ќу и что?

ѕотому что ќн могущественнее? Ч Ќу и что?

ѕотому что ќн может помочь или покарать? Ч —тань свободным! Ќе жди помощи и не бойс€ кар Ч и ты сам станешь как Ѕог. » иных богов тебе не надо будет.

» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч ѕочему говоритс€: слуги сатаны, но рабы Ѕожьи?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч ѕотому что ћне служат свободные люди. ћне не нужны рабы.

» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч —казано: Ђ»ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познаетс€ по плодуї. “ак ли это?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч „то считать хорошим и что считать худым? ¬от в чем главна€ проблема.

Ч „еловеку нельз€ ничего дать сверх того, что он имеет. ≈сли у него чего-то нет, значит, он этого и не заслуживает. аждый получает в жизни ровно столько, сколько он стоит. Ќе больше и не меньше.

ѕобедителей не назначают. »ми станов€тс€. Ќельз€ назначить волка вожаком стаи. »наче погибнет и сам волк, и вс€ ста€.

» сказал Ћюцифер:

Ч ≈сли хочешь сделать человека несчастным, просто дай ему всЄ, что он хочет.

» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:

Ч ѕочему?

» ответил Ћюцифер —воему —ыну:

Ч ѕотому что он всегда хочет слишком многого.