-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

АМОН |

Государства и народы Междуречья, Северной Африки и Средиземного моря в древности были связаны между собой торговыми путями между Азией, Африкой и Европой. Египет в этом отношении занимал особое узловое местоположение. Доходы от торговли, видимо, были столь велики, что египтяне могли позволить себе сооружение огромных храмов и пирамид, а также содержание большого количества служителей храмов. Поэтому неудивительно то сильнейшее культурное влияние, следы которого прослеживаются на территориях восточного побережья Средиземного моря, Северной Африки, Малой Азии.

О том, что у египтян и народов Северной Африки была одна вера, сообщает Геродот:

…«свое имя аммонии заимствовали от Зевса; ведь в Египте Зевса называют Амоном. Так вот фиванцы не приносят в жертву баранов; они считают баранов священными по упомянутой выше причине. Только в единственный день в году на празднике Зевса они закалывают одного барана и, сняв руно, надевают его на статую Зевса… После этого все жители храмовой округи оплакивают барана и потом погребают в священной гробнице…

…Мерое (…) как говорят, столица всей Эфиопии. Жители ее признают только двух богов — Зевса и Диониса — и почитают их весьма усердно. Там находится также прорицалище Зевса…

…из богов арабы почитают одного Диониса и Уранию [т.е. Осириса и Исиду] и утверждают, что носят стрижку, как у самого Диониса. Стригут же они голову в кружок, подстригая также волосы и на висках…

…ливийские племена от Египта до озера Тритониды — кочевники. Питаются они мясом и пьют молоко. Коровьего мяса они, впрочем, не едят по той же самой причине, что и египтяне. Свиней они тоже не разводят. Даже и кириенские женщины считают греховным есть коровье мясо из благоговейного страха перед египетской Исидой. В честь Исиды у них установлены посты и празднества. А баркейские женщины избегают есть еще и свинину. Так обстоит дело там. А к западу от озера Тритониды ливийцы уже не кочевники (…) жертвы они приносят только Солнцу и Луне. Этим божествам совершают приношения все ливийцы»…

Необходимо учитывать, что Геродот пытался найти в Древнем Египте соответствие греческим богам, в итоге Амона-Ра он называет главным богом Зевсом, Осириса Геродот называет Дионисом, Гора — Гераклом и часто путает Гора с Осирисом, Исиду называет Уранией, Селеной и т.д.

Единый Бог египтян и других народов не имеет определенного облика. Поскольку божественная душа Бога днем находится в диске Солнца, то видимым образом Бога является Солнце, но при этом Солнце не является каким-то отдельным богом. Солнечный диск — это символ Великого и Единственного Бога, а слова Геродота о том, что все ливийцы совершают приношение Солнцу, указывает на единство их веры. Таким образом, из слов Геродота следует, что вера египтян, аммониев, эфиопов, арабов и ливийских племен была одинакова.

Культ хеттов известен по барельефам. Хетты поклонялись богу грома — Тешубу. Он изображался с перунами в одной руке и с двойным топором — в другой, с бородой, в египетском переднике, и головном уборе, вроде египетской белой короны.

Другой хеттский бог — Тару (Тархунт в Урарте) считается богом плодородия и ипостасью Тешуба, изображался с колосьями пшеницы в руке, и увитый виноградной лозой — как будто списан с египетского Осириса. Головной убор его — также весьма схож с белой короной Осириса.

О том, что Древний Египет был священной землей для других народов, прямо говорится в древне-египетском рассказе «Путешествие Унуамона». Где в ходе разговора с Унуамоном, правитель Библа говорит:

«Амон основал все страны; он основал их, основав сперва Египет, откуда ты прибыл. (…) Ведь там возникло учение, которое пришло туда, где я нахожусь»…

Т.е. правитель Библа прямо говорит, что вера в Амона пришла в Библ из Египта. Интересны слова Унуамона, сказанные в споре с правителем Библа:

«Не зарься на добро Амона-Ра, царя богов: поистине, лев ревнив к своей добыче»…

Важнейшим культовым центром Амона в Египте были Фивы, где Амон носил эпитет «владыка престолов обеих земель». В этом усматривают политический смысл: утверждение вместе с владычеством Амона и власти почитавших его фиванских царей во всем Египте. Фиванские правители носили тронное имя царей Верхней и Нижней страны, поскольку считались сыновьями Ра, а следовательно, и Амона-Ра, — это иллюстрировалось образом священного брака Амона и царицы. Такое понимание просуществовало до времени Александра Великого и было воспринято им для утверждения законности своих прав на египетский престол. К концу правления Александра Великого в обращение вышли монеты с его профилем, где его голову украшают бараньи рога, как свидетельство, что он является сыном Амона.

Рога барана, которые рассматриваются как важнейший атрибут Амона, — свидетельство его египетского происхождения. Лукиан определенно говорит, что Зевс греков заимствовал бараньи рога у египетского божества (Lucian., Deor. cons., 10). Наиболее яркое описание иконографического образа сохранилось у Псевдо-Каллисфена: это «ливийский, рогатый, дающий богатство Аммон» (τὴς λιβύης κέραιος πλουτηφόρος Ἄμμων), «годами он средний, с седой головой, рога барана имеет на висках».

Римские правители изображались с символикой Солнца, что символизировало их божественное происхождение. Впоследствии отождествление императора с Солнцем стало одним из элементов официальной идеологии. Императоры изображались в короне из лучей, солярные культы пользовались их особым покровительством, на монетах чеканились изображения «Сола Непобедимого» (Sol Invictus),¹ как спутника и хранителя императора, как господина Римской империи.

____________________________

[1] σόλος — диск, шар (lat. sol, solis солнце).

Септимию Северу и его жене Домне была посвящена надпись в Лептисе, где Септимий Север назван Солнцем, сыном Юпитера. Коммод часто изображался с атрибутами Геракла, Септимий Север — Сераписа. Монетная чеканка и надписи, как на западе империи, так и на востоке прославляли императрицу Юлию Домну, отождествляя ее с Исидой, Кибелой, Небесной богиней. Септимий Север и оба его сына — Каракалла и Гета — именовались «Новыми Солнцами».

Многие посвятительные надписи содержат обращения к Солнцу, Богу Величайшему, Юпитеру Солнцу, Непобедимому Солнцу, Солнцу справедливому. Вера в Единого Бога, имеющего видимый образ Солнца, помогла Гелиогабалу, жрецу храма Солнца в Эмесе, стать римским императором.

Верховные боги, греческий Зевс (Ζεύς Βασιλεύς) и египетский «царь богов» (nsw nṯr.w) Амон — одними из первых испытали уподобление друг другу. В результате египетские Фивы получили наименование Διός πόλις (Град Зевса), соответствовавшие египетскому Niw.t Ἰmn (Град Амона) — названию, которое в библейской традиции передавалось как Nō' 'āmōn (Nah., III, 8). Само же божество египетское гораздо чаще именовалось греками «Зевсом», «Зевсом Фиванским» или «Нильским Кронионом», чем египетским именем, которое они воспроизводили как Ἄμμων от египетского Ἀμούν. Именем «Зевса» греки называли и Амона Куша — главного бога мероитского пантеона. «Зевсом», «Зевсом-Аммоном» греческие, а вслед за ними и латинские авторы в форме Juppiter, Juppiter Hammon именовали особенно почитаемого в античном мире ливийского бога-оракула оазиса Сива, сопоставляя его иногда с карфагенским богом Ba'al Hammân. Но неизмеримо чаще ливийский оракул получал имя Ἄμμων. Культ этого бога, по свидетельству Геродота, был заимствован из египетских Фив (Herod., IV, 181).

Объединение Амона и Юпитера встречаются и в герметических средневековых трактатах алхимиков.

«Есть два фонтана, изливающих могучие потоки;

Один, с фигурой мальчика, полон воды горячей,

Другой — Источник Девы, что холоден всегда.

Соедини обоих, из двух сделай один,

И силы их объединятся; так в точности

Юпитера Аммона ключ хладен и горяч»…

Никуда не исчез Зевс Амон и в наши дни.

Зевс (др.-греч. Ζεύς, род. п. Διός, греч. Δίας, микен. di-we «Дий»)

Греч. Ζεύς — «Светлое небо»;

Др.-инд. Dyauh — «Сияющее небо»;

Dyauspita — «Отец неба», отсюда лат. Diespiter, Juppiter, Юпитер).

Понятно, что Бог Отец (лат. Deus Pater) — это Отец Небесный (греч. Θεός Οὐράνιος), т.е. всё тот же Зевс. И неудивительно, что в конце каждой молитвы произносится сакраментальное Амен, Аминь. Ведь Амон и Зевс — суть одно.

Фиванская космогония считала Амона единственным Явленным творением, создавшим все сущее, отцом отцов и отцом всех богов, поднявшим небо и утвердившим землю. Это могло бы показаться странным, ведь культ Амона возник не на пустом месте, он пришел на смену Культа Монту (егип. mntw), сосредоточенного в Фивах, Гермонтисе, Медамуде, Ходе. С воцарением XII династии образ Амона сливается с Монту в имени Амон-Ра-Монту. А впоследствии культ Амона и вовсе вытесняет культ Монту. Впрочем, с учетом того, что у бога тысяча имен, ничего удивительного в изменении имени и образа бога-творца нет.

«Трое Богов — Амон, Ра и Пта — суть все Боги…Тот, который Амон, и который скрывает свое имя, с лица своего Ра и телом своим он Пта».

(…)

«Скрытый от глаз богов так, что сутью своей неведом; тот, что выше небес, дальше мира загробного, истинным обликом богам неведомый… величайший, чтобы быть познанным; могущественнейший, чтобы быть узнанным». (из Лейденского гимна Амону)

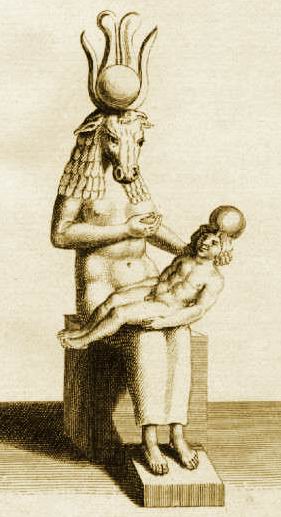

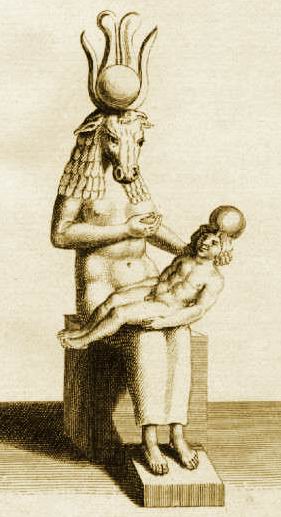

Введение культа Амона-Ра в Фивах Шпигель (J.Spiegel) относит к периоду победы над Абидосом гераклеопольского царя Ахтоя, по его предположению, происходившего из Гермополя (егип. Хмун — Град восьми, т.е. огдоады). В Фивах, ставшим главным центром культа Амона, найдено огромное количество изображений барана, священного животного Амона, и образа, с которым он отождествлялся. Изображали Амона и в виде человека с головой барана, иногда в виде льва с головой барана.

Неоплатоник Прокл, говоря об особом почитании барана у египтян, отмечает, что Амона изображали бараноликим (κριοπρόσωπος), ибо «баран есть начало бытия» (Procl. Diad., in Plat. Tim., 96, 18). По словам Макробия, считая Амона богом заходящего солнца, ливийцы «изображали его с рогами барана, с помощью которых это животное более всего имеет силу, подобно солнцу с лучами» (Macrob., Saturn., I. 21, 18-19). Амон в Сиве, по всей вероятности, мыслился и как бог-покровитель местного источника, на что намекают многочисленные античные легенды о чудесном явлении барана, указавшем страдающим от жажды царю Ярбе, ливийскому Дионису-Вакху или Гераклу воду источника в том месте, где позже возник храм Аммона.

Наибольший интерес у античных авторов в Амоне Фиванском вызывает не солярный его аспект, присущий ему еще с эпохи Среднего царства (XVIII-XVIIвв. до н.э.), а его роль подателя жизни. Его гораздо охотнее сопоставляют с Зевсом, а не с Гелиосом. Одна из этимологий имени Зевса — «то, через что все существует». Согласно же Диодору, египтяне называют Зевсом «дух» — τò πνεῦμα и полагают его источником жизненного духа живых существ и в этом смысле отцом всего существующего.

Опираясь на авторитет Гекатея Абдерского в следовании египетской традиции, Плутарх говорит о том, что египтяне считают Амона тождественным всеобщности и как бы «невидимым и скрытым» (ώς ἀφανή ~ καί κεκρυμμένον). Говорить о «как бы» сокрытости несколько странно, потому как имя Амон (егип. Ἰmn) буквально переводится как «сокрытый», «потаённый». Впрочем, имя Амона послужило поводом для всевозможных жреческих толкований в самой египетской теологии. Так, в гимнах Нового царства Амон называется «скрывающий имя свое в качестве Амона», «тот, кто скрывает имя свое от детей своих в этом имени своем — Амон».

В одном из известных египетских гимнов Амону персидского времени, восходящем к новоегипетскому оригиналу и сохранившемся на стенах храма Амона в оазисе Эль-Харге, сказано:

«Амон, (ты) — ба (душа бога) Шу, плавающего в небесных водах и отделяющего небо от тверди, ты пребываешь во всех вещах, (ты) — жизнь и тобою живут вечно».

Выступая в этом гимне в лицах ряда богов, Амон мыслится как сущность бога воздуха и ветра Шу, из характерных черт которого и складывается образ всемогущего и всепроникающего бога-творца. В античной традиции слово πνεῦμα, которое рассматривается как важнейшее качество Амона, приобретает, в основном, значение «дух», но в некоторых случаях оно может быть истолковано и как «дуновенье», «дыханье», а также как «ветер». Так, согласно Плутарху, «египтяне дают имя Зевса ветру, которому враждебны сушь и зной» (Δία μέν γάρ Αιγύπτιοι τò πνεῦμα καλούσιν ώ πολέμιον τò αὐχμηρόν καί πυρώδες…). С учетом того, что богом пустыни в Египте был Сет, то враждебность Зевса-Амона к «суши и зною» — это фактически первоисточник, в который корнями уходит противостояние христианского бога Отца и Сатаны.

Зевс греков также мог выступать в качестве подателя ветра, то благого, то разрушительного: он — ούπιος (посылающий попутный ветер), εὐάνεμος (благоветренный), ἴκμενος (попутный, благоприятный), βόρειος (северный). Амон же в египетской традиции иногда воспринимался как символ северного, благотворного ветра, который в Египте был тождествен понятию жизни, ибо, дующий с моря, он приносил водные испарения, смягчающие жару и сухость климата.

Восприятие Амона в качестве живительного ветра, воздуха, дыхания жизни (егип. ṯȝw n ˁnḫ), видимо, развилось из более ранних общих египетских религиозных представлений о божестве как подателе «дыхания жизни», оживляющего умерших в загробном царстве, и могло закрепиться в результате наделения Амона функциями богов, олицетворявших воздух, — гермопольского Хеха и Шу, в роли которых он особенно часто фигурировал в поздних текстах. Таким образом, представления об Амоне как боге воздуха (дыхания) возникли в итоге длительного развития египетской религии и раскрывали лишь одну из многих граней образа Амона как бога-творца, находящего воплощение во всей природе.

Амон почитается и как мудрый, справедливый, всеведущий бог, небесный заступник, защитник угнетённых. Его называли «везир для бедных», в обращённых к нему молитвах говорится: «большие взывают к тебе, малые ищут тебя», «Амон, обрати ухо твоё к тому, кто беден в суде»… На протяжении многих веков особой популярностью в Фивах пользовалась особенно милостивая ипостась бога — «Амон, слушающий просящего». Этому божеству были воздвигнуты бесчисленные стелы, многие из которых украшены изображениями ушей бога, «внимающего молитвам, отзывающегося на призыв несчастного, дающего дыхание жизни несчастному».

В эпоху Нового царства, когда Амон-Ра практически сделался универсальным богом, в одном из гимнов мы видим следующие строки: «Была земля во мраке, и стал свет после того, как ты возник. Озарил Египет лучами своими, когда диск твой засиял. Прозрели люди, когда сверкнул твой правый глаз впервые, левый же глаз твой прогнал тьму ночную».

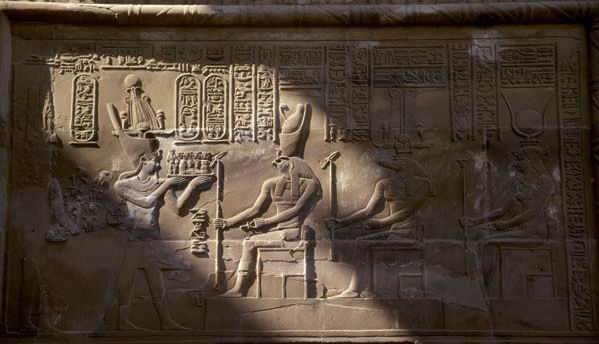

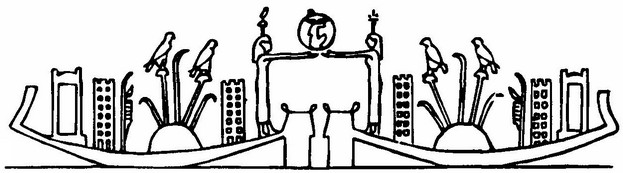

Согласно текстам крипт птолемеевского храма богини Опет в Карнаке, Амон — великая божественная сила, одухотворяющая всю вселенную, ба Бога предвечного. Рельефы северной крипты храма изображают десять ба у солнечного Амона-Ра. Каждая из этих душ персонифицирует одну из божественных энергий бога, одухотворяющих мир: солнце (правый глаз), луну (левый глаз), воздушное пространство (Шу), воды предвечные (Нун), огонь (Тефнут), человечество (жизненная сила ка царя), все земные четвероногие существа, все крылатые существа, все твари подводные (бог-крокодил из Шедет), силы подземные (бог-змей Нехебкау). На стене этой же крипты изображение итифаллической птицы с головой Амона, которая парит над пробуждающимся в окружении Исиды и Нефтиды Осирисом. Надпись рядом гласит: «Амон, почитаемая ба Осириса». Верховный жрец храма Амона в Карнаке носил титул «Первый раб бога Амона» (хем нечер тепи эн Амон).

Начиная с Нового Царства, черты Амона, как божества, объемлющего собой весь мир и наполняющего его «дыханием жизни», еще более акцентируются: «Твой облик — свет; Твоя плоть — дыхание для каждого носа, вдыхают ее — дабы жить [т.е. плоть Амона — есть Дух]» (Гимн из Карнакского храма Амона, XIIв. до н.э.); «Ты есть небо, Ты есть земля, Ты — воды, Ты — ветер между ними» (Гимн из храма Амона в Эль-Харге VI-Vв. до н.э.). Именно эти черты Амона, как пантократора и великого непознаваемого жизнедателя были восприняты греческой стоической и платонической традицией, в которой понятие τὸ πνεῦμα рассматривается как важнейшее качество Амона и приобретает значение «дух», «дыхание жизни» (ср. с греч. πνεῦμα ζωῆς — Быт 6:17, Откр 11:11; πνεῦμα ζωοποιοῦν — 1Кор 15:45).

«Един Амон,

Хранящий себя вдали от них,

Сокрытый от глаз богов так, что сутью своей неведом.

Тот, что выше небес, дальше мира загробного,

Истинным обликом своим богам неведомый,

Истинным образом своим на свитках не запечатленный.

Ничто, воистину, не открыто о Нем.

Величайший, чтобы быть познанным,

Могущественнейший, чтобы быть узнанным.

Вот люди — лик к лику со смертью,

Когда произносится имя его

В знании или по незнанию,

Ибо нет такого бога, что призвал бы его по имени;

Он, подобный духу, именем тайный,

Возлюбивший сокровенность Свою».

(Лейденские гимны Амону [фрагмент 200 гимна]; перевод В. Солкина.)

Представление об Амоне как о боге, «чье имя сокровенно», также было унаследовано более поздними традициями и отчетливо запечатлелось в фиванских храмовых надписях Птолемеевского времени. Через современника первых двух Птолемеев — Манефона, прекрасно знавшего египетскую религиозную традицию, представление это было воспринято Плутархом и позднейшими философами античности, где оно получило дальнейшее развитие. У Ямвлиха в трактате «Περί των αἰγυπτίων μυστηρίων» (VIII, 3) Амон предстает уже в качестве δημιουργικός νοῦς, «носителя истины и мудрости, вступающего в бытие, несущего на свет невидимую силу скрытых слов (…των κεκρυμμένον λόγων)». Амон здесь является персонификацией сокровенной божественной творческой силы, создающей мир разумом и словом, и поставлен в один ряд с Птахом, также олицетворявшим одну из граней δημιουργικός νους, и с Кнефом (его имя передано как Ἠμήφ) предвечным и бессмертным богом, почитавшимся в фиванском некрополе и часто отождествлявшимся с Амоном. Таким образом, в неоплатоническую философскую концепцию влились два различных египетских теологических направления — фиванское и мемфисское, причем для последнего, как явствует из «Мемфисского трактата» (Shabaka Stone, ВΜ 498), был особенно характерен принцип творения Словом божьим.

В течение веков Амон (или Амон-Ра) был в египетском религиозном сознании главным богом, стоявшим выше всех других богов. Значительная часть добычи, захваченной в победоносных войнах и походах, приносилась царем в дар этому богу, т.е. фактически становилась собственностью храмов. Об этом говорят многие тексты, и в первую очередь папирус Харрис I. Величие и значение бога зиждилось на экономической и политической мощи Фив (результат многолетних захватнических войн). Но в XI в. до н.э. гегемония Фив в Египте окончилась в силу совокупности исторических факторов, а единство страны нарушилось. В Фивах правили верховные жрецы Амона, в Нижнем Египте — фараоны XXI династии, резиденцией которых был Танис. Экономическая основа религиозного авторитета Амона оказалась глубоко подорванной. Но идеология (а значит, и религия), возникнув, обретает относительную самостоятельность. С упадком Египта и разделением его «на Фиваиду во главе с верховными жрецами Амона и на Нижний Египет под властью XXI династии поклонники Амона продолжали отстаивать авторитет своего великого древнего бога. Верховные жрецы Амона в Фивах придали Амону-Ра, «царю богов», хтонические функции: они объявили его владыкой загробного мира, тем самым универсализировав его. Однако, с потерей Фивами реальной власти, культ Амона-Ра всё более терял свои позиции. На передний план выдвинулись иные египетские божества, ибо, в ходе истории, возвысились другие номы и города.

Павлова О.И. Зевс и Амон в античной традиции

____________________________

|

Метки: Амон Зевс Египет |

СЕТ |

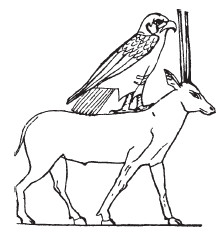

Сет (Сетх, Сутех, Сута, Сети; егип. Stẖ, Stš, Swty) — бог пустыни и песчаных бурь, чаще всего изображавшийся в облике человека с головой салавы — пустынной собаки. Сет может представать и полностью в форме  животного — с телом собаки, высоко поднятым раздвоенным хвостом. Сет также может принимать облик осла, свиньи или гиппопотама.

животного — с телом собаки, высоко поднятым раздвоенным хвостом. Сет также может принимать облик осла, свиньи или гиппопотама.

Самое раннее изображение Сета сохранилось на резном предмете из слоновой кости, обнаруженном в одной из гробниц эль-Махасны, датированной эпохой Нагада I (4000 – 3500 гг. до н. э.) Фигура священного животного Сета также сохранилась на булаве архаического царя Скорпиона (ок. 3150 г. до н. э.)

Согласно сохранившимся мифологическим текстам, Сет был сыном небесной богини Нут, братом Осириса, Исиды и Нефтиды, которая одновременно была его супругой. Сет никогда не воспринимался египтянами как божество зла, разрушения, хаоса, войны и смерти. Он, с одной стороны, является противостоящей силой, созданной и упорядоченной вселенной, а с другой выступает в качестве необходимого дополнения к божественному порядку. В египетском мировоззрении, идеальным всегда считалось равновесие

как божество зла, разрушения, хаоса, войны и смерти. Он, с одной стороны, является противостоящей силой, созданной и упорядоченной вселенной, а с другой выступает в качестве необходимого дополнения к божественному порядку. В египетском мировоззрении, идеальным всегда считалось равновесие между двумя противостоящими началами.

между двумя противостоящими началами.

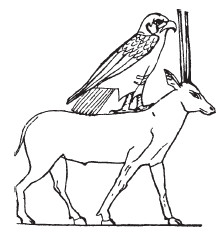

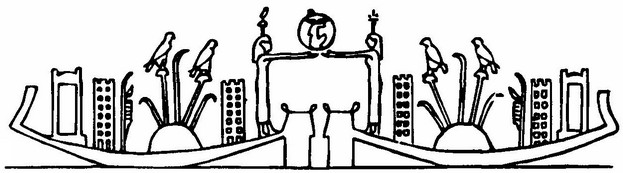

Противоборством Гора и Сета описывался приход сезона засухи, когда временную победу над Гором брал Сет. Но затем Гор брал верх над Сетом, что знаменовалось разливом Нила. Убывание и возрождение луны каждый месяц также описывалось противостоянием Сета и Гора. Однако, традиционно противостоящие друг другу, Гор и Сет, могут сливаться в единое двухголовое божество Херуифи.

Несмотря на проигранный спор за престол Осириса, Сет остался повелителем южных областей Египта и «спутником Ра», источником штормов и плохой погоды, песчаных бурь, затмений, полных или частичных. Вместе с солнечным божеством Сет участвует в ночном странствии Ладьи Вечности и защищает Ра, сражаясь с Апопом.

После победы Гора над Сетом:

Сет был глубоко почитаемым божеством с самых отдаленных эпох существования древнеегипетской цивилизации. Основные центры почитания Сета располагались на территории Верхнего Египта. В Нижнем Египте культ Сета появляется только во времена II династии. Его культ процветал в Коптосском номе, ряде мест Среднего Египта, а также в XI номе Верхнего Египта, в городах Омбос, Гипселе, оазисах Дахла и Харга. Считалось, что земля оазисов Ливийской пустыни впитала в себя кровь Сета, пролитую в борьбе с Гором. Именно по этому в оазисе Дахла вплоть до эпохи XXII династии процветал оракул бога.

номе, ряде мест Среднего Египта, а также в XI номе Верхнего Египта, в городах Омбос, Гипселе, оазисах Дахла и Харга. Считалось, что земля оазисов Ливийской пустыни впитала в себя кровь Сета, пролитую в борьбе с Гором. Именно по этому в оазисе Дахла вплоть до эпохи XXII династии процветал оракул бога.

Самым древним центром его культа, местом его происхождения являлся Омбос (Нубт, др.-егип. nbwt — «золотой»), близ Негады, на западном берегу Нила, напротив Коптоса. Здесь в ходе раскопок Флиндерсом Петри в 1895 году был открыт древний некрополь и храм, найденные в котором многочисленные письменные послания были адресованы Сету Нубти (Сету из Нубта, Сету Омбосскому), сыну Нут (богини неба), Владыке Верхнего Египта (nb tȝ-šmˁw). Эти тексты не старше XVIII династии, но сам обычай древнее. На пирамидах мы читаем: «Сет, обитающий в Нубте, Владыка Верхнего Египта». На каменном сосуде времени правления царя Сехемиба (II династия) выписан эпитет nbwt(y) — «Омбосский» (или дословно, «златоградный»).

На символах Тинитского периода Сет изображался как четвероногое животное, возможно, борзая или муравьед. Это животное сохраняется на эмблеме XI нома Верхнего Египта. Сет также является богом и покровителем V нома (Два Бога). Он уподоблялся богу в XI номе, где позднее его заменили Гор и Хнум, а также в XIX номе (Скипетр, Уабу), где он изображался в виде остроносой рыбы. В прочих формах — Крокодила (VI ном), Белый Орикс (XVI ном).

В Раннединастический период и в начале Старого царства, Сет — бог-покровитель власти фараонов. Это представление впервые фиксируется в титулатуре фараонов II династии. Имя царя II династии Перибсена выписывалось в традиционном «серехе», увенчанном изображениями не столько традиционного Гора, сколько Сета; его преемник Хасехемуи помещал над своим именем обоих богов. Имя Джосера — Сену (Snw), буквально переводится как «Два брата», т.е. Гор и Сет.

Во II Переходный период Сет был избран объектом почитания гиксосами в их столице Аварисе (егип. ḥw.t wr.t, Hut-waret, греч. Αὔαρις, совр. Телль эд-Даба); здесь он ассимилировал культ финикийского бога Баала. О том, что Аварис был центром культа бога Сета вполне определенно повествуется в известной сказке о ссоре между гиксосским царем Апопи, сидевшим в Аварисе, и правителем Фив Секененрой. В сказке говорится:

бога Баала. О том, что Аварис был центром культа бога Сета вполне определенно повествуется в известной сказке о ссоре между гиксосским царем Апопи, сидевшим в Аварисе, и правителем Фив Секененрой. В сказке говорится:

Сет особенно почитался Рамессидами — правителями XIX и XX династий (14-13 вв. до н.э.), двое из них даже носили в его честь имя Сети (Сети I, Сети II). Рамессиды часто ссылались на Сета, как на владыку воинской доблести, смелости. Один из полков Рамсеса II в битве при Кадеше был также назван в его честь. Некоторые храмовые рельефы показывают Сета обучающим фараона стрельбе из лука и вообще воинскому искусству.

Цари XIX династии чувствовали особую связь с культом бога Сета, причем это была семейная традиция, восходившая к очень отдаленным временам. Неоднократно высказывались предположения, что предки Рамсеса I каким-то образом связаны с гиксосскими правителями Египта, как известно почитавшими Сета, или с тем слоем азиатов, которые остались в долине Нила после изгнания гиксосов и были ассимилированы местным населением.

которые остались в долине Нила после изгнания гиксосов и были ассимилированы местным населением.

Восторженное описание резиденции Рамсеса II (в Пи-Рамсесе) сохранилось в папирусах Анастаси II и Анастаси IV. В обоих папирусах говорится, что западная часть Пи-Рамсеса представляет собой «поместье Амона», а южная — «поместье Сета» (Анастаси II, 1, 4; Анастаси IV, 6, 4). Итак, Сет упоминается наравне с великим Амоном. Сам Рамсес II уподоблялся Сету. В сознании египтян Сет, несомненно, был великим божеством Египта. Во времена того же Рамсеса II, как показали раскопки П.Монте, главными богами в Танисе были Амон, Ра, Пта и Сетх (Сутех), причем в текстах они названы богами Рамсеса II.

От грандиозных храмов Сета в Пер-Рамсесе и Танисе остались лишь развалины. Вероятно, аллеи к этим храмам украшались не сфинксами, а изображениями сидящего животного Сета, под подбородком которого стоит фигура правящего царя. Одна такая статуя эпохи XIX династии хранится в собрании египетского музея в Каире. Знаменитое изображение бога сохранилось в скульптурной группе Гора и Сета, возлагающих короны на фараона Рамсеса III; памятник происходит из заупокойного храма последнего в Мединет Абу (Фивы). В Пер-Рамсесе существовало грандиозное празднество юбилеев «эры Сета»; стела «400-летия эры Сета» была воздвигнута здесь Рамсесом II.

Начиная с III Переходного периода (ок. 800 г. до н.э.) отношение к Сету начинает меняться. Если ранее он воспринимался как противоречивое, амбивалентное божество, то теперь он стал символизировать силы зла. В эту эпоху некоторые его статуи были разбиты или переделаны в изображения других богов. С VIII в. до н.э. Сет отождествляется с Апопом и упоминается только как злое божество. При последних династиях Сет как бог-покровитель завоевателей ассоциируется с персидским игом, его изображения уничтожаются, а иероглифы осла, жирафа и других животных Сета рисуются с вонзёнными в спину ножами. Со времени Позднего царства к празднику

с Апопом и упоминается только как злое божество. При последних династиях Сет как бог-покровитель завоевателей ассоциируется с персидским игом, его изображения уничтожаются, а иероглифы осла, жирафа и других животных Сета рисуются с вонзёнными в спину ножами. Со времени Позднего царства к празднику  Осириса относится ритуал, при котором «осел Сета» закалывается копьем. В Бусирисе удовлетворялись символической жертвой, когда образ осла печатали на жертвенных лепешках. Чтобы сделать безвредной тифоническую силу этого животного, иероглиф «осел» изображался с ножом, вонзённым ему в загривок.

Осириса относится ритуал, при котором «осел Сета» закалывается копьем. В Бусирисе удовлетворялись символической жертвой, когда образ осла печатали на жертвенных лепешках. Чтобы сделать безвредной тифоническую силу этого животного, иероглиф «осел» изображался с ножом, вонзённым ему в загривок.

Согласно Плутарху, день рождения Сета — третий предновогодний день — считался в Египте несчастливым: фараоны не занимались в этот день государственными делами, не принимали ответственных решений и никого к себе не допускали. Сет изображался в виде стилизованного животного с длинными ушами, обычно красноглазого и с красной гривой, или в виде человека с головой такого животного; реже — в виде крокодила, гиппопотама или змея. В эпоху Птолемеев особую популярность приобрели мистерии Гора в Эдфу, детально рассказывающие о повержении и уничтожении теперь уже ставшего ненавистным рыжеволосого бога песков пустыни. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе», рассказывая об отношении египтян к Тифону (Сету), повествует следующее:

изображался в виде стилизованного животного с длинными ушами, обычно красноглазого и с красной гривой, или в виде человека с головой такого животного; реже — в виде крокодила, гиппопотама или змея. В эпоху Птолемеев особую популярность приобрели мистерии Гора в Эдфу, детально рассказывающие о повержении и уничтожении теперь уже ставшего ненавистным рыжеволосого бога песков пустыни. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе», рассказывая об отношении египтян к Тифону (Сету), повествует следующее:

О том же свидетельствует и Диодор Сицилийский в своем трактате «Историческая библиотека»:

Ритуальные практики, направленные на уничтожение Сета, известны еще с эпохи Древнего царства. Впервые такие ритуалы фиксируются в «Текстах пирамид», где включенность Сета в формировавшийся осирический цикл мифов предопределила негативизацию его образа. Посмертное воскресение царя, отождествлявшегося с Осирисом, предполагало необходимость проведения защитных действий, которые переносились и в ритуальную практику. Одной из главных форм уничтожения, которая будет применяться к Сету в последующих ритуалах — это расчленение его тела:

В изречении 580 описывается принесение красного жертвенного быка, которого в данном контексте можно идентифицировать как Сета:

Это обряд жертвоприношения, в результате которого отдельные части тела быка в качестве еды преподносятся различным богам (Pyr. 1546-1549). Однако несомненно, что этот обряд имеет также и магическое значение, в результате которого уничтожается враг умершего, отождествляемого с Осирисом.

Папирусы Louvre 3237 и Louvre 3239 птолемеевского времени изображают Сета в образе змеи. Папирусы представляют собой описание защитного ритуального обряда. Ниже текст из Louvre 3239.

Здесь необходимо обратить внимание на одну деталь, Сет (согласно тексту ритуала) подлежит полному уничтожению. Как сообщается в папирусе Louvre 3239, Сета убивают (zmȝw) и он умирает (mwt) после проведения обряда. Представление о Сете как о «мертвеце» становится, по-видимому, важным политико-религиозным представлением эпохи Позднего периода. Сет уже не полноправный член египетского пантеона богов, а демон, которому отказывается в погребении и чьи сущности должны быть уничтожены без возможности восстановления. В религиозных и ритуальных текстах предшествующих периодов это представление о полном уничтожении Сета отсутствовало, поскольку Сет являлся богом, с чьей силой необходимо было считаться. Теперь же Сет представляет опасную и деструктивную силу, которую необходимо побеждать. В этом отношении образ Сета, сложившийся к середине I тыс. до н.э. можно сравнить с образом змея Апопа, против которого также проводились магические ритуалы, направленные на его уничтожение. Образ Сета, называющегося, к тому же в тексте папируса змеей (ḏdft), определенно начинает тяготеть к уподоблению с Апопом, который, как известно, представляет опасность не только для миропорядка, но и для умершего в загробном мире.

Ниже фрагмент еще одного магического текста с описанием защитного «ритуала четырех шаров» (папирус MMA 35.9.21).

Основная цель последовательности этих магических действий заключалась в том, чтобы уничтожить все сущности врага. В ходе ритуала происходило уничтожение головы, тела, костей Сета, которые сгорали в ритуальном пламени. Сет должен был погибнуть вместе «с именем своим и образом своим» (ḥnˁ rn.fḳd.f).

Рыбы тоже считались нечистыми существами и соотносились с Сетом. По словам Плутарха, народ верил, что лепидот (нильский карп), оксиринх (мормирус) и фрагос (вид леща) съели фаллос разорванного на куски Осириса. Поэтому в определенные праздничные дни рыб также приносили в жертву, этих тифонических животных сжигали или затаптывали.

Культовые центры Сета: в Раннединастический период — Омбос и область в Низовье севернее Гелиополя. Позднее также — Гипсель (в XI верхнеегипетском номе), Су (в Фаюмском оазисе), Коптос. Священные животные: сокол, осёл, антилопа, крокодил, гиппопотам, кабан, жираф, бык, змея. Цвет Сета — цвет пустыни — рыже-красный,

животные: сокол, осёл, антилопа, крокодил, гиппопотам, кабан, жираф, бык, змея. Цвет Сета — цвет пустыни — рыже-красный,  сторона света — юг, растения — салат-латук, дыни и арбузы, часть тела человека — семенники. Планета Меркурий (Сетх эм уха нечер эм дуаит — «Сет в вечерних сумерках, Бог в утренних сумерках») считалась небесным образом бога Сета, изображалась в виде сокола со змеиной шеей и головой Сета. Другой астрономический объект, связанный с Сетом — Месхетиу (Msḫtyw) — созвездие Большая Медведица. Название переводят как «Тот, кто не знает гибели», т.е. никогда не опускается за горизонт. Другое название этого созвездия — «Бычья нога» (Ḫpš, хепеш), принадлежащая Сету, которую Гор (одолев Сета в образе быка) отсек, и забросил в приполярную область небесной сферы. Бедро быка стережёт Изида Хесамут («Изида, Мать Грозная»), в образе «Великой Гиппопотам», в сопровождении крокодилов.

сторона света — юг, растения — салат-латук, дыни и арбузы, часть тела человека — семенники. Планета Меркурий (Сетх эм уха нечер эм дуаит — «Сет в вечерних сумерках, Бог в утренних сумерках») считалась небесным образом бога Сета, изображалась в виде сокола со змеиной шеей и головой Сета. Другой астрономический объект, связанный с Сетом — Месхетиу (Msḫtyw) — созвездие Большая Медведица. Название переводят как «Тот, кто не знает гибели», т.е. никогда не опускается за горизонт. Другое название этого созвездия — «Бычья нога» (Ḫpš, хепеш), принадлежащая Сету, которую Гор (одолев Сета в образе быка) отсек, и забросил в приполярную область небесной сферы. Бедро быка стережёт Изида Хесамут («Изида, Мать Грозная»), в образе «Великой Гиппопотам», в сопровождении крокодилов.

http://gnozis.info/?q=node/1255

Heruifi.jpg

Seth.jpg

животного — с телом собаки, высоко поднятым раздвоенным хвостом. Сет также может принимать облик осла, свиньи или гиппопотама.

животного — с телом собаки, высоко поднятым раздвоенным хвостом. Сет также может принимать облик осла, свиньи или гиппопотама.Самое раннее изображение Сета сохранилось на резном предмете из слоновой кости, обнаруженном в одной из гробниц эль-Махасны, датированной эпохой Нагада I (4000 – 3500 гг. до н. э.) Фигура священного животного Сета также сохранилась на булаве архаического царя Скорпиона (ок. 3150 г. до н. э.)

Согласно сохранившимся мифологическим текстам, Сет был сыном небесной богини Нут, братом Осириса, Исиды и Нефтиды, которая одновременно была его супругой. Сет никогда не воспринимался египтянами

как божество зла, разрушения, хаоса, войны и смерти. Он, с одной стороны, является противостоящей силой, созданной и упорядоченной вселенной, а с другой выступает в качестве необходимого дополнения к божественному порядку. В египетском мировоззрении, идеальным всегда считалось равновесие

как божество зла, разрушения, хаоса, войны и смерти. Он, с одной стороны, является противостоящей силой, созданной и упорядоченной вселенной, а с другой выступает в качестве необходимого дополнения к божественному порядку. В египетском мировоззрении, идеальным всегда считалось равновесие между двумя противостоящими началами.

между двумя противостоящими началами.Противоборством Гора и Сета описывался приход сезона засухи, когда временную победу над Гором брал Сет. Но затем Гор брал верх над Сетом, что знаменовалось разливом Нила. Убывание и возрождение луны каждый месяц также описывалось противостоянием Сета и Гора. Однако, традиционно противостоящие друг другу, Гор и Сет, могут сливаться в единое двухголовое божество Херуифи.

Несмотря на проигранный спор за престол Осириса, Сет остался повелителем южных областей Египта и «спутником Ра», источником штормов и плохой погоды, песчаных бурь, затмений, полных или частичных. Вместе с солнечным божеством Сет участвует в ночном странствии Ладьи Вечности и защищает Ра, сражаясь с Апопом.

И тогда Сет, великий силой, сын Нут, сказал:

Я могуч и непобедим. Я стою впереди Ладьи Вечности и ежедневно поражаю врагов Ра!

Я уничтожаю Апопа. Ни один из богов не может со мной сравниться!

После победы Гора над Сетом:

— Ты благой царь Египта, — торжественно провозгласили боги Девятки, обращаясь к Хору.

— Ты добрый Владыка — да будешь ты жив, невредим, здрав — всех земель во веки веков.

— Но как нам поступить с Сетом? — спросил Птах-Татанен.

— Пусть отдадут его мне, — ответил Ра-Хорахте, — Да будет он восседать вместе со мной и станет мне сыном, пусть он гремит в небесах и устрашает всех.

Сет был глубоко почитаемым божеством с самых отдаленных эпох существования древнеегипетской цивилизации. Основные центры почитания Сета располагались на территории Верхнего Египта. В Нижнем Египте культ Сета появляется только во времена II династии. Его культ процветал в Коптосском

номе, ряде мест Среднего Египта, а также в XI номе Верхнего Египта, в городах Омбос, Гипселе, оазисах Дахла и Харга. Считалось, что земля оазисов Ливийской пустыни впитала в себя кровь Сета, пролитую в борьбе с Гором. Именно по этому в оазисе Дахла вплоть до эпохи XXII династии процветал оракул бога.

номе, ряде мест Среднего Египта, а также в XI номе Верхнего Египта, в городах Омбос, Гипселе, оазисах Дахла и Харга. Считалось, что земля оазисов Ливийской пустыни впитала в себя кровь Сета, пролитую в борьбе с Гором. Именно по этому в оазисе Дахла вплоть до эпохи XXII династии процветал оракул бога.Самым древним центром его культа, местом его происхождения являлся Омбос (Нубт, др.-егип. nbwt — «золотой»), близ Негады, на западном берегу Нила, напротив Коптоса. Здесь в ходе раскопок Флиндерсом Петри в 1895 году был открыт древний некрополь и храм, найденные в котором многочисленные письменные послания были адресованы Сету Нубти (Сету из Нубта, Сету Омбосскому), сыну Нут (богини неба), Владыке Верхнего Египта (nb tȝ-šmˁw). Эти тексты не старше XVIII династии, но сам обычай древнее. На пирамидах мы читаем: «Сет, обитающий в Нубте, Владыка Верхнего Египта». На каменном сосуде времени правления царя Сехемиба (II династия) выписан эпитет nbwt(y) — «Омбосский» (или дословно, «златоградный»).

На символах Тинитского периода Сет изображался как четвероногое животное, возможно, борзая или муравьед. Это животное сохраняется на эмблеме XI нома Верхнего Египта. Сет также является богом и покровителем V нома (Два Бога). Он уподоблялся богу в XI номе, где позднее его заменили Гор и Хнум, а также в XIX номе (Скипетр, Уабу), где он изображался в виде остроносой рыбы. В прочих формах — Крокодила (VI ном), Белый Орикс (XVI ном).

В Раннединастический период и в начале Старого царства, Сет — бог-покровитель власти фараонов. Это представление впервые фиксируется в титулатуре фараонов II династии. Имя царя II династии Перибсена выписывалось в традиционном «серехе», увенчанном изображениями не столько традиционного Гора, сколько Сета; его преемник Хасехемуи помещал над своим именем обоих богов. Имя Джосера — Сену (Snw), буквально переводится как «Два брата», т.е. Гор и Сет.

Во II Переходный период Сет был избран объектом почитания гиксосами в их столице Аварисе (егип. ḥw.t wr.t, Hut-waret, греч. Αὔαρις, совр. Телль эд-Даба); здесь он ассимилировал культ финикийского

бога Баала. О том, что Аварис был центром культа бога Сета вполне определенно повествуется в известной сказке о ссоре между гиксосским царем Апопи, сидевшим в Аварисе, и правителем Фив Секененрой. В сказке говорится:

бога Баала. О том, что Аварис был центром культа бога Сета вполне определенно повествуется в известной сказке о ссоре между гиксосским царем Апопи, сидевшим в Аварисе, и правителем Фив Секененрой. В сказке говорится:«Царь Апопи — да будет он жив, невредим и здрав — сделал Сутеха своим владыкой и не служил никакому другому богу по всей стране, исключая Сутеха. Он построил [ему] храм отличной работы, навеки, рядом с царским дворцом Апопи — да будет он жив, невредим и здрав — и появлялся ежедневно [в храме], чтобы приносить жертвы Сутеху, а вельможи … несли венки цветов, как это делается для храма Ра-Харахти».

Сет особенно почитался Рамессидами — правителями XIX и XX династий (14-13 вв. до н.э.), двое из них даже носили в его честь имя Сети (Сети I, Сети II). Рамессиды часто ссылались на Сета, как на владыку воинской доблести, смелости. Один из полков Рамсеса II в битве при Кадеше был также назван в его честь. Некоторые храмовые рельефы показывают Сета обучающим фараона стрельбе из лука и вообще воинскому искусству.

Цари XIX династии чувствовали особую связь с культом бога Сета, причем это была семейная традиция, восходившая к очень отдаленным временам. Неоднократно высказывались предположения, что предки Рамсеса I каким-то образом связаны с гиксосскими правителями Египта, как известно почитавшими Сета, или с тем слоем азиатов,

которые остались в долине Нила после изгнания гиксосов и были ассимилированы местным населением.

которые остались в долине Нила после изгнания гиксосов и были ассимилированы местным населением.Восторженное описание резиденции Рамсеса II (в Пи-Рамсесе) сохранилось в папирусах Анастаси II и Анастаси IV. В обоих папирусах говорится, что западная часть Пи-Рамсеса представляет собой «поместье Амона», а южная — «поместье Сета» (Анастаси II, 1, 4; Анастаси IV, 6, 4). Итак, Сет упоминается наравне с великим Амоном. Сам Рамсес II уподоблялся Сету. В сознании египтян Сет, несомненно, был великим божеством Египта. Во времена того же Рамсеса II, как показали раскопки П.Монте, главными богами в Танисе были Амон, Ра, Пта и Сетх (Сутех), причем в текстах они названы богами Рамсеса II.

От грандиозных храмов Сета в Пер-Рамсесе и Танисе остались лишь развалины. Вероятно, аллеи к этим храмам украшались не сфинксами, а изображениями сидящего животного Сета, под подбородком которого стоит фигура правящего царя. Одна такая статуя эпохи XIX династии хранится в собрании египетского музея в Каире. Знаменитое изображение бога сохранилось в скульптурной группе Гора и Сета, возлагающих короны на фараона Рамсеса III; памятник происходит из заупокойного храма последнего в Мединет Абу (Фивы). В Пер-Рамсесе существовало грандиозное празднество юбилеев «эры Сета»; стела «400-летия эры Сета» была воздвигнута здесь Рамсесом II.

Начиная с III Переходного периода (ок. 800 г. до н.э.) отношение к Сету начинает меняться. Если ранее он воспринимался как противоречивое, амбивалентное божество, то теперь он стал символизировать силы зла. В эту эпоху некоторые его статуи были разбиты или переделаны в изображения других богов. С VIII в. до н.э. Сет отождествляется

с Апопом и упоминается только как злое божество. При последних династиях Сет как бог-покровитель завоевателей ассоциируется с персидским игом, его изображения уничтожаются, а иероглифы осла, жирафа и других животных Сета рисуются с вонзёнными в спину ножами. Со времени Позднего царства к празднику

с Апопом и упоминается только как злое божество. При последних династиях Сет как бог-покровитель завоевателей ассоциируется с персидским игом, его изображения уничтожаются, а иероглифы осла, жирафа и других животных Сета рисуются с вонзёнными в спину ножами. Со времени Позднего царства к празднику  Осириса относится ритуал, при котором «осел Сета» закалывается копьем. В Бусирисе удовлетворялись символической жертвой, когда образ осла печатали на жертвенных лепешках. Чтобы сделать безвредной тифоническую силу этого животного, иероглиф «осел» изображался с ножом, вонзённым ему в загривок.

Осириса относится ритуал, при котором «осел Сета» закалывается копьем. В Бусирисе удовлетворялись символической жертвой, когда образ осла печатали на жертвенных лепешках. Чтобы сделать безвредной тифоническую силу этого животного, иероглиф «осел» изображался с ножом, вонзённым ему в загривок.Согласно Плутарху, день рождения Сета — третий предновогодний день — считался в Египте несчастливым: фараоны не занимались в этот день государственными делами, не принимали ответственных решений и никого к себе не допускали. Сет

изображался в виде стилизованного животного с длинными ушами, обычно красноглазого и с красной гривой, или в виде человека с головой такого животного; реже — в виде крокодила, гиппопотама или змея. В эпоху Птолемеев особую популярность приобрели мистерии Гора в Эдфу, детально рассказывающие о повержении и уничтожении теперь уже ставшего ненавистным рыжеволосого бога песков пустыни. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе», рассказывая об отношении египтян к Тифону (Сету), повествует следующее:

изображался в виде стилизованного животного с длинными ушами, обычно красноглазого и с красной гривой, или в виде человека с головой такого животного; реже — в виде крокодила, гиппопотама или змея. В эпоху Птолемеев особую популярность приобрели мистерии Гора в Эдфу, детально рассказывающие о повержении и уничтожении теперь уже ставшего ненавистным рыжеволосого бога песков пустыни. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе», рассказывая об отношении египтян к Тифону (Сету), повествует следующее:…«силу Тифона, сломленную и ослабленную, но еще бунтующую в агонии, унимают и усмиряют всевозможными жертвами. И, напротив, в определенное время, в праздники, египтяне, глумясь, унижают и оскорбляют рыжих людей, а жители Копта, например, валят с ног осла, потому что Тифон был рыжийи это — ослиный цвет. Бусириты же и ликополиты совсем не пользуются трубой, потому что она ревет как осел. И вообще считается, что из-за сходства с Тифоном осел — животное нечистое и колдовское, и египтяне, приготовляя в месяцы Пауни и Фаофи к празднику жертвенные лепешки, вылепляют на них изображение связанного осла. А при совершении обрядов в честь солнца они предписывают священнодействующим не носить на теле золотых вещей и не давать корма ослу».

«Египтяне, считая, что Тифон был красным, приносят также в жертву рыжих быков, при этом осмотр они производят так тщательно, что, если попадется хоть один белый или черный волос, они считают животное негодным: правильно отобранная жертва должна быть не любимой богами, но ненавистной им, поскольку она приняла в себя души нечестивых и неправедных людей, переселившиеся в другие тела. Поэтому египтяне призывали на голову жертвы проклятия и, заколов ее, раньше бросали в реку, а теперь отдают чужеземцам»…

О том же свидетельствует и Диодор Сицилийский в своем трактате «Историческая библиотека»:

«Рыжих быков решено приносить в жертву из-за того, что такого цвета был Тифон, злоумышлявший против Осириса и наказанный Исидой за убийство мужа. Говорят, что в древности и людей, похожих по цвету волос на Тифона, по царскому приказу приносили в жертву перед гробницей Осириса»…

Ритуальные практики, направленные на уничтожение Сета, известны еще с эпохи Древнего царства. Впервые такие ритуалы фиксируются в «Текстах пирамид», где включенность Сета в формировавшийся осирический цикл мифов предопределила негативизацию его образа. Посмертное воскресение царя, отождествлявшегося с Осирисом, предполагало необходимость проведения защитных действий, которые переносились и в ритуальную практику. Одной из главных форм уничтожения, которая будет применяться к Сету в последующих ритуалах — это расчленение его тела:

«Осирис-Мерира, принесен тебе убивший тебя (Сет), используй нож его; Осирис Пепи этот, принесен тебе убивший тебя, разрежь три раза»

(Pyr. 1337c-d: Wsir Mry-Rˁ inw n.k zmȝ kw ir nm.f Wsir Ppy pn inw n.k zmȝ kw šˁ m sp 3)

В изречении 580 описывается принесение красного жертвенного быка, которого в данном контексте можно идентифицировать как Сета:

«Отец, Осирис Пепи, поразил я для тебя (того), кто поразил тебя в качестве быка; зарезал я для тебя (того), кто резал тебя в качестве быка; убил я для тебя (того), кто убил тебя в качестве быка…; отрезал я голову его, отрезал я хвост его, отрезал я руку его, отрезал я ноги его… Ешь, ешь красного быка для плавания по озеру»…

(Pyr. 1544 a-c, 1545 c-d, 1550 a: it Wsir Ppy ḥwi n.k ḥwi tw m iḥ zmȝ.n(i) n.k zmȝ ṯw m zmȝ ngȝ n n.k ngȝ ṯw m ngȝ… šˁ n tp.f šˁ n sd.f šˁ n ˁ.f šˁ n rdwy.f… wnm wnm iḥ dšr n nḫmt š…)

Это обряд жертвоприношения, в результате которого отдельные части тела быка в качестве еды преподносятся различным богам (Pyr. 1546-1549). Однако несомненно, что этот обряд имеет также и магическое значение, в результате которого уничтожается враг умершего, отождествляемого с Осирисом.

Папирусы Louvre 3237 и Louvre 3239 птолемеевского времени изображают Сета в образе змеи. Папирусы представляют собой описание защитного ритуального обряда. Ниже текст из Louvre 3239.

| Это он подобен Сету, «Яростному», | šw mi Stš pȝ nšny |

| урею, змее коварной. | i(ˁ)rt ḏdft bint |

| Вода во рту которого (яд) в качестве пламени. Тот, кто приходит, | mw m rȝ.f m ḫt pȝ nty m iw(t) |

| (причем) лицо его обращено с враждебностью, глаза его окружены | iw ḥr.f ḥs iw irtyfy inḥw |

| ложью. Совершено зло великое в качестве | m grg ir ḳn ˁȝ m |

| повторения подобно тому, (что) сделал он деяние свое против Осириса раньше, | wḥmy mi ir.n.f irt.f r Wsir tȝ |

| когда сделал он (Сет), (так что) он (Осирис) утонул при погружении в воду, | ḥȝt m-ḏr di.f mḥ.f ḥr mw ḏȝt |

| (а) члены его все (были) разрублены. | ḥˁw.f nb pšt |

| Поднимись! Обрати лицо свое позади себя! (поверни назад) | ms(n) ḥw.k ṯw imy ḥr.k n ḥȝ.k |

| Сет, урей, змея | Stš irt ḏdft |

| коварная, вода (яд) в устах его, в пламени (жжёт как огонь). Не приблизишься ты к телу бога! | bint mw m rȝ.f m ḫt nn tkn(.k) r ḥˁw nṯr |

| Это ты, сделавший говорение против четырех черепков | ntk ir ḏd r tȝ 4 dbwt |

| из глины, которые находятся в храме великом Гелиополя (и) два из них | n ṯḥnw nty m ḥwt-ˁȝ m Iwnw 2.t n-imw |

| будут разбиты сегодня. Ударили они голову твою, | st m pȝ hrw ḥww tp.k |

| предотвратили они речь твою, уничтожили они | sȝww ṯswt.k sḥtmw |

| ба твое в месте твоем всяком, закрыли они | bȝ.k m st.k nbt šriw |

| глаз твой, запечатали уста твои. Убит | irt.k ẖtmw rȝ.k zmȝw |

| ты. Умираешь ты в | tw.k mwt.k m |

| месте укрытия твоего. Не приблизишься ты | st bȝbȝw.k nn ẖnw.k |

| для лицезрения бога великого. Приди, поднимайся, | ir mȝȝ nṯr ˁȝ mi ṯs tw |

| Осирис Хентиаментиу! Смотри, пали | Wsir Ḫnty-imntyw mk sḫr |

| мятежники (4 раза) в атаке твоей против меня (2 раза). | sbiw sp 4.m ȝt.k r.i sp 2 |

| Буйно (2 раза) в атаке твоей против меня. Болезнен | ḳȝ sp 2 m ȝt.k r.i mḥr |

| час в атаке твоей против меня, (?) в атаке твоей против меня. Атака твоя против Сета, | ȝt m ȝt.k r.i (?) m ȝt.k r.i iw ȝt.k r Stš |

| урея, того, чья вода в устах в качестве пламени вместе с последователями его, то есть «называемыми» теми, кого повергает | irt mw m rȝ.f m ḫt ḥnˁ zmȝw.f kȝ ḫsf st |

| Ра относительно их. Приди, поднимайся, Осирис-Сепа! Смотри, пали мятежники (4 раза). | Rˁ ḥr.sn mi ṯs tw Wsir-Spȝ mk sḫrw sbiw sp 4 |

Здесь необходимо обратить внимание на одну деталь, Сет (согласно тексту ритуала) подлежит полному уничтожению. Как сообщается в папирусе Louvre 3239, Сета убивают (zmȝw) и он умирает (mwt) после проведения обряда. Представление о Сете как о «мертвеце» становится, по-видимому, важным политико-религиозным представлением эпохи Позднего периода. Сет уже не полноправный член египетского пантеона богов, а демон, которому отказывается в погребении и чьи сущности должны быть уничтожены без возможности восстановления. В религиозных и ритуальных текстах предшествующих периодов это представление о полном уничтожении Сета отсутствовало, поскольку Сет являлся богом, с чьей силой необходимо было считаться. Теперь же Сет представляет опасную и деструктивную силу, которую необходимо побеждать. В этом отношении образ Сета, сложившийся к середине I тыс. до н.э. можно сравнить с образом змея Апопа, против которого также проводились магические ритуалы, направленные на его уничтожение. Образ Сета, называющегося, к тому же в тексте папируса змеей (ḏdft), определенно начинает тяготеть к уподоблению с Апопом, который, как известно, представляет опасность не только для миропорядка, но и для умершего в загробном мире.

Ниже фрагмент еще одного магического текста с описанием защитного «ритуала четырех шаров» (папирус MMA 35.9.21).

| Сделайте защиту его (Осириса) навечно подобно Ра. Дадите вы горячее дыхание ваше | iry.tn zȝ.f r nḥḥ mi Rˁ rdit.tn hh.tn |

| в качестве пламени против Сета подлого с последователями его. | m ḫt ir Stš ẖzw ḥnˁ zmiw.f |

| Отвратите вы его (Сета) от мест всех, в которых находится Осирис. | ˁmḏ.tn sw r bww nbw nty iw Wsir imy |

| Отрежете вы голову его, уничтожите вы ба его, предадите мясо его, | ḥsḳ.tn tp.f sḥtm.tm bȝ.f rdit.tn iwfw.f |

| кости его, ба его пламени. Не допустите вы внутренности его в места все, | ḳsw.f bȝ.f ḥr ḫt nn rdit.tn ẖnw.f r bww nbw |

| в которых находится Осирис, когда он оживляет вас, когда упрочняет он плоть вашу. | nty iw Wsir imw sˁnḫ.f tn srwḏ.f ḥˁw.tn |

Основная цель последовательности этих магических действий заключалась в том, чтобы уничтожить все сущности врага. В ходе ритуала происходило уничтожение головы, тела, костей Сета, которые сгорали в ритуальном пламени. Сет должен был погибнуть вместе «с именем своим и образом своим» (ḥnˁ rn.fḳd.f).

Рыбы тоже считались нечистыми существами и соотносились с Сетом. По словам Плутарха, народ верил, что лепидот (нильский карп), оксиринх (мормирус) и фрагос (вид леща) съели фаллос разорванного на куски Осириса. Поэтому в определенные праздничные дни рыб также приносили в жертву, этих тифонических животных сжигали или затаптывали.

Культовые центры Сета: в Раннединастический период — Омбос и область в Низовье севернее Гелиополя. Позднее также — Гипсель (в XI верхнеегипетском номе), Су (в Фаюмском оазисе), Коптос. Священные

животные: сокол, осёл, антилопа, крокодил, гиппопотам, кабан, жираф, бык, змея. Цвет Сета — цвет пустыни — рыже-красный,

животные: сокол, осёл, антилопа, крокодил, гиппопотам, кабан, жираф, бык, змея. Цвет Сета — цвет пустыни — рыже-красный,  сторона света — юг, растения — салат-латук, дыни и арбузы, часть тела человека — семенники. Планета Меркурий (Сетх эм уха нечер эм дуаит — «Сет в вечерних сумерках, Бог в утренних сумерках») считалась небесным образом бога Сета, изображалась в виде сокола со змеиной шеей и головой Сета. Другой астрономический объект, связанный с Сетом — Месхетиу (Msḫtyw) — созвездие Большая Медведица. Название переводят как «Тот, кто не знает гибели», т.е. никогда не опускается за горизонт. Другое название этого созвездия — «Бычья нога» (Ḫpš, хепеш), принадлежащая Сету, которую Гор (одолев Сета в образе быка) отсек, и забросил в приполярную область небесной сферы. Бедро быка стережёт Изида Хесамут («Изида, Мать Грозная»), в образе «Великой Гиппопотам», в сопровождении крокодилов.

сторона света — юг, растения — салат-латук, дыни и арбузы, часть тела человека — семенники. Планета Меркурий (Сетх эм уха нечер эм дуаит — «Сет в вечерних сумерках, Бог в утренних сумерках») считалась небесным образом бога Сета, изображалась в виде сокола со змеиной шеей и головой Сета. Другой астрономический объект, связанный с Сетом — Месхетиу (Msḫtyw) — созвездие Большая Медведица. Название переводят как «Тот, кто не знает гибели», т.е. никогда не опускается за горизонт. Другое название этого созвездия — «Бычья нога» (Ḫpš, хепеш), принадлежащая Сету, которую Гор (одолев Сета в образе быка) отсек, и забросил в приполярную область небесной сферы. Бедро быка стережёт Изида Хесамут («Изида, Мать Грозная»), в образе «Великой Гиппопотам», в сопровождении крокодилов.«Что до этой передней ноги Сетха, то она в северной части неба, привязанная к кремниевым столбам золотой цепью. Вверено было Исиде-Гиппопотам, после того, как он (Хор) отрезал его (Сета) переднюю ногу, он бросил ее в середину неба, поставлены боги хранить ее, Переднюю Ногу северного неба, и Великая Гиппопотам держит ее так, что она не может двигаться среди богов». (Книга Дня и Ночи)

http://gnozis.info/?q=node/1255

Heruifi.jpg

Seth.jpg

|

Метки: Сет Египет |

СЕТ — ВЛАДЫКА ИСЕФЕТ |

Карлова К.Ф.

СЕТ — «ВЛАДЫКА ИСЕФЕТ»: К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭПИТЕТА

Эпитеты Сета по «Книге победы над Сетом»

С момента своего рождения Сет внес в мир хаос, чем нарушил установленный порядок, поскольку обстоятельства его появления на свет показаны странными, необычными, противоестественными. «Книга победы над Сетом» говорит о том, что Сет сражался еще в чреве матери. Рождение Сета в неположенный срок уже фиксируется в «Текстах пирамид»: «Выплевывается зачатый (Сет), осветил ты ночь» (Pyr. 205a: nšnš iwrt ispš.n.k grḥ). Появление Сета, зачатого в теле богини Нут, происходит посредством выплевывания его наружу. Употребление необычного глагола nšnš — «выплёвывать», для акта рождения Сета, изначально представляет его как бога, чья природа отлична от природы других богов, появление которых обозначается в «Текстах пирамид» глаголом ms — «рождаться».¹

___________________________

[1] Богиня Нут (Nwt) — персонификация неба — изображалась в виде женской фигуры опирающейся о землю ногами на востоке и руками — на западе. Поэтому рождение солнца и звезд происходит из лона богини на востоке. «Выплюнуть» же Сета Нут могла только на западе (где происходит «умирание» светил, а не «рождение»), что еще больше подчеркивает противоестественность рождения Сета через выблёвывание.

Такой набор эпитетов Сета как, например, «владыка грабежа», «радующийся из-за алчности», «владыка разбоя», «сотворяющий разбой», относится к тем нарушениям, в отношении которых в египетском обществе был наложен строгий запрет, который регулировал мир египтянина и обеспечивал постоянное функционирование египетского миропорядка — маат. Действуя подобным образом, Сет не только попирал этот порядок, но и олицетворял собой полную ему противоположность. По этой причине эпитеты Сета — «владыка исефет, управитель лжи», демонстрируют восприятие их египтянами родственными понятиями. Это нашло отражение в источниках времени Нового царства: …«живущие на земле, ненавидящие ложь и исефет» (…ˁnḫw tp-tȝ msḏḏy grg izft). В «Поучении Птахотепа» grg читается как понятие, противоположное маат.

Исефет как «беспорядок» и «хаос» является понятием, противоположным маат. Если маат (mȝˁt, букв. «истинное, праведное; правда»; Wb. II. 18-20) является нормой, регулирующей благое начало в мире (т.е. что-то «правильное» — естественное и приносящее пользу), то исефет означает отрицание и опровержение тех качеств, которые в совокупности составляют норму (Wb. I. 129). Как следует из 17-й главы «Книги мертвых», вершила маат и наказывала творящих исефет коллегия богов: «Приветствую вас, владыки маат, совет богов позади Осириса, осуществляющий резню против преступников» (TB.XVII. 83: inḏ-ḥr.ṯn nbw mȝˁt ḏȝḏȝt ḥȝt Wsir ddy šˁd m izftyw). Помимо этого, Сет в качестве ḥḳȝ n grg («управитель лжи») противополагается термину ḥḳȝ mȝˁt («управитель mȝˁt»), т.е. тому, кто вершит дела по правде,² эпитету с тем же значением nb mȝˁt (LGG V. 508 f.).

Само наделение Сета эпитетом nb izft, нигде более не подтвержденное, является оппозицией эпитету nb mȝˁt, который может присваиваться таким богам, как Осирис, Ра, Ра-Атум, Птах, Амон-Ра (LGG III.639 ff). Кроме того, под эпитетом nb mȝˁt с древнейших времен подразумевался сакральный царь, выполнявший ритуал, и в этом контексте Сет в качестве nb izft будет выступать как субъект, этот ритуал извращающий, что представляется вполне логичным в связи с мотивом бесчинств Сета, собранных в «Книге победы над Сетом».³ В «Реставрационной стеле», закрепившей возврат к доамарнским религиозным представлениям, царь является тем, кто возрождает истинный и законный порядок вещей: «Устранил он исефет по обеим землям, и утвердилась маат в [месте этом]. Дал он, чтобы ложь (стала) отвращением (для) земли как в первый раз»⁴ (dr.n.f izft ḫt tȝwy mȝˁt mnty m [st.s] di.f wn grg m bwt tȝ mi sp.f tpy) [Helck W. Urkunden der 18. Dynastie].

___________________________

[2] Может быть близким по значению эпитету nb mȝˁt — «владыка маат» (LGG V. 508 f.), однако последний эпитет, несомненно, имеет более сильное значение, поскольку обозначает того, кто фактически претворяет маат в жизнь, т.е. сакрального царя или верховное божество.

[3] Структурообразующим для «Книги победы над Сетом» является сюжет о злодеяниях, которые Сет совершил при своем вторжении в Египет после первого изгнания, и связанное с этим его вторичное изгнание. Этот сюжет отсутствует в текстах других магических практик и может иметь важное политическое значение, связанное с теми действиями, которые совершали в Египте чужестранцы (и в первую очередь со стремлением в условиях IV в. до н.э. предотвратить новое персидское вторжение).

[4] Т.е. при ее первоначальном состоянии.

Атрибуты исефет возникают в мире практически почти одновременно с установлением маат. В то же время к середине I тыс. до н.э. принцип исефет переосмысливается в связи с мировоззренческим кризисом, который произошел в Египте в это время. Для того, чтобы проанализировать это, необходимо сделать краткие пояснения относительно воплощения маат в мире.

Ответственность за поддержание в мире идеального соотношения маат и исефет возлагается на сакрального правителя — «царя Верхнего и Нижнего Египта», не только обладающего подобно богам способностью к максимально адекватному проникновению в маат, но и отвечающего за ее функционирование. Однако в том случае, когда царская власть ослабевала или начинался династический кризис, маат истощалась, а ее восстановление в полном объеме становилось возможным тогда, когда к власти приходил царь-ритуалист, способный с помощью ритуалов восстановить маат и далее оптимально сохранять ее. В качестве подтверждения нарушения маат следует вспомнить о нескольких периодах смутных времен египетской истории, из которых хронологически первым и, пожалуй, наиболее значительным, исходя из того впечатления, которое сохранилось в египетской исторической традиции, было смутное время I Переходного периода, наступление которого стало неотвратимым после отступления царей от маат в период Древнего царства. Катастрофы I Переходного периода ярко отразились в художественных текстах первой половины II тыс. до н.э., прежде всего таких, как «Пророчество Неферти» (pErm. 1116B) и «Речение Ипувера» (pLeiden I. 344 recto), которые связаны между собой темой описания бедствий, поразивших египетское общество. В ситуации наступления в I Переходный период полосы бедствий перед египтянами не могла не встать проблема объяснения истоков творимого в мире зла в противопоставлении с образом благого, правящего миром верховного солнечного бога. В «Речении Ипувера» вполне определенно рассматривается отказ от норм маат как сакральным царем, так и несовершенными людьми, а также крушение в связи с этим возможности привычного порядка установленного взаимодействия с верховным божеством. Вновь эта проблема возникла в Поздний период, когда дестабилизация внутренней жизни Египта сопровождалась внешнеполитической опасностью и нависшей угрозой утраты страной независимости. Так, три из четырех попыток персов отвоевания Египта в IV в. до н.э., пришлись на период правления XXX династии. Переосмысление причин этих событий, по-видимому, стали одной из важнейших задач общественно-религиозной мысли этого периода. По-видимому, непосредственно в эпоху оформления «Книги победы над Сетом», при правителях ХХХ династии, отнести проблемы страны за счет каких бы то ни было промахов царей в ритуальной сфере или дефицита недостаточной их сакральности было неприемлемо и означало подорвать статус самих царей, которые, напротив, предпринимали определенные шаги, чтобы показать, что сакральность прочно и имманентно им присуща. Оппозиция маат и исефет в «Книге победы над Сетом» стала больше выражена и, во всяком случае, более персонифицирована, чем в религиозных текстах III-II тыс. до н.э. Сет по своим качествам и приписанным ему деяниям, а также по обозначенному в рамках его эпитетов статусу оказывается не просто антагонистом маат — он «владыка исефет», что влечет за собой возложение на него полной ответственности за все зло в мироздании. Такая трактовка теодицеи⁵ египетским жречеством в рассматриваемый период не только должна была быть наиболее приемлемой с их точки зрения, но и была обусловлена всеми предшествующими этапами развития египетской религии, которая к середине I тыс. до н.э. подошла к дуализму в осмыслении мира с резким противопоставлением светлого и темного начал в нем. Образ Сета в том виде, как он представлен на позднем этапе развития египетской религии, довольно точно описан Плутархом в его трактате «Об Исиде и Осирисе». Он сравнивает качества Осириса и Сета, отмечая, что в противоположность благому принципу, воплощающемуся в Осирисе, Сет действует как сила разрушительная в природе (DIO.45.369A; 59.375B) и в духовной сфере (DIO.27.361D). В своей интерпретации Сета-Тифона Плутарх соединяет духовные и материальные черты его природы, которые вполне согласуются с обликом Сета, представленным в рассмотренных ритуалах: «Тифон же в пределах души — все бурное, титаническое, неразумное и непостоянное, а в материальной части — смертное, вредоносное, возбудительное и связанное с неупорядоченными сроками, нарушением пропорций» (DIO.49.371B-C). Клемм (P.Klemm) предложил очень интересную интерпретацию причины демонизации Сета: по его мнению, наделение Сета качествами антибога стало возможным в результате изменений, произошедших в египетском религиозном сознании в эпоху Амарны, когда в наиболее широкой форме развернулась эксплицитная⁶ теология и развился теологический дискурс.

___________________________

[5] Тheodicea (от греч. Θεοδικία; θεός — «бог, божество» + δίκη — «справедливость, возмездие») — совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире: так называемой, проблемы зла.

[6] Эксплицитный (лат. explicitum) — явный, открытый.

Поиски истоков зла в мире в Поздний период воплощаются в некоем едином и, по законам архаического сознания, персонифицируемом начале, и связаны с переживаемыми государством политическими катастрофами, вызванными упадком царской власти. Однако причины трансформации направления в теологической мысли нельзя сводить только к упадку царской власти: независимо от своего политического могущества, какие бы патерналистские цели царская власть не ставила перед собой, она была бессильна радикально изменить ситуацию в обществе Египта I тыс. до н.э., ставшего в гораздо большей степени, чем раньше, ареной конкурентной борьбы всевозможных частных и корпоративных интересов и, в целом, создавшего достаточно пессимистическое (особенно в сравнении с прежними эпохами) мировоззрение. Данный пессимизм проявляется, в частности, в уверенности в том, что люди подвержены всевозможным соблазнам и мирятся со злом, когда оно приносит им выгоду; однако свести истоки зла в мире исключительно к несовершенству человеческого общества при общем для архаики позитивном отношении к земному миру и его ценностям было бы едва ли возможно. Не случайно в «Речении Ипувера», которое, как уже говорилось, возводило истоки зла в мире как к несовершенству людей, так и к персональной ответственности царя, первый мотив присутствует скорее на уровне абстрактного представления, в то время как второй предлагает конкретное объяснение текущего бедственного положения страны. В ситуации I тыс. до н.э. именно Сет объявлялся источником зла для всего существующего, что стало логичным итогом развития его образа в контексте мифа об Осирисе, поскольку, убив Осириса, Сет привнес в мир преступление и зло. Если ранее, в религиозной традиции до Позднего периода, любой кризис завершался торжеством принципа маат, то теперь Сет выступает как антагонист маат, который не подвластен единому для всех богов закону мироздания и способен его поколебать. По этой причине определяющим вектором развития религии Позднего периода стала боязнь несоблюдения ритуалов и предписаний, которые были необходимы для функционирования маат. Не случайно, что в Поздний период приобретают актуальность представления о возможной эсхатологической катастрофе в том случае, если ритуалы и предписания не будут исполняться в необходимом объеме. Теперь этот образ мыслей в гораздо более значительной степени, чем раньше, связан с представлением о том, что весь мир за пределами Египта враждебен и опасен по причине того, что там нет маат. По этой причине Сет воплощает в себе не только всю чужеземную и враждебную силу, но и хаос пограничья между Египтом и областями инобытия, каковым представляются чужеземные страны. Иными словами, он начинает представлять опасность в двойном аспекте — не только как враг порядка в египетском обществе, но и как враждебное существо инобытийного мира, способное поколебать основы мироздания. Ранее такие функции страшного космического врага, как известно, приписывались только змею Апопу, нападающему на солнечную барку.

Подводя итог, можно заключить, что представление о Сете как об абсолютно злом начале мироздания, которое является в «Книге победы над Сетом» основным, породило фундаментальное несоответствие поведения Сета нормам маат. При этом некоторые отрицательные качества Сета получают свое развитие еще в Древнем царстве, в то время как другие он приобретает только на стадии демонизации в I тыс. до н.э. Весь образ действий Сета является отклонением от норм, и в итоге он становится той собирательной фигурой, в которой сосредоточились все принципы, противоположные закону маат. И в этой связи наделение Сета эпитетом nb izft — «владыка исефет» в «Книге победы над Сетом» очень показательно, поскольку наиболее полно обозначает именно такое обобщенное восприятие его образа, ставшее особенно актуальным к Позднему периоду.

Карлова К.Ф. Образ бога Сета в древнеегипетской религии Позднего периода.

_______________________________

СЕТ — «ВЛАДЫКА ИСЕФЕТ»: К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭПИТЕТА

Эпитеты Сета по «Книге победы над Сетом»

| сражавшийся во чреве | ˁḥȝ m ẖt (Urk. VI.7.4) |

| задумал он зло, прежде чем вышел он из чрева | kȝ.n.f ḏw nn pr.n.f m ẖt (Urk. VI. 39.8) |

| создал беспорядок (шум), прежде чем воссуществовал он | sḫpr ḫnn nn ḫpr.f (Urk.VI.39.9) |

| творящий зло | iry (bw) ḏw (Urk.VI.7.5) |

| сбившийся с пути | thȝw mtnw (Urk.VI.7.5) |

| любящий сражения | mrw ˁḥȝ (Urk.VI.7.7) |

| довольный нарушениями | ḥtp ḥr ḫnnw (Urk.VI.7.7) |

| укрывающий свое лицо от того, кто старше его | ḥbs ḥr.f r iȝw r.f (Urk.VI.7.8) |

| возвысивший зло | ṯny ḏw (Urk.VI.7.9) |

| делающий зло | iry ḏw (Urk. VI.39.2) |

| установивший горе | wḏ šnnw (Urk. VI.7.9) |

| во вражде к отцу отцов своих | m ḫrwy n it itw.f (Urk.VI.7.10) |

| обходящий законы | mk hȝpw (Urk.VI.7.11) |

| применяющий силу | iry m pḥty (Urk.VI.7.11) |

| вор | ḥˁdȝ (Urk.VI.7.13) |

| владыка исефет | nb izft (Urk.VI.7.13) |

| управитель лжи | ḥkȝ n grg (Urk.VI.7.13) |

| командующий этот преступниками | ṯsw pw n ḫbntyw (Urk.VI.7.14) |

| довольный из-за разделения | ḥtpy ḥr tš (Urk.VI.7.15) |

| ненавидящий братство | msḏy snsn (Urk.VI.7.15) |

| неправедный сердцем перед богами | twȝ n ib.f m-ˁ nṯrw (Urk.VI.7.16) |

| устанавливающий вражду | wpt ḥrwy (Urk.VI.7.17) |

| сотворяющий разделение | sḫpr ḫbḫbt (Urk.VI.7.17) |

| злой | dbhȝ (Urk.VI.7.18) |

| творящий разрушение | ḳmȝ ḥȝḳ (Urk.VI.7.18) |

| владыка грабежа | nb ḥˁḏȝ (Urk.VI.7.19) |

| радующийся из-за алчности | ḥtpy ḥr ˁwn (Urk.VI.7.19) |

| владыка разбоя | nb iwȝy (Urk.VI.7.20) |

| сотворяющий разбой | sḫpr ˁwˁy (Urk.VI.7.20) |

| причиняющий зло | iry ḳn(w) (Urk.VI.7.21) |

| умножающий зло | wḥmy ḳnw (Urk.VI.39.2) |

| сотворяющий вред | sḫpr nkn (Urk.VI.7.21) |

| задумывающий мятеж в неправде | ḫmt sbiw(t) m nf (Urk.VI.7.22) |

С момента своего рождения Сет внес в мир хаос, чем нарушил установленный порядок, поскольку обстоятельства его появления на свет показаны странными, необычными, противоестественными. «Книга победы над Сетом» говорит о том, что Сет сражался еще в чреве матери. Рождение Сета в неположенный срок уже фиксируется в «Текстах пирамид»: «Выплевывается зачатый (Сет), осветил ты ночь» (Pyr. 205a: nšnš iwrt ispš.n.k grḥ). Появление Сета, зачатого в теле богини Нут, происходит посредством выплевывания его наружу. Употребление необычного глагола nšnš — «выплёвывать», для акта рождения Сета, изначально представляет его как бога, чья природа отлична от природы других богов, появление которых обозначается в «Текстах пирамид» глаголом ms — «рождаться».¹

___________________________

[1] Богиня Нут (Nwt) — персонификация неба — изображалась в виде женской фигуры опирающейся о землю ногами на востоке и руками — на западе. Поэтому рождение солнца и звезд происходит из лона богини на востоке. «Выплюнуть» же Сета Нут могла только на западе (где происходит «умирание» светил, а не «рождение»), что еще больше подчеркивает противоестественность рождения Сета через выблёвывание.

Такой набор эпитетов Сета как, например, «владыка грабежа», «радующийся из-за алчности», «владыка разбоя», «сотворяющий разбой», относится к тем нарушениям, в отношении которых в египетском обществе был наложен строгий запрет, который регулировал мир египтянина и обеспечивал постоянное функционирование египетского миропорядка — маат. Действуя подобным образом, Сет не только попирал этот порядок, но и олицетворял собой полную ему противоположность. По этой причине эпитеты Сета — «владыка исефет, управитель лжи», демонстрируют восприятие их египтянами родственными понятиями. Это нашло отражение в источниках времени Нового царства: …«живущие на земле, ненавидящие ложь и исефет» (…ˁnḫw tp-tȝ msḏḏy grg izft). В «Поучении Птахотепа» grg читается как понятие, противоположное маат.

Исефет как «беспорядок» и «хаос» является понятием, противоположным маат. Если маат (mȝˁt, букв. «истинное, праведное; правда»; Wb. II. 18-20) является нормой, регулирующей благое начало в мире (т.е. что-то «правильное» — естественное и приносящее пользу), то исефет означает отрицание и опровержение тех качеств, которые в совокупности составляют норму (Wb. I. 129). Как следует из 17-й главы «Книги мертвых», вершила маат и наказывала творящих исефет коллегия богов: «Приветствую вас, владыки маат, совет богов позади Осириса, осуществляющий резню против преступников» (TB.XVII. 83: inḏ-ḥr.ṯn nbw mȝˁt ḏȝḏȝt ḥȝt Wsir ddy šˁd m izftyw). Помимо этого, Сет в качестве ḥḳȝ n grg («управитель лжи») противополагается термину ḥḳȝ mȝˁt («управитель mȝˁt»), т.е. тому, кто вершит дела по правде,² эпитету с тем же значением nb mȝˁt (LGG V. 508 f.).

Само наделение Сета эпитетом nb izft, нигде более не подтвержденное, является оппозицией эпитету nb mȝˁt, который может присваиваться таким богам, как Осирис, Ра, Ра-Атум, Птах, Амон-Ра (LGG III.639 ff). Кроме того, под эпитетом nb mȝˁt с древнейших времен подразумевался сакральный царь, выполнявший ритуал, и в этом контексте Сет в качестве nb izft будет выступать как субъект, этот ритуал извращающий, что представляется вполне логичным в связи с мотивом бесчинств Сета, собранных в «Книге победы над Сетом».³ В «Реставрационной стеле», закрепившей возврат к доамарнским религиозным представлениям, царь является тем, кто возрождает истинный и законный порядок вещей: «Устранил он исефет по обеим землям, и утвердилась маат в [месте этом]. Дал он, чтобы ложь (стала) отвращением (для) земли как в первый раз»⁴ (dr.n.f izft ḫt tȝwy mȝˁt mnty m [st.s] di.f wn grg m bwt tȝ mi sp.f tpy) [Helck W. Urkunden der 18. Dynastie].

___________________________

[2] Может быть близким по значению эпитету nb mȝˁt — «владыка маат» (LGG V. 508 f.), однако последний эпитет, несомненно, имеет более сильное значение, поскольку обозначает того, кто фактически претворяет маат в жизнь, т.е. сакрального царя или верховное божество.