-Метки

sol invictus Деметра Зодиак абраксас агатодемон алконост амон анджети анубис апедемак апис аполлон артемида атаргатис афина афродита ба баал баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция гросс дельфиний дионис диоскуры египет жезл жертвоприношение завет загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар ка кадуцей кастор кербер керы комоедицы лабиринт лабранды лабрис латона лев лето маат маахес мании масленица мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика мокошь наос народы моря немесида никола нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис оусень пан пасха персей персефона полидевк посох поэтика птах пятница ра рим русалки сатир сатурналии себек серапис сет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут урей уроборос фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс эвмениды эгида эридан эринии этимология этруски юпитер ярило

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ДНЕВНИК |

Сет, значение имени

Атаргатис

Наказание Сета

Фракийский всадник

Гемма Иуды

Сет Змееборец

Зеркало, увитое змеей

Святилище Зевса в Лабрандах

Многоликий Геракл

Бык Юлиана

Священный брак с быком

Геката Мудрая, Единородная, Страшная

Орфическая философия Загрея

Призы́вные эпитеты Аполлона и Диониса

От Фасиса до Танаиса

Селена-Геката в сонетах М. Волошина

Эпитеты Гекаты

Аполлон на Боспоре и в Ольвии

Лягушки на древнеегипетских сосудах

Образы рая в раннехристианских мозаиках

Духовная сущность Ка

Духовная сущность Ба

Духовная сущность Ах

Пат и рехит

Хеб-сед

Триады Менкаура

Египетские короны дешрет и хеджет

Палетка Нармера

Исида в эпоху синкретизма

Воскресение, египетская традиция

Культ императора

Нумены

Додонский оракул

Сечет и сечетиу

Дионис Медовый

Иакх

Загрей, минойское наследие

Прибытие Диониса

Дионис в Дельфах

Козленок в молоке

Жертвоприношение. Менадическая традиция

Птах, тот кто южнее Белых стен

Бастет-Сотис

Веста

Дедал

Сол Непобедимый

Yhwh & Mwt

Маат

Метемпсихоз в греческой философии

Обрезание в Древнем Египте

Дева-мать

Орфический культ

Культовые маски эпохи Рима

Анубис в римском Египте

Сет-Ра

Скипетр уас

Ника, богиня победы

Пан

Сатиры и силены

Аполлон Рассветный

Аполлон Дельфиний

Жертвоприношения

Эпагомены

Лето (Латона)

Эволюция образа Сета

Эволюция образа Сета (II)

Эволюция образа Сета (III)

Эволюция образа Сета (IV)

Культ Сета в оазисах

Мелькарт

Геракл финикийский

Римские персонификации

Коровы Гериона

Господь Завета

Загрей

Иноименные Дионисы

Дионис & Аполлон

Менады

Герои

Зевс Критский

Зевс Лабрандский

Элевсинская традиция в Понте

Религия таинств

Артемида Пергская

Свобода

Геката

Сосиполь Элейский

Деметрий Полиоркет

Крылья на голове Горгоны

Деметра Гневная

Немесида

Саркофаг Уварова

Фиванский дракон

Гении рек

Баал

Диоскуры

12 подвигов Геракла в нумизматике

Киклопы

Катоблепас

Кербер

Эридан, небесная река

Сабазий

Памятник мемфисской теологии

Птах — владыка Мемфиса

Осирис, эволюция образа

Время и безвремение

Погребение и трансформация

Хатхор, госпожа Дендеры

По ту сторону неба

Притяжение Великой Матери

Исида, «Украшение сокровенное»

Jovi Pater

Бес

Хатхор-Сехмет

Три Диониса Диодора Сицилийского

Эгида

Гарпократ

Амулеты-змеевики

Культ Персея в Понте

Митридат Евпатор — «Новый Дионис»

Зевс

Мемфисский богословский трактат

Гор & Осирис

Абраксас

Артемида

Гимн Артемиде

Мистерии Осириса в Абидосе

Христианская символика

Венки оправдания из херсонесского некрополя

Герма

Наос

Патера из Парабьяго

Медуза Горгона, Иштар и др.

Птолемей, этимология имени

Палеогенезис Страшного суда

Афродита, этимология

Полярная Стража

Два Царя — Два Солнца

Возникновение Раннего Царства Древнего Египта

Объединение Северного и Южного Египта

Лары и гении

Невунс, Нептун, Посейдон

Хтонические божества этрусков

Осирис

Ра & Осирис, эволюция образа

Апис

Серапис

Амон

Сет

Сет — владыка исефет

Себек-Ра — прекрасноликий крокодил

Апедемак

Изида

О природе богов

Египетская религия

Единый Бог Египта

Гор Бехдетский

Мистерия египетского годичного цикла

Гелиакический восход Сириуса

Обрядовый цикл, связанный с Осирисом

Календарная система Египта

Астрономия в Древнем Египте

Египетская зодиакальная традиция

Псеглавцы

Кадуцей

«Иоанн Креститель» Леонардо да Винчи

Культ в Мероэ

Античные авторы о Египте

Макробий о солнечных божествах

Дионисийские Мистерии

Элевсинские Мистерии

Дионисийские оргии

Дионис Загрей

Дионисовы проявления

Культ умирающего бога

Эволюция культа Диониса

Аполлон архаичный

Гомеровский вопрос

Орфей

Орфики

Мистерии Таммуза и Адониса

Культ Митры

Лев

Коптские ткани-медальоны

Клятвы и заклятия

Греческие герои

Небесная Колесница

Этимология слова «Бог»

Русь

Пасха в египетских зодиаках

Пасха

Александрийский маяк

Единорог

Двуглавый Орел

Крест

Народные верования

Всадники Апокалипсиса

Весенний Солнцеворот

Хорс

Велес

Масленица

Оусень

Никола & Велес

Мокошь

Мировое Дерево

Девы-Птицы

Сирены и не только

Гамаюн

Античная мозаика

Распятые Девы

Гросс

Число имени

Магические квадраты

Тихо и светло

Поэтика

Путь Странника или учение Гйотта

Атаргатис

Наказание Сета

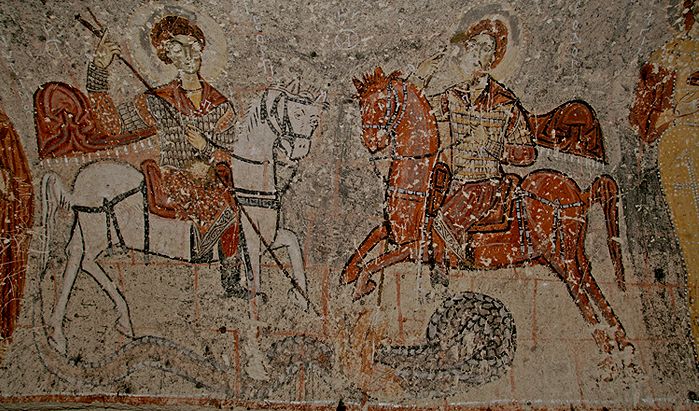

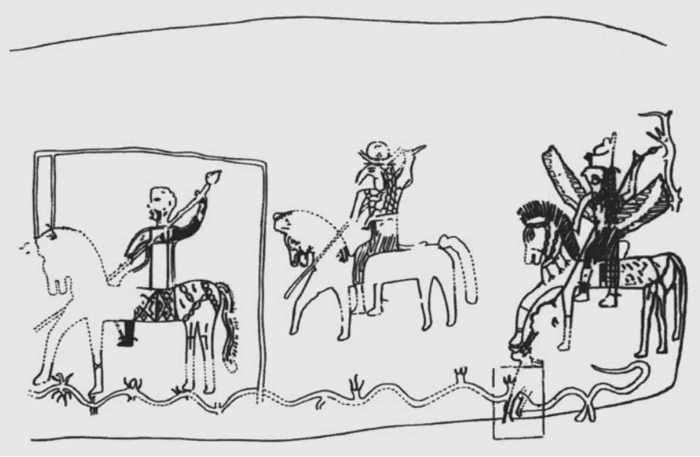

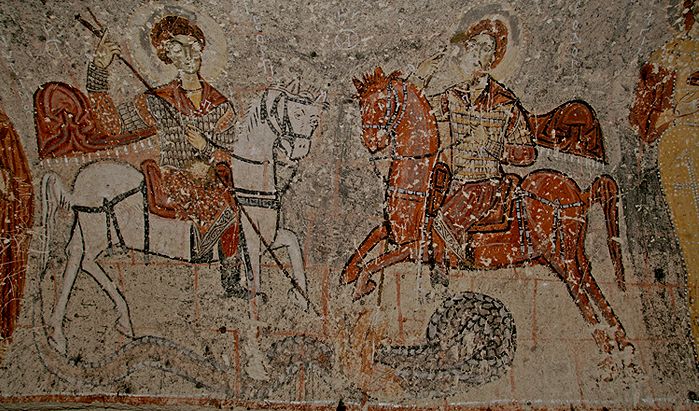

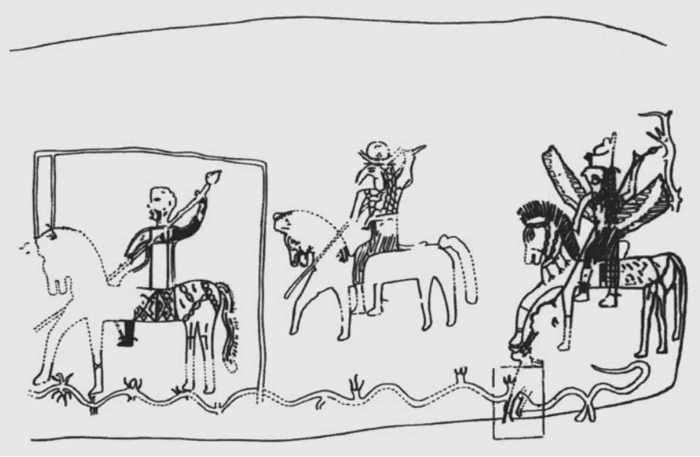

Фракийский всадник

Гемма Иуды

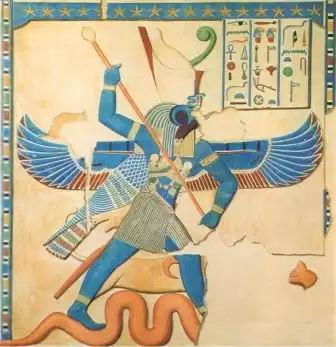

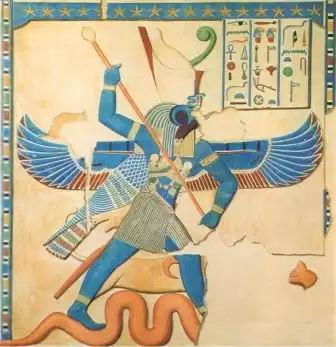

Сет Змееборец

Зеркало, увитое змеей

Святилище Зевса в Лабрандах

Многоликий Геракл

Бык Юлиана

Священный брак с быком

Геката Мудрая, Единородная, Страшная

Орфическая философия Загрея

Призы́вные эпитеты Аполлона и Диониса

От Фасиса до Танаиса

Селена-Геката в сонетах М. Волошина

Эпитеты Гекаты

Аполлон на Боспоре и в Ольвии

Лягушки на древнеегипетских сосудах

Образы рая в раннехристианских мозаиках

Духовная сущность Ка

Духовная сущность Ба

Духовная сущность Ах

Пат и рехит

Хеб-сед

Триады Менкаура

Египетские короны дешрет и хеджет

Палетка Нармера

Исида в эпоху синкретизма

Воскресение, египетская традиция

Культ императора

Нумены

Додонский оракул

Сечет и сечетиу

Дионис Медовый

Иакх

Загрей, минойское наследие

Прибытие Диониса

Дионис в Дельфах

Козленок в молоке

Жертвоприношение. Менадическая традиция

Птах, тот кто южнее Белых стен

Бастет-Сотис

Веста

Дедал

Сол Непобедимый

Yhwh & Mwt

Маат

Метемпсихоз в греческой философии

Обрезание в Древнем Египте

Дева-мать

Орфический культ

Культовые маски эпохи Рима

Анубис в римском Египте

Сет-Ра

Скипетр уас

Ника, богиня победы

Пан

Сатиры и силены

Аполлон Рассветный

Аполлон Дельфиний

Жертвоприношения

Эпагомены

Лето (Латона)

Эволюция образа Сета

Эволюция образа Сета (II)

Эволюция образа Сета (III)

Эволюция образа Сета (IV)

Культ Сета в оазисах

Мелькарт

Геракл финикийский

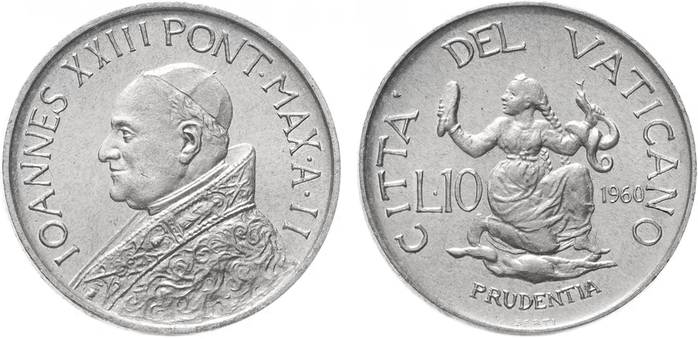

Римские персонификации

Коровы Гериона

Господь Завета

Загрей

Иноименные Дионисы

Дионис & Аполлон

Менады

Герои

Зевс Критский

Зевс Лабрандский

Элевсинская традиция в Понте

Религия таинств

Артемида Пергская

Свобода

Геката

Сосиполь Элейский

Деметрий Полиоркет

Крылья на голове Горгоны

Деметра Гневная

Немесида

Саркофаг Уварова

Фиванский дракон

Гении рек

Баал

Диоскуры

12 подвигов Геракла в нумизматике

Киклопы

Катоблепас

Кербер

Эридан, небесная река

Сабазий

Памятник мемфисской теологии

Птах — владыка Мемфиса

Осирис, эволюция образа

Время и безвремение

Погребение и трансформация

Хатхор, госпожа Дендеры

По ту сторону неба

Притяжение Великой Матери

Исида, «Украшение сокровенное»

Jovi Pater

Бес

Хатхор-Сехмет

Три Диониса Диодора Сицилийского

Эгида

Гарпократ

Амулеты-змеевики

Культ Персея в Понте

Митридат Евпатор — «Новый Дионис»

Зевс

Мемфисский богословский трактат

Гор & Осирис

Абраксас

Артемида

Гимн Артемиде

Мистерии Осириса в Абидосе

Христианская символика

Венки оправдания из херсонесского некрополя

Герма

Наос

Патера из Парабьяго

Медуза Горгона, Иштар и др.

Птолемей, этимология имени

Палеогенезис Страшного суда

Афродита, этимология

Полярная Стража

Два Царя — Два Солнца

Возникновение Раннего Царства Древнего Египта

Объединение Северного и Южного Египта

Лары и гении

Невунс, Нептун, Посейдон

Хтонические божества этрусков

Осирис

Ра & Осирис, эволюция образа

Апис

Серапис

Амон

Сет

Сет — владыка исефет

Себек-Ра — прекрасноликий крокодил

Апедемак

Изида

О природе богов

Египетская религия

Единый Бог Египта

Гор Бехдетский

Мистерия египетского годичного цикла

Гелиакический восход Сириуса

Обрядовый цикл, связанный с Осирисом

Календарная система Египта

Астрономия в Древнем Египте

Египетская зодиакальная традиция

Псеглавцы

Кадуцей

«Иоанн Креститель» Леонардо да Винчи

Культ в Мероэ

Античные авторы о Египте

Макробий о солнечных божествах

Дионисийские Мистерии

Элевсинские Мистерии

Дионисийские оргии

Дионис Загрей

Дионисовы проявления

Культ умирающего бога

Эволюция культа Диониса

Аполлон архаичный

Гомеровский вопрос

Орфей

Орфики

Мистерии Таммуза и Адониса

Культ Митры

Лев

Коптские ткани-медальоны

Клятвы и заклятия

Греческие герои

Небесная Колесница

Этимология слова «Бог»

Русь

Пасха в египетских зодиаках

Пасха

Александрийский маяк

Единорог

Двуглавый Орел

Крест

Народные верования

Всадники Апокалипсиса

Весенний Солнцеворот

Хорс

Велес

Масленица

Оусень

Никола & Велес

Мокошь

Мировое Дерево

Девы-Птицы

Сирены и не только

Гамаюн

Античная мозаика

Распятые Девы

Гросс

Число имени

Магические квадраты

Тихо и светло

Поэтика

Путь Странника или учение Гйотта

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 41 пользователям

СЕТ. ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ |

Дмитрий Зеленцов

ОБ ИМЕНИ БОГА СЕТА И ЕГО ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

В египетских текстах встречаются самые разнообразные формы написания имени Сет: Stḫ, Stẖ, Stš. Наиболее распространенным вариантом, который, в частности, имеет место в Текстах Пирамид (за исключением пирамиды Унаса) является идеограмма Stš. Кроме того, имя этого бога может обозначаться только одним символом так называемого животного Сета, лежащего или сидящего, либо же сидящего бога с головой животного (как, например, в текстах пирамиды Унаса). Эти символы могут сопровождаться или замещаться в Текстах Пирамид однобуквенными знаками, причем не всегда одними и теми же. Зачастую они могут комбинироваться с одним из обычных детерминативов богов или тем или иным изображением животного Сета.

Сет (Seth) — устоявшийся греческий вариант произнесения данного имени.¹ Тогда как собственно древнеегипетский мог варьироваться в зависимости от времени и места. Так нижнеегиетским произношением было Setekh (изначально Sutekh), тогда как верхнеегипетским — Set (изначально — Sut). Оригинальное произношение, по мнению Те Вельде, было Suta.

_____________________________

[1] Σήθ ὁ indecl. Сет (египетское божество, соотв. греч. Тифону) Plut.

Значение имени Сет, согласно современным этимологическим стандартам, представляется неясным. Тем не менее, гораздо более важное значение для понимания роли и места данного бога в древнеегипетской религии и мифологии будут иметь объяснения имени Сета, предложенные самими носителями этих воззрений, пусть, с позиции современной науки они и будут выглядеть как псевдоэтимологии.

Как отмечает Те Вельде, «египтяне не задумывались на тем, чтобы рассматривать истинность этимологии в соответствии нашими западными стандартами. Этимология должна быть логичной и истинной с теологической точки зрения. Раскрытие секрета имени должно было также обозначать раскрытие секрета сущности. Египетский теолог принимал этимологию имени Сет как вызывающего хаос, угнетателя или «разбивающего на куски» в качестве истинных, поскольку подобные объяснения соответствовали мифической функции Сета».

Плутарх в труде «Об Исиде и Осирисе» пишет: «А имя «Сет», коим они зовут Тифона, имеет такой смысл: оно означает «покоряющий» и «побеждающий», во множестве случаев оно значит «обращающий в бегство» и «превосходящий». По мнению исследователей, толкование, приводимое Плутархом, не является его собственным, но восходит к египетской традиции. Немецкий египтолог Кеес возводит такую этимологию к египетским толкованиям и прослеживает ее до египетских слов, означающих «приводящий в замешательство, разбивающий/разрывающий на куски».

Осириса, жертву Сета, иногда именовали «лишившимся конечностей», откуда можно сделать предположение, что имеется некоторая связь между мотивом «разрывающего на части» в мифе об Осирисе и этимологией имени Сета, однако сложно сказать, что именно здесь первично. Ж.Даресси утверждает, что произошло своего рода наложение смыслов и Stš означает «тот, кто расчленил, разрубил Осириса».

На основании аналогичного созвучия устанавливается и тесная связь между животным Сета и грифоном. Имя этого существа с телом животного, крыльями и головой орла записывается как tštš — «тот, кто разрывает на куски».

Кроме того, идеограмма tš также означает «граница», «разделение», что заставляет вспомнить о Сете как о боге чужеземных стран и боге границ.

Родственная ей идеограмма tšj — «оставлять, убегать» (вероятно, отсюда значение имени Сета как «обращающего вспять») — обретает и весьма негативный аспект. Хэйес пишет: «Во всех многочисленных примерах, когда появляется tšj, его контекст почти всегда означает «сбежать», «оставить», «пропустить», когда долг, верность или некое иное обязательство требует чьего-либо присутствия».

Кроме того, один из иероглифов, которым обозначали Сета имеет значение «разделяющий» (tšj). Так, про него говорили, что Сет «получает удовольствие от разделения и ненавидит дружбу».

Известный британский египтолог Маргарет Мюррей предлагает совершенно иную этимологию. Она пишет: «Поскольку данное имя начинается с S, то мы склонны предположить здесь наличие каузатива² как в имени крокодилоголового бога Себека (Se-bek), «вызывающий беременность». В таком случае Se-tekh будет означать «опьяняющий, приводящий к опьянению», где опьянение рассматривалось как одержимость богом» (сравн. с культом Вакха).

_____________________________

[2] каузатив (лат. causativus) — форма некоторых глаголов, обозначающие действие над кем-либо или чем-либо, вынуждающее (побуждающее) объекты совершать действия или изменять свое состояние.

Интересно, что в Лейденском папирусе Сет олицетворяет опьяняющую силу пива: «Сет станет необузданным, когда пожелает завоевать сердце в этом своем имени пива. Он смущает сердце завоевать сердце врага, злодея, мертвеца, будь-то мужчина или женщина».

Касательно потенциальных вакханалий, то, согласно Йойоту, Сет и Хатхор, знаменитая богиня опьянения и любви, являлись покровителями вина. Тем не менее, у нас нет никаких доказательств, что древние египтяне, оставившие нам стелу с их совместным изображением, действительно принимали участие в чем-то подобном. Тем не менее, известно, что Сету делались подношения в виде вина.

Таким образом, мы можем предположить наличие комплекса отчасти взаимосвязанных значений имени Сета, которые позволяют лучше прояснить сущность и функцию этого божества, прежде всего как божества войны. Основу его составляют совершенно недвусмысленные толкования Плутарха: «покоряющий», «побеждающий», «обращающий в бегство» и «превосходящий». Сюда же относится и «разрывающий на куски» (хотя и обретшее впоследствии негативное значение), а также образность грозного грифона. Связь с вином и опьянением лишь подтверждает предыдущие толкования и даже придает им большую глубину, поскольку, как известно священное опьянение было важнейшей частью воинских культов древности.

_______________________________

ОБ ИМЕНИ БОГА СЕТА И ЕГО ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

В египетских текстах встречаются самые разнообразные формы написания имени Сет: Stḫ, Stẖ, Stš. Наиболее распространенным вариантом, который, в частности, имеет место в Текстах Пирамид (за исключением пирамиды Унаса) является идеограмма Stš. Кроме того, имя этого бога может обозначаться только одним символом так называемого животного Сета, лежащего или сидящего, либо же сидящего бога с головой животного (как, например, в текстах пирамиды Унаса). Эти символы могут сопровождаться или замещаться в Текстах Пирамид однобуквенными знаками, причем не всегда одними и теми же. Зачастую они могут комбинироваться с одним из обычных детерминативов богов или тем или иным изображением животного Сета.

Сет (Seth) — устоявшийся греческий вариант произнесения данного имени.¹ Тогда как собственно древнеегипетский мог варьироваться в зависимости от времени и места. Так нижнеегиетским произношением было Setekh (изначально Sutekh), тогда как верхнеегипетским — Set (изначально — Sut). Оригинальное произношение, по мнению Те Вельде, было Suta.

_____________________________

[1] Σήθ ὁ indecl. Сет (египетское божество, соотв. греч. Тифону) Plut.

Значение имени Сет, согласно современным этимологическим стандартам, представляется неясным. Тем не менее, гораздо более важное значение для понимания роли и места данного бога в древнеегипетской религии и мифологии будут иметь объяснения имени Сета, предложенные самими носителями этих воззрений, пусть, с позиции современной науки они и будут выглядеть как псевдоэтимологии.

Как отмечает Те Вельде, «египтяне не задумывались на тем, чтобы рассматривать истинность этимологии в соответствии нашими западными стандартами. Этимология должна быть логичной и истинной с теологической точки зрения. Раскрытие секрета имени должно было также обозначать раскрытие секрета сущности. Египетский теолог принимал этимологию имени Сет как вызывающего хаос, угнетателя или «разбивающего на куски» в качестве истинных, поскольку подобные объяснения соответствовали мифической функции Сета».

Плутарх в труде «Об Исиде и Осирисе» пишет: «А имя «Сет», коим они зовут Тифона, имеет такой смысл: оно означает «покоряющий» и «побеждающий», во множестве случаев оно значит «обращающий в бегство» и «превосходящий». По мнению исследователей, толкование, приводимое Плутархом, не является его собственным, но восходит к египетской традиции. Немецкий египтолог Кеес возводит такую этимологию к египетским толкованиям и прослеживает ее до египетских слов, означающих «приводящий в замешательство, разбивающий/разрывающий на куски».

Осириса, жертву Сета, иногда именовали «лишившимся конечностей», откуда можно сделать предположение, что имеется некоторая связь между мотивом «разрывающего на части» в мифе об Осирисе и этимологией имени Сета, однако сложно сказать, что именно здесь первично. Ж.Даресси утверждает, что произошло своего рода наложение смыслов и Stš означает «тот, кто расчленил, разрубил Осириса».

На основании аналогичного созвучия устанавливается и тесная связь между животным Сета и грифоном. Имя этого существа с телом животного, крыльями и головой орла записывается как tštš — «тот, кто разрывает на куски».

Кроме того, идеограмма tš также означает «граница», «разделение», что заставляет вспомнить о Сете как о боге чужеземных стран и боге границ.

Родственная ей идеограмма tšj — «оставлять, убегать» (вероятно, отсюда значение имени Сета как «обращающего вспять») — обретает и весьма негативный аспект. Хэйес пишет: «Во всех многочисленных примерах, когда появляется tšj, его контекст почти всегда означает «сбежать», «оставить», «пропустить», когда долг, верность или некое иное обязательство требует чьего-либо присутствия».

Кроме того, один из иероглифов, которым обозначали Сета имеет значение «разделяющий» (tšj). Так, про него говорили, что Сет «получает удовольствие от разделения и ненавидит дружбу».

Известный британский египтолог Маргарет Мюррей предлагает совершенно иную этимологию. Она пишет: «Поскольку данное имя начинается с S, то мы склонны предположить здесь наличие каузатива² как в имени крокодилоголового бога Себека (Se-bek), «вызывающий беременность». В таком случае Se-tekh будет означать «опьяняющий, приводящий к опьянению», где опьянение рассматривалось как одержимость богом» (сравн. с культом Вакха).

_____________________________

[2] каузатив (лат. causativus) — форма некоторых глаголов, обозначающие действие над кем-либо или чем-либо, вынуждающее (побуждающее) объекты совершать действия или изменять свое состояние.

Интересно, что в Лейденском папирусе Сет олицетворяет опьяняющую силу пива: «Сет станет необузданным, когда пожелает завоевать сердце в этом своем имени пива. Он смущает сердце завоевать сердце врага, злодея, мертвеца, будь-то мужчина или женщина».

Касательно потенциальных вакханалий, то, согласно Йойоту, Сет и Хатхор, знаменитая богиня опьянения и любви, являлись покровителями вина. Тем не менее, у нас нет никаких доказательств, что древние египтяне, оставившие нам стелу с их совместным изображением, действительно принимали участие в чем-то подобном. Тем не менее, известно, что Сету делались подношения в виде вина.

Таким образом, мы можем предположить наличие комплекса отчасти взаимосвязанных значений имени Сета, которые позволяют лучше прояснить сущность и функцию этого божества, прежде всего как божества войны. Основу его составляют совершенно недвусмысленные толкования Плутарха: «покоряющий», «побеждающий», «обращающий в бегство» и «превосходящий». Сюда же относится и «разрывающий на куски» (хотя и обретшее впоследствии негативное значение), а также образность грозного грифона. Связь с вином и опьянением лишь подтверждает предыдущие толкования и даже придает им большую глубину, поскольку, как известно священное опьянение было важнейшей частью воинских культов древности.

_______________________________

|

Метки: Сет Египет Этимология |

АТАРГАТИС |

Софья Зинченко

ИХТИОМОРФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АТАРГАТИС: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

АННОТАЦИЯ

Образ Атаргатис (Деркето) в античных письменных источниках прочно ассоциируется с ихтиоморфом. Анализ сохранившихся на сегодняшний день изображений показал, что Атаргатис предстает в антропоморфном облике с достаточно четко определенным набором атрибутов. Изображение Атаргатис на монетах, трактуемое как ихтиоморф, есть реплика со статуй Артемиды Эфесской или Афины Магарсии. Некачественная чеканка не передает исходный образец и как результат — исследователи видят в сильно редуцированных элементах ихтиоморфные черты. На сегодняшний день можно прийти к выводу об отсутствии ихтиоморфных изображений Атаргатис.

* * *

Анализируя материал, посвященный выявлению роли античных образцов в формировании средневековых сирен-ихтиоморфов, автором настоящей статьи были выделены те образы, которые гипотетически могли повлиять на выработку иконографии ихтиоморфных существ. В изобразительном искусстве античного мира мало известно изображений женских ихтиоморфных образцов. Но тем важнее письменные подтверждения, пусть и немногочисленные, о наличии и почитании интересующих нас образов. Павсаний указывает на поклонение в Фигалии Эвриноме, дочери Океана, оставляя интересные свидетельства:

Подобное описание, встречающееся у Лукиана из Самосаты в его трактате «О сирийской богине», принято связывать с богиней Атаргатис.

Атаpгатис (Деркето) — богиня плодородия,¹ баалат («госпожа») своего города и народа — почиталась в Северной Сирии, важными культовыми центрами были Иерополис (Манбидж), Гелиополь (Баальбек) и Дамаск.

________________________________

[1] Вероятно, понятие «плодородия», которому покровительствовала Атаргатис, было связано и с экономическим благополучием города, где ее почитали. М.И. Ростовцев полагал, что Атаргатис в Пальмире, появившаяся там благодаря купцам из Дамаска, отвечала за процветание караванной торговли.

Несмотря на то что наиболее распространенны антропоморфные изображения Атаргатис с популярными атрибутами в виде определенных головных уборов (калаф или башенная корона — πύργος), лучей вокруг головы, колосьев, рога изобилия, скипетра и прялки, — обращение к теме возможных ихтиоморфных вариантов изображений богини не случайно. С одной стороны, Атаргатис станет тем важным божеством, в описании генезиса которого в письменных свидетельствах будут постоянно упоминаться ихтиоморфные составляющие; с другой, необходимо попытаться разобраться с рядом исследовательских проблем, возникших при соотнесении с образом Атаргатис определенных изобразительных схем. Среди исследовательских вопросов стоит выделить следующие: какие памятники можно рассматривать как примеры репрезентации Атаргатис в искусстве Древнего мира и каковы их возможные иконографические составляющие.

______________________________________________________________

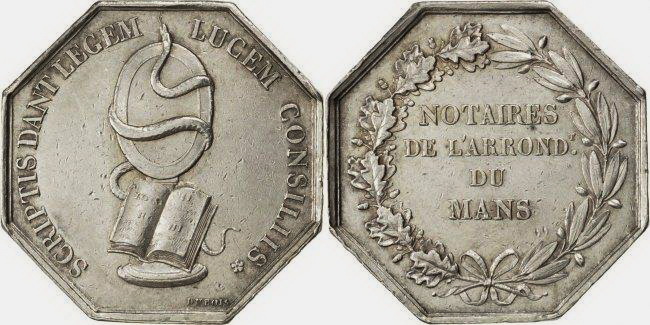

Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов.

Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. Дамаскский чекан.

Av: бюст Деметрия III в тении;

Rv: культовая статуя Артемиды-Атаргатис в лучевой короне, за плечами — колосья ячменя; BAΣIΛEΩΣ ΔHMHTPIOY ΘEOY ФIΛOПATOP ΣΩTHPOΣ

______________________________________________________________

Обратимся к античным письменным источникам, связанным с Атаргатис. Так, Овидий заявляет:

У Диодора Сицилийского встречаем следующее описание Деркето:

Лукиан упоминает о статуе Деркето в виде ихтиоморфа:

Наряду с ихтиоморфным описанием сирийской богини, Лукиан тут же свидетельствует, что «изображение Деркето, находящееся в Гелиополе, выполнено целиком в виде женщины».

По мнению М.Линдера и Ю.Зангенберга, основанному на фактах, приводимых в античных письменных источниках: «Атаргатис, как полагали, присутствовала в пруду возле ее храма со священными рыбами».

Итак, античная письменная традиция в I в н.э. фиксирует устоявшиеся представления об Атаргатис в виде ихтиоморфа на уровне вербальной презентации,³ но при этом отсутствует отсылка на конкретные изобразительные памятники. Позднее в исследованиях, посвященных ихтиоморфным существам в искусстве Древнего мира, эти представления будут расцениваться как свидетельства того, что: 1) образ Атаргатис мог быть подобен тому, с которым европейская традиция связывает изображения русалок; 2) возможна корреляция между письменными и изобразительными способами презентации Атаргатис, приводящая к соотнесению отдельных изображений данного божества с ихтиоморфами. Так Н.Глюк, пишет о том, что «Атаргатис из Аскалона, по-видимому, была представлена частично в виде рыбы». В статье А.Мастрочинкве со ссылкой на Диодора Сицилийского и Лукиана из Самосаты можно прочитать встречаемое в научной и научно-популярной литературе мнение о том, что «типичной богиней Аскалона была Деркето (…), а ее идолом была большая рыба с головой женщины. Та же богиня изображена на селевкидских монетах из Дамаска».⁴ Подобное мнение достаточно распространено, в том числе и в энциклопедической литературе, прежде всего размещаемой в Интернете. К сожалению, это не тенденция последнего времени: так, в статье «Деркето» Э.Хирша и Э.Кёнинга, опубликованной в The Jewish Encyclopedia, упоминается календарь (без указания на конкретный памятник) из собрания Лувра с изображением нижней части тела Деркето в форме рыбы.

________________________________

[2] Δερκετώ (-οῦς) ἥ Деркето, сирийская богиня (одно из имен Атаргатис) Luc.

[3] О связи Деркето с рыбой, спасающей богиню, писал Псевдо-Эратосфен в «Катастеризмах» (описание созвездия Великой рыбы) [5, с. 83].

[4] Говоря о возможном ихтиоморфном изображении Атаргатис на селевкидских примерах, А.Мастрочинкве имеет в виду изображения на монетах Деметрия III Эвкера.

Исследователи, опираясь на свидетельства Лукиана из Самосаты как на неоспоримые доказательства возможности существования ихтиоморфного образа Атаргатис, не обращают внимание на отмеченные Т.Кайзером непоследовательность в изложении фактов, а также, по-видимому, расхождения с документальными свидетельствами, присущие античному автору. Не менее важно вспомнить о том, что Амвросий Феодосий Макробий, описывая значимость почитания Атаргатис жителями Гелиополя, говорит о ее могуществе, «отличаемом посредством всяких изображений, не с помощью множества имен, но с помощью знаков, которыми они снабжаются»… (Macr.Sat. I. 23.18), в числе которых античный автор упоминает изображения львов и солнечных лучей (Macr. Sat. I. 23.19-20), не говоря ни слова о наличии ихтиоморфных элементов. Свидетельства античных авторов, которые описывают представления об Атаргатис (Деркето), связанные как с устной традицией, так и с ее изображениями, крайне противоречивы, а сведения об ее изображениях в виде ихтиоморфов минимально информативны и зачастую носят не вполне достоверный характер.

Т.Кайзером непоследовательность в изложении фактов, а также, по-видимому, расхождения с документальными свидетельствами, присущие античному автору. Не менее важно вспомнить о том, что Амвросий Феодосий Макробий, описывая значимость почитания Атаргатис жителями Гелиополя, говорит о ее могуществе, «отличаемом посредством всяких изображений, не с помощью множества имен, но с помощью знаков, которыми они снабжаются»… (Macr.Sat. I. 23.18), в числе которых античный автор упоминает изображения львов и солнечных лучей (Macr. Sat. I. 23.19-20), не говоря ни слова о наличии ихтиоморфных элементов. Свидетельства античных авторов, которые описывают представления об Атаргатис (Деркето), связанные как с устной традицией, так и с ее изображениями, крайне противоречивы, а сведения об ее изображениях в виде ихтиоморфов минимально информативны и зачастую носят не вполне достоверный характер.

В представлениях об Атаргатис и в связанной с этой богиней ритуально-культовой практике, обнаруживается некоторое родство с финикийской Астартой и анатолийской Кибелой, а в последствии с Афродитой, c Тихе и с Артемидой.⁵ Определенная сложность представлений об Атаргатис, вызванная спецификой их генезиса и дальнейшего функционирования, приводит как к заимствованию из различных художественных культур способов ее презентации, так и рождению на их базе синкретических вариантов ее изображений. Но, важно напомнить о том, что синкретические женские божества в эллинистической и римской культурах все же обладали тем набором индивидуальных слагаемых, которые позволяли отличить их друг от друга и, по-видимому, предполагать появление иконографий, связанных с типом конкретного женского божества. А.Кропп, анализируя образы Венеры из Гелиополя (Баальбека) и Атаргатис, отмечал, что «двуязычная греческая и латинская надпись из Бейрута ясно излагает различные символы Венеры и Атаргатис», и «даже беглый взгляд на иконографии Сирийской Богини и гелиопольской Венеры показывает огромное количество сходства. (…) Тем не менее, (…) каждая из них была наделена своей особой индивидуальностью». Рассмотрим известные нам немногочисленные варианты изображений Атаргатис в искусстве Древнего мира для выявления наличия возможных иконографических схем и слагаемых ее компонентов.

________________________________

[5] Как возможное свидетельство смешения в представлениях об Атаргатис разных близких ей по функциям женских божеств можно рассматривать размышления Лукиана из Самосаты о функции храма, который принято связывать с поклонением Агатартис (Luc.Syr. D., 10-16), либо описания мифов, связанных с образованием созвездия Девы у Псевдо-Эратосфена. Н.Глюк отмечал: …«существует значительное количество свидетельств того, что в Сирии существовала тесная связь между Атаргатис, Артемидой и Тихе, и что они часто отождествлялись».

В связи с близостью представлений об Атаргатис и Артемиде вспоминается информация, излагаемая Павсанием об Эвриноме, статуя которой описана им как изображение женщины-ихтиоморфа: …«фигалейский народ убежден, что Эвринома — это эпитет Артемиды» (Pausan. VIII. 41, 4.5).

Вероятно, появление первых известных нам изображений Атаргатис связано со временем правления Антиоха IV Эпифана (175-164 до н.э.),⁶ предоставившего населению ряда сирийских городов возможность почитания местных божеств. Н.Райт, анализируя образы Хадада и Атаргатис на монетах этого времени, отмечает важные моменты, связанные с первыми попытками презентации сирийских божеств: …«местное религиозное значение [образов] было очевидным, но иконография была эллинизирована до такой степени, что Хадад был неотличим от Зевса». Атаргатис на тетрадрахме времени Деметрия I (162-150 до н.э.) изображена в виде сидящей на троне женской фигуры в головном уборе (обычно это калаф), в правой руке которой скипетр, в левой — рог изобилия, что напоминает образы Тихе. Но отдельные элементы этого изображения, например, частичная обнаженность, тритонесса, поддерживающая трон, и специфический набор атрибутов «исключают ее [представленной на монете богини] отождествление с какой-либо из олимпийских богинь». На серебряной тетрадрахме Деметрия III Эвкера Атаргатис представлена в виде фронтально стоящей статуи, ее руки отведены в разные стороны, а голова обрамлена лучами. В левой руке Атаргатис держит цветок, за ее плечами — колосья. Тело статуи покрыто маленькими круглыми элементами неясной формы (ил. 1); подобное оформление тела, по мнению Н.Райта, напоминает декор культовых статуи Артемиды Эфесской либо Афины Магарсии.

местных божеств. Н.Райт, анализируя образы Хадада и Атаргатис на монетах этого времени, отмечает важные моменты, связанные с первыми попытками презентации сирийских божеств: …«местное религиозное значение [образов] было очевидным, но иконография была эллинизирована до такой степени, что Хадад был неотличим от Зевса». Атаргатис на тетрадрахме времени Деметрия I (162-150 до н.э.) изображена в виде сидящей на троне женской фигуры в головном уборе (обычно это калаф), в правой руке которой скипетр, в левой — рог изобилия, что напоминает образы Тихе. Но отдельные элементы этого изображения, например, частичная обнаженность, тритонесса, поддерживающая трон, и специфический набор атрибутов «исключают ее [представленной на монете богини] отождествление с какой-либо из олимпийских богинь». На серебряной тетрадрахме Деметрия III Эвкера Атаргатис представлена в виде фронтально стоящей статуи, ее руки отведены в разные стороны, а голова обрамлена лучами. В левой руке Атаргатис держит цветок, за ее плечами — колосья. Тело статуи покрыто маленькими круглыми элементами неясной формы (ил. 1); подобное оформление тела, по мнению Н.Райта, напоминает декор культовых статуи Артемиды Эфесской либо Афины Магарсии.

Изображения Атаргатис встречаются на монетах и тессерах Пальмиры.⁷ В тессерах репрезентируются разные варианты образов Атаргатис: одиночные стоящие или сидящие в ракурсе на троне, окруженном львами, в греческих одеждах с украшениями и увенчанной калафом головой, держащие в одной руке скипетр, в другой — цветок и иногда сопровождаемые изображениями рядом большой рыбы, стоящей на хвосте, или тимиатериев,⁸ а также звезд и полумесяца. Интересно отметить, что подобная схема презентации Атаргатис будет использована и в групповых сценах вместе с Баал-Хададом.

________________________________

[6] О значении культа Атаргатис при Антиохе IV Эпифане свидетельствует факт заключения сакрального брака между Дианой/Атаргатис в Иерополисе, а также «подобное событие зафиксировано во время походов Эпифана в Персию, где он (…) пытался жениться на богине Нанеа, которая, по-видимому, была местной формой Артемиды Атаргатис» [20, р. 78]. Также Н.Райт предполагает: …«возможно, хотя и не доказуемо имеющимися фактами, что цари, изображенные на монетах с лучами, обрамлявшими их голову, заключали сакральный брак с Атаргатис»… [Wright N.L. Seleucid Royal Cult, Indigenous Religious Traditions, and Radiate Crowns: the Numismatic Evidence, р. 79].

[7] М.И. Ростовцев обращает внимание на ряд важных свидетельств, которые «указывают на то, что после Бела, Ярхибола и Аглибола, (…) Малакбела и Баалшамина, Атаргатис со своим супругом Хададом занимала, вероятно, третье место в сложной и разнородной религиозной жизни Пальмиры».

[8] θυμιατήριον, ион. θυμιατήριον τό курительница для благовоний, кадильница Her., Thuc.

На рельефе из Дура-Европос (ил. 2) Атаргатис предстает в образе, напоминающем иконографию Тихе. Богиня восседает на троне с неизменными атрибутами в виде украшающих ее лучей, сопровождающего ее льва, со скипетром или прялкой в левой руке.

Н.Глюк в качестве примера презентации Атаргатис также предлагает считать изображения богини из набатейского храма, посвященного Атаргатис и Хададу в Хирбет эт-Таннур. Погрудные, достаточно условные фронтальные изображения богини дополняются присущими ей атрибутами: колос, цветочные элементы. Но среди «классических» знаков Атаргатис есть и особенные: пара рыб, обрамляющих голову (ил. 3) и расположенный за правым плечом предмет неясной формы, который можно принять как за скипетр, так и за трезубец.

фронтальные изображения богини дополняются присущими ей атрибутами: колос, цветочные элементы. Но среди «классических» знаков Атаргатис есть и особенные: пара рыб, обрамляющих голову (ил. 3) и расположенный за правым плечом предмет неясной формы, который можно принять как за скипетр, так и за трезубец.

Дошедшие до нас немногочисленные и достаточно трудно атрибутируемые по причине специфики своего генезиса образы Атаргатис представляют богиню исключительно в антропоморфном виде без четко оформленной иконографиии. Присущая ей атрибутика — специфический головной убор, скипетр, лучи вокруг головы, а также львы в качестве сопровождающих — связаны с акцентированием таких важных функций богини, как баалат («госпожи») своего города и народа, супруги Баал-Хадада, а также ее возможной связи с властью и процедурой сакрального брака, необходимого для освящения власти некоторых селевкидских правителей.

Часто в качестве атрибутов использовались колосья, цветы, молодые побеги винограда, заимствованный у Тихе рог изобилия, указывающие на не менее важный аспект богини — покровительство плодородию.

Наличие в изображениях Атаргатис таких атрибутов, как рыбы и дельфины, вероятно также не может трактоваться как символические эквиваленты, указывающие на ее ихтиоморфную природу. Так, рыба, возможно, стала символом богини Атаргатис из-за плодовитости этого животного. Как отмечают М.Линдер и Ю.Зангенберг, рыбы символизировали животворящую силу Атаргатис и плодородие. Дельфины также, вероятно, указывают на ее роль как богини плодородия; по мнению Д.Кампена, «хотя сам дельфин не был символом плодородия, вода была признана необходимой для жизни, и дельфин был неразрывно связан с ней».⁹

________________________________

[9] Кампен полагает, что Атаргатис «как богиня дельфинов <…> была покровительницей путешественников» [Kampen J. The Cult of Artemis and the Essenes in Syro-Palestine, р. 217].

Еще одним атрибутом Атаргатис, связанным с ее ихтиоморфным представлением, мог быть тритон. Однако его изображения рядом с богиней крайне малочисленны, чтобы делать какие-либо выводы.

Вопрос о наличии ихтиоморфных изображений Атаргатис не является новым для исследователей. Несмотря на то что на сегодняшний день таковые памятники отсутствуют (либо пока не обнаружены), в литературе в качестве доказательства существования Атаргатис в том виде, в котором описал ее статую Лукиан из Самосаты (полуженщина-полурыба), используются изображения богини на монетах Деметрия III Эвкера. Невнимательный исследователь, допуская возможность прямой корреляции между письменным и изобразительным текстами и игнорируя тот факт, что некачественная чеканка плохо передает исходный образец, — статую Афины Магарсии или Артемиды Эфесской, — сливая важные детали в нечетко читаемые формы, видит в сильно редуцированных элементах чешую или раздвоенный рыбий хвост, хотя перед нами — типичное для таких статуй (как богинь, так и богов) решение одежды, специфичной по форме и декору (ил. 4-6).

На сегодняшний день, исходя из имеющихся в научном обороте памятников, можно прийти к выводу, что ихтиоморфные изображения Атаргатис отсутствуют.

_______________________________

ИХТИОМОРФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АТАРГАТИС: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

АННОТАЦИЯ

Образ Атаргатис (Деркето) в античных письменных источниках прочно ассоциируется с ихтиоморфом. Анализ сохранившихся на сегодняшний день изображений показал, что Атаргатис предстает в антропоморфном облике с достаточно четко определенным набором атрибутов. Изображение Атаргатис на монетах, трактуемое как ихтиоморф, есть реплика со статуй Артемиды Эфесской или Афины Магарсии. Некачественная чеканка не передает исходный образец и как результат — исследователи видят в сильно редуцированных элементах ихтиоморфные черты. На сегодняшний день можно прийти к выводу об отсутствии ихтиоморфных изображений Атаргатис.

Анализируя материал, посвященный выявлению роли античных образцов в формировании средневековых сирен-ихтиоморфов, автором настоящей статьи были выделены те образы, которые гипотетически могли повлиять на выработку иконографии ихтиоморфных существ. В изобразительном искусстве античного мира мало известно изображений женских ихтиоморфных образцов. Но тем важнее письменные подтверждения, пусть и немногочисленные, о наличии и почитании интересующих нас образов. Павсаний указывает на поклонение в Фигалии Эвриноме, дочери Океана, оставляя интересные свидетельства:

Мне не удалось быть на этом празднике, и я не видал статуи Эвриномы; а от фигалейцев я слыхал, что ее деревянная статуя вся опутана золотыми цепями и что сверху до самых бедер она представляет из себя женщину, а нижняя часть как у рыбы.

(Павсаний «Описание Эллады» VIII. 41, 4.6)

Подобное описание, встречающееся у Лукиана из Самосаты в его трактате «О сирийской богине», принято связывать с богиней Атаргатис.

Атаpгатис (Деркето) — богиня плодородия,¹ баалат («госпожа») своего города и народа — почиталась в Северной Сирии, важными культовыми центрами были Иерополис (Манбидж), Гелиополь (Баальбек) и Дамаск.

________________________________

[1] Вероятно, понятие «плодородия», которому покровительствовала Атаргатис, было связано и с экономическим благополучием города, где ее почитали. М.И. Ростовцев полагал, что Атаргатис в Пальмире, появившаяся там благодаря купцам из Дамаска, отвечала за процветание караванной торговли.

Несмотря на то что наиболее распространенны антропоморфные изображения Атаргатис с популярными атрибутами в виде определенных головных уборов (калаф или башенная корона — πύργος), лучей вокруг головы, колосьев, рога изобилия, скипетра и прялки, — обращение к теме возможных ихтиоморфных вариантов изображений богини не случайно. С одной стороны, Атаргатис станет тем важным божеством, в описании генезиса которого в письменных свидетельствах будут постоянно упоминаться ихтиоморфные составляющие; с другой, необходимо попытаться разобраться с рядом исследовательских проблем, возникших при соотнесении с образом Атаргатис определенных изобразительных схем. Среди исследовательских вопросов стоит выделить следующие: какие памятники можно рассматривать как примеры репрезентации Атаргатис в искусстве Древнего мира и каковы их возможные иконографические составляющие.

______________________________________________________________

Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов.

Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов.Тетрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. Дамаскский чекан.

Av: бюст Деметрия III в тении;

Rv: культовая статуя Артемиды-Атаргатис в лучевой короне, за плечами — колосья ячменя; BAΣIΛEΩΣ ΔHMHTPIOY ΘEOY ФIΛOПATOP ΣΩTHPOΣ

______________________________________________________________

Обратимся к античным письменным источникам, связанным с Атаргатис. Так, Овидий заявляет:

То ль о тебе, Деркетия,² дочь Вавилона,

Им рассказать, как тебя, чешуей заменив тебе кожу,

В вид превратили другой палестинские — будто бы — воды»…

(Овидий. «Метаморфозы» IV. 44-46).

У Диодора Сицилийского встречаем следующее описание Деркето:

На берегу озера находится храм богини, которую сирийцы называют Деркето, и которая имеет женское лицо и тело в форме рыбы…

(Диодор Сицилийский. Историческая библиотека II. 4.2)

Лукиан упоминает о статуе Деркето в виде ихтиоморфа:

Я видел в Финикии изображение этой Деркето́ — странное зрелище: верхняя часть представляет собою женское туловище, тогда как нижняя, от бедер до ног, сделана в виде рыбьего хвоста.

(Лукиан Самосатский. «О сирийской богине», 14).

Наряду с ихтиоморфным описанием сирийской богини, Лукиан тут же свидетельствует, что «изображение Деркето, находящееся в Гелиополе, выполнено целиком в виде женщины».

По мнению М.Линдера и Ю.Зангенберга, основанному на фактах, приводимых в античных письменных источниках: «Атаргатис, как полагали, присутствовала в пруду возле ее храма со священными рыбами».

Итак, античная письменная традиция в I в н.э. фиксирует устоявшиеся представления об Атаргатис в виде ихтиоморфа на уровне вербальной презентации,³ но при этом отсутствует отсылка на конкретные изобразительные памятники. Позднее в исследованиях, посвященных ихтиоморфным существам в искусстве Древнего мира, эти представления будут расцениваться как свидетельства того, что: 1) образ Атаргатис мог быть подобен тому, с которым европейская традиция связывает изображения русалок; 2) возможна корреляция между письменными и изобразительными способами презентации Атаргатис, приводящая к соотнесению отдельных изображений данного божества с ихтиоморфами. Так Н.Глюк, пишет о том, что «Атаргатис из Аскалона, по-видимому, была представлена частично в виде рыбы». В статье А.Мастрочинкве со ссылкой на Диодора Сицилийского и Лукиана из Самосаты можно прочитать встречаемое в научной и научно-популярной литературе мнение о том, что «типичной богиней Аскалона была Деркето (…), а ее идолом была большая рыба с головой женщины. Та же богиня изображена на селевкидских монетах из Дамаска».⁴ Подобное мнение достаточно распространено, в том числе и в энциклопедической литературе, прежде всего размещаемой в Интернете. К сожалению, это не тенденция последнего времени: так, в статье «Деркето» Э.Хирша и Э.Кёнинга, опубликованной в The Jewish Encyclopedia, упоминается календарь (без указания на конкретный памятник) из собрания Лувра с изображением нижней части тела Деркето в форме рыбы.

________________________________

[2] Δερκετώ (-οῦς) ἥ Деркето, сирийская богиня (одно из имен Атаргатис) Luc.

[3] О связи Деркето с рыбой, спасающей богиню, писал Псевдо-Эратосфен в «Катастеризмах» (описание созвездия Великой рыбы) [5, с. 83].

[4] Говоря о возможном ихтиоморфном изображении Атаргатис на селевкидских примерах, А.Мастрочинкве имеет в виду изображения на монетах Деметрия III Эвкера.

Исследователи, опираясь на свидетельства Лукиана из Самосаты как на неоспоримые доказательства возможности существования ихтиоморфного образа Атаргатис, не обращают внимание на отмеченные

Т.Кайзером непоследовательность в изложении фактов, а также, по-видимому, расхождения с документальными свидетельствами, присущие античному автору. Не менее важно вспомнить о том, что Амвросий Феодосий Макробий, описывая значимость почитания Атаргатис жителями Гелиополя, говорит о ее могуществе, «отличаемом посредством всяких изображений, не с помощью множества имен, но с помощью знаков, которыми они снабжаются»… (Macr.Sat. I. 23.18), в числе которых античный автор упоминает изображения львов и солнечных лучей (Macr. Sat. I. 23.19-20), не говоря ни слова о наличии ихтиоморфных элементов. Свидетельства античных авторов, которые описывают представления об Атаргатис (Деркето), связанные как с устной традицией, так и с ее изображениями, крайне противоречивы, а сведения об ее изображениях в виде ихтиоморфов минимально информативны и зачастую носят не вполне достоверный характер.

Т.Кайзером непоследовательность в изложении фактов, а также, по-видимому, расхождения с документальными свидетельствами, присущие античному автору. Не менее важно вспомнить о том, что Амвросий Феодосий Макробий, описывая значимость почитания Атаргатис жителями Гелиополя, говорит о ее могуществе, «отличаемом посредством всяких изображений, не с помощью множества имен, но с помощью знаков, которыми они снабжаются»… (Macr.Sat. I. 23.18), в числе которых античный автор упоминает изображения львов и солнечных лучей (Macr. Sat. I. 23.19-20), не говоря ни слова о наличии ихтиоморфных элементов. Свидетельства античных авторов, которые описывают представления об Атаргатис (Деркето), связанные как с устной традицией, так и с ее изображениями, крайне противоречивы, а сведения об ее изображениях в виде ихтиоморфов минимально информативны и зачастую носят не вполне достоверный характер.В представлениях об Атаргатис и в связанной с этой богиней ритуально-культовой практике, обнаруживается некоторое родство с финикийской Астартой и анатолийской Кибелой, а в последствии с Афродитой, c Тихе и с Артемидой.⁵ Определенная сложность представлений об Атаргатис, вызванная спецификой их генезиса и дальнейшего функционирования, приводит как к заимствованию из различных художественных культур способов ее презентации, так и рождению на их базе синкретических вариантов ее изображений. Но, важно напомнить о том, что синкретические женские божества в эллинистической и римской культурах все же обладали тем набором индивидуальных слагаемых, которые позволяли отличить их друг от друга и, по-видимому, предполагать появление иконографий, связанных с типом конкретного женского божества. А.Кропп, анализируя образы Венеры из Гелиополя (Баальбека) и Атаргатис, отмечал, что «двуязычная греческая и латинская надпись из Бейрута ясно излагает различные символы Венеры и Атаргатис», и «даже беглый взгляд на иконографии Сирийской Богини и гелиопольской Венеры показывает огромное количество сходства. (…) Тем не менее, (…) каждая из них была наделена своей особой индивидуальностью». Рассмотрим известные нам немногочисленные варианты изображений Атаргатис в искусстве Древнего мира для выявления наличия возможных иконографических схем и слагаемых ее компонентов.

________________________________

[5] Как возможное свидетельство смешения в представлениях об Атаргатис разных близких ей по функциям женских божеств можно рассматривать размышления Лукиана из Самосаты о функции храма, который принято связывать с поклонением Агатартис (Luc.Syr. D., 10-16), либо описания мифов, связанных с образованием созвездия Девы у Псевдо-Эратосфена. Н.Глюк отмечал: …«существует значительное количество свидетельств того, что в Сирии существовала тесная связь между Атаргатис, Артемидой и Тихе, и что они часто отождествлялись».

В связи с близостью представлений об Атаргатис и Артемиде вспоминается информация, излагаемая Павсанием об Эвриноме, статуя которой описана им как изображение женщины-ихтиоморфа: …«фигалейский народ убежден, что Эвринома — это эпитет Артемиды» (Pausan. VIII. 41, 4.5).

Вероятно, появление первых известных нам изображений Атаргатис связано со временем правления Антиоха IV Эпифана (175-164 до н.э.),⁶ предоставившего населению ряда сирийских городов возможность почитания

местных божеств. Н.Райт, анализируя образы Хадада и Атаргатис на монетах этого времени, отмечает важные моменты, связанные с первыми попытками презентации сирийских божеств: …«местное религиозное значение [образов] было очевидным, но иконография была эллинизирована до такой степени, что Хадад был неотличим от Зевса». Атаргатис на тетрадрахме времени Деметрия I (162-150 до н.э.) изображена в виде сидящей на троне женской фигуры в головном уборе (обычно это калаф), в правой руке которой скипетр, в левой — рог изобилия, что напоминает образы Тихе. Но отдельные элементы этого изображения, например, частичная обнаженность, тритонесса, поддерживающая трон, и специфический набор атрибутов «исключают ее [представленной на монете богини] отождествление с какой-либо из олимпийских богинь». На серебряной тетрадрахме Деметрия III Эвкера Атаргатис представлена в виде фронтально стоящей статуи, ее руки отведены в разные стороны, а голова обрамлена лучами. В левой руке Атаргатис держит цветок, за ее плечами — колосья. Тело статуи покрыто маленькими круглыми элементами неясной формы (ил. 1); подобное оформление тела, по мнению Н.Райта, напоминает декор культовых статуи Артемиды Эфесской либо Афины Магарсии.

местных божеств. Н.Райт, анализируя образы Хадада и Атаргатис на монетах этого времени, отмечает важные моменты, связанные с первыми попытками презентации сирийских божеств: …«местное религиозное значение [образов] было очевидным, но иконография была эллинизирована до такой степени, что Хадад был неотличим от Зевса». Атаргатис на тетрадрахме времени Деметрия I (162-150 до н.э.) изображена в виде сидящей на троне женской фигуры в головном уборе (обычно это калаф), в правой руке которой скипетр, в левой — рог изобилия, что напоминает образы Тихе. Но отдельные элементы этого изображения, например, частичная обнаженность, тритонесса, поддерживающая трон, и специфический набор атрибутов «исключают ее [представленной на монете богини] отождествление с какой-либо из олимпийских богинь». На серебряной тетрадрахме Деметрия III Эвкера Атаргатис представлена в виде фронтально стоящей статуи, ее руки отведены в разные стороны, а голова обрамлена лучами. В левой руке Атаргатис держит цветок, за ее плечами — колосья. Тело статуи покрыто маленькими круглыми элементами неясной формы (ил. 1); подобное оформление тела, по мнению Н.Райта, напоминает декор культовых статуи Артемиды Эфесской либо Афины Магарсии.Изображения Атаргатис встречаются на монетах и тессерах Пальмиры.⁷ В тессерах репрезентируются разные варианты образов Атаргатис: одиночные стоящие или сидящие в ракурсе на троне, окруженном львами, в греческих одеждах с украшениями и увенчанной калафом головой, держащие в одной руке скипетр, в другой — цветок и иногда сопровождаемые изображениями рядом большой рыбы, стоящей на хвосте, или тимиатериев,⁸ а также звезд и полумесяца. Интересно отметить, что подобная схема презентации Атаргатис будет использована и в групповых сценах вместе с Баал-Хададом.

________________________________

[6] О значении культа Атаргатис при Антиохе IV Эпифане свидетельствует факт заключения сакрального брака между Дианой/Атаргатис в Иерополисе, а также «подобное событие зафиксировано во время походов Эпифана в Персию, где он (…) пытался жениться на богине Нанеа, которая, по-видимому, была местной формой Артемиды Атаргатис» [20, р. 78]. Также Н.Райт предполагает: …«возможно, хотя и не доказуемо имеющимися фактами, что цари, изображенные на монетах с лучами, обрамлявшими их голову, заключали сакральный брак с Атаргатис»… [Wright N.L. Seleucid Royal Cult, Indigenous Religious Traditions, and Radiate Crowns: the Numismatic Evidence, р. 79].

[7] М.И. Ростовцев обращает внимание на ряд важных свидетельств, которые «указывают на то, что после Бела, Ярхибола и Аглибола, (…) Малакбела и Баалшамина, Атаргатис со своим супругом Хададом занимала, вероятно, третье место в сложной и разнородной религиозной жизни Пальмиры».

[8] θυμιατήριον, ион. θυμιατήριον τό курительница для благовоний, кадильница Her., Thuc.

На рельефе из Дура-Европос (ил. 2) Атаргатис предстает в образе, напоминающем иконографию Тихе. Богиня восседает на троне с неизменными атрибутами в виде украшающих ее лучей, сопровождающего ее льва, со скипетром или прялкой в левой руке.

Н.Глюк в качестве примера презентации Атаргатис также предлагает считать изображения богини из набатейского храма, посвященного Атаргатис и Хададу в Хирбет эт-Таннур. Погрудные, достаточно условные

фронтальные изображения богини дополняются присущими ей атрибутами: колос, цветочные элементы. Но среди «классических» знаков Атаргатис есть и особенные: пара рыб, обрамляющих голову (ил. 3) и расположенный за правым плечом предмет неясной формы, который можно принять как за скипетр, так и за трезубец.

фронтальные изображения богини дополняются присущими ей атрибутами: колос, цветочные элементы. Но среди «классических» знаков Атаргатис есть и особенные: пара рыб, обрамляющих голову (ил. 3) и расположенный за правым плечом предмет неясной формы, который можно принять как за скипетр, так и за трезубец.Дошедшие до нас немногочисленные и достаточно трудно атрибутируемые по причине специфики своего генезиса образы Атаргатис представляют богиню исключительно в антропоморфном виде без четко оформленной иконографиии. Присущая ей атрибутика — специфический головной убор, скипетр, лучи вокруг головы, а также львы в качестве сопровождающих — связаны с акцентированием таких важных функций богини, как баалат («госпожи») своего города и народа, супруги Баал-Хадада, а также ее возможной связи с властью и процедурой сакрального брака, необходимого для освящения власти некоторых селевкидских правителей.

Часто в качестве атрибутов использовались колосья, цветы, молодые побеги винограда, заимствованный у Тихе рог изобилия, указывающие на не менее важный аспект богини — покровительство плодородию.

Наличие в изображениях Атаргатис таких атрибутов, как рыбы и дельфины, вероятно также не может трактоваться как символические эквиваленты, указывающие на ее ихтиоморфную природу. Так, рыба, возможно, стала символом богини Атаргатис из-за плодовитости этого животного. Как отмечают М.Линдер и Ю.Зангенберг, рыбы символизировали животворящую силу Атаргатис и плодородие. Дельфины также, вероятно, указывают на ее роль как богини плодородия; по мнению Д.Кампена, «хотя сам дельфин не был символом плодородия, вода была признана необходимой для жизни, и дельфин был неразрывно связан с ней».⁹

________________________________

[9] Кампен полагает, что Атаргатис «как богиня дельфинов <…> была покровительницей путешественников» [Kampen J. The Cult of Artemis and the Essenes in Syro-Palestine, р. 217].

Еще одним атрибутом Атаргатис, связанным с ее ихтиоморфным представлением, мог быть тритон. Однако его изображения рядом с богиней крайне малочисленны, чтобы делать какие-либо выводы.

Вопрос о наличии ихтиоморфных изображений Атаргатис не является новым для исследователей. Несмотря на то что на сегодняшний день таковые памятники отсутствуют (либо пока не обнаружены), в литературе в качестве доказательства существования Атаргатис в том виде, в котором описал ее статую Лукиан из Самосаты (полуженщина-полурыба), используются изображения богини на монетах Деметрия III Эвкера. Невнимательный исследователь, допуская возможность прямой корреляции между письменным и изобразительным текстами и игнорируя тот факт, что некачественная чеканка плохо передает исходный образец, — статую Афины Магарсии или Артемиды Эфесской, — сливая важные детали в нечетко читаемые формы, видит в сильно редуцированных элементах чешую или раздвоенный рыбий хвост, хотя перед нами — типичное для таких статуй (как богинь, так и богов) решение одежды, специфичной по форме и декору (ил. 4-6).

На сегодняшний день, исходя из имеющихся в научном обороте памятников, можно прийти к выводу, что ихтиоморфные изображения Атаргатис отсутствуют.

_______________________________

|

Метки: Атаргатис Нумизматика |

НАКАЗАНИЕ СЕТА |

Зубов Андрей

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ

1. Жертвоприношение как наказание Сета

Одним из самых сложных сюжетов Осирического мифа является судьба Сета и Хора после того, как произошел суд. Нам кажется, что судьба Сета однозначно должна быть печальной. Он должен быть осужден и, по всей видимости, казнен. И мы вспоминаем слова, сказанные в Откровении Иоанна по поводу сатаны: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» [Откр. 20:10]. Нам кажется, что нечто подобное должно быть и с Сетом. И когда мы встречаем указание в «Текстах Пирамид» (173 а): «О Сет, се брат твой Осирис. Будет восставлен он, дабы жил он и наказал тебя», — это кажется естественным. То есть Осирис будет восставлен, и он накажет Сета. Когда мы слышим слова Хора: «Убил я Сета, и бросил я его связанным на берегу», — тут тоже все понятно, это отмщение за убитого Сетом отца Хора, Осириса.

Когда же мы встречаем более сложные тексты, то у нас появляются некоторые подозрения, что мы понимаем все слишком упрощенно. Вот, например, 670-е речение из погребального покоя пирамиды царя Неферкара:

Рыжий бык — это, безусловно, Сет. Это ритуальные указания, что приносится в жертву бык, и он должен быть съеден. Животное — это только образ, символ чего-то объективно неизобразимого.³ Сет приносится в жертву богами, приносится в жертву Хором и поглощается богами и духами, поскольку мы видим, что все части его тела разделены, как в любом правильном жертвоприношении.

___________________________________

[3] В Египте, традиционно, бык считался символом мощи. Бык, отождествляемый с Сетом, выступает в качестве заместительной жертвы, не только из мести за смерть Осириса, но и с целью лишить Сета его разрушительной силы.

Но нужно помнить и о другом, Сет не может быть уничтожен, он — семя Атума. Божественное семя не может быть уничтожено. И он является частью Девятерицы. Нет его — нет и Девятерицы. У Сета важнейшая функция, это функция разрушения, разрушения для созидания. Поэтому тут стоит задача: Сета наказать, но не уничтожить. Восстановить и его самого, и гармонию всей Девятерицы.

2. Подчинение силы разрушения

В приведенных выше речениях говорится о подъяремном быке. То есть о быке, который находится под ярмом, под некой тяжестью. Речь идет не о ярме в прямом смысле этого слова, которое одевают для того, чтобы тащить плуг, речь идет о том, что он понесет на себе Осириса. В египетских текстах это обозначается очень часто, или часто изображается как рыжий бык (отождествляемый с Сетом) несет на своей спине спеленутую мумию Осириса.

«Тексты Пирамид» в 1467-м параграфе прямо указывают, что Сет избег дня своей смерти. В нескольких речениях «Текстов Пирамид» говорится, что Хор приводит Сета к Осирису.

Заупокойный корабль, на котором везли умершего царя по Нилу, и корабль, на котором везли во время священнодействий изображение Осириса (саркофаг в виде Осириса), так и назывался — «Сет». Это образ того, что Сет встал в правильную, подчиненную позицию.⁴

___________________________________

[4] Т.е. занял свое положение в иерархии и больше незаконно не претендует на верховную власть.

«Осирис есть тот, кто возлагается на спину Сета», — уточняет папирус Рамессеума. В 24-й строке папируса Рамессеума Сет прямо именуется ладьей. Итак, побежденный Сет теперь не убийца, что очень важно, но одно из «средств обеспечения бессмертия». Если бы Сет был убит, кто бы понес Осириса? Кто бы повез его по Нилу? Сет должен сделать это. Разрушающая сила должна занять должное, присущее ей место.

Здесь еще появляется образ слюны Сета. Слюна Сета, ядовитая слюна, которая убивает, как яд змеи — она обезврежена после суда. Сет, как та ядовитая змея, у которой выдрали ядовитые зубы.

3. Место Сета в восстановленном миропорядке

Но вернемся к самим текстам. Наша задача — посмотреть, какую позицию после завершения суда, вынесения приговора и поединка должен занять Сет.

Опять же, вспомните евангельское, как Иисус исцелил слепого, плюнув, сделав брение и помазав ему глаза. «Плюнь на чело Хора» — и встает на место глаз, который выдрал Сет. Для Древнего Востока очень значима символика истечений. Истечение — это то, что свойственно тому, из кого оно истекает. Истечения Сета — бесплодны и ядовиты, истечения Атума — дают жизнь и исцеление.

Но восстановлено не только Око Хора, исцеляется и Сет, оскопленный Хором во время последней схватки.

Это очень важное речение. Оно говорит о том, что целостность бога невозможна, если не будет восстановлен и Сет. И здесь есть еще один очень важный момент. Умерший, как ни странно, здесь уподобляется не Хору, а Сету — так понимают это некоторые серьезные ученые. И поэтому говорится, что «ты не будешь отдан Осирису, ты не будешь отдан Хору». «Ты» — это Сет, в данном случае Унас в виде Сета: «Ты не будешь им отдан».

Сету — так понимают это некоторые серьезные ученые. И поэтому говорится, что «ты не будешь отдан Осирису, ты не будешь отдан Хору». «Ты» — это Сет, в данном случае Унас в виде Сета: «Ты не будешь им отдан».

Имя «Осирис», в Египте, имело значение «покойник». Сентенция «Осирис не будет отдан Осирису» — это абсурд. А вот то, что Сет не будет отдан Осирису и Хору на растерзание, а с ним будет все в порядке, это очень важно. Восстановление целостности требует того, чтобы с Сетом не расправились, а поставили его в нужную позицию. И в этом речении прямо говорится: «не пропадет семя Бога и исхождение Его». Для высшего божественного блага важно, чтобы Сет был жив, чтобы «не пропало семя Бога». И именно поэтому Сет сохраняется и «не отдается Осирису».

В «Тяжбе Хора и Сета», где происходит поединок, текст кончается тем, что, после вынесения приговора, Ра-Хорахти, то есть верховный Бог, говорит: «Пусть отдадут мне Сета, сына Нут, чтобы он остался у меня. Он будет мне сыном, и будет греметь в небе, и будут бояться его».

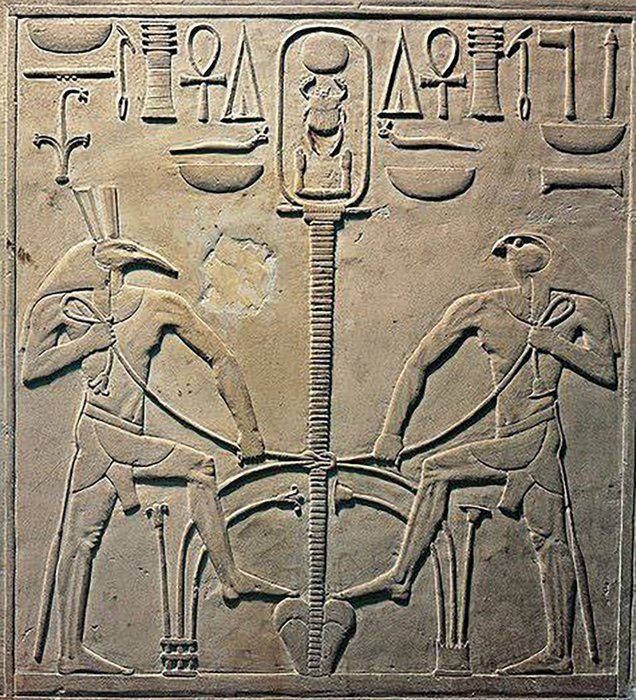

4. Два Владыки, Хор и Сет

Принцип совмещенности Хора и Сета был очень важным принципом. Как мы знаем, уже при I династии титул цариц включал формулу «та, что взирает на Хора и Сета». Естественно, царица взирает на царя. Значит, в царе есть и Хор, и Сет. Царь — воплощение обоих детей Атума. И этот титул встречается вплоть до последних времен Египта. В различных жреческих титулах и титулах чиновников мы довольно часто встречаем формулы: «Примиритель двух богов — Хотеп-Нечеруи»; «Соединитель двух людей — Хенем-Руи»; «Тот, кто облачает, одевает двух владык — Джеба-Небуи»; «Наследный князь по повелению двух владык».

царе есть и Хор, и Сет. Царь — воплощение обоих детей Атума. И этот титул встречается вплоть до последних времен Египта. В различных жреческих титулах и титулах чиновников мы довольно часто встречаем формулы: «Примиритель двух богов — Хотеп-Нечеруи»; «Соединитель двух людей — Хенем-Руи»; «Тот, кто облачает, одевает двух владык — Джеба-Небуи»; «Наследный князь по повелению двух владык».

О единственной царице, которая была правящим фараоном Египта, — Хатшепсут — в одном из панегириков провозглашалось: «Ты правишь страной как сын Исиды, и силен, как сын Нут». «Ты шествуешь, Хор шествует». «Ты глаголешь, Сет глаголет» («Тексты пирамид», §798).

В десятом номе Верхнего Египта (Дендера) до самого позднего времени почитали Сета и Гора в образе единого божества. Его так и называли — Антеуи (греч. Ἀνταῖος). Это двойное божество «Тот, кто с двумя ликами» — Херуифи, с ликом Сета и ликом Гора. Они соединены в одну фигуру. Этот образ был очень важен как в мистериальной, так и в магической традиции.

«Пойди к этим жертвам… (возглашал священник). Известно мне небо, известна мне земля, известен мне Гор, известен мне Сет. Гор умиротворен возвращением Ока своего. Сет умиротворен возвращением яичек своих. Я есть Тхот, умиротворяющий двух богов, приносящий должным образом жертвы».

В другом месте: «Горе, породившее смуту, нет его более! Все боги пребывают в довольствии. Я вернул Гору Око его, поместил Око Уджат (wḏȝt) на место его. Я вернул Сету яички его. И умиротворены оба владыки руками моими».

А магическая формула следующая: «Если не будет он слушать то, что я велю ему, я не дам Хору Око его, я не дам Сету яички его».

Вместе Гор и Сет владеют миром. Гор владеет Та-Кемет — Египтом. Сет владеет Дешерет, внешними странами, пустыней, чужими землями. Это обычная формула. Свое — это Гор, другое — это Сет. Там нет традиций, там больше разрушения, но главное, что это — одна земля.

И все это исчезает где-то с XXV династии — не полностью, но в значительной степени. В литургической практике Сет становится однозначным злом, которое надо убить, которое надо уничтожить. На острове Филе написано обращение к Исиде: «Возьми себе семенники неприятеля брата твоего, яички Злобного».

Больше Сет не будет присутствовать в божественной Девятерице. Сет проклят. Быка-Сета теперь не едят. Плутарх пишет, что быка, которого приносят в жертву, как Сета, во-первых, на самом деле кастрируют. И, во-вторых, его потом выкидывают. Это мясо не едят. Что уже не жертвоприношение, а символизация воздаяния.

Но древняя традиция тоже сохраняется, полностью не исчезает. Хотя почитание Сета уходит, и его именами после XXI династии уже не называют людей, но тайна другого отношения к Сету сохраняется. Ее знает Плутарх, ее знает Геродот. Она потом переходит в некоторые гностические тексты.

Я думаю, что во многом именно для того, чтобы сохранить эту тайну, которая не должна быть тайной на самом деле, эту глубокую мысль о том, что зло должно быть не уничтожено, а поставлено на должное место, для этого царь Шабака и высекает Мемфисский памятник, не позволяет старым кожам, на которых был написан текст, сгнить, а сохраняет его для будущего.

Главный и наиболее известный, наиболее глубокий исследователь Сета и его места в ритуале голландский ученый Херман те Вельде в своей книге о Сете пишет, что «с феноменологической точки зрения, с точки зрения явления ритуала, умиротворение Гора и Сета — это запись древнейшего Откровения».

Это древнейшая тайна, что мир должен быть восстановлен в своей гармонии не через уничтожение дисгармоничных элементов, а через их исправление. Обыденная жизнь упрощает ситуацию, мы стремимся избавиться от зла, сбросить его с себя. Но египтяне, люди, которые знали глубины богословия, считали, что после поединка должно быть восстановлено гармоничное состояние не только мира, но и самого Бога.

_______________________________

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ

1. Жертвоприношение как наказание Сета

Одним из самых сложных сюжетов Осирического мифа является судьба Сета и Хора после того, как произошел суд. Нам кажется, что судьба Сета однозначно должна быть печальной. Он должен быть осужден и, по всей видимости, казнен. И мы вспоминаем слова, сказанные в Откровении Иоанна по поводу сатаны: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» [Откр. 20:10]. Нам кажется, что нечто подобное должно быть и с Сетом. И когда мы встречаем указание в «Текстах Пирамид» (173 а): «О Сет, се брат твой Осирис. Будет восставлен он, дабы жил он и наказал тебя», — это кажется естественным. То есть Осирис будет восставлен, и он накажет Сета. Когда мы слышим слова Хора: «Убил я Сета, и бросил я его связанным на берегу», — тут тоже все понятно, это отмщение за убитого Сетом отца Хора, Осириса.

Когда же мы встречаем более сложные тексты, то у нас появляются некоторые подозрения, что мы понимаем все слишком упрощенно. Вот, например, 670-е речение из погребального покоя пирамиды царя Неферкара:

«Ты, тот кто поразил моего отца, зарезал более величественного, чем ты, ты поразил моего отца и зарезал ты более величественного, чем ты. О, отец мой, Осирис Пепи, поразил я для тебя поразившего тебя быка. Заколол я для тебя, заколовшего тебя, дикого быка. Убил я для тебя убившего тебя длиннорогого быка. Я покорил тебе, как подъяремного, быка, того, на чьей спине везли тебя, того, кто покорил тебя. Тот, кто простер тебя (уложил мертвым) — сам теперь простертый бык на скотобойне, пронзивший тебя — теперь сам жертвенный бык. Тот, кто оглушил Тебя — сам теперь оглушенный бык.

Отрезал я голову его, отрезал я хвост его. Отрезал я передние ноги его, отрезал я его задние ноги. Верхняя часть его передних ног отдана Хепри. Нижняя часть его передних ног — Атуму, отцу богов. Два его бедра принадлежат Шу и Тефнут. Обе половины его туши (mjdȝwy) принадлежат Гебу и Нут. Две задних голени (swt) принадлежат Исиде и Нефтиде. Оба его бедра (ḫnḏwy) принадлежат Хенти-ирти (Ḫntj-jrty) и Херти (H̱rtj). Позвоночник того быка принадлежит Нейт и Селкет, сердце его принадлежит великой Сехмет. Внутренности (mpḥ) его принадлежат четырем богам, любимым детям Хора: Хапи, Имсети, Дуамутефу и Кебех-сенуфу. Его голова (tp), его хвост (sd), его передние ноги (ˁwy), его задние ноги (rdwy)¹ принадлежат Анубису и Осирису Хенти-менитеф (Ḫnty-mnjtf, властитель обители своей). То от него, что не взяли себе боги, принадлежит духам Нехена и духам Пе.²

Да будем мы вкушать, да будем мы вкушать красного быка для того, чтобы пройти озеро, — именно это и сделал Хор для своего отца, Осириса Пепи.»

_________________________

[1] Дословный перевод ˁwy — «обе руки», rdwy — «обе ноги», но в данном контексте, возможно, имеются в виду «копыта». Все остальные части передних и задних ног быка распределены между богами.

[2] Города Нехен (Nḫn) и Пе (P) — две очень древние царские резиденции на юге и на севере страны; в обеих отправлялся культ соколиного бога Хора.

Рыжий бык — это, безусловно, Сет. Это ритуальные указания, что приносится в жертву бык, и он должен быть съеден. Животное — это только образ, символ чего-то объективно неизобразимого.³ Сет приносится в жертву богами, приносится в жертву Хором и поглощается богами и духами, поскольку мы видим, что все части его тела разделены, как в любом правильном жертвоприношении.

___________________________________

[3] В Египте, традиционно, бык считался символом мощи. Бык, отождествляемый с Сетом, выступает в качестве заместительной жертвы, не только из мести за смерть Осириса, но и с целью лишить Сета его разрушительной силы.

Но нужно помнить и о другом, Сет не может быть уничтожен, он — семя Атума. Божественное семя не может быть уничтожено. И он является частью Девятерицы. Нет его — нет и Девятерицы. У Сета важнейшая функция, это функция разрушения, разрушения для созидания. Поэтому тут стоит задача: Сета наказать, но не уничтожить. Восстановить и его самого, и гармонию всей Девятерицы.

2. Подчинение силы разрушения

В приведенных выше речениях говорится о подъяремном быке. То есть о быке, который находится под ярмом, под некой тяжестью. Речь идет не о ярме в прямом смысле этого слова, которое одевают для того, чтобы тащить плуг, речь идет о том, что он понесет на себе Осириса. В египетских текстах это обозначается очень часто, или часто изображается как рыжий бык (отождествляемый с Сетом) несет на своей спине спеленутую мумию Осириса.

«Тексты Пирамид» в 1467-м параграфе прямо указывают, что Сет избег дня своей смерти. В нескольких речениях «Текстов Пирамид» говорится, что Хор приводит Сета к Осирису.

«Хор привел Сета к Тебе, дал Он его Тебе, заставил Он его согнуться под Тобой. Сила Твоя больше силы его».

Заупокойный корабль, на котором везли умершего царя по Нилу, и корабль, на котором везли во время священнодействий изображение Осириса (саркофаг в виде Осириса), так и назывался — «Сет». Это образ того, что Сет встал в правильную, подчиненную позицию.⁴

«Возложил он (Сет) тебя на свою спину».

(«Тексты Пирамид» §651)

___________________________________

[4] Т.е. занял свое положение в иерархии и больше незаконно не претендует на верховную власть.

«Осирис есть тот, кто возлагается на спину Сета», — уточняет папирус Рамессеума. В 24-й строке папируса Рамессеума Сет прямо именуется ладьей. Итак, побежденный Сет теперь не убийца, что очень важно, но одно из «средств обеспечения бессмертия». Если бы Сет был убит, кто бы понес Осириса? Кто бы повез его по Нилу? Сет должен сделать это. Разрушающая сила должна занять должное, присущее ей место.

«Хору велено было совершить это дело для отца своего Осириса. Обезврежена для него слюна Сета, владыки бури, дабы мог он (Сет), нести Тебя, ибо должен нести того, кто целостен».

(«Тексты Пирамид» §261)

«Боги великой Девятерицы спасли тебя (Неферкара), поместили они ради тебя Сета под Тебя, дабы нес он Тебя. Запретили они ему испускать слюну свою на Тебя».

Здесь еще появляется образ слюны Сета. Слюна Сета, ядовитая слюна, которая убивает, как яд змеи — она обезврежена после суда. Сет, как та ядовитая змея, у которой выдрали ядовитые зубы.

3. Место Сета в восстановленном миропорядке

Но вернемся к самим текстам. Наша задача — посмотреть, какую позицию после завершения суда, вынесения приговора и поединка должен занять Сет.

«О Унас! Грядут посланцы твои, спешат глашатаи твои к Отцу твоему Атуму. О Атум! Воздвигни его (Унаса) для Себя. Заключи его в объятия рук Твоих… Виждь ныне тех двух, кто в укрепленном замке — Хора и Сета, плюнь на чело Хора, дабы Ты исцелил рану, которая на нем».

Опять же, вспомните евангельское, как Иисус исцелил слепого, плюнув, сделав брение и помазав ему глаза. «Плюнь на чело Хора» — и встает на место глаз, который выдрал Сет. Для Древнего Востока очень значима символика истечений. Истечение — это то, что свойственно тому, из кого оно истекает. Истечения Сета — бесплодны и ядовиты, истечения Атума — дают жизнь и исцеление.

Но восстановлено не только Око Хора, исцеляется и Сет, оскопленный Хором во время последней схватки.

«Подними яички Сета, дабы Ты исправил его увечья. Хор этот рожден для тебя, Сет этот зачат для тебя. Если этот Хор не имеет раны и этот Сет не имеет увечья, то и ты (Унас) не будешь иметь раны, и ты не будешь увечен.