Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Когда размер имеет значение: создаем приложение-линейку с помощью ARKit |

Когда размер имеет значение: создаем приложение-линейку с помощью ARKit

- Tutorial

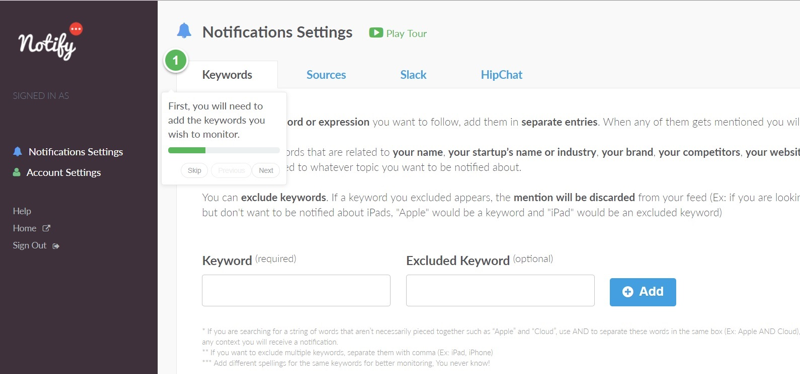

Вот и прошел день долгожданного официального релиза iOS 11, а значит откладывать знакомство с ARKit – SDK производства Apple для создания приложений с дополненной реальностью — больше никак нельзя. О сути инструмента наслышаны многие: с помощью ARKit можно накладывать созданную виртуальную реальность на реальный мир вокруг нас. iPhone или iPad при этом выступают в роли смотрового окна, через которое мы можем наблюдать за происходящим и что-то в нем менять. В Интернете уже представлено немало различных демо-приложений – с их помощью можно расставлять мебель, парковать автомобиль на стоянке, рисовать в окружающем пространстве, создавать двери в другие миры и многое другое. Словом, круг возможностей широкий, нужно только разобраться с технической реализацией.

ARKit поддерживают девайсы исключительно с iOS 11 и процессором A9 или A10. Соотвественно, для написания и запуска приложения нам потребуется, во-первых, Xcode 9, во-вторых, девайс с одним из указанных процессоров и установленной последней версией iOS. Стартовый проект можно скачать отсюда.

ARKit использует данные с камеры и других датчиков девайса, чтобы распознавать ключевые точки и горизонтальные поверхности в окружающем пространстве в режиме реального времени. В скобках отметим, что процесс довольно ресурсозатратный – девайс будет нагреваться. Для начала добавим в метод viewDidLoad() строчку:

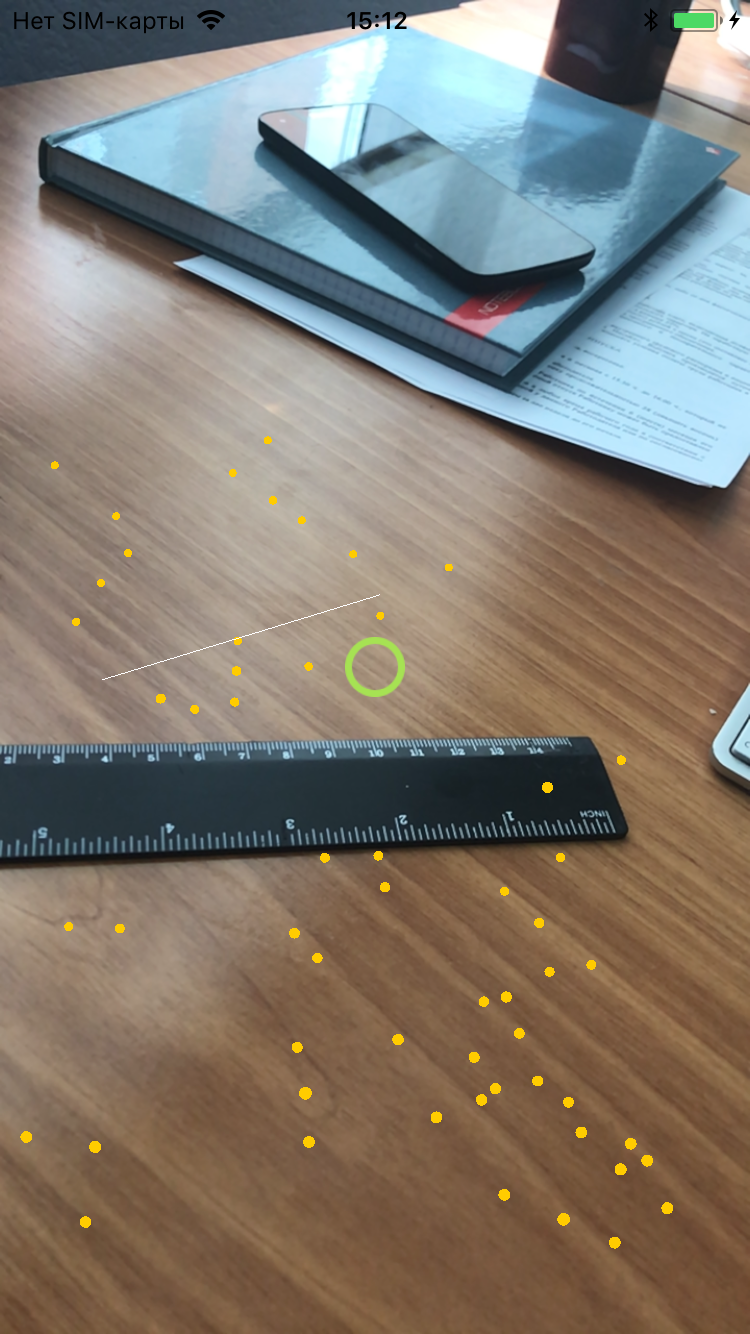

sceneView.debugOptions = ARSCNDebugOptions.showFeaturePointsЭто позволит нам видеть ключевые точки, которые находит ARKit. Теперь можно запустить приложение, и через некоторое время перед нами предстанет следующая картина:

/

/

Стоит отметить, что девайс необходимо немного перемещать в пространстве – в процессе движения в систему будет поступать больше меняющейся информации, чем в неподвижном состоянии. Обилие данных помогает ARKit определять ключевые точки, и в итоге их получается больше.

Для того чтобы «прощупать» возможности ARKit мы возьмем в качестве примера простое приложение-линейку и проследим весь процесс его создания. Сначала нам необходимо реализовать отрисовку линии между двумя точками, затем рассчитать ее длину, настроить вывод результата на экран – и наша примитивная линейка будет готова. Добавим переменные, которые нам понадобятся для отрисовки линии в пространстве:

private var points: (start: SCNVector3?, end: SCNVector3?)

private var line = SCNNode()

private var isDrawing = false

private var canPlacePoint = false Кортеж points будет содержать в себе точки начала и конца линии. line – это SCNNode, объект, который добавляется в сцену SceneKit, isDrawing – переменная показывающая, закончили мы выбор точек или нет. Переменная сanPlacePoint говорит сама за себя: она показывает, можно ли расположить точку в фокусе. В нашем случае фокусом будет являться центр экрана.

Для того, чтобы определить, можем ли мы поместить точку в фокус, нужно использовать метод hitTest объекта ARSCNVeiw. Этот метод на основе данных ARKit определяет все распознанные объекты и поверхности, пересекающие луч, направленный от камеры, и возвращает в порядке удаления от девайса полученные данные о пересечении.

Использовать его мы будем в ARSCNViewDelegate, в методе

func renderer(_ renderer: SCNSceneRenderer, updateAtTime time: TimeInterval) чтобы получать данные в режиме реального времени. В итоге у нас получится как-то так:

func renderer(_ renderer: SCNSceneRenderer, updateAtTime time: TimeInterval) {

DispatchQueue.main.async {

self.measure()

}

}

private func measure() {

let hitResults = sceneView.hitTest(view.center, types: [.featurePoint])

if let hit = hitResults.first {

canPlacePoint = true

focus.image = UIImage(named: "focus")

} else {

canPlacePoint = false

focus.image = UIImage(named: "focus_off")

}

}

Данный код проверяет наличие результатов hitTest в режиме реального времени, а дальше уже, в зависимости от них, выставляет значение canPlacePoint и изображение нашего фокуса (зеленое или красное). Также в методе hitTest есть список опций, задающий, какие объекты учитывать в реализации – в нашем случае это ключевые точки. При желании можно добавить горизонтальные поверхности.

Тап по экрану будет обозначать начальную либо конечную точку. Непосредственно в функции реализации тапа по экрану мы будем менять переменную isDrawing и обнулять значения начала и конца всякий раз, когда начинаем новую линию:

@objc private func tapped() {

if canPlacePoint {

isDrawing = !isDrawing

if isDrawing {

points.start = nil

points.end = nil

}

}

}

Вернемся к функции делегата updateAtTime. Имея результат hitTest, мы получаем координаты точки и затем, в зависимости от значения переменных, ставим начальную или конечную точку линии:

if isDrawing {

let hitTransform = SCNMatrix4(hit.worldTransform)

let hitPoint = SCNVector3Make(hitTransform.m41, hitTransform.m42, hitTransform.m43)

if points.start == nil {

points.start = hitPoint

} else {

points.end = hitPoint

}

}Теперь у нас есть координаты начала и конца линии – осталось ее начертить. Для этого добавим функцию, которая будет возвращать геометрию линии (по ней SceneKit поймет, как и где рисовать SCNNode):

func lineFrom(vector vector1: SCNVector3, toVector vector2: SCNVector3) -> SCNGeometry {

let indices: [Int32] = [0, 1]

let source = SCNGeometrySource(vertices: [vector1, vector2])

let element = SCNGeometryElement(indices: indices, primitiveType: .line)

return SCNGeometry(sources: [source], elements: [element])

}И, наконец, добавим код, который будет отрисовывать нашу линию в пространстве:

if points.start == nil {

points.start = hitPoint

} else {

points.end = hitPoint

line.geometry = lineFrom(vector: points.start!, toVector: points.end!)

if line.parent == nil {

line.geometry?.firstMaterial?.diffuse.contents = UIColor.white

line.geometry?.firstMaterial?.isDoubleSided = true

sceneView.scene.rootNode.addChildNode(line)

}

}

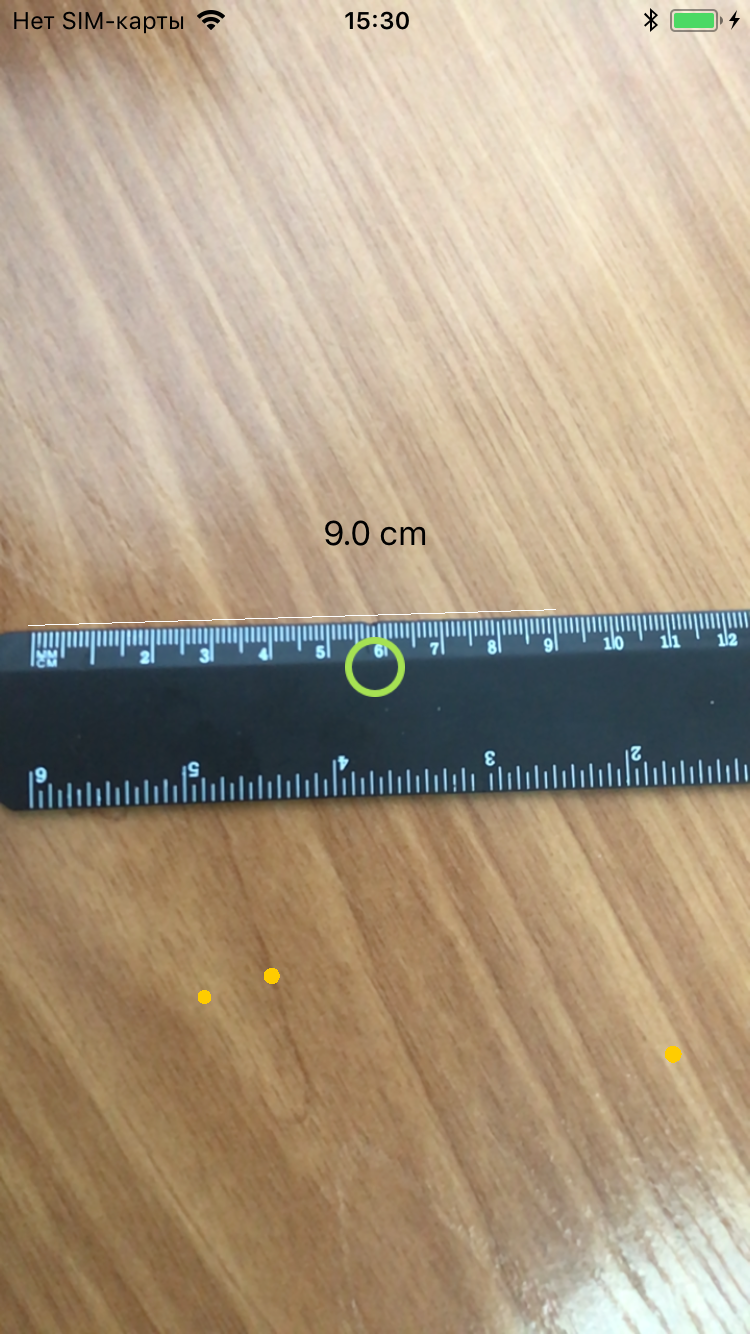

Теперь, запустив приложение, мы можем провести линию между двумя точками: первый тап отмечает начало и начинает отрисовывать линию к точке в фокусе, второй тап прекращает режим отрисовки и фиксириует линию. Остается только рассчитать ее длину и вывести полученное значение на экран.

func distance(from startPoint: SCNVector3, to endPoint: SCNVector3) -> Float {

let vector = SCNVector3Make(startPoint.x - endPoint.x, startPoint.y - endPoint.y, startPoint.z - endPoint.z)

let distance = sqrtf(vector.x * vector.x + vector.y * vector.y + vector.z * vector.z)

return distance

}Эта функция вычисляет расстояние между двумя точками в пространстве. Дело за малым: добавить текстовое поле и выводить результат в него. В SceneKit 0.01 равняется одному сантиметру. В итоге получаем следущее:

Длина нарисованной линии, по мнению приложения, составляет 9 см, что довольно хорошо соотносится с показаниями реальной линейки. Но, на самом деле, точность не слишком высокая. Максимальная точность получается в тех случаях, когда объекты располагаются на небольшом от камеры расстоянии и измерение производится из положения девайса перпендикулярно поверхности (то есть нужно двигать телефон параллельно поверхности, а не поворачивать его). Измерение на горизонтальных поверхностях будут более точным. Также, если наводить камеру на далекие объекты, hitTest может возвращать невалидные результаты – расстояние до найденных объектов определяется неверно. Хотя здесь нужно оговориться, что все это тестировалось на iPhone 7, у которого нет двойной камеры. Да и если посмотреть на демо различных линеек в интернете, по большей части можно заметить те же самые ограничения и неточности в измерениях.

Вот что получилось в результате.

Если подытожить: ARKit – отличное SDK для создания игр и развлекательных приложений, с ним можно придумать много интересного. Существенная заслуга Apple в том, что они пустили дополненную реальность в массы: девайсов, поддерживающих ARKit, довольно много и теперь уже не нужно приобретать специальные шлемы и прочие аксессуары. К тому же, ARKit поддерживает работу как и с нативными SpriteKit SceneKit и Metal, так и с Unity и Unreal Engine, что упрощает разработку.

|

Метки: author EverydayTools разработка под ios разработка под ar и vr xcode swift блог компании everyday tools arkit ios 11 xcode 9 sdk линейка apple ar |

[Из песочницы] Программирование с использованием PCAP |

Программирование с использованием PCAP

Данный текст является переводом статьи Тима Карстенса Programming with pcap 2002 года. В русскоязычном интернете не так много информации по PCAP. Перевод сделан в первую очередь для людей, которым интересна тема захвата трафика, но при этом они плохо владеют английским языком. Под катом, собственно, сам перевод.

Вступление

Давайте начнем с того, что определим, для кого написана эта статья. Очевидно, что некоторое базовое знание C необходимо (если, конечно, вы не хотите просто понять теорию), для понимания кода приведенного в статье, но вам не нужно быть ниндзя программирования: в тех моментах, которые могут быть понятны только более опытными программистам я постараюсь подробно объяснить все концепции. Так же, пониманию может помочь некоторое базовое знание работы сетей, учитывая что PCAP — это библиотека для реализации сниффинга (Прим. переводчика: Сниффинг — процесс захвата сетевого трафика, своего, или чужого). Все представленные здесь примеры кода были протестированы на FreeBSD 4.3 с ядром по умолчанию.

Начало работы: Общая форма приложения PCAP

Первая вещь которую необходимо понять — общая структура PCAP сниффера. Она может выглядеть следующим образом:

- Начнем с определения идентификатора интерфейса, трафик с которого мы хотим получить. В Linux это может быть что нибудь вроде

eth0, в BSD это может бытьxl1, и тому подобное. Мы можем либо указать этот идентификатор в строке, либо попросить PCAP предоставить его нам. - Далее необходимо инициализировать PCAP. На данном этапе нам нужно передать PCAP имя устройства, с которым мы будем работать. При необходимости мы можем захватить трафик с нескольких устройств. Для их различия мы будем использовать дескрипторы сеансов. Так же, как и во время работы с файлами, нам нужно назвать наш сеанс захвата трафика, что бы мы могли отличить его от других подобных сеансов.

- В случае, если мы хотим получить какой то определенный трафик (например, только TCP/IP пакеты, или пакеты только с порта 23 и так далее) мы должны создать набор правил, "скомпилировать" их, и применить их к конкретному сеансу. Это трехфазный, тесно связанный процесс. Набор правил изначально находится в строке, а после компилируется в понятный PCAP формат. Компиляция производится вызовом функции внутри нашей программы, она не связана с использованием какого либо внешнего приложения. Далее мы говорим PCAP применить этот фильтр к необходимой нам сессии.

- Наконец, мы говорим PCAP начать захват трафика. В случае использования

pcap_loop, PCAP будет работать до тех пор, пока не получит столько пакетов, сколько мы ему указали. Каждый раз, когда он получает новый пакет, он вызывает определенную нами функцию. Эта функция может делать все что мы хотим. Она может прочитать пакет, и передать информацию пользователю, она может сохранить его в файл, или вовсе не делать ничего. - После того, как мы закончим работу по захвату, сессию можно закрыть.

На самом деле это очень простой процесс. Всего пять шагов, один из которых не обязательный (шаг 3). Давайте рассмотрим каждый шаг, и их реализации.

Определение устройства

Это ужасно просто. Есть два способа определить устройство, которое мы хотим прослушивать.

Первый — просто позволить пользователю сказать программе имя того устройства с которого он хочет захватывать трафик. Рассмотрим этот код:

#include

#include

int main(int argc, char *argv[])

{

char *dev = argv[1];

printf("Device: %s\n", dev);

return(0);

}Пользователь определяет устройство указывая его имя в качестве первого аргумента программы. Теперь, строка dev содержит имя интерфейса который мы будем прослушивать в формате понятном PCAP (конечно, при условии, что пользователь дал нам реальное имя интерфейса)

Второй способ также очень прост. Давайте взглянем на программу:

#include

#include

int main(int argc, char *argv[])

{

char *dev, errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];

dev = pcap_lookupdev(errbuf);

if (dev == NULL)

{

fprintf(stderr, "Couldn't find default device: %s\n", errbuf);

return(2);

}

printf("Device: %s\n", dev);

return(0);

}В этом случае, PCAP просто установит имя устройства самостоятельно. "Но подожди, Тим", вы скажете. "Что делать со строкой errbuf?". Большинство PCAP команд позволяют нам передать им строку в качестве одного из аргументов. С какой целью? В том случае, если выполнение команды не удастся, PCAP запишет описание ошибки в переданную строку. В этом случае, если выполнение pcap_lookupdev() провалится, сообщение об ошибке будет помещено в errbuf. Круто, не правда ли? Вот так вот и устанавливается имя устройства для захвата трафика.

Настройка устройства для сниффинга

Задача создания сессии захвата трафика так же очень проста. Для этого мы будем использовать функцию pcap_open_live(). Прототип этой функции:

pcap_t *pcap_open_live(char *device, int snaplen, int promisc, int to_ms, char *ebuf)Первый аргумент — это имя устройства которое мы определили в предыдущем разделе. snaplen это целое число, которое определяет максимальное число байтов, которое может захватить PCAP. promisc, когда установлен в true, устанавливает устройство в неразборчивый режим (так или иначе, даже если он установлен в false, в определенных случаях интерфейс может находится в неразборчивом режиме). to_ms это время чтения в миллисекундах (значение 0 означает отсутствие таймаута; по крайней мере на некоторых платформах, это означает что вы можете дождаться появления достаточного количества пакетов для прекращения сниффинга до того, как закончите анализ этих пакетов. Поэтому вы должны использовать ненулевое время). Наконец, ebuf это строка в которой мы можем хранить сообщения об ошибках (так же, как мы делали до этого с errbuf). Функция возвращает дескриптор сеанса.

Для демонстрации, рассмотрим этот фрагмент кода:

#include

...

pcap_t *handle;

handle = pcap_open_live(dev, BUFSIZ, 1, 1000, errbuf);

if (handle == NULL)

{

fprintf(stderr, "Couldn't open device %s: %s\n", dev, errbuf);

return(2);

}Этот код открывает устройство помещенное в переменную dev, говорит читать столько байтов, сколько указано в BUFSIZ (константа, которая определена в pcap.h). Мы говорим переключить устройство в неразборчивый режим, что бы захватывать трафик до момента возникновения какой либо ошибки, и в случает ошибки, поместить ее описание в строку errbuf; и после, в случае ошибки, используем эту строку что бы вывести сообщение о том, что пошло не так.

Замечания по поводу разборчивого/неразборчивого режимов сниффинга: два способа очень различны по стилю. Обычно, интерфейс находится в разборчивом режиме, захватывая только тот трафик, который отправлен именно ему. Только трафик направленный от него, к нему, или маршрутизированный через него будет захвачен сниффером. Неразборчивый режим, наоборот, захватывает весь трафик который проходит через кабель. В среде без коммутации это может быть весь сетевой трафик. Очевидным преимуществом этого способа является то, возможно захватить большее количество пакетов, что может быть полезным, или нет, в зависимости от цели захвата трафика. Однако существуют и недостатки. Неразборчивый режим легко детектируется, один узел может четко определить, находится ли другой в неразборчивом режиме или нет. Так же, он работает только в не коммутируемой среде (например хаб, или маршрутизатор использующий APR). Еще одним недостатком является то, что в сетях с большим количеством трафика может не хватить системных ресурсов для захвата и анализа всех пакетов.

Не все устройства предоставляют одни и те же заголовки канального уровня в прочитанных вами пакетах. Ethernet устройства, и некоторые не-Ethernet устройства, могут предоставить Ethernet заголовки, но другие типы устройств, например такие как замыкающие устройства в BSD и OS X, PPP-интерфейсы, и Wi-Fi-интерфейсы в режиме мониторинга — нет.

Вам нужно определить тип заголовков канального уровня, которые предоставляет устройство, и использовать для анализа содержимого пакетов. pcap_datalink() возвращает тип заголовков канального уровня. (Cм. список значений заголовков канального уровня. Возвращаемые значения — значения DHT_ в этом списке)

Если ваша программа не поддерживает заголовки канального уровня предоставляемые устройством, то она должна будет прекратить работу, с помощью подобного кода:

if (pcap_datalink(handle) != DLT_EN10MB)

{

fprintf(stderr, "Device %s doesn't provide Ethernet headers -not supported\n", dev);

return(2);

}который сработает если устройство не поддерживает Ethernet — заголовки. Это может сработать для кода приведенного ниже, который использует заголовки Ethernet.

Фильтрация трафика

Часто мы заинтересованы в захвате только определенного типа трафика. Для примера — бывает такое, что единственное что мы хотим — это захватить трафик с порта 23(telnet) для поиска паролей. Или возможно мы хотим перехватить файл который был отправлен через порт 21(FTP). Может быть мы хотим захватить только DNS трафик (порт 53 UDP). Однако, бывают редкие случаи, когда мы просто хотим слепо захватывать весь интернет трафик. Давайте рассмотрим функции pcap_compile() и pcap_setfilter().

Процесс очень простой. После того, как мы вызвали pcap_open_live() и имеем работающую сессию сниффинга, мы можем применить наш фильтр. Вы спросите, почему просто не использовать обычные if/else if выражения? Две причины: первая — фильтр PCAP эффективнее, потому что он фильтрует непосредственно через BPF; соответственно нам нужно куда меньшее количество ресурсов, ведь драйвер BPF делает это напрямую. Вторая — это то, что фильтры PCAP просто проще.

Перед тем, как применить фильтр, мы должны скомпилировать его. Условие фильтра содержится в обычной строке (или массиве char). Синтаксис достаточно хорошо документирован на главной странице tcpdump.org; Я оставлю это вам на самостоятельное рассмотрение. Однако, мы будем использовать простые тестовые выражения, и, возможно, вы достаточно догадливы что бы самостоятельно вывести правила синтаксиса этих условий из приведенных примеров.

Что бы скомпилировать фильтр мы вызываем функцию pcap_compile(). Прототип определяет эту функцию как:

int pcap_compile(pcap_t *p, struct bpf_program *fp, char *str, int optimize, bpf_u_int32 netmask)Первый аргумент — это наш дескриптор сессии (pcap_t* handle в нашем предыдущем примере). Следующий — это указатель на место, где мы будем хранить скомпилированную версию фильтра. Далее идет само выражение, в обычном строковом формате. После идет целое число, которое определяет, нужно ли оптимизировать выражения фильтра, или нет (0 — нет, 1 — да). Наконец, мы должны определить сетевую маску той сети, к которой мы применяем фильтр. Функция возвращает -1 при ошибке; все остальные значения означают успех.

После компиляции фильтра, время применить его. Вызовем pcap_setfilter(). Следуя нашему формату объяснения PCAP, мы должны рассмотреть прототип этой функции:

int pcap_setfilter(pcap_t *p, struct bpf_program *fp)Это очень прямолинейно и просто. Первый аргумент — наш дескриптор сессии, второй — указатель на скомпилированную версию нашего фильтра (это должна быть та же переменная, что и в предыдущей функции pcap_compile()).

Возможно этот пример поможет вам понять лучше:

#include

...

pcap_t *handle; /* Дескриптор сесси */

char dev[] = "rl0"; /* Устройство для сниффинга */

char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE]; /* Строка для хранения ошибок */

struct bpf_program fp; /* Скомпилированный фильтр */

char filter_exp[] = "port 23"; /* Выражение фильтра */

bpf_u_int32 mask; /* Сетевая маска устройства */

bpf_u_int32 net; /* IP устройства */

if (pcap_lookupnet(dev, &net, &mask, errbuf) == -1) {

fprintf(stderr, "Can't get netmask for device %s\n", dev);

net = 0;

mask = 0;

}

handle = pcap_open_live(dev, BUFSIZ, 1, 1000, errbuf);

if (handle == NULL) {

fprintf(stderr, "Couldn't open device %s: %s\n", dev, errbuf);

return(2);

}

if (pcap_compile(handle, &fp, filter_exp, 0, net) == -1) {

fprintf(stderr, "Couldn't parse filter %s: %s\n", filter_exp, pcap_geterr(handle));

return(2);

}

if (pcap_setfilter(handle, &fp) == -1) {

fprintf(stderr, "Couldn't install filter %s: %s\n", filter_exp, pcap_geterr(handle));

return(2);

}Эта программа настроена на сниффинг трафика который проходит через порт 23, в неразборчивом режиме, на устройстве rl0.

Мы можете заметить, что предыдущий пример содержит функцию, о которой мы еще не говорили. pcap_lookupnet() — это функция которая, получая имя устройства возвращает IPv4 сетевой номер и соответствующую сетевую маску (сетевой номер — это адрес IPv4 ANDed с сетевой маской, поэтому он содержит только сетевую часть адреса). Это существенно, потому что нам нужно знать сетевую маску для применения фильтра.

По моему опыту, этот фильтр не работает в некоторых ОС. В моей тестовой среде я обнаружил, что OpenBSD 2.9 c ядром по умолчанию поддерживает этот тип фильтра, но FreeBSD 4.3 с ядром по умолчанию — нет. Ваш опыт может отличаться.

Реальный сниффинг

На текущем этапе мы узнали как определить устройство, приготовить его для захвата трафика, и применить фильтры. Теперь время захватить несколько пакетов. Есть два основных способа захватывать пакеты. Мы можем просто захватить один пакет, или мы можем войти в цикл, который выполняется пока не будет захвачено n пакетов. Мы начнем с того, что покажем, как можно захватить один пакет, и после рассмотрим методы использования циклов. Взглянем на прототип pcap_next():

u_char *pcap_next(pcap_t *p, struct pcap_pkthdr *h)Первый аргумент — дескриптор сессии. Второй — указатель на структуру которая содержит общую информацию о пакете, конкретно — время в которое он был захвачен, длина пакета, и длина его определенной части (например, если он фрагментированный). pcap_next() возвращает u_char указатель на пакет, который описан в структуре. Мы поговорим о чтении пакетов позже.

Это демонстрация использования pcap_next() для захвата пакетов:

#include

#include

int main(int argc, char *argv[])

{

pcap_t *handle; /* Дескриптор сессии */

char *dev; /* Устройсто для сниффинга */

char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE]; /* Строка для хранения ошибки */

struct bpf_program fp; /* Скомпилированный фильтр */

char filter_exp[] = "port 23"; /* Выражение фильтра */

bpf_u_int32 mask; /* Сетевая маска */

bpf_u_int32 net; /* IP */

struct pcap_pkthdr header; /* Заголовок который нам дает PCAP */

const u_char *packet; /* Пакет */

/* Определение устройства */

dev = pcap_lookupdev(errbuf);

if (dev == NULL)

{

fprintf(stderr, "Couldn't find default device: %s\n", errbuf);

return(2);

}

/* Определение свойств устройства */

if (pcap_lookupnet(dev, &net, &mask, errbuf) == -1)

{

fprintf(stderr, "Couldn't get netmask for device %s: %s\n", dev, errbuf);

net = 0;

mask = 0;

}

/* Создание сессии в неразборчивом режиме */

handle = pcap_open_live(dev, BUFSIZ, 1, 1000, errbuf);

if (handle == NULL)

{

fprintf(stderr, "Couldn't open device %s: %s\n", dev, errbuf);

return(2);

}

/* Компиляция и применения фильтра */

if (pcap_compile(handle, &fp, filter_exp, 0, net) == -1)

{

fprintf(stderr, "Couldn't parse filter %s: %s\n", filter_exp, pcap_geterr(handle));

return(2);

}

if (pcap_setfilter(handle, &fp) == -1)

{

fprintf(stderr, "Couldn't install filter %s: %s\n", filter_exp, pcap_geterr(handle));

return(2);

}

/* Захват пакета */

packet = pcap_next(handle, &header);

/* Вывод его длины */

printf("Jacked a packet with length of [%d]\n", header.len);

/* Закрытие сессии */

pcap_close(handle);

return(0);

}Приложение захватывает трафик любого устройства, полученное через pcap_loockupdev(), помещая его в неразборчивый режим. Оно обнаруживает что пакет попадает в порт 23 (telnet) и сообщает пользователю размер пакета (в байтах). Опять же, программа включает в себя вызов pcap_close(), который мы обсудим позже (хотя он вполне понятен).

Второй способ захвата трафика — использование pcap_loop() или pcap_dispatch() (который в свою очередь сам использует pcap_loop()). Что бы понять использование этих двух функций, нам нужно понять идею функции обратного вызова.

Функция обратного вызова (callback function) не является чем то новым, это обычная вещь в большом количестве API. Концепция, которая стоит за функцией обратного вызова очень проста. Предположим, что у есть программа которая ждет события определенного рода. Просто для примера, предположим что программа ждет нажатие клавиши. Каждый раз, когда пользователь нажимает клавишу, моя программа вызовет функцию, что бы обработать это нажатие клавиши. Это и есть функция обратного вызова. Эти функции используются в PCAP, но вместо вызова их в момент нажатия клавиши, они вызываются тогда, когда PCAP захватывает пакет. Использовать функции обратного вызова можно только в pcap_loop() и pcap_dispatch() которые очень похожи в этом плане. Каждая из них вызывает функцию обратного вызова каждый раз, когда попадется пакет который проходит сквозь фильтр (если конечно фильтр есть. Если нет, то все пакеты, которые были захвачены вызовут функцию обратного вызова).

Прототип pcap_loop() приведен ниже:

int pcap_loop(pcap_t *p, int cnt, pcap_handler callback, u_char *user)Первый аргумент — дескриптор сессии. Дальше идет целое число, которое сообщает pcap_loop() количество пакетов, которые нужно захватить (отрицательное значение говорит о том, что цикл должен выполняться до возникновения ошибки). Третий аргумент — имя функции обратного вызова (только идентификатор, без параметров). Последний аргумент полезен в некоторых приложениях, но в большинстве случаев он просто устанавливается NULL. Предположим, что у нас есть аргументы, которые мы хотим передать функции обратного вызова, в дополнение к тем, которые передает ей pcap_loop(). Последний аргумент как раз то место, где мы это сделаем. Очевидно, вы должны привести их к u_char * типу, что бы убедится что вы получите верные результаты. Как мы увидим позже, PCAP использует некоторые интересные способы передачи информации в виде u_char *. После того, как мы покажем пример того, как PCAP делает это, будет очевидно как сделать это и в этом моменте. Если нет — обратитесь к справочному тексту по С, так как объяснения указателей находятся за рамками темы этого документа. pcap_dispatch() почти идентична в использовании. Единственное различие между pcap_dispatch() и pcap_loop() это то, что pcap_dispatch() будет обрабатывать только первую серию пакетов полученных из системы, тогда как pcap_loop() будет продолжать обработку пакетов или партий пакетов до тех пор пока счетчик не закончится. Для более глубокого обсуждения различий, смотрите официальную документацию PCAP.

Прежде чем мы приведем пример использования pcap_loop(), мы должны проверить формат нашей функции обратного вызова. Мы не можем самостоятельно определить прототип функции обратного вызова, иначе pcap_loop() не будет знать, как использовать ее. Так что мы должны использовать этот формат в качестве прототипа нашей функции обратного вызова:

void got_packet(u_char *args, const struct pcap_pkthdr *header, const u_char *packet);Давайте разберем его более детально. Первое — функция должна иметь void тип. Это логично, потому что pcap_loop() в любом случае не знал бы, что делать с возвращаемым значением. Первый аргумент соответствует последнему аргументу pcap_loop(). Независимо от того, какое значение передается последним аргументом pcap_loop(), оно передается первому аргументу нашей функции обратного вызова. Второй аргумент — это PCAP заголовок, который содержит информацию о том, когда пакет был захвачен, насколько он большой, и так далее. Структура pcap_pkthdr определена в файле pcap.h как:

struct pcap_pkthdr {

struct timeval ts; /* Время захвата */

bpf_u_int32 caplen; /* Длина заголовка */

bpf_u_int32 len; /* Длина пакета */

};Эти значения должны быть достаточно понятными. Последний аргумент — самый интересный из всех, и самый сложный для понимания начинающему программисту. Это другой указатель на u_char, и он указывает на первый байт раздела данных содержащихся в пакете, который был захвачен pcap_loop().

Но как можно использовать эту переменную (названную packet) в прототипе? Пакет содержит много атрибутов, так что, как можно предположить, это не строка, а набор структур (для примера, пакет TCP/IP содержит в себе Ethernet заголовок, IP заголовок, TCP заголовок, и наконец, данные). Этот u_char указатель указывает на сериализованную версию этих структур. Что бы начать использовать какую нибудь из них необходимо произвести некоторые интересные преобразования типов.

Первое, мы должны определить сами структуры, прежде чем мы сможем привести данные к ним. Следующая структура используется мной для чтения TCP/IP пакета из Ethernet.

/* Ethernet адреса состоят из 6 байт */

#define ETHER_ADDR_LEN 6

/* Заголовок Ethernet */

struct sniff_ethernet {

u_char ether_dhost[ETHER_ADDR_LEN]; /* Адрес назначения */

u_char ether_shost[ETHER_ADDR_LEN]; /* Адрес источника */

u_short ether_type; /* IP? ARP? RARP? и т.д. */

};

/* IP header */

struct sniff_ip {

u_char ip_vhl; /* версия << 4 | длина заголовка >> 2 */

u_char ip_tos; /* тип службы */

u_short ip_len; /* общая длина */

u_short ip_id; /* идентефикатор */

u_short ip_off; /* поле фрагмента смещения */

#define IP_RF 0x8000 /* reserved флаг фрагмента */

#define IP_DF 0x4000 /* dont флаг фрагмента */

#define IP_MF 0x2000 /* more флаг фрагмента */

#define IP_OFFMASK 0x1fff /* маска для битов фрагмента */

u_char ip_ttl; /* время жизни */

u_char ip_p; /* протокол */

u_short ip_sum; /* контрольная сумма */

struct in_addr ip_src,ip_dst; /* адрес источника и адрес назначения */

};

#define IP_HL(ip) (((ip)->ip_vhl) & 0x0f)

#define IP_V(ip) (((ip)->ip_vhl) >> 4)

/* TCP header */

typedef u_int tcp_seq;

struct sniff_tcp {

u_short th_sport; /* порт источника */

u_short th_dport; /* порт назначения */

tcp_seq th_seq; /* номер последовательности */

tcp_seq th_ack; /* номер подтверждения */

u_char th_offx2; /* смещение данных, rsvd */

#define TH_OFF(th) (((th)->th_offx2 & 0xf0) >> 4)

u_char th_flags;

#define TH_FIN 0x01

#define TH_SYN 0x02

#define TH_RST 0x04

#define TH_PUSH 0x08

#define TH_ACK 0x10

#define TH_URG 0x20

#define TH_ECE 0x40

#define TH_CWR 0x80

#define TH_FLAGS (TH_FIN|TH_SYN|TH_RST|TH_ACK|TH_URG|TH_ECE|TH_CWR)

u_short th_win; /* окно */

u_short th_sum; /* контрольная сумма */

u_short th_urp; /* экстренный указатель */

};Так как в итоге это все относится к PCAP и нашему загадочному u_char указателю? Эти структуры определяют заголовки, которые предшествуют данным пакета. И как мы в итоге можем разбить пакет? Приготовьтесь увидеть одно из самых практичных использований указателей (для всех новичков в С которые думают что указатели бесполезны говорю: это не так).

Опять же, мы будем предполагать, что мы имеем дело с TCP/IP пакетом Ethernet. Этот же метод применяется к любому пакету. Единственное различие — это тип структуры, которые вы фактически используете. Итак, давайте начнем с определения переменных и определения времени компиляции. Нам нужно будет деконструировать данные пакета.

/* Заголовки Ethernet всегда состоят из 14 байтов */

#define SIZE_ETHERNET 14

const struct sniff_ethernet *ethernet; /* Заголовок Ethernet */

const struct sniff_ip *ip; /* Заголовок IP */

const struct sniff_tcp *tcp; /* Заголовок TCP */

const char *payload; /* Данные пакета */

u_int size_ip;

u_int size_tcp;И теперь мы делаем наше магическое преобразование типов:

ethernet = (struct sniff_ethernet*)(packet);

ip = (struct sniff_ip*)(packet + SIZE_ETHERNET);

size_ip = IP_HL(ip)*4;

if (size_ip < 20) {

printf(" * Invalid IP header length: %u bytes\n", size_ip);

return;

}

tcp = (struct sniff_tcp*)(packet + SIZE_ETHERNET + size_ip);

size_tcp = TH_OFF(tcp)*4;

if (size_tcp < 20) {

printf(" * Invalid TCP header length: %u bytes\n", size_tcp);

return;

}

payload = (u_char *)(packet + SIZE_ETHERNET + size_ip + size_tcp);Как это работает? Рассмотрим структуру пакета в памяти. u_char указатель — просто переменная содержащая адрес в памяти.

Ради простоты, давайте скажем, что адрес на который указывает этот указатель это Х. Тогда, если наши структуры просто находятся в линии, то первая из них — sniff_ethernet, будет расположена в памяти по адресу Х, так же мы можем легко найти адрес структуры после нее. Этот адрес — это Х плюс длина Ethernet заголовка, которая равна 14, или SIZE_ETHERNET.

Аналогично, если у нас есть адрес этого заголовка, то адрес структуры после него — это сам адрес плюс длина этого заголовка. Заголовок IP, в отличие от заголовка Ethernet, не имеет фиксированной длины. Его длина указывается как количество 4-байтовых слов по полю заголовка IP. Поскольку это количество 4-байтных слов, оно должно быть умножено на 4, что бы указать размер в байтах. Минимальная длина этого заголовка составляет 20 байтов.

TCP заголовок так же имеет вариативную длину, эта длина указывается как число 4-байтных слов, в поле "смещения данных" заголовка TCP, и его минимальная длина так же равна 20 байтам.

Итак, давайте сделаем диаграмму:

| VARIABLE | LOCATION(in bytes) |

|---|---|

| sniff_ethernet | X |

| sniff_ip | X + SIZE_ETHERNET |

| sniff_tcp | X + SIZE_ETHERNET + {IP header length} |

| payload | X + SIZE_ETHERNET + {IP header length} + {TCP header length} |

sniff_ethernet структура, находясь в первой линии, просто находится по адресу Х. sniff_ip, которая следует прямо за sniff_ethernet, это адрес Х плюс такое количество байтов, которое занимает структура sniff_ethernet (14 байтов или SIZE_ETHERNET). sniff_tcp находится прямо после двух предыдущих структур, так что его локация это — X плюс размер Ethernet, и IP заголовок. (14 байтов, и 4 раза длина заголовка IP). Наконец, данные (для которых не существует определенной структуры) расположены после них всех.

Итак, на данном этапе мы знаем, как использовать функцию обратного вызова, вызвать ее и получить данные из полученного пакета. Здесь я приложу исходный код готового сниффера. Просто скачайте sniffer.c и попробуйте сами.

Завершение

На данном этапе вы должны быть способны написать сниффер используя PCAP. Вы изучили базовые концепты которые стоят за открытием PCAP сессии, узнали главные детали о сниффиге пакетов, применении фильтров, и использования функций обратного вызова. Теперь пришло время выйти и самостоятельно захватить трафик.

Тим Карстенс 2002. Все права защищены. Распространение и использование, с модификацией и без нее разрешены при соблюдении следующих условий:

Копия должна содержать вышеупомянутое уведомление об авторских правах и этот список условий:

Имя Тима Карстенса не может использоваться для одобрения или продвижения продуктов, полученных из этого документа, без специального предварительного письменного разрешения.

This document is Copyright 2002 Tim Carstens. All rights reserved. Redistribution and use, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistribution must retain the above copyright notice and this list of conditions.

The name of Tim Carstens may not be used to endorse or promote products derived from this document without specific prior written permission.

/ Insert 'wh00t' for the BSD license here /

|

Метки: author Lupus_Anay программирование перевод pcap сниффер захват трафика |

Создание и нормализация словарей. Выбираем лучшее, убираем лишнее |

Создание и нормализация словарей. Выбираем лучшее, убираем лишнее

Использование подходящих словарей во время проведения тестирования на проникновение во многом определяет успех подбора учетных данных. В данной публикации я расскажу, какие современные инструменты можно использовать для создания словарей, их оптимизации для конкретного случая и как не тратить время на перебор тысяч заведомо ложных комбинации.

Инструменты

crunch

Пожалуй, один из самых известных инструментов для быстрого создания словарей. Он по умолчанию входит в популярный дистрибутив для проведения пентеста Kali Linux.

Инструмент работает в нескольких режимах:

Создание словаря, состоящего из перечисленных символов, например чисел

crunch 4 5 1234567890 -o all_numbers_from_4_to_5.txtСоздается словарь длиной от четырех до пяти цифр.

Создание словаря по шаблону

crunch 10 10 qwe RTY 123 \#\@ -t P^@@,ord%% -o Password_template.txt

Сперва указывается длина пароля — 10 символов. Затем перечисляются наборы символов: буквы в нижнем регистре, буквы в верхнем регистре, цифры и спецсимволы. Ключ -t задает шаблон, где

- ^ — спецсимволы

- @ — буквы в нижнем регистре

- , — буквы в верхнем регистре

- % — цифры

И третий режим работы crunch — перестановки.

crunch 1 1 -p Alex Company PositionСловарь состоит из всех возможных комбинаций слов Alex, Company и Position.

Подробнее изучить инструмент можно через стандартные man страницы, они достаточно подробные.

maskprocessor

Иногда требуется указать не только наборы под конкретный тип символов, а вообще свой набор, включающий и буквы, и цифры, и спецсимволы. В этом случае можно воспользоваться утилитой maskprocessor от брутфорсера hashcat. Скачать ее можно с официального гитхаба hashcat.

Вы можете задать до четырех собственных наборов символов и использовать готовые наборы

?l = abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

?u = ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

?d = 0123456789

?s = !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

?a = ?l?u?d?s

?b = 0x00 - 0xffПример использования

mp64.bin -1 Pp -2 \@\#\$ ?1assw?2r?dИли можно задать набор из цифр, но добавить к нему еще несколько спецсимволов так

mp64.bin -1 Qq -2 ?d\@\#\$ ?1werty_12?2Получаем такой результат

John the Ripper

Популярный брутфорсер John the Ripper (JTR) тоже позволяет генерировать словари на основе правил. Делается это при помощи ключа --rules, а сами правила описываются в файле john.conf

Вот так выглядит стандартное правило, используемое для взлома NTLM хэша

[List.Rules:NT]

:

-c T0Q

-c T1QT[z0]

-c T2QT[z0]T[z1]

-c T3QT[z0]T[z1]T[z2]

-c T4QT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]

-c T5QT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]

-c T6QT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]T[z5]

-c T7QT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]T[z5]T[z6]

-c T8QT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]T[z5]T[z6]T[z7]

-c T9QT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]T[z5]T[z6]T[z7]T[z8]

-c TAQT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]T[z5]T[z6]T[z7]T[z8]T[z9]

-c TBQT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]T[z5]T[z6]T[z7]T[z8]T[z9]T[zA]

-c TCQT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]T[z5]T[z6]T[z7]T[z8]T[z9]T[zA]T[zB]

-c TDQT[z0]T[z1]T[z2]T[z3]T[z4]T[z5]T[z6]T[z7]T[z8]T[z9]T[zA]T[zB]T[zC]В первой строчке сказано, что нужно изменить регистр символа на нулевой позиции (T0), символ Q позволяет не допустить дубликатов в результирующем словаре. Во второй строке символ на первой позиции меняет свой регистр, затем скобки задают препроцессор, чтобы были сгенерированы пароли и с измененным нулевым символом и так далее.

Предположим, вы успешно провели брутфорс LM хэша и получили значение QWERTY123, так как для LM регистр не важен.

Но для авторизации вам нужно провести брутфорс NTLM хэша, где регистр имеет значение. Воспользовавшись правилом, описанным выше, можно получить следующий словарь

john -w:QWERTY123.dict --stdout --rules:NT

JTR по умолчанию содержит множество готовых правил, но можно написать и свои, либо взять за основу уже написанное и скорректировать под текущую ситуацию.

Подробно про синтаксис правил можно почитать здесь.

hashcat-tools

Еще одним полезным инструментом является набор утилит от популярного брутфорсера hashcat.

Скачать их можно с официального сайта.

Рассмотрим некоторые их них. Описания всех утилит на английском языке можно найти тут.

combinanor.bin — позволяет генерировать словарь из слов, входящих в два других словаря.

combinanor3.bin делает то же самое, но на вход принимает три файла, вместо двух.

combipow.bin — создает все возможные комбинации из слов, перечисленных в файле (похоже на ключ -p в crunch)

cutb.bin — обрезает слова в словаре до указанной длины. Можно указывать смещение (offset)

expander.bin — получает на ввод слова, разбирает их на символы, комбинирует и отправляет в STDOUT

permute.bin — создает словарь, который используется hashcat при атаке типа Permutation attack. Перед использованием словарь нужно пропустить через утилиту prepare.

gate.bin — разбивает словарь на несколько частей для параллельной обработки несколькими ядрами или несколькими машинами. В примере ниже мы разбиваем стандартный словарь JTR на две части. В первую часть попадают слова под номером 0, 2, 4, 6,…. Во вторую 1, 3, 5, 7,…

len.bin — оставляет в словаре только слова определенной длины от min до max

mli2.bin — объединяет два словаря.

req-include.bin — крайне полезный инструмент, который убирает из словаря все, что не подходит под заданные правила. Например, вы знаете, что по парольной политике в пароле обязательно присутствует буква в верхнем регистре, цифра и спецсимвол.

Число выбрано исходя из таблицы

Если таким образом нормализовать известный словарь rockyou, то можно сократить его размер в 270 раз! и не тратить ресурсы на заведомо ложные комбинации.

req-exclude.bin делает то же самое, что req-include, но с точностью до наоборот.

rli.bin — эта утилита удаляет значения из первого словаря, если они встречаются во втором. Полезно использовать, если вы создаете один словарь из нескольких.

Когда под рукой нет утилит

Может оказаться так, что воспользоваться набором hashcat-utils или crunch нет возможности, а нужно срочно создать словарь или нормализовать его. Некоторые алгоритмы довольно сложны в реализации, но базовые операции можно выполнить просто в командной строке.

Простой словарь с датами можно создать серией подобных команд

echo 0{1..9}0{1..9}19{60..99} | tr ' ' '\n' >> dates

Если нужно разбить словарь на части для параллельной обработки, можно воспользоваться командой split

split -d -l 1000 password.lst splitted_Быстро объединить два словаря можно так

cat dict1 dict2 > combined_dictЧтобы сделать заглавной первую или последнюю буквы в каждом слове, нужно выполнить, соответственно, команды

sed 's/^./\u&/' dict_file

sed 's/.$/\u&/' dict_fileДля перевода регистра в нижний нужно заметить «u» на «l»

Дописать что-то в начало каждого слова из словаря можно так

sed 's/^./word/' dict_fileА так можно дописать слово в конец

sed 's/.$/word/' dict_file

Следующей командой можно добавить в начало число от 0 до 99 к каждому слову в словаре

for i in $(cat dict_file) ; do seq -f %02.0f$i 0 99 ; done > numbers_dict_file

Можно очистить словарь от значений, в которых не присутствует хотя бы 2 числа так

nawk 'gsub("[0-9]","&",$0)==2' password.lstПолучаем

Это лишь некоторые примеры. Можно писать более сложные обработки на Python и других скриптовых языках. Но всегда нужно помнить, что создание качественного словаря и его нормализация под целевой протокол — важный этап при проведении тестирования на проникновение.

|

Метки: author antgorka информационная безопасность блог компании pentestit wordlist pentest создание словарей maskprocessor crunch john the ripper |

Отчет по пентесту: краткое руководство и шаблон |

Отчет по пентесту: краткое руководство и шаблон

- Tutorial

В прошлой статье мы подробно разобрали методологию комплексного тестирования защищенности и соответствующий инструментарий этичного хакера. Даже если мы с вами в совершенстве овладеем методикой взлома и проведем тестирование на самом высоком уровне, но не сможем грамотно представить результаты заказчику, то проект будет «так себе». Как написать грамотный отчет по тестированию защищенности – об этом мы и поговорим сегодня.

Читатели

Прежде чем браться за написание любого отчета нам нужно самим себе задать следующие два важных вопроса:

- Кто будет читать отчет?

- Что читатели ждут от данного документа?

В случае отчета по тестированию защищенности в качестве читателей выступают:

- Генеральный директор;

- Руководитель департамента информационной безопасности;

- Руководитель департамента информационных технологий.

Генеральный директор оплачивает наши услуги по тестированию защищенности и ожидает увидеть в отчете основные результаты: можно ли проникнуть в сеть его компании и какую информацию можно таким образом получить.

Руководителю департамента информационной безопасности интересны все аспекты проведенного тестирования защищенности:

- Какие уязвимости и в каких системах были обнаружены?

- Сможет ли потенциальный злоумышленник их использовать?

- К какой информации возможен доступ?

- Какие инструменты взлома использовались?

- Что необходимо делать для закрытия уязвимостей?

Руководителю департамента информационных технологий интересно, что его людям придется сделать для закрытия обнаруженных уязвимостей и не повлияет ли это на работоспособность информационных систем.

Писатели

Разобравшись с потребностями читателей нашего отчета, давайте подумаем и о наших собственных.

Специалистам по тестированию защищенности в отчете необходимо продемонстрировать что:

- работы были выполнены в полном объеме в соответствии с договоренностями с заказчиком;

- свидетельства проведенного тестирования защищенности достаточны для подтверждения сделанных заключений.

Теперь мы можем разработать соответствующую структуру отчета.

Для вашего удобства выкладываем шаблон отчета, который мы используем уже несколько лет на наших курсах по этичному хакингу и структура которого соответствует описываемой ниже.

Структура отчета по тестированию защищенности

Разберем ключевые элементы отчета по тестированию защищенности.

Раздел «Резюме для руководства»

Раздел на одну, максимум, две страницы в котором пишем, что и зачем мы делали, описываем основные результаты и выводы, приводим ключевые рекомендации. Технические термины стараемся не использовать, так как читатели – высшее руководство, которое не всегда обладает хорошими познаниями в области ИТ/ИБ.

Раздел «Границы проекта»

В данном разделе мы описываем, какие виды тестирования проводились и относительно каких информационных ресурсов. Детализация должна быть такая, чтобы читатели понимали, что вошло в проект, а что осталось за его рамками. При необходимости можем указывать адреса офисов и даже имена людей, задействованных в проекте со стороны заказчика.

Раздел «Наш подход»

Некоторые специалисты по этичному хакингу не любят описывать свой подход, ссылаясь на свои ноу-хау. Мы же рекомендуем придерживаться прозрачности в отношениях с заказчиками и описать хотя бы основные шаги тестирования в соответствии с принятой методологией тестирования защищенности.

Полезным будет и сопоставление этапов тестирования защищенности с выявленными уязвимостями.

Одним из важных моментов в ходе проведения тестирования защищенности является оценка рисков, связанных с возможной эксплуатацией уязвимостей. Если мы не руководствуемся методикой заказчика, а используем некую свою схему оценки, то ее лучше также здесь описать.

Описание выявленных уязвимостей

Основной объем отчета о тестировании защищенности составят описания обнаруженных уязвимостей. Для аудиторских отчетов, а отчет о тестировании защищенности без сомнения относится к данной категории, классической является следующая структура представления информации: наблюдение(finding) – риск – рекомендация.

В подразделе «наблюдение» описывается, какая уязвимость была обнаружена, в какой системе, приводится демонстрация возможности ее эксплуатации с соответствующими скриншотами. Иногда заказчики настаивают на передаче им логов проведенных тестов, в этом случае целесообразно указать использованный инструментарий и дать ссылку на соответствующий файл (как правило, передается заказчику только в электронном виде).

В подразделе «риск» дается описание ситуации, которая может произойти в случае использования потенциальными злоумышленниками данной уязвимости. Для правильной оценки специалистам по тестированию необходимо выяснить критичность скомпрометированного ресурса.

В подразделе «рекомендации» эксперты по тестированию защищенности дают советы, как исправить ситуацию. При этом совет, как правило, состоит из двух частей: необходимой коррекции и необходимого корректирующего действия. Коррекция – это то, что нужно сделать прямо сейчас (например, изменить пароль), корректирующее действие – это то, что нужно сделать в принципе для устранения причины выявленной проблемы (например, внедрить парольную политику, обучить пользователей и т.п.).

Вместо заключения

Мы кратко рассмотрели структуру отчета, которая, конечно, помогает разрабатывать документ, но любому составителю отчетов нужно еще освоить навык структурирования информации.

Одним из самых лучших учебников по этой теме является книга Барбары Минто «Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового письма и устных выступлений», которую с удовольствием рекомендуем к прочтению.

Полезные ссылки

- Шаблон отчета по тестированию защищенности от учебного центра «Эшелон»

- Коллекция отчетов по тестированию на проникновение: https://github.com/juliocesarfort/public-pentesting-reports

|

Метки: author alexdorofeeff информационная безопасность блог компании эшелон тестирование на проникновение анализ защищенности разработка отчетов |

Миграция схемы данных без головной боли: идемпотентность и конвергентность для DDL-скриптов |

Миграция схемы данных без головной боли: идемпотентность и конвергентность для DDL-скриптов

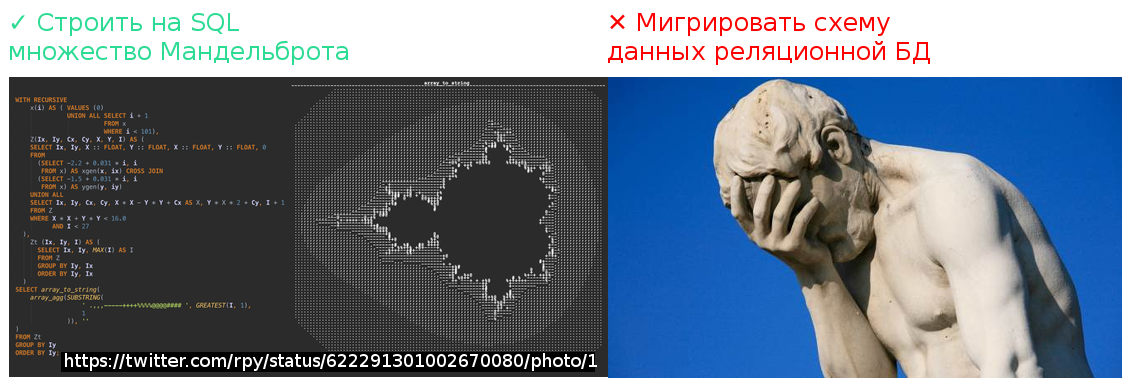

SQL практически всемогущ, если вопрос касается извлечения данных. (Не все знают, но одним SQL-запросом можно графически построить множество Мандельброта). Но одна проблема продолжает быть в нём концептуально не решена: проблема миграции схем данных.

Я думаю, на разных этапах своей карьеры в IT мы все сталкивались с тем, как это бывает тяжело: контролировать структуру рабочей базы данных и выполнять её обновления по мере разворачивания новых версий софта. Баги, возвращающиеся после того, как их вроде уже исправили, ошибки «поле отсутствует в таблице», жалобы «я исправил хранимку, а вы затёрли!» — знакомо ли вам это всё?

Острота этой проблемы особенно ясна по контрасту с тем, насколько кардинально решена задача контроля версий исходного кода: системы типа Git или Subversion позволяют вам держать под контролем совместную работу многих разработчиков, не терять ни одного изменения, «записывать все ходы» и собирать результаты труда команды воедино. Но эта благостная картина заканчивается там, где заканчивается область применимости систем контроля версий. Если мы говорим о структуре схемы данных, то до сих пор применение систем контроля версий для их разработки — весьма ограничено.

Так легко и соблазнительно бывает внести изменения структуры прямо на базе! Если такие изменения оказываются не задокументированы, то в будущем наступает необходимость развивать систему и приближается катастрофа. Но и осознав необходимость документировать каждый шаг по изменению структуры БД, мы приходим к тому, что делать это — очень неудобно, а язык DDL определения схемы данных нам в этом никак не помогает. Например, добавление поля в таблицу требует команды ALTER TABLE ADD. Выполнить это выражение имеет смысл ровно один раз и ровно тот самый момент, когда в таблице поле ещё отсутствует, а необходимость в нём – уже есть. Выполнение этого скрипта в другие моменты приведёт либо к ошибке выполнения самого скрипта, либо, что хуже, к неправильному состоянию структуры базы данных.

Как же агрегировать все изменения, производимые разработчиками, в единый результат и как проконтролировать его выполнение?

Подход №1: накопление change-скриптов

Практическое решение этой задачи вручную, без использования каких-либо дополнительных инструментов, заключается в создании в кодовой базе проекта папки с пронумерованными скриптами модификации структуры базы данных, в накапливании их в этой папке и во введении строжайшей дисциплины среди участников проекта разработки. Должен быть формализован процесс записи изменений в очередном скрипт-файле и процесс «накатки» изменений на базы данных.

Более продвинутым и удобным способом решения является использование систем типа Liquibase. Liquibase берёт на себя контроль номера последнего выполненного изменения структуры данных и обеспечивает прогон скриптов модификации структуры в линейном порядке, один и только один раз. Это уже очень много, и использование Liquibase однозначно ликвидирует хаос, царящий при разработке и обновлении схемы данных.

Но тем не менее, использование Liquibase и других инструментов, основанных на накоплении change-скриптов, не делает задачу модификации схемы данных столь же легкой и техничной, как легка и технична модификация программного исходного кода вашего приложения.

Во-первых, change-скрипты накапливаются. Достаточно долго идущий проект тянет за собой большой «хвост» из этих скриптов, большинство из которых утрачивают свою актуальность, т. к. содержат в себе изменения, выполненные очень давно. Сохранение всего «хвоста» бывает бессмысленно, т. к. изменение в одном месте лога может отменять результат изменения в другом месте: допустим, в ходе развития системы мы попробовали какой-то вариант и отказались от него, но два изменения уже навсегда остаются change-log-е. Глядя на разросшийся лог, становится невозможно понять наше текущее представление о структуре базы. А если мы хотим воспроизвести структуру базы данных «с нуля» на, допустим, совершенно новом проекте, нам придётся в процессе выполнения скрипта повторять весь её путь эволюционного развития!

Во-вторых, при таком подходе сохраняется колоссальная разница между сложностью модификации структуры БД через changeset-ы и простотой модификации исходного кода программы.

Допустим, у вас есть код, описывающий класс в вашем любимом языке программирования, и вам в процессе улучшения системы понадобилось один метод в класс добавить, а другой – удалить. Что вы делаете? Берёте и меняете исходный код класса, а затем коммитите его на систему контроля версий, не так ли? Не вынуждены же вы создавать change set с командами вида:

alter class drop method foo;

alter class add method bar(…) {

…

}

Почему мы должны это делать для структуры схемы данных?

Причина, конечно, в том, что в базе данных лежат ещё и данные, с которыми надо что-то делать при изменении структуры. Об этой проблеме мы ещё поговорим, но сначала давайте взглянем на другой возможный подход к решению нашей задачи.

Подход №2: идемпотентный DDL-скрипт

Проблемы, схожие с теми, что возникают при миграции схемы базы данных, давно возникали при конфигурировании серверов.

Как автоматизировать установку нужного софта на сервер и обеспечить обновление конфигураций? Мы можем написать shell-скрипт, который, будучи выполнен на пустой виртуальной машине, всё на ней установит и сконфигурирует. Это аналог скрипта создания структуры БД (CREATE TABLE…-скрипта), но его проблема в том, что он может быть выполнен только один раз и только на пустой машине. Если машина уже развёрнута и работает, а по новой спецификации для работы системы нам нужна, например, другая версия Java, как тут постуить — дописывать change скрипт, сносящий старую версию и устанавливающий новую версию Java? Ну а если нам нужно будет воспроизвести конфигурацию на пустой машине — нам что же, проходить через все шаги, которые мы прошли исторически?

Главный, ключевой вопрос, который при этом возникает: можно ли править инфраструктуру/схему данных так же легко, как мы правим исходный код – прямым изменением её описания и записи в контроль версий?

Ответом на эти вопросы для задачи конфигурирования серверов явилось появление принципа Infastructure as Code (IaC) и целого класса систем, известных как configuration management-системы: Ansible, Chef, Puppet и т. д. В основе всех систем этого вида стоят два главных принципа: идемпотентность (idempotence) и конвергентность (сходимость, convergence). Оба этих термина позаимствованы из математики. Если отбросить ненужный формализм, применительно к нашей проблематике термины эти обозначают следующее:

- Идемпотентный и конвергентный скрипт описывает не действия, которые надо произвести над объектом, а состояние, в которое нужно привести объект.

- Идемпотентность означает, что если такой скрипт выполнен успешно и объект уже находится в нужном состоянии, то повторное выполнение скрипта ничего не изменит и ни к чему не приведёт. Например, если мы говорим о скрипте configuration management системы, декларирующем установку необходимых пакетов, то, если эти пакеты уже установлены, при повторном запуске скрипт просто не выполнит никаких операций.

- Конвергентность означает, что если скрипт не был выполнен или завершился неуспешно, при его повторном выполнении система будет стремиться к желаемому состоянию. Например, если установка одного из пакетов завершилась с ошибкой, т. к. в момент скачивания пакета пропала сеть, то повторный запуск скрипта приведёт к тому, что пропущенный пакет доустановится (а те, что установились в прошлый раз, останутся на своём месте).

Данные принципы являются общими и применимы не только к программной конфигурации машин. Например, система Terraform позволяет вам в виде кода специфицировать необходимый набор виртуальных серверов и их аппаратную конфигурацию и контролировать ваш парк виртуальных машин в облаке.

Я думаю, сказанного уже достаточно для того, чтобы понять, каким образом эти принципы могут помочь для контроля схемы данных. Предположим, что наша база данных поддерживает ключевое слово “CONVERGE” и у нас имеется такой скрипт:

CONVERGE TABLE OrderHeader(

id VARCHAR(30) NOT NULL,

date DATETIME DEFAULT GETDATE(),

customer_id VARCHAR(30),

customer_name VARCHAR(100),

CONSTRAINT Pk_OrderHeader PRIMARY KEY (id)

);

Ключевое слово CONVERGE должно интерпретироваться как «приведи таблицу к желаемой структуре». То есть: если таблицы нет — создай, если таблица есть, посмотри, какие в ней поля, с какими типами, какие индексы, какие внешние ключи, какие default-значения и т. п. и не надо ли что-то изменить в этой таблице, чтобы привести её к нужному виду.

Если бы базы данных могли поддерживать такое ключевое слово, т. е. если бы была возможность писать для баз данных идемпотентные и конвергентные DDL-скрипты — необходимости в написании этой статьи не возникло бы. Все мы просто держали бы в системе контроля версий “CONVERGE TABLE”-скрипты, описывающие желаемую на текущий момент схему данных, и работали бы с ними точно так же, как работаем с исходным кодом: нужно новое поле в таблице — добавили, нужен другой состав полей в индексе — отредактировали. (Я слышу ваш вопрос: а как же быть с миграцией данных — но терпение, я к этому перейду уже скоро.)

К сожалению, в мире реляционных БД движения к поддержке настоящей идемпотентности DDL пока этого не происходит. Всё, что до сих пор было сделано в базах данных по направлению к идемпотентности DDL-кода – это поддержка конструкции CREATE IF NOT EXISTS, но это, скажем прямо – довольно слабая попытка. Скрипт CREATE TABLE IF NOT EXISTS, конечно, внешне поведёт себя как идемпотентный (не выдаст ошибку, если таблица уже создана), но не как конвергентный (не будет модифицировать структуру уже созданной таблицы).

Приходится уповать на внешние инструменты. Идемпотентный и конвергентный DDL доступен, например, в системе Celesta. Чтобы для разработчиков и для инструментов разработки (например, визуального редактора ER-диаграмм) выглядеть как обычный DDL-скрипт, в Celesta применяется ключевое слово CREATE, хотя в Celesta оно обладает смыслом именно гипотетического CONVERGE. При каждом старте, Celesta сравнивает актуальную структуру базы данных, к которой она присоединена, с желаемой структурой, описанной в виде DDL-скрипта CelestaSQL, и при необходимости выполняет минимально необходимую серию CREATE/ALTER/DROP-команд. На сегодня поддерживаются четыре типа баз данных: PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server и H2 (последняя, в основном, для нужд организации модульного тестирования).

Идемпотентный скрипт, задающий структуру БД, нельзя просто взять и линейно выполнить. Как известно, одни объекты в базе данных зависят от других объектов — например, таблицы ссылаются друг на друга через внешние ключи, представления и индексы зависят от таблиц и т. д. Поэтому, прежде чем выполнять серию создания / перестроения объектов, их необходимо ранжировать в порядке зависимости друг от друга: говоря формально, выполнить топологическую сортировку графа зависимостей, и далее обрабатывать объекты, начиная с тех, от которых не зависит ничего. Часто бывает необходимо сбросить внешние ключи, чтобы затем восстановить их после модификации соединяемых ими таблиц. Эта задача решена в Celesta, и это позволяет без проблем выполнять апгрейд для абсолютного большинства случаев.

Миграция данных

Так как же быть с трансформацией данных, ведь простого ALTER не всегда достаточно? Что делать, если мы, допустим, захотим добавить в непустую таблицу NOT NULL-поле и не снабдим его DEFAULT-значением? Ведь если такое поле не заполнить предварительно данными, то база данных не даст выполнить ALTER TABLE ADD-скрипт. А если мы хотим добавить Foreign Key, но не все данные в таблице удовлетворяют ограничению? А если, допустим, логика приложения изменилась и требуется перенести данные из одного столбца в другой?

Всё это вопросы совершенно корректные, но для начала заметим, что для большинства изменений, которые вы производите в базе данных в процессе развития вашего приложения, никакой миграции не требуется и простого ALTER-скрипта достаточно. Вам не надо мигрировать данные, если вы просто добавляете новую таблицу или новую колонку в таблицу (NULLABLE или с DEFAULT-значением). Вам не надо мигрировать данные, если вы добавляете или перестраиваете индекс. Не нужно ничего мигрировать, если изменяется запрос для view. Практика применения системы Celesta показывает, что подавляющее большинство производимых разработчиками изменений относится именно к такому типу.

Если же миграция данных действительно необходима, то, да: придётся написать и выполнить одноразовый миграционный скрипт. Вот только сохранять этот скрипт «на века» не нужно и история с его отладкой и применением гораздо проще, чем в системах, построенных на change log.

Рассмотрим случай добавления внешнего ключа на непустую таблицу, не все записи которой удовлетворяют такому ключу. В процессе обновления Celesta попробует создать такой ключ при помощи команды ALTER TABLE … ADD CONSTRAINT … FOREIGN KEY. Если ей это удаётся – отлично, если нет – система останавливается и Celesta сообщает, что апдейт такого-то объекта она выполнить полностью не сумела по такой-то причине, с таким-то сообщением БД.

Для changelog-систем нет ничего хуже changeset-а, выполнившегося наполовину и зафиксированного в промежуточном состоянии: в такой ситуации система находится «посередине» между двумя ревизиями и ситуацию можно разрулить лишь вручную. Отсутствие поддержки откатываемых DDL-транзакций во многих базах вносит дополнительные трудности.

Для «конвергентных» систем, в отличие от «changelog»-систем, апдейты, не выполненные до конца, не являются проблемой, т. к. для генерации ALTER-команд система сравнивает текущее фактическое состояние базы с желаемым, и изменения, не выполненные при одной попытке, она будет пытаться доделать в другой.

Столкнувшись с ситуацией, когда апдейт не может быть выполнен автоматически (ситуация, повторюсь, довольно редкая), вы можете сделать одноразовый скрипт. Допустим, наполняющий таблицу-справочник нужными данными и тем самым создающий для Celesta условия автоматического выполнения апдейта. Этот скрипт можно отладить на свежей копии production-базы, затем выполнить на production базе, затем произвести Celesta-апдейт.

После всего этого ваш скрипт можно просто выкинуть, потому что больше он вам не понадобится никогда! Ведь ваши рабочие базы уже находятся в нужном вам состоянии по структуре, а если вы задумаете делать новую базу «с нуля», то тогда вам не надо заставлять базу проходить весь тот путь, который вы прошли, дорабатывая её структуру в процессе разработки.

Возможно, такой подход покажется кому-то менее надёжным, чем использование changelog-систем, которые заставляют вас думать о необходимых шагах по миграции данных при каждом изменении структуры и о встраивании таких шагов в changeset. Но если подумать, то становится понятно, что надёжность changelog-систем в этом плане – мнимая. Как известно, не бывает программ без потенциальных ошибок, это правило относится и к скриптам модификации данных. Тот факт, что на имеющемся у вас наборе данных скрипт модификации change set-а был отлажен и показал корректную работу, на самом деле не гарантирует со 100% уверенностью, что он выполнится без ошибок на любых данных. В случае с применением идемпотентного DDL мы по крайней мере не объявляем скрипт модификации данных не подлежащим изменению, защищённым контрольной суммой атрибутом ревизии. В случае, если ошибка всё же произойдёт, мы всегда можем повторять попытки апдейта до тех пор, пока не сведём систему к желаемой структуре. Ваши данные не будут потеряны, т. к. Celesta никогда автоматически не выполняет drop столбцов и таблиц, содержащих данные, оставляя эту операцию на выполнение вручную.

* * *

К сожалению, область применения CelestaSQL ограничена использованием его в паре с системой Celesta для создания кода бизнес-логики, поэтому именно для вашего проекта на сегодня, пожалуй, я бы порекомендовал Liquibase. Однако Celesta — проект открытый и одно из возможных направлений его развития – создание инструмента миграции структуры БД общего назначения.

Хотя лично я бы предпочёл, чтобы разработчики БД когда-нибудь реализовали реальную поддержку идемпотентности и конвергентности DDL.

|

Метки: author IvanPonomarev программирование анализ и проектирование систем sql celesta liquibase реляционные базы данных |

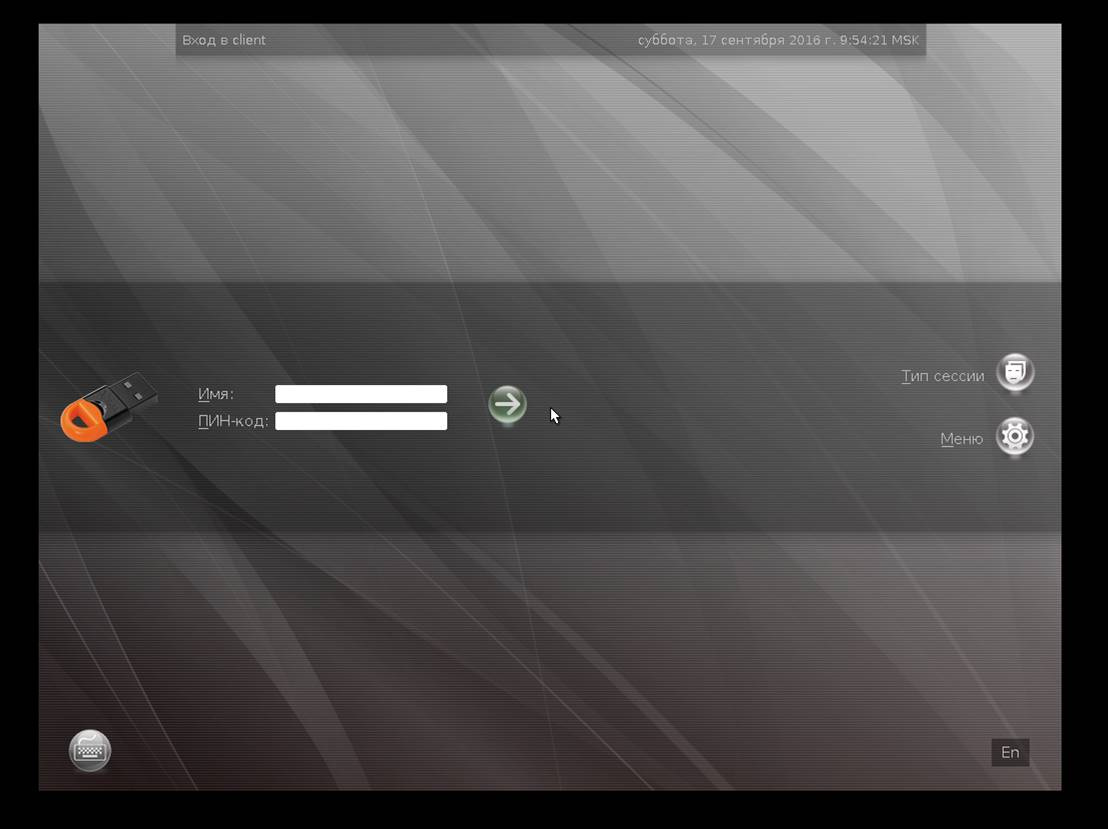

Настройка двухфакторной аутентификации в домене Astra Linux Directory |

Настройка двухфакторной аутентификации в домене Astra Linux Directory

Выгода такого решения очевидна – оно позволяет отказаться от парольной аутентификации пользователя, что поможет кардинально снизить влияние «человеческого фактора» на безопасность системы. Плюс это даст ряд преимуществ от использования электронных ключей внутри операционной системы, после аутентификации в домене.

Немного вводных об Astra Linux Directory (ALD) и JaCarta PKI

Домен Astra Linux Directory (ALD) предназначен для организации единого пространства пользователей (домена локальной вычислительной сети) в автоматизированных системах.

ALD использует технологии LDAP, Kerberos5, Samba/CIFS и обеспечивает:

- централизованное хранение и управление учетными записями пользователей и групп;

- сквозную аутентификацию пользователей в домене с использованием протокола Kerberos5;

- функционирование глобального хранилища домашних директорий, доступных по Samba/CIFS;

- автоматическую настройку файлов конфигурации UNIX, LDAP, Kerberos, Samba, PAM;

- поддержку соответствия БД LDAP и Kerberos;

- создание резервных копий БД LDAP и Kerberos с возможностью восстановления;

- интеграцию в домен входящих в дистрибутив СУБД, серверов электронной почты, Web-серверов, серверов печати и другие возможности.

JaCarta PKI — это линейка PKI-токенов для строгой аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров программных СКЗИ и цифровых сертификатов российского производителя – компании «Аладдин Р.Д.».

В среде Astra Linux Directory (ALD) электронные ключи JaCarta PKI могут использоваться для двухфакторной аутентификации пользователя в домене ALD и отказа от паролей. Кроме того, с этими же электронными ключами можно выполнять различные сценарии внутри ОС, после аутентификации, такие, как: электронная подпись, хранение ключевых контейнеров, доступ к Web-ресурсам, проброс ключа в сессии MS Windows. Доступ к VDI сервисам, таким, как VmWare или Citrix.

Процесс настройки

Пример демо-зоны

- Сервер — Astra Linux Smolensk SE 1.5 4.2.0-23-generic, x86_64, с установленными пакетами:

- JaCarta IDProtect 6.37;

- libccid;

- pcscd;

- libpcsclite1;

- krb5-pkinit;

- libengine-pkcs11-openssl;

- opensc.

- JaCarta IDProtect 6.37;

- Клиент — Astra Linux Smolensk SE 1.5 4.2.0-23-generic, x86_64, с установленными пакетами:

- JaCarta IDProtect 6.37;

- libccid;

- pcscd;

- libpcsclite1;

- krb5-pkinit.

- JaCarta IDProtect 6.37;

Предполагается, что ALD уже развернут, существует минимум один доменный пользователь, который может аутентифицироваться по паролю, время клиента и сервера совпадают.

Установка драйверов на сервер и клиент

Для обеспечения работы со смарт-картой JaCarta PKI на клиенте и сервере установите следующие пакеты: libccid, pcscd, libpcsclite1. После установки этих обязательных пакетов установите пакет драйверов IDProtectClient, который можно загрузить с официального сайта «Аладдин Р.Д.».

Для обеспечения работы со смарт-картой подсистемы Kerberos добавочно к предустановленным пакетам ald/kerberos установите пакет krb5-pkinit на клиенте и сервере.

Для обеспечения возможности выпуска ключей и сертификатов на JaCarta PKI на сервере также установите пакеты libengine-pkcs11-openssl и opensc.

Установка и настройка центра сертификации на сервере

В качестве центра сертификации (CA) будет использован OpenSSL.

OpenSSL — криптографический пакет с открытым исходным кодом для работы с SSL/TLS. Позволяет создавать ключи RSA, DH, DSA и сертификаты X.509, подписывать их, формировать CSR и CRT.

Все настройки в руководстве выполняются для тестового домена EXAMPLE.RU. Примем, что сервер и клиент принадлежат домену EXAMPLE.RU, имя сервера – kdc, а клиента – client. При настройке используйте имя вашего домена, сервера и клиента. Выполните следующие действия.

- Создайте каталог CA командой mkdir /etc/ssl/CA и перейдите в него. В этом каталоге будут размещаться сгенерированные ключи и сертификаты.

- Создайте ключ и сертификат CA:

$ openssl genrsa -out cakey.pem 2048

$ openssl req -key cakey.pem -new -x509 –days 365 -out cacert.pem

В диалоге заполните необходимую информацию о вашем центре сертификации. В Common name указать EXAMPLE.RU.

- Создайте ключ и сертификат KDC:

$ openssl genrsa -out kdckey.pem 2048

$ openssl req -new -out kdc.req -key kdckey.pem

В диалоге заполните необходимую информацию о вашем сервере. В Common name указать kdc.

- Установите переменные среды. Переменные среды устанавливаются в рамках сессии и не устанавливаются для других сессий и не сохраняются после закрытия сессии.

export REALM=EXAMPLE.RU — Ваш домен

export CLIENT=kdc — Вашего сервер

- Загрузите файл pkinit_extensions — http://dms.aladdin-rd.ru/970c5538-afbf-4a26-a7ef-d76550cbc435

Содержимое файла pkinit_extensions (его следует положить в тот каталог, откуда вы выполняете команды):

[ kdc_cert ]

basicConstraints=CA:FALSE

# Here are some examples of the usage of nsCertType. If it is omitted

keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment, keyAgreement

#Pkinit EKU

extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.2.3.5

subjectKeyIdentifier=hash

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer

# Copy subject details

issuerAltName=issuer:copy

# Add id-pkinit-san (pkinit subjectAlternativeName)

subjectAltName=otherName:1.3.6.1.5.2.2;SEQUENCE:kdc_princ_name

[kdc_princ_name]

realm = EXP:0, GeneralString:${ENV::REALM}

principal_name = EXP:1, SEQUENCE:kdc_principal_seq

[kdc_principal_seq]

name_type = EXP:0, INTEGER:1

name_string = EXP:1, SEQUENCE:kdc_principals

[kdc_principals]

princ1 = GeneralString:krbtgt

princ2 = GeneralString:${ENV::REALM}

[ client_cert ]

# These extensions are added when 'ca' signs a request.

basicConstraints=CA:FALSE

keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment, keyAgreement

extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.2.3.4

subjectKeyIdentifier=hash

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer

subjectAltName=otherName:1.3.6.1.5.2.2;SEQUENCE:princ_name

# Copy subject details

issuerAltName=issuer:copy

[princ_name]

realm = EXP:0, GeneralString:${ENV::REALM}

principal_name = EXP:1, SEQUENCE:principal_seq

[principal_seq]

name_type = EXP:0, INTEGER:1

name_string = EXP:1, SEQUENCE:principals

[principals]

princ1 = GeneralString:${ENV::CLIENT} - Выпустите сертификат KDC:

$ openssl x509 -req -in kdc.req -CAkey cakey.pem -CA cacert.pem -out kdc.pem -extfile pkinit_extensions -extensions kdc_cert –CAcreateserial –days 365

- Файлы kdc.pem, kdckey.pem, cacert.pem перенесите в /var/lib/krb5kdc/

- Создайте резервную копию файла /etc/krb5kdc/kdc.conf. Отредактируйте /etc/krb5kdc/kdc.conf, дополнив секцию [kdcdefaults] следующими записями:

pkinit_identity = FILE:/var/lib/krb5kdc/kdc.pem,/var/lib/krb5kdc/kdckey.pem

pkinit_anchors = FILE:/var/lib/krb5kdc/cacert.pem

Первая запись задает ключи и сертификат сервера, а вторая указывает на корневой сертификат центра сертификации.

- Для принятия изменений выполните:

/etc/init.d/krb5-admin-server restart

/etc/init.d/krb5-kdc restart

Подготовка смарт-карты. Выпуск ключей и сертификата пользователя

Убедитесь в том, что установлены пакеты libengine-pkcs11-openssl и opensc. Подключите устройство, которое следует подготовить.

Проинициализируйте устройство, установите PIN-код пользователя. Помните, что инициализация устройства удалит все данные на JaCarta PKI без возможности восстановления.

Для инициализации необходимо воспользоваться утилитой pkcs11-tool.

pkcs11-tool --slot 0 --init-token --so-pin 00000000 --label 'JaCarta PKI' --module /lib64/libASEP11.so,

где:

--slot 0 — указывает, в какой виртуальный слот подключено устройство. Как правило, это слот 0, но могут быть и другие значения – 1,2 и т.д.;

--init-token – команда инициализации токена;

--so-pin 00000000 – PIN-код администратора JaCarta PKI. По умолчанию имеет значение 00000000;

--label 'JaCarta PKI' – метка устройства;

--module /lib64/libASEP11.so — указывает путь до библиотеки libASEP11.so. Устанавливается в рамках пакета idprotectclient см. раздел «Установка драйверов на сервер и клиент».

Для задания PIN-кода пользователя используйте команду:

pkcs11-tool --slot 0 --init-pin --so-pin 00000000 --login --pin 11111111 --module /lib64/libASEP11.so,

где:

--slot 0 — указывает, в какой виртуальный слот подключено устройство. Как правило, это слот 0, но могут быть и другие значения – 1,2 и т.д.;

--init-pin – команда установки PIN-кода пользователя;

--so-pin 00000000 – PIN-код администратора JaCarta PKI. По умолчанию имеет значение 00000000;

--login – команда логина;

--pin 11111111 – задаваемый PIN-код пользователя;

--module /lib64/libASEP11.so — указывает путь до библиотеки libASEP11.so. Устанавливается в рамках пакета idprotectclient см. раздел «Установка драйверов на сервер и клиент».

Сгенерируйте ключи на устройстве, для этого введите следующую команду:

pkcs11-tool --slot 0 --login --pin 11111111 --keypairgen --key-type rsa:2048 --id 42 --label “test1 key” --module /lib64/libASEP11.so,

где:

--slot 0 — указывает, в какой виртуальный слот подключено устройство. Как правило, это слот 0, но могут быть и другие значения – 1,2 и т.д.;

--login --pin 11111111 — указывает, что следует произвести логин под пользователем с PIN-кодом «11111111». Если у Вашей карты другой PIN-код пользователя, укажите его;

--keypairgen --key-type rsa:2048 — указывает, что должны быть сгенерированы ключи длиной 2048 бит;

--id 42 — устанавливает атрибут CKA_ID ключа. CKA_ID может быть любым;

Запомните это значение! Оно необходимо для дальнейших шагов подготовки устройства к работе.

--label “test1 key” — устанавливает атрибут CKA_LABEL ключа. Атрибут может быть любым;

--module /lib64/libASEP11.so — указывает путь до библиотеки libASEP11.so. Устанавливается в рамках пакета idprotectclient см. раздел «Установка драйверов на сервер и клиент».

Сгенерируйте запрос на сертификат с помощью утилиты openssl. Для этого введите следующие команды:

#openssl

OpenSSL> engine dynamic -pre SO_PATH:/usr/lib/ssl/engines/engine_pkcs11.so -pre ID:pkcs11 -pre LIST_ADD:1 -pre LOAD -pre MODULE_PATH:/lib64/libASEP11.so

OpenSSL> req -engine pkcs11 -new -key 0:42 -keyform engine -out client.req -subj "/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/O=Aladdin/OU=dev/CN=test1 (!Ваш_Пользователь!)/emailAddress=test1@mail.com"