Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Обзор инструментария для нагрузочного и перформанс-тестирования |

Обзор инструментария для нагрузочного и перформанс-тестирования

Нагрузка имеет значение: водитель этого грузовика умудрился обрушить мост весом своего ТС, счёт за восстановление составил примерно 16m. К счастью, тестирование ПО обходится дешевле!

Конечно, говоря о тестировании, нужно понять, с чем и за что мы боремся. Мы сознательно ограничили себя и решили сегодня поговорить исключительно про нагрузочное тестирование и тестирование производительности: темы, полярно удалённые друг от друга, крайне интересны в самом практическом выражении. Рассмотрим инструменты для того и другого, не привязываясь к какому-то конкретному стеку технологий, так что не удивляйтесь соседству Яндекс.Танк и BenchmarkDotNet!

Нагрузочное тестирование

Представим, что мы с вами написали некий сервис — теперь нужно понять, какую нагрузку он выдержит. Старая грустная шутка разработки качественного ПО гласит, что лучше иметь софт, который работает гарантированно плохо, чем софт, работающий хоть и хорошо, но негарантированно хорошо: в первом случае мы хотя бы будем знать, на что твёрдо можем рассчитывать. Далее, если наш сервис умеет масштабироваться тем или иным образом, то нужно понять, насколько с ростом нагрузки масштабирование оказывается полезным и выполняет ли оно возложенные на него проектом задачи.

Что ж, берём и направляем на наше детище нагрузку, притом внимательно наблюдая за результатом: нас, очевидно, интересует ситуация, когда сервис либо станет отвечать на запросы с неприемлемой задержкой, либо будет возвращать неверные данные, либо вовсе перестанет подавать признаки жизни для всех запросов или лишь для их части.

Давайте представим, что мы с вами написали некоторый сервис — для определённости скажем, что веб-сервис, но это не столь важно. Чтобы убедиться, на что мы с ним можем рассчитывать, мы начинаем «обстреливать» его запросами, наблюдая за поведением как самого сервиса, так и за нагрузкой на серверах, где он крутится. Хорошо, если заранее понятно, какие запросы нам нужно отправлять сервису (в этом случае мы можем подготовить массив запросов заранее, а после отправить его в наше приложение одним махом). Если же второй запрос зависит от результатов первого (простой пример — сначала происходит авторизация пользователя, и в следующие обращения к сервису включается информация об ID сессии), то генератор нагрузки должен быть способен генерировать тестовые запросы крайне быстро, в реальном времени.

С учётом обстоятельств и нашего знания об объекте тестирования выбираем инструмент(ы):

JMeter

Одной из удобных функций JMeter является работа в режиме прокси: указываем в настройках браузера в качестве прокси «127.0.0.1:8080» и посещаем браузером нужные нам страницы нужного сайта, тем временем JMeter сохраняет все наши действия и все сопутствующие запросы в виде скрипта, который позже можно будет отредактировать, как нужно — это делает процесс создания HTTP-тестов заметно проще.

Кстати, последняя версия (3.2), вышедшая в апреле этого года, научилась отдавать результаты тестирования в InfluxDB при помощи асинхронных HTTP-запросов. Правда, начиная как раз с версии 3.2, JMeter стал требовать только Java 8, но это, наверное, не самая высокая цена за прогресс.

Хранение тестовых сценариев у JMeter реализовано в XML-файлах, что, как оказалось, создаёт массу проблем: их совсем неудобно писать руками (читай — для создания текста необходим GUI), как неудобна и работа с такими файлами в системах управления версиями (особенно в момент, когда нужно сделать diff). Конкурирующие на поле нагрузочного тестирования продукты, такие, как Яндекс.Танк или Taurus, научились самостоятельно и на лету формировать файлы с тестами и передавать их в JMeter на исполнение, таким образом пользуясь мощью и опытом JMeter, но давая возможность пользователям создавать тесты в виде более читаемых и легче хранимых в CVS тестовых скриптов.

LoadRunner

Ещё один давно существующий на рынке и в определенных кругах очень известный продукт, большему распространению которого помешала принятая компанией-производителем политика лицензирования (кстати, сегодня, после слияния подразделения ПО компании Hewlett Packard Enterprise с Micro Focus International, привычное название HPE LoadRunner сменилось на Micro Focus LoadRunner). Интерес представляет логика создания теста, где несколько (наверное, правильно сказать — «много») виртуальных пользователей параллельно что-то делают с тестируемым приложением. Это даёт возможность не только оценить способность приложения обработать поток одновременных запросов, но и понять, как влияет работа одних пользователей, активно что-то делающих с сервисом, на работу других. При этом речь идёт о широком выборе протоколов взаимодействия с тестируемым приложением.

Ещё один давно существующий на рынке и в определенных кругах очень известный продукт, большему распространению которого помешала принятая компанией-производителем политика лицензирования (кстати, сегодня, после слияния подразделения ПО компании Hewlett Packard Enterprise с Micro Focus International, привычное название HPE LoadRunner сменилось на Micro Focus LoadRunner). Интерес представляет логика создания теста, где несколько (наверное, правильно сказать — «много») виртуальных пользователей параллельно что-то делают с тестируемым приложением. Это даёт возможность не только оценить способность приложения обработать поток одновременных запросов, но и понять, как влияет работа одних пользователей, активно что-то делающих с сервисом, на работу других. При этом речь идёт о широком выборе протоколов взаимодействия с тестируемым приложением.HP в своё время создала очень хороший набор инструментов автоматизации функционального и нагрузочного тестирования, которые, при необходимости, интегрируются в процесс разработки ПО, и LoadRunner умеет интегрироваться с ними (в частности, с HP Quality Center, HP QuickTest Professional).

Некоторое время назад производитель решил повернуться лицом к тем, кто не готов сразу платить за лицензию, и поставляет LoadRunner с бесплатной лицензией (где вписан лимит на 50 виртуальных пользователей, и запрещена небольшая часть всего набора поддерживаемых протоколов), а деньги берутся за дальнейшее расширение возможностей. Сложно сказать, насколько это будет способствовать повышению интереса к этому, без сомнения, занимательному инструменту, при наличии у него столь сильных конкурентов.

Gatling

Весьма мощный и серьёзный инструмент (не зря названный в честь скорострельного пулемета) — в первую очередь, по причине производительности и широты поддержки протоколов «из коробки». Например, там, где нагрузочное тестирование с JMeter будет медленным и мучительным (увы, плагин поддержки работы с веб-сокетами не особо быстр, что идейно конфликтует со скоростью работы самих веб-сокетов), Galting почти наверняка создаст нужную нагрузку без особых сложностей.

Весьма мощный и серьёзный инструмент (не зря названный в честь скорострельного пулемета) — в первую очередь, по причине производительности и широты поддержки протоколов «из коробки». Например, там, где нагрузочное тестирование с JMeter будет медленным и мучительным (увы, плагин поддержки работы с веб-сокетами не особо быстр, что идейно конфликтует со скоростью работы самих веб-сокетов), Galting почти наверняка создаст нужную нагрузку без особых сложностей.Следует учесть, что, в отличие от JMeter, Gatling не использует GUI и вообще считается средством, ориентированным на опытную, «грамотную» аудиторию, способную создать тестовый скрипт в виде текстового файла.

Есть у Gatling и минусы, за которые его критикуют. Во-первых, документация могла бы быть и получше, во-вторых, для работы с ним неплохо знать Scala: и сам Gatling, как инструмент тестирования, и тестовые сценарии пишутся именно на этом языке. В-третьих, разработчики «иногда» в прошлом кардинально меняли API, в результате можно было обнаружить, что тесты, написанные полугодом ранее, «не идут» на новой версии, либо требуют доработки/миграции. У Gatling также отсутствует возможность делать распределённое тестирование, что ограничивает возможные области применения.

Яндекс.Танк

Если коротко, Yandex Tank — это враппер над несколькими утилитами нагрузочного тестирования (включая JMeter), предоставляющий унифицированный интерфейс для их конфигурации, запуска и построения отчётов вне зависимости от того, какая утилита используется «под капотом».

Если коротко, Yandex Tank — это враппер над несколькими утилитами нагрузочного тестирования (включая JMeter), предоставляющий унифицированный интерфейс для их конфигурации, запуска и построения отчётов вне зависимости от того, какая утилита используется «под капотом».Он умеет следить за основными метриками тестируемого приложения (процессор, память, своп и пр.), за ресурсами системы (свободная память/место на диске), может остановить тест на основе разных понятных критериев («если время отклика превышает заданное значение», «если количество ошибок за единицу времени выше, чем х» и т.д). Кстати, умеет отображать в реальном времени основные статистические данные теста, что бывает очень полезно прямо в процессе теста.

Танк используется и в самом Яндексе, и в других компаниях уже около 10 лет. Им обстреливают совершенно разные сервисы, с разными требованиями к сложности тестовых сценариев и к уровню нагрузки. Почти всегда для тестирования даже высоконагруженных сервисов хватает всего одного генератора нагрузки. Танк поддерживает разные генераторы нагрузки, как написанные специально для него (Phantom, BFG, Pandora), так и широко сторонние (JMeter). Модульная архитектура позволяет написать свой плагин под нужный генератор нагрузки и вообще прикрутить практически что угодно.

Для чего использовать разные генераторы нагрузки? Phantom — это быстрая «пушка» на C++. Один такой генератор может выдать до сотни тысяч запросов в секунду. Но для достижения такой скорости приходится генерировать запросы заранее и нельзя (не получается) использовать получаемые от тестируемого сервиса данные для генерации очередного запроса. В случаях, когда нужно исполнять сложный сценарий или сервис использует нестандартный протокол, следует использовать JMeter, BFG, Pandora.

В BFG, в отличие от Jmeter, нет GUI, тестовые сценарии пишутся на Python. Это позволяет использовать любые библиотеки (а их огромное количество). Часто бывает, что для сервиса написаны биндинги для Python, тогда их удобно использовать при написании нагрузочных сценариев. Pandora — это экспериментальная пушка на GoLang, достаточно быстрая и расширяемая, подходит для тестов по протоколу HTTP/2 и будет использоваться там, где нужны быстрые сценарии.

Внутри Яндекса для хранения и отображения результатов нагрузочных тестов используется специальный сервис. Сейчас наружу открыт его упрощенный аналог под названием Overload — он полностью бесплатен, его используют, в том числе, для тестирования открытых библиотек (например) и проведения соревнований.

Taurus

Taurus — ещё один фреймворк над несколькими утилитами нагрузочного тестирования. Возможно, вам понравится этот продукт, использующий похожий на Яндекс.Танк подход, но имеющий несколько другой набор «фич», и, пожалуй, более адекватный формат конфигурационных файлов.

Taurus — ещё один фреймворк над несколькими утилитами нагрузочного тестирования. Возможно, вам понравится этот продукт, использующий похожий на Яндекс.Танк подход, но имеющий несколько другой набор «фич», и, пожалуй, более адекватный формат конфигурационных файлов.Вообще, Taurus хорошо подойдёт в ситуации, когда мощность, скажем, Gatling важна для создания теста, но разбираться с Gatling (а также с написанием скриптов тестирования на Scala) нет желания или возможности: достаточно описать тест в куда более простом формате файла Taurus, настроить его на использование Gatling как инструмента создания нагрузки, и все Scala-файлы будут сгенерированы автоматически. Так сказать, «автоматизация автоматизации» в действии!

Taurus можно настроить на отправку статистики теста на онлайн-сервис BlazeMeter.com, который отобразит данные в виде нарядных графиков и таблиц. Подход не очень обычный, но заслуживающий внимания: движок вывода отчётов, очевидно, совершенствуется со временем, и постепенно будет выводить информацию ещё более симпатично.

Тестирование производительности

Тестировать производительность сервиса или приложения можно и нужно не только после завершения процесса разработки, но и во время неё, буквально так же, как мы делаем регулярные юнит- или регрессионные тесты. Правильно организованные, регулярные тесты производительности позволяют ответить на очень «тонкий» вопрос: не привели ли последние изменения в коде приложения к ухудшению производительности получившегося ПО?

Казалось бы, померить производительность — это так просто! Два раза взять timestamp (желательно с высокой точностью), посчитать разность, сложили-поделили, и всё — можно оптимизировать. Как бы не так! Хотя на словах этот вопрос звучит просто, на деле такого рода замеры довольно затруднительно производить, а сравнивать результаты разных замеров вообще не всегда разумно. Одна из причин: для сопоставления результатов тесты должны проходить над одними и теми же исходными данными, что, среди прочего, подразумевает воссоздание тестовой среды при каждом прогоне проверки, другая причина — сравнение субъективного восприятия времени работы тестового сценария может оказаться неточным.

Ещё одной причиной является сложность выделения влияния на производительность целого приложения работы отдельного его модуля, того, который мы сейчас правим. Усугубляя ситуацию, уточняем: ещё сложнее это влияние вычленить, если над кодом работает коллектив из более чем одного разработчика.

Один из подходов в такой ситуации состоит в тщательном создании полноценного тестового сценария, повторяющего работу с сервисом настоящего клиента, и прогоне его много раз, с параллельным анализом нагрузки на сервер, где проходит тестирование (таким образом, будет понятно, какая часть сценария создаёт нагрузку на отдельные ресурсы тестового сервера, что может дать дополнительную информацию по поиску мест, где следует подойти к производительности более серьёзно) — увы, не всегда можно такое позволить себе в реальной ситуации, просто потому, что объёмный тест, да ещё повторённый 10-20 раз, скорее всего будет слишком долгим, чтобы проводить его достаточно часто, а это полностью убьёт идею.

Второй подход, более подходящий к процессу разработки, заключается в организации ограниченного по масштабу, «микро-» или даже «нано-» тестирования отдельных мест кода (скажем, запуске одного метода или одной функции, но большое число раз — т.е., скорее, бенчмаркингу). Планирование такого тестирования требует дополнительных усилий со стороны разработчика, но результат окупается и общим улучшением производительности кода, и пониманием, как ведут себя отдельные части проекта по мере работы как над ними, так и над другими частями. Вот, для примера, пара инструментов для перформанс-тестирования:

JMH

JMH (Java Microbenchmark Harness) — это оснастка Java для сборки, запуска и анализа нано/микро/милли/макро-бенчмарков, написанных на Java и других языках с целевой платформой JVM. Сравнительно молодой фреймворк, в котором разработчики постарались учесть все нюансы JVM. Один из удобнейших инструментов, из тех, которые приятно иметь под рукой. JMH поддерживает следующие типы замеров: Throughput (замер чистой производительности), AverageTime (замер среднего времени выполнения), SampleTime (перцентиль времени исполнения), SingleShotTime (время вызова одного метода — актуально для замера «холодного» запуска тестируемого кода).

Поскольку речь идёт о Java, фреймворк учитывает в т.ч. и работу механизма кэширования JVM, и перед запуском бенчмарка несколько раз выполняет тестируемый код для «прогрева» кэша байт-кода Java-машины.

BenchmarkDotNet

BenchmarkDotNet берёт на себя рутинные действия при составлении бенчмарков для .NET-проектов и обеспечивает широкие возможности форматирования результатов ценой минимальных усилий. Как говорят авторы, фиче-реквестов хватает, поэтому BenchmarkDotNet есть куда развиваться.

BenchmarkDotNet берёт на себя рутинные действия при составлении бенчмарков для .NET-проектов и обеспечивает широкие возможности форматирования результатов ценой минимальных усилий. Как говорят авторы, фиче-реквестов хватает, поэтому BenchmarkDotNet есть куда развиваться.На сегодняшний день BenchmarkDotNet — библиотека, в первую очередь, для бенчмарков, а не для перфоманс-тестов. Ведётся серьёзная работа над тем, чтобы библиотеку можно было также использовать на CI-сервере для автоматического детектирования перфомансных регрессий, но пока эти разработки не завершены.

Google Lighthouse

Замеры производительности фронтенда всегда стояли несколько особняком: с одной стороны, часто задержки связаны со скоростью реакции бэкенда, с другой — именно по поведению фронтенда (точнее, по скорости его реакции) пользователи часто судят о всём приложении, особенно, если речь идёт про веб.

Замеры производительности фронтенда всегда стояли несколько особняком: с одной стороны, часто задержки связаны со скоростью реакции бэкенда, с другой — именно по поведению фронтенда (точнее, по скорости его реакции) пользователи часто судят о всём приложении, особенно, если речь идёт про веб.В веб-фронтенде в отношении замеров производительности сейчас всё идёт в сторону использования Performance API и измерении именно тех параметров, которые имеют значение для конкретного проекта. Хорошим подспорьем окажется веб-сервис webpagetest.org с Performance API метками и замерами — он позволит увидеть картину не со своего компьютера, а с одной из многих точек тестирования, существующих в мире, и оценить влияние времени приёма-передачи данных через каналы интернет на работу фронтенда.

Этот продукт больше подходил бы для проверки страниц сайта на соответствие рекомендациям Google (и вообще best practices) как для веб-сайтов, так и для Progressive Web Apps, если бы не одна из его функций: среди проверок есть и тест на поведение сайта при плохом качестве веб-соединения, а также при полном отсутствии связи. Это не очень соотносится с перформанс-тестированием как таковым, однако, если задуматься, в некоторых случаях веб-приложение воспринимается «медленным» не потому, что медленно готовит данные, а потому, что условия его работы на машине пользователя, в его браузере, с учётом его соединения с интернетом — увы, не идеальны. Google Lighthouse как раз и позволяет оценить это влияние.

Да, тема бенчмарков и тестирования просто бесконечна. Про каждую из них можно и нужно писать пост, и не один. Однако, как мы с вами знаем, самым интересным будет не просто прочесть, а пообщаться, послушать, поспрашивать знающего человека, который, в силу своего опыта, заранее предупредит о многих мелких и крупных затруднениях, лежащих на пути освоения той или иной технологии.

Поэтому с радостью приглашаем вас посетить конференцию Гейзенбаг 2017 Moscow, которая состоится 8-9 декабря 2017 года, где будут, в частности, представлены доклады:

- Инструменты тестировщика

- Тестирование браузерной производительности web приложений (включая javascript, rendering, вот это всё)

- Flaky tests (доклад о нестабильных автотестах)

- TestContainers — интеграционное тестирование без мороки

Подробности и условия участия можно узнать на сайте конференции.

|

Метки: author ValeriaKhokha тестирование веб-сервисов тестирование it-систем блог компании jug.ru group тестирование гейзенбаг |

4 причины стать Data Engineer |

4 причины стать Data Engineer

В скором времени ни одна компания не сможет обойтись без Data Engineer

Давайте рассмотрим типичный рабочий день data scientist-а:

Получается, что около 80% своего времени data scientist тратит на сбор данных, их предобработку и очистку — процессы, которые напрямую не связаны с главной его обязанностью: поиском инсайтов и паттернов в данных. Конечно, подготовка данных требует высшего уровня мастерства, но это не data science, это не то, зачем тысячи людей сегодня стремятся попасть в эту отрасль.

Именно поэтому компаниям следует освобождать data scientist-ов от наименее приятной для них части работы и делегировать предобработку данных data инженеру, наличие которого в data science команде, во-первых, позволит data scientist-ам заниматься тем, что они по-настоящему любят — построением моделей, что в свою очередь предотвратит их потенциальный уход из компании и привлечет наиболее талантливых. А во-вторых, увеличится эффективность data scientist-ов, поскольку они будут проводить в разы больше времени в поисках ценных инсайтов, что естественно принесет пользу бизнесу.

Также не стоит забывать и о принципе garbage in — garbage out: если моделям на вход подаются некачественные данные, то бессмысленно ждать от них адекватного результата. Следовательно, для того, чтобы максимизировать эффективность data science отдела компании необходимо нанимать инженеров данных, которые, в отличии от data scientist-ов, специализируются на организации процесса сбора, очистки и предобработки данных.

Вот что по этому поводу думает Big Data Engineer в Mail.ru Group, Антон Пилипенко: «На текущий момент большинство компаний научились хранить большое количество данных и строить на их основе разного рода модели. Однако, зачастую, вопросам эффективного хранения и обработки накопленных данных не уделяют достаточного внимания. Как следствие постоянно то тут, то там возникают вопросы о сайзинге, масштабировании приложений, потоковой и near-realtime обработке. Как показывает опыт, деление на Data Science и Data Engineer специалистов появилось не на пустом месте. Data Engineer — в первую очередь инженер, который хорошо понимает, что и зачем он делает, как оно устроено „под капотом“ и какая архитектура „не взлетит“.

Data Engineer-у легче обратить на себя внимание работодателя

Ни для кого не секрет, что сегодня профессия data scientist становится все более и более популярной, тысячи студентов по всему миру хотят получить работу в данной отрасли, а многие зрелые специалисты из других областей меняют свою специализацию в пользу data science. Причина проста — высокие зарплаты, решение аналитических задач и растущий неудовлетворенный спрос на аналитиков данных. Все это может вылиться в большое количество неквалифицированных кадров, которые пришли в трендовую область, не обладая достаточными знаниями программирования и статистики, при этом аналитикам, действительно заинтересованным в построении моделей, будет сложно выделиться среди этой массы.

Теперь с этой же точки зрения взглянем на data engineer-ов, у которых ситуация обратная: с первого взгляда обязанности data engineer-а выглядят менее интересными, чем у data scientist-а (что естественно не так), поэтому сотни резюме не летят на почту работодателям, находящимся в поисках хорошего инженера данных, хотя зарплаты data engineer-ов и data scientist-ов находятся на примерно одном уровне (90 и 91 тыс. долларов в год соответственно в США). Людям нужно видеть результат своей работы, а лучше всего — удовлетворенность клиента и бизнеса. Легче всего получить удовольствие от своей работы, узнав о сотнях новых клиентов за счет построения модели по созданию персонализированных предложений, чем от очищенных данных, поэтому большинству трудно оценить значимость data engineer-ов, которые не меньше data scientist-ов вносят вклад в итоговый результат.

Data Engineer-ы практически незаменимы в компании

Сегодня почти повсеместно все чаще возникает вопрос о том, будут ли в скором времени те или иные профессии заменены искусственным интеллектом. Касаемо data engineering многие высказывают мнение о том, что процесс сбора, обработки и очистки данных является рутинным и может быть легко автоматизирован, поэтому профессия является бесперспективной. Однако это мнение неверно, поскольку подготовка данных к анализу является настоящим искусством, и подход, который сработал с одним датасетом, может совершенно не подойти другому набору данных. Машины пока не способны самостоятельно подстраиваться под данные, в ближайшем будущем их настройкой все еще будет заниматься человек — data engineer.

Более того, в обязанности data engineer-а входит еще более комплексная, чем предобработка данных, задача по построению стабильных пайплайнов, делающих данные доступными для всех пользователей внутри компании. Лишь благодаря инженеру данных data scientist-ы обеспечены качественными датасетами в удобном им виде и в правильное время, в этом и заключается незаменимость data engineer-а. То, как сильно он влияет на бизнес-процессы и успех компании можно увидеть невооруженным взглядом.

С этой точки зрения согласны и профессионалы: Senior Software Engineer в Agoda, Артем Москвин говорит: „Data engineer – это тот, кто делает всю ту бигдату, про которую вы слышали, возможной. Работу с данными можно условно разделить на 2 части: инжиниринг и исследования. Однако для того, чтобы сделать возможной вторую, нужно хорошо поработать над первой“, а по мнению Data Engineer-а в E-Contenta, Андрея Сутугина: „В мире анализа данных не все так радужно и красиво, как может показаться после решения “титаника» на kaggle. Для того, чтобы приступить непосредственно к самому анализу, необходимо проделать титаническую работу, но для того, чтобы «поставить на поток» сбор и трансформацию данных, требуется еще больше усилий. К сожалению, в мире «big data» нет «серебряных пуль», и обилие инструментов и фреймворков может вскружить голову”.

Data Engineering не требует глубокого знания статистики и теории вероятностей

Многие люди, которые хотят построить карьеру в IT, после 1-2 курсов технических университетов с зубодробительными курсами математического анализа и теории вероятностей опускают руки, считая, что без продвинутого математического бэкграунда они не смогут найти работу, даже несмотря на то, что пишут неплохой код. В связи с этим data engineering — это отличная возможность начать карьеру в сфере работы с данными для людей, которые имеют лишь базовое представление о машинном обучении, но при этом интересуются разработкой баз данных и их управлением. Таким образом, такая работа, конечно, больше подойдет software engineer-ам, архитекторам и администраторам баз данных.

По мнению Николая Маркова, Senior Data Science Engineer-а в Aligned Research Group LLC: «Зачем заниматься Data Engineering-ом? Я считаю, что это логичный путь в сферу анализа данных для людей, которые умеют программировать и имеют опыт работы в индустрии разработки. Дело в том, что люди крайне редко бывают глубоко заинтересованы и в том, и в другом — одновременно серьезное знание математики и глубокий computer science в одном человеке не встречается практически никогда. Поэтому давайте оставим математикам то, что они делают лучше всего — исследования, модели и графики, а сами подумаем, что нужно сделать для того, чтобы из аналитической идеи получился готовый работающий продукт?».

Newprolab 13 ноября запускает программу Data Engineer, на которой участники в течение 6-ти недель будут создавать стабильные пайплайны обработки данных от сбора до их визуализации, изучать и оттачивать навыки работы со следующими инструментами: Divolte, Kafka, ELK, Spark, Luigi, Sqoop, Druid, ClickHouse, Superset, Storm, которые будут объединять в один большой и стабильный пайплайн. Подробнее о программе Data Engineer.

|

Метки: author elena_newprolab машинное обучение data mining big data блог компании new professions lab data engineering data science |

Корпоративные лаборатории: выявление инцидентов информационной безопасности |

|

Метки: author LukaSafonov информационная безопасность блог компании pentestit корпоративные лаборатории pentestit |

[Из песочницы] Начальник, хочу работать из дома |

Начальник, хочу работать из дома

Я понимал, что данное решение никак не повлияет на производительность и результаты работы Ивана, все знали, насколько он крут. С одной стороны, сотрудник получил возможность работать из дома 2 дня в неделю и сильно смещенный к утру график в остальные дни. С другой стороны, мы договорились о бонусе, который удерживает ведущего специалиста в нашем отделе от перехода куда-либо. Win-win, как ни крути!

Через некоторое время, когда мы искали в команду Ивана крутого программиста, возможность поработать два дня удаленно сыграла для нового человека Василия решающую роль в принятии предложения о работе.

Тогда я задумался, почему остальные команды разработки не могут также работать удаленно. Чем они отличаются от Ивана и Василия?

Но для руководства в компании всегда проще, чтобы люди сидели в офисе и были под контролем. Большинство страхов к удаленной работе вызвано недоверием к подчиненным:

- А вдруг они перестанут работать?

- А вдруг мне что-то резко понадобится от сотрудника и я не смогу найти его на месте?

Можно подумать, если сотрудник будет в офисе, он не найдет возможности пинать балду и смотреть котиков. Большинство аргументов против удаленной работы основаны на страхе потерять контроль, давайте говорить об этом прямо. У меня не было проблем с доверием к людям, которых нанимал на работу.

Посмотрим, какие бонусы получают сотрудники от удаленной работы:

- Возможность не тратить на дорогу до работы драгоценное время. Конечно, у нас не Москва, но пробки большие. Про стресс, который приносит общественный транспорт, можно также много говорить. Все это сказывается на продуктивности и здоровье сотрудников.

- Возможность работать в комфортных условиях. Согласитесь, мало кто на вопрос «где вам хорошо работается» ответит «в офисе». Или уточнит про раннее утро, когда никого нет. Не все понимают, что работа программиста – это творческая работа, которая требует сосредоточенности и концентрации внимания.

Таким образом, у меня не было внутренних противоречий против удаленной работы. Сперва я поговорил с руководителями групп разработки и тестирования и получил от них восторженный аппрув по предложению удаленной работы. Оставалось самое сложное – убедить руководство.

Моими доводами в этом стали:

- Иван с Василием работают из дома, почему остальным нельзя? Мы же команда, делающая общее дело!

- Давай судить по результату работы, а не по тому месту, где был достигнут результат.

- Дополнительная нематериальная мотивация, которая для многих сотрудников может стать решающей в решении уйти или остаться.

Нужно отдать должное моему боссу, он во многих вопросах поддержал меня, так что на первое время мы договорились с ним на один удаленный день для всех сотрудников подразделения. Победа? – Да, маленькая, но победа!

Я решил двигаться маленькими шажками: удаленный день для некоторых сотрудников -> удаленный день для всех сотрудников -> 2 удаленных дня для всех сотрудников -> ???

Основная идея: доказать, что удаленная работа не вредит бизнесу, а только помогает ему.

Итого, текущий результат, возможность работать понедельник и пятницу удаленно для всех сотрудников подразделения.

- Сотрудники получают возможность в четверг вечером уехать куда-то за город и вернуться в город только в понедельник вечером. Заметьте, без пробок!

- Сотрудники сами могут выбрать свой рабочий график.

- Производительность труда нисколько не просела.

- Мотивация и общий эмоциональный фон улучшились.

- На общение с коллегами с глазу на глаз и проведение собраний остается 3 дня. Этого достаточно, чтобы не потерять себя для социума.

А как вы работаете в больших компаниях? Есть ли у вас удаленные дни и возможность поработать из дома?

Фрилансеров, работающих полностью удаленно, призываю также оставить комментарии.

Напоследок, приведу всем сомневающимся отличную книгу про плюсы удаленной работы «Remote: офис не обязателен» Джейсон Фрайд, Дэвид Хенссон.

|

Метки: author digore управление разработкой управление персоналом удаленная работа процесс разработки |

Как платформа чат-ботов наделяет разумом ИТ-проекты Сбербанка |

Как платформа чат-ботов наделяет разумом ИТ-проекты Сбербанка

Своя платформа чат-ботов появилась в СберТехе благодаря внутреннему социальному проекту «Сбербанк-Попутчик», затем получила дальнейшее развитие в платежном боте.

Теперь же платформа дала начало сразу двум пилотным проектам — чат-боту на сайте и в мобильном приложении и более интеллектуальной системе анализа обратной связи от клиентов. Обо всем по порядку — под катом.

Стоит признать, что наработок в области чат-ботов и распознавания естественного языка запросов уже довольно много. Однако большая часть открытых библиотек и крупных проектов по трансформации речи ориентируется на английский язык. Русский язык с этой точки зрения имеет свои нюансы. И хотя в России тоже есть заинтересованные команды, в частности, в крупных технических вузах или частных компаниях, вроде Яндекса, Мейл.Ру и СберТеха, пока готовых промышленных решений не так много. А задачи перед русскоязычным бизнесом стоят не менее амбициозные, чем перед англоязычным.

Сегодня мы хотим рассказать о том, каких успехов нам удалось добиться на поприще чат-ботов и машинного обучения.

Надо сказать, что коммерческих решений, достаточно кастомизируемых под нужды конкретной компании, пока еще не существует — сама отрасль еще слишком молода. Есть проекты от частных исследователей, например, для техподдержки, но это все еще начальная версия технологии, позволяющая проводить категоризацию обращений. При этом ни одно решение не готово к таким масштабам работы, как у Сбербанка, — к анализу столь больших объемов информации при огромном количестве клиентов. В мире только появляются инструменты глубокого анализа. И по сути из этих базовых инструментов специалисты нашей компании разрабатывают собственные кастомизированные продукты под задачи Сбербанка.

На текущий момент значимых для компании проектов четыре. Далее — подробнее о каждом из них.

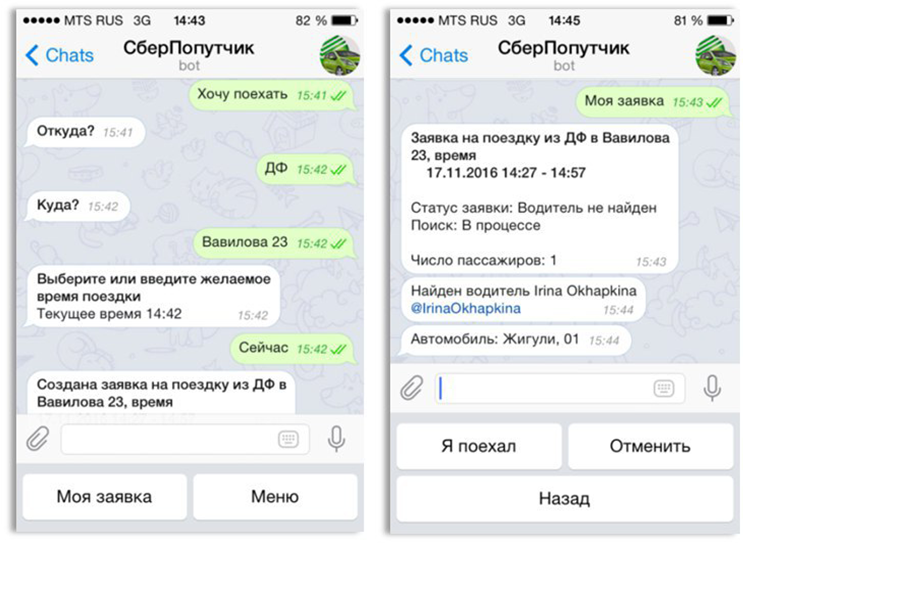

Сбербанк Попутчик

С проекта «Сбербанк Попутчик» началась вся история чат-ботов в компании. По долгу службы сотрудники Сбербанка вынуждены порой добираться в удаленные отделения, иногда используя несколько видов общественного транспорта. В то же время их коллеги ездят примерно в том же направлении на машине, имея несколько свободных мест. Было бы здорово объединить эти потоки сотрудников, предложив компанию для поездки одним и возможность быстрее добраться до работы другим.

При этом в нашей стране люди не очень любят подвозить друг друга, беспокоясь о своей безопасности. Но внутренний Customer Development показал, что коллеги по работе в компании с сильной службой безопасности в большей степени доверяют друг другу, даже если не знакомы лично. Так возникла идея создать некое внутреннее community, с помощью которого люди могли бы искать друг друга для совместных поездок на работу и с работы.

В качестве движка сообщества была разработана платформа чат-бота.

Уже около года сотрудники ряда офисов обкатывают пилотный проект. Получившийся сервис так хорошо зарекомендовал себя, что теперь мы обсуждаем расширение его функционала. В частности, к проекту уже готовы подключиться сторонние перевозчики — службы такси. Также планируется тиражировать проект на все отделения.

Более того, проект готовится выйти за рамки внутренней кухни Сбербанка. Сбербанковское комьюнити, конечно же, наружу открываться не будет, но организации-партнеры (перевозчики) вполне могут тиражировать этот удачный опыт на другие компании или создавать собственные комьюнити.

Платежный бот

Еще один ранний проект, задействовавший разработанную платформу чат-бота, — платежный бот. Он был запущен в пилотную эксплуатацию в начале этого года (т.е. появился на свет примерно на полгода раньше, чем аналогичное решение, представленное весной Google на конференции Google I/O 2017).

В принципе о выборе каких-то услуг при помощи ботов разговор шел довольно давно — такие системы уже распространены по миру. Но основная фишка заключалась в возможности использовать свободные формулировки (а не предписанный набор команд), а также в оплате через бота.

Мы не склонны доверять конфиденциальную информацию (платежные данные банковской карты) незащищенным каналам, поэтому первый бот был запущен на базе мессенджинга платформы Сбербанка. Пилот проводился в прошлом году и продолжит своё существование в виде ботов в чате Сбербанк онлайн («Диалоги Сбербанка»).

Пилотный проект был реализован совместно с рестораном доставки еды Тануки. Он работает по сей день. Через чат можно выбрать товары из каталога ресторана, при этом бот подсказывает оптимальные варианты под запрос пользователя, запоминает его вкусы и потребительскую корзину, так что в будущем, если пользователь забудет заказать какую-то из привычных позиций, бот ему напомнит. Главный козырь бота — возможность привязать к нему банковскую карту для оплаты заказа также в режиме разговора. После оплаты еда просто доставляется — больше ничего от пользователя не требуется.

Фактически бот выполняет функции приложения службы доставки еды. Однако служб много — приложений много (под каждого поставщика приходится скачивать и устанавливать свое). А чат-бот — это лишь один из контактов в привычном приложении мессенджера, по сути это просто новый канал получения той же услуги.

Чат-бот контактного центра

Чат-бот для корпоративного сайта стал первым подобным проектом, который вышел за рамки «песочницы» в большой мир. Здесь, безусловно, используются наработки из Попутчика и платежного бота, но реализованы более «взрослые» и Machine Learning алгоритмы анализа запросов и поиска подходящих ответов.

Задача чат-бота — общаться с клиентами через чат на сайте, отвечая на вопросы по продуктам компании, а также счетам, кредитам и платежным поручениям самого клиента (в пилотной версии спектр решаемых вопросов ограничен данными о продуктах и открытием счета). Для этого чат-бот анализирует полученную от клиента информацию, выдает ответы на простые вопросы, сформулированные естественным языком, или запрашивает дополнительные данные, если в первоначальном запросе их не хватает.

Бот построен на технологии латентно-семантического анализа, обеспечивающей поиск ответа на вопрос клиента с учетом контекста. Методика позволяет по ключевым словам и контексту диалога найти в базе готовых ответов, куда входят разнообразные FAQ по продуктам, наиболее релевантный ответ.

В деталях это выглядит следующим образом. Сначала клиентский запрос на естественном языке превращается в набор ключевых слов. Каждое слово в модели имеет определенный вес. Распространенные слова, входящие в большинство запросов, имеют меньший вес, а слова уникальные для данного запроса, — больший. Таким образом запрос трансформируется в набор ключевых слов с определенным весом, по которым и осуществляется поиск в базе: по специальному алгоритму определяется вероятность того, что документ из базы ответов соответствует поставленному вопросу. Клиенту выдается наиболее релевантный ответ, а при его отсутствии чат переключается на оператора.

Для оценки решения собирается обратная связь от клиентов по работе чат-бота — понравился ли им ответ, который подобрал алгоритм. Вместе с этой оценкой каждый чат позволяет уточнить существующую модель и базу ответов. Если чат переключается на оператора, ответ, подобранный сотрудником, также попадает в базу знаний бота.

Пилотный проект будет запущен в ближайшее время. Пока «пилотное» общение сопровождает оператор, контролируя корректность подобранных ботом ответов. Когда будет достигнут определенный уровень удовлетворенности клиентов, получающих такие автоматические ответы (и, соответственно, достаточно высокие оценки сотрудников, сопровождающих пилот), будет приниматься решение о вводе чат-бота в полноценную эксплуатацию. В перспективе планируется, с одной стороны, расширить спектр вопросов, которыми занимается бот, а с другой — полностью заменить ботом часть общения операторов, по крайней мере, по типовым вопросам.

Система обработки клиентских обращений

В некотором смысле этот пилотный проект можно назвать следующим эволюционным шагом всей платформы чат-ботов. Если предыдущие решения каким-то образом обрабатывали запросы, категоризировали их и искали для них соответствие в имеющейся базе знаний, то конечная задача системы обработки клиентских обращений — делать собственные выводы, которые вполне могут повлиять на стратегию менеджмента Сбербанка.

Вокруг публичных компаний, таких как Сбербанк, всегда существует некий информационный фон. Это могут быть как прямые обращения в компанию через форму обратной связи или телефон, так и оценки услуг или продуктов, публично выраженные в интернете — на личных страницах клиентов в социальных сетях, на сайтах с отзывами. Причем мнения могут содержать как позитивную, так и негативную оценку работы Банка. Предполагается, что система будет обрабатывать все обращения, поступающие по доступным каналам, классифицировать их (отделять жалобы или, наоборот, благодарности, определять тематику) и фиксировать тенденции на более высоком уровне абстракции — выявлять проблемы, которые более всего волнуют клиентов, определять продукты и услуги, требующие пристального внимания, расставлять приоритеты. Поскольку развитие услуг и продуктов в Сбербанке идет по методологии agile, в идеале мы надеемся, что система станет дополнительным источником идей в бэклог извне на тот случай, если у команды, развивающей тот или иной продукт, замылится взгляд.

В каком-то смысле разрабатываемая платформа похожа на систему анализа потребительского мнения. Но она не просто собирает данные и проводит верхнеуровневую каталогизацию по тому же методу, что и чат-бот, но и выявляет суть. В качестве дополнительного «бонуса» мы с ее помощью можем формировать профиль клиента, который интересуется теми или иными услугами — получаем детальную каталогизацию того, какой сегмент аудитории и какими продуктами интересуется. Кроме того, данные можно смотреть в различных разрезах. К примеру, анализируя все каналы в комплексе можно выявить жалобы на разные продукты, суть которых будет сводится к тому, что в каком-то отделении просто плохо обслуживают клиентов. Т.е. значимым фактором может быть офис, а вовсе не параметры какой-то отдельной услуги.

Выше приведены примеры анализа собранных массивов данных на основе предположения, что мы знаем, что ищем. Важный момент заключается в том, что система самообучается. Мы строим модель на основе истории обращений клиентов, дополняя ее новыми данными по мере их поступления, т.е. в определенной степени каждое новое обращение влияет на эту модель. В результате сервис позволяет решать огромный пласт проблем, связанных с выделением тематик, о которых мы изначально ничего не знаем. К примеру, в обращении клиент может поднять тему, которой ранее в списке интересующих не было. Система позволяет добавить эту тему к перечню для мониторинга, чтобы будущие обращения проверять на соответствие также и новой тематике.

Основной потребитель для этой системы анализа обращений — менеджмент банка, т.е. ее никак нельзя оценить «снаружи». Менеджменту же система позволит держаться ближе к реальному положению дел: лучше понимать общую ситуацию, отношение клиентов к банку и к его услугам.

Пока, как и другие проекты, система существует в пилотной версии. На данный момент она сосредоточена на анализе обращений, поступивших через форму обратной связи. Сейчас это текстовые обращения, но в перспективе будет обрабатываться и голос, поскольку основной канал общения с клиентами — как раз голосовые звонки, которые будут переводиться в текст и обрабатываться теми же инструментами.

Важный аспект — оценка работы пилота. Выполняться она будет при помощи сравнения автоматической каталогизации некого обращения с эталоном (нашим знанием о том, к какой теме относится обращение). В ходе развития модели будет оцениваться и минимизироваться эта «удаленность» от эталона. Предполагается и экспертная оценка со стороны сотрудников банка.

В целом платформа чат-ботов позволяет воплотить на практике множество идей, затрагивающих тему взаимодействия с клиентом на естественном языке. По мере развития заложенных в нее алгоритмов, мы имеем возможность дорабатывать и предшествующие проекты. К примеру, если появится бизнес, заинтересованный в партнерстве в рамках платежного бота, мы можем дополнить его более современными алгоритмами, разработанными для чат-бота на сайте и системы анализа обращений клиентов. При этом мы уверены, что все это — лишь первый шаг в направлении масштабных и интересных проектов на базе machine learning.

Материал подготовили сотрудники ЦК развития биллинговых технологий СберТеха:

nill2, Данил Кабанов, директор ЦК

aspera, Руслан Халимов, ведущий инженер

Станислав Ким, руководитель разработки

|

Метки: author Sberbank платежные системы машинное обучение биллинговые системы блог компании сбербанк боты сбербанк machine learning |

9 Советов как победить Баннерную Слепоту |

9 Советов как победить Баннерную Слепоту

Везде есть свой «срок годности». Классическая интернет-реклама не исключение. CTR (кликабельность) первого баннера в сети был — 44%, а СTR сегодня измеряется только десятыми долями процента.

Такое явление на медийном языке называется «баннерная слепота». Пользователи автоматически ограждают себя от переизбытка ненужной инфы:

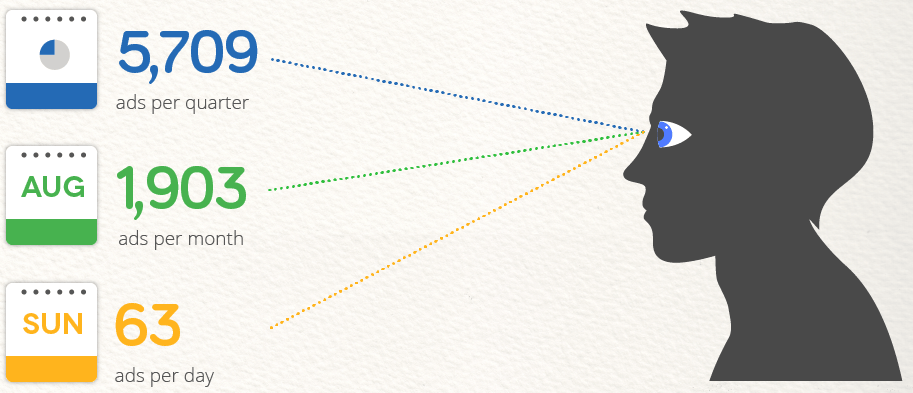

• 1900 баннеров видит в месяц средний интернет-пользователь;

• 90% пользователей не могут вспомнить последнее отображаемое объявление.

Источник: infolinks.com

Баннерная слепота представляет угрозу и мобайлу. Плюс, у мобильной рекламы еще меньше времени на контакт с пользователем, чем в декстопе. По статистике Kissmetrics на 2016 год — более 40% мобильных пользователей покидают сайт, если он не загрузился за 3 секунды.

Баннерную слепоту называют болезнью. И раз это болезнь — ее можно вылечить. Не бойтесь пробовать и экспериментировать с креативом, искать крутые подходы и мыслить за пределы бокса.

9 Советов, которые помогут победить баннерную слепоту

1. Нестандартное размещение

Люди перестают обращать внимание на рутинные моменты. Разместите рекламу в непривычном месте, например, между постами в блоге или в самой статье (как, например, в блоге mobio.ru/blog).

Учитывайте, что 80% времени пребывания на веб-странице человек просматривает её верхнюю часть, и только 20% времени тратит на нижнюю. В мобайле пользователь концентрируется на центральной части экрана.

2. Новые Форматы

Пробуйте новые форматы. Например, welcome-page.

На welcome-page реклама появляется еще до того, как вы переходите на сайт. Некоторые из них нужно закрывать вручную, чтобы перейти на главную страницу. Другие закрываются автоматически через определенное кол-во времени.

Хороший пример Forbes. Сайт «держит» юзера 3 секунды перед переходом на сайт. Хотите или нет, но Сэр Ричард вас настигнет :-).

3. Избегайте сложных баннеров, в которых нет однозначного информационного посыла

Не перегружайте картинку большим объемом текстовой и визуальной информации. Это риск остаться незамеченным. Пользователь не будет вчитываться в ваш «задуманный креатив». Все, что усложняет восприятие, останется за кадром. Экспериментируйте с векторной графикой. Простая и понятная графика дает лучшие результаты.

4. Интерактивные элементы

Используйте в вашей рекламе интерактив: формы, вопросы, тесты, кликабельные элементы, анимация, голосования…открытый космос ваших идей. Интерактив повышает вовлеченность аудитории. Следовательно, повышает коэффициента конверсии лендинга. Такие понятия, как co-creation, user-generated content — все еще на пике популярности.

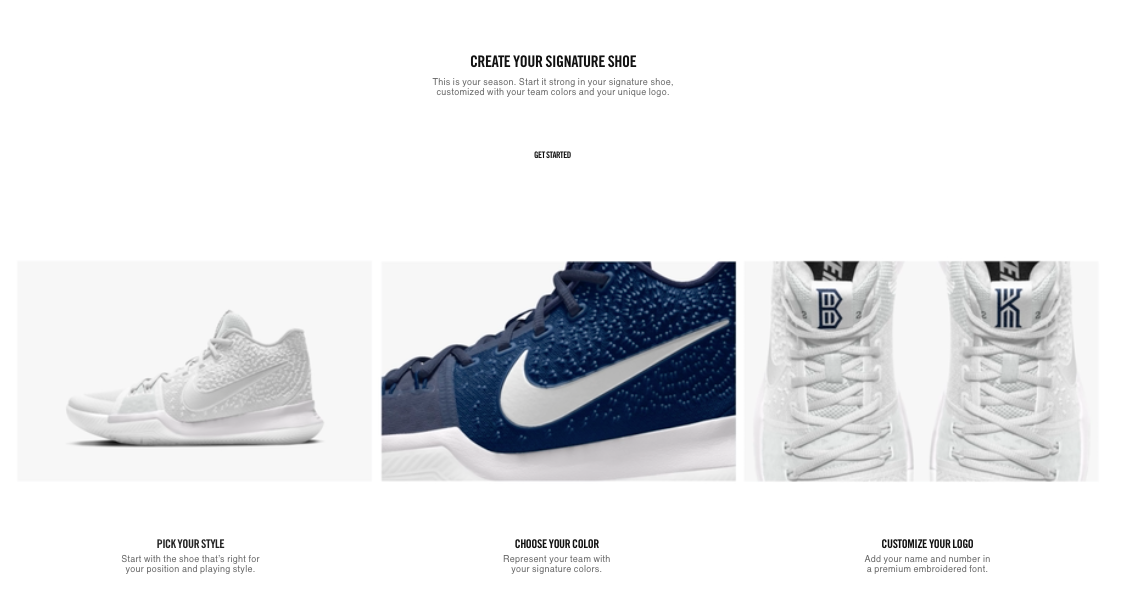

Хороший пример — интерактивная кампания Converse. Поклонники американского бренда кед могут сами смоделировать онлайн свою идеальную пару: цвет, стиль, лого и тд. Идея того, как превратить пассивного пользователя — в со-творца вашего продукта. Вместе вы можете создавать и разделять ценности бренда. Таких примеров очень много.

5. Видеоконтент

Видео — неоспоримый тренд в маркетинге и эффективный способ выделиться из потока статики в ленте. У видеоконтента наивысший показатель ROI. В 2017 году 69% всего интернет-трафика связано с видео.

6. Кнопка «Сall To Action»

Доказано, что наличие CTA-кнопки и ее креативного оформления по отношению к остальному материалу, — повышает вовлеченность пользователя.

Хороший пример: CTA-кнопка от ManageWP. Заголовок и краткое описание на контрастном фоне. Все ясно и понятно, лаконично и со вкусом.

Еще один отличный пример интерактивной кнопки «Prepare for Launch» от MailChimp. Так и хочется на нее кликнуть ;)

7. Персонализация

Актуальный способ привлечь внимание: пользуйтесь всеми доступными средствами идентификации пользователя. Чем больше информации, тем выше вероятность попадания в цель.

8. Ретаргетинг

Один из самых эффективных приёмов по увеличению СTR. Более подробно о технологии ретаргетинга можно почитать на сайте Getloyal: http://getloyal.ru/guide.

9. Аналитика и оптимизация

Анализируйте конкурентов. Находитесь в постоянном поиске новых идей.

Делайте больше сплит-тестов баннеров, меняя визуальный образ, размер шрифта, добавляя/убирая цены и акции, заголовки, CTA. Даже два очень похожих баннера имеют разный CTR. Эффективность кампании зависит от нескольких факторов, ключевым из которых является качественный тест.

Вывод

Даже изобретение новых форматов или видов рекламы не прокатит в долгосрочной перспективе. Пользователи будут привыкать и к ним, игнорируя лишнее.

Умейте подстраиваться под современные реалии, проводите анализы, изучайте поведенческие характеристики ЦА и не бойтесь экспериментировать.

Автор статьи: Анастасия Щур, дизайнер Mobio

|

|

Конференция VMworld 2017 Europe. День 1 |

Конференция VMworld 2017 Europe. День 1

Продолжаю свой рассказ о самом интересном на конференции VMworld 2017 Europe (первая часть рассказа о конференции).

Первый день начался с генеральной сессии под воодушевляющим заголовком: Good Technologists Solve Problems. Great Innovators Create Opportunities. Генеральный директор VMware Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) рассказал о том, как технологии меняют окружающий нас мир. Он привел в пример то, как быстро люди могут адаптироваться ко всему новому. Например, первоначальный страх перед беспилотными автомобилями сменяется интересом: «А как же это внутри работает?», что приводит к возникновению новых потребностей: «Почему эта штука не может ехать быстрее?». В результате именно ИТ становится основным источником роста для компаний. И если 100 лет назад человек должен был уметь делать три вещи: читать, писать и считать, то теперь это выглядит скорее, как «читать, писать код и считать».

VMware предоставляет решения, обеспечивающие работу любого приложения в любом облаке (частном или публичном) с возможностью доступа с любого устройства. Одним из таких решений является VMware HCX, обеспечивающий связь между on-premise инфраструктурой и публичными облачными сервисами (вроде IBM Cloud или OVH) и позволяющий в реальном времени переносить виртуальные машины туда и обратно без простоя (zero-downtime migration).

Однако далеко не все заказчики готовы с головой ринутся в публичное облако. Многие практикуют гибридный подход, когда часть инфраструктуры развернута on-premise, а часть — в облаке. Для улучшения возможностей по управлению такими гибридными средами VMware предлагает набор продуктов, распространяемых по модели SaaS — VMware Cloud Services, в число которых входят решения по мониторингу, анализу стоимости, организации сетевой связности, защите приложений и обеспечению единой точки подключения к приложениям.

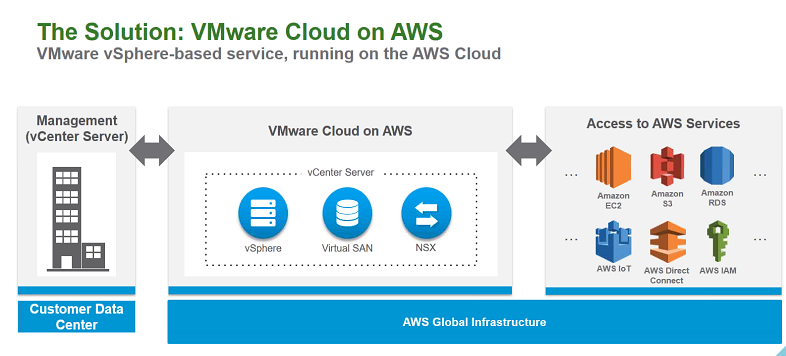

Дальше речь зашла о публичном облаке VMware Cloud on AWS. Вкратце: Amazon предоставляет свои виртуальные ЦОД, расположенные во всех уголках мира, а также инженерную, сетевую инфраструктуру и серверное оборудование, на которое устанавливается набор продуктов VMware SDDC.

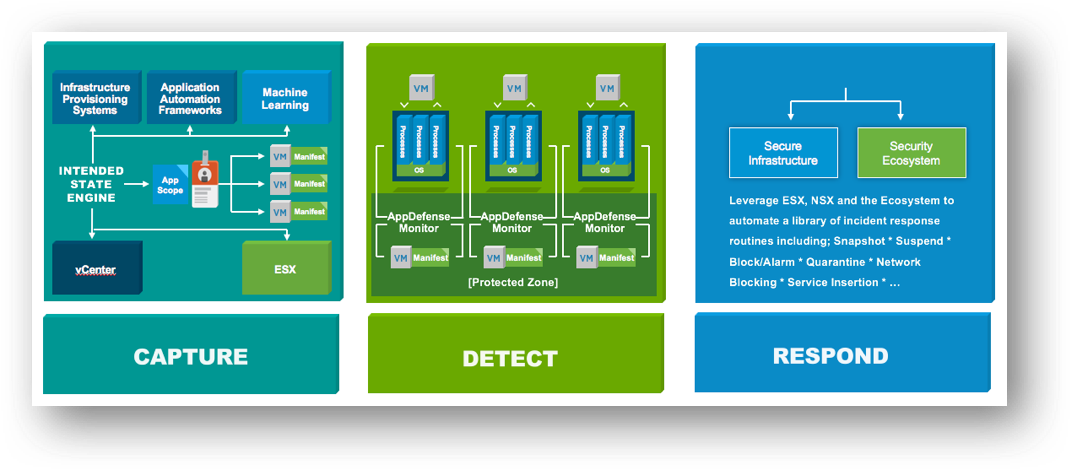

Также VMware напомнила о других недавно анонсированных продуктах, работающих внутри виртуальных сред: VMware Integrated OpenStack 4.0 (собственном дистрибутиве OpenStack) и VMware AppDefense (решении по организации защиты приложений).

Выставка

После завершения генеральной сессии посетители стали расходиться. Одни спешили на другие сессии, другие расслаблялись в lounge-зоне, третьи направились на выставку партнерских решений Solutions Exchange.

Ежегодно на VMworld более 100 компаний развёртывают стенды для демонстрации всевозможных продуктов и решений. Например, здесь можно побывать на стендах Dell, HPE, NetApp, IBM, Hitachi, Red Hat, Arista, Nutanix, а также перспективных стартапов. Особенно приятно, что на выставке представлены ИТ-компании, имеющие российские корни: Kaspersky и Veeam.

Вендоры всеми правдами и неправдами стараются зазвать посетителей на свои стенды:

Игра на стенде Intel, в котором участникам на время требовалось подобрать сервер в оптимальной конфигурации для решения потребностей бизнеса:

Первым мое внимание привлек стенд компании VMware, в первую очередь благодаря своим гигантским размерам (почему-то вспомнилась поговорка про «кто ужинает девушку, тот её и танцует»).

Здесь были представлены все направления работы компании: от десктопных гипервизоров VMware Workstation до недавно анонсированного AppDefense

Отдельного упоминания заслуживают стилизованные под различные отрасли стенды, где демонстрировались решения для конечных пользователей (End-User Computing).

Например, для банковского сектора демонстрировались смартфоны Samsung, поддерживающие работу в режиме декстопа (Samsung DEX). После установки смартфона в крэдл к нему можно подключить клавиатуру, мышь и монитор и работать практически как с полноценным настольным компьютером. Или можно запустить на нем клиент Horizon View, подключиться к VDI-инфраструктуре и получить доступ к опубликованным приложениям и виртуальным рабочим станциям, превратив устройство в мобильный тонкий клиент.

Далее я посетил стенд компании Amazon, на котором можно было подробнее узнать о реализации совместного облачного сервиса VMware и Amazon.

Cloud on AWS был анонсирован еще на прошлогоднем VMworld, и, наконец, решение стало доступным для конечных заказчиков.

В этом облаке любой заказчик может нажать пару кнопок и развернуть свой виртуальный ЦОД в облаке Amazon. Каждый такой ЦОД включает в себя:

- кластер VMware vSphere (не менее четырех физических серверов),

- сервер управления vCenter Server,

- распределенное хранилище VSAN,

- программно-конфигурируемую сеть NSX.

Каждый сервер имеет типовую конфигурацию: два процессора по 18 ядер в каждом, 512 Гб ОЗУ, 10,7 Тб дискового пространства на flash. При необходимости заказчик может наращивать вычислительные ресурсы виртуального ЦОД, добавляя дополнительные узлы вручную или в автоматическом режиме по мере роста нагрузки (так называемый Elastic DRS). Cloud on AWS предоставляет механизмы интеграции с on-premise инфраструктурой заказчика, позволяя управлять локальными и облачными кластерами vSphere и виртуальными машинами из единой консоли vSphere Client (Hybrid Linked Mode).

VMware полностью берет на себя поддержку облачной инфраструктуры, включая настройку, патч-менеджмент и обслуживание оборудования.

Поскольку облако VMware размещается в тех же ЦОД, что и облачные сервисы Amazon, заказчики получают дополнительные преимущества в виде широкой полосы пропускания, низких сетевых задержек и отсутствия учета трафика при работе с сервисами EC2, S3 и другими.

VMware выделяет три основных сценария использования Cloud on AWS:

- расширение существующей виртуальной инфраструктуры или организация резервной площадки для обеспечения аварийного восстановления без необходимости построения собственного ЦОД;

- консолидация нескольких существующих ЦОД или полная миграция в облако с минимальным влиянием на существующие приложения и ВМ;

- быстрое предоставление вычислительных ресурсов для задач тестирования/разработки или при цикличной нагрузке (пики в сезон продаж).

На текущий момент развертывание виртуальных ЦОД доступно только в одном регионе (US West Oregon), однако уже в ближайшем будущем список регионов будет расширен.

На стенде HPE демонстрировалось новое поколение серверов ProLiant GEN10. В частности, был представлен 1U rackmount-серер HPE ProLiant DL360 GEN10.

Среди нововведений GEN10

- Поддержка процессоров архитектуры Intel Xeon Scalable. Новые процессоры имеют большее количество ядер (28 у старшей модели Intel Xeon Platinum 8150M вместо 22 ядер у Intel Xeon E5-2699A v4), большие тактовые частоты и кэш-память третьего уровня, а также возросший до 205 Вт тепловой пакет.

- Поддержка установки большего числа flash-накопителей с интерфейсом NVMe, которые обеспечивают более высокие скорости передачи данных и меньшие задержки по сравнению с накопителями с SATA/SAS интерфейсами. В 1U-сервер можно установить до 10 таких накопителей, выполненных в форм-факторе 2,5 дюйма. В более вместительный 2U-сервер — уже 20. Если учесть, что в портфолио HPE есть NVMe-накопители объемом до 2 ТБ, нетрудно подсчитать итоговую ёмкость.

Серверы HPE поддерживают технологии доверенной загрузки, позволяющей блокировать загрузку на сервер неподписанных версий микрокода и операционных систем, а также возможность очистки (зануления) локальных накопителей, предотвращающую утечку конфиденциальных данных.

Стоит отметить постепенный переход производителей серверов к сетевым адаптерам 25 Гбит/с и, соответственно, к портам 100 Гбит/с на сетевом оборудовании. Помимо двух с половиной кратного увеличения полосы пропускания и уменьшения задержек по сравнению с 10 GbE, что может быть полезно для современных гиперконвергентных решений и программно-определяемых СХД, такие адаптеры могут похвастаться наличием разъемов стандарта SFP28, которые по размерам совпадают с обычными SFP+ и занимают меньше места, чем QSFP+.

На стенде Intel демонстрировалась гиперконвергентная платформа на базе серверов, процессоров и flash-накопителей производства Intel и ПО VMware (vSphere и vSAN).

Невзрачные, на первый взгляд, серверы содержат по два процессора Intel Xeon Gol 6152, 768 ГБ ОЗУ, четыре накопителя Intel Optane DC P4800X объемом 375 ГБ на базе памяти 3D XPoint и 12 «классических» NVMe flash-накопителей Intel DC P4500.

Накопители выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма, поддерживают горячую замену и подключаются напрямую к шине PCI-E через специальные host-адаптеры.

Один такой сервер способен обеспечивать производительность на уровне 380 тысяч IOPS при случайной нагрузке блоками 4 Кб и соотношении чтения/записи равном 70/30.

Следующей на очереди была зона HCI (HyperConverged Infrastructure) — гиперконвергентных решений, совмещающих вычислительные ресурсы и ресурсы хранения в рамках одного конструктивного блока. Помимо партнерских решений Intel, Lenovo и Fujitsu, на стенде демонстрировалась HCI-платформа Dell-EMC VxRail 4.0.

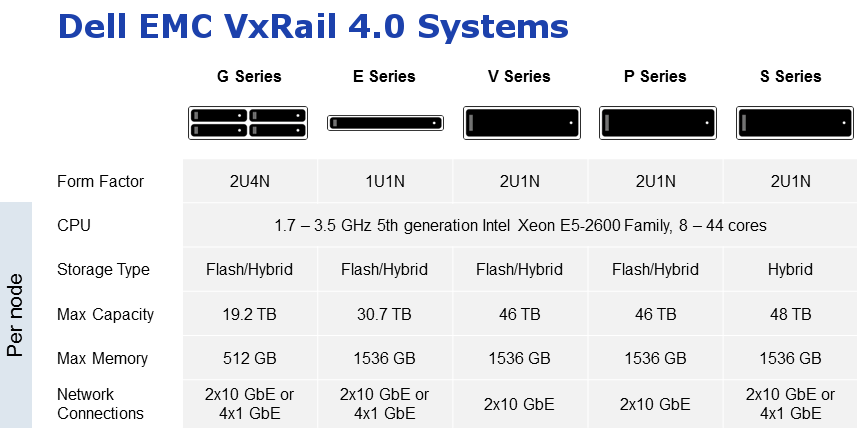

VxRail представляет собой законченное решение, построенное на базе серверов Dell и программного обеспечения VMware vSAN. На текущий момент в линейке VxRail присутствуют 5 типов конфигураций, предназначенных для решения разных задач: от высокоплотных серверов G-серии и типовых 1U-серверов E-серии (Entry level) до серверов серии V, поддерживающих установку графических ускорителей и оптимизированных для запуска виртуальных рабочих станций, высокопроизводительных (серия P) или емких (серия S) серверов.

VxRail, как и большинство других HCI-решений, поставляются заказчикам в уже готовом к работе виде. Достаточно на месте скоммутировать сервер, включить питание, пройти простой мастер первоначальной настройки — и «Voila!», полностью функционирующая виртуальная инфраструктура готова к работе.

Для популяризации HCI и других решений среди молодежи Dell EMC выпустила серию комиксов.

Прямо на выставке записывался подкаст Virtually Speaking Podcast (https://soundcloud.com/virtuallyspeakingpodcast) о виртуализации и облачных технологиях.

На стенде Mellanox демонстрировались всевозможные сетевые и конвергентные адаптеры серии ConnectX, поддерживающие 10, 25, 40, 100 Гбит/с и даже 200 Гбит/с подключения. Обратите внимание, как растут требования к шине PCI-E по мере увеличения количества и скорости портов.

Рядом с Mellanox расположился стенд Supermicro, на котором демонстрировались современные серверы Twin-формата (позволяющие размещать два или четыре сервера в одном шасси), поддерживающие процессоры Intel Xeon Scalable и AMD EPYC. Серверы Supermicro пользуются неизменной популярностью у экономных заказчиков, сборщиков оборудования и производителей апплайнсов, например, платформа Web Scale от Nutanix строится именно на таких серверах.

Серверы имеют заменяемый адаптер LOM (Lan-on-board), позволяющий подобрать необходимую конфигурацию сетевых портов без замены материнской платы и без использования PCI-E слота расширения.

Вот так побродив по стендам, я не заметил, как подошел к концу очередной день конференции. Продолжение в следующей части.

Андрей Коновалов, начальник отдела виртуализации компании «Инфосистемы Джет»

|

Метки: author omnimod хранилища данных хранение данных виртуализация it- инфраструктура блог компании инфосистемы джет vmworld виртуализация серверов vmware |

Проблемы React UI Kit-а и единой дизайн-системы, о которых вы не знали |

Проблемы React UI Kit-а и единой дизайн-системы, о которых вы не знали

2 сентября 2017 прошла конференция Moscow Frontend, где я на примере React UI Kit рассказывала о проблемах, которые встречаются при внедрении UI Kit в компании. Тема оказалась актуальнее, чем я могла предположить, поэтому решила опубликовать статью по этой же тематике, преследуя две цели: донести материал до людей, которые не смогли оказаться на конференции лично, и предоставить отличную возможность провести жаркую дискуссию на эту тему в комментариях.

Приятный бонус заключается в том, что после выступления и дискуссий в кулуарах в моем материале к докладу появились дополнения и нововведения. Поэтому, даже если вы были на конференции, вам все равно будет интересно прочитать статью. В конце материала я оставила несколько вопросов, на которые я попрошу ответить в комментариях. Приятного чтения!

Что такое UI Kit?

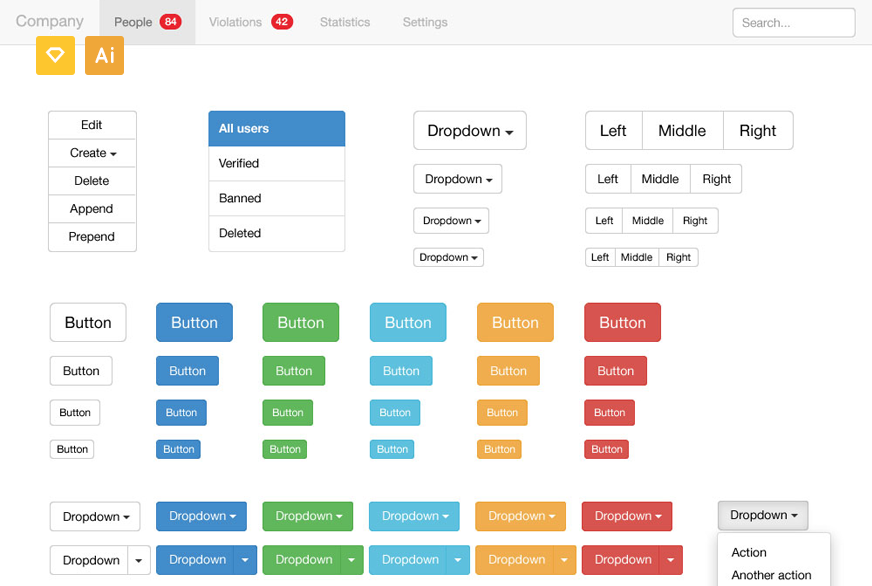

Как показал опрос зала, не все присутствующие на профильной конференции по frontend знают, что такое UI Kit. Если говорить простым языком, UI Kit – это набор элементов пользовательского интерфейса в едином стиле. Еще проще: кнопки, поля для ввода текста, выпадающее меню и прочее в одном цвете.

Из историй успеха крупных компаний мы знаем о пользе единых дизайн-систем и единых библиотек компонентов. Однако мало кто знает о подводных камнях и ключевых проблемах их внедрения в процессы, дизайн и разработку. О них, а еще о возможных решениях возникающих проблем, и пойдет речь в этой статье.

Пройдемся по всему процессу внедрения шаг за шагом:

- Определение необходимости Kit в компании

- Анализ уже существующих решений

- Разработка дизайна

- Организация библиотеки компонентов

- Создание компонентов

- Использование

Определение необходимости Kit в компании

Если вы только что узнали, что такое UI Kit, у вас сразу возникнет первая проблема – как понять, нужен ли он нам? UI Kit точно не нужен, если:

- Вы работаете в одиночку или в небольшой команде. В таком случае стоит переиспользовать код внутри проекта и не тратить время и нервы на разработку кита.

- У вас один небольшой продукт или вы занимаетесь созданием «разовых» проектов/фриланс. Можно создать своего рода UI Kit в виде единого стилевого файла, который можно подключать от проекта к проекту, и этого будет достаточно. Но в разрезе этой статьи мы говорим о UI Kit как о глобальной библиотеке компонентов.

- У вас только один дизайнер, после которого не нужно приводить все макеты к одному стилю. Синхронизация дизайна в различных макетах одного или нескольких продуктов одной компании и есть проблема, которую решает единая дизайн-система. Только убедитесь, что макеты вашего единственного в компании дизайнера не зависят от его настроения или метеоусловий.

Но если все-таки у вас в компании более одного продукта, большая команда, большая кодовая база, каждый новый функционал/продукт отличается от предыдущих по стилю, и вы уже физически ощущаете боль от релизов из-за дублирования компонентов и вереницы непонятных в них свойств, то вам определенно нужна единая библиотека компонентов. В таком случае перед вами возникает новая проблема.

Как объяснить бизнесу и компании, что вам нужен UI Kit

Для нас может быть очевидно, почему единая библиотека компонентов необходима, а также то, что она упростит работу и ускорит разработку. Но вот бизнесу не всегда может быть понятно, почему мы должны отложить список задач, от которых напрямую зависит выручка компании, и пойти делать какой-то UI Kit.

Приводите аргументы, которые будут понятны всем. Возможно, в вашей компании уже давно есть проблема с тем, что все продукты различаются визуально, и пора синхронизовать их дизайн. В качестве весомого аргумента можно предложить прочитать статью «And You Thought Buttons Were Easy?» , в которой рассказывается о материальной выгоде использования единой дизайн-системы. И объясните на пальцах, что страстно желаемые фичи будут создаваться и выкатываться намного быстрее, чем раньше.

Возможно, в вашей компании есть другие, более острые проблемы, которые может помочь решить Kit. Обратите внимание на них. Помните, что все проблемы и ситуации всегда будут уникальными, и предлагаемые в этой статье решения послужат только вектором к размышлению.

Анализ существующих решений

Допустим, мы поняли, что Kit нам нужен, и бизнес полностью с нами солидарен. Теперь перед нами стоит новая проблема – определить, создавать кит самим, или использовать один из существующих на рынке. При этом мы хотим исключить лишнюю работу по разработке и использовать существующую библиотеку компонентов. В этом случае нужно изучить рынок и понять, какую использовать.

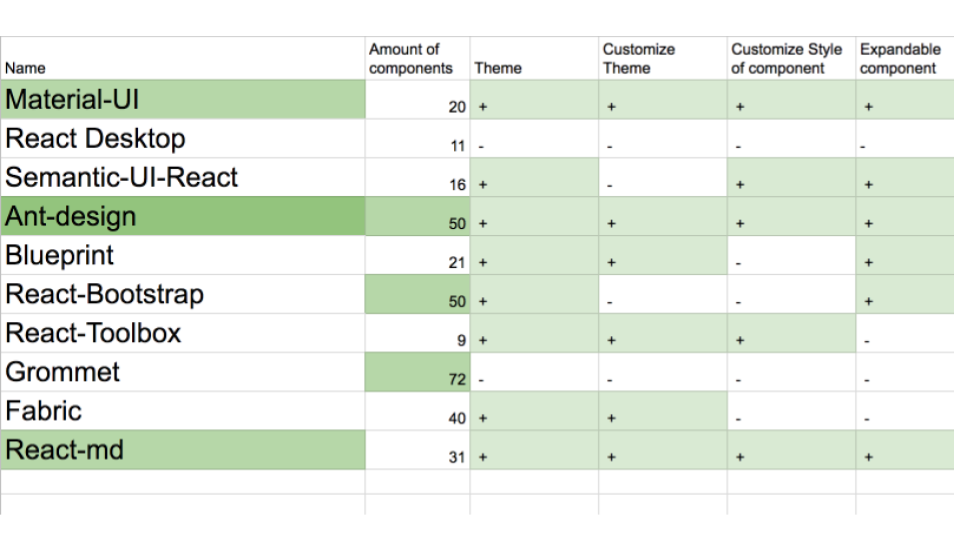

Библиотек компонентов во frontend на порядок больше, чем фреймворков, и не шутят о них только потому, что уже не смешно. Для простоты я создала небольшую подборку основных библиотек компонентов React и провела сравнительный анализ по трем критериям: кастомизация стилей, производительность и количество компонентов.

Зеленым выделены характеристики, которые нам подходят. В результате определились три лидера: Material-UI, Ant-design и React-md. Дальше вы можете проводить уже свои сравнения по скорости работы, функциональности или весу компонентов. Но я могу вас заранее предупредить: нельзя предугадать будущие потребности продуктов, находясь на старте разработки. Поэтому, если у компании есть ресурсы и заинтересованность в гибких решениях, то лучше создавать свой Kit.

Создавать свой Kit с нуля или вывозить компоненты из уже существующих продуктов – это выбор, который остается за вами. Но не лишним будет посмотреть на опыт других и обратиться к коллегам из других компаний с вопросом, как они справлялись с теми проблемами, которые есть у вас. Вряд ли об этом напишут в «статьях успеха», поэтому лучше обращаться лично.

Разработка дизайна

Самая серьезная проблема, которая встречается на этом этапе, заключается в отсутствии коммуникации между разработкой и дизайнерами. В результате получается целый ряд побочных проблем: трудности дальнейших коммуникаций разработки и дизайна, несоответствие дизайна компонентов техническому ограничению, непонимание на уровне разработки дизайна, понятия компонента и множество других.

Этого можно легко избежать, если разработка дизайна начинается со «стола переговоров» с разработкой, где формируется ряд соглашений о будущем ките, которого будет придерживаться и разработка, и дизайн.

Вот мой рекомендованный список к соглашению, который нужно обсудить:

- наименования;

- процессы;

- документацию;

- композиции компонентов;

- технические ограничения;

- контроль версий;

- список, количество и свойства компонентов.

В зависимости от ситуации список можно сокращать или дополнять.

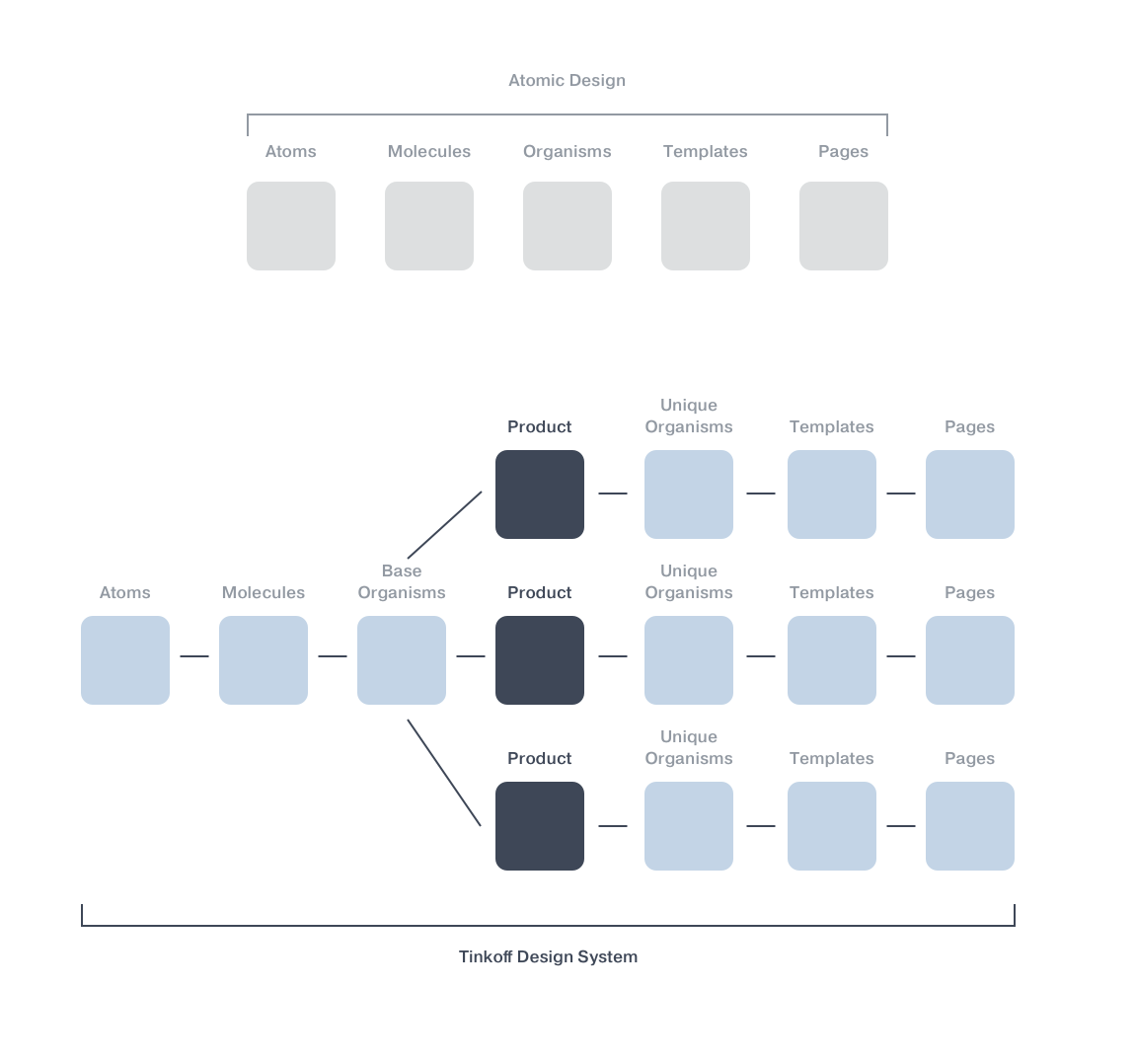

Очень важным моментом, на который сейчас обращают внимание далеко не все, является понимание разработки дизайном. Например, далеко не все дизайнеры знают, что такое компонент, что разработчикам может казаться удивительным. Но это факт! Пример общего подхода и к дизайну и к разработке – Tinkoff.ru, где в дизайне и в разработке используется методология atomic design, которая легка в понимании и хорошо соотносится с дизайном и разработкой UI Kit.

Все методологии, о которых я пишу, всего лишь вектор, в котором стоит начать думать или работать, но никак не ультимативное руководство к действию. Так поступили в Tinkoff.ru с atomic design: в методологии появляется новая сущность под названием «продукт».

Организация библиотеки компонентов

Шаг, который стоит под четвертым номером, но к которому стоит обратиться в разработке одновременно с третьим (разумеется, после «стола переговоров» с дизайном).

Перед вами так или иначе будет стоять выбор: создавать UI Kit как единую библиотеку или каждый компонент как отдельный npm-пакет. И, что бы вы ни выбрали, вас все равно ожидает ряд проблем.

Проблемы единой библиотеки:

- при изменении одного компонента публикуется вся библиотека;

- если нужен только один компонент, то приходит подтягивать всю библиотеку;

- зависимость от глобальных релизов;

- появление неявных зависимостей.

Проблемы компонентов как отдельных пакетов:

- появление расхождения в версиях дизайна разных компонентов;

- зависимости от других компонентов;

- сложности в публикации нескольких компонентов разом.

Я указала не все проблемы и не все возможные решения, поскольку каждая компания уникальна. Но многие из них можно решить версионированием или договоренностью о возможности делать Pull request-ы всем командам, как в OpenSource. Если вы выбрали подход, при котором каждый компонент это отдельный пакет, то я могу предложить отличный инструмент для работы с разными пакетами в одном монорепозитории – Lerna. Если вы с ним еще не знакомы, обязательно сходите по ссылке и изучите все возможности. Возможно, это инструмент может оказаться вам полезным не только в контексте создания UI Kit.

Проблема, которая вам, как разработчику, не понравится больше всего, – построение процесса работы с Kit-ом. Кто будет создавать и контролировать Kit? Будет ли это отдельная команда или мейнтейнеры из разных продуктовых команд? Здесь, как и в ситуации с организацией библиотеки, вне зависимости от выбора у вас будет ряд проблем.

Если создавать и контролировать будет единая команда Kit-a, то:

- создание кита происходит в отрыве от реальных продуктов;

- большой список продуктовых задач, который упирается в одну команду;

- постоянные вопросы: «Создается ли компонент, нужный только одной команде?», «Что происходит при конфликте требований разных продуктов?» и т.п.

Если мейнтейнеры из разных команд, то:

- рассинхронизируются общие подходы;

- случается перевес в сторону требований собственного продукта;

- возникают сложности в формирования единого соглашения.

Какой подход выбрать и с какими из проблем бороться, решать вам. Я могу предложить вам совместить эти два подхода и тем самым избежать большинства из указанных проблем. Если у вас будут мейнтейнеры компонентов в разных продуктах, то создание Kit-a не будет оторвано от актуальной разработки. Если плюсом к мейнтейнерам компонентов будет и отдельная команда Kit-а, которая будет отвечать за соблюдением соглашений и контроль качества, то и конфликтные ситуации можно будет решать через нее. И проблемы с процессами в дизайне в том числе.

Создание компонентов

Казалось бы, что на этом этапе не может возникнуть трудностей у специалистов, которые каждый день создают компоненты. Но существует множество проблем, вроде дублирования компонентов, неоправданно большого списка свойств компонентов, необходимости в разном функционале одного компонента в разных командах и прочего. Некоторых из них можно избежать, договорившись в самом начале о едином подходе за «столом переговоров» разработки и дизайна. А вот от использования разных технологий или отсутствия тестирования некоторых компонентов это не спасет. Поэтому до разработки самих компонентов, вне зависимости от того, кто будет создавать Kit (команда или ряд мейнтейнеров), нужно придти к единому соглашению о его создании.

Вот мои небольшие рекомендации к обсуждению соглашение:

- покрыть весь функционал;

- максимально глупые компоненты;

- Pure Component;

- масштабируемые компоненты;

- переиспользуемые компоненты;

- тесты;

- кастомизация;

- версионирование;

- технологии/подходы.

Рекомендую также ознакомиться с книгой «Design of everyday things». В ней рассказывается о дизайне вещей, с которым мы сталкиваемся каждый день, и почему нам сразу понятно, как ими пользоваться. Например, двери, стулья или чайники. Эта книга в действительности изменила мое мышление о вещах, которые меня окружают и которые я создаю. А создаем мы все (разработчики) программы, компоненты и их интерфейсы. Так вот, интерфейсы наших компонентов должны быть понятны нам в использовании так же, как чайник, с которым мы точно знаем, что делать.

Использование

В процессе использования UI Kit также то и дело возникают проблемы и вопросы, решение которых не всегда очевидно. Например, что делать, если появилась потребность в новом компоненте? Кто его будет рисовать и создавать? Как понять, какой мне нужен компонент и какие у него свойства, если я только пришел в компанию? Что делать если компонентов много? и т.д.

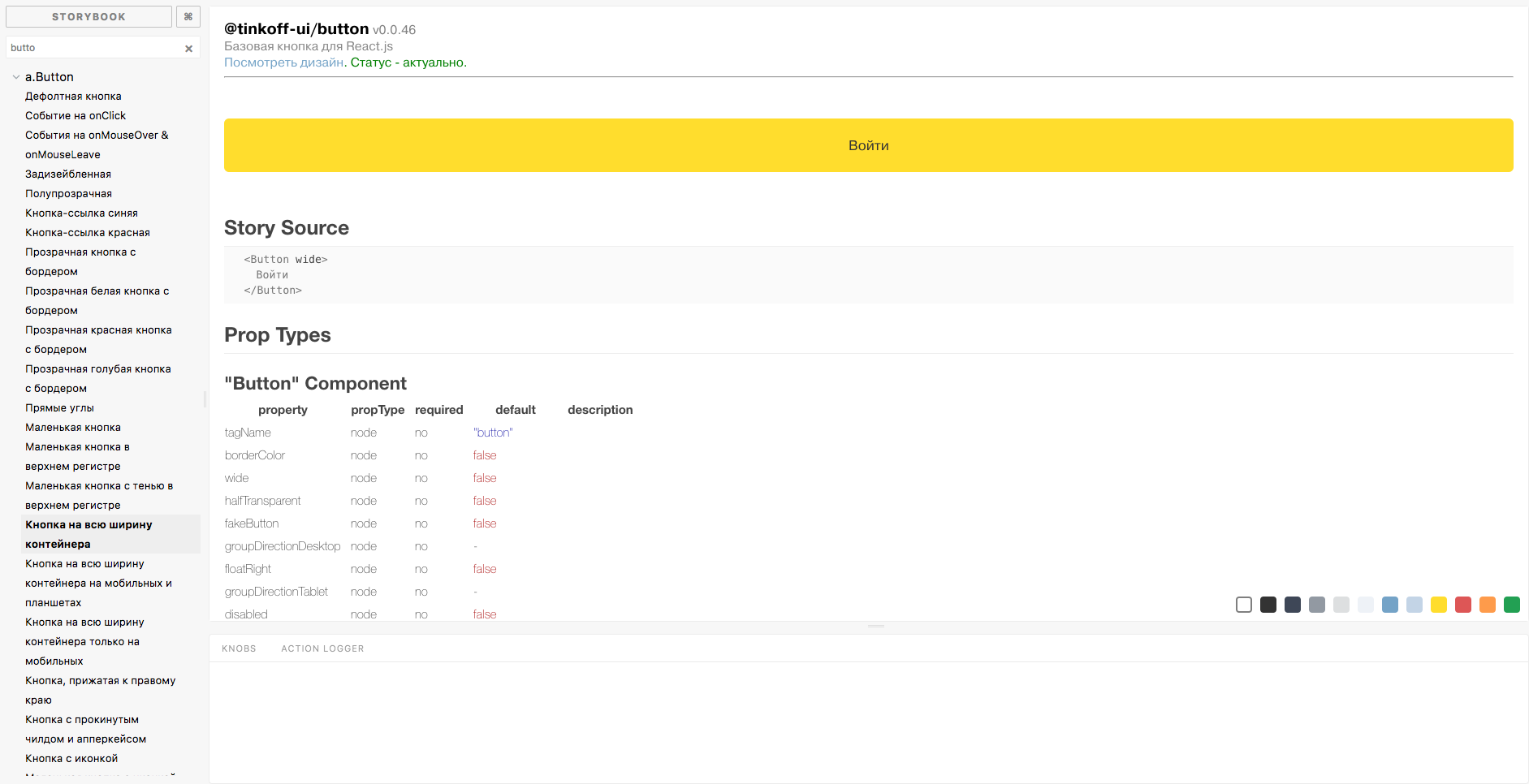

Некоторые из проблем можно решить, собрав все компоненты в единой витрине, включая и компоненты из разных библиотек. Очень простая в использовании витрина, которую используют и в Tinkoff.ru – Storyboook.

Вывод

Проблем при внедрении Kit-а в разработку и компанию много. Но если вы все-таки ощущаете потребность в единой дизайн-системе и библиотеке компонентов и поняли, что пора положить конец хаосу в своей кодовой базе, то без сомнений приступайте к первому шагу.

Вы сделаете отличный вклад, если поделитесь со мной ответами на некоторые вопросы в комментариях:

- Есть ли у вас в компании Kit?

- Какие из проблем встречались вам?

- Какие из указанных решений вы использовали и какую получили при этом пользу?

Спасибо, что прочитали эту статью до конца. Очень рада, если статья оказалась полезной. Хочу еще раз сказать спасибо организаторам Moscow Frontend Conference за возможность выступить и поделиться мыслями с коллегами.

|

Метки: author 6thSence reactjs блог компании tinkoff.ru react react.js uikit ui ux ux/ui design development |

DBaaS: базы данных в облаке |

DBaaS: базы данных в облаке

Друзья, всех с прошедшим вчера Днем программиста! Жизни без багов и красивейшего кода!)

Мы продолжаем разбор облачных сервисов Техносерв Cloud и сегодня детально разложим, из чего состоит наша облачная база данных. Если заглянуть в результаты исследования, проведенного IDG Connect по заказу Oracle, увидим, что DBaaS скоро будет самым востребованным сервисом частного облака. Растет и число публичных сервисов DBaaS.

Снижение затрат за счет консолидации ресурсов, масштабирование по мере необходимости, контроль расходов, доступ к данным из любого места – всё это факторы, влияющие на выбор в пользу облачной базы данных. На рынке облачных услуг свои базы данных предлагают его ведущие игроки – Amazon Web Services, IBM, Microsoft и Oracle. Но есть одна проблема — все они разворачивают БД за пределами России, более того, далеко не все из них предлагают сервис – администрирование, управление производительностью, круглосуточную техническую поддержку (желательно на русском языке), – а только платформу.

Чтобы ответить на этот запрос рынка, мы запустили свой сервис и стали единственным российским облачный провайдером, работающим с четырьмя основными базами данных под ФЗ-152 и ФЗ-242.

Рынок DBaaS

Вначале коротко о рынке. Если вы уже знакомы с этой информацией, переходите сразу к блоку "Четыре в одном", но нам показалось, эти данные довольно интересны.

По прогнозу Technavio, в ближайшие годы мировой рынок DBaaS будет демонстрировать экспоненциальный рост — более чем на 65% ежегодно. Вместо того, чтобы вкладывать большие средства в аппаратные платформы, многие компании склонны инвестировать средства в услуги с еженедельной, ежеквартальной или ежегодной оплатой по подписке.

Объем работ по поддержке собственных многочисленных баз данных и серверов может быть весьма серьезным. Стандартизация, когда все в одной среде, переводит процесс на уровень выше и упрощает работу с БД. Тут ключевое слово – «упрощает», отмечают аналитики IDC.

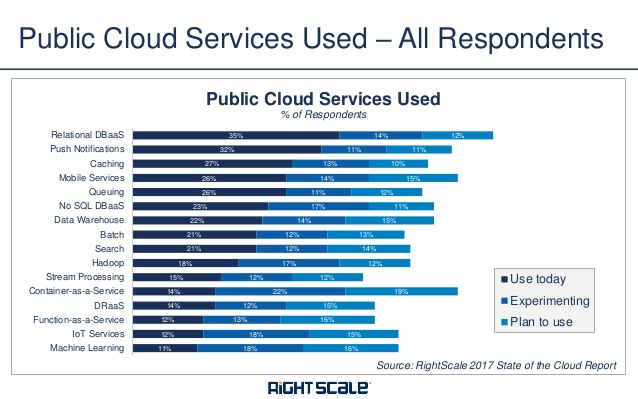

Судя по результатам опросов, реляционные облачные СУБД – в числе самых популярных сервисов публичных облаков. Их используют 35% респондентов, экспериментируют -14%, планируют внедрение – 12% (источник – RightScale).

Более того, переход на облачные вычисления снижает затраты за счет консолидации ресурсов, повышая эффективность ИТ-инфраструктуры. Благодаря консолидации ресурсов можно также предоставить заказчикам дополнительную производительность и повысить управляемость.

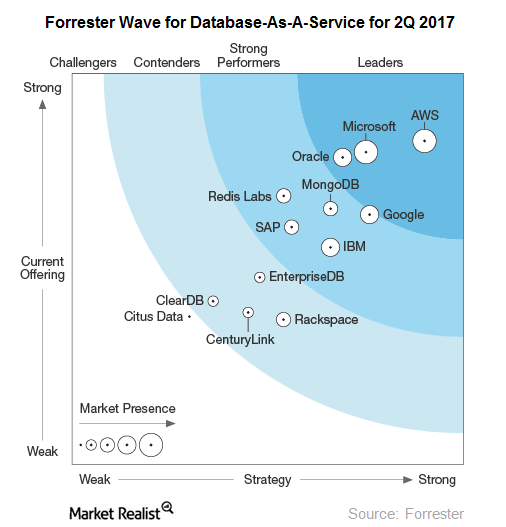

По данным Forrester, AWS – лидер рынка DBaaS. Amazon Relational Database Service позволяет работать с БД Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB и PostgreSQL в среде EC2. Из 100 тыс. исследованных 2ndWatch экземпляров БД 67% представляли Amazon RDS.

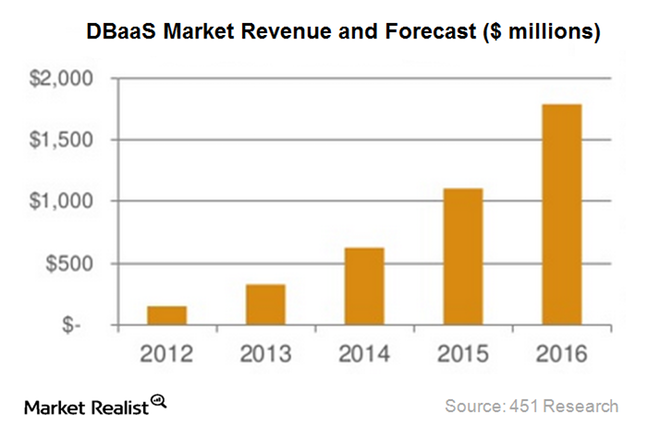

Рост оборота мирового рынка DBaaS в млн. долларов (по данным 451 Research).

Облачные вычисления не только позволяют компаниям масштабироваться по мере необходимости, но также помогают им управлять расходами на обслуживание. Растущая популярность мобильных приложений также побуждает компании использовать DBaaS: доступ к данным можно получить из любого места. Все эти факторы способствуют росту рынка DBaaS.

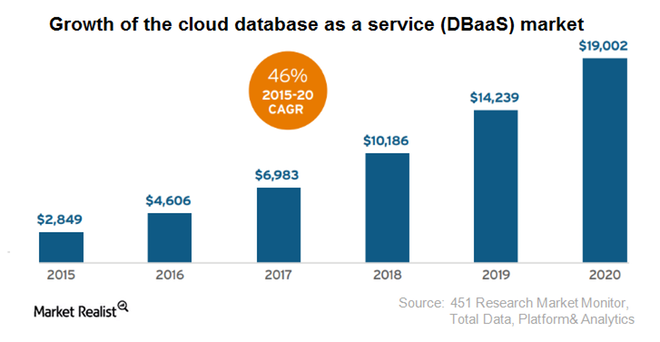

Рост сервиса Oracle DBaaS в мире.

Аналитики Markets&Markets прогнозируют, что рынок облачных СУБД/DBaaS вырастет с 1,07 млрд. долларов в 2014 году до 14,05 млрд. долларов к 2019 году при ежегодных темпах роста (CAGR) в 46%.

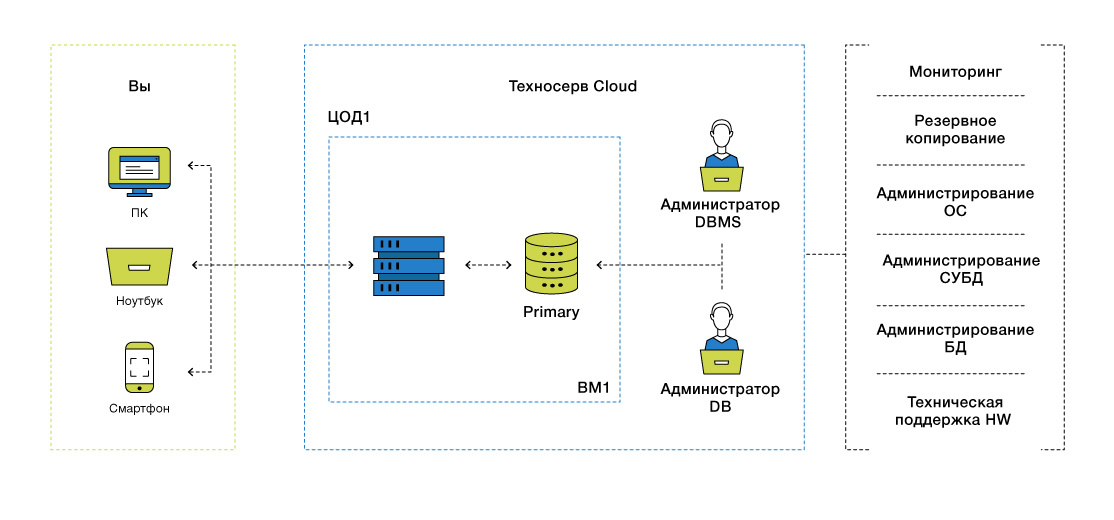

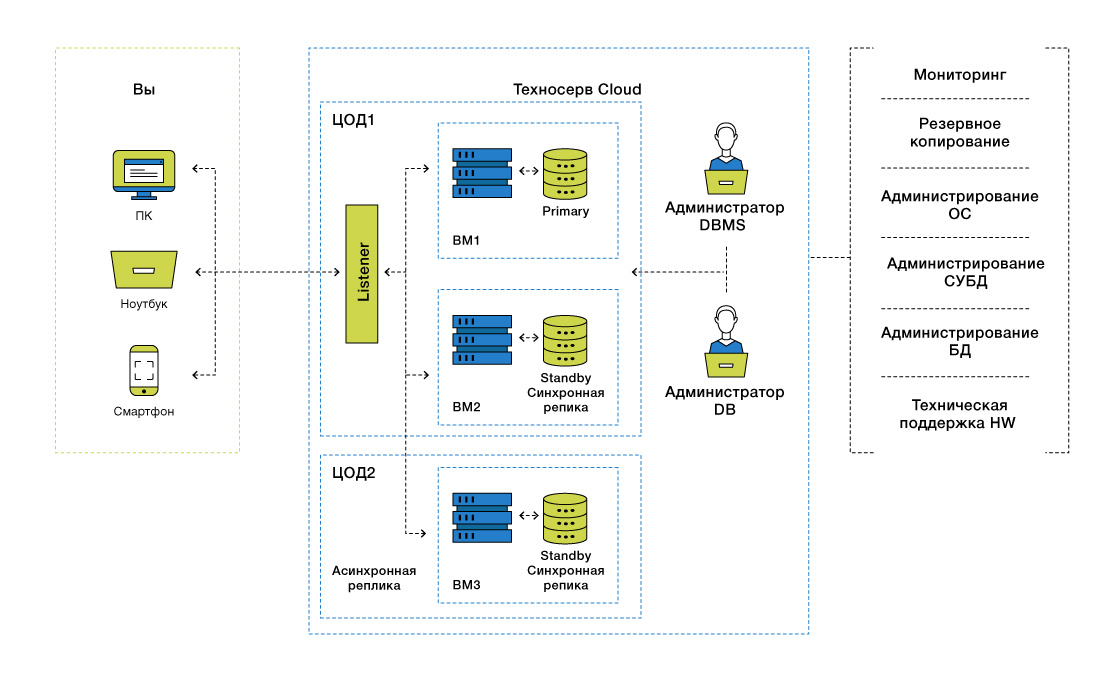

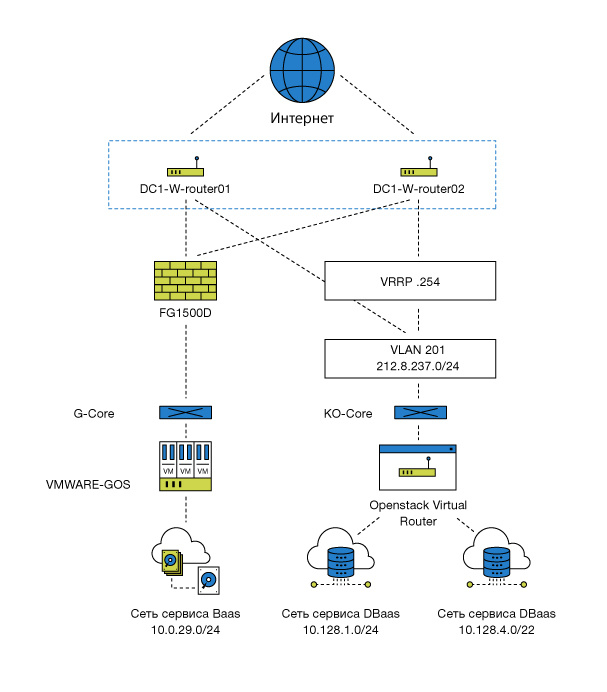

Что лучше, сервис или своя СУБД?