-Метки

Тоска бдсм бондаж вера война друзья железо жизнь история книга книгу книжки консультация мечты мир молнии море музыка мысли настроение наука неспроведливость ноутбуки пираты порка постапокалиптика поэзия продажа путишествия работа радость размышления религия ремонт реценьзия рок руины секс сны совет сталкерство стихи техника траур фото читать электричество эротика юмор ярость

-Рубрики

- Постапокалиптика (8)

- Интим (6)

- Оружие (2)

- Сны (2)

- Практические советы по Ноутбукам (2)

- Предложения От Mr Zombie (1)

- Друзья (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записи с меткой война

(и еще 159458 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

Тоска бдсм бондаж вера война друзья жесть жизнь история кино книгу книжка книжки книжный компьютеры консультация мечты мир молнии море музыка мысли настроение наука ноутбуки пиздец пираты порка постапокалиптика поэзия продажа психология путишествия работа религия ремонт рок руины секс сны совет сталкерство стихи стрес техника траур фото электричество эротика юмор

Скажем так! |

Дневник |

Когда в душе сидит тоска.

Когда на сердце тяжело.

Кода повсюду лиш говно.

Мы скажем так.

Нам срать на все!

Мы не заметим не чего.

Когда придет сюда беда

Когда болезнь придет сюда

Когда из легких валит дым

Мы скажем так.

Да черт бы с ним!

Когда бухло течет рекой.

Когда забыл кто ты такой.

Когда в бутылку лезиш ты.

Мы скажим так.

Проснись кретин.

Когда на сердце тяжело.

Кода повсюду лиш говно.

Мы скажем так.

Нам срать на все!

Мы не заметим не чего.

Когда придет сюда беда

Когда болезнь придет сюда

Когда из легких валит дым

Мы скажем так.

Да черт бы с ним!

Когда бухло течет рекой.

Когда забыл кто ты такой.

Когда в бутылку лезиш ты.

Мы скажим так.

Проснись кретин.

|

Метки: траур мысли вера война |

Его величиство случий |

Это цитата сообщения Записки_Вождя [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Траур... Пермь...

Настроение всего города сегодня чувствуется без слов....

Ездили с утра с сыном в больницу.... люди едут молча... у многих красные заплаканные глаза... Боль и скорбь на лицах горожан...

Трагедия пятничной ночи затронула сердце каждого... Невероятно сколько судеб переломало за считанные минуты...

Я за эти пару дней прочитала множество сообщений очевидцев... Просмотрела сотни фотографий... Господи, все такие молодые были! У многих дети остались!

В пожаре гибли сразу и мама и папа.... две семьи разом... в каждой по двое детей остались сиротами(((

Вот так задумываешься, как страшно жить в родном городе...

И даже нет желания больше выйти куда-либо развеяться... не хочу, чтоб мои дети стали сиротами...

Один мой знакомый разыскивал подругу мамы... она вообще пропала безвести... нашли только ее сумку. А дома у нее остался 6 летний ребенок... один. "Хорошо что сумку хоть нашли - ребенка накормили" - вот это меня шокировало! Я лишь попросила знакомого... "Ребенка не оставляйте одного... найдите родственников"...

Читаю сообщения к фотографиям ... не могу сдержать слез...

До сих пор не вериться, что подобная трагедия вообще могла произойти((...

Сегодня в 12-00 ч. по местному времени прошла акция "Гудок".... в назначенное время, в едином порыве загудел город... И сразу в горле встал ком... слезы на глазах. Неужели, что б объединить народ нужно такое горе???

Вся Пермь скорбит... вся Россия...

Я соболезную всем, кто потерял в этой ужасной трагедии своих близких.... Крепитесь!

Скорейшего выздоровления выжившим....

Дай Бог нам всем, что бы подобное больше не повторялось...

Настроение всего города сегодня чувствуется без слов....

Ездили с утра с сыном в больницу.... люди едут молча... у многих красные заплаканные глаза... Боль и скорбь на лицах горожан...

Трагедия пятничной ночи затронула сердце каждого... Невероятно сколько судеб переломало за считанные минуты...

Я за эти пару дней прочитала множество сообщений очевидцев... Просмотрела сотни фотографий... Господи, все такие молодые были! У многих дети остались!

В пожаре гибли сразу и мама и папа.... две семьи разом... в каждой по двое детей остались сиротами(((

Вот так задумываешься, как страшно жить в родном городе...

И даже нет желания больше выйти куда-либо развеяться... не хочу, чтоб мои дети стали сиротами...

Один мой знакомый разыскивал подругу мамы... она вообще пропала безвести... нашли только ее сумку. А дома у нее остался 6 летний ребенок... один. "Хорошо что сумку хоть нашли - ребенка накормили" - вот это меня шокировало! Я лишь попросила знакомого... "Ребенка не оставляйте одного... найдите родственников"...

Читаю сообщения к фотографиям ... не могу сдержать слез...

До сих пор не вериться, что подобная трагедия вообще могла произойти((...

Сегодня в 12-00 ч. по местному времени прошла акция "Гудок".... в назначенное время, в едином порыве загудел город... И сразу в горле встал ком... слезы на глазах. Неужели, что б объединить народ нужно такое горе???

Вся Пермь скорбит... вся Россия...

Я соболезную всем, кто потерял в этой ужасной трагедии своих близких.... Крепитесь!

Скорейшего выздоровления выжившим....

Дай Бог нам всем, что бы подобное больше не повторялось...

|

Метки: траур мысли вера война |

Мишель де Граммон |

Дневник |

Настроение сейчас - Воспоминания детства

Мишель де Граммон — пират, уроженец Парижа, сын одного из офицеров гвардии Людовика XIII. В четырнадцать лет он, возмущённый одним обстоятельством задевающим честь его сестры, убил на дуэли офицера. Это случилось в самый разгар кампании по запрещению дуэлей, поэтому ему было необходимо незаметно скрыться, и родственники определили его юнгой на корабль, отплывающий к берегам Антильских островов.

Он быстро завоёвывал чины и в двадцать один год уже командовал королевским фрегатом, вооруженным для морских набегов с острова Мартиника. Великолепная добыча принесла Граммону (при его доле в 20%) 80 000 ливров! В те времена это была огромная сумма, однако ему удалось растратить практически все деньги почти за восемь дней на пирушки и на азартные игры. Такое мотовство и сопутствующие ему дикие разгулы показались властям мало соответствующими погонам королевского офицера. Разразился скандал. Граммон не заставил себя долго просить: он вышел в отставку, полагая, что выгоднее будет продолжить совершенствование в своей профессии на борту собственного корабля. Поскольку денег на покупку и экипировку нового корабля у него не хватало, он поставил на игру все, что у него еще оставалось. По одним свидетельствам это были карты, по другим — кости. Как бы там ни было, он выиграл, и выиграл крупно. Настолько крупно, что на эти деньги купил и снарядил на Тортуге пятидесятипушечный корабль, после чего начал пиратствовать.

В начале своей самостоятельной деятельности в 1678 году Граммон отличился взятием многострадальных городов Маракайбо и Гибралтар, к которым он еще добавил их соседа, город Торилья. В 1680 году Граммон атаковал берег Терра Фирме (Венесуэла). В июне 1680 года, он атакует город Каракас, настоящую крепость, добыча оказалась довольно скудной, но флибустьеры привезли с собой 150 пленников, за которых получили хороший выкуп.

В 1685 году, Граммон вместе со своими соратниками начал вынашивать идею атаки Веракруса, одного из самых значительных, богатых и хорошо укрепленных городов Мексики. Объединение флибустьеров для экспедиции к Веракрус включало в себя помимо Граммона, голландского пирата Ван Доорна, а также Лоренса де Граффа, и некоторых других, командующих шестью менее значительными кораблями. Пиратская эскадра насчитывала 1200 человек. Это было значительное количество для объединения флибустьеров. С другой стороны, они замахнулись на самые сильные позиции испанцев, на центральный «редут» защитных укреплений Мексиканского залива с гарнизоном в 3000 солдат, который еще мог быть усилен за несколько дней подкреплением от 15 000 до 16 000 человек, не считая 600 защитников цитадели Сен-Жан де Улуа, вооруженной 60 пушками и держащей оборону города и порта! Современник пишет: «Это было, такое же безрассудно смелое предприятие, как если бы 1200 басков, сидя в десяти утлых лодках, осмелились бы атаковать Бордо».

Однако, именно это попытались сделать флибустьеры и, вопреки всякой логике, добились успеха! Они высадились ночью в нескольких километрах от города, к которому подошли уже на заре. Напуганные до полусмерти защитники города открыли ворота без малейшего сопротивления! Флибустьеры растеклись по улицам в мгновение ока, заняли все укрепления, перекрыв жителям все дороги к бегству из города, затем заперли знатных горожан в соборе. Окружив здание бочками с порохом, они объявили, что взорвут его, если им не выплатят выкуп в размере двух миллионов пиастров. Один миллион им принесли сразу. Остальная сумма должна была быть собрана за три дня. Все эти три дня банда методично грабила город.

На утро четвертого дня дозорные возвестили о появлении в море испанской флотилии из семнадцати кораблей, а со стороны берега — облака пыли, что означало приближение к городу большого отряда испанской регулярной пехоты. Пираты бросились к своим кораблям, таща на себе последнее, что удалось украсть, и толкая перед собой пленников и заложников.

От 30 сентября 1686 года королевской грамотой Мишель де Граммон был назначен лейтенантом короля в южной части острова Санто-Доминго. Но пренебрегая всем этим, он отправился в свою последнюю экспедицию с Лоренсом де Граффом где и погиб в море в одном из боёв.

Мишель де Граммон — пират, уроженец Парижа, сын одного из офицеров гвардии Людовика XIII. В четырнадцать лет он, возмущённый одним обстоятельством задевающим честь его сестры, убил на дуэли офицера. Это случилось в самый разгар кампании по запрещению дуэлей, поэтому ему было необходимо незаметно скрыться, и родственники определили его юнгой на корабль, отплывающий к берегам Антильских островов.

Он быстро завоёвывал чины и в двадцать один год уже командовал королевским фрегатом, вооруженным для морских набегов с острова Мартиника. Великолепная добыча принесла Граммону (при его доле в 20%) 80 000 ливров! В те времена это была огромная сумма, однако ему удалось растратить практически все деньги почти за восемь дней на пирушки и на азартные игры. Такое мотовство и сопутствующие ему дикие разгулы показались властям мало соответствующими погонам королевского офицера. Разразился скандал. Граммон не заставил себя долго просить: он вышел в отставку, полагая, что выгоднее будет продолжить совершенствование в своей профессии на борту собственного корабля. Поскольку денег на покупку и экипировку нового корабля у него не хватало, он поставил на игру все, что у него еще оставалось. По одним свидетельствам это были карты, по другим — кости. Как бы там ни было, он выиграл, и выиграл крупно. Настолько крупно, что на эти деньги купил и снарядил на Тортуге пятидесятипушечный корабль, после чего начал пиратствовать.

В начале своей самостоятельной деятельности в 1678 году Граммон отличился взятием многострадальных городов Маракайбо и Гибралтар, к которым он еще добавил их соседа, город Торилья. В 1680 году Граммон атаковал берег Терра Фирме (Венесуэла). В июне 1680 года, он атакует город Каракас, настоящую крепость, добыча оказалась довольно скудной, но флибустьеры привезли с собой 150 пленников, за которых получили хороший выкуп.

В 1685 году, Граммон вместе со своими соратниками начал вынашивать идею атаки Веракруса, одного из самых значительных, богатых и хорошо укрепленных городов Мексики. Объединение флибустьеров для экспедиции к Веракрус включало в себя помимо Граммона, голландского пирата Ван Доорна, а также Лоренса де Граффа, и некоторых других, командующих шестью менее значительными кораблями. Пиратская эскадра насчитывала 1200 человек. Это было значительное количество для объединения флибустьеров. С другой стороны, они замахнулись на самые сильные позиции испанцев, на центральный «редут» защитных укреплений Мексиканского залива с гарнизоном в 3000 солдат, который еще мог быть усилен за несколько дней подкреплением от 15 000 до 16 000 человек, не считая 600 защитников цитадели Сен-Жан де Улуа, вооруженной 60 пушками и держащей оборону города и порта! Современник пишет: «Это было, такое же безрассудно смелое предприятие, как если бы 1200 басков, сидя в десяти утлых лодках, осмелились бы атаковать Бордо».

Однако, именно это попытались сделать флибустьеры и, вопреки всякой логике, добились успеха! Они высадились ночью в нескольких километрах от города, к которому подошли уже на заре. Напуганные до полусмерти защитники города открыли ворота без малейшего сопротивления! Флибустьеры растеклись по улицам в мгновение ока, заняли все укрепления, перекрыв жителям все дороги к бегству из города, затем заперли знатных горожан в соборе. Окружив здание бочками с порохом, они объявили, что взорвут его, если им не выплатят выкуп в размере двух миллионов пиастров. Один миллион им принесли сразу. Остальная сумма должна была быть собрана за три дня. Все эти три дня банда методично грабила город.

На утро четвертого дня дозорные возвестили о появлении в море испанской флотилии из семнадцати кораблей, а со стороны берега — облака пыли, что означало приближение к городу большого отряда испанской регулярной пехоты. Пираты бросились к своим кораблям, таща на себе последнее, что удалось украсть, и толкая перед собой пленников и заложников.

От 30 сентября 1686 года королевской грамотой Мишель де Граммон был назначен лейтенантом короля в южной части острова Санто-Доминго. Но пренебрегая всем этим, он отправился в свою последнюю экспедицию с Лоренсом де Граффом где и погиб в море в одном из боёв.

|

Метки: пираты море история война |

Кэвендиш, Томас |

Дневник |

Настроение сейчас - Воспоминания детства

Томас Кэвендиш (англ. Thomas E. v. Trimley Cavendish; 1560, Тримли-сен-Мартин, Ипсуич, Англия — 1592, возможно, в районе Острова Вознесения, Атлантический океан) — английский мореплаватель, пират.

Молодые годы

Томас Кэвендиш был третьим в истории мореплавателем, отважившимся совершить путешествие вокруг земного шара. Поступив в юности на службу в английский военный флот, он бурно провел молодые годы и быстро растратил свое небольшое наследство. В 1585 году Кэвендиш ушел со службы и отправился в Америку за добычей. В Англию он вернулся богатым и, поощренный легкой фортуной разбойника морских дорог, решил приобрести на этом поприще славу и приумножить свое состояние. Он купил три корабля в 20, 40 и 60 т водоизмещения; подобрал экипаж из 120 бывалых матросов и солдат и 22 июля 1586 года вышел из Плимута в открытое море.

Экспедиция

Экспедиция преследовала две цели — нанесение на карты Ее Величества неизвестных островов, течений и ветров, а также грабеж как морской, так и береговой.

Первую остановку сделали в Сьерра-Леоне, где 26 августа Кэвендиш во главе семидесяти головорезов напал на мирных жителей.

7 января 1587 года корабли вошли в Магелланов пролив и, пройдя его, направились вдоль побережья на север. Англичан здесь не ждали. Бесчинствовал в этих краях Дрейк, но он казался испанцам каким-то демоном, случайно прорвавшимся в «Испанское озеро», как называли они в то время Тихий океан. И вот второй такой же хищник. Один за другим горят торговые корабли. Несколько залпов — и они сдаются. Иногда команда и пассажиры успевали доплыть до берега, чаще не успевали. Кэвендиша это не волновало, — грубый и жестокий по натуре, он без малейших угрызений совести топил корабли, на которых находились старики, женщины и дети, жег города, пытал пленных, вымогая у них драгоценности и золото.

Вскоре они захватили испанский барк без груза. После зверских пыток, которым по указанию Кэвендиша были подвергнуты испанцы, один из них признался, что они должны были предупредить вице-короля Перу об опасности. Англичане убили пленных, но это не помогло: слух о пиратах все равно распространился на север и фактор неожиданности пропал — все города были на страже, а корабли пиратов к тому же нуждались в ремонте.

Отыскав тихую бухту, адмирал подвел к берегу корабли, посадил на мель, разгрузил и приступил к кренгованию — моряки очищали от ракушек и водорослей подводную часть корпусов, заменяли доски обшивки, конопатили и смолили.

Воспользовавшись небоеспособностью кораблей, испанцы совершили нападение… Девять матросов погибли, а трое были захвачены в плен, но первую атаку пираты отбили. Понимая безвыходность положения, адмирал решился на отчаянный шаг: с семьюдесятью матросами и солдатами он атаковал вчетверо превосходящего противника и не только загнал испанцев в горы, но и захватил и разграбил несколько мелких городов и потопил четыре вражеских корабля. А главное, выиграл время. Правда, погибло три десятка англичан, и команды на три корабля не хватило. Кэвендиш решил затопить самый маленький корабль, предварительно сняв с него пушки.

12 июня пираты второй раз пересекли экватор и крейсировали в водах Мексики до ноября, поджидая манильский галеон "Санта-Анну", на котором, по сведениям, полученным от лазутчиков, должна была перевозиться в Мадрид годовая добыча золота. Утром 4 ноября они увидели и захватили этот корабль. На нем оказалось 120 000 песо золотом, драгоценные камни, шелк, атлас. Кэвендиш взял себе восьмую часть добычи, а остальное поделили команды, причем большая часть досталась команде адмиральского корабля. Недовольная таким оборотом дела, команда второго корабля вышла из повиновения адмиралу, и когда он на следующее утро осмотрел горизонт, корабля нигде не было.

1 марта пираты оказались вблизи Явы, где добыли большой груз перца и гвоздики. Корабль был загружен полностью, и Кэвендиш взял курс на Англию.

9 сентября 1588 года они подошли к Плимуту. Третье кругосветное путешествие было окончено. Оно продолжалось два года и пятьдесят дней — это был рекорд скорости, державшийся два века. Кроме того, вернулось 50 человек, что было рекордом благополучия. Англичане получили подробнейшие карты кратчайшего пути с точными расстояниями, очертаниями берегов, проливов, бухт, мест якорной стоянки, течениями, ветрами и т. д.

Последнее плаванье

Быстро промотав свое громадное богатство, Кэвендиш решил повторить кругосветное путешествие. 6 августа 1591 года он снова вышел из Плимута с флотилией из пяти кораблей. Но экспедицию преследовали неудачи, и 20 мая 1592 года воды океана сомкнулись над зашитым в парусину телом сэра Томаса.

Томас Кэвендиш (англ. Thomas E. v. Trimley Cavendish; 1560, Тримли-сен-Мартин, Ипсуич, Англия — 1592, возможно, в районе Острова Вознесения, Атлантический океан) — английский мореплаватель, пират.

Молодые годы

Томас Кэвендиш был третьим в истории мореплавателем, отважившимся совершить путешествие вокруг земного шара. Поступив в юности на службу в английский военный флот, он бурно провел молодые годы и быстро растратил свое небольшое наследство. В 1585 году Кэвендиш ушел со службы и отправился в Америку за добычей. В Англию он вернулся богатым и, поощренный легкой фортуной разбойника морских дорог, решил приобрести на этом поприще славу и приумножить свое состояние. Он купил три корабля в 20, 40 и 60 т водоизмещения; подобрал экипаж из 120 бывалых матросов и солдат и 22 июля 1586 года вышел из Плимута в открытое море.

Экспедиция

Экспедиция преследовала две цели — нанесение на карты Ее Величества неизвестных островов, течений и ветров, а также грабеж как морской, так и береговой.

Первую остановку сделали в Сьерра-Леоне, где 26 августа Кэвендиш во главе семидесяти головорезов напал на мирных жителей.

7 января 1587 года корабли вошли в Магелланов пролив и, пройдя его, направились вдоль побережья на север. Англичан здесь не ждали. Бесчинствовал в этих краях Дрейк, но он казался испанцам каким-то демоном, случайно прорвавшимся в «Испанское озеро», как называли они в то время Тихий океан. И вот второй такой же хищник. Один за другим горят торговые корабли. Несколько залпов — и они сдаются. Иногда команда и пассажиры успевали доплыть до берега, чаще не успевали. Кэвендиша это не волновало, — грубый и жестокий по натуре, он без малейших угрызений совести топил корабли, на которых находились старики, женщины и дети, жег города, пытал пленных, вымогая у них драгоценности и золото.

Вскоре они захватили испанский барк без груза. После зверских пыток, которым по указанию Кэвендиша были подвергнуты испанцы, один из них признался, что они должны были предупредить вице-короля Перу об опасности. Англичане убили пленных, но это не помогло: слух о пиратах все равно распространился на север и фактор неожиданности пропал — все города были на страже, а корабли пиратов к тому же нуждались в ремонте.

Отыскав тихую бухту, адмирал подвел к берегу корабли, посадил на мель, разгрузил и приступил к кренгованию — моряки очищали от ракушек и водорослей подводную часть корпусов, заменяли доски обшивки, конопатили и смолили.

Воспользовавшись небоеспособностью кораблей, испанцы совершили нападение… Девять матросов погибли, а трое были захвачены в плен, но первую атаку пираты отбили. Понимая безвыходность положения, адмирал решился на отчаянный шаг: с семьюдесятью матросами и солдатами он атаковал вчетверо превосходящего противника и не только загнал испанцев в горы, но и захватил и разграбил несколько мелких городов и потопил четыре вражеских корабля. А главное, выиграл время. Правда, погибло три десятка англичан, и команды на три корабля не хватило. Кэвендиш решил затопить самый маленький корабль, предварительно сняв с него пушки.

12 июня пираты второй раз пересекли экватор и крейсировали в водах Мексики до ноября, поджидая манильский галеон "Санта-Анну", на котором, по сведениям, полученным от лазутчиков, должна была перевозиться в Мадрид годовая добыча золота. Утром 4 ноября они увидели и захватили этот корабль. На нем оказалось 120 000 песо золотом, драгоценные камни, шелк, атлас. Кэвендиш взял себе восьмую часть добычи, а остальное поделили команды, причем большая часть досталась команде адмиральского корабля. Недовольная таким оборотом дела, команда второго корабля вышла из повиновения адмиралу, и когда он на следующее утро осмотрел горизонт, корабля нигде не было.

1 марта пираты оказались вблизи Явы, где добыли большой груз перца и гвоздики. Корабль был загружен полностью, и Кэвендиш взял курс на Англию.

9 сентября 1588 года они подошли к Плимуту. Третье кругосветное путешествие было окончено. Оно продолжалось два года и пятьдесят дней — это был рекорд скорости, державшийся два века. Кроме того, вернулось 50 человек, что было рекордом благополучия. Англичане получили подробнейшие карты кратчайшего пути с точными расстояниями, очертаниями берегов, проливов, бухт, мест якорной стоянки, течениями, ветрами и т. д.

Последнее плаванье

Быстро промотав свое громадное богатство, Кэвендиш решил повторить кругосветное путешествие. 6 августа 1591 года он снова вышел из Плимута с флотилией из пяти кораблей. Но экспедицию преследовали неудачи, и 20 мая 1592 года воды океана сомкнулись над зашитым в парусину телом сэра Томаса.

|

Метки: пираты море история война |

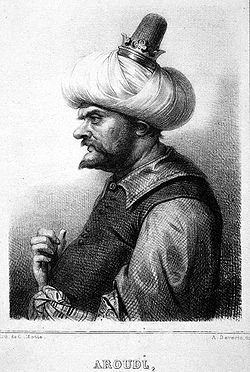

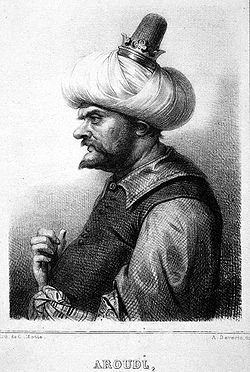

Арудж Барбаросса |

Дневник |

Настроение сейчас - Воспоминания детства

Ару́дж (англ. Aruj, тур. Oruç) (прибл. 1473—1518), известен также как Баба Арудж (тур. Baba Oruç, отец Арудж), — турецкий пират, владыка Алжира. Перешёл в мусульманство и принял имя Арудж в 16 лет после захвата турками острова Лесбос, где он жил, и добровольно поступил на турецкое пиратское судно. Уже в возрасте 20 лет он отличался отвагой и беспощадностью. Попав во время боя в плен к христианам, был сослан на остров Родос, но вскоре бежал и снова стал пиратом. Но, не удовлетворяясь ролью, а соответственно и долей добычи рядового пирата, Арудж взбунтовал команду и, захватив корабль, стал предводителем. Одной из первых операций, совершенных им, был дерзкий захват двух военных галер, принадлежавших Папе Римскому Юлию II.

Заключив договор с эмиром Туниса, Арудж получил в распоряжение остров Джербу, на котором организовал базу своего пиратского флота, в обмен на обязательство отдавать эмиру 20 % захваченной пиратской добычи, однако вскоре сумел добиться уменьшения доли эмира до 10 % Пиратский флот Аруджа, пополняемый кроме турок и маврами, бежавшими из освобождённой христианами Испании, терроризировал все порты Средиземноморского побережья. В 1516 году мелкий мавританский султан Селим ат-Туми, призвав на помощь Аруджа, захватил Алжир и провозгласил себя эмиром Алжира. Пользовавшийся полным доверием нового эмира, Арудж, войдя к нему в бассейн во время купания, собственноручно задушил в воде Селима и провозгласил себя владыкой Алжира под именем Барбароссы I. В 1516—1517 годах Арудж разгромил войска Мулая Абу Абдаллаха, вассала испанского короля, взяв Медею, Тенес и другие поселения.

После ряда осложнений на суше и на море с войсками и флотом испанского короля Карла V султан Барбаросса I, потеряв значительное количество соратников, был вынужден оставить Алжир на своего брата Хайр-ад-Дина и с отрядом всего в 1500 человек отправиться за помощью к марокканскому султану. Настигнутый испанцами у реки Саладо, Барбаросса успел переправиться на другой берег и имел возможность спастись, однако, видя, как отважно сражаются его товарищи, принял решение вернуться к отряду и погиб в неравном бою.

Распространено мнение, что Арудж имел прозвище Барбаросса (то есть «Рыжебородый»). Однако в «Британской энциклопедии» сказано:

Барбаросса — имя, которое христиане дали семье грозных морских разбойников и турецких адмиралов XVI века — Аруджу (Харуджу), Хызыру (Хайр эд-Дину, Хайраддину) и Хасану, сыну Хайраддина. В 1840 г. капитан [Жан-Луи-Мари-Станислас] Валсин-Эстерхази, автор исторического описания правления Османской империи в Африке, выдвинул предположение, что Барбаросса — Рыжебородый — было просто искажением имени Баба Арудж (отец Арудж). Арабская же хроника рассматриваемой эпохи, опубликованная С. Рэнгом и Ф. Денисом в 1837 г., ясно говорит о том, что именем Барбаросса христиане называли только Хайраддина.

Вероятно, Аруджа при жизни не называли Рыжебородым. По всей видимости, это прозвище дали ему более поздние авторы

Ару́дж (англ. Aruj, тур. Oruç) (прибл. 1473—1518), известен также как Баба Арудж (тур. Baba Oruç, отец Арудж), — турецкий пират, владыка Алжира. Перешёл в мусульманство и принял имя Арудж в 16 лет после захвата турками острова Лесбос, где он жил, и добровольно поступил на турецкое пиратское судно. Уже в возрасте 20 лет он отличался отвагой и беспощадностью. Попав во время боя в плен к христианам, был сослан на остров Родос, но вскоре бежал и снова стал пиратом. Но, не удовлетворяясь ролью, а соответственно и долей добычи рядового пирата, Арудж взбунтовал команду и, захватив корабль, стал предводителем. Одной из первых операций, совершенных им, был дерзкий захват двух военных галер, принадлежавших Папе Римскому Юлию II.

Заключив договор с эмиром Туниса, Арудж получил в распоряжение остров Джербу, на котором организовал базу своего пиратского флота, в обмен на обязательство отдавать эмиру 20 % захваченной пиратской добычи, однако вскоре сумел добиться уменьшения доли эмира до 10 % Пиратский флот Аруджа, пополняемый кроме турок и маврами, бежавшими из освобождённой христианами Испании, терроризировал все порты Средиземноморского побережья. В 1516 году мелкий мавританский султан Селим ат-Туми, призвав на помощь Аруджа, захватил Алжир и провозгласил себя эмиром Алжира. Пользовавшийся полным доверием нового эмира, Арудж, войдя к нему в бассейн во время купания, собственноручно задушил в воде Селима и провозгласил себя владыкой Алжира под именем Барбароссы I. В 1516—1517 годах Арудж разгромил войска Мулая Абу Абдаллаха, вассала испанского короля, взяв Медею, Тенес и другие поселения.

После ряда осложнений на суше и на море с войсками и флотом испанского короля Карла V султан Барбаросса I, потеряв значительное количество соратников, был вынужден оставить Алжир на своего брата Хайр-ад-Дина и с отрядом всего в 1500 человек отправиться за помощью к марокканскому султану. Настигнутый испанцами у реки Саладо, Барбаросса успел переправиться на другой берег и имел возможность спастись, однако, видя, как отважно сражаются его товарищи, принял решение вернуться к отряду и погиб в неравном бою.

Распространено мнение, что Арудж имел прозвище Барбаросса (то есть «Рыжебородый»). Однако в «Британской энциклопедии» сказано:

Барбаросса — имя, которое христиане дали семье грозных морских разбойников и турецких адмиралов XVI века — Аруджу (Харуджу), Хызыру (Хайр эд-Дину, Хайраддину) и Хасану, сыну Хайраддина. В 1840 г. капитан [Жан-Луи-Мари-Станислас] Валсин-Эстерхази, автор исторического описания правления Османской империи в Африке, выдвинул предположение, что Барбаросса — Рыжебородый — было просто искажением имени Баба Арудж (отец Арудж). Арабская же хроника рассматриваемой эпохи, опубликованная С. Рэнгом и Ф. Денисом в 1837 г., ясно говорит о том, что именем Барбаросса христиане называли только Хайраддина.

Вероятно, Аруджа при жизни не называли Рыжебородым. По всей видимости, это прозвище дали ему более поздние авторы

|

Метки: пираты море история война |

Эффекты, наблюдаемые при работе трансформатора Теслы |

Дневник |

Настроение сейчас - задумчивое

Во время работы катушка Теслы создаёт красивые эффекты, связанные с образованием различных видов газовых разрядов. Многие люди собирают трансформаторы Теслы ради того, чтобы посмотреть на эти впечатляющие, красивые явления. В целом катушка Теслы производит 4 вида разрядов:

Стримеры (от англ. Streamer) — тускло светящиеся тонкие разветвлённые каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщеплённые от них свободные электроны. Протекает от терминала (или от наиболее острых, искривлённых ВВ-частей) катушки прямо в воздух, не уходя в землю, так как заряд равномерно стекает с поверхности разряда через воздух в землю. Стример — это, по сути дела, видимая ионизация воздуха (свечение ионов), создаваемая ВВ-полем трансформатора.

Спарк (от англ. Spark) — это искровой разряд. Идёт с терминала (или с наиболее острых, искривлённых ВВ частей) непосредственно в землю или в заземлённый предмет. Представляет собой пучок ярких, быстро исчезающих или сменяющих друг друга нитевидных, часто сильно разветвлённых полосок — искровых каналов. Также имеет место быть особый вид искрового разряда — скользящий искровой разряд.

Коронный разряд — свечение ионов воздуха в электрическом поле высокого напряжения. Создаёт красивое голубоватое свечение вокруг ВВ-частей конструкции с сильной кривизной поверхности.

Дуговой разряд — образуется во многих случаях. Например, при достаточной мощности трансформатора, если к его терминалу близко поднести заземлённый предмет, между ним и терминалом может загореться дуга (иногда нужно непосредственно прикоснуться предметом к терминалу и потом растянуть дугу, отводя предмет на большее расстояние). Особенно это свойственно ламповым катушкам Теслы. Если катушка недостаточно мощна и надёжна, то спровоцированный дуговой разряд может повредить её компоненты.

Часто можно наблюдать (особенно вблизи мощных катушек), как разряды идут не только от самой катушки (её терминала и т. д.), но и в её сторону от заземлённых предметов. Также на таких предметах может возникать и коронный разряд. Редко можно наблюдать также тлеющий разряд. Интересно заметить, что разные химические вещества, нанесённые на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например, натрий меняет обычный окрас спарка на оранжевый, а бром — на зелёный.

Работа резонансного трансформатора сопровождается характерным электрическим треском. Появление этого явления связано с превращением стримеров в искровые каналы (см. статью искровой разряд), который сопровождается резким возрастанием силы тока и количества энергии, выделяющегося в них. Каждый канал быстро расширяется, в нём скачкообразно повышается давление, в результате чего на его границах возникает ударная волна. Совокупность ударных волн от расширяющихся искровых каналов порождает звук, воспринимаемый как «треск» искры.

Стримерная теория электрического пробоя газов

Из электронных лавин, возникающих в электрическом поле разрядного промежутка, при определённых условиях образуются стримеры — тускло светящиеся тонкие разветвленные каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщеплённые от них свободные электроны. Стримеры, удлиняясь, перекрывают разрядный промежуток и соединяют электроды непрерывными проводящими нитями. Происходящее затем превращение стримеров в искровые каналы сопровождается резким возрастанием силы тока и количества энергии, выделяющегося в них. Каждый канал быстро расширяется, в нём скачкообразно повышается давление, в результате чего на его границах возникает ударная волна. Совокупность ударных волн от расширяющихся искровых каналов порождает звук, воспринимаемый как «треск» искры (в случае молнии это гром).

Коронный разряд

Коро́нный разря́д− это характерная форма самостоятельного газового разряда, возникающего в резко неоднородных полях. Главной особенностью этого разряда является то, что ионизационные процессы электронами происходят не по всей длине промежутка, а только в небольшой его части вблизи электрода с малым радиусом кривизны (так называемого коронирующего электрода). Эта зона характеризуется значительно более высокими значениями напряженности поля по сравнению со средними значениями для всего промежутка.

Возникает при сравнительно высоких давлениях (порядка атмосферного) в сильно неоднородном электрическом поле. Подобные поля формируются у электродов с очень большой кривизной поверхности (острия, тонкие провода). Когда напряжённость поля достигает предельного значения для воздуха (около 30 кВ/см), вокруг электрода возникает свечение, имеющее вид оболочки или короны (отсюда название).

На линиях электропередачи возникновение коронного разряда нежелательно, так как вызывает значительные потери передаваемой энергии. С целью уменьшения относительной кривизны электродов применяются многопроводные линии (3, 5 или более определённым образом расположенных проводов).

В естественных условиях коронный разряд может возникать на верхушках деревьев, мачтах — т.н. огни святого Эльма.

Электрическая дуга

Электрическая дуга — физическое явление, один из видов электрического разряда в газе. Синонимы: Вольтова дуга, Дуговой разряд.

Впервые была описана в 1802 году русским учёным В. В. Петровым. Электрическая дуга является частным случаем четвёртой формы состояния вещества — плазмы — и состоит из ионизированного, электрически квазинейтрального газа. Присутствие свободных электрических зарядов обеспечивает проводимость электрической дуги.

Электрическая дуга между двумя электродами в воздухе при атмосферном давлении образуется следующим образом:

При увеличении напряжения между двумя электродами до определённого уровня в воздухе между электродами возникает электрический пробой. Напряжение электрического пробоя зависит от расстояния между электродами и пр. Зачастую, для инициирования пробоя при имеющемся напряжении электроды приближают друг к другу. Во время пробоя между электродами обычно возникает искровой разряд, импульсно замыкая электрическую цепь.

Электроны в искровых разрядах ионизируют молекулы в воздушном промежутке между электродами. При достаточной мощности источника напряжения, в воздушном промежутке образуется достаточное количество плазмы для того, чтобы напряжение пробоя (или сопротивление воздушного промежутка) в этом месте значительно упало. При этом искровые разряды превращаются в дуговой разряд — плазменный шнур между электродами, являющийся плазменным тоннелем. Эта дуга является по сути проводником, и замыкает электрическую цепь между электродами, средний ток увеличивается ещё больше нагревая дугу до 5000K — 50000K. При этом считается, что поджиг дуги завершён.

Взаимодействие электродов с плазмой дуги приводит к их нагреву, частичному расплавлению, испарению, окислению и другим видам коррозии.

После поджига, дуга может быть устойчива при разведении электрических контактов до некоторого расстояния.

При эксплуатации высоковольтных электроустановок, в которых неизбежно появление электрической дуги, борьба с электрической дугой осуществляется при помощи электромагнитных катушек, совмещённых с дугогасительными камерами. Среди других способов известны использование вакуумных и масляных выключателей, а также методы отвода тока на временную нагрузку, самостоятельно разрывающую электрическую цепь.

Электрическая дуга используется при электросварке металлов, для выплавки стали (Дуговая сталеплавильная печь) и в освещении (в дуговых лампах).

|

Метки: молнии наука война электричество техника |

Бог породил молнию Тесла молнию приручил |

Дневник |

Настроение сейчас - задумчивое

Трансформатор Теслы

Трансформа́тор Те́сла, также катушка Теслы (англ. Tesla coil) — единственное из изобретений Николы Тесла, носящих его имя сегодня. Это классический резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение при высокой частоте. Оно использовалось Теслой в нескольких размерах и вариациях для его экспериментов. Прибор был заявлен патентом № 568176 от 22 сентября 1896 года, как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».

Описание конструкции

В элементарной форме трансформатор Теслы состоит из двух катушек — первичной и вторичной, а также обвязки, состоящей из разрядника (прерывателя, часто встречается английский вариант Spark Gap), конденсатора, тороида (используется не всегда) и терминала (на схеме показан как «выход»).

Первичная катушка построена из 5—30 (для VTTC — катушки Теслы на лампе — число витков может достигать 60) витков провода большого диаметра или медной трубки, а вторичная из многих витков провода меньшего диаметра. Первичная катушка может быть плоской (горизонтальной), конической или цилиндрической (вертикальной). В отличие от многих других трансформаторов, здесь нет никакого ферромагнитного сердечника. Таким образом, взаимоиндукция между двумя катушками гораздо меньше, чем у обычных трансформаторов с ферромагнитным сердечником. У данного трансформатора также практически отсутствует магнитный гистерезис, явления задержки изменения магнитной индукции относительно изменения тока и другие недостатки, вносимые присутствием в поле трансформатора ферромагнетика.

Первичная катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур, в который включён нелинейный элемент — разрядник (искровой промежуток). Разрядник, в простейшем случае, обыкновенный газовый; выполненный обычно из массивных электродов (иногда с радиаторами), что сделано для большей износостойкости при протекании больших токов через электрическую дугу между ними.

Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль конденсатора выполняет ёмкостная связь между тороидом, оконечным устройством, витками самой катушки и другими электропроводящими элементами контура с Землей. Оконечное устройство (терминал) может быть выполнено в виде диска, заточенного штыря или сферы. Терминал предназначен для получения предсказуемых искровых разрядов большой длины. Геометрия и взаимное положение частей трансформатора Теслы сильно влияет на его работоспособность, что аналогично проблематике проектирования любых высоковольтных и высокочастотных устройств.

Функционирование

Трансформатор Теслы рассматриваемой простейшей конструкции, показанной на схеме, работает в импульсном режиме. Первая фаза — это заряд конденсатора до напряжения пробоя разрядника. Вторая фаза — генерация высокочастотных колебаний.

Заряд

Заряд конденсатора производится внешним источником высокого напряжения, защищённым дросселями и построенным обычно на базе повышающего низкочастотного трансформатора. Так как часть электрической энергии, накопленной в конденсаторе, уйдёт на генерацию высокочастотных колебаний, то ёмкость и максимальное напряжение на конденсаторе пытаются максимизировать. Напряжение заряда ограничено напряжением пробоя разрядника, которое (в случае воздушного разрядника) можно регулировать, изменяя расстояние между электродами или их форму. Типовое максимальное напряжение заряда конденсатора — 2-20 киловольт. Знак напряжения для заряда обычно не важен, так как в высокочастотных колебательных контурах электролитические конденсаторы не применяются. Более того, во многих конструкциях знак заряда меняется с частотой бытовой сети электроснабжения (50 или 60 Гц).

Генерация

После достижения между электродами разрядника напряжения пробоя в нём возникает лавинообразный электрический пробой газа. Конденсатор разряжается через разрядник на катушку. После разряда конденсатора напряжение пробоя разрядника резко уменьшается из-за оставшихся в газе носителей заряда. Практически, цепь колебательного контура первичной катушки остаётся замкнутой через разрядник, до тех пор, пока ток создаёт достаточное количество носителей заряда для поддержания напряжения пробоя существенно меньшего, чем амплитуда напряжения колебаний в LC контуре. Колебания постепенно затухают, в основном из-за потерь в разряднике и ухода электромагнитной энергии на вторичную катушку. Во вторичной цепи возникают резонансные колебания, что приводит к появлению на терминале высоковольтного высокочастотного напряжения.

Модификации

Для мощных трансформаторов Теслы наряду с обычными разрядниками (статическими) используются более сложные конструкции разрядника.

Например, RSG (от англ. Rotary Spark Gap, можно перевести как роторный/вращающийся искровой промежуток) или статический искровой промежуток с дополнительными дугогасительными устройствами. В конструкции роторного искрового промежутка используется двигатель (обычно это электродвигатель), вращающий диск с электродами, которые приближаются (или просто замыкают) к ответным электродам для замыкания первичного контура. Скорость вращения вала и расположение контактов выбираются исходя из необходимой частоты следования пачек колебаний. Различают синхронные и асинхронные роторные искровые промежутки в зависимости от управления двигателем. Также использование вращающегося искрового промежутка сильно снижает вероятность возникновения паразитной дуги между электродами. Иногда обычный статический разрядник заменяют многоступенчатым статическим разрядником. Для охлаждения разрядников их иногда помещают в жидкие или газообразные диэлектрики (например, в масло). Типовой прием для гашения дуги в статическом разряднике — это продувка электродов мощной струей воздуха. Иногда классическую конструкцию дополняют вторым, защитным разрядником. Его задача — защита питающей (низковольтной части) от высоковольтных выбросов.

В качестве генератора ВЧ напряжения, в современных трансформаторах Теслы используют ламповые (VTTC — Vacuum Tube Tesla Coil) и транзисторные (SSTC — Solid State Tesla Coil, DRSSTC — Dual Resonance SSTC) генераторы. Это даёт возможность уменьшить габариты установки, повысить управляемость, снизить уровень шума и избавиться от искрового промежутка. Также существует разновидность трансформаторов Теслы, питаемая постоянным током. В аббревиатурах названий таких катушек присутствуют буквы DC, например DCDRSSTC. В отдельную категорию также относят магниферные катушки Теслы.

Многие разработчики в качестве прерывателя (разрядника) используют управляемые электронные компоненты, такие как IGBT транзисторы, модули на MOSFET транзисторах, электронные лампы, тиристоры.

Неизвестные эффекты трансформатора Теслы

Многие люди считают, что катушки Теслы — это особенные артефакты с исключительными свойствами. Существует мнение, что трансформатор Теслы может быть генератором свободной энергии и является вечным двигателем, исходя из того, что сам Тесла считал, что его генератор берёт энергию из эфира (особой невидимой материи в которой распространяются электромагнитные волны) через искровой промежуток. Иногда можно услышать, что с помощью «Катушки Теслы» можно создать антигравитацию и эффективно передавать электроэнергию на большие расстояния без проводов. Данные свойства пока никак не проверены и не подтверждены наукой. Однако, сам Тесла говорил о том, что такие способности скоро будут доступны человечеству с помощью его изобретений. Но впоследствии посчитал, что люди не готовы к этому.

Также очень распространён тезис о том, что разряды, испускаемые трансформаторами Теслы, полностью безопасны, и их можно трогать руками. Это не совсем так. В медицине также используют «катушки Теслы» для оздоровления кожи. Это лечение имеет положительные плоды и благотворно действует на кожу, но конструкция медицинских трансформаторов сильно разнится с конструкцией обычных. Лечебные генераторы отличает очень высокая частота выходного тока, при которой толщина скин-слоя (см. Скин-эффект) безопасно мала, и крайне малая мощность. А толщина скин-слоя для среднестатистической катушки Теслы составляет от 1 мм до 5 мм и её мощности хватит для того, чтобы разогреть этот слой кожи, нарушить естественные химические процессы. При долгом воздействии подобных токов могут развиться серьёзные хронические заболевания, злокачественные опухоли и другие негативные последствия. Кроме того, надо отметить, что нахождение в ВЧ ВВ поле катушки (даже без непосредственного контакта с током) может негативно влиять на здоровье. Важно отметить, что нервная система человека не воспринимает высокочастотный ток и боль не чувствуется, но тем не менее это может положить начало губительным для человека процессам. Также существует опасность отравления газами, образующимися во время работы трансформатора в закрытом помещении без притока свежего воздуха. Плюс ко всему, можно обжечься, так как температуры разряда обычно достаточно для небольшого ожога (а иногда и для большого), и если человек всё же захочет «поймать» разряд, то это следует делать через какой-нибудь проводник (например, металлический прут). В этом случае непосредственного контакта горячего разряда с кожей не будет, и ток сначала потечет через проводник и только потом через тело.

|

Метки: наука техника война электричество молнии |

Религия не правельно видит Сатану. |

Дневник |

Настроение сейчас - Вдохновение

Сатана ето не вымосел он существует. ВОТ ОН

Р-36М, Р-36М УТТХ, Р-36М2, РС-20 (по классификации НАТО — SS-18 «Satan» (англ. «Сатана») — семейство советских ракетных комплексов с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, разработанных и принятых на вооружение в 1970-х — 1980-х гг.

Общие черты комплексов:

пусковая установка — стационарная, шахтная;

ракета — двухступенчатая с ЖРД на высококипящих компонентах топлива, с минометным стартом из транспортно-пускового контейнера;

система управления ракеты — автономная, инерциальная, на основе цифровой вычислительной машины;

ракета допускает применение различных видов головных частей, в том числе разделяющихся с индивидуальным наведением боевых блоков.

Р-36М (индекс 15А14, код СНВ РС-20А)

Разработку стратегического ракетного комплекса Р-36М с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой третьего поколения 15А14 и шахтной пусковой установкой повышенной защищенности 15П714 вело КБ «Южное». В новой ракете были использованы все лучшие наработки, полученные при создании предыдущего комплекса — Р-36.

Примененные при создании ракеты технические решения позволили создать самый мощный в мире боевой ракетный комплекс. Он значительно превосходил и своего предшественника — Р-36:

по точности стрельбы — в 3 раза.

по боеготовности — в 4 раза.

по энергетическим возможностям ракеты — в 1,4 раза.

по первоначально установленному гарантийному сроку эксплуатации — в 1,4 раза.

по защищенности пусковой установки — в 15-30 раз.

по степени использования объема пусковой установки — в 2,4 раза.

Двухступенчатая ракета Р-36М была выполнена по схеме «тандем» с последовательным расположением ступеней. Для оптимизации использования объема из состава ракеты были исключены сухие отсеки, за исключением межступенного переходника второй ступени. Примененные конструктивные решения позволили увеличить запас топлива на 11 % при сохранении диаметра и уменьшении суммарной длины первых двух ступеней ракеты на 400 мм по сравнению с ракетой 8К67.

На первой ступени применена двигательная установка РД-264, состоящая из четырех однокамерных двигателей 15Д117 работающих по замкнутой схеме разработанных КБЭМ (главный конструктор — В. П. Глушко). Двигатели закреплены шарнирно и их отклонение по командам системы управления обеспечивает управление полётом ракеты.

На второй ступени применена двигательная установка состоящая из основного однокамерного двигателя 15Д7Э (РД-0229) работающего по замкнутой схеме и четырехкамерного рулевого двигателя 15Д83 (РД-0230) работающего по открытой схеме.

ЖРД ракеты работали на высококипящем двухкомпонентном самовоспламеняющемся топливе. В качестве горючего использовался несимметричный диметилгидразин (НДМГ), в качестве окислителя — тетраоксид диазота (АТ).

Разделение первой и второй ступеней газодинамическое. Оно обеспечивалось срабатыванием разрывных болтов и истечением газов наддува топливных баков через специальные окна.

Благодаря усовершенствованной пневмогидравлической системе ракеты с полной ампулизацией топливных систем после заправки и исключением утечки сжатых газов с борта ракеты, удалось добиться увеличения времени нахождения в полной боевой готовности до 10-15 лет с потенциальной возможностью эксплуатации до 25 лет.

Система управления ракеты — автономная, инерциальная. Её работу обеспечивал бортовой цифровой вычислительный комплекс. Все основные элементы вычислительного комплекса имели резервирование. Применение БЦВК позволило добиться высокой точности стрельбы — круговое вероятное отклонение боевых блоков составило 430 м.

Принципиальные схемы ракеты и системы управления разработаны исходя из условия возможности применения трех вариантов ГЧ:

Лёгкая моноблочная с зарядом мощностью 8 Мт и дальностью полета 16000 км;

Тяжёлая моноблочная с зарядом мощностью 25 Мт с дальностью полета 11200 км;

Разделяющаяся ГЧ (РГЧ) из 8 боевых блоков мощностью 1 Мт;

Все головные части ракеты оснащались усовершенствованным комплексом средств преодоления ПРО. Для комплекса средств преодоления ПРО ракеты 15А14 впервые были созданы квазитяжелые ложные цели. Благодаря применению специального твердотопливного двигателя разгона, прогрессивно возрастающая тяга которого компенсирует силу аэродинамического торможения ложной цели, удалось добиться имитации характеристик боевых блоков практически по всем селектирующим признакам на внеатмосферном участке траектории и значительной части атмосферного.

Одним из технических новшеств, в значительной степени определившим высокий уровень характеристик нового ракетного комплекса, явилось применение минометного старта ракеты из транспортно-пускового контейнера (ТПК). Впервые в мировой практике была разработана и внедрена минометная схема для тяжелой жидкостной МБР. При старте давление, создаваемое пороховыми аккумуляторами давления, выталкивало ракету из ТПК и только после покидания шахты запускался двигатель ракеты.

Ракета, помещённая на заводе-изготовителе в транспортно-пусковой контейнер, транспортировалась и устанавливалась в шахтную пусковую установку (ШПУ) в незаправленном состоянии. Заправка ракеты компонентами топлива и подстыковка головной части производились после установки ТПК с ракетой в ШПУ. Проверки бортовых систем, подготовка к запуску и пуск ракеты осуществлялись автоматически после получения системой управления соответствующих команд с удаленного командного пункта. Чтобы исключить несанкционированный запуск, система управления принимала к исполнению только команды с определённым кодовым ключом. Применение такого алгоритма стало возможным благодаря внедрению на всех командных пунктах РВСН новой системы централизованного управления.

Бросковые испытания ракеты с целью отработки системы минометного старта начались в январе 1970 года, лётные испытания проводились с 21 февраля 1973. Из 43 испытательных запусков 36 прошли успешно и 7 окончились неудачей.

Моноблочный вариант ракеты Р-36М был принят на вооружение 20 ноября 1978 г. Вариант с разделяющейся головной частью был принят на вооружение 29 ноября 1979 г. Первый ракетный полк с МБР Р-36М заступил на боевое дежурство 25 декабря 1974 г.

В 1980 г. ракеты 15А14, находившиеся на боевом дежурстве, были переоснащены без извлечения из ШПУ усовершенствованными РГЧ, созданными для ракеты 15А18. Ракеты продолжили боевое дежурство под обозначением 15А18-1.

В 1982 г. МБР Р-36М были сняты с боевого дежурства и заменены ракетами Р-36М УТТХ (15А18).

Основные характеристики

Принятие на вооружение: 1978

Масса: 210 т

Диаметр: 300 см

Длина: 34,6 м

Забрасываемый вес: 7300 кг

Тип ГЧ: 1х20 Мт или 1х8 Мт или РГЧ ИН 8х1 Мт

Дальность стрельбы: 11200-16000 км

|

Метки: религия мысли вера война |

И узнает мир искру Божю |

Дневник |

Настроение сейчас - Смех

Напалм

Напа́лм (англ. napalm — сокращение от англ. naphthenic acid — нафтеновая кислота и англ. palmitic acid — пальмитиновая кислота) — загущённый бензин, горючий продукт, применяемый в качестве зажигательных и огнемётных смесей.

Напалм легко воспламеняется, горит относительно медленно (скорость сгорания зависит от вязкости), выделяя густой едкий чёрный дым (температура пламени 900—1100°C в зависимости от вида горючего), хорошо прилипает к поражаемым объектам, в том числе и вертикальным поверхностям.

Во Второй мировой войне воюющие стороны использовали бензин в огнемётах. Однако чистый бензин из-за малой вязкости слишком легко растекается, что ведёт к быстрому увеличению площади горения, вследствие этого быстрому сгоранию и не может быть эффективным боевым зажигательным средством. Требовалось вещество, дающее сильный постоянный огонь, при этом не сгорающее слишком быстро.

Довоенные разработки желеобразных горючих средств требовали в качестве компонента-загустителя каучука, дефицитного в военное время. В 1942 году исследователи в Гарвардском университете под руководством доктора Луиса Физера (Louis Fieser) и Химическая Служба Армии США (U.S. Army Chemical Corps) нашли решение, не требовавшее каучука. Им оказалась смесь, известная теперь как напалм — легко загорающаяся и долго горящая.

Впервые напалм применён в боевых условиях 17 июля 1944 года во время налёта истребителей-бомбардировщиков P-38 ВВС США на немецкий склад топлива в Кутансе, Франция.

Напалм получают путём добавления к жидкому горючему (бензин, керосин и др. нефтепродукты) специальных загустителей, состоящих из смеси алюминиевых солей органических кислот — нафтеновых, пальмитиновой и др. Количество загустителя по отношению к весу горючего составляет для бензина (газолина) 4—11 %, консистенция получаемого напалма варьирует от вязкой жидкости до почти нетекучего студня. В США был разработан на основе полистирола новый напалм «В», прилипающий даже к влажным поверхностям.

При добавлении к напалму сплавов щелочных металлов смесь самовоспламеняется на цели, особенно когда цель влажная или покрыта снегом. Такие смеси называют супернапалмом; их нельзя тушить водой.

Другой модификацией напалма являются пирогели, получающиеся при введении в напалм магния и неорганических окислителей: температура пламени получаемой зажигательной смеси повышается до 1600 °C. Образуемые при горении шлаки способны прожигать даже металлические конструкции.

Напалм применяется в авиационных бомбах, огневых фугасах, в ранцевых (носимых) и механизированных огнемётах, зажигательных патронах для поражения живой силы, боевой техники и создания пожаров. Впервые напалм был принят на вооружение в Вооружённых силах США в 1942 и применялся американской авиацией во время Второй мировой войны, в Корейской войне в 1950—1953 и особенно широко — во время войны во Вьетнаме в 1964—1973.

В 2003 году появились сообщения о применении США и Великобританией напалма во время войны в Ираке против иракской армии. После этого некоторые издания, активно сочувствовавшие Саддаму Хусейну, начали обвинять США и Великобританию в применении напалма против мирного населения, однако в дальнейшем эти обвинения не подтвердились.

Нас бог создал по подубию своему. Мы создали напалм покарать врагов наших. Бог создал напалм?

|

Метки: религия мысли вера война |

Танк "Пантера" |

Дневник |

Я будучи фанатом техники откопал интересные документы и решил поместить их здесь. Жаль что не мои. Для ознакомления.

Тяжелый танк Pz.Kpfw V "Пантера"Германия

"Пантера" - безусловно один из наиболее известных тяжелых танков, принимавших участие во второй мировой войне. Катализатором создания этой непредусмотренной в системе танкового вооружения вермахта боевой машины стал советский средний танк Т-34. Его появление на Восточном фронте заставило Министерство вооружения Германии приостановить работы, которые с 1937 года вела фирма Непschel над перспективным танком 30-тонного класса. 18 июля 1941 года фирма Rheinmetall получила заказ на разработку 75-мм длинноствольной пушки, способной пробивать 140-мм броню на дистанции 1000 м. 25 ноября фирмам Daimler-Benz и MAN был, в свою очередь, выдан заказ на 35-тонный танк. Тактико-технические требования к новой боевой машине определили следующие: ширина до 3150 мм, высота- 2990 мм, двигатель мощностью 650-700 л.с., броневая защита- 40 мм, максимальная скорость движения - 55 км/ч. Задание получило условное название - "Пантера".

Танк, спроектированный фирмой Daimler-Benz, внешне сильно напоминал Т-34, но тем не менее понравился Гитлеру. С советской машины была полностью скопирована компоновка с задним расположением моторно-трансмиссионно-го отделения и ведущих колес. Восемь опорных катков большого диаметра располагались в шахматном порядке, блокировались по два и имели листовые рессоры в качестве упругого элемента подвески. Предполагалось использовать на танке дизельный двигатель Daimler-Benz MB 507. В начале февраля 1942 года началась постройка прототипа - VK 3002(DB), а четыре недели спустя Гитлер приказал министру вооружения Шпееру выдать фирме заказ на первые 200 машин. Впрочем, точка зрения фюрера не нашла понимания и поддержки в министерстве вооружения, эксперты которого не без оснований считали, что во фронтовых условиях внешнее сходство с Т-34 могло послужить причиной обстрела танка своей же артиллерией. Проект фирмы MAN, имевший традиционную немецкую компоновку с передним расположением трансмиссии и ведущих колес, казался им более предпочтительным, хотя и был значительно сложнее. Эти разногласия привели к формированию так называемой "Пантер-комиссии".13 мая 1942 года Гитлеру доложили заключение экспертов по обоим проектам; предпочтение при этом однозначно отдавалось танку фирмы MAN. Фюрер был вынужден согласиться с мнением специалистов, но тут же выдвинул свои условия: первую машину нужно изготовить в июле, а две следующие - в августе 1942 года. Цена одного танка без вооружения составила 117 тысяч рейхсмарок (для сравнения PzIII стоил 96 163, а "Тигр"-250 800 марок).

Конструкторами PzKpfw V (название "Пантера", без упоминания армейского индекса ввели по приказу фюрера только с 27 февраля 1944 года) были главный инженер танкового отдела фирмы MAN П.Вибикке и инженер Г.Книпкамп из управления усовершенствования и испытания вооружения.

Первые два танка V1 и V2 (V - Versuch - опыт), отличавшиеся друг от друга незначительными деталями, изготовили к сентябрю 1942 года. 3 ноября одну из машин, с макетом вместо настоящей башни, продемонстрировали Шпееру на учебном полигоне в Бад Берка. В ходе испытаний выявились существенные недостатки в ходовой части. На их устранение требовалось время, а это задерживало начало серийного производства. Заказом же предусматривалось изготовить 250 танков в довольно сжатые сроки - к 12 мая 1943 года. К тому же поступило неожиданное распоряжение Гитлера вооружить "Пантеру" 75-мм пушкой с длиной ствола в 100 калибров. К счастью (для немцев, разумеется), эта пушка еще не была готова и серийному производству танка указание фюрера сильно не помешало.

Первая серийная "Пантера" покинула заводской цех фирмы MAN 11 января 1943 года. Танки "нулевой" серии (20 единиц) получили обозначение Ausf А. Они не имели ничего общего с одноименными машинами, выпускавшимися с сентября 1943 года. Характерной особенностью первых серийных "пантер" была командирская башенка с выступом на левом борту башни и однокамерный дульный тормоз пушки. Танки оснащались двигателями Maybach HL210P45 и имели лобовую броню толщиной 60 мм. Их использовали только в тылу для подготовки экипажей. С февраля 1943 года обозначение машин этой серии изменилось на Ausf D1.

До сих пор нельзя сказать точно, почему первая крупносерийная модификация "Пантеры" получила обозначение D. Возможно, буквы В и С зарезервировали для других вариантов.

Танки PzKpfw V Ausf D (у этой и последующих модификаций индекс по сквозной системе обозначений боевых машин вермахта был одинаковым - SdKfz171) незначительно отличались от прототипов и машин "нулевой" серии. Изменения затронули в основном командирскую башенку и дульный тормоз пушки - они приобрели более привычный "пантеровский" вид. Толщина лобовой брони возросла до 80 мм. На танках установили и новую коробку передач типа АК 7-200.

Следует отметить, что на машинах выпуска первой половины 1943 года командирская башенка была аналогична башенке "Тигра", позже ее заменили на новую, с семью перископическими приборами наблюдения по периметру и специальным кольцом для установки зенитного пулемета MG 34.

По бортам башни крепились мортирки NbK 39 для запуска дымовых гранат калибра 90 мм.

Броня танков, выпущенных во втором полугодии, покрывалась "циммеритом", кроме того, они оснащались фальшбортами, изготовленными из 5-мм броневых листов.

К характерным особенностям машин серии D (официально D2) относится отсутствие шаровой установки курсового пулемета (он размещался внутри танка и только для стрельбы вставлялся в узкую вертикальную щель, закрывавшуюся откидной крышкой), а также наличие в левом борту башни круглого лючка для выброса стреляных гильз и бойниц для стрельбы из личного оружия в бортах и корме башни.

Как уже упоминалось, первую партию "пантер" планировалось изготовить к 12 мая 1943 года - дату выбрали не случайно, 15 мая должно было начаться немецкое наступление под Курском - операция "Цитадель". Однако в течение февраля и марта большую часть из 77 изготовленных танков военные не приняли, в апреле же вообще не приняли ни одного. В связи с этим сроки наступления перенесли на конец июня. К концу мая вермахт получил долгожданные 324 "пантеры", что позволило укомплектовать ими 10-ю танковую бригаду. Но возникшие проблемы с освоением танкистами сложного бинокулярного прицела TZF 12 и желание ввести в строй еще 98 танков, выпущенных в июне, заставили передвинуть дату начала наступления с 25 июня на 5 июля. Так трудности с производством и освоением в войсках первых "пантер" повлияли на сроки летнего наступления на Восточном фронте в 1943 Для восполнения потерь, понесенных в боях под Курском, начиная с августа был установлен ежемесячный производственный план - 250 "пантер". Однако в августе изготовили только 120 танков - в результате бомбежек союзной авиации оказались сильно разрушенными заводы фирмы MAN в Нюрнберге и DaimIer-Benz в Берлине. Не удалось выполнить план и в сентябре (197 машин), и лишь в октябре заводские цехи покинули 257 танков!

С сентября 1943 года начался выпуск следующей модификации "Пантеры" - Ausf А. Изменений внесли не много: появилась шаровая установка курсового пулемета в лобовом листе корпуса; ликвидировали лючок для выброса стреляных гильз и бойницы для стрельбы из личного оружия в бортах башни; вместо двух фар стали устанавливать только одну - на левом крыле. Бинокулярный прицел заменили монокулярным TZF 12а. Угол возвышения танковой пушки уменьшился с 20° (у Ausf D) до 18°.

Модификацию Ausf G - самую массовую из трех (изготовлено 3740 танков) - запустили в серийное производство в марте 1944 года. Бортовые листы корпуса получили угол наклона в 61 ° (у D и А - 50°), толщина бортовой брони возросла до 50 мм, а лобовой брони башни - до 110 мм, из лобового листа корпуса был удален люк-пробка механика-водителя. Посадочные люки пулеметчика и механика-водителя приобрели другую форму. Часть танков получила маску пушки со своеобразной "юбкой" в нижней части, делавшей невозможной заклинивание башни при попадании вражеского снаряда. На три выстрела увеличился боекомплект пушки, были внесены изменения в конструкцию вентиляторов, жалюзи двигателя, выхлопных патрубков и т.д. Танки серии Gфотографий боевых машин с такой ходовой частью дает основания предположить, что этот проект остался на бумаге. Машину с необрезиненными катками в опытном порядке построила фирма MAN в сентябре 1944 года. Некоторые серийные "пантеры" имели одиночные необрезиненные катки на последней оси.

Проводились эксперименты по использованию на "Пантере" различных двигателей: MAN/Argus LD 220 с воздушным охлаждением и мощностью 700 л.с. (515 кВт), авиационного звездообразного BMW 132D мощностью 650 л.с. (478 кВт), дизельного Daimler-Benz MB 507 мощностью 850 л.с. (625 кВт).

Испытывались и новые варианты трансмиссий - гидростатическая и гидродинамическая, оборудование подводного вождения и опорные катки с внутренней амортизацией. Однако применения на серийных машинах все эти новшества не нашли. Остался нереализованным и огнеметный вариант "Пантеры".

После прекращения работ над разведывательным танком VK 1602 "Леопард" фирмы Krupp и Rheinmetall приступили к проектированию варианта "Пантеры" того же назначения. Предполагалось оснастить машину новой башней с 50-мм пушкой KwK 39 L/60. Этот проект не приняли, так как вооружение его было признано недостаточным, а в разведывательных целях использовались линейные танки.

Применение союзниками по антигитлеровской коалиции во все возрастающих объемах авиации для борьбы с немецкими танками (особенно после открытия второго фронта в Европе) свело возможность передвижения танковых частей днем практически к нулю. Остро встал вопрос об оснащении танков приборами ночного видения, работа над которыми велась фирмой AEG с 1936 года. На командирской башенке "Пантеры" был смонтирован инфракрасный прожектор-осветитель мощностью 200 Вт и прибор наблюдения, который позволял вести наблюдение за местностью на дистанции 200 м. При этом водитель такого прибора не имел и вел машину, руководствуясь указаниями командира. Чтобы вести огонь ночью, требовался более мощный осветитель. Для этой цели на полугусеничном бронетранспортере SdKfz 250/20 был установлен инфракрасный прожектор Uhu мощностью 6 кВт, обеспечивающий работу прибора ночного видения на дистанции в 700 м. Испытания его прошли удачно, и фирма Leitz-Wetzlar изготовила 800 комплектов оптики для ночных приборов. В ноябре 1944 года панцерваффе получили 63 "пантеры", оснащенные первыми в мире серийными пассивными приборами ночного видения. Фирмой Zeiss-Jena разрабатывался еще более мощный прибор, позволявший "видеть" на расстоянии 4 км, однако из-за больших размеров осветителя - диаметр 600 мм - применения на танке "Пантера" В 1943 году началось проектирование очередной модификации "Пантеры" - Ausf F, которая существенно отличалась от предшествующих моделей. Важнейшим нововведением стала башня, получившая название Schmalturm ("узкая" или "тесная башня"), которая была меньше стандартной и имела другую конструкцию.

В течение 1944 года изготавливалось и испытывалось несколько прототипов. Проектирование закончилось лишь в январе 1945 года.

В итоге толщина брони башни составляла: лоб - 100 мм, борт и корма - 50, крыша - 30. В лобовом листе все еще сохранялась амбразура для телескопического прицела TZF 13. В окончательном варианте лобовая броня увеличилась до 120 мм, бортовая - до 60, а броня крыши - до 40. Устанавливался новый стабилизированный перископический прицел TZF 1 и стереоскопический дальномер фирмы Zeiss. Дальномер с базой 1320 мм и 15-кратным увеличением располагался в передней части башни, по бортам которой имелись броневые колпаки для его окуляров. Предусматривалась и установка прибора ночного видения FG 1250.

Маска пушки типа Saukopfblende ("свиное рыло") толщиной 120 мм была подобна примененной на танке "Тигр II".

Новшества не обошли и вооружение танка. И если пушка осталась прежней и была лишь модернизирована на заводах Skoda - она лишилась дульного тормоза и получила индекс KwK 44/1, то башенный пулемет MG 34 заменили на MG 42. Вместо курсового пулемета устанавливался автомат МР 44. Монтаж вооружения в башне осуществлялся на заводах Krupp и Skoda. Изменения затронули не только башню, но и корпус. Толщину крыши увеличили с 17 до 25 мм, изменили люки водителя и стрелка-радиста.

Испытывались и два новых двигателя: Deutz T8M118 мощностью 700 л.с. (515 кВт) и Maybach HL 234 с непосредственным впрыском топлива и мощностью 850 л.с. (625 кВт).

До конца войны не появилось ни одного прототипа в законченном виде, хотя серийное производство планировалось начать в июне 1945-го. В начале года фирма Daimler-Benz собрала шасси, на котором установили стандартную башню от Ausf G. В свою очередь, "тесную башню" установили на шасси Ausf G и испытывали в Куммерсдорфе. Всего для "Пантеры" Ausf F изготовили 8 корпусов и 2 башни.

В феврале 1943 года были разработаны тактико-технические требования к танку "Пантера II", предполагавшие высокую степень унификации танков "Тигр II" и "Пантера". Осуществить это оказалось достаточно просто, так как на заводах Henschel производились машины обоих типов.

На "Пантере II" предполагалось использовать "тесную башню" и новый корпус. Его лобовая броня достигала 100, бортовая - 60, а кормовая - 40 мм. Вооружение - 88-мм пушка KwK 43 L/71. Поскольку в этом случае масса танка превысила 50 т, встал вопрос о новой силовой установке. В качестве вариантов рассматривались двигатели Maybach HL 234, Simmering Sla 16 (720 л.с.) и MAN/Argus LD 220 (700 л.с.). В 1945 году для "Пантеры II" началось проектирование новой башни со 150-мм лобовой броней.

Ни один из двух прототипов не был достроен. До более или менее высокой степени готовности довели одно шасси, установив на него башню от Ausf G. Интересно отметить, что параллельно с проектированием "Пантеры II" велась разработка танка Е-50, призванного ее заменить. В процессе работ над Ausf F и "Пантерой II" фирма Krupp дважды предлагала варианты перевооружения обычной "Пантеры" пушкой KwK 43 L/71 калибра 88 мм, но безрезультатно. Остался на бумаге и проект оснащения "Пантеры" 100-калиберной 75-мм пушкой с начальной скоростью снаряда 1250 м/с.

Наряду с созданием новых вариантов линейного танка на базе "Пантеры" выпускалось и несколько машин специального назначения. Первой из них стала бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Bergepanzer V или Bergepanther (SdKfz 179). И не случайно: новые танки поступали в войска, а средств для их эвакуации с поля боя практически не было. Существовавшая техника оказалась слишком слабой -для буксировки танка "Тигр", например, приходилось "запрягать" два 18-тонных тягача Famo.

Заказ на БРЭМ выдали 7 мая 1943 года, а уже месяц спустя фирма MAN начала выпуск шасси Ausf D, предназначенных для нее. Первая партия БРЭМ (46 машин) не имела крана и лебедки, но уже очень скоро на заводе Henschel в Касселе были разработаны и изготовлены кран и лебедка с тяговым усилием 40 т и длиной троса 150 м. Отбор мощности производился от двигателя танка, в кормовой части которого имелись два откидных упо-ра-сошника, предназначенных для удержания машины на месте при работе лебедки. Во время буксировки последняя блокировалась. Башню заменили на грузовую платформу для перевозки запасных частей или демонтированных агрегатов.

БРЭМ, выпущенные на шасси Ausf А и Ausf G, имели увеличенные топливные баки. На верхнем лобовом листе корпуса устанавливался кронштейн для 20-мм пушки KwK 38, прикрытой щитом толщиной 10-15 мм. Конец первой части

Тяжелый танк Pz.Kpfw V "Пантера"Германия

"Пантера" - безусловно один из наиболее известных тяжелых танков, принимавших участие во второй мировой войне. Катализатором создания этой непредусмотренной в системе танкового вооружения вермахта боевой машины стал советский средний танк Т-34. Его появление на Восточном фронте заставило Министерство вооружения Германии приостановить работы, которые с 1937 года вела фирма Непschel над перспективным танком 30-тонного класса. 18 июля 1941 года фирма Rheinmetall получила заказ на разработку 75-мм длинноствольной пушки, способной пробивать 140-мм броню на дистанции 1000 м. 25 ноября фирмам Daimler-Benz и MAN был, в свою очередь, выдан заказ на 35-тонный танк. Тактико-технические требования к новой боевой машине определили следующие: ширина до 3150 мм, высота- 2990 мм, двигатель мощностью 650-700 л.с., броневая защита- 40 мм, максимальная скорость движения - 55 км/ч. Задание получило условное название - "Пантера".

Танк, спроектированный фирмой Daimler-Benz, внешне сильно напоминал Т-34, но тем не менее понравился Гитлеру. С советской машины была полностью скопирована компоновка с задним расположением моторно-трансмиссионно-го отделения и ведущих колес. Восемь опорных катков большого диаметра располагались в шахматном порядке, блокировались по два и имели листовые рессоры в качестве упругого элемента подвески. Предполагалось использовать на танке дизельный двигатель Daimler-Benz MB 507. В начале февраля 1942 года началась постройка прототипа - VK 3002(DB), а четыре недели спустя Гитлер приказал министру вооружения Шпееру выдать фирме заказ на первые 200 машин. Впрочем, точка зрения фюрера не нашла понимания и поддержки в министерстве вооружения, эксперты которого не без оснований считали, что во фронтовых условиях внешнее сходство с Т-34 могло послужить причиной обстрела танка своей же артиллерией. Проект фирмы MAN, имевший традиционную немецкую компоновку с передним расположением трансмиссии и ведущих колес, казался им более предпочтительным, хотя и был значительно сложнее. Эти разногласия привели к формированию так называемой "Пантер-комиссии".13 мая 1942 года Гитлеру доложили заключение экспертов по обоим проектам; предпочтение при этом однозначно отдавалось танку фирмы MAN. Фюрер был вынужден согласиться с мнением специалистов, но тут же выдвинул свои условия: первую машину нужно изготовить в июле, а две следующие - в августе 1942 года. Цена одного танка без вооружения составила 117 тысяч рейхсмарок (для сравнения PzIII стоил 96 163, а "Тигр"-250 800 марок).

Конструкторами PzKpfw V (название "Пантера", без упоминания армейского индекса ввели по приказу фюрера только с 27 февраля 1944 года) были главный инженер танкового отдела фирмы MAN П.Вибикке и инженер Г.Книпкамп из управления усовершенствования и испытания вооружения.

Первые два танка V1 и V2 (V - Versuch - опыт), отличавшиеся друг от друга незначительными деталями, изготовили к сентябрю 1942 года. 3 ноября одну из машин, с макетом вместо настоящей башни, продемонстрировали Шпееру на учебном полигоне в Бад Берка. В ходе испытаний выявились существенные недостатки в ходовой части. На их устранение требовалось время, а это задерживало начало серийного производства. Заказом же предусматривалось изготовить 250 танков в довольно сжатые сроки - к 12 мая 1943 года. К тому же поступило неожиданное распоряжение Гитлера вооружить "Пантеру" 75-мм пушкой с длиной ствола в 100 калибров. К счастью (для немцев, разумеется), эта пушка еще не была готова и серийному производству танка указание фюрера сильно не помешало.

Первая серийная "Пантера" покинула заводской цех фирмы MAN 11 января 1943 года. Танки "нулевой" серии (20 единиц) получили обозначение Ausf А. Они не имели ничего общего с одноименными машинами, выпускавшимися с сентября 1943 года. Характерной особенностью первых серийных "пантер" была командирская башенка с выступом на левом борту башни и однокамерный дульный тормоз пушки. Танки оснащались двигателями Maybach HL210P45 и имели лобовую броню толщиной 60 мм. Их использовали только в тылу для подготовки экипажей. С февраля 1943 года обозначение машин этой серии изменилось на Ausf D1.

До сих пор нельзя сказать точно, почему первая крупносерийная модификация "Пантеры" получила обозначение D. Возможно, буквы В и С зарезервировали для других вариантов.

Танки PzKpfw V Ausf D (у этой и последующих модификаций индекс по сквозной системе обозначений боевых машин вермахта был одинаковым - SdKfz171) незначительно отличались от прототипов и машин "нулевой" серии. Изменения затронули в основном командирскую башенку и дульный тормоз пушки - они приобрели более привычный "пантеровский" вид. Толщина лобовой брони возросла до 80 мм. На танках установили и новую коробку передач типа АК 7-200.

Следует отметить, что на машинах выпуска первой половины 1943 года командирская башенка была аналогична башенке "Тигра", позже ее заменили на новую, с семью перископическими приборами наблюдения по периметру и специальным кольцом для установки зенитного пулемета MG 34.

По бортам башни крепились мортирки NbK 39 для запуска дымовых гранат калибра 90 мм.

Броня танков, выпущенных во втором полугодии, покрывалась "циммеритом", кроме того, они оснащались фальшбортами, изготовленными из 5-мм броневых листов.

К характерным особенностям машин серии D (официально D2) относится отсутствие шаровой установки курсового пулемета (он размещался внутри танка и только для стрельбы вставлялся в узкую вертикальную щель, закрывавшуюся откидной крышкой), а также наличие в левом борту башни круглого лючка для выброса стреляных гильз и бойниц для стрельбы из личного оружия в бортах и корме башни.

Как уже упоминалось, первую партию "пантер" планировалось изготовить к 12 мая 1943 года - дату выбрали не случайно, 15 мая должно было начаться немецкое наступление под Курском - операция "Цитадель". Однако в течение февраля и марта большую часть из 77 изготовленных танков военные не приняли, в апреле же вообще не приняли ни одного. В связи с этим сроки наступления перенесли на конец июня. К концу мая вермахт получил долгожданные 324 "пантеры", что позволило укомплектовать ими 10-ю танковую бригаду. Но возникшие проблемы с освоением танкистами сложного бинокулярного прицела TZF 12 и желание ввести в строй еще 98 танков, выпущенных в июне, заставили передвинуть дату начала наступления с 25 июня на 5 июля. Так трудности с производством и освоением в войсках первых "пантер" повлияли на сроки летнего наступления на Восточном фронте в 1943 Для восполнения потерь, понесенных в боях под Курском, начиная с августа был установлен ежемесячный производственный план - 250 "пантер". Однако в августе изготовили только 120 танков - в результате бомбежек союзной авиации оказались сильно разрушенными заводы фирмы MAN в Нюрнберге и DaimIer-Benz в Берлине. Не удалось выполнить план и в сентябре (197 машин), и лишь в октябре заводские цехи покинули 257 танков!