-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://chto-chitat.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Later by Stephen King |

Ты можешь победить дьявола - благодаря провидению, храбрости, бешеной удаче или сочетанию всего этого - однажды но не дважды. You may beat the devil once—through providence, bravery, dumbass luck, or a combination of all—but not twice.

Не могу вспомнить, откуда мне знакома фраза, вынесенная в заглавие, да-да, то самое стихотворение Роберта Бернса, первую строку которого автор хоррор-сочинений Монтегю Джеймс (не путать с Генри Джеймсом, тоже умевшим знатно напугать читателя, "Поворот винта" - бр-р). Так вот, первую строчку которого основоположник жанра сделал названием одного из самых знаменитых своих рассказов.

Помню, что именно у Стивена Кинга в незапамятные времена прочла эту строчку, и тогда же она врезалась в память, примерно как "Я знаю, что тебе нужно", "Иногда они возвращаются". Но теперь никак не могу вспомнить, где именно и гугл мне не в помощь. Может быть в "Как писать книги", он там невообразимое количество авторов и произведений упоминает?

Так или иначе, желающим извлечь из новой книги максимум смысла от души советую этот рассказ Джеймса, он совсем небольшой, а удовольствия от чтения "Later" добавит много. Хотя напрямую связан лишь с одной линией, которых в этой компактной, по кинговым меркам (всего две с половиной сотни страниц), вещи заплетено с полдюжины. И каждая могла бы стать сюжетной основой для отдельного произведения.

Судите сами: мистика (мальчик видит мертвых людей и может с ними разговаривать). Страх сиротства (он живет с мамой, об отце ничего не знает, бабушка и дедушка погибли в автомобильной аварии, а единственный оставшийся родственник дядя помещен в дом престарелых - ранний альцгеймер, такие дела). Будет еще детектив, литературный триллер, киднепинг, хоррор, роман взросления, история с наркотиками и мафией. Но тут уж я не могу иллюстрировать примерами, опасаясь испортить впечатление, поверьте на слово, будет, и с высочайшей степенью референтности. Вся эта плетенка сплошь отсылки к более ранним кинговым, и не только его, книгам, что не мешает "Позже" оставаться самостоятельным оригинальным произведениям.

Ну а о чем вообще, ну интересно же. Кто бы сомневался. Ладно, совсем чуть-чуть. Повествование ведется от лица подростка по имени Джейми Конклин, который с раннего детства видит мертвых людей и может общаться с ними ("но не так, как в кино с Брюсом Уиллисом" - с самого начала уточняет герой-рассказчик). Есть одна особенность, даже две: мертвые всегда являются в той одежде, в какой их застала смерть, и они не могут лгать, отвечая на прямо заданный вопрос.

О даре (или проклятии?) Джейми знает только его мама Тия, которая работает литературным агентом, продолжая дело так несчастливо вышедшего из игры старшего брата. Дела, признаться, идут не то, чтобы очень, в этом бизнесе работают настоящие акулы, с которыми матери-одиночке куда уж тягаться, да к тому же мировой финансовый кризис. В общем, все идет к банкротству, и в школу мальчик поступает муниципальную - не частную, как все, кто есть кто-то.

Но есть у туч жемчужная подкладка, один из авторов Тии, с серией романов о колонии Роанок (кто хорошо знаком с творчеством Кинга, вспомнит, что мотив Роанока, наравне с "Марией Селестой" сквозной у него) Реджис Томас становится мегапопулярным. Дела идут на лад, и надо же такому случится, что в начале работы над очередным романом Томас падает замертво на краю своего бассейна. Разорение или...

Вы уже догадались, что мальчик с мамой посетят место смерти писателя. Но вряд ли могли бы предположить, что будут они не одни. Третьей окажется детектив департамента полиции Лиз Даттон, подруга Тии. И, хм, больше, чем просто подруга. И это станет отправной точкой многих неприятных и страшных вещей, которые доведется пережить герою, но об этом я уже не стану рассказывать.

Думаю, что русский перевод появится совсем скоро и всякий, кто любит Кинга сможет прочесть эту историю. Хотя она и в оригинале читается очень легко. Это Кинг, дети, он такой один.

|

Метки: Кинг |

"Солнечный берег Генуи" Наталь Осис |

Меня вызвали в школу: Ваш, говорят, сын Пьетро мало общается с иностранными детьми. Все его друзья итальянцы. Может быть, вы внушаете ему шовинистические настроения? Пришлось напомнить им, что Пьетро не совсем Пьетро, а Петр Михайлович, русский экстракоммунитарий.

Определение "экстракоммунитарио" к коммунизму и коммунарам никакого отношения не имеет, а вовсе даже означает человека, рожденного вне Евросоюза, в каковом положении не только Петр Михайлович, но и его мама, написавшая эту книгу Наталья Осис.

"Солнечный берег Генуи" продолжает проект "Русский iностранец" от Редакции Елены Шубиной, начатый !Нью-Йорком" Аси Долиной. Регулярно рассказывая о книгах, я сталкиваюсь с тем, что есть некоторая доля (как бы сформулировать, чтобы не обидно) ревнивой зависти в нашем отношении к соотечественникам, которые не только уехали и интегрировались, более-менее успешно в тамошнюю жизнь, но еще и книги о своем опыте пишут, и печатаются в ведущем российском издательстве.

На самом деле, такой чести удостаивается не любой-каждый, надобно написать так, чтобы было интересно не только тебе самому: опиши свой опыт вхождения в иную реальность (который по определению не может не быть травматичным, но упаси тебя расписывать свои мытарства). Расскажи о месте, где живешь, о привычках и обычаях населяющих его людей, что-нибудь забавное или даже курьезное, но не обидное. Научи нас любить их, позволь нам понять, что при всех различиях, мы и они часть одного целого.

Как ни парадоксально, в мире, где всеобщая грамотность норма, такое мало кто может. Наталья Осис из тех, у кого получается. Она живет в Италии уже шестнадцать лет, преподает в университете Генуи и всем сердцем любит вторую родину, что не мешает ей любить первую. И мне, читателю, немало импонирует эта позиция.

И все же "Солнечный берег" в первую очередь признание в любви к Генуе и генуэзцам. Нам в громадной России и вообразить трудно, насколько в компактной, по нашим меркам, Италии различаются, в зависимости от области, обыкновения и предпочтения. Начиная с кулинарных и заканчивая серьезными особенностями ментальности-темперамента. Пересказ книги представляется мне занятием бессмысленным, да и ни к чему это, когда можно прочесть.

О том, как пьют утренний кофе в баре, непременно стоя, как готовят соус песто, оставляя базилик напоследок, потому что за время, пока собираются остальные ингредиенты, его листочки в горшке успеют еще немного подрасти. О Генуэзской республике, ее дворцах и дожах. О родине Колумба и Паганини и о том, как в генуэзской опере близорукой Марии Каллас вместо цветочных букетов накидали пучков редиски. О пляжном этикете и трусах свободы - о, да, и не подумайте, что речь о какой-нибудь сексуальной свободе. Представила, что наш президент обращается к владельцам квартир, с окнами на Кремль с просьбой не вывешивать на просушку исподнее хотя бы во время саммита Большой Восьмерки, смеюсь.

Хотя для меня неожиданно трепетным открытием стали итальянские партизаны-антифашисты, о чьей борьбе мы почти ничего не знаем. А между тем, в их рядах сражалось немало наших соотечественников, и память их чтут там - такое грустное и прекрасное соединение Bella Ciao с Катюшей. И еще, чуть не до слез тронул рассказ о генуэзских автобусах, на которых красуется изображение чумазых парня и девчонки с подписью Grazie Ragazzi! - Спасибо, ребята. Но об этом нужно было бы долго рассказывать, лучше почитать в книге.

|

Метки: русская современная итальянская |

Мировые заговоры, кровь-кишки |

Скажите, что есть хорошего про мировые заговоры, ужасы из разряда не деревни, а глобально, не знаю, нападения инопланетян, глобальные катастрофы, болезни? Устала морально и хочу кровь-кровь-кишки-асфальт-сопли, для расслабления (да, у меня это так)

Условие, что очень требуется: чтоб не зомби, и чтоб действующие лица не совсем уж ходульные. Ну и тексты вменяемые, чтоб глаза не кровоточили.

|

Метки: что читать что читать - детектив что читать - ужасы что читать - фантастика |

ИСХОДНЫЙ КОД или …о современной литературе замолвите слово |

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Любовь к чтению возникла у меня не благодаря, а вопреки школьной программе. Задумайтесь зачем девушке в 10 классе изучать, как при помощи топора убить пожилую женщину? С подробностями, с написанием сочинения и изложением своего мнения по данному вопросу? До сих пор я не знаю точного ответа! Может быть детей готовили к сложностям жизни в старости, может быть к способам зарабатывать деньги? Загадка…

Бессмертные строки, внушали мне панический ужас:

«Почти пригнувшись головой

К ногам, обвитым бечевой,

Обутым в лапти, вдоль реки

Ползли гурьбою бурлаки,

И был невыносимо дик

И страшно ясен в тишине

Их мерный похоронный крик…»

Загадочные «бурлаки» ( бурые вурдалаки?) снились мне в ночных кошмарах. Зачем впечатлительным барышням и безусым юношам наизусть учить такие поэмы? Чтобы жизнь не казалась «блюдцем с малиновым вареньем»? Или учеников готовили к суровой, безнадежной жизни? Ответа на этот вопрос у меня до сих пор нет.

Но ни смотря на старания учительницы литературы заставить детей ненавидеть чтение, я всё-таки полюбила читать. Спасибо за это моим родителям.

В нашем доме были и другие книги, помню, что доставали их с трудом, выпрашивали у знакомых, покупали на чёрном рынке. Хорошие книжки на дороге не валялись!

Приключения трёх мушкетеров, любовные похождения королевы Марго, перестрелки и драки золотоискателей сурового запада заставили меня влюбиться в чтение.

Сейчас понимаю, что это не была Литература с большой буквы. Но главное я усвоила: от чтения можно получать удовольствие.

Со временем появилось много хороших и доступных книг. Дождь из золотого фонда мировой литературы окатил Россию. И только спустя десяток лет он стал превращаться в радиоактивный. В этот момент я и вспомнила школьные уроки по литературе. Но обо всём по-порядку.

Все мы немножко вампиры, космические астронавты и священники.

Все вы замечали, что после прочтения по-настоящему хорошей книги мир вокруг немножко меняется или совсем чуть-чуть меняетесь вы сами. Вот соседка стала гулять с собакой на полчаса дольше, муж уходя на работу начал запароливать все свои гаджеты, у подруги голос изменился, стал слащаво-приторным…

Наверное, перечитала детективов, думаете вы. Потом вдруг неожиданно начинаете зажигать в доме свечи, отказываетесь от мяса с кровью и перестаёте выходить вечерами на улицу.

Изменения накапливаются постепенно, исподволь. И неожиданно вдруг обнаруживаете, что вы уже совсем другой человек. В этот момент часто ломаются браки, уходят старые друзья, меняется работа. Все логично: муж не стал вегетарианцем, друзей интересует только выпивка и рыбалка, на работе вообще все козлы.

Литература это вам не развлечение, это средство с помощью которого меняется мир!

Не спроста одна из самых древних книг начинается со строк: «В начале было слово»!

Литература (lit(t)eratura) в переводе с греческого означает - написанное. Производное от слова lit(t)era - буква. Буквы складываются в слова, как цифры в формулы, в любом порядке. Из них можно сложить и электрическую лампочку и атомную бомбу.

Один волосатый чудак шутки ради пишет: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма…». И к чему это привело?

Или слова из гимна, уничтожившие целую страну: «Весь мир насилия мы разрушим до основания...». Разрушили….

Слово - мощная сила!

Не всё то золото, что блестит..

В последнее время появилось очень много книг паразитов. Они вцепляются в мозг и сосут из человека силы, энергию, время. Слова складываются предложения, предложение в абзацы, фразы, страницы, но смысла в них никакого нет. Современные книги научились выключать читателям мозг. Из «человека разумного» нас постепенно превращают в «человека не думающего».

Такие люди бывают разные:

- одни ничего не знают и безоговорочно верят лишь тому что видят. Например, земля - плоская;

- другие знают много, но безоговорочно верят информации из телевизора, интернета или книг. Они, например, знают, что земля - круглая. Всё - дискуссия окончена.

И только РАЗУМНЫЙ человек задумывается: а ПОЧЕМУ круглая?

Вся современная культура ( в том числе книжная) выбивает из нас разум.

Теперь к выбору книг подхожу, как сапёр к минному полю. Бывает, что только к середине повествования понимаешь, что от прочтения впадаешь в глубокую депрессию. Солнечный день кажется предвестником Апокалипсиса, а птицы собираются в стаи, чтобы заклевать зазевавшегося путника.

Бывают книги, похожие на социальные сети, сидишь, читаешь, радуешься… Потом наконец выключаешь компьютер, смотришь на часы и ужасаешься. Господи! у меня украли пол дня жизни!

За туманом рекламы прячутся хорошие книги, но найти их становится все сложнее и сложнее. Проявившиеся многочисленные книжные боты сильно усложняют поиски. Они кричат и заклинают: «Ты должен это прочитать!» «Это лучшая книга в мире!» «Слава, слава писателю написавшему и читателю купившему!» За этими фразами мне слышится голос учительницы литературы: «Вы должны это прочитать. После будете писать сочинение на тему: Сложный внутренний мир бурлака на Волге».

Не хочу быть бурлаком. Огромную баржу мне из реки никогда не вытянуть!!!

По данным издательств в России в год выпускается от 115000 до 11800 книг. По оценке моего друга, уважаемого литературного эксперта, только десяток из них хороших. Это составляет 0,008 процента.

Вопрос: зачем публикуются оставшиеся 99,992 процента книг? Жду ваших ответов в комментариях.

|

Метки: 21 век |

Книги о марках |

Было бы интересно также почитать, кто в разных странах и в разные времена принимал решения о том, что печатать на марках, как именно и т.п. Вот, например, в СССР в 1944 году наряду с "военными" марками (например, оборона Ленинграда, герои войны) были изданы серии марок с Римским-Корсаковым, с Репиным, Крыловым.

Очень интересны "рисованные" марки, изображения на которых явно создавались именно под этот формат. Наверняка наряду с плакатной живописью существует и "марочная", какие-то свои течения и правила. Скорее всего, есть художники, специализирующися именно на марках...

В общем, область очень интересная и я в ней новичок, и хотелось бы хоть немного повысить уровень своего образования в отношении филателии.

|

Метки: поиск книг искусство историческая |

о жителях Ленинграда |

|

Метки: о городах 20 век отечественная советская |

Этот май баловник..Или один интересный момент в отечественных экранизациях "Двенадцати стульев" :) |

Намедни тут напомнили ни с того ни с сего фразу про "май-баловник". Сразу вспомнил что и откуда :-)

Ну конечно....:)

А вот как этот момент описан в самой книге :-)

Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала.

– Куда это товарищ Бендер запропастился? – сказала она тоненьким голосом.

– Так когда же? – спросил Воробьянинов нетерпеливо. – Когда и где мы увидимся?

– Ну, я не знаю. Когда хотите.

– Сегодня можно?

– Сегодня?

– Умоляю вас.

– Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам.

– Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи: "Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом".

– Это Жарова стихи?

– М-м… Кажется. Так сегодня? Где же?

– Какой вы странный. Где хотите. Хотите у несгораемого шкафа? Знаете?

– Знаю. В коридоре. В котором часу?

– У нас нет часов. Когда стемнеет.

То есть получается в книге у нас Жаров, а в фильме Гайдая - Маяковский. Захаров автора обошел стороной. И это интересный момент :-))) Я бы заострил на этом ваше внимание.

Давайте разбираться.

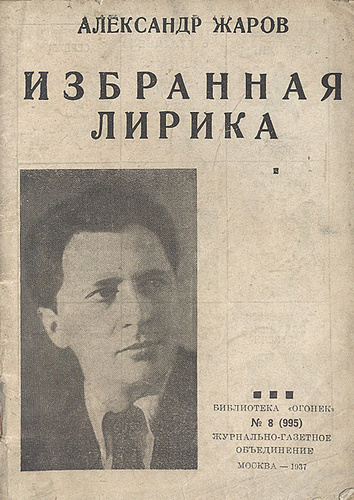

Александр Алексеевич Жаров (1904 —1984) - известный комсомольский поэт. Крайне популярный тогда. В октябре 1922 года стал одним из основателей объединения комсомольских писателей "Молодая гвардия".

Самой его известной работой, пожалуй, является "Взвейтесь кострами синие ночи".

А еще, судя по всему его активно обсмеял Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите", ибо поэт Рюхин это практически наверняка Жаров. И понятно, почему Елизавета Калачева его называет - модный же :-) А Киса переубеждать не стал - во-первых не было времени, во-вторых - бесполезно :-)

Но популярный в 20-30, это не значит, что известный в 70-ые. Поэтому Жаров заменен Гайдаем на Маяковского. И вроде бы вполне понятно, ибо Лиза девушка сознательная и из всего сонма советских поэтов знать должна именно Щена (такое прозвище Маяковскому дала Лиля Брик).

А главное - Маяковского точно знали все зрители, а вот Жарова - сомнительно :-)) Но при этом Сергей Филиппов играет Кису несколько по-своему и путает даже первую строчку из двух. Не просто так - ибо специально в образ попадает :-) Папанов ее воспроизводит верно.

Но тут есть один подвох, так сказать "второе дно" :-))) Дело в том, что Маяковский терпеть не мог Жарова, считал бездарем и конъюктурщиком. Вот только один из многочисленных негативных отзывов, которые давал Владимир Владимирович Александру Алексеевичу:

"…мне часто говорили, что я часто ругаю Жарова. Я приведу одну строчку из его стихотворения: "От горящей домны революции отошёл великий кочегар". А на самом деле какие кочегары при домнах бывают? Не бывает их. И если отошёл кочегар от домны, то нечего ему там вообще было делать. То, что поэт хотел сделать настоящим революционным образом, по существу стало ничего не значащей, пустой фразой. Значит, товарищи, с одной стороны, зачастую писатели пишут так, что или непонятно массе, или, если и понятно, то получается глупость".

Совпадение? Не думаю...(с) :-))))

И еще один момент. Как вы думаете, почему исполнительница Лизы в фильме Захарова Татьяна Божок смотрит на Ипполита Матвеевича исподлобья, а потом говорит, что он странный? :-)) У меня есть версия, что она более образована, чем в книге и в фильме Гайдая, и прекрасно знает автора. Отсюда и ее недоумение. Дело в том, что те годы автор стихотворения считался декадентом и цитировать его было плохим вкусом и вообще упадничеством. Такое время :-)))

А автор то крайне любопытный. Константин Михайлович Фофанов (1862 - 1911)

Очень яркий поэт-романтик, правда не входивший явно ни в одну из поэтических школ. Шикарный и в чем то даже гениальный алкоголик с психическими расстройствами, но действительно талантливый - его стихи трогают. У него было куча поклонников и немало подражателей.

Его еще иногда путают с собственным сыном Константином Константиновичем Фофановым (1889— 1940) - но это странно. Фофанов-младщий, как один из создателей эгофутуризма, возомнивший себя Творцом Вселенной, с ранней юности выбрал себя звонкий псевдоним Константин Олимпов.

Так что путать там было нечего :-)))

Ну и под конец будет правильным полностью воспроизвести те строчки, которые так некстати (или наоборот) вспомнились Воробьянинову.

Итак...

Бледный вечер весны и задумчив и тих,

Зарумянен вечерней зарею,

Грустно в окна глядит; и слагается стих,

И теснится мечта за мечтою.

Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,

Иль взгрустнулося мне о бывалом?

Это май-баловник, это май-чародей

Веет свежим своим опахалом.

Там, за душной чертою столичных громад,

На степях светозарной природы,

Звонко птицы поют, и плывет аромат,

И журчат сладкоструйные воды.

И дрожит под росою душистых полей

Бледный ландыш склоненным бокалом,

Это май-баловник, это май-чародей

Веет свежим своим опахалом.

Дорогая моя! Если б встретиться нам

В звучном празднике юного мая —

И сиренью дышать, и внимать соловьям,

Мир любви и страстей обнимая!

О, как счастлив бы стал я любовью твоей,

Сколько грез в моем сердце усталом

Этот май-баловник, этот май-чародей

Разбудил бы своим опахалом!..

Надеюсь, вам было интересно :-)

Приятного времени суток.

|

|

"Вербовщик" Иван Просветов |

Я пробрался вглубь неизвестных стран,

Восемьдесят дней шел мой караван...

..."И в стране озер пять больших племен

Слушались меня, чтили мой закон...

..."Я узнал, узнал, что такое страх,

Погребенный здесь в четырех стенах

Гумилев "У камина"

Он был поклонником Николая Гумилева и водил в Норильлаге знакомство со Львом Гумилевым. Он знал двадцать два языка, на девяти из которых изъяснялся свободно. Он объездил мир, поставлял родине невероятной ценности секретные сведения. Был чешским студентом, английским лордом, венгерским графом, итальянским бизнесменом. Осужденным по пятьдесят восьмой статье, бригадиром на лесоповале, лагерным фельдшером, паралитиком после инсульта в лагерном лазарете. Освобожденным по болезни инвалидом, ночным сторожем реабилитированным, переводчиком, писателем, сценаристом, художником.

Красавец в кларкгейбловом стиле, внебрачный сын одного из графов Толстых, моряк, эмигрант, возвращенец, вербовщик. Ипостасей, воплощенных Дмитрием Быстролетовым на протяжении его семидесятичетырехлетней жизни хватило бы на семьдесят четыре среднестатистических. Даже приняв во внимание, что правда в его рассказах о себе виртуозно мешалась с вымыслом, так, что уж и не разобрать было, где одно, где другое - читать быстролетовскую биографию нельзя без благоговейного трепета.

О герое хочется говорить бесконечно, к сожалению, не могу того же сказать о книге. Иван Просветов в моем читательском списке новое имя и, с большой степенью вероятности, останется автором единственной биографии. Ну, хотя бы потому, что сделать из такого материала довольно унылое чтение, это еще постараться надо. Автор сумел.

То есть, я понимаю, что иметь дело с таким феерическим персонажем, который выстраивает свою биографию, ломая все каноны, весьма непросто. То и дело приходится поверять сказанное и документально подтвержденные сведения, равно как свидетельства очевидцев, чаще всего расходятся с тем, что рассказывает о себе герой.

А рассказывает он много, эпопея "Пир Бессмертных", практически полностью написанная во время лагерного заключения, которое длилось восемнадцать (только вдумайтесь!) лет. Так вот, одиннадцатикнижие - это фактически беллетризованная автобиография. Судя по всему, писателем наш герой был не то, чтобы очень хорошим, в одно время со ставшими впоследствии культовыми "Территориями" Олега Куваева в одном из толстых журналов вышел его "Para Bellum", сразу и прочно позабытый.

Сценарист тоже не самый удачливый. В год, когда Татьяна Лиознова приступила к съемкам "Семнадцати мгновений весны", на большие экраны вышел снятый по сценарию Быстролетова "Человек в штатском", шпионский боевик собравший вполне достойную кассу, где роль разведчика воплотил Юозас Будрайтис. А кто теперь вспомнит то кино?

И все-таки это была немыслимо яркая интересная жизнь. За возвращенное имя Ивану Просветову стоит быть благодарной.

|

|

Книга птиц восточной Африки. Посоветуйте похожее |

|

Метки: совет |

Про Мюнхгаузена |

Хотелось бы на старости лет перечитать историю, которую в детстве проигнорировал. Показалась скучной, после большой книги настоящих приключений, пусть и ненастоящих. Помню, что повесть названа в честь замка, где происходит действие. Хозяйка замка садится ужинать вместе с гостями, дверь открывается и появляется Мюнхгаузен. Что-то вроде этого. В интернете не найду ничего подобного. В сборнике были представлены произведения двух знаменитых авторов о приключениях барона, возможно, что повесть была написана третьим лицом. Название замка состояло из трёх слов вроде Снип-Снап-Снурре, но, конечно, не так, и все три части названия начинались на Ш. Буду благодарен, если кто вспомнит такое произведение.

|

|

"Катя едет в Сочи" Анна Матвеева |

Вся его ложь вырастала из желания быть честным с собой. Он был собственным двойником, а не искал сходства с другими, как это делает весь мир.

Как говаривал самый близкий нам географически из основоположников марксизма-ленинизма: "Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше". Это к тому, что о писательнице из Екатеринбурга Анне Матвеевой до этой книги ничего не знала. Хотя слышала, конечно, не могла не слышать о повести "Перевал Дятлова".

Кажется даже, книг с таким названием, появившихся практически одновременно, было две от разных авторов - так часто случается, темы витают в воздухе и более резонансное высказывание перетягивает на себя все потенциальное внимание. В этом случае, как ни печально, обеим книгам достались крохи с пиршественного стола "Битвы экстрасенсов" на ТНТ. Сюжет о загадочной гибели группы на перевале был едва не самым рейтинговым у этого одиозного шоу.

Хотя после, с "Завидным чувством Веры Стениной", номинированным на какую-то из престижных премий, могла бы заинтересоваться. Однако запомнилось название, но не имя автора, а дальше так и не выбрала времени прочесть. О чем сейчас жалею и не жалею. Первое, потому что могла бы читать рассказы, уже вооруженной знанием об авторе (ленинский стиль заразителен). Второе - потому что встреча с этой книгой мне только еще предстоит. А в том, что стану ее читать, теперь не сомневаюсь.

Итак, есть сборник "Катя едет в Сочи". и есть я - табула раса в части творчества писательницы. Девять рассказов и повестей, составляющих его, не то, чтобы прям совсем о двойниках и доппельгангерстве, это скорее промоход, рассчитанный на то, что потенциальный читатель скажет: о, двойники, я про всякое такое люблю. Двойничества здесь не больше, чем между Раскольниковым и Свидригайловым, в котором нас убеждало литературоведение школьного извода.

Равно не погрешив против истины, можно сказать, что это о том, как встретились два одиночества. И расстались или не расстались. О том, что любовь бывает долгою. а жизнь еще длинней. О том, что жизнь коротка, а искусство вечно. И еще о многих разных вещах, о каких в обыденности не слишком часто думаем, а задумавшись случайно, предпочитаем серьезной ментальной работе одну из этих расхожих сентенций.

На самом деле, титульный рассказ с броским названием, намекающим на некую авантюрность сюжета, наименее яркая из вещей сборника. Не потому что, плох, а потому что остальные круче. Героиня, переживающая сложный роман, случайно сталкивается с девушкой, так же бегущей от своей непростой любви или пытающейся бежать как раз в город-курорт. Они разные, как масло и вода, которые ни при каких условиях не смешиваются, но именно в эту минуту обеим нужна именно эта встреча, и их властно притягивает друг к другу, чтобы после отпустить каждую в движение по непересекающимся орбитам.

Замечательно хорош "Внук генерала Игнатьева", история афериста-виртуоза, с которым жизнь время от времени сталкивает хорошую девушку Юлю Вогулкину. В отличие от большинства, она не подпадает под обаяние новоиспеченного сына лейтенанта Шмидта, может быть потому, что у нее свое кино, куда более захватывающее, чем любой из сюжетов, какие могло бы предложить его феерическое, но неглубокое воображение?

Рассказ "После жизни", исполнен горькой трепетной нежности к вещам, чье существование длится после нашей смерти. Кошмарный "День недели была пятница...", не назову повесть даже попыткой исследования сути черноучительства, скорее констатация: у зла много способов подобраться к тем, кто считает себя защищенным, и лучше бы следовать по стезе добра, даже если сам воспринимаешь такое хождение как декларативное и формальное.

Жемчужина сборника для меня повесть "Слова" о художнике Мише Брусиловском, в сути, очерк биографии. Долгая непростая и прекрасная жизнь, уместившаяся в сорок страниц. Не потому, что большего количество пожалели, а потому что эти четыре десятка стоят иных четырех сотен. Всем, кто ценит короткую прозу, рекомендую, стоящая книга.

|

Метки: русская современная |

Максим Д.Шраер. Бегство. |

Я прочитала книгу Максима Д. Шраера «Бегство», где узнала много фактов о евреях – отказниках, проживающих в СССР. Воспоминания написаны человеком, родившимся в 1967 году и принадлежащим к « последнему советскому поколению». Книга написана на английском языке и позже переведена на русский.

Итак, «отказники» - это люди, подавшие документы на эмиграцию и получившие отказ. Автор описывает положение отказников на примере своей семьи. Родителей Максима Д. Шраера в декабре 1978 года заставили уволиться с престижной работы («родители продвигались вперед не по партийной линии, а как профессионалы высокого уровня»), чтоб получить документы на выезд. Получается, документы были поданы в 1978 году, а покинет автор и его родители страну 7 июня 1987 года, - «в этот год эмигрирует 8 тысяч». Причина столь длительного ожидания вызвана вторжением СССР в Афганистан, что привело к ухудшению отношений с Западом. Родители автора получили отказ, потом каждые полгода заново подавали документы, для того, чтобы в очередной раз получить отказ. Итак продолжалось почти 10 лет.

Автор приводит в своей книге такие данные, - «В 1979 году эмигрировало 51 тысяча евреев, в 1980 году - 20 тысяч, но «шлюзы уже закрылись». В середине 80 эмигрировали 1 тысяча человек в год». В 1990 году 200 тысяч евреев покинут СССР». Я думаю – как это много, 200 тысяч - это же, считай, целый город.

Как шла жизнь тех, кого не выпустили из СССР? « В середине восьмидесятых годов в СССР было 50 тысяч отказников, это была замкнутая община, отгороженная от тех евреев, которые не собирались эмигрировать». Отказники, потерявшие прежнюю достойную работу, работали кто сторожем, кто кочегаром. «Нелегко было поддерживать в себе надежду на эмиграцию».

Отец его, врач и писатель, Давид Шраер-Петров переводил с литовского, македонского языков, был членом Союза писателей с 1976 года. Отца автора после подачи заявления на выезд исключили из Союза писателей, «наша семья оказалась в изоляции, отцу тяжело далась трусость собратьев по литературной жизни». Потом он смог устроится работать по своей профессии в районную поликлинику эндокринологом. Материально жизнь наладилась, но начались преследования. Отец автора в книге воспоминаний «Водка с пирожными» вспоминает, как принял решение не идти в прокуратуру, несмотря на присылаемые повестки. «Я не ночевал дома. Прокуратура продолжала слать повестки. Я бродил по улицам Москвы. За мной следовали черные тени лимузинов КГБ». Отец попал в больницу, потом власти его все же оставили в покое.

Отказники организовывали семинары, где изучали иврит, иудаизм. Слушали западные радиостанции, которые глушились в больших городах, в маленьких – нет. Были разные формы протеста. Автор рассказывает о демонстрации 1987 года в поддержку Иосифа Бегуна, преподавателя иврита, активиста еврейского движения. Женщины встали рядом с женой и сыном Бегуна. Мама автора была на этой демонстрации, а он, Максим Шраер – нет. «Маму избили агенты госбезопасности в штатском и повалили на мостовую». Бегуна освободили из тюрьмы. Кроме демонстраций, 70 женщины организовали трехдневную голодовку под лозунгом «Отпусти народ мой», собираясь группой по 10 человек на квартирах, чтобы голодать. Они призывали всех солидарных с ними отправлять телеграммы лично Горбачеву, и с запада посыпался поток протестующих телеграмм.

После избиения мамы Максим вышел из комсомола. « И я хотел разделить с родителями долю отказников, хотел открыто бросить вызов системе».

Автор ходил с отцом в Хоральную синагогу, евреи называли ее горой или горкой. Был риск засветится, ведь везде «были стукачи и соглядатаи из рядов комсомольских активистов». На « горке» пели в хороводе «Хава Нагилу», стоя на месте и раскачиваясь, так как танцевать из-за большого количества людей было невозможно. Это было «слияние с ликующей толпой молодых евреев. Это было «выражением идентичности, еврейским парадом гордости и формой протеста, и бал дебютанток». Отдыхали евреи в эти тяжелые годы в Эстонии, в Пярну. Всей семьей люди ездили в одно и то же место каждое лето на длительный срок. « Отдых среди еврейских сверстников врачевал наши душевные раны». Автор пишет об эстонцах, которые не заставляли детей учить русский, несмотря на требования в школе. «Такая позиция была и протестом, и способом языкового самосохранения».

Автор, пока родители боролись за выезд и просто зарабатывали на жизнь - жил. Жил и учился в русскоязычной среде, ощущая свою «другость». Эстония, синагога – это были небольшие отдушины, нужные для того, чтобы перевести дух. Он рассказывает о том, как его, единственного еврея в классе, преследовали в школе, что он «6 лет дрался». Отец сказал ему, - «Если кто-то обзовет жидом, скажи, - я еврей и этим горжусь. Скажи спокойно. И если обидчик парень, дай ему в нос со всей силы». Похоже, сын не смог выполнить поручение отца, он не смог быть спокойным. Один из его школьных врагов говорил ему - «мне плевать, - еврей ты или нет, мне прикольно смотреть, как ты бесишься, когда тебя обзовешь жидом». «В драках я защищал свою еврейскую честь». Помог выстоять и победить обидчиков совет физрука, который приказал автору подтягиваться каждый день, хоть понемногу, но обязательно каждый день. Максиму Д.Шраеру не дали золотую медаль, его завалил на экзамене по физике человек, присланный из гороно. «У меня школьные воспоминания вызывают горечь и негодования».

Автор хотел поступать в медицинский институт, но от мечты пришлось отказаться. Он прислушался к мнению одного знакомого русского, сказавшего,- «Все лучшие врачи, - евреи, но они удавятся, не пустят вас в медицину. Они считают, что евреи,- неблагодарные люди. Пусть они поработают в этой.. больничке всю жизнь, как наша Раиса Иосифовна." Дети евреев - отказников учились в инженерных вузах, в «Промокашке», в Водном. Он выбрал, посовещавшись с родителями, слывший либеральным факультет почвоведения в МГУ, где на сто поступавших абитуриентов приходился один или два еврея. Поступать в институт нужно было обязательно, иначе - Афган. Сам он, став студентом, учил нелюбимые предметы, но «жизнь была полнокровной», «я погрузился в обычную круговерть .. интеллектуального и любовного соперничества». Впервые он не чувствовал себя одиноким чужаком среди своих однокашников, тем более, что курс был многонациональным. Он, будучи в летней экспедиции по стране, вдруг, сидя у костра, неожиданно для себя запел песню на иврите. Он объяснил недоумевающим однокашникам, что эта песня повествует о тоске по Родине и был удивлен, что однокурсники его не попрекнули. Я поняла, почему он запел. Все знают, что человек поет, когда ему хорошо. Правда, Максим Д. Шраер считал, что «антисемитизм не исчез бесследно, в студенческой среде расовые предрассудки приобрели более постоянные и подколодные формы».

Максим Д. Шраер придумал себе псевдоним и хотел опубликовать свои произведения. Он ходил по редакциям, упрекая сотрудников в том, что его не хотят публиковать, потому что он еврей. Автор сам спрашивает себя - « Почему так стремился опубликоваться в стране, из которой желал уехать навсегда?» Интересно читать о попытках молодого автора опубликоваться. Мне понравилось выражения, которые, вспоминая о начале литературной карьеры, Максим Д. Шраер приводит в книге - о некоем литературном деятеле он говорит, - « это пончик с говном», «жизнь сводила меня с литераторами, не оставившими типографского следа». В Пярну у отца и сына у каждого была своя пишущая машинка.

Автор задает себе вопросы,- «Почему я уехал, а если бы я не уехал». Самыми сильными строками мне показались вот эти, - «Россия, которую я познал в то лето, была провинциальной и деревенской, и, невзирая на нищету и заброшенность, она казалась мне не такой совковой, как жизнь больших советских городов, - словно бы эту Россию не изуродовали десятилетия советской неправды. Россию своего последнего лета я часто вспоминаю и вижу во снах. Эту страну мне уже не суждено разлюбить».

Да, автор тоскует по России. Я это поняла. Получается, что он одну родину покинул, а до другой, настоящей, так и не доехал, потому что живет он в США, в Бостоне. Удостоен национальной еврейской премии США в 2007 году. Большой путь прошел человек – от советского мальчика, которому в детском саду кричали – «Жид, жид, на ниточке дрожит» до профессора в Бостонском Колледже. Замечательно пишет. Я рада знакомству с этим писателем. Очень.

Много что задело за душу. Мрачный анекдот о том, как »Два украинца идут по Бабьему яру и слезы проливают, - «какие эти немцы сволочи, всех наших жидов перебили, а вот когда мы войдем в Германию, то уж мы ихним жидам покажем едрену мать». Запомнила описание чувства вины из-за того, что автор не пошел с мамой на демонстрацию в защиту Бегуна. «Как это нередко случается, когда мы испытываем стыд или смущение от своих собственных поступков, весь этот февральский день в памяти окутан густым туманом, детали размыты, ощущения притуплены. Неужели я на самом деле ничего не знал - или предпочел позабыть, подавить воспоминания?»

Рекомендую книгу.

|

|

"Людоедское счастье" Даниэль Пеннак |

А мне видится другой Дед Мороз, гигантский и прозрачный, возносящий над этой застывшей людской сумятицей свой жуткий каннибальский силуэт. У него вишнево-красный рот, у него белая борода, он добродушно улыбается. А из углов рта торчат детские ножки.

Тот же прием, который Стивен Кинг использовал в своем "Оно", немало поспособствовав профессиональному кризису и общему падению доходов аниматоров, чье приглашение на детские праздники в традиционном клоунском образе с той поры устремилось к нулю. К счастью, Даниэль Пеннак не так популярен, как Кинг, а светлый образ Рождественского Деда, ведущего родословную от св.Николая, не так-то легко замутить.

Да книга и не ставила цели опорочить или ниспровергнуть. Скорее напомнить о том, что волки могут рядиться в овечью шкуру, особенно постарев и одряхлев, при этом не переставая быть волками. Итак, "Людоедской счастье", первый из серии романов о семье Малоссенов, принесший Пеннаку мировую известность. Они парижане, хотя далеко не принадлежат к сливкам общества. Они живут в Белльвиле, неблагополучном на тот момент районе Столицы мира. Они многодетная семья, но совсем не в том смысле, в каком можно было бы подумать.

Бенджамен, старший в семье, первый из детей странной мамы, которая находится в вечном поиске нового спутника жизни, попутно обретая очередного ребенка от всякого следующего мужчины мечты. Дитя... сбрасывается на руки Бену и старшим детям, которых он уже успел вырастить. Скажете, так не бывает? Ну. в жизни чего только не бывает. Вот он человек, наделенный мощнейшей харизмой семьянина. Работает менеджером по претензиям в крупном супермаркете, работа не то, чтобы пыльная, скорее идиотическая и подловатая.

Но тут нужно вспомнить, что книга написана в далеком восемьдесят пятом, мир ощутимо потряхивает угрозой ядерной войны, о грядущем распаде лагеря соцстран и помыслить невозможно, до интернета, мобильной связи и соцсетей как до луны пешком. И о кризисе перепроизводства никто всерьез еще не говорит. Нет сегодняшнего уровня конкуренции среди производителей и продавцов, вековой торговый принцип Galorium Emptorium (качество на риске потребителя) еще не до конца изжит. Таким образом, магазин, продавший некачественный товар, заменит его, конечно, но по-настоящему серьезной проблемой может явиться судебный иск покупателя.

Так вот, Малоссен - тот человек в магазинной иерархии, чья задача - не допустить подачи иска. А уж как он будет действовать: убеждением, уговорами, давя на жалость (чаще всего именно так) то не забота работодателя. Он козел отпущения и сам должен справляться. Он и справляется - ему ведь надо кормить семью. Но не подумайте, что Бен считает себя галерным рабом. Свой вклад считает инвестицией в будущее и кто мы такие, чтобы говорить ему, что это не так?

С некоторых пор, однако, в магазине регулярно происходят теракты, в каждом из которых гибнет не больше одного-двух человек, окружающие отделываются испугом. Что? Да это же красный уровень! Ну нет, ну вспомните же, восемьдесят пятый, до башен-близнецов еще шестнадцать лет и все вокруг воспринимают эти взрывы, как безусловное зло, которое не может, однако, отменить предрождественских хлопот. Шоу маст гоу ван.

И разумеется, так выходит, что Бенджамен оказывается в непосредственной близости от каждого из взрывов. Козел отпущения, по большому счету - это не только работа, но и роль по жизни. Роль, которую ему придется сыграть во всех этих событиях, в достаточной степени будет окрашена тем же колоритом.

Там, на самом деле, страшные преступления из прошлого, о которых даже и сегодня, когда табуированных тем много меньше, нельзя подумать без содрогания. Но в целом книга производит впечатление легкой, беззаботной и праздничной, несмотря ни на что. Отчасти благодаря атмосфере, которую спустя пятнадцать лет подхватит и перенесет в свои книжки Дарья Донцова - заметьте, упоминаю о ней ничуть не в уничижительном смысле.

Такое: когда мир так враждебен, а жить страшно, лишь в кругу близких тебе людей обретешь радость и покой. А для того, чтобы они, эти ближние. у тебя были - культитвируй взаимную привязанность, любовь и дружбу, начав с себя. Отличная книга, хоть я не по ироническому детективу. Но мне повезло слушать ее в аудиоверсии, исполненной Игорем Князевым, который с любым материалом хорош, а с хорошим превосходен.

|

Метки: аудиокниги французская детектив |

"Война и мир в отдельно взятой школе" |

- И что делать:

- Если бы знать.

И это было бы прекрасным финалом, если бы внезапно подошедший человек в камуфляже не сказал им осипшим, но бодрым голосом:

- Расходитесь, нечего тут.

Понятие "роман-буриме" требует некоторого пояснения. В детстве большинство из нас играло в такую штуку, когда собиралась компания из нескольких человек, брался листок бумаги и первый рисовал голову какого-то существа, не обязательно человека, после чего край листа заворачивался, второй рисовал шею и верхнюю часть тела, третий нижнюю, четвертый ноги, после рулончик разворачивался к общей радости, потому что, получившийся тяни-толкай бывал очень смешным.

Когда стали постарше и выучились грамоте, писали послание коллективного разума, только в этом случае новая строчка отвечала на один из вопросов стандартного списка: Кто? С кем? Когда? Где? Что делали? Чем все закончилось? В результате могло получиться что-нибудь, вроде: "Василий Иваныч и Пятачок в шесть часов вечера после войны на городской помойке грабили банк и сдали в закрома Родины шесть центнеров с гектара". Такая бестолковая дребедень, но все веселились.

Роман-буриме строится примерно по тем же принципам, с той разницей, что каждый из участников, продолжающих повествование, знает список персонажей и содержание предыдущих глав. На заре коллективизма попытка сделать подобное в русской литературе уже была, роман "Большие пожары" собрал под одной обложкой двадцать пять видных литераторов, включая Грина, Бабеля, Новикова-Прибоя, Алексея Толстого, Зощенко, Леонида Леонова. О степени успешности можно судить хотя бы по по тому, что в коллективной памяти он не сохранился, несмотря на увлекательный сюжет с мистикой, конспирологией и фантастикой.

Мой читательский опыт включает знакомство с еще одним подобного рода примером коллективного творчества, хотя с меньшим числом участников. Роман "Рубеж", в создании которого на рубеже веков поучаствовали пять авторов: Олди, Дяченко, Валентинов - автономно, хотя два из трех участников в соавторстве, писавших тогда прекрасные книги. Но собравшись вместе, такой лабуды наваляли, после которой я их и по отдельности перестала читать.

"Война и мир в отдельно взятой школе" скорее не слом традиции коллективного письма, а закономерное продолжение. В очередной раз подтверждающее, что служение муз не терпит не только суеты, но и толпы. Носители яркой творческой индивидуальности, собравшись вместе, как ни печально, именно толпой становятся, а дар каждого, вместо приумножения, словно бы дробится и мельчает.

Сюжет прост: языковой гимназии и прилегающим к ней домам в хорошем старом районе Москвы грозит слом, с тем, чтобы выстроить на этом месте огромный торгово-развлекательный комплекс. Жителей, соответственно, расселят по окраинам, детей распределят по новым школам. С чем категорически не согласна инициативная группа десятиклассников, которые не хотят, чтобы была порушена их светлая дружба. Типа, компания распадется.

Оставим на совести соавторов явную фабульную и мотивационную хлипкость, мы как-бы понимаем, что цель здесь не рассказать внятную историю, а собрать вместе хороших талантливых людей и устроить междусобойчик, вроде капустника. Хотя такое допущение, согласитесь, переводит происходящее в условную песочницу, где взрослые дяди и тети лепят среди кошачьих какашек куличики: Мам, смотри, как у меня получилось!

Однако для невнятных целей и надобностей (не иначе, чтобы углубить школьную тематику) за основу как-бы взят толстовский "Война и мир". "Как-бы" - потому что единственное, что связывает получившуюся фантасмагорию с бессмертным романом, это имена персонажей, измененные, но узнаваемые. И может быть, еще обыкновение героев то и дело переходить с русского на иностранный (не забыли, гимназия языковая?)

В целом получилась изрядная белиберда, хотя отдельные фрагменты очень хороши. Внятный и логичный эпизод "Двенашка" Григория Служителя, интересный "Платон" Александра Григоренко, уморительно смешной "Не пей вина, Гертруда" Ильгара Сафата, жуткие "Волнушки" Дарьи Бобылевой. "Под дачным абажуром" Владимира Березина прямо-таки с философским подтекстом и совершенная феерия "За миллиард воль до конца света" от Николая Караева.

В то время, как главы от тех писателей, которых давно и нежно люблю, к чтению кого приступала, предвкушая пароксизм читательского счастья, совершенно не впечатлили. Все-таки наверно в одну повозку впрячь не можно. То есть, можно, но до Казани это колесо не доедет, даже и до Москвы не доедет.

|

Метки: русская современная |

Современная китайская литература — какая она? |

Друзья мои, а читаете ли вы современных китайцев?

Я, собственно, почему спрашиваю. Меня тут некая барышня недавно забанила за положительные высказывания в адрес китайской литературы. В общем, это смешно, конечно. Но надо признать, что я выступала с позиций «Пастернака не читал, но одобряю». Потому как «Цветы сливы в золотой вазе» — это, конечно, прекрасно, но читалось еще в подростковом возрасте, так что помню исчезающе мало, и перечитывать мне лень. А из современных я читала только китайцев американского происхождения, что, наверное, не очень считается, т.к. изначально они писали свои творения на английском.

Это я все к тому, что мне захотелось познакомиться с миром современной китайской литературы. Правда, нобелевского лауреата я читать не очень хочу, т.к. постмодернизм — не мой любимый жанр, а вот нормальную прозу, детективы или фэнтази я бы почитала.

Посоветуйте мне хороших китайских книжек, а? Которые вы читали. Идеально — с комментарием, про что книжка и чем хорошо.

Пока я читаю китайский полицейский детектив, и он очень даже неплох!

|

|

Популярная музыка из Виттулы. Микаель Ниеми |

|

|

"Как роман" Дэниэль Пеннак |

Культ книги восходит к устной традиции.

Если ответ на вопрос "Почему ребенок не читает и что делать, чтобы он полюбил чтение?" в принципе существует, то он здесь. В этом эссе Даниэля Пеннака. Небольшом по объему, но не по значимости.

Три факта, которые позволят составить представление об авторе: 1. он был плохим учеником, но стал прекрасным учителем; 2. в эссе "Как роман" он сформулировал десять принципов, которые вскоре стали известны как "Декларация прав читателей"; 3. мировую известность ему принесла серия нуарных детективов о семье из неблагополучного парижского района.

Итак, ребенок идет в свою комнату, потому что ему "надо читать". И это действительно так, завтра сдавать сочинение по "Госпоже Бовари", будь она неладна, а у него за две недели прочитано десять процентов от почти пятисотстраничной книги и как с этой долбаной Эммой управиться за последний оставшийся вечер, он ума не приложит. Как же он ненавидит читать!

Упс. А ведь вы всегда были ответственными родителями, вы столько делали для того, чтобы привить ему любовь к чтению, потребность в книге. И было время, когда ежевечернего чтения вслух ждал как лучшего завершения дня. Почему теперь так плохо? Где, на каком этапе все пошло не так? А что, если вернуться и попытаться разобраться.

И он возвращает нас в благословенные времена ритуала вечернего чтения. Которое было прекрасно, но порою так утомительно (признаемся себе). Помните, с какой откровенной радостью спихнули надоевшее бремя, когда он научился читать - теперь давай сам. Забыв, а вернее, не желая помнить, какая пропасть между умением и навыком, как трудно получить удовольствие от езды на велосипеде, пока толком не научился держать равновесие.

Мало того, мы еще и взяли на себя роль контролера-экзекутора: ну, расскажи, о том, что прочел, куда пошел и кого встретил принц, что и у кого он спросил? Ожидая от ребенка равномерного поступательного движения вперед и вверх, мы забываем, что жизнь строится по иным принципам, что у каждого свой ритм, а всякому рывку предшествует накопление потенциала, которое может казаться топтанием на месте или даже откатом назад.

Мы разочарованы, ребенок обескуражен, дезориентирован и хочет найти виноватого. Это не он, потому что каждый склонен оправдывать себя. И не мы, потому что мы его любимые родители. Ну конечно виновата во всем она, эта противная книга! А мы еще и лишаем его права смотреть телевизор, играть в компьютер, гулять, "пока не прочтешь от сих до сих и все мне не перескажешь!" - наказывая чтением.

Узнали себя? Я, к стыду своему, да. На самом-то деле, оба мои выросли читающими, хотя дочь бумажные, а сын отдает предпочтение аудиокнигам. Но ни один из детей не книжный гик, как я. Хотя и это не показатель, таких вообще немного. Значит тысячи часов чтения вслух даром не пропали. Любое зерно, упавшее в добрую почву, дает всходы. А все же советы Пеннака, как вернуть ребенку интерес к чтению, замечательно хороши, книгу от души советую всем родителям.

И в заключение та самая "Декларация прав читателей":

- Право не читать.

- Право пропускать страницы.

- Право не заканчивать книгу.

- Право перечитывать.

- Право читать что угодно.

- Право на боваризм (требует расшифровки, отчасти связано с тем,что Флобер пережил, описывая финал "Госпожи Бовари", когда тяжко слег с симптомами отравления мышьяком - переживание событий книги на физическом, физиологическом уровне).

- Право читать где угодно (в том числе за столом, в постели и в туалете).

- Право грабить (нет-нет, речь не о криминале, но о том, что читать можно с любого места, откуда тебе заблагорассудится).

- Право читать вслух (в нашей культурной традиции проговаривание это моветон, но иногда так хорошо написано, что проговорить, почувствовать слова на языке доставляет много радости).

- Право молчать (ты не обязан делиться глубоко интимным впечатлением от прочитанного).

От себя добавлю Право читать в той форме, какая тебе нравится. Это эссе пришло ко мне в аудиоформате, замечательно начитанное Игорем Князевым. Собственно, его исполнение и стало причиной, по которой взяла книгу до тех пор неизвестного мне корсиканца. Которого теперь люблю и стану читать еще.

|

Метки: аудиокниги французская |

"Смерти.net" Татьяна Замировская |

Вы вообще за что боролись? За то, чтобы гуглить или за независимость? Если за независимость - то становитесь независимыми. Иначе сами превратитесь в то, что можно только погуглить.

Смотрите. какая штука: в недалеком уже будущем люди научиваются копировать сознание. Не потому, что достигли в одночасье высот и глубин, позволивших понять, как оно устроено, где у него рычаги и кнопки (Ури-Ури, выясни, где у него кнопка, как он управляется). Все проще, чтобы копировать текст, не нужно прочитывать его и понимать - достаточно сунуть в ксерокс, чтобы копировать объект нет необходимости постигать его суть в платоновом смысле, когда имеешь 3D-принтер. Пользоваться не значит понимать, про суть электричества вам ни один специалист не объяснит, что не мешает миру стоять на нем.

Итак, они научились себя оцифровывать и сохранять в банках данных на случай внезапной смерти, ежегодно обновляя копии, чтобы максимально приблизить воспоминания. Почему на случай внезапной, а как же смерть от старости или болезни? Это правило, сохранять себя в максимально здравом уме и твердой памяти, такая посмертная этика, минимизировать страдания, хотя бы после смерти.

И вот она умирает, героиня-рассказчица. Погибает в теракте, так ей сообщают. В смысле, сообщают? В прямом. Это ведь не просто так делалось, не ради радости иметь оцифрованные копии сознания миллиардов, ничем не примечательных людей. Но за тем, чтобы иметь возможность продолжить внетелесное существование, активировав себя после смерти. То есть, общаться в сетях с родными и друзьями, без физического контакта (что жаль) - просто продолжить быть (что очень немало, когда альтернатива окончательно исчезнуть, правда ведь?)

Так вот, она умирает, и как водится, начинает налаживать контакты со всеми, с кем прежде была близка: мама, дочь, друзья, коллеги. Один только человек упорно не подтверждает зафренживания и вообще никак не связывается с ней. И это совершенно непонятно, потому что они прожили в любви и согласии двадцать три года. Почему, где он, как он, что с ним? Завел любовницу над ее неостывшим телом? Никто не дает ответа, ограничиваются обтекаемыми фразами. Она злится, обижается, после, смирившись, сама заводит новый роман.

А вы думали, цифровое бессмертие это только витание по интернетам? Не-ет, ради такого не стоило бы огород городить. У них настоящая жизнь там. С городами, улицами, домами и квартирами. Всего вдоволь, это ж нематериальное, какую намечтаешь себе обстановку. в той и живешь, хотя выбирают, что неудивительно, близкое к тому, что имели при жизни. И можно не работать (можно работать, если очень хочется). Рай? Можно и так сказать, хотя проблем хватает.

Цифровое посмертие от Татьяны Замировской на порядок превосходит попытку описать аналогичное, сделанную Нилом Стивенсоном в прошлогоднем "Додже" . И это не квасной патриотизм "наши лучче", тем более несостоятельный, что во-первых, родом она из Беларуси, а во-вторых, живет уже несколько лет в Штатах. Что не мешает быть одной из самых интересных и ярких русскоязычных писательниц современности. Не только мое мнение, Яна Вагнер, с ее превосходным литературным вкусом, высоко ценит прозу Замировской.

Мир, "Смерти.net", в самом деле, потрясающе достоверен и подробнейшим образом проработан, его странная невещественная вещественность берется восприятием без малейшего внутреннего сопротивления. Ты просто видишь это воочию и думаешь: а-а, вот как все устроено, ну примерно так я это себе и представляла (хотя на самом-то деле ничего подобного не представляла). Эта надпороговая естественность сама по себе дорогого стоит, но не она здесь главное.

Главное, конечно, кто убил Лору Палмер, тоиссь, вы понимаете, героиню-рассказчицу. Даже не так: Кто - выяснится достаточно скоро, вы ведь тоже не поверили в теракт? Но почему, за что, при каких обстоятельствах? И будьте уверены, эта интрига сохранится до последних страниц, разрешившись изящным впряжением в одну повозку эйнштейновой мыши и кота Шредингера, которые повезут, да еще как резво, вопреки всем опасениям.

Роман в длинном списке нынешнего Нацбеста и он достойно продолжил короткую прозу по которой мы прежде знали Татьяну Замировскую. Глубокая, сложная, интеллектуально и эмоционально насыщенная книга. И ах, как хорошо про собак. Я тоже захотела открывать двери, таскать коробки и быть абсолютно счастливой. Ради того, чтобы пережить физиологическую эйфорию одного этого эпизода, стоит читать.

|

Метки: русская современная |

читательский дневник. апрель |

1. Александра Литвина, Анна Десницкая «Транссиб. Поезд отправляется!». Дивно, дивно красивая книга. Крупноформатная (примерно А3), в раскрытом виде она уже едва умещается на коленях. Она рассказывает о городах и поселках, лежащих на пути из Москвы во Владивосток. Рассказывает и показывает. Тексты, собранные Александрой Литвиной, принадлежат местным жителям — детям и взрослым. Это коротенькие заметки о любимых локациях в городе, воспоминания о дедушке-железнодорожнике, советы, что попробовать в кафе на центральной площади. Кроме них есть еще и историческая справка, но, признаюсь, именно она мне была наименее интересна — даты, имена основателей, годы битв несут куда меньше эмоциональной информации, чем заметка о Детской железной дороге или хорошие новости о поголовье амурских тигров. Впрочем, ладно. Все равно самое главное в этой книге — иллюстрации! Милые, наивные и потрясающе талантливые, со множеством мелких деталей, которые хочется рассматривать долго-долго, чтобы ничего не упустить, и общим чувством любви ко всему этому. Что ДК с колоннами, что плацкартная полка, что заклеенные объявлениями обшарпанные гаражи — у Анны Десницкой все это выглядит очень уютным и родным. И хочется ехать в эти незнакомые города. А незнакомых (даже по названию) в книге оказалось немало.

2. Тони Хоукс «С холодильником по Ирландии: „Гиннеса“ много не бывает». Замечательно написанная история лихого и дурацкого путешествия автостопом через всю Ирландию. Тони Хоукс — британский комик, который однажды по пьяной лавочке поспорил, что готов выйти на трассу с холодильником. Наутро все протрезвели и готовы были забыть глупый спор — но тут он обнаружил, что ему и правда этого хочется. Ой, как я его понимаю! Дальше его ждали отличные приключения, клевые знакомства, множество недоумения, бесконечные пабы, халявные гостиницы и даже секс в собачьей будке! И море самоиронии. Самоирония спасет мир.

3. Ксения Букша «Питерские каникулы». Заглавной частью сборника встала легкая летняя сатирическая повесть про 17-летнего юношу с хорошо подвешенным языком, который приезжает в Петербург сдавать экзамены, а в силу своей бесшабашности и юности наобум вступает в две противодействующих партии сразу. Впрочем, особенной политики в книге не будет, потому что деятельность обеих партий заключается главным образом в распитии — что и позволяет отлично совмещать членство. Кроме повести, в сборнике еще с десяток рассказов, и многие из них тоже весьма хороши.

4. Анна Сандермоен «Секта в доме моей бабушки». Книга о секте Столбуна, действовавшей в 1970–1990-е годы. Об этой секте я услышала впервые, когда дочь Эдуарда Успенского, которая тоже против воли провела в ней несколько лет, решилась выступить против того, чтоб именем ее отца называли премию детской литературы, и рассказала, на что он ее обрек. Анна Сандермоен — ее сестра по несчастью, тоже проведшая «в коллективе» половину детства. Она написала эту книгу отчасти в рамках личной терапии — чтобы отделить от себя этот опыт и уже взрослой переосмыслить его. Столбун, якобы лечивший мир от шизофрении (путем прижигания хлорэтилом ягодиц и пальцев ног), изобрел нечто настолько шизофреническое, что сейчас кажется невероятным, что в это верили и посвящали этому свою жизнь. И тем не менее у него было действительно много последователей, в том числе среди интеллигенции, среди известных творческих людей — и они отдавали своих детей в такие вот передвижные лагеря, веря, что это спасет их, а не погубит... Это очень страшная, странная и неприятная информация. Но то, как Анна Сандермоен рефлексирует и перерабатывает этот опыт, делает эту книгу большим, чем просто шокирующее свидетельство.

5. Стивен Кинг, Джо Хилл «Высокая зеленая трава». Джо Хилл — псевдоним сына Стивена Кинга. «Высокая зеленая трава» — их общий рассказ, небольшой по объему, но оказавшийся достаточным для того, чтобы снять по нему фильм (2019, я не смотрела и, пожалуй, не стану). Ужастик про людей, которые заблудились в траве, больше тут ничего не расскажешь. Кроме разве что еще одной эмоции, которую не удержать: фу! Ну и жесть! И это вы писали вместе, отец и сын?!

6. Виктор Пелевин «Искусство лёгких касаний». Сборник из двух повестей и одного рассказа. Заглавную повесть, признаюсь честно, не осилила, отчасти из-за ее формы: это как бы набросок романа (причем не пелевинского, а некоего молодого и не слишком талантливого автора), поверхностный чертеж, который, однако, становится выразительно прописан в некоторых местах, а потом снова превращается в синопсис. Игра, возможно, любопытна, но у меня не пошла. Зато повесть «Иакинф» — про горную прогулку компании москвичей в обществе проводника с удивительным прошлым, вполне хороша, а рассказ «Столыпин» про тюремную философию — стилистически прекрасен, забавен и мудр.

7. Джон Кракауэр «В разреженном воздухе». В 1996 году Джон Кракауэр в качестве журналиста совершил восхождение на Эверест в составе горной экспедиции. Погода, внезапно ухудшившаяся, пока они были на вершине, привела к трагедии, и девять альпинистов погибли. Кракауэр остался жив в тяжелом испытании и написал эту книгу в попытке восстановить события, понять, что стало причиной этих смертей, досконально разобраться и перепрожить эту историю. Лично для меня эта книга оказалась ценной по другим причинам — мне давно хотелось понять, что и как чувствуют люди, совершающие восхождение на самую высокую точку земного шара, ради чего они тратят огромные деньги, силы, время, подвергают себя смертельной опасности, что они переживают там, на вершине, так ли высока эта эйфория, как гора?! Шокирующей была информация, что эйфорией там и не пахнет — к тому времени человек уже настолько не в себе от длительного кислородного голодания, что едва способен окинуть взглядом низлежащий мир и ужаснуться тому, что теперь надо идти обратно. Кракауэр очень мощно описал тяготы восхождения и жизни на большой высоте — даже без бурь и ошибок, в штатном режиме это едва выносимо. Кажется, в таких условиях погибнуть проще, чем выжить.

8. Анастасия Изюмская, Анна Куусмаа и др. «Мама на нуле». Очень хорошая книга о родительском выгорании. Стократ полезней «Выгорания» Нагоски. У нее много авторов: пятнадцать личных историй непростого родительства: послеродовые депрессии, особые дети, детские реанимации да и просто недосып, превращающий первые годы жизни с ребенком в ад; за историями следует подборка весьма дельных статей о выгорании от разных психологов; а в третьей части книги — практический материал, который можно немедленно применить. Кто-то в родительском сообществе посетовал: «Эта книга не решает проблем». Не решает. Книги вообще не решают проблем — они их озвучивают, высвечивают, они показывают пути. И вот с этой задачей книга справляется отлично — выгорание становится видимым и понятным, его проще отследить на начальных этапах, а когда человек понимает, что с ним, ему уже немного проще себе помочь.

9. Малкольм Гладуэлл «Гении и аутсайдеры». Это книга-исследование, посвященная причинам, благодаря которым люди становятся успешны. О чудо, в ней не скажут: «Неудачи уходят! Достаточно использовать простой советский...» И не скажут, что каждый способен добиться успеха, стоит только поверить в себя. Гладуэлл разбирает истории разных успешных людей из разных времен и наглядно поясняет, что секрет их успеха не столько их личная доблесть, сколько сочетание места, времени, семьи и культуры, в которых им удалось родиться. С одной стороны, я люблю его уже за этот дискурс. С другой — никак не разберусь, какие выводы надо из этого сделать. Ну, не завидовать Биллу Гейтсу, это понятно. Не торопиться отдавать детей в школу, пока они к ней не готовы. Учить математику на китайском. Помогать детям чувствовать себя вправе говорить со взрослыми. А что, вполне себе выводы вырисовываются! Опять же, вдруг кто завидовал Биллу Гейтсу. Так самое время перестать.

10. Гауте Хейволл «Язык огня». Из аннотации, что-то типа «По городу пронеслась череда пожаров, кто же это мог сделать?», мне показалось, что книга окажется детективом, но нет, и поджигатель, и причины, и мотив известны практически с первых страниц. Но роман сентиментален в хорошем смысле: разбирая эту историю спустя тридцать лет, копаясь в истории города и собственной семьи, герой оживляет его жителей — своих дедушек-бабушек, умирающего отца, их соседей, их чувства, их страхи. Нет, это не автобиографический текст, хотя он производит именно такое впечатление. Он основан на чужих реальных событиях.

|

|

Кино-литературная игра |

если кому интересно. Речь идет о киноадаптациях (не экранизациях) литературных произведений.

|

|