ћой внутренний ребЄнок давно просит высказатьс€ на одну весьма увлекательную тему, и на этот раз € не стану ему запрещать это. ќн в своЄ врем€ умом и душой пережил и впитал в себ€ много потр€сающих историй от братьев —тругацких и хочет теперь донести до вас, друзь€, —амый Ѕольшой ¬згл€д из всех, которые способен угл€деть. ѕоэтому, € и мой внутренний ребЄнок, мы хотим попытатьс€ очертить развитие человечества на ближайший миллиард лет тому вперЄд. Ёто амбициозно, но вполне теоретически оправдано. ќбоснование этого прогноза и сам этот прогноз описаны в этой статье.

ƒавно замечено, что стадии поэтапного развЄртывани€ красоты и сложности человеческих систем не просто фрактальны, но фрактальны во все мыслимые стороны. ћы везде встречаем подобие — большие этапы структурно похожи на малые, этапы внутриутробного развити€ реализуют подобие этапов биологической эволюции вида, стадии становлени€ индивидуального разума похожи на стадии исторического развити€ коллективных социальных систем. Ёкономические стадии и формируют, и определ€ютс€ стади€ми культуры, уровн€ми личных внутренних ценностей и ступен€ми роста сложности инструментов, средств производства. ¬оистину, всЄ переплетено, взаимообусловлено. ¬сЄ св€зано.

¬от примеры нескольких вариантов именовани€ стадий разных линий развити€ у разных исследователей:

• архаическа€, магическа€, мифическа€, рациональна€, плюралистическа€, интегральна€ — это стадии мировоззрений по √ебсеру;

• бежевый, фиолетовый, красный, синий, оранжевый, зелЄный, жЄлтый, бирюзовый, коралловый — это стадии ценностей в спиральной динамике;

• симбиотическа€, импульсивна€, защищающа€с€, конформистска€, добросовестна€, индивидуалистична€, автономна€, конструкт-сознающа€, эго-сознающа€, надличностна€ — это стадии развити€ самости у ЋЄвинджер и ук-√ройтер;

• недифференцированна€, магическа€, мифически-буквальна€, конвенциональна€, индивидуально-рефлексивна€, объедин€юща€, универсально-всеобща€ — это стадии веры по ‘аулеру.

—уществует целый р€д других исследований. ен ”илбер заметил, что довольно часто исследователи описывали реалии казалось бы разных стадий до удивлени€ схожим €зыком. ќн свЄл параллели между описанием этих стадий в свои знаменитые таблицы, приведЄнные в книге «»нтегральна€ психологи€». “аким образом, можно с определЄнной долей обобщени€ говорить о том, что стадии развити€ различных человеческих форм существовани€ (интеллект, ценности, мораль, секс, мировоззренческие системы и др.) также фрактально подобны.

¬озьмЄм стадии спиральной динамики, которую мне в последнее врем€ нравитс€ описывать в музыкальной метафоре, в подобие теории струн. ажда€ следующа€ струна в лучшем случае возникает как награда за качественное исполнение аккорда на предыдущих струнах. ¬ худшем случае, она обозначаетс€ в результате резонанса со звучанием окружающей социальной музыки, и тогда человек может получить некий незаслуженный суррогат звучани€ более тонкой струны, не научившись толком играть на собственных более основательных, грубых струнах. Ёто рождает трудности в развитии, и, одновременно, создаЄт услови€ дл€ обильных и разнообразных мутаций в смысловом пространстве, что, в целом, всЄ равно способствует эволюционному процессу.

»так, в терминах спиральной динамики и моей авторской струнной метафоры, перва€,бежева€ струна, отвечает за базовое выживание (личности, семьи, социальной группы, бизнеса, общества, человечества). ¬тора€, фиолетова€ струна, главным эволюционным навыком имеет научение понимать себе подобных и характеризуетс€ обильным ритуальным мифотворчеством. “реть€, красна€ струна, эволюционно рождает желание беспредельной свободы и стремление к личному индивидуальному счастью. „етвЄрта€, син€€ струна, устанавливает уважение к чести, пор€дочности и достоинству, прививает осознанное соблюдение закона и поддержание пор€дка. ѕ€та€, оранжева€ струна, приносит с собой мощь рационального мышлени€ вне догм и жЄстких установок. Ўеста€, зелЄна€ струна, формирует принципы взаимоуважени€, толерантности, принимает многообразие как должное.

ѕрежде чем перейти к седьмой струне, жЄлтой, начинающей второй пор€док стадий, обратите внимание на то, что все эти шесть струн словно бы присутствуют в становлении каждой струны. ”дивительно то, что стадии развити€, которые, как мы видели, по-разному определ€ютс€ у разных исследователей, подобны по своей структуре —јћ» —≈Ѕ≈, что, впрочем, ожидаемо в контексте фрактальных аналогий. Ќапример, возьмЄм оранжевую стадию. ¬ самом начале про€влени€ рационального критического мышлени€ встречаютс€ адептами вечного закона и пор€дка в штыки, и ей требуетс€ известна€ сноровка, чтобы выжить. ѕотом она с удивлением осматриваетс€ и пытаетс€ робко обозначить первые взаимосв€зи, пользу€сь новым мышлением, подстраива€сь и мимикриру€. ѕотом рацио провоцирует революционные трансформации и завоЄвывает себе обширный плацдарм. ƒалее следует фаза укреплени€ положени€, опись, инвентаризаци€ зан€тых позиций, формализаци€ общих терминов. » вот следует расцвет — оранжевый в оранжевом — системного мышлени€, прорывы в технологи€х, открыти€ и изобретени€. «авершаетс€ стади€ постепенным ув€данием на фоне бесконечных нарочито уважительных дискуссий и нарциссичного самолюбовани€, так иногда свойственных дл€ звучани€ зелЄной струны. „то, впрочем, органично подготавливает систему либо к краху, если она оказалась в целом слаба и тогда эволюци€ сравнивает неудавшуюс€ ветку с землЄй, либо к возникновению нового, более сложного мышлени€, которому теперь предстоит проходить через собственные шесть микро-стадий становлени€, укреплени€ и ув€дани€.

ѕрежде чем перейти к седьмой струне, жЄлтой, начинающей второй пор€док стадий, обратите внимание на то, что все эти шесть струн словно бы присутствуют в становлении каждой струны. ”дивительно то, что стадии развити€, которые, как мы видели, по-разному определ€ютс€ у разных исследователей, подобны по своей структуре —јћ» —≈Ѕ≈, что, впрочем, ожидаемо в контексте фрактальных аналогий. Ќапример, возьмЄм оранжевую стадию. ¬ самом начале про€влени€ рационального критического мышлени€ встречаютс€ адептами вечного закона и пор€дка в штыки, и ей требуетс€ известна€ сноровка, чтобы выжить. ѕотом она с удивлением осматриваетс€ и пытаетс€ робко обозначить первые взаимосв€зи, пользу€сь новым мышлением, подстраива€сь и мимикриру€. ѕотом рацио провоцирует революционные трансформации и завоЄвывает себе обширный плацдарм. ƒалее следует фаза укреплени€ положени€, опись, инвентаризаци€ зан€тых позиций, формализаци€ общих терминов. » вот следует расцвет — оранжевый в оранжевом — системного мышлени€, прорывы в технологи€х, открыти€ и изобретени€. «авершаетс€ стади€ постепенным ув€данием на фоне бесконечных нарочито уважительных дискуссий и нарциссичного самолюбовани€, так иногда свойственных дл€ звучани€ зелЄной струны. „то, впрочем, органично подготавливает систему либо к краху, если она оказалась в целом слаба и тогда эволюци€ сравнивает неудавшуюс€ ветку с землЄй, либо к возникновению нового, более сложного мышлени€, которому теперь предстоит проходить через собственные шесть микро-стадий становлени€, укреплени€ и ув€дани€.

“еперь вернЄмс€ к стади€м т.н. второго пор€дка. ƒалее лэр √рейвз, чьи работы положены в основу спиральной динамики, снова утверждает принцип фрактального подоби€, но уже в большем масштабе, говор€ о том, что второй виток —пирали в некотором смысле повтор€ет первый, но на новом уровне сложности и красоты. ∆Єлта€ струна, возникающа€ вследствие виртуозного исполнени€ ћузыки ∆изни на всех предыдущих шести струнах, €вл€ет собой новый вариант выживательных стратегий. ƒействительно, преодолева€ мышление первого пор€дка, у индивида словно бы выбиваетс€ почва из-под ног — нет больше ориентиров, нет заведомо правильных ценностей, нет томного чувства уверенности ни во вчера, ни в сегодн€, ни в завтра. ∆Єлта€ струна учит нас принимать естественный хаос вещей, не пыта€сь искусственно ограничивать скрытую в нЄм колоссальную созидательную силу.

Ѕирюзова€ струна €вл€етс€ подобием фиолетовой. ќна придаЄт нашему мышлению новые формы единени€ с ѕриродой, побужда€ нас тщательно изучать таинственные законы эволюции, аккуратно экспериментировать на глобальном уровне и стремитьс€ выращивать новые смыслы так, чтобы они составл€ли Ќатуральный ƒизайн, чтобы новые человеческие системы имели естественные формы, в которых ни одна струна не осталась бы без уникально подобранной гармоничной партитуры.

ќ про€влени€х коралловой струны нам приходитс€ только гадать, еЄ звучани€ пока не видно и не слышно в современной общественной жизни. Ќо зато именно здесь моему внутреннему ребЄнку, которого € представил вам в начале этой статьи, есть чем поживитьс€ и есть где порезвитьс€. ≈сли вз€ть фрактальный принцип за основу, то мы получаем следующие теоретически предсказанные характеристики кораллового. Ёто мышление формата «мир дл€ мен€», в чЄм-то повтор€ющее красную стадию и имеющее, возможно, космоцентричное сознание, пришедшее на смену мироцентричному. Ёгоцентричны мы на бежевом и красном («√осударство — это €!»), этноцентричное мышление зарождаетс€ на фиолетовом и устанавливаетс€ на синем («ћы — советский народ!»), мироцентричное мышление начинаетс€ на оранжевом, крепнет на зелЄном, отмен€€ государственные границы, так мешающие торговле, распространению знаний и заботе о всеобщем благососто€нии. Ќа бирюзовой струне может начать формироватьс€ космоцентричное сознание, осознанно принимающее человечество и каждого из людей как олицетворЄнный результат 14 миллиардов лет развити€ ¬селенной, эволюции жизни и эволюции мышлени€.

»так, кораллова€ струна, уподобл€€сь красной, способна радикально преобразить жизнь человечества, перейд€ к активным действи€м по обеспечению осознанного содействи€ тому, что на этой стадии осознаЄтс€ глубоко личным интересом: способствовать развЄртыванию эволюции сознани€. ќдной из очевидных проблем современной цивилизации €вл€етс€ отсутствие идеологии взрослени€. ≈сли мы ещЄ более-менее знаем, что делать с детьми, в этом есть хоть кака€-то определЄнность, то взрослое развитие не имеет очерченной направленности. ¬озможно, коралловый сможет насто€ть на становлении пожизненного образовательного процесса, основанного на получившей должное развитие интегральной всеобъемлющей и продолжающей наполн€тьс€ карте архитектуры человеческого сознани€. „еловеческие формы социального взаимодействи€, живые города, станут живительными средами дл€ торжества всЄ более сложных форм самореализации личности.

ќпасность этого процесса налицо — все опыты человечества по форсированию развити€ личности и общества заканчивались трагически. » последнее, что € хотел бы видеть в страшном сне — это цитата из ена ”илбера на воротах концлагер€, сжигающего в своих печах «негодный эволюционный материал». Ќо следует учесть, что речь не идЄт о мышлении первого пор€дка — коралловый прошЄл через опыт сострадани€, он мудр и терпелив, дл€ него мистическое воспри€тие всеединства €вл€етс€ даже не пиковым переживанием, но ежечасной очевидностью. –ечь идЄт о весьма глубокой, сострадательной, де€тельной и активной форме человеческого мышлени€, способной проводить значимые различи€, уважать и выстраивать гармоничные иерархии, руководствоватьс€ и Ѕџ“№ холистическим мировоспри€тием. оторое не имеет первопор€дковых предрассудков относительно избегани€ вс€ческих и любых проблем, сложностей, боли, конфликтов. «елЄна€ м€гкотела€ иллюзи€ о том, что нужно всем «сделать хорошо», не полезна дл€ эволюции, она приводит к праздному проз€банию целых поколений граждан, паразитирующих на благостной социальной политике государств и не способных сыграть собой ничего сложнее и выше красно-синих потребительских аккордов. Ёволюци€ рождает сильные, смелые, €ркие решени€ тогда, когда новые смыслы рождаютс€ в услови€х жизни, требующих про€влени€ силы, смелости и неординарного мышлени€. оралловый способен начать создавать услови€, при которых жизнь не будет казатьс€ нам мЄдом, но при этом не потребует человеческих жертв.

“ак вот, кораллова€ струна воспела славу эволюции сознани€ и сформировала общество с новыми формами непростых социальных игр, в котором люди с рождени€ до смерти перманентно учатс€ быть сложнее и прекраснее. „то же дальше? ÷вета дл€ второго витка синего ещЄ официально не придумали. ЌазовЄм его двусиним. —труна этого цвета расширит новый эволюционный пор€док и возведЄт его в виде нового закона жизни. я не знаю, замечали ли вы, но в этом мире всЄ устроено очень-очень правильно? Ѕоль и страдани€ заставл€ют нас быть сильнее телом и духом. Ћюбовь к другому человеку делает нас ближе и мудрее, €вл€€сь естественной формой самотрансценденции — теперь «€» это «мы», здесь работает общий холистический закон превосхождени€ и включени€. ¬оспитание ребЄнка с неизбежностью обеспечивает нам мощнейшую форму психотерапии, при которой мы перепроживаем свои жизни сначала с детьми, а потом ещЄ раз с внуками. ƒостига€ зрелости и вход€ в преклонные годы, мы, име€ за плечами богатый жизненный опыт, стремимс€ не дать разрушить так тщательно возводимое здание своих действительных заслуг этому младому и незнакомому племени юнцов, норов€щих ежеминутно ставить под сомнение то, во что мы вкладывались годами. ћы становимс€ консерваторами, обеспечива€ молодым свежим умам с первого взгл€да непроходимые трудности, которые, однако, способствуют эволюции. Ёти трудности порождают неординарные и неожиданные мутации в пространстве новых смыслов, поскольку новые ростки ментальной жизни вынуждены прокладывать себе дорогу через уложенный нами асфальт проторенных дорог.

¬от эта многомерна€ правильность естественного хода жизни способна восторжествовать на всей планете под аккомпанемент двусиней струны. ќна поправит возможные перекосы коралловых экспериментов и создаст мощное, но совершенно органичное движение внутри неизбежной дл€ всех вновь пришедших в этот мир людей двойственной сансары — от боли к радости, от проблем к решени€м, от рабства к свободе. »збавление из пут двойственности, так называемое просветление, которое часто выноситс€ на флаг современной зелЄной духовностью, иногда, если не сказать часто, приносит в наши дни вместе с собой не только счастье, но и разруху, поскольку несвоевременно накладываетс€ на самость, неспособную виртуозно и €рко играть на первых шести струнах души. »ли психоделические эксперименты, или взорвавша€с€ внутри ума хитра€ бомба неоадвайты, или удачно сложившиес€ страницы книги ¬иктора ѕелевина способны не только создать дл€ вас сегодн€ устойчивый доступ к счастью присутстви€ в этом бесконечном мгновении, но и навсегда исключить вас из вс€кого эволюционного процесса, сделав вашу жизнь похожей на ботанический сад с нерадивым хоз€ином, в котором ничего не нужно делать и всЄ происходит само. — каской на голове и — благостной улыбкой современные просветлЄнные собирают цветочки, называ€ себ€ самой жизнью и отказыва€сь быть вовлечЄнными в жизнь. »х эго, вопреки похоронным заверени€м, продолжает жить, €вл€€сь по сути, формой социального и материального про€влени€ ƒуха. Ёто слабое эго сбежало из тюрьмы сансары на воздушном змее, склеенном из разноцветных марок, но списано эволюционным процессом за дальнейшей бесполезностью. Ёто, впрочем, всех устраивает.

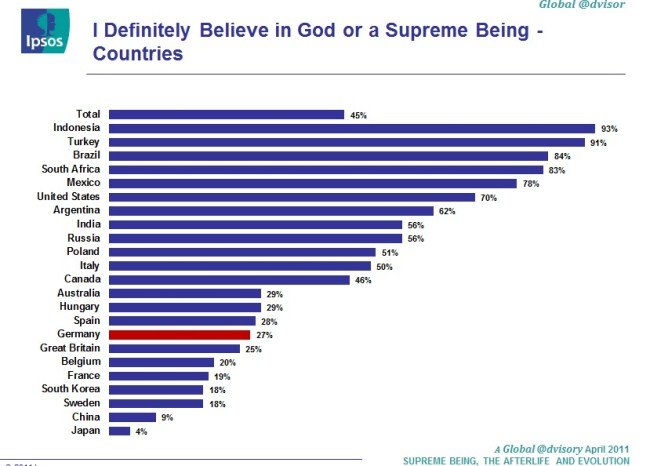

ƒействительно, неверо€тно значимый опыт недвойственного переживани€ способен перевернуть жизнь человека. ¬ пиковом переживании он или она прикасаетс€ к экологичному естеству мироустройства, выход€ при этом из эгоцентричного к мироцентричному и даже космоцентричному мышлению; человек узнаЄт себ€ в Ѕоге и Ѕога в себе, это восхитительно и прекрасно. я надеюсь, что двусин€€ струна сможет выстроить в нас формы естественной духовности, в которой каждый человек, причастившийс€ ƒуха, будет иметь честь вернутьс€ в мир, нес€ с собой не украденный, но прин€тый огонь, и будет жить в двойственных услови€х несовершенного мира, дар€ люд€м жар своей души и способству€ тому, чтобы люди смещали своЄ эго с пьедестала только тогда, когда оно будет достаточно сильным и умелым. ћне сложно представить себе форму такого быти€. ¬р€д ли это будет похоже на новую религию, но € уверен, что ко времени, когда эта музыка начнЄт звучать уверенно и сильно, ƒух в нас перестанет ходить на костыл€х религий, т.е. цепл€тьс€ за жЄсткие формы чествовани€ своего присутстви€, но сможет чувствовать себ€ уверенно и свободно во вс€ком про€влении своего естества, в том числе и в традиционном.

”пом€нутый ¬иктор ѕелевин в своей книге о вампирах рисует метафору медитативной практики как длительное зависание вампира вниз головой в специальной комнате. ¬ этой комнате, однако, встроен будильник, способный разбудить пробуждЄнное сознание от пребывани€ в безвременной бесконечности блаженства и вернуть его к де€тельному присутствию в мире. “аким будильником может стать дл€ нас двуоранжева€ струна. ¬озможно, одна из причин, по которой мы не слышим сейчас голоса древних цивилизаций с далЄких звЄзд, это про€вление нездоровой формы двусиней струны, способной превратить цивилизацию в овощную культуру просветлЄнных ботаников, трат€щих всЄ своЄ врем€ на трансцендентальную медитацию, пассивно созерца€ единство ‘ормы и ѕустоты, вместо того, чтобы ежедневно быть таким де€тельным единством. ѕодобна€ тупикова€ ветвь эволюции может надолго заблокировать стремление ƒуха к познанию ¬селенной в еЄ самых неверо€тных про€влени€х, т.е. заблокировать экспансию цивилизации за пределы домашней планеты. ƒвуоранжева€ струна сможет вывести нас на новые горизонты постижени€ реальности, разрушив очередную благостную удовлетворЄнность двусиней струны. ћожет быть, эта нова€ музыка прозвучит дл€ нас освоением и заселением планет —олнечной системы. ћожет быть, это будет, наконец, едина€ теори€ пол€, способна€ дать доступ к освоению и использованию неверо€тно мощных форм энергии. ћожет быть, это будет анализ естественных биологических мутаций человеческого вида и аккуратное содействие позитивным формам этих мутаций на генетическом уровне. Ќа этом этапе весьма веро€тно по€вление новых, неведомых нам теперь опасных вызовов, которые всегда возникают совместно с обретаемой мощью. —овременное оранжевое мышление с ними может не справитьс€, двуоранжевое имеет безусловно больше шансов.

ƒвузелЄна€ струна даст нам реализацию мечты о —одружестве обитаемых миров, развитие которых за сотни лет может получить уникальные и противоречивые формы. » нужно будет всех объединить, примирить, найти новые духовные формы единства космической фазы человеческого развити€, погасить вновь возникшие на основании немыслимых пока основани€х экологические проблемы. ƒвузелЄна€ струна, возможно, сможет постичь новые тайны сознани€ как такового, позволив искусственному интеллекту обрести естественную душу. –авные права дл€ людей и люденов1 – вот арена политической жизни, на которой способна про€витьс€ велика€ глубина музыки, создаваемой аккордом из первых двенадцати струн человеческой души. “рудна€ победа в этой борьбе создаст услови€ дл€ возникновени€ новой неверо€тно мощной цивилизации, уважительно принимающей людей как своих предков и предшественников, и способной совершить новый «квантовый скачок» к новым стади€м развЄртывани€ эволюции духа.

¬ажно понимать, что речь сейчас не идЄт о таком плоском и даже, € бы сказал, пошлом пон€тии, как трансгуманизм, галлюцинации адептов которого не уход€т за первопор€дковое оранжевое желание оснастить человека неразумного новым телом и новыми инструментами дл€ быстрого прин€ти€ линейных неэкологичных решений. ƒл€ того, чтобы осознать различие идей этого текста от идей трансгуманизма важно понимать, что люди, о которых € пишу здесь, устроены столь сложно, что не были готовы всерьЄз прин€ть приоритет формы над содержанием ещЄ в возрасте, который сегодн€ мы называем детством. ќни не единожды уходили и возвращались к вновь и вновь потр€сающим своей бесконечностью и глубиной источникам ƒуха. ќни серьЄзны и легки, они продуманы и спонтанны, они осознанно играют в “ворение как “ворцы.

Ќа все описанные событи€ может уйти не один дес€ток тыс€ч лет. я не верю, что современный человек неразумный способен на такие подвиги. ћы слишком эго– и этно-центричны. ћироцентричную позицию не занимает на сегодн€ ни одно государство, не говор€ уже о космоцентричной. ѕоэтому, честно говор€, € не думаю, что та цивилизаци€, которую мы видим сейчас, справитс€ с вызовами на своЄм пути и научитс€ поступательно двигатьс€ по этапам развити€. «а всю историю развити€ человечества мы научились быстро и качественно выстраивать только красно-синий пор€док. —овременный оранжевый слишком корыстен, он не видит действительно большой картины за своими, казалось бы, глобальными интересами. —овременный зелЄный недостаточно силЄн, он обитает в мире иллюзий, выдаЄт желаемое за действительное, он, на мой субъективный взгл€д, не имеет достаточного опыта дл€ преодолени€ актуальных вызовов одновременно экспоненциального роста технологий коммуникации и наступлени€ архаичных сине-красно-фиолетовых радикальных религиозных групп. ¬озможно, что эта цивилизаци€ рухнет, повергнув под собой, но не стерев полностью достижени€ науки и культуры. “ак было уже не раз и не два в истории человечества, и мы не застрахованы от новых трагедий.

Ёто печально, если вы отождествл€ете себ€ с представителем определЄнного народа или даже человечества. Ќо дл€ человека как переднего кра€ олицетворЄнной эволюции, уверенное закрытие неуспешного проекта — это смелый шаг в правильном направлении. ћожет быть, действительно следует обрушить неуклюжую современную ¬авилонскую башню, основанную на шатких задранных вверх экспонентах, чтобы новое здание было более сложным и красивым. » так стоит поступать столько раз, сколько потребуетс€, чтобы смыслы, рождающиес€ в люд€х, обретали прочную и уверенную силу, были жизнеспособны и восхитительны в своей функциональности и духовной глубине!

«десь имеет смысл увидеть про€вление следующей фрактальной эманации эволюционного процесса. ѕо сути, все этапы, которые мы теперь называем первым пор€дком, следует называть… бежевым пор€дком! ќтчасти, мои пессимистичные оценки будущего теперешней цивилизации стро€тс€ снова на фрактальной аналогии — бежева€ стади€ развити€ человечества длилась дес€тки тыс€ч лет и это весьма длительный срок, по сравнению с двум€ сотн€ми лет новейшего прогресса. Ќовые стадии развЄртывались всЄ быстрее и быстрее. ѕоэтому бежевый пор€док из шести стадий, возможно, будет разрушатьс€ и воссоздаватьс€ много раз. ¬еро€тно, это будет происходить до тех пор, пока мы не научимс€ при помощи вс€кий раз немногочисленных, но сильных и мудрых людей, в ком звучат бирюзовые и коралловые струны, воспитывать подрастающее поколение так, чтобы кажда€ нова€ струна возникала естественным способом, а не так, как сейчас — по принуждению или по вынужденному резонансу с нав€зчивыми общественными стандартами.

¬ы следите за моей мыслью? ѕосле многих итераций бежевого пор€дка мышлени€, мы научимс€ уверенно выходить на следующий пор€док, в котором мы теперь выдел€ем жЄлтый, бирюзовый и т.д. Ёту новую совокупность из шести стадий следует называть фиолетовым пор€дком. »менно его мы описали выше со звучанием его жЄлтых, бирюзовых, коралловых, двусиних, двуоранжевых и двузелЄных струн. «а фиолетовым пор€дком последует красный пор€док со струнами трибежевой, трифиолетовой, трикрасной и т. д.

„то может произойти на красном пор€дке развити€ человечества? ћожет быть это будут первые дальние экспансии, межзвЄздные экспедиции и/или проникновение в другие измерени€ пространства-времени, которые буквально недоступны дл€ белковых форм жизни. Ќа этом фрактальном витке из шести стадий мы «завоюем» себе солидную часть галактики. Ќа синем пор€дке из шести стадий мы переживЄм упадок и возрождение отдалЄнных колоний и объединение их в одну… только не »мперию, это первопор€дковые красно-синие галлюцинации, а подобие –еспублики, что, впрочем, тоже родом из этого же фильма. Ќе думаю, что сценарий ««вЄздных войн» способен хоть отдалЄнно описать мотивы и поведение людей или люденов, в которых звучит целый оркестр струн первого, второго, третьего и четвЄртого пор€дков, но, веро€тно, только так мы способны предчувствовать наше будущее, так работает сейчас наша интуици€, не облада€ пока должным опытом и знани€ми.

„то может произойти на красном пор€дке развити€ человечества? ћожет быть это будут первые дальние экспансии, межзвЄздные экспедиции и/или проникновение в другие измерени€ пространства-времени, которые буквально недоступны дл€ белковых форм жизни. Ќа этом фрактальном витке из шести стадий мы «завоюем» себе солидную часть галактики. Ќа синем пор€дке из шести стадий мы переживЄм упадок и возрождение отдалЄнных колоний и объединение их в одну… только не »мперию, это первопор€дковые красно-синие галлюцинации, а подобие –еспублики, что, впрочем, тоже родом из этого же фильма. Ќе думаю, что сценарий ««вЄздных войн» способен хоть отдалЄнно описать мотивы и поведение людей или люденов, в которых звучит целый оркестр струн первого, второго, третьего и четвЄртого пор€дков, но, веро€тно, только так мы способны предчувствовать наше будущее, так работает сейчас наша интуици€, не облада€ пока должным опытом и знани€ми.

ћожет быть, оранжевый пор€док даст нам технологии, способные создавать и разрушать звЄзды, лечить от умирани€ целые планеты, се€ть на них семена жизни и помогать эволюции ƒуха разворачиватьс€ в неверо€тных формах инопланетной жизни. «елЄному же пор€дку возможно придЄтс€ справл€тьс€ с неверо€тными масштабами гравитационной экологической катастрофы, едва не погубившей галактику и запрещать оголтелую прогрессорскую де€тельность на далЄких планетах, довер€€сь естественному ходу вещей.

Ќа описанные здесь событи€ может уйти несколько дес€тков миллионов лет. ќбещанный миллиард лет встанет перед вами, если вы попытаетесь представить себе, как может трансформироватьс€ человечность на новом мета-фиолетовом мета-пор€дке мышлени€, который наступит в результате усвоени€ мета-бежевого пор€дка, состо€щего из бежевого обычного пор€дка, фиолетового пор€дка, красного пор€дка, синего пор€дка, оранжевого пор€дка и зелЄного пор€дка, каждый из которых состоит из «привычных» нам стадий-струн описанных лэром √рейвзом.

ј ведь ещЄ должны быть мета-мета-пор€дки…

¬прочем, нет никакой возможности говорить об этом даже гипотетически. ѕопытатьс€ это представить не могу ни €, ни мой внутренний ребЄнок, поклонник творчества братьев —тругацких, который пр€мо сейчас неверо€тно доволен возведЄнной конструкцией. ѕравда, он немного опасаетс€ шквала слишком взрослой критики, но € уверен, что смогу его от неЄ защитить. »менно дл€ этих целей € облик свой текст в рамки детской фантазии, вооружЄнной взрослыми модел€ми, чтобы у вас не возникало стремлени€ спорить со всем этим всерьЄз. я не приму вашей серьЄзной критики, она тут не уместна. ¬прочем, если вдруг ваши собственные внутренние мальчики и девочки захот€т освободить спутанную взрослым опытом фантазию и наполнить этот —амый Ѕольшой ¬згл€д и все вышеописанные мета-пор€дки увлекательным содержимым — добро пожаловать!

„етырнадцать миллиардов лет ћастерица ¬селенна€ создавала мир, в котором законы физики ровно таковы, чтобы создать услови€ дл€ возникновени€ тех, кто смог бы эти законы обнаружить. ¬селенна€ сделала дл€ нас всЄ, что могла, теперь дело за нами. Ќам приоткрылись законы красоты ¬еликой ћузыки, которую мы зовЄм эволюцией. ћы в самом начале, мы амбициозны, самоуверены, молоды, чертовски талантливы и отвратительно бездарны. ћы пытаемс€ играть первые аккорды на новеньких трепетных струнах своих душ, сбива€сь и пута€ ноты. ¬переди у нас бесконечное количество шансов потер€ть и обрести всЄ, умереть и возродитьс€, сжечь тома библиотеки јлександрии и переписать их заново. я не знаю, есть ли хоть малейшие основани€ у моих прогнозов из этой статьи сбытьс€. я даже буду рад, если сбудутс€ не все из них. Ќо € уверен в том, что люд€м сегодн€ имеет смысл работать над тем, чтобы формировать свой Ѕольшой ¬згл€д, не бо€сь наделать ошибок, и вы только что прочли мою попытку сделать это.

∆ить так, чтобы осознавать мелодичность или какофонию каждого шага, чтобы вкладывать силу рук, смелость разума и тепло сердца в каждый поступок — вот наш выбор без выбора. ћы вплетены в развЄртывание красивой и сильной ћузыки, воспевающей искусство танца пор€дка и хаоса, духа и материи, радости и боли, созидани€ и разрушени€. ƒавайте играть в это всеми струнами наших душ!

ѕримечани€

Legion-media.ru

Legion-media.ru

ѕрежде чем перейти к седьмой струне, жЄлтой, начинающей второй пор€док стадий, обратите внимание на то, что все эти шесть струн словно бы присутствуют в становлении каждой струны. ”дивительно то, что стадии развити€, которые, как мы видели, по-разному определ€ютс€ у разных исследователей, подобны по своей структуре —јћ» —≈Ѕ≈, что, впрочем, ожидаемо в контексте фрактальных аналогий. Ќапример, возьмЄм оранжевую стадию. ¬ самом начале про€влени€ рационального критического мышлени€ встречаютс€ адептами вечного закона и пор€дка в штыки, и ей требуетс€ известна€ сноровка, чтобы выжить. ѕотом она с удивлением осматриваетс€ и пытаетс€ робко обозначить первые взаимосв€зи, пользу€сь новым мышлением, подстраива€сь и мимикриру€. ѕотом рацио провоцирует революционные трансформации и завоЄвывает себе обширный плацдарм. ƒалее следует фаза укреплени€ положени€, опись, инвентаризаци€ зан€тых позиций, формализаци€ общих терминов. » вот следует расцвет — оранжевый в оранжевом — системного мышлени€, прорывы в технологи€х, открыти€ и изобретени€. «авершаетс€ стади€ постепенным ув€данием на фоне бесконечных нарочито уважительных дискуссий и нарциссичного самолюбовани€, так иногда свойственных дл€ звучани€ зелЄной струны. „то, впрочем, органично подготавливает систему либо к краху, если она оказалась в целом слаба и тогда эволюци€ сравнивает неудавшуюс€ ветку с землЄй, либо к возникновению нового, более сложного мышлени€, которому теперь предстоит проходить через собственные шесть микро-стадий становлени€, укреплени€ и ув€дани€.

ѕрежде чем перейти к седьмой струне, жЄлтой, начинающей второй пор€док стадий, обратите внимание на то, что все эти шесть струн словно бы присутствуют в становлении каждой струны. ”дивительно то, что стадии развити€, которые, как мы видели, по-разному определ€ютс€ у разных исследователей, подобны по своей структуре —јћ» —≈Ѕ≈, что, впрочем, ожидаемо в контексте фрактальных аналогий. Ќапример, возьмЄм оранжевую стадию. ¬ самом начале про€влени€ рационального критического мышлени€ встречаютс€ адептами вечного закона и пор€дка в штыки, и ей требуетс€ известна€ сноровка, чтобы выжить. ѕотом она с удивлением осматриваетс€ и пытаетс€ робко обозначить первые взаимосв€зи, пользу€сь новым мышлением, подстраива€сь и мимикриру€. ѕотом рацио провоцирует революционные трансформации и завоЄвывает себе обширный плацдарм. ƒалее следует фаза укреплени€ положени€, опись, инвентаризаци€ зан€тых позиций, формализаци€ общих терминов. » вот следует расцвет — оранжевый в оранжевом — системного мышлени€, прорывы в технологи€х, открыти€ и изобретени€. «авершаетс€ стади€ постепенным ув€данием на фоне бесконечных нарочито уважительных дискуссий и нарциссичного самолюбовани€, так иногда свойственных дл€ звучани€ зелЄной струны. „то, впрочем, органично подготавливает систему либо к краху, если она оказалась в целом слаба и тогда эволюци€ сравнивает неудавшуюс€ ветку с землЄй, либо к возникновению нового, более сложного мышлени€, которому теперь предстоит проходить через собственные шесть микро-стадий становлени€, укреплени€ и ув€дани€.

„то может произойти на красном пор€дке развити€ человечества? ћожет быть это будут первые дальние экспансии, межзвЄздные экспедиции и/или проникновение в другие измерени€ пространства-времени, которые буквально недоступны дл€ белковых форм жизни. Ќа этом фрактальном витке из шести стадий мы «завоюем» себе солидную часть галактики. Ќа синем пор€дке из шести стадий мы переживЄм упадок и возрождение отдалЄнных колоний и объединение их в одну… только не »мперию, это первопор€дковые красно-синие галлюцинации, а подобие –еспублики, что, впрочем, тоже родом из этого же фильма. Ќе думаю, что сценарий ««вЄздных войн» способен хоть отдалЄнно описать мотивы и поведение людей или люденов, в которых звучит целый оркестр струн первого, второго, третьего и четвЄртого пор€дков, но, веро€тно, только так мы способны предчувствовать наше будущее, так работает сейчас наша интуици€, не облада€ пока должным опытом и знани€ми.

„то может произойти на красном пор€дке развити€ человечества? ћожет быть это будут первые дальние экспансии, межзвЄздные экспедиции и/или проникновение в другие измерени€ пространства-времени, которые буквально недоступны дл€ белковых форм жизни. Ќа этом фрактальном витке из шести стадий мы «завоюем» себе солидную часть галактики. Ќа синем пор€дке из шести стадий мы переживЄм упадок и возрождение отдалЄнных колоний и объединение их в одну… только не »мперию, это первопор€дковые красно-синие галлюцинации, а подобие –еспублики, что, впрочем, тоже родом из этого же фильма. Ќе думаю, что сценарий ««вЄздных войн» способен хоть отдалЄнно описать мотивы и поведение людей или люденов, в которых звучит целый оркестр струн первого, второго, третьего и четвЄртого пор€дков, но, веро€тно, только так мы способны предчувствовать наше будущее, так работает сейчас наша интуици€, не облада€ пока должным опытом и знани€ми.