Больше интересного - в нашем Telegram-канале https://t.me/zrklo

Источник

Я ,Елена Барымова, — психолог,

клинический психолог, квантовый процессор LHS ( QHS, Recall Healing, RPT, Matrix Energetics Ричарда Бартлетта ), сертифицированный терапевт QHS, Системный дизайнер, регрессолог, практик Реинкарнационики, целитель, духовный психолог.

Работаю с состояниями потока жизни:http://lifehealingspace.com/sostoyaniya/

Мой профессиональный сайт :http://lifehealingspace.com/

Запись на консультирование онлайн по скайпу и вживую в Москве:http://lifehealingspace.com/konsultatsii/

Вот уже 19 лет я с радостью помогаю людям выйти из состояний глубокого кризиса или застоя, глубоко исследовать себя, определиться в своем выборе, освободить свою жизнь от страданий, боли, неудач, болезней , повторяющихся негативных ситуаций, разобраться в отношениях, в самом себе, найти свое предназначение или определиться в сложной жизненной ситуации и увидеть мир, себя по-новому, открыть новую страницу в своей жизни, внести лейтмотив радости, гармонии и любви в свой мир. И это большое мое счастье!

В работе использую глубинные психологические техники :

QHS (QUANTUM HEALING SPACE – MENTAL AND EMOTIONAL FREEDOM- Рафал Рословец и Кинга Душиньска), Биологика (GNM)( Роберто Барнаи), Recall Healing ( Исцеление воспоминанием- Жильбер Рено), RPT (РПТ- 1,2,3- Rapid Personal Transformation-Быстрая личная трансформация- Саймон Роуз), Matrix Energetics Ричарда Бартлетта, Исцеление временных линий СэлРейчел, Реинкарнационика (Марис Дрешманис), Системное моделирование (Александр Зелинский) , психологическое консультирование с картами Симболон— расстановки, символическое моделирование, прогнозирование(Нина Фролова), ПЭАТ, ТАТ, холодинамический процессинг, техника инверсивной волны( Стив Ротер), Духовная психология(Стив Ротер), работа с метафорическими картами, системные расстановки по методу Хелингера, Структурная психосоматика (Андрей Минченков),

благодаря чему складывается свой собственный авторский метод Квантового процессинга LHS , который позволяет успешно и быстро решать следующие проблемы:

*Повторение негативных ситуаций и сценариев в жизни и отношениях

* Проблемы, связанные с чувством собственного достоинства, самореализацией

* Проблемы в личной жизни

* Проблемы во взаимоотношениях с людьми противоположного пола, в семье, с родственниками или друзьями, с родителями или детьми, с сотрудниками и деловыми партнерами; неосознаваемое сопротивление общению и контакту;

* Различные состояния субъективного внутреннего дискомфорта,

страхи , фобии: боязнь вождения автотранспорта, страх высоты, одиночества, потери близких, замкнутых пространств, чувство отверженности и т.д.

* Эмоциональные состояния: стресс, повышенная нервозность,меняющееся настроение, потеря контроля над эмоциями, тяжелые переживания, агрессивность, обида, злоба и прочее;

*Депрессия

* Духовные кризисы

* Травмы эмоциональной сферы и посттравматический стресс: насилие, предательство , потери и т.п.

* Зависимости: курение, алкоголь, проблемы с перееданием, привязанность к играм, социальным сетям;

* Неумение воспринимать, выражать свои чувства и прочее;

* Блокирование развития своих успешных качеств, творческих способностей;

* Неприятие перемен в жизни, подмена настоящего прошлым (в отношении людей, личного или профессионального опыта, происшествий);

* Проблемы, касающиеся разрушения границ личности: факты эмоционального или физического насилия, неумение совершить выбор, нерешительность и прочее;

* Проблемы с деньгами, долговые обязательства, отсутствие денег, неумение или нежелание зарабатывать;

* Работа и бизнес: отсутствие работы и вынужденность работать, бессилие на рабочем месте, невезение в бизнесе, неумение определиться в профессиональном плане;

* Проблемы в сексуальной сфере;

* Хронические болезни, физические недостатки, соматические симптомы (различного рода боли и другие недомогания на физическом уровне)

* Изменение устаревших и нежизнеспособных жизненных сценариев, родовых программ,моделей и шаблонов поведения и способов взаимодействия с миром, людьми, самим собой, решение внутренних конфликтов

*Работа с состояниями

Я являюсь сертифицированным терапевтом Исцеления временных линий и практиком Реинкарнационики.

Подробнее об этом вы можете прочитать на странице Консультации.

Электронная почта: light2811@list.ru

elena.barymova@gmail.com

Телефон: +7 926 454 17 08

Скайп: light2811

Активные и пассивные мужчины в отношениях |

Даже, когда не самый симпатичный парень действует уверенно, дарит цветы, конфеты, приглашает в кино, женщина чувствует себя женщиной. Она ощущает, как активное мужское «янь» делает когнитивный массаж ее женскому «инь». Женщина остается пассивной, ее добиваются, на нее влияют, ей владеют.

Как сказал отечественный социолог И.Кон: «Мужчина — скрипач, а женщина — скрипка, из которой он благодаря своему таланту и мастерству, с помощью своего смычка извлекает чарующие звуки». Именно это делает женщину женственной.

Женщину возбуждает активный, уверенный в себе мужчина, потому что рядом с ним, она может позволить себе оставаться слабой и пассивной. В это время она чувствует себя защищенной и может с доверием раскрыться происходящему.

И как иногда не идет «пассивность» мужчине в глазах женщины! Здесь полярность пассивности и активности упрощенно проявляется, как способность защищать и потребность в защите: ты либо защитник, либо ищешь места за щитом у защитника.

«Ноги» у этого феномена растут с раннего детства. Ребенок чувствует себя защищенным, «как за каменной стеной» рядом с родителями. Взрослые заботятся о ребенке, берут ответственность за его поступки, выручают, во всем помогают и учат жизни.

Взрослеть и расставаться с этой «защитой» молодым людям бывает нелегко. Поэтому такая забота о душевно-младших запросто переходит в то, что психологи называют гиперопекой — такой заботой, которая для взрослеющего человека становится одной большой «медвежьей услугой» — вечным костылем на самостоятельном пути по жизни.

Находясь под опекой, человек избавлен от бремени ответственности за свои поступки, у него не возникает потребности становиться взрослей, и тогда велико искушение остаться инфантильным, слабым и пассивным человеком, который не готов встречать и преодолевать жизненные трудности.

Многие молодые люди переносят потребность в «родителях» во взрослую жизнь. Тогда мужчина, например, склонен искать «аналог» матери в лице своей жены. А жена может воспринимать мужа как заботливого отца, особенно, когда у них заметная разница в возрасте. В какой-то степени заменой родителей для подопечных становится начальство на работе, старший друг, брат – любой человек, на которого получается свалить заботу и ответственность за свою жизнь.

Некоторые пары вполне удовлетворены таким положением, когда мужчина – под каблуком за щитом женщины. Особенно склонны к пассивности интроверты. Им психологически проще оставаться в тени, и смиренно принимать обстоятельства, нежели брать инициативу в свои руки. Это — не правило, а закономерность.

Здесь хочу сделать важную оговорку. Может показаться, что экстраверсия – это признак сильного и смелого человека, который, превозмогая страх, научился действовать. На самом деле настоящим вызовом для экстраверта является уединенное погружение в свой внутренний мир, от которого он старательно прячется в событиях, встречах, компаниях и пр. суете. Экстраверт боится одиночества также сильно, как интроверт – активного публичного участия в массовых мероприятиях. Экстраверт забывается в движении физической реальности, чтобы не ощущать своих страхов.

«Рафинированный» экстраверт может выглядеть активным и мужественным, но при этом оставаться весьма поверхностным в переживаниях. Так сильный мужчина чувствует себя школьником, когда речь заходит о его чувствах.

Интроверт может выглядеть глубоким, вдумчивым и разборчивым, когда дело касается интуиции, творчества, отношений, выражения чувств. Но у него часто возникают сложности в том, что касается «реальных» действий. Скажем, пригласить девушку на свидание для пассивного интроверта может оказаться целым событием, наполненным яркими переживаниями, страхами и ожиданиями. Экстраверт тоже умеет переживать. Но для него переживания практически неотделимы от действий.

Грубо говоря интроверты, порой, слишком заморачиваются – усложняют события своими переживаниям, раскручивают мысли и эмоции вокруг простых действий до крайности. Экстраверты, напротив, к отдельным событиям относятся слишком просто, действуя, как слон в посудной лавке там, где требуется чуткость и разборчивость.

При этом далеко не каждый пассивный в отношениях мужчина – обязательно интроверт. Экстраверты чувствуют себя уверенней в сфере действий, как таковой, но могут робеть и бояться новых шагов в узких конкретных, эмоционально заряженных сферах, где срабатывает страх отказа. Точно так же, далеко не каждый активный в отношениях мужчина – обязательно экстраверт. Интроверты способны действовать уверенно, когда четко знают, чего хотят.

А в целом, можно сказать, что экстраверты активны на событийном уровне и остаются скованными и робкими в сфере собственного внутреннего мира. Интроверты, напротив, знают себя значительно лучше, но слабо ориентируются во внешней среде.

Для душевного взросления важно уметь брать ответственность и делать хотя бы небольшие сознательные шаги за пределы зоны комфорта. Экстравертам – в своем внутреннем мире, интровертам – во внешнем.© Игорь Саторин

********************************************************************************

|

Что вы не знали об эпигенетике: гены и клеточная память |

Ржешевский Алексей

Эпигенетика — это бурно развивающееся в последние годы направление современной науки. Наиболее очевидна роль эпигенетических механизмов в процессах развития, когда из клеток раннего зародыша, ДНК которых совершенно одинакова, возникает множество различающихся между собой специализированных клеток взрослого организма.

Оказалось, однако, что эта роль не исчерпывается только развитием и может проявляться и после его завершения. Исследования последних лет показали, что здоровье человека может в значительной степени зависеть от того, в каких условиях происходило его раннее развитие. Выявлено также, что эпигенетические модификации могут передаваться и последующим поколениям, влияя на различные фенотипические проявления у детей и даже внуков. Знаете ли вы, что наши клетки обладают памятью? Они помнят не только то, что вы обычно едите на завтрак, но и чем питались во время беременности ваши мама и бабушка. Клетки хорошо помнят, занимаетесь ли вы спортом и как часто употребляете алкоголь. Память клеток хранит в себе ваши встречи с вирусами и то, насколько сильно вас любили в детстве. Клеточная память решает, будете ли вы склонны к ожирению и депрессиям. И во многом благодаря клеточной памяти мы отличаемся от шимпанзе, хотя имеем с ним примерно одинаковый состав генома. Эту удивительную особенность наших клеток помогла понять наукаэпигенетика.

Эпигенетические ландшафты

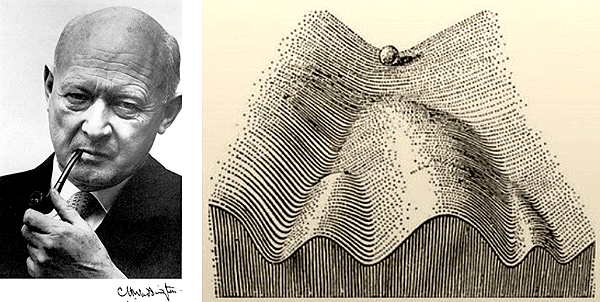

Эпигенетика — довольно молодое направление современной науки. И пока она не так широко известна, как ее «родная сестра» — генетика. В переводе с греческого приставка «эпи-» означает «над», «выше», «поверх».

Если генетика изучает процессы, которые ведут к изменениям в наших генах, в ДНК, то эпигенетика исследует изменения активности генов, при которых первичная структура ДНК остается прежней. Эпигенетика похожа на «командира», который в ответ на внешние стимулы (такие, как питание, эмоциональные стрессы, физические нагрузки) отдает приказы нашим генам усилить или, наоборот, ослабить их активность. Пожалуй, самое ёмкое и в то же время точное определение принадлежит выдающемуся английскому биологу, нобелевскому лауреату Питеру Медавару: «Генетика предполагает, а эпигенетика располагает».

Развитие эпигенетики как отдельного направления молекулярной биологии началось в сороковых годах прошлого столетия. Тогда английский генетик Конрад Уоддингтон сформулировал концепцию «эпигенетического ландшафта» (рис. 1), объясняющую процесс формирования организма.

Прошло несколько десятилетий, прежде чем эпигенетику стали воспринимать серьезно, как новую научную дисциплину. Такое положение сохранялось долго потому, что эпигенетика своими выводами подрывала устоявшиеся в генетике догмы.

Например, относительно наследования приобретенных признаков. Почти зеркально повторилась ситуация с открытием Б. Мак-Клинток мобильных элементов генома, в которые полвека мало кто хотел верить. Но после серии определяющих работ, проведенных в 70-х годах прошлого века Джоном Гёрдоном, Робином Холлидеем, Борисом Ванюшиным и другими, эпигенетику стали наконец воспринимать всерьез.

И уже недавно, на рубеже тысячелетий, был проведен ряд блестящих экспериментов, после которых стало ясно, что эпигенетические механизмы влияния на геном не только играют важнейшую роль в работе систем организма, но и могут наследоваться несколькими поколениями. Сразу в нескольких лабораториях были получены свидетельства, заставившие генетиков сильно задуматься.

Рисунок 1. К.Х. Уоддингтон и его рисунок «эпигенетического ландшафта». Шарик вверху обозначает первоначальные неспециализированные клетки зародыша. Под воздействием генетических и эпигенетических сигналов клетке будет задана траектория онтогенеза (развития), и она станет специализированной — клеткой сердца, печени и т.д.

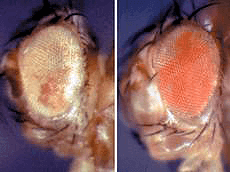

Рисунок 2. Глаза двух дрозофил. Разная окраска глаз обусловлена эпигенетическими изменениями.

Так, в 1998 году Р. Паро и Д. Кавалли проводили опыты с трансгенными линиями дрозофил, подвергая их тепловому воздействию. После этого дрозофилы меняли цвет глаз, и этот эффект — уже без внешнего влияния — сохранялся у нескольких поколений (рис. 2). Как обнаружилось, хромосомный элемент Fab-7 передавал эпигенетическую наследственность в процессе как митоза, так и мейоза.

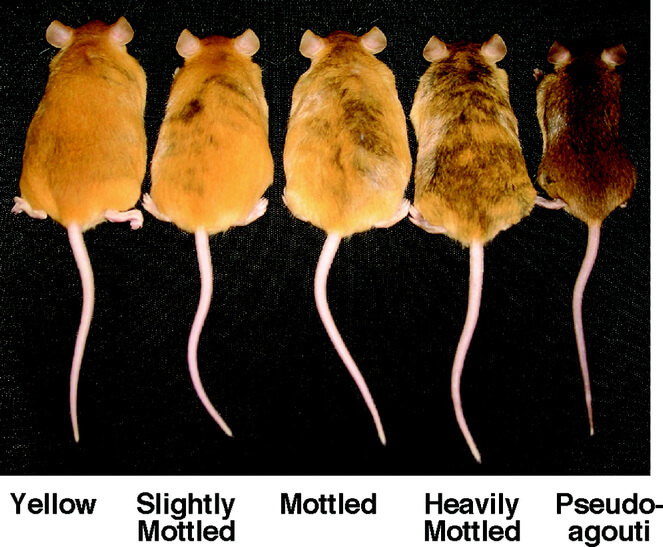

В 2003 году американские ученые из Дюкского университета Р. Джиртл и Р. Уотерленд провели эксперимент с беременными трансгенными мышами агути (yellow agouti (Avy) mouse), которые имели желтую шерсть и предрасположенность к ожирению (рис. 3)*

Они добавляли в корм мышам фолиевую кислоту, витамин В12, холин и метионин. В результате этого появилось нормальное потомство без отклонений. Пищевые факторы, выступавшие донорами метильных групп, путем метилирования ДНК нейтрализовали ген агути, вызывавший отклонения: фенотип их Avy-потомства изменялся за счет метилирования CpG-динуклеотидов в локусе Avy.

Причем воздействие диеты сохранялось и в нескольких последующих поколениях: детеныши мышей агути, родившиеся нормальными благодаря пищевым добавкам, и сами рожали нормальных мышей. Хотя питание у них было уже обычное, не обогащенное метильными группами.

Рисунок 3.* Подопытные мыши из лаборатории Рэнди Джиртла. Видно, как происходит изменение в окрасе шерсти детенышей в зависимости от приема матерью доноров метильных групп — фолиевой кислоты, витамина В12, холина и метионина.

Вслед за этим, в 2005 году, журнал Science опубликовал работу Майкла Скиннера и его коллег из Вашингтонского университета. Они обнаружили, что, если в пищу беременным самкам крыс добавлять пестицид винклозолин, у их потомков мужского пола резко снижается количество и жизнеспособность сперматозоидов.

И эти эффекты сохранялись на протяжении четырех поколений. Была четко установлена их связь с эпигеномом: ухудшение репродуктивной функции коррелировало с изменениями метилирования ДНК в зародышевой линии.

Ученые были вынуждены сделать сенсационный вывод: вызванные стрессом эпигенетические изменения, не затронувшие последовательность нуклеотидов ДНК, могут закрепляться и передаваться следующим поколениям!

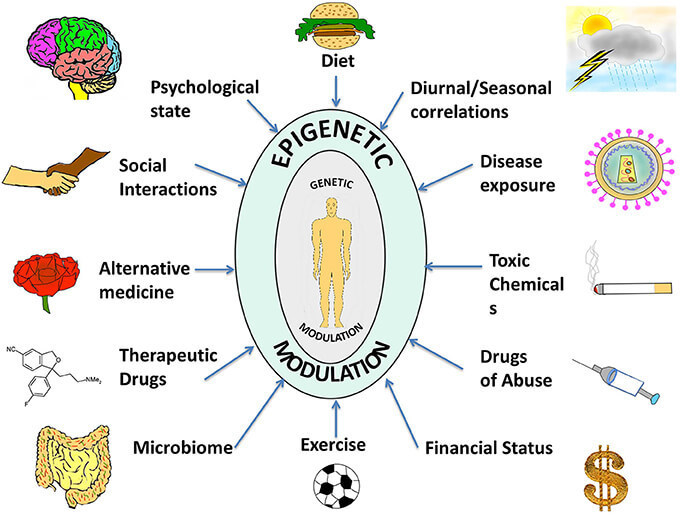

Судьба записана не только в генах

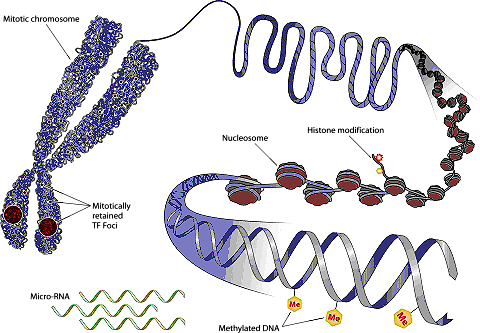

Позже выяснилось, что и у людей влияние эпигенетических механизмов (рис. 4, 5) так же велико. Исследования, о которых дальше пойдет речь, приобрели широкую известность — они упоминаются почти в каждой научной работе по эпигенетике. Ученые из Голландии и США в конце 2000-х годов обследовали пожилых голландцев, родившихся сразу после Второй мировой войны.

Период беременности их матерей совпал с очень тяжелым временем, когда в Голландии зимой 1944–1945 гг. был настоящий голод. Ученым удалось установить: сильный эмоциональный стресс и полуголодный рацион матерей самым негативным образом повлиял на здоровье будущих детей.

Родившись с малым весом, они во взрослой жизни в несколько раз чаще были подвержены болезням сердца, ожирению и диабету, чем их соотечественники, родившиеся на год-два позже (или раньше).

Анализ их генома показал отсутствие метилирования ДНК именно в тех участках, где оно обеспечивает сохранность хорошего здоровья. Так, у пожилых голландцев, чьи матери пережили голод, существенно снижалось метилирование гена инсулиноподобного фактора роста 2 (ИФР-2), из-за чего количество ИФР-2 в крови повышалось. А этот фактор, как известно, имеет обратную связь с продолжительностью жизни: чем выше в организме уровень ИФР, тем жизнь короче.

Рисунок 4. Структура хроматина и механизмы эпигенетических модификаций. Хроматин — комплекс белков и нуклеотидов, обеспечивающий надежное хранение и нормальную работу ДНК. В наших клетках упаковка ДНК похожа на склад бижутерии. Иначе никак невозможно уложить спираль ДНК длиной в два метра в одно маленькое клеточное ядро.

Нить ДНК наматывается в полтора оборота на многочисленные «бусинки», которые называются нуклеосомами. Эти нуклеосомы, в свою очередь, состоят из нескольких специальных белков, гистонов. Гистоны имеют «хвостики» — белковые наросты, которые могут удлиняться или укорачиваться особыми ферментами. Длина такого «хвоста» напрямую влияет на уровень активности генов, находящихся вблизи него.

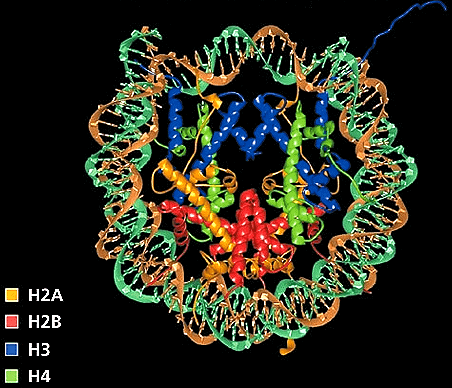

Рисунок 5. Рентгеновская кристаллическая структура нуклеосомы. Гистоны показаны желтым, красным, синим и зеленым цветами.

Новозеландским ученым П. Глюкману и М. Хансону удалось сформулировать логическое объяснение взаимосвязи количества пищи во время беременности матери со здоровьем ребенка. В 2004 году в журнале Science вышла их статья, в которой они сформулировали«гипотезу несоответствия» (mismatch hypothesis).

В соответствии с ней в развивающемся организме на эпигенетическом уровне может происходить прогностическая адаптация к условиям обитания, которые ожидаются после рождения. Если прогноз подтверждается - это увеличивает шансы организма на выживание в мире, где ему предстоит жить, если нет — адаптация становится дезадаптацией, то есть болезнью.

Например, если во время внутриутробного развития плод получает недостаточное количество пищи, в нем происходят метаболические перестройки, направленные на запасание пищевых ресурсов впрок, «на черный день».

Если после рождения пищи действительно мало, это помогает организму выжить. Если же мир, в который попадает человек, оказывается более благополучным, чем прогнозировалось, такой «запасливый» характер метаболизма может привести к ожирению и диабету 2-го типа на поздних этапах жизни. Именно этот вариант мы сегодня чаще всего и наблюдаем.

В целом, можно уверенно сказать, что период беременности и первых месяцев жизни является самым важным в жизни всех млекопитающих, в том числе и человека. Все имеющиеся сегодня данные говорят, что именно в этот период закладываются все основы не только физического, но и психического здоровья человека. И влияние этого начального периода жизни настолько велико, что не исчезает до самой глубокой старости, формируя — так или иначе — судьбу человека.

Как метко выразился немецкий нейробиолог Петер Шпорк, «в преклонных годах на наше здоровье порой гораздо сильнее влияет рацион нашей матери в период беременности, чем пища в текущий момент жизни». В это трудно поверить, но факты прямо говорят об этом.

Эпигенетика помогла сделать очень важный вывод: от того, что ела мама во время беременности, в каком психологическом состоянии она находилась и сколько времени уделяла малышу в первые годы после его рождения, будет зависеть буквально вся дальнейшая жизнь ребенка.В это время закладываются основы всего.

Метилирование ДНК

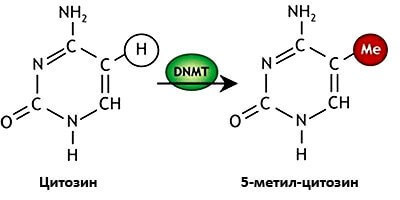

Рисунок 6.

Метилирование цитозинового основания ДНК.Схема метилированного цитозина. Зеленым овалом со стрелкойпоказан главный фермент метилирования — ДНК-метилтрансфера́за (DNMT),красным кругом — метильная группа (—СН3).

Наиболее изученным механизмом эпигенетической регуляции активности генов является процесс метилирования, который заключается в добавлении метильной группы (одного атома углерода и трех атомов водорода, —CH3) к цитозиновым основаниям ДНК, находящимся в составе CpG-динуклеотида (рис. 6).

Уже известно, что метилирование ДНК у эукариот видоспецифично, и у беспозвоночных степень метилирования генома очень незначительна по сравнению с позвоночными и растениями. Основы понимания функций метилирования были заложены еще полвека назад профессором МГУ Б.Ф. Ванюшиным и его коллегами.

Хотя обычно считается (и вполне правильно), что метилирование «выключает» ген, не давая возможности регуляторным белкам связаться с ДНК, было обнаружено и обратное явление. Иногда метилирование ДНК выступает обязательным условием взаимодействия с белками — были описаны специальные m5CрG-связывающие белки.

Метилирование ДНК имеет наибольшее прикладное значение из всех эпигенетических механизмов, так как оно напрямую связано с рационом, эмоциональным статусом, мозговой деятельностью и другими факторами.

Так что об этом стоит рассказать поподробнее. И начнем мы с рациона.

Сегодня уже известно, что многие пищевые продукты содержат компоненты, которые определенным образом влияют на эпигенетические процессы. Почти все женщины знают, что во время беременности очень важно потреблять достаточно фолиевой кислоты.

Эпигенетика помогает понять исключительную важность этой кислоты в рационе: ведь всё дело в том самом метилировании ДНК. Фолиевая кислота вместе с витамином В12 и аминокислотой метионином является донором («поставщиком») метильных групп, необходимых для нормального метилирования.

Метилирование непосредственно участвует во многих процессах, связанных с развитием и формированием всех органов и систем ребенка: и в инактивации Х-хромосомы у эмбриона, и в геномном импринтинге, и в клеточной дифференцировке. Соответственно, принимая фолиевую кислоту, будущая мама имеет неплохие шансы выносить здорового ребенка без отклонений.

Витамин В12 и метионин почти невозможно получить из вегетарианского рациона, так как они содержатся преимущественно в животных продуктах. И дефицит витамина В12 и метионина, вызванный разгрузочными диетами беременной женщины, может иметь для ребенка самые неприятные последствия.

Не так давно было обнаружено, что недостаток в рационе этих двух веществ, а также фолиевой кислоты, может стать причиной нарушения расхождения хромосом у плода. А это сильно повышает риск рождения ребенка с синдромом Дауна, что обычно считается простой трагической случайностью. В свете этих фактов ответственность родителей сильно увеличивается, и списывать всё на несчастный случай теперь будет затруднительно.

Также известно, что недоедание и стресс в период беременности меняют в «худшую сторону» концентрацию целого ряда гормонов в организмах матери и плода: глюкокортикоидов, катехоламинов, инсулина, гомона роста и др. Из-за этого у зародыша происходят негативные эпигенетические изменения (ремоделирование хроматина) в клетках гипоталамуса и гипофиза.

Чем это чревато? Тем, что малыш появится на свет с искаженной функцией гипоталамо-гипофизарной регуляторной системы. Из-за этого он будет хуже справляться со стрессом самой различной природы: с инфекциями, физическими и психическими нагрузками и т.д. Вполне очевидно, что, плохо питаясь и переживая во время вынашивания, мама делает из своего будущего ребенка уязвимого со всех сторон неудачника.

Пластичность эпигенома: опасности и возможности

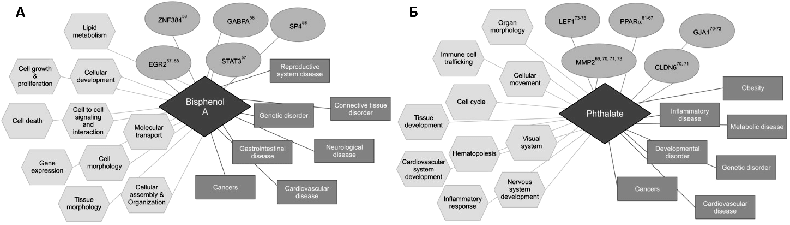

Выяснилось, что так же, как стресс и недоедание, на здоровье плода могут влиять многочисленные вещества, искажающие нормальные процессы гормональной регуляции (рис. 7). Они получили название «эндокринные дизрапторы» (разрушители).

Эти вещества, как правило, имеют искусственную природу: человечество получает их промышленным способом для своих нужд. Самым ярким и негативным примером, пожалуй, является бисфенол А, который уже много лет применяется в качестве отвердителя при изготовлении изделий из пластмасс.

Он содержится во всей пластиковой таре, которая используется сегодня в пищевой промышленности: в пластиковых бутылках для воды и напитков, в пищевых контейнерах и многом другом. Бисфенол А присутствует в жестяных банках консервов и напитков (им выстилают внутренний слой банок), а также в стоматологических пломбах.

Рисунок 7. Молекулярные составляющие развития отклонений под воздействием «эндокринных разрушителей»:бисфенола А (А) и фталатов (В).

Негативные воздействия даже небольших концентраций бисфенола А многочисленны и разнообразны, а распространение его таково, что сегодня почти невозможно найти человека без бисфенола А в организме. Его постоянно обнаруживают не только в крови, но и в грудном молоке и пуповинной крови беременных.

Причем в амниотической жидкости (жидкости, окружающей эмбрион) концентрация бисфенола А в несколько раз превышает его содержание в сыворотке крови матери. В 2003–2004 гг. американскими исследователями из Центра по контролю и профилактике заболеваний были получены такие результаты распространенности бисфенола А: из 2517 обследованных человек у 92% в моче содержался бисфенол, и его концентрация была значительно выше в организмах детей и подростков, у которых еще плохо сформированы «очистные системы» организма.

Очевидно, что, так или иначе, в результате контактов пищи с пластиком какая-то часть бисфенола попадает в организм человека. Последствия такого «обогащения» находятся сегодня в стадии активного изучения. Но уже всплывают тревожные факты.

Так, биологи с медицинского факультета Гарварда — Кэтрин Раковски и ее коллеги — обнаружили способность бисфенола А тормозить созревание яйцеклетки и тем самым приводить к бесплодию. Бисфенол сильно увеличивал частоту хромосомных аномалий в яйцеклетках. Вывод ученых был однозначным: «Поскольку соприкосновение с этим веществом происходит повсеместно, медикам надо знать, что бисфенол А может вызывать значительные нарушения в репродуктивной системе».

Их коллеги из Колумбийского университета в экспериментах с животными выявили еще один тревожный факт. Они обнаружили способность бисфенола А стирать различия между полами и стимулировать рождение потомства с гомосексуальными наклонностями. Под воздействием бисфенола нарушалось нормальное метилирование генов, кодирующих рецепторы к эстрогенам — женским половым гормонам.

Из-за этого мыши-самцы рождались с «женским» характером — покладистыми и спокойными. Исчезала разница в поведении самцов и самок. Профессор Ф. Шемпейн и его коллеги вынуждены были сказать: «Мы показали, что воздействие малых доз бисфенола А вызывает неизгладимые эпигенетические нарушения в головном мозге, что, возможно, лежит в основе прочных воздействий бисфенола А на функции мозга и поведение — особенно в отношении межполовых различий».

Другие проведенные исследования показывают, что бисфенол А обладает очень сильно выраженной эстрогенной активностью (не зря его называют «вездесущим ксеноэстрогеном») и способен изменять во время развития эмбриона профиль метилирования, а значит, и активность некоторых генов (например, Hoxa10).

Последствия этого для здоровья человека могут быть самыми неблагоприятными — во взрослом возрасте повышается риск развития некоторых болезней (ожирения, диабета, нарушений репродукции и др.).

Но, к счастью, есть и противоположные примеры. Так, известно, что регулярное употребление зеленого чая может снижать риск онкозаболеваний, поскольку в нём содержится вещество эпигаллокатехин-3-галлат, которое может активизировать гены — супрессоры (подавители) опухолевого роста, деметилируя их ДНК.

Очень популярным в последние годы модулятором эпигенетических процессов является генистеин, содержащийся в продуктах из сои. Многие исследователи напрямую связывают содержание сои в рационе жителей азиатских стран с их меньшей подверженностью некоторым возрастным болезням.

Характер — это судьба?

Эпигенетика также помогла понять, почему одни люди отличаются психологической устойчивостью и оптимизмом, а другие склонны к паническим настроениям и депрессии. Как это заведено в научном мире, вначале были проведены эксперименты с животными. Эта серия работ приобрела широкую известность и название «licking and grooming» (вылизывание и уход). Канадские биологи из Университета Макгилла — Майкл Мини и его коллеги — начали изучать влияние материнской заботы у крыс в первые месяцы жизни потомства. Разделив крысят на две группы, они отнимали одну часть выводка у матерей сразу после рождения. Не получавшие материнской заботы в виде вылизывания, такие крысята все поголовно вырастали «неадекватными»: нервными, необщительными, агрессивными и трусливыми.

Все детеныши в группе, получавшей материнскую заботу в полном объеме, развивались так, как это и положено крысам: энергичными, хорошо обучаемыми и социально активными. В чём же причина такого разительного отличия? Почему материнский уход оказал решающее влияние на развитие психических особенностей у потомства? Анализ ДНК помог ответить на эти вопросы.

Исследовав ДНК крыс, ученые выяснили, что у детенышей, которых не вылизывали матери, произошли негативные эпигенетические изменения в области мозга под названием гиппокамп. В гиппокампе оказалось уменьшено количество рецепторов к стрессовым гормонам. И именно из-за этого наблюдалась неадекватная реакция нервной системы на внешние раздражители: гипофиз подавал команду на избыточное производство стрессовых гормонов. Другими словами, те ситуации, которые переносились спокойно обычными крысами, у потомства, не получившего материнского ухода, вызывали неадекватно сильный стресс.

Как оказалось, всё вышеописанное абсолютно точно подходит и к человеческому развитию. Были проведены многочисленные исследования детей, которые в раннем детстве лишались родительской заботы или подвергались какому-либо насилию. Все эти дети без исключения вырастали потом с той или иной искаженной функцией нервной системы.

И эти искажения были эпигенетически закреплены в клетках мозга. Всем таким детям была свойственна неадекватная реакция даже на слабые раздражители, которые нормально воспринимались благополучными детьми. Всё это формировало во взрослом возрасте склонность к алкоголизму, наркомании, суицидам и прочим неадекватным поступкам.

Вот почему первые годы после рождения являются решающими в формировании социального поведения и закладывают все основы характера. От того, сколько времени родители уделяли своему малышу в этот период, будет зависеть всё его будущее: будет ли он психологически устойчивым, коммуникабельным и успешным или же склонным депрессиям и расстройствам.

Очевидно, что влияние эпигенома распространяется и на процессы, связанные со старением. С возрастом можно наблюдать общее понижение метилирования, в том числе загадочных участков генома, которые составляют почти половину всей последовательности ДНК, — мобильных генетических элементов (МГЭ).

Они были открыты полвека назад нобелевским лауреатом Барбарой Мак-Клинток как последовательности, способные — в отличие от обычных генов — удивительным образом перемещаться по ДНК. Излишне активизируясь с возрастом из-за деметилирования, МГЭ дестабилизируют геном, вызывая нежелательные хромосомные перестройки.

Также с возрастом становятся отчетливыми изменения в метилировании генов, связанных с возрастными заболеваниями: атеросклерозом, гипертонией, диабетом, болезнью Альцгеймера и др. Кроме этого, была обнаружена прямая связь изменений эпигенома с продукцией активных форм кислорода, а также с функцией одного из белков, к которым приковано большое внимание геронтологов: белка p66Shc, названного академиком В.П. Скулачёвым «посредником запрограммированной гибели организма». И потому знание эпигенетических основ возрастных изменений может принести нам существенную пользу в борьбе за продление жизни и здоровую старость.

Итоги и перспективы

Изучение эпигенетических механизмов помогло понять очень важную истину: человеческая судьба формируется большей частью не астрологическими прогнозами, а поведением самогό человека и его родителей. Эпигенетика совершенно ясно показывает, что очень многое в жизни зависит от нас, и в наших силах поменять жизнь к лучшему. Эпигенетика также стирает границы между человеком и внешней средой. Очевидно, что никто не может чувствовать себя в безопасности, пока практикуется масштабное использование опасных химических веществ.

Пестициды винклозолин и метоксихлор, применяющиеся в сельском хозяйстве и действующие как «эндокринные разрушители», ртуть из промышленных отходов и бисфенол А из разлагающегося пластика проникают в почву и в воду рек и морей. А потом вместе с продуктами и водой попадают в организм человека. И это — реальная угроза для человечества. Но есть и хорошие новости. В отличие от относительно стабильной генетической информации, эпигенетические «метки» при определенных условиях могут быть обратимыми.

И это позволяет разработать принципиально новые стратегии и методы борьбы с самыми распространенными болезнями: методы, нацеленные на устранение тех эпигенетических модификаций, которые возникли у человека при воздействии неблагоприятных факторов.

Не случайно нынешнее столетие некоторые ученые называют веком эпигенетики. При изучении истории развития естественных наук, биологии и генетики в частности, может сложиться впечатление, что все предыдущие годы были большим подготовительным этапом, накоплением сил перед открытиями действительно сверхважного значения. И, вероятно, мы сегодня стоим на пороге этих открытий.

***************************************************************************

|

Три урока близости |

Илья Латыпов

Близость – это то, к чему мы стремимся в отношениях, что боимся потерять, что переживаем как ценность или даже удачу. Мы знаем, что близость легко разрушить, и тем не менее совершаем ошибки, которые ставят отношения под удар. Чему нас может научить опыт пар, которым по-настоящему хорошо вместе? Психолог Илья Латыпов предлагает свои ответы.

Далеко не всех наших друзей и родственников мы можем назвать близкими людьми – только тех, кто нам очень дорог, общение с которыми вызывает у нас сильные и преимущественно положительные эмоции. Мы стремимся обрести близость в отношениях, но она, к сожалению, часто не возникает или утрачивается с годами.

Кто-то жалуется, что "быт заел" или рутина убила отношения, кто-то обвиняет во всем партнера – или самого себя при помощи пресловутого "дело не в тебе, дело во мне". Кто-то вспоминает о том, что "любовь живет три года". Или, бывает, встречаешься со старым другом после долгой разлуки – и обнаруживаешь, что разговаривать уже не о чем, что-то безвозвратно ушло из отношений.

Редко можно увидеть двух пожилых людей, которые идут вместе и ты чувствуешь – они нежно и трепетно относятся друг к другу.

Чаще бывает иначе: чувства постепенно выцветают и вымываются из души, оставляя только привычку, усталость или одиночество.

Как счастливым людям удается сохранять не просто отношения, но и близость? Как вообще создается близость в отношениях? Ведь в начале знакомства ее не было, она рождается постепенно, из опыта общения. Чему учат долгие близкие отношения?

Для начала они учат тому, что такое близость. Близость – это возможность глубокой эмоциональной включенности в отношения при сохранении собственного "Я": контакта со своими потребностями, эмоциями, мыслями – и свободы их выражения в отношениях.

Близость расположена между двумя крайними полюсами – слияние и отчуждение. В слиянии у меня могут быть волнующие переживания тепла и безопасности, но я теряю контакт со своими чувствами, потому что "я – это ты, ты – это я".

Во имя этой иллюзии полного единства в жертву приносится все, что может ее нарушить, – наши потребности или эмоции, которые идут вразрез с потребностями и эмоциями партнера. Конечным итогом слияния является скука и утрата свободы.

Отчуждение, другой полюс, – это сохранение ощущения свободы своего "Я", но... при отсутствии глубоких эмоциональных отношений с другим человеком. Мы поддерживаем поверхностные контакты, а если возникает риск сильно погрузиться в чувства – сбегаем или отталкиваем партнера, потому что боимся утратить свободу. Мы не умеем сохранить ее, когда психологическая дистанция уменьшается.

Близость – это своего рода танец между двумя полюсами, способность регулировать дистанцию.

Бывает, что хочется прижаться друг к другу и забыть о том, что мы разные. Или долго-долго идти, взявшись за руки.

Но бывает и так, что хочешь быть один, наедине с собой, и тогда отпускаешь руку и на какое-то время отдаляешься. Признание этой пульсации, этой смены дистанции, – важное условие близких отношений.

Это нормально и естественно – иногда уединяться и отдаляться, иметь свои интересы, никак не связанные с жизнью партнера. Близость утрачивается, если стремишься абсолютно все разделять с другим – или же когда разделять совершенно нечего.

Еще один важнейший урок близости – отказ от попыток изменить партнера. Мы можем только просить о чем-то, но никак не требовать, чтобы друг или любимый человек стал другим. Отказ подстраиваться, меняться ради партнера тот может воспринять как неуважение или отвержение – но неуважением является как раз требование "стань другим, стань лучше, стань как я".

Этот урок дается нам тяжело по одной причине: пока мы не в состоянии принять самих себя, таких далеких от идеала, нелепых, нерациональных (список можно продолжать до бесконечности), – мы не сможем принять другого. Всякая война с другим – это отражение внутренней войны с самим собой во имя лучшей версии себя.

Еще близость учит признавать ценность любых переживаний и чувств партнера, даже если ты их не разделяешь. "Не переживай из-за пустяков", "это ерунда", "чего ты истеришь", "надо быть спокойным" и прочее, и прочее – мы все слышали немало слов, обесценивающих чувства. Но если близкий человек переживает – значит, для него это не пустяк. Поопытка отрицать его чувства – верный шаг в сторону распада отношений.

Мужчины чаще боятся сильных негативных эмоций. Им кажется, что такие эмоции ведут к исчезновению привязанности. Но привязанность – это как раз уверенность в том, что наши слова, действия, эмоции могут не понравиться партнеру, но при этом не станут угрозой для отношений.

Главный вопрос привязанности: ты со мной?

Даже когда ты злишься на меня – ты все еще со мной? Ты выдержишь мой гнев, мой стыд, мое горе, мою тоску – или мою радость? Будешь рядом или сбежишь – в компьютер, в работу, в алкоголь, в детей, к друзьям, к возлюбленным?

Если мы близки, то что бы ни происходило между нами, нам хватит мужества смотреть друг на друга и говорить о том, что на самом деле происходит в наших отношениях. Да, мы можем злиться друг на друга – но не унижать друг друга. Потому что мы остаемся рядом, вместе.

Что для этого нужно? Со временем становится понятно, что условие близости с другим человеком – это теплые, поддерживающие, близкие отношения с самим собой. Наши отношения с другими – отражение того, что происходит внутри нас самих.

********************************************************************************

|

Почему он НЕ хочет жениться? |

Вы вместе уже несколько лет, а мужчина все не спешит жениться. Почему так происходит? Как избежать иллюзорных отношений, которые тянутся годами и ни к чему не приводят?

Тысячи девушек и женщин ломают головы над этим вопросом, читают статьи, книжки, накачивают женственность и women power, выполняют рекомендованные пункты в отношениях, пробуют по-всякому: давят/не давят с этим вопросом, манипулируют сексом/ не манипулируют сексом, но вопрос остается без ответа, повисает в экзистенциальном вакууме и не отвеченный вызывает злость, разочарование, чувство униженности и отвергнутости. Попробуем разобраться.

Во-первых, многие мужчины хотят и семью и детей. Вокруг полно сумасшедших папаш, разбирающихся в пеленках не хуже женщин. И не было в моем детстве в парках мужчин с колясками, а сейчас - это привычная картинка.

Во-вторых, брачный возраст и для мужчин, и для женщин сильно сдвинулся за последние сорок лет на 5-7 лет вперед. Если раньше браки заключались в среднем на 4-5 курсах института, там же находились брачные партнеры, то сейчас такое очень редко происходит в больших городах. Современной девушке сейчас важно выйти замуж до 30, мужчине до 33-35.

Временной сдвиг имеет свои последствия.

С одной стороны, люди успевают закончить институт и начинают сами себя обеспечивать и это вроде бы хорошо, к моменту создания семьи они уже крепко стоят на ногах. С другой стороны, пропускается естественный биологический возраст, когда создание пары и рождение детей происходит более спонтанно, под влиянием сексуального влечения. Пропускается естественное время для налаживания брачных отношений. Чем старше человеческий организм, тем сложнее ему с кем-то жить. Человек просто привыкает жить либо с родителями, либо один. Человек кропотливо создает свой личный комфорт, который сложно с кем-то разделить. Разные комфорты. Кроме этого, как правило, к этому возрасту и мужчины и женщины имеют опыт отношений, и не одних, часто он разочаровывающий, болезненный, приводящий к гипотезе или выводу, что все отношения рано или поздно заканчиваются, а стабильность и верность – иллюзия.

Основное последствие временной подвижки брачного возраста – потеря спонтанного размножения, увеличение осознанности, индивидуальных практик жизни, накопление разочарований и усталости от отношений.

Мужчины и женщины под 30 уже не находятся так сильно под влиянием инстинктов, они принимают ответственные решения и в этом месте начинается персональный ад. Мощный психологический вирус - страх ответственности и принятия решений жестоко терзает нашего современника. Никогда прежде людям не приходилось столько решать! Женщины и мужчины, вынужденные самостоятельно принимать решение о размножении и не привыкшие к этому, склонны решаться годами.

У женщин складывается ощущение, что мужчины вообще не хотят детей. Получается странное противостояние, когда женщинам это нужно, а мужчинам - нет, и женщиначувствует себя в одиночестве. Ив этом одиночестве начинает мужественно все решать. Такой раскол между полами наблюдается в этом месте.

Женщинам все же немного проще - страх остаться вообще без детей в какой-то момент начинает продвигать процесс и инстинкт включается, часто сопровождающийся невротическими реакциями ("выйти замуж и родить я должна в этом году, я так решила"). И мужчин, это, кстати, пугает, потому что логики в этом никакой нет. Почему в этом, а не в следующем? Почему нельзя просто подождать, когда все получится само собой, а не заниматься сексом по графику овуляций? Контроль вносит много дополнительных сложностей в отношениях, срывает с них романтическую вуаль, которая мужчинам на самом деле нужнее, чем женщинам.

Мужчины теоретически лет до 50 могут вообще не размножаться, поэтому их время не так пугает и на свадьбах друзей их переживания зависти слабее. Как правило, мужчины не осознают, что рождение детей после 35 заставит их находиться в рабочей форме дольше лет на десять. Может бессознательно они этого и хотят? Просто жить подольше. В нашей стране мужчины ужасно рано умирают и никто не понимает почему. Умирают не только алкоголики, вовсе нет.

Большой вклад в мужской страх перед женитьбой и детьми вносят и женщины. К тому моменту, когда женщина «созрела», обычно она уже выстроила четкую картинку как все должно выглядеть (пышная свадьба – чтобы подружки завидовали, дорогая коляска – не ездить же ребенку в дешевой развалюхе и т.д.) Женщина начинает реализовывать свой невроз, потому что ей тоже страшно – она тридцать лет жила в свое удовольствие без детей. И женщина надеется/требует, что мужчина ее от этого страха избавит, пока она будет приносить свои жертвы (впадет от него в финансовую зависимость, рискнет карьерой или потеряет ее, потеряет сексуальную привлекательность и не сможет наслаждаться как раньше). Женщина предлагает мужчине довольно жесткий детский контракт.

Привычка жить, удовлетворяя свои желания в стремлении в комфорте, играет здесь злую шутку. Но мужчины не могут и не хотят избавить женщину от ее страха. Им тоже очень страшно. Мужчины боятся не «потянуть» все эти необходимые вещи. Они, элементарно, ужасно боятся не справиться финансово и психологически, и тянут до последнего. А женский напор и манипуляция только ухудшает ситуацию. Потому что с момента, когда женщина «созрела и решила», мужчине предлагается незавидная роль семейного раба. Женщина будет великую миссию исполнять (становиться матерью), а мужчине роль обслуживающего персонала предлагается. А на самом деле мужчина не очень хочет быть ресурсом и собственностью. Почему?

Точнее, многие хотят, и для них это и есть мужская роль, а многие нет. Не хотят и борются с женщинами те, кто с детства не видел уважения матери к отцу. Уважение в данном случает транслируется через удовлетворенность мамы папой (довольная женщина). Он не видел и довольного папу. В описаниях клиентов такой папа часто похож на не очень обязательного забытого персонажа, живущего какой-то очень неинтересной жизнью, в сарае или гараже, без мечты и стремлений. В глубине этих описаний обнаруживается глубокое презрение.

При этом, когда начинаешь разбираться, выясняется, что это был достаточно хороший отец, который для семьи вроде бы все делал (на работу ходил, с детьми уроки делал, квартиру выбил, не пил), но был подкаблучником и его никто особо не уважал, а подвиги не обсуждались. Не было у него подвигов. Очень популярный сценарий российской семьи послевоенного поколения – активная решительная женщина и муж, актер-второго плана, который так и не дотянул до главной сцены. Мальчику не хочется быть на такого отца похожим, он вырастет, начинает пытаться понять: а он то какой, и чего он сам хочет. Это долго, сложно и все равно непонятно, а пока нужно воевать за свободу, чтобы не стать таким как отец, и откладывать реализацию семейного сценария. Или другой вариант, где отец совсем плохой (предатель/алкоголик/бабник/ничтожество). С ним вообще идентифицироваться нет шансов.

И если молодые мужчины, идеалистически настроенные и желающие доказать, что они «настоящие мужчины», готовы еще под влиянием инстинкта взять на себя эту роль, то мужчины постарше, уже знают, что риск, что женщина все равно будет чем-то не удовлетворена, очень высок и они потерпят фиаско как их отец. Семьясознательно или бессознательно рассматривается как заведомо провальный проект. Годы идут, отношения сменяют друг друга, накапливается разочарование и страх неудачи. Зачем впрягаться в заведомый провал? А чем больше женщина давит (ты не любишь/ нерешительный неудачник/не мужчина), тем сильнее желание убежать из этой ситуации или оттянуть её на неопределенный срок. Страх гуляет по кругу и вносит кучу напряжения и психологических защит, разрушающих хорошие отношения.

Самое глупое, что можно делать, это спрашивать у мужчины, хочет ли он детей и обижаться, если он не вопит «Да!» очень убедительно. Если не вопит, женщина часто решает – значит, он меня не любит. Но это вовсе не так, вы же тоже не сразу согласились принять его «благословенное семя», а сначала долго думали, и никто на вас не обижался.

Мужчина не знает и хочет теоретически, а здесь и сейчас – не очень то. В практике я обнаружила, что очень редко мужчины знают ответ на этот вопрос. Наверное, они все же устроены отвечать на него непосредственно в процессе, приводящем к размножению. И мое глубокое убеждение, именно в процессе и надо это решать, иначе невроз ответственности очень мешает. А осознание этого желания часто недоступно. Осознание нежелания иметь детей от конкретной женщины, что тоже нередко бывает, вообще очень мучительно.

Наверняка есть еще влияние более глобальных , «полевых» процессов, которые нами пока не осознаются – невообразимое увеличение человеческой популяции не может не влиять на желание размножаться. И оно влияет, усложняя и замедляя этот процесс.

Напомню, что фактически только пара поколений вынуждена брать на себя ответственность за этот вопрос. Миллионы лет дело было по-другому. Таким образом, только признание естественного права за мужчинами на желание и нежелание иметь детей и семью, подобно тому, как эта работа ведется для женщин, может расшить ситуацию и лишить ее болезненности, открыв перспективы для современной пары к более детальным договоренностям и открытому диалогу.

***************************************************************************

|

Разговор с теми, с кем он невозможен — мощная практика освобождения |

Думаю, практически каждому знакома ситуация, когда отношения с человеком прекращены, но тем не менее чувств, мыслей и слов, адресованных ему, остается много.

Отношения могут заканчиваться по-разному. Иногда они, как бы сами собой сходят на нет, и не остается недосказанности, так как в них угасла энергия. Но бывает иначе, отношения обрываются вне зависимости готовы ли вы к этому.

Примером может быть внезапное, как вам кажется, решение партнера (друга) прекратить отношения, неожиданное решение шефа уволить вас, или смерть близкого человека. В некоторых случаях можно сказать, взаимодействие прекращено, тогда как отношения все таки еще живы.

Именно внезапность может оставлять большое количество «зависших» реакций. С одной стороны, не ожидая разрыва, человек мог не высказать все то, что накопилось за долгий период, с другой, у него остается не пережитой реакция на сам разрыв как таковой. Бывает и так, что к расставанию человек был готов, но по мере переживания утраты возникают все новые и новые чувства.

Ситуация, когда диалог по разным причинам невозможен, может годами сдерживать человека. Внутри себя многие не раз репетируют десятки вариантов разговора, так и не состоявшегося в реальности. Что же делать, когда важная для вас беседа по разным причинам не может состояться.Одним из способов справиться, может стать написание писем.

Цель написания письма вовсе не в отправке, а в том, чтобы помочь себе высвободиться от цикличных диалогов (точнее монологов) в голове, от сильных переживаний, отражающихся на всей вашей жизни. Письма помогают так же в ситуации, где диалог возможен, но вы по каким-либо причинам не готовы, не можете или не хотите говорить о своих переживаниях напрямую. Возможно, чувства слишком сложные, может страшит реакция партнера.

Один из плюсов «письма без отправки» в том, что нет надобности, что называется «следить за базаром». Вы можете написать все, что только пожелаете, в любой удобной для вас форме. Можно попросить прощения, предъявить претензии, разразиться гневом или признаться в любви. В общем, выразить все чувства, которые у вас есть.

В ходе беседы с близкими или с психологом, можно постепенно разобрать весь внутренний хаос, оставшийся после потрясения. Но бывают ситуации, когда человеку не с кем поделиться своими переживаниями, когда все и слова и чувства и мысли крутятся у него в голове, не имея последовательности, вперемешку, а такое состояние только усугубляет положение вещей. Именно с этим связан другой плюс написания писем - упорядочение. Постепенно выписывая каждое слово, вы укладываете по полочкам все то, что происходит в вашем внутреннем мире. Но для этого лучше писать письмо от руки на бумагу.

Итак, если этот способ вас вдохновил, выберите подходящее время и место, где никто не потревожит. Это немаловажно, так как при написании письма могут подняться чувства, покатиться слезы, например. И у вас должно быть пространство для переживаний. Вы можете писать о своей боли, злости, обиде или сожалении. Нет никаких ограничений. Иногда письма бывают длинными, иногда короткими, в одну строчку, они могут быть однообразными или непоследовательными.

Это не столь важно, главное чтобы они вам помогали. Напоминаю, письмо не для отправки! Письмо написано. Как с ним поступить решаете вы сами. Я не рекомендую хранить письма, все таки главный смысл методики в том, чтобы помочь себе избавиться от переживаний, которые со временем могли стать токсичными. Каждый может придумать свой способ, подходящий именно вам. Возможен вариант сожжения, «ритуального сожжения», если хотите.

Во-первых, это своеобразный ритуал очищения и не секрет, что во многих культурах для этого используют пламя.

Во-вторых, когда ваш близкий человек умирает, а так хочется, чтобы он услышал ваши мысли, чувства, это может прозвучать мистично, но можно в такой способ «доставить» письмо туда, куда письма «не отправляют» и в таком случае, сожжение, можно воспринимать как способ «доставки».

Надеюсь, что эта методика поможет многим в ситуации, где ваши чувства и переживания не имеют возможности быть услышанными теми, кто для вас важен, или же, кого больше с вами нет, или же, чтобы освободить от невысказанных фраз, мыслей и чувств вашу жизнь.

********************************************************************************

|

Ко-нарциссы: 9 признаков того, что вас воспитывали родители-нарциссы |

Наталья Стилсон

Выросшие дети нарциссов очень сильно ориентированы на мнение других. При этом им кажется, что окружающие думают о них плохо, видят их неполноценность. А если, вдруг, к ним относятся хорошо, то просто пока не разглядели подвоха и страшных негативных качеств. А то и просто лгут, чтобы причинить боль.

Как уже не раз писалось и говорилось, жить с нарциссами не радость. Особенно нерадосно живется ребенку в семье, где есть хоть один нарцисс. Второй родитель тоже может быть нарциссом, т.к. мало кто может поддерживать отношения с этим типом личности достаточно длительное время. Лица, которые выросли рядом с нарциссами называются ко-нарциссами. Т.е. те, которые "прилагаются" к нарциссу, являются их неотъемлимой частью.

Личность ребенка формируется в постоянных условиях пренебрежения со стороны родителей, но с регулярной бомбардировкой его самооценки и восприятия себя. Это делается для того, чтобы родитель-нарцисс сам поддерживал собственное восприятие величия и грандиозности.

Тут уж не поспоришь, он умнее, более искусен в социальном общении и сильнее физически. К этому, обычно, родителем добавляются другие фантазийные качества и факты из прошлого, которыми ребенка регулярно попрекают. Родитель все время твердит, что в том возрасте, в котором сейчас находится ребенок, был в разы лучше по всем направлениям. А вот дите неказистое вышло.

В таких семьях принято «приземлять ребенка». Сначала предложить ему что-то сделать, и когда у него действительно все начинает получаться, дите радуется и гордится собой, сказать ему, что продукт его деятельности полное г. «Я так и думал, что у тебя руки из мягкого места растут. НЕчего даже начинать было»

Со временем ребенок старается вообще не попадаться на глаза родителям, чтобы за что-нибудь не отгрести. Тем более, что никогда не понятно, за что отгребешь. Он уверен, что делает все плохо, за это его и наказывают. У таких детей есть пара-тройка опробованных стратегий, которые позволяют ему понравиться родителям, не нарываясь на скандал. Любое отступление от этого алгоритма грозит катастрофой.

В определенном возрасте родительские слова являются единственным источником ребенка знаний о себе. В основном, в сухом остатке, формируется убеждение «я—ничтожество». Это отношение к себе, как правило, в последствие, остается на многие годы и откладывает свой отпечаток на всю дальнейшую жизнь.

Выросшие дети нарциссов очень сильно ориентированы на мнение других. При этом им кажется, что окружающие думают о них плохо, видят их неполноценность. А если, вдруг, к ним относятся хорошо, то просто пока не разглядели подвоха и страшных негативных качеств. А то и просто лгут, чтобы причинить боль.

В итоге:

Изменения довольно тяжелые. Работать с такими людьми не просто. После стадии разбора случаев насилия в семье, человек может уйти в глухую защиту и выйти из нее через очень большой отрезок времени. Отчасти потому, что роль жертвы детского насилия в его положении может приносить облегчение. Ведь это не я был плохим, а родители. Любое движение вперед может грозить новыми разочарованиями. Двигаться страшно, гораздо страшнее, чем застрять в зоне отчаяния и негодования по отношению к родителям.

Но, необходимый шаг в решении этой проблемы – начать брать на себя ответственность за свою жизнь. Предпринимать какие-то действия и делать выбор. Приобретать собственный опыт и оценивать себя по результатам действий. Это то взросление, которого в детстве не произошло и его необходимо пройти.

***************************************************************************

|

Мелани Кляйн: Баланс между «давать» и «получать» является первичным условием счастья |

Мелани Кляйн была одной из тех, кто стоял у истоков теории объектных отношений. Ее теория во многом возникла из наблюдений за ее собственными детьми и из анализа других детей, многие из которых были, по ее мнению, психотиками.

Если любовь не задушена негодованием, обидами и ненавистью, а твердо установилась в психике, доверие другим людям и вера в собственную хорошесть подобны скале, противостоящей ударам обстоятельств.

Любовь и ненависть борются в психике ребенка; и эта борьба в определенной степени сохраняется на протяжении всей жизни и с большой долей вероятности становится источником опасности в человеческих отношениях.

Именно потому, что ребенок испытывает такую большую любовь к матери, он имеет так много, чтобы черпать для более поздних привязаностей.

Если глубоко в бессознательном мы стали способны в некоторой степени очистить свои переживания к родителям от обид, простили их за фрустрации, которые нам пришлось вынести, мы можем жить в мире с собой и способны любить других в истинном смысле этого слова.

Сначала мы получаем доверие и любовь в отношениях с родителями, затем со всей любовью и доверием мы как бы вбираем их в себя; и затем вновь можем отдавать внешнему миру нечто из этого богатства любовных переживаний.

Удовлетворительный баланс между «давать» и «получать» является первичным условием счастья.

Образ любимых родителей сохраняется в бессознательном как наиболее ценное имущество, поскольку ограждает своего обладателя от боли полного опустошения.

Многие желания и фантазия никогда не могут быть удовлетворены в детстве, не только потому что они неосуществимы, но и потому что в бессознательном одновременно с ними существуют противоречащие им желания.

Фактически сам ребенок желает, чтобы его агрессию и эгоизм ограничивали окружающие взрослые, поскольку, если агрессию и эгоизм не обуздывать, они вызывают страдания от боли раскаяния и никчемности.

Принося жертвы кому-то, кого мы любим, и идентифицируясь с любимым человеком, мы играем роль хорошего родителя и ведем себя так же, как по нашему переживанию родители вели себя по отношению к нам – или же, как мы хотели бы, чтобы они вели себя по отношению к нам.

Мы чаще сталкиваемся с проявлениями благодарности, которые вызваны, по большей части, чувством вины, и, в гораздо меньшей степени, способностью к любви.

Некоторые люди обречены оставаться неудачниками, т.к. успех всегда подразумевает для них оскорбление или даже опасность для кого-то другого, в первую очередь триумф над родителями, братьями и сестрами.

***************************************************************************

|

СЕПАРАЦИЯ: Как психологически отделиться от родителей |

Алёна Блищенко

Упражнение для внутреннего анализа и сепарации с отцом или матерью

Теперь моё упражнение... На работу внутреннего анализа и сепарации с отцом или матерью (в зависимости от того, с кем эта спайка чрезмерно усилена).

Это некие условные реплики для примера... Выписываем столько, сколько получится (в индивидуальном порядке).

Подготовьте также второй список: в чём Вы похожи на папу (или на маму), в чём Вы - такая же.

Например:

И так далее... По аналогии с первым списком.

|

Коллекция интересных статей: творчество, искусство, мысли |

Настоящее искусство заставляет нас задуматься, пишет Bored Panda.

Задуматься над своими убеждениями, предрассудками и представлениями о возможном и невозможном.

Скульптура — отличный способ этого добиться, потому что позволяет создать обман зрения, нарушающий наши представления о логике. Эти скульптуры ставят под сомнение закон всемирного тяготения и кажутся физически невозможными. «Как они это делают?!» — хочется воскликнуть при виде этих произведений искусства.

«Майкл Джонс», Ежи Кендзёра.

«Абедо», Эмиль Альсамора.

«В подвешенном состоянии», Манаш Кадишман.

Балансировка камней, Адриан Грей.

Скульптура Николя Лаваренна во французской деревне Мужен

«Уменьшение и восхождение», Австралия

«Неизбежность времени»

«Особенности гравитации для слона»

«Бегун», Греция

Греческого «Дромеаса» можно увидеть в Афинах. С любого ракурса создается ощущение, что он в движении. А придумал эту грандиозную фигуру из безумного числа кусков темно-зеленого стекла скульптор Костас Варотсос.

«Али и Нино», Грузия

На создание динамичной скульптуры Тамару Квеситадзе вдохновила история любви 2-х героев. Фигуры находятся в вечном движении — сначала навстречу друг другу, сливаясь в единое целое, а после расходятся в неизбежном расставании.

«Подберись и соберись», Алекс Чиннек.

«Мебельная гора, последний переезд», Леандро Эрлих.

«Пентатека», Фабиан Мерель.

Балансирующие скульптуры, Ежи Кендзёра.

«Апельдорнские девы», Элисабет Стинстра.

Автомобильные скульптуры, Джерри Джуда.

Гиперреалистичные иллюзии из дерева, Том Эккерт.

«Окно с лестницей — помощи ждать поздно», Леандро Эрлих.

Книжные скульптуры, Алиша Мартин.

«Путешественник», Бруно Каталано.

«Забирай мою молнию, но не трогай мой гром», Алекс Чиннек.

«Бросок VI», Анна Боргман и Кэнди Ленк.

«Кофейный поцелуй», Джонсон Цанг.

Источник

Источник

|

НЕ МОЕ: Почему так важно найти свою родственную душу |

Надежда Архангельская

То есть отклик, рождающийся в нас на того или иного человека, наша готовность принять его таким, какой он есть, со всеми его негативными и положительными качествами, без размышления о том, что "сейчас потреплю, а потом его (ее) начну менять" - есть важнейший посыл нашей души.

Итог брака в большинстве случаев неутешительный. "Осчастливить против желания нельзя", - как говорил юный герой Олега Меншиков

Но наличие общих интересов еще не есть показатель родственной души. К тому же очень часто, особенно у девушек, "включается" угодничество (когда вдруг барышня становиться фанаткой ФК или рэпа, который она терпеть не могла раньше).

Завязывая интимные отношения, пусть и основанные на каких-то общих интересах, девушка или молодой человек не сразу приходят к выводу о несоответствии своих сексуальных потребностей, о некоей внетелесной связи между ними. Но отношения уже развиваются и поэтому выйти из них с обоюдным признанием "фиаско" и вместе с тем, взаимной благодарностью, весьма тяжело.

Ричард Бах

********************************************************************************

|

|

Внутренние Родитель, Взрослый, Ребенок - в близких, интимных отношениях |

Внутренние Родитель, Взрослый, Ребенок, или теория эго-состояний является одной из основных в моей работе с клиентскими запросами в теме семейных и сексуальных отношений, так как она явно показывает причины возникающих проблем в построении близких, интимных отношений.

Однако, прежде чем мы перейдем к теме мужско-женских отношений, давайте познакомимся базовой теорией эго-состояний поближе.

Эго-состояние - это набор мыслей, чувств и поведенческих реакций. В каждый момент времени мы находимся в одном из трех эго-состояниях: Родитель, Взрослый и Ребенок. Для здоровой и сбалансированной личности нужны все три эго-состояния.

В транзакном анализе большая буква в словах Родитель, Взрослый и Ребенок означает, что речь идет об эго-состояниях, а не о реальных родителе, взрослом или ребенке. Однако, так как теория эго-состояний уже вышла за рамки транзактного анализа, то для того чтобы читателям, не знакомым с теорий ТА, было понятно, что речь идет о внутренних эго-состояниях - последнее время часто используют словосочетания: внутренний Родитель, внутренний Взрослый и внутренний Ребенок.

Родитель (Р) – это набор чувств, мыслей и образцов поведения, которые мы с самого раннего детства копировали у наших родителей и других значимых для нас взрослых. Родитель складывается как из всех убеждений, эмоций и схем поведения, которые мы выбрали для встраивания у своих реальных родителей, так и из Родителя, которого мы создаем для себя и продолжает создавать всю жизнь.

Взрослый - это наша осознанность, наш внутренний компьютер, ведущая себя безэмоционально. Внутренний взрослый независим от наших переживаний: будь то запрет чего-то нашим Родителем или беспокойство Ребёнка, - помогает нам в сложных жизненных ситуациях принимать те решения, которые позволяют нам полностью их разрешить.

Ребёнок (Д - Дитя) – это та часть человека, которая думает, чувствует и ведет себя так, как он вел себя в детстве.

Эго-состояние Ребенка делят на две части: Свободного и Адаптивного (или Приспособившегося) Ребенка.

Свободный Ребенок - ведет себя на основе своих потребностей и желаний. Свободный Ребенок - отвечает за контакт с нашим телом, с его желаниями и нежеланиями, в том числе сексуальными.

Адаптивный Ребенок - ведет себя в соответствии со своим пониманием того, каких решений ждут от него другие, то есть он ведет себя в соответствии с ожиданием родителей и других значимых фигур. Во взрослом возрасте, когда мы выражаем себя из Адаптивного Ребенка - мы ведем себя в соответствии с ожиданиями внутреннего Родителя.

Например, если ребенок получает позитивные поглаживания за пользование горшком и/или негативные за мокрые штанишки, он научится ходить на горшок, чтобы доставить удовольствие окружающим - то есть его действия будут из Адаптивного Ребенка.

Если же он учится пользоваться горшком просто потому, что ему не нравится ощущение мокрых штанишек, тогда его тренировки обслуживают его собственное желание, и таким образом, те же его действие: умение пользоваться горшком - будет из Естественного Ребенка.

Теперь давайте вернемся к теме построения близких отношений.

В нашем внутреннем Родителе заложены все требования к себе и к противоположному полу - это так называемые списки того, каким должен быть наш сексуальный партнер.

Однако, за сексуальную привлекательность или не привлекательность - отвечает Естественный Ребенок.

И чем сильнее проявлен наш внутренний Родитель, тем чаще мы выбираем партнера не из Естественного, а из Адаптивного Ребенка, и тем чаще мы вступаем в отношения, в том числе в сексуальные отношения с "подходящим" партнером (с точки зрения Родителя), но сексуально непривлекательным или недостаточно сексуально привлекательным (с точки зрения Естественного Ребенка).

Есть два пути:

1) Работать со своими списками убеждений, исходящими из Родителя и анализировать их из своего внутреннего Взрослого, выкидывая "не нужное".

Довольно часто, начиная работу с клиентом/кой по проблеме поиска партнера - мы начинаем с составления этих списков, и часто в них оказываются такие "неожиданные" требования, как знание языков или любовь к тому же типу печенья, что и у клиента/ки.

В работе с этими списками из внутреннего Взрослого, бывает такое, что требования к партнеру уменьшается до одного пункта (которого даже не было в первоначальном списке), что партнер/ша должен быть мужчиной/женщиной - и этого достаточно.

2) Если вы уже нашли партнера, подходящего под требования вашего Родителя, можно разбудить в своем Естественном Ребенке сексуальное желание к этому человеку, а для этого вам необходимо построить с этим человеком отношения психологической интимности - это способность открыто выражать с этим человеком свои чувства и желания и чтобы он выражал с вами свои чувства и желания.

Для того, чтобы вы могли открыто выражать свои чувства со своим партнером, не боясь осуждения или оценки, вам необходимо будет реализовать два других качества автономии в отношениях: осознанность и спонтанность.

Осознанность - это способность видеть, слышать, чувствовать, ощущать все, что окружает человека в данный момент. Осознающий себя человек находится в тесном контакте со своими любыми телесными ощущениями и внешними стимулами.

Спонтанность - это способность выбирать из всевозможного разнообразия и диапазона чувств, мыслей, поведения. Как человек, осознающий ощущает мир, так спонтанный человек реагирует прямо и открыто.

И если вы реализуете со своим партнером Осознанность, Спонтанность и Интимность - это автоматически положительно повлияет на ваше сексуальное желание к нему.

Если вы будете продолжать жить с человеком, которого не хочет ваш Естественный Ребенок: это может привести к одному из двух вариантов развития: появлению любовника/цы - у вас и/или у партнера/ши, либо к соматическим (физическим) болезням мочеполовой системы: "женским" болезням у женщин или к психологической импотенции у мужчин.

Однако, как показывает моя практика, второй путь намного более сложный, нежели первый, и если вы не готовы к такой работе над вашими отношениями и не хотите описанных мной выше последствий - то лучше разойтись и начать работать над своим списком требований к сексуальным партнерам (к Родительскому списку из пункта 1).

***************************************************************************

|

Семейная справедливость: Миф или Реальность |

Сложная и субъективная штука эта СПРАВЕДЛИВОСТЬ... Иногда ко мне приходят с историями, в которых нет явной проблемы – никого не нужно «чинить», менять отношения… Но в этих историях много боли, отчаяния, страданий и печали. Я называю их «несправедливые истории».

Приведу с согласия клиентки пример. У матери две дочери, но одну, Светлану, она любит и принимает, а другую, Алину, – не очень. Обстоятельства этого разного отношения к дочерям таковы. Любимая дочь Света – первый, безумно желанный ребенок в молодой семье. Ее очень ждали бабушки и дедушки, родители были счастливы. Потом у них рождается сын Марьян – тоже долгожданный и любимый. В семье все было чудесно – муж защитил диссертацию, жена получила образование, молодой семье досталась квартира от прабабушки…

Но в семью пришла беда. В возрасте 3-х лет Марик, сын, малыш, кроха, живое, любопытное создание, погибает под колесами грузовика… Горе родителей было глубоким, как черная бездна. Мать не давала похоронить ребенка и прыгнула в могилу за маленьким гробиком… Ей не помогали антидепрессанты… Отец на целый год взял творческий отпуск в вузе, но вместо написания докторской вытаскивал жену из непереносимой боли… Она страдала так, будто сама умерла вместе с ребенком.

Через год она оправилась, но, по словам окружающих, заморозилась и уже никогда не была прежней. Она хотела ребенка, очень хотела – но ничего не выходило… После многочисленных попыток, торга, печали, надежды она наконец смирилась – тогда не было ни эко, ни суррогатного материнства. Прошло несколько лет. Светлане было 12, когда мать обнаружила, что снова беременна. Это было чудо. Подарок судьбы. Шанс. И конечно, вся семья была уверена, что это мальчик. Ангел, посланный на землю взамен того, который отправился на небеса… Все признаки указывали именно на это – и острый живот, и красивое, счастливое лицо матери – девочка бы «забирала красоту»…

Но на сроке 7 месяцев у нее отошли воды… Преждевременные роды – и вместо прекрасного мальчика недоношенная, крошечная девочка… Алина… Мать не подходила к ней несколько дней. Она будто снова проживала свое горе, свою утрату любимого сына… А девочка была слабенькой. Она нуждалась в маме. Она часто плакала. У нее болел живот. У нее не все было в порядке с легкими… Но мать словно окаменела. И девочка росла без любви, девочка, которая оказалась никому не нужной. Отец снова начал заботиться о матери, старшая дочь Светлана поддерживала ее, как могла… И только до Алины никому не было дела.

Она всю жизнь старалась быть хорошей, угодить маме, но, как в сказке про Золушку, ее старания были бесполезны. В ней мать видела крах своих надежд, свои утраты и потери, свои несбывшиеся мечты… И бесконечно злилась на нее. Это была и холодная ярость, и игнорирование, и молчаливое презрение.

В 18 лет Алина вышла замуж, потому что ей так хотелось любви, которую она не могла получить от родной матери. С мужем они прожили вместе 28 лет, воспитали троих детей. А за помощью она пришла потому, что мать решила поделить наследство. Старшей дочери подарили две квартиры в центре Минска, а младшей – дачу в 70 км. от города… Родители живы, и у них есть еще одна квартира, но и ее, вероятнее всего, тоже завещают Светлане… И Алине не жаль наследства – муж и она вполне себя обеспечивают… Она опять столкнулась с болью от несправедливости…Потому что квартиры – это материализованная любовь, и она в очередной раз получила послание: «Мы по-своему, конечно, любим тебя…Но сестру мы любим намного больше…».

Начну с того, что иллюзия № 1 в нашей жизни – это иллюзия о справедливом мироустройстве. Хотите правду? В мире нет справедливости. Не устану цитировать моего любимого недавно умершего Терри Пратчетта: «Возьми вселенную, разотри ее в мельчайший порошок, просей через самое маленькое сито и покажи мне атом справедливости или молекулу жалости». Но мы верим в то, что мир справедлив. Что если очень стараешься, можно заслужить любовь, признание, тепло, прощение… Иногда можно. А иногда нет. Тогда тщетными бывают старания, и напрасными становятся усилия, когда в семье мы «попадаем» в те ямы, которые «выкопали» задолго до нас.

Появившись в одном поколении, несправедливость имеет тенденцию повторяться и множиться в последующих. Поведение родителей, являясь неявным образцом доля подражания, передается, как вирус, дальше и дальше. И когда я задавала Алине вопрос об отношениях ее сестры, Светланы, с собственными детьми, я почти не сомневалась в ответе. Светлана не любит младшую дочь и обожает старшего сына.

Откуда мы понимаем, что по отношению к нам поступили несправедливо?

Эмоционально мы начинаем реагировать обидой, болью и злостью. Если несправедливость допущена по отношению к другим, мы можем эмпатически сопереживать, испытывать вину или стыд. У участников войны наблюдался феномен «вины выжившего», когда рядом с ними погибали товарищи, а они оставались жить.

У нас есть когнитивные процессы, и, соотнося то, что получил А, и то, что получил Б, мы осознаем, насколько это справедливо.

И, наконец, на уровне действий мы можем либо бороться, пытаясь восстановить справедливость, либо заморозиться, остановить импульс и пытаться понять: что же со мной не так? В чем моя вина?

Что нам кажется несправедливым в семье?

1. Разное отношение к детям. Когда видно, что одному, как в сказке, достается дом, другому – мельница, а третьему – только кот в сапогах. И что он не делай – больше не получит. Тут и разное наказание за разные проступки, и разное поощрение.

Например, родители растят одного ребенка, а второго сдают в 4 года в детский дом - "Потому что нам тяжело". Он всю жизнь ищет ответ на вопрос: почему? За что? Что со мной было не так?

2. Разное отношение родителей к «своим» и «чужим» родителям. Невестка, не любящая свекровь, и зять, сообщающий теще на ее «Побуду пока не надоем» - «Так Вы и чаю не попьете» - это яркие примеры таких отношений.

Хотя когда мы вступаем в брак, важно понимать: мы не обязаны, да иногда и не можем полюбить родителей своего партнера. Но уважать их необходимо. Они дали жизнь тому, кто с нами живет, и благодаря им он именно такой, как есть. И именно такого его Вы полюбили.

3. Плохое отношение родителей друг к другу, обливание грязью после развода или во время споров, ссор и конфликтов. Дети как губка впитывают способы поведения в сложных ситуациях и – угадали - дублируют их в своих семьях.

4. Обманы, манипуляции, попытки паразитировать за счет ресурсов других членов семьи. Сын-алкоголик, тратящий материнскую пенсию; дочь 32-х лет, которая ищет себя, пока родители работают – вот примеры такой несправедливости.

5. Разное отношение к «своим» и «чужим» детям – сыну и невестке, зятю и дочери, а также к «своим» и «чужим» внукам (например, разное отношение к детям дочери и невестки).

6. Отсутствие любви в системе, формальные отношения, холодность, которые передаются от родителей к таким нуждающимся и зависимым от них детям.

7. Физическое насилие, жестокие наказания вплоть до убийства, экономическое давление.

Вопрос: что с этим делать? Особенно если несправедливость допущена давно, и те, с кого началось, уже, возможно, в ином мире...

Ответ прост: начинать с себя. Ответить на вопрос: справедлив(а) ли я по отношению к членам своей семьи? Замечаю ли «перекосы»? Откуда они? Почему возникли?

Если Вы - взрослый, у которого есть дети – Вы можете все исправить…

Если Вы – взрослый ребенок, к которому были несправедливы родители, братья, сестры – вы тоже можете все исправить…

Начните с себя. Попробуйте хотя бы один день прожить по-другому в отношении своих близких. Справедливо. Честно. Попробовать посмотреть на мир их глазами, не пытаясь стать судьей ни себе (моя вина), ни другим (кто-то виноват). Сказать мягко, но твердо: "Мне кажется, что это справедливо... А это - несправедливо". Попробовать понять, откуда в Вашей семье "растут ноги" у несправедливости. Поговорить об этом с другими. Не факт, что все будут довольны – справедливость вообще штука субъективная.

Но если в мире станет хоть чуть-чуть больше справедливости – этот мир станет чуть-чуть лучше..

***************************************************************************

|

Д.ВИННИКОТ «ЗАВИСИМОСТЬ И ЗАБОТА О РЕБЕНКЕ» |

Важно признавать факт существования зависимости. Зависимость — реальная вещь. Младенцы и дети вообще не способны справляться сами, и это настолько очевидно, что сам факт зависимости легко упустить из виду.

Всю историю роста ребенка можно представить как переход от абсолютной зависимости к ее постепенному уменьшению и к поискам независимости. У большого ребенка или взрослого независимость удачно уравновешивается всевозможными потребностями и любовью, явной в случае утраты, повергающей в печаль тех, кто понес утрату.