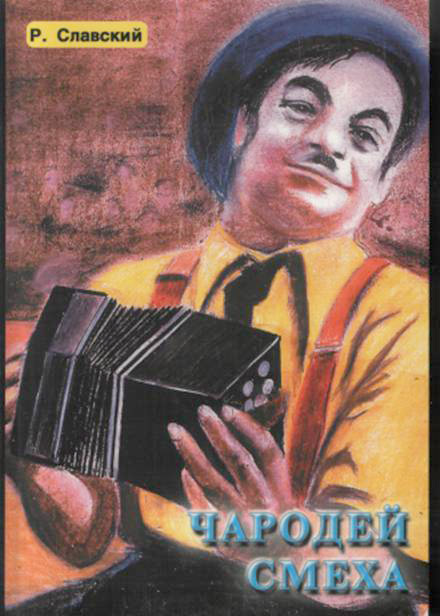

ХАСАН МУСИН – ЧАРОДЕЙ СМЕХА

Очерк жизни и творчества

МОСКВА 2000

5-7873-0004-3

Р. Е. Славский, 2000

Теперь, пожалуй, только люди старшего возраста помнят Хасана Мусина, замечательного актера, бесподобного комика, кого называли «королем смеха».

А ведь когда-то это имя гремело на цирковой арене крупнейших городов. В какой бы цирк ни приехал Мусин, на кассе вывешивался аншлаг: «Все билеты проданы». Перекупщики наживались, втридорога продавая билеты.

Директора ссорились между собой за право получить себе в цирк «кассового гастролера».

Хасан Мусин умел смешить до слез, и при этом, подобно великому Чарли Чаплину, вызывать грустные чувства.

Мне довелось близко знать Хасана. (Цирковой народец звал Мусина Костей). Я пользовался его дружеским расположением. Мы были сверстниками, оба причастны к веселому жанру, оба любители приятельских сборищ и шумных застолий. Часто встречались то в одном цирке, то в другом. Водили общую компанию, иногда беседовали о клоунских делах, хотя следует отметить, что был «и не из речистых: что-то я не замечал, чтобы Хасан пускался в пространные рассуждения о тонкостях комизма или, допустим, о секретах смеха, как об этом, к примеру сказать, любили пофилософствовать Карандаш или Леонид Енгибаров.

Почти вся жизнь Мусина прошла на моих глазах. Я был горячим почитателем яркого мусинского комедийного дарования. Видел его, когда он еще только овладевал клоунской профессией, видел, когда его искусство достигло вершины расцвета. Видел и в горчайшие дни упадка.

Творчество Хасана Мусина — явление исключительное.

В истории отечественного искусства клоунады ему принадлежит одно из центральных мест. В этой связи каждое новое сведение о жизни и творчестве талантливого мастера смеха представляет для летописи нашего цирка несомненную ценность.

Вот почему я решил поделиться своими воспоминаниями, рассказать, не претендуя ни в коей мере на всеобъемлющий охват, обо всем, что сохранила память.

Слева направо: X. Мусин, автор книги Р. Славский и сын Мусина — Валерий

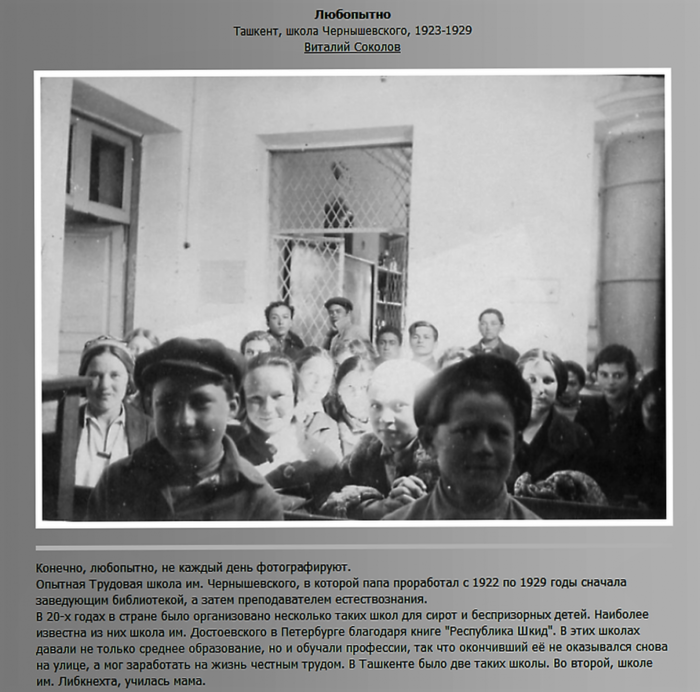

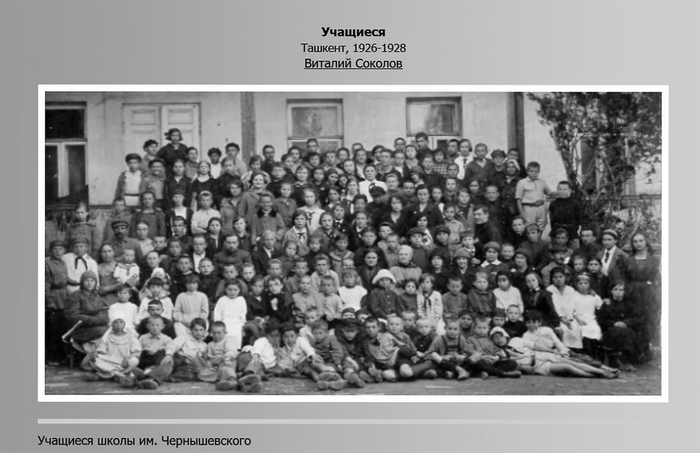

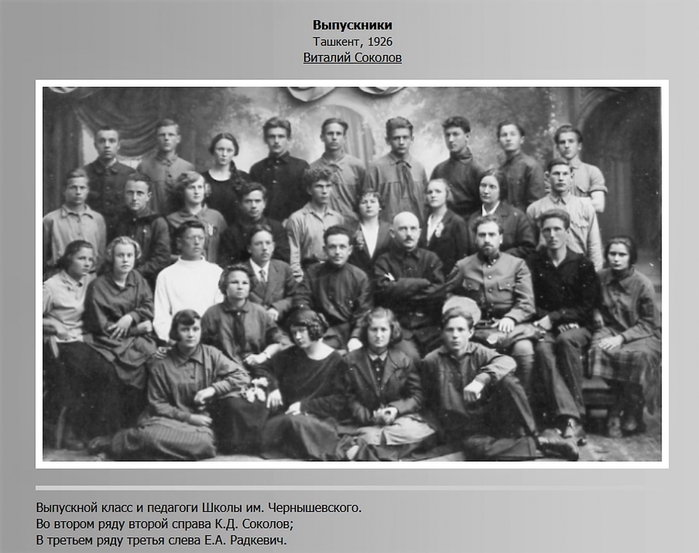

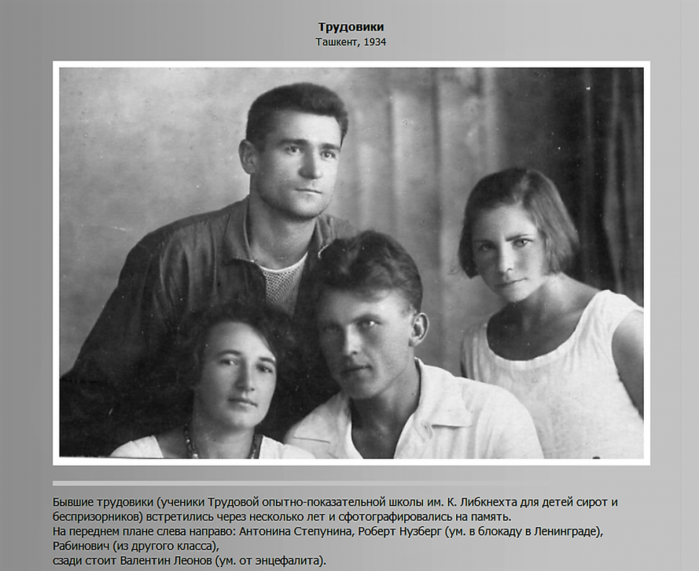

Хасан Галиевич Мусин родился 8 апреля 1914 и городе Ташкенте. О годах детства будущей звезды цирка, к сожалению, достоверно почти ничего не известно. Кем были его родители? Каки им образом семья татар Мусиных оказалась в Средней Азии? В самом Ташкенте Хасан появился на свет или привезен сюда из Татарстана? Эти вопросы и по сей день стоят перед цирковедами.

Существует две версии как Мусин попал в цирк. Ми первой - он сбежал из дома и примкнул к странствующим цирковым артистам. Согласно второй — сбежав из дома, долго бродяжничал по вокзалам и базарам среднеазиатских городов, пока судьба случайно не привела его в круглое здание именуемое цирком.

Нот что сам Хасан рассказал мне на этот счет: «Однажды, спасаясь от жары, я забрел на галерку ташкентского цирка. В это время на манеже репетировала Тамара Брок. Тогда она была совсем молоденькой барышней. Тамара упорно тренировалась —разучивала новый жонглерский пассаж. И все время роняла мячи. Один залетел |ко мне на галерку. Она крикнула: «Э, пацан, брось, пожалуйста, мне мячик?»

А дальше дело обстояло так: желая помочь красивой девушке поднимать постоянно падавшие на землю предметы, паренек перелез через барьер галерки, да так с того самого дня и остался в мирке на всю жизнь...

Цирк прямо-таки околдовал сорванца. Теперь он уже не мыслил себя вне этого волшебного мира. И чтобы не прогнали отсюда, старался каждому услужить. Проворен и быстр на ногу, он одному сбегает за папиросами, другому — поможет упаковать багаж, третьему отнесет письмо на почту. Словом, стал за кулисами своим человеком.

На смышленого, разбитного мальчугана обратил внимание только что приехавший в Ташкент артист по фамилии Аристархов. Это был замечательный человек, разносторонний артист: акробат, атлет, каскадер на «китайском столе», эквилибрист, музыкант и дрессировщик собак.

Да, повезло Хаське, здорово повезло!

На третий или, может, на четвертый день Николай Аристархович поманил за собой Хасана на конюшню, подвел мальчишку к кольцам, висевшим на перекладине и сказал: «Я тебя подсажу, а ты попробуй подтянуться на руках. Сумеешь? Так, молодчина. А еще разок сумеешь? А затем пояснил обступившим их зевакам: «Попробую из хлопца артиста сделать.»

В жизни человек степенный, аккуратист, Аристархов поражал всех своей настырностью в цирковых делах. Приемыша прежде всего начал учить акробатике. - «Акробатика, что азбука для грамоты» —говорил он. Во время занятий не скупился, как в свое время и его учитель, на подзатыльники и затрещины. Рукоприкладство привело к печальному разладу...

Мальчишка не выдержал побоев и сбежал.

Николай Аристархович, по рассказам, не на шутку огорчился — жаль было затраченного труда. А главное — уж очень способный шкет попался: все схватывает с лета. Горько укорял себя: вот ведь как нескладно вышло. Не стоило так круто. Малец самолюбивый, с ним надо было лаской — лаской большего бы добился.

Супруга Аристархова, женщина тихая, добрая, прониклась состраданием и к мужу, и к воспитаннику. Своих детей у них не было, она уже успела привязаться к ласковому подростку и решила помочь делу. Отыскала Хасика где-то на вокзале, среди шпаны, уговорила вернуться, обмыла, обогрела и помирила с помягчавшим учителем.

Циркачи удивлялись, как быстро новичок дебютировал, всего через десять месяцев — случай почти небывалый.

Номер, который Николай Аристархович подготовил со своим двенадцатилетним питомцем называется «Эквилибр на переходной лестнице».

Вот что представляет собой работа на такого рода лестнице. Нижний акробат ставит себе на голову верхнего, допустим, в стойке на одной руке, а затем поднимается со своей живой ношей до самой верхней ступеньки, далее осторожно переносит ногу через перекладину и, балансируя партнером, спускается по другой стороне вниз, чтобы после короткой передышки вновь переносить его в еще более сложном трюке.

Лестницу мастер арены использовал высокую; и в связи с этим номер был достаточно опасным.

Артист старого закала Аристархов не признавал никаких лонж, то есть приспособлений, обеспечивающих безопасность, страхующих от травм при падениях. По счастью Хасан от природы был наделен бесстрашием, имел, как говорят в цирке, кураж.

В моем архиве хранится афиша, составленная в духе, характерном для того времени. (Привожу её полностью, поскольку она расширяет наше представление о цирковой специфике минувших лет).

1-ый единственный раз в сезоне! Новый мировой рекорд! Переход через лестницу с тройным балансом на радиомачте. П. А. Аристархов будет балансировать мачту на лбу, на верхнем конце которой будет стоять X. Мусин и в таком порядке они сделают полный переход через лестницу. А внизу крупным шрифтом: «СТАЛЬНОЙ ЧЕРЕП»

Цирковые старики вспоминают, что номер Аристарховых пользовался огромным успехом.

В традициях прошлых лет Николай Аристархович не чурался острых эмоциональных эффектов. Когда переносил юного партнера через трехметровую лестницу, искусно проделывал ложное движение — якобы оступился. По цирку прокатывался вскрик ужаса. Но мастеру баланса удавалось сохранить равновесие и у зрителей вырывался вздох облегчения — слава Богу, обошлось...

Надо ли говорить, что проделывать столь рискованные трюки было не просто. Для этого необходимо обладать высочайшей техникой и притом быть уверенным в себе. Приведу в этой связи любопытное высказывание замечательного актера, Бориса Бабочкина, создателя в кино образа легендарногоЧапая. Он писал: «Я всегда думаю, как хорошо было бы, если бы мы, актеры театра, приобрели ту совершенную точность работы, которая свойственна цирковым артистам и без которой они все давно бы покалечились...»

Не хуже обстояло дело у Хасана и с освоением основ музыкальной грамоты. Там, где другому ученику нужны были месяцы, ему — дни. Аристархов знал ноты, хорошо играл на баяне. У него была целая коллекция инструментов от эксцентрического полубаяна с граммофонной трубой до задиристо-писклявой гармошечки, величиной со спичечный коробок.

Через год способный паренек стал исполнять имеете со своим воспитателем еще и музыкально-акробатический номер.

Они выходили на манеж в русских боярских камзолах малинового бархата, расшитых жемчугами и ловко проделывали целый ряд акробатических трюков, одновременно играя на различных гармониках. Это было в высшей степени оригинально.

Передо мной фотоснимок, на котором оба артиста — учитель и ученик — изображены на фоне стола сплошь заставленного всевозможными музыкальными инструментами. Но из всех из них Хасану особенно пришлась по душе концертина, с которой он уже не расстанется никогда. Так и пройдет с нею через всю свою творческую жизнь. Концертина станет его своеобразной визитной карточкой, фирменным знаком вроде тросточки Чарли Чаплина, вроде черного ирландского терьера Карандаша, вроде красной розы Леонида Енгибарова.

Вся жизнь Хасана теперь подчинена выступлениям и тренировкам. Тренироваться приходится много. Ежедневно. Это необходимо, чтобы совершенствовать технику владения своим телом и своим инструментом — концертиной. Чтобы все время оставаться в форме подобно скрипачу-солисту, подобно рекордсмену в спорте. Это уже вошло в плоть и кровь. Стало безотчетной потребностью.

Вместе с приемными родителями подросток переезжал из города в город. Жизнь на колесах пришлась ему как нельзя более по душе. Время было спокойное, сытое — шли благодатные годы НЭПа; публика охотно посещала все зрелищные заведения. Контракты у Аристархова были подписаны на много месяцев вперед. Начинающий артист легко вписался в замкнутый цирковой мирок, где национальность, личный достаток, красота, уродство, черты характера не имеют никакого значения. Здесь ценят только одно -профессиональные достоинства. А с этим как раз у Мусина дело обстояло куда как превосходно. Он всей душой полюбил цирк, а цирк — его.

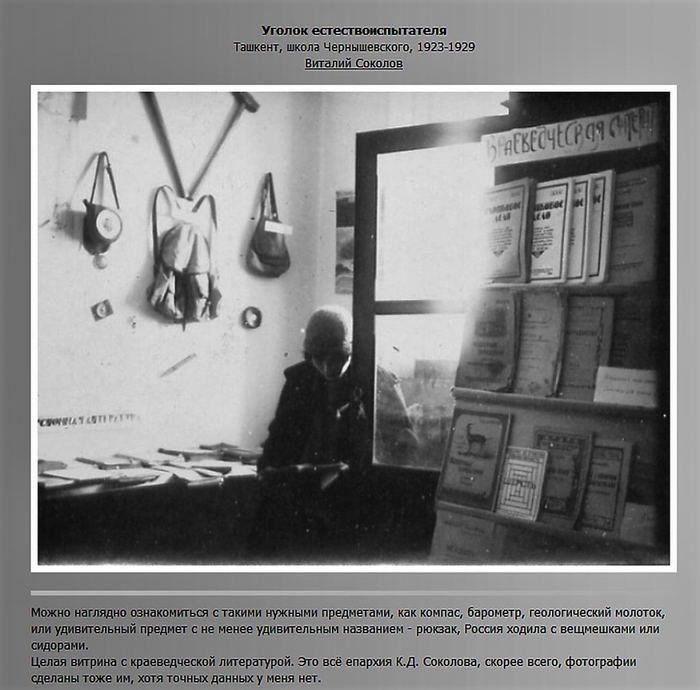

Юный Хасан со своим учителем-партнером Н. А. Аристарховым

Интересно, что уже тогда, в юности Хасана уважали даже пожилые артисты. Вот каким он запомнился в ту пору старому наезднику Д. П. Косареву. (Запись с его слов). «Для меня, конника, люди делятся на две категории: на тех, кто любит лошадей и на тех, кто к ним равнодушен. Этот относился к первым. Мусину были в радость все животные. А что до лошадей, так он их просто обожал. Бывало с получки накупит моркови или сахара, набьет полную кепку и — на конюшню, кормить своих любимцев. А вообще сказать, это был веселый, заводной паренек. Со всеми держался запросто. Ходил опрятный, подтянутый, выглядел настоящим щеголем. Нравился девчонкам. Я не раз наблюдал как поклонницы присылали ему письма и записочки... Аристарховы относились к нему как к родному. Я видел, что мой друг Коля гордится своим выкормышем. Положим, и было чем гордиться: в манеже - орел, дома - помощник исправный. Еще бы не гордиться! К делу малый относился серьезно. И вообще в нем было развито чувство ответственности».

В молодости не видишь, как стремительно проносится время. Хасан рос, росло и его исполнительское мастерство, развивался художественный вкус, расширялся общий кругозор.

В эту пору Николай Аристархович стал замечать, что Хасик с каким-то особым пристрастием начал интересоваться работой клоунов. Только успел переодеться после своих номеров, глядь - его и след простыл. Он уже где-нибудь на цирковой верхотуре смотрит во все глаза на выступление эксцентриков, забавных комиков, которые веселили публику в воздушном полете или на батуте. А то еще чего надумал: напялит на себя униформу и стоит в артистическом проходе и, как завороженный, следит за каждым жестом коверного. Неужто клоуном стать надумал? Нет, быть того не может! Куда ему!

Аристархов хорошо понимал: сделаться «рыжим» или хотя бы «белым» - надобно сперва накопить большой жизненный опыт. А без этого какой из тебя клоун. Ведь Хаська еще юнец. Да и неизвестно, есть ли у него еще способности к этому делу...

Знал бы воспитатель, что его питомца самым серьезным образом прельщает клоунская профессия; она все настойчивей и настойчивей стучалась в его сердце, звала к себе: «Смелей! Ну, смелее же, смелей! У тебя получится. Все равно, так или иначе ты придешь к роли клоуна. Эта роль в полной мере отвечает твоему природному дарованию.»

Внутренний голос с каждым днем звучал громче и отчетливей, звучал и тормошил дремавший до поры талант.

И Мусин внял своему внутреннему голосу. И сделал решительный шаг навстречу своей мечте.

К тому времени в стране произошли значительные перемены: кончился НЭП, началась новая эпоха — суровая эпоха индустриализации и пятилеток. Вырастали новые города. Повсюду — от Архангельска до Хабаровска — строились новые цирки.

Как раз в ту пору и произошли две памятные встречи, которые и определили будущее Хасана Мусина.

Наконец-то ему посчастливилось увидеть на экране кинотеатра легендарного Чарли Чаплина, о котором слышал столько восторженных слов.

...Когда маленькая, удивительно подвижная фигурка забавного человечка с черными усиками, в черном котелке, в черном кургузом сюртучке появилась на улице какого-то американского города, молодой циркач так и впился в экран. Обтрепанный бродяжка Чарли, размахивая бамбуковой тросточкой, подобно настоящему франту, потешно колобродил то в аллеях парка, то на палубе корабля, то в чьей-то гостиной — и всюду этот никогда не унывающий, жизнерадостный рыцарь предприимчивости был необыкновенно комичен и неизъяснимо трогателен.

Впечатление было потрясающим, просто оглушительным. Вот это да! Вот это ко-о-мик! Настоящий бог юмора!

Отныне гениальный актер Чарльз Спенсер Чаплин станет кумиром Мусина. Любовь эту он пронесет через всю свою жизнь.

Вторая встреча также оставила неизгладимый след в памяти будущего клоуна. Встреча эта произошла в Семипалатинском цирке. «Братья Аристарховы» - так писали в афишах и программках - приехали сюда на открытие сезона. Здесь-то Хасан и увидел впервые того, о ком так много рассказывали приятели - Генри Лерри. Этого замечательного артиста называли в цирке настоящим спецом своего дела. Говорили, что ни один коверный не имеет такой разнообразной работы, как он. Мастак во всех жанрах: и на проволоке, и в воздухе, и в прыжках, и наездник, каких поискать.

Еще узнал Хасан, что происходит Лерри из славной цирковой семьи, что на манеже с пяти лет и что настоящее его имя — Кенсарин, а Генри — псевдоним. О Лерри за кулисами говорили с почтительностью. Так обычно отзываются о человеке, которого любят и хотят, чтобы и другие прониклись к нему добрым чувством.

Выступал Кенсарин в маске Чарли Чаплина. И хотя видеть коверного Хасану приходилось лишь урывками, только когда освобождался от своих номеров, тем не менее цирковой Чаплин восхитил юношу. Да, конечно, клоуны у ковра, с которыми встречался прежде — а он их за те восемь лет, что обосновался в цирке, перевидал немало – и в подметки не годились Лерри. Ну разве хоть один их них мог так весело, так изобретательно заполнять паузы между номерами; разве способен кто-нибудь так забавно танцевать, так оригинально жонглировать! А какую смешную сценку разыграл на лошади - умора да и только! Все у Лерри было новое, все незнакомое и все он проделывал неподражаемо. Несколько дней спустя Хасан увидел Генри еще и в качестве замечательного прыгуна. И что поразительно: прыгал Кенсарин с порванными связками на ступне. (Об этом Мусин узнает позднее). Упираться о землю ступней он мог, а вот приподнять ее — не получалось. И тогда Лерри придумал — головаст был — особый «протез»: от пояса к ноге шли струны, с их помощью он и подтягивал носок. Ну кто бы мог подумать, что столь сложные акробатические комбинации выполняются с порванными связками.

Мусин сделался тенью Генри-Чаплина. Ходил за ним по пятам, ловил каждое слово, старался чем только мог услужить. По утрам с нетерпением ожидал, когда появится в цирке этот обожаемый человек, без него все тут казалось тусклым и неинтересным.

Решение созрело в сознании Мусина окончательно. Да, он будет коверным и будет тоже выступать в маске Чаплина. И притом очень хочется быть хотя бы немножечко похожим на своих кумиров - Чарли и Генри.

Исподволь, в тайне ото всех разучивал чаплинскую «утиную» походку, мастерил реквизит, посещал комиссионные магазины в поисках котелка и тросточки.

Всеми своими помыслами молодой эквилибрист на переходной лестнице был устремлен к одной, единственной цели — стать клоуном у ковра.

Вот уж действительно, прав Леонид Утесов, тысячу раз прав, говоря, что искусство клоуна «это огромный труд и немножечко чудо».

Чудом можно было бы назвать и то, что произошло с семнадцатилетним Хасаном в Алма-атинском цирке, куда он перебрался вместе с воспитателем после Семипалатинска. На этот счет кто-то может сказать: счастливое стечение обстоятельств. Да, случай много значит в актерской судьбе; сколько раз бывало, что он все опрокидывал в устоявшейся жизни. Однако сказать, что карьерой клоуна Мусин обязан лишь случаю, было бы неверно. Разумеется, случайность сыграла свою роль. Но и без этого, не тогда, так позднее, он все равно вышел бы на эту дорогу.

Итак, программа Алма-атинского цирка оказалась без коверного - не приехал. И тут быстрый разумом Хасан принялся уговаривать своего партнера, чтобы тот договорился с директором - пусть разрешат ему, Хасану, заполнять паузы. У него уже имеется чаплинский котелок и тросточка. Подготовлено семь реприз. Николай Аристархович аж руками всплеснул: а как же наши номера?!

А очень просто. Все продумано. Как недавно в Семипалатинске было: Лерри в своем клоунском виде входил во многие номера — и на проволоку, и на лошадь, и на мостик поднимался к воздушным гимнастам. Точно таким же манером и он, Хасан, вольется в «Переходную лестницу» и в «Музыкальный акт». Номера от этого, вот увидите, только выиграют...

Горячая, взволнованная просьба питомца и какая-то внутренняя убежденность подействовали на атлета, человека, по натуре, отзывчивого. Что уж он там говорил директору цирка, осталось неизвестным. Да это и не суть важно. Важно, что Мусину было разрешено попробовать. Так и было сказано: «Ладно, пусть испытает себя.»

Не трудно представить, как напряженно готовился дебютант к своему первому выступлению, как отчаянно волновался перед выходом на манеж в образе Чаплина-коверного.

Интересно, что же исполнял новичок в тот решающий для его биографии вечер? Вот что известно доподлинно со слов самого Хасана: «Я делал тогда те репризы, которые позаимствовал у своего любимца Генри Лерри.»

Ну, что ж, такой плагиат на первых порах не возбраняется. Ведь в начале своей карьеры многие, да, можно сказать, все артисты кому-то подражали. Сценки и шутки Лерри явились тем трамплином, оттолкнувшись от которого, Мусин как человек истинно творческого склада скоро, очень скоро обретет собственное комедийное лицо, собственный стиль и собственный репертуар.

Как же прошло его первое выступление? По воспоминаниям очевидцев, восторга его работа не вызвала. В целом же публика доброжелательно отнеслась к молодому весельчаку. Когда закончилось представление, директор вызвал коверного к себе в кабинет, и, дружелюбно положив ему руку на плечо, сказал: «Я понимаю — начинающий клоун, первый выход, огромное волнение, неизбежные промахи и срывы... Дело обычное. Но вместе с тем я заметил в моем юном друге божью искру. А это уже говорит о многом». И добавил, что это дает ему основание надеяться, что со временем из товарища Мусина выработается настоящий клоун. - «С этого дня ты будешь работать коверным каждый вечер.»

Добрые слова, сказанные вовремя, подбодрили, вселили веру в себя, столь необходимую каждому человеку, кто делает первые шаги на новом для себя поприще.

Итак, осенью 1931 года в цирке города Алма-ата Хасан Мусин шагнул навстречу своей будущей карьере — феерической карьере клоуна.

Предсказание директора сбылось — Мусин стал профессиональным клоуном. В этой связи позволю себе небольшое отступление.

Недавно мне, наконец-то, посчастливилось увидеть превосходный фильм «Клоуны», снятый известным магистром экрана Федерико Феллини. Картина оставила двойственное чувство: с одной стороны —восхищение художественными достоинствами классической ленты, а с другой — досаду. И вот почему. Всем строем своих киноаргументов автор фильма подводит нас, зрителей, к мысли: клоунада в современном цирке умирает. Принять эту безысходную концепцию просто невозможно. Хотелось спорить с режиссером. Протестовать. Да нет же, не умрет клоун! Не может умереть!

Клоун бессмертен.

Во все времена, у всех народов этот забавный чудак, веселый насмешник, мнимый глупец и одновременно мудрый философ, щедро одаривает нас радостным смехом - этим чудесным даром человечеству. Клоун с детских наших лет и до старости, когда мы приводим в цирк своих внуков, — всегда с нами.

Куприн писал: «Главный номер цирковой программы — талантливый клоун, он умеет смешить народные массы добрым юмором». И это действительно так. Многие приходят в цирк исключительно ради выступления веселых мастеров смеха.

До мастера смеха Хасану Мусину, понятное дело, было еще далековато. Он только-только вступил в пору совершенствования своей комедийной техники.

Усердный подмастерье смеха увлеченно постигал секреты циркового комизма. На этом этапе с ним, как и со многими новичками, случались забавные курьезы. Об одном из них мне рассказал Н. Л. Ольховиков, известный жонглер на лошади. В Ростовском цирке Мусин попал в общую программу с популярным клоуном Якобино. Наторелый в буффонадном комизме Филипп Францевич, говоривший по-русски с сильным акцентом, попросил молоденького коверного подыграть ему в пародийном антре «Мадам Каталлани». В этом антре Якобино предстает в образе певицы-знаменитости, гастролировавшей некогда в России. По описанию Ольховикова, Якобино был одет в роскошное женское платье, на котором выделялся пышный бюст и еще более пышный турнюр. (Модницы прошлых лет подкладывали сзади подушечки, чтобы придать фигуре сексуальную округлость). А у клоуна, чья профессия основана на утрировке, вместо подушечки был привязан сзади гончарный горшок, в котором находился живой петух. Для чего? Когда птица, по ходу сценки, оказывается на свободе, она очумело носится по манежу, залетает на места к зрителям, производя страшный переполох и вызывая долго не смолкавший хохот.

В условный момент коверный должен был стукнуть мадам по заду бамбуковой палкой, чтобы горшок разбился, а пернатый пленник попал на манеж. Но, увы, зеленый юнец, человек по натуре в высшей степени добросовестный, в тот раз от великого волнения переусердствовал: он с такой силой огрел «певицу», что несчастный петя отдал Богу душу... «Был, как вы понимаете, скандал, заключил рассказчик, были обидные упреки, но был и примирительный куриный суп, сваренный женой Якобино».

Некоторое время воспитатель и его питомец еще поработали вместе, но потом Аристархов принял решение распроститься по-доброму. Ему стало ясно: выкормыш уже отошел от него, уже вполне самостоятелен, всеми помыслами углубился в свою новую любимую профессию. И уже, слава Богу, в гору пошел, уже узнал вкус успеха. А лестница наша и гармоники отошли для него на задний план...

Обидно, конечно, терять отличного партнера. Ведь вложил в парня всю душу.

Вынянчил, выпестовал, а теперь, видите ли, стал не нужен. Впрочем, не с ним, Аристарховым, одним таким-то макаром расплатились... Видать, не судьба. Силком, однако ж, удерживать не станет. «И палки в колеса вставлять тоже не в моем характере. Малый уже оперился, пускай летит с Богом на все четыре стороны».

Нет, нет, новых партнеров заводить уже ни к чему. Когда тебе переваливает за сорок, такая работенка уже не по силам. «Буду солировать на гармониях. И собачек дрессированных заведу, давно мечтал, — поделился он с женой.

... Расставание было трогательным, оба прослезились, а Клавдия Андреевна плакала навзрыд.

После войны Аристарховы обосновались в Екатеринбурге, на окраине Уралмаша. Жили в деревянном домишке, состоявшем из маленькой кухни и одной комнаты, уставленной в два этажа клетками с собаками. И что любопытно: Николаю Аристарховичу уже перевалило за семьдесят, в манеж давно уже не выходил, а тем не менее тренировок не прекращал: ежедневно отжимал стойки и дрессировал собачек...

Вся округа уважала этого скромного, добродушного, приветливого старика.

Ушел он из жизни холодным февральским утром 1974 года.

Мусин всегда, до конца дней с душевным почтением и теплотой вспоминал о своем учителе, партнере, приемном отце — Николае Аристарховиче Аристархове....

Последние годы жизни Хасан Мусин кочевал из одного циркового коллектива в другой: из украинского в киргизский, оттуда в татарский, затем в новосибирскую группу «Цирк на сцене». И наконец, нашел пристанище в том же самом городе, где родился, где когда-то началась его блистательная артистическая карьера и где завершится его жизненный путь — в Ташкенте...

Работал в местной группе «Цирк на сцене». Разъезжал по районным центрам, по рабочим поселкам и кишлакам Средней Азии, украшал своими веселыми шутками программу.

Прежде, как уже говорилось, любил поозорничать, любил затейливые розыгрыши, веселые мистификации, теперь же это перестало его занимать. А вот отношение к своей работе оставалось прежним. Встречи с публикой, как и дотоле, радовали его. Без устали разъезжая по окраинам республики, он выступал, затем складывал свои нехитрые вещички в дорожную сумку, чтобы той же ночью, а в лучшем случае утром, перебраться на новое место, для нового свидания со зрительным залом.

И даже в тех труднейших условиях кочевой жизни, представая перед случайной провинциальной публикой, постаревший комик творил с полной отдачей, по-прежнему оставаясь гроссмейстером смеха. Его забавные сценки между номерами становились «изюминкой» концерта.

Однако в бытовом отношении даровитый актер был неустроен: ютился с женой по временным углам, терпя связанные с этим всяческие неприятности. И лишь благодаря счастливой случайности, обрел нежданно-негаданно за каких-нибудь дватри года до кончины, собственную квартиру.

Произошло это следующим образом. В столицу Узбекистана приехал для участия в киносъемках фильма «Двадцать дней без войны» знаменитый мастер арены и киноактер Юрий Никулин, золотой души человек, благородно помогавший многим и многим артистам. Узнав, что его коллега, и в своем роде учитель, не имеет жилья, прозябает по чужим лачугам, предпринял энергичные хлопоты и в конце концов добился того, что Мусину, к неописуемой радости его горемычной жены, была предоставлена отдельная собственная квартира.

Хасан воспрял духом, ходил по городу счастливый и веселый. Веселый потому, что знал: после путевых мытарств по разбитым дорогам, поездок в нетопленных пригородных поездах, после томительных ожиданий в грязных вокзалах, ночевок в дрянных гостиницах, после всех изнурительных невзгод он вернется к теплу и уюту своего дома. И это грело душу, прибавляло сил.

Итак, герой этого повествования жил никуда не спеша, не строя планов, жил просто, без затей, не мудрствуя лукаво, оставаясь самим собой. Он не размышлял о высоких теоретических проблемах комического, как его ученик Леонид Енгибаров. Не собирался писать мемуары, подобно его коллегам клоунам: Казимиру Плучису (Роланд), Дмитрию Альперову, Петру Тарахно, Юрию Никулину, Борису Вяткину, Василию Мозелю.

Он жил по-прежнему лишь сегодняшним днем. Попрежнему, несмотря на то, что зарабатывал прилично, вечно был без денег — едва появились, тут же и размотал. Его знали во всех злачных местах и он там знал всех. В ту пору он снюхался с каким-то пропойцей, который работал на кладбище могильщиком. Там на земле вечного покоя выпивохи облюбовали заброшенный склеп и устроили в нем притон с потайным «баром.»

Прежде, когда случались запои, клоун быстро приходил в форму и успешно продолжал работу. Теперь же, став рабом непреодолимого желания спиртного, в поисках которого проявлял чудеса изобретательности, он пил, что называется, беспробудно. В подпитии всегда был сдержан. Только много, неудержимо много говорил. Такая у него появилась удивительная страсть. Схватит кого-нибудь за лацкан и говорит, говорит заплетающимся языком. О чем говорит? В том-то и дело, что из-за невнятной речи нельзя было разобрать ни слова. В это время люди избегали встречаться с ним. Раза два я видел Хасана на конюшне возле лошадиных морд: он жарко растолковывал что-то конягам.

Наступил 1982 год — начало эпохи лазерных технологий, персональных ЭВМ, генной инженерии и космических исследований.

Ранней весной этого года до нас-- почитателей редкостного дарования Мусина, дошла печальнал весть: любимый клоун, магистр смеха ушел из жизни.

Смерть настигла его на ступенях лестницы ташкентского циркового дворца, уже полночного, погасившего свои праздничные огни. Мусин пришел сюда либо поздно ночью, либо на рассвете. Здесь его и обнаружил цирковой берейтор первым в то скорбное утро явившийся в цирк. Мусин лежал на пороге, свернувшись калачиком. Был он уже мертв.

Что влекло его сюда? Зачем приходил? Возможно, ноги сами привели его в родной дом, каким был для него, что там ни говори, новый ташкентский цирк. А может, почуяв свой смертный час, пришел проститься с друзьями, с любезными его сердцу животными? Или просто шел подышать напоследок благотворным воздухом закулисья, которое обожал?

Теперь уже об этом не узнать.

Цирковой общественности пришлось, как рассказывали, выдержать целую баталию с директором цирка, человеком пришлым, назначенным на эту должность то ли горкомом КПСС, то ли присланным из органов, как это нередко бывало в практике тогдашних зрелищных предприятий. Общественники хотели провести на манеже гражданскую панихиду, посвященную памяти своего товарища, выдающегося клоуна. Директор же категорически возражал против того, чтобы гроб «с какимто пьянчужкой выставлялся на производственной площадке». Но инициативная группа сумела настоять на своем.

Кому-то из артистов пришла в голову благая мысль — чтобы цирковой оркестр вместо заунывного траурного марша играл живую, задорную мелодию из фильма Чаплина «Новые времена». Под эту мелодию симпатяга Чарли напевал свою песенку с пританцовкой. Все единодушно согласились: да, для Мусина, который когда-то блистал в маске гениального кинокомика это будет в самый раз.

Во время траурной церемонии прощания было сказано много теплых слов о расставшемся с жизнью мастере арены, общем любимце. Потом гроб, усыпанный цветами, подняли на плечи и по старой цирковой традиции пронесли несколько кругов по манежу под веселые звуки чаплиновской песенки. Прощание с Мусиным и похороны происходили первого апреля, в день — согласно обычаю — шуточных обманов. Ах, если бы это прощание оказалось всего лишь первоапрельской шуткой...

В Древнем Риме не принято было говорить умер, а только прожил. Хасан Мусин прожил шестьдесят восемь лет насыщенных феерическими взлетами и горестными падениями, славой и хулой, потешными розыгрышами и любовными приключениями, неустроенным бытом и дружескими застольями. Как уже говорилось, друзей он приобретал легко и умел очаровывать их, пил с ними водку и легко забывал, не склонный к глубоким привязанностям.

В цирковых кругах вокруг имени Мусина образовалось нечто вроде устного фольклора, который и по сей день передается от поколения к поколению. Начните расспрашивать о нем, и вам порасскажут с три короба невероятных историй якобы приключившихся с ним.

Неотразимо милый на манеже, в повседневной жизни он был безалаберным и неусидчивым, быстро увлекался и также быстро остывал. В его суматошной и во многом противоречивой натуре удивительным образом уживались небесное добродушие и моменты, когда он терял внутреннее равновесие и взрывался вспышками раздражения, чудовищная разболтанность и трогательная любовь к детям и животным — никогда не забывал накормить и выгулять свою собаку и угощать лакомством дрессированных лошадок; шаловливое настроение нередко сменялось душевной подавленностью. Испытывая полное безразличие к общественной жизни, к делам внутри актерского коллектива и к событиям текущей политики он в то же время обладал сверхъестественным чувством ситуации.

Главным делом его жизни было — смешить. Казалось, сама природа запрограммировала его стать необычайно смешным актером с поразительно развитым чувством комического.

Существует красивая легенда: когда родился Мольер, будущий великий драматург, музы слетелись к его колыбели. Похоже, что Талия, муза комедии тоже побывала у колыбели маленького Хасана и прикоснулась к его сердцу.

В одной из песен, которые так тепло, по-домашнему напевал с характерной своей хрипотцой Юрий Никулин, говорится о том, что из рукава клоуна вылетает миллион смешинок. Прямо про Мусина.

Сколько представлений на манеже казанского, пензенского, владивостокского, петербургского цирков озарил он своим неистощимым смехом, скольких одарил веселым настроением. Сценическое обаяние Мусина, его высокое комедийное мастерство располагали к нему и детей, и убеленных сединой, и москвичей и привередливых одесситов. Он был единственным в своем роде комиком нашего цирка способным пленить магией своего искусства любую аудиторию, щедро по-королевски разбрасывать из рукавов миллионы смешинок. Мусин был велик в первую очередь своей абсолютной актерской органичностью.

Теперь по прошествии многих лет, с дистанции времени, можно составить некоторое представление о гигантском даровании Хасана Мусина, о высочайшей степени комедийного совершенства этого корифея циркового комизма.

Для меня лично Мусин был актером-комиком, который с самой первой встречи и навсегда вызвал восхищение своим необычайным, прямо-таки феноменальным даром исторгать раскаты смеха всего цирка. Я не переставал удивляться его необъяснимому, не иначе как небесами данному умению извлекать улыбки из самых заурядных вещей. В моих глазах он был великим комическим актером, способным превращать глупое в мудрое, реальное в сказочное, а сказочное - - в смысл всей нашей жизни. Сценки Мусина не что иное как наивные истории забавного характера, минуты веселой детской чепухи, которые побуждали нас самих становиться на какое-то время детьми. К слову заметить, Мусин сохранил до преклонного возраста в своем характере черты ребячливости. Таким я воспринимал его, таким он казался многим, знавшим его близко.

Я рассматриваю Мусина как блистательного мима, чародея пантомимы — высокого искусства народа, искусства имеющего многовековую историю, искусства, которое он успешно развивал вместе с однокашниками: Алешей Сергеевым, более известным по прозвищуМусля, с Юрием Никулиным, с Леонидом Енгибаровым. Я любил, когда он брал в руки свою концертину — шестигранную хроматическую гармонику, изобретенную англичанами и играл для себя или для приятелей. Из цирковых людей также мастерски владел концертиной лишь Александр Маслюков, но его игра была академически строгой, суховатой, тогда как Мусин исполнял свои невесть откуда взятые мелодии, проникнутые лирическим волнением, необычайно задушевно, чувствительно, в особенности когда был в ударе.

В нашей памяти - памяти всех, кто знал и любил его, — Мусин будет жить как самый смешной клоун-мим, как беспутный, но чертовски симпатичный человечина, наделенный искрой Божьей, — вкрадываться к вам в душу.

Знаменитый кинодеятель С. М. Эйзенштейн высказал замечательную мысль: человек бессмертен лишь в том личном вкладе, какой он способен внести в общую копилку, «пробегая свой отрезок пути с эстафетой от ушедшего поколения к наступающему». Вклад, сделанный Мусиным в развитие веселого жанра, бесценен. Живительный мусинский юмор ярко выражал содержание искусства клоунады тридцатых-пятидесятых годе». И более того-- самым заметным образом влиял на это искусство и способствовал его совершенству.

Среди клоунов несть числа наследникам мусинских смеховых формул, его художественных приемов, его находок, его исполнительской манеры.

Хасан Мусин, теперь это уже ясно, принадлежит истории нашего цирка. Имя его сохранится в пантеоне лучших клоунов, где и пребудет во веки веке».

.

Эмиляно Очагавия родился 24 мая 1945 г. в с. Ней-колония Камышинского р-на Сталинградской обл. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Георгия Товстоногова), поступил в театр дважды Краснознамённого Балтийского флота, затем служил в драмтеатрах Калуги, Кемерова и Астрахани.

Эмиляно Очагавия родился 24 мая 1945 г. в с. Ней-колония Камышинского р-на Сталинградской обл. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Георгия Товстоногова), поступил в театр дважды Краснознамённого Балтийского флота, затем служил в драмтеатрах Калуги, Кемерова и Астрахани.

1.http://mytashkent.uz/2012/10/03/uchastniki-torzhestvennogo-zasedaniya-yubilejnoj-sessii-uchenogo-soveta-posvyashhennoj-80-letiyu-leningradskoj-konservatorii-14-marta-1943-goda/

1.http://mytashkent.uz/2012/10/03/uchastniki-torzhestvennogo-zasedaniya-yubilejnoj-sessii-uchenogo-soveta-posvyashhennoj-80-letiyu-leningradskoj-konservatorii-14-marta-1943-goda/ 2.

2. 3.

3. 4.

4. 5.

5. 6

6