Часть 2

Ташкент, ноябрь – декабрь 1941 г.

Ноябрь 1941

Проснулись — Ташкент. Ночь, 4 часа. Выгрузка на вокзальную площадь. Морозно. Люди с горами багажа. Опять беженцы. Они сидят, лежат у своих тюков. Одна группа сидела на тюках, укрывшись одеялами и клеенкой. Спят на площади на камнях, постелив тряпки и одеяла. Вышли на площадь.

Начало рассвета. Город в голубом, серебряном тумане. Феерическое зрелище. Сдали вещи на хранение. Прощаемся со спутниками.

Диалог в камере хранения.

— Во сколько оцениваете вещи? Вот этот сверток.

— Это мои работы. Картины. Пишите 5000 рублей.

— Что вы, что вы! Такие большие деньги! 500 рублей, хватит. Чемоданы по 300 р. Дорого вы цените ваше барахло.

Едем трамваем на базар, где имеются столовки и кафе. Ищем их, но на столовой обычная надпись: «Сегодня не работает». Чайханы исчезли, точно их никогда не было. Говорят, в Старом городе еще есть рестораны.

Купили два кило вкуснейших яблок и чудесных орехов. Едим и радуемся. У Полины желтое, серое лицо. Неля худая и бледная.

Зашли в молочную и купили простокваши. Встретили какую-то женщину. Разговорился. Она впустила нас до вечера. Полина и Неля уснули мертвым сном. Я пошел искать друзей.

Улицы залиты густым осенним солнцем. На тополях еще есть листья. Тепло. Это большая радость. Солнце. Не нужны шубы. Нами овладела неотвязчивая мысль — в баню и парикмахерскую.

22 ноября

Умылись, я побрился. Закусили. Блуждаем по улицам. Верблюды с хлопком, с мешками зерна. Поражают деревья и небо. Необычайные по форме, очертаниям и цвету. Я не встречал ни одного пошлого, скучного дерева. Стволы, ветви, общий тон их исключительно красивы и богаты. Что ни дерево — образ. Есть суровые, радостные, печальные. Они хорошо связаны между собой и вклеены в небо. Они заполняют пространство и в переулках создают необычайный уют и настроение. К ним тянет, они ласкают и утешают. На них остатки осеннего убора. Рыжая и золотисто-красная листва. Она подчеркивает серую гамму благородного и тонкого колорита ташкентской зимы. Вторым утешением в этом городе служит небо. Оно богато и пышно, как весеннее море. Восходы и закаты делают город фантастическим. Сегодня я наблюдал облака с золотыми ободками на фоне бледно-зеленого небосклона. Это было чудовищно хорошо. После вагонной хмурой жизни это большая радость.

***

По утрам ходим на базар. Покупаем яблок и орехов, кажущихся после тяжелого и голодного путешествия необычайно вкусными. На нас глядят, как на очень богатых беженцев. Базар Алайский имеет чисто европейский характер — ничего от Азии. Народ — европейский. Только продавцы — узбеки. Они безжалостно обдирают покупателей. Продают они свои продукты по очень высоким ценам. Видно, им нравится процесс торговли.

***

Архитектура здесь отвратительная. Я не видел ни одного приятного дома. Местные архитекторы использовали мотивы, чтобы победить всех своей пошлостью. Попадаются дома похожие на казармы. С души рвет. Ко всему прочему прибавляется базарная скульптура — продукция московских торговых организаций. Пионеры с барабанами и красноармейцы ужасны. Единственное утешение это то, что летом листва всю эту пошлость прикрывает.

***

Узбеков, халатов, чалм, платков — мало. Все они слились с общей массой людей и одежд.

***

На улицах много народу. Узнаю москвичей, ленинградцев, киевлян. Местное население к беженцам относится недружелюбно. Обвиняет их во всех неприятностях, которыми отличается война. Дороговизна, отсутствие продуктов, очереди, трамвайная давка, кражи на улицах — все это дело рук беженцев. На базарах нас ругают. Разглядывают с нескрываемой злобой и раздражением. В народе ходят дикие, бредовые сплетни о каких-то богатых спекулянтах, которые бежали в Ташкент с чемоданами, наполненными золотом. Где они? Хотел бы поглядеть на них.

Утомительные очереди. Повсюду. У бани, у парикмахерской, у кондитерских, у гастрономических магазинов. И повсюду две очереди — два хвоста. Одна из честных людей, другая из неорганизованных, работающих локтями, коленями и кулаками. Милиция мало обращает внимания на все это, предоставляя жизни идти своей собственной дорогой.

Столовых мало. Чтобы попасть в кафе и выпить чашку кофе — нужно простоять час. Утомительно.

***

Покупаем морковь и редьку. Вкуснейшие овощи. И витамины. И вкусно, и недорого. Полина умеет делать вкусные блюда.

Чудесный, солнечный день. Сегодня я и художник Плаксин[1] решили сходить на рынок и поискать дешевую столовую. Мы отправились на Алайский базар. Это — грязный и неуютный базарчик, кишащий жуликами и воришками. Мы обошли Алайку и ничего не нашли. На прилавках лежали картофель, лук, репа и морковь. Желтая редька. Мы купили по кило моркови. Быстро почистили ее и со смаком стали ее пожирать. И вдруг, у каких-то голубых ворот стала расти очередь. Люди, плохо одетые, с газетными свертками (кусок хлеба к обеду?). Мы присмотрелись. За окном видно было, как сидят две женщины и бородач и едят лапшу с какой-то желтой водицей. В очереди стояла парочка. Узбек и русская. Узбек с обрусевшим лицом. Даже что-то славянское. Какой-то рябой мужик обидел узбека. За него заступилась его подруга. И пошла замечательная русская речь. Но какая! Пушкин и Лермонтов спасовали бы. Ругань, которая могла с ног сбить. Мы были ошарашены.

Ругань женщины была настолько неотразимой, что и мы не смогли устоять и вынуждены были уйти из очереди. Даже обед показался нам полным густой ругани. Мы отошли в сторону. Морковь нам показалась более сладкой, чем обед.

За рундуками опять очередь. Дают водку. Преобладают мужчины. Попадаются узбеки. Из очереди выскочил старый узбек с круглым лицом в рваной тюбетейке. В руках у него была литровка. Счастьем дышала его плотная фигура. Он бежал, боясь, что его догонят и отнимут драгоценную влагу. Его кривые ноги смешно изгибались.

Как раз против водочной лавки лежало что-то похожее на часть человека. Мы подошли. Лежал нищий, безногий. Его тележка с колесиками навалилась на него, укрывая его, как одеяло. Он лежал на земле, лицом к очереди, не обращавшей на него никакого внимания. Он лежал и крепко спал. Розовое лицо, седая борода. Глаза его были крепко закрыты и светились радостью, внутренней глубокой радостью. У рук его лежала пустая зеленоватая бутылка.

Остаде или Босх. Сильное впечатление, произведенное этой сценой, не давало мне покоя. Я вынул листок бумаги и зарисовал нищего.

— Не будите его, — крикнул кто-то из-за рундуков. — Ему сейчас снится сладкий сон. Будто ноги есть.

Это было сладким. Первое — морковь, второе — нищий.

***

Стояли в очереди за коммерческим хлебом. Встали я и Полина в 5 ч. Когда вышли, шум дождя и знаменитая ташкентская липкая грязь. Пока добрались до магазина — обессилели. Насилу дотащились. Из подъезда, где мы спрятались от дождя, нас грубо вытолкал какой-то усатый узбек.

— Иди-иди отсюды, — и толкнул меня в спину.

Пришлось стоять под дождем. Я укрылся пиджаком. На Полине был платок. Хлеб начали выдавать только в 8 ч. утра, когда небо просветлело, и очертания лиц, стоявших рядом, стали ясными. Издали очередь шумит, как пасека. Давка была жестокая. Несколько раз я бросался в атаку — безрезультатно. Меня мяли, как мнут тесто. Несколько раз, влекомый лавиной, я уносился к заветному окну и несколько раз, уносимый той же лавиной, относился в сторону. Окончательно выбитый и обессиленный я уходил в сторону, чтобы отдохнуть. Напоминало шум прибоя осеннего моря. Вопли драки, звуки, которые можно описать как символ отчаяния тонущего в непогоду корабля. Всюду валялись одежда, шапки. Один какой-то молодой парень со слезой в горле вопил:

— Шапку отдайте! Черти, шапку отдайте!

Наконец кто-то поднял какую-то массу, залитую густой грязью:

— Вот твоя шапка. На.

Он взял грязную шапку и пошел к водосточной трубе, обильно поливавшей улицу, и начал мыть свою загаженную шапку.

Нечеловеческий голос: — Ребенка задушили!!!

Подъехала карета. Санитары унесли бездыханное тело 12-летнего мальчика. Ему раздавили грудную клетку. Руки, голова висели.

Одну женщину я видел, как били за то, что она влезла в чужую очередь. С нее стаскивали клеенку, платок, пальто, кофту. Она даже не оглядывалась. И только, когда кто-то коленом дал ей в зад, она быстро подскочила к тому и впилась зубами в его руку. Тот закричал. Тогда вся толпа ринулась к женщине и начала ее нещадно бить.

Хлеба мы достали по 3 кило. Темный, кисловатый. Но и это счастье.

Картина, достойная Данте. Если бы он все это видел, его знаменитый труд обогатился бы еще одной славной главой.

А между тем, несколько часов внимания со стороны местных бюрократов, и вся эта мрачная картина растаяла бы, как дым в ветреную погоду.

***

Бегаем в эвакопункт. Это тоже мрачная глава из моей жизни. Бесконечная нить унижения человека, оплевывание мозга, сердца. Нас не прописывают. Мои хлопоты пока ничего не дали. Справки Союза о том, что я Репин и Стасов вместе взятые, не дали никаких результатов. Со мною разговаривают, как с мелким рецидивистом. Мы вынуждены жить без прописки в общежитии Союза художников, где ютятся беспризорные художники. Ходим по обжоркам, рынкам и барахолкам. Собираемся в Самарканд, куда нас зовут. Обещают уют, внимание, любовь и работу. Надо уехать из Ташкента.

В Ташкенте масса беженцев. Свыше полмиллиона. На вокзале много тифозников. Горсовет старается избавиться от каждого лишнего человека — и срывает злобу на художниках.

***

Местный Союз художников представляет в уменьшенном виде МОССХ. Те же дрязги, интриги. Зависть и подхалимы.

На нас, приезжих, глядят, как на конкурентов, прибывших с одной целью — захватить пирог и в два рта съесть его.

Правление внешне принимает нас как приятных гостей. Внутренне они нас ощущают как нахлебников.

Сегодня в местной газете «Правда» перепечатана статья из центральной «Правды» о хорошем отношении к эвакуированным. Статья звучит убедительно.

О нас (особенно, о представителях искусства) мало заботятся. Дурус[2] поселил ребенка в сыром подвале и сам спит уже месяц в сыром подвале. Его жена заболела острым ревматизмом. Там, в цементной яме спят Файнзильберг,[3] Якурзон, Дурус и другие. Им только недавно дали хлебные карточки.

Необычайный бюрократизм и халатное, бездушное отношение к людям — постоянный отзыв людей, бывающих в учреждениях.

13 дек.

Сегодня ночью была облава. В 3ч. ночи постучали в окно. Милиция. Два милиционера и узбек какой-то. Хозяин впустил. Они уже знали все обо мне. И мне ничего не оставалось, как соглашаться со всем тем, что соседи им передали. Держались грубо. Забрали документы и предложили сходить во 2-ое отделение. Там в отвратной форме начальник 2-ого отделения учинил мне допрос. Я ему в мягкой, почти заискивающей форме рассказал о себе, о больной Полине. Начальник выслушал. Глаза были подобны двум кусочкам льда.

— Итак. Ваша национальность?

— Еврей! Зачем это Вам?

— Распоряжение Союза, что Вам следует выехать из Ташкента в 24 часа.

И это в кабинете, где висели портреты Маркса и Ленина! Кто он — вредитель, антисоветский чиновник или просто мерзавец? На 25-ом году нашей власти! Получил документы и расписался, что в 24 часа должен покинуть этот лучезарный и гостеприимный город. Возвращаясь, думал о том, насколько все это напоминает мне дореволюционное время. Я в Москве блуждаю по знакомым и прячусь как еврей в блатных квартирах. Точь-в-точь. Но я решил не сдаваться. И завтра начну хлопотать с утроенной силой.

***

Самая большая проблема – это хлеб. Его трудно достать. Приходится придумывать всевозможные комбинации.

В Союзе писателей есть столовая. В столовой — буфетчик. Рыжий, толстый. Я ему подарил кусок мыла, нужный ему до зарезу. Он был счастлив:

— Приходите по вечерам, и я буду давать вам все, что можно.

И я хожу по вечерам и получаю хлеб с колбасой. Иногда, очень редко, конфеты. От него возвращаясь, я подобен летящей Нике — я не хожу, а лечу.

***

***

Приехали Шемякин[4] и И[НРЗБ]. Они уже навьючили на себя тяжелые мешки с заботами о жилье, хлебе, прописке. Лица у всех покрыты желтизной. Движения вялы. При виде ташкентских очередей их лихорадит.

***

Среди местных художников следует выделить Волкова[5] и Рейха.[6]

Татевосян[7] при ближайшем знакомстве разочаровывает. В нем живут два человека. Один для себя и очень близких, другой для — не очень близких.

Искусство местных нуждается в сильном ветре, сквозняке. От него пахнет несвежестью. Есть талантливые люди: Рождественский,[8] Волков. Но провинция — это жестокий, неподдающийся лечению яд. Он съедает все. Любой мозг, любое сердце.

***

Поехали за город доставать продуктов. Но цены там еще выше ташкентских. Поглядели на снежные горы, купили два кило орехов и вернулись в свое лоно уставшими и раздраженными.

***

Продал нелькину шубу за 850 р. Я ходил по рынку, опасаясь встретить знакомых. Опять подсолнух. Опять чудовищная грязь. Усталый я побрел, влекомый толпой. И вдруг, чудесное пение. Два голоса. Русские грустные песни. О сердце, любви, Сибири. Я подошел и разглядел. Молодая пара слепых. В новых галошах и пальто. Они стояли рядом и пели. Многие останавливались, доставали монеты и почтительно клали им в карманы.

Стало так хорошо. В дни недоеданий, беганья по эвакоделам, по чужим, сырым квартирам такие чудесные песни! Я не мог оторваться от слепых.

Обернувшись, я в глубине садов за глиняными домиками увидал снежные горы. Ослепляющий пейзаж. Боже мой, какой пейзаж! А с песнями он показался еще чудеснее. Я долго стоял, точно окаменелый, и все глядел, и все слушал.

***

Послали телеграмму Калинину, указав на тяжелое положение.

***

У Нели на базаре воришки украли ридикюль с 30 р. и хлебными карточками! Вот так не везет! Бедная девочка. Она пришла убитой, вся в слезах.

***

В газетах радостные события, наполняющие сердце теплом. Взят Ростов! Разгромлена армия известного фашистского генерала Клейста. Это событие привело к тому, что мы начали мечтать о Москве, о ставшей близкой, дорогой Москве. События ударили по антисоветским людям, слухам, антисемитизму. Гений Сталина еще более стал сияющим.

В магазинах продукты трудно достать. В кондитерских по карточкам можно достать баранок, пряников, конфет и джема. На улицах книжные столы, но интересных книг не видать. Все это учебники и средняя издательская макулатура. А беллетристики мало. Редко книги военные, санитарные или учебные.

Все школы превращены в госпитали. В городе есть много раненых. Они опираются на быстро сделанные простые палки и отдыхают в сквериках в солнечные дни. Их лица говорят о пережитых страданиях. В глазах усталый блеск. Население к ним относится подчеркнуто дружески.

Хорош и поэтичен, как и раньше, Старый город. В нем много чудесных уголков с грустными деревьями и бледно-зелеными арыками, в которых поблескивает прозрачно-голубое небо. Встречаются удивительные местечки с цветистыми фигурками узбечек. Хочется сидеть и без конца глядеть на эти нежные акварельные картины.

***

Опять радость, наполнившая до краев мое сердце. Фашистов отогнали от Москвы! Разгром нескольких дивизий, свыше тысячи танков, больше пятисот орудий, убитых много. Эту новость передал мне поэт Галицкий.[9] За радость я его поцеловал в обе щеки. В такой день забываются все личные невзгоды, неудачи. Ну, что такое мои личные неприятности на фоне начала разгрома непобедимой, страшной немецкой армии!

Я бросился к газетной витрине. Да. Все это правда!

***

На вокзале гнездо тифа. Бивуаки грязных и оборванных людей. На некоторых лохмотья. В привокзальных переулочках — группки людей и вещей. Люди похожи на вещи, а вещи на людей. Мрачные, слоняющиеся тени. Все их движения порождены единой потребностью — почесаться. Лица их месяцами не знали ни мыла, ни воды. Они, как в пути, жгут костры и варят похлебку. Большей частью это евреи из Польши, Белоруссии.

На вокзальчике в Чирчике наблюдал группу голодных и нищих белорусов. Они спали семьями под навесами, укрывшись тряпками и остатками одеял. Они проснулись, когда я подошел, и тупо разглядывали нас. Одна мать грудью, похожей на пустой мешочек, кормила желтого ребенка. Из-под остатков серого одеяла высунулась худощавая голова мужика. Рыжая борода, серо-голубоватые глаза и бледный, высокий лоб. Мужик сидел точно неживой, ни одного движения. От него веяло холодом и безнадежностью.

***

Пишем плакаты на тему провала немцев под Москвой. На фоне Кремля — удирающие и падающие фашисты.

Приступил к плакатам. Их пишет небольшая группа художников во главе с плакатистом Рождественским. О нем говорят, что он талантлив. Как человек он очень двуличен и хитер. Работает он одной левой рукой (правой у него нет). Васильев, на которого я возлагал много надежд, оказался ненадежным и склонным к интригам человечком. Чувствуется воспитание михайловской группы.

***

В Союзе идет грызня между группками Уфимцева[10] и Татевосяна с одной стороны и приехавшей из Киева Николаенко с другой. Николаенко здесь ведет подрывную работу, собираясь свалить Татевосяна и его друзей. Грызня дает себя чувствовать в работе Союза. Москвичи очень редко примыкают к Союзу.

***

Победы на фронтах вселили в нас надежду на близкий отъезд в Москву. Все мы живем только надеждой на близкое возвращение. Сегодня освобождены Елец и Тихвин.

***

Сделка с участковым. Его разговоры о людях, о Ташкенте, о беженцах. Как и многие здешние, он уверен, что все мы в чемоданах храним тысячи. Уходя, он уступил нам кило свинины и кило черного хлеба. Добрые черты русского человека.

Весь день уходит на то, чтобы достать чего-нибудь съестного. Некогда работать и думать о работе. Утром в 5 часов очередь за хлебом, потом рынок (морковь, картошка), потом ужин, изобретенный Полиной. Надо бегать по столовым и магазинам и узнавать, где дают чай. В одной кофейне узнал, что дают кофе с белыми булочками, в другой — бутерброды, и бегаешь из одной в другую. И надо успеть сделать плакат, чтобы не быть в долгу у Советской власти.

***

Съезд пленума. Выступление Федора Михайловича, представителя Ц.К. и мое. Меня выбрали в правление и президиум Союза. Из 8 голосов — 8. Это доверие и уважение. Сидел за столом в Союзе рядом с самаркандцами Аветовым[11] и Никитиным.[12] Замечательные ребята. Подружились. Зовут в Самарканд, в этот чудесный город. Мы перебрали всех москвичей, сделали ряд психологических портретов. Вспоминали нашу аппаратную власть. Не могу спокойно говорить о МОССХе и Союзе художников, где орудовали Герасимовы и Ряжский.[13]

***

Последние победы вскружили нам головы. Мы только и говорим о Москве. Сейчас она кажется родной матерью.

***

Послали телеграммы Калинину, в местный Совнарком и в эвакопункт, указав в них на наше бедственное и тяжелое положение. Будем ждать ответа. В случае неудачи — уедем, куда глядят.

***

Получил разрешение на прописку. Меня и подписавшего телеграмму художника Лавинского[14] вызвали в эвакопункт и необычайно вежливым тоном поговорили о наших переживаниях. На столе у пригласившего нас лежала телеграмма с резолюцией вызвать и выяснить. Нас вызвали и выясняют. Это спустя 6 недель. 6 недель блуждания по грязным и страшным очередям. Ожидания и унижения.

Живем в комнате большой, но сыроватой. Хозяева неплохие, но опустившиеся люди. Заплатил за три месяца вперед 450 рублей.

***

Чтобы прописаться, нужна еще справка из бани, что я прошел санобработку. В городе начал погуливать тиф.

Я простоял почти целый час на грязном, вонючем банном дворе. И бесполезно. Тогда я прошел через дирекцию, которая, узнав, что я собираюсь писать об антисанитарных условиях, испугалась и быстро меня пропустила. Что такое санобработка? Грязь, грязь и еще раз грязь. Вокзальную публику, человек 30, раздели донага и держали в маленькой комнатке. Вещи были навалены в кучу. От них пахло потом и плесенью. Меня оторопь взяла. Чтобы спасти себя, я предложил сторожу на водку — и он меня пропустил в шубе, шапке и калошах через всю баню. Для вида я сдал в обработку одну грязную рубаху. Ждал я около двух часов. Потом всю одежду принесли в большом грязном мешке и бросили на заплеванный пол. Все бросились выуживать свои вещи. Происходили драки. У одного пропали брюки, и нас поэтому задержали еще на 1 час. Всех обыскали. После омерзительной сцены обыска нашлись злополучные штаны. Людей держали после умыванья в страшном, холодном помещении, похожем на карцер.

Сцены из Босха и Остаде. В Ташкенте все начинания, даже очень важные, превращаются в издевательство над людьми. После санобработки пошли в баню мыться по-людски.

Злоключения у художников после прописки, устройства и получения карточек не кончаются. Бывают еще острые блюда местного приготовления — высылки. Человек, потерявший два месяца на прописку, устройство квартиры и получение карточек на питание, получает бумажку, изящно отпечатанную, такого содержания: «Горсовет предлагает Вам и Вашей семье в течение 3-х дней оставить г. Ташкент и выехать в Бухару».

Тогда этот человек начинает опять бегать (глаза безумно горят, губы сухие) по городу и Союзу, собирая бумажки, в которых доказывается нужность его пребывания в лучезарном Ташкенте.

Получили такие бумажки художники Платонов, Никифоров, Плаксин.

***

В газетах статьи о профанации немцами могилы Толстого и музея Чайковского. Рядом с могилой Толстого похоронено 70 бандитов. В музее Чайковского фашисты топили печь нотами.

***

Пленум узбекских художников. Выступали критики. Творческая конференция. Все критики (Михаил Федорович, Нейман[15]) все читали. Никого не оставили без внимания. Надо же им хлеб кушать.

***

Приехал скульптор Симонов.[16] О нем рассказал старый общественник, бывший замдиректора Академии Художеств. У Симонова большое несчастье — по дороге умерла жена. Он ее привез в гробу и перевез в морг. Состояние Симонова — ужасно. Он в тягчайшей депрессии. Ему нужно помочь. У него нет угла, денег. С ним приемный сын, мальчик. На всех нас это произвело сильное впечатление. Я был уверен, что правление Союза расплачется. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что никто ничего не может сделать, не может взять их на один-два дня. Все мрачно молчали. До чего дошла жестокость душевная художников и скульпторов здесь. Я был ошарашен. Чтобы помочь, я предложил пока что устроить его в общежитие художников. Симонов не мог сесть, так и остался стоять. И откуда такие мертвые сердца?

***

Чтобы связаться с буфетами и столовками я завязал сложные и вместе с тем простые отношения с завами их. Одному я подарил кусок мыла, другому осьмушку табаку, третьему флакон одеколона. Все это возымело действие, и я имею хлеб, колбасу и конфеты. В общем, уже не так плохо. Надо только не забывать о человеческих слабостях. И все.

***

Вчера провел первый веселый, теплый вечер у художника Волкова. Это старожил, почти безвыездно проживший здесь свыше 25 лет. Он некогда ходил по улицам Ташкента в черной пелеринке, романтически драпируясь в нее. Население видело в нем большого оригинала. Писал он ультралевые вещи и защищал самые левые идеи и жил в пустой комнате. Сейчас это прекрасный семьянин (чудесные дети и милейшая жена!). У него большая мастерская, заставленная работами. Он устроил показ. Понравились его этюды и два портрета, написанные в ультра-реалистичной манере. Местная художественная власть его держит на отсеке и не подпускает его близко к пирогу. В нужных случаях, когда не хватает для баланса или концерта формалиста — вспоминают о нем. Они его считают большим чудаком, что дает им возможность обращаться с ним так, как им заблагорассудится. Сидели мы до 11 ч. Ели великолепную вареную картошку, пили замечательное белое вино и вспоминали прошлое. Я говорил о Париже 1911–12 годов. Варшавский

[17] о Москве времен Коровина, а Шварц

[18] о Ташкенте 1920-х. Вечер прошел тепло. Чувствовали себя отлично. Провожали нас Волков и его сын (очень талантливый мальчик!). Была лирическая лунная ночь!

***

***

Эпидемия. Советуют поменьше есть фруктов и овощей и пореже ездить в трамвае и стоять в густых очередях.

Сегодня видел еврейские похороны. Шли одинокие люди за деревянным, необитым гробом, покрытым черным покрывалом. Возница равнодушно погонял захудалую лошаденку. Рассказывают о многих случаях заболевания тифом.

20–21 дек.

Сегодня напечатано воззвание Гитлера истребить всех евреев.

Сегодня же статья наркома и партотдела на эту же тему.

Уничтожено уже около 2-х млн. евреев. И еще есть евреи-художники, помышляющие о закатах, о цветах сегодня.

Надо все силы отдать чувству мести, все силы мобилизовать на месть. Только бесконечная, безграничная месть.

Мне трудно и стыдно жать руку немцу. Мне кажется, что все они виновны. От них всех пахнет еврейской кровью.

***

Рассказ сапожника без ноги. Протез его делаю.

«Проводником был. Приезжаю на Рязанский вокзал. Смотрю, стоит мальчик. Взял, пошел с ним в трактир. «Дяденька, отвези меня в Ташкент». Теперь инженер по механике и электричеству.

И другой стоит на Рязанском вокзале. Второй Вася толстомордый. Сейчас в Н.К.В.Д. работает, а сколько спас людей.

Теперь подбросили маленького. Прихожу домой, на террасе лежит ребенок, по исследованию крови здоровый, а по бумажке узнал, кто он. А теперь, пожалуй, и летчик, один из героев. Награжден орденом. Фамилия его Тараторин. Говорит, раз ты меня воспитал — то и фамилия Тараторин. Вот, кто перед тобой сидит, на инвалидность не гляди.

Так Вы, может, корреспондент? Тогда я Вам многое расскажу».

***

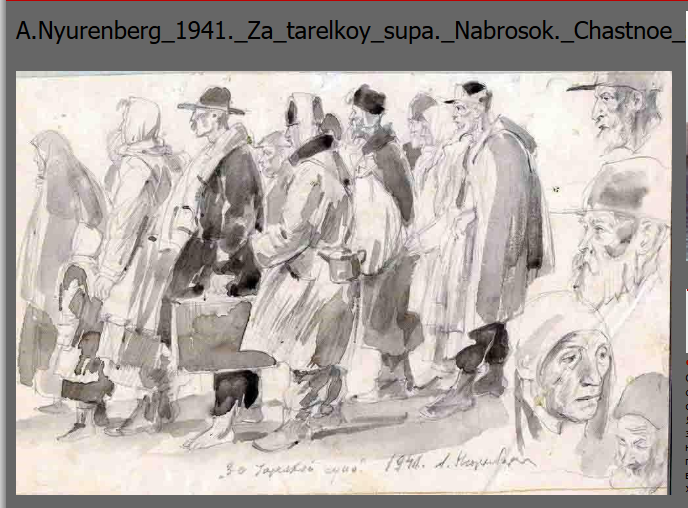

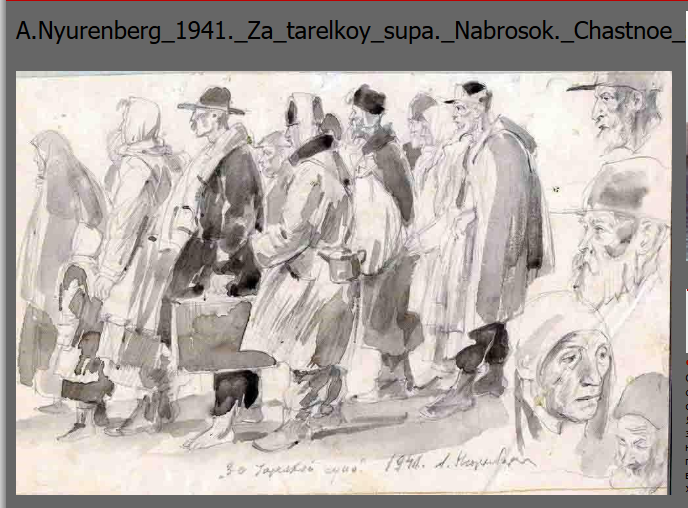

Я взял с собою на вокзал художника Рывкина.[19] Вокзал — это моя мастерская. Нигде нет такого богатого типажа. Военные, штатские, красноармейцы, эвакуированные, раненые, больные, беженцы, беспризорные дети, эшелоны рабочих, отправляющиеся на Урал и в Сибирь. Проводы мобилизованных, чего только не увидишь здесь. Движение, крики, стоны, слезы. Есть приговоренные. Они не отправляются на фронт. Слезы, мрачные лица.

Я осторожно зарисовываю, чтобы милиция не заметила.

Мой Рывкин удивляется, что я столько внимания уделяю бедноте и страданиям:

«Это тяжело. Я вырос в бедной семье. Но нищету не могу видеть. Мне хочется радости, оптимизма. У них, ваших моделей, этого нет».

Но что ему можно было ответить на это? Отвернуться от всего и не глядеть на страдания, и слезы, и смерть? Писать закаты и восходы? А ведь у людей есть потребность в работе даже в эти тяжелые моменты.

***

Художник Александров неузнаваемо разжирел. Щеки и шея налились витаминами и порозовели. Он бросил живопись и начал пошивать галоши. Кормит себя, жену и двоих детей. И славно кормит.

***

***

Художник Александров неузнаваемо разжирел. Щеки и шея налились витаминами и порозовели. Он бросил живопись и начал пошивать галоши. Кормит себя, жену и двоих детей. И славно кормит.

***

С дровами драма. В городе нет уже дров. Счастье, что зима мягкая. Хотя сырость здесь страшная. В комнате по вечерам — туман. Ложимся и просыпаемся с ним.

Ядовито шутят, что весь лес ушел на костыли. Сжег все подрамники, табурет чужой и занялся ночными хищениями чужих заборов. Холод, пожалуй, злее голода. Ни работать, ни сидеть в комнате нельзя. Приходишь, сваришь чай на мангалке — и под одеяло, укрывшись пальто и старыми холстами.

28 дек.

В одном театре проходила встреча правительства Узбекистана с полковниками, жертвователями денег на строительство танков и аэропланов. За столом сидели военные. К столу подходили колхозники с мешками и высыпали на стол деньги, их подбирали военные и сваливали в общую кучу, растущую на глазах. Пожертвовали 150–200 тысяч рублей, точно это были небольшие единицы. Оркестр отмечал торжественность момента.

[1]Плаксин, Михаил Матвеевич (1898–1965) — художник, график.

[2]Дурус (Дурас), Альфред (1895–1945) искусствоваед, теоретик и критик венгерского происхождения, в 1930–40-е годы жил в Ташкенте, похоронен в Будапеште.

[3]Файнзильберг, Михаил Арнольдович (1895–1942) — Родился в Одессе, имел прозвища «Мифа», «Миша Рыжий». Живописец, график. Занимался фотографией. Брат писателя И. Ильфа и художника С. Фазини. Умер от голода в Ташкенте.

[4]Шемякин, Михаил Федорович (1875–1944) — московский художник. Жил на Верхней Масловке. Работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, в музеях других русских городов. Был в эвакуации в Ташкенте. В 1943 году вернулся в Москву, где через год умер.

[5]Волков, Александр Николаевич (1886–1957) — живописец, педагог. Учился в Киеве, с 1916 г. жил в Ташкенте. Автор композиций из узбекской жизни в авангардном стиле. В конце 1940-х гг. обвинен в «формализме».

[6]Рейх, Михаил Вольдемарович (1904–1966) — живописец, график, иллюстратор детских книг. Член Союза художников Узбекистана.

[7]Татевосян (Тер-Тадевосян), Оганес Карапетович (1889–1974) — Народный художник Узбекской ССР, профессор кафедры живописи Ташкентского театрально-художественного института. Родился в Ереване, большую часть жизни прожил в Ташкенте.

[8]Рождественский, Владимир Леонидович (1897–1949) — Заслуженный деятель искусств Узбекистана. Художник-график, основатель социалистического реализма в искусстве Узбекистана. Одна рука была ампутирована, писал левой рукой. Делал карикатуры, автолитографии. В 1942 году создал серию литографий «Фронтовой дневник».

[9]Галицкий (Гольденберг), Яков Маркович (1891–1963) — поэт, режиссер, драматург. Автор текста к песне «Синенький, скромный платочек» (1940). Брат поэта и драматурга Абрама Арго. Нюренберг был знаком с обоими братьями по Елисаветграду, откуда они были родом. Сохранилось шутливое стихотворение Галицкого (1940), посвященнное Нюренбергу:

Прошли тома отживших дней,

Переплелись в года недели.

И вот — не только ты, Амшей —

Мы все немного обомшели.

И все ж, Амшей, любой народ

Таких ребят не забракует.

Искусство в нас живет, ликуя —

Живет в нас Елисаветград!

[10]Уфимцев, Виктор Иванович (1899–1964) — живописец, плакатист, театральный художник. Детство провел в Омске. С 1933 жил в Ташкенте. Преподавал в Ташкентском художественном училище. Был главным художником театра им. Хамзы.

[11]Аветов, Михаил Никитич (Микаэл Мкртичиевич) (1895–1972) — живописец, ученик Н.К.Рериха, А.А.Рыдова, Д.Н.Карвадовского. Некоторое время жил и работал в Средней Азии.

[12]Никитин, Георгий Николаевич (1858–1963) — художник, живший в Самарканде. Закончил ВХУТЕМАС в 1921–22г. Игорь Савицкий посещал вдову и купил у нее картины мужа для Нукусского музея.

[13]Ряжский, Георгий Георгиевич (1895–1952) — московский живописец, педагог, профессор. Работал в стиле социалистического реализма. Секретарь Президиума Академии Художеств СССР. Жил в Доме художников на Верхней Масловке в Москве.

[14]Лавинский, Антон Михайлович (1893–1968) — скульптор, архитектор, график–дизайнер. Профессор ВХУТЕМАСа в 1920-е гг. Работал с Маяковским в «Окнах РОСТА». Оформлял спектакли и обложки книг В. Маяковского.

[15]Нейман, Марк Лазаревич (1911–1975) — доктор искусствоведения, профессор, автор и редактор книг «Русское советское искусство в годы Великой Отечественной Войны», других. Во время эвакуации в 1942 читал лекции на созданной в то время кафедре искусствоведения при историко-филологическом факультете Ташкентского университета. С 1956 г. заведовал кафедрой изобразительного искусства ГИТИСа.

[16]Симонов, Василий Львович (1879–1960) — скульптор, профессор, Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат трех Государственных премий. Жил в Ленинграде. В 1930-е адаптировал после ареста главы семьи отца актрисы Евгении Симоновой, что в разгар репрессий было мужественным поступком.

[17]Варшавский, Лев Романович (1891–1980) — искусствовед, художественный критик, историк русской графики. Автор книг, статей. Писал предисловие к каталогу послевоенной выставки А. Нюренберга в Москве 1945 г.

[18]Шварц, Дмитрий Петрович (1899–1961) — скульптор. Учился в Ташкентском художественном училище, с 1948 года преподавал в Институте им. Сурикова в Москве. Лауреат Сталинской премии (1950).

[19]Рывкин, Арон (Леонид) Ильич (1916–1998) — живописец, работал в стиле соцреализма.

1.

2.

3.

![Screenshot_2019-08-23 На Урале задержана 46-летняя замредактора филиала Интерфакса , которую подозревают в убийстве сожител[...] (698x700, 482Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/2/149/949/149949302_Screenshot_20190823_Na_Urale_zaderzhana_46letnyaya_zamredaktora_filiala_Interfaksa__kotoruyu_podozrevayut_v_ubiystve_sozhitel.png)

В конце декабря 2018г.

В конце декабря 2018г.