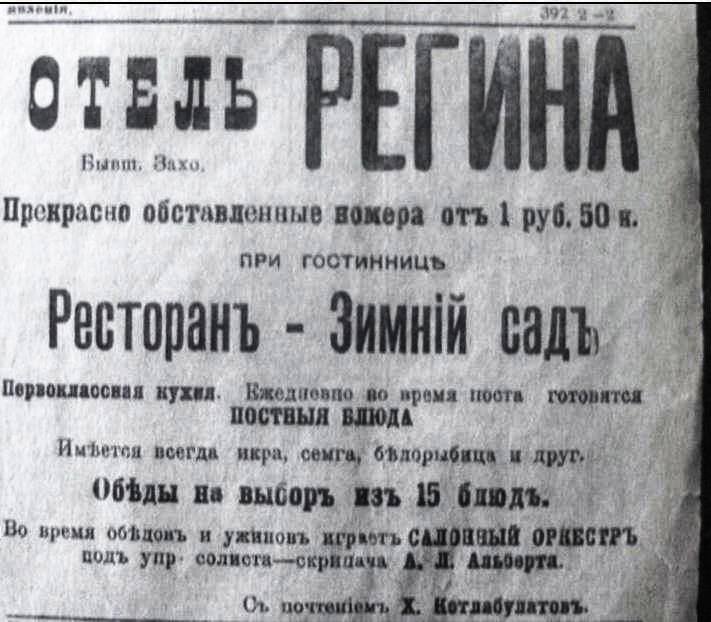

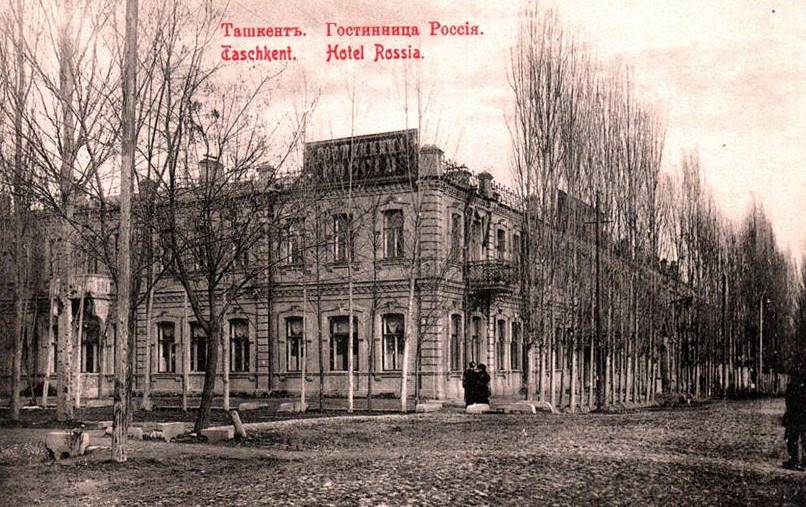

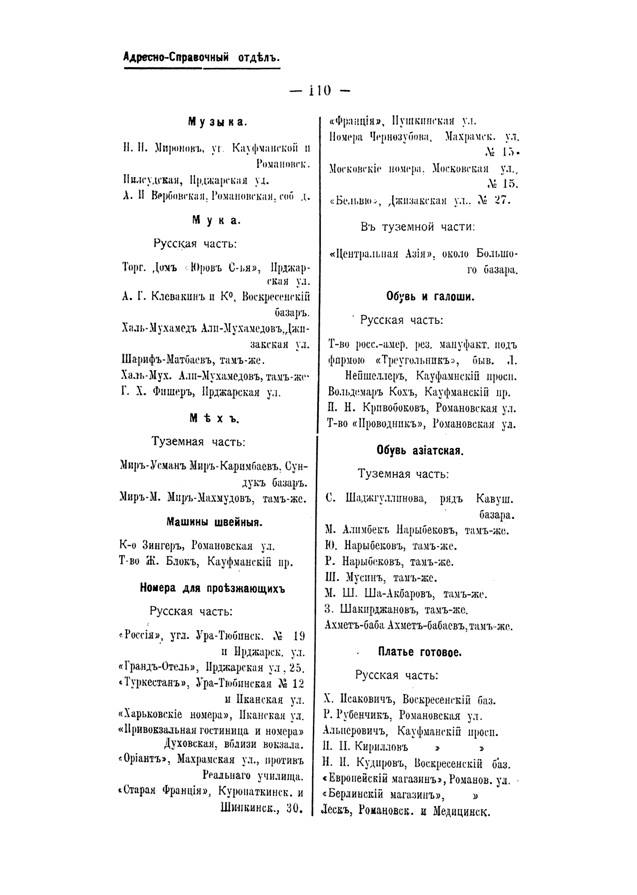

К сожалению, мемуары Анны Владимировны появились без иллюстраций. Поэтому я подобрала снимки в интернете. Просто, чтобы иметь представление, о чём идёт речь. Из летописи жизни семьи Розовых я выдернула только то, что относилось к Средней Азии, куда они возвращались в разное время (можно сказать — в разные исторические периоды). Занимались здесь разными делами. Снова уезжали и снова приезжали. Всего шесть туркестанских лет, в общей сложности.

https://humus.livejournal.com/5922025.html

https://humus.livejournal.com/6016179.html Занятия на медицинском факультете Московских высших женских курсов.

https://humus.livejournal.com/6016179.html Занятия на медицинском факультете Московских высших женских курсов.

Анна Владимировна Теряева-Розова завершила свои воспоминания в 1974году. Писала по просьбе родных. Рассказывала о том, что знала и помнила только она одна и что было интересно её близким. Судьбы страны, исторические катаклизмы — здесь только предлагаемые обстоятельства, на фоне которых разворачивались события частной жизни. Лев и Анна, главные герои воспоминаний - соль земли, хорошая работящая русская интеллигенция, которая жила своим трудом, профессию выбирала на пользу людям. Это было для них вполне естественно, без позы. Как-то даже проблема выбора не маячила. Следов «мечтаний о лучшей жизни» я не нашла на этих страницах. Действительность воспринималась, как данность. Но сама эта «данность» досталась им совсем не райская. И никакого нытья или восторгов неумеренных, никаких проклятий или восхвалений…

https://fictionbook.ru/author/t_s_shorina/melioraciya_pochv/read_online.html

https://fictionbook.ru/author/t_s_shorina/melioraciya_pochv/read_online.html

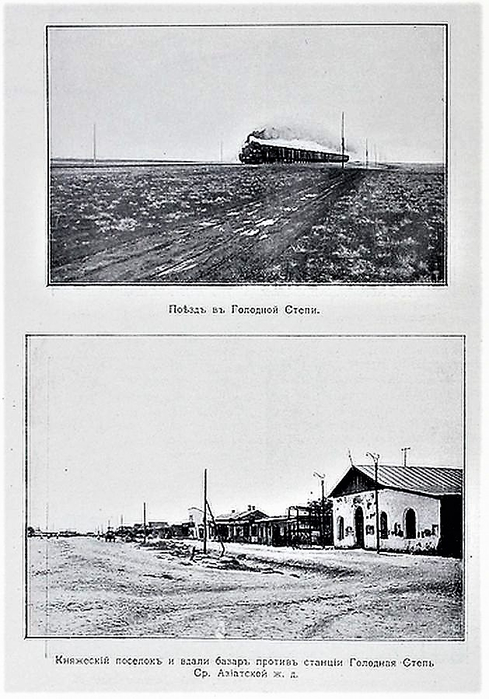

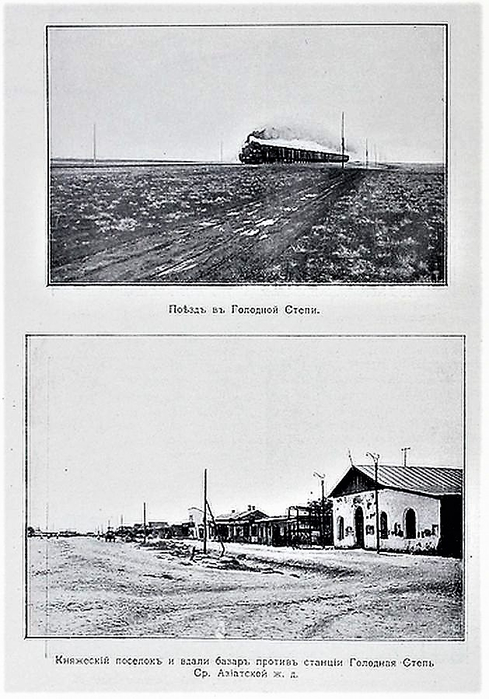

Розов Лев Парменович (1886—1942) - Закончил Московский сельскохозяйственный институт (Петровскую сельскохозяйственную академию) (теперь ТСХА) в 1913г. Мелиоратор, почвовед, основоположник мелиоративного почвоведения, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Московского гидромелиоративного института, заведующий кафедрой мелиоративного почвоведения, заведующий сектором ВНИИ гидротехники и мелиорации. Автор первого учебника «Мелиоративное почвоведение». Заведовал опытной станцией в Голодной степи (1920-22?).

http://udgoda.ru/texts/memuary-rozovoj-teryaevoj

http://udgoda.ru/texts/memuary-rozovoj-teryaevoj

Анна Теряева - гимназистка. 1908. Анна Владимировна Теряева-Розова 3/VIII – 1887 года ( усадьба Слон (сегодня урочище Красный Слон) Любимского уезда) - 1985 (Москва?) Выпускница медицинского факультета Московских высших женских курсов 1915г. Земская учительница. Врач.

"Учебный год 1911-1912

Когда я вернулась после каникул в Москву, то однажды, собираясь в театр, задержалась в коридоре. В это время хозяйка квартиры разговаривала с каким-то солдатом и бросила фразу «вот и соседка у вас хорошая барыня», на что этот военный ответил «это еще посмотрим».

Через несколько дней этот военный поселился в комнате с Виктором Ивановичем. Это оказался тоже вольноопределяющийся студент с.-х. академии Петровки (теперь ТСХА) Розов Лев Парменович.

Учебный год 1912-1913 гг.

…..

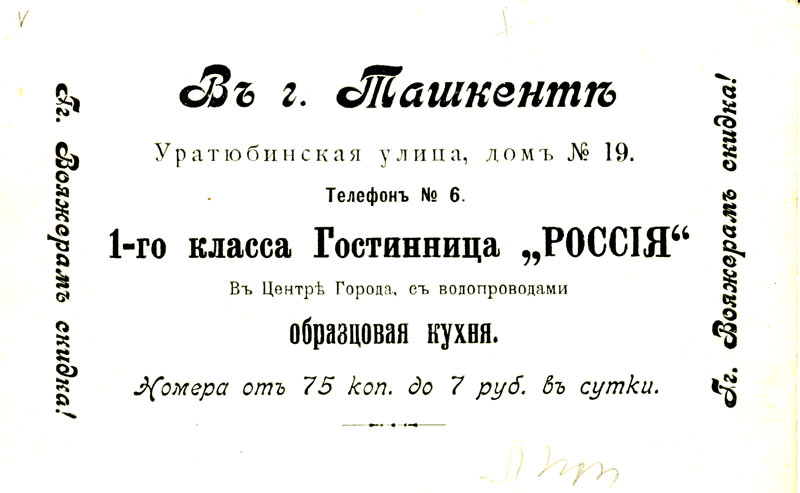

Потом Лев Парменович заходил, звонил. Он в этом году заканчивал Петровскую Академию. Мы решили через год пожениться. Я 1 ½ месяца работала в больнице в г. Буе, а Лев Парменович оформлял поступление на опытную станцию в Голодной степи в Самаркандской области (Средняя Азия).

1913-1914 уч. год.

В декабре в каникулы я приехала в Голодную степь, предварительно заехав к родителям Льва Парменовича....

Итак, еду в Азию.

До Ташекнта 4 ½ суток в поезде, последний день одна во всем вагоне. В Ташкенте пересадка на Самаркандский поезд, попадаю в вагон набитый узбеками (сартами, как их тогда звали). Играют на каких-то непонятных мне инструментах, поют. По узбецки говорят. Продают яблоки, абрикосы – когда я спросила, сколько стоит яблоко? – сказал 10 копеек вся корзина. Я конечно не могла взять всю корзину, а одно яблоко он не продал, или не понял меня, все твердил «вся корзина».

Так доехали до Голодной степи. Лев Паменович работал на опытной с.х.станции. Был заведующим лабораторией.

У Льва Парменовича была квартира с полной казенной обстановкой – целый дом из 3 – комнат. Питались коммуной: Лев Парменович, Бронислав Владимирович (лаборант) и Иван Никифорович (лаборант). Прислуга была приходящая, готовила у нас. Голодная степь произвела на меня приятное впечатление. Тепло, солнце греет. Через несколько дней появился Леонид1. Он стал работать на опытном поле метеорологом наблюдателем, но эта работа его не удовлетворяла, и он стал готовить себе фотокамеру для фотографирования на улице и к весне работу бросил и переехал в Ташкент, где и стал заниматься фотографией. Тогда были в моде ходячие фотографы с большим ящиком, где и снимали и проявляли тут же в ящике не глядя. А месяца через 2 Леонид уехал на юг – Средняя Азия ему не понравилась – нет леса, нет гор. И больше мы о нем не чего не знали. Я уехала в Москву 13 января 1914 года. Была очень теплая погода, цвели одуванчики, все было уже зелено. Так не хотелось уезжать опять к снегу. Но дело звало в Москву.

Занятия начались напряженные. Было разрешено в счет государственных экзаменов сдать экзамены по пяти предметам.

………………………………..

https://yadi.sk/a/RHB83Xpe3WBgN9

https://yadi.sk/a/RHB83Xpe3WBgN9

https://yadi.sk/a/RHB83Xpe3WBgN9

https://yadi.sk/a/RHB83Xpe3WBgN9

https://yadi.sk/a/RHB83Xpe3WBgN9

https://yadi.sk/a/RHB83Xpe3WBgN9

Июнь 1914 года.

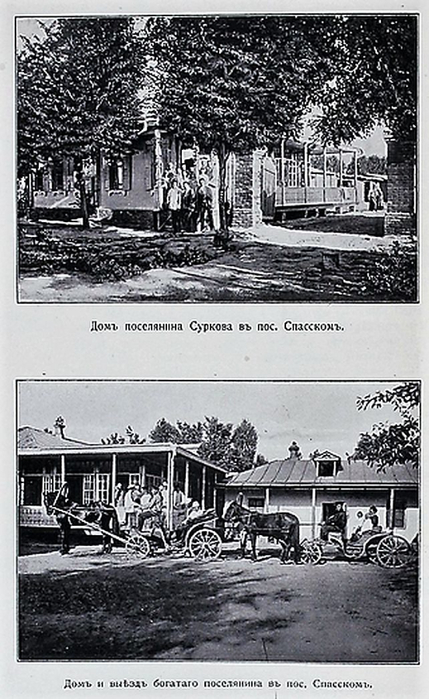

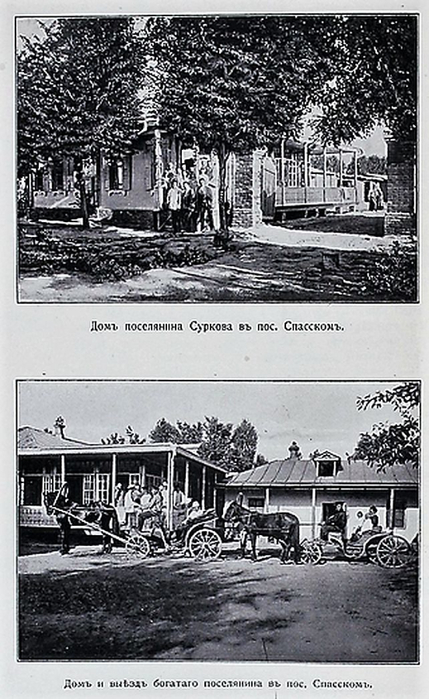

Я поехала в Голодную степь, подала заявление в Ташкенте, чтобы работать в больнице в Голодной степи. Больница и амбулатория были организованы в поселке Спасском в 3-х км от Голодной степи. Находилась больница и амбулатория в ведении Переселенческого управления. Прошло 2 недели с момента подачи заявления, а ответа все нет. Я пошла в амбулаторию. На работе оказался фельдшер Коваль и акушерка Антонида Владиславовна. Познакомились. Осмотрела все – оказалось 2 палатки – больница, амбулатория и аптека. Мне предложили начинать прием за врача. На следующий день я пошла работать. Коваль сказал, что врач очень рад и просит взять все в свои руки в амбулатории. Началась самостоятельная работа и.о. врача. Он пришел в амбулаторию и попросил меня заняться и больницей. И я его больше не видела.

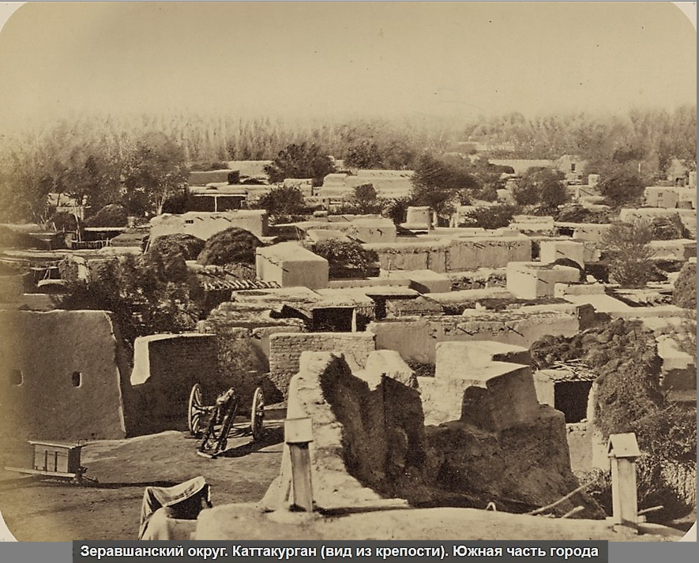

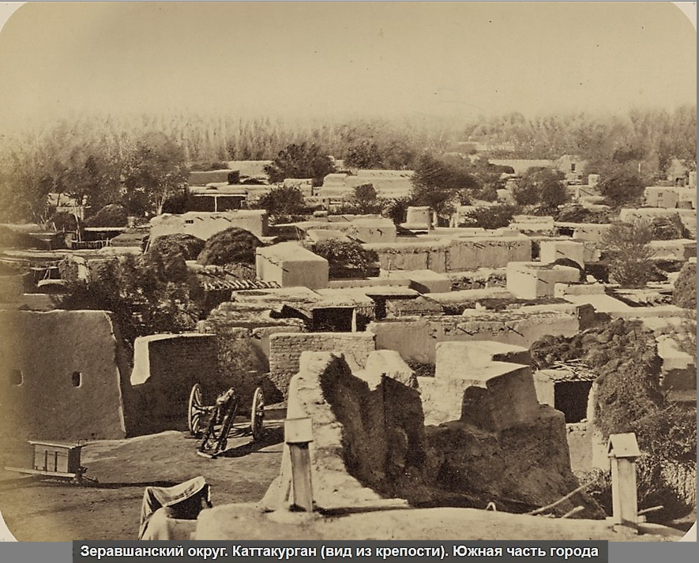

В июле была объявлена война. Лев Парменович был мобилизован и направлен в г. Катта-Курган Самаркандской области. Скоро и я туда переехала. Поместились в бывшем офицерском собрании. Между рам на крыльце всюду жили ящерицы. К 1 сентября я поехала в Москву.

В поезде было что-то невероятное. Даже в уборной ехали люди. Наконец, в Сызрани нам – учащимся дали отдельный вагон, правда, вагон был дачного типа. Между скамейками поставили корзинки, сундучки и легли сплошной массой. В коридоре между скамьями (одиночный стул) тоже поставили корзинки и легли мы вдвоем, причем можно было лежать, только согнув колени, переворачиваясь на другой бок вместе. На полу легла студентка с мужем и ребенком. Ноги их были под нашими скамейками. Ходили только по перегородкам, а иногда и по лежащим.

1914-1915 учебный год.

В Москве начались занятия, как обычно. Коля не приехал. Жила в районе Таганки у однокурсницы.

Было постановление сократить 12 – семестр, следствием чего было уплотнение занятий. Заниматься приходилось очень много и опять по всей Москве. Теория закончена в декабре 1914 года. Государственные экзамены с 1 марта 1915 г. Я не могла держать экзамены. Окончив занятия, я поехала домой проститься с родными и потом в г. Катта – Курган.

Катта-Курган. Приехала в конце января 1915 г.

Это небольшой городок, утопающий в зелени. Жили мы на берегу большого арыка, снабжающего город водой. Ширина его была метров 6.

Весной окна нашей квартиры выходили на арык, т.к. мы жили в военном городке, окруженном со всех сторон забором и только наш (бывший офицерский дом) составлял одну часть забора.

Лев Парменович питался у знакомых, а я брала кашу из солдатской кухни, т.к. боялась что-либо другое, есть.

Пошла в больницу, поработать мне предложили в операционной, я благодаря своему положению отказалась и стала на правах вольнослушателя на амбулаторных приемах.

При больнице был очень хорошенький домик – родильное отделение из 3 – х комнат. Когда я сказала доктору, что я кандидатка в родильное отделение, то он на меня поглядел удивленно и сказал, что по местным понятиям это неприлично, и что за все время его существования там было трое родов – двое беженки и одна беспризорная. Но я сказала, что я буду четвертая. Тогда этот домик отделали масляной краской, он был такой уютный.

И вдруг за неделю, перед тем как мне надо было переселяться, санитарку перевели в тифозное отделение, а в это время свирепствовал тиф, осложненный менингитом. Пришлось готовить комнату в квартиру (у нас было 5 комнат). И вот 23 /11 – 15 по старому стилю появился первенец Юра.

…………………………………………

https://yadi.sk/a/2MrXA0yA3YPV8k

https://yadi.sk/a/2MrXA0yA3YPV8k

https://yadi.sk/a/2MrXA0yA3YPV8k

Пришлось искать домработницу – предложил старший солдат (каптенармус) свою жену с 6-летним ребенком.

3 дня шло хорошо, а на 4-ую ночь Маша говорит «что-то моя Леночка вся горит». Оказалось у Лены корь и пришлось ее и Машу отправить в родильное отделение, т.к. кроме тифозного отделения не было куда ее поместить. Пеленки пришлось отдавать стирать, куда-то уносил денщик. Потом Лев Парменович проглаживал их сам с двух сторон. Кроватки детской у нас не было, вообще обстановки не было. – кровати взяли из казармы, стол и стулья из офицерского собрания, буфет на окне.

Юра спал на 2-х стульях, связанных вместе. И в первые дни, как мне разрешили вставать, я стала все приводить в порядок, и о! Ужас! Отодвинув от стены стул-кроватку – на стене обнаружила скорпиона и потом при тщательном осмотре комнаты еще 3 скорпионов на окне. Так началась наша жизнь втроем.

Знакомых у нас была только семья Николая Михайловича Гирш, его жена Надежда Ксенофонтовна и Шура. Шуре тогда было 14 лет. Лев Парменович раньше у них и питался. Очень милые люди. Николай Михайлович работал землемером и из одной поездки на работу в район он не вернулся – попался басмачам. Шура была крестной Юры.

Снимал Юру Лев Парменович каждый месяц. В нескольких километрах от Катта – Кургана было опытное поле, где работал и жил Малыгин Василий Степанович2, крестный Юры.

Я работала в амбулатории бесплатно, т.к. была нештатная. А штатные врачи должны были нести ночные дежурства, что я из-за Юры конечно не могла.

Лев Парменович был начальником караульной команды, охранявшей военнопленных (17 тыс., из них 120 офицеров).

Наша первая комната была очень большая, выходила окнами на арык и во двор. У окна видом на арык стоял стол. Размер его – по одну сторону стояло 12 стульев, и он представлял из себя 3 отделения. На внутреннем конце стояла швейная машина, по средине на матрасе лежал Юра, а на другом конце обедали. Нашим постоянным посетителем за обедом был доктор Забелин (военный врач обслуживал команду и военнопленных). Еще был стол канцелярия лично Льва Парменовича. Подоконники очень широкие, когда солнце светило со двора, Юра перекладывался на окно.

В личной канцелярии Лев Паменович проводил только расчет и сюда приносили зарплату для команды, а потом Лев Парменович зарплату распределял уже в канцелярии (она была за стеной нашей квартиры и в том же доме).

Поставщик мяса был узбек Нарбеков. И вот однажды утром приходит Нарбек нарядный, в шелковом халате, с тарелкой плова, завязанной в платочек, и говорит, обращаясь ко мне (Лев Парменович был на работе): « Я к тебе пришел, смотреть баранчука», т.е. Юру. «Ведь ты же его столько раз видел? – говорю я. «Тогда, говорит, — я не смотрел, а теперь пришел смотреть». Встал около Юры (Юра лежал на окне), посмотрел внимательно «Якши баранчук!» (Хороший мальчик) и положил ему на живот 2 серебряные полтиника (серебряные монеты по 50 копеек) и метра полтора кусочек шелковой материи, а мне передал плов. Такой обычай у узбеков. Потом Нарбек пригласил нас к себе в гости. Лев Парменович, я, помощница Льва Парменовича с женой пошли к нему. Дом был 2-х этажный, т.е. наверху одна комната с тремя стенами, а четвертая, открытая на балкончик. Посередине ковер, а по стенам скатанные в валики ватные одеяла. Для нас он достал еле живой столик и 4стула. У него оказалось 2 жены, но к нам вышла только первая жена лет 50, довольно некрасивая, лицо изуродованное оспой, приходил ее сын лет 19, очень красивый парень и девочка красавица лет 13 – это уже дочка 2 – ой жены. Она подбежала ко мне и подарила тюбетейку для баранчука, а ее мать в это время подглядывала из-за занавески (сюзане – «вышитой вручную» А.А.).

Приехал верхом их приятель, он сел прямо на балкончике на корточки и когда подали плов на блюде (по крайней мере, 4 порции), он так ловко брал его прямо четырьмя пальцами и очень скоро с пловом справился.

Когда мы стали уходить, то мужчинам подарили по халату, а нам женщинам по головке сахара (примерно вышина их см. 30) По их правилам надо было обязательно отдаривать. Это было очень трудно. И наконец, кто-то посоветовал этой пожилой женщине подарить набор красок для лица, бровей итд. Такие специальные шкатулки продавались, и вот Лев Парменович привез из Самарканда, и я вручила Нарбеку для жены. Оказалось, очень угодила. Юра рос крепким, но когда ему было 4 месяца, были поносы, не поддающиеся лечению, и иногда ночь напролет мы с Львои Парменовичем носили его на руках. Юре всего было полгода, к нему приходили играть дети. 2 детей жили в казарме, вернее спали, а целый день были у нас. У старшего – Вокуленко умерла жена, и Лев Парменович разрешил взять детей в казарму. Девочка – помощница, 12 летняя девочка – дочка продавщицы из соседней палатки-киоска. Леля – дочка нашей прислуги.

В Катта – Кургане мы жили до сентября 1915 года, а потом Льва Парменовича перевели в г. Керки Бухарские владения.

Мы ехали на пароходе по Аму – Дарье, а багаж был на барже, привязанной к пароходу.

Сначала поселились в маленьком домике, из мебели был 1 чемодан. Домашнюю работницу найти было нельзя. Денщик ничего не умел делать. Работать мне не пришлось.

Через некоторое время нам дали квартиру. Хозяйка подыскала дом с 2 ходами 6 комнат, во дворе кухня с 2 комнатами. Платили, что-то очень дешево.

Денщика переменили. К нему приехала жена с 3 детьми от 6 до 44 лет.

В их распоряжение мы отдали 2 комнаты в доме и 2 в кухне. Этот денщик прекрасно готовил (он имел свою кондитерскую и был до мобилизации завхозом офицерского собрания). Он мыл пол. Его жена стирала.

Лев Парменович часто уезжал – его пленные строили ж/д до Термиза. Зимы там не было. Юрочка в 9 месяцев хорошо стоял, начал говорить, в 10 месяцев ходил. Он хорошо рос, развивался, был крепким мальчиком.

В мае у Юры начались приступы малярии. Он очень ослаб. И я решила с ним выехать в Россию.

До Катта – Кургана Лев Парменович нас проводил. Из Катта – Кургана выехать было трудно, пришлось у Гиршей пробыть несколько дней, пока удалось достать билет, причем билет был только через Тулу, а не через Рузаевку, как обычно.

Когда пришел поезд в Тулу, то оказалось, что надо делать пересадку, а поезд ушел час назад. Юра в это время был очень болен, у него вновь появились ужасные поносы. Я пошла сама в кассу, Юра на руках, голова у него не держится, лежит у меня на плече. Пришлось билет бросить и взять другой, чтобы ехать с этим же поездом.

Приехали в Москву ночью, мест в гостинице нет. Трамваи переполнены, с наружной стороны вагонов солдаты прямо держались за окна вагонов, всунув головы в вагон. Вообще был ужас. Ночью приехали к дяде Сереже.

Но утром Юру как подменили – проснулся, сел есть и стал поправляться, но так его измотали болезни, что он разучился ходить и говорить. Приехали в Малавино.

Юра стал ходить на четвереньках, но окреп. Малярия прекратилась. Ходить стал нормально. Льва Парменовича перевели в Ташкент. В конце сентября 1916 года он приехал за нами в Малавино.

Заехали в Каширу, няню пришлось взять с собой. Юре уже было 1 год и 7 месяцев.

Ташкент 1916-1917 годы

В Ташкенте мы поселились в военном городке – это по Куйлюкскому шоссе, 3 – 5 км. от Ташкента.

Жили мы в отдельном 2- квартирном домике для офицеров, одну половину занимали мы, другую — помощник Л.П. военный чиновник.

Был двор и огород, много зелени и все это было окружено внушительным забором. На шоссе часто шли караваны верблюдов (переселялись киргизы на летние кочевья). Впереди шел верблюд с семьей – сидела киргизка верхом на верблюде, у груди ребенок, сзади нее, держась за спину тоже ребенок, а по бокам – в куржумах (карманы, перекинутые через спину верблюда) еще по ребенку. Киргиз шел рядом. Киргизка очень нарядная с большой белой повязкой (как корона) на голове. Она производила сильное впечатление. Следующие верблюды были нагружены утварью: всевозможные бутылки, чашки итп., все сделанные из фигурных тыкв, на последнем верблюде кровати – квадратные деревянные, рамы, переплетенные посередине веревками. Верблюды шли, подняв головы, позвякивая

колокольцами, повязанными на шее.

Pastvu.com https://pastvu.com/p/301377

1890—1910 Купцы и верблюды на улицах Ташкента. Куйлюкский проспект.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Л.П. разрешил 2 военнопленным жить у нас во дворе. Они сделали себе глиняный домик и ухаживали за двором и огородом. Один был венгр, другой чех. По-русски почти не понимали. Они очень любили Юру, и Юра как-то понимал их и они его.

2/XI-16 г. родился Вадя. У Л.П. было много работы + гауптвахта за этих 2 военнопленных, что они жили не в казарме.

Весна ранняя – все цветет – вишня, яблони. И вдруг мороз, старожилы говорили «не бывалый». И все погибло.

Февральская революция

Подъем! Лев Парменович подает заявление добровольцем на фронт, с ним вместе еще 20 офицеров подали заявление. А когда надо было ехать на фронт, то… надо было отправить двоих – жребий – и Л.П. должен ехать – это был июль.

Поехали в Малавино. Л.П. отправлен на южный фронт, а я получила назначение и поехала с детьми в с. Молвитино (Сусанино теперь) Буйского уезда Костромской губернии. ......

В 1918 году в феврале.

Приехал Л.П. При нем Юра болел воспалением легких. В конце марта кончился у Л.П. отпуск. Он болел в армии тифом, был признан больше негодным к военной службе и имел 2-месячный отпуск. Он поехал в Голодную степь, а я с детьми побоялась. В Ташкенте был голод, а я в это время имела право (распоряжение из Костромы за хорошую работу) брать обед их больничной кухни…..

1920 г. Голодная степь.

Приехали вновь. Только Льву Парменовичу пришлось заведывать опытной станцией. У меня больница здесь, родоотделение и хирургическое в Спасском (3 км.), где раньше была больница и амбулатория переселенческой организации, заразное отделение в Удькум –Салыке (5-7 км.) и я одна. Для разъездов у меня была пара лошадей и кучер – военнопленный Лазарь. Когда я уехала в заразное отделение, брала с собой детей и там они гуляли, ловили черепах под присмотром Лазаря. Прислугу нельзя было найти. Больница представляла из себя кошмар – это бывшее помещение хлопкового завода. Несколько комнат подряд (5-6), двери всех выходят на балкон, вернее, это просто навес, потому что не боковых стен, ни фасада не было. Больные лежали в своей одежде, тут же были и их личные запасы, вплоть до соленого сала в кадочках у кровати, лепешки и фрукты под подушками. Я сразу пошла в райздравотдел. Там развели руками. «Что есть, а дальше от Вас зависит». Было очень трудно, т.к. завхоз Луценко был очень тяжелый человек. Было у нас помимо моей пары лошадей еще 5, которые обслуживали главным образом его участок. Удалось навести порядок, одеть больных, вывести их запасы, построить ванну.

Прием вела с переводчицей, т.к. основное население было узбеки. 21 год – на Волге голод. Приехала масса оттуда людей – семей, они были где-то устроены, а расположились у вокзала, примерно заняв площадь ½ км. Некоторым удавалось идти в работники к жителям поселков, тогда забирали всю семью. Но когда заболевал работник, то его и всю его семью везли и оставляли у меня во дворе больницы. Образовался второй лагерь. Пришлось делать забор и ворота держать на замке.

Появились среди приезжих случаи сыпного тифа.

Дома после работы ходила с детьми своими, завхоза и рабочих (5-6 человек) собирать падаль яблок в фруктовый сад станции. Потом пекла яблоки на всю компанию. У нас был и поросенок, Матрена Ивановна, куры, кролики. Выдавали паек, вместо риса – шелу (неочищенный рис). Следовательно, было чем кормить животных наших. Добавочно Матрена Ивановна получала почти ежедневно ½ ведра яблок. Лев Парменович ходил на охоту – было много уток, фазанов. В декабре я заболела сыпным тифом. Лежала в хирургическом отделении.

В начале 1922 г.

Льва Парменовича перевели в Ташкент в Наркомзем – работа ему там не нравилась. Я с детьми осталась в Голодной степи. Дети болели малерией.

В отпуск я поехала в Ташкент. Жить негде. Лев Парменович жил в лаборатории. Ему дали тоже отпуск и мы поехали на опытное поле под Ташкентом, кажется поле им. Шредера к Зайцевым, хорошим знакомым.

Так как, малярия не давала покоя Льву Парменовичу и детям, пришлось поднимать вопрос о выезде из Азии. Врачи уже демобилизовались, но Ташкент это распоряжение спрятал. Врачей ловили в вагонах и возвращали на работу. Я пошла на комиссию. Встретили меня словами «Что это с Вами? От Вас половина осталась». Ну, думаю, все будет хорошо. Но вдруг предкомиссии говорит: « Отпустить не можем, ведь Вы сами пришли, если бы Вас на носилках принесли». Ведь это страшное издевательство, я поняла, как иногда больные в комиссию бросают чернильницы. Но один из врачей говорит, выйдя из комнаты: «поезжайте, только скажите, когда поедете, я выйду в этот день дежурить на вокзал». И я поехала в Голодную степь сдавать дела.

Льва Парменовича командировали в Москву. На вокзале в Голодной степи Лев Парменович с детьми поехал еще в Ташкент, а я несколько дней еще оставалась в Голодной степи. У нас была собака, она постоянно играла с детьми и вот она тоже пришла провожать. Я видела впервые как плакала собака, а потом она постояла около меня и бросилась вдогонку поезжу. Дня через два поехала и я. Эти дни собака буквально ходила за мной по пятам и тоже со слезами проводила меня. И когда Лев Парменович года через 3 приезжал в Голодную степь, на опытной станции собаки с лаем набросились на него, и вдруг одна из собак стала лизать ему руки. Вот друг – собаки!

Действительно, на вокзал пришел дежурный тот врач, и я благополучно уехала. Приехали в Москву и мне сказали, что задерживают в Ташкенте врачей незаконно. Льва Парменовича тоже освободили от Ташкента. …………………………

1941 г.

Лев Парменович уехал в Алма-Ату в университет принимать госэкзамены. Вадя3 на преддипломной практике, на кон. З-де им. Буденного в Сальских степях. Юра практика 41 з-д.

22 июня неожиданно – война. Все пошло кувырком. Затемнение. Налеты, ночные дежурства, среди ночи в темноте в подвал (бомбоубежище). Потом мама стала уходить с вечера в бомбоубежище. Потом началась эвакуация. Срочно выехала ТСХА в Самарканд. В квартире Константиновых (2 этаж) осталась одна бабушка. Тогда мама переселилась к ним, а ночью во время налета приходила я туда, закрывала окна, стелила ковер и подушки в коридоре и укладывала обеих бабушек, а сама дежурила у двери. Юра по 2 суток не приходил домой, а приходил, спал, как мертвый, даже во время бомбежек не могла добудиться. Тогда стал спать в ванной комнате, на ванну клали чертежную и гладильные доски, и на них он спал. Непрерывно предлагали, вернее, требовали, эвакуировать Алу с ребенком. Наконец пришлось Алу с Марочкой и вместе с ней сестру ее Олю с Вовкой (5 лет) отправить под Свердловск к соседской домработнице, которая поехала домой и обещала там устроиться.

Вернулся Лев Парменович, очень тяжело все переживал. Водный институт поехал за Волгу искать место для эвакуации института, а пока выбирали, там все заняло военное ведомство.

Вернулся с практики Вадя, отказавшись от брони, и добровольцем ушел в армию. Все тогда считали, что война кончится за 5-6 месяцев. Кто шел добровольцем, кто в фонд обороны давал что мог: облигации, одежду, пригодную для армии, серебряные и золотые вещи и т.д.

Вадю направили в Ярославль в военное училище. Володю в Горьковскую область тоже в военное училище.

Юра должен был эвакуироваться с заводом и несколько дней не приходил домой. И вот в эти — то дни срочно выехал Водный институт в Ташкент. Поехали мы (Я, Лев Парменович и мама) собравшись за 2 часа, так и не видев Юру. Ключи от квартиры оставили у соседки Вильямс Александры Николаевны. Вещи уже давно были перенесены в заднюю комнату. Так торопились с выездом, а на вокзал приехали и сидели там до утра. Утром погрузились в товарный вагон. В вагоне посреди поставили печку, на пол поставили вещи и прямо на вещах вплотную друг к другу улеглись. Лев Парменович, я, Костяковы В.Д. и А.Н., Кондрашовы Ю.К. и Н.А. и 2 детей. Это была одна половина вагона нижний этаж. На нарах в таком же порядке Семихатовы и семья посторонняя, 2 – я половина вагона сотрудники же Водного института также плотно. Ехали 22 дня. Останавливались почти всегда не на станциях. Разжигали костер, грели воду. Когда успеет закипеть, когда нет. Пили по норме, по 1 маленькой кружечке и только маме давали две.

За весь путь имели 2 раза горячий обед. Почти не мылись, не раздевались. Вообще не дорога, а кошмар. Приехали в Ташкент. Нас (Розовых) поместили в бухгалтерии САНИИРИ. Дали полевые кровати – раскладушки, страшно неудобные. Обедали, конечно, в столовой. Все было с томатом. Мама заболела дизентерией, положили в больницу, я там дежурила. Таня Малыгина приносила куриный бульон, кисель.

http://www.maxpenson.com/show?id=2067&lbid&page=1 САНИИР.

Описание: Учёные Среднеазиатского Научно Исследовательского Института Ирригации у искусственных макетов каналов. Автор Макс Пенсон.

http://www.maxpenson.com/show?id=2068&lbid&page=1САНИИР.

Описание: САНИИР.

Описание: Учёные Среднеазиатского Научно Исследовательского Института Ирригации у искусственных макетов каналов. Автор Макс Пенсон.

Здание САНИИРИ. Сер.20-х. https://yadi.sk/a/2MrXA0yA3YPV8k

25 ноября на 12 день мама умерла. Как мама и говорила, что она, как маменька, которая тоже болела кровавым поносом, умрет на 12 день. Часов в 7 вечера я и Лев Парменович были у нее в больнице. Она ведь очень любила Льва Парменовича. Она сказала Льву Парменовичу: « Ты уж, батюшка, подними меня, положи повыше, и прошай, уже не увидимся больше». Лев Парменович ушел, а я осталась ночевать. Мама чувствовала неплохо, говорила, хорошо всех вспоминала. Кому что передать говорила, а часов в 9 язык стал заплетаться, невнятно говорила. Прощай. Как-то подмигнула глазом, улыбнулась, проглотила как будто что-то и все. Пульса нет. Жизни нет. Через 2 дня похоронили на кладбище в 17 ряду, было тяжело и грустно. Через несколько дней мы перебрались к Малыгиным, В.С. уступил нам комнату. Стали питаться самостоятельно. Я стала работать врачом п/дому. Обслуживала проф.-преподавательский персонал и студентов Водного ин-та Московского. Пропуска, пропуска, в столовой затируха жидкая, затируха крутая, иногда жареная дичь (черепахи).

Когда у Юры было готово для эвакуации, он зашел за нами, но уже нас не застал. Он с заводом эвакуировался в Иркутск. По дороге заехал к Але.

Итак, все в разных местах: я, Лев Парменович – в Ташкенте, Вадя на фронте, в декабре он окончил военную школу, Юра в Иркутске, Ала с Марой под Ачитом Свердловской области, Володя тоже на фронте.

Итак, мои воспоминания кончены 1941 годом.

Теперь уже 1974 г, май, вкратце напишу, что помню.

В 1941 году в ноябре эвакуировались с Водным институтом в Ташкент.

Первая потеря – 25 ноября 1941 года умерла мама, в больнице. Грустно, но что сделаешь. Время. Жизнь трудная.

Кое-ка в марте 1942 года с большим трудом удалось вызвать в Ташкент Алу с Марой (без вызова в Ташкент въезда не было).

Мара меня поразила- это был ребенок молчаливый, запуганный. Постепенно отошла и стала нормальным ребенком.

Вадя в декабре 1941 г. после окончания военного училища в Ярославле был в Москве, получили от него весточку.

Из рассказов А.Н.Вильямс, С.В. Астанова и др. Вадя выглядел очень хорошо и был очень видный в военной форме, всем им очень понравился, был несколько дней в Москве и отправился на фронт.

Был он в армии Рокоссовского командиром роты, писал с фронта, но ни на что не жаловался, несмотря на трудности. Был принят в кандидаты партии.

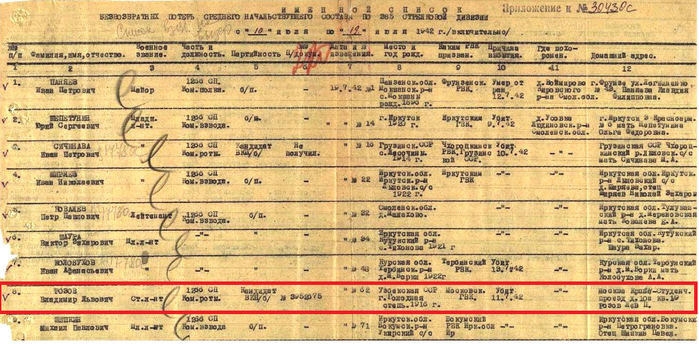

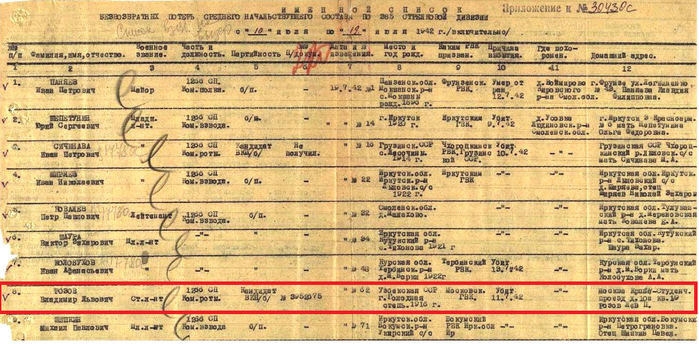

Из писем его помощника и из писем и со слов политрука его роты Виктора Лебедева узнали, что убит он был 11 июля 1942 г. снайпером, пуля прошла от щеки около носа и вышла в затылке. Надо было перевести бойцов на другое место, и Вадя, не смотря на обстрел, пошел сам, чтобы спасти эту группу и попал род пулю снайпера.

Был торжественно похоронен при всех воинских почестях, как полагается любимому и уважаемому командиру. Похоронен к запалу от деревни Крутая Орловской области Людиновского района, на земле, с которой уже прогнали немцев. Рота его была на очень хорошем счету, солдаты очень любили своего командира, который был одним из лучших командиров.

В 1943 г. Лебедев Виктор был у меня в Москве (после окончания военной школы) и рассказывал, как тяжело и трудно было на фронте, в окопах, но Вадя никогда не падал духом и старался всех подбодрить.

Получив извещение о гибели Вади, я слегла в постель, пролежала с неделю. Никак не могла себе представить, что его уже нет. Очень, очень тяжело потерять такого сына. Как его любили товарищи и мальчики, и девочки, он всегда был с товарищами, и по их словам помогал постоянно тем, у кого не ладилась учеба. Очень любил спорт. Товарищи его часто бывали у нас в доме.

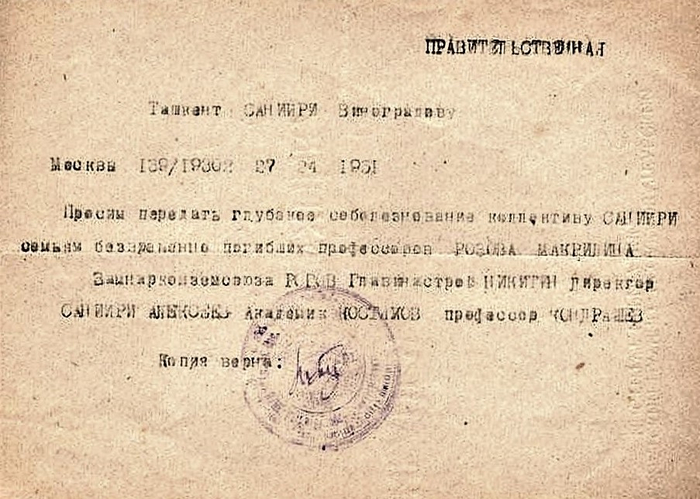

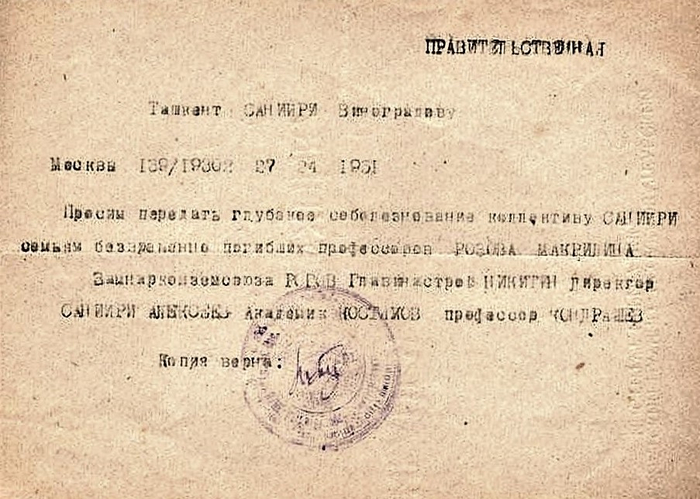

Я еще не могла прийти в себя, как новое горе: 14 декабря 1942 г. погиб Лев Парменович, при возвращении в Ташкент из командировки с правительственным заданием в Южный Хорезм.

Самолет, на котором Лев Парменович летел, упал в Пахта-Арале, пробил землю до грунтовых вод, которые скрыли самолет. Погибло около 40 человек (члены правительства и профессора) + 12 человек команды самолета. Было вредительство. Тела доставали трактором и там же похоронили.

С Львом Парменовичем в одну могилу похоронили профессора Макридина и доцента Козлова.

И остались мы в Ташкенте втроем – я, Ала и Мара. Жили у профессора Малыгина В.С. Очень тяжело было во всех отношениях. С трудом удалось из Иркутска Юру перевести в Ташкент в марте 1943 года.

Весной 1943 н. из Москвы в Ташкент приехал замнаркома. Мы встретились и договорились, что он меня вызовет в Москву.

В июне я получила вызов, как жена профессора Розова Л.П. с его документами для доклада в Наркомземе и МГИМ".

На этом заканчивается Туркестанская История семьи Розовых. Сын их Вадя ( Владимир) родился в Голодной Степи (в одном из документов написано : деревня Голот Отэ ) в 1916г, а отец Лев Розов, успев оплакать сына, погиб и похоронен в Голодной Степи. Оба ушли из жизни в 1942г., с разницей в 5 месяцев. Светлая Память Героям.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50158642/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%26middle_name%3D%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D16.11.1916%26rank%3D%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/?last_name=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20&first_name=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20&middle_name=%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=&rank=&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1

профессоров Розова и Макридина. Ташкент. 1942г. Местонахождение: "Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме".

Примечания.

1. Леонид - старший брат Льва Розова.

2. Малыгин Василий Степанович родился в 1882 году в д.Страшково Утмановской волости Никольского уезда Вологодской губернии.

25 июня 1933 года Малыгину было присвоено звание профессора. В 1941 году он защитил диссертацию на ученое звание доктора сельскохозяйственных наук, а в 1947 году был избран членом-корреспондентом Академии Наук Узбекской ССР.

За многолетнюю научную и педагогическую деятельность профессор В.С.Малыгин награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Большой серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=18880

Умер Василий Степанович 2 сентября 1951 года.

https://humus.livejournal.com/6016179.html Занятия на медицинском факультете Московских высших женских курсов.

https://humus.livejournal.com/6016179.html Занятия на медицинском факультете Московских высших женских курсов.  https://fictionbook.ru/author/t_s_shorina/melioraciya_pochv/read_online.html

https://fictionbook.ru/author/t_s_shorina/melioraciya_pochv/read_online.html

1

1

1.

1. 2.

2.

1.

1. 2.

2. 3.

3. 4.

4. 5.

5. 6.https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57352891

6.https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57352891 7. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57352891

7. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57352891 8.

8. 9.

9. 10.

10. 11.

11. 12.

12. 13.

13. 14.

14. 15.

15. 16.

16. 17.

17.