-Метки

-Рубрики

- создатели великой русской культуры (66)

- русские творцы (65)

- искусство (53)

- Дизайн (53)

- изобразительное искуство (51)

- художник (49)

- Разное (38)

- живопись (25)

- Общество возрождения художественной Руси (18)

- философия, критика, интересные статьи (10)

- Фото (9)

- пейзаж (8)

- история стилей (8)

- музеи, обсуждения, вопросы и пр (7)

- стихи, литература, поэзия (6)

- прикладное творчество (6)

- иллюстрации (5)

- музыка (4)

- Книги (3)

- графика (2)

- Пленэр (2)

- Калининград- Столица Дизайна (1)

- натюрморт (0)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Другие рубрики в этом дневнике: художник(49), Фото(9), философия, критика, интересные статьи(10), стихи, литература, поэзия(6), создатели великой русской культуры(66), русские творцы(65), Разное(38), Пленэр(2), натюрморт(0), музыка(4), музеи, обсуждения, вопросы и пр(7), Книги(3), Калининград- Столица Дизайна(1), история стилей(8), иллюстрации(5), изобразительное искуство(51), живопись(25), Дизайн(53), графика(2), прикладное творчество(6), пейзаж(8), искусство(53)

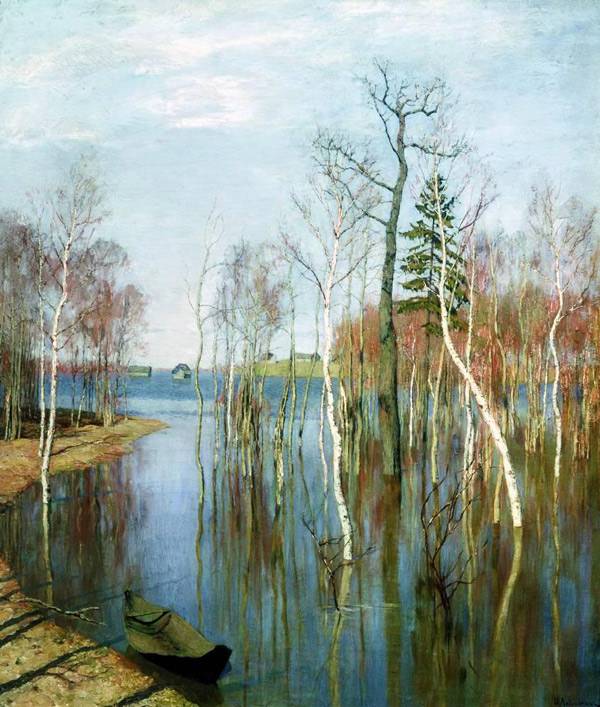

Пейзажи Левитана |

Это цитата сообщения pavelin [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Волга. 1889

Исаак Ильич Левитан (1861—1900) - выдающийся русский художник, член товарищества передвижнических выставок. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А. К. Саврасова и В. Д. Поленова. Левитановский «пейзаж настроения», при всей его удивительной натурной достоверности обрел беспрецедентную психологическую насыщенность, выражая жизнь человеческой души, что вглядывается в природу как средоточие неизъяснимых тайн бытия, которые здесь видны, но невыразимы словами. Самые знаменитые картины Левитана: «Осенний день. Сокольники», «Владимирка», « Берёзовая роща», «Сумерки. Стога», « Свежий ветер. Волга», «Вечерний звон», «У омута», «Над вечным покоем», «Озеро». Творчество Левитана составило целую эпоху в развитии русской пейзажной живописи.

|

Тихая Русь Михаила Нестерова |

Это цитата сообщения Александр_Ш_Крылов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Арво Пярт - Silouans song - my soul yearns after the lord

Философы (С.Н. Булгаков и П. А.Флоренский). 1917

В портрете С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского, названном "Философы", Нестеров написал двух выдающихся представителей религиозно-философской мысли. Художник восхищался миром идей и чувств отца Павла Флоренского в его знаменитой книге "Столп и утверждение истины". Он избрал жанр парного портрета, чтобы показать два антиномических характера в едином поиске истины. Вечереет. Неторопливо бредут два человека, погруженные в беседу. В одинаковых поворотах фигур, наклонах головы - разные выражения. Священник в белой рясе - воплощение кротости, смирения, покорности судьбе. Другой, в черном пальто, Булгаков - олицетворение неистового противления, яростного бунта. В своих воспоминаниях Булгаков раскрыл намерение Нестерова: "Это был, по замыслу художника, не только портрет двух друзей... но и духовное видение эпохи. Оба лица выражали одно и то же постижение, но по-разному, одному из них как видение ужаса, другое же как мира, радости, победного преодоления. То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону земного бытия, первый образ в борьбе и смятении (а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего друга), другой же к побежденному свершению, которое нынче созерцаем..." Судьба Флоренского оказалась трагичной. Этот выдающийся мыслитель, ученый, предвосхитивший многие идеи семиотики, погиб в 1934 году в сталинских лагерях. Булгаков, перешедший к православному богословию от марксизма, в 1923 году эмигрировал во Францию.

Мыслитель (Портрет философа И.А. Ильина). 1921-1922

|

Картины Константина Коровина: городской пейзаж |

Это цитата сообщения pavelin [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Коровин Константин Алексеевич — русский художник, декоратор, один из крупнейших русских художников рубежа веков; последовательно воплощал принципы импрессионизма в живописи, мастер пленэра. Автор пейзажей, жанровых картин, портретов, натюрмортов. Родился в Москве. Учился в Петербурге и Москве, у Саврасова, Поленова. Входил в объединения: «Товарищество передвижных художественных выставок», «Союз русских художников» и «Мир искусства». Считается одним из самых ярких представителей «русского импрессионизма».

|

Рерих Н.К. красочная поэма горных хребтов |

Это цитата сообщения MariiaSi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

этот художник вызывает у людей разные эмоции....некоторые его вообще не воспринимют. лично для меня он всегда стоял особняком от всех, от его картин веет чем-то необыкновенным....и цвет....мир цвета РЕРИХА....больше такого не мог себе позволить никто....

|

Старая Москва (прогулка с А.М.Васнецовым) |

Это цитата сообщения Leonsija [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Многие задают мне вопрос: почему я занялся старой Москвой и так увлекся ею? На это трудно ответить. Может быть потому, что я люблю все родное, народное, а старая Москва - народное творчество в жизни прошлого. Может быть, повлияло и то, что, очутившись в Москве в 1878 году после деревенской жизни в селе Быстрице - месте моей учительской деятельности, был поражен видом Москвы, конечно, главным образом Кремлем. Жил неподалеку от него, на Остоженке, и любимыми прогулками после работы было "кружение около Кремля"; я любовался его башнями, стенами и соборами. Но едва ли не главной причиной было то, что я вообще люблю науку: собирать материал, классифицировать факты, изучать их и т. д., в данном случае факты археологического значения. Все это, вероятно, и послужило главной причиной тому, что для всех, интересующихся искусством, на мне написано: "Старая Москва".

А.Васнецов

А.М. Васнецов Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 1922

А. М. Васнецов прославился как знаток и вдохновенный поэт старой Москвы. Редко кто, однажды увидев, не запомнит его картины, акварели, рисунки, воссоздающие волнующе сказочный и вместе с тем столь убеждающе реальный образ древней русской столицы.

|

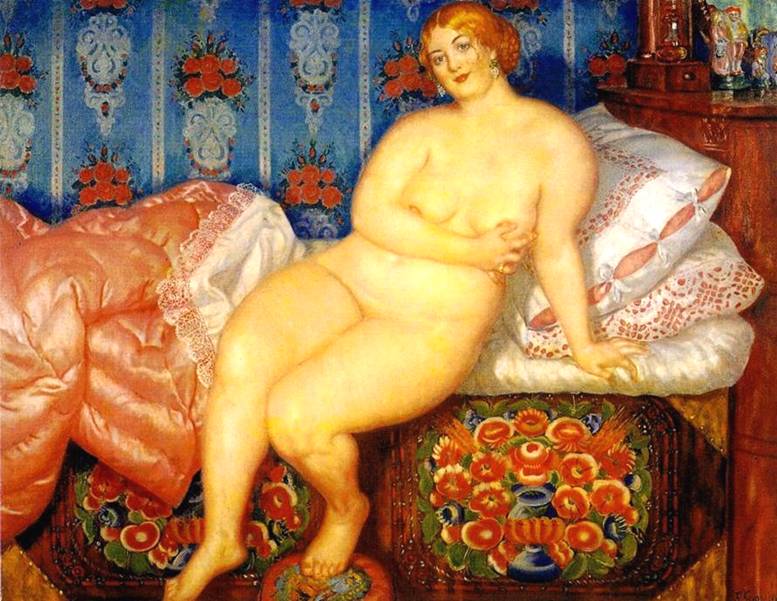

Кустодиев Борис Михайлович |

Это цитата сообщения Карлуклары [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

ЖУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ |

Это цитата сообщения MariiaSi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В его живописи, сперва сдержанной по тону, затем все более импрессионистически-красочной, доминируют лирические пейзажи. Особенно известны его усадебные – пейзажные и интерьерные – мотивы, переливчато-живые по колориту и в то же время проникнутые элегической тоской (Усадьба осенью, 1906; Радостный май, 1912; Комната в имении Брасово великого князя Михаила Александровича, 1916; все работы – в Третьяковской галерее, Москва). После Октябрьской революции 1917 состоял в Комиссии по охране памятников искусства и старины, по заданию отдела ИЗО (Коллегия по делам изобразительных искусств) Наркомпроса обследовал частные собрания Москвы и Подмосковья. В 1923 эмигрировал в Польшу, где продолжал плодотворно работать как живописец, по-прежнему уделяя особое внимание историческим пейзажам, дворцовым и усадебным интерьерам. В августе 1944 был арестован немцами при подавлении Варшавского восстания и погиб в концлагере в Прушкуве близ Варшавы.

|

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА |

Это цитата сообщения MariiaSi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Родилась в Петербурге 5 (17) мая 1871 в семье высокопоставленного чиновника П.И.Остроумова. Посещала Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица (1889–1892), где ее главным наставником был В.В.Матэ; занималась также в Академии художеств (1892–1900) у Матэ, К.А.Савицкого, П.П.Чистякова и И.Е.Репина. В 1898–1899 работала в парижской мастерской Дж.Уистлера. В 1905 вышла замуж за С.В.Лебедева, известного ученого-химика. Была членом объединений «Мир искусства» и «Четыре искусства». Жила в Петербурге.

Сыграла важную роль в деле возрождения гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества (а не чисто репродукционной техники). Особенно охотно обращалась к цветной ксилографии, работала также в технике литографии и акварели. Ее типически «мирискуснические», историко-ретроспективные виды города на Неве в буквальном смысле «запечатлели» его строгую красоту в идеально-адекватных натуре, гармонически-строгих образах, до сих пор чрезвычайно популярных. Художница создавала как многочисленные станковые циклы (Петербург, 1908–1910; Павловск, 1922–1923; «Ленинград», 1930; и др.), так и – значительно реже – иллюстрации (к книгам В.Я.Курбатова Петербург, 1912, и Н.П.Анциферова Душа Петербурга, 1920; переиздана в том же оформлении в 1990). Успешно выступала также как портретист и педагог (в 1918–1935 преподавала в Высшем институте фотографии и фототехники и Академии художеств). Оставила три тома Автобиографических записок, опубликованных в 1935–1951 (переизданы в 1974).

Умерла Остроумова-Лебедева в Ленинграде 5 мая 1955.

|

Куинджи Архип Иванович |

Это цитата сообщения MariiaSi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сын сапожника, грека по национальности. Живописи учился самостоятельно, в 1868 занимался в петербургской Академии художеств. В 1878 получил звание «классного художника первой степени» за картины «На острове Валааме», «Чумацкий тракт в Мариуполе», «Украинская ночь» и «Степь». В ранний период творчества испытал влияние И. К. Айвазовского. Уже первые его картины — «Татарская деревня при лунном освещении» и «Исаакиевский собор при лунном освещении» — говорят об интересе художника к проблемам передачи света. В 1875-79 годы был членом Товарищества передвижных художественных выставок. В зрелый период творчества, используя световые эффекты и интенсивные цвета, сведенные к нескольким главным тонам, художник стремился передать наиболее выразительные по освещению состояния природы и достигал почти полной оптической иллюзии освещения («Украинская ночь», 1876; «Березовая роща», 1879; «После грозы», 1879; «Ночь на Днепре», 1880). Для получения в своих пейзажах панорамных эффектов Куинджи применял различные композиционные приемы, например высокий горизонт. Его картины, прежде всего «Ночь на Днепре», произвели неизгладимое впечатление на современников, особенно на художников, и принесли Куинджи широкую известность. Со временем, однако, многие из полотен художника потеряли первоначальный вид: краски потускнели, цвет их изменился.С 1892 Куинджи преподавал в Академии художеств, с 1894 руководил пейзажной мастерской; в 1897 был уволен за поддержку студенческих волнений. Его учениками были К. Ф. Богаевский, Н. К. Рерих, А. А. Рылов и др. В 1909 создал Общества художников, существовавшее на его средства. Целью общества было сохранение и развитие традиций русского искусства: организация выставок, присуждение премий, покупка картин. После смерти художника общество стало носить его имя.

|

Бенуа Александр Николаевич |

Это цитата сообщения MariiaSi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

А. Н. Бенуа родился в семье известного архитектора и рос в атмосфере почитания искусства, однако художественного образования не получил. Обучался он на юридическом факультете Петербургского университета (1890-94), но при этом самостоятельно изучал историю искусства и занимался рисованием и живописью (главным образом акварельной). Делал он это настолько основательно, что сумел написать главу о русском искусстве для третьего тома "Истории живописи в XIX веке" Р. Мутера, вышедшего в 1894 г.

О нем сразу заговорили как о талантливом искусствоведе, перевернувшем устоявшиеся представления о развитии отечественного искусства. В 1897 г. по впечатлениям от поездок во Францию он создал первую серьезную работу - серию акварелей "Последние прогулки Людовика XIV", - показав себя в ней самобытным художником.

|

Константин Коровин - светлая душа Серебряного века |

Это цитата сообщения von_zeppelin [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Творчество К.А. Коровина прочно вошло в историю отечественного искусства и принадлежит к высшим его достижениям. Замечательно одаренный человек и художник, друг В. А. Серова и Ф. И. Шаляпина, сверстник И. И. Левитана, М. А. Врубеля, М. В. Нестерова, он - характерный представитель эпохи рубежа XIX-XX веков со свойственными ей напряженными поисками идеала, стремлением к синтезу, к реформации языка живописи. Коровин оставил яркий след во всех видах искусства, к которым обращался: писал картины, проектировал и оформлял выставочные павильоны; один из немногих мастеров этого времени, он реализовал свои замыслы в монументальной живописи; участвовал в реформации театрального дела России.

В работе "Бастилия" - завораживающее чудо мокрого асфальта, словно сотканного из мириад искринок света и вобравшего краски зданий и деревьев, бездонного неба, сияние фонарей и реклам, отражения пробегающих людей и мчащихся машин. В его полотне быстрые мазки музыкально оркестрованных цветов передают феерию, открытость ночной жизни Парижа.

В день пятидесятилетия К.А. Коровин верно определил основное качество своего творчества: "Моей главной, единственно непрерывно преследуемой целью в искусстве живописи всегда служила красота, эстетическое воздействие на зрителя, очарование красками и формами".

Константин Коровин в "Авторской галерее"

|

Венецианов А.Г. |

Это цитата сообщения MariiaSi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Шагал над городом |

Это цитата сообщения Vienne [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Марк Шагал прожил почти сто лет - он скончался в 1985 году в возрасте 97 лет. При нем начался век модернизма с его дерзкими откровениями, при нем же он и закончился, сдав позиции эклектичному постмодернизму.

Шагала делят между собой Россия и Франция, где он прожил после эмиграции большую часть своей жизни. Его чтят на родине- в Витебске, а в энциклопедиях по искусству по-прежнему приписывают к Ecole de Paris. Одних привлекает выведенная им из местечковых баек причудливая мифология, других - огромные картинные и книжные библейские циклы, созданные с мудростью некоего наива.

Говорить о Шагале как о живописце, рисовальщике, книжном иллюстраторе, скульпторе, театральном декораторе, мастере фресок и мозаик, а еще и поэте - занятие для отдельных исследователей. Ими и написаны и до сих пор пишутся толстые и тонкие монографии. Видимо, если попытаться уловить существо его искусства, то можно прийти к буквально лежащей на поверхности мысли: Шагал - главным образом повествователь, если угодно, сказитель, пересказчик старых и сочинитель новых притч. Многие сочные метафоры и колоритные образы он вынес из местечкового Лиозно под Витебском, где он родился и был назван Моисеем. Юмор пополам с неизбывной еврейской печалью, мечтания в обнимку с шуткой, намеренная дурашливость с хитрецой, предохраняющей глубокую мысль от впадения в высокопарность - из замеса этой пестрой палитры и появился мир Шагала.

Можно сколько угодно заниматься дешифровкой и истолкованиями фантастических образов Шагала: почему еврей-скрипач сидит на дереве? отчего у художника летают люди, куры и настенные часы? зачем коза или осел влезли в картину? для чего на своем автопортрете он нарисовал себе шесть пальцев? - всякий раз это будет объяснение лишь одного слова. Смысл же всего предложения или текста так и останется повисшим. Шагала и нужно воспринимать (или принимать) в совокупности им сказанного.

Шагал придумал грамматику своего искусства. Ею он владел в совершенстве, но передать эти знания другим он не мог. Ученики у него были, но либо они от него уходили к другим (как в послереволюционном Витебске, когда его подопечные перебежали в мастерскую Малевича), либо он сам их оставлял (как в художественной школе в Малаховке). Сам же он, бывало, присматривался к другим художникам. Оттого у него встречаются и кубистическая огранка форм, и футуристические сдвиги плоскостей, что-то он взял и от французского наива. В свою же творческую кухню он мало кого допускал. Так, по словам Пикассо, когда он с Матиссом и Шагалом снял гончарную мастерскую, "русский" наотрез отказывался что-либо делать при них и приступил к таинству ремесла только после ухода приятелей. Возможно, это еще одна байка о загадочном и застенчивом художнике, хотя она много говорит о его характере.

Всю свою жизнь Шагал выращивал маленький росток своего очень личного и очень местного искусства, ухаживал за ним, подсыпал французскую почву, согревал солнцем Прованса и Иерусалима, обвевал прохладой Швейцарии (она ему напоминала о России). В итоге выросло диковинное, но все же европейское, точнее средиземноморское растение, которое признали и приняли самые разные деятели культуры и культа от министра культуры Франции, писателя и искусствоведа Андре Мальро, заказавшего Шагалу роспись плафона Гранд-опера, до священнослужителей соборов Меца, Сент-Этьенна, Асси, Цюриха, украшенных витражами мастера.

А здесь можно найти дополнительную информацию о биографии и творчестве Марка Шагала.

http://www.ijc.ru/vernshagal.html

"Давид и Версафия"

"Библейский сюжет"

|

Серов Валентин Александрович |

Это цитата сообщения MariiaSi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В. А. Серов родился в Петербурге 7 января 1865 года в семье известного композитора А. Н. Серова. С тех пор, как Валентин Александрович помнил себя, его окружало искусство. Кроме музыкантов, в их доме бывали М. М. Антокольский, И. Е. Репин. К тому же сам отец будущего художника был страстным любителем рисования. Редкая наблюдательность и способности к рисованию пробудились у мальчика рано, а условия, в которых он рос, благоприятствовали развитию дарования. Сначала он учился у немецкого художника-офортиста А. Кемпинга, затем его учителем стал И. Е. Репин, которому, по совету М. М. Антокольского, В. С. Серова показывала рисунки сына.

И. Е. Репин начинает заниматься с юным Серовым сначала в Париже, а затем в Москве и в Абрамцеве. После поездки со своим талантливым учеником в Запорожье Репин в 1880 году направляет его в Академию художеств к прославленному П. П. Чистякову.

Здесь молодой художник завоевывает уважение, его талант вызывает восхищение. П. П. Чистяков говорил о Серове, что он еще не встречал в другом человеке такой меры всестороннего художественного постижения в искусстве, какая отпущена была природой его ученику. "И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция — все было у Серова, и было в превосходной степени".

|

Нестеров Михаил Васильевич |

Это цитата сообщения MariiaSi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

(1862–1942), русский художник. Родился в Уфе 19 (31) мая 1862 в купеческой семье. Получил высшее художественное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1877–1881 и 1884–1886), где его наставниками были В.Г.Перов, А.К.Саврасов, И.М.Прянишников, а также в Академии художеств (1881–1884), где учился у П.П.Чистякова. Жил преимущественно в Москве, а в 1890–1910 – в Киеве. Не раз бывал в Западной Европе, в том числе во Франции и Италии, много работал в Подмосковье (Абрамцево, Троице-Сергиева лавра и их окрестности). Был членом «Товарищества передвижников».

|

Художники. Маковский Владимир |

Дневник |

"На приеме у врача"

Со временем в тонких психологических мизансценах Маковского все явственней проступала тема «униженных и оскорбленных» («Посещение бедных», 1874, Третьяковская галерея); наряду с этим все свободней, импрессионистичней становилась его кисть и все тоньше мастерство «режиссера». Самые качественные свои вещи написал в 1880-90- гг.: это и острые, на грани гротеска, социальные драмы, лучшей из которых является «Крах банка» (1881) — многофигурная композиция с взбудораженными людьми, скандально, отчаянно или с жуликоватой ухмылкой реагирующими на неожиданную весть о финансовой катастрофе, и печальные новеллы о выходцах из деревни, которых

всасывает в себя мрачный и жестокий город («Свидание», 1883; «На бульваре», 1886-1887), и, наконец, совсем простые по сюжету, но в высшей степени трогательные лирические сценки («Объяснение», 1889-1891). В 1893 был избран профессором Академии художеств и в связи с этим переехал в Петербург. С годами в творчестве мастера четко проступили не только социально-созерцательные и социально-критические черты, но и открытые симпатии к леворадикальному движению.

"На приеме у врача"

Со временем в тонких психологических мизансценах Маковского все явственней проступала тема «униженных и оскорбленных» («Посещение бедных», 1874, Третьяковская галерея); наряду с этим все свободней, импрессионистичней становилась его кисть и все тоньше мастерство «режиссера». Самые качественные свои вещи написал в 1880-90- гг.: это и острые, на грани гротеска, социальные драмы, лучшей из которых является «Крах банка» (1881) — многофигурная композиция с взбудораженными людьми, скандально, отчаянно или с жуликоватой ухмылкой реагирующими на неожиданную весть о финансовой катастрофе, и печальные новеллы о выходцах из деревни, которых

всасывает в себя мрачный и жестокий город («Свидание», 1883; «На бульваре», 1886-1887), и, наконец, совсем простые по сюжету, но в высшей степени трогательные лирические сценки («Объяснение», 1889-1891). В 1893 был избран профессором Академии художеств и в связи с этим переехал в Петербург. С годами в творчестве мастера четко проступили не только социально-созерцательные и социально-критические черты, но и открытые симпатии к леворадикальному движению.

«Посещение бедных», 1874, Третьяковская галерея

«Посещение бедных», 1874, Третьяковская галерея

«На бульваре», 1886-1887

«На бульваре», 1886-1887

«Свидание», 1883

«Свидание», 1883

"Ночлежный дом" 1889

"Ночлежный дом" 1889

"Перед объяснением" 1900

"Перед объяснением" 1900

"Объяснение" 1889-1891

Третьяковская галерея, Москва

"Объяснение" 1889-1891

Третьяковская галерея, Москва

|

Крах Московского коммерческого ссудного банка и картина Владимира Маковского |

Это цитата сообщения NADYNROM [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В конце 1875 года в Москве произошло первое в России банкротство акционерного Коммерческого ссудного банка. Эта темная история вдохновила художника Владимира Маковского на создание картины «Крах банка»

Маковский К. Е. Крах банка. 1881

Почти до середины XIX века в России существовали лишь казенные банки. С отменой крепостного права в 1861 году в стране начался стремительный рост всех отраслей экономики, испытывавших большие потребности в дешевых кредитных ресурсах. И российские власти санкционировали создание акционерных банков, первым из которых стал учрежденный в 1864 году Санкт-Петербургский частный коммерческий банк. Прошло чуть более пяти лет, и в 1870 году министр финансов утвердил устав частного Ссудного банка Москвы, контора которого разместилась в самом центре первопрестольной столицы — в доме Бостанжогло на Никольской улице (на его месте в 1896 году построили известную всем москвичам аптеку Ферейна).

Председателем правления банка стал управляющий городским ломбардом Даниил Шумахер, вскоре занявший почетный пост московского городского головы. По его рекомендации директором-распорядителем банка избрали бывшего управляющего канцелярией генерал-губернатора Москвы, гласного (депутата) городской Думы Григория Полянского.

В руководстве банка было немало авторитетных московских предпринимателей и общественных деятелей, однако никто из них не имел практического опыта в финансовых делах. Поэтому в 1871 году, с подачи возглавлявшего контрольный Совет банка фабриканта Николая Борисовского и банкира Лазаря Кроненберга, директором по зарубежным банковским операциям стал «финансовый эксперт» из Варшавы Густав Ландау, имевший опыт работы бухгалтером в ряде кредитных учреждений после банкротства его собственной банковской конторы.

Читать далее

Источник

|

Николай Маковский. Еще один художник из знаменитой семьи |

Это цитата сообщения NADYNROM [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Маковские – все-таки удивительная семья, так много подарившая русской культуре. К ее представителям всегда хочется возвращаться, хотя в сообществе уже были сообщения о них:

В. С. Пикуль о Константине Маковском

Юлия Павловна Маковская. Жена, мать и муза

Крах Московского коммерческого ссудного банка и картина Владимира Маковского

При упоминании фамилии « художника Маковского» кто-то в первую очередь вспомнит Константина Маковского (сама именно его вспоминаю), кто-то – Владимира (его, как мне кажется, стали подзабывать). У кого-то в памяти всплывет Сергей Маковский, художником не ставший, но приобретший известность как издатель журнала «Аполлон».

Менее известным, чем братья и племянник, был Николай Егорович Маковский (1842-1886), писавший виды Москвы и ее окрестностей. Путешествовал по России, после чего увлекся написанием жанровых сцен. Вместе со своим знаменитым старшим братом Константином побывал и в Египте. Разделял взгляды художников Товарищества передвижных художественных выставок.

Его подробная биография мне, увы, не попадалась. Наверное, и работы его не производят сильного впечатления в сравнении с работами братьев. Но все равно интересно.

Читать далее

|

| Страницы: | [1] |