-Рубрики

- (0)

- БУДЬ ЗДОРОВ! (82)

- здоровье (62)

- красота (21)

- ВОСПИТАНИЕ ДУШИ (162)

- Мудрость пословицы (2)

- архитектура (1)

- живопись (25)

- кино (16)

- музыка (19)

- музыка классика (7)

- парки (17)

- Поэзия (22)

- православие, молитва (7)

- Природа (16)

- проза (7)

- сказки про сказки (22)

- театр (2)

- ЗДРАВСТВУЙ ДОМ (89)

- дети (47)

- домашние животные (16)

- интерьер (4)

- мама (11)

- отец (1)

- праздник в доме (11)

- МОЙ КРАЙ (9)

- Крым (8)

- ОТ РОЖДЕНИЯ К ВЕЧНОСТИ (55)

- жзл (24)

- история (33)

- РУКОДЕЛИЕ (418)

- вышивка (14)

- крючок (138)

- куклы (19)

- спицы (209)

- Умелые ручки (28)

- СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ (95)

- игры (4)

- компьютер (13)

- легенды мифы (27)

- притчи (3)

- путешествия (20)

- тесты (5)

- это интересно (17)

- юмор (5)

- ТРАПЕЗА (674)

- мясо (64)

- десерт (297)

- карвинг (6)

- консервация (41)

- напитки (24)

- овощи (25)

- рыба (34)

- салаты (71)

- соусы (4)

- супы (4)

- тесто (108)

- Цветы (94)

-Музыка

- Одинокий саксофон М.Таривердиев

- Слушали: 191 Комментарии: 4

- Дворжак

- Слушали: 487 Комментарии: 0

-Стена

-

Добавить плеер в свой журнал

© Накукрыскин

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Серия сообщений "жзл":Выбрана рубрика жзл.

Часть 1 - Потерянное письмо. Антуан де Сент-Экзюпери.

Часть 2 - Сальвадор Дали.

Часть 3 - Анастасия Вяльцева - королева русского романса.

Часть 4 - "Любовь в займы"-ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК.

Часть 5 - Мадемуазель Коко Шанель.

Часть 6 - "ПЕРСТ СУДЬБЫ". Матильда Кшесинская.

Часть 7 - Любовь Орлова.

Часть 8 - Томск- вторая родина писателя В.Я.Шишкова

Часть 9 - Высказывания ОДРИ ХЕПБЕРН.

Часть 10 - Неразгаданный ТЮТЧЕВ.

Часть 11 - Мифы и правда об Александре Грине.

Часть 12 - Великие женщины

Часть 13 - Скончалась звезда советской оперетты Татьяна Шмыга

Часть 14 - Скончалась звезда советской оперетты Татьяна Шмыга

Часть 15 - Искусство продать себя (Р.Нуриев)

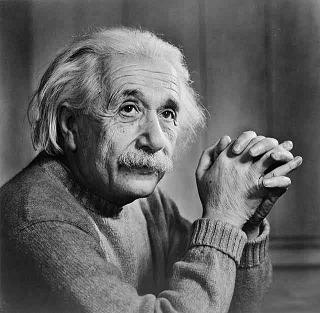

Часть 16 - Правила жизни Эйнштейна

Часть 17 - Фильм о Раневской Ф.

Часть 18 - Сто тринадцать "чудных мгновений Пушкина".

Часть 19 - 10цитат из "Маленького принца".

Часть 20 - "Жизнь слишком коротка чтобы..." Ф. Раневская

Часть 21 - Нона Мордюкова-Чтобы помнили...

Часть 22 - Чтобы помнили. Богатырев Юрий Георгиевич.

Часть 23 - Чтобы помнили. Орлова Любовь Петровна

Часть 24 - Чтобы помнили. Татьяна Лаврова.

Соседние рубрики: история(33)

Другие рубрики в этом дневнике: Цветы(94), ТРАПЕЗА(674), СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ(95), РУКОДЕЛИЕ(418), ОТ РОЖДЕНИЯ К ВЕЧНОСТИ(55), МОЙ КРАЙ(9), ЗДРАВСТВУЙ ДОМ(89), ВОСПИТАНИЕ ДУШИ(162), БУДЬ ЗДОРОВ!(82), (0)

Потерянное письмо. Антуан де Сент-Экзюпери. |

Это цитата сообщения Эльвин [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Потерянное письмо. Антуан де Сент-Экзюпери.

Не пишите мне сюда:

завтра я уезжаю из Лиона

Гранд-Отель, Лион

Милая С...,

Возвращаясь из долгого путешествия, я оказался проездом в Лионе, здесь меня ждала почта за целый месяц, которую надо было как-то сбыть с рук. Но вот передо мной ваши письма — и они принесли мне куда больше радости, чем вы можете себе представить...

Одно дело — толпа народу, совсем другое — те, с кем хочешь свидеться снова. Их не так много — но как же они рассеяны! Мои друзья покоряют мир: один в Чили, другой в Сайгоне, третий в Нью-Йорке... Вот теперь и Йена, ничего не говорившая моему сердцу, всего лишь имя на карте — обретает свое лицо. Милая С..., Вы делаете эту планету чуть более обитаемой. Это ведь я так собираю себе приемную семью — из тех, кто меня никогда не обманывал...

|

|

Сальвадор Дали. |

Это цитата сообщения affinity4you [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

• Сальвадор Дали | 'Каков я на самом деле, знают считанные единицы'

Сальвадор Дали (полное имя Сальвадор Фелипе Хасинто Дали и Доменеч маркиз де Пуболь, исп. Salvador Felipe Jacinto Dali i Domenech, Marques de Pubol; 11 мая 1904 — 23 января 1989) — испанский художник, живописец, график, скульптор, режиссёр. Один из самых известных представителей сюрреализма.

Я высокомерен и многообразно порочен. Я - пособник анархии. Если уж я беру, то всегда перебираю. Все у меня переменчиво и все неизменно.

далее другие фотографии и высказывания Дали...

|

|

Анастасия Вяльцева - королева русского романса. |

Это цитата сообщения igorinna [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Анастасия Вяльцева - «жрица пошлости» или «Чайка русской эстрады»?

Однажды известный цирковой борец Иван Поддубный шутя заявил: «В России есть три знаменитости: я, Горький и Вяльцева». И значительная доля правды в этой шутке была. Девушка из крестьянской семьи, начинавшая трудовую жизнь в мастерской дамских нарядов, стала одной из самых известных женщин в России. На её концертах всегда были аншлаги. Граммофонные пластинки с песнями в её исполнении расходились громадными тиражами. Если добавить, что была она не только талантлива, но и красива, обаятельна, добра и счастлива в семейной жизни, получится просто сказочный персонаж, а не живая женщина. Жизнь её и на самом деле была удивительна.

Анастасия родилась 1 марта 1871 года в слободе Алтухово, расположенной недалеко от Трубчевска (сейчас это Навлинский район Брянской области) в крестьянской семье. Но в деревне практически никогда не жила. После смерти отца семья перебралась в Киев, и для девочки началась трудовая жизнь. Она успела поработать ученицей в мастерской дамского платья, продавщицей минеральной воды, помощницей горничной в гостинице на Крещатике, а в 13 лет ее приняли статисткой в балетную труппу. Танцовщица из нее не получилась, и Анастасия перебралась в оперетту. В 1893 году её приняли в труппу петербургского Малого театра, где она пела в хоре, иногда ей доверяли маленькие, даже не второстепенные, роли.

|

|

"Любовь в займы"-ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК. |

Это цитата сообщения tinarisha [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ

« Он был убит в октябре 1918 года, в один из тех дней,

когда на всем фронте было так тихо и спокойно,

что военные сводки состояли из одной только фразы:

« На Западном фронте без перемен »».

Сегодня мало кто вспомнит эти слова из книги Ремарка. А ведь в ХХ веке писатель Эрих Мария Ремарк имел сумасшедшую популярность. По числу экземпляров его романы уступали только Библии. Роман "На Западном фронте без перемен" стал сенсацией. За год было продано полтора миллиона экземпляров. В 1930 году в Голливуде сняли фильм по этому роману. Киностудия "Юниверсэл пикчерз" купила у Ремарка права за фантастическую для 1930 года сумму - 100 тысяч долларов. И фильм, и его режиссер 35-летний Льюис Майлстоун получили "Оскара". К 1932 году "На Западном фронте без перемен" перевели на 29 языков. За восемнадцать месяцев продали три с половиной миллиона экземпляров. А всего, начиная с 1929 года, роман выдержал 43 издания и был переведен на 36 языков. С выходом романа в жизни Ремарка произошел крутой поворот. Сын ремесленника в мгновение ока стал мировой знаменитостью и очень состоятельным человеком.

Своё первое произведение он написал в 1920 году. Назывался роман "Приют грез". Люди, которые прочитали книгу, раскритиковали ее за сентиментальность, за избыток приторной романтики. Этот провал показался Ремарку оглушительным. Земля уходила из-под ног.

И, тем не менее, в газетах и журналах начали появляться его статьи, путевые зарисовки, рецензии. Они свидетельствовали о переломе в творчестве Ремарка. Романтические мечтания уступили место реалистическим сюжетам. В коротких новеллах проступали черты будущих романов.

Летом 1923 года Ремарк вновь ощутил писательский зуд. Он вынул чистый лист бумаги и написал название романа - "Гэм". Три года он писал эту вещь, но рукопись так и осталась в столе. Лишь в 1998 году, через 28 лет после смерти писателя, "Гэм" вошел в один из томов собрания сочинений.

|

|

Мадемуазель Коко Шанель. |

Это цитата сообщения novaya_skazka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Коко Шанель: сняла с женщин корсет, подарила черный цвет и революционные духи.Один из биографов Габриэль Шанель писал: "Она создала женщину, которую до нее мир не знал. Она сделала женщину новым существом, всемогущим, несмотря на легендарные женские слабости". Габриэль Шанель первой отразила в моде двадцатый век. Ее боготворили принцессы и гувернантки, изысканные аристократки и скромные учительницы, французские модницы и американские бизнес-леди. Мировая популярность Шанель не имела аналогов.

|

|

"ПЕРСТ СУДЬБЫ". Матильда Кшесинская. |

Это цитата сообщения tinarisha [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

На сценическую стезю Матильда Кшесинская была обречена по рождению: ее дед был знаменитым скрипачом, певцом и драматическим актером, не один год на сцене танцевала мать, пока не вышла замуж за балетного артиста Леде и целиком не отдала себя семье, и отец, Феликс-Адам Кшесинский, также был известным танцором, звездным исполнителем мазурки. Маля была последним (тринадцатым!) ребенком в повторном браке овдовевшей матери и с младых ногтей воспитывалась за кулисами театра. В 8 лет поступила в Императорское Театральное училище (где уже учились ее старшие сестра Юлия и брат Иосиф), а уже через год дебютировала в балете «Дон Кихот».

Конечно, ее путь на сцену в известной мере был облегчен — еще в балетной школе при Александринском театре все Кшесинские находились на привилегированном положении: остальные воспитанники 10 лет жили там, как в интернате, лишь Малечка с братом и сестрой приезжала на занятия из дома. Но для той головокружительной карьеры, которую сделала Матильда Кшесинская, ей потребовались и подлинный талант, и непомерное тщеславие, и мастерство плести интриги в жесткой конкурентной борьбе. И еще — участие в ее судьбе царского двора, для которого, перефразируя одно известное изречение, из всех искусств важнейшим являлся балет…

Благоговейный пиетет к царской семье Кшесинская пронесла через всю свою жизнь — и в глубокой старости, занявшись книгой воспоминаний, она писала о Романовых только в превосходной степени. И особо выделила день 23 марта 1890 года, когда император Александр III сказал ей, склонившейся перед ним в низком реверансе 17-летней выпускнице: «Будьте украшением и славою нашего балета!» По традиции выпускной экзамен в Императорском Театральном училище неизменно проходил при полном участии венценосной семьи: после спектакля, не снимая театральных костюмов, все ученики собирались в большом репетиционном зале — для представления царственным особам.

Действо было тщательно отрепетировано, кандидатуры лучших выпускниц заранее отобраны из числа первых воспитанниц-«пепиньерок», в числе которых Кшесинская не могла оказаться уже потому, что числилась приходящей. И тут случилась первая неожиданность — в нарушение всех правил государь сломал церемонию, зычно вопросив: «А где же Кшесинская?» Именно ей, после некоего замешательства выведенной вместо обескураженных отличниц Рыхляковой и Скорсюк, и адресовалась сакраментальная фраза, побудившая Малечку к самозабвенному отклику: «Слова Государя звучали для меня как приказ. Быть славою и украшением русского балета — вот то, что теперь волновало мое воображение. Оправдать доверие Государя — было для меня новой задачей, которой я решила посвятить мои силы».

Вторая неожиданность оказалась воистину роковой. После представления выпускников следовал торжественный ужин, а за общим столом у Малечки тоже не было постоянного места. И государь опять распорядился по-своему — усадил Кшесинскую между собою и наследником, игриво погрозив обоим: «Смотрите только, не флиртуйте слишком!» Наследнику шел 21-й год. Кшесинскую сильнее всего поразили его голубые глаза, излучавший доброту взгляд. Маля потом не могла вспомнить, о чем они тогда говорили с Николаем, но сразу поняла, что влюбилась, и он тоже не остался к ней равнодушен: «Когда я прощалась с Наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так, как при встрече, в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе в этом отчета». С этого дня Маля всячески старалась попасться на глаза цесаревичу во время его проездов по городу, благо маршрут был всем известен, и каждый раз, когда это удавалось, ловила ответный заинтересованный взгляд.

Поговорить им удалось только летом — наследник выезжал в Красное Село, где квартировал Гусарский полк, к которому он был приписан, и там же для развлечения офицеров во время лагерного сбора дважды в неделю давались спектакли в специально построенном для этой цели деревянном театре. Тогда же у них появился и «временный поверенный» в сердечных делах — гусар Волков, который должен был сопровождать Николая в его предстоящем кругосветном путешествии и у которого был роман с балетной артисткой. От него Кшесинская узнала, что Николай ищет встречи с ней наедине, а когда устроить это не удалось, просил Малечку хотя бы прислать свою фотографию. Карточку она не передала — придирчивая, не нашла ни одной достаточно удачной.

Второй и 2-я

|

|

Любовь Орлова. |

Это цитата сообщения Привалова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Любовь Петровна Орлова родилась 11 февраля 1902 года в подмосковном Звенигороде. Отец будущей советской кинозвезды - Петр Федорович Орлов - был потомком тверской ветви Рюриковичей. Он служил в военном ведомстве. Мать - Евгения Николаевна Сухотина - происходила из старинного дворянского рода. В родстве с Сухотиными был Лев Толстой, книга которого («Кавказский пленник») с дарственной надписью хранилась как реликвия в доме Орловых.

Юная Любовь Орлова за фортепиано.

|

|

Томск- вторая родина писателя В.Я.Шишкова |

Это цитата сообщения Nataiv [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

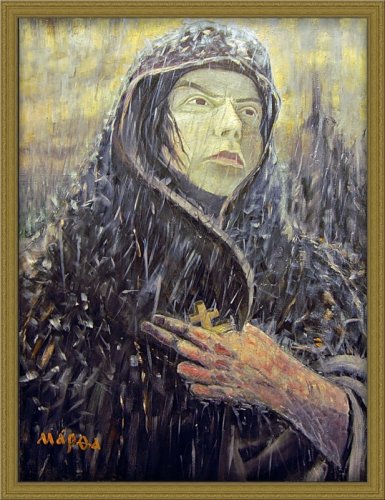

Портрет из музея писателя Шишкова в Бежецке.

Двадцать лет жизни связывают Вячеслава Яковлевича Шишкова с Томском. И каких лет – ранней молодости и полного расцвета: он приехал в Томск двадцати одного года от роду. Уже расставшись с Томском, Вячеслав Яковлевич признается: «В Сибири я прожил двадцать лет – это вторая моя родина, пожалуй, не менее близкая и понятная сердцу, чем Россия, я переполнен впечатлениями, которых мне на всю жизнь хватит».

читать и смотреть дальше

|

|

Высказывания ОДРИ ХЕПБЕРН. |

Это цитата сообщения affinity4you [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Люди ассоциируют меня с тем временем, когда фильмы были приятны, когда женщины в кино носили красивые платья, и играла прекрасная музыка. Обожаю, когда люди пишут мне, чтобы сказать: У меня было ужасное настроение, я зашел в кино, посмотрел один из Ваших фильмов, и всё изменилось."

|

|

Неразгаданный ТЮТЧЕВ. |

Это цитата сообщения tinarisha [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

НЕРАЗГАДАННЫЙ ТЮТЧЕВ

Всех поражало, почему в этого неуклюжего, рассеянного, одевавшегося как попало человека влюблялись самые красивые женщины Европы и России. И это лишь одна из тайн Федора Тютчева

ЧЕЛОВЕК -ЗАГАДКА

«Любимый» - именно так все чаще звала его под конец жизни вторая жена - Эрнестина. Словно с годами любовь ее к нему только росла. Еще звала мужа «чаровник». «Чаровник - счастливый человек, - писала дочерям, - ибо все от него в восторге». Но брату в Германию, с которым была откровенней, напишет иначе: «Это человек разочарований». Не странно ли? Очаровывал других, но сам всякий раз терпел разочарование. Разочарованный чаровник!

Дом на Невском был известен и до Тютчева. Здесь в бельэтаже жил (и об этом вторая доска на фасаде) великий Сперанский, тот, кому декабристы мечтали доверить правительство новой России и кто после подавления восстания вошел в Следственную комиссию по «Делу о 14 декабря». Судил, кстати, и близкого друга своего поэта Батенькова, который годами жил здесь у него и кого Сперанский приговорит к вечной каторге, из которой 19 лет тот просидит в одиночке Алексеевского равелина. Батеньков даже разучится говорить там, не то чтобы писать. Ни один декабрист, за исключением казненных, не будет подвергнут столь суровому наказанию. Дочь Сперанского рассказывала, что отец плакал ночами, возвращаясь с заседаний. Еще бы: судил друзей - ведь к нему и Батенькову приходили сюда и повешенный Рылеев, и сосланный Бестужев-Марлинский. Впрочем, стихи в бельэтаже будут звучать и после восстания, ибо уже к дочери Сперанского, которая станет держать литературный салон, будут заезжать Пушкин, Мицкевич, Вяземский. А в 1854 году в этом «гнезде поэтов», под самой крышей поселится Тютчев и проживет без малого два десятка лет. Жене Эрнестине, своей Нести, наняв квартиру в 14 комнат, с паркетом и лестничным освещением, напишет, что она может теперь, как хотела - «парить на высоте над докучной толпой». Парила! Но ведь и сам он, живя здесь, взлетел над толпой как никогда - выше не бывает! Действительный тайный советник, то есть третья, а фактически вторая ступень в государственной иерархии (выше был только канцлер), три ордена Святых Владимира, Станислава и Анны (таких чинов и наград после Державина не получал ни один поэт), камергер, личный друг царя, две дочери - фрейлины. Но, с другой стороны, как пишет уже наш современник: незадачливый дипломат, так и не ставший послом; пророк, чьи вещания так и не пригодились обществу; поэт, издавший при жизни два небольших сборника, да и то вопреки собственным желаниям (он писал, что не видит проку «в гальванизированной лире» своей); политик и философ, который так и не нашел время привести в систему свои воззрения, и, наконец, любовник и муж, приносящий женщинам, увы, одни несчастья.

Загадок в жизни Тютчева было множество. Ныне пишут, что в принципе невозможно разгадать «загадку, заданную этим человеком мировой культуре». И с этим нельзя не согласиться. Родная дочь и та сомневалась: человек ли он или дух? Он, приобретший репутацию Кассандры, но избежавший ее участи, он, кому безболезненно сходили с рук такие выходки, за которые любой другой неминуемо поплатился бы репутацией, карьерой, изгнанием, даже свободой. Он, ради кого первая жена оставила четырех своих детей, а вторая, как раз Эрнестина, пятнадцать лет терпела сначала одну, а затем и другую побочную семью поэта. Загадок, повторяю, тьма. Но одну по крайней мере - почему его так любили женщины? - мы попробуем разгадать...

Окна кабинета Тютчева выходили на Невский. Известно: там стояло «длинное кресло», в котором он, вытянув ноги, спасался от подагры, камин, перестроенный из печки, а на столе - самодельная икона Федоровской Божьей матери, как ошибочно назвал ее И.Аксаков. На самом деле - икона «Взыскание погибших». Ныне она хранится в Муранове, в музее поэта. А «самодельная» потому, что писал ее дядька-слуга поэта - Николай Хлопов, который «ходил» за ним с четырех лет. Перед смертью завещал ее Тютчеву, а на тыльной стороне по углам проставил памятные обоим даты: когда приехали впервые в Петербург, когда оказались в Баварии, да когда поэт получил звание камер-юнкера. Но в одном углу написал нечто странное: «Генваря 19-го, 1825 г. Федор Иванович должен помнить, что случилось в Мюнхене от его нескромности и какая грозила опасность». Речь шла, представьте, о девушке, почти девочке, встреченной двадцатилетним служащим русского посольства в Германии, и, по глухим сведениям, о несостоявшейся дуэли из-за нее. Именно про эту девушку и именно Хлопов донесет матери поэта в Москву, что Феденька обменялся с нею шейными цепочками и «вместо своей золотой получил в обмен только шелковую». С его точки зрения - прогадал. Но знал бы Хлопов, что она, первая любовь поэта, 15-летняя графиня Амалия Лерхенфельд, станет, рискну сказать, возможно, единственной любовью Тютчева. Через год именно ей, внебрачной дочери короля Фридриха-Вильгельма III, побочной сестре русской императрицы, одной из первых красавиц Европы, которой будут восхищаться Гейне и Пушкин, в которую скоро влюбятся Николай I и баварский король Людвиг I (последний даже закажет ее портрет для своей галереи красавиц) двадцатилетний Тютчев сделает предложение. Она, влюбленная в него без ума, согласится, но восстанет ее родня; ей «подберут» мужа - тоже дипломата, сослуживца поэта, «пожитого» уже барона, с которым у остроумного наглеца Тютчева едва не вспыхнет дуэль. А Амалия? Амалия на всю жизнь останется добрым ангелом поэта. Не раз будет выручать его, первой отвезет Пушкину стихи Тютчева, которые станут, по сути, первой публикацией, а однажды спасет поэта едва ли не от Сибири. Это ведь про нее у него, уже женатого вторично, уже отца брачных и внебрачных детей, вырвется как-то в письме: «После России это моя самая давняя любовь». И это она, ровно через полвека после первой встречи, придет в дом на Невском к парализованному уже поэту проститься. За три месяца до его смерти придет. И поэт... расплачется.

ЛЮБИТЬ-ЛЮБОВЬ...

|

|

Мифы и правда об Александре Грине. |

Это цитата сообщения Stephanya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

|

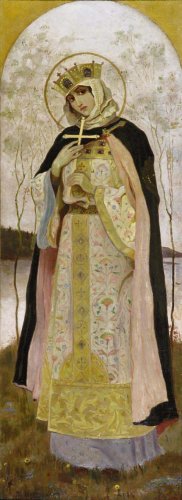

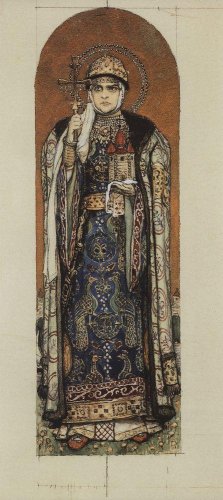

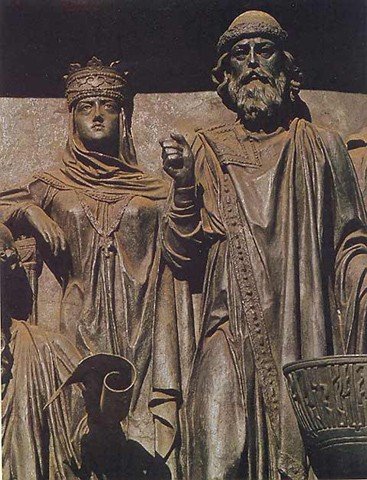

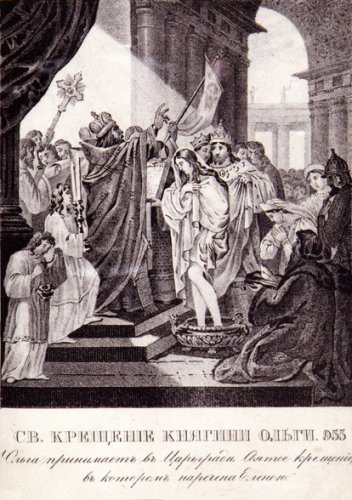

Великие женщины |

Это цитата сообщения Алевтина_Князева [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

||

|

|

|

Скончалась звезда советской оперетты Татьяна Шмыга |

Это цитата сообщения galkapogonina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://shmyga.narod.ru/

Из фильма-концерта "Свидание назначила Татьяна Шмыга". 1982 г. Песня из к/ф "Шербурские зонтики". Музыка М. Легран, русский текст А. Вознесенский.

|

|

Скончалась звезда советской оперетты Татьяна Шмыга |

Это цитата сообщения galkapogonina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://shmyga.narod.ru/

Из фильма-концерта "Свидание назначила Татьяна Шмыга". 1982 г. Песня из к/ф "Шербурские зонтики". Музыка М. Легран, русский текст А. Вознесенский.

|

|

Искусство продать себя (Р.Нуриев) |

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Он играл благородного любовника на сцене, но в жизни был невообразимым хамом. Он владел островами в Средиземном море, но не платил за себя в ресторанах. Нравился самым красивым женщинам, но предпочитал анонимный секс с мужчинами. Выделял на свое здоровье около двух миллионов долларов в год, но умер от СПИДа... Выпивоха, любитель игрушечных паровозиков и король мирового балета - Рудольф Нуриев

«Я же еще юноша»

Папа у Нуриева был политруком, а сам он был татарином. И не просто татарином, а участником художественной самодеятельности города Уфы. Танцевал гопак, лезгинку и цыганочку с выходом. И до того хорошо, надо сказать, танцевал, что решили педагоги его послать. И не абы куда, а в Ленинград, в балетное училище Вагановой. Вот уж, как говорится, послали так послали. Все училище сбежалось смотреть на уфимского самородка - самородку было 16 лет, и он не умел ставить ноги в первую позицию.Читать далее

|

|

Правила жизни Эйнштейна |

Это цитата сообщения Liudmila_Sceglova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Фильм о Раневской Ф. |

Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Загружено пользователем MedDanila , дата: 14.01.2012

Очередной фильм своего авторского документального цикла режиссер, актер и драматург Евгений Понасенков посвятил Фаине Раневской (телевидение "Комсомольской правды", см.: tv.kp.ru или НТВ+). 2011 год.

|

|

Сто тринадцать "чудных мгновений Пушкина". |

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Тебя, мой ангел, так люблю, что выразить не могу..." – эти слова написал человек, который, казалось бы, мог выразить в своих стихах все. Однако что-то осталось недоступным перу гения. Александр Сергеевич Пушкин, признававшийся в любви стольким женщинам, любил все-таки одну-единственную. Но, как признавался сам поэт в письме княгине Вяземской, Наталья Николаевна Гончарова была сто тринадцатой его любовью…

|

|

10цитат из "Маленького принца". |

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ко дню рождения Антуана де Сента Экзюпери

Антуан де Сент Экзюпери

112 лет назад, 29 июня 1900 года, родился талантливый французский писатель Антуан де Сент Экзюпери. Безусловно, одним из самых ярких его произведений является "Маленький принц", обожаемая многими сказка для взрослых, переведенная уже более чем на 190 языков. Читать далее

|

|

"Жизнь слишком коротка чтобы..." Ф. Раневская |

Это цитата сообщения MISTER_MIGELL [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

![]()

|

|

| Страницы: | [2] 1 |

Одно меня волнует в этом мире: кто сумасшедший - я или другие?

Одно меня волнует в этом мире: кто сумасшедший - я или другие?