-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

День космонавтики-1967. Космос по рисункам космонавта Леонова |

Ко Дню космонавтики 1967 г. вышли три советские марки, отпечатанные по эскизам летчика-космонавта А. А. Леонова, художника-фантаста А. К. Соколова. Впервые в мире филателисты получили серию, на которой космос изображен глазами очевидца.

В конце 1965 г. в Москве состоялась небольшая выставка «Космос глазами ученого, художника, космонавта». Авторами живописных работ, посвященных космическим полетам сегодняшнего дня и дня завтрашнего, были доктор технических наук профессор Г. И. Покровский, художник-фантаст А. К. Соколов, космонавт А. А. Леонов. Картины воспринимались зрителями не только как художественные произведения. Они словно разглядывали мир в иллюминаторы фантастического звездолета. Особый интерес вызвали тогда пока еще немногочисленные картины Леонова. Ведь еще ни один художник в истории не писал свои произведения, под впечатлением, полученным в открытом космосе! Кстати, четыре картины Леонова были среди экспонатов выставки, открывшейся в Париже в апреле 1966 г. в память о Жюле Верне. На выставке побывал и космонавт.

Ни один художник пока не может похвастать такой натурой, которую наблюдал А. Леонов. В марках передана документальность наблюдений «звездного очевидца». Одна из них воссоздает удивительно красочное явление – рассвет над нашей планетой... На Земле еще видны пятна, «костры городов», как называл их Леонов. Необычная трехцветная радуга опоясывает земной горизонт. Звезды сквозь мягкую дымку кажутся красными.

Лётчик-космонавт и художник Алексей Леонов как-то сказал, что только средствами искусства можно передать то необычайное ощущение, которое охватывает человека в космическом полете.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 32 - Луна-11

Часть 33 - Спутник "Протон-1"

Часть 34 - День космонавтики-1967. Космос по рисункам космонавта Леонова

Часть 35 - Космическая фантастика

Часть 36 - Первая стыковка спутников

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Международный год туризма |

Организация Объединенных Наций объявила 1967 год Международным годом туризма.

Всемирный день туризма - международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается ежегодно 27 сентября.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 35 - Экспо-67

Часть 36 - Международные конгрессы 1967 года в СССР

Часть 37 - Международный год туризма

Часть 38 - Международные конгрессы 1968 года

Часть 39 - Международная организация труда (МОТ)

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Международные конгрессы 1967 года в СССР |

1. Международный конгресс ISO (Международная организация по стандартизации), Москва-1967.

2. V Международный горный конгресс. Москва-1967.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 34 - Международные конгрессы 1966 года в СССР

Часть 35 - Экспо-67

Часть 36 - Международные конгрессы 1967 года в СССР

Часть 37 - Международный год туризма

Часть 38 - Международные конгрессы 1968 года

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Советские "Известия" |

Старый советский анекдот: Какая разница между "Правдой" и "Известиями"? - В "Правде" нет известий, а в "Известиях" нет правды.

Известия - газета, учреждённая в марте 1917 года. Во времена СССР — официальный орган руководящих органов Советской власти.

Первый номер газеты под названием "Известия Петроградского совета рабочих депутатов" вышел 28 февраля (13 марта) 1917 года. Редакция газеты разместилась в захваченном польскими «революционерами» по приказу уполномоченного петроградского совета В. Д. Бонч-Бруевича здании типографии, где выходила газета «Копейка».

Вплоть до октября 1917 г. "Известия" были не большевистским, а меньшевистско-эсеровским изданием. После Октябрьской революции, по свидетельству одного из старейших известинцев Б.Малкина, опубликованному в юбилейном номере газеты, меньшевики и эсеры продолжали выпускать свою газету с логотипом "орган ВЦИК".

Первыми редакторами «Известий» были Ю. М. Стеклов, И. И. Скворцов-Степанов, М. А. Савельев. Наиболее высоким уровнем газета отличалась в годы редакторства Н. И. Бухарина и А. И. Аджубея.

Тираж газеты достигал шести миллионов экземпляров. Она практически была главной газетой советской интеллигенции. Она была менее идеологизирована, чем газета "Правда". Члены КПСС были обязаны выписывать "Правду". У кого позволяли финансовые возможности, мог выписать ещё и "Известия", да и другие периодические издания.

Как и все печатные (и не только печатные) издания в СССР "Известия" подвергалась цензуре. Основными объектами цензуры были так называемая «антисоветская пропаганда» (в которую включалось всё, что не соответствовало текущим идеологическим установкам), военные и экономические секреты (например, информацию о местах заключения и географические карты), негативная информация о состоянии дел в стране (катастрофы, экономические проблемы, межнациональные конфликты, отрицательные социальные явления и т. д.), любая информация, которая могла вызвать нежелательные аллюзии. После снятия Никиты Хрущёва с поста первого секретаря ЦК КПСС и прихода к власти Леонида Брежнева в 1964 году политика относительной открытости и демократизации начала сворачиваться. Идеолог Политбюро Михаил Суслов возмущался: Подумайте только, открываю утром «Известия» и не знаю, что там прочитаю! В инструкциях Главлита появился запрет на тему сталинских репрессий. Информация о «местах заключения» была отнесена к области государственной тайны. Если в первые советские годы цензорам приходилось редактировать и запрещать множество противоречащих коммунистической политике статей, то в дальнейшем авторы и редакторы сами стали стараться подстраиваться под цензурные ограничения. Так возникло явление самоцензуры. Впоследствии цензоры уже выискивали в основном опечатки и аллюзии, а также изымали произведения репрессированных авторов.

Формируя унифицированное массовое сознание, журналисты создавали особый имидж в рамках советской мифологии - «страна – положительный герой». «Известия», под руководством А. И. Аджубея активно выражали стремление к реформированию общественной жизни в новых условиях некоторой либерализации тоталитарного режима. Многие новации, которые Аджубей привносил на газетную полосу, отвечали его личным представлениям о том, каким должен стать конкретный номер газеты, чтобы вызвать интерес у аудитории, быть действенным в сложившейся политической ситуации. Безусловно, родственные связи с семьей лидера партии Хрущева способствовали назначению Аджубея на пост главного редактора. Но редактором-реформатором, применяющим новаторские методы в руководстве газетой, его сделали талант и творческий потенциал, свойственный его личности. Обновленная газета отражала поиски путей развития общества после сталинщины, морально-этический подход применялся для всех тематических разделов. Многие темы газеты замыкались на новых отношениях между членами советского общества и особом внимании к людям в контексте прощания с былой подозрительностью и наветами на честного человека, в том числе на производстве (Т.Тэсс «Рядом с героем», «При свете совести»; С.Гарбузов «Человек и его творение»; С.Морозов «Подвиг и подлость»). Проблема защиты человека от преследования со стороны чиновников, органов власти, в том числе судебной, - одна из главных тем «Известий». Своеобразными лозунгами «оттепели» стали заголовки «Человеку надо верить!», «Человек хочет стать честным», «Ставка на доверие», «Уважая человека, уважаешь себя». Приглашенные Аджубеем видные известинцы-международники В.Матвеев, М.Стуруа, А.Бовин, хорошо знавшие информационные запросы зарубежной аудитории, вели на страницах журнала поиск путей к взаимопониманию и сотрудничеству.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 22 - Стандартные выпуски марок 1964-1969

Часть 23 - Рыболовный флот СССР

Часть 24 - Советские "Известия"

Часть 25 - Развитие связи в СССР

Часть 26 - Советская милиция

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Морпех-десантник Валентин Ходырев |

Валентин Васильевич Ходырев (1923-1944) - старший матрос, Герой Советского Союза.

Родился в селе в Крыму. Окончил среднюю школу в Севастополе. В первые дни Великой Отечественной войны вступил в батальон народного ополчения. В 1941 году был призван в Военно-Морской Флот. Участвовал в обороне Севастополя. Добровольцем вступил в формирующуюся бригаду морской пехоты и после месячного обучения в августе 1942 года прибыл на Северо-Западный фронт. Был дважды ранен. После лечения, в октябре 1943 года был зачислен в батальон морской пехоты и участвовал в боях на Черноморском побережье. В конце марта 1944 года десантный отряд, состоящий из 55-ти добровольцев-десантников морской пехоты под командованием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского, был направлен в порт города Николаева. Двое суток отряд вёл бои, отбив 18 атак противника. Десантники выполнили боевую задачу, но большинство из них погибло. Валентин Ходырев, будучи уже тяжело раненым, бросился на фашистский танк с гранатами и погиб.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 14 - Народное ополчение 1941

Часть 15 - Герой политрук Борис Сизов

Часть 16 - Морпех-десантник Валентин Ходырев

Часть 17 - Партизанский генерал Семён Руднев

Часть 18 - Партизан Харченко

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Герой политрук Борис Сизов |

Борис Иванович Сизов (1921-1945) - Герой Советского Союза (1946 год), помощник начальника политотдела по работе среди комсомольцев 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, 1-й Белорусский фронт, гвардии старший лейтенант.

Родился в деревне Ивановской области. Учился в техникуме связи в Иваново. В 1938 году был принят в Ленинаканское военное кавалерийское училище, но проучился только один год. Стать командиром помешала болезнь. Возвратившись домой, в 1939 году окончил курсы по подготовке учителей для средней школы. Работал учителем в сельской школе. Одновременно учился заочно в Ивановском учительском институте на историческом факультете, который закончил в 1942 году.

В действующей армии с ноября 1942 года. В декабре 1943 года Сизова назначили на должность комсорга полка и присвоили звание — младший лейтенант, в октябре 1944 года был назначен на должность помощника начальника политотдела дивизии по комсомолу. Погиб 10 марта 1945 года на территории Польши в бою с отступающими на запад солдатами и офицерами дивизии СС. Эсэсовцы окружили группу, возглавляемую Сизовым. Но гвардейцы бились до тех пор, пока не кончились патроны и гранаты. Когда подошли основные силы и отбросили прорвавшихся к штабу дивизии гитлеровцев, то увидели на месте боя изуродованные тела Бориса Сизова и его товарищей.

Имя Героя Советского Союза Бориса Сизова не было столь известно в народе, как других, о которых писали книги и ставились фильмы.

За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героев Советского Союза, удостоено 11 тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно), в том числе дважды 107 (из них 7 посмертно). В числе Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны — 90 женщин (из них 49 посмертно).

Поэтому вновь возникает вопрос: по каким критериям создатели марок выбирали героев для увековечивания на почтовых марках, выбирая их из тысяч других.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 13 - Подвиг рядового Угловского

Часть 14 - Народное ополчение 1941

Часть 15 - Герой политрук Борис Сизов

Часть 16 - Морпех-десантник Валентин Ходырев

Часть 17 - Партизанский генерал Семён Руднев

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Рыболовный флот СССР |

В серии марок 1967 года "Рыболовный флот СССР" изображены: большой морозильный рыболовный траулер, транспортный рефрижератор, краборыбоконсервный плавучий завод, средний морозильный рыболовный траулер, средний черноморский сейнер.

В серии марок 1983 года "Рыболовный флот СССР" изображены: малые рыболовные траулеры, сейнер-траулер рефрижераторный, большой морозильный рыболовный траулер, приёмно-транспортный рефрижератор, универсальная рыбоперерабатывающая плавбаза.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 21 - Потребительская кооперация СССР

Часть 22 - Стандартные выпуски марок 1964-1969

Часть 23 - Рыболовный флот СССР

Часть 24 - Советские "Известия"

Часть 25 - Развитие связи в СССР

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Спутник "Протон-1" |

"Протон" — серия из четырёх советских научных станций искусственных спутников Земли, запущенных с 1965 по 1968 года. Масса спутников составляла от 12 до 17 тонн. "Протон-1",изображённый на марке 1967 года, был запущен 16 июля 1965 года.

В шестидесятые годы проводились интенсивные разработки и испытания новых ракет и в СССР и в США. В СССР кроме ракеты, выводившей в космос первые спутники и лунники, в 1962 году вошла в строй ракета для спутников "Космос", а в 1965 году начались испытания новой ракеты, ставшей к настоящему времени самой мощной ракетой, используемой для запуска тяжелых спутников не только российского производства, но и многих зарубежных стран и получившей название "Протон". Это название возникло из названия спутников "Протон", запущенных этой ракетой в 1965 году. История их запусков такова: подошло время испытания новой ракеты, способной выводить на орбиту Земли груз весом несколько тонн. Обсуждались варианты, что использовать в качестве этого груза, песок или научную аппаратуру. Песок конечно проще, но обидно, если запуск будет успешным. Научную аппаратуру такого веса тогда еще никто не делал и на первый пробный пуск ракеты ставить уникальную аппаратуру было рискованно, пуск-то первый.

Руководил разработкой ракеты-носителя и искусственного спутника Земли “Протон” академик Владимир Николаевич Челомей (1914-84).

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 31 - Луна-10

Часть 32 - Луна-11

Часть 33 - Спутник "Протон-1"

Часть 34 - День космонавтики-1967. Космос по рисункам космонавта Леонова

Часть 35 - Космическая фантастика

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Экспо-67 |

1967 год был годом Монреаля. Весь мир смотрел с интересом на происходящее в Монреале. Здесь проходила Всемирная Выставка, тему которой дало произведение Антуана де Сент-Экзюпери, «Планета людей»». В международной экспозиции участвовало 62 страны, павильоны которых посетило 50 миллионов человек.

Большинство павильонов разместились на двух островах посреди реки Святого Лаврентия: существовавшем, но значительно увеличенном острове св. Елены и полностью искусственном острове Нотр-Дам, на который ушло 15 миллионов тонн грунта, извлеченного при строительстве монреальского метро. Острова и "большую землю" связывала монорельсовая дорога.

Был построен "Хабитат-67" - знаменитый жилой комплекс архитектора Моше Сафди. Он состоит из 158 отдельных жилых модулей-блоков (фактических жилых домов), объединенных в единое здание. На крыше каждого модуля устроена терраса. Все это должно было символизировать новое качество жизни в условиях мегаполиса.

Павильон СССР был построен по проекту Михаила Посохина и Ашота Мндоянца. После выставки он был разобран и смонтирован на ВДНХ.

На марках: опреснитель морской воды, изображение атома, искусственный спутник Земли "Протон-1", павильон СССР и план выставки.

Большинство павильонов разместились на двух островах посреди реки Святого Лаврентия: существовавшем, но значительно увеличенном острове св. Елены и полностью искусственном острове Нотр-Дам, на который ушло 15 миллионов тонн грунта, извлеченного при строительстве монреальского метро. Острова и "большую землю" связывала монорельсовая дорога.

Был построен "Хабитат-67" - знаменитый жилой комплекс архитектора Моше Сафди. Он состоит из 158 отдельных жилых модулей-блоков (фактических жилых домов), объединенных в единое здание. На крыше каждого модуля устроена терраса. Все это должно было символизировать новое качество жизни в условиях мегаполиса.

Павильон СССР был построен по проекту Михаила Посохина и Ашота Мндоянца. После выставки он был разобран и смонтирован на ВДНХ.

На марках: опреснитель морской воды, изображение атома, искусственный спутник Земли "Протон-1", павильон СССР и план выставки.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 33 - Химический конгресс-1965

Часть 34 - Международные конгрессы 1966 года в СССР

Часть 35 - Экспо-67

Часть 36 - Международные конгрессы 1967 года в СССР

Часть 37 - Международный год туризма

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

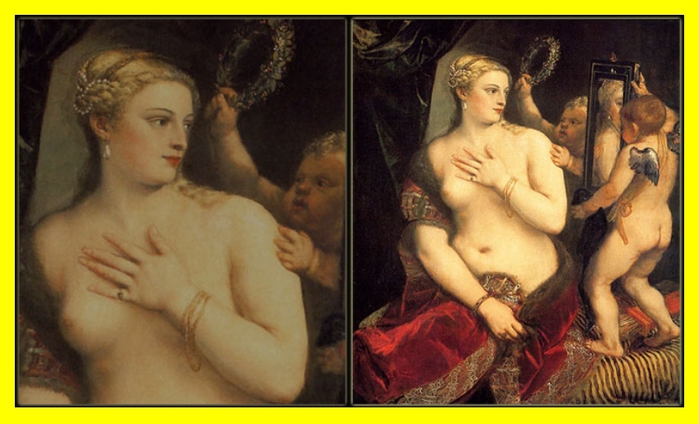

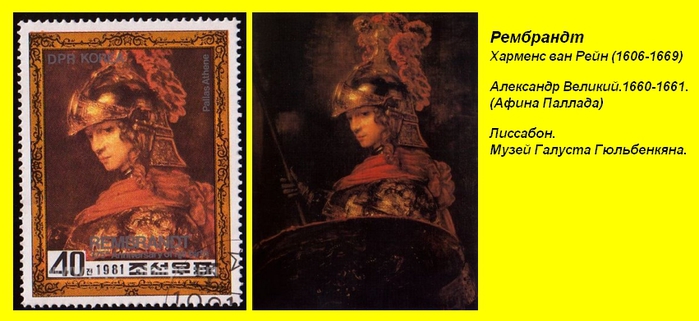

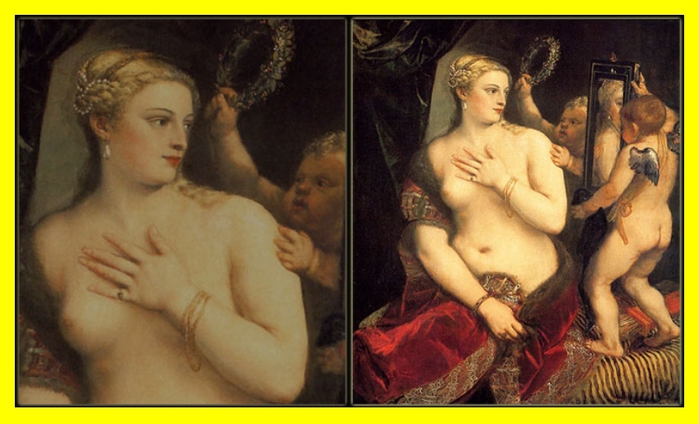

Проданные шедевры Эрмитажа |

В конце 1920-х гг. советское правительство, испытывая недостаток в валюте для индустриализации — для оплаты растущих долгов при покупке техники и строительства заводов, решило пополнить бюджет распродажей музейных коллекций.

Эрмитаж стал одним из источников добычи денег для построения новой государственной политики. Распродажи художественных ценностей в 1928-1933 гг. нанесли тяжелый и невосполнимый урон музею. Ценные вещи из Эрмитажа отправляли на европейские аукционы . 48 знаменитых шедевров мирового значения навсегда покинули стены музея. Коллекции музея стали источником подарков зарубежным официальным лицам, часто шедевры продавались за символическую цену.

Обстоятельства содеянного стали достоянием общественности , когда министр финансов США - Эндрю Меллон из-за осложнений с финансовым управлением передал приобретенную им 21 картину из собрания Эрмитажа столице США; ныне полотна находятся в коллекции Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Среди них : "Благовещение" Яна ван Эйка, "Поклонение волхвов" Боттичелли, "Мадонна Альба" и "Святой Георгий" Рафаэля, "Венера с зеркалом" Тициана. А так же произведения Перуджино, Веронезе, Антониса ван Дейка, Франса Халса, Рембрандта, Веласкеса.

Многие произведения искусства, входившие в собрание Эрмитажа, разошлись по государственным музеям и частным собраниям во всех уголках земного шара. Остановить распродажу эрмитажных собраний удалось только к 1934 г.

Всего из фондов и экспозиции было отобрано 2880 картин, 350 из которых представляли собою произведения значительной художественной ценности, а 59 — шедевры мирового значения. Некоторые из этих полотен находились в собрании ещё со времен его основания Екатериной Великой.

Также была продана часть коллекции нидерландской и фламандской живописи, собранная и завещанная музею П. П. Семеновым-Тян-Шанским, а также часть других собраний, пожертвованных Эрмитажу в поздний период (например, Строганова).

Данная распродажа национального достояния и культурного наследия расценивается как «трагедия и катастрофа», «безумие», «непродуманная, зачастую неумелая, даже бессмысленная, а потому и плачевная по своим результатам деятельность».

Продажу полотен первого ряда предполагалась провести тайно, но информация распространилась между избранными западными торговцами.

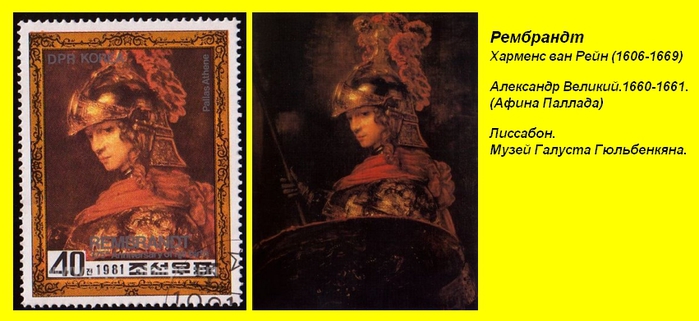

Первым покупателем шедевров Эрмитажа стал Галуст Гюльбенкян, основатель Iraq Petroleum Company, торговавший с Советской Россией нефтью.

Ему был продан ряд картин, большинство из которых сейчас находятся в постоянной экспозиции основанного его фондом музее Г. Гюльбенкяна в Лиссабоне.

Вторым крупнейшим покупателем был Эндрю Меллон - американский банкир, министр финансов при 3-х президентах, американский посол в Великобритании и собиратель живописи. Он решил основать американскую галерею по образцу Национальной Галереи в Лондоне. Услышав о распродаже эрмитажных шедевров, он ухватился за покупку.

Купленная им за 9 сделок группа картин включала «Благовещение» ван Эйка и «Мадонну Альбу» Рафаэля, причем последняя обошлась в $1 166 400, что было самой большой суммой, заплаченной за произведение искусства до этого времени. К концу 1931 г. он выплатил за все полотна сумму в $6 654 000. Скончавшись в 1937 г., он завещал картины правительству США, и они составили ядро коллекции Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Доход от всех этих продаж составил не более одного процента от валового дохода страны, и, по сути, значимого влияния на ход индустриализации не оказал, нанеся при этом значительный ущерб национальному культурному достоянию страны, не говоря уже о международной репутации.

Всего было продано 10 шедевров 1-го ряда Рембрандта, 1 Боттичелли, 1 Боутса, 7 Ван Дейка, 3 Ван Эйка, 1 Веласкеса, 1 Веронезе, 1 Перуджино, 1 Пуссена, 4 Рубенса, 1 Тициана, 1 Тьеполо.

Из письма Гюльбенкяна Пятакову (в 1931—1932 годах заместитель председателя ВСНХ СССР, в 1937 году расстрелян): "Торгуйте чем хотите, но только не тем, что находится в музейных экспозициях. Продажа того, что составляет национальное достояние, дает основание для серьёзнейшего диагноза. Если, несмотря на все сказанное, Вы все же решитесь на продажу ценностей из Ваших музеев (а я настаиваю на том, что этого делать Вам не следует), то вместо того, чтобы их продавать посредникам, пустите все в открытую продажу на рынке, ибо наивная игра в прятки, практикуемая сейчас, принесет только убытки. Те, кому поручены эти операции, не отдают себе в том отчета, игнорируют огромный косвенный вред, причиняемый ими же."

Некоторые из этих шедевров попали на марки моей коллекции.

Эрмитаж стал одним из источников добычи денег для построения новой государственной политики. Распродажи художественных ценностей в 1928-1933 гг. нанесли тяжелый и невосполнимый урон музею. Ценные вещи из Эрмитажа отправляли на европейские аукционы . 48 знаменитых шедевров мирового значения навсегда покинули стены музея. Коллекции музея стали источником подарков зарубежным официальным лицам, часто шедевры продавались за символическую цену.

Обстоятельства содеянного стали достоянием общественности , когда министр финансов США - Эндрю Меллон из-за осложнений с финансовым управлением передал приобретенную им 21 картину из собрания Эрмитажа столице США; ныне полотна находятся в коллекции Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Среди них : "Благовещение" Яна ван Эйка, "Поклонение волхвов" Боттичелли, "Мадонна Альба" и "Святой Георгий" Рафаэля, "Венера с зеркалом" Тициана. А так же произведения Перуджино, Веронезе, Антониса ван Дейка, Франса Халса, Рембрандта, Веласкеса.

Многие произведения искусства, входившие в собрание Эрмитажа, разошлись по государственным музеям и частным собраниям во всех уголках земного шара. Остановить распродажу эрмитажных собраний удалось только к 1934 г.

Всего из фондов и экспозиции было отобрано 2880 картин, 350 из которых представляли собою произведения значительной художественной ценности, а 59 — шедевры мирового значения. Некоторые из этих полотен находились в собрании ещё со времен его основания Екатериной Великой.

Также была продана часть коллекции нидерландской и фламандской живописи, собранная и завещанная музею П. П. Семеновым-Тян-Шанским, а также часть других собраний, пожертвованных Эрмитажу в поздний период (например, Строганова).

Данная распродажа национального достояния и культурного наследия расценивается как «трагедия и катастрофа», «безумие», «непродуманная, зачастую неумелая, даже бессмысленная, а потому и плачевная по своим результатам деятельность».

Продажу полотен первого ряда предполагалась провести тайно, но информация распространилась между избранными западными торговцами.

Первым покупателем шедевров Эрмитажа стал Галуст Гюльбенкян, основатель Iraq Petroleum Company, торговавший с Советской Россией нефтью.

Ему был продан ряд картин, большинство из которых сейчас находятся в постоянной экспозиции основанного его фондом музее Г. Гюльбенкяна в Лиссабоне.

Вторым крупнейшим покупателем был Эндрю Меллон - американский банкир, министр финансов при 3-х президентах, американский посол в Великобритании и собиратель живописи. Он решил основать американскую галерею по образцу Национальной Галереи в Лондоне. Услышав о распродаже эрмитажных шедевров, он ухватился за покупку.

Купленная им за 9 сделок группа картин включала «Благовещение» ван Эйка и «Мадонну Альбу» Рафаэля, причем последняя обошлась в $1 166 400, что было самой большой суммой, заплаченной за произведение искусства до этого времени. К концу 1931 г. он выплатил за все полотна сумму в $6 654 000. Скончавшись в 1937 г., он завещал картины правительству США, и они составили ядро коллекции Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Доход от всех этих продаж составил не более одного процента от валового дохода страны, и, по сути, значимого влияния на ход индустриализации не оказал, нанеся при этом значительный ущерб национальному культурному достоянию страны, не говоря уже о международной репутации.

Всего было продано 10 шедевров 1-го ряда Рембрандта, 1 Боттичелли, 1 Боутса, 7 Ван Дейка, 3 Ван Эйка, 1 Веласкеса, 1 Веронезе, 1 Перуджино, 1 Пуссена, 4 Рубенса, 1 Тициана, 1 Тьеполо.

Из письма Гюльбенкяна Пятакову (в 1931—1932 годах заместитель председателя ВСНХ СССР, в 1937 году расстрелян): "Торгуйте чем хотите, но только не тем, что находится в музейных экспозициях. Продажа того, что составляет национальное достояние, дает основание для серьёзнейшего диагноза. Если, несмотря на все сказанное, Вы все же решитесь на продажу ценностей из Ваших музеев (а я настаиваю на том, что этого делать Вам не следует), то вместо того, чтобы их продавать посредникам, пустите все в открытую продажу на рынке, ибо наивная игра в прятки, практикуемая сейчас, принесет только убытки. Те, кому поручены эти операции, не отдают себе в том отчета, игнорируют огромный косвенный вред, причиняемый ими же."

Некоторые из этих шедевров попали на марки моей коллекции.

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 38 - Никола Пуссен. Поклонение пастухов

Часть 39 - Караваджо

Часть 40 - Проданные шедевры Эрмитажа

Часть 41 - Венгерский художник Михай Мункачи

Часть 42 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1970

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

Серия сообщений "Музеи мира-1":

Часть 1 - Эрмитаж на марках СССР 1966 года

Часть 2 - Проданные шедевры Эрмитажа

Часть 3 - 100 лет Государственному Русскому музею. 1998

Часть 4 - 150 лет Новому Эрмитажу. 2002

...

Часть 48 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 7)

Часть 49 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 8)

Часть 50 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 9)

|

|

Процитировано 2 раз

Вольтер |

Мари-Франсуа Вольтер (1694–1778) - французский философ, романист, историк, драматург и поэт эпохи Просвещения.

Родился в Париже, его отец, Франсуа Аруэ, был нотариусом. В семь лет потерял мать. Провел шесть лет в иезуитском коллеже. Когда он в 1711 вышел из коллежа, практически мыслящий отец устроил его в контору адвоката изучать законы. Однако юный Аруэ гораздо живее интересовался поэзией и драмами, вращаясь в кругу вольнодумцев-аристократов, объединившихся вокруг герцога Вандома, главы Ордена мальтийских рыцарей.

После многочисленных житейских передряг юный Аруэ со свойственной ему порывистостью и безоглядностью принялся сочинять сатирические стихи, которые метили в герцога Орлеанского. Эта затея, естественно, закончилась заточением в Бастилии. Там ему предстояло провести одиннадцать месяцев, и говорят, что, желая скрасить долгие часы в тюремной камере, он положил начало будущей своей прославленной эпической поэме «Генриада». Его трагедия «Эдип» (1718) имела шумный успех на сцене «Комеди Франсез», и ее двадцатичетырехлетний автор был провозглашен достойным соперником Софокла, Корнеля и Расина. Автор без ложной скромности добавил к своей подписи аристократическое «де Вольтер». Под именем Вольтер он и достиг славы.

В конце 1725 в театре Вольтера оскорбил отпрыск одного из самых родовитых семейств Франции – шевалье де Роан-Шабо. Полный иронии ответ Вольтера, как можно догадаться, был скорее колким, чем тактичным. Два дня спустя последовала новая стычка в «Комеди Франсез». Вскоре на Вольтера набросились и избили, причем шевалье давал указания, сидя в карете поблизости. Высокородные приятели Вольтера без колебаний приняли в этом конфликте сторону аристократа. Правительство решило избежать дальнейших осложнений и упрятало в Бастилию не шевалье, а Вольтера. Примерно через две недели его выпустили, поставив условие, что он удалится из Парижа и будет жить в изгнании. Вольтер уехал в Англию, где оставался до конца 1728.

Вернувшись во Францию, Вольтер следующие двадцать лет большей частью жил со своей любовницей мадам дю Шатле, «божественной Эмилией», в ее замке у границы Лотарингии. В 1745 он стал королевским историографом, был избран во Французскую Академию, в 1746 стал «кавалером, допускаемым в королевскую опочивальню».

В июле 1750 Вольтер прибыл в Потсдам. Поначалу его тесное общение с «королем-философом» Фридрихом Великим внушало только энтузиазм. Но вскоре Вольтеру стала в тягость обязанность править французские писания короля в стихах и прозе. Фридрих был человеком резким и деспотичным; а Вольтер был тщеславен. В конце концов, Вольтер ощутил себя счастливым, когда ему удалось вырваться «из львиных когтей» (1753).

Париж был для него теперь закрыт. После долгих колебаний он обосновался в Женеве, купил средневековый замок Торне и еще один, более современный, – Ферне. Он устроил там часовые мастерские, гончарное производство, производил опыты с выведением новых пород скота и лошадей, испытывал разные усовершенствования в земледелии, вел обширную переписку.

В феврале 1778 Вольтера уговорили вернуться в Париж. Там, окруженный всеобщим поклонением, невзирая на открытое нерасположение Людовика XVI и испытывая прилив энергии, он увлекался одним начинанием за другим.

Дружбой с Вольтером гордились такие «просвещённые» монархи, как Екатерина II и Фридрих II.

Сильные боли, происхождение которых поначалу было неясно, вынуждали Вольтера принимать большие дозы опия. В начале мая, после обострения болезни ему поставили неутешительный диагноз: рак предстательной железы. Вольтер ещё крепился, порою даже шутил, но зачастую шутку прерывала гримаса боли. Каждый день приносил больному всё бо́льшие мучения. Порой не помогал даже опий. Племянник Вольтера аббат Миньо, пытаясь примирить дядюшку с католической церковью, пригласил к нему аббата Готье. Визит состоялся днём 30 мая. По легенде, на предложение священнослужителей «отречься от Сатаны и прийти к Господу» Вольтер ответил: «Зачем перед смертью приобретать новых врагов?». Его последними словами было «Ради бога, дайте мне умереть спокойно».

В 1791 Конвент постановил перенести останки Вольтера в Пантеон.

Библиотека Вольтера была куплена Екатериной II у племянницы и наследницы Вольтера госпожи Дени после его смерти и перевезена в Петербург в 1779 году. Библиотека насчитывала 6814 томов печатных изданий, около 2000 из которых имели рукописные пометы самого философа. К концу 60-х годов XIX века Библиотека уже находилась в полном порядке и размещена в верхнем этаже императорского Эрмитажа. Входивших туда посетителей встречало гудоновское изваяние Вольтера: Вольтер сидит здесь посреди своей библиотеки. При Николае I доступ к ней был закрыт; только Пушкин, по особому распоряжению царя, был туда допущен в ходе его работы над «Историей Петра». В 1861 году по распоряжению Александра II библиотека Вольтера была переведена в Императорскую публичную библиотеку.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 33 - Эжен Потье - поэт, коммунар, автор "Интернационала"

Часть 34 - Мигель Сервантес

Часть 35 - Вольтер

Часть 36 - Сталинский Гомер Сулейман Стальский

Часть 37 - Советский пропагандистский проект Джамбул Джабаев

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

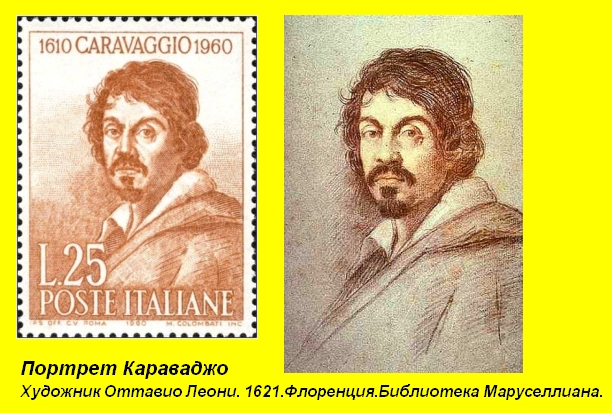

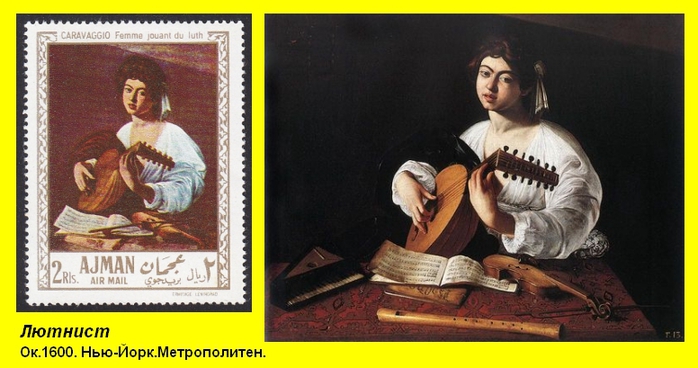

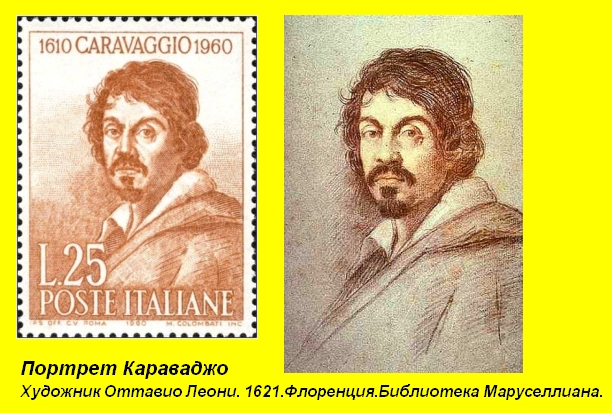

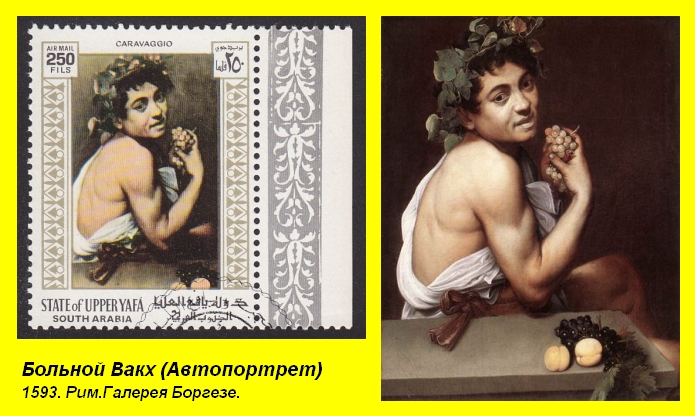

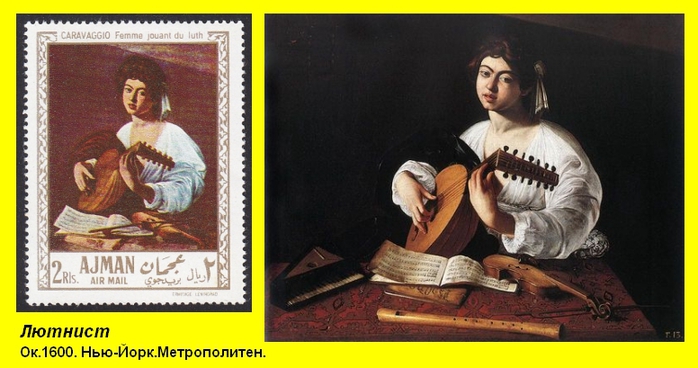

Караваджо |

Микеланджело Меризи да Караваджо (1573–1610) - итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, один из крупнейших мастеров барокко. Один из первых применил манеру письма «кьяроскуро» — резкое противопоставление света и тени.

Сын архитектора Фермо Меризи и его второй жены Лючии Аратори, дочери землевладельца из городка Караваджо, неподалеку от Милана. Отец служил управляющим в доме Франческо I Сфорца, маркиза де Караваджо, хозяина этого городка. Отец умер от чумы, когда Микеланжело было пять лет.

Первое время Караваджо сильно нуждался. Он поступил в мастерскую второстепенного, но бывшего в большой моде в Риме художника Чезари д’Арпино. По контракту Караваджо выполнял на картинах изображения цветов и фруктов. Позднее именно он откроет для итальянской живописи жанр натюрморта.

Караваджо в пору его римской жизни описан его современниками как "человек неотёсанный", с грубыми манерами, вечно облачённого в рубище и обитающего где придётся.

Караваджо рано пристрастился к азартным играм, делал долги, кроме того, обладал вспыльчивым нравом, не раз приносившим ему неприятности, часто задерживался римской полицией, но покровители защищали его, пока он не перешёл черту

В мае 1606 года, после ссоры во время игры в мяч, но в последующей драке, в которой участвовало десять человек, был убит Рануччио Томмазони. Караваджо был ранен и вывезен друзьями из Рима в Неаполь. Но ему всё равно был вынесен смертный приговор. За его голову была назначена награда. Все ранние работы Караваджо, оставшиеся в мастерской, бесследно исчезли.

В 1607 году перебрался на остров Мальта. На Мальте Караваджо писал картины для церквей по заказу местных рыцарей-госпитальеров. 14 июля 1608 года становится рыцарем Мальтийского ордена, принеся клятву перед алтарём, который сам и расписал в период послушничества. В сентябре 1608 года повздорил со знатным рыцарем и ранил его. Караваджо посадили в яму, выдолбленную в известняковой скале. Он смог убежать и отправился на Сицилию.

В 1609 году внезапно возвращается в Неаполь, под защиту Сфорца, так как ему стало известно, что раненный им рыцарь подослал к нему убийц. Теперь Караваджо даже спал с кинжалом. Во дворце Сфорца он был недосягаем, но однажды всё-таки решил пойти в питейное заведение, и на его пороге несколько мужчин нанесли ему удары ножами в лицо. Караваджо благодаря уходу за ним во дворце Сфорца всё-таки выжил, но практически стал неузнаваем из-за шрамов на лице.

Умер он в городке Порто д’Эрколе при невыясненных обстоятельствах (по некоторым данным, заразившись малярией), так и не узнав, что в Риме ему даровано полное прощение.

Драматическая жизнь Караваджо, полная приключений, соответствовала бунтарскому духу его творческой натуры.

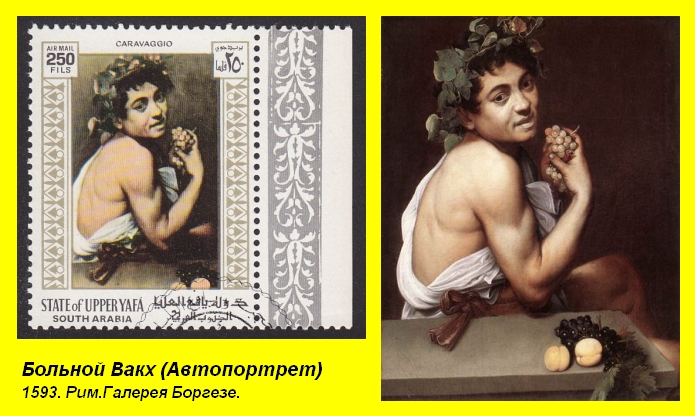

Уже в первых выполненных в Риме работах: «Маленький больной Вакх» (ок. 1591, Рим, галерея Боргезе), «Мальчик с фруктами» (ок. 1593, там же), «Вакх» (ок. 1593, Уффици), «Гадание» (ок. 1594, Лувр), «Лютнист» (ок. 1595, Эрмитаж), он выступает как смелый новатор, он бросил вызов главным художественным направлениям той эпохи — маньеризму и академизму, противопоставив им суровый реализм и демократизм своего искусства. Герой Караваджо — человек из уличной толпы, — римский мальчишка или юноша, наделённый грубоватой чувственной красотой и естественностью бездумно-жизнерадостного бытия; герой Караваджо предстает то в роли уличного торговца, музыканта, простодушного щёголя, внимающего лукавой цыганке, то в облике и с атрибутами античного бога Вакха.

Период творческой зрелости (конец XVI — первое десятилетие XVII вв.) открывает цикл монументальных полотен.

Искусство Караваджо оказало огромное влияние на творчество не только многих итальянских, но и ведущих западноевропейских мастеров XVII века — Рубенса, Йорданса, Жоржа де Латура, Сурбарана, Веласкеса, Рембрандта. Караваджисты появились в Испании (Хосе Рибера), Франции (Трофим Биго), Фландрии и Нидерландах (Геррит ван Хонтхорст, Хендрик Тербрюгген, Юдит Лейстер) и других странах Европы, не говоря о самой Италии (Орацио Джентилески, его дочь Артемизия Джентилески).

Сын архитектора Фермо Меризи и его второй жены Лючии Аратори, дочери землевладельца из городка Караваджо, неподалеку от Милана. Отец служил управляющим в доме Франческо I Сфорца, маркиза де Караваджо, хозяина этого городка. Отец умер от чумы, когда Микеланжело было пять лет.

Первое время Караваджо сильно нуждался. Он поступил в мастерскую второстепенного, но бывшего в большой моде в Риме художника Чезари д’Арпино. По контракту Караваджо выполнял на картинах изображения цветов и фруктов. Позднее именно он откроет для итальянской живописи жанр натюрморта.

Караваджо в пору его римской жизни описан его современниками как "человек неотёсанный", с грубыми манерами, вечно облачённого в рубище и обитающего где придётся.

Караваджо рано пристрастился к азартным играм, делал долги, кроме того, обладал вспыльчивым нравом, не раз приносившим ему неприятности, часто задерживался римской полицией, но покровители защищали его, пока он не перешёл черту

В мае 1606 года, после ссоры во время игры в мяч, но в последующей драке, в которой участвовало десять человек, был убит Рануччио Томмазони. Караваджо был ранен и вывезен друзьями из Рима в Неаполь. Но ему всё равно был вынесен смертный приговор. За его голову была назначена награда. Все ранние работы Караваджо, оставшиеся в мастерской, бесследно исчезли.

В 1607 году перебрался на остров Мальта. На Мальте Караваджо писал картины для церквей по заказу местных рыцарей-госпитальеров. 14 июля 1608 года становится рыцарем Мальтийского ордена, принеся клятву перед алтарём, который сам и расписал в период послушничества. В сентябре 1608 года повздорил со знатным рыцарем и ранил его. Караваджо посадили в яму, выдолбленную в известняковой скале. Он смог убежать и отправился на Сицилию.

В 1609 году внезапно возвращается в Неаполь, под защиту Сфорца, так как ему стало известно, что раненный им рыцарь подослал к нему убийц. Теперь Караваджо даже спал с кинжалом. Во дворце Сфорца он был недосягаем, но однажды всё-таки решил пойти в питейное заведение, и на его пороге несколько мужчин нанесли ему удары ножами в лицо. Караваджо благодаря уходу за ним во дворце Сфорца всё-таки выжил, но практически стал неузнаваем из-за шрамов на лице.

Умер он в городке Порто д’Эрколе при невыясненных обстоятельствах (по некоторым данным, заразившись малярией), так и не узнав, что в Риме ему даровано полное прощение.

Драматическая жизнь Караваджо, полная приключений, соответствовала бунтарскому духу его творческой натуры.

Уже в первых выполненных в Риме работах: «Маленький больной Вакх» (ок. 1591, Рим, галерея Боргезе), «Мальчик с фруктами» (ок. 1593, там же), «Вакх» (ок. 1593, Уффици), «Гадание» (ок. 1594, Лувр), «Лютнист» (ок. 1595, Эрмитаж), он выступает как смелый новатор, он бросил вызов главным художественным направлениям той эпохи — маньеризму и академизму, противопоставив им суровый реализм и демократизм своего искусства. Герой Караваджо — человек из уличной толпы, — римский мальчишка или юноша, наделённый грубоватой чувственной красотой и естественностью бездумно-жизнерадостного бытия; герой Караваджо предстает то в роли уличного торговца, музыканта, простодушного щёголя, внимающего лукавой цыганке, то в облике и с атрибутами античного бога Вакха.

Период творческой зрелости (конец XVI — первое десятилетие XVII вв.) открывает цикл монументальных полотен.

Искусство Караваджо оказало огромное влияние на творчество не только многих итальянских, но и ведущих западноевропейских мастеров XVII века — Рубенса, Йорданса, Жоржа де Латура, Сурбарана, Веласкеса, Рембрандта. Караваджисты появились в Испании (Хосе Рибера), Франции (Трофим Биго), Фландрии и Нидерландах (Геррит ван Хонтхорст, Хендрик Тербрюгген, Юдит Лейстер) и других странах Европы, не говоря о самой Италии (Орацио Джентилески, его дочь Артемизия Джентилески).

Серия сообщений "Художники разных стран-1":

Часть 1 - Рембрандт на марках СССР

Часть 2 - Рембрандт. Автопортрет в велюровом берете

...

Часть 37 - Никола Пуссен. Мидас и Вакх

Часть 38 - Никола Пуссен. Поклонение пастухов

Часть 39 - Караваджо

Часть 40 - Проданные шедевры Эрмитажа

Часть 41 - Венгерский художник Михай Мункачи

...

Часть 48 - Рафаэль на марках разных стран (часть 5)

Часть 49 - Рафаэль на марках разных стран (часть 6)

Часть 50 - Эль Греко на марках СССР

|

|

Процитировано 1 раз

Эрмитаж на марках СССР 1966 года |

1. Бляшка "Олень". 6 век до н.э. Золото. Эрмитаж. 35,1х22,5 см. Из кургана в Прикубанье. Рельефная пластина была найдена прикрепленной на круглом железном щите в погребении.

2. Лютнист - одна из ранних картин Караваджо (около 1595). В Эрмитаже картина долгое время экспонировалась под названием «Лютнистка».

3. Серебряный с позолотой кувшин для вина с изображением Сенмурва - собако-птицы, мифического существа. Иран. V-VI вв.

4. Сидящий в кресле Вольтер (1781) - лучший, наиболее яркий и законченный образ из всех созданных Гудоном портретов философа. Статуя была заказана Екатериной II.

5. Большая малахитовая ваза формы "Медичи" с ручками золоченой бронзы (по рисунку арх. И. Гальберга). Урал. 1843.

Это первый выпуск марок СССР, посвящённых Эрмитажу. В дальнейшем последовало ещё несколько серий с картинами разных художественных школ и отдельные марки с произведениями разных художников.

Эрмитаж - один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев.

Эрмитаж возник в 1764 как частное собрание Екатерины II. Поначалу большинство картин размещалось в уединённых апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж» (место уединения). Реализовал идею превращения Эрмитажа в публичный музей Николай I. Эрмитаж был открыт в 1852 году в специально построенном для этой цели здании Нового Эрмитажа. Тогда он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры VIII—XIX веков.

В XIX веке в Эрмитаж начинают систематически поступать произведения русских живописцев, впрочем, в 1895 году они были переданы Русскому музею.

С возникновением научного подхода к искусствоведению немало картин, которые приобретались императорами за огромные деньги как работы Рафаэля или Леонардо да Винчи, были переатрибутированы как работы их учеников.

После падения императорской власти Эрмитаж претерпел существенные преобразования. Музей значительно обогатился за счет национализированных частных коллекций и собрания Академии художеств. В Эрмитаж влились части московских собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова. Если до революции в музее были представлены только работы старых мастеров, исполненные не позднее XVIII века, то теперь хронологические рамки коллекции значительно расширились благодаря работам импрессионистов, Сезанна, ван Гога, Матисса, Пикассо и других художников новых направлений. Вместе с тем, имели место и тяжелые потери. Бриллиантовая комната Зимнего Дворца была переведена в московский Кремль, послужив основой для Алмазного Фонда. Часть собрания живописи старых мастеров была передана в московский Музей изобразительных искусств. Непоправимый урон собранию нанесли распродажи в 1929-34 годах.

Во время Великой Отечественной войны основная часть собрания Эрмитажа (более двух миллионов единиц) была эвакуирована на Урал. Подвалы зданий Эрмитажа превратились в бомбоубежища, и как музей он не работал. После победы в Ленинград вернулись все эвакуированные культурные ценности, и Эрмитаж был снова открыт для посетителей. Ни один экспонат не был утерян за время войны, и лишь небольшую их часть потребовалось реставрировать.

По окончании войны в Эрмитаж поступило трофейное искусство из музеев Берлина, включая Пергамский алтарь и ряд экспонатов Египетского музея. В 1954 г. была организована постоянная выставка этих поступлений, после чего советское правительство по просьбе правительства ГДР согласилось вернуть их в Берлин, что и было осуществлено в 1958 г.

Серия сообщений "Музеи мира-1":

Часть 1 - Эрмитаж на марках СССР 1966 года

Часть 2 - Проданные шедевры Эрмитажа

Часть 3 - 100 лет Государственному Русскому музею. 1998

...

Часть 48 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 7)

Часть 49 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 8)

Часть 50 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 9)

|

|

Процитировано 1 раз

Стандартные выпуски марок 1964-1969 |

Десятый стандартный выпуск - дополнения.

В ноябре 1965 года была переиздана марка номиналом в 4 копейки (государственный герб и флаг СССР) в красно-коричневом цвете вместо розово-красного.

Марка номиналом в 12 копеек, на которой изображён памятник Минину и Пожарскому в Москве в августе 1966 года переиздана в офсете.

В декабре 1964 года серия была дополнена маркой номиналом в 1 рубль с изображением Кремлёвского Дворца съездов.

Одиннадцатый стандартный выпуск.

Серия состояла из марок 12 номиналов. Для этого выпуска В. Завьялов выполнил новые оригинальные рисунки: Кремлёвский дворец съездов (1 копейка), советская АМС «Луна-9» на Луне (2 копейки), советская молодёжь (3 копейки), Государственный герб и флаг СССР (4 копейки), современные средства связи (6 копеек), воин Советской Армии (10 копеек), рабочий-сталевар (12 копеек), женщина с голубем мира (16 копеек), демонстрация на Красной площади в Москве (20 копеек), мелиорация земель и химизация сельского хозяйства (30 копеек), почта (50 копеек) и портрет В. И. Ленина (1 рубль).

В июне 1968 года серия была переиздана. Новый тираж выполнили металлографическим способом, причем марки в 20 копеек и 1 рубль — в изменённых цветах с сохранением даты 1966 год.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 20 - Волгобалт

Часть 21 - Потребительская кооперация СССР

Часть 22 - Стандартные выпуски марок 1964-1969

Часть 23 - Рыболовный флот СССР

Часть 24 - Советские "Известия"

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 2 раз

Луна-11 |

Продолжение лунной гонки:

США. 10.06.66. "Lunar Orbiter-1". Первый американский искусственный спутник Луны. Детальная фотосъемка участков для высадки людей на видимой стороне. Обзорная съемка обратной стороны.

СССР. 24.08.66. Луна-11. Второй советский искусственный спутник Луны. Исследования гравитационного поля и гамма излучения. Изучена метеоритная и радиационная обстановка вблизи Луны. Сделано 277 витков. Связь прекратилась 1 октября 1966 года.

США. 10.06.66. "Lunar Orbiter-1". Первый американский искусственный спутник Луны. Детальная фотосъемка участков для высадки людей на видимой стороне. Обзорная съемка обратной стороны.

СССР. 24.08.66. Луна-11. Второй советский искусственный спутник Луны. Исследования гравитационного поля и гамма излучения. Изучена метеоритная и радиационная обстановка вблизи Луны. Сделано 277 витков. Связь прекратилась 1 октября 1966 года.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 30 - Венера-1966

Часть 31 - Луна-10

Часть 32 - Луна-11

Часть 33 - Спутник "Протон-1"

Часть 34 - День космонавтики-1967. Космос по рисункам космонавта Леонова

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Дальный Восток |

Дальний Восток - это часть территории России, расположенная у побережья Тихого океана. К этой территории также относят расположенный непосредственно в Тихом океане Курильский архипелаг, за который уже много лет ведут спор Россия и Япония. Помимо Курильских островов в его состав также входят полуостров Камчатка, остров Сахалин, Командорские острова .

В 17 в. началась русская колонизация Сибири и Дальнего Востока. В 1632 был основан Якутск.

В середине XVII века русские землепроходцы, такие как Поярков и Хабаров из Якутского острога вышли на юг, к рекам Зея и Амур, где столкнулись с племенами, платившими дань империи Цин (Китаю), то есть, состоявшими в китайском подданстве. На несколько лет Амур превратился в зону боевых действий. Под натиском превосходящих сил противника русские казаки были вынуждены отступить. По итогам первого русско-китайского конфликта между Россией и Цинской империей был заключён Нерчинский договор.

В 1724 Пётр I направил на полуостров Первую Камчатскую экспедицию, во главе с Витусом Берингом. Экспедиция обогатила российскую науку ценными сведениями о восточном побережье Сибири (в частности территории сегодняшних Магаданской и Камчатской областей), новыми картами, точными определениями координат дальневосточного берега, пролива, который позднее был назван Беринговым. В 1730 российским правительством была организована Вторая Камчатская экспедиция под предводительством Беринга и Чирикова с задачей достичь берегов Америки (В частности Алеутских островов и Аляски). В XVIII веке исследованиями Камчатки занимались Крашенинников, Стеллер, Чичагов.

В 1850 году лейтенант Г. И. Невельской высадился в устье Амура и явочным порядком основал там военный пост. Убедившись, что цинская администрация не имеет возможности адекватного ответа на территориальные притязания России, Невельской принимает решение объявить устье Амура и побережье Татарского пролива владениями Российской империи. В 1858 году правобережье Амура официально отошло к России по заключенному с империей Цин Айгуньскому договору.

В период с 1920 по 1922 на Дальнем Востоке существовала Дальневосточная республика (ДВР). Столицей республики был Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). При поддержке РСФСР была создана регулярная Народно-революционная армия (НРА). После тяжёлых боев части НРА и партизан освободили Читу, которая стала столицей республики. 26 мая 1921 белогвардейцы при помощи японцев совершили переворот во Владивостоке и 22 декабря захватили Хабаровск. В феврале 1922 началось контрнаступление НРА (командующий и военный министр — В. К. Блюхер). В феврале 1922 белые были разбиты у станции Волочаевка, освобождён Хабаровск, и в октябре штурмом взят Спасск, 25 октября НРА вступила во Владивосток. 15 ноября 1922 ВЦИК РСФСР принял декрет, по которому вся территория ДВР вошла как составная часть в РСФСР.

Этим событиям была посвящена популярная в советское время песня "По долинам и по взгорьям". Песня была переделкой Марша Дроздовского полка. Марш на слова полковника П.Баторина был заказан композитору Дмитрию Покрассу в Харькове в июне 1919 г. и исполнен на банкете в честь занятия города белыми. Автором советской песни был Пётр Парфенов, расстрелянный в 1937 году. Автором мелодии был назван ротный командир одной из частей Украинского военного округа Илья Атуров, из уст которого руководитель армейского ансамбля Александров услышал мелодию песни.

По долинам и по взгорьям Шла дивизия вперед, Чтобы с боя взять Приморье — Белой армии оплот .

Наливалися знамена Кумачом последних ран, Шли лихие эскадроны Приамурских партизан.

Этих лет не смолкнет слава, Не померкнет никогда — Партизанские отряды Занимали города.

И останутся, как в сказках, Как манящие огни Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни.

Разгромили атаманов, Разогнали воевод И на Тихом океане Свой закончили поход.

Марки посвящены красивой и необычной природе Дальнего Востока.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-1":

Часть 1 - Московский метрополитен

Часть 2 - Архитектура Москвы 30-х годов

...

Часть 39 - Сочи

Часть 40 - Кисловодск

Часть 41 - Дальный Восток

Часть 42 - Минск

Часть 43 - Комсомольск-на-Амуре

...

Часть 48 - Город Николаев

Часть 49 - Юзовка-Сталино-Донецк

Часть 50 - Феодосия

|

|

Процитировано 2 раз

Мигель Сервантес |

Мигель Сервантес (1547–1616) - испанский писатель. Прежде всего, известен как автор одного из величайших произведений мировой литературы — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Его отец, Родриго де Сервантес, был скромным хирургом, и многочисленная семья постоянно жила в бедности, не оставлявшей будущего писателя на протяжении всей его горестной жизни.

Учился Сервантес, вероятно, урывками и до ученой степени дело не дошло. Не найдя средств к существованию в Испании, он отправился в Италию и в 1570 определился на службу к кардиналу Аквавива. В 1571 числился солдатом морской экспедиции, которую испанский король, папа и сеньория Венеции готовили против турок. Сервантес храбро сражался при Лепанто (7 октября 1571); одна из полученных ран искалечила ему руку. Он отправился на Сицилию поправляться и оставался в южной Италии до 1575, когда решил вернуться в Испанию, надеясь в награду за службу получить должность капитана в армии. 26 сентября 1575 корабль, на котором он плыл, был захвачен турецкими пиратами. Сервантес был отвезен в Алжир, где пробыл до 19 сентября 1580. В конце концов на деньги, собранные семьей Сервантеса, его выкупили монахи-тринитарии. Он рассчитывал на достойное вознаграждение по возвращении домой, однако его надежды не оправдались.

В 1585 Сервантес стал комиссаром по закупке пшеницы, ячменя и оливкового масла в Андалусии для «Непобедимой Армады» Филиппа II. Эта ничем не замечательная работа была к тому же неблагодарной и опасной. Два раза Сервантесу пришлось реквизировать пшеницу, принадлежавшую духовенству, и хотя он выполнял приказ короля, его отлучили от церкви. В довершение несчастий он попал под суд, а затем в тюрьму, поскольку в его отчетах усмотрели нарушения. Еще одно разочарование принесло безуспешное ходатайство о должности в американских колониях Испании в 1590.

Предполагается, что во время одного из тюремных заключений (1592, 1597 или 1602) Сервантес начал свое бессмертное произведение — «Дон Кихота». Впрочем, в 1602 судьи и суды перестали преследовать его по поводу предполагаемой задолженности перед короной, и в 1604 он переехал в Вальядолид, где в то время пребывал король.

В 1605 была опубликована первая часть «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», в 1615 появилась вторая часть. Величайшее произведение Сервантеса рассказывает о том, как идальго Алонсо Кихана, начитавшись книг о рыцарстве, уверовал, что все в них – правда, и сам решил стать странствующим рыцарем. Он принимает имя Дон Кихота Ламанчского и в сопровождении крестьянина Санчо Пансы, который служит ему оруженосцем, отправляется на поиски приключений.

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 32 - Ромен Роллан - писатель, пацифист, антифашист

Часть 33 - Эжен Потье - поэт, коммунар, автор "Интернационала"

Часть 34 - Мигель Сервантес

Часть 35 - Вольтер

Часть 36 - Сталинский Гомер Сулейман Стальский

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Гражданская война в Испании |

Конфликт между Второй Испанской республикой в лице правительства испанского Народного фронта (республиканцы), пользовавшееся поддержкой СССР, Мексики и, в начале войны, Франции, и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко (мятежники), поддержанного фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией, перерос в гражданскую войну 1936-1939 г.г. Победу одержали мятежники, и республиканское правительство было свергнуто.

Мятеж против республиканского правительства начался вечером 17 июля 1936 года в Испанском Марокко. Распространено мнение, что сигналом к мятежу стало то, что радиостанция Сеуты передала в Испанию условную фразу-сигнал к началу общегосударственного мятежа: «Над всей Испанией безоблачное небо».

Себя восставшие провозгласили «национальными силами» или националистами. Какой-то конкретной программы лидеры националистов не предложили, ограничившись лозунгами восстановления порядка, защиты Церкви и религии и борьбы с «красными».

Левые социалисты, анархисты и троцкисты выступали против самих идей воссоздания регулярной армии и стабильного государственного аппарата, считая необходимым развивать далее радикальные социалистические преобразования или немедленного перехода к коммунизму\анархизму.

Достаточно быстро стало изменяться и международное положение. Большинство европейских государств давно относилось к Испанской республике настороженно, видя в ней потенциального союзника сталинского СССР и источника распространения различных революционных идей. 25 июля 1936 Франция, под давлением Британии неожиданно объявила о «невмешательстве в испанские дела» и разорвала договор о поставках оружия в республику.

Лидеры националистов генералы Франсиско Франко и Эмилио Мола смогли договориться о помощи со стороны нацистской Германии и фашистской Италии.

Гитлер рассматривал испанскую войну как полигон для проверки немецкого оружия и молодых немецких пилотов, а Испанию в будущем после победы националистов — как германский сателлит, а Муссолини всерьёз рассматривал идею вхождения Испании в Итальянское королевство.

С конца августа 1936 немецкие и итальянские лётчики становятся активными участниками воздушных боев в испанском небе. Несмотря на то, что и Германия, и Италия формально одобрили идею о «невмешательстве», фактически обе эти державы не прекращали активной поддержки испанских националистов на протяжении всей войны.

Правительство объявило о создании регулярной Народной армии. Был предпринят ряд мер по восстановлению госаппарата, наведению порядка в тылу. Была проведена земельная реформа — земля полностью изымалась у помещиков и передавалась крестьянам. Удалось наладить контакты с СССР. Как результат, в республику вскоре начала поступать советская военная помощь, а обучать республиканские войска и помогать их офицерам стали советские военные специалисты. После долгих споров было разрешено формирование в Народной армии интернациональных бригад — независимых соединений частей из зарубежных добровольцев (как правило, членов коммунистических или социалистических партий различных стран).

Франко был присвоен чин генералиссимуса и титул каудильо («предводителя»). В его пользу сыграли отсутствие явных политических пристрастий, поддержка со стороны Италии и Германии, несомненный полководческий и управленческий талант. Франко объявил о создании собственного правительства.

Испанские националисты сумели одержать ряд значимых побед, взять под свой контроль почти половину территории Испании и начать подготовку к наступлению на столицу страны Мадрид.

На помощь Испанской республике приходит СССР, ранее осуществлявший лишь гуманитарные поставки в Испанию. 29 сентября 1936 года политбюро ЦК ВКП(б) решает начать оказывать республиканцам и военную помощь (к тому времени в Испании уже находилось более 30 советских авиационных специалистов). В середине октября в Испанию прибывают первые партии истребителей И-15, бомбардировщиков АНТ-40 и танков Т-26 с советскими экипажами. Главным военным советником стал генерал Яков Берзиньш (псевдоним — «Гришин»), военным атташе — Владимир «Горис» Горев. Полпредом (послом) и генеральным консулом СССР в Испанской республике были Марсель Розенберг и Владимир Антонов-Овсеенко. 23 октября советский полпред в Великобритании И. М. Майский официально объявил одному из идеологов «невмешательства» английскому дипломату лорду Плимуту о фактическом отказе СССР от участия в политике невмешательства в гражданскую войну в Испании.

В Мадриде стояла паника, жители города подозревали друг друга в содействии националистам. В тюрьмах при активном участии коммунистов и эмиссаров НКВД спешно расстреливали политических заключённых (всего было убито до 8000 человек).

Понеся значительные потери в живой силе, территории и технике, республиканцам удалось одержать победу в битве за Мадрид при значительном вкладе в этот успех СССР. Столица Испании оставалась под контролем Испанской республики вплоть до самого конца войны.

Значительную роль в этом сыграла и советская бронетанковая бригада комбрига Дмитрия «Пабло» Павлова. Впоследствии Павлов командовал Белорусским военным округом и был расстрелян за неудачи в начале Великой отечественной войны.

26 апреля 1937 года немецкие лётчики по приказу командования легиона «Кондор» буквально стёрли с лица земли старинный, священный для басков городок Герника. В итоге погибли и были ранены до двух с половиной тысяч людей, преимущественно мирных жителей. Правда, значительная их часть погибла не столько от собственно авианалётов, сколько от начавшегося вскоре грандиозного пожара.

Националисты продолжали успешное наступление в Стране Басков. Началась битва за басконскую столицу Бильбао.

Многие интербригадовцы, приехавшие воевать за абстрактные идеалы свободы и борьбы с фашизмом, начали разочаровываться в своём деле. Их моральный дух и боевая ценность стали стремительно падать.

Франко чувствовал себя настолько уверенно, что даже позволил себе размолвку с Германией. Он отказался подписывать «план Монтана», по которому горнодобывающая промышленность Испании фактически становилась бы собственностью немецких компаний. В ответ Германия прекратила на некоторое время поставку франкистам оружия.

Положение республиканцев становилось всё хуже. Главной проблемой оставалось плохое функционирование экономики.

Советский журналист Михаил Кольцов писал в дневнике: Сегодня Барселона не работает, так как праздник [День независимости Каталонии]. Завтра - так как суббота. Послезавтра - так как воскресенье. Уравниловка носит издевательский характер. Чернорабочему платят 18 песет, квалифицированному рабочему - 18,25 песет, инженеру - 18,5 песет.

В сельском хозяйстве положение было столь же удручающим. Со второй половины 1937 года на большей части Испанской республики начался настоящий голод.

Показателем лучшей организации экономики на территории режима Франко было то, что их песета на международных биржах стоила в 4-5 раз дороже песеты их противников, хотя весь золотой запас Испании по-прежнему принадлежал республике.

Главный союзник республики, СССР, значительно уменьшил объёмы своей помощи. Многие советские талантливые военные специалисты и дипломаты были отозваны на Родину.

В конце ноября 1938 года Франко решает провести решающую операцию всей войны — нанести удар по Каталонии. Наступление Северной армии на Каталонию началось 23 декабря 1938 года. 26 января националисты вошли в брошенную войсками и большей частью населения Барселону. Фактически исход войны был ясен.

Многие видные республиканские политики после падения Барселоны сразу же эмигрировали.

28 марта националисты без боя вошли в Мадрид. 1 апреля режим Франко контролировал всю территорию Испании.

С 1939 года в Испании установилась диктатура Франко, просуществовавшая до ноября 1975 года.

Гражданская война обошлась Испании в 450 тысяч погибших людей. По приблизительным подсчётам, погибло 320 тысяч сторонников республики и 130 тысяч националистов. Каждый пятый погибший стал жертвой не собственно военных действий, а политических репрессий по обе стороны фронта. По окончании войны страну покинули более 600 тысяч испанцев, среди них было немало интеллектуалов, таких как Пабло Пикассо.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 17 - Георге Георгиу-Деж-борец за личную власть в Румынии

Часть 18 - Советско-японская дружба

Часть 19 - Гражданская война в Испании

Часть 20 - Переворот "черных полковников" в Греции

Часть 21 - СССР - Афганистан. Предыстория советско-афганской войны

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Народное ополчение 1941 |

Из статьи "Московское народное ополчение 1941 года глазами участника" (Гордон Абрам Евсеевич, кандидат исторических наук, полковник в отставке):

Начало Великой Отечественной войны совпало по времени с выпускными экзаменами в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина (МГПИ). В связи с этим процедура экзаменов была ускорена, и 1 июля всем выпускникам, в том числе и мне, были вручены дипломы об окончании института. А уже 3 июля 1941 г. в выступлении Сталина по радио прозвучал призыв вступать в Народное ополчение. Студенты и преподаватели МГПИ с энтузиазмом откликнулись на этот призыв. Вспоминается атмосфера всеобщего подъема и непреклонной уверенности в том, что враг будет в кратчайший срок разгромлен на его же территории. Некоторые из нас, студентов, даже предполагали, что праздник 7 ноября мы будем отмечать уже в поверженном Берлине. Ведь газеты, кинофильмы, радио десятилетиями убеждали наш народ в непобедимости Красной армии, в том, что под руководством Коммунистической партии и нашего великого вождя любой враг будет разгромлен на его же земле.

5-я дивизия Народного ополчения Фрунзенского района Москвы начала формироваться сразу же после митинга, состоявшегося 4 июля в МГПИ. Этим занимался Фрунзенский райком ВКП(б) и секретари партийных комитетов предприятий и учреждений, расположенных на территории нашего района. Как правило, партийные работники в военном деле разбирались слабо, а участие райвоенкомата ограничилось лишь подбором кандидатов на командирские должности, списки которых потом утверждались райкомом ВКП(б). Отсюда непрофессионализм в этом важном деле. Райком же партии, по-видимому, отнесся к формированию ополчения как к чисто политической кампании.

Как мне представляется, целью формирования Народного ополчения было привлечение в ряды защитников Родины граждан, которые по тем или иным причинам, в частности по состоянию здоровья, не подлежали призыву в ряды вооруженных сил. Но на деле получилось по-другому. Брали всех, кто хотел стать ополченцем. А таких было множество. При этом не учитывалось, где доброволец может принести больше пользы - на производстве или в окопах. Все шли рядовыми или младшими командирами. Это приводило к тому, что многие командиры и военные специалисты запаса оказались в ополчении на положении рядовых бойцов. Многие из них так и не были востребованы.

В рядовые записывали даже студентов 4-х и 5-х курсов медицинских институтов (во Фрунзенском районе их было два). Правда, потом (кажется, уже в августе) этих студентов отозвали из ополчения, и они через несколько месяцев учебы стали врачами.

Показателен случай с рядовым ополченцем Петровским, который до войны был заведующим лабораторией по проблемам ртути, чуть ли не единственной тогда в стране. К тому же он имел воинское звание военного инженера второго ранга запаса. Командиру роты разведки нашей дивизии капитану Дудкину был необходим химинструктор роты. Капитан спросил на утреннем построении: "Кто знаком с химией?" Отозвался рядовой Петровский. Капитан ответил: "Так и быть, будешь теперь химинструктором роты". Петровский поинтересовался, может ли он надеть положенные ему по званию знаки различия, на что и получил согласие. Новоиспеченный химинструктор отпросился в увольнение и купил в военторговской лавке знаки, положенные ему по званию. На следующий день на утреннем построении он уже стоял при трех шпалах в петлицах. Трудно представить, как возмущался капитан Дудкин, у которого была всего одна шпала. Когда это все стало известно в штабе дивизии, Петровский был назначен на должность заместителя начальника химической службы всей нашей дивизии.

Думается, военкомат и РК ВКП(б) не оповещали соответствующие органы районов проживания добровольцев. Позже это приводило к тому, что на повестки из военкомата о призыве в армию люди, естественно, не откликались, так как уже находились на фронте или к тому времени даже погибли в боях. Они попадали в разряд "без вести пропавших", что сплошь и рядом отождествлялось с нахождением в плену и влекло за собой тяжелые последствия для членов их семей и близких. Как в дальнейшем выяснилось, во Фрунзенском райвоенкомате не было даже списков вступивших в Народное ополчение. В этом я убедился лично в 1957 г., когда обратился туда за справкой, подтверждающей факт моего вступления в ополчение. Кстати, в 1957 г. таких списков не оказалось и во Фрунзенском РК КПСС, где мне объяснили, что списки были уничтожены в тревожные дни середины октября 1941 г., когда существовала прямая угроза захвата гитлеровцами Москвы.

В ополчение ушел цвет московской интеллигенции. Так, например, известный скульптор Евгений Вучетич и многие другие видные деятели культуры были некоторое время рядовыми ополченцами дивизии нашего района, которая на 35-40% состояла из людей с высшим и средним образованием. Что касается партийного состава, то коммунистов и комсомольцев было в ней не менее 60% (эти данные приводились на одном из собраний комсомольского актива дивизии в сентябре 1941 г.).

Вступивших в Народное ополчение собрали в здании Института иностранных языков на Метростроевской улице (ныне Остоженка). Ополченцы - студенты МГПИ - были удивлены и огорчены отсутствием среди добровольцев самых активных агитаторов за вступление в Народное ополчение - секретаря комитета ВЛКСМ института А. Фролова и парторга истфака А. Были. Как потом выяснилось, первый стал офицером особого отдела другой воинской части, второй - комиссаром то ли армейского, то ли фронтового ансамбля песни и пляски (после войны А. Быля работал в аппарате ЦК КПСС).

Я и мои друзья записались в разведывательную роту самокатчиков. Что это такое, мы точно не знали, но нас привлекло название. Позже выяснилось, что это разведчики на велосипедах.