-–убрики

- јстрономи€ (4026)

- Ќаблюдени€, гражданска€ астрономи€ (102)

- јстероиды и ÷ерера (51)

- ¬енера (33)

- √алактики (269)

- «атмени€ (53)

- јстро‘отографи€ (833)

- «везды и скоплени€ (264)

- «онды, обсерватории (447)

- осмонавтика (154)

- «емл€ из космоса (85)

- «одиакальный свет (8)

- ометы, метеорные потоки (209)

- осмические объекты и €влени€ (170)

- Ћуна (111)

- ћарс (174)

- ћеркурий (30)

- ћлечный путь (40)

- Ќептун (14)

- ѕлутоиды и “Ќќ (69)

- ѕол€рное си€ние (146)

- —атурн и спутники (159)

- —еребристые облака (16)

- —олнечна€ система (38)

- —олнце (123)

- “реки звезд (40)

- “уманности (276)

- ”ран (16)

- „Єрные дыры (71)

- Ёкзопланеты (196)

- ёпитер и спутники (53)

- ‘изика (183)

- ‘Ё„ (123)

- проч. (50)

- ѕрочее научное (143)

- ёмор (293)

- посмотреть (199)

- почитать (91)

- ‘ото (290)

- ќблака (30)

- Ќаучное фото (16)

- Beautiful World (8)

- Color! (28)

- Smile (6)

- √еральдика (13)

- ќружие (14)

- »зобразительное искусство (248)

- Digital (16)

- »ллюстрации (29)

- ќбложки старых журналов (10)

- ’удожники (89)

- Ќатюрморт (28)

- –етро-открытки (73)

- ¬се, что движетс€ (49)

- Navy (8)

- јвто (14)

- ѕаровые суда (7)

- по небу (20)

- Ёпоха великих лайнеров (3)

- јрхитектура, скульптура, куклы (58)

- ћебель (7)

- ‘арфор, столовое серебро (15)

- арты (52)

- Ћитература (58)

- ѕоэзи€ (33)

- ѕроза (12)

- ино, тв, театр (24)

- ћузыка (118)

- ”крашени€ (50)

- лассика (23)

- Ёксперименты (27)

- ∆ивотные (142)

- отэ (36)

- Ќасекомые (32)

- ѕомощь бездомным животным (2208)

- ошки (982)

- —обаки (1152)

- ѕоиск ѕропавших Ѕез ¬ести (1124)

-÷итатник

ќн проводит экскурсии "Ќевский проспект: ќт дома до дома". –асне𠬈чеслав –оманович. —охраните е...

Ќј…ƒ≈Ќј ∆≈Ќў»Ќј! —анкт-ѕетербург, ¬ыборгский район. ѕросим распространить ориентировку! –епост! - (0)2 июн€ 2018 года в 10:47 госпитализирована с адреса ул.≈сенина, 32, корп. 2 (—анкт-ѕетербург, ¬ыбо...

ѕоможем маленькому котику? —рочный репост! - (0)ѕоможем маленькому котику? —рочный репост! ƒрузь€, мы же все любим котиков, правда? Ќужен макс...

ѕомочь лиру-котику! - (0)ѕомочь лиру-котику! ≈сть котики на фотках, есть котики на улицах. ≈сть небольша€ категори€ котик...

ѕ–ќѕјЋј ƒ≈¬”Ў ј! ¬ера оролькова, 22 года, ћосква, ћќ. ѕросим распространить ориентировку! –епост! - (0)√руппа ѕоиск ѕропавших ƒетей - ћосква —сылка на ориентировку в вк —ообщество Ђѕоиск ѕропавших ƒе...

-—сылки

-ћетки

-ћузыка

- Virmire Ride

- —лушали: 58 омментарии: 0

- Unkle - With You In My Head (feat. The Black Angels)

- —лушали: 197 омментарии: 0

- Morrowind Theme

- —лушали: 959 омментарии: 0

- Matthew Good - Weapon

- —лушали: 244 омментарии: 0

- Akira Yamaoka - True ( OST Silent Hill 2)

- —лушали: 536 омментарии: 0

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

«аписи с меткой астрономи€

(и еще 16154 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

hd видео анимаци€ астрономи€ астрофото астрофотографи€ бесплатно в дар в добрые руки в хорошие руки венера галактики животные забайкальский край звездное небо звезды земл€ из космоса комета чурюмова-герасименко космонавтика кот€та кошки ленинградска€ область луна марс метеорный поток мкс млечный путь нижегородска€ область нижний новгород новые горизонты нужен перепост нужна помощь нужны добровольцы плутон пол€рное си€ние помощь бездомным животным пропал ребенок пропал человек репост розетта санкт-петербург сатурн собаки солнце титан туманности украина уфа физика экзопланеты юпитер

Ѕлагопри€тные дл€ жизни звезды найдут по химическому составу |

ƒневник |

ќбитаемы зоны (зеленые) у звезд разной температуры. »зображение NASA/Kepler Mission/Dana Berry

јстрономы показали, что длительность нахождени€ экзопланет в пределах обитаемой зоны зависит от химического состава их звезд. Ёто открывает возможности по спектру излучени€ определ€ть те из них, что наиболее благопри€тны дл€ возникновени€ жизни. –абота прин€та к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters (препринт), а ее краткое содержание приводит ScienceNow.

ћетки: астрономи€ экзопланеты |

ћеста посадки на ћарсе |

ƒневник |

ћетки: астрономи€ марс марсоходы |

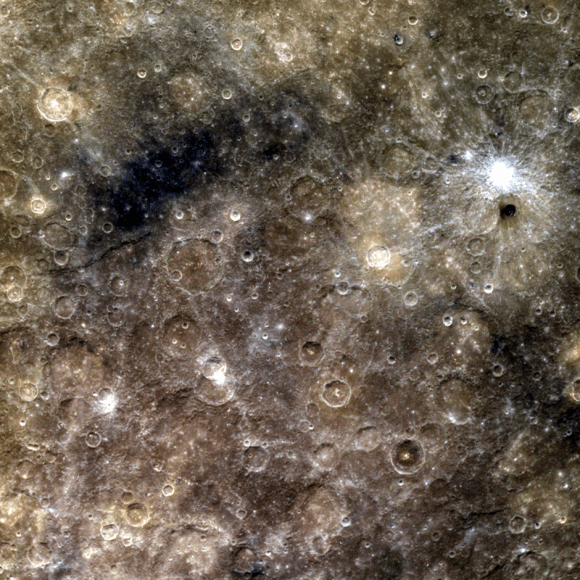

÷ветной ћеркурий |

ƒневник |

ћеркурий оказалс€ весьма темным, как по результатам широкоугольной съемки ћессенджера. —корее всего, темный цвет обусловлен наличием специального минерала - ильменита - смеси железа и титана, который обнажаетс€ во врем€ вулканических извержений, образовании кратеров и эрозии. ќбратите внимание на черный кратерок чуть ниже белого справа на снимке.

ћеркурий оказалс€ весьма темным, как по результатам широкоугольной съемки ћессенджера. —корее всего, темный цвет обусловлен наличием специального минерала - ильменита - смеси железа и титана, который обнажаетс€ во врем€ вулканических извержений, образовании кратеров и эрозии. ќбратите внимание на черный кратерок чуть ниже белого справа на снимке.http://www.nebulacast.com/2012/07/blog-post_4588.html

http://www.universetoday.com/96454/mercurys-many-colors/

—ери€ сообщений "ћеркурий":

„асть 1 - ƒолгожданное прибытие. (ћессенджер)

„асть 2 - ÷ветные фотографии ћеркури€.

...

„асть 9 - «асечь ћеркурий

„асть 10 - ƒанные MESSENGER заставл€ют пересмотреть взгл€ды на происхождение ћеркури€

„асть 11 - ÷ветной ћеркурий

„асть 12 - ћеркурианские кратера получили имена в честь выдающихс€ де€телей искусств

„асть 13 - —остав поверхности ћеркури€ напомнил энстатитовые хондриты

...

„асть 28 - „то значат 9 секунд в астрономии

„асть 29 - 9 ма€ 2016 года ћеркурий совершит транзит по диску —олнца

„асть 30 - ≈вропа, япони€ и –осси€ будут изучать ћеркурий

ћетки: астрономи€ меркурий |

“юльпан в созвездии Ћебедь |

ƒневник |

јвторы и права: ћайкл ƒжонер, ƒэвид Ћэни (ќбсерватори€ ¬ест-ћаунтин, ”ниверситет Ѕригама янга); ќбработка: –оберт ƒжендлер

ѕеревод: ¬ольнова ј.ј.

ѕо€снение: Ќа этом телескопическом снимке изображена €рка€ эмиссионна€ туманность. –азгл€дыва€ фотографию, мы с вами смотрим вдоль плоскости ћлечного ѕути в направлении на богатое туманност€ми созвездие Ћебед€. Ёто свет€щеес€ облако межзвЄздного газа и пыли чаще всего называют туманность “юльпан, а в каталоге небесных объектов, составленном —тьюартом Ўарплессом в 1959 году, оно имеет название Sh2-101. “уманность, расположенна€ на рассто€нии около 8 000 световых лет от нас, не единственное космическое облако, при взгл€де на которое вспоминаютс€ цветы. —ложна€ и прекрасна€ туманность показана на этом снимке в искусственных цветах. »злучение от ионизированных серы, водорода и кислорода окрашено в красные, зелЄные и синие тона, соответственно. ”льтрафиолетовое излучение от молодой и энергичной звезды типа ќ HDE 227018 ионизирует атомы в туманности “юльпан и заставл€ет еЄ светитьс€. HDE 227018 — это €рка€ звезда, на картинке расположенна€ почти в центре, р€дом с голубой дугой.

ѕо материалам Astronomy Picture of the Day и јstroјnarchy

ћетки: астрономи€ туманность тюльпан Sh2-101 |

ѕланетарий планетарок |

ƒневник |

оманда телескопа јнту (юнит 1) ≈вропейской ёжной в свободное от работы врем€ мань€чит над созданием нового каталога планетарных туманностей южного неба. » дела движутс€ скоро.

оманда телескопа јнту (юнит 1) ≈вропейской ёжной в свободное от работы врем€ мань€чит над созданием нового каталога планетарных туманностей южного неба. » дела движутс€ скоро. ѕланетарные туманности - последний выдох умирающих звезд массой от одной до 8 масс —олнца, которые сбрасывают свою оболочку, €дро звезды охлаждаетс€ и сжимаетс€ в белый карлик, а оболочка постепенно, в течение тыс€ч лет, расшир€етс€ в пространстве, пока не исчезнет совсем. азалось бы, что тут интересного?

Ќу, во-первых, оболочка звезд содержит массу интересной химии - т€желые элементы вроде железа, серы, кислорода и даже золота. »онизованна€ оболочка интенсивно излучает свет на определенных длинах волн, по которым астрономы и суд€т, что же такого интересного выбросила в пространство смерть очередной звезды.

¬о-вторых вс€ эта хими€ с удовольствием потом оседает в пространстве как пыль, кучкуетс€, группируетс€ и образует облака космического мусора, которые потом участвуют в образовании новых звезд и планет. “ак что, несмотр€ на то, что изначально их назвали планетарными вроде бы неправильно - поскольку они не начало, а конец жизни звездных систем, тем не менее, можно сказать, что в конечном счете они станов€тс€ материалом дл€ образовани€ новых звезд и планет... а значит, и жизни. » человечество, как это не прискорбно понимать, €вл€етс€ пр€мым отходом жизнеде€тельности звезд.

ћетки: астрономи€ планетарные туманности |

–ешена загадка химического состава комет |

ƒневник |

ѕочему в составе льдистых обнаруживаютс€ тугоплавкие частицы, образовавшиес€ под действием высоких температур, которые не могли сформироватьс€ далеко от —олнца? ¬едь если бы кометы формировались в газопылевом облаке в област€х, близких к светилу, они не могли бы состо€ть изо льда, который в таком случае просто испарилс€ бы.

јстрофизики из (—Ўј) провели моделирование возможных траекторий таких частиц в ранней —олнечной системе, до завершени€ процесса планетообразовани€. онкретно их интересовали и кальций-алюминиевые включени€, часто обнаруживаемые как в кометах, так и некоторых метеоритах.

| ѕротопланетный диск с изотермами через 105 лет после начала моделировани€: частицы мелилитов распределены ещЄ относительно кучно. («десь и ниже иллюстрации Alan P. Boss et al.) |

ћетки: астрономи€ химический состав комет формирование солнечной системы |

Ќайдена Cолнечна€ система-2 |

ƒневник |

| ѕланеты системы еплер-30 в представлении художника: последовательно проходить через область огромного тЄмного п€тна они могут только в том случае, если вращаютс€ в одной плоскости. |

“ри известные планеты системы вращаютс€ вокруг своей звезды в одной и той же плоскости Ч точно так же, как и планеты —олнечной системы.

ќткрытие стало возможным благодар€ случайности Ч огромному п€тну на звезде еплер-30.

Ёкватор нашего светила и плоскости эклиптики планет —олнечной системы почти идеально совпадают, что считаетс€ следствием их формировани€ из единого газопылевого диска. ƒл€ экзопланетных систем така€ упор€доченность вовсе не гарантирована. »бо, как мы уже знаем, взаимодействие планет между собой может нарушить первоначальную упор€доченность, существенно деформировав их орбиты. примеру, часто обнаруживаемые Ђї, вращающиес€ неподалЄку от своих звЄзд, приблизились к ним, вышвырнув по пути другие планеты своей системы в межзвЄздное пространство, и в результате приобрели исключительно неправильные орбиты, плоскость которых сильно наклонена по отношению к своим звЄздам.

≈сли вы€вить изъ€ны во вращении экзопланеты вокруг светила просто, то правильное вращение обнаружить гораздо труднее. » тем не менее исследовател€м из (—Ўј) это удалось. ¬ наблюдавшейс€ ими системе еплер-30 на поверхности относительно молодого солнцеподобного светила наличествует огромное тЄмное п€тно, настолько большое, что его удалось обнаружить даже на межзвЄздных рассто€ни€х.

ћетки: астрономи€ экзопланеты еплер-30 |

ѕо данным VLT большинство звезд-т€желовесов наход€тс€ в составе взаимодействующих двойных систем |

ƒневник |

Ќовое исследование, выполненное с ќчень Ѕольшим “елескопом ESO (VLT), показало, что большинство очень €рких массивных звезд, которые определ€ют ход эволюции галактик, не встречаютс€ поодиночке. ѕочти три четверти таких звезд Ц гораздо больше, чем считалось раньше -- имеют близкорасположенную звезду-спутник. Ќеожиданно вы€снилось, что большинство таких двойных систем испытывают разрушающие их взаимодействи€, такие, как перенос вещества с одной звезды на другую, а примерно треть из них даже наход€тс€ на пути к сли€нию и образованию одной звезды. Ёти результаты публикуютс€ в выпуске журнала Science от 27 июл€ 2012 г.

ћетки: астрономи€ двойные звезды |

“акое обалденное звездное небо |

ƒневник |

ћетки: астрономи€ звездное небо звездна€ ночь млечный путь луна фото |

ƒолго еще, долго |

ƒневник |

≈сли верить учЄным, составл€ет около 70% окружающей нас ¬селенной. » это печально не только потому, что ќгюст онт застрелилс€ бы при этих словах (такого и его позитивизм не выдержал бы). “еоретически тЄмна€ энерги€ оказывает основное вли€ние на дальнейшую судьбу ¬селенной, а мы это вли€ние представл€ем пока довольно смутно, как и саму природу тЄмной энергии.

ќднако как-то про€снить этот в высшей степени тЄмный вопрос всЄ же надо. »сследователи из , , а также из и университетов вз€лись за проблему, исход€ из теории так называемого . ќтметим, что подход китайцев исходит из параметра w < −1 (отношение давлени€ тЄмной энергии к еЄ плотности меньше Ц1). »ными словами, отрицательное давление тЄмной энергии порождает отталкивание, , ведущую к росту интенсивности разбегани€ вещества во ¬селенной.

–азумеетс€, сам факт возможности антигравитации пока не доказан и вытекает лишь из определЄнных трактовок , но следует признать, что трактовки эти очень распространены.

| артина, наблюдаема€ на этом полученном Ђ’аббломї изображении, свидетельствует о наличии слабого линзировани€, выдающего присутствие в космосе не обнаруживаемой иными методами тЄмной энергии. («десь и ниже илл. NASA, Andrew Fruchter and the ERO Team.) |

ћетки: астрономи€ Ѕольшой разрыв |

—колько ещЄ проработает Ђ еплерї? |

ƒневник |

| Ђ еплерї обеспечил насто€щую революцию в поиске экзопланет, к тому же открыв в ходе наблюдений два их новых класса. Ќо замены ему пока нет, что делает поломку крайне нежелательной. («десь и ниже иллюстрации NASA, Ames, Wendy Stenzel). |

ѕоломка на телескопе космического базировани€ Ђї может поставить под угрозу наш основной источник информации об экзопланетах, хот€ после выхода из стро€ одного из четырЄх устройств ориентации он пока может продолжать работу.

ƒостижени€ Ђ еплераї можно расписывать долго, но ограничимс€ цифрами: с момента запуска, произошедшего три года назад, по итогами наблюдени€ более чем 100 000 звЄзд телескоп открыл 2†800 кандидатов в экзопланеты. “о есть почти все экзопланеты Ч его заслуга. ( стати, о последних 500 объ€в€т только на следующей неделе, чему причиной внушительный лаг между получением информации и еЄ обработкой.) » это не говор€ об открытии двух новых классов экзопланет Ч Ђхолодных ёпитеровї и Ђмини-«емельї.

ћетки: астрономи€ еплер |

ќстаток сверхновой RCW 103, возможно, хранит следы существовани€ звезды редчайшего класса |

ƒневник |

| ќстаток сверхновой RCW 103 с компактным объектом в центре, который наблюдаетс€ как точечный рентгеновский источник (иллюстраци€ Ќј—ј / CXC / Penn State / G. Garmire et al). |

јстрофизики из ита€ разработали теоретическую модель, в которой необычный точечный источник в центре остатка сверхновой , расположенной в созвездии , представл€етс€ как Ђпотомокї звезды редчайшего класса.

»сточник (нейтронна€ звезда) , о котором идЄт речь, про€вл€ет себ€ только в рентгеновском диапазоне, остава€сь невидимым в радиочастотной, инфракрасной и оптической област€х. ƒлительные наблюдени€ за ним, проведЄнные в 2005 году на космическом телескопе , вы€вили модул€цию рентгеновского излучени€ с внушительным периодом в 6,67 часа. ќбнаружение столь большого периода модул€ции у источника в Ђмолодомї остатке сверхновой, возраст которого составл€ет лишь ~2000 лет, стало полнейшей неожиданностью.

ћетки: астрономи€ RCW 103 взрывы сверхновых |

¬ыбраны п€ть самых красивых фотографий, сделанных спутниками Landsat |

ƒневник |

¬от уже сорок лет изображени€, получаемые американскими спутниками , важнейшим источником информации дл€ землепользователей и тех, кто эксплуатирует природные ресурсы.

Ќекоторые из этих фотографий отличаютс€ к тому же поразительной красотой. √еологическа€ служба —Ўј отобрала самые выдающиес€ образцы и выложила их в »нтернет в виде серии Ђї.

ѕользователей попросили голосовать, и вот что из этого получилось.

| «еленовата€ круговерть фитопланктона в тЄмной воде вокруг шведского острова √отланд в Ѕалтийском море словно сошла с полотна ¬ан √ога. “ечение приносит сюда питательные вещества, вызыва€ активный рост этих крошечных растений. Ётот снимок, сделанный седьмым спутником Landsat 13 июл€ 2005 года, получил наибольшее число голосов. |

ћетки: астрономи€ земл€ из космоса Landsat |

јрки Ѕольшого аньона ночью |

ƒневник |

ћетки: астрономи€ звездное небо большой каньон каменные арки национальные парки невады |

ƒл€ чилийцев неземные пейзажи каменистых планет наверн€ка не кажутс€ такими уж неземными;) |

ƒневник |

≈сли гл€деть с наблюдательного пункта у ќчень Ѕольшого “елескопа ESO (VLT) на —ерро ѕаранал в чилийской пустыне јтакама, виден раскинувшийс€ внизу базовый лагерь обсерватории. ¬ центре, с куполом на крыше -- отель ЂThe Paranal Residenciaї, приют дл€ тех, кто работает на горе. —лева от отел€, по другую сторону дороги -- гимнастический зал. —лева от него Ц корпус ухода за зеркалами (Mirror Maintenance Building -- MMB), где гигантские зеркала VLT проход€т периодическую чистку и замену покрытий. ѕозади MMB находитс€ силова€ подстанци€, дальше влево Ц здание механических мастерских. Ќа переднем плане по склону горы вьетс€ Ђ«вездный ѕутьї (Star Track), пешеходна€ тропа, ведуща€ от отел€ Residencia к вершине.

—олнце село примерно за четверть часа до момента, когда был сделан снимок, поэтому базовый лагерь купаетс€ в чудесном оранжевом освещении. ¬ начинающихс€ сумерках легкие тени придают склонам глубину. “аким можно видеть ѕаранал только во врем€ так называемых Ђзолотых часовї перед восходом или после захода солнца, потому что пр€мое солнечное освещение в дневное врем€ делает изображение безжалостно контрастным.

Ёто панорамное фото сн€то фото-посланником ESO (Photo Ambassador) √ерхардом ’юдеполем (Gerhard Hüdepohl).

http://www.atacamaphoto.com/

http://www.eso.org/public/outreach/partnerships/photo-ambassadors.html

http://www.eso.org/public/russia/images/potw1230a/

ћетки: астрономи€ паранальска€ обсерватори€ ESO VLT —ерро ѕараналь |

Ќу не романтично ли? |

ƒневник |

AURORAMAX GALLERY Х Feature image of aurora borealis above Yellowknife NWT taken at 23:53 MDT on September 19 2011

ћетки: астрономи€ пол€рное си€ние AURORAMAX |

Ќаша планета |

ƒневник |

Image courtesy of the Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center

eol.jsc.nasa.gov/Videos/CrewEarthObservationsVideos/

Music: The XX - Intro

Enjoy

ћетки: астрономи€ земл€ из космоса hd видео съемка с борта мкс |

„ем пахнет космос? |

ƒневник |

осмонавты, побывавшие в открытом космосе, посто€нно тверд€т о чрезвычайно специфическом запахе безвоздушного пространства.

–азумеетс€, они не могут понюхать его непосредственно, поскольку всЄ, что им доступно, Ч это пластиковый аромат скафандра. Ќо оказавшись внутри космической станции и сн€в шлемы, они ощущают тонкий запах, некоторое врем€ донос€щийс€ от костюма и инструментов.

| ‘ото Ќј—ј. |

ћетки: астрономи€ космонавтика космос „ем пахнет космос |

ѕро поиски и уничтожение жизни на ћарсе |

ƒневник |

Ђ¬икинг-1ї и Ђ¬икинг-2ї, высадившиес€ на расной планете 36 лет назад, имели миниатюрные лаборатории, которые должны были проанализировать марсианский грунт на наличие в нЄм следов жизни. “очнее, как вы€снилось, их нацеливали на поиск в грунте следов... земной жизни.

¬ одном из опытов микролаборатории марсоходов смешали марсианский грунт с водой с различными микроэлементами и получили резкий рост (в экспериментальной камере) концентрации кислорода, углекислого газа и немного азота. “акого рода процесс не наблюдалс€ в контрольных образцах, предварительно стерилизованных высокой температурой. јбсолютно те же результаты получил Ђ¬икинг-2ї, высадившийс€ в 6 400 км от первой машины. ќднако всЄ это было признано не имеющим значени€, потому что другой инструмент микролаборатории, призванный обнаружить следы органики в образцах марсианской почвы, не смог это сделать. Ђ ирпичикиї жизни в том виде, в котором их представл€ли себе создатели Ђ¬икинговї, определЄнно отсутствовали на ћарсе. Ќесколько исследователей выдвинули в св€зи с этим предположение, что искать надо было Ђкирпичикї марсианской, а не земной жизни.

ћетки: астрономи€ марс викинги жизнь на марсе |

—деланы на редкость чЄткие снимки солнечной атмосферы |

ƒневник |

осмический телескоп, запущенный Ќј—ј 11 июл€, получил самое детальное на сегодн€ изображение солнечной короны.

≈го чЄткость поможет учЄным лучше пон€ть поведение атмосферы светила и характер его воздействи€ на окрестности «емли.

| —нимок, сделанный телескопом Hi-C (здесь и ниже изображени€ Ќј—ј). |

(Hi-C) отправилс€ в короткий полЄт на борту геофизической ракеты. «а 620 секунд устройство массой 210 кг и длиной 3 м сделало 165 снимков в крайней ультрафиолетовой части спектра.

“елескоп сфокусировалс€ на большой активной области, и некоторые изображени€ показали динамическую структуру солнечной атмосферы с небывалым разрешением Ч 16 мегапикселов, примерно в п€ть раз более высоким, чем снимки инструмента (AIA), наход€щегос€ на борту Ђї (Solar Dynamics Observatory, SDO). AIA способен различить образовани€ на поверхности —олнца шириной около тыс€чи километров на дес€ти длинах волн. ј Hi-C может увидеть детали размером около 200 км, но только на одной длине волны.

¬ разработке телескопа принимал участие .

ћетки: астрономи€ High Resolution Coronal Imager Hi-C солнце |