-Музыка

- kosmicheskaya

- Слушали: 1596 Комментарии: 2

- Karunesh-Sky's beyond 1989

- Слушали: 529 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Статистика

Записей: 1203

Комментариев: 1760

Написано: 3336

Каждое совершённое вами деяние оставляет свой неизгладимый след на извечном Пути жизни вашей, а посему сотворяйте, люди, только прекрасные и благие деяния, да во Славу Богов и Предков ваших, в назидание потомкам вашим.

Слово Мудрости Волхва Велимудра. Славяно-Арийские Веды. Кн.З.

********************************************************************************

Бог Рамхат: Почитайте Богов Небесных, Отца и Матерь свою, ибо они Жизнь вам дали, Отец и Матерь дали Дух и Тело вам, а Боги - Душу и Совесть...

-

Мы производим кедровую продукцию сыродавленным способом на деревянном прессе: кедровое масло, живицу, жмых (жимка), живичные мази; масло грецкого ореха, жмых грецкого ореха и др.

Чем наше кедровое масло отличается от промышленного масла массового производства?В первую очередь способом приготовления:1. Кедровый орех собирается в экологических местах Горного Алтая или Бурятии.2. Очистка кедрового ореха происходит без соприкосновения с металлом, на специальных каменных жерновах.3. Отжим кедрового масла происходит на прессе с дубовым бочонком, где также отсутствует соприкосновение с металлом.Наш сайт https://кедрасила.рус

Словарь ошибок |

Серия сообщений "Великий могучий язык":

Часть 1 - Русский язык

Часть 2 - Палиндромы

...

Часть 25 - А.Драгункин - Корни русского языка.

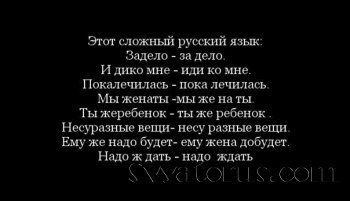

Часть 26 - этот сложный русский язык

Часть 27 - Словарь ошибок

Часть 28 - Ха Ра Во Дъ _ Съ Ло Въ

Часть 29 - Сергей Алексеев - Сорок уроков русского

...

Часть 47 - Сергей АЛЕКСЕЕВ -СОРОК УРОКОВ РУССКОГО: НАРОД

Часть 48 - ИДИ ТЫ В ЖОБ-ОФФЕР

Часть 49 - Сергей Алексеев в клубе Chief Time

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

ТЯЖЁЛАЯ СУДЬБА РУССКОЙ ГРЕЧИХИ |

|

Понравилось: 3 пользователям

Вчера увидели на небе при закате солнце необычайное Аномальное явление. |

Вчера увидели на небе при закате солнце необычайное Аномальное явление.

Аномальное явление. Съёмка г.Ивантеевка в сторону г.Пушкино , вид на запад (Моск.обл) (13.09.2012 время 20:27 - 20:41)

У кого какие есть версии, что это могло быть?

|

Процитировано 2 раз

Большой зубной обман |

Метки: фтор |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 6 пользователям

Искатели 132выпуск: Страна Счастья-Беловодье |

|

Метки: беловодье |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Секретные территории - Базы инопланетян (07.09.2012) |

Серия сообщений "Неопознанное":

Часть 1 - Секретные территории - Базы инопланетян (07.09.2012)

|

Метки: нло |

Процитировано 2 раз

Патомский кратер |

Метки: кратер |

Процитировано 2 раз

Эмоциональная сфера человека. Контроль и управление. |

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Арктический морской лед установил очередной антирекорд |

Источник: gismeteo.ru.

Серия сообщений "Планета":

Часть 1 - Резкое увеличение солнечной активности август-сентябрь 2011г

Часть 2 - Задорнов на Урале

...

Часть 24 - Что уничтожило человечество за последние 50 лет.

Часть 25 - Прогнозы погоды. Экстренная информация!

Часть 26 - Арктический морской лед установил очередной антирекорд

Часть 27 - Учёные NASA: Ожидаемые 22 сентября 2012 г. солнечные вспышки приведут к концу света

Часть 28 - Россию ждут аномальные морозы из-за таяния Арктики

Часть 29 - Гигантская золотая рыбка обнаружена в озере Тахо, США

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Пишет Михаил Задорнов-ВАРЯГИ (часть I) |

ВАРЯГИ

Может быть, надо проще – попробовать всё-таки разобраться в смысле этого слова с точки зрения родного русского языка? Ведь оно, главным образом, встречается врусских летописях. В византийских варяги упоминаются редко и под именем «варанги». Если строго следовать научной точке зрения, то ещё надо доказать, что «варяги» и «варанги» означают одно и то же.

Так что слово «варяги» русское!

А теперь давайте подумаем… Те, кто трудятся, – трудяги. Те, кто бродят, – бродяги… Ходят – ходяги, делают – деляги, а воруют – ворюги! Слог-суффикс «га» не только переводил глагол в существительное, но и придавал слову ощущение особой значимости, как бы усиливал его смысл: именно тот, кто не просто работает, а много работает, –работяга; а тот, кто набрал много дел, не может справиться и начал жульничать, – деляга!

Значит, от какого глагола могло произойти слово «варяги»? От «варить»! Что же могли варить в нашем далёком прошлом варяги?

Посмотрим на карту сегодняшней Новгородской области, прочитаем названия деревень, речушек, озёр... Все они сохранились с древности. Когда власть меняется – а она у нас меняется постоянно – первым делом новые правители переименовывают улицы, города, сносят памятники предыдущих вождей, но при этом о названиях рек, озёр и деревень забывают, потому что они народные, а народ политиков не интересует. Особенно свой. Старинные непонятные, не опасные для политиков слова сохраняются в веках, не меняясь, и много таят в себе… правдивого. Не меньше, чем раскопанные археологами древности.

К сожалению, далеко не все ученые обращают на эти свидетельства внимание, хотя, казалось бы, что может быть проще? Ведь до артефактов ещё надо докопаться, а то, что называется по-научному топонимикой и гидронимикой, у нас перед глазами на каждой карте. Надо только не полениться и взглянуть на неё.

Рядом с Великим Новгородом есть летописное озеро Ильмень. Многие пытаются расшифровать и его название с помощью шведского или финского языка. Кто-то из лингвистов даже настаивал, что оно арабское. Понятное дело, арабы же любили гонять на Ильмень, как на курорт, на субботу с воскресением, потому что арабов пахлавой не корми, дай поплавать в студёной водице.

Почему такое недоверие к родной речи? На языке древних славян «ильмень», как и «лиман», означало разлив реки. Как в сказках: «Море разливанное – разлиманное!»

Теперь почитаем название посёлков и деревень вокруг озера…

Сплошные корневые «рус». В Псковской области Русаново, Русиново, Русски (Руски), Русский Бор. Озеро Русское (Руское) на реке Порусья (на границе с Новгородской областью). Наконец, Старая Русса!

При этом необходимо понимать, что Старая Русса как городище существовала задолго до Великого Новгорода. То есть до прихода первых князей-русов из якобы Швеции. Так что не корректно и не научно слово «рус», как это делают многочисленные норманоиды, выводить из языка шведского. А точнее: мол, «росы» означало по-шведски «гребцы», от него произошло слово «Русь», а позже – «Россия». С таким же успехом можно утверждать, что река Лена была названа советскими вождями в честь Ленина.

Или основным населением Старой Руссы были шведы? Кстати, ещё раньше речку – приток Днепра – называли рекой Рось. А народ, расселившийся вдоль неё, – россами. Тоже шведы? А русины в Закарпатье? Древнейший, кстати, народ! А этруски? И они от шведов произошли? То есть тогдашние шведы плодились, ну прямо как сегодняшние китайцы! Ещё был такой ассирийский царь Руса Первый – явно шведского рода. Достаточно поглядеть на его изображение на барельефе, чтобы сразу сказать: «Ну, вылитый швед!»

Однако нам интересны не просто русы, а русы-варяги. То есть те русы, которые что-то варили. Что же они могли варить в округе озера Ильмень? Разгадка проста: озеро Ильмень… солевое! Те, кто жили в округе, варили соль. Соль в ту пору была такой дорогой, что нередко считалась самой ценной разменной интернациональной валютой. Круче, чем сегодня евро или доллар. Если жена рассыпала соль, ей ой как доставалось от мужа-варяга. Видимо, частенько славянские жёны неаккуратно обращались с солью – потому и родилась такая примета: «Рассыпанная соль к ссоре». И никакой мистики тут нет. Рассыпала соль, подорвала бюджет семьи – получи в ухо!

В то время о нефти ещё не знали, поэтому нередко войны случались из-за соли.

Соль – белая нефть Средневековья!

Новгород, варяги, русы… Казалось бы, всё сходится – всё рядом! О чём может быть спор?

Но не только в Лаврентьевском списке сказано, что варяги-русы «пришли из-за моря». Можно, конечно, предположить, что озеро Ильмень это и есть море разливанное-разлиманное, с которого пришли править русы-варяги в будущую первую столицу Руси. Впрочем, что-то смущает... Как-то недалече им пришлось идти. Не дальше, чем от Мытищ до московского Кремля. Чего их тогда было призывать? Они и так свои.

Но, может, где-нибудь подальше могло быть подобное место, где варили соль варяги-русы? Давайте опять не поленимся и поползаем взглядом по карте Европы, «за морем». Выражение, кстати, «из-за моря», я уверен, весьма условное. И когда его приводят как доказательство того, что варяги были шведами, поселяя тем самым шведов за морем, это то же самое, что в песне Юлии Ковальчук: «Я в Торонто, ты в Майями, между нами океаны!»

Шведы и финны точно так же могли добраться до нас пёхом, как и морем. Неужели грамотные, образованные наши летописцы разбирались в географии на уровне современных выпускников школ, угадавших правильный ответ по географии во время сдачи ЕГЭ? В это с трудом верится. Скорее, «за морем» выражение образное: означало всех чужестранцев, которые прибыли морским путём. Недаром позже появилось слово по отношению к иноземным заморским торгашам – «заморыши».

А теперь возвращаемся к карте.

Как это ни обидно учёным шведолюбам, но в Швеции ничего похожего на Приильменье мы не находим, как и в Финляндии. Только местечко на южном берегу скандинавского полуострова под названием Рослаген, откуда, как наши норманоиды считают, и пришли варяги-русы на будущую русскую землю править! Но Рослаген вынырнул из-под водына двести лет позже, чем состоялось призвание варягов! Господа норманоиды, лажа – ненаучно! Хоть бы на шведские геодезические карты взглянули, прежде чем «туфту гнать»!

С таким же успехом можно утверждать, что Швейцарией страна названа в честь многочисленных московских швейцаров. И доказательства привести: мол, у этого народа даже одежда своя была – костюм швейцара.

Съёмочная группа нашего документального фильма «Откуда есть и пошла земля русская» была недавно в Швеции, где сняла в геодезическом музее макет Скандинавии. Как полуостров выглядел в разные века, каковы были его очертания. Да-да! Рослаген в 9-ом веке был ещё под водой. Так что, господа, Рюрик мог прийти с Рослагена на Ладогу, только если он был… Садко!

Фильм будет показан в середине октября по РЕН ТВ. Очень надо постараться смонтировать его к празднованию 1150-летия со дня образования государства российского. Фильм уже почти снят, и что хочется особо отметить – на народные деньги, присланные теми, кому небезразлична украденная из нашей истории чужестранцами-заморышами быль.

Первый народный документальный фильм!

Были мы и в Германии. Там-то и открылось столько интересного, неожиданного, что даже пришлось задержаться на несколько дней. Например, одна из рек и по сей день называется Ильменау. (Немецкое окончание «ау» соответствует славянским окончаниям «ов»/«ав», то есть, если по-нашенски, то это озеро должно называться Ильменёво – Разливное). Действительно в одном месте речка слегка разливается, образуя небольшое озерцо. И что вы думаете? Задолго до образования Новгорода, а если ещё точнее – даже до Рождества Христова, жители, населявшие берега этой реки и озера, варили соль! На это указывают археологи. Но что особенно интересно: соседняя область/провинция и сейчас называется – Варин! Поскольку эти названия записывались латиницей на немецком языке, мало кто обращал на них внимание и понимал, что они русские.

Кстати, и Померания тоже вполне внятное название, если по-нашенски: «По морю расположенная».

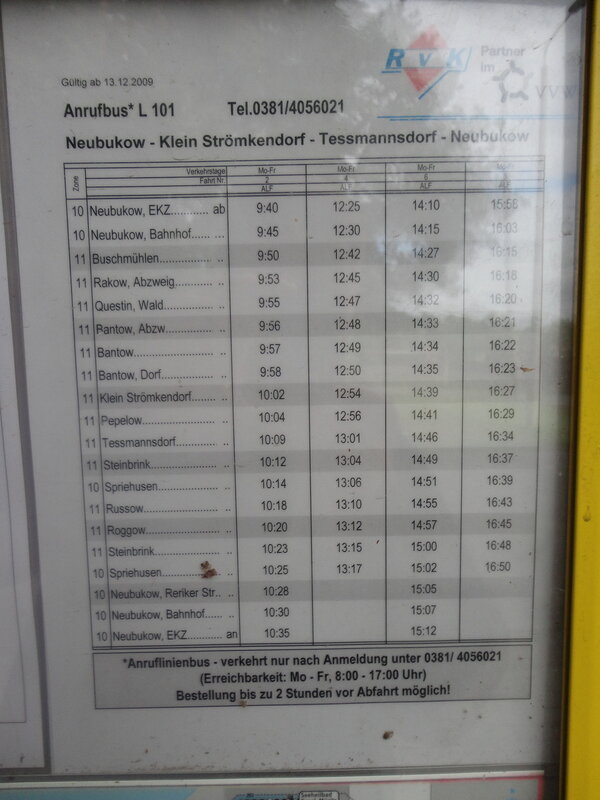

Посмотрите на названия городков и посёлков в германской области Варин? Вот фотография расписания автобусов на автобусной остановке. Можете прочитать сами.

Для тех, кому буковки маловаты, расшифровываю:

Буков, Раков, Костин, Рантов, Бантов, Пепелов, Буков и тут же Ньюбуков, наконец, Роггов и… Руссов!

(Кстати, знаменитый на весь мир город-порт Росток тоже был назван так славянами: впадая в море, река растекается. Такое место называлось или лиманом, или ростоком!)

Немецкие археологии в провинции Варин и её окрестностях, включая Тюрингию, Померанию и ближе к Ютландскому полуострову, раскопали более пятисот древних славянских поселений.

Фрагмент карты-схемы раскопок славянских деревень и городищ на севере Германии.

Одна из восстановленных немецкими археологами славянских деревень.

Низкий поклон немцам! Благодаря их сегодняшним исследованиям мы знаем, где и как в прошлом жила одна из ветвей наших предков. Как бы должны были написать авторы славянской святой книги, если б решили таковую создать: «Исчезнувшее “колено славянское”!»

За четыре столетия, начиная с 8-го века, часть славян, живших на этих плодородных землях с залежами «белой нефти»-соли, была завоёвана и онемечена. Часть ушла к своим братьям и сёстрам на восток. А названия посёлков и городов сохранились. Германским вождям данов и саксов важны были богатые земли, а не то, как они называются. Вот так и прозявили правду!

Конечно, солью в то время было так же выгодно торговать, как нынче нефтью. Особенно с южными странами. Добраться до них с тяжёлым грузом легче всего было на кораблях. Задолго до германского нашествия из варягов-варщиков соли выделились варяги-купцы. Они постепенно переселялись на берег Балтийского моря, строили в бухтах порты для своих торговых лодий. Так образовалась маленькая, но удаленькая страна варягов – купцов славянских. Вытянулась она вдоль берега Балтийского моря от сегодняшней Померании аж до Ютландского полуострова. Сегодня о ней совершенно забыли. Называлась она Варангия. В этом названии как бы соединились два слова: «варины» и «варяги». «Варин» – название земли, в которой главным ремеслом славян когда-то была варка соли, а варяги – те, кто её варил и продавал. Иногда Варангиюназывали сокращённо Вагрия. На некоторых старинных картах эту страну можно увидеть.

Теперь важно понять, что любой купец в те жестокие времена должен был стать также воином. Иначе со своей солью далеко не дойдёт. Товар нуждался в серьёзной охране по дороге туда и в ещё более грозной на пути обратно, поскольку охранять надо было не хухры-мухры, а чистую прибыль. Пришлось варягам-купцам вскоре освоить новое мастерство – боевое искусство. Так к слову «варяг» добавилось третье значение – воитель!

(Сегодня целые армии создаются, чтобы охранять нефть и прибыль от неё!)

Быстро разбогатела Вагрия-Варангия, торговая и боевая страна-порт. Своими очертаниями, похожими на морскую каёмку, она в какой-то степени напоминала знаменитую Финикию. Только финикийцы были сборной торговцев семитских народов, а варанги-вагры – славянских. Но как финикийцы, так и варяги-русы, это не национальность, а профессия торговца-воина – бывшего варщика соли.

Германские племена данов и саксов давно завидовали богатству вагров-варягов-варангов – их «белой нефти» – и, однажды объединившись, навалились на них всем Ютландским полуостровом. Варангию не завоевали, а раздавили. Уцелевшие жители уселись на свои лодьи и спаслись на многочисленных островах Балтийского моря.

Жителей этих островов, как и южных морских берегов, славяне называли русами.

О том, как образовались варяги-рус, а позже и государство Русь - в следующем посте.

Серия сообщений "Позитив":

Часть 1 - Помни о своих корнях

Часть 2 - Любовь - это то, что нельзя понять головой, ее нужно почувствовать сердцем.

...

Часть 11 - Кронид Александрович Гоголев — известный резчик по дереву

Часть 12 - Пишет Михаил Задорнов-ВАРЯГИ (часть II)

Часть 13 - Пишет Михаил Задорнов-ВАРЯГИ (часть I)

Часть 14 - Восемь священных растений

Часть 15 - РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Часть 16 - НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СЕМЬЕ

Часть 17 - Увидеть ветер

Часть 18 - Мы - Русы! А не прилагательные к кому-либо или чему-либо

|

Метки: задорнов |

Процитировано 33 раз

Понравилось: 8 пользователям

Пишет Михаил Задорнов-ВАРЯГИ (часть II) |

В середине октября на канале РЕН ТВ выйдет всенародный документальный фильм «Откуда есть и пошла земля русская».

Жителей островов Балтийского моря и его южных берегов славяне называли русами. Слово очень древнее. Оно тоже не обозначало никакую национальность. Со словом «русы» связывали воинов севера. Русый – это светлый. (Рис, рысь – всё светлое) По ошибке русом жители юга могли назвать и шведа, и финна, и германца. Любого, как бы сказали ещё до Гитлера, арийца или норманна.

Учёные говорят, что таких ошибок в то время быть не могло. Неужто? Я недавно выезжал из Марокко с латвийским видом на жительство. Марокканский пограничник меня спросил: «Латвия это Германия или Россия?» И это в наше время, когда Земля опутана единой телепаутиной. Что говорить про те времена? Кстати, сегодняшние турки всех блондинок называют наташками. Через сто лет учёные-книжники будут утверждать, что наташки – это национальность.

И хотя русом могли назвать и германца, и финна, и свея, подавляющее большинство русов были рода славянского. Знаете, почему? Причина очень простая: большую часть населения Европы составляли славяне. Между прочим, до сих пор в Европе на славянских языках говорит гораздо большее число людей, чем на каком-то другом европейском языке. И славян до сих пор больше. Просто никто не обращает на это внимания.

Кстати, в летописи довольно ясно сказано: «… у русов и славян язык един был…»

Вот на этом мысе острова Руяна (ныне – Рюгена) находилась столица славяно-русов Аркона.

То, что на островах Балтийского моря и на его южных берегах испокон веков жили русы – выходцы из славянских племён и народов, доказывают летописи средневековых авторов, в которых достаточно точно описываются боги, а также кумиры и идолы, которые стояли на капищах. Их имена сплошь славянские: Свентовит, Ярило, Прове… Последнее от слова «правь».

Жители Рюгена вырезали из дерева Свентовита. Видимо, в них до сих пор «искрит» родовая память.

Вот так по представлению сегодняшних немцев выглядели боги русов, а значит, и сами русы.

На острова сбегали в первую очередь те мо́лодцы, которым расхотелось пахать и потянуло к романтике пиратства и торговли: этакие «солнцевские» того времени. Кстати, поклонялись они действительно солнечным богам. Свентовит означало «Свет дающий жизнь»!

На острове располагались места поклонения солнцу…

Вот и соединились после разгрома Вагрии-Варангии бывшие варяги с русами! Германские племена их впредь долго держали в боевом тонусе. Всегда надо было быть начеку. Да и скандинавы-викинги не дремали. И превратились варяги-русь в серьёзную силу, которая, как щитом, ограждала с моря славянские народы. Боевым искусством должен был владеть каждый рус-варяг. Их любили нанимать купцы для охраны своих судов. Из них легко набиралась немногочисленная, но надёжная дружина. Вот так слово «русь» очень скоро стало означать боевую дружину. Команду! Поэтому в некоторых летописях и написано: «И пошли за море к варягам, к руси» и «И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь». То есть всю дружину, команду... Просили прийти для защиты своих земель профессионалов, братьев по крови с запада.

Получается, что в летописи чётко обозначено переселение западных славян на восток во главе с князьями и их дружинами. Гениальный дипломатический ход того времени – объединиться славянам в некий мощный боевой кулак, который можно было бы в любой момент сжать и дать по морде тем, кто сунется.

У западных славян – русов-варягов – после многочисленных разборок с германскими народами к тому времени народу для этого оставалось маловато, а у восточных, наоборот, народу вдоволь, а воевать, как западные братья, выросшие в сражениях с германцами, они не умели.

Сегодня модно рассуждать о женской и мужской энергии: Инь и Ян стали своеобразными брендами. Выражаясь языком модным, объединились две энергии: Инь и Ян. Восточные славяне, почитавшие Землю-матушку, сохраняли женскую энергию. А славяне западные, которых многовековая жизнь в центре европейской мясорубки научила воевать, принесли с собой энергию мужскую, то есть умение не только воевать, но и организовывать. И организовали! И создали кулак. Даже хазары свою прыть умерили. Скандинавы-викинги вскоре вместо разбойничьих походов, вылазок в страну Гардариков (так они называли восточно-славянские земли) решили, что выгоднее жениться на славянских… княжнах! Тем более, что в отличие от скандинавских они мылись и пахли натуральной свежестью, а не французскими вонявками, изобретёнными специально, чтобы не мыться и заглушать смердящий запашок. Таким образом, действительно со временем скандинавы со славянами на уровне князей и конунгов породнились. Но это было позже.

А в то время, когда кулака-Руси ещё не было, более всех ненавидели варяги-русы викингов, данов, скандинавов и других будущих тевтонцев-натовцев. Чуяли, что добра от них ждать так же бессмысленно, как благотворительности от римлян или греков. Так что варяги это не скандинавы, а те, кто благодаря скандинавам, данам, саксам и другим германским народам стали беспощадными защитниками своего рода. Родное Балтийское море контролировали тщательно, поэтому называлось оно в те времена Варяжским. И викинги этим морем старались в Европу не ходить. Даже на своих грозных судах драккарах. Перебирались на материк через Ютландский полуостров. Словом, не надо путать яичницу с сапогами. Варяги это не национальность, это общеславянская авторитетная группировка.

Несколько раз упоминают страну Варангию и её жителей варангов византийские летописцы. Это название северной страны-непонятки встречается даже у Тацита. Но, повторяю, в византийских летописях «варанги» появляются только в 10-ом веке. Лишённые к тому времени родины, рассеянные по всему Варяжскому морю, русы-варяги в качестве легионеров и охранников нанимались к правителям разных стран. Кстати, страна, откуда происходили родом их предки, согласно греческим описаниям находилась именно на том месте, где сейчас немецкая провинция Варин. Несмотря на богатырское телосложение, греки их любили дразнить варанги-маранги. («маранги» означало «пришельцы с моря»).

К 10-му веку Варангии-Вагрии уже не существовало. И все забыли о том, что когда-то слово это произошло от простых варщиков соли. Конечно, византийские императоры любили нанимать варангов в свою охрану. Для низкорослых рамеев северные жители выглядели сказочными великанами-богатырями. В тех краях, на севере Германии, и сейчас народ более рослый. Приглядитесь как-нибудь в немецкой пивной к напившимся пивом немцам? Точь-в-точь наши мужики. И рожи красные, и волосы у большинства русые, и выпить любят, и закусить, и, напившись, орут, как наши! Вот только встанут из-за стола – ростом значительно выше, словно их специально вытянули на каком-то удлиняющем туловище тренажёре.

Ещё одно немаловажное доказательство для фильма о том, что варяги были выходцами из славянских народов, мы получили в Петербурге, расспросив подводного археолога, учёного Лукошкова Андрея Васильевича. Есть такая наука – подводная археология. Поднимают сохранившиеся на дне суда и изучают их. Так вот…

Поднятые со дна Волги, Дона, Днепра, Днестра, Буга, Волхова, Двины остатки лодок, лодий и других кораблей – все славянские! Технологии строительства судов у славян и скандинавов сильно разнились. Ни одного скандинавского судна! Однако выражение «из варягов в греки» летописное. Раз такой путь для торговцев существовал, а суда, на которых они ходили на юг торговать той же солью, были славянскими, то выводы можете сделать сами: какой национальности были варяги? Кстати, те же шведские учёные прекрасно знают, что в их сагах не существует описания пути свеев (предков шведов) по рекам славянским из «Скандинавии на юг».

Скандинавы никогда не пользовались путём из «варяг в греки»!

И опять в летописи всё сказано чётко: «…Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти…» Разве не понятно, что шведы и варяги-русь упоминаются летописцем как народы разные? Как и норманны, англы и иные готландцы… Во-первых, их бы на российские реки просто так никто не пустил, а, во-вторых, кто не верит, может попробовать перетащить викинговский драккар (15-18 тонн!) на себе: через Финский залив по порогам Невы, по Ладожскому озеру, по порогом Волхова в Ильмень, затем через Ловать, Кунью и Серёжу до деревни Волок и оттуда волоком в реку Торопа, впадающую в Западную Двину. Далее по Двине до Каспли, в истоках которой через волок – в речку Катынь, впадавшую в Днепр. И только потом уже можно было выйти… в Чёрное море! Но через такие пороги, по сравнению с которыми сегодняшние лежачие полицейские на дорогах могут показаться небольшими кочками.

Не самое приятное занятие. Особенно если одновременно надо делать дополнительную оснастку для кораблей и отбиваться от славян, нападавших с тяпками, граблями и секирами.

Конечно, постепенно всё перемешалось «в доме славянском». И у варягов стали служить в дружинах скандинавские кореша, и наоборот. И варяги порой вели себя далеко не благородно, подражая скандинавам, грабили окрестные берега. Возможно, что слова «ворог»/«враг»/«врази»/«враже» и даже «вор» появились именно в то время из-за разбойничьих нападений варягов-изгоев на своих же сородичей. В семье не без урода! (До этого говорили не «вор», а «тать», от слова «утаить».)

К 10-му веку слово «варяг» стало мутным. Одни понимали его совсем не так, как другие. Более того, это слово стали соотносить и с разбойниками-скандинавами. А те и рады были порой называться варягами, которых большинство славян всё ещё считали своими защитниками.

Вот так всё и перепуталось. И если во времена нашего первого летописца Нестора знали, кто такие варяги, то вскоре за бесконечными войнами, а также, простите за банальное слово, реформами истинное значение его было потеряно. Правда, долгое время – в течение нескольких столетий – на Руси варягами продолжали называть купцов. То есть родовая память исходное значение этого слова хранила.

К нашему времени слово «варяг» приобрело ещё одно значение – «праздно шатающийся по миру человек». Я помню, как в сибирских деревнях говорили про кого-то: «А этот у нас варяг – без роду, без племени!» В этом отличие варягов от бомжей. Бомжи вели оседлый образ жизни, а варягам никогда на одном месте не сиделось… Родовая память продолжала искрить!

Слово «варяг» многозначно. Оно многослойно. Оно развивалось, как и сама история варягов.

Произнесите несколько раз подряд слово «викинги», а потом «варяги»! Нашему слуху «варяги» явно приятнее. В нас живут варяги-защитники, а не викинги-грабители. Помните, какой крейсер во время русско-японской войны оказал особое героическое сопротивление японцам? «ВАРЯГ»! Матросы проявили отвагу, потрясшую даже врагов! Наверняка, чувствовали магию слова «варяг», означавшего когда-то мирного жителя, а потом – защитника!

А теперь вернёмся к тому, с чего начались эти рассуждения. К озеру Ильмень, на котором варили соль варяги. Германский поршень постепенно начал выдавливать славян с их исконных земель. Большинство из славян были земледельцами. Что главное для крестьянина? Мирный труд, спокойствие, дом, семья… Вот и стали бодричи-ободриты, полабские славяне, лютичи и другие славянские племена, заселявшие сегодняшнюю восточную Германию, расселяться. Кто на восток, кто пошёл южнее по Дунаю. Даже на Карпатах по сей день живут переселенцы с Балтийского моря. Отношения между восточными и западными славянами существовали с давних пор. Язык ведь был один! Одним богам поклонялись. Об этом, кстати, сказано в тех же русских летописях. «У русов и славян язык был единый».

Немецкие учёные восстановили одежду наших предков, которую те носили, когда варяги-славяне ещё не были германской провинцией. То есть лет за двести до появления Великого Новгорода. Ну чем не зажиточный новгородский купец?

Когда переселенцы приходят на новые места, они приносят с собой названия посёлков, деревень, городищ, в которых жили раньше. Они приносят с собой… Родину! Вот и на востоке появилось новое озеро Ильмень. Благо, оно тоже оказалось солевое. Вокруг него тоже расселились славяне-русы. Так что объединение славян в единый кулак началось ещё до прихода Рюрика с братьями. Кстати, такое переселение с запада славянского рода ободритов подтверждается даже археологическими раскопками на Волхове и вблизи Ладоги.

Жили поначалу мирно, ни с кем не воюя. Но наступали новые времена. С юга мечтали обложить данью восточных славян хазары, с севера теребили шайки скандинавов-викингов, а на западе, на ошмётках Римской империи, созревала новая грозная сила – империя германских народов, будущих тевтонцев и натовцев.

Славяне нуждались в образовании не менее мощного собственного государства.

После образования новгородской Руси дети руссов-варягов от славянок стали зваться русичами, а вскоре и все славяне – русскими. А страна стала называться Россией!

В конце тёмного средневекового туннеля появился свет!

Вот так объединились восточные славяне-земледельцы с более боевыми западными варягами-русами. Огнищане земли новгородской с переселенцами бодричами-ободритами и славянами полабскими. Мужская энергия воинов – с женской земледельцев. И образовалось государство Русь, которое ещё многие века сдерживало натиск тевтонцев всех народов. А германских крестоносцев уничтожило!

P.S. Написал этот пост, перечитал и захотелось надеть чистую рубашку, вытянуться во весь рост и запеть:

«Наверх, Вы товарищи, все по местам!

Последний парад наступает!

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает!»

P.P.S. И ещё один низкий поклон братьям по крови. Стихи, ставшие основой для песни о «Варяге», написал австрийский поэт Рудольф Грейнц, восхищённый подвигом крейсера «Варяг» (перевод сделала Е. М. Студенская). Видимо, он родовой памятью чуял, что произошёл из того же рода венедов, что и бодричи, и полабские славяне, и варяги-русы.

P.P.P.S. Пришёл очень интересный комментарий на прошлый пост:

Добрый день уважаемый Михаил Николаевич! Спасибо Вам за ВАРЯГОВ-СОЛЕВАРОВ.

Ещё в 2002 году я познакомился с Г.И. Анохиным, с автором гипотезы "Рюрик - солевар из Русы". Сразу отмечу, что я (как и Вы) не разделяю позицию Генриха Иосифовича, что Рюрик был родом из Русы, но во всём остальном я гипотезу Анохина существенно усилил за последние десять лет, включая вероятность, что сам ритуал призвания Рюрика из Южной Прибалтики мог состояться именно в Южном Приильменье (данное свое предположение я здесь не рассматриваю).

Но в письме я хочу ещё раз обратиться к тем доказательствам, которые позволяют утверждать, что ВАРЯГИ были прежде всего СОЛЕВАРАМИ. Большинство моих аргументов обнародовано в интернете, включая и для статьи в ВИКИПЕДИИ про варягов.

В последнее время я лично стараюсь определять варягов не как солеваров, а прежде всего как СОЛЕПРОМЫШЛЕННИКОВ, и куда относятся (как Вы убедительно указали на ЮМОР ФМ 31 августа) и сами солевары и купцы и охрана. Солепромышленник Рюрик звучит совсем иначе чем просто солевар.

На сегодняшнее утро в ВИКИПЕДИИ про варягов, как солеваров можно прочесть следующее (материал для статьи про варягов-солеваров был подготовлен мною ещё в 2010 году):

По мнению другого историка XIX века А. Васильева для слова «варяг» (участника «соленого промысла») Южного Приильменья самой убедительной этимологией следует считать слово «варя» (процесс выварки соли от затопки печи до выноса соли на сушку). Дополнительно к слову «варя» Г. С. Рабинович ссылается на «документы русского промысла», в которых и слово «варь» это «вываренная из рассола соль» . С. Герберштейн писал о Балтийском море, что «доселе удерживает у русских свое название, именуясь Варецкое море, то есть Варяжское море». А слово «варец» для XVI века это «солевар».

Из обнародованого мною ранее (ещё в книге "Старая Русса апостола Андрея") весьма любопытным представляется, что и слово "наряд" из текста "Призвания варягов" ("...вся земля наше обильна, а наряда в ней нет..." является синонимом слова "варя" т.е. "наряд" это процесс выварки соли от затопки печи до выноса соли на сушку.

В словаре Даля (совмещённая редакция И.А. Бодуэна де Куртенэ) слово «варяга» связано с «варить».

Неожиданно, но в книге М. Курлански "Всеобщая история соли" покровительницей солеваров считается святая ВАРВАРА (Варя)!

Ещё в конце 2008 года В.В. Фомин писал следующее:

~ «в 2000 г. в Новгороде в слое, относящемся к первой трети XI в., была найдена береста с изображением св. Варвары. И, как констатировали академики А.А. Зализняк и В.Л. Янин, «св. Варвара особенно почиталась на славянском побережье южной Балтики, а именно оттуда в Новгород пришли первые славянские поселенцы, потомки которых и в дальнейшем не теряли связей со своей прародиной» (Новгородский монастырь св. Варвары впервые упомянут в летописи под 1138 г.) Следует заметить, что небесной покровительницей солеваров считалась св. Варвара» [В.В. Фомин; декабрь 2008 г.]

Для Варецкое море добавлю, как было написано у самого Герберштейна в оригинале:

VARETZKHOYE morye или WARETZOKOIE morie.

В "копилку" доказательств (что варяги изначально это солевары) в последнее время я также добавил, что и в самом Новгороде (на Волхове) улица Варяжская называлась также Варецкой или Великой. (в Старой Руссе на Великой улице распологались княжеские варницы).

В опубликованном вчера материале на сайте РЮРИК (раздел НОРМАННОФИЛАМ КИРДЫК; ЗАПИСЬ № 9) рассматривается сообщение немца С. Мюнстера за 1544 год, чтоРюрик был призван на Русь от "вагров", главным городом которых был Любек.

Но город Любек был МОНОПОЛИСТОМ СОЛИ, поступавшей в Любек из Люнебурга. Королевская "Немецкая дорога соли" (via regia) - это исторический, торговый, а ныне туристический путь длиной 130 км., ведущей из Люнебурга в ганзейский Любек - текст из рекламного буклета.

То есть можно утверждать следующее (фиксирую это важное доказательство впервые)

Рюрик был призван на Русь от "вагров" (то есть от МОНОПОЛИСТОМ СОЛИ), главным городом которых был Любек.

На перспективу также можно использовать свидетельство из книги "Всеобщая история" М. Курлалански про Палюдье (paludier) - сборщиков осадочной соли!

(мой уже обнародованный текст) <<<В древней земле кельтов во французской Бретани слово «палюдье» всё еще продолжает, как и прежде обозначать «сборщика осадочной соли». Древнерусское «полюдье» (сбор дани) и кельтское «палюдье» (сборщик осадочной соли); и здесь ссылка на случайное совпадение совершенно не убеждает. Более того, именно в Новгородской земле изначально фиксируется имя «Полюд». О симбиозе между кельтами и славянами на ряде территорий Европы писали академики О.Н. Трубачев и В.В. Седов. В свою очередь А.Г. Кузьмин отмечал, что « … рутены, вполне возможно, этнически восходили к кельтам. В середине IX в. рутены, которые к тому времени были уже славянизированы и иногда назывались «русью», включились в общий переселенческий поток с западных на восточные берега Балтийского моря и вместе сваринами-варягами пришли к ильменским словенам и кривичам».>>>

А вот недавно я обнаружил, что в хорватском городе Сплит ныне ПОЛЮД это название стадиона местной команды. Что в свою очеред связано как с районом города под названием ПОЛЮД, так и названием бухты, на берегу которой расположен данный район. Важно подчеркнуть, что рядом с бухтой ПОЛЮД находятся развалины римского города Salonae (соль) или по славянски Солин (соль) с руинами дворца римского императора Диоклетиана.

Александр Лаптев.

Серия сообщений "Позитив":

Часть 1 - Помни о своих корнях

Часть 2 - Любовь - это то, что нельзя понять головой, ее нужно почувствовать сердцем.

...

Часть 10 - ПОЗИТИВ!!! Исполнение песни Емелина детьми

Часть 11 - Кронид Александрович Гоголев — известный резчик по дереву

Часть 12 - Пишет Михаил Задорнов-ВАРЯГИ (часть II)

Часть 13 - Пишет Михаил Задорнов-ВАРЯГИ (часть I)

Часть 14 - Восемь священных растений

...

Часть 16 - НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СЕМЬЕ

Часть 17 - Увидеть ветер

Часть 18 - Мы - Русы! А не прилагательные к кому-либо или чему-либо

|

Метки: задорнов |

Процитировано 25 раз

Понравилось: 5 пользователям

этот сложный русский язык |

Серия сообщений "Великий могучий язык":

Часть 1 - Русский язык

Часть 2 - Палиндромы

...

Часть 24 - Скороговорка "Лигурия"

Часть 25 - А.Драгункин - Корни русского языка.

Часть 26 - этот сложный русский язык

Часть 27 - Словарь ошибок

Часть 28 - Ха Ра Во Дъ _ Съ Ло Въ

...

Часть 47 - Сергей АЛЕКСЕЕВ -СОРОК УРОКОВ РУССКОГО: НАРОД

Часть 48 - ИДИ ТЫ В ЖОБ-ОФФЕР

Часть 49 - Сергей Алексеев в клубе Chief Time

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Самые опасные районы Москвы |

Опасно ли жить?

|

Понравилось: 1 пользователю

Священные земли Алтая. Алтайская принцесса. |

В 1993 году в кургане на плато Укок на границе Республики Алтай с Монголией была обнаружена мумия молодой женщины с татуировкой на плече, которую местные жители называют "алтайской принцессой". По мнению новосибирских ученых, причина смерти женщины, жившей 2,5 тысячи лет назад, так и останется загадкой.

В июне 2010 года ученые исследовали мумию на магнитно-резонансном томографе. Изучение древнего мумифицированного тела с помощью МРТ проводилось в России впервые. Было снято все тело мумии, и ученые продолжают изучать полученные изображения. По словам заведующего лабораторией медицинской диагностики международного томографического центра Сибирского отделения РАН, доктора медицинских наук Андрея Летягина, окончательные результаты ученые сделают в мае-июне текущего года.

"Причина смерти остается невыясненной. Думаю, что этого не удастся определить, поскольку внутренние органы и мозг отсутствуют", — сказал Летягин в интервью РИА Новости, добавив, что внутренние органы извлекли перед захоронением.

"Травматической" смерти, скорее всего, не было. Череп более-менее сохранен, кости тоже более-менее сохранны", — сказал ученый. Он также уточнил, что, делая томографию мумии, ученые не ставили цель определить причину смерти "принцессы".

Несколько уклончивые выражения, свидетельствуют о незнании специалистами ответа на вопрос, чем вызваны изменения костей мумии. Новосибирским ученым еще предстоит выяснить, либо это возрастные изменения, либо травмы.

Заместитель директора Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, академик Вячеслав Молодин заявлял ранее РИА Новости, что те загадки, которые еще сохраняются вокруг алтайской мумии, возможно, раскроются позднее, когда появится более совершенное оборудование или усовершенствуются методы исследований.

Молодин искренне признался, что до сих пор не удалось установить не только причину смерти женщины, но и расшифровать татуировку. В то же время ученым сопутствовали и некоторые успехи, в частности, удалось получить ДНК "алтайской принцессы". Это позволило реконструировать этническую историю носителей Пазырыкской культуры, которые обитали в горах Алтая в IV-III веках до нашей эры.

Находка погребения Ак-Алаха-3 (так называют ее в научном мире) относится к числу важных открытий последнего времени в археологии. Помимо мумии молодой женщины (приблизительно 25 лет от роду) в шубе и парике, в камере обнаружены шесть оседланных коней игреневой или рыжей масти со сбруей в виде каких-то непонятных знаков, деревянная колода из лиственницы, заколоченная бронзовыми гвоздями. Содержимое захоронения указывало на знатность умершей: одежда из тончайшего шелка обрамлена толстым красным поясом.

Пишут, что такой пояс — знак воина и посвященного, а найденная в ее руках палочка из лиственницы — ритуальный символ. Такие палочки еще в добуддисткие времена считались орудием "сотворения мира" и вкладывались в руки высших божественных особ. Высокий головной убор с золотыми накосниками сложной формы говорит о магической силе женщины, которая, согласно древним поверьям, хранила тайну бессмертия.

"Принцесса" не относится ни к одной из известных монголоидных рас. У нее европейская внешность, рост около 170 сантиметров, анализ ДНК выявил ее гаплогруппу R1a — арийская кровь. 70 процентов восточных славян, по научным данным, принадлежат к этой гаплогруппе.

Два века спустя после погребения "алтайской принцессы" в кургане был похоронен воин-каракобинец (каракобинцы сосуществовали на Алтае с пазырыкцами, находясь в подчиненном положении). Благодаря этому и сохранилось захоронение "принцессы". Грабители удовольствовались погребением воина или побоялись беспокоить духов, охраняющих "принцессу".

Аборигены Алтая считают мумию своей прародительницей и называют ее принцессой Кадын, или Кыдын, которую почитали с изначальных времен. Руководитель движения за культурное возрождение Алтая "Белая вера" Акай Кыныев рассказал РИА Новости, что в татуировке, которую не смогли разгадать ученые, скрыта важная для человечества информация, но еще не пришло время, чтобы ее прочитать. Кроме того, алтайцы полагают, что женщина была жрицей и добровольно ушла из жизни, чтобы, находясь в погребальном кургане, защищать Землю от злых духов.

Коренные алтайцы убеждены, что "принцесса" является их прародительницей, археологи, потревожив ее прах, разгневали могущественных духов. Произошедшее вскоре после раскопок землетрясение алтайцы напрямую связывают с этим фактом и призывают вернуть мумию, иначе последуют новые катаклизмы. Утверждают, что после того, как ее увезли, участились лесные пожары и ураганы, а уровень самоубийств и заболеваемости стал заметно расти. В 2009 году недалеко от места, где нашли могилу принцессы, разбился вертолет с высокопоставленными чиновниками-браконьерами.

Татуировка молодой женщины с плато Укока покрывает обе руки от плеч до кистей. Наколки нанесены на некоторые фаланги пальцев обеих рук. Рисунки синего цвета хорошо выделялись на белой коже, однако сохранились они только на левой руке, на правой — лишь фрагменты на запястье и большом пальце. На левом плече изображено фантастическое животное— олень с клювом грифа, рогами оленя и козерога. Рога украшены головками грифов; подобная же голова помещена на спине животного, которое показано с "перекрученным" туловищем. Ниже в такой же позе изображен баран с закинутой назад головой; у его ног — сомкнутая пасть пятнистого барса с длинным закрученным хвостом.

Римский поэт Вергилий, которого в античности почитали за мага, писал: "Грифы — дикие птицы, которые водятся в Скифии, или животное, которое водится в гиперборейских местностях, постоянно приманивая к себе лошадей, но с целью вреда; оно имеет клюв, перья и четыре ноги; вид льва, орлиная голова и когти". Столкновение грифонов с лошадьми, по мнению Д.С. Раевского, в космологическом плане соответствует семантике конфликта двух миров: хищник из нижнего, хтонического мира против травоядных, символизирующих средний мир.

Существует также мнение, что на татуировке были изображены Архар и Ирбис — тотемы ее рода. По легенде, Снежные Барсы охраняют дорогу в Шамбалу, страну, которую алтайские аборигены называли Беловодьем. Они считают Ирбиса священным животным и никогда на него не охотились.

В настоящее время мумия хранится в музее Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске, что является причиной многолетнего конфликта между учеными Алтая и Новосибирска. Общественность и руководство Республики Алтай выступали за возвращение "принцессы Кадын", новосибирцы возражали из-за отсутствия в республике необходимых условий для хранения уникальной находки.

В 2009 году "Газпром" выделил 250 миллионов рублей на реконструкцию Национального музея имени Анохина в Горно-Алтайске. Здесь к 2012 году обещают возвести мавзолей в виде погребального кургана. В зале, расположенном ниже уровня земли, посетители смогут увидеть саркофаг с мумией, накрытой стеклянной вакуумной капсулой.

Серия сообщений "Артефакты":

Часть 1 - О чем умалчивают ученые

Часть 2 - Отпечаток "колеса" в каменноугольных песчаниках

...

Часть 6 - Артефакт -аэродром древних цивилизаций ?

Часть 7 - Странное дело - Великаны. Пропавшая цивилизация [31/08/2012]

Часть 8 - Священные земли Алтая. Алтайская принцесса.

Часть 9 - Тайна цивилизации "Овна"

Часть 10 - На брянщине, где жили суровые древние славяне, черный археолог нашел настоящий клад.

Часть 11 - Искатели: Рязанский Стоунхендж

Часть 12 - Мумию "алтайской принцессы" вернули на родину после 17 лет переговоров

|

Метки: алтайская принцесса |

Понравилось: 1 пользователю

Мир согласно Монсанто (Видео) |

Страна: Франция

Год выпуска: 2008

Жанр: Документальные фильмы

Перевод: Любительский (одноголосый)

Режиссер: Мари-Моник Робин

Продолжительность: 01:49:00

«Еда — это власть!Мы используем ее, чтобы изменить поведение людей. Некоторые назовут это подкупом. Нам все равно, извиняться мы не намерены».

Катерина Бертини, (Catherine Bertini)

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, бывший помощник советника министра сельского хозяйства США.

Фильм Мари-Моник Робин — разоблачительный удар по всем сторонникам ГМО, биотехнологий и глобализации. Ложь, подтасовки, контрабанда, угрозы, геноцид — вот небольшой набор, который сегодня используют выходцы дома Рокфеллера в сумасшедшей надежде мирового контроля над продовольствием, а соответственно над каждым живущим на нашей планете.

В мире народился монстр.

Он шагает, подминая под себя государства и страны. Для него не существует преград в виде государственных границ и территорий.

Он заставляет людей заканчивать жизнь самоубийствами и выбрасывает их из домов целыми посёлками и деревнями.

Он заставляет блеять перед камерами и врать в оправдание своего малодушия и ничтожества самых высших чиновников разных государств.

Он уничтожает всё живое на планете и заливает её ядом.

Там где он прошел — отравлена земля, лишь миллиарды долларов прибыли получит кучка нелюдей, для которых жизнь всего живого — пустые слова, главное: деньги и глобальная власть.

О нём знают и молчат все заинтересованные — кто из страха, кто в надежде урвать пару центов, тем более, что на первый взгляд он щедр. Те же, кто уже был "облагодетельствован его милостью", требуют прикончить его, пока он не уничтожил всё живое.

Имя ему — транснациональный биохимический концерн Монсанто.

Думаете, Вас это не касается? Заблуждаетесь. Вы уже сегодня это едите, это трансгенная еда, другой, к сожалению, с каждым днём становиться всё меньше и меньше. Но дело даже не в этом, а...

Доп. информация: ...в фильме рассказывается о транснациональной корпорации Монсанто и её технологиях связанных с ГМО и не только. Получение ГМО связано со «встраиванием» чужого гена в ДНК других растений или животных с целью изменения свойств или параметров последних. Что при этом происходит, а также как происходит масштабное распространение трансгенных растений в мире и какую роль при этом выполняют известные политики, учёные, рекламные агентства, и т.п. организации, прыгающие под бубен таких компаний как Монсанто — раскрыто в этом фильме.

Фильм Мари-Моник Робин — разоблачительный удар по всем сторонникам ГМО, биотехнологий и глобализации. Ложь, подтасовки, контрабанда, угрозы, геноцид — вот небольшой набор, который сегодня используют выходцы дома Рокфеллера в сумасшедшей надежде мирового контроля над продовольствием, а соответственно над каждым живущим на нашей планете.

Серия сообщений "ГМО":

Часть 1 - Вопросы - ответы о ГМО

Часть 2 - О запрещении ГМО в России

...

Часть 6 - ГМО оккупирует Россию

Часть 7 - Ешьте дети ГМО, будете бесплодны

Часть 8 - Мир согласно Монсанто (Видео)

|

Метки: гмо |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

ЛАЖЕНИЕ ЛАДОНЯМИ |

|

Процитировано 8 раз

Понравилось: 5 пользователям

Кронид Александрович Гоголев — известный резчик по дереву |

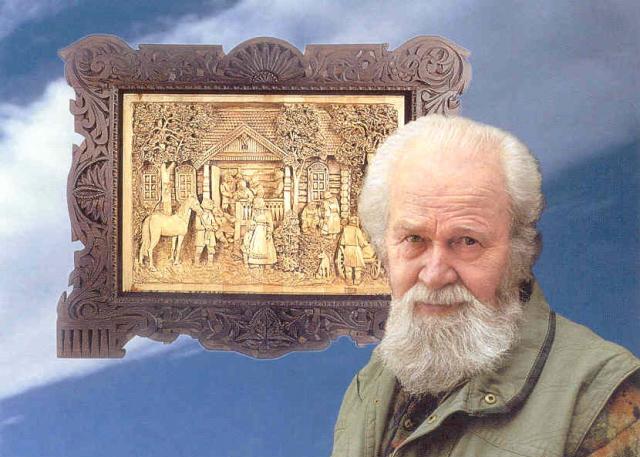

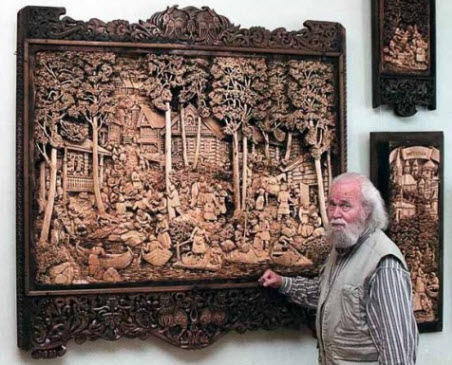

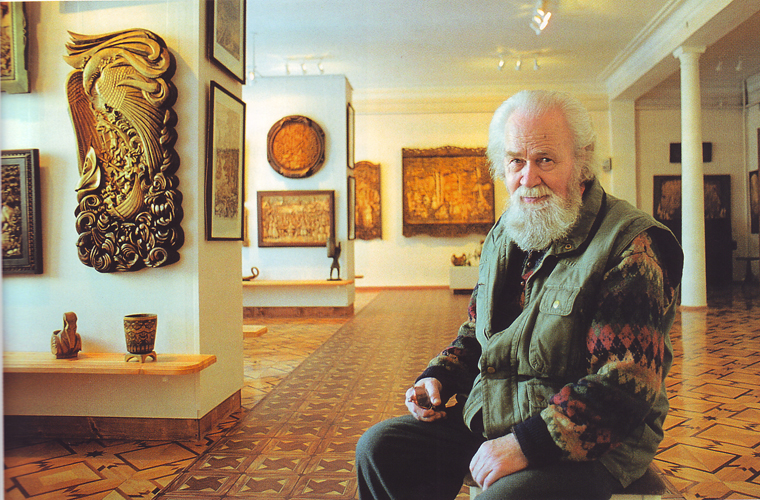

Гоголев Кронид Александрович

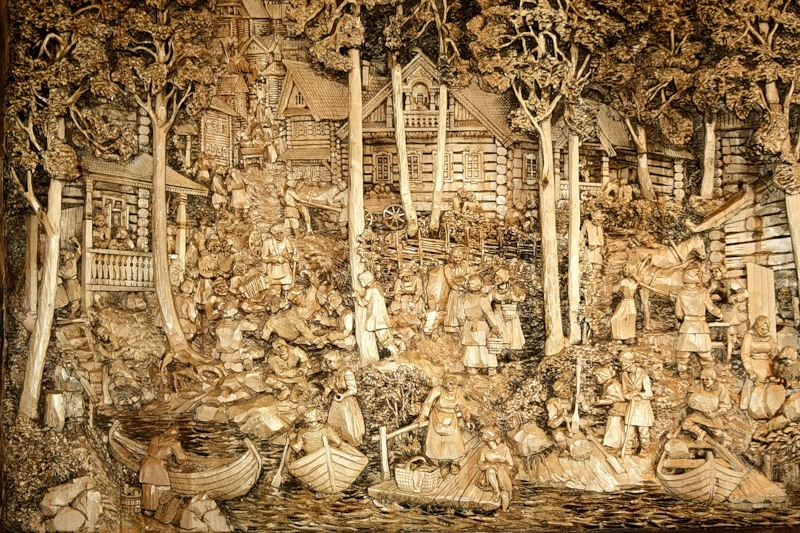

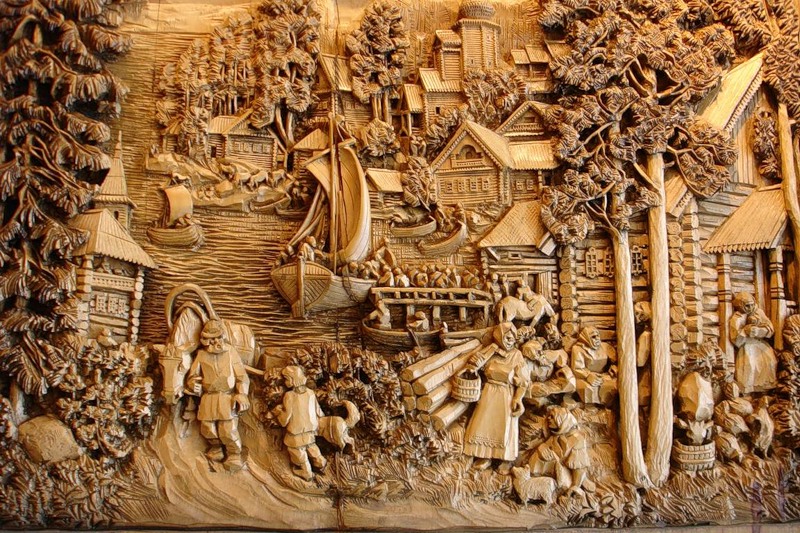

Кронид Александрович Гоголев — известный резчик по дереву, а также мастер рельефной резьбы по дереву.

Работы Гоголева посвящены в основном русскому северу, северной природе, народному быту. Кроме сказочных сюжетов, у художника много работ посвящённых Сортавале, Петрозаводску, Валааму, есть также и библейские сюжеты (работа — «Тайная Вечеря»).

Кронид Александрович родился 13 июля 1926 года в Новгородской губернии. Отец, бывший священник, дал ему редкое имя Кронид. Совсем еще мальчишкой в шестнадцать лет он ушел на фронт. Принимал участие в боях за освобождение Ленинградской области, Эстонии, Польши, Восточной Пруссии. Дошел до Германии. Получил ранение, контузию. Был награжден многими боевыми наградами. Демобилизовался в 1950. Через три года поступил в Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище. Получив хорошую педагогическую подготовку, он уехал по приглашению в Карелию. В поселке Кестеньга проработал четыре года. В 1961 переехал в город Сортавала. Одновременно преподавал в школе и студии самодеятельных художников , работал художником-оформителем, а так же заочно учился на художественно-графическом факультете университета имени Герцена. В сентябре1967 года Гоголев организовал детскую художественную школу, прославившую Сортавала и своего талантливого директора на всю страну. 20 лет Кронид Александрович отдал этой школе.

В 1984 году в Москве прошли две его персональные выставки. И о Гоголеве заговорили. "Это открытие! Это возрождение утерянных достижений русской школы резьбы по дереву, но на новом уровне!", – таково было мнение специалистов. И вскоре Кронид Александрович стал членом Союза художников СССР. С тех пор его произведения можно увидеть на выставках не только в России, но и за рубежом.

Работы Кронида Гоголева объединяет особое трепетное отношение ко всему, что создано природой. И в тоже время в каждой из работ, созданных мастером, есть свои уникальные особенности. Он умеет виртуозно использовать пластику, фактуру, теплоту дерева, умеет выделить в глубоких многослойных рельефах из липы или ольхи могучую природную силу. Как правило, резная композиция выполнялась художником на специально подготовленном липовом щите, в монолитной технике — без применение клееных деталей. Большую работу художник проводил с оттенками дерева, в частности, добиваясь необходимого впечатления для работ, посвящённых зимнему времени.

Кажется, что его картины, вырезанные из дерева, «звучат». В них можно услышать неторопливую речь людей, сказочных персонажей, наблюдать за умиротворенным плеском волн, шумом ветра в парусах рыбацких лодок, чувствовать аромат соснового леса. В его работах передается тесная связь человека с природой, внимание к каждой детали. Художник открывает нам духовный облик северных жителей, тонкое понимание деревенской и городской жизни в провинции.

Кронид Александрович стремится передать свои чувства, создавая широкие, незамкнутые, многосоставные композиции, которые подчеркивают глубину и важность каждого мгновения жизни человека. Многим дано познать мир в чувствах, но не многим удается воссоздать его в творчестве. Дерево в его руках поет просто, искренне, задушевно, от всего сердца.

Вырезанные из дерева картины посвящены Карелии, есть картины-иллюстрации к карельскому эпосу "Калевала". Многие работы мастера посвящены народному быту северной деревни с его своеобразной красотой и мудрым жизненным укладом, со сложившимися многовековыми традициями и простыми, будничными делами. Вырезает художник и фигурки сказочных персонажей, и предметы быта – светильники, подсвечники, оправы для часов. Для сюжетов своих работ он часто выбирает виды городов и местностей (иногда вымышленных).

У Кронида Александровича Гоголева много наград и мирного времени. Он Кавалер ордена «Знак почёта», ордена Дружбы народов, ордена Святого благоверного князя Даниила Московского.

Серия сообщений "Позитив":

Часть 1 - Помни о своих корнях

Часть 2 - Любовь - это то, что нельзя понять головой, ее нужно почувствовать сердцем.

...

Часть 9 - Пословицы и поговорки (разные)

Часть 10 - ПОЗИТИВ!!! Исполнение песни Емелина детьми

Часть 11 - Кронид Александрович Гоголев — известный резчик по дереву

Часть 12 - Пишет Михаил Задорнов-ВАРЯГИ (часть II)

Часть 13 - Пишет Михаил Задорнов-ВАРЯГИ (часть I)

...

Часть 16 - НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СЕМЬЕ

Часть 17 - Увидеть ветер

Часть 18 - Мы - Русы! А не прилагательные к кому-либо или чему-либо

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

ХЛЕБ НА СТОЛ - ТАК И СТОЛ ПРЕСТОЛ |

Славянские обычаи трапезы.

В традиции трапеза, обрядовое застолье сопутствует каждому обряду годового и родового круга – будь то родины или Масленица, поминки или Сочельник. На каждый ритуальный случай имеются особые обрядовые блюда, символика которых отвечает магии момента, слова-приговоры, установленное количество яств и участников.

Почему трапеза так важна на мистическом плане? Почему, приехав из путешествия, или просто после многотрудного дня в городе, мы первым делом тянемся отведать чего-нибудь домашнего — «заземлиться» частичкой родного дома? Пища – то, что мы напрямую впускаем в себя, вместе с веществами мы усваиваем полевую информацию, и эти малоизученные наукой вещи очень хорошо известны в традиционных культурах. «Наговорить» на еду или питье – верный способ исцелить или навредить человеку, совместная трапеза – древний знак единения и доверия (отсюда брудершафт).

Такая неотъемлемая часть трапезы как СТОЛ – занимает в традиционной картине мира весьма видное место. В крестьянской избе стол так же важен, как печь и Красный угол, он широко задействован в обрядах и с ним в народе связано множество поверий. При новоселье в пустую избу первым из мебели вносили стол, после чего молились на четыре стороны и продолжали переезд. Красный угол (полочка с иконами и семейными святынями, позже – с фотографиями предков) упомянут не зря: стол в избе издревле ставится под ним и является  продолжением мира Божественного в мире людском. «В доме стол – Божий престол», «Стол – ладонь Бога» — гласят русские пословицы. Таким образом, всё, что оказывается на столе – предлагается Богу, освящается Им и уже потом разделяется на трапезе всеми членами семьи. Этим представлением объясняются многочисленные старинные запреты в поведении за столом: нельзя неуважительно и шумно вести себя, садиться обедать грязным, в шапке, смеяться, скрещивать ноги, нерачительно обходиться с едой, большой грех садиться или класть ноги на стол. (На столе лежит только покойник – готовящийся отправиться в горний мир.)

продолжением мира Божественного в мире людском. «В доме стол – Божий престол», «Стол – ладонь Бога» — гласят русские пословицы. Таким образом, всё, что оказывается на столе – предлагается Богу, освящается Им и уже потом разделяется на трапезе всеми членами семьи. Этим представлением объясняются многочисленные старинные запреты в поведении за столом: нельзя неуважительно и шумно вести себя, садиться обедать грязным, в шапке, смеяться, скрещивать ноги, нерачительно обходиться с едой, большой грех садиться или класть ноги на стол. (На столе лежит только покойник – готовящийся отправиться в горний мир.)

Оставлять пустую, грязную посуду и посторонние вещи на столе – по русскому «фен-шую» не годится. До сих пор бытует примета: допитые бутылки на стол не ставят, а убирают под стол. С тою же целью привлечения изобилия в сакральные моменты года (Масленица, Новый год и

др.) на праздничный стол ставят как можно больше блюд. В незастольное время на столе всегда оставляют «хлеб-соль» — завернутый в полотенце хлеб и солонку.

Садятся за трапезу тоже не как попало, а по чину. Во главе стола (под святыми) – конечно, глава семьи, старший мужчина. Далее — по убыванию возраста и заслуг. Почетных гостей сажают подле хозяина. Мужской пол занимает лавку у стены, женщины – приставную. Если народу много, то сперва обедают кормильцы-мужчины, а во вторую смену женщины. Что до детей, то их участие в общей трапезе могло начинаться в разное время, здесь областные традиции разнятся. Где-то детки приобщаются к семейному обеду сразу же, как только переходят на твердую пищу. В других областях ребятишки кушают отдельно, пока не входят в сознательный возраст, когда смогут соблюдать за столом чинное поведение,

принятое у взрослых.

Среди обрядов, связанных со столом, большую долю занимает Обход. Обойти стол – в ритуальном смысле значит обойти Мировую гору, Столб, держащий все три Мира, — приобщиться к их силе и закрепить новое состояние, например брак. Обход молодых вокруг стола – один из ключевых элементов народной свадьбы, соответствующий обходу аналоя на церковном венчании (предметом обхода может служить и другой сакральный объект: дерево, огонь, хлебная дежа, церковь). На крестинах повитуха или божатка (крестная мать) обносит новорожденного вокруг стола, приобщая его к семье и дому. Также вокруг стола или его ножки обносят новокупленную скотинку. При трудных родах роженице советуют обойти вокруг стола или дежи – по солнцу, т.е. по часовой стрелке.

Повседневная трапеза – не менее сильное средство магического единения семьи, чем обрядовая. Ведь это наш ежедневный ритуал, и каждый день мы можем добавить грошик в копилку семейного лада, а можем устало и безразлично отмахнуться. Приметьте, как проходит завтрак или ужин в вашей семье: ждут ли всех, чтобы начать кушать? Кто главенствует за столом? Как рассаживаются домочадцы и почему? Делаются ли знаки уважения старшим? Какой тон преобладает в беседах? Нет ли навязчивой тяги включить телевизор? Благодарят ли хозяйку за труды? Как заканчивается трапеза?

Если ответы на эти вопросы вас радуют – значит, всё благополучно. Значит, вы унаследовали обычаи домашнего застолья, которыми в современном мире мало кто владеет. К сожалению, чаще застольные привычки складываются стихийно и не всегда способствуют укреплению отношений в семье. В этом случае стоит их подкорректировать. Вот несколько советов, основанных на традиционных нормах поведения за столом:

-

Отец семейства сидит во главе (торце) стола. Это место контроля и влияния. Вы удивитесь, насколько архетипично глубоко и умиротворяющее такое зрелище. Данная посадка поможет и самому мужчине, если он не во всём готов принять роль главы семьи.

-

Пока семья собирается, никто не начинает есть, даже если тарелки уже наполнены. Первую ложку поднимает старший, и это служит знаком к началу обеда.

- В традиционном укладе немыслима еда без молитвы. Думаю, в этом месте статьи многие внутренне сжались: «вот, сейчас нам будут навязывать патриархальное благочестие». Отнюдь! Ваш быт должен быть органичен именно вашей душе. Но дело в том, что современная наука подтверждает факт, давно известный традиции и нашей интуиции: еда и вода впитывает и переносит информацию. А через еду этот полевой посыл передается съевшему ее. Страшно представить, что «услышал» ваш обед за долгое путешествие к тарелке! О чем ругаются повара на кухне чистенького ресторана? Какой дух витал в скотобойне, где зарезали эту свининку?.. Все эти голоса вы можете нейтрализовать добрым словом над своим столом! Пусть оно будет неканоническим, коротким, но сказано со значением. Благословленная еда радует и питает не только тело, но и душу, гармонизирует энергетику. Также добрый наговор снижает риск от противоприродных добавок, таких как химические усилители и ГМО.

Делюсь с вами своей короткой молитвой:

Будь сия страва

Чиста и здрава,

От Богов да Земли даждена.

Хлеб да соль!

Ответ домочадцев: — Жива хлеба ести!

Молитву можно произносить про себя, если вы не дома. На семейном обеде один из супругов, кто более к этому склонен, освящает весь стол, говоря слова вслух. Раньше это было дело старшего мужчины как духовного лидера семьи, в наших же условиях это бывает и женщина – нашему полу вообще больше свойственно поддерживать цикличный обиход, беречь обычаи и т.д.

-

Хотя бы один прием пищи совершайте вместе всей семьей. Особенно это выполнимо в выходные. Меня до сих пор греет вспоминание о неспешных воскресных утрах детства, с солнцем, смехом и сырниками. Подарите своей семье такие воспоминания!

-

Постарайтесь воздержаться от телевизора! За столом образуется круг из членов семьи, это та редкая пора, когда мы в одной комнате и за одним занятием. Какая передача может быть важней единения с близкими?

-

Приучайте ребенка за столом, как и в других сферах жизни, уважать старших, уступать и делиться, вместо того, чтобы считать себя центром вселенной. В будущем вы пожнете добрые плоды такого подхода.

-

Раньше трапезу заканчивали так же, как и начинали – все вместе и с добрым словом благодарности. «Ломать стол» — вставать вразнобой – считалось крайне невежливо, поевший оставался за столом, пока не покушают старшие. При современном ритме жизни это едва ли выполнимо. Однако такой завершающий жест как благодарение хозяйки и легкий поклон всем участникам – придаст трапезе цельность и эмоциональную законченность.

- Пищевые отходы, особенно хлеб, муку и семена – желательно возвращать в природный круговорот. Это символический залог возобновления достатка, плодородия в нашем доме и на нашей Родной земле.

(Вересень 2010)

Приведенные иллюстрации:

1 - "Русская трапеза (крестьяне за столом)". Рисунок 2-й пол. ХIХ века

2 - "Семейный обед". Роспись на крышке хлебницы. Архангельская обл., сер. XIX века

3 - Семья поволжской народности Мокша, 1920-е гг. Из фондов Мордовского краеведческого музея

4 - Обряд на Коляду, призывающий изобилие в наступающем году: все яства собираются на столе горой и хозяин избы прячется за ними. Архив общины "Славия", 2004

5 - Обрядовый каравай с добавлением желудевой муки, архив общины "Родолюбие".

Метки: славянство |

Процитировано 6 раз

Про Квантовый Переход |

Вы, наверное, уже наслышаны о грядущих событиях... сейчас завершается первая четвёрка лет, начиная с 7 января 2008 года, момента начала Квантового перехода, и кульминацией первого этапа будет первый Пик или первая Волна Квантового перехода в декабре 2012 г.

У планеты Земля или Гайи произойдёт открытие возможности ухода в четвёртое измерение, правда из третьего измерения она не исчезнет, а несколько лет просуществует, постепенно повышая свои вибрации и проходя изменения на физическом плене, для полного ухода из третьего измерения.

Те люди, которые расширяют своё сознание и повышают свои вибрации, тоже откроют для себя, как и Гайя, четвёртое измерение и выше, и тоже постепенно начнут уходить из трёхмерного мира – мира низких вибраций. Уход этот не будет мгновенным, так как физическому телу надлежит измениться под новые условия существования.

Во время Квантового перехода, до его последней третьей Волны, на планете будут существовать люди в разных состояниях, от самых низких, до самых высоких вибраций.

Первая Волна Квантового перехода предназначена для открытия возможностей видения четвёртого измерения в первую очередь народам Святой Руси, которых Сам Создатель избрал для осуществления планетарной миссии – быть передовым отрядом, чтобы показать всем людям Земли какой путь надлежит пройти человечеству и какое направление развития является верным и согласуется с Канонами Мироздания и тем предназначением, что Создатель дал людям.

Сейчас на планете Земля воплощены люди – это Сущности пришедшие пройти Квантовый переход, но, к сожалению, не все они пробудили своё сознание до понимания своей миссии, а исходя из этого, все люди разделятся на четыре потока:

ПЕРВЫЙ – люди осознали, кто они есть, и они уходят с Землёй в четвёртое измерение и выше, в зависимости от своих способностей и развития, Земля это их дом, дом ШЕСТОЙ расы (сейчас заканчивает существование ПЯТАЯ раса), эти люди отряд Сил Творения или Созидания - Светлые Силы.

ВТОРОЙ – люди выбравшие путь Тёмных, противники Светлых, эти люди духовно деградировали, и они составят отряд Божественных Сил Сдерживания.

ТРЕТИЙ поток – люди, заигравшиеся в трёхмерной иллюзии и не смогшие подняться до осознания своего пути и предназначения, они, скорее всего, умрут и их переместят в другую Галактику на повторное обучение от уровня человека-животное до уровня человека-СоТворца.

И последний, ЧЕТВЁРТЫЙ поток – это "паразиты", которые не приносят пользу никому, они будут "переплавлены" и их энергетическая матрица полностью стёрта.

Сейчас от народов планеты Создатель ждёт пробуждения от сна в иллюзии Материального Мира. Люди, для выполнения своего предназначения, должны стряхнуть этот сон и осознать кто они есть, зачем они здесь, и что им надлежит сделать для правильного прохождения Квантового перехода.

Это трудно, трудно многим поверить, что наступают такие времена и события, которых никогда не было на протяжении всего существования человечества и не только Пятой расы, но и предыдущих.

Явление Квантового перехода – уникальное событие, оно позволяет перейти всем людям в Высшие мерности существования не через физическую смерть и расставание с физической оболочкой, а перейти при полном сознании и контроле себя и окружающего Пространства. Для этого необходимо изменение тела под новые условия существования в мирах Высших плотностей.

Это изменение – трансмутация, она затронет всё Пространство и весь физический мир. Изменится сама планета Земля и всё, что принадлежит ей, также изменится и человек, иначе он просто будет не совместим с новыми условиями своего существования в плотностях высших мерностей.

Трансмутация массово началась у людей Святой Руси с 2010 г. Внимательные к себе люди смогли заметить, что температура их тела на некоторые промежутки времени имела отклонение от обычной нормальной температуры тела 36,6°С. Она снижалась и до 35,8°С, при этом человек ощущал себя вполне здоровым, сильным и полным энергии. Это было не болезненное состояние, а одна из фаз трансмутации по перестройке организма.

Во время первой четвёрки лет Квантового перехода люди проходят подготовку к первой Волне открытия высших мерностей. Подготовка эта идет, во-первых, на энергетическом уровне. Под действием повышения вибраций Пространства, человек трансмутирует (изменяется, перестраивается) и повышаются его вибрации в гармонии с изменением Пространства. Во-вторых, изменившаяся энергетика человека затрагивает и изменение его физической оболочки, повышая её вибрации и разуплотняя физическое тело.

Для осуществления правильной трансмутации человеку необходимо много энергии, а ту энергию, что человек получает через питание биологической пищей, будет явно недостаточно, поэтому трансмутация, её определенная фаза, выстраивает в организме человека энергетическую структуру по приёму энергии из Галактического пространства, беря на себя получение основной энергии напрямую.

В последнее время многие как взрослые так и дети, у которых включается всё больше и больше в работу энергетическая структура Галактического энергопитания, ощущают желание всё меньше принимать биологическую пищу, отказываясь от многих продуктов и сокращая количество её потребления, при этом не теряя физической силы, выносливости и бодрости.

Но многие люди, привыкшие жить на уровне низкого сознания в страстях и похотях, забывая о Духовном пути и самосовершенствовании, своими действиями блокируют правильное прохождение трансмутации, срывают её и задерживают, что не даёт им вовремя подготовиться к грядущим событиям.

Неоднократно Вознесенные Владыки через своих Посланников давали знания о пагубности потребления мяса, алкогольных напитков и наркотических веществ, так как они резко снижают достигнутые высокие вибрации и отбрасывают людей в прошлое – мир низких вибраций, который неуклонно уходит навсегда.

Для помощи в осознании происходящих событий, явления Квантового перехода, повышения энергетики людей, приходят Вознесенные Владыки и Сам Создатель и на протяжении последних лет они пытаются достучаться до закрытого сознания людей, пробудить их от сна в иллюзии третьей мерности.

Не пробудившись и не осознав происходящих явлений, человек не сможет попасть в ПЕРВЫЙ поток – Шестую расу, людей-СоТворцов, которые продолжат свой духовный рост на планете Земля в новых условиях существования до уровня Творцов – Седьмой расы.

Кто, в какой поток попадёт, всецело зависит от самих людей.

Создатель дал им свободу выбора, свободу принятия личного решения и проявления своего желания. Любой выбор, сделанный человеком, будет реализован. Потом пенять будет не на кого. Вся ответственность лежит на каждом, делающим свой выбор.

Сам Квантовый переход отменить невозможно, он затрагивает изменение не только людей, планеты Земля, но и всей Галактики. Для правильного его прохождения созданы каждому все условия полностью, где бы он ни находился и к какому бы народу не принадлежал. Все воплощённые люди приглашаются Создателем в Шестую расу. Осуществление этого остаётся за самим человеком.

Анатолий Беляев, Посланник Вознесенных Владык.

22.05.2012

Серия сообщений "Квантовый переход. ":

Часть 1 - КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД

Часть 2 - Квантовый Переход неизбежен

Часть 3 - Признаки Квантового Перехода

Часть 4 - Про Квантовый Переход

Часть 5 - НИЧТО НЕ СЛУЧАЙНО

Часть 6 - Сила благодарности

...

Часть 23 - Послание от Божественных Основателей.

Часть 24 - Рождество Святой Руси – Рождество Спасителя

Часть 25 - Мир после Квантового Перехода: мы живем в другом изМЕРении!

|

Метки: квантовый переход |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Странное дело - Великаны. Пропавшая цивилизация [31/08/2012] |

Кстати, рекомендую почитать книги Сергея Алексеева «Родина богов» и "Магический кристалл"

Там много интересного про Исполинов предков человечества и про ЯрТАР(янтарь) тоже

Серия сообщений "Артефакты":

Часть 1 - О чем умалчивают ученые

Часть 2 - Отпечаток "колеса" в каменноугольных песчаниках

...

Часть 5 - Технологии древних богов. Древние карты.

Часть 6 - Артефакт -аэродром древних цивилизаций ?

Часть 7 - Странное дело - Великаны. Пропавшая цивилизация [31/08/2012]

Часть 8 - Священные земли Алтая. Алтайская принцесса.

Часть 9 - Тайна цивилизации "Овна"

Часть 10 - На брянщине, где жили суровые древние славяне, черный археолог нашел настоящий клад.

Часть 11 - Искатели: Рязанский Стоунхендж

Часть 12 - Мумию "алтайской принцессы" вернули на родину после 17 лет переговоров

|

|

Процитировано 5 раз

Понравилось: 1 пользователю