В Польше и странах Балтии 26 ноября началась командно-штабная фаза военных учений НАТО «Анаконда-2018», которая продлится до 6 декабря. Началу учений предшествовала проведенная 17-19 октября военная компьютерная ситуационная игра с участием оперативного командования Войска Польского, объединённого командования НАТО и штаба многонационального корпуса «Северо-Восток». В ходе игры были согласованы процедуры передачи ответственности за военную операцию от национальных командных структур к структурам альянса.

Этому предшествовали 7-16 ноября войсковые учения LIVEX на территории Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также в акватории Балтийского моря, включавшие организацию переправы через Вислу, тренировки боевой авиации по базированию на автодорогах, освобождение захваченного противником корабля в районе порта Гдыня в условиях применения оружия массового поражения. Была также проведена отработка действий при атаке морских судов газом нарывного действия. По легенде учений, отравляющий газ был распылён с воздуха над польским тральщиком «Dabie».

Американская гаубица на учениях

Ряд эпизодов «Анаконды» были организованы в польских городах Белосток, Хелм и Велбарк. В граничащем с Белоруссией Белостоке впервые было отработано принудительное отселение гражданского населения из зоны боевых действий. Такую тактику применял в 1941 году вермахт, чтобы скрыть концентрацию своих войск у советских границ. На официальном сайте НАТО сообщалось, что в учениях «Анаконда-2018» принимают участие «около 12 500 военнослужащих в Польше и около 5000 военнослужащих в Эстонии, Латвии и Литве; были задействованы 5 тысяч единиц боевой техники, 45 кораблей и 150 самолётов и вертолётов.

Войска РХБЗ Польши

Задачей учений по официальной версии НАТО была проверка совместимости Вооруженных сил Польши с войсками 10 союзников по НАТО: Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Турции и Соединенных Штатов». Учениями командует глава оперативного командования Вооружённых сил Польши генерал-майор Томаш Пиотровский.

Ключевыми учебными мероприятиями ANAKONDA, как сообщается на сайте НАТО, является форсирование рек, учения подразделений химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, военно-полевой медицины и боевые стрельбы в исполнении польских и американских подразделений.

Танки на учениях НАТО

Обращает на себя внимание несоответствие большого количества задействованной в ходе учений боевой техники относительно малому числу военнослужащих (12500 в Польше и 5000 в странах Балтии). Возможно, такие цифры названы для того, чтобы избежать необходимости приглашения на учения иностранных наблюдателей (если число военнослужащих, участвующих в манёврах, превышает 13 тысяч, необходимо приглашать наблюдателей из соседних стран).

Российские ресурсы со ссылкой на мнение экспертов оценивают общую численность участвующих в учениях войск НАТО в 100 тысяч человек, что, безусловно, ближе к реальной численности войск. Достаточно бросить взгляд на карту развёртывания «Анаконды-2018», чтобы понять, что в ходе этих учений отрабатывается окружение и последующее концентрическое наступление на «Калининградский особый район» России, включая отражение возможного контрудара из Белоруссии. Конечная цель – захват Калининграда.

Во время учений отрабатывается взаимодействие военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО. По информации польского издания Rzeczpospolita, после трудных переговоров с американскими военными было достигнуто согласие об участии в учениях 450 «ополченцев» из неправительственных военизированных организаций, вооружённых макетами стрелкового оружия.

Отселение гражданского населения из зоны боевых действий в городских условиях вызвано, как можно предположить, отработкой современных тактических приемов Urban Warfare – городской войны. На сайте американского Института современной войны Академии Вест-Пойнт создан специальный подраздел Urban Warfare Project, где публикуются десятки статей, посвящённых особенностям Urban Battlefield, то есть городского театра военных действий. Так, «готовить армию к городским боям» призывают в опубликованной весной 2018 года статье офицер действующего резерва военной разведки Джон Амбл, воевавший в Ираке и Афганистане, и майор Джон У. Спенсер, участник двух войн в Ираке. Они ссылаются на начальника штаба сухопутных войск армии США генерала Марка А. Милли, считающего, что «американская армия, вероятно, будет сражаться в городских районах».

Режим повышенной секретности и нежелание американских военных допустить к участию в учениях польских ополченцев, скорее всего, связаны с отработкой подразделениями НАТО современной военной концепции мультидоменной войны (Multi-Domain Battle), то есть одновременных военных действий в пяти «доменах» – на суше, на море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Детали этой подготовки держатся в секрете.

С высокой вероятностью в ходе учений отрабатывалась также новая тактика американской пехоты – «сетевое роение» (Networked Swarming), которая позволяет отдельным подразделениям вести автономные боевые действия без применения электронных устройств, в условиях мощных средств РЭБ потенциального противника.

Эта тактика основана на так называемой стигмергии, то есть заранее отработанных децентрализованных действиях диверсионных и штурмовых групп, в том числе в городских боях. Мультидоменная стигмергия позволяет создавать самоорганизующиеся боевые «стаи», которые функционируют без электронных сообщений.

Именно с отработкой современных тактических приёмов городской войны, надо полагать, связано практическое отсутствие каких-либо сообщений о том, как реально проходят учения «Анаконда-2018» в отличие от широко освещавшихся в европейских СМИ учений «Единый трезубец - 2018», которые проходили на территории Норвегии и показали не слишком высокую слаженность действий между различными национальными контингентами НАТО.

Инструктор Академии Вест-Пойнт майор Тревис Онищук сразу после окончания учений «Единый трезубец - 2018», 15 ноября, опубликовал на сайте Института современных войн гневную статью, в которой обрушился с суровой критикой на бытующие в американской армии порядки и нравы. «Наши наземные боевые силы не готовы к суровым реалиям борьбы против ближайшего противника, – писал Онищук. – Мы чувствуем успокоенность от своего превосходства в воздухе и неоспоримого контроля электромагнитного спектра, которые вряд ли сохранятся в серьезном боевом сценарии».

Джордж Фридман

О причинах такой неготовности ещё в 2014 году рассказал в своей резонансной статье From Estonia to Azerbaijan:

American Strategy After Ukraine глава агентства СТРАТФОР Джордж Фридман. «Если США решат пойти на конфронтацию с Россией с использованием военного компонента, им нужен стабильный периметр с как можно более широким фронтом, чтобы растянуть российские силы и снизить вероятность российского нападения на одном участке под страхом ответного удара на другом, – писал Фридман. – Идеальным механизмом такой стратегии может стать альянс НАТО, в составе которого находятся почти все важные страны за исключением Азербайджана и Грузии».

А далее Фридман предсказал сценарий учений «Анаконда-2018»: «Балтийский выступ длиной 145 километров от Санкт-Петербурга до Эстонии станет мишенью при дестабилизации России».

Со времени публикации статьи Джорджа Фридмана прошло четыре года, и за это время США и НАТО существенно продвинулись в создании примыкающей к границам России военной инфраструктуры и баз снабжения.

В 2018 году НАТО запланировало провести 106 совместных учений сразу на нескольких операционных направлениях Европейского ТВД. Кроме того, ещё 180 национальных учений проводятся в странах-членах альянса. Причём в учениях «Анаконда-2018» в наступательных операциях по захвату Калининграда сценарий допускает возможность применения ядерного оружия.

Агрессор вновь надвигается на Россию с Запада...

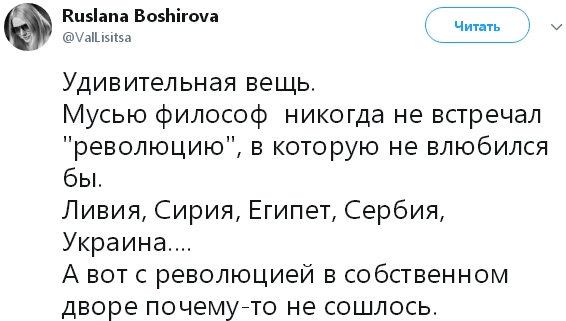

Заглавное фото: Twitter