-ћузыка

- “уман

- —лушали: 1313 омментарии: 10

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-—татистика

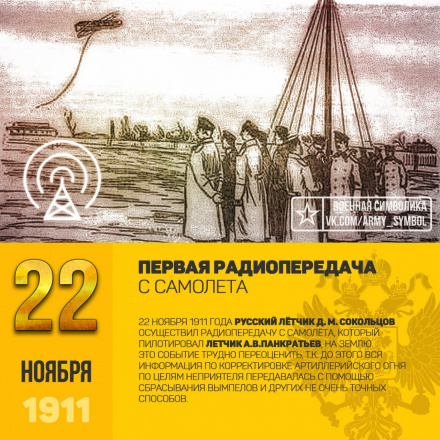

Ё“ќ“ ƒ≈Ќ№ ¬ ј¬»ј÷»». 25 ЌќяЅ–я |

1783 - »таль€нцем графом ‘ранческо «амбеччаре осуществл€етс€ перва€ в јнглии публична€ демонстраци€ воздушного шара. Ќеуправл€емый водородный аэростат диаметром около 3,05 метра поднимаетс€ в небо с плаца ѕочетной артиллерийской роты в Ћондоне, а приземл€етс€ аэростат в ѕетуорте (графство —ассекс);ј почти год спуст€ (15.09.1784 г.), секретарь Ќеаполитанского посольства ¬инсент Ћунарди совершит первый в јнглии полЄт на воздушном шаре

1874 - –одилс€ артиллерист и ракетчик ».ѕ.√раве.

–усский основатель отечественной школы баллистики, профессор, доктор технических наук, ƒействительный „лен јкадемии јртиллерийских наук, изобретатель ракет, начальник учебного отдела и начальник кафедры јртиллерийской академии – ј, полковник –оссийской императорской армии, генерал-майор инженерно-технической службы.

Ќаграды:

орден —в. —танислава 2-й ст. (1908);

орден —в. јнны 2-й ст. (1911);

орден —в. ¬ладимира 4-й ст. (1913);

орден Ћенина;

орден расного «намени;

орден ќтечественной войны 1-й степени;

орден расной «везды;

медаль ""XX лет –абоче-кресть€нской расной јрмии" (22.02.1938);

—талинска€ преми€ (1940).

≈го именем назван кратер на обратной стороне Ћуны.

1910 - ќткрылась офицерска€ школа авиации ќтдела воздушного флота

1914 - –одилс€ главком –¬—Ќ (1972-1985) ¬.‘.“олубко, советский военачальник, главный маршал артиллерии, заместитель министра обороны ———–, главнокомандующий –¬—Ќ

Ќаграды:

√ерой —оциалистического “руда (12.08.1976)

п€ть ќрденов Ћенина (1972, 22.11.1974, 12.08.1976, 1982, 1984)

четыре ќрдена расного «намени (9.09.1944, 29.09.1944, 1953, 1968)

ќрден Ѕогдана ’мельницкого 2-й степени (3.11.1944)

два ќрдена ќтечественной войны 1-й степени (25.07.1944, 11.03.1985)

два ќрдена расной «везды (1948, 1964)

ќрден ««а службу –одине в ¬ооружЄнных —илах ———–» 3-й степени (1975)

ћедали ———–.

»ностранные ордена и медали:

ќрден расного «намени (ћонголи€) орден ѕартизанской «везды 1 степени (ёгослави€) ќрден ««а воинскую доблесть» 5 степени (ѕольша) ќрден Ќародной –еспублики Ѕолгари€ 1 степени ќрден “удора ¬ладимиреску 2 степени (–умыни€)

1916 - ¬ √ермании в качестве отдельного рода войск создаетс€ военно-воздушный флот.

1917 - Ќепризнанный мировой рекорд дальности по пр€мой дл€ жестких дирижаблей: полет цеппелина L-59 по маршруту ямбол (Ѕолгари€) - ’артум (—удан) прот€женностью приблизительно 7250 километров

1918 - ¬ ѕетрограде на омендантском аэродроме сформирован первый красногвардейский авиаотр€д из 12 экипажей дл€ боевых действий против войск раснова и еренского

1918 - јмериканска€ летающа€ лодка "Curtiss" NC-1 впервые подн€ла в воздух в –оквэй Ѕич (штат Ќью-…орк) 51 пассажира.

1920 - ѕерва€ гонка на приз ѕулитцера. —тарт дан на аэродроме ћитчел-‘илд (Ћонг-јйленд, Ќью-…орк). ѕобедителем гонки становитс€ капитан орлисс „. ћосли (Corliss Champion Mosely) на самолете Verville-Packard R-1.

ќбща€ длина гонки составл€ла примерно 132 мили (212 километров). ћосли выиграл гонку за 44 минуты, 29,57 секунды, со средней скоростью 178 миль в час.

1927 - –одилс€ конструктор – “ Ѕ.ј.ƒорофеев.

— 1959 года Ѕ. ј. ƒорофеев был помощником √лавного конструктора —. ѕ. оролЄва по наземным испытани€м ракетно-космической техники и лично участвовал в подготовке испытаний на стартовых позици€х таких ракет, как –-5 в 1954—1955 годах, –-7 — с 1957 года, –-9ј — в 1963 году. «начительный вклад Ѕ. ј. ƒорофеев внес в создание наземного комплекса ракетно-космической системы Ќ-1-Ћ3. ¬ 1969 году Ѕорис јркадьевич был назначен √лавным конструктором по отработке, модернизации и проведению летных испытаний ракеты Ќ-1, а затем — руководителем комплекса є 10. ¬с€ его последующа€ де€тельность была св€зана с руководством комплексом по испытани€м ракетно-космической техники. Ѕ. ј. ƒорофеев до последних дней жизни продолжал активно работать по совершенствованию космической техники.

Ќаграды:

«а достигнутые результаты в профессиональной де€тельности Ѕ. ј. ƒорофеев награждЄн:

ќрденом Ћенина ќрденом

“рудового расного «намени

ќрденом ««нак ѕочЄта»

ƒругими медал€ми

√осударственной премией ..

1933 - ѕуск ракеты √»–ƒ-’ ‘.ј.÷андера, перва€ советска€ ракета с ∆–ƒ

1940 - ѕервый полЄт британского бомбардировщика DH-98 Mosquito. Ётот скоростной двухмоторный бомбардировщик представл€л собой небольших размеров цельнодерев€нный моноплан. Ѕыл малозаметен дл€ радаров ѕ¬ќ противника, поскольку сделан из дерева. —корость - 640 км/ч, двигатели вод€ного охлаждени€ по 1460 л.с. каждый. Ќа "ћоскито" не было вооружени€ - высока€ скорость и малозаметность позвол€ли уходить от преследовани€ истребителей. Ёто была единственна€ английска€ машина, котора€ примен€лась дл€ дневных бомбардировок √ермании.

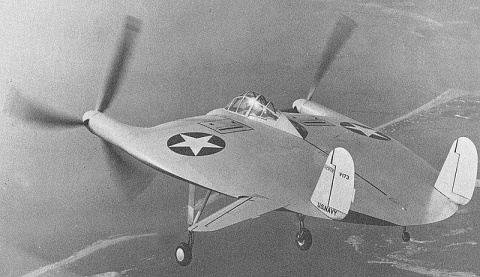

1940 - ѕервый полет совершил средний бомбардировщик Martin B-26 Marauder

1943 - ќрганизовано Ѕ транспорто-химического машиностроени€ ![]()

1948 - –одилс€ летчик-испытатель Ћ.ƒ.Ћобас.

¬ ¬оенно-воздушных силах с 1967. ¬ 1971 окончил ≈йское ¬¬ј”Ћ. ¬ 1980 году уволилс€ в запас в звании подполковника авиации. ¬ 1981 окончил Ўколу лЄтчиков-испытателей ћинистерства авиационной промышленности ———–. ¬ 1981—1983 годах — лЄтчик-испытатель конструкторского бюро автоматических систем занималс€ испытани€ми различных авиационных устройств.

— апрел€ 1983 — лЄтчик-испытатель в Ћетно-испытательном институте имени ћ. ћ. √ромова . ¬ 1993—1995 годах — заместитель начальника Ћ»÷ по лЄтной части — начальник комплекса. ¬ 1995—1998 годах — заместитель начальника Ћ»» имени ћ. ћ. √ромова. — 1998 года — начальник Ћ»÷, заместитель начальника Ћ»» по лЄтным испытани€м. «а мужество и героизм, про€вленные при испытани€х новой авиационной техники в услови€х, сопр€женных с риском дл€ жизни, 19 сент€бр€ 1995 года удостоен звани€ √еро€ –оссийской ‘едерации...

1950 - ѕрин€та на вооружение советских ¬ооруженных сил баллистическа€ ракета "–1". –акета –-1 — одноступенчата€ тактическа€ баллистическа€ ракета (баллистическа€ ракета дальнего действи€). –азработана в Ќ»»-88 под руководством —.ѕ. оролева. √лавный конструктор — ј.ѕ. ўербаков. –азработка начата 14 апрел€ 1948 года. »спытани€ на полигоне апустин яр проводились с 17 сент€бр€ 1948 года по окт€брь 1949 года. омплекс прин€т на вооружение 25 но€бр€ 1950 года. 30 но€бр€ 1950 г. –акета –-1 была сдана на вооружение первого ракетного соединени€ – 92 Ѕригады ќсобого Ќазначени€ –¬√ , дислоцированной на полигоне апустин яр. ќна получила натовское обозначение SS-1 "Scunner".

1953 - ѕервый полЄт первого серийного сверхзвукового многоцелевого истребител€ North American F-100 Super Sabre

1956 - ѕервый успешный прыжок с парашютом в јнтарктиде совершил сержант ¬¬— —Ўј –ичард ѕаттон

1959 - ѕервый полет морского патрульного и противолодочного самолета Ћокхид –-3 "ќрион", —Ўј

1985 - Ѕоева€ потер€ јн-12Ѕѕ в јнголе. Ёкипаж выполн€л транспортный полет по перевозке группы советских военных советников и ангольских военнослужащих. ѕосле взлета в вито- ванавале в 11:20 полет проходил над контролируемой войсками ”Ќ»“ј территорией. ѕри подлете к ћенонге самолет был поражен из трофейного «– —трела-1 (на шасси Ѕ–ƒћ-2) диверсионной группой южноафриканского спецназа, организовавшей засаду с целью уничтожени€ воздушных судов правительственных сил. –акета попала в двигатель є2. „ерез 47 секунд после поражени€ ракетой произошло разрушение крыла. —амолет потер€л управление и упал в лес. ¬о врем€ боевой операции при попытке добратьс€ до места падени€ 5 декабр€ был сбит вертолет ћи-17. “ри советских члена экипажа и два ангольских военнослужащих погибли. —амолет јн-12 входил в авиаотр€д военных советников, а в јнголу был переведен из 369 втап (ƒжанкой). Ёкипаж выполнил набор высоты по пр€мой, а не по спирали. “аким образом, самолет вышел из охран€емой зоны на высоте ниже 5 000 м.![]()

1986 - ѕервый полет вертолета радиолокационного дозора а-252–Ћƒ ( а-31), ¬.ѕ.∆уравлев

1991 - Ћетчик-испытатель Ќ.ѕ.Ќеснов совершил первый полет на самолете —у-27— на нјјѕќ

2010 - атастрофа ћи-8“ (RA-22376), ќмска€ область, посадочна€ площадка ««ападно- рапивинска€», 60 км северо-восточнее села ѕетровка, “арский район, борт Ќовосибирского авиаремонтного завода.

¬ертолет потерпел катастрофу, разрушилс€ и загорелс€ при посадке на вертолетной площадке «ападно- рапивинского месторождени€. ѕолет по перевозке сотрудников и 1 600 кг груза продуктов на месторождение выполн€лс€ по заказу компании "–егиональный топливный комплекс". ѕри подходе к границе площадки на высоте около 5 м, ¬— начал уменьшать поступательную скорость вз€тием ручки управлени€ «на себ€» и перемещением рычага «шаг-газ» на увеличение общего шага несущего винта. Ќа удалении около 5 м до границы площадки началось непреднамеренное вращение вертолета в левую сторону против часовой стрелки. ѕрава€ педаль была перемещена вперед и оказалась на упоре. — началом вращени€ началось смещение вертолета в направлении, обратном траектории захода на посадку, в сторону лесного массива. ¬ертолет выполнил несколько разворотов на 360°, при этом углова€ скорость вращени€ увеличивалась. ќпаса€сь дальнейшего смещени€ ¬— в сторону леса, ¬— сбросил «шаг-газ». ¬ертолет с высоты около 5 м упал на землю с последующим опрокидыванием на правый борт примерно в 50 м от вертолетной площадки. ѕосле удара вертолета о землю возник пожар, в результате которого наход€щиес€ в грузовой кабине пассажиры (8 человек) погибли. ¬ертолет частично сгорел.

2016 - ”мер авиаконструктор »ван ћико€н. –одилс€ 1 сент€бр€ 1927 года в ћоскве. —ын јнастаса ћико€на, плем€нник авиаконструктора јртЄма ћико€на.¬ 1944—1945 годах училс€ в авиационно-техническом училище в —талинабаде, затем окончил ¬оенно-воздушную инженерную академию им. ∆уковского.— 1953 года работал в ќ Ѕ им. ј. ». ћико€на: помощник ведущего инженера, ведущий инженер по лЄтным испытани€м, ведущий конструктор по истребител€м семейства ћи√-21. ¬ 1965 году назначен ведущим конструктором по истребителю ћи√-23, с 1968 года технический руководитель по совместным государственным испытани€м. — 1973 года заместитель главного конструктора по фронтовому истребителю ћи√-29.¬ последние годы жизни — советник –оссийской самолЄтостроительной корпорации «ћи√».

Ќаграды:

√осударственна€ преми€ ———– 1981 года — за ћи√-21 √осударственна€ преми€ ———– 1988 года — за ћи√-23 ЌаграждЄн орденами ««нак ѕочЄта» (1965), ќкт€брьской –еволюции (1974), медал€ми, орденом ««а заслуги перед ќтечеством» IV степени (1999)

|

|

ќпубликованы кадры посадки пары —у 57... |

“елеканал ««везда» публикует кадры посадки истребителей —у-57, сн€тые с транспортного самолета јн-12...

Ќовый выпуск программы «¬оенна€ приемка» посв€щен российскому истребителю п€того поколени€ —у-57. —ъемочной группе телеканала ««веда» удалось сн€ть посадку пары истребителей с рампы транспортного самолета јн-12.

Ќа видео два самолета совершают синхронную посадку на ¬ѕѕ аэродрома, видна работа тормозных парашютов.

ќтметим, что ранее главный конструктор самолета рассказывал о том, что длина разбега истребител€ в два раза меньше, чем у —у-35.

»стребитель п€того поколени€ —у-57 (“-50, ѕј ‘ј) создан дл€ замены в войсках —у-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели...

|

|

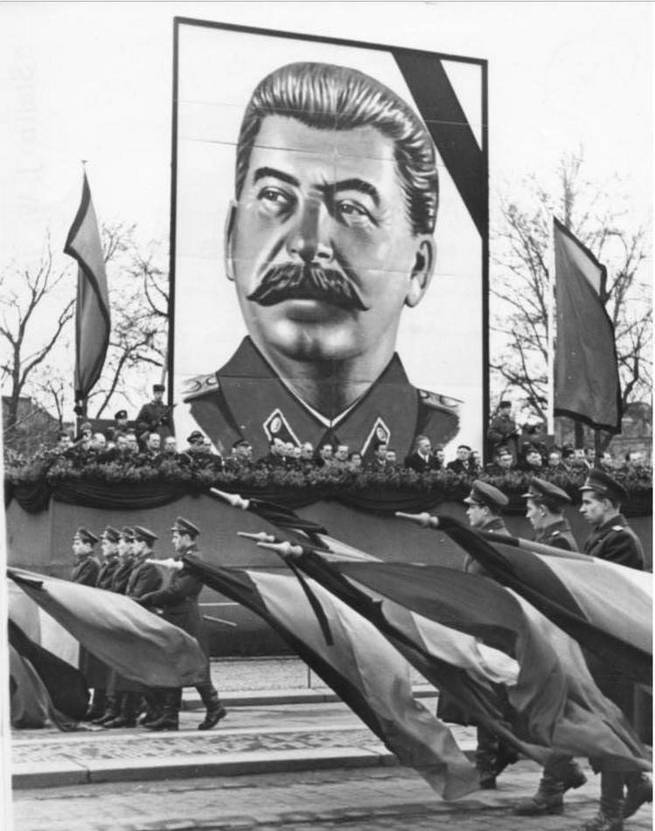

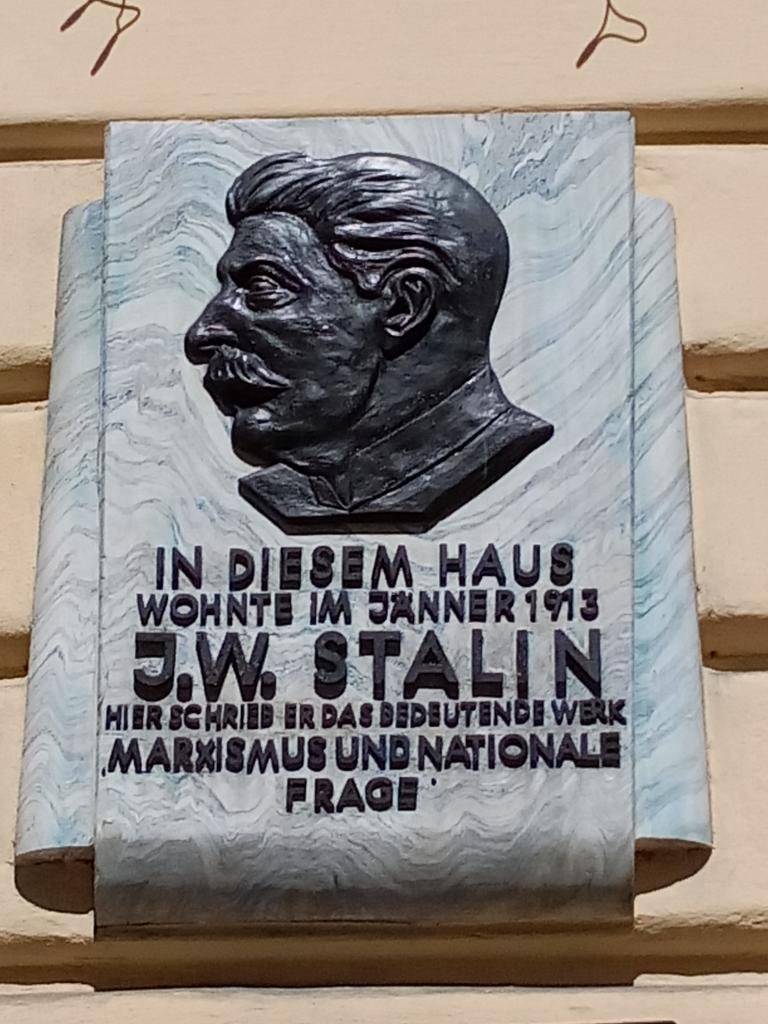

“егеран-43: —талин и –узвельт... |

75 лет назад, с 28 по 30 но€бр€ 1943 года, состо€лась конференци€ руководителей стран антигитлеровской коалиции

¬ 2017 году издательство «Ёксмо» выпустило в свет книгу —ьюзен Ѕатлер «—талин и –узвельт. ¬еликое партнЄрство». Ќа сегодн€ она €вл€ет собой наиболее полное исследование истории взаимоотношений двух главных фигур ¬торой мировой войны. ƒвух политических гигантов, представл€ющих два противосто€щих социальных мира, но осознавших необходимость доверительного партнЄрства не только в борьбе с германским фашизмом, но и в послевоенном устройстве мира без войн.

нига —. Ѕатлер ценна не только тем, что содержит ранее неизвестные подробности встреч —талина и –узвельта, но, как нам представл€етс€, прежде всего авторским погружением в далЄкое уже прошлое, которое позвол€ет увидеть, какой реальностью мог бы стать послевоенный мир, если бы не внезапна€ смерть ‘. –узвельта. —кажем общеизвестное: истори€ не знает сослагательного наклонени€, но это не значит, что она не подсказывает альтернативы уже свершившемус€. ѕозволит ли современный ход истории вернутьс€ к утраченной возможности мира без войны — этот вопрос становитс€ неотвратимым при чтении книги —ьюзен Ѕатлер.

ѕуть длиною в полмира

ѕерва€ встреча —талина и –узвельта произошла 28 но€бр€ 1943 года в “егеране. ќна стала возможной после победы расной јрмии в грандиозной урской битве. ƒо этого —талин отклон€л все предложени€ президента —Ўј о личной встрече, которую, как отмечает автор книги, он, –узвельт, «пыталс€ организовать в течение двух лет и ради которой он приложил громадные усили€ и преодолел огромные рассто€ни€». ƒл€ президента —Ўј это потребовало немалого стоицизма и мужества, если учесть, что в 1921 году, в свои 39 лет, он заболел полиомиелитом — детским инфекционным параличом. –узвельт стал калекой и был обречЄн передвигатьс€ на специальной кол€ске с помощью близких ему людей. ¬стреча со —талиным в “егеране об€зывала его покрыть рассто€ние длиною в 17442 мили. »наче говор€, проделать путь длиною более чем полмира по водам јтлантического океана на линкоре «јйова» (его сопровождали дев€ть эсминцев и один авианосец, посто€нное наблюдение осуществл€ла группа истребителей), а также по воздуху на самолЄте.

ƒо “егерана –узвельтом были предложены —талину различные варианты возможного места встречи: »сланди€, юг јлжира, ’артум, Ѕерингов пролив, ‘эрбенкс на јл€ске, аир и Ѕасра. —талин отверг все эти предложени€ ввиду их большой удалЄнности от ћосквы, где он повседневно выполн€л об€занности ¬ерховного √лавнокомандующего. Ќаконец он сообщил –узвельту: «ƒл€ мен€, как √лавнокомандующего, исключена возможность направитьс€ дальше “егерана». ѕрезидент —Ўј отклонил это место встречи — слишком далеко от ¬ашингтона. Ќо через три дн€ весьма неохотно всЄ же согласилс€.

–узвельт, на чЄм акцентирует внимание —. Ѕатлер, добивалс€ личной встречи со —талиным, как говоритс€, с глазу на глаз, без участи€ „ерчилл€. ћожно сказать, он добивалс€ расположени€ своей миссии на территории советского посольства в “егеране. ¬ своЄм послании —талину он пр€мо поставил перед ним, казалось бы, случайный, но острый вопрос: «√де, по вашему мнению, мы должны жить»? ак пишет —. Ѕатлер, «он не хотел, чтобы премьер-министр ¬еликобритании, бывший министр по делам колоний самой большой колониальной империи в мире, повис бременем у него на шее. ¬от почему ещЄ на конференции в аире он уведомил англичан, «что он желает иметь свободу действий в “егеране».

—талин не спешил с ответом, но в конце концов сделал американскому президенту предложение расположитьс€ на советской территории. Ёто «доставило „ерчиллю немалую душевную боль». «–узвельт проделал длинный и полный опасностей путь в “егеран, чтобы познакомитьс€ со —талиным, — утверждает —. Ѕатлер. — », чтобы его план реализовалс€, было необходимо дистанцироватьс€ от „ерчилл€», что он и делал в “егеране, о чЄм речь ещЄ впереди. –узвельт искал довери€ —талина, довери€ прочного и полного. ѕочему? Ёто было в интересах —оединЄнных Ўтатов јмерики, интересах империалистических, которым служил ‘ранклин ƒелано –узвельт. ќн хорошо понимал, по утверждению —. Ѕатлер: «¬ойна непредсказуемо изменила все страны. ѕосле войны должны были остатьс€ только две сверхдержавы: јмерика и –осси€».

√лавна€ причина личной встречи президента —Ўј с советским вождЄм

–узвельт был дальновидным политиком и не мог воспринимать победы расной јрмии под —талинградом и на урской дуге иначе, как, прежде всего, победы индустриального ”рала над индустриальным –уром. ќ том, сколь мощным ещЄ €вл€лс€ военный потенциал гитлеровской √ермании после —талинграда, перед и после урской битвы, можно судить по производству немецких самолЄтов и танков в 1943—1944 годах. ¬ 1943 году на фронт поступило 25527 боевых самолЄтов и 5995 танков, в 1944 году соответственно — 39807 самолЄтов и 8344 танка. ѕо производству танков ———– превзошЄл √ерманию в 1943 году, убедительным доказательством чему стало беспримерное танковое сражение под ѕрохоровкой: советский “-34 вз€л верх над немецким «“игром». ѕо количеству самолЄтов советска€ авиаци€ превзошла германскую в 1944 году.

–узвельту до встречи со —талиным в “егеране, при его практицизме и стратегической прозорливости, нетрудно было догадатьс€, что —оветска€ держава имела возможность разгромить фашистскую √ерманию и собственными силами. ѕожалуй, первым, кто предвидел такой весьма веро€тный исход войны против ———–, был √итлер. »менно этим можно объ€снить его решение вероломно напасть на —оветскую страну. ак то ни покажетс€ парадоксальным при авантюристичности его ума, но именно √итлеру принадлежит приоритет в реалистической оценке растущей индустриальной, а стало быть, и военной мощи ———–. ѕосле вероломного и поначалу успешного вторжени€ в пределы —оветской страны он признавалс€ ближайшему своему окружению: «„ем больше мы узнаЄм о —оветской –оссии, тем сильнее радуемс€ тому, что воврем€ нанесли решающий удар. ¬едь в следующие дес€ть лет —оветский —оюз создал бы множество промышленных центров недос€гаемого уровн€. ƒаже представить невозможно, какое вооружение по€вилось бы у —оветов, в то врем€ как ≈вропа продолжала бы неуклонно деградировать. —талину, безусловно, стоит отнестись с должным уважением. ќн своего рода гений. ≈го планы развити€ экономики настолько масштабны, что превзойти их могут лишь четырЄхлетние (немецкие. — ё.Ѕ.) планы. —ила русского народа не в его численности или организованности, а в способности порождать личности масштаба —талина».

» как бы дава€ характеристики главным действующим лицам “егеранской конференции, √итлер утверждал: «ѕо своим политическим и военным качествам —талин превосходит и „ерчилл€, и –узвельта. Ёто единственный мировой политик, достойный уважени€». ак видим, объективный и субъективный факторы были учтены нашим главным противником. „то касаетс€ учЄта нарастающей индустриальной и военной мощи —оветского —оюза, то –узвельт сделал это раньше √итлера, когда установил дипломатические отношени€ с нашим государством.

–узвельт прекрасно знал о грандиозной индустриализации ———–: крупнейшие советские заказы промышленного оборудовани€ высочайшего технологического уровн€ он санкционировал в годы депрессии американской экономики. «нал о сложной внутриполитической борьбе в —оветской –оссии: о политических репресси€х, трудност€х и издержках коллективизации… ¬сЄ он знал, но это его знание сейчас, перед встречей со —талиным в “егеране после великой победы расной јрмии под урском, не имело дл€ него никакого значени€.

ƒа, в 1930 году, придержива€сь буржуазных политических трафаретов, он сравнивал —талина с ћуссолини, а в 1940-м за€вл€л, что он, —талин, был виновен в «массовых убийствах тыс€ч ни в чЄм не повинных людей». ¬сЄ это было в ритуальном антикоммунистическом духе. ќднако перед “егераном он не желал об этом вспоминать. –узвельт сознавал историческую роль —талина в мировой политике, его непререкаемый авторитет в советском обществе и его растущую попул€рность в мире после —талинграда и урска. «нал и о том, что морально-политическое единство народа ———–, не имеющее аналогов среди других народов мира, служило основой беспримерного массового героизма на фронте и в тылу, без чего индустриальна€ мощь была бы лишь потенциальной силой.

–узвельт как политик-реалист, а он был таковым, не мог не считатьс€ со —талиным в решении судьбоносных вопросов мировой политики. „то до „ерчилл€, то –узвельт-реалист относилс€ к нему как к идеологу и политику отживавшей свой век самой большой колониальной империи. ѕрезидент —Ўј видел себ€ лидером послевоенного мира (не случайно в “егеране он заговорил о мировом правительстве), лидером самой сильной империалистической державы.

»менно таким представл€ет его читател€м своей книги —ьюзен Ѕатлер. ќна безапелл€ционно утверждает: «—талин был нужен –узвельту, и, как предполагал –узвельт, он также (возможно, даже ещЄ в большей степени) был необходим —талину». » далее ещЄ категоричнее, без допуска малейших возражений: «¬первые после Ћенина —талину встретилс€ человек, более вли€тельный, чем он сам. –узвельт был президент, избранный на третий срок (беспрецедентный случай!), руководивший страной, имевшей на тот момент самую эффективную промышленность в мире, котора€ €вл€лась теперь главным подспорьем дл€ —оветского —оюза. Ётот человек, этот калека, который не выгл€дел и не вЄл себ€, как калека, одежда на котором сидела так хорошо, что, сид€ на диване, он казалс€ не только физически нормальным, но и элегантным, приехал за тыс€чи миль, чтобы встретитьс€ с ним. ј располагалс€ он теперь, практически по его же собственной инициативе, в сталинском представительстве. „то, естественно, —талин должен был подумать? Ётот президент был человеком крепкой закалки».

ѕод пером —. Ѕатлер –узвельт предстаЄт перед нами респектабельным хоз€ином положени€ на тегеранской встрече. ќна любуетс€ и наслаждаетс€ созданным ею образом ‘ранклина ƒелано –узвельта — ‘ƒ–, как называли его в ближайшем окружении. Ѕезусловно, он был великим политиком и заслуживает высокого признани€ истории. Ќо его стремление во всЄм видеть превосходство јмерики далеко не всегда €вл€лось оправданным и реалистичным. “ак, он не сомневалс€ в том, что американский солдат первым войдЄт в Ѕерлин. 19 но€бр€ 1943 года –узвельт за€вил: «Ѕезусловно, будет гонка за Ѕерлин… Ќо Ѕерлин должны вз€ть —оединЄнные Ўтаты». ќднако этому не суждено было сбытьс€.

ѕровал планов „ерчилл€

Ќо обратимс€ к главному, ради чего –узвельт добивалс€ встречи со —талиным, — к вопросам, решение которых определ€ло достижение скорейшей победы над гитлеровской √ерманией и безопасное устройство мира. »х было два: высадка англо-американского десанта на севере ‘ранции («второй фронт» — операци€ «ќверлорд») и создание вли€тельной ќрганизации ќбъединЄнных Ќаций (ќќЌ). — „ерчиллем согласи€ по данным вопросам быть не могло, так как тот беспокоилс€ о спасении самой большой в мире колониальной империи ¬еликобритании.

–узвельт же демонстративно стремилс€ «јмерику представить в качестве основной движущей силы в мире». «ќн, — отмечает —. Ѕатлер, — не желал сохран€ть Ѕританскую империю, он выступал за то, чтобы она была разрушена». Ѕолее того, он пребывал в убеждении, что «бывшие колониальные владени€ должны управл€тьс€ коллективным органом, таким как ќбъединЄнные Ќации». јмериканский империализм уверенно за€вл€л свою первую роль в капиталистическом мире и уже не считалс€ с ослабевшим английским львом. ќн признавал силу новой сверхдержавы и поэтому только с ней намерен был решать главные вопросы мировой политики. »менно это надо видеть за оба€нием и очаровательной улыбкой, с которой –узвельт встречал —талина во врем€ их личных бесед в “егеране.

¬след за —. Ѕатлер отметим также, что симпатии президента —Ўј к вождю советского народа, его подчЄркнутое уважение к нему основывались на чрезвычайно высокой оценке интеллектуальных и волевых качеств личности —талина. ѕриведЄм лишь некоторые высказывани€ –узвельта о нЄм, содержащиес€ в книге: «–аботать с ним — одно удовольствие. Ќикаких околичностей. ќн чЄтко излагает вопрос, который хочет обсудить, и никуда не отклон€етс€»; «Ётот человек сочетает в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство юмора. ƒумаю, душа и сердце –оссии имеют в нЄм своего истинного представител€»; «Ёто человек, высеченный из гранита».

ј что же ”инстон „ерчилль? Ётот крупный буржуазный политик эпохи колониализма, обладавший проницательным умом, талантом оратора-полемиста, блест€щего литератора, одарЄнного живописца, человек большой личной смелости (в молодости не раз смотрел в лицо смерти), с завидной энергией, несмотр€ на преклонный возраст, короче — выдающа€с€ личность (!), оказалс€ в “егеране на вторых рол€х. ѕон€тно почему: колонизаторска€ јнгли€ доживала свой век. »менно поэтому его стремление как можно дольше отт€нуть проведение операции «ќверлорд», подменив еЄ наступлением на —редиземноморском театре войны (освободить »талию, вз€ть –им), и вывести англо-американские войска через Ѕалканы в ¬осточную ≈вропу, дабы не допустить туда расную јрмию, не было поддержано –узвельтом, не говор€ уже о —талине. ≈го попытка подменить ќќЌ организаци€ми региональных союзов, где ещЄ јнгли€ могла играть ведущую роль, также не увенчалась успехом в “егеране.

јнгли€ не имела возможности претендовать на роль сверхдержавы, и „ерчиллю ничего не оставалось, как согласитьс€ со —талиным и –узвельтом об осуществлении операции «ќверлорд» не позднее ма€ 1944 года. Ёто стало главным итогом “егеранской конференции. ак пишет —. Ѕатлер: британский премьер-министр пребывал в унынии, маршал —талин — в отличном настроении.

—талинские вол€ и решительность

Ѕыло бы ошибочно полагать, что согласие —талина и –узвельта по основным вопросам конференции предопределило лЄгкость их решени€. ѕрежде всего „ерчилль упр€мо отстаивал свои позиции, наде€сь на классовую солидарность с ним –узвельта. тому же последний не ожидал от —талина той способности, которой сам не обладал, — военного склада ума. ак заметил в своЄм дневнике эксперт по военным вопросам от јнглии генерал Ѕрук: «Ќи разу ни в одной из своих выкладок он (—талин. — ё.Ѕ.) не сделал каких-либо стратегических ошибок».

ѕрезидент же —Ўј, прин€в принципиальное решение по операции «ќверлорд», не счЄл возможным уточнить такие «детали», как установление точного времени еЄ начала и назначение главнокомандующего англо-американскими войсками на период еЄ проведени€. Ёто было на руку „ерчиллю: чем больше неопределЄнности в «детал€х», тем веро€тнее возможность отт€нуть открытие «второго фронта».

ќтдадим должное —. Ѕатлер: она представила решающую и ведущую роль —талина в конкретизации решени€ по операции «ќверлорд». ќбратимс€ к тексту книги:

«¬ разговор вступил —талин.

— то будет осуществл€ть руководство операцией «ќверлорд»? — спросил он.

–узвельт ответил, что решение ещЄ не прин€то.

“огда —талин довольно резко произнЄс:

— “огда из этой операции ничего не выйдет.

¬ конце концов после долгого препирательства с премьером јнглии президенту —Ўј пришлось дать заверение, что решение о руководителе операции «ќверлорд» и о дате еЄ начала будет прин€то в ближайшие дни».

ѕри всЄм своЄм обожании президента —Ўј ‘ранклина ƒелано –узвельта —. Ѕатлер представила исполинскую фигуру —талина на “егеранской конференции. —делала она это при помощи тогдашнего министра обороны —Ўј —тимсона, привед€ следующую его дневниковую запись: «я благодарю господа, что —талин был там. Ќа мой взгл€д, он спас ситуацию. ќн вЄл себ€ пр€мо и решительно и энергично отмЄл все попытки премьер-министра увести переговоры в сторону, что порадовало моЄ сердце. моменту его прибыти€ наша сторона была в невыгодном положении. ¬о-первых, потому что президент достаточно слабо владел ситуацией и вли€л на неЄ довольно бессистемно, а во-вторых, потому, что ћаршалл (начальник штаба ¬ооружЄнных сил —Ўј. — ё.Ѕ.), на котором лежит вс€ полнота ответственности, настойчиво пытаетс€ в большей или меньшей степени держатьс€ в стороне, поскольку чувствует, что он €вл€етс€ заинтересованной стороной. ѕоэтому перва€ встреча, проведЄнна€ до прибыти€ —талина, как можно было пон€ть из протоколов, оказалась довольно обескураживающей, без чЄтко координированных нашими представител€ми результатов. Ќо когда по€вилс€ —талин со своим генералом ¬орошиловым, они смогли полностью изменить ситуацию, поскольку перешли в наступление, отстаива€ необходимость проведени€ операции «ќверлорд». ќни поддержали мысль о проведении вспомогательной наступательной операции на юге ‘ранции и высказались категорически против отвлекающих действий в восточной части —редиземного мор€. ¬ конечном итоге —талин вышел в этот день победителем, а € был в восторге от этого».

–узвельт признавалс€: в переговорах со —талиным он не ожидал от него жЄсткой педантичности. ќна объ€снима. ≈сли американский президент думал о жизни американских солдат (после сталинского заверени€ о вступлении ———– в войну с японией по завершении разгрома третьего рейха президент сказал: «“еперь € спокоен: два миллиона американцев будут живы»), то вождь советского народа думал о жизни своих соотечественников с ещЄ большей страстью, зна€, какое страшное горе утрат пришлось им пережить.

»де€ ќќЌ и мирового господства —Ўј

ѕо вопросу об ќрганизации ќбъединЄнных Ќаций — главной идее –узвельта на конференции в “егеране — он получил поддержку —талина, что вызвало раздражение „ерчилл€. ѕоследний сознавал, что эта организаци€ самим фактом своего существовани€ будет содействовать обретению независимости колониально зависимых стран и тем самым укрепл€ть доминирующую роль —оединЄнных Ўтатов јмерики в капиталистическом мире, содействовать превращению ———– во вли€тельный фактор мировой политики. јнглии же ничего не останетс€, как плыть в фарватере международной политики —Ўј.

“ак оно и случилось и происходит поныне с той лишь разницей, что после смерти ”инстона „ерчилл€ јнгли€ никогда уже не имела такого крупного политика, как он. “о же самое можно сказать о ‘ранции, вспомина€ де √олл€, и о —Ўј после смерти –узвельта: капитализм на стадии империализма становилс€ всЄ более реакционной силой.

Ќельз€ не отметить прогрессивный характер задуманной –узвельтом ќрганизации ќбъединЄнных Ќаций. ≈Є созданием он утверждал политику мирного сосуществовани€ двух противоположных социальных миров: капитализма и социализма. Ќасколько долгой в реальности могла быть така€ политика — вопрос, к которому ещЄ вернЄмс€. Ќо попытка за€вить принцип мирного сосуществовани€, бесспорно, €вилась исторической заслугой последнего выдающегос€ президента —Ўј, проторившего дорогу великому партнЄрству двух сверхдержав. Ќичего подобного после его смерти не было. Ќа сегодн€шний день —Ўј и –‘ имеют таких руководителей, которых заслуживают их народы в их нынешнем состо€нии. “огда было врем€ политических гигантов, а сейчас…

—меем высказать ещЄ одно предположение в отношении рузвельтовской идеи о создании ќќЌ. ак нам представл€етс€, он задумал международную организацию с «четырьм€ полицейскими» (—Ўј, ———–, ¬еликобритани€ и итай — прообраз —овета Ѕезопасности ќќЌ), чтобы предупредить опасность возрождени€ фашистского государства в √ермании. ѕолагаем, что –узвельт, активно приветствовавший в 1938 году ћюнхенские соглашени€, впоследствии о многом задумалс€ как дальновидный политик американского империализма.

¬ойна предоставила —Ўј возможность не только восстановить свою промышленность до уровн€ 1929 года, но и намного превзойти его за счЄт динамичного развити€ военной экономики. «Ќовый курс» –узвельта был курсом вынужденных реформ, укрепивших государственно-монополистический капитализм, и отчасти удовлетворивший интересы труд€щихс€: в 1935 году вступил в силу закон, подтверждавший право на коллективный договор, а также закон о социальном обеспечении, вводивший пособие по безработице и увеличивавший, хот€ и незначительно, налог на самых богатых и наследство. ѕо «новому курсу» были установлены пределы рабочей недели и гарантирован минимум зарплаты за трудовой день.

Ќо основы капиталистической социальной системы оставались неизменными. «Ќовый курс» оберегал их, и потому кризис системы был неизбежен: весной 1938 года спад промышленного производства достиг угрожающих размеров. ¬ стране оставалось 10 млн безработных. лету 1939 года —Ўј занимали 17-е место среди главных капиталистических стран по восстановлению докризисного уровн€ промышленной продукции. ¬ойна стала спасением дл€ американского империализма. Ѕурный рост высокотехнологичной военной промышленности вывел страну в лидеры капиталистического мира.

¬ данной ситуации –узвельт как политик-реалист, прагматик не мог не осознать, что потенциальными конкурентами —Ўј могут стать √ермани€, япони€ и јнгли€. »менно поэтому он добивалс€ полного разгрома √ермании и японии, что без союза с ———– было просто невозможно. “ак что великое партнЄрство –узвельта и —талина носило конъюнктурный характер, что не обесценивает его значение дл€ человечества. „то до ¬еликобритании, то еЄ понижение в табели о рангах мировых держав становилось делом времени.

јмериканский империализм, обогнавший империализм европейский (германский, английский и французский прежде всего) и империализм азиатский (€понский), на всех парах нЄсс€ к установлению своей гегемонии в буржуазном мире. онференци€ в “егеране была тому свидетельством: снисходительность –узвельта в отношении „ерчилл€ била по глазам. —вой имперский гегемонизм —Ўј стали выдавать за свои национальные интересы, что делают и по сей день. »менно в “егеране была сделана за€вка на политику, котора€ в конце ’’ века получит название политики глобализма. –узвельт, как уже было сказано, выступил с идеей создани€ мирового правительства, нетрудно догадатьс€, под чьей эгидой. —талин выслушал это предложение президента —Ўј с лед€ным равнодушием — иде€ провалилась. ѕока ещЄ скрытые прит€зани€ американского империализма на мировое господство в полной мере про€вили себ€ в рузвельтовском варианте решени€ германского вопроса.

√ерманский вопрос

ѕо сути дела президент —Ўј предлагал перспективу ликвидации √ермании как страны. ≈го план предусматривал разделение √ермании на п€ть автономных частей: (1) ѕрусси€; (2) √анновер и северо-запад √ермании; (3) —аксони€ и Ћейпциг; (4) √ессен-ƒармштадт; (5) Ѕаден, Ѕавари€ и ¬юртемберг.

—талин был за раздел √ермании. ѕодчеркнЄм это, поскольку в советской историографии утвердилс€ тезис, что —оветский —оюз, и, соответственно, —талин, всегда выступал за единство германской нации и страны. Ёто было так с точки зрени€ исторической перспективы еЄ далеко не ближайшего будущего. ¬ конкретной же исторической ситуации 1943 года, ввиду неизбежного поражени€ √ермании, —талин мыслил, как и –узвельт: прежде всего надо, чтобы иде€ рейха была стЄрта в немецком сознании. «Ќадо, чтобы, — говорил он в “егеране, — сама концепци€ рейха стала бессильной когда-либо вновь ввергнуть мир в пучину войны… » пока победоносные союзники не обеспечат себе стратегические позиции, необходимые дл€ предотвращени€ рецидива германского милитаризма, они не смогут решить этой задачи».

—талин прекрасно знал уроки истории. ќн помнил, что по ¬ерсальскому миру потерпевшей поражение √ермании было гарантировано единство страны и нации. Ќо, как заметил выдающийс€ советский писатель-историк ¬. ѕикуль, «дл€ немцев имперские пон€ти€ сто€ли выше национальных» и «√итлер пришЄл к власти, обеща€ воскресить «третий рейх — с колони€ми и рабами». »де€ рейха, вскормленна€ прусским милитаризмом, св€зала последний с классовым интересом германского империализма (ставка на мировое господство). ѕо образному выражению ¬. ѕикул€, именно в конце эпохи Ѕисмарка и ћольтке «вышли из пелЄнок будущие гитлеровские маршалы — –ундштедт, ѕаулюс, √альдер, ейтель, ћанштейн, √удериан и прочие».

—талин не забывал уроки истории. ¬ “егеране он выступил за раздел √ермании ещЄ и по той причине, что смотрел на будущее советской зоны еЄ контрол€ сквозь призму еЄ возможного социалистического переустройства. ак и –узвельт, —талин видел скрытую позицию английского премьер-министра по германскому вопросу: «тот желал сильной √ермании, чтобы обеспечить баланс сил с —оветским —оюзом в ≈вропе». Ёто как минимум, а как максимум — вновь использовать отлаженную германскую военную машину против ———–.

ќтдадим должное —. Ѕатлер: можно сказать, что по германскому вопросу (и не только) она оказалась на стороне —талина. ќб этом свидетельствуют следующие положени€ еЄ книги. „итаем: «—талин не понаслышке знал о том, насколько жестоким было отношение германских солдат ко всем слав€нам. ¬ойна, которую вЄл √итлер против —оветского —оюза и ѕольши (арийцы против слав€нских народов), разительно отличалась от войны, разв€занной им в «ападной ≈вропе (арийцы против арийцев). √итлер считал слав€н низшей расой. ѕосле успешного завершени€ войны он планировал превратить –оссию и ѕольшу в порабощЄнные страны» (достаточно вспомнить план «ќст». — ё.Ѕ.); «—талин не считал, что слав€не были расой господ, которой суждено было править миром. ќн полагал, что коммунизм был экономической моделью будущего и в конечном итоге коммунизм будет прин€т на «ападе, поскольку €вл€етс€ более эффективной формой управлени€. ќднако в насто€щее врем€ первоочередной задачей было выиграть войну и обезопасить границы —оветского —оюза, а это означало, что требовалось обеспечить контроль над √ерманией.

—талин был до такой степени обеспокоен вопросом будущего √ермании, что после возвращени€ в ћоскву он тщательно отредактировал русскую часть состо€вшихс€ в “егеране бесед, чтобы отразить то, что он сказал в их ходе, и собственноручно внести необходимые правки. ќкончательный вариант советского документа гласил: «“оварищ —талин за€вил, что в цел€х ослаблени€ √ермании —оветское правительство предпочитает разделить еЄ».

раткое заключение

≈сли попытатьс€ дать самую общую оценку книги —ьюзен Ѕатлер, то можно сказать о ней: это книга автора, дл€ которого стремление к объективности и честности в исследовани€х эпохальных исторических событий стоит на первом месте. ќна проникнута духом восхищени€ героизмом советского народа и чувством глубокого сочувстви€ ему за его жертвы в годы ¬торой мировой войны. Ќа фоне бешеной русофобии, исход€щей сегодн€ со стороны «цивилизованного» «апада, — это смела€ книга, котора€ бросает вызов тем, кто очерн€ет вклад расной јрмии и отрицает ту цену, которую заплатил —оветский —оюз за ¬еликую ѕобеду дл€ всего человечества.

—. Ѕатлер пр€мо не ставит вопроса: почему оказалось возможным великое партнЄрство двух сверхдержав, относ€щихс€ к противоположным социальным мирам? Ќо он напрашиваетс€ по прочтении книги. ¬ сжатом виде на него, как нам думаетс€, можно дать следующий ответ: оно, это партнЄрство, стало возможным благодар€ наличию мощной военной и научно-индустриальной силы у каждой из сторон, что во-первых. ¬о-вторых, в услови€х общественного и политического стро€ своих стран каждый из лидеров выполн€л свою историческую миссию, в той или иной степени отража€ интересы трудового народа: —талин, как пролетарский политик, — в полной мере, –узвельт, как прогрессивный, но буржуазный политик, — частично, но существенно по сравнению с теми, кто правил јмерикой до него. »наче говор€, и тот и другой имели авторитет в народе: —талин — непререкаемый, –узвельт — достаточно высокий и прочный (в “егеране, как уже замечено, он был президентом —Ўј, избранным на третий срок, чего ещЄ никому не удавалось, не говор€ уже о его избрании на четвЄртый президентский срок после “егерана). ¬-третьих, и —талин, и –узвельт были великими политиками, людьми крупномасштабного государственного мышлени€, высокой эрудиции в вопросах истории, политики и культуры.

»мело ли великое партнЄрство ———– и —Ўј длительную и устойчивую историческую перспективу? ”верены, что нет, не имело. ѕричина тому — неудержимое стремление американского империализма к мировому господству. ¬ этом мнении укрепл€ешьс€ при чтении книги —ьюзен Ѕатлер. –узвельт, не умри он столь внезапно, мог бы продлить мирное существование двух сверхдержав на какой-то период, но сделать его необратимым он был не в силах. јмериканский империализм не мог отказать себе в возможности извлекать максимальную прибыль без вывоза капитала, милитаризации экономики, реакционной внешней политики.

» всЄ же мог ли –узвельт в свой четвЄртый президентский срок не допустить, скажем, «холодной войны» между —Ўј и ———–? ¬еро€тнее всего, мог и постаралс€ бы это сделать. Ќо остановить эту войну в дальнейшем он был не в состо€нии. Ќе случайно ему в вице-президенты политические «€стребы» —Ўј нав€зали своего представител€ — “румэна.

Ќо остановимс€ на главных выводах, вытекающих из содержани€ книги —ьюзен Ѕатлер. —талин и –узвельт на конференции в “егеране заложили, на наш взгл€д, основы бипол€рного мира, мира без третьей мировой войны. ќн просуществовал до декабр€ 1991 года, до развала ———–. Ёто жизнь двух поколений — 50 лет. ¬от в чЄм состоит прежде всего историческа€ заслуга двух великих политиков ’’ века...

ёрий Ѕелов

|

|

Ћегенды 1990-х: ”частники культовой шведской поп-группы ЂAce of Baseї тогда и сейчас... |

¬ 1990-х гг. их хиты «All That She Wants», «The Sign», «Happy Nation», «Don’t Turn Around» звучали отовсюду. «Ace of Base» называли одной из самых попул€рных европейских групп ’’ в., первый же их альбом разошелс€ тиражом в 23 млн дисков и был признан самой продаваемой дебютной пластинкой, попав в нигу рекордов √иннесса. ¬ 2000-х гг. группу покинули две солистки, и с тех пор попул€рность «Ace of Base» пошла на спад. „ем они занимаютс€ сейчас, и как выгл€д€т в наши дни – далее в обзоре.

ќсновател€ми группы были шведские музыканты …онас Ѕерггрен и ”льф Ёкберг. ѕоначалу их коллектив называлс€ «Kalinin Prospect» («ѕроспект алинина»), но когда к ним присоединились сестры Ѕерггрена …енни и Ћинн, группа помен€ла название на «Ace of Base». Ќазвание группы было игрой слов, поэтому есть несколько вариантов его перевода. ќдин из них – «козырный туз», другой – «асы студии» (перва€ их студи€ находилась в подвале – англ. basement).

ѕервый их сингл «Wheel of Fortune» не имел успеха – в Ўвеции его посчитали слишком простым и неинтересным. Ќо следующа€ песн€ – «All That She Wants» – зан€ла первое место в хит-парадах 17 стран, а одноименный первый альбом разошелс€ рекордным тиражом в 23 млн экземпл€ров. ≈ще две песни из этого альбома – «The Sign» и «Don’t Turn Around» – тоже возглавили первые строчки хит-парадов. √руппа стала попул€рной не только в ≈вропе, но и в —Ўј, –оссии и јзии. ј в »зраиле на их концерте в 1993 г. собралось 55 тыс€ч человек.

¬осхождению группы на музыкальный олимп не помешал даже скандал, разразившийс€ в 1993 г., когда в одной из шведских газет сообщили, что ”льф Ёкберг был участником неонацистской организации. —ам он не отрицал этого факта, утвержда€ при этом, что никогда не был расистом. ѕозже музыкант не любил вспоминать об этом эпизоде своей биографии: «я действительно сожалею о соде€нном. я закрыл эту главу моей жизни. я даже не хочу говорить о моЄм прошлом, так как это больше мен€ не интересует».

”дивительно, но за рубежом группа «Ace of Base» всегда пользовалась большей попул€рностью, чем на родине. ¬ Ўвеции их альбом «The Sign» был признан худшим альбомом года, а в —Ўј всего за один год он разошелс€ тиражом в 8 млн экземпл€ров. ѕравда, у этой славы была и обратна€ сторона. ¬ 1994 г. в дом к …енни Ѕерггрен ворвалась психически неуравновешенна€ фанатка и нанесла ножевое ранение матери певицы.

ѕосле выпуска второго альбома «The Bridge» в 1995 г. и кругосветного турне группа вз€ла паузу на 2 года, выступив снова только в 1997 г. на концерте, посв€щенном 20-летию принцессы Ўвеции ¬иктории. ¬ следующем году они выпустили 3-й альбом – «Flowers», в котором главные вокальные партии исполн€ла уже не Ћинн Ѕерггрен, а ее сестра …енни. —ама певица объ€сн€ла это тем, что повредила голосовые св€зки.

¬ начале нового столети€ попул€рность «Ace of Base» пошла на спад. ¬ 2007 г. блондинка Ћинн Ѕерггрен, которую называли лицом и голосом группы, покинула коллектив, решив посв€тить все свое врем€ семье. ќна и раньше удивл€ла поклонников своими за€влени€ми о том, что никогда не хотела быть певицей, а с 1997 г. пыталась все врем€ держатьс€ в тени – на концертах запрещала освещать ее прожекторами, в клипах держалась вдалеке от остальных участников, на фото ее изображение было размытым. ¬ то врем€ ходили упорные слухи о том, что €кобы после оглушительного успеха группы у Ћинн развились фобии – она опасалась по€вл€тьс€ на люд€х, отказывалась от фотосессий и съемок в клипах, ей приписывали глоссофобию (страх выступлений на публике) и бо€знь камеры. ќстальные участники группы не комментировали эту информацию либо говорили, что она просто застенчива от природы. ¬ насто€щее врем€ о жизни Ћинн Ѕерггрен нигде ничего не пишут, она так и осталась самой загадочной из всех участников «Ace of Base».

ѕосле ухода Ћинн трио продолжало активно гастролировать: в 2007 г. они дали несколько концертов в –оссии, Ёстонии и Ћитве, в 2008 г. снова отправились в мировое турне, но их старые хиты на всех выступлени€х пользовались гораздо большим успехом, чем новые песни. ¬ 2009 г. группу покинула втора€ солистка. …енни Ѕерггрен объ€снила это своим решением зан€тьс€ сольной карьерой. ¬ 2010 г. вышел ее дебютный альбом. ¬ наши дни …енни – частый гость на телевидении, она записывает новые песни и выступает со старыми.

— этого времени группа «Ace of Base» продолжила выступлени€ в обновленном составе, прин€в в коллектив двух новых солисток. Ќо в 2013 г. обновленна€ группа «Ace of Base» все же распалась.

”частники группы периодически бывают в –оссии, куда их приглашают на концерты на волне попул€рности музыки 1990-х гг. ”льф Ёкберг говорит: «я бываю в ћоскве как минимум раз в год. “ам на дискотеках мне посто€нно доводитс€ слышать то одну нашу песню, то другую. ” мен€ много друзей в –оссии».

ћикс – Ace of Base

ј у нас в 1990-х гг. были свои группы, которые стали символом той эпохи: .

|

|

Ќекиношна€ дружба: „ерез какие испытани€ прошли известные актЄры в борьбе за жизнь своих друзей... |

ак у всех людей, у актЄров есть насто€щие, верные друзь€, с которыми они готовы пройти через любые испытани€. » часто только уход друга из жизни может разрушить крепкую дружбу, пронесенную сквозь годы. ¬ладимир ¬ысоцкий и ¬севолод јбдулов, Ћеонид Ѕыков и јлексей —мирнов, √еоргий ёматов и ¬асилий Ћановой, јлександр јбдулов и ћихаил ѕуговкин, - эти люди доказали не на словах, а на деле, что значит дл€ них насто€ща€ дружба.

¬севолод јбдулов и ¬ладимир ¬ысоцкий

ќни познакомились, когда ¬севолод јбдулов поступал в Ўколу-студию ћ’ј“. —таршекурсник ¬ладимир ¬ысоцкий обратил внимание на этого абитуриента и стал помогать ему перед каждым отборочным туром. ѕодсказывал, на что нужно обратить внимание во врем€ конкурса, делилс€ тонкост€ми и собственными секретами мастерства.“ак началась их дружба, которой они оба оставались верны всю жизнь. ¬ доме абдулова всегда было место дл€ ¬ысоцкого. —юда он мог прийти в любое врем€ и в любом состо€нии. ≈му были рады, готовы выслушать и помочь.

¬севолод јбдулов в 1977 году попал в жестокую аварию, в результате которой он находилс€ между жизнью и смертью 21 день. » первым, кого увидел актЄр, прид€ в сознание, был ¬ладимир ¬ысоцкий. ѕозже друг сочинит веселую песню о гипсе, которую исполнит дл€ врачей, спасших ¬севолода јбдулова. ќднако позже вы€снилось, что актЄры рано радовались произошедшему чуду. ѕосле травмы ¬севолод ќсипович стал тер€ть пам€ть. ќн уже не мог играть в театре, сниматьс€ в кино.

» только ¬ысоцкий верил: друг об€зательно вернЄтс€ к нормальной жизни. ј пока он неизменно включал его выступлени€ в собственные концерты. ¬ладимир —емЄнович пел, а ¬севолод ќсипович читал стихи. ѕравда, иногда пам€ть подводила его. » ¬ысоцкий тут же приходил на помощь. ¬ыходил на сцену и декламировал вместо друга, дава€ ему прийти в себ€.

Ѕлагодар€ ¬ысоцкому ¬севолод јбдулов сн€лс€ в фильме «ћесто встречи изменить нельз€». «наменитый бард поставил условие: без друга сниматьс€ не стану. “огда они вместе выбрали роль дл€ ¬севолода. „тобы в ней было не слишком много слов, но была бы серьЄзна€ игра. » јбдулов сыграл, навсегда оставшись в пам€ти зрител€ в образе милиционера, который любит свою сестру, присылающую сахар и струсившего под пистолетом бандита ‘окса.

огда ¬ладимира ¬ысоцкого не стало, ¬севолод јбдулов сказал дочери: «ћне незачем стало жить». ќн никогда ни при каких обсто€тельствах не спекулировал именем друга. » всю оставшуюс€ жизнь корил себ€ за то, что в тот роковой день его не было р€дом с ¬ысоцким, он не смог ему помочь, предотвратить беду. ¬севолод јбдулов умер через 22 года и 3 дн€ после ухода ¬ысоцкого.

„»“ј“№ “ј ∆≈:

Ћеонид Ѕыков и јлексей —мирнов

ќни познакомились во врем€ съемок в фильме ««айчик» в 1964 году. » каждый из них нашел в другом нечто важное дл€ себ€. јлексей —мирнов, очень одинокий к тому времени человек, вдруг доверилс€ Ћеониду Ѕыкову. ј последний, в свою очередь, пон€л: этот добр€к не способен на предательство и подлость.

ќни сто€ли друг за друга горой. огда Ћеониду Ѕыкову разрешили, наконец, снимать «¬ бой идут одни старики», высокое начальство отказалось утверждать на роль механика ћакаровича јлексе€ —мирнова, счита€ его несоответствующим образу геро€. Ѕыков тогда задохнулс€ от гнева. ќн выложил на стол перед руководством все боевые награды —мирнова, которые тот получил во врем€ ¬еликой ќтечественной. » в лоб спросил, кто может быть достойнее участника ¬еликой ќтечественной, кавалера ордена расной «везды, ордена —лавы второй и третьей степени? ѕристыженные чиновники молча утвердили јлексе€ —мирнова.

¬о врем€ съемок финальной сцены фильма возле пам€тника погибшим у —мирнова случилс€ первый сердечный приступ. ѕосле этого сердце актЄра часто давало сбой. ¬ начале апрел€ 1979 года јлексей ћакарович в очередной раз был госпитализирован. » с нетерпением ждал выписки, чтобы отправитьс€ к другу, жившему в иеве.

11 апрел€ Ћеонид Ѕыков погиб в автокатастрофе. —мирнову долго бо€лись сообщить это известие. Ќо кто-то всЄ же проговорилс€. ѕережить потерю единственного близкого человека јлексей —мирнов не смог. 7 ма€ того же года сердце актЄра остановилось.

„»“ј“№ “ј ∆≈:

јлександр јбдулов и ћихаил ѕуговкин

јлександр јбдулов с каким-то особенным вниманием относилс€ к актЄру ћихаилу ѕуговкину. огда в конце 1990-х годов јлександр √авриилович узнал о том, что ћихаил ѕуговкин, кумир миллионов зрителей, бедствует в рыму, он задалс€ целью вернуть актЄра в ћоскву и дать возможность сниматьс€ в кино. јбдулов выбил дл€ ѕуговкина квартиру в —окольниках и до конца своей жизни трогательно заботилс€ о ћихаиле »вановиче. —н€л его в своем фильме по «Ѕременским музыкантам», посто€нно помогал всеми возможными способами.

ћихаил ѕуговкин, в свою очередь, считал јбдулова своим ангелом-хранителем, который не только вернул его к нормальной жизни из нищеты и забвени€, но и стал близким по духу и родным человеком.

—мерть јлександра √аврииловича стала дл€ ѕуговкина насто€щей трагедией. јктЄр много плакал и сокрушалс€, что из-за болезни не может проститьс€ с другом. јлександра јбдулова не стало в €нваре 2008 года, а ћихаил ѕуговкин прожил ещЄ полгода, часто повтор€€: скоро он встретитьс€ с —ашей. » завещал похоронить себ€ р€дом с человеком, на несколько лет продлившим ему жизнь и вернувшим в профессию.

„»“ј“№ “ј ∆≈:

√еоргий ёматов и ¬асилий Ћановой

»х знакомство фактически началось с соперничества. ¬асили€ Ћанового утвердили на роль ѕавки орчагина, с которой ёматова сн€ли из-за проблем с алкоголем. ѕозже √еоргий ёматов отметит: Ћановой сыграл блест€ще, но сам он мог лучше передать этот образ.

„ерез 14 лет ёматову представилс€ шанс вз€ть реванш: они вместе должны были сниматьс€ в фильме «ќфицеры». Ќеожиданно дл€ обоих начавшеес€ соперничество переросло в при€тельство. Ћановой считал ёматова своим другом, а вот ёматов к слову «дружба» относилс€ очень серьЄзно. ƒл€ него другом мог быть только тот, кто отдаст жизнь за друга, не задумыва€сь. ак на фронте.

ќднако после «ќфицеров» они стали часто сниматьс€ вместе, уговарива€ режиссЄров вз€ть на роль товарища. Ќо в 1990-е ситуаци€ изменилась. Ћановой оставалс€ востребованным, а вот ёматов, очень требовательный и бескомпромиссный, не смог смиритьс€ с новыми формами и ве€ни€ми в кинематографе.

¬ марте 1994 года √еоргий ёматов в собственной квартире из охотничьего ружь€ застрелил человека на почве ссоры. ≈го самого это событие потр€сло. ¬ тюрьме его одолевали мрачные мысли: как могло получитьс€, что он, фронтовик, убил человека. ƒенег на адвоката у актЄра не было, и он смиренно ждал решени€ своей судьбы. ј потом в комнате дл€ свиданий по€вилс€ ¬асилий Ћановой вместе с известным юристом Ѕорисом узнецовым.

Ћановой был р€дом и поддерживал друга всеми силами. ѕри этом Ћановой не просил сфабриковать дело. ќн обратилс€ в правоохранительные органы с просьбой учесть все обсто€тельства, предшествовавшие трагедии. јдвокату удалось переквалифицировать преступление из предумышленного убийства в превышение пределов самообороны. ј позже ёматов попал под амнистию, как фронтовик.

ѕоследние дни жизни ёматова оба актЄра находились на лечении в одной больнице. ћного общались. Ѕудто бы судьба дала √еоргию ёматову шанс пон€ть: насто€ща€ дружба бывает не только на фронте.

„»“ј“№ “ј ∆≈:

«ƒружба крепка€ не сломаетс€...», - слова этой попул€рной детской песенки не просто слова. «абавные фотографии, собранные в этом обзоре тому подтверждение. ќни не только станут подтверждением тому, что дружба - это не просто слова!

|

|

ѕонравилось: 1 пользователю

ЂЎумит, не умолка€, пам€ть-дождь...ї: ѕерипетии судьбы поэта-фронтовика ƒавида —амойлова, чьи стихи звучали в театре на “аганке... |

–одилс€ он в 1920 году в ћоскве в довольно обеспеченной, интеллигентной семье. «ќтец – мое детство. Ќи мебели квартиры, ни ее уют не были подлинной атмосферой моего младенчества. ≈го воздухом был отец... — младенчества € был прозван ƒезиком, а поскольку с таким именем не бывает генералов, президентов и великих путешественников, а бывают только скрипачи, вундеркинды и поэты, € избрал последнее, как не требующее труда и больших знаний…»

«...¬ школе € узнал, что в биографи€х поэтов часто роковую роль играют женщины, и сам стал на этот путь. ѕервой моей любовью были Ќаташа, –оза и јнечка. ¬торой - друга€ Ќаташа, Ќаташа-“реть€ и –ита. “ретьей - »ра, ћус€, Ќаташа-„етверта€ и еще, кажетс€, “ан€ ÷иколовска€, отличавша€с€ особым очарованием. “ак, продвига€сь от любви к любви, € окончил школу…

¬прочем, несмотр€ ни на что, € поступил в институт, где уже серьезно влюбилс€ в двух подруг, «ину и ¬еру. Ќеизвестно, к чему бы привела эта удвоенна€ страсть, если бы не началась война.»

ƒавид —амойлов - один из целой пле€ды молодых, талантливых поэтов-фронтовиков. ак и многие его сверстники, ушЄл на фронт. ¬ 1943-м пулеметчик —амойлов попал в окопы под “ихвином, в первом же бою был т€жело ранен... «алечив раны, он оп€ть на фронте, но уже командир взвода разведки. ѕрошел долгий путь от ¬€зьмы до Ѕерлина, награжден медал€ми ««а отвагу», ««а боевые заслуги» и ќрденом расной звезды.

«¬ войну мен€ продолжали называть ƒезиком, и это помешало мне сделать военную карьеру, как € к этому ни стремилс€. я вынужден был остатьс€ поэтом.»

ћне выпало счастье быть русским поэтом.

ћне выпала честь прикасатьс€ к победам.

ћне выпало горе родитьс€ в двадцатом,

¬ прокл€том году и в столетье прокл€том.

ћне выпало все. » при этом € выпал,

ак пь€ный из фуры, в походе великом.

ак валенок мерзлый, вал€юсь в кювете.

ƒобро на –уси ничего не имети.

ƒавид —амойлов — «—ороковые, роковые...». ѕронзительные, ставшие классикой, строки, написанные в 1961. „итает ёрий Ѕел€ев.

¬ 1965 году, к двадцатилетию ѕобеды, в “еатре на “аганке ё.Ћюбимов поставил знаменитый спектакль "ѕавшие и живые", в котором прозвучали стихи молодых поэтов-фронтовиков о войне, в том числе и —амойлова. “огда и познакомились —амойлов и ¬ысоцкий, они вместе работали над спектаклем.

ƒолго пахнут порохом слова.

ј у сосен тоже есть стволы.

ѕни сто€т, как чистые столы,

ј на них медова€ смола.

Ѕабы бьют вальками над прудом —

—п€щим снитс€ орудийный гром.

ак фугаска, ухает подвал,

Ёхом отклика€сь на обвал.

нам война вторгаетс€ в постель

«вуками, очнувшимис€ вдруг,

Ћомотой простреленных костей,

Ќемотою обожженных рук.

ƒолго будут в пам€ти слова

÷вета орудийного ствола.

ƒолго будут сосны над травой

ќкисью синеть пороховой.

» уже ничем не излечим

ѕропитавший нервы непокой.

" то идет?" — спросонь€ мы кричим

» наганы шарим под щекой.

ј эта песн€ стала практически народной. ѕоет казачий хор ««абайкальские узоры».

¬ернувшись с войны, ƒавид вскоре женилс€ на одной из первых красавиц ћосквы ќльге ‘огельсон, дочери известного профессора медицины. ¬ браке у них родилс€ сын јлександр.

«14 марта 46 года – cчастливейший день моей любви я помолвлен с прекраснейшей женщиной нашей планеты»

ѕрожили они вместе почти двадцать лет, очень любили друг друга. Ќо отношени€ их были непростыми, семейна€ жизнь не сложилась, и, в конце концов, они расстались, оставшись друзь€ми.

ƒавид никогда не был обделен женским вниманием, да и сам посто€нно находилс€ в состо€нии влюбленности. Ќо, хот€ среди его женщин было немало красавиц, обычно все его любовные приключени€ были случайными и непродолжительными. «я всегда был влюблЄн, € не мог не любить, € любил, но бо€лс€ об€занностей, которые накладывает любовь, € на самом деле только влюбл€лс€, но не любил».

” зим бывают имена.

ќдна из них звалась Ќаталь€.

» было в ней мерцанье, тайна,

» холод, и голубизна.

≈леною звалась зима,

» ћарфою, и атериной.

» € порою зимней, длинной

¬любл€лс€ и сходил с ума.

» были дни, и падал снег,

ак теплый пух зимы туманной.

ј эту зиму звали јнной,

ќна была прекрасней всех.

¬ шуточном сборнике «¬ кругу себ€» он писал:«ћен€ любили дочери п€ти генералов, двух маршалов и одного генералиссимуса». » это было правдой.

≈ще когда он был женат на ќльге, у него случилс€ бурный, страстный и т€жЄлый роман роман со —ветланой јллилуевой, о котором шумела и шепталась вс€ ћосква.

¬ середине 60-х поэт снова женилс€, на этот раз на √алине »вановне ћедведевой, в браке с которой у него родилось трое детей. √ал€ оказалась дл€ него очень подход€щей женой, они могли разговаривать часами. роме того, она спасала его от загулов и ненужной суеты. —оздавала ему уют, к которому он был приучен с детских лет.

¬начале они жили в подмосковной ќпалихе.

≈сли б у мен€ хватило глины,

я б слепил такие же равнины;

≈сли бы мне туч и солнца дали,

я б такие же устроил дали.

¬се негромко, м€гко, непоспешно,

— глазомером суздальского толка —

–ассадил бы сосны и орешник

» село поставил у проселка.

Ѕез пустых затей, без суесловь€

¬се бы создал так, как в ѕодмосковье.

ƒавид всегда отличалс€ бесшабашной т€гой к разгульному веселью, его дом был всегда открыт дл€ гостей. » они приезжали, часто остава€сь погостить целой компанией.

Ћистаю жизнь свою,

√де радуюсь и пью,

Ћюблю и негодую.

» в ус себе не дую.

Ћистаю жизнь свою,

√де плачу и пою,

—частливый по природе

ѕри вс€ческой погоде.

Ћистаю жизнь свою,

√де говорю шутейно

» с залетейской тенью,

» с ангелом в раю.

¬ середине 70-х ƒавид с √алиной решили переехать в ѕрибалтику, в тихий эстонский городок ѕ€рну, что на берегу мор€. ѕодальше от многочисленных друзей-собутыльников. Ќо и здесь их дом не пустовал никогда.

Ќе увижу уже расногорских лесов,

–азве только случайно.

» знакомой кукушки, ее ежедневных, часов

Ќе услышу звучань€.

ѕот€нуло мен€ на балтийский прибой,

Ѕлиже к хладному морю.

я уже не владею своею судьбой

» с чужою не спорю.

Ёто бледное море, куда так влекло росси€н,

я его принимаю.

я приехал туда, где шумит океан,

» под шум засыпаю.

ƒавид любил лицедействовать, тщательно выстраива€ образ весельчака-балагура, и в желающих составить ему компанию и выпить недостатка никогда не было. Ќо за этой маской скрывалс€ совсем другой человек - страдающий, тонко чувствующий, cтрем€щийс€ к уединению и одиночеству... Ёто стало известно из его дневников, изданных после смерти.

Ќачина€ с семидес€тых годов, во многих его стихах прослеживаетс€ осмысление жизни и глубочайший внутренний трагизм.

Ѕессонница

я разлюбил себ€.

“оскую

ќт непри€зни к бытию.

л€ну и плоть свою людскую,

» душу бренную свою.

огда-то погружалс€ в сон

я, словно в воду, бед не ча€.

“еперь рассветный час встречаю,

Ѕессонницею обнесен.

ќна стоит вокруг, стоглаза,

» сыплет в очи горсть песка.

ќт смутного ее рассказа

Ќа сердце смертна€ тоска.

» € не сплю — не от бо€зни,

„то утром не открою глаз.

Ћишь чувством острой непри€зни

себе — встречаю ранний час.

Ќеужели всю жизнь надо ма€тьс€!

ј потом от теб€ останетс€ —

Ќе горшок, не гудок, не подкова, —

ћожет, слово, может, полслова —

„то-то вроде сухого листочка,

“ень взлетевшего с крыши стрижа

» каких-нибудь полглоточка

Ёликсира, который — душа.

***

”пущенных побед немало,

ќдержанных побед немного,

Ќо если можно бы сначала

∆изнь эту вымолить у бога,

’отелось бы, чтоб было снова

”пущенных побед немало,

ќдержанных побед немного.

***

Ќе торопи пережитого,

”таивай его от глаз.

ƒл€ посторонних глухо слово

» утомителен рассказ.

ј ежели назреет очень

» сдерживатьс€ т€жело,

—кажи, как будто между прочим

» не с тобой произошло.

ј ночью слушай — дождь лопочет

ѕод водосточною трубой.

», как безумна€, хохочет

» плачет пам€ть над тобой.

***

ƒавид —амойлов «ѕам€ть». ћузыка ћикаэла “аривердиева, поет »осиф обзон

» еще одно совершенно потр€сающее стихотворение, читает «иновий √ердт... » музыка така€ подход€ща€...

—кончалс€ ƒавид —амойлов совершенно неожиданно – за кулисами после своего выступлени€ на вечере пам€ти Ѕориса ѕастернака в “аллине. » случилось это 23 феврал€ 1990 года...

¬сЄ реже думаю о том,

ому понравлюсь, как понравлюсь.

¬сЄ чаще думаю о том,

уда пойду, куда направлюсь.

ѕусть те, кто каменно-тверды,

—воим всезнанием горд€тс€.

—тою. ѕотер€ны следы.

уда пойти? уда податьс€?

√де путь меж добротой и злобой?

» где граничат свет и тьма?

» где он, этот мир особый

”спокоень€ и ума?

огда обманчива€ внешность

ќбескураживает всех,

√де эти мужество и нежность,

¬ернейшие из наших вех?

» нет св€щенной злобы, нет.

Ќе может быть св€щенной злоба.

«ачем, губительный стилет,

“ебе уподобл€ют слово!

то прикасаетс€ к словам,

Ќе должен прикасатьс€ к стали.

Ќа верность добрым божествам

Ќе надо кл€стьс€ на кинжале!

ќтдай кинжал тому, кто слаб,

„ьЄ слово лживо или слабо.

” нас иной и лад и склад.

» всЄ. » большего не надо...

|

|

Ћегенды и мифы об аномальных зонах в московских парках, от которых мороз по коже... |

„истые – бывшие ѕоганые?

„истые пруды когда-то имели другое название. ¬ старину их называли ѕоганым болотом или ѕоганой лужей. —в€зано это было, предположительно, с тем, что в водоем сбрасывали отходы из расположенных неподалеку м€сных лавок. ѕо другой гипотезе, водоем стал именоватьс€ «поганым» после того, как в него бросили тело местного бо€рина —тепана учко, убитого по приказу ёри€ ƒолгорукого.

¬ стародавние времена поговаривали, что в прудах живет чудовище, которое способно утащить в пучину ребенка или животное. ¬озможно, из-за этой дурной славы к прудам было негативное отношение и в них продолжали сбрасывать мусор вплоть до петровских времен. » хот€ в итоге, по приказу кн€з€ ћеншикова, пруды очистили и облагородили, еще много дес€тилетий они были источником всевозможных дурных слухов. ƒаже в наше врем€ наход€тс€ суеверные люди, которые утверждают, что возле прудов то и дело замертво падают прохожие.

ќвраг, ускор€ющий врем€

— парком « оломенское» тоже св€заны интересные легенды. –асположенный здесь √олосов овраг вызывает особенно много слухов. ≈го название св€зывают с €зыческим слав€нским божеством ¬елесом (¬олосом). ¬ народе рассказывают древнюю историю о двух мужиках, которые €кобы зашли в покрытый туманом овраг и не могли выбратьс€, пока им не указали путь некие волосатые люди. ¬ыйд€ наружу, путники обнаружили, что за то врем€, пока они шли через овраг, прошло уже много лет. огда они вернулись в свою деревню, оказалось, что их жены постарели, а дети уже выросли.

Ёто только одна легенда. ≈сть еще слухи про «волшебные» камни, которые исполн€ют желани€, и про то, что овраг помогает обогатитьс€, если бросить в него монету.

—трашилка о узьминском парке

Ётот очень попул€рный московский лесопарк тоже не обошли народные легенды. ћестные жители говор€т, что, несмотр€ на общую положительную ауру парка, есть в нем одно нехорошее место – вернее, дерево. –астущий у ¬ерхнего пруда многовековой в€з, который особо мнительные граждане прозвали «¬€з самоубийц», €кобы славитс€ тем, что на нем периодически наход€т повешенных.

Ёто св€зывают с тем, что дерево €кобы прокл€ла нека€ ведьма, пострадавша€ то ли от безответной любви, то ли от измены – возлюбленный встречалс€ возле в€за с другой. “акже считаетс€, что в древние времена здесь находилось капище, на котором €зычники совершали свои мрачные обр€ды.

озни на озьих болотах

ѕатриаршие пруды (теперь пруд здесь только один) в древние времена носили другое им€ – озьи болота. Ћегенда гласит, что данное название св€зано вовсе не с тем, что у болот пасли коз, а с проказами призраков жертв €зыческих жрецов, которые устраивали тут козни. ќтсюда и приставка «козьи». ¬последствии болота были осушены и на их месте по€вились пруды.

ѕо слухам, раньше в прудах посто€нно тонули люди по совершенно необъ€снимым причинам. ј утки и другие птицы, которые иногда прилетают на пруд, €кобы никогда на нем не ночуют, а в темное врем€ суток улетают в расположенный неподалеку столичный зоопарк.

÷арицынские карлики

” такого известного парка, как «÷арицыно», ну просто не могло не быть своих легенд. Ќапример, говор€т, что при возведении дворцового комплекса строители регул€рно видели возле мостов, перекинутых через водоем, странных карликов, покрытых волосами. —огласно легендам, дошедшим до наших дней, в то врем€ в районе строительства посто€нно происходили странные вещи: у людей случались непри€тности, на них находил необъ€снимый страх и даже была похищена нека€ местна€ девушка.

—читаетс€, что впоследствии карлики покинули «÷арицыно», и их больше никто не видел. ќднако современные любители страшных историй утверждают, что парк до сих пор полон подобных загадок и в нем то и дело происход€т необъ€снимые €влени€.

јномальные зоны в « усково»

—читаетс€, что усадьба « усково» буквально напичкана «местами силы». ¬ таких зонах, дескать, идет очень сильный поток положительной энергии, котора€ «зар€жает» человека. —реди подобных мест называют парк перед дворцом, островок в центре дворцового пруда и некую пол€ну. ¬ таких местах, по утверждению тех, кто верит в мистику, очень хорошо проводить медитации и релаксировать.

¬месте с тем в парке есть и «отрицательно зар€женные» места, и если человек в них попадает, то они лишают его сил и энергии. Ќо поскольку это все только слухи, точной карты «плохих» и «хороших» мест вам никто не даст.

“айны Ѕитцевского парка

Ћыса€ √ора расположена в 100 м к северу от восточных ворот Ѕитцевского лесопарка. ѕо одной из версий, именно эту гору упоминал Ѕулгаков, описыва€ так называемое посв€щение ћаргариты. Ќа открытой местности сто€т четыре идола и жертвенники с высеченными на них загадочными рунами. ƒело в том, что раньше здесь было древнее капище. ¬ наши же дни это странное место не оставл€ет равнодушными современных поклонников €зычества и сатанистов. ѕоследние даже как-то пытались поджечь капище.

—огласно слухам, найти это место в лесопарке непросто. ћол, если человек о нем не знает, то сам невольно натыкаетс€ на него, а если приехал сюда целенаправленно посмотреть на капище, с первого раза ни за что не удастс€ на него выйти.

—читаетс€, что Ћыса€ √ора наделена необычной энергетикой. ¬се, кто подходил к идолам и жертвенникам, утверждают, что возле них чувствуешь себ€ очень неуютно. ј вот три родника, которые есть на Ћысой √оре, по мнению некоторых местных жителей, источают целебную воду.

«еркальна€ пол€на в Ћосинке

¬ парке «Ћосиный остров» тоже есть место, которое считают аномальным. ќно находитс€ в километре от Ѕумажной просеки (старое название – Ѕумажный просек) и на карте его можно изобразить в виде треугольника. Ёта зона представл€ет собой что-то вроде пол€ны, котора€ выгл€дит как зеркальное отражение близлежащей местности. “е, кто там бывал, увер€ют: если что-то происходит на одной стороне «Ћосиноостровского треугольника», на другой повтор€етс€ в точности то же самое.

—огласно слухам, это место обход€т стороной и птицы, и животные. “акже говор€т, что у людей здесь мгновенно разр€жаютс€ мобильные телефоны, а районна€ полици€ регул€рно находит в этих местах тела погибших со следами насильственной смерти. ѕо слухам, тут даже происходит искривление времени и пространства.

» в продолжение темы: ћосквы...

“екст: јнна Ѕелова

|

|

ак выгл€дит сама€ дорога€ из русских исторических книг: Ђƒревности –оссийского государстваї ‘едора —олнцева... |

¬ 1830 году –оссийска€ јкадеми€ художеств при личной поддержке императора Ќикола€ I начала реализацию проекта, не имеющего аналогов в нашей стране по масштабности, а также исторической и художественной ценности. “ак как развитие фотографии на тот момент не позвол€ло зафиксировать в цвете пам€тники истории и культуры, было решено произвести их тщательную зарисовку. ¬ течение 20 лет специалист по художественной археологии ‘едор —олнцев ездил по старинным русским городам и монастыр€м. –езультатом этого гигантского труда стало издание данного альбома.

Ёто произведение, €вл€ющеес€, по сути, гигантским научным трудом, было издано в ћоскве в течение 1849—1853 годов в виде 500 листов цветных хромолитографий, собранных в шесть альбомов. каждому еще дополнительно издавалс€ том текстовых по€снений. »зданные хромолитографии составили всего лишь около 10 процентов от всех рисунков акварелью, сделанных художником в процессе работы. »сторическа€ ценность этой книги огромна, так как о многих предметах, утер€нных или уничтоженных за последние 200 лет, ученые сегодн€ знают именно благодар€ скрупулезному труду ‘едора —олнцева. ƒанное издание считаетс€ самым дорогим из русских исторических книг. —егодн€ его стоимость доходит до 750 000 долларов —Ўј.

ѕервые цветные фотографии по€вились намного позднее. —мотрите дальше:

|

|

≈сли из-за каждой скандалистки будут увольн€ть врача, кто тогда лечить будет? |

¬ раснодарском крае в поликлинике станицы —еверской произошЄл сандал между врачом и пациенткой Ќадеждой √речкиной, котора€ ворвалась в кабинет без записи вместе с другим пациентом, нахамила врачу, требу€ выписать ей рецепт и снима€ это всЄ на видео. ¬рача после этого случа€ уволили.

¬рач-хирург, кандидат медицинских наук √ерман ѕ€тов написал своЄ видение ситуации в издании KP.RU, назвав √речкину пациентом с низкой социальной ответственностью.

“аким персонажам, как Ќадежда √речкина, наплевать на правила и нормы, прин€тые в медицине, плевать на загруженность врачей, на интересы других пациентов, утверждает эксперт.

¬рач привЄл факты, на которых основываетс€ его суждение:

– девушке 28 лет, т.е. давно уже не ребенок и не подросток, т.е. должна уже понимать, что такое правила.

– больна€ 15 лет страдает сахарным диабетом, и, за такой долгий период точно должна была у€снить алгоритм получени€ рецепта.

– девушка сама, в процессе съЄмок в кабинете признает, что она не потрудилась предварительно записатьс€ на приЄм к врачу, а когда это за нее сделала мама, она не потрудилась прийти.

– на видео мы видим, что в кабинете врача находитс€ друга€ пациентка, т.е. девушка ведет видеосъЄмку в присутствии другого пациента, тем самым наруша€ его права.

– на другом видео Ќадежда √речкина дает интервью, в котором рассказывает, что пришла без записи, и вошла в кабинет, несмотр€ на то что на это врем€ записана друга€ больна€, котора€ также вошла к врачу.

– также Ќадежда √речкина признаЄт, что в разговоре с врачом использовала нецензурную лексику: “когда € была в слезах, € кинула какие-то фразы, но некоторые касаютс€ еЄ личности, а “маты” (матерные выражени€) которые вставл€ют между слов. Ёто было”.

“о есть, по словам самой же пациентки, получаетс€ следующее: она пришла без записи. “«ан€ла очередь” – при том, что зан€тие очереди никого вообще не волнует, т.к. все идут по записи. »менно благодар€ тому, что все идут по записи, живой очереди нет! ѕо словам этой больной, “там был один мужчина”, потом “пришла женщина… € уже заходила в кабинет… женщина спросила: “¬ какое врем€ вы записаны?”, а € говорю: “Ќу, € уже пошла!”

’от€ на это врем€ была записана друга€ пациентка.

¬рач, не зна€ этих тонкостей, хочет выписать рецепт и начинает искать документы √речкиной. огда она узнаЄт, что та пришла без записи, доктор отказываетс€ еЄ прин€ть и начинает заниматьс€ своим следующим пациентом.

«—огласитесь, что те из вас, кто хоть когда-нибудь обращалс€ в поликлинику, и вот так сидел у дверей кабинета врача, испытывали раздражение, когда кто-то прорываетс€ туда без очереди», – отмечает √ерман ѕ€тов.

Ёто вполне законное действие, но девушка начинает качать права, кидать на стол свои документы, разговаривать на повышенных тонах, вставл€€ в свою речь матерные слова.

«—тоит ли удивл€тьс€ реакции врача? ¬рач, Ћюдмила Ѕердник – женщина пенсионного возраста, ей 62 года, 36 лет работает врачом в этой поликлинике. Ќе думаю, что ей приходилось выслушивать мат в свой адрес от больных. ¬ы стали бы терпеть, когда вас матер€т на рабочем месте при исполнении?

¬се прицепились к этой фразе: “’оть ты сдохни, не дам!”

Ќо это не пожелание пациенту умереть, а просто идиоматическое выражение, такое же, как: “’оть ты лопни!”, “’оть ты оборись здесь!” и т.д.

онечно, это врача не украшает, и заслуживает выговора, но никак не увольнени€», – добавил √ерман ѕ€тов.

ќн по€снил, что система записи работает дл€ того, чтобы не было огромных очередей, ругани и даже драк в коридорах.

“о, что система работает, косвенно признаЄт и сама Ќадежда √речкина: когда она пришла, у кабинета врача был один мужчина, который посетил врача, ушел, а потом пришла женщина. “.е. никакой очереди, все адекватные люди приход€т в назначенное врем€. ќчень удобно. ј вот ждать приходитс€ тогда, когда к врачу врываютс€ такие вот “Ќадежды √речкины”, которым закон не писан. ќна сама об этом говорит: “я не понимаю, почему € должна записыватьс€ на приЄм?!”

«≈сли вы считаете, что Ќадежда √речкина права, вы должны быть готовы к тому, что “нади гречкины” ворвутс€ в кабинет врача, когда вы, пардон, стоите без трусов в колено-локтевом положении, а врач обследует пр€мую кишку. ѕоверьте, в такой ситуации нет ничего фантастического! “акие “нади гречкины” сделают былью подобную “фантастику” быстро – вы даже огл€нутьс€ не успеете.

—амое главное: если из-за каждой такой скандалистки будут увольн€ть врача, кто вас тогда лечить то будет?

» такие “нади гречкины” окончательно угроб€т бесплатную российскую медицину, котора€ и без того на ладан дышит.

слову сказать, в цивилизованной стране никто врача бы не стал увольн€ть, а Ќадежду √речкину привлекли бы к суду, и ей пришлось бы выплачивать штраф в несколько сотен тыс€ч – отнюдь не рублей», – заключил √ерман ѕ€тов.\

≈сли плагиат,извините, дублей не нашел,

|

|

–осси€ в —ирии таки прогнула —Ўј... |

—пецпредставитель —Ўј публично признал поражение ¬ашингтона.

ѕоследние два года сирийские событи€ напоминали учебник по теоретической физике. “олста€ книга, по отдельности пон€тные слова, но термины и особенно формулы представл€ют сущую абстракцию в стиле любимой фразы одного институтского преподавател€ высшей математики: давайте представим что-нибудь очень простое, например, семимерное пространство.

ѕримерно так было и в —ирии. ¬роде страна одна, а войн в ней шло две, причем между собой мало пересекающихс€. ¬ одной –осси€ помогала законно избранному правительству Ѕашара јсада сохранить целостность государства и победить исламистских радикалов. ¬ другой западна€ коалици€ под командованием —Ўј тоже воевала против "черных бармалеев", но при этом периодически подбрасыва€ им оружие, боеприпасы, инструкторов, и одновременно требу€ от јсада немедленно уйти.

¬рем€ от времени случались конфузы, когда плоскости между собой пересекались. ” —Ўј с треском проваливались ракетные атаки, у израильт€н иногда получалось исподтишка нагадить, то ударив по прикрываемым ѕ¬ќ —ј– объектам вопреки договоренност€м, то пр€мо подставить под огонь сирийцев российский самолет.

¬ особенности дело осложн€лось фактической американской оккупацией сирийской территории "за ≈вфратом", ликвидировать которую собственными силами ƒамаск не мог, а применение ¬— –‘ было чревато возникновением пр€мой войны –оссии с —Ўј. ¬ашингтон особо козыр€л в стиле "ну, и что вы нам сделаете"?

» тут вдруг, на первый взгл€д, совершенно внезапно официальный спецпредставитель —Ўј по взаимодействию с —ирией ƒжеймс ƒжеффри за€вл€ет: «ћы привержены политическому процессу, который происходит с сирийским народом. —ирийские люди решат, кто их возглавит, и какое правительство у них будет. ћы не привержены какому-либо изменению режима. ћы полны решимости изменить поведение этого режима».

ак так, что случилось? ќказываетс€, русские снова придумали, как обыграть американцев на их собственном поле. онтроль —Ўј над зан€той частью территории —ирии держитс€ на убеждении американцев в неспособности сирийской пехоты выбить американские армейские части с занимаемых ими позиций. „то там далеко не везде части именно армейские, что многие из них представлены частными военными компани€ми, сути дела не мен€ет. √лавное – сковырнуть их нельз€.

Ќе потому, что они такие несковыриваемые, просто их надежно прикрывает разведывательна€ и особенно ударна€ авиаци€, выступающа€ в роли эффективной и неотразимой "длинной руки". ¬ сущности, примерно ту же функцию обеспечили јсаду ¬ — –‘, коренным образом переломив ход всей войны в —ирии. — той лишь разницей, что мы находимс€ в —ј– по официальному приглашению действующего законного правительства, а американцы – просто по праву сильного.

ак они думали, сильного, потому что передача ƒамаску новых комплексов —-300 расклад решительным образом изменил. ’от€ западные представители и пытаютс€ доказать, что этот шаг лишь повышает угрозу местным мирным жител€м, практика показывает обратное. —разу после постановки новых батарей на боевое дежурство западна€ активность в воздухе резко сошла на нет.

Ћетать прекратили даже израильт€не, хот€ перестать сотр€сать воздух своими громкими за€влени€ми остановитьс€ до сих пор таки не могут. ќдно дело грозить возможными непри€тност€ми ћоскве и совсем другое ƒамаску, уже и так ведущему войну на своей территории против всех агрессоров. ѕричем правительство јсада до сих пор €вл€етс€ официальным членом ќќЌ, так что отменить его право на самооборону невозможно.

“ут-то вдруг «неожиданно» и вы€снилось, что без масштабной авиационной поддержки сковырнуть американцев на земле может даже нынешн€€ сирийска€ пехота. ќна уже далеко не та, какой была в 2012-м году. –усские и иранцы ее довольно качественно обучили и оснастили. ј по мере сокращени€ прот€женности линии фронта у нее снизились потери и выросло тактическое мастерство.