1838 - родился Фердинанд ФОН ЦЕППЕЛИН /Ferdinand von ZEPPELIN/ (8.7.1838 — 8.3.1917), немецкий граф — строитель гигантских дирижаблей жесткой конструкции, которым дали его имя.

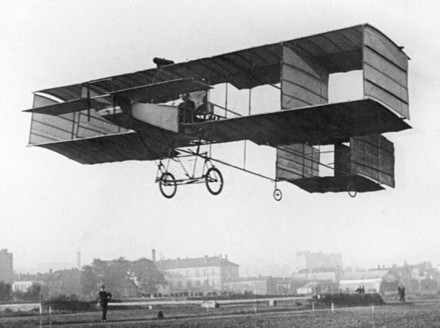

1911 - Абсолютный мировой рекорд высоты полета - 3177 м, М. Лоридан (Marcel Loridan, Франция) на самолете Фарман. Набор высоты длился 1 час 23 минуты.

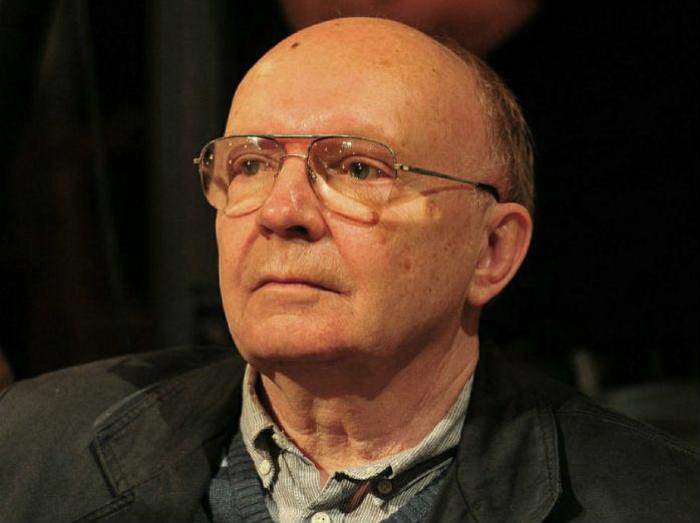

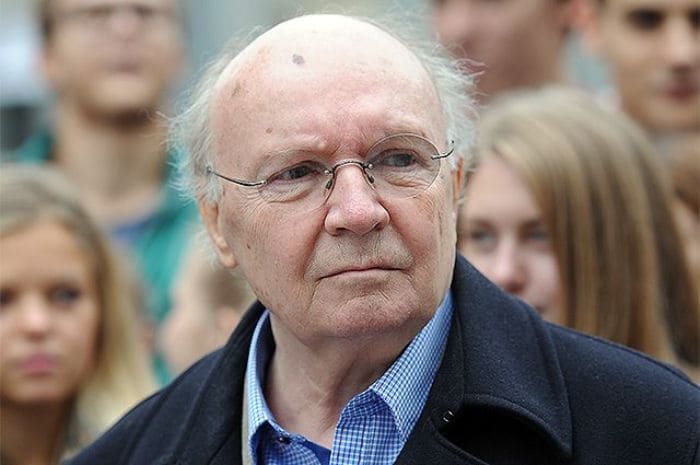

1917 - Родился Михаил Петрович Девятаев – легендарный советский летчик; командир звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка 2-й воздушной армии; гвардии старший лейтенант. В воздушных боях 1941-1944 гг. сбил 9 вражеских самолетов. В неравном воздушном бою вечером 13 июля 1944 г. в районе Львова был ранен в правую ногу, а его самолет подбит. В последний момент Михаил Петрович покинул падающий истребитель с парашютом. С тяжелыми ожогами летчик попал в плен.

Немцы отправили его в Лодзинский лагерь для военнопленных. Позже он был переведен в лагерь Новый Кенигсберг. За попытку побега Михаила Петровича приговорили к смерти и отправили в лагерь смерти Заксенхаузен под Берлином.

Но ему повезло: в санитарном бараке парикмахер из числа заключенных заменил ему бирку смертника на бирку штрафника, убитого охранниками учителя из Дарницы. Теперь Михаил Петрович в группе «топунов» разнашивал обувь немецких фирм.

Позже при помощи подпольщиков был переведен из штрафного барака в обычный.

В конце октября 1944 г. Михаила Петровича в составе группы из 1500 заключенных отправили в лагерь на остров Узедом, где находился секретный полигон Пенемюнде, на котором испытывалось ракетное оружие. Так как полигон был секретным, для узников концлагеря оттуда был только один выход – через трубу крематория.

В январе 1945 г., когда фронт подошел к Висле, М.П.Девятаев вместе с заключенными Иваном Кривоноговым, Владимиром Соколовым, Владимиром Немченко, Федором Адамовым, Иваном Олейником, Михаилом Еменцом, Петром Кутергиным, Николаем Урбановичем и Дмитрием Сердюковым начал готовить побег.

Был разработан план угона самолета с аэродрома, находившегося рядом с лагерем. Во время работ на аэродроме Михаил Петрович украдкой изучал кабины немецких самолетов. С поврежденных самолетов снимались таблички приборов. В лагере их переводили и изучали. Всем участникам побега М.П.Девятаев распределил обязанности: кто должен снять чехол с трубки Пико, кто убрать колодки от колес шасси, кто снимать струбцины с рулей высоты и поворота, кто подкатывать тележку с аккумуляторами.

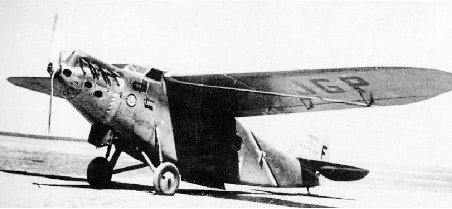

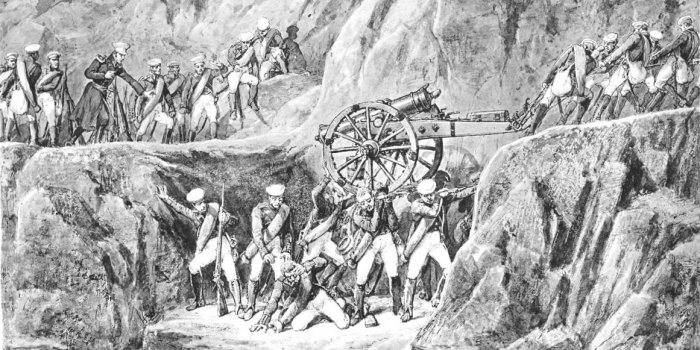

Побег был назначен на 8 февраля 1945 г. По пута на работу на аэродром заключенные, выбрав момент, убили конвоира. Чтобы немцы ничего не заподозрили, один из заключенных, переодевшись, начал изображать конвоира. Таким образом удалось проникнуть на стоянку самолетов. Когда немецкие техники отправились на обед, группа М.П.Девятаева захватила бомбардировщик Не-111Н-22. Михаил Петрович запустил двигатели и начал выруливать на старт. Чтобы немцы не увидели его полосатую арестантскую одежду, ему пришлось раздеться догола.

Но взлететь незамеченными им не удалось, кто-то обнаружил тело убитого охранника и поднял тревогу. В сторону «хенкеля» со всех сторон бежали немецкие солдаты. Михаил Петрович начал разбег, но самолет долго не мог взлететь (позже обнаружилось, что не были убраны посадочные щитки). Только в конце полосы самолет оторвался от земли и на малой высоте пошел над морем. Михаил Петрович ориентировался по солнцу. Опомнившись. Фашисты послали в погоню истребитель, но обнаружить беглецов ему не удалось. В районе линии фронта самолет обстреляли наши зенитки. «Хенкель» совершил вынужденную посадку южнее населенного пункта Голлин в расположение артиллерийской части 61-й армии.

Особисты не поверили, что заключенные концлагеря могли угнать самолет. Беглецов подвергли жестокой проверке, долгой и унизительной. Затем отправили в штрафные батальоны. В ноябре1945 г. Михаил Петрович был уволен в запас. Его не брали на работу. В 1946 Михаил Петрович с трудом устроился грузчиком в Казанский речной порт. Михаил Петрович и в таких условиях продолжал борьбу, только теперь за восстановление справедливости. Он писал письма на имя Сталина, Маленкова, Берии, но все без толку. Положение изменилось только в конце 1950-х гг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1957 г. Михаилу Петровичу Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1957 г Михаил Петрович стал одним из первых капитанов пассажирских судов на подводных крыльях «Ракета». Позже водил по Волге «Метеоры», был капитаном-наставником.

Уйдя на пенсию, Михаил Петрович активно участвовал в ветеранском движении, создал «Фонд Девятаева» , оказывал помощь тем, кто в ней особо нуждался.

Михаил Петрович награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. В Торбеево открыт музей героя.

Михаил Петрович скончался 24 ноября 2002 г.Похоронен в Казани на участке Арского кладбища, где расположен мемориальный комплекс воинов Великой Отечественной войны...

1922 - на Ходынском аэродроме в Москве под руководством профессора сельхозакадемии В.Ф.Болдырева и при участии военного летчика Н.П.Ильзина был поставлен первый в СССР опыт авиационного опрыскивания, проведено 32 экспериментальных полета. Ранее в этом году была создана Комиссия по применению воздушных средств в борьбе с вредителями растений в СССР.

1929 - Состоялся первый полет пассажирского самолета Вилли Мессершмита M-24a . Самолет оснастили шестицилиндровым двигателем Junkers L 5G мощностью 375 л.с.

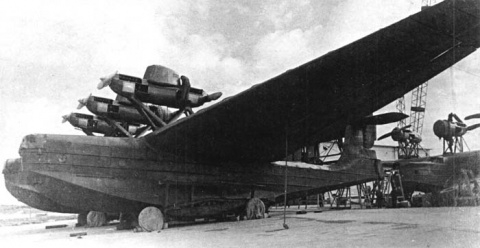

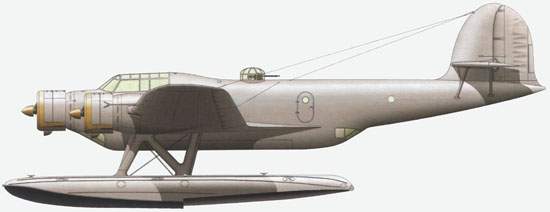

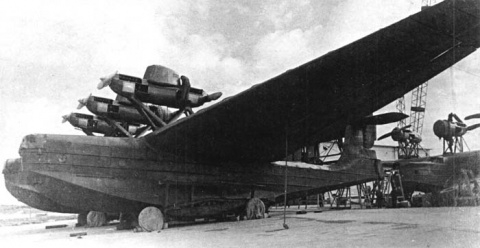

1934 - Первый полёт гигантской летающей лодки АНТ-22 (МК-1). Это был двухлодочный гидросамолёт - третья летающая лодка, спроектированная и построенная в ЦАГИ. В соответствии с заданием, предполагалось сделать морской самолёт-крейсер. Его назначением являлись морская разведка в отдалённых районах, сопровождение флота, выполнение бомбардировки баз и укреплённых районов врага. АНТ-22 предполагали использовать для решения всех тех задач, которые ставились ранее для проектируемых, а также строящихся самолётов-разведчиков, бомбардировщиков и торпедоносцев. Двухлодочную схему самолёта выбрали из-за того, что на летающей лодке предполагали транспортировать крупногабаритные грузы, такие как малые подводные лодки или полупогружаемые торпедные катера. Монстр создавался с огромными претензиями. Рассматривался и пассажирский вариант. Был построен единственный монстр с размахом крыла в 51, 6 м.

1935 - В г. Красноуральск (Свердловская область, Россия) родился российский космонавт Виталий Иванович Севастьянов (1935 - - 05.04.2010), совершил 2 космических полета в 1970 (Союз-9 - установлен новый мировой рекорд продолжительности полета в 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд) и 1975 (Союз-18 - ОС «Салют-4» (ДОС-4)) годах. Суммарный налет в космических полетах 80 суток 16 часов 19 минут 3 секунды.

1939 - Компания Pan American открыла первые регулярные трансатлантические линии на гидроплане Boeing-314.

1940 - Первый полёт итальянского бомбардировщика-разведчика Z.515 (MM.466).

1941 - Первый боевой вылет В-17С Fortress I ВВС Великобритании состоялся из Polebrook на Вильгельмсхафен (Wilhelmshaven). В этом вылете приняли участие три самолета. Неисправность двигателя вынудила один из самолетов направиться к запасной цели, но другие два сбросили бомбы на военно-морские казармы в Вильгельмсхафене с высоты 30000 футов (9145 м).

1944 - Германской авиацией было осуществлено первое боевое применение крылатой ракеты "V-1" (Фау-1) с самолёта-носителя "He-111". В течение июля и августа с самолётов Люфтваффе по Англии было выпущено 310 ракет "V-1" (Фау-1).

1946 - Совершил первый полет CV-110. Это был двухмоторный самолет, оснащенный звездообразными поршневыми двигателями R-2800-S1C3-G мощностью 2100 л. с. Он вмещал 30 пассажиров. Однако до его первого полета компания American Airliners уже решила, что необходима большая пассажировместимость, что привело к разработке самолета Convair Model 240, известного позднее как ConvairLiner.

1947 - Первый полет реактивного истребителя Як-23 с ТРД РД-500,лётчик-испытатель Михаил Иванович Иванов.

1947 - Впервые поднялся в воздух прототип NX-90700 американского среднемагистрального пассажирского самолета Boeing 377 Stratocruiser. Поскольку он использовался для летных испытаний, за ним закрепилось прозвище "Dog Ship" - буквально "собачий корабль".

1948 - Состоялся первый полет реактивного фронтового бомбардировщика Ил-28 с двигателями «Нин-1»,лётчик-испытатель Владимир Константинович Коккинаки. Его оценка самолета была высокой: взлет прост, поведение при наборе высоты нормальное, управлять машиной легко. В процессе заводских испытаний выяснилось, что самолет статически устойчив на всех эксплуатационных режимах полета как с "зажатым", так и со свободным управлением. В горизонтальном полете сбалансированная машина шла с брошенным управлением. На малых скоростях тенденции к срывам и сваливанию отсутствовали, Ил-28 можно было считать безопасным в отношении срыва в штопор. О^н мог продолжать горизонтальный полет и при отказе одного двигателя. При нормальной взлетной массе 17220 кг разбег с двумя ускорителями ПСР-1500 составил всего лишь 560 м. Самолет хорошо взлетал с грунта и садился на такие ВПП, причем для продления ресурса покрышек колес испытатели специально рекомендовали эксплуатировать Ил-28 с грунтовых полос. Бомбардировщик на высоте 5000 м развивал максимальную скорость 833 км/ч, а на 7000-8000 м достиг числа М=0,79. Испытатели отмечали, что поведение самолета при этом оставалось нормальным и скорость полета можно было увеличить.

Ведущим инженером по испытаниям Ил-28 был Виктор Никифорович Бугайский, впоследствии Главный конструктор авиационного ракетного вооружения. С участия в разработке рабочих чертежей самолета началась карьера Генриха Васильевича Новожилова,бывшего Генерального конструктора АК им. С.В.Ильюшина.

1948 - Первый полет первого самолета В-36В-1 (44-92026, бортовой ВМ-026) серии "В". После испытаний и доводок с конца года пошла серия В-36В, всего было выпущено 73 машины модификации "В", в дальнейшем они практически все были переоборудованы в B-36D.

1953 - Первый вертолет авиакомпании New York Airways начал плановое обслуживание пассажиров. Операционные рейсы между тремя аэропортами: La Guardia, Idlewild и Newark совершались 16 рейсов в день с 90-минутными интервалами. Использовался Sikorsky S-55. Он нес 8 пассажиров и почтовый груз.

1958 - Совершил первый полёт первый послевоенный немецкий вертолёт - трёхместный Боргварт «Колибри I», построенный Генрихом Фокке.

1959 - Первый полёт сверхзвукового бомбардировщика Як-28Л,лётчик-испытатель Валентин Григорьевич Мухин. Машину оборудовали радиокомандной разностно-дальномерной системой наведения ДБС-2С "Лотос". Станция позволяла наводить самолет на неподвижную цель путем приема сигналов двух наземных станций управления, расположенных позади линии фронта.

1959 - В Советском Союзе с ракетного полигона Капустин Яр был осуществлен 8-й запуск геофизической ракеты "Р-2А" разработанной на базе "Р-2"/SS-2/Sibling по научной программе. Основной задачей полета являлось изучение ультрафиолетового излучения Солнца, а также биологические исследования. На борту ракеты находились собаки Отважная, Снежинка и крольчиха Марфуша. Высота подъема ракеты составила 241 км. Животные испытали перегрузку 6-10g, период невесомости 6 минут. В результате полета получены обширные физиологические данные.

1960 - Первый полет перехватчика Е-150 ОКБ «МиГ»,лётчик-испытатель Александр Васильевич Федотов. всепогодный истребитель-перехватчик Е-150, задуманный в КБ А.И.Микояна, должен был развивать скорость в три раза превышающую скорость звука. Поэтому до его создания «в металле» пришлось решать проблему теплового барьера - разработать и создать термостойкие материалы, способные выдерживать полетные нагрузки при повышенной в несколько раз температуре. Обычные, алюминиевые сплавы в этих условиях просто «текли». Требовалось научиться делать конструкцию самолета из жаропрочных сталей, титановых сплавов и композитов, разработать технологию серийного производства и т. д. И эти проблемы удалось решить в кратчайшие сроки.

1964 - На Базе ВВС США «Эдвардс» (шт. Калифорния, США) осуществлен очередной 30-й полет ракетного самолета «Х-15» № 3. Аппарат пилотировал летчик Джо Энгл (Joe Engle). Достигнута высота 51938 м при скорости 5664 км/час.

1965 - На Базе ВВС США «Эдвардс» (шт. Калифорния, США) осуществлен очередной 40-й полет ракетного самолета «Х-15» № 2. Аппарат пилотировал летчик Джон МакКэй (John McKay). Достигнута высота 64800 м при скорости 5887 км/час.

1968 - Первый полёт пассажирского Бе-30;лётчик-испытатель Михайлов Михаил Иванович. Учитывая, что "тридцатка" будет эксплуатироваться с грунтовых аэродромов, выбрали схему высокоплана. Хотя это и приводило к росту веса шасси, но способствовало улучшению эксплуатационных характеристик. Hе забивались грязью ниши шасси, повышалась надежность работы силовой установки, сведя до минимума вероятность попадания в неё посторонних предметов. Особенностью новой машины должен был стать синхронный вал, связывающий через обгонную муфту воздушные винты обоих двигателей. Это позволяло в случае отказа одного из двигателей упростить технику пилотирования машины, особенно на самых ответственных взлётно-посадочных режимах. А устройства реверса тяги воздушных винтов сокращали длину пробега до 180 м. Бе-30 рассчитывался на 14 пассажирских мест. При этом допускалась посадка ещё одного пассажира рядом с пилотом.

Пал жертовою политических подковёрных игр. Ему предпочли "чехов". Бе-30 базируясь в Быково, выполняли технические рейсы во многие города, полёты выполнялись как днём, так и ночью. В сутки налёт составлял от 6 до 14 ч. В процессе эксплуатационных испытаний отказов матчасти практически не было. В его судьбу вмешалась высокая политика. Для поддержания чехословацкой авиапромышленности было принято решение о массовых поставках нам L-410. В 1972-м приняли решение о прекращении дальнейших работ по Бе-30. Однако работы по родственному варианту Бе-32 продолжались. Было произведено 8 машин.

1970 - Мировые рекорды скорости на замкнутом маршруте 1000 км с грузом 2т и 5т по классам гидросамолетов и амфибий, экипажи П.С.Якушина, Е.М.Никитина, А.С.Смирнова, А.Т.Захарова, на Бе-12 (8 и 9 июля), соответственно - 535,288; 528,998; 530,504; 526,606 км/час.

1977 - Катастрофа Ан-24РВ Кировоградской лётной школы у Сухумского аэропорта. Выполнялся учебный рейс по маршруту Кировоград - Сухуми - Кировоград с работой в районе Сухумского аэропорта. Причиной катастрофы явилось отсутствие контроля со стороны экипажа за полётом самолёта, несбалансированного после уборки закрылков, что привело к переходу из набора высоты в снижение... Погибли 8 человек.

1978 - Катастрофа самолета ЗМ, КК командир отряда Усов В.В.

Экипаж выполнял ночью вывозной полет по кругу при допустимом минимуме погоды. После ухода на второй круг у самолета отказал второй двигатель и возник пожар. Но идентифицировать отказавший двигатель экипаж не смог и включил противопожарную систему исправного лвигателя.

Судя по событиям, развивавшимся на борту, можно констатировать, что командир корабля и летчик инструктор, заместитель командира полка, поддались панике и, не обеспечив аварийное покидание корабля членами экипажа (не сбросив избыточное давление из камер герметизации люков), первыми привели в действие свои катапультные кресла. Из-за этого один воздушный стрелок и борттехник не смогли сбросить крышки люков и катапультироваться.

1980 - Первый полет прототипа McDonnell Douglas F-15 Strike Eagle - ударного варианта истребителя F-15.

1980 - Через 2 минуты после взлёта в аэропорту Алма-Аты разбился при взлёте в результате сдвига ветра Ту-154Б-2.

Экипаж не смог справиться с управлением из-за сильного порыва ветра. Все 166 человек, летевшие в Симферополь через Ростов-на-Дону, погибли.

В 00:38 по местному времени Ту-154 взлетел из аэропорта Алма-Аты и начал набор высоты. На высоте 120 метров при скорости 320 км/ч экипаж начал убирать механизацию крыла. На высоте 150 метров самолёт неожиданно начал вдруг быстро снижаться и резко появился правый крен в 18°. Крен экипаж быстро устранил, но попытки предотвратить потерю высоты не возымели результата. В 00:39, всего через 113 секунд после начала разбега по ВПП, несмотря на максимальную тягу двигателей, самолёт с тангажом +6° на скорости 400 км/ч и с вертикальной скоростью 2-3 м/с столкнулся с поверхностью земли на пшеничном поле в 3396 метрах юго-западнее торца ИВПП в 60 метрах правее её створа. Отскочив от земной поверхности и повернув вправо на 8°, самолёт пролетел 86 метров, прежде чем второй раз упал. Промчавшись по земной поверхности 63 метра, авиалайнер опять оторвался от земли и пролетел 80 метров, а затем опять упал на землю. В 295 метрах от точки первого касания, проскользив по земле 66 метров, самолёт упал в овраг глубиной 3 метра и шириной 44 метра. Врезавшись в противоположный склон оврага (339 м от места первого касания земли), самолёт развернулся влево на 10° и разрушился. Отделившаяся середина фюзеляжа с частью крыла ударилась о склон и подлетела вверх, после чего, пролетев 370 метров, врезалась в отвесный склон высотой 8 метров и взорвалась.

Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые дома на улице Федосеева на восточной окраине города. С момента отрыва от ВПП и до разрушения самолёта прошло около 100 секунд. Самолёт снёс два глинобитных жилых барака, переоборудованных из конюшен, а также 4 жилых дома на улице Федосеева. В результате падения Ту-154 на город, на земле были ранены 9 человек, из них 3 госпитализированы, но никто на земле не погиб.

Однако погибли все 166 человек (10 членов экипажа и 156 пассажиров), находившиеся на борту авиалайнера. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана.

1983 - Первый полет самолета Airbus A300-600 (с двигателями JT9D-7R4H1). Он стал основной серийной машиной после того, как последний самолет A300B4 сошел с линий в конце 1984г. Самолет выпускался в вариантах: A300-600R с увеличенной взлетной массой и балансировочным топливным баком в стабилизаторе для увеличения дальности полета и A300-600 Convertible - грузопассажирский самолет.

1983 - Катастрофа самолета Ту-22М2 в районе а/б "Белая", КК замполит АЭ к-н Цибулин В.М.

Метеоусловия: НПМУ, облачность 7 баллов, высота нижней границы облаков 1000м, видимость 10км, ветер слева под 80°, 2м/сек. Экипаж выполнял взлет на маршрут. После отрыва (через 7с) на борту сработала сигнализация «Вибрация велика» левого двигателя. Удостоверившись в этом по стрелочному индикатору, командир корабля уменьшил режим работы левого двигателя, а затем перевел его на малый газ. Так как сигнал «Вибрация велика» не снимался, командир корабля в режиме набора высоты на высоте 140м и скорости 480км/ч выключил левый двигатель, о чем доложил руководителю полетов. При этом летчик, очевидно, непроизвольно на время около 14с уменьшил режим работы правого двигателя до 0,7 номинала, а затем по команде РП установил ему максимально форсажный режим.

Продолжая набор высоты с вертикальной скоростью 2–3м/с, летчик отвлек внимание на контроль вибрации и на высоте 215м и скорости 450км/ч вывел самолет на критический угол атаки по УАСП. Остальные члены экипажа контроль за скоростью полета упустили. Дальнейшее уменьшение скорости до 380км/ч с набором высоты 250м привело к выходу самолета на режим сваливания. Самолет перешел на энергичное неуправляемое снижение с переменными кренами от +20 до минус 70° и через 18с столкнулся с землей, имея положительный угол тангажа 15° и правый крен 8°, поступательная скорость при этом составила 350км/ч, Vy снижения – 30м/с. Из 4-х членов экипажа погибли КК и ПКК. Ввод в действие катапультируемого кресла командира корабля совпал с началом разрушения самолета. ПКК средствами аварийного покидания не воспользовался. Штурман-оператор первым принял решение (самостоятельно) и покинул самолет на высоте 120 – 150м и скорости 355км/ч при левом крене самолета до 25° и вертикальной скорости 30м/с. ШК покинул самолет на высоте 100 – 120м при левом крене до 60°. Полное наполнение купола произошло под воздействием взрывной волны. Приземление произошло в 15м от взорвавшегося самолета.

Опасность сложившейся аварийной ситуации командир корабля своевременно не определил. Много времени (около 10с) потратил на доклад РП о непонятном положении самолета. Команду на покидание самолета не дал, решение на катапультирование принял на высоте 50 – 70м (за 2 – 3с до столкновения самолета с землей) и только после получения команды на катапультирование от командира, взлетевшего за ним, и наблюдавшего падение Ту-22М.

Причины: поспешные и несообразные с обстановкой действия командира корабля при срабатывании аварийной сигнализации об опасной вибрации двигателя, потеря экипажем контроля за режимом полета при возникновении особого случая, что привело к выходу самолета на режим сваливания. Причиной ложного срабатывания сигнализации «Вибрация велика» явился отказ одного из элементов аппаратуры измерения вибрации ИВ-144. Ложное срабатывание системы привело к дезинформации летчика и выключению им двигателя в полете.

1985 - Первый полет опытного самолета Aibus A310-300 с двигателями Пратт-Уитни JT9D-7R4.

1988 - Начало эксплуатации Як-42Д с увеличенной дальностью полёта.

1989 - Катастрофа самолёта Ан-12, аэродром Камрань, Вьетнам.

Во время захода на посадку в Хошимине при нижней кромке облаков 50 м в условиях тропического ливня самолет оказался на 300м левее ВПП, но КК не стал уходить на второй круг, а решил довернуть вправо, продолжив снижение.

В результате самолёт задел дренажный колодец правой стойкой шасси, потеряв ее, а затем винтом СУ №4 ударился о ВПП. Винт автоматически зафлюгировался. Экипаж ушел на запасной аэродром - Камрань. При посадке, пролетая торец ВПП, экипаж зафлюгировал винт СУ №1. Самолет начал уходить влево. После попытки парировать уклонение самолёт приземлился на левую боковую полосу безопасности за серединой ВПП и начал скользить по песчаному грунту. От удара об дренажные колодцы снесло оставшиеся стойки шасси и носовой фонарь.

Затем фюзеляж раскололся надвое после столкновения с песчаной дюной. После этого самолет проскользил через рулежку, остановился и загорелся. На борту находился груз кондиционеров и матрасов, который при ударе сместился и заблокировал гермокабину, в которой находились пассажиры. Не сумев выбраться, большинство из них погибло от дыма. Погибло 32 человека, трое, в т.ч. КВС, выжили.

1993 - Катастрофа самолёта Ил-76М, аэродром Кресты (Псков), КК м-р Гудин В.В.

ПМУ. Экипаж выполнял комплексную задачу по восстановлению навыков в технике пилотирования, по обучению курсантов-стажёров навигации и вывозной программе воздушного стрелка по маршруту применительно к Упр. № 523 КБП ВТА и ТА-92г. На 8 мин полёта в процессе занятия эшелона 1200м прекратилась связь с кормовой кабиной, на борту ВС во внутренней и внешней сетях управления появились шумы, которые принятыми мерами экипаж устранить не мог. После прохождения 3-го ППМ из-за неустойчивой связи с экипажем РП принял решение на прекращение задания и дал условия выхода на точку для захода на посадку. При следовании самолета к аэродрому отделились элементы конструкции хвостовой части фюзеляжа.

На 25 мин полета при подходе к аэродрому экипаж обнаружил пожар за гермостворкой, о чём доложил РП и с его разрешения приступил к выполнению экстренного захода на посадку. При подходе к посадочному курсу при работе двигателей 90% самолет был выведен из крена и начал энергично снижаться. На удалении 3400 м от торца ВПП левее посадочной оси 480м самолет столкнулся с землей, разрушился и сгорел. Экипаж в составе 8 человек и 3 курсантов-стажеров погиб. Разрушений на месте падения самолета нет.

Причиной ЛП явилась потеря продольного управления из-за разрушения тяг РВ, вследствие комплексного воздействия на них высоких температур и разорвавшихся боеприпасов в условиях пожара в хвостовой части самолета в воздухе. Определить причину возгорания не представилось возможным из-за уничтожения большинства агрегатов и деталей конструкции и потери информация бортовых СОК в результате воздействия на них пожара в воздухе и на земле.

По информации, не попавшей в официальный акт расследования, картина ЛП выглядит следующей. После взлета с аэродрома Остров экипаж убрал шасси и механизацию, начав на высоте около 200-300 м первый разворот, который проходил над Черехинским полигоном, где в это время у десантников проходили учебные стрельбы. Именно после разворота над стрельбищем у экипажа Ил-76 пропала внутренняя связь с кабиной стрелков, в наушниках и по радио появился характерный звуковой сигнал. Как правило, такое случается после зажатой кнопки радиостанции "на передачу" (и всегда подтверждается "черным ящиком"). Возможно, это была последняя попытка двух стрелков сообщить о трагедии. В тот момент и начался пожар. Причем, начался именно там, где проходили пробитые кем-то с земли взрывоопасные трубопроводы подвода гидросмеси к аварийной двери и кислорода для жизнедеятельности стрелков. Здесь же находились жгуты энергопроводов, связи и ящик боеприпасов для пушки калибра 23 мм.

Было принято решение произвести посадку с прямой на аэродроме Кресты с МК=175°. При заходе с прямой КК не попал на полосу в связи с низкой натренированностью (топлива в полку давали с большими перебоями). КК принял решение заходить повторно с малого круга с обратным стартом и выходом сразу на БПРМ. Первый разворот выполнялся на предельно малой высоте над жилыми кварталами, к третьему развороту удалось набрать 100м. Экипажу практически удалось выйти на посадочный курс, но в 2 км от БПРМ в процессе выполнения четвертого разворота самолёт перешёл на пикирование из-за разрушения тяг.

Так что это было не случайное возгорание, которое, как пытались утверждать, произошло из-за бензиновых пятен на комбинезоне стрелка, а следствие самого настоящего несанкционированного "обстрела" снизу. В корме самолета вышла из строя не только система связи, но и система открытия аварийной двери, через которую можно было спастись на парашютах. Температура внутри была запредельной: после катастрофы удалось обнаружить насквозь прожженное кресло стрелка, сделанное, кстати, из титанового сплава. Несмотря на пожар экипажу удалось увести самолет от города.

Указом президента России экипаж за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был награжден орденом Мужества (посмертно).

1994 - В США по программе «STS-65» осуществлен запуск с космодрома Cape Canaveral космического корабля «Columbia №17» с астронавтами Робертом Кабана (Robert Cabana), Джеймсом Халселлом (James Halsell), Дональдом Томасом (Donald Thomas), Карлом Уэлзем (Carl Walz), Ричардом Хьюбом (Richard Hieb), Лероем Чиао (Leroy Chiao) и Наито Мукаи (Naito Mukai). Программой полета на борту КК и лаборатории IML-2, предусматривалось проведение различных экспериментов по американо-японской программе.

2000 - Решающее тестирование системы национальной ПРО закончилось провалом. Ракета-перехватчик “EKV”, запущенная с тихоокеанского атолла Кваджилейн, не смогла поразить боеголовку “Minuteman-2”, стартовавшую с Базы ВВС США “Ванденберг” (Vandenberg Air Force Base) из Калифорнии. Этого сделать не удалось, так как не произошло разделение первой и второй ступеней ракеты-перехватчика. Ракета-мишень была уничтожена по команде с Земли.

2004 - Катастрофа Ту-22М3, авиабаца Сольцы, экипаж О. Тяпкина. При выполнении планового тренировочного полёта ночью отказал генератор. Экипаж при заходе на посадку выпустил шасси и включил фары. На удалении 14 км от ВПП фары погасли, самолёт стало разворачивать. Руководитель полётов дал команду экипажу на катапультирование. Но экипаж не смог катапультироваться, потому что из-за разряженных аккумуляторов катапульты не сработали. Командир корабля майор Олег Тяпкинг, штурман майор Николай Толстов, штурман-оператор капитан Александр Иванов, помощника командира корабля капитан Илья Ласков - погибли.

2007 - Первый экземпляр Боинг 787 показан на презентации на заводе в городе Эверетт.

2011 - Космический корабль многоразового использования Atlantis был запущен со стартового комплекса 39А в Космическом центре Кеннеди, мыс Канаверал. Это был самый последний из 135 рейсов программы космических челноков США. Задача миссии STS-135 состояла в доставке модулей сборки и грузов на МКС...

Авиаторы и их друзья