-Рубрики

- Разное (92)

- Зигзаги судьбы (26)

- не разобранное (13)

- Снимки National Geographic (32)

- Цветы. (59)

- -Вязание для женщин -2 (50)

- Аватарки (10)

- Аудиокнига (633)

- аудиокнига 2 (56)

- Видеорецепты (71)

- видеорецепты -2 (21)

- Видеоуроки (230)

- интересное видео (26)

- видеоуроки - 3 (39)

- видеоуроки от Евгения Галкина (11)

- видеоуроки-2 (51)

- Виртуальные путешествия (22)

- Все для ЛиРу (374)

- Rost (13)

- все о ЛиРу-2 (14)

- рамочки от Arnusha (125)

- советы от Arnusha (106)

- советы от Arnusha -2 (15)

- советы от Юлии Гурбер (21)

- уроки разные (12)

- Вышивка (55)

- Вяжем (65)

- Вязание (52)

- Вязание - 10 (51)

- Вязание - 11 (51)

- Вязание - 12 (50)

- Вязание - 13 (50)

- Вязание - 2 (50)

- Вязание - 4 (51)

- Вязание - 5 (50)

- Вязание - 7 (50)

- Вязание - 8 (50)

- Вязание - 9 (49)

- Вязание -3 (50)

- Вязание -6 (66)

- Вязание детям (50)

- Вязание детям - 2 (641)

- Вязание для женщин (53)

- Вязание для женщин - 3 (92)

- Вязание для женщин - 6 (11359)

- Вязание для женщин -4 (64)

- Вязание для мужчин (52)

- Вязание для мужчин - 2 (691)

- Вязание женщинам - 5 (52)

- Галерея Дефне (11)

- Дайтека (73)

- поздравлялки (14)

- уроки Дайтеки (54)

- уроки Дайтеки -2 (5)

- Дворцы, замки, крепости, соборы (32)

- Для дневника (1415)

- анимация (50)

- анимация -2 (9)

- бродилка по дневникам (41)

- генераторы (41)

- для дневника -2 (12)

- клипарт (50)

- клипарт - 2 (7)

- кнопочки - переходы (26)

- коды (6)

- комментарии (42)

- о яндекс фотки (3)

- онлайн сервисы (17)

- открытки,картинки + код (63)

- открытки,картинки + код - 2 (12)

- разделители (40)

- рамочки (85)

- рамочки для текста (62)

- рамочки для текста - 4 (49)

- рамочки для текста - 5 (28)

- рамочки для текста -2 (50)

- рамочки для текста -3 (50)

- рамочки кулинарные (38)

- рамочки кулинарные - 2 (11)

- рамочки от Ирины Кантемировой (28)

- скарбничка (34)

- советы. помощь (10)

- схемки от Ejkova (15)

- схемы (94)

- схемы, рамочки от Schamada (34)

- схемы, рамочки от Litizija (10)

- схемы, рамочки от klavdia-France (29)

- схемы, рамочки от Ирины Кантемировой (9)

- схемы-2 (32)

- теги (11)

- текст (6)

- уроки от Фанины (65)

- флеш, флеш - плееры (9)

- фон (50)

- фон - 2 (24)

- эпиграф (23)

- Живой "уголок" (44)

- Живопись, художники (1074)

- Журналы (70)

- Забавное (62)

- Загадки природы (40)

- Замки,сады,соборы (135)

- игры (10)

- Из истории государства Российского (84)

- Интересное (1038)

- Истории вещей (745)

- Кино и все о нем (49)

- Книги,библиотеки (31)

- Кнопочки - переходы (2)

- Компьютер (156)

- компьютерный ликбез (8)

- не хочу быть чайником (49)

- не хочу быть чайником - 2 (45)

- обои (4)

- полезные сайты (15)

- Копилка (5)

- Копилка узоров (162)

- Котоматрица (37)

- Красивые места (16)

- Красивые фотографии (20)

- Крым (53)

- Кулинария (1290)

- кабачки (24)

- на второе (42)

- баклажаны (25)

- блины, оладьи, лаваш (50)

- блины, оладьи, лаваш -2 (18)

- выпечка (148)

- выпечка - 2 (13)

- грибы (15)

- грузинская кухня (3)

- десерт (50)

- десерт - 2 (52)

- десерт - 3 (3)

- диетчикам (2)

- закуски (50)

- закуски -2 (16)

- и кулинария, и здоровье (2)

- из картофеля (22)

- из курицы (50)

- из курицы - 2 (36)

- из фарша (30)

- индийская кухня (12)

- итальянская кухня (2)

- кухни мира (10)

- литовская кухня (1)

- мясное (51)

- мясное - 2 (17)

- первое (26)

- пироги,пирожки (50)

- пироги,пирожки - 2 (9)

- рыбное (50)

- рыбное - 2 (5)

- с грибами (6)

- с творогом (23)

- салаты (38)

- салаты (48)

- сало (25)

- соус (16)

- тесто (13)

- торты (50)

- торты - 2 (8)

- торты без выпечки (108)

- торты без выпечки - 2 (12)

- украшение блюд и др (13)

- японская кухня (3)

- Кулинарная бродилка (1)

- Ликбез для лирушника (15)

- Любимые исполнители (30)

- Места - история (34)

- Мир (458)

- Мысли мудрых (7)

- Наследие (1)

- Недосказанные цитаты (3)

- Непознанное (15)

- Новостной листок (64)

- Новостной листок - 2 (14)

- Очень верно сказано! (7)

- Парки мира (37)

- Поздравления (9)

- Полезности (22)

- Полезности на кухне (11)

- Помощь по ЛиРу (34)

- Приметы, суеверия (5)

- Природа (50)

- Природа-2 (132)

- Притчи,легенды,мифы (94)

- история любви (10)

- о цветах (23)

- о ювелирных камнях (2)

- притчи (5)

- Путешествуя по России (167)

- Разделители (4)

- Разное- 2 (21)

- Релакс (14)

- Самоцветы (197)

- Сделай сам (36)

- Скульптура (48)

- Страшилки (2)

- Схемы вязания (343)

- Фильм (158)

- боевик (1)

- детектив (22)

- драма (10)

- исторический (12)

- комедия (10)

- мелодрама (49)

- мультяшки (28)

- приключения (6)

- триллер (9)

- Фотошоп, уроки (879)

- paint (5)

- анимация (34)

- бродилка -2 (5)

- генераторы текста (3)

- гифки (4)

- клипарт (26)

- коллаж (6)

- корел (20)

- маски (9)

- разделители (3)

- рамочки (77)

- советы знатоков (16)

- схемы в ФШ (1)

- урок от Любаши К-2 (74)

- уроки от Ledy_OlgA (11)

- уроки от NATALI-NG (25)

- уроки от Novichok56 (24)

- уроки от Галины Шадриной (51)

- уроки от Ларисы Гурьяновой (46)

- уроки от Ларисы Гурьяновой - 2 (4)

- уроки от Любаши К (129)

- уроки ф/ш (33)

- фильтры (8)

- футаж (1)

- эдитор (50)

- эдитор -2 (10)

- Цветы (181)

- на даче (75)

- цветник на подоконнике (58)

- Шильников (46)

- Юмор (69)

- -юмор - 2 (19)

- Я ищу (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 25791

Комментариев: 1820

Написано: 28282

Монеты Екатерины II |

Екатерина Великая управляла Российской империей более трёх десятилетий. Её царствование относят к эпохе Просвещения, в течение которой государственная власть активно способствовала развитию наук и искусств. Относительно монетного дела наблюдается как определённый консерватизм (базовое оформление монет не менялось почти до самого конца правления императрицы), так и интереснейшие выпуски на территориях, оказавшихся под влиянием России. К последним можно отнести сибирскую медную монету, таврическую серию из низкопробного серебра и чеканку для Молдавии и Валахии. Появление в 1769 году бумажных ассигнаций усилило роль меди в обиходе и окончательно сформировало двойственный курс российских денег, когда рубль золотом или серебром и рубль медью или ассигнациями имели разную покупательную способность.

Медные монеты Екатерины II

Вскоре после воцарения на российском престоле новая императрица отменяет 32-рублёвую монетную стопу, введённую предшественником. Из оформления реверса исчезает военная арматура и возвращается изображение вензеля императрицы. С одной стороны, кажется, будто Екатерина II решила вернуть елизаветинские времена. С другой, не стоит забывать, что переход на 32-рублёвую стопу был задуман ещё при Елизавете Петровне, и только смерть царицы заставила завершить начатую реформу медных денег уже при Петре III. Ниже мы даём стандартные значения для массы и диаметра каждого из номиналов медной линейки. Однако стоит помнить, что большое количество российской меди чеканилось с существенным отклонением от нормы. С одной стороны, различия в диаметре одной и той же монеты происходят из-за несовершенной технологии чеканки. Кроме того, первые годы шёл обратный перечекан монет 1762 года (32-рублёвая стопа): при повторном ударе по монете диаметр увеличивался, а толщина уменьшалась. С другой стороны, часть тиража заведомо чеканили с большей или меньшей массой. Как описывал известный нумизмат В.В. Уздеников в работе «Монеты XVIII-XIX вв. с нестандартной массой», на монетном дворе медь принимали не поштучно, а партией. В случае большого несовпадения по весу следовало суровое наказание. Чтобы избежать его, рабочие заменяли часть «негодной» партии экземплярами с большей или меньшей массой, подгоняя общий вес к нужному результату.

полушка 1766

Стандартный вес медных монет был прочно привязан к монетной стопе: из пуда меди чеканили монет на определённую сумму. Указ от 27 января 1763 года определяет эту сумму в 16 рублей. Вес наименьшего номинала линейки российских монет – полушки – становится 2,56 грамма при диаметре 17,5-19,5 мм. Полушки для обращения чеканились с 1766 года (с датой «1765» известны лишь новоделы). После 1776 года чеканка 1 копейки в Екатеринбурге была эпизодической, зато перешедший с 1781 года на чеканку общероссийских монет Сузунский двор выпускал полушки почти до конца царствования Екатерины II. Денга по новой стопе весила 5,12 грамма при диаметре 21-23,5 мм. Екатеринбург производил ежегодную чеканку этого номинала в 1764-1775 гг., эпизодически возобновляя её с 1786 года. Сузун присоединился к ней в 1783 году (новоделы с датами «1781» и «1782» в обращении не участвовали). И полушки, и денги обоих дворов можно отличить не только по буквам на аверсе («ЕМ» и «КМ»), но и по гуртовому оформлению. У Екатеринбурга это рифления (вертикальные полосы), а у Сузуна – шнур (наклонные полосы).

1 копейка 1794

Медные копейки Екатерины II весили 10,24 грамма при стандартном диаметре 27 мм. Гуртовое оформление копеек – сетка. Исключением являются шнуровидный гурт на безбуквенных монетах 1788 года и узорчатый гурт на монетах 1795 года (это перечекан номинала «пара – 3 денги», изготовленных для Молдавии и Валахии). Казалось бы, наряду с рублём копейка – основа денежного обращения, но в этот период данному номиналу почти не уделяют внимания. После завершения массового перечекана 1763-1767 гг. монеты номиналом 1 копейка не выпускают вплоть до 1788 года, да и в течение последующих лет их тиражи сравнительно невелики. В период правления Екатерины 2 копейки весили 20,48 грамма при диаметре 31 мм. Наряду с сетчатым гуртом встречается узорчатый (перечеканы 1788 и 1795 гг. номинала «2 пара – 3 копейки») и шнуровидный (редчайшие экземпляры Таврического двора). Очень интересен гурт с надписью на двухкопеечных монетах, когда-то бывших елизаветинскими копейками 1755-1757 гг., выпущенными по 8-рублёвой стопе и прошедшими неоднократный перечекан. 2 копейки – старший из номиналов, на аверсе которого Георгий Победоносец в латах разит змея.

5 копеек 1767

На 5 копейках лицевая сторона уже несёт на себе не изображение всадника, а Государственный герб – двуглавого орла. Стандартная пятикопеечная монета при диаметре 42-43 мм весила 51,2 грамма, став самой тяжёлой из обиходных монет данного периода. Стандартным гуртом была сетка, однако в Сузуне использовали шнуровидный гурт (с ним же встречается часть пятаков Таврического двора). Чеканить медные пятаки поручали различным дворам, разбросанным по всей России. Узнать, где именно их выпустили, помогают буквы под лапами орла.

-

- ЕМ – Екатеринбургский двор (1763-1796);

-

- ММ – Красный монетный двор в Москве (1763-1795);

-

- СПМ – Санкт-Петербургский двор (1763-1788);

-

- СМ – Сестрорецкий двор (1763-1767);

-

- КМ – Сузунский двор (1781-1796);

-

- ТМ – Таврический двор (1787-1788);

-

- АМ – Аннинский двор (1789-1796).

Часть ранних пятаков Екатеринбурга не имела знака двора.

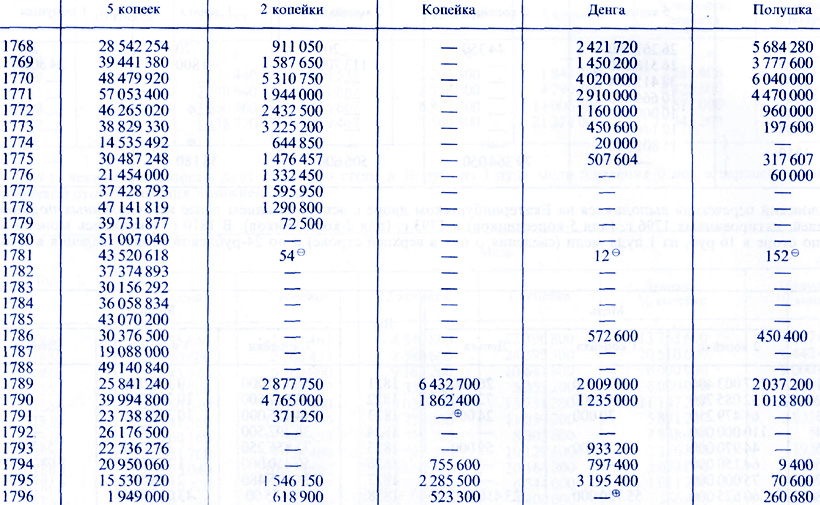

Таблица тиражей медных монет Екатеринбурга

Главным в медной линейке были именно монеты номиналом 5 копеек. Об этом свидетельствует не только ежегодная чеканка без перерывов, но и большие тиражи. Для иллюстрации выше показана таблица годового количества монет разного достоинства, выпущенных, где тогда чеканилась бо́льшая часть российской меди. Шведские подделки, которые распознают по королевским коронам, известны лишь в виде монет пятикопеечного достоинства. Причина объясняется просто: на медные деньги разменивали бумажные ассигнации. И пятаками, как самым крупным номиналом, размен было делать удобнее всего. В конце своего правления Екатерина II пришла к тому, от чего отказалась в самом начале: к 32-рублёвой медной стопе. Но о «вензельной» линейке, в которую вернулись номиналы 10 и 4 копейки, чуть ниже.

Серебряные монеты Екатерины II

Для монет из серебра в период правления Екатерины II была принята единая 750-я проба металла. Это время окончательного угасания московской чеканки. Постепенно выпуск монет из драгоценных металлов сосредотачивается в Санкт-Петербурге, а Красный двор, открытый в Москве ещё при Петре I, переводят исключительно на эпизодическую чеканку меди. На лицевой стороне российского серебра этого периода всегда присутствует портрет царицы и её титул «Б•М•ЕКАТЕРИНА•II•IМП•IСАМОД•ВСЕРОС» («Божьей милостью Екатерина II императрица и самодержица Всероссийская»). У всех серебряных монет шнуровидное оформление гурта. У серебра данного периода тоже встречаются отклонения от нормы веса и диаметра, но они не столь значительны, как в случае с медью.

гривенник 1772

Открывает серебряный ряд Екатерины II гривенник. Эта небольшая серебряная монетка (17-19 мм в диаметре, общий вес 2,37 грамма, из них 1,78 грамма чистого металла) лишь формально равна десяти копейкам. Медных гривенников для обращения в России не чеканили. Так как серебро по курсу стоило выше меди, то покупательная способность гривенника была больше десяти копеек медной монетой (по той же причине ассигнации разменивали только на медь, а не на серебро). Первый екатерининский гривенник появляется лишь в 1764 году и чеканится ежегодно (однако экземпляры с датами «1780» и «1782» невероятно редки). Сначала чеканкой занимались и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но в конце 1770-х гг. монеты выпускались лишь с обозначением «СПБ». Это единственная серебряная монета, на обороте которой нет двуглавого орла.

20 копеек 1787

В том же 1764 году на серебряных монетах Российской империи регулярного чекана появляются два новых номинала: 15 копеек (22 мм в диаметре, общий вес 3,56 грамма, из них 2,66 грамма чистого металла) и 20 копеек (24-26 мм в диаметре, общий вес 4,77 грамма, из них 3,58 грамма чистого металла). Расширить ими монетный ряд планировали ещё при Елизавете, но дальше пробной чеканки дело не пошло. Если до монополизации чеканки серебра в Санкт-Петербурге двугривенные выпускали оба двора, то ранние пятиалтынные известны только с буквами «ММД».

полтина 1763

Примерно такая же ситуация складывалась с чеканкой полтины (34 мм в диаметре, общий вес 12 грамм, из них 8 грамм чистого металла) и полуполтинника (23 мм в диаметре, общий вес 5,97 грамма, из них 4,48 грамма чистого металла). Выпуском последнего до 1775 года занималась Москва, а после возобновления чеканки эти монеты производил только Санкт-Петербург. Полтины же чеканились, в основном, в столице, и лишь на ранних выпусках этого номинала можно найти обозначение «ММД». Практически все екатерининские полтины – монеты нечастые: в каталогах подавляющему большинству из них сопутствует индекс от «R» до «R3». А московская полтина с датой «1764» считается уникальной.

рубль 1763

Иное дело – серебряный рубль Екатерины II (39 мм в диаметре, общий вес 24 грамма, из них чистого металла 18 грамм). До 1778 года его санкт-петербургский тираж всегда был больше миллиона, порой доходя до двух и даже до трёх. И лишь в 1783-1784 гг. ежегодное количество монет оказалось менее 150 000. Чеканка Москвы относительно данного номинала была гораздо скромнее.

Нумизматы делят серебряные монеты этого периода на отдельные группы в зависимости от типа портрета императрицы. Например, для рубля это деление выглядит так:

-

- «С шарфом на шее» (1764-1765 гг.);

-

- «Без шарфа на шее, московский портрет» (1766-1775 гг.);

-

- «Без шарфа на шее, санкт-петербургский портрет» (1766-1776 гг.);

рубль 1768 - особый портрет

Последнюю группу по мелким особенностям, связанным с изображением императрицы, часто разделяют ещё на «Портрет 1777-1782 гг.» и «Портрет 1783-1796 гг.». Существует также более детальное деление на «Грубый чекан» и «Стандартный чекан». А из общей массы московских монет выделяют «Особый портрет» (на фото выше) с более аристократическими чертами самодержицы.

Золотые монеты Екатерины II

Золотыми монетами с портретом новой императрицы (вместе с серебряными рублями и полтинами) Екатерину II решили порадовать в первую очередь. Для этого, наряду со столичными специалистами, привлекли и мастеров Красного монетного двора. С 1764 года чеканку золотых монет производили исключительно в Санкт-Петербурге.

10 рублей 1762

Относительно золота Екатерина II продолжила елизаветинские традиции, оставив в монетном ряду лишь два номинала: империал (10 рублей) и полуимпериал (5 рублей). Однако по старой весовой норме (16,57 грамма и 8,26 грамма соответственно) их чеканят только первые два года. В 1764 году законодательно устанавливают пропорцию 1⁄15 золота к серебру. Поэтому появляется новый формат 5 рублей (23 мм в диаметре, общий вес 6,54 грамма, из них 6 грамм чистого металла) и 10 рублей (30 мм в диаметре, общий вес 13,09 грамма, из них 12 грамм чистого металла). Чистота золота после уменьшения веса остаётся прежней (917-я проба). На золотых монетах портрет императрицы тоже разделяют по типам: «С шарфом на шее», «Без шарфа на шее» и «Поздний портрет». На обороте отчеканены пять щитов с гербами, расположенные в виде креста.

В 1763, 1766 и 1796 гг. с портретом Екатерины II чеканят и червонцы (21 мм в диаметре, общий вес 3,47 грамма, из них 3,39 грамма чистого металла), предназначенные для оплаты зарубежных поставок или выплаты участникам заграничных военных кампаний. Для той же цели в России нелегально чеканили копии голландских дукатов. Червонцы делают по образцу европейского золота, поэтому проба металла в них выше – 978-я. Реверс червонца украшает двуглавый орёл.

Особую группу российского золота составляют монеты для дворцового обихода номиналом 2 рубля, рубль и полтина. Предположительно, эти монеты выполняли роль фишек, которыми расплачивались при дворе в карточных играх. На обороте золотых рублей отчеканен двуглавый орёл. На реверсе полтины используется особый вариант вензеля императрицы, где привычная «Е» переплетена с «А» (это принятое Екатериной отчество – «Алексеевна»). Гурт всех золотых монет Екатерины II шнуровидный (за исключением полтины, которая из-за малой толщины осталась без гуртового оформления).

Сибирские монеты Екатерины II

Чтобы не доставлять медную монету из Екатеринбурга в Сибирь, а также найти применение накопившимся запасам меди, полученной при аффинаже золота и серебра, решено выпустить особую сибирскую монету. Для этого строится новый.

Таврические монеты Екатерины II

Таврический монетный двор, располагавшийся в Ташлыке – пригороде города Каффы (ныне Феодосия), за непродолжительный период работы отчеканил около миллиона общероссийских пятаков и чуть более 60 000 двухкопеечников. Однако славу ему составила линейка местных монет из низкопробного серебра (448-я проба), состоявшая из четырёх номиналов: 2, 5, 10 и 20 копеек. Нумизматы спорят, находились ли эти монеты в обращении. Есть мнение, что эта серия – ещё одна из «потёмкинских деревень», созданная к приезду императрицы и не имеющая под собой практического применения. Полный комплект таврических монет в неплохой сохранности был продан в 2017 году за 27 000 000 рублей.

Монеты Екатерины II для Молдавии и Валахии

«Пушечные деньги» представляют собой исключение из стандарта российских монетных металлов. Собственно, это та же медь, но не чистая, а в виде бронзы. Бронзу для чеканки брали от переплавки трофейных пушек. Задачу наладить денежное обращение на территории Молдавии и Валахии, занятых русской армией, был призван решить частный Садогурский монетный двор. Произведя пробную чеканку монет достоинством пять копеек и три денги, для обращения стали чеканить два номинала: «пара - 3 денги» и «2 пара - 3 копейки». Монета с малым орлом 1771 года имеет на обороте одну из самых красивых монограмм Екатерины II. После Кючук-Кайнарджийского мира российская армия была выведена, и местный выпуск утратил актуальность. Часть его, впоследствии перечеканенная на Красном дворе в 1 и 2 копейки, можно отличить по сложному узору на гурте, состоящему из последовательности листьев.

Необычные монеты периода правления Екатерины II

Пять копеек в чеканке Российской империи выступали пограничным номиналом между медью и серебром. Вернувшись к елизаветинским стандартам, Екатерина II первоначально собиралась возобновить и чеканку маленьких серебряных пятачков (13 мм в диаметре, общий вес 1,2 грамма, из них 0,9 грамма чистого металла). Однако после пробной чеканки от массового выпуска решили отказаться. Запусти эти пятаки в оборот, и они стали бы единственным представителем общероссийского серебра без портрета императрицы на аверсе монеты.

Словно в противовес маленьким монетам, в обращение планировали запустить огромный медный рубль. Чеканку медной монеты весом в килограмм несколько лет пробовал наладить Сестрорецкий монетный двор. Появление такого гиганта по идее помогло бы размену ассигнаций, достоинство меньшей из которых составляло 25 рублей. Её можно было обменять на 500 медных пятаков. Рубль же существенно сокращал количество необходимых монет. Достойную чеканку произвести так и не удалось, да и был бы такой рубль удобен в обращении – большой вопрос. На нумизматическом рынке он присутствует, в основном, в виде новоделов.

Срединный штемпель этого медного рубля впоследствии применили на заготовке обычной серебряной рублёвой монеты. Отсутствие на рубле портрета Екатерины II породило легенду, что «подозрительную» монету чеканило войско Емельяна Пугачёва. Хотя легенду быстро развенчали, прозвище «пугачёвский» за этим рублём сохранилось.

Переход на 32-рублёвую стопу, осуществлённый в 1796 году, значительно изменил оформление медных монет. Оно сильно упрощалось. Вместо двуглавого орла или всадника на лицевой стороне разместили вензель Екатерины II, схожий с вариантом, использованном на сибирской линейке. На обороте чеканили только дату выпуска с номиналом, выполненным и числом, и прописью. Из-за оформления аверса эти монеты называют «вензельные». Они практически не успели попасть в оборот. После смерти Екатерины, Павел I последовал примеру матери, вернув меди 16-рублёвую стопу и отправив легковесные деньги на перечекан. В «вензельной» линейке традиционную «денгу» впервые сменила «деньга».

Ряд каталогов относит к екатерининским монетам ещё серебряный талер и золотой дукат, выпущенные в 1780 году последним герцогом Курляндии и Семигалии Петром Бироном. Эта территория при Екатерине II представляла российский протекторат. Чеканку осуществил местный монетный двор, расположенный в столице герцогства – Митаве (ныне латвийский город Елгава). Талер и дукат, на аверсе которых изображён профиль Бирона, стали последними монетами данного двора. Да и сама Курляндия в 1795 году вошла в состав Российской империи.

| Рубрики: | Из истории государства РоссийскогоИз истории государства Российского |

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |