-Рубрики

- (12)

- 9мая (1)

- Бродилка по Программам в Дневнике. (8)

- ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ (65)

- БОХО (2)

- вязание (1)

- МОИ (28)

- О ЦВЕТАХ (7)

- огород,сад,совет (1)

- РЕЦЕПТЫ (3)

- творчество, шитье (7)

- шитье (14)

- ДЛЯ ДУШИ (49)

- красиво сказано (12)

- Мосфильм (3)

- рассказ (1)

- ТЕЛЕПРОГРАММА (2)

- ЖЗЛ (1)

- ЗДОРОВЬЕ (17)

- зима (17)

- ИНТЕРЕСНО,ПОЛЕЗНО,НУЖНО (54)

- hand-made (10)

- ИСТОРИЯ (4)

- КАЛЕНДАРЬ (55)

- ВРЕМЕНА ГОДА (10)

- новый год,Рождество (12)

- ПРИРОДА, (35)

- КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ (19)

- иллюстрация (6)

- натюрморт (4)

- КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ (19)

- Кинофильмы (1)

- КОМПЬЮТЕР,ПОМОЩЬ (13)

- лучшие посты (11)

- Очерки_Наталья_Сухинина (2)

- мудрость веков (7)

- ПРИТЧИ (3)

- МУДРЫЕ МЫСЛИ (55)

- КОТ БАСЕ (1)

- ОТНОШЕНИЯ (2)

- ПЕТР МАМОНОВ (3)

- ПРИТЧИ (7)

- РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ (21)

- ПОУЧЕНИЯ (18)

- СТИХИ (74)

- ТЕЛЕПРОГРАММА ДЛЯ ВСЕХ!!! (0)

- то что вдохновляет (14)

- ИСКУССТВО (1)

- ИСКУССТВО (1)

- ИСКУССТВО (4)

- ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ (262)

- АФОН (11)

- БИБЛИЯ (1)

- иконы (14)

- КАЛЕНДАРЬ (6)

- Крещение (2)

- МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ (4)

- молитва (6)

- монастырь (11)

- монахи, монастырь (6)

- наставления (33)

- ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ (5)

- ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ (8)

- пост (15)

- православие и мир (20)

- православный катехизис (6)

- пророчества (6)

- рассказ (10)

- РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (18)

- святые (7)

- СВЯТЫЕ МЕСТА (10)

- СВЯТЫЕ МЕСТА (8)

- СЛОВО ПАТРИАРХА (2)

- СТАРЕЦ НИКОЛАЙ ГУРЬЯНОВ (2)

- чудеса православного мира (6)

- чудотворная икона (5)

- чудотворная икона (8)

- Ты -женщина (4)

- УРОКИ ЛИ.РУ. (44)

- схема (12)

- фотоработы (6)

- ЦИТАТЫ (15)

- ОТНОШЕНИЯ (5)

-Музыка

- Натали о Боже какой мужчина

- Слушали: 912 Комментарии: 0

- Натали о Боже какой мужчина

- Слушали: 912 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Соседние рубрики: чудотворная икона(8), чудотворная икона(5), чудеса православного мира(6), страстная седьмица(0), СТАРЕЦ НИКОЛАЙ ГУРЬЯНОВ(2), СЛОВО ПАТРИАРХА(2), СВЯТЫЕ МЕСТА(8), СВЯТЫЕ МЕСТА(10), святые(7), РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО(18), рассказ(10), пророчества(6), православный катехизис(6), православие и мир(20), пост(15), ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ(8), ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ(5), наставления (33), монахи, монастырь(6), монастырь(11), молитва(6), Крещение(2), КАЛЕНДАРЬ(6), иконы(14), БИБЛИЯ(1), АФОН (11)

Другие рубрики в этом дневнике: ЦИТАТЫ(15), фотоработы(6), УРОКИ ЛИ.РУ.(44), Ты -женщина(4), ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ(262), то что вдохновляет(14), ТЕЛЕПРОГРАММА ДЛЯ ВСЕХ!!!(0), СТИХИ(74), ПОУЧЕНИЯ(18), МУДРЫЕ МЫСЛИ(55), мудрость веков(7), лучшие посты(11), КОМПЬЮТЕР,ПОМОЩЬ(13), Кинофильмы(1), КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ(19), КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ(19), КАЛЕНДАРЬ(55), ИНТЕРЕСНО,ПОЛЕЗНО,НУЖНО(54), зима(17), ЗДОРОВЬЕ(17), ЖЗЛ(1), ДЛЯ ДУШИ(49), ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ(65), Бродилка по Программам в Дневнике.(8), 9мая(1), (12)

Преображение Господне.... |

Дневник |

Бывает, что человек, которого мы знали близко,

Но бывает, что мы человека увидим по-новому,

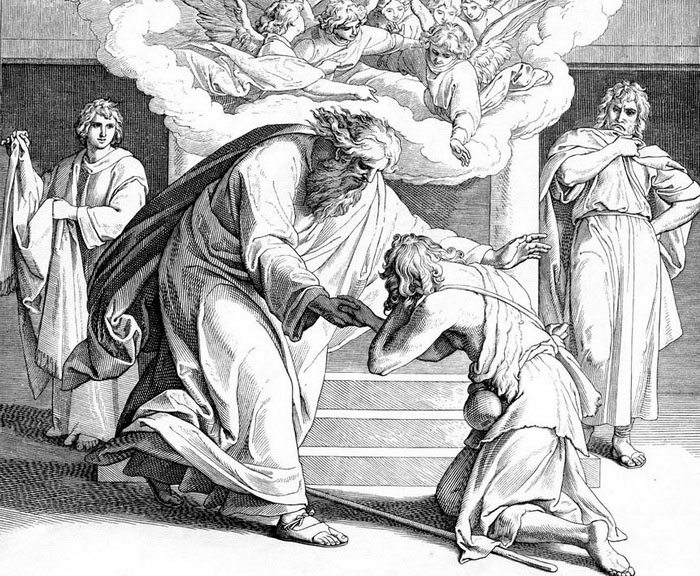

Из этих образов мы можем понять, что случилось на Фаворской горе, когда Христос стоял между Моисеем и Илией – один представлял Закон, другой – всех пророков – и беседовал с ними о том,

И Его ученики тогда увидели, Кто Он есть:

Но ученики не уловили причину, они не уловили,

Фавор, слава неразлучно связаны с возвращением во тьму

Поймем же, что, когда нам дано человека

_

19 августа 1990 г.

Первозданная Божья тишина..... |

Дневник |

Тишина

Священник Сергий Круглов о молчании и "духе мирном"

Вспоминаю одну семейную пару. Они прожили вместе более пятидесяти лет, я их когда-то венчал, и умерли они одновременно, сначала она, потом он, почти сразу вслед… Жизнь у стариков была насыщенная, она – дочь ссыльных откуда-то из России, он – местный уроженец, работали на Крайнем Севере, комсомольские ударные стройки, потом – в Минусинске, дети-внуки, он увлекался садоводством, выращивал цветы, скрещивал разные сорта ранеток, в Церковь пришли уже в старости, и тоже как-то вместе. Однажды я, решив тряхнуть журналистской стариной, пытался написать о них статью, да почему-то не получилось. Помню, на мои расспросы про любовь и «отношения» он пожал плечами и застенчиво сказал, это было вскоре после смерти его жены: «Да какие отношения, обычные… Просто – всю жизнь вместе, шутка ли. Всякое бывало, но жили дружно. Вот вожусь я в саду, а она сидит в тени на стульчике, вяжет или читает что-то, любила читать, в последние годы две пары очков надевала, старая уже… Я на нее гляну, она на меня. И не говорили в общем ни о чем… Чего говорить-то, за жизнь обо всем наговорились. Устает, видать, человек и от слов. Просто — знать, что вот она рядом…».

Почти о таком же рассказывал замечательный пастырь ХХ века митрополит Антоний Сурожский. Он вспоминал человека, который приходил к ним в храм в Лондоне, когда народу не было, ничего там не делал, не крестился, не читал молитв, просто молча сидел на лавочке какое-то время и уходил. А на вопрос, зачем он приходит, отвечал, что приходит — к Богу, что вот они с Богом молча побудут вдвоем, посмотрят друг на друга – и им хорошо вместе, и этого достаточно…

Современному миру остро не хватает этой тишины. Не умея в такой тишине пребывать, мы либо создаем шум, шумовой фон, с утра врубаем телевизор-радио, новости-рекламу-музыку, только чтобы не чувствовать сосущей пустоты одиночества, чтобы шум суеты дня объединил нас хоть как-то – либо впадаем в другую крайность, в глухой аутизм сердца, подпитываемый неверием и отчаянием, замыкаемся в тишину, но совсем другую, гнетущую , гробовую, в которой не слышен – даже если он иногда и есть —наш глухой стон о помощи, со дна которой так трудно всплыть свинцовой батисфере нашей неумелой теплохладной молитвы к Богу, и наши огромные города так напоминают пустыни, в которых, как песчинки по склонам бархана, катятся толпы одиноких индивидуумов, воткнувших в разъемы ушей раковины наушников…

Нет, та, первозданная Божья тишина – не такая. Та тишина не замкнута на себя. В ней человек только и может открыть сердце Богу или ближнему, та тишина – предтеча и почва любви. Та тишина сродни теплой живородящей весенней ночи, в которой почки незримо превращаются в листья и цветы, сродни молчанию влюбленных, когда они – вместе, один на один друг с другом и всей вселенной…

Нелегок подвиг подлинных влюбленных —

Лежать в молчании, без поцелуя,

Без еле слышных вздохов и объятий

И только счастьем согревать друг друга.

Неоценима ласка рук и губ,

Как средство заверенья в постоянстве,

Или значенье слов, когда в смущенье

Сердца стремятся слиться в темноте.

Но только те, кто высший смысл постиг —

Уснуть и видеть сны одни и те же,

Под звездным покрывалом распластавшись,

Любовь венчают миртовым венком.

_

(Роберт Грейвз, «Звездное покрывало»/ Перевод Н.Озеровой)

Во вторую Неделю Великого поста Церковь празднует память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского. Иерарх Церкви, богослов, мистик и аскет, обосновавший и отстоявший от нападок и искажений учение о нетварном Фаворском свете, эту тишину называл, вслед за афонскими подвижниками, «исихией», тем священным безмолвием, когда страсти молчат в сердце человека – и в тишине становится различим Бог… «Тайной будущего века» назвал молчание преподобный Исаак Сирин. А монах-траппист и поэт Томас Мертон так писал в своей книге «Одинокие думы»: «Обращаясь к себе, я слышу только мертвое эхо. Я не проснусь, пока меня не позовет из мрака Тот, в Ком мой свет. Из мертвых восставляет только имеющий в Себе Жизнь. Пока Он не зовет меня, я мертв и мое молчание — молчание смерти. Но стоит Ему произнести мое имя, как мое молчание наполняется неиссякаемой жизнью. Я знаю, что я есмь, и мое открытое Отцу сердце вторит Ему эхом вечности. Моя жизнь в том, чтобы слушать; Его —в том, чтобы говорить. Мое спасение — слышать и откликаться. Поэтому я должен жить в тишине. Мое спасение — в безмолвии».

Мы, современные христиане – в основном не отшельники. о молитве. Но тишина, в которой мы можем расслышать и самих себя, и Другого – Бога и ближнего – необходима нам всем. Она сродни тому, что мы в Церкви зовем «миром душевным», о котором Господь сказал : «Мир Мой оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14:27), тому «духу мирну», стяжав который, по слову святого, мы можем дать возможность тысячам спастись вокруг нас.

Метки: торжество православия наставления о молитве |

Все, кто пережил свой первый Великий пост... |

Дневник |

Все, кто пережил свой первый Великий пост, никогда не забудет тех мыслей и чувств, которые рождали впервые услышанные великопостные песнопения и молитвословия: "Прииде пост, мати целомудрия"... "Ныне предочистимся в посте и слезах"... "Постное время светло начнем"... "Истинный пост есть злых отчуждение"... Даже для тех, кто впервые услышал эти слова, невозможно остаться равнодушным. Получается удивительная вещь: Церковь облачается в тёмные ризы, плачет через покаянные стихиры, а душа радуется и трепещет, ожидая этого времени - Великого поста.

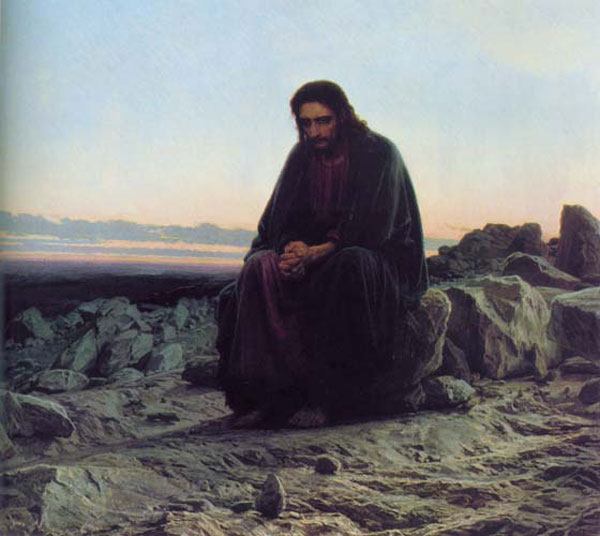

Несомненно в жизни Православной Церкви Великий пост имеет особое значение. Всем известно, что он предваряет Пасху - Светлое Христово Воскресение, и готовит нас к сопереживанию Евангельских событий страстной седмицы: добровольного предания Себя на страдания, поругания и позорную смерть Господом нашим Иисусом Христом. Пост продолжается 40 дней и здесь ясно прослеживается связь с Новым Заветом: в прообраз сорокодневного поста Спасителя в пустыне, который Он совершил перед выходом на общественное служение для спасения человечества.

И всё же, что значит этот пост для отдельно взятой души? Почему Церковь в каноне преподобного Андрея Критского взывает: "Душе моя, восстани, что спиши"? И почему Великий пост называют "весной духовной"? Трудно в полной мере оценить полезность поста для каждой души. Вот только несколько направлений, которые мы рассмотрим и постараемся понять, что пост нам просто необходим.

Подобно древним иудеям, отдававшим десятую часть своего достатка в храм, Церковь призывает нас посвятить десятую часть своего времени от общего числа дней года для Бога, то есть занять это время молитвой, делами милосердия и исправления своей жизни. И не умозрительно только, но деятельно, склоняя себя к доброделанию. Ведь все мы хорошо знаем, как легко совершаются дела, спообствующие нашему преуспеянию, для нашего удовольствия и нашего личного блага, и как, вместе с тем, нелегко совершать поступки для блага другого человека. Как нелегко переломить себя в эгоистичном желании поступать по своему разумению и хотению, даже сознавая вредоносность такого поступка. Тем более тяжелее приносить в жертву свои желания для Невидимого и такого Непостижимого Бога. Да и нуждается ли Бог в таких вещественных заверениях нашей Ему преданности? Может быть просто достаточно мысленно попросить прощения, если в чём-то зазирает совесть? Разве Богу так уж нужны наши поклоны, голодания и продолжительные стояния в церкви за богослужением?

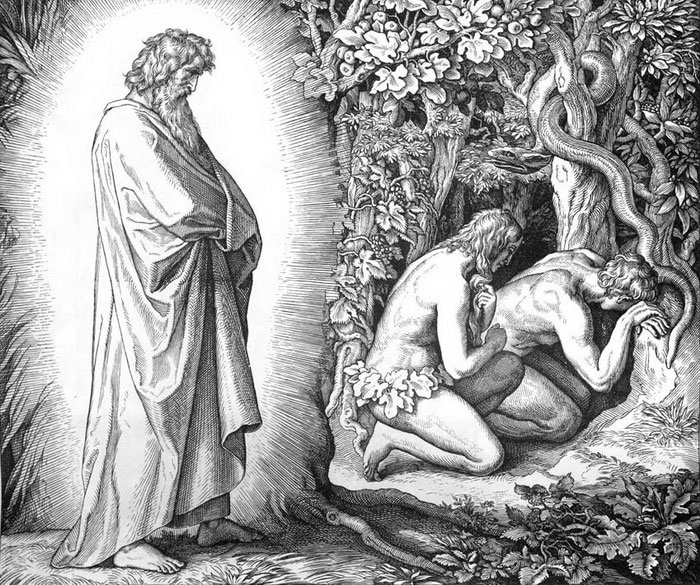

Давайте обратимся к истории наших прародителей - Адама и Евы. Во всём дана была им свобода. Во всём Бог доверял им проявлять своё творческое начало и возделывать Эдемский сад добродетелей, повелевать другими творениями Божиими, разумно управляя земным раем. Единственное о чём попросил их Господь, это одна единственная заповедь, один единственный запрет, который бы проявил послушание и любовь создания к Создателю: не вкушать плодов с дерева познания добра и зла... Увы, своеволие и желание большего и лучшего (по лукавому обещанию диавола быть "как боги") подвигли прародителей нарушить заповедь, разорвать нить любви и доверия, связывающую их с Богом, и лишиться рая. Жизнь человека стала бесконечным познанием добра и зла с бесконечным выбором между ними! Чтобы вернуть расположение и любовь Божию человеку необходимо понудить себя к тому способу, которым был утрачен рай: к воздержанию от вкушения. Это прямое и прообразовательное значение любого поста и воздержания. Это малая жертва Богу за наше непослушание.

"Но, - скажет современный человек, - причём тут мы и прародители? Разве мы в ответе за их проступок?" Действительно, почему мы несём ответственность за древнее непослушание? Почему невольны установить свои собственные отношения с Богом? - Да потому, что каждый человек, являясь в этот мир через рождение и обретая бесценный дар жизни, держит "экзамен" перед Богом за каждый свой сознательный поступок и шаг. Давайте исследуем хотя бы один день прожитой нами жизни и совесть нам подскажет, что этот экзамен мы просто "провалим", не выдержим. В отличии от наших прародителей мы стали значительно своевольнее и непочтительнее к своему Создателю, а некоторые из нас даже знать и думать о Боге не желают, не то что угождать Ему добрыми делами и исправлением себя к лучшему. Для современного человека значительнее дороже стала его земная краткая жизнь и приобретение в ней благ земных, чем думы о вечности и приобретение утерянных некогда любви и милости своего Создателя.

Любое дело требует трудов и исполнение его связано с напряжением телесных и душевных сил человека. Возмите самое простое из них и вы поймёте, что надо сначала обдумать начатое, потом настроиться на исполнение и затем заставить себя потрудиться. Так же и в духовных трудах происходит. Нужно участие всего человека, всех его телесных и душевных сил. Без напряжения воли, без воспитания наших чувств и удержания помыслов на предметах веры невозможно наше исправление и усвоение Христу. Без телесных трудов и дел веры невозможно наше спасение для вечности. Вот поэтому пост необходим для нас, как средство деятельного покаяния и время телесного подвига, совершаемого по вере и только для Бога, не для земных благ. С точки зрения рационального человека занятие непрактичное и бессмысленное. Но с духовной точки зрения бескорыстно посвящённое Богу и молитве.

Воздержание от грубых плотских грехов ещё не делает нас праведными. Есть много кажущихся нам незначительными согрешений, которые как песок многочисленны и как ветер постоянны. Почему Господь говорит: "Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих" (Откр. гл.3, ст.16)? Что значит быть просто теплым для Бога? - Это значит быть просто равнодушным, безразличным к делам веры: к молитве, посту и покаянию. Только искреннее, горящее любовью к Богу и трепещущее словес Его сердце может вместить и познать благодать посещения души Христом. Есть такое святоотеческое изречение: "кто не увидит Бога в сей временной жизни,тот не увидит Его и в будущей жизни"... И это не значит, что человек должен воочию (в видении) увидеть Бога, нет, он должен увидеть Его не телесными, но духовными очами. Сразу мы не исправимся и не станем праведными, но стремление к праведной, чистой жизни, стремление получить прощение в вечности и жить в свете лица Божия, обрести утерянный рай, должно гореть в нашей душе подобно лампадке и не угасать даже в минуты немощи и падения. А пост - это как добрый посох в пути, поможет нам достичь желаемой цели.

«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» - книги, ставшей классикой русской духовной литературы девятнадцатого века.

"Внимательно обращая взор мой на самого себя и наблюдая ход внутреннего моего состояния, я опытно уверился, что я не люблю Бога, не имею любви к ближнему, не верю ничему религиозному и преисполнен гордостью и сластолюбием."

1) Я не люблю Бога. Ибо если бы я любил Его, то непрестанно размышлял бы о Нем с сердечным удовольствием; каждая мысль о Боге доставляла бы мне отрадное наслаждение. Напротив, я гораздо охотнее размышляю о житейском, а помышление о Боге составляет для меня труд и сухость. Если бы я любил Его, то собеседование с Ним чрез молитву питало бы меня, наслаждало и влекло к непрерывному общению с Ним; но, напротив, я не токмо не наслаждаюсь молитвою, но еще при занятии ею чувствую труд, борюсь с неохотою, расслабляюсь леностию и готов с охотою чем-нибудь маловажным заняться, чтобы только сократить или престать от молитвы.

В пустых занятиях время мое летит неприметно, а при занятии Богом, при поставлении себя в Его присутствие, каждый час мне кажется годом. Кто кого любит, тот в продолжении дня беспрестанно о нем мыслит, воображает его, заботится о нем, и при всех занятиях любимый друг его не выходит из его мыслей; а я в продолжение дня едва ли отделяю и один час, чтобы глубоко погрузиться в размышление о Боге и воспламенить себя к Его любви, а двадцать три часа охотно приношу ревностные жертвы страстным моим идолам!.. В беседах о предметах суетных, о предметах низких для духа, я бодр, я чувствую удовольствие, а при рассуждении о Боге я сух, скучлив и ленив. Если же и невольно бываю увлечен другими к беседе божественной, то стараюсь скорее переходить к беседе, льстящей страстям моим. Неутомимо любопытствую о новостях, о гражданских постановлениях, о политических происшествиях; алчно ищу удовлетворения моей любознательности в науках светских, в художествах, в приобретениях, а поучение в Законе Господнем, познании о Боге, о религии не делает на меня впечатления, не питает души моей, и я сие почитаю не токмо несущественным занятием христианина, но как бы сторонним и побочным предметом, коим я должен заниматься разве только в свободное время, на досуге. Кратко сказать, если любовь к Богу познается по исполнению Его заповедей: «аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите», говорит Господь Иисус Христос, а я заповедей Его не токмо не соблюдаю, но даже и мало стараюсь о сем, то по самой чистой истине следует заключить, что я не люблю Бога... Сие утверждает и Василий Великий, говоря: «Доказательством, что человек не любит Бога и Христа Его, есть то, что он не соблюдает заповедей Его» (Нрав. пр. 3).

2) Я не имею любви к ближнему. Ибо не только не могу решиться для блага ближнего положить душу мою (по Евангелию), но даже и не пожертвую моею честью, благом и спокойствием для блага ближнего. Если бы я любил его по Евангельской заповеди, как самого себя, то несчастье его поражало бы и меня, благополучие его приводило бы и меня в восхищение. А, напротив, я выслушиваю любопытнее несчастные повести о ближнем, не сокрушаюсь, а бываю равнодушным или, что еще преступнее, нахожу как бы удовольствие в оном и худые поступки брата моего не покрываю любовию, но с осуждением их разглашаю. Благосостояние, честь и счастье его не восхищают меня, как собственные, а совершенно, как все чуждое, не производят во мне радостного чувства, но еще тонко возбуждают во мне как бы зависть или презрение.

3) Я не верю ничему религиозному. Ни бессмертию, ни Евангелию. Если бы я был твердо убежден, и несомненно верил, что за гробом есть жизнь вечная с возмездием за дела земные, то я беспрестанно размышлял бы об этом; самая мысль о бессмертии ужасала бы меня, и я провожал бы жизнь сию как пришелец, готовящийся вступить в свое отечество. Напротив, я и не думаю о вечности и конец настоящей жизни почитаю как бы пределом моего существования. Тайная мысль гнездится во мне: кто знает, что будет по смерти? Если и говорю, что верю бессмертию, то это говорю только по разуму, а сердце мое далече отстоит от твердого убеждения в оном, что открыто свидетельствуют поступки мои и постоянная забота о благоустройстве чувственной жизни. Когда бы святое Евангелие, как слово Божие, было с верою принято в мое сердце, я бы беспрестанно занимался оным, изучал бы его, наслаждался бы им и с глубоким благоговением даже взирал бы на него. Премудрость, благость и любовь, в нем сокрытые, приводили бы меня в восхищение, я наслаждался бы поучением в Законе Божием день и ночь, питался бы им, как повседневною пищею, и сердечно влекся бы к исполнению его правил. Ничто земное не сильно было бы отклонить меня от оного, напротив, если я изредка и читаю или слушаю слово Божие, но и то или по необходимости или по любознательности, и, при сем не входя в глубочайшее внимание, чувствую сухость, незанимательность и, как бы обыкновенное чтение, оставляю без всякого плода и охотно готов заменить его чтением светским, в коем нахожу более удовольствия, более новых занимательных предметов.

4) Я преисполнен гордости и чувственного себялюбия. Все поступки мои сие подтверждают: видя в себе доброе, желаю поставить его на вид, или превозношусь им пред другими, или внутренне любуюсь собой; хотя и показываю наружное смирение, но приписываю все своим силам и почитаю себя превосходнейшим других или, по крайней мере, не худшим; если замечу в себе порок, стараюсь извинить его, покрыть личиною необходимости или невинности; сержусь на неуважающих меня, почитая их неумеющими ценить людей; дарованиями тщеславлюсь; неудачи в предприятиях почитаю для себя оскорбительными, ропщу и радуюсь несчастью врагов моих; если я стремлюсь к чему-либо доброму, то имею целью или похвалу, или своекорыстие духовное, или светское утешение. Словом, - я непрестанно творю из себя собственного кумира, которому совершаю непрерывное служение, ища во всем услаждений чувственных и пищи для сластолюбивых своих страстей и похотений.

Из сего перечисленного я вижу себя гордым, любодейным, неверующим, нелюбящим Бога и ненавидящим ближнего. Какое состояние может быть греховнее? Состояние духов тьмы лучше моего положения: они хотя не любят Бога, ненавидят человека, живут и питаются гордостью, но по крайней мере веруют, трепещут от веры. А я? Может ли быть участь бедственнее той, которая предстоит мне? И за что строже и наказательнее будет определение суда, как не за таковую невнимательность и безрассудную жизнь, которую я сознаю в себе!»...

До тех пор, пока у нас не будет твердой надежды на прощение, Суд будет представляться нам сплошным ужасом. А дар прощения незримо содержится в Божией и человеческой любви. Но недостаточно иметь обетование прощения, нужно еще быть готовым получить и принять его.

Очень часто прощение предлагается нам, но мы отказываемся от него: для нашей гордыни прощение кажется последним унижением, мы стараемся уклониться от него, рядясь в ложное смирение: «Я не могу простить себе то, что сделал, как же я могу принять прощение. Я высоко ценю вашу доброту, но совесть моя слишком взыскательна, слишком чутка, я не могу воспользоваться вашей любезностью...» Мы и слово-то такое выбираем - «любезность», чтобы представить предложенный нам дар как можно более незначительным, а свой отказ преподнести в наиболее оскорбительной для нашего великодушного друга форме. Разумеется, мы не можем, не смеем простить себя ни при каких обстоятельствах! Было бы чудовищно, если бы мы оказались способны на это; это просто означало бы, что мы крайне легкомысленно относимся к неблаговидному поступку, который совершили, к ране, которую нанесли, к боли, страданию, муке, которую мы причинили. (Увы! Мы так и поступаем всякий раз, когда нам неприятно видеть того, кого мы обидели «сверх меры». «Ну сколько можно дуться? Хватит плакать! Ведь я же сказал, что извиняюсь, чего тебе еще?» В переводе на обычный язык эти слова означают: «Я уже давно простил себя, сколько же я должен ждать, пока ты меня простишь?») Избави Бог, чтобы мы когда-нибудь смогли простить себя, но мы должны научиться, никогда не допустив этого, вместе с тем быть способными принимать и получать щедрый дар прощения от другого человека. Отказаться от него - все равно что сказать: «В сущности, я не верю, что любовь заглаживает все грехи, да и в твою любовь не верю». Мы должны согласиться быть прощенными актом смелой веры и благородной надежды, смиренно принять этот дар, как чудо, которое может сотворить только любовь - человеческая и Божественная, и навсегда сохранить благодарность за этот дар, за его возрождающую, исцеляющую и восстанавливающую нас силу.

Не следует ожидать прощения как следствия того, что мы переменились к лучшему; нельзя также делать подобную перемену условием для прощения других; нет, только потому что мы прощены, что мы любимы, можно начать меняться, а не наоборот. Этого не следует забывать, хотя, к сожалению, мы постоянно так поступаем.

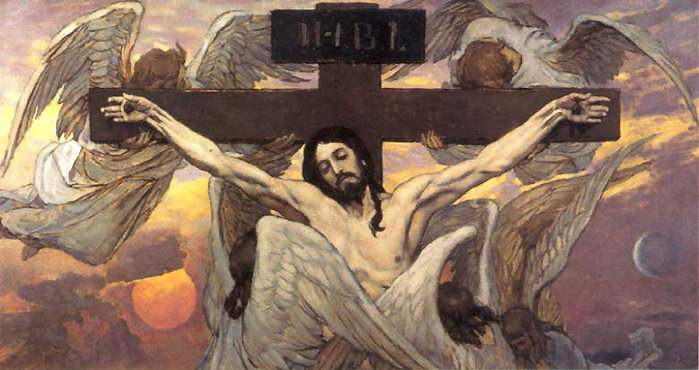

Не следует также смешивать прощение и забвение или полагать, что одно связано с другим. Эти понятия не только не близки, они взаимно исключают друг друга. Стереть память о прошлом - не имеет ничего общего с созидательным, творческим, плодоносным прощением. Из прошлого необходимо искоренить только смертоносный яд: горечь, обиду, отчуждение, но не память. Истинное прощение начинается в тот момент, когда жертва несправедливости, жестокости, клеветы принимает обидчика таким, каков он есть, просто потому, что он вернулся, как блудный сын; отец ведь не задавал ему вопросов, не предъявлял никаких требований, не поставил никаких условий его восстановления в кругу семьи. Божие прощение уже принадлежит нам с того момента, когда Бог взял на Себя бремя нашего падения и все его последствия, когда Сын Божий стал Мужем скорбей (Ис. 53, 3), а вовсе не с момента, когда мы становимся святыми! Бог уже даровал прощение, когда сказал: «Я готов умереть за тебя; Я ведь люблю тебя!»

Точно так же рождается прощение между людьми. Когда после бурной семейной сцены виновник просто возвращается, не находя слов - либо по самолюбию, либо от робости, либо просто от скованности страхом, его восстановление начинается с момента, когда родные говорят ему: «Но мы же не переставали любить тебя; отбрось все страхи, мы любим тебя! Как тяжело всем было, но теперь ты вернулся, и все пройдет». И это может и должен сделать тот, кто прав, потому что ему это сделать гораздо легче, чем тому, кто неправ; кроме того, правый разделяет с обидчиком вину за разрыв, за ссору и также должен загладить ее. Тому, кто прав, следует сделать первый шаг к примирению. Как-то ко мне пришел довольно высокопоставленный человек и сказал, что его друг, притязавший на высокую духовность, обидел его. «Кто должен первым пойти мириться?» - спросил он. «Не могу ответить на ваш вопрос, - сказал я ему, - потому что не берусь быть судьей между вами; одно мне ясно: тот из вас, кто мелочнее, будет ждать, чтобы первый шаг сделал другой». Этот важный человек, не сказав ни слова, отправился мириться со своим другом. Тщеславие подвигло его на то, чего не могло достичь ни смирение, ни мудрость, ни просто дружеские чувства... Как жаль... Насколько отличается от этого щедрое, полное любви и великодушия прощение, которое отец даровал блудному сыну.

И, однако, прощение ни в коем случае не является концом проблемы. В далекой стране отчуждения отверженец, обидчик не мог не научиться тому, что вызывает отвращение у его родных и друзей. Вероятно, запах свиного закута крепко въелся в блудного, да и привычки беспутной жизни не исчезнут в одну ночь; ему придется отучаться от них постепенно, возможно - очень долго. Скорее всего, он растерял многие приличные манеры, свойственные ему с детства в доме отца; ему придется потихоньку снова приобретать их. А его семья сможет принять его, восстановить и исцелить лишь в той мере, в какой члены ее будут помнить (и не забывать) о его слабости, об изъянах его характера, о дурных привычках, которые он приобрел. Но помнить без затаенного недовольства, без чувства превосходства, не со стыдом, а с болью сострадания, того сострадания, благодаря которому благодать преизобилует там, где умножается грех (см. Рим. 5, 20); с твердой решимостью никогда не забывать, от чего надо ограждать любимого - от его естественной хрупкости, от приобретенной им слабинки. Иначе тот, кто нуждается в нашей целительной помощи и защите, будет подвергаться непосильному искушению и станет жертвой бесконечных горьких упреков. Простить и взять на испытание -две совершенно разные вещи.

Простить - значит принять другого, как Христос принял нас, значит носить бремена друг друга, как Он несет наше бремя - бремя одновременно и жертвы и обидчика - с радостной, благодарной любовью к одним, с радостной, жертвенной любовью к другим. Так поступает Бог. Крест Его свидетельствует о Его вере в человечество и в каждого отдельного человека, о Его несокрушимой надежде; вот почему Его смерть становится нашей жизнью, а Его Воскресение - самой Вечностью для нас..."

(из книги митр. Сурожского Антония "Духовное путешествие. Размышление перед Великим Постом.")

http://www.ilyinskoe.ru/v_post/v_post.html

Метки: торжество православия о вере митрополит антоний сурожский пост |

Притча о безумном богаче |

Дневник |

|

(Лк. 12, 16-21)

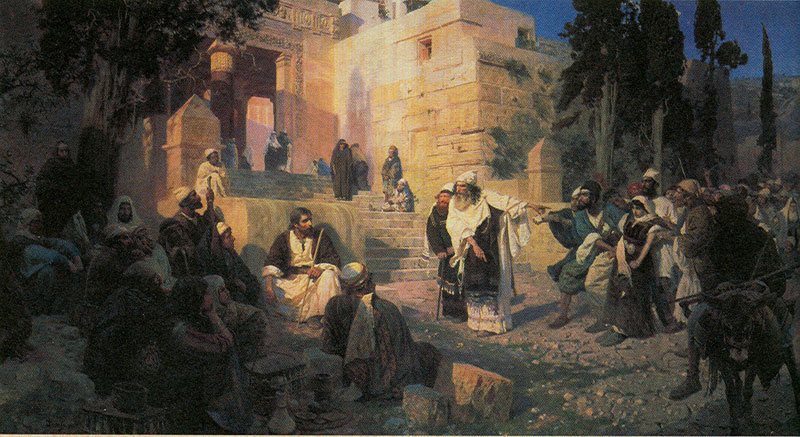

Обращаясь к человеку, который задумал свое богатство хранить, словно оно неотъемлемо от него, Христос говорит: "Безумный, в эту ночь твою жизнь потребуют от тебя обратно - и что тогда?.."

Притча о богаче

|

Метки: торжество православия Притча о безумном богаче митр.Антоний Сурожский |

| Страницы: | [1] |