—пиртные напитки – ровесник человечества, и еще в античных мифах есть тьма эпизодов, в которых пь€ный бог или герой творит дела, решающие тыс€чи чужих судеб. Ќо сегодн€ мы поговорим о реальных исторических событи€х, происходивших при непосредственном участии алкогол€. ¬от п€ть случаев, где градус напр€мую повли€л на мировую историю.

¬осстание из-за виски

1791–1794

ѕервому президенту —Ўј ƒжорджу ¬ашингтону досталс€ т€желый багаж. —вирепые индейцы на восточных границах, ло€листы в красных мундирах к северу, но самое главное – молода€ страна была истощена войной за независимость. ¬ведение новых налогов казалось логичным шагом, чтобы собрать средства на выплату внушительных долгов. —екретарь казначейства (по-нашему министр финансов) јлександр √амильтон посчитал, что вводить дополнительные налоги на импорт не нужно – существующие и так были высоки, да и из желающих торговать с обескровленным государством не так чтобы выстроилась очередь. “огда он предложил правительству ввести налог на алкоголь, произведенный внутри —Ўј – главным образом это был виски. ” √амильтона была поддержка самых консервативных религиозных кругов, которые требовали максимальной строгости в обществе и введени€ так называемых "налогов на грехи". «акон о новом налоге на алкоголь был прин€т в марте 1791 года.

Ќужно понимать, что в некоторых штатах виски был гораздо больше, чем просто алкоголь. Ќапример, он был важной частью экономики западной ѕенсильвании, где фермеры выращивали зерно, избыток которого использовалс€ дл€ производства алкогол€. ¬иски было гораздо проще транспортировать через јппалачские горы, чем ту же пшеницу, поэтому прибыль большинства фермеров основывалась именно на нем. роме того, на ‘ронтире – границе —Ўј и свободных индейских земель – посто€нно ощущалс€ недостаток наличных денег, и бутылка виски была своего рода твердой, хоть и жидкой, валютой. ћногим бедн€кам платили зарплату виски, и новый закон усложн€л обмен и реализацию. ¬ результате нововведение затрагивало как бедные, так и богатые слои пограничного общества.

ѕопытки найти общий €зык были безуспешными. 11 сент€бр€ 1791 года недавно назначенный сборщиком налогов –оберт ƒжонсон был захвачен бандой в масках, котора€ окунула его в смолу, а затем в перь€. ѕредставител€ власти, который позже попыталс€ освободить налоговика, публично избили плеткой и оп€ть же опустили в смолу и перь€. ¬ 1791-м и в начале 1792 года правительство из-за таких атак не могло собирать ни цента налога на виски. ѕротестующие специально использовали смолу и перь€ – таким образом они отсылали к стандартному наказанию монархистов в период американской революции, то есть подчеркивали свою верность изначальным идеалам —Ўј и намекали на отступничество ¬ашингтона. јпогеем противосто€ни€ стал 1794 год, когда состо€лось сражение при Ѕоэур ’илл. Ўестьсот человек атаковали укрепленный дом налогового инспектора ƒжона Ќевилла. Ќа стороне последнего дом защищал дес€ток солдат. ѕогиб один из нападавших и один солдат, дом был сожжен, р€д находившихс€ там были вз€ты в заложники.

” президента ¬ашингтона не оставалось выхода. ¬ ѕенсильванию отправилось почти 13 тыс€ч ополченцев, гигантска€ по тем временам дл€ —Ўј арми€. счастью, до гражданской войны дело не дошло: после переговоров протестующие отпустили всех пленных и заложников, дес€ток самых активных повстанцев предстали перед судом за измену. Ќужно отметить, что и в дальнейшем налог едва собиралс€ на западной границе тогдашних —Ўј, а сборщики, учитыва€ судьбу своих предшественников, не про€вл€ли особого энтузиазма в своей работе и долго еще морщились при запахе смолы.

–езультатом протестов из-за виски стало формирование двухпартийной системы —Ўј – отмена налога была одним из главных пунктов предвыборной программы –еспубликанской партии “омаса ƒжефферсона. ќн пришел к власти в 1801 году благодар€ тем самым фермерам, которые пон€ли, что правительству лучше противосто€ть мирным путем, голосу€ за того, кто поддерживает твои требовани€.

¬олнени€ в аутокейно

1852

—аамы – небольшой народ, в основном проживающий в —кандинавии и в –оссии. ак и у многих этнических меньшинств севера, у них сложные отношени€ с алкоголем. ¬ XIX веке у саамов, проживающих в Ќорвегии, широко распространилось духовное учение лестадианство – ультраконсервативное направление лютеранства. Ёта религиозна€ доктрина требует от своих последователей высокодуховного образа жизни и, в том числе, полного отказа от алкогол€.

√осударственную монополию на алкоголь вс€чески поддерживала официальна€ церковь Ќорвегии, и, противосто€ спиртному, саамы фактически оказывали неповиновение власти. —оциальный статус саамов был гораздо ниже, чем у норвежцев, и особенно они ненавидели норвежцев – торговцев алкоголем. »х обвин€ли в обмане, вымогательстве и посто€нной эксплуатации клиентов-саамов, среди которых было довольно много алкоголиков.

«имой 1852 год несколько саамов убили местного торговца алкоголем, а вместе с ним чиновника-норвежца. Ќегодующие лестадианцы избили их слуг, затем сельского св€щенника, а заодно сожгли дом богатого купца. ѕроизошедшим были шокированы не только власти, но и местные – именно они схватили самых активных протестующих ценой жизней двух ло€льных власт€м саамов. ƒвое лидеров протеста были обезглавлены, остальных повстанцев, включа€ женщин, надолго заключили в крепости. Ѕольшинство арестованных погибли в заключении.

Ќорвежское правительство в результате прин€ло решение о политике максимальной норвегизации всех этнических меньшинств. —аамов изо всех сил принуждали к изучению норвежского €зыка и ассимил€ции. ¬ общем, не грози государственной алкогольной мафии, попива€ нектар из морошки в своей деревне... ¬ результате притеснение нацменьшинства продолжалось фактически до конца XX века, когда саамам были даны дополнительные гражданские права. ≈ще один неожиданный итог восстани€ – первый перевод Ѕиблии на саамский €зык Ћарсом ’етта, одним из повстанцев. ќн сделал его в период многолетнего заключени€ в норвежской крепости.

–еволюции в –оссии

1917

ƒа, конечно, неправильно говорить о том, что российские событи€ 1917 года произошли исключительно из-за алкогол€. Ќо царска€ политика в отношении спиртного определенно сыграла роль в развитии революционного движени€ – и вот какую. 18 июл€ 1914 года император Ќиколай II разрешил местным органам самоуправлени€ закрывать алкогольную торговлю. ¬ течение трех дней по всей –оссии торговл€ алкоголем была почти полностью прекращена. ќдна из причин этого – гр€дуща€ война, у страны был негативный опыт войны с €понцами дес€тилетием ранее, когда по причине тотального пь€нства начальный этап демобилизации провалилс€.

16 августа сухой закон ужесточили и продлили до завершени€ ѕервой мировой: алкоголь допустимо было использовать только дл€ нужд фронта – в медицинских цел€х. «апрет будет длитьс€ почти 10 лет.

ѕоначалу результаты были позитивными. ”же на следующий год потребление спиртного упало до 0,2 л на душу населени€, производительность труда выросла на 9–13% – даже несмотр€ на гигантское количество призванных в армию. —тало меньше арестованных в пь€ном виде, а число доставленных в вытрезвители уменьшилось в 29 раз. ”пали цифры самоубийств, выросло количество средств, вложенных в сберкассы, – 2,14 млрд рублей против 0,8 млрд рублей до запрета.

–азумеетс€, был и негатив: скрытое самогоноварение, отравлени€ суррогатами (их производство увеличилось как минимум в п€ть раз), но в целом последстви€ были позитивными дл€ страны. ѕри этом нельз€ сказать, что отрасль была разорена и уничтожена: винокуры и пивовары получали компенсации за упущенную прибыль, а кроме того, так же, как через 10 лет при сухом законе в —Ўј, разрешалось торговать спиртным довоенного производства. роме того, крепкий алкоголь без проблем подавали в ресторанах. ¬ общем, кому было надо, тот бы нашел.

Ќа тот момент сухой закон действовал не только в –оссии, но и в Ќорвегии, ‘инл€ндии и »сландии. ѕочти везде внедрение давало позитивный эффект, но обнаружилс€ неожиданный фактор дл€ общества. ак пишет доктор педагогических наук, профессор ј. Ќ. ћаюров, трезвый пролетариат был во много раз активнее в борьбе за политические и экономические права. –абочие, еще за несколько лет до этого страдавшие от тотального пь€нства, в услови€х военного времени объедин€лись и начинали боротьс€ за свою, как им тогда казалось, свободу. Ёто не было пр€мым следствием военного запрета, но именно после него по всей стране начались забастовки и демонстрации.

»нтересно, что обе революции – и февральска€, и окт€брьска€ – уничтожили многие атрибуты прошлой власти, но сохранили алкогольный запрет. ќн будет отменен только после гражданской войны. ак и американцам в XVIII веке, —оветскому —оюзу нужны были деньги, чтобы пополнить пустую казну. 26 августа 1920 года Ћенин подписал декрет "ќб объ€влении всех запасов вин, конь€ков и водочных изделий государственной собственностью". Ѕыл организован √лавспирт.

¬скоре все запреты на продажу алкогол€ были сн€ты, государственна€ монополи€ на спиртное позвол€ла ударными темпами пополн€ть государственную казну. ¬ следующий раз с пь€нством попытаютс€ боротьс€ в 80-х. —лучайность или нет, но эти событи€ снова совпадут с падением империи.

ѕивной путч

1923

ћасс-культурный стереотип об јдольфе √итлере декларирует фюрера как убежденного трезвенника и зожника. Ёто не совсем так. Ѕудущий диктатор действительно не терпел пь€ниц, но к пиву и вину в разумных пределах относилс€ вполне толерантно. ќсобенно он полюбил вина за четыре года оккупации ‘ранции – как писал в июле 1944 года Evening Telegraph, ему доставл€ли самые изысканные и, разумеетс€, бесплатно. Ќо давн€€ и насто€ща€ любовь главного злоде€ мировой истории – пиво.

«адолго до прихода к власти он полюбил пиво Hofbrauhaus и иногда заходил в одноименный кабак, чтобы насладитьс€ незамысловатым лагером – там же и стартовали собрани€ будущей Ќ—ƒјѕ. Ќо перва€ и неудачна€ попытка √итлера прийти к власти состо€лась не там, а неподалеку – в “Ѕюргербройкеллер”.

ќгромный пивной зал почти на две тыс€чи гостей был попул€рным местом не только дл€ зарождавшегос€ движени€ нацистов – тут собирались ветераны ѕервой мировой, консервативные де€тели, рабочие. 8 но€бр€ 1923 года помещение “Ѕюргербройкеллер” было переполнено – люди были повсюду. ак потом свидетельствовали историки, присутствовало больше трех тыс€ч человек. Ќа трибуне находились правый монархист √устав фон ар, недавно наделенный диктаторскими полномочи€ми правительством Ѕаварии, и местные высшие военные чины. ‘он ар эмоционально рассуждал об отечестве, оказавшемс€ в опасности, и никто не заметил, как 600 штурмовиков —ј оцепили зал. Ќа улице были установлены пулеметы, нацеленные на дверь.

¬ 20:45 јдольф √итлер, сто€вший в двер€х и скептически слушавший речь выступавшего, швырнул кружку наземь. ¬нимание обратилось на него. √итлер пальнул в потолок из пистолета, а затем вместе с фанатично верными ему штурмовиками вышел в середину зала, где забралс€ на стол. ќн кричал о начале национальной революции, за€вил о низложении правительства, захвате казарм и выступлении баварской армии под флагами со свастикой, которое случитс€ вот-вот (что было неправдой). √итлер объ€вил геро€ ѕервой мировой генерала Ћюдендорфа главнокомандующим рейхсвером, а себ€ самого – канцлером. Ќо тут что-то пошло не так.

»звестно, что заговорщики переоценили авторитет своей партии и ее лидера. “ри тыс€чи нацистов, прошедших маршем из “Ѕюргербройкеллера” в сторону центра города и зданий военного министерства, были разогнаны сотней вооруженных полицейских. √итлер был вз€т под стражу и отправлен в тюрьму Ћандсберг. “ам он провел дев€ть мес€цев и написал "ћайн кампф". Ћитературным трудом заключенный занималс€ в довольно комфортных услови€х. ≈му, к примеру, разрешали покупать в тюремном магазине пиво, любовь к которому никуда не улетучилась: задокументирован факт приобретени€ фюрером 62 поллитровых бутылок в июле 1924 и схожих объемов в последующие мес€цы – хоть и не любимого "’офбройхаус", но в тюрьме √итлер был не слишком придирчив.

—тоунволлские бунты

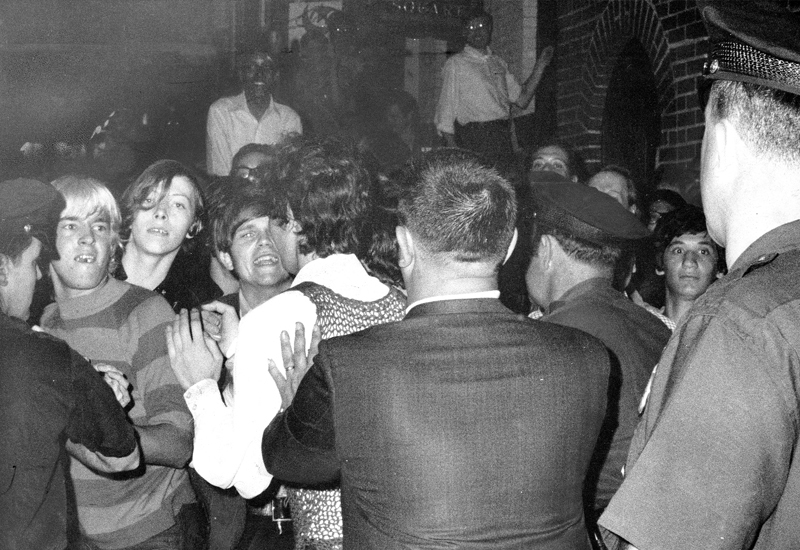

1969

Ёто сейчас Ќьй-…орк – мирова€ Ћ√Ѕ“-столица, а полвека назад —Ўј были оплотом гомофобии. «акон считал гомосексуалов преступниками, церковь – грешниками, а медицина – больными. √еев арестовывали за их сексуальную ориентацию, некоторым принудительно проводили лоботомию, их отказывались обслуживать в ресторанах, но главное дл€ нашей истории – то, что в Ќью-…орке было запрещено продавать алкоголь лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. ак следствие, практически все бары и клубы города на берегу √удзонского залива, чьей основной аудиторией были гомосексуалы, были вне закона.

¬ 1969 году полици€ стала действовать особенно жестко против геев – это св€зывают в первую очередь с фигурой мэра города ƒжона Ћиндси, у которого началась предвыборна€ кампани€. Ћиндси старалс€ поддерживать пуританский образ и выбрать в качестве цели геев казалось ему неплохой мыслью. –айон √ринвич-¬иллидж был главным анклавом американского Ћ√Ѕ“-сообщества и патрулировалс€ власт€ми особенно тщательно. ƒостаточно было просто оказатьс€ на одной из его улиц, чтобы полици€ арестовала теб€, а Stonewall Inn в силу разных причин был самым попул€рным гей-клубом в Ўтатах. ќднако у ситуации было двойное дно.

Stonewall Inn принадлежал мафии, на втором этаже у него находилс€ один из офисов одиозной семьи ƒженовезе. —оседство было неслучайным – место приносило италь€нским преступникам солидные деньги. ¬ первую очередь благодар€ шантажу. ћафиози специально нанимали в качестве персонала парней покрасивее (в основном, к слову, гетеросексуалов), заставл€ли их вступать в св€зь с гост€ми заведени€, а после занимались вымогательством. ѕолицию “подмазывали”, и та не особо дергала клуб с такими вли€тельными покровител€ми. —хема была эффективной до тех пор, пока италь€нцы не напоролись на чересчур крупную рыбу – в сладкие сети попались несколько дельцов с ”олл-стрит, которым пришлось “слить” мафии солидные пакеты ценных бумаг (то есть фактически украсть их у реальных владельцев на бирже). »менно это окончательно разозлило больших полицейских боссов.

28 июн€ 1969 года в 1:20 ночи семеро полицейских (часть из которых провела вечер под прикрытием в баре) провели облаву в Stonewall Inn. “ам было примерно 200 человек, некоторые пытались сбежать, однако полици€ перекрыла все выходы. «адержанных проверили, но мужчины, переодетые в женщин, которых надлежало по закону доставить в участок, отказались отправл€тьс€ в полицию и вообще предъ€вл€ть свои документы. роме того, полици€ конфисковала весь алкоголь в баре. ќднако люди в заведении не стали расходитьс€ по домам. ¬место этого они собрались на улице, где стали скандировать антиполицейские лозунги, бросать бутылки, пытались перевернуть полицейские машины. ƒаже вскоре прибывшему полицейскому спецподразделению не удалось разогнать собравшихс€. ¬ результате арестовали 13 человек, было травмировано четверо копов. ¬ разном виде протесты, облавы и противосто€ни€ с полицией продолжались полгода, пикеты в поддержку геев проходили по всей стране, но сам “—тоунволл” просуществовал лишь несколько недель после этого – у места была слишком дурна€ слава.

28 июн€ 1970 в √ринвиче отметили годовщину бунтов – “ƒень освобождени€ ристофер-стрит”. Ёто был первый в истории гей-прайд. »менно так попытка властей запретить ге€м выпивать дала старт Ћ√Ѕ“-движению по всему миру.

«—тройна€, высока€, в скромном сером костюме английского покро€, в светлой блузке с галстуком, пов€занным по-мужски, – так живописал ее поэт ¬севолод –ождественский. – ѕлотные темноволосые косы тугим венчиком лежали вокруг ее головы. ¬ правильных, словно точеных, чертах ее лица было что-то нерусское и надменно-холодноватое, а в глазах острое и чуть насмешливое».

«—тройна€, высока€, в скромном сером костюме английского покро€, в светлой блузке с галстуком, пов€занным по-мужски, – так живописал ее поэт ¬севолод –ождественский. – ѕлотные темноволосые косы тугим венчиком лежали вокруг ее головы. ¬ правильных, словно точеных, чертах ее лица было что-то нерусское и надменно-холодноватое, а в глазах острое и чуть насмешливое».