-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

Сны |

Для всех, кто заходит впервые - важное упреждение: в правом углу верхней панели в меню "Вид" ("глазик") нажмите на "Выбрать стиль оформления", а потом на "Авторский" - и дневник примет для вас прежний внешний вид, более читабельный и удобный для глаза.

Начало здесь

Как часто в мои забредают ресницы,

Едва лишь их сон благодатный коснётся,

И робкие звери, и малые птицы,

И голые луны, и алые солнца.

В. Блаженный

Я не люблю вас, люди, люди

Из серокаменных домов!

Вы не участвуете в чуде

Пророчества и вещих снов.

В. Ходасевич

Во сне в полной мере проявляется наша сущность. Днём человеческое бытиё искажено случайностями реальной жизни, истинное лицо скрыто за цивилизованной маской. Мы давно не дети: наши слова обдуманны, поступки – взвешены, шаги – просчитаны наперёд.

И лишь в ночном бреду свершает дух наш вольный

Любой желанный шаг, и дикий и крамольный:

И мы в слезах летим в сладчайшие объятья,

И мы кому-то шлём безумные проклятья,

И с кем-то рвём навек, кому-то гладим руку,

И поверяем всю тоску свою и муку,

Волнуясь и спеша. До мига пробужденья

Диктуют волю нам порывы, побужденья.

Л. Миллер

Порой какой-нибудь невразумительный сон бросит туманный и косноязычный намёк на возможность инобытия, заставит всерьёз задуматься над тем, во что ты "в трезвом неподкупном свете дня", в здравом рассудке и памяти ни за что не поверишь. А вот Цветаева – богохульница и грешница – верила. Не верила – "знала из опыта." В письме к Пастернаку, разделяя мир на "тот свет" и "этот", она признавалась: "Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности снов."

А как изумительно и точно – если тут уместно это слово – определила сущность сна Татьяна Толстая в рассказе "Петерс":

"Сон приходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назначал встречи на потайных лестницах, запирал двери и перестраивал знакомые дома, пугая чуланами, бабами, чумными бубонами, черными бубнами, быстро вёл по тёмным переходам и вталкивал в душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, крутя пальцами, знаток многих нехороших вещей".

Страх и трепет

...Однажды я проснулась ночью от ощущения какого-то страха. Может быть, мне что-то снилось, но я ничего не помнила, только это ощущение пещерного ужаса, которого я никогда не испытывала в жизни. Кажется, меня разбудил вой собаки. Но в ту минуту, когда я проснулась, было тихо. Я лежала, спелёнутая простыней; так во сне замоталась в неё, что не могла пошевельнутся, как в коконе, вся в липком поту – не от жары, а от страха. Я не понимала причины этого страха, это было что-то генетическое, вековое, древнее, доисторическое, жуткое. От плотно задёрнутых штор в комнате стоял мрак, и только на стене напротив на часах светился отблеск фонаря, похожий на волчий глаз. Этот зловещий глаз не сводил с меня своего мутного взгляда.

В голове уже прояснилось настолько, чтобы понять, что всё это сон, бред, но страх не проходил. Не было чувства облегчения, как обычно – слава богу, это только сон! – было какое-то другое, непонятное чувство – страха пробуждения. Это было предчувствием, что наяву меня ждёт что-то ещё более страшное, что будет ещё страшнее. И некуда спрятаться, нигде нет спасенья. Как это у Ходасевича?..

Прервутся сны, что душу душат,

Начнётся всё, чего хочу.

И солнце ангелы потушат,

Как утром – лишнюю свечу.

...Ещё один сон – очень странный. Будто я знаю, что меня сейчас должны убить. Но все делают вид, что это игра, понарошку, шутка, якобы не знают, что это будет на самом деле. Но втайне знают. И украдкой утирают слезы, отводят глаза. Как бы не могут этого предотвратить: то ли боятся, то ли бессильны. Кто-то заплетает мне косичку (я вроде как подросток, мне очень часто во сне 13-15 лет). Играют со мной, шутят. А я тоже вроде не знаю, что меня ждёт. Поддерживаю эту игру. А сама втайне от всех знаю. Кто убьёт, как – мне это словно и неинтересно. Знаю, что я обречена, что уже скоро. И вот что поразительно – мне это ничуть не страшно и даже весело. Забавляет, что они не знают, что я всё знаю.

Такого ещё у меня во сне никогда не было. Обычно опасность, близость смерти пугала, просыпалась в холодном поту. А тут – тоже проснулась, и с ощущением сердца. Не то, чтобы болело, но я его очень чувствовала. Но мне было всё равно, что я умру. Даже весело. Что это значит? Я не боюсь смерти?

...Под утро приснилось: будто я уже не сплю и слышу, как в соседней комнате кто-то шаркает ногами. Будто бы бабушка. С ужасом вспоминаю, что бабушки давно нет. Значит, приснилось, с облегчением думаю я. И рассказываю (во сне) об этом Давиду. А он говорит : "Нет, не приснилось, я тоже слышу шаги". Я напрягаю слух: шаги всё громче, отчётливей, всё несомненней. Но ведь ходить некому?!.. Минута дикого ужаса. Я вся оледенела, застыла в комок от страха. Последняя спасительная мысль: может быть... Линда? Потом вдруг в спальне появляется Линда, вся мокрая. За ней – группа каких-то людей. Что-то, значит, произошло из ряда вон, – соображаю я. Хватаю её на руки, прижимаю, пытаюсь согреть, осушить. И тут просыпаюсь. Иду в кухню. Давид уже там, бреется. Время – десять часов. Так поздно я ещё не вставала. С упрёком ему пеняю: "Ты что меня бросил на произвол сна!" Рассказываю. Давид говорит: "Сон в руку. Линда написила." В кухне действительно лужа. Линда, вместо того, чтобы виновато свернуться в клубок, нагло растянулась во всю ширь и бьёт хвостом по полу, как молотилка. Демонстрирует хорошее настроение.

«Спи. Забудь. Всё было так прекрасно».

Я сон потерял, а живу, как во сне,

всё музыка дальняя слышится мне...

В. Ходасевич

Из поэтов, кто прожил свою жизнь как во сне, первым, кто вспоминается - Борис Поплавский.

В зимний день на небе неподвижном

рано отблеск голубой погас.

Скрылись лампы. Гаснет шорох жизни.

В тишине родился снежный час.

...Спать. Лежать, покрывшись одеялом,

точно в тёплый гроб, сойти в кровать.

Слушать звон трамваев запоздалых.

Не обедать. Свет не зажигать.

Видеть сны о дальнем, о грядущем.

Не будите нас, мы слишком слабы.

Задувает в поле наши души

холод счастья, снежный ветер славы.

На переплётах его тетрадей, на корешках книг, везде попадались записи: «Жизнь ужасна. Печаль оттого, что никто никого не любит». Чувство невыносимости мира, сознание своей ненужности и слабости рождало строки:

Как холодно. Душа пощады просит.

Смирись, усни. Пощады слабым нет.

Молчит январь, и каждый день уносит

последний жар души, последний свет.

Закрой глаза, пусть кто-нибудь играет.

Ложись в пальто. Укутайся, молчи.

Роняя снег в саду, ворона грает.

Однообразный шум гудит в печи.

Огни горят, исчезли пешеходы.

Века летят во мрак немых неволь.

Всё только вьюга золотой свободы,

лучам зари приснившаяся боль.

Он ушёл из жизни обиженным и непонятым.

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.

Я не в силах. Отхожу во сны.

Оставляю этот мир жестоким,

ярким, жадным, грубым, остальным.

Сон как способ уйти от мерзостей жизни, как отказ от борьбы за место под солнцем ради этого места под луной.

Я шаг не ускоряю сквозь года,

Я пребываю тем же, то есть сильным,

хотя в душе большие холода,

охальник ветер, соловей могильный.

Так спит душа, как лошадь у столба,

Не отгоняя мух, не слыша речи.

Ей снится черноглазая судьба,

Простоволосая и молодая вечность.

Так посредине линии в лесу

на солнце спят трамвайные вагоны,

коль станции - большому колесу -

не хочется вертеться в час прогона.

Смерть пришла к этому гениальному неудачнику как избавительница.

Спи. Забудь. Всё было так прекрасно.

Скоро, скоро над твоим ночлегом

новый ангел сине-бело-красный

с радостью взлетит к лазурям неба.

Вспоминается третья литературная симфония Андрея Белого «Возврат» где он разрабатывает тему теургии – «вечного возвращения», возврата человека к своим истокам.

Первая часть её представляет собой своеобразный вариант библейского предания о потере рая согрешившим человеком.

Некий доисторический невинный ребёнок играет на берегу моря. Это прекрасная счастливая жизнь, «вселенная заключила его в свои мировые объятия».

У ребёнка есть могущественный благодетель и защитник – «особенный старик», который воплощает Вечность и обладает божественной властью.

Однако ребёнка совращают злые силы, подстрекая его любопытство к иной жизни.

И во второй части «Возврата» ребёнок просыпается на земле, в новой своей ипостаси. Теперь он – Евгений Хандриков, сотрудник химической лаборатории. Он влачит жалкое существование в убогих условиях с некрасивой больной женой, дефективным ребёнком, злыми сослуживцами. Всё это чуждо ему. Зачем-то люди спешат в «притоны работы», в чад лабораторий, в неволю. Окружающие напоминают ему зверей, фавнов, кентавров...

Существование Хандрикова делится по времени суток: днём он – погрязший в быту, в мелочных заботах «маленький человек», существо жалкое и несчастное, а ночью, в сновидениях, когда вскрывается резервуар подсознания, он снова живёт полнокровной природной жизнью «ребёнка», резвящегося на берегу океана, где много солнца, ветра, чистого песка, тепла, где он охраняем стариком – временем, Богом.

Человек хочет сорвать путы быта, выйти за сферу эмпирического существования. Но для этого ему надо слиться с океаном вечности, вернуться в стихию, в которой он пребывал в своих грёзах. Лишь там он обретает себя прежнего, подлинного, настоящего...

Мне будет вечно сниться дождь

и шум листвы у изголовья

каких-то баснословных рощ

бесчасья или безвековья.

Мне будет вечно сниться путь,

скрывающийся за холмами,

которым позабыл шагнуть,

как снится детский сон о маме.

Мне будет вечно сниться дождь

с почти расплывшейся страницы

и то, как ты меня зовёшь,

и я встаю, мне будет сниться.

В.Соколов

В полусне-полубреду

Часто вспоминаю Нину Сергеевну Могуеву, её последние письма. В одном из них она, по-матерински предостерегая меня от «стычек с этими» и высказывая пожелание, чтобы в моей новой книге было больше светлого, писала: «А в общем, я хорошо понимаю, что никакие советы ни к чему (это я о своих советах идти в осиянный храм), «стихи не пишутся – случаются». Что случится, то и будет. И не слушайте Вы старую больную бабку, которой хочется, чтобы её наболевшую душу тихонько нежили и гладили, и напевали ей сладким голосом райские песни» (5.06.04).

Эти строчки её письма у меня слились в сознании с некрасовскими строками из стихотворения «Баюшки-баю», когда в последние минуты перед смертью в полусне-полубреду к нему приходит давно умершая мать и говорит ему светлые утешительные слова, которые его измученной душе так хотелось тогда услышать:

Усни, страдалец терпеливый,

свободный, гордый и счастливый,

увидишь родину свою,

баю-баю-баю-баю.

Ещё вчера людская злоба

тебе обиду нанесла,

всему конец: не бойся гроба,

не будешь знать ты больше зла.

He бойся клеветы, родимый,

ты заплатил ей дань живой,

не бойся стужи нестерпимой,

я схороню тебя весной.

Не бойся горького забвенья,

уж я держу в руке моей

венец любви, венец прощенья,

дар кроткой родины твоей.

Уступит свету мрак упрямый.

Услышишь песенку свою

над Волгой, над Окой, над Камой –

баю-баю-баю-баю...

Вот каких стихов подсознательно ждала от меня её измученная душа – утешающих, просветленных. А я была занята литературной борьбой, расчисткой авгиевых конюшен...

Позднее мне попала в руки последняя книга И. Алексеева «Трамвай живых». Это были уже совсем другие стихи, сильно отличающиеся от тех, что я резко критиковала три года назад в «Ангелах ада» («Тут конец перспективы»). Когда Лидия Гинзбург услышала стихи юного Бродского, она сказала А.Кушнеру: «Это серьёзно». Когда я прочла последние стихи И. Алексеева, я подумала этими же словами: «Это серьёзно».

...А человек засыпает, спасён,

от равновесий любви и разлуки.

Слышит он сквозь посторонние звуки:

«Спи, мой любимый, забудь обо всём».

Чувствуя прикосновенье руки,

он распадается под одеялом,

слыша: «На нас не таращится дьявол.

Это у страха глаза велики.

Здесь никого. Мы с тобою вдвоём.

И далеко беспощадное утро.

Мы не расстанемся ни на минуту.

Жили мы вместе. И вместе умрём».

Вновь тишина воцаряется, лишь

голос в ответ дребезжит, убывает:

«Ты говори, только так не бывает.

Так не бывает, как ты говоришь».

Сон смерти

Помню, как меня поразили эти откровения Юрия Нагибина в его рассказе «Синий лягушонок» - последнее, что он написал перед смертью:

«Вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Скрип деревьев, вздохи трав? Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседствуют две берёзки-однолетки с крепкой корой без раковых наплывов и здоровой сердцевиной ствола, с густо облиственной кроной, но приходит ночь, и одно дерево спокойно, тихо спит, а другое начинает скрипеть – в полное безветрие. И скрип этот – как стон, как бессильная жалоба, как сухой, бесслёзный плач. У природы нет общего языка, как нет его у людей. И всё-таки я знаю, о чём они скрипят и стонут, – это тоска по оставшимся в прежней жизни».

«Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселения душ, гарантирующей жизнь вечную. Казалось заманчивым примерить на себе другие личины. Разве знал я, что в это бессмертие втянется лютая тоска». «Скрип деревьев, бормот кустов, шёпот трав перебили и заглушили другие звуки – ухали, охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человечьей чаши, спали безмятежно, глухие к памяти своих былых превращений; среди этих тихонь находились и первенцы бытия. А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человечью муку».

Как вторят этим словам поразительные строки Вениамина Блаженного:

– Мы здесь, – говорят мне скользнувшие лёгкою тенью

туда, где колышутся лёгкие тени, как перья, –

теперь мы виденья, теперь мы порою растенья

и дикие звери, и в чаще лесные деревья.

– Я здесь, – говорит мне какой-то неведомый предок,

какой-то скиталец безлюдных просторов России, –

ведь всё, что живущим сказать я хотел напоследок,

теперь говорят за меня беспокойные листья осины.

– Мы вместе с тобою, – твердят мне ушедшие в камень,

ушедшие в корни, ушедшие в выси и недра, –

ты можешь ушедших потрогать своими руками, –

и грозы и дождь на тебя опрокинутся щедро...

– Никто не ушёл, не оставив следа во вселенной,

порою он твёрже гранита, порою он зыбок,

и все мы в какой-то отчизне живём сокровенной,

и все мы плывём в полутьме косяками, как рыбы...

Сон как попытка любви

Николай Заболоцкий признавался, что некоторые свои строки сочинял во сне. Бывали случаи, когда он, проснувшись среди ночи, записывал строку стихотворения и снова засыпал. Так были написаны "Фигуры сна", "Бегство в Египет", "Можжевеловый куст", "Сон", где он описывает потустороннее существование человека.

Заболоцкий говорил: "Во сне удивительная чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюблённость переживаются во сне."

Вспомнилась цветаевская поэма "Попытка комнаты." Она возникла у неё в ответ на вопрос Рильке: какой будет комната, где они встретятся? Это была попытка описать место встречи поэтов – комнаты, которая может существовать лишь в воображении поэта как идея (попытка). Пытаясь представить место свидания, о котором мечтала, Цветаева неожиданно для самой себя обнаруживает в поэме, что оно не состоится, что ему нет места в реальности.

Всё вырастет, не ладь, не строй,

Под вывеской – сказать, какой? –

Взаимности. Лесная глушь.

Гостиница Свиданье Душ.

Свиданье душ возможно лишь в "Психеином Дворце", в потустороннем мире, "на тем свету"...

Друг, гляди! Как в письме, как в сне том –

Это я на тебя – просветом!

В первом сне, когда веки спустишь –

Это я на тебя предчувствьем

Света. В крайнюю точку срока –

Это я – световое око.

Действие происходит во сне, возможно, в кошмаре; это странная поэма, пронизанная тревогой и страхом. Героиня кого-то ждёт – сначала это должен был быть Пастернак, потом она изменила адресата, им стал Рильке.

Всеми – теми, кому и кол

Не препятствие ночью майской!

Три стены, потолок и пол.

Всё, как будто? Теперь – являйся!

Оповестит ли ставнею?

Комната наспех составлена.

Белесоватым по серу –

В черновике набросана.

Не штукатур, не кровельщик –

Сон. На путях беспроволочных—

Страж. В пропастях под веками –

Некий, нашедший некую.

Стены, пол, мебель, сам дом превращаются в нечто неосязаемое. Потолок – световое око неба, пол – зелёная брешь земли. Между ними – пустота. И в этой пустоте герои становятся бесплотными. Встреча, которая происходит во сне, которая на земле невозможна.

У Цветаевой есть потрясающее стихотворение "Сон", которое я хочу привести полностью:

Врылась, забылась – и вот как с тысяче-

Футовой лестницы без перил,

С хищностью следователя и сыщика

Все мои тайны – сон перерыл.

Сопки – казалось бы, прочно замерли –

Не доверяйте смертям страстей!

Зорко – как следователь по камере

Сердца – расхаживает Морфей.

Вы! Собирательное убожество,

Не обрывающееся с крыш!

Знали бы, как, на перинах лёжачи,

Преображаешься и паришь!

Рухаешь! Как скорлупою треснувшей –

Жизнь с её грузом мужей и жён.

Зорко – как лётчик над вражьей местностью

Спящею – над душою сон.

Тело, что все свои двери заперло –

Тщетно! – уж ядра поют вдоль жил,

С точностью сбирра и оператора

Все мои раны – сон перерыл!

Вскрыта! Ни щёлки в райке, под куполом,

Где бы укрыться от вещих глаз

Собственных. Духовником подкупленным

Все мои тайны – сон перетряс!

Сон как созерцание с высоты духовной действительности, решение загадок жизни, перетрясение всех тайн человека – так его видела Цветаева.

Из её поэмы «Новогоднее»:

Что мне делать в новогоднем шуме

с этой внутреннею рифмой: Райнер – умер?

Если ты, такое око смерклось,

значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.

Значит, тмится, допойму при встрече!

Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,

новое...

Вот это третье, новое, то, что не жизнь — не смерть и есть Сон.

«Человечества сон золотой», о котором писал Гёте:

Если к правде святой

мир дорогу найти не умеет, —

честь безумцу, который навеет

человечеству сон золотой!

«Найди меня, сон»

Лучшее, что я когда-либо читала на эту тему - книга рассказов Людмилы Петрушевской «Найди меня, сон».

Там жизнь героев так плавно переходит в иное измерение, что они порой сами не догадываются, что живут уже в нездешнем мире.

Причём в конце каждого рассказа даётся какое-то реальное объяснение мистическим моментам (сон, наркотический бред, состояние после наркоза на операции), то есть правда жизни не страдает, но при этом такие прорывы в экзистенциальные глубины и высоты человеческого сознания, такие потрясающие прозрения, что дух захватывает.

Есть вещи, в которые не то чтобы веришь или предполагаешь, догадываешься, а которые просто знаешь доподлинно, каким-то внутренним зрением, внутренним знанием, шестым чувством, генетически знаешь. Это то, что сильнее логики, разума, здравого смысла.

Очень сильное впечатление на меня произвели «Реквиемы» Л. Петрушевской, особенно первый, который называется «Я люблю тебя».

Он – о семейной паре, муже и жене. Муж изменял жене, не ценил, не замечал, занятый своей личной жизнью, а она любила его и мирилась с тем малым, что ей ещё оставалось. Занималась детьми, бытом, терпела и любила молча. Так прошла жизнь. Потом её разбил паралич. И вот тут он словно проснулся, прозрел, понял, кто действительно был для него самым родным человеком. Он бережно ухаживал за ней, уже потерявшей речь, прикованной к постели, а в ночь, когда она умерла и её увезли, он заснул и вдруг услышал, что она тут, прилегла на подушку и сказала: «Я люблю тебя». И он спал счастливым сном, и был спокоен и горд на похоронах и говорил всем, что она ему сказала фразу: «я люблю тебя». Что она всё-таки успела ему это сказать – «без слов, уже мёртвая, но успела».

Что это? Мистика? Нет. Это высшая правда жизни, правда души, которую невозможно объяснить, её можно только постичь сердцем, душевным опытом.

Покой, который снится

...Ещё один сон, приснившийся мне под Новый год. У меня в руках – продуктовый паёк, он же – мешок подарков от деда Мороза. Разворачиваю, а там: орехи, семечки крупные, ещё что-то вкусное. И вдруг рядом – отец, и я с такой радостью его всем этим угощаю. И он не растворяется, не исчезает куда-то, как всегда в подобных снах, а с удовольствием берёт. И такая радость. А рядом – чуть в тени – брат. (Наполовину – Давид. Но всё-таки больше –брат.) Но он ещё как-то в стороне, немного скован. Но чувствуется, что всё будет у нас хорошо. Такой хороший, тёплый сон, так редко такие бывают. Обычно мучительные, терзающие по пробуждении.

Всё дальше, слабее их отзвук и свет, –

Родные, любимые, давние лица.

А сны всё не знают, что их уже нет,

Лишь сны не хотят и не могут смириться.

И там, продираясь сквозь толщу и тьму,

Лелею тот миг окончания бегства,

Когда догоню, припаду, обниму,

"Ну вот , наконец-то, – скажу, – наконец-то!"

...Давно уже видела сон, который всё не могу забыть. Отец. Я так рада, что вижу его, так ценю каждый миг с ним, прижимаюсь, заглядываю в глаза, чего в жизни никогда не было. Он молчит и вдруг спрашивает, всё понимая, что со мной: "Что, тяжело?" – как бы даже с сочувствием, но с пониманием непреложности и как бы заслуженности этой тяжести. Я молча киваю. Спрашиваю: "Ты там что-нибудь чувствуешь?" Он пожимает плечами: "Нет..." А потом какая-то комната, и вроде мы все вместе там: я, он, Стасик, – их нет, но я чувствую, что они здесь где-то, рядом. И – занавески накрахмаленные, которые раздувает ветер. И такой покой, такая тихая радость вокруг.

Господи, вот он, покой, –

Мысли густые, кисельные...

Вот он, выходит, какой -

Дом, занавески кисейные.

И. Кабыш

Это были мгновения жизни, словно показанные мне Богом: вот чего ты сама себя лишила, что могло бы быть у тебя: отец, брат, радость и защищённость родства...

«Как странно явь господствует над снами...»

У Ирины Снеговой есть такие строки:

Приснился бы! Хоть мельком! В кой-то раз!

Как странно явь господствует над снами,

что снятся нам обидевшие нас,

и никогда – обиженные нами.

У меня – всё наоборот. Там, во сне, я говорю им всё то, что теперь, наяву, говорить уже некому и поздно. Ночью сердце словно мстит за то, что заковываешь его в тиски днём, сны мстят за всяческую дневную растрату. Расправа за растрату. Растрава.

Идут года, бегут недели,

но ты теперь, как ни зови –

потусторонен, запределен,

недосягаем для любви.

И лишь во сне всё как по правде,

лишь там нельзя тебя убить.

Там можно всё ещё поправить,

и досказать, и долюбить.

Там светом радуги играет

То, что уже покрыто мглой,

горит и вечно не сгорает –

что стало пеплом и золой.

...Снова приснился отец. Смутно помню кого-то ещё рядом – Тамара, Давид... Потом они куда-то отодвинулись, и – его фигура. Такая узнаваемая, родная. Его плечо и рука. Рукав пиджака, чуть блестящего от подпалин утюга и от времени, в который я уткнулась. Умом я понимала, что его нет, что он умер. И чувствовала ледяной холод его руки сквозь пиджак. Подумалось почти спокойно: ну да... Конечно... Он же мёртвый. Но это не пугало. И как-то не мешало ощущать его живым. Пусть мёртвый, но главное, я чувствовала, что он слышит, видит, понимает меня. Пусть это на какой-то миг, сейчас он уйдёт, растворится, но вот эта минута – она была моя... Наша. Я прижалась губами к рукаву и повторяла как заведённая, словно в бреду, что-то во мне повторяло: "Знал бы ты, как я тебя люблю... Знал бы ты, как я тебя люблю..." Как заклинание, как молитву.

И вдруг его рука словно в ответ чуть-чуть дрогнула, слегка согнулась. Я мгновенно почувствовала, во мне сразу отозвалось: это ответ, это знак, что он слышит меня. Это было как слабое прощение. И это было – счастье.

Я проснулась от шёпота своих губ: "Знал бы ты, как я тебя люблю..." Я это произносила вслух. Давид спал, не слышал. Я зажмурила глаза, силясь вернуть сон, зная уже, что не верну. Но так хотелось сохранить, сберечь ту минуту.

Ночь чернеет неизвестностью в окно.

Мы с тобой не говорили так давно.

И листочки, что печатал ты в тиши —

кладезь мудрости, заботы и души,

так давно ты мне уже не приносил.

Тосковать и вспоминать уже нет сил.

Как случилось, почему же так, родной?

Это я, всему лишь я тому виной.

Над балконом кружат стаями стрижи...

Я люблю тебя, что делать мне, скажи?!

Как вернуть, и досказать, и долюбить,

как себя или тоску в себе убить?

Ты на снимке незаметно улыбнись.

Ты из детства мне явись или приснись.

А в мою уже навеки влиты кровь

твои шахматы, и Волга, и любовь...

Антропософия утверждала, что во время сна мы встречаем друг друга "по-настоящему", в то время как днём можем ещё замыкаться, утаивать наши мотивы, что-то симулировать в чувствах. Но ночью мы – открытая книга. "Сон – это жизнь, которую явь не стреножит", – как пишет П. Шаров.

Сны об отце

В царстве сна, в государстве памяти

наши встречи с тобою грустны.

Давит на сердце тяжесть каменная,

мне не выбраться из-под груза.

Фотокарточка на надгробии.

Взгляд невыспавшийся, усталый.

Отраженье твоё, подобие

на земле без тебя осталось.

То, что я сейчас пишу – не рассказ. Это послание. Я пишу это тебе, отец. Неведомо как, но мне верится, знается, что ты прочтёшь. Я пишу его в ответ. Помнишь? Это было через два года после твоей смерти, 1 мая. Я вышла на балкон ночью, словно кто-то позвал меня туда. Эта звезда выделялась из всех. Она мигала, пульсировала. Я сразу поняла, что это ты.

– Завтра твой день рождения. Я знаю, помню, приду, – говорила я тебе мысленно. Я была уверена, что ты слышишь.

В эту ночь я увидала тебя во сне. И такая нежность была, словно за всю жизнь, за все дни, что я её в себе не замечала, не пускала в себя. Проснулась – ничего не помню, только нежность. Тяжесть и нежность, как у Мандельштама. Не хотелось просыпаться. Боль потери – всё это будет потом. А тогда, в полусне – тяжёлая нежность. Я видела всю твою жизнь. Каким ты был маленьким мальчиком. Все твои обиды, победы, поражения, надежды. Всё, чего не знала, чего ты никогда не рассказывал, я видела внутренним зрением. И любила так нежно, пронзительно. Сколько упущено дней! Теперь я знала, как буду тебя любить, как буду заботиться, доставлять радость. Какое это было бы счастье.

На небе полночном горят письмена.

Я в смутной тревоге гляжу из окна.

Пытаюсь прочесть это, как в полусне...

Я знаю, что это написано мне.

Пульсирует небо мне звёздной строкой.

В ответ – неуверенный взмах мой рукой.

И слезы глаза застилают, слепя:

Я знаю, я помню, я вижу тебя!

Недавно мне приснился сон. Как мы идём с ним по переулку, заходим в арку на Первой Дачной, за углом гастронома, — я знаю, что он тут временно, что он сейчас уйдёт, насовсем уйдёт, и тороплюсь, силюсь сказать ему самое важное, но что-то мешает, не даёт, какая-то ложная стыдливость, скованность, которая никогда не давала мне сказать ему нежные слова, обнять, так с годами всё это сдерживалось, не пускалось, пока не закостенело, а тут вдруг отпустило, и я, тихонько прислонясь к плечу — почти физически помню шероховатость его пиджака, — спрятав лицо у него на груди, выдохнула, как будто что-то само сказалось за меня: "Не представляю, как я буду без тебя. Я не могу без тебя".

Я не помню, что он ответил и ответил ли что-то, я тут же проснулась. Щёки были мокры от слёз, и помню первую мысль при пробуждении: "Слава Богу, я успела, сказала, он знает теперь". И тут же — вторая, пронзившая острой болью: "Боже мой, это же только сон!"

Я плакала беззвучно и бессильно, и тут откуда-то накатила застаревшая зубная боль, но так сильно болел тот сон внутри, что на неё уже было наплевать. Мучила мысль, что я никогда ему уже этого не скажу, что он никогда не узнает. Но, может быть, как-нибудь всё же... какую-нибудь лазейку, щёлочку, незамеченный чёрный ход туда, в тот год, в тот день... Может быть, через сон, или если там, на могиле сказать... нет, написать и просунуть ему туда, закопать... Я не знаю, как, но он должен узнать, что я люблю его, что всегда любила, я не могу жить с этим грузом невысказанности, невыплаканности у него на плече!

Нежность держала всегда в чёрном теле.

Не обняла, не поцеловала ни разу.

А теперь держусь без тебя еле-еле

и тоску глушу в себе, как заразу.

А теперь неотданное объятие душит,

радугой висит над моей головою.

Послушай мою наболевшую душу,

как она по ночам по-собачьи воет.

Я тебя обнимаю сквозь все преграды,

сквозь все утраты, года, столетья.

Как была бы тебе я безумно рада,

если б встретились на том свете.

Однажды увидела тебя во сне. Ты сказал: "Мне ничего не надо от тебя, ничего". Я проснулась и поняла: я не могу с этим жить. Что мне делать? Не могу. Хорошо верующим: верят, что там — ещё одна жизнь, где встретишься с теми, кого любишь. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете". Я знаю, что там ничего нет. Я никогда не встречу его и ничего ему уже не скажу. И мне будет теперь так же холодно и больно жить, как было ему. Он ушёл, не дождавшись от меня того, чего, может, ждал всю жизнь. И я всю жизнь буду тянуть руки в пустоту, в небо, где нет алмазов, где только холодная тьма, прошитая пулями звёзд, и вздрагивать, завидев в толпе похожий силуэт, обливаясь слезами. Поздно. Поздно.

Как живётся там тебе,

за седыми небесами,

в муке ль, радости, мольбе —

сны мои расскажут сами.

Так же там ты одинок ль,

как при жизни был со мною?

В перевёрнутый бинокль

вижу давнее, родное.

И, с тобою говоря,

вижу то ли явь, то ль сны я:

смерти мёртвые моря,

чёрный ход в миры иные...

Недавно я увидела сон. Приснилось непередаваемое ощущение детского восприятия свежести летнего утра. Рано-рано. Липки.

Я иду по аллеям. Город спит. Мощное ощущение утренней свежести и будоражащей радости – биологической, «нутряной», неудержимой, от которой хочется бежать, прыгать, кричать, которая бывает только в детстве. Ни души. И вдруг вдали замечаю отца. Образ его двоится: то он молодой – всегда бодрый, подтянутый, с готовой шуткой на губах, жизнерадостный, то уже старый, но улыбающийся, радостный меня видеть.

Такой светлый-светлый сон. Так редко такие бывают. И под конец – небо, облака, как показывают в кино, когда герой прощается с жизнью (Андрей Болконский, Баталов «Летят журавли»).

И я вижу это небо как бы их глазами, то есть не просто, а – крупно, со значением, как в последний раз.

И – мысль: значит, я умираю? Но – не испуг, не печаль, а радость от этой мысли.

И ещё один сон об отце. Снилось, что он мне показывает альбом с его фотографиями, которых я прежде не видела. Вот он маленький мальчик... Вот школьник... Молодой... Чередовались кадры его неведомой мне жизни, наполняя жадной радостью открытий. С каждым снимком я знала о нём всё больше и больше. Передо мной возникали снимки, где он с мамой – в саду на лавочке, он обнимает её за плечи («в городском саду играет духовой оркестр» – как иллюстрация к этой песне), какие-то военные, довоенные картины... Я вдруг поняла всю его жизнь, всего его – без связи со мной, как-то отстранённо, точно откуда-то с небес увидела. Это было то Большое, что «видится на расстоянье». Радость копилась в груди, крепла, нарастала и вдруг – как высшая её точка, как верхняя нота, выше которой уже ничего не бывает – озарила догадка: «Так смерти нет?!» И отец улыбнулся мне, как несмышлёнышу, и сказал чуть устало, как о чём-то само собой разумеющемся: «Нет».

Мне снились фотографии отца,

которых я ни разу не видала.

Держа альбом у моего лица,

он всё листал, листал его устало.

Вот он младенец. Вот он молодой.

А вот за две недели до больницы....

Шли фотоснимки плавной чередой,

и заполнялись чистые страницы.

Вот с мамою на лавочке весной.

как на него тогда она глядела!

Вот лестница с такою крутизной,

что на неё взобраться было — дело.

Но ведь давно уж нет того крыльца...

И вдруг в душе догадка шевельнулась:

"Так смерти нет?" — спросила я отца.

Он улыбнулся: "Нет". И я проснулась.

И всё. Больше он мне не снился. Может быть, потому, что лучше этого сна уже ничего быть не может. Вспомнились посмертные слова из «Гранатового браслета»: «Ты меня слышишь? Слышишь? Успокойся, моя безмерно любимая…»

Я успокоилась. «Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностию: были». Я счастлива, что вы были – все, кого я любила и люблю. Но если были – значит, есть. Это как закон физики, закон земного притяжения, которое перетягивает небесное.

Ветер или ты листы колышишь?

Пробирает медленная дрожь.

Почему-то знаю, что услышишь.

Как-нибудь по-своему прочтёшь.

Ты приснишься мне на день рожденья?

В небе ковш изогнут, как вопрос.

И твоё реальное виденье

проступает сквозь завесу слёз.

Из кривых и прыгающих строчек

словно перекидывая мост,

вижу твой замысловатый росчерк,

вижу руку с родинками звёзд.

О тебе узнаю всё из сна я.

Как тебе в обители иной?

Я тебя ничуть не вспоминаю,

просто ты по-прежнему со мной.

Продолжение: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post299744367/

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

О правде и фальши |

Начало здесь

фрагменты из моей книги «Признаки (призраки) жизни"

Приволжское издательство, Саратов, 2007

«Матери героев плакать не должны»

Это было очень давно, ещё до перестройки. Мне тогда было 19 лет, я училась на филфаке и работала в молодёжной редакции областного радио. Меня послали взять интервью у матери Героя Советского Союза А. Хользунова, чьим именем названа саратовская улица.

Надо было сделать одну из тех парадных показушных передач, которыми пестрел наш местный эфир в те годы.

Я застала старую, одинокую плачущую женщину, которая сидела уже несколько дней голодная, без молока и хлеба.

Она жаловалась мне на пионеров школы имени её сына, которые забыли про неё и давно не навещали, высказывала ещё какие-то обиды.

Я пошла в магазин и купила ей продуктов (потом моя начальница мне выговаривала, что я не должна была этого делать, что это не моя обязанность. Вроде как я этим - в её глазах - подрывала авторитет редакции).

Поев, женщина немного успокоилась, и я включила «репортёр» (так тогда назывались громоздкие, в 5 кг весом, редакционные диктофоны).

Она стала вспоминать свою жизнь, погибших на войне мужа и троих сыновей. Они все были для неё равны - и герои, и не герои. Вспоминала и плакала.

Я запомнила один эпизод: как младший сын всегда дарил ей весной сирень - её было полно в окрестных двориках.

Когда шла война, сирень, ничуть не считаясь с этим, цвела особенно пышно - рвать её было некому. Весной 1945-го мать получила последнюю похоронку. Когда мы разговаривали, кусты сирени кудрявились и колыхались за окном. Она всхлипнула: «Теперь мне уже мой сыночек никогда сирень не принесёт».

Алексей Иванович Хользунов, Герой Советского Союза

Меня поразило тогда: ведь больше 30 лет прошло, а для неё всё было словно вчера...

Я не могла делать из её рассказа «парадный» репортаж, я написала всё как есть. Мой материал исчеркали, заставили всё переписывать. Но самое дикое было на монтаже, когда звукорежиссёр, ругаясь, вырезал каждый всхлип женщины на плёнке, убирая, по его выражению, «сопли». Тогда делали так называемый «кровный» монтаж, то есть вырезали слово (даже междометие), если оно в чем-то противоречило идеологии. Все передачи должны были кончаться оптимистически. Матери героев плакать не должны, они должны были гордиться своими сыновьями. Меня жёг стыд за ту искорёженную редакторами передачу, где правду заменили фальшью.

Как я ненавижу этот тупой, самодовольный, толстокожий оптимизм, не желающий слышать чужую боль, равнодушный и нетерпимый ко всему, что нарушает его сытое благополучие. Извечное «сделайте мне красиво». Главное, чтоб мой взгляд, мой слух ничто не оскорбляло, не тревожило, не царапало, а что там, как там на самом деле - наплевать. «Кто плачет там? Мне слёзы не видны...»

Сколько сюжетов было под запретом! Я часто ходила мимо интерната слепых, который был тогда в подвале на Вольской, и мне захотелось сделать передачу о его обитателях. Моё начальство пришло в ужас. Нельзя! Негатив. На такие вещи было Табу. О старой, больной брошенной всеми женщине, которая ведёт себя не как мать героя - нельзя. Надо врать. О каком-нибудь идиоте-передовике, который двух слов не свяжет, надо писать, приукрашивая, сочиняя ему «образ», подгоняя под модель «нашего современника».

Мне стало тошно, и я ушла с радио, хотя в принципе очень любила эту работу.

Мне нравилось записывать людей, как бы фотографировать их голоса, их неповторимые интонации. Мне даже расшифровывать записи нравилось, хотя это была очень кропотливая, нудная работа: каждое слово с плёнки надо было переносить на бумагу, чтобы потом из этой «прямой речи» выбирать нужное.

В своих лекциях (это уже было перестроечное время) я могла говорить всё, что думаю и что хочу сказать.

Никто мне не зажимал рот, не ловил на слове (недостаточно идеологически выверенном), не вычёркивал и не запрещал моих мыслей и чувств. Это была моя свобода.

И мои слушатели это ценили и отвечали мне такой же искренностью и откровенностью (я много лет храню их исповедальные письма, эмоциональные отклики).

Но встречались и другие. Те самые любители фальши и лакировки, хрестоматийного глянца. С такими у меня возникали, как и встарь, «перпендикулярные» отношения. Один из таких случаев произошёл совсем недавно.

Некрасов-гражданин супротив Некрасова-человека

Однажды в конце вечера о Рубцове ко мне подошла женщина и представилась: «Елена Сапогова». До этого я не видела её, только читала о ней статьи в газетах. Она восторженно отозвалась о лекции и пригласила меня на свой концерт в консерватории.

Мы с Давидом пошли, нам понравилось, как она пела.

Я пригласила её спеть на вечере Некрасова, который готовила. Она охотно согласилась.

Потом я разбила эту лекцию на две части (по два часа в каждой): ранний Некрасов петербургского периода 40-х годов и поздний - 50-60-х. Сапогова вызвалась спеть на обоих. На первом вечере это должны были быть «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной» и «Двенадцать разбойников». Предупредила её за четыре месяца (она просила сказать заранее). Раз пять перезванивались, уточняли, где и когда она вступает, после каких моих слов, на какой примерно минуте. За день до выступления спрашиваю: «Может быть, Вам нужен зал - порепетировать? Может, придёте пораньше?» - «Нет-нет».

Ну, думаю, наверное, дома репетировать будет.

И вот объявляю Сапогову. Она выходит и, спев несколько строк «Тройки», обескураженно замолкает. «Забыла!» - с детской непосредственностью - залу. Достает записную книжечку со словами, пытается их разобрать, но не видит без очков. «Ничего не вижу!» - с раздражением. Сцена слабо освещена - никто не думал, что она будет петь по бумажке. А ведь знала за несколько месяцев! Какой позор. Какое неуважение к публике, к Некрасову, наконец.

Но зал всё это ей простил, даже наградил аплодисментами, когда она с грехом пополам спела.

«Ладно, - подавила я в себе зреющий протест. - Всё-таки народная артистка».

Иногда посматривала в ее сторону - у нее было злое, раздраженное лицо. «Наверное, злится на себя, на свою оплошность», - смягчилась я. «Надо будет как-то успокоить, мол, ничего страшного», - мелькнуло в мыслях.

Но оказалось, она злилась не на себя - на меня. Когда я объявила следующую песню, - вышла на сцену, как на баррикаду.

- У каждого свой Некрасов. У меня - Некрасов-гражданин! - с пафосом провозгласила она.

И стала с вызовом читать «Назови мне такую обитель», нарушив таким образом композицию, канву моей лекции. Ведь я исподволь подводила свой рассказ к её песне «Двенадцать разбойников», читала «В больнице», «Влас» - о том, как героев переломила болезнь, как они пришли к Богу, знакомила с народной легендой о раскаявшемся разбойнике. Она всю логику мне поломала, так как после стиха без всякого перехода и связи с предыдущим запела «Разбойников». Едва спев, не дослушав аплодисменты, размашистым шагом вышла из зала.

«Я такой злой её ещё не видела. Что это с ней?» - недоумевала библиотекарша.

Звоню ей на другой день:

- Ничего не изменилось, будете у нас петь?

- Нет, не буду, Наталья Максимовна. (Хотя везде уже развешаны объявления с её фамилией. И договорённость была заблаговременной и неоднократной).

- Я буду в этот день в командировке.

- Ясно. Это официальная версия. А на самом деле? Вас, кажется, что-то смутило в моём рассказе?

- Очень смутило, Н. М. Даже возмутило. Я даже нитроглицерин пила.

- Что же?

- Я уже говорила, что для меня существует только Некрасов-гражданин. И мне дела нет, с кем он там жил в гражданском или негражданском браке.

- То есть как, это до Панаевского цикла Вам нет дела, этой жемчужины русской поэзии?

Ведь Некрасов же писал не только крестьянские стихи, как мы учили в школе. У него прекрасная любовная лирика, которая тоже обильно питалась страданием и потому так пронзительна и до сих пор современна.

А что Вас смутило в гражданском браке? Брак действительно был гражданский, она не была разведена с Панаевым, тогда развод получить было трудно, почти невозможно. Рубцов, кстати, который Вам так понравился в моей интерпретации, тоже не был зарегистрирован с Дербиной.

- Мне нет до этого дела, - с гордым целомудрием заявила народная певица. - И мне жаль, что там было много молодёжи, что они слышали всё это.

- Что - это?! - взорвалась я. - Эта молодёжь подходила ко мне и спрашивала, где напечатаны эти стихи, где их достать, восторженные отзывы писали. Вы хоть бы почитали в тетради, что люди пишут.

- Ну, это Ваши поклонники, - с пренебрежением бросила она.

- Не многовато ли поклонников - триста человек?

- Молодёжь не увидела в этой истории любви ничего грязного, не говоря уже о том, что таким фактом, как гражданский брак, сейчас шокировать никого невозможно. Это ханжество.

- Так значит, я ханжа? - саркастически рассмеялась она.

- Получается так. Я не понимаю, Вы же смотрите канал «Культура», надеюсь. Сейчас там идёт документальный сериал И. Волгина о Достоевском - ровеснике Некрасова, который, кстати, чуть не весь вышел из этого поэта. Вы ведь не станете Волгина обвинять в пошлости? А он говорит и об Апполинарии Сусловой, и о картёжной игре Достоевского, - как же это можно отделить от его творчества? Или Вы в эти моменты зажимаете уши?

Но моя оппонентка, видимо, смотрела другие телепрограммы.

- Вот как-то выступал Бари Алибасов, говорил о Пушкине, то у него там мат-перемат. Зачем мне это знать?

- Но как же Вы можете сравнивать? Где Вы слышали у меня мат? Я рассказываю о Некрасове как о живом человеке, да, не ангеле с крыльями, но я это делаю на достаточно высоком уровне, чего не заметили и не поняли только Вы. И, чтобы противопоставлять своего Некрасова моему, надо всё-таки знать о нём, простите, побольше школьной программы.

- Я не знаю Некрасова! - опять саркастический смех. - Но Вы тоже, я думаю (со злостью) - не всё досконально знаете о нём.

- Я не говорю, что всё досконально, но я прочла о нём всё, что смогла достать в нашей и университетской библиотеке, я занималась им несколько месяцев. А Вы какую литературу о Некрасове читали?

Молчание.

- И Ваше представление о Некрасове ничем не выше моего. Просто я говорю о нём не замшелыми казёнными фразами - «Некрасов - патриот, Некрасов - гражданин», подменяя ярлыками человеческую суть, а на конкретных примерах его жизни, судьбы, поступков, стихов доказываю это.

- Знаете что, Н. М., я уже взрослый человек, и мне поздно менять свои взгляды.

- Не взгляды, а стереотипы восприятия. А узнавать новое никогда не поздно.

Хотя ничего нового в принципе я на этой лекции не открыла, всё давно опубликовано, давно стало достоянием нашей культуры: и воспоминания современников о Некрасове, и мемуары его «гражданской жены» (какой ужас!) А. Панаевой, и ЖЗЛ Скатова, Жданова, и статьи К. Чуковского, и 15-томное собрание сочинений с подробными комментариями специалистов. Но не у всех, к сожалению, есть время, возможность, желание прочесть всё это.

На моей лекции люди с замиранием сердца следили за перипетиями судьбы поэта - как в 16 лет пришёл в Петербург без гроша в кармане, как выживал в подвале, пройдя все круги городского дна («Еду ли ночью по улице тёмной» - это ведь про себя, Некрасов ни о чём не писал понаслышке). Кстати, пела Сапогова эту песню, на мой взгляд, эксплуатируя одну и ту же тональность, выезжая на штампе, на технике, чувства не было. Я была поражена: ведь народная артистка должна прожить, прочувствовать, пропустить всё это через свою душу.

Люди плакали над лошадью, избиваемой извозчиком («Под жестокой рукой человека...»), и режиссёр телевидения из другого города строго выговаривала мне: «Вы не должны сами плакать (у меня был минутный горловой спазм, когда я это читала), мы можем плакать, а Вы не должны!» Но мне кажется, уж лучше плакать, чем бездушное и формальное исполнение, демонстрация лишь голосовых данных. Два часа просидеть в мире Некрасова, в мире его стихов, песен, снимков, иллюстраций знаменитых художников - и не дать в себя проникнуть ничему, кроме злости - это надо умудриться.

Вторую лекцию о Некрасове я читала без её песен. Их пели на плёнке Л. Харитонов, И. Архипова, И. Кобзон - думаю, не хуже. И закончила я так: «Я не буду говорить официозных фраз о «Некрасове-гражданине». Для меня он - тот чеховский человек с молоточком, напоминающий, что есть те, кому плохо, кому нужна твоя помощь, кто будит твою совесть».

В конце того вечера мне на стол легла записка с таким четверостишием-экспромтом:

Явися к Вам на лекцию хоть мент,

которому с вчерашнего хреново,

и он бы понял то в один момент,

чего не поняла Е. Сапогова.

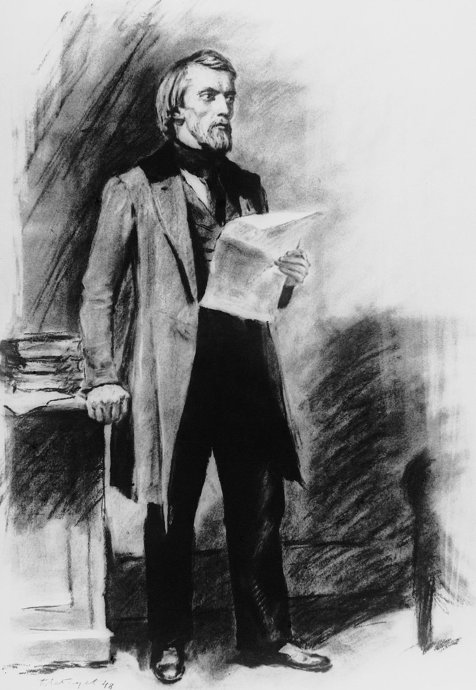

Некрасов-гражданин... Некрасов не укладывается в это понятие, не умещается в него.

Истинный Некрасов не имеет ничего общего с тем шаблонным представлением певца народного горя, к которому мы привыкли. Да, народный заступник (никогда принципиально не пользовался плодами крепостного труда, не владел людьми), но и барин (лакеи любимому псу прислуживали), и эстет (простонародное имя «Фёкла» жены переменил на более благозвучное «Зинаида»), и, между прочим, западник, игрок, делец, великий предприниматель, человек необузданных страстей, с поэтическим бесстрашием и беспощадностью изображавший в стихах самого себя («погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей»).

И при этом - Поэт, благороднейшая душа, нежное страдающее сердце, «галлюцинант человеческих мук», «гений уныния», неделями одержимый хандрой (как сказали бы сейчас - депрессией), вечно казнимый терзаньями совести, гложимый чувством неизбывной вины.

В 1855 году он писал Боткину: «Во мне всегда было два человека, один - вечно бьющийся с жизнью и с тёмными силами, а другой - такой, каким меня создала природа».

Ему была доступна одновременно и самая высокая, и самая циничная мысль о каждом предмете. В 1857 году, возвращаясь из-за границы, Некрасов восторженно приветствует родимые края: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!» И в то же самое время в стихотворном послании другу пишет о том же возвращении на родину:

Наконец из Кенигсберга

я приблизился к стране,

где не любят Гутенберга

и находят вкус в говне.

Выпил русского настою,

услыхал ... мать,

и пошли передо мною

рожи русские писать.

Наверное, если б эти стихи прочли или услышали некоторые наши ортодоксальные патриоты - в обморок бы упали от такого Некрасова. Если человек долго сидел в подвале и вдруг вышел на свет божий - он может ослепнуть. Вот так и тот, кто имел скудные знания и вдруг узнал столько нового, впадает в состояние ступора. При малейшем отступлении от замшелых хрестоматий он делает стойку: стоп! Мы это не проходили - щёлкает у него в голове. Это какая-то отсебятина. Почему я этого не знал?

(«Что это ещё за литература? - взывал ко мне некто в своей анонимке. - Покажите нам её! Мы её не съедим»).

Не знал - значит, нет, не должно быть. - Такая вот в небогатом мозгу выстраивается цепочка. А если ещё человек с амбициями, претендующий на то, что он знает многое, если не всё, - во всяком случае, до моей лекции он был в этом совершенно уверен, - то смятение от неведомых знаний переполняет, он не может примириться с мыслью, что полный профан, и - грудь вперёд, ноздри раздуваются от праведного негодования, в природе которого он себе не может признаться, и - к спасительной двери. Вот так однажды ринулась с моей лекции о Цветаевой чтица Сюзанна Лавринович, не вынеся услышанного. А потом мне усиленно предлагали её услуги на вечерах с чтением стихов.

- Но ей же не нравятся мои лекции?

- Ну, ради такого дела она закроет на это глаза.

Нет уж. Постараюсь впредь избавить свои вечера от таких исполнителей, которые «любят свою родину с закрытыми глазами и запертыми устами».

«Недалёкая» Панаева

29 января 2007 года по каналу «Культура» идёт передача «Пленницы судьбы» об Авдотье Панаевой.

Куча авторов и ведущих: историк Анатолий Марголис, поэтесса Татьяна Вольтская и многие другие. Поразила пошлость и поверхностность передачи. Подробно - о похождениях Панаева, о том, что «супружеский долг он выполнял разве что в медовый месяц», - с удовольствием поизгалявшись по этому поводу.

И. И. Панаев.

Фотография. Конец 1850 — начало 1860-х гг.

В пренебрежительном тоне - о Панаевой: неграмотная, в мемуарах от неё досталось и Тургеневу, и тем, и другим, но - ни слова о том, почему, за что. Пренебрежительно-снисходительно о Некрасове: делец, игрок, «злой советчик» Панаевой в «огарёвском деле» (десять минут из тридцати - об этом тёмном запутанном деле - зачем? Ведь ничего толком неизвестно, одни домыслы). А лексика! «Финансовая пирамида»! «Современник» - проект, который кормил Некрасова»!

Акценты!!! Безбожно смещены акценты в этой передаче: с главного - на второстепенное, побочное. В результате у зрителя создаётся впечатление, что эти Некрасов и Панаева - обычные люди со своими слабостями, ничем не лучше нас, и телеведущие, снисходительно рассказывающие нам о них, - неизмеримо их выше, моральнее и умнее.

телеведущая, поэтесса Татьяна Вольтская

Да они недостойны у той же Панаевой ботинок зашнуровать!

Ради чего была сделана эта передача? Да, я тоже стремлюсь показать на своих вечерах живых людей, но я отбираю наиболее характерные факты, а не случайные, «жареные», для меня главное - показать, за что мы ценим ту же Панаеву, почему она осталась в благодарной памяти потомков, в чём её след в истории. Ни слова - о прекрасной любовной лирике Некрасова, вдохновительницей которой была Панаева (только с ухмылочкой: «Он был настоящий Отелло!»)

Некрасов и Панаев. Карикатура Н. А. Степанова.

«Иллюстрированный альманах», запрещенный цензурой. 1848.

А этот эпизод, когда она, старая, больная, нищая, пишет письмо Чернышевскому, жалуясь на безденежье, отовсюду изгнанная, и вдруг - в раскрытое окно - романс о ней, положенный на музыку уже десятками композиторов.

Люди в зале плакали, когда я рассказывала об этом. В этом штрихе - вся она.

И в мемуарах её главное - не ошибки, а её посмертная верность Некрасову, то, что она в них ругала тех, кого ругал бы он. Она ни разу ни в чём его не упрекнула.

Муза поэта. Это не прозвучало ни разу.

Зато пренебрежительно: «Да, она была соавтором Некрасова, но вы почитайте эти романы! Это же слабая литература!» Зачем же советовать читать, раз слабая. Почему бы не посоветовать почитать любовную лирику, адресованную ей? А ведь в неё были влюблены не только Панаев и Некрасов - и Чернышевский, и Достоевский, и даже Дюма. Фет посвящал ей стихи.

Вместо всего этого - упор на трудное детство, на то, что простая, неграмотная, недалёкая.

Если не знать ничего о Панаевой, возникает недоумение - а зачем вообще было о ней рассказывать? В чём её заслуга?

Когда хороший актёр готовится к роли, он перевоплощается в своего героя, он старается прочесть о нём как можно больше, понять мотивы его поступков, оправдать, показать лучшее, что в нём было. Лектор, автор передачи тоже должен мысленно прожить его жизнь, пропустить «через себя». Ничего подобного в телевизионной халтуре этих снисходительных снобов от литературы не было. Они не любят своих героев, не увлечены ими, они походя касаются их жизней, пачкая их своими грубыми прикосновениями.

Каждый видит то, что хочет видеть

«Люби - и говори всё, что хочешь. Любовь расставит верные акценты», - писала Лариса Миллер.

Я всегда делаю акценты на главном. Любовь за меня расставляет их правильно. Я не изображаю поэтов святыми, но и не перехожу ту грань, за которой поэт будет вызывать антипатию. Я даю ровно столько, чтобы мы почувствовали его живым человеком из плоти и крови, с болью, ошибками, страданиями.

В поэтической колонке, которую ведёт (или вела) С. Кекова в газете «Малиновый родник», все поэты в её изображении - благостные, все за уши притянуты к православию, выбираются только такие стихи и факты, всё подгоняется под эту модель. В книге А. Мадорского «Сатанинские зигзаги Пушкина» (Москва 1998) - другая крайность. Я - не то и не другое.

После вечера о Некрасове ко мне подходили со словами:

- Вы так рассказали о Некрасове, словно он здесь, сейчас, с нами.

- Как называется поэма? «Рыцарь на час»? В каком она томе?

Вот это - главная награда, задача, цель.

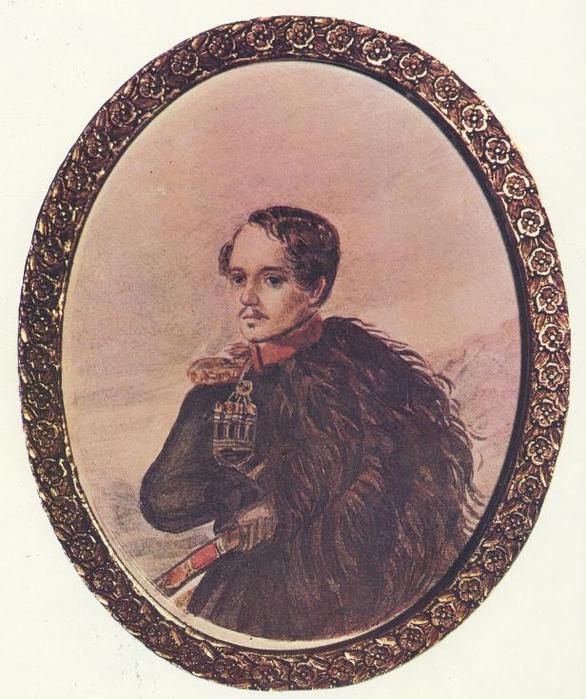

Я стараюсь на своих вечерах воссоздать личность поэта, дать его психологический портрет в контексте эпохи, творчества и частной жизни. Ибо ещё Лермонтов писал, что история души человеческой едва ли не любопытней и полезней истории целого народа. Тем более если это душа великого поэта.

А всем, кто выражает недовольство тем, что я как бы спускаю с котурнов классиков и нарушаю некие хрестоматийные каноны, то есть не лакирую и не приукрашиваю, как это делали раньше, а даю полнокровный, живой, правдивый образ поэта, - таким бы я хотела напомнить слова Марины Цветаевой, которая сравнивала своё творчество с водой: кто-то зачерпнёт море, а кто-то - лишь стакан, всё зависит от вместимости сосуда - головы, сердца, и от степени жажды. Точно так же каждый берёт от этих лекций ровно столько, сколько хочет и способен почерпнуть.

У кого-то застревает в сознании только тот «вопиющий» факт, что Бодлер болел сифилисом, а Некрасов - о Боже! - жил «с кем-то» в гражданском браке, а кому-то открываются целые миры, прекрасные стихи, новые знания. Одни видят, как Могуева, оранжевую сказку, другие - грязь под ногами, одни - лужу, другие - звёзды, отражённые в ней. Одни звонят: «Как можно Ахматову показывать обнажённой! (на слайдах с рисунков Модильяни). Это порнография!»

справа — рис. А. Модильяни, с которым Ахматова «хотела уйти»...

(«О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Моди и уйти»...)

Другие возмущаются: «Неужели это правда, что Лорка любил Сальвадора Дали? Какой кошмар!»

А другая пишет прекрасные стихи, которые назвала «На вечере Лорки»:

Как меня поразила вблизи

эта светлая бездна глаз.

А сияние Вашей души

освещало и грело нас.

Тёк рассказ певучей волной,

закипая гитарным звоном,

повествуя о сердце чужом,

неизведанном, незнакомом.

И взволнованная душа,

растревожена чудным пеньем,

мне плеснула кружевом слов,

что застыло стихотвореньем.

Это мне написала тогда Надежда Шаховская.

Надежда Шаховская слева

А вот листочек, который я бережно храню с того вечера, от Нины Сергеевны Могуевой:

На пороге вечности

Федерико Гарсиа Лорке

Умирающий вечер и плач гитары,

и так печален Дон Ящер старый.

Распахивают веер свой маслины,

луна серебрит холмы и долины,

над рощами Андалузии милой

свой вечный круг совершают светила.

Заря разгорается ярче и краше,

и разбивается утра чаша,

и веет мятою с покоса,

и солнце - косточка абрикоса,

благословляя землю покоем,

всё заливает жёлтым зноем.

Вся ты прежняя и - другая,

Андалузия дорогая.

Федерико стоит у порога.

Грустный взгляд. Тяжела дорога.

Н.С.Могуева

(Стихотворение состоит из образов стихов Ф. Г. Лорки).

Наталье Максимовне - Спасибо за Лорку!

Н.С.

Каждый видит то, что хочет видеть. Поэзия - это увеличительное стекло, которое усиливает чувства человека. Но если усиливать нечего - тут она бессильна. Тут можно только посочувствовать.

«Все глупости творятся с серьёзными лицами»

У меня была лекция, опубликованная в двух моих книжках: «Публичная профессия»(1998) и «Звезда или хлеб?» (1999), с которой я выступала в библиотеке в те годы. Лекция называлась «Живое и мёртвое» и была посвящена критериям оценки современной поэзии.

Так часто приходится читать стихи, в которых вроде бы есть всё: ум, аллюзии, всё модное слововерчение, а душа к ним не лежит. Они мёртвые. Ко всем тем критериям я бы отнесла ещё такое качество, как юмор.

«Все глупости на земле творятся с серьёзными лицами. Улыбайтесь, господа!» - призывал Мюнхгаузен из знаменитого фильма.

У глупых стихов и статей о поэзии тоже, как правило, «серьёзные лица». Нудные и вялые. Критик-шестидесятник Станислав Рассадин давно и безуспешно борется с излишней серьёзностью в литературоведении. Вот и недавняя его книга «От Фонвизина до Бродского» продолжает полемику с теми, кто «умерщвляет живую жизнь литературы».

К числу его примеров я привела бы ещё и свой, по поводу юмора Некрасова. Он у него восхитителен. Но почему-то некоторые исследователи и интерпретаторы его творчества этот юмор напрочь игнорируют. Вплоть до того, что позволяют себе переделывать на более серьёзный, академический лад какие-то строки поэта, показавшиеся кому-то чересчур легкомысленными. Вот, например, прелестное стихотворение Некрасова, которое я у него очень люблю:

Где твоё личико смуглое

нынче смеётся, кому?

Эх, одиночество круглое!

Не посулю никому!

А ведь, бывало, охотно

шла ты ко мне вечерком.

Как мы с тобой беззаботно

веселы были вдвоём!

Как выражала ты живо

милые чувства свои!

Помнишь, тебе особливо

нравились зубы мои?

Как любовалась ты ими,

как цаловала, любя!

Но и зубами моими

не удержал я тебя...

К. Маковский. Портрет Н.А.Некрасова. 1856.

Стихотворение шутливое, немного дурашливое: тут и «особливо», и эти «зубы», которые придают стиху непосредственность, лукавство, неповторимое своеобразие. Оно живое. И во многом благодаря этим «зубам». Собственно, всё стихотворение держится на этих зубах, в них-то вся прелесть, в этой улыбке.

И вот, готовясь к вечеру Некрасова, я нахожу в нашей библиотечной фонотеке пластинку советского композитора Бориса Терентьева с песнями на стихи поэта, в том числе и на это. Мелодия занудная, заунывная, совершенно не соответствующая характеру стихов. И вдруг слышу: певец выдаёт нечто отнюдь не некрасовское, а, как я подозреваю, плод творчества самого Терентьева (или исполнителя Евгения Беляева): «Помню, тебе особливо нравились очи мои». Видимо, советским авторам «зубы» показались непоэтичным, неэстетичным словом, и они ничтоже сумняшеся отредактировали классика, заменив на высокопоэтичное «очи» (см. моё эссе «О красоте и красивости»). Ну и соответственно последнюю строчку «улучшили»: «но и глазами моими не удержал я тебя». И всё, очарование ушло.

Напыщенное «очи» (никогда никакой мужчина - если, конечно, он не Нарцисс и не Куракин - не скажет о себе «очи») убило живую непосредственную интонацию стиха, сделало его плоским, попросту неумным, особенно в серьёзном, даже торжественном исполнении тенора. Классик же, какой тут может быть юмор! А то, что недопустимо самочинно искажать и корёжить строки классика, пользуясь тем, что он уже умер и не сможет отстоять свои стихи - этого им никто в консерватории не объяснил. Поэтому приходится объяснять мне.

«Грязное бельё» или правда жизни?

«Грязное бельё». Сколько лет я читаю лекции, столько слышу это обвинение от грязных людей. Людей с грязными мыслями и грязным воображением. К счастью, таких немного. Мои лекции - это не ликбез, там даётся не школьный минимум знаний, не хрестоматийное изложение общеизвестного. У меня театр души поэта. Вы, как в театре, следите за перипетиями его жизни, за тем, как «душа меняла имена».

Это не байки Вячеслава Недошивина, которые одно время звучали по радио и ТВ, где собраны одни обывательские сплетни и совсем нет творчества. Но при этом я стремлюсь показать поэта как живого человека, его характер, личность, судьбу. Эли Фор писал: «Нам не найти поэта в поэте, если мы не будем искать в нём человека». Личная жизнь не может быть отторжена от творчества, она неминуемо становится его частью.

Я всегда стараюсь увязать свой рассказ с современностью. Ведь каждый подсознательно задаётся вопросом: а какое это имеет отношение ко мне лично? Одним словом, что ему Гекуба?

Вспоминается вечер о Елизавете Кузьминой-Караваевой. Смерть Блока. Я повторяю знаменитые фразы: «Его убило отсутствие воздуха... Он перестал слышать музыку...». И вдруг чувствую - не могу. Надоело лицемерить. Какое к чёрту отсутствие воздуха! У нас у всех отсутствие воздуха. Когда он был в России, этот воздух?! Живём как-то, принюхались. От этого ещё никто не умирал. Тем более поэт. Он во всём найдёт свою музыку, увидит и услышит то, что захочет.

На этом вечере я впервые сказала, что Блок умер от сифилиса. (Об этом пишет Ефим Эткинд, ссылаясь на Корнея Чуковского): «Блок страдал от той болезни, от которой умерли любимые им Ницше и Врубель, болезни, которая так страшно сочетала в себе связь любви и смерти».

А. Блок на смертном одре. Фото М.С.Наппельбаума. 8 августа 1921г.

Не думала, что это вызовет такой шок у некоторых слушателей. Подходили после вечера: «Неужели?!» Звонили домой. Сетовали, сокрушались, негодовали. Ссылались на мемуары Бекетовой. Но тот благообразный респектабельный буржуазный господин, которого изображает в своих записках тётка Блока, стремясь «не выносить сор из избы», не имеет с реальным Блоком ничего общего.

Да, он ходил в публичные дома (об этом его пронзительное: «Разве так суждено меж людьми?») Но кто тогда не ходил в публичные дома? Среди поэтов редко бывают праведники. Поэт - это стихия, он должен перегореть в огне своих страстей, чтобы переплавить потом всё это в свои творения. Не бывает так, чтобы прожить жизнь и нигде не оступиться, не запачкаться. Есть чистота и есть чистоплюйство, ханжество, дистиллированность души. Я много думала об этом, у меня даже стихотворение есть на эту тему:

Пройти по жизни невидимкой,

чистюлей, льдинкой, нелюдимкой,

неузнанно скользящей мимо

того, что быть могло любимо.

Не запятнав ни рук, ни платья,

презрев объятья и проклятья,

не знавшись с болью и тоскою,

во имя воли и покоя

парить в своём высоком небе,

где пусто, холодно, как в склепе.

Парить безбрежно, белокрыльно,

с душой, где снежно и стерильно,

где, только Богу потакая,

живёт лишь Муза, и людская

нога там не ступала сроду...

Переборов свою природу,

и славы ангелов алкая,

кому нужна она, такая?

Косные ортодоксы не признают сложностей жизни и всё делят на чёрное и белое. Но образ гения не может поблёкнуть от слова правды.

Я ясно вижу всё плохое и вокруг, и в себе. И эта ясность зрения - огромное бремя. Но не пытаюсь его себе облегчить какими-то шорами, иллюзиями. Лучше быть зрячим, чем слепым, даже если видишь много мерзкого. Правда лучше самообмана, хотя и не всем достаёт мужества её выдерживать. Ложь надо обличать хотя бы из соображений социальной гигиены.

Тем, кто склонен иметь просто красивую легенду о поэтах, какие мы знали из школьных учебников, а не правду жизни, лучше на мои вечера не ходить во избежание стрессов и нервных потрясений. Ибо это мой принцип, которым я всегда руководствуюсь в подготовке материала: рассказать о поэте так, чтобы он предстал перед людьми не мёртвым классиком с наведённым на биографию глянцем, а «живым и только, до конца».

Творчество и жизнь неразделимы, одно вырастает из другого. И я всегда видела свою задачу не в том, чтобы пропеть очередной дифирамб гению русской словесности, а в том, чтобы проследить подлинный путь его судьбы. Да и в стихах открываешь новый, глубинный смысл, когда прочитаешь их в контексте жизни, видишь, «из какого сора» они выросли.

Это не только моя точка зрения, но и, например, В. Ходасевича.

В своём «Некрополе» он пишет: «Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нём было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порою даже за самые эти его слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания».

Эта мысль Ходасевича мне очень близка, и я стараюсь всегда в своих поэтических портретах придерживаться этого правила. При подготовке я использую не общеизвестные, а новейшие материалы, последние монографии специалистов, которые ещё не дошли до Саратова, труднодоступную литературу, многое беру из зарубежных источников, из Интернета, из личной переписки с писателями и их родственниками. И не боюсь каких-то шокирующих фактов, которые раньше от нас старательно скрывались.

Правда глаза колет

Однажды на лекции о Борисе Чичибабине, когда я говорила о его неприятии сталинизма и читала его анти-антисемитские стихи - несколько человек демонстративно вышло.

«Так-так, - подумала я. - Аудиторию надо чистить время от времени. Воздух освежать. Ещё не хватало, чтоб на мои лекции сталинисты и националисты ходили. Для этого есть СП и «Земское обозрение».

Вспомнились слова библиотекарши: «Да у меня полно тех, кто не хочет ходить на Кравченко!»

И.В. Белякова, курировавшая мои вечера поэзии в библиотеке (слева)

А вот это уже интересно. Давайте разберёмся - кто же «не хочет»? Отметём сразу тех, кто «ленивы и нелюбопытны», и снобов, пребывающих в приятной иллюзии, что они «всё это знают». - Эти вообще не ходят никуда. Остаются следующие подгруппы:

1.Сталинисты, антисемиты, невежды и ханжи, которым нестерпима всякая смелая мысль, неожиданный факт, всё, что отходит от шаблонных прописей, заплесневелых клише и стереотипов, засевших в их заскорузлых мозгах со школьных лет. Им уютно в своей косности и неприятно открывать под старость лет, что они, оказывается, ничегошеньки не знают.

2.Те, кто был задет моей критикой, их дружки и знакомые, пылающие жаждой мести - таких за 20 лет литературной деятельности накопилось немало.

3. Завистники и «конкуренты», чьи книги не покупают, на чьи творческие вечера и лекции не ходят, кто занимается тем же, чем я, но с меньшим успехом. Естественно, они не признаются в истинных причинах своей «нелюбви» к моим лекциям и будут бубнить всё про ту же «личную жизнь», «грязное бельё» и «жареные факты».

Ничего этого никогда не было и в помине. В моих лекциях нет пошлости и обывательщины Недошивинских рассказов, нет инфантилизма и косноязычия телепередач Вульфа, нет поверхностности лекций М. П. Беловой (за 40 минут она умудряется рассказать и о Тютчеве, и о Фете), которая, как мне говорила председатель клуба ветеранов СГУ Киселёва, была яростно против того, чтобы пригласить меня читать в их клуб лекции.

М. П. Белова, доцент кафедры советской литературы ХХ века.

- Почему? - вяло полюбопытствовала я.

- Ну как же, - говорит, - она же моя ученица, неужели она лучше меня прочтёт?

Увы. (Для неё - увы, но не для моих слушателей).

В этот клуб Киселёва усиленно зазывала меня года два. Просила прочитать лекцию о Заболоцком, о которой слышала восторженные отзывы. Но я не люблю мероприятий «для галочки». Я всегда отношусь к этому ответственно. Стала выяснять, есть ли экран, слайд-проектор?

- Нет. А нам не надо.

- Магнитофон?

- Не обязательно.

- Но это уже не тот вечер, я так не читаю.

- Почему бы вашим ветеранам не прийти послушать в библиотеку? Здесь всего два квартала. Или вам это для галочки нужно?

Взрыв возмущения.

- Вы же кончали наш университет и не хотите для своего же университета!.. Светочка Кекова и то у нас читала, не отказывала.

- Я тоже могу почитать вам свои стихи. Даже провести творческий вечер - тут не нужен магнитофон и экран.

- Нет, у нас есть свои поэты. У нас Кекова...

- Ну пусть вам тогда и лекцию Кекова прочтёт. Тем более что она, кажется, защищалась по Заболоцкому.

Но им нужна была именно моя. В отместку, что не удалось меня тогда склонить к выступлению в необорудованном зале, Киселёва теперь меня порочит на всех углах и заявляет в библиотеке, что все её ветераны «принципиально» на меня не ходят.

Что абсолютное враньё. Войцеховская, преподаватели СГУ говорили мне, что после каждой лекции в их клубе по субботам они в полном составе сломя голову бегут на мои в библиотеку, боясь опоздать (у них начинается в 15 часов, а у меня - в 17), а тем, кто не ходит к Киселевой, та выговаривает с детской обидой: «К Кравченко вы ходите, а к нам нет!»

Киселёва на моей лекции (слева)

Кто ещё остаётся из тех, что «не ходят»? Лавринович, которая ушла с лекции Цветаевой, хлопнув дверью, но которая тем не менее рвётся у меня выступать, и я устала отбивать её атаки? Сапогова, которая пила нитроглицерин, не выдержав груза новой информации о Некрасове?

А теперь спросите всех тех, кто ходит (в моих списках постоянных слушателей их 758 человек), спросите этих учителей, кандидатов наук, профессоров, людей разных профессий - что их привлекает в моих лекциях?

«Клубничка», как бесстыдно врал в газете «Жизнь» Куракин в анонимной заметке? «Грязное бельё»? Спросите их и послушайте, что они вам скажут. Или почитайте в книге отзывов в областной научной библиотеке, что люди пишут о моих вечерах. Есть там хоть один негативный? То-то. А правда - она многим глаза колет.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/231553.html

|

|

Спасение утопающих |

Начало здесь

«Сознание потерпевших крушение — правда жизни и уже потому спасительно. Я верю только идущим ко дну».

Хосе Ортега-и-Гассет

***

Я тонула, а думали все, что я просто купалась.

Я кричала, визжала, а мне лишь смеялись в ответ.

И волна надо мною под дружеский хохот смыкалась.

И прощался, сужаясь до точечки, солнечный свет.

Я призналась в любви, над Татьяны письмом умирая,

повторяя его обороты в корявых стихах.

А в ответ услыхала: «Ой-ой, не могу, угораю!

Классно ты разыграла, подруга. Прикольно, Натах!»

Я бумажный кораблик в ладонях житейского моря,

бултыхаюсь в потоках невидимых собственных слёз,

где не верит никто в настоящесть бумажного горя

и крик сердца не слышит и не принимает всерьёз.

Слышишь, пахнет кострами и пепел Клааса стучится?

Видишь, крюк, что искала Марина, торчит из стены?

Ты не думай, что с нами уже ничего не случится.

Это очень серьёзно — на что мы сюда рождены.

***

Девочка на донышке тарелки.

Мама: «Ешь скорей, а то утонет!»

Ем взахлеб, пока не станет мелко,

К девочке тяну свои ладони…

А теперь ты жалуешься, стонешь.

Обступили капельницы, грелки.

Я боюсь, боюсь, что ты утонешь

как та девочка на дне тарелки.

И, как суп тогда черпала ложкой,

я твои вычерпываю хвори.

Мама, потерпи еще немножко,

я спасу тебя из моря горя.

Ты теперь мне маленькая дочка.

Улыбнись, как девочка с тарелки…

В ту незабываемую ночь я

на часах остановила стрелки.

* * *

С этим нежности грузом в груди тону,

мне не справиться с ним никак.

Стопудовая жалость идет ко дну

о двух вытянутых руках.

Покидая земной ненадежный кров,

я вливаюсь в речной поток,

осязая потусторонних миров

обжигающий холодок.

* * *

Лес тонул в жужжании и гуле.

Пробовали горло соловьи.

Травки слабосильные тянули

Вверх существования свои.

А туманы плыли в небе белом,

Чтобы лечь на землю точно в срок.

Каждый занимался своим делом,

Выполняя божеский урок.

Поднимались розовые зори,

Волны тихо бились о корму.

И до человеческого горя

Не было им дела никому.

* * *

Тень Офелии храня,

по волнам плывёт веночек,

за собою вдаль маня...

На часах двенадцать дня.

На душе двенадцать ночи.

Лунный скальпель взрежет ночь,

Млечный путь звездами брызнет.

Но уже нельзя помочь –

как ни мучь и ни морочь –

этой обречённой жизни.

Неподвижен лунный зрак.

Небо вызвездилось колко.

За окном густеет мрак.

До свиданья, друг и враг.

Расстаёмся ненадолго.

***

Под знаком рыб живу и ног не чую.

Плыву навстречу, но миную всех.

В миру не слышно, как внутри кричу я.

Одеты слёзы в смех как в рыбий мех.

Вот так-то, золотая моя рыбка,

всё золото спустившая в трубу.

Кому отдашь последнюю улыбку,

когда крючок подденет за губу?

Но разве лучше мучиться на суше,

глотая воздух злобы и измен,

когда в стихии обретают души

покой и волю счастию взамен.

* * *

Утомилась мечта о чуде.

Призадумалась и остыла.

"Понимаешь, всё ещё будет"

заменило: всё уже было.

Хочешь – жалуйся, хочешь – кайся,

но таков уж обычный финиш:

то, что было - плывущий айсберг,

то теперь – затонувший Китеж.

***

На дно души спускаюсь я во сне.

Там русла рек моих существований.

Там смутный голос будет бредить мне

в божественной свободе и нирване.

Есть в сутках жизни заповедный час,

когда иное видит глаз и сердце.

И в вечность, недоступную для нас,

с протяжным скрипом поддаётся дверца.

Там оживает прошлогодний снег,

там конь крылатый напрягает жилы...

И всё, что ни приснится в этом сне, –

всей жизнью будет неопровержимо...

***

Вы меня из яви не достанете, –

я усну и уплыву туда,

где гоняет ветер волны памяти

и горит заветная звезда.

Там туннели улиц не запружены,

и, легко меняя виражи,

я плыву, как перышко, погружена

в странную сновидческую жизнь.

Там, за безымянными деревьями,

где потоки ласковой воды

унесут туда, где чудо с перьями,

унесут от горя и беды,

за родными мертвыми скитальцами,

что теперь безмерно далеки.

Строки, их написанные пальцами,

наплывают на черновики.

Из краёв греха и одичания –

в вотчину родимого лица...

Снится мне живая, беспечальная

вечность без начала и конца.

Это мой любимый вид общения –

общество безмолвных визави,

где одно сплошное сновидение,

непрерывность встречи и любви.

***

Под воду океана времени

уходят наши города

с людьми, домами и деревьями –

всё погребает волн гряда.

Корабль в пучину погружается,

стирая след земных примет,

а память бьётся и сражается

за каждый крохотный предмет.

И я, ловец земного жемчуга,

высматриваю там, на дне –

вот чей-то голос, речь, вот жест, рука,

то, что всего дороже мне.

Всё холоднее волны памяти,

всё дальше и опасней дно...

Попробуйте – а вдруг достанете

то, что ушло от вас давно.

***

Я рассекаю секунды, как волны,

властно вторгаясь в минувшие дни.

Воспоминаньями светлыми полны,

кругом спасательным держат они.

Вот ещё чуточку самообмана –

и достигаю заветной черты...

За пеленою ночного тумана

я различаю любимых черты.

Словно вслепую идёт опознанье,

и повторяю, скорбя и любя:

«Помню тебя до потери сознанья,

помню тебя, и тебя, и тебя!»

Если мы ищем – то, значит, обрящем.

Если мы любим – то, значит, живём.

Нет, вы не в прошлом, а вы в настоящем,

в будущем нерасторжимо моём.

Губы свежа виноградным и мятным, –

он никому из живых незнаком, –

я говорю с вами вам лишь понятным,

но непонятным другим языком.

Вновь завывают холодные зимы.

Нет на пути ни души, ни огня.

Всё я живу как-то жизни помимо,

в сторону сносит куда-то меня...

***

Я ошиблась веком и страной.

Время! Ты проходишь стороной.

Но во мне лучей твоих рентгены,

кровь твоя в моих струится венах,

грудь мою грызёт твоя тоска,

мысль твоя стучит в моих висках.

Время, ты всё злей, радиоактивней,

но тебя никак не обойти мне.

Я птенец из твоего гнезда.

И моя в тебе есть борозда.

Ты и боль, и быль моя, и небыль.

Я в тебе между землёй и небом.

Время, я тебя хватаю ртом.

Видишь, человек твой за бортом?!

***

Все мы дети грязной и безумной,

под собой не чуемой земли.

Наши Грины вымерли, как зубры,

на мели все наши корабли.

Апокалипсическое время!

Наши корабли уже на дне.

Я сейчас ни с этими, ни с теми,-

я сейчас с собой наедине...

***

Грезим мы об алых парусах.

Белый парус ищет бури в море.

Жизнь и смерть мелькают на весах.

Как же выжить в этих волнах горя?

Пьян корабль. На дно уходит век.

Никому не выйти без урона.

Что это?.. Спасение?! Ковчег?

Пропустите, мной оплачен чек!

Глядь, а там, в волнах, – весло Харона.

* * *

Я ёжик, плывущий в тумане

в потоке вселенской реки.

Мне звёзды мигают и манят,

мелькают вдали маяки.

— Плыви, ни о чём не печалясь, –

журчит мне речная вода, –