Эхо войны. 30-я батарея в Севастополе

начительную роль в той обороне Севастополя сыграли 30-я и 35-я башенные береговые батареи, ставшие основой артиллерийской мощи защитников города, нанеся немцам значительные потери и сковав на себе огромные силы противника.

30-я батарея сражалась до 27 июня 1942 года, пока ее, полностью блокированную, не захватили немцы. После войны батарея была восстановлена (в отличие от 35-й батареи, которая долгие годы оставалась заброшенной, и лишь в последние годы усилиями меценатов ее удалось превратить в музей), вооружение ее усилено, установлены новые системы управления огнем и жизнеобеспечения. Для перевооружения батареи воспользовались двумя трехорудийными башенными установками линкора «Полтава» (две другие башни этого линкора в 1930-е годы были установлены на батарее им. Ворошилова на острове Русский возле Владивостока). 30-я батарея до сих пор находится в числе действующих воинских частей РФ.

Несколько лет назад, в канун Дня Победы мне удалось побывать на батарее, где 70 лет назад не было столь тихо и спокойно, а рвались огромные 600-мм снаряды и погибали люди...

3. Одним из результатов анализа обороны крепости Порт-Артур во время русско-японской войны 1905 года стало решение построить на господствующих высотах флангов Севастопольского оборонительного района две самые мощные на Черном море береговые батареи: №30 – в районе деревни Любимовка, в устье реки Бельбек, №35 – в районе мыса Херсонес. Каждая батарея обладала 4-мя орудиями калибра 305 мм, установленными в двух вращающихся бронебашнях (у батареи №30 – один орудийный блок на две бронебашни, а у батареи №35 – два орудийных блока по одной бронебашне в каждом).

4. Бронебашенную батарею в устье реки Бельбек начали строить в 1912 году с учетом рекомендаций Кюи, который, изучив в специальной работе особенности обороны этого города в 1854 - 1855 годах, предложил для нее наиболее выгодную позицию. Это была возвышенность, несколько изогнутая и одной стороной обращенная к морю. К 1914 г. успели вырыть котлованы для башен и несколько подземных погребов, после чего строительство батареи законсервировали, т.к. российский флот господствовал на Черном море в 1914 - 1917 годах, и корабли противника не смели показываться близ его базы.

В конце 20-х годов командование морских сил Черного и Азовского морей решило завершить строительство и обратилось к наркому обороны К. Е. Ворошилову за поддержкой. Нарком проект одобрил, и работы начались незамедлительно. Специалисты экономили каждый рубль - при строительстве использовали многие механизмы и детали, оставшиеся от тяжелых боевых кораблей царского флота.

5. В 1933 году батарея береговой обороны, по мощности залпа равная линкору, вступила в строй. Ей присвоили № 30, командиром назначили выпускника Московского артиллерийского училища, капитана Георгия Александера, военкомом - старшего политрука Ермила Соловьева.

Господство над окружающей местностью обеспечивало бронебашням, проворачивающимся на 360 градусов, круговой обстрел. Предельная дальность стрельбы до 30 км.

6. Обе батареи - и 30-я, и 35-я - изначально строились как береговые, то есть были предназначены для борьбы с кораблями противника. Но когда в октябре 1941 года немецкие войска ворвались в Крым, береговые батареи, предназначенные для защиты Севастополя с моря, стали главным калибром обороны города с суши.

В немецких документах севастопольские береговые батареи назывались «фортами»: «Максим Горький-I» (батарея №30) и «Максим Горький-II» (батарея №35). 35-батарея была расположена дальше от района наступления немцев, поэтому наиболее яркую роль в обороне города суждено было сыграть «тридцатке» под командованием майора Александера. Немецкие генералы и фортификаторы заявляли, что «форт Максим Горький-I», являвшийся «подлинным шедевром инженерного искусства», «в силу своих исключительных качеств смог отсрочить падение Севастополя более чем на полгода». Батареи подвергались непрерывным бомбардировкам с воздуха и обстрелам из тяжелых и сверхтяжелых орудий.

7. По воспоминаниям командующего немецкой армией в Крыму Манштейна, «в целом во второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в наступлении на Севастополь». По его свидетельству, город обстреливали артсилы, в которых «среди батарей большой мощности имелись пушечные батареи с системами калибра до 190 мм, а также несколько батарей гаубиц и мортир калибра 305, 350 и 420 мм. Кроме того, было два специальных орудия калибра 600 мм (мортиры типа «Карл») и знаменитая пушка «Дора» калибра 800 мм» (цит).

Когда защитники батареи доложили в Ставку Главнокомандования о том, что немцы бьют по батарее 610-мм снарядами, от попаданий которых трескается бетон, им поначалу не поверили. Пришлось приводить доказательства, сделав этот фотоснимок около неразорвавшегося снаряда из мортиры "Карл", попавшего в батарею.

9. Сегодня в музее 30-й батареи экспонируется один из осколков тех самых снарядов, которыми немцы пытались уничтожить батарею.

10. Батарея сражалась до последнего снаряда. 17 июня 1942 года она была окончательно блокирована противником, 18 июня расстреляла последние снаряды, 21 июня личным составом было взорвано оборудование цитадели. В окруженной батарее осталось около 200 человек – артиллеристов, бойцов 95-й стрелковой дивизии и морских пехотинцев. 9 суток они сражались в казематах и подземных сооружениях...

11. Немецкие и румынские генералы осматривают захваченную батарею. Кстати, интересно сравнить комплекции генералов противника с советскими военачальниками на соседней фотографии...

12. После войны батарея была восстановлена, вооружение ее усилено, установлены новые системы управления огнем и жизнеобеспечения. Сегодня она находится в числе действующих воинских частей России.

13. Вход в казематы батареи - подбашенные помещения. У входа установлен памятный знак ее защитникам.

14. Тревожная сигнализация и памятные таблички, не дающие забыть сегодняшним солдатам бессмертные фамилии людей, отдавших свои жизни в той войне

15. Длинные коридоры-потерны проходят под обеими орудийными башнями. Казематы размещали в себе полный расчет батареи.

16. Каждое помещение защищено бронедверью, позволяя сберечь личный состав и оборудование от взрывов. Устройство потерн и размещение помещений в них позволяли вести защитникам коридорные бои, используя двери как укрытие

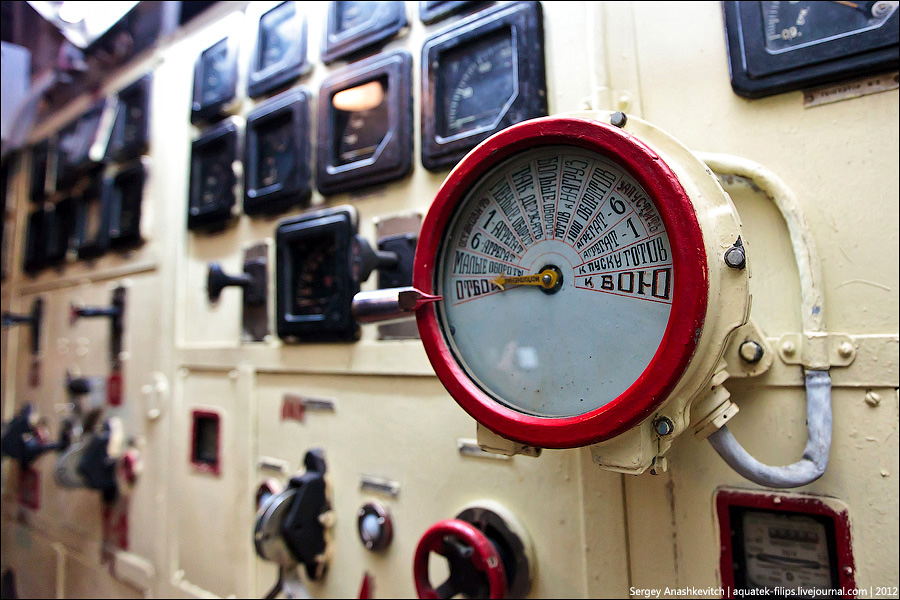

17. Пост энергетики и живучести. Сердце и питание батареи.

18. Системы управления

19. Командный мостик

20. Запасной пост управления огнем

21.

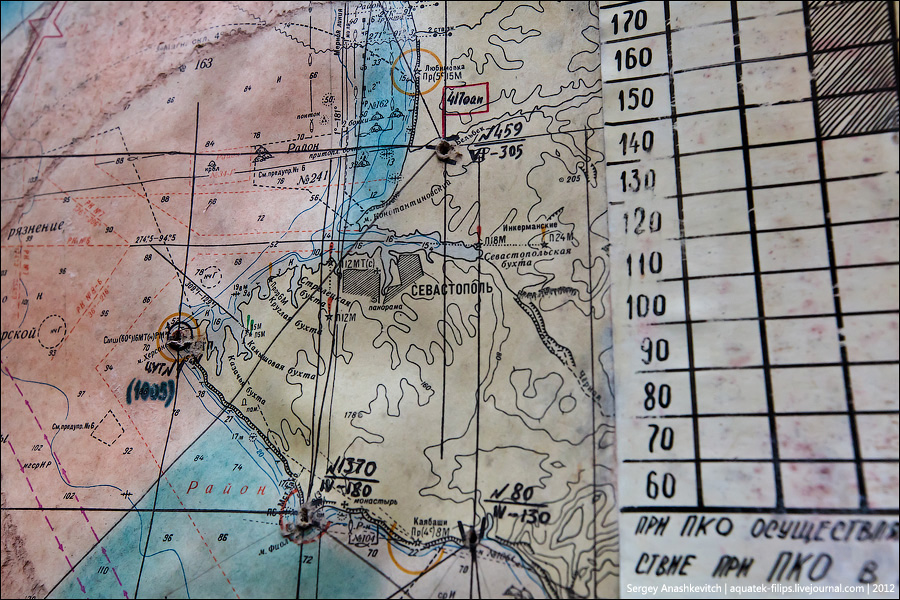

22. Стратегическая карта обороны акватории Севастополя с моря

23. В годы войны Севастополь был намного меньше сегодняшнего...

24.

25.

26. Вход в подорудийное помещение. Там хранятся снаряды и установлены подающие механизмы для них

27. Подающие механизмы снарядов. Снаряды и пороховые заряды хранятся отдельно. На этих стеллажах во время обороны Севастополя находились фугасные, осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, бетонобойные, фугасно-бронебойные, шрапнельные, зажигательные, дымовые, осветительные снаряды и ... снаряды с листовками

28. Механизмы оборудованы электрическим и ручным приводами, позволяя подать снаряд даже в случае перебоев с энергообеспечением батареи. Специальные щупы захватывают огромную болванку со стеллажа и перекладывают на подающую ленту

29. По этой ленте снаряд подается в подбашенное помещение

30. В недрах башни.

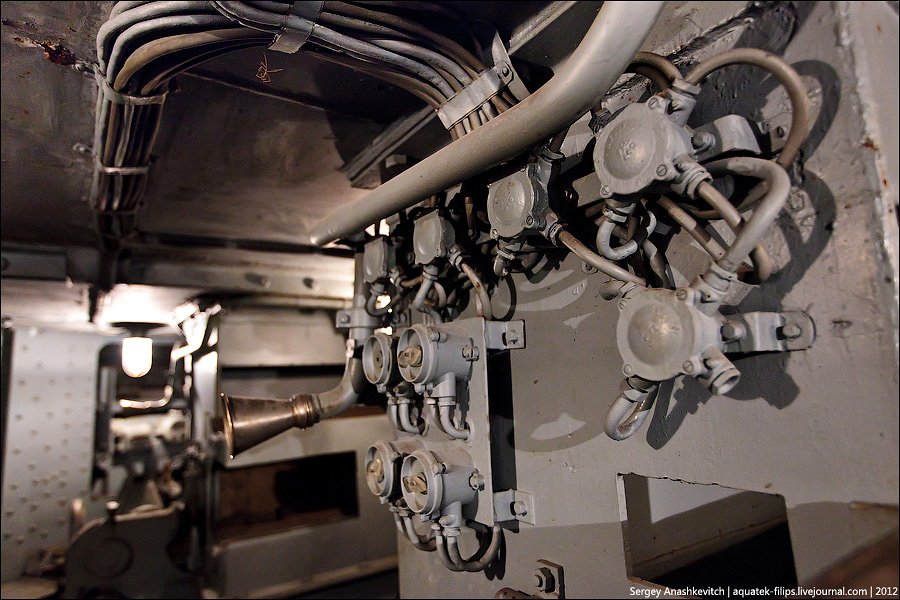

31. Коммуникации

32. Мерцающий свет лампочки и гул металла...

33. Вход в саму башню. Вернее, в ее нижнюю, часть

34.

35. Электрические кабели и переговорное устройство

36. Лоток для подачи порохового заряда

36. Ручка запорно-подающего устройства

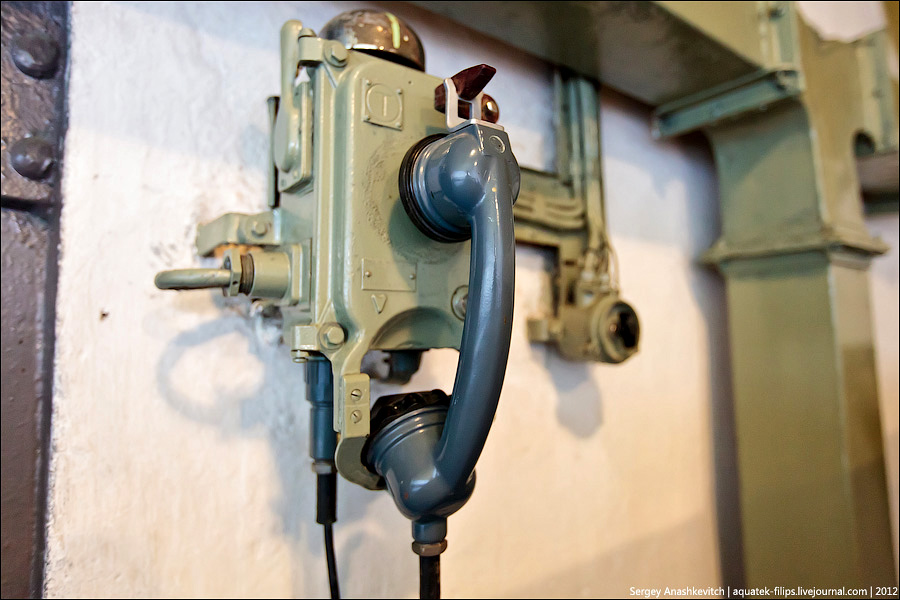

37. Переговорное устройство

38. Зарядные желоба

39. Поворотные платформы передают снаряд с подающей ленты на желоба.

Как происходит сам процесс подачи снарядов

40. Кубрик личного состава.

41. Телефонный аппарат для оперативной связи

42. Бак с водой. В случае осады, личный состав мог довольно долго находиться на автономном обеспечении

43. Бронедверь в жилой кубрик

44. Повсюду на стенах закреплены направляющие, которые используются для подачи снарядов и пороховых зарядов снаружи к месту хранения.

45. Вот так они выглядят в собранном виде

46. Казенная часть орудий с линкора "Полтава", установленных сегодня на батарее

47. Управляющие тумблеры

48. Казенник

49. Основание ствола

50. Во время боя здесь не услышать команд. Поэтому они подаются визуально

51. Ствол весит 50 тонн. Здесь стоит отметить, что к началу 1942 года стала падать точность и дальность стрельбы. Сказался износ стволов - нарезы в их каналах стерлись, поэтому снаряды после вылета неустойчиво держались на траектории. В строго засекреченном месте в одной из бухт хранились запасные 50-тонные стволы. По инструкции замена стволов требовала работы со спецкранами в течение 60 суток. Долгими зимними ночами, батарейцы методом "бурлацкой артели", почти вручную, применив небольшой кран и домкраты, всего за 16 суток заменили стволы на "тридцатой". Расстояние до противника в эти дни было всего 1,5-2 км...

52. Все механизмы в густой смазке и в рабочем состоянии

53. Все три ствола в каждой башне могут стрелять автономно друг от друга и разделены отдельными зарядными камерами

54. "Глаз" наводчика, расположенный на верней части башни

55. Лестница с башни на землю

56. В одном из помещений расположен небольшой музей, где собраны, найденные на территории 30-й батареи, следы тех боев

57. По словам военных, здесь все было просто усеяно осколками и частями снарядов, мин и фугасов.

58. Немецкие тарелки, выпущенные в 1941 году..

59. Немцы внимательно изучали советское вооружение. Памятка командиру взвода, выпущенная в СССР, но с немецким штампом на обложке

60.

61. Немецкая воинская книжка

62. Истлевшие пистолет-пулемет и гранаты

63.

64.

65.

66. Весна 2012 года. 70 лет прошло с тех дней. Выходя на свежий воздух из казематов, пропитанных войной, внутри остается ощущение какой-то щемящей боли...

Кроме того, с моря боевые действия русской армии на Балканах и на Кавказе прикрывали корабли Черноморского флота. Командовал Черноморским флотом в это время адмирал Алексей Грейг. Занявший пост командующего флотом в 1816 году и остававшийся в должности до 1833 года, Алексей Грейг был потомственным адмиралом — его отец, бывший британский морской офицер, перешел на российскую службу и дослужился до адмиральского звания и должности командующего Балтийским флотом. Главные базы Черноморского флота к моменту начала русско-турецкой войны 1828-1829 гг. находились в Севастополе и Николаеве.

Кроме того, с моря боевые действия русской армии на Балканах и на Кавказе прикрывали корабли Черноморского флота. Командовал Черноморским флотом в это время адмирал Алексей Грейг. Занявший пост командующего флотом в 1816 году и остававшийся в должности до 1833 года, Алексей Грейг был потомственным адмиралом — его отец, бывший британский морской офицер, перешел на российскую службу и дослужился до адмиральского звания и должности командующего Балтийским флотом. Главные базы Черноморского флота к моменту начала русско-турецкой войны 1828-1829 гг. находились в Севастополе и Николаеве.

Команда русского брига приняла решение биться до конца. Последний оставшийся в живых моряк должен был взорвать корабль на воздух, подтверждая тем самым, что русские не сдаются. Победа «Меркурия» над турецкими кораблями, обладавшими колоссальным превосходством в артиллерии и личном составе, казалась действительно фантастической. У турок были 184 артиллерийских орудия, у «Меркурия» — лишь двадцать орудий. Конечно, сам бриг получил сильные повреждения и не принимал в дальнейшем участия в морских сражениях этой войны. Но его экипаж был щедро награжден после удивительной победы.

Команда русского брига приняла решение биться до конца. Последний оставшийся в живых моряк должен был взорвать корабль на воздух, подтверждая тем самым, что русские не сдаются. Победа «Меркурия» над турецкими кораблями, обладавшими колоссальным превосходством в артиллерии и личном составе, казалась действительно фантастической. У турок были 184 артиллерийских орудия, у «Меркурия» — лишь двадцать орудий. Конечно, сам бриг получил сильные повреждения и не принимал в дальнейшем участия в морских сражениях этой войны. Но его экипаж был щедро награжден после удивительной победы.