-Метки

-Рубрики

- Основа бытия (250)

- Видео (115)

- Цинизм - как профилактика реальности (94)

-Музыка

- ПОЕХАЛИ, ДУНКЕЛЬ

- Слушали: 235 Комментарии: 1

- Заходи старик

- Слушали: 86 Комментарии: 0

- А. КОЗЛОВСКИЙ "СНЕГИРИ"

- Слушали: 92 Комментарии: 0

- Я И МОЙ КОТ

- Слушали: 154 Комментарии: 2

- Angela Wiedl - Wo sind die Zigeuner gebleiben

- Слушали: 151 Комментарии: 0

-Видео

- Das ist Berlin 1938

- Смотрели: 76 (3)

- Carl Albert Hermann Teike - Graf Zeppel

- Смотрели: 149 (1)

-Поиск по дневнику

-Интересы

1 gebirgs-division deep purple альпинизм афтары билиард водка горные лыжи джаз он лив джин бифитер запрещенные барабанщики канабис клинт иствуд красное вино креативы криденс монгол шуудан ник кейв парашюты пекин роу-роу пинк флойд

-Друзья

Друзья онлайн

Мудрый_Бодрис

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

-Татьяна_Кудрявцева-

Adlerson

almaz_almaz

anngol

carminaboo

Chernyi

crimeafrend

Dr_Slosser

erlihmandl

Gimalaev

Grafoman777

hlebniks

It-is-my-life

KiraDe

kylym

Lesha_my

locom

May_It_Be

motomanyak

Nadezda-

nice_user

nina-zub

onlywomens

Ostreuss

Queen_de_la_reanimaR

Spiegel_SPb

ValeZ

Валера_Богуславский

Виктория_Стучинская

Гражданка_Горыныч

Дядька_Лорф

Ирина_Сивкова

кассиопея_61

Кот_Бергамот

Краснофлотец

Ленивый_Консерватор

Лучиэнь_ищущая_Тень

Максимилиана_Вирс

Милая_Жюли

Нина_мИТЧЕНКО

Олюнь

Ренато

ТаткаМи

Томас_Андерсон

Фигася

Эдуард_Волков

ЯМаргаритая

-Постоянные читатели

-Татьяна_Кудрявцева- Gretchen669 Toma_Tomoka ALEXANDER2662 AOganesyan Adlerson AntiShark Chernyi DeMitr Fps1981 Gimalaev Grafoman777 Holodocek It-is-my-life Ka-na KiraDe Konstancia May_It_Be Nadezda- OsagoGai Ostreuss SUROLINA Shvlen Spiegel_SPb Thrilmalad Viktor_Danielson elena-iz-chelab forspawn hasmikkirakosyan heartless53 igor591 janina69 lapuly9308280612 locom margarita-margarita89 mrazota obuzuk onlywomens original-happy pavelrzavichev rosal2301 ulland unity16 Виктор_Варкентин Гражданка_Горыныч Мудрый_Бодрис Отрада Полуденный_Рысь ТаткаМи Эдуард_Волков

-Сообщества

-Статистика

Записи с меткой горные стрелки

(и еще 62 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

angela wiedl german public music the pierces Калининград абхазия апсны бородино великая отечественная великая отечественная война видео война высоцкий германия глум горные стрелки днюха история кавказ кино клип коллекция музыка нерль новый год ногомяч отпуск песни пиво подземля подмосковье покатушки правильная музыка правильное кино правильные песни праздник приэльбрусье прогулки путешествия реконструкция спелеология спелестология страна души трио реликт фгм фото фрейдизм и патология хорошая музыка хорошие песни цинизм экспедиция

СЕВЕРНАЯ СТЕНА - ЭЙГЕР (Nordwand) |

Дневник |

Фильм основан на реальных событиях - драме, развернувшейся на глазах многих зрителей и журналистов, в 1936 году на северной стене одной из самых сложных альпийских вершин Eiger.

Северная стена Айгера(Eigernordwand) — последняя «нерешенная проблема» Альп, за решение которой Гитлер лично обещает вручить золотые медали Берлинской олимпиады… Есть три знаменитые классические стены северной ориентации — Гранд Жорас, Матерхорн, Айгер. Первым — в 1931 — пал Матерхорн. В 1935 была пройдена стена Гранд Жораса. Но именно Северную стену Айгера прозвали «Стеной смерти» или "Белой Коброй". Впрочем, альпинистский фольклор, зачастую весьма склонный к чёрному юмору, в этом случае всего-навсего вернулся к изначальному названию горы: огр – великан-людоед. В древности люди верили, что огры живут на высоких горах, и одного такого они поселили на вершине, которая своей мрачной стеной вставала над Гриндельвальдской долиной.

Именно на неё власти кантона в 1938-м запретили совершать восхождения, а спасатели вопреки всем канонам и уставам заявили в запале, что больше никого не будут вытаскивать с этой стены. Что ж, всему есть предел. И в конце 30-х казалось, что стену не взять никогда. Основанием для подобных размышлений служила хроника предыдущего десятилетия. С 1928 по 1936 на стену — как под поезд — бросаются группы смельчаков. Безуспешно.

Смертельная гонка за олимпийские медали началась...

Эта трагедия легла в основу одной из глав книги "The White Spider", написанной в 1958-м году Хейнрихом Харрером (Heinrich Harrer), одним из первовосходителей на "Белую Кобру" в 1938 году. Кроме него в восхождении участвовали Андерл Хекмайер (Anderl Heckmair), Людвиг Ворг (Ludwig Vörg) и Фриц Каспарек (Fritz Kasparek).

Перевод книги можно почитать тут: http://climb.com.ua/news/2009/07/06/356/#more-356

год 2008

страна Германия, Швейцария, Австрия

режиссер Филипп Штёльцль

сценарий Кристоф Силбер, Филипп Штёльцль, Руперт Хеннинг

продюсер Бенжамин Херрманн, Герд Хубер, Дэнни Крауш

оператор Коля Брандт

композитор Кристиан Колоновитц

жанр драма, приключения, история, спорт

сборы в США $711 421

сборы в мире + $83 502 = $794 923

зрители:

Германия 462.7 тыс. Австрия 92.2 тыс. Швейцария 69.5 тыс.

мировая премьера 9 августа 2008

время 126 мин.

В главных ролях: Бенно Фюрманн Флориан Лукас Йоханна Вокалек Георг Фридрих Саймон Шварц Ульрих Тукур Эрвин Штайнхауэр Бранко Самаровски Петра Морзе Ганспетер Мюллер...

Официальный трейлер мне лично не понравился, гораздо лучше получилась любительская нарезка с песней Рамштайна "Без тебя".

Сам фильм с русским переводом можено посмотреть тут он-лайн;

http://my-hit.ru/film/4826/online

В Европе картина нахватала кучу премий. Для тупых, инфантильных даунов в США эстетика фильма оказалась неподъемной.

Всё остальное к прочтению не обязательно, но чтобы оценить всю прелесть фильма, желательно. Тем более эта история стоит того.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ВОСХОЖДЕНИЙ

В 1858 году в Гриндельвальд прибывает ирландец Чарльз Баррингтон. Его восходительский опыт невелик, но Баррингтон – отличный спортсмен, победитель Больших Национальных скачек, поэтому он считает, что ему по силам серьёзное восхождение. Сначала ему хочется взойти на непокорённый Маттерхорн, но его финансы и отпущенное на путешествие время уже истекают, поэтому он обращает своё внимание на гору, которая видна из окна его отеля – Эйгер. 10 августа в 3.30 утра Баррингтон выходит на штурм по западному склону горы. Его сопровождают два опытнейших гида – Кристиан Альмер и Петер Бохрен. Восхождение даётся им непросто, и несколько раз непростые мокрые скалы чуть не заставляют их повернуть обратно. Но ирландец упорен, и в 12 часов все трое достигают вершины. Путь первовосходителей – самый простой маршрут на вершину – впоследствии использовался для спуска с горы или для подъёма спасательных партий. Баррингтон неплохо известен в Великобритании, и после его рассказов, в Гриндевальд начинаеют приезжать английские альпинисты для восхождения на Эйгер, гора становится популярной.

В 1864 году на неё совершает восхождение Люси Валькер, которая, помимо того, что стала первой женщиной на Эйгере, известна своей своеобразной диетой. Во время восхождения она питалась исключительно бисквитными пирожными, и пила только шампанское.

В 1867 году англичанин Джон Тиндалл впервые обращает внимание на северную стену Эйгера. Описание, данное им в рассказе о восхождении, даёт всем понять, что о восхождении по этой стене нечего и мечтать.

Итак, Эйгер покорён, что же дальше? А дальше то, что происходило со всеми альпийскими вершинами – после восхождения по самому простому пути начинаются попытки пройти по другим, более сложным маршрутам.

В 1786 году G.E. Foster, со своим гидом Гансом Бауманом совершает восхождение по южному ребру. Восемью годами позже покоряется юго-восточное ребро. И опять стандартный для тех лет состав: англичане Андерсон и Бейкер, швейцарские гиды Урих Альмер и Алоис Поллингер.

В 1885 году группа местных гидов, поднявшись по западному склону, спускается с востока по непройденному ребру Миттелледжи.

В 1921 году это ребро, которое ведёт на вершину прямо от деревни ГРиндельвальд, привлекает молодого японского альпиниста Юко Маки. В сопровождении трёх гидов ему удаётся совершить первое восхождение по этому ребру. Тридцать пять лет спустя Юко Маки станет известен как руководитель успешного восхождения на восьмитысячник Манаслу.

В 1927 году японские альпинисты, и опять в сопровождении швейцарских гидов, проходят ещё один маршрут на Эйгер – по юго-восточной стене.

В 1932 году два швейцарских альпиниста – Ганс Лаупер и Ганс Цюрхер – в сопровождении швецарских же гидов Йозефа Кнубеля и Александра Гравена проходят северо-восточное ребро, названное позже ребром Лаупера.

Это ребро, ограничивающее северную стену слева, стало самым сложным маршрутом, пройденным на Эйгере. Исключая саму стену, разумеется.

После первой мировой войны европейский альпинизм изменился. Образ богатого английского джентльмена, сопровождаемого несколькими гидами, отходил в прошлое. В горах появились немцы, австрийцы и итальянцы – студенты, рабочие, мелкие служащие. У них не было денег на гидов и отели, поэтому они лазали сами по себе, а ночевали в палатках и коровьих загонах. Зато у них было большое желание проходить маршруты, которые ещё десятилетие назад считались запредельными.

Для этого они изобретали новое снаряжение.

Ещё в 1900 году немецкий альпинист Отто Херцог приспособил карабин, используемый пожарными с середины девятнадцатого века, для того, чтобы вщёлкнуть верёвку на восхождении. С тех пор карабин – неизменная составляющая альпинистского набора снаряжения.

Ещё до войны Ганс Пруссик изобрёл схватывающий узел, который ползёт по верёвке, если его аккуратно передвигать, но намертво схватывает при рывке.

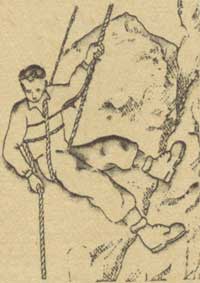

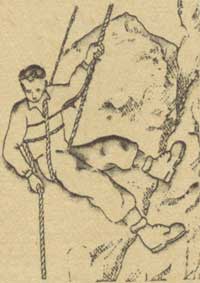

Узел Пруссика

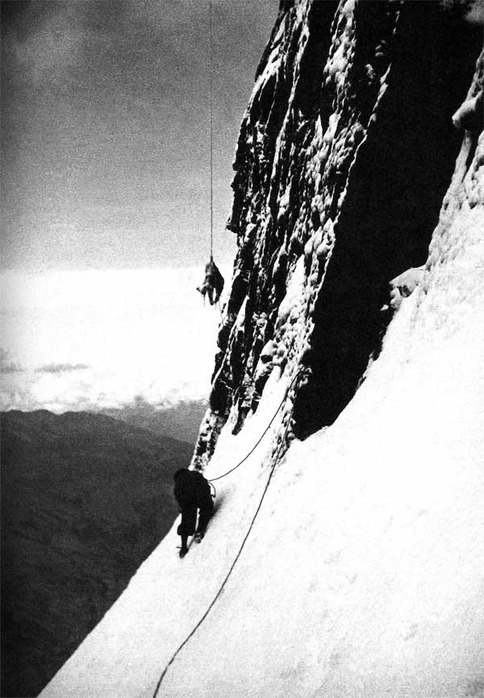

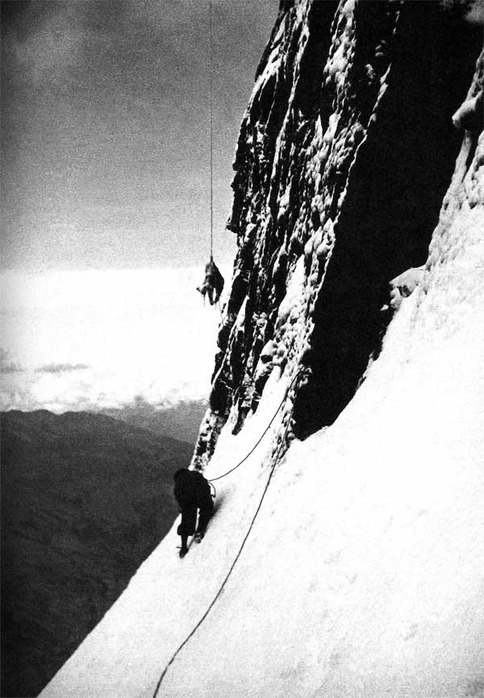

Ганс Дюльфер изобрёл (точнее, подсмотрел у акробатов) способ спуска по свободновисящей верёвке.

Дюльфер классика

Оба погибли на войне, но до сих пор альпинисты страхуются прусиком и дюльферяют со стенок. И, конечно же, скальные крючья. Самых разнообразных форм и размеров. Вбитый в трещину крюк с прикреплённой к нему при помощи карабина верёвки становился надёжным средством страховки. В крюк можно было встегнуть верёвочную петлю и встать в неё ногой. Или даже сесть. Крючьями можно было прикрепить себя к стенке и переночевать на полочке размером с половину письменного стола, не боясь во сне свалиться в пропасть.

Англичане и швейцарцы на всё это безобразие смотрели несколько свысока и называли молодых стенолазов экстремистами. Они оставались приверженцами чистого стиля: верёвка, перекинутая через плечо, в руке – ледоруб. Стенные маршруты, которые пролезали немцы и австрийцы, их не привлекали.

Вили Вельценбах, погибший в 1934 году на каракорумском восьмитысячнике, в двадцатые годы разрабатывает первую систему классификации маршрутов.

После проходждения в 1931 году северной стену Маттерхорна и четырьмя годами позже северной стены Гран-Жораса, из великих альпийских стен остаётся только Эйгер.

Северная стена Эйгера высотой 1800 метров представляет собой как бы вогнутую грудную клетку человека на вдохе – относительно пологие нижние склоны и вертикальные и даже отрицательные склоны в верхней части.

Белая Кобра

С верхней части стены на нижние склоны почти постоянно идут камнепады и лавины. Некоторый штришок к истории покорения Эйгернордвэнда добавляет железная дорога, которую проложили внутри горы в 1912 году. Таким образом, в левой - восточной - части стены появилось несколько окон станции Эйгервэнд, а в западной правой – крепкая деревянная дверь Штолленлох (Stollenloch, дословно – дыра в тоннель).

В 1924 и 1932 г.г. швейцарские гиды сделали две попытки штурма Эйгернорвэнда, но им удалось пролезть только первую четверть стены, самый простой участок.

Драма №1

Летом 1935 года в Гриндельвальд приехали два альпиниста из Мюнхена – двадцатичетырёхлетний Макс Седлмайер и Карл Мехрингер, который был старше своего напарника на два года. Оба, несмотря на молодость, уже были известны, как «восходители категории шесть», поэтому ни у кого не возникало сомнений о том, какую цель они себе поставили – конечно же Eigernordwand. Местные гиды сошлись в своей оценке: «Эти парни – сумасшедшие».

В течение недели альпинисты изучали стену в оптику. Мехрингер «сбегал» по простому западному склону на вершину, чтобы оставить там запас продуктов, а заодно разведать путь спуска на случай, если спускаться придётся в плохую погоду. Теперь они ждали только подходящего прогноза. 21 августа в три часа ночи баварцы выходят на стену. Они собираются пройти её за три дня, но продуктов несут с собой на шесть. Как только вышло солнце, Седлмайер и Мехрингер в хорошем темпе преодолевали первый скальный бастион, и на ночёвку устроились выше окон станции Эйгервэнд. Их маршрут пролегал левее, чем все последующие попытки, поэтому записку, которую они оставили на биваке, нашли только в 1976 году! Весь следующий день зрители наблюдали, как связка преодолевает очередной скальный пояс и первое ледовое поле. Первое ледовое поле – ледник на склонах стены, средняя крутизна 55 градусов. Для преодоления ледовых склонов в то время приходилось вырубать цепочку ступеней, страхуясь через т.н. морковки – тяжёлые стальные ледовые крючья, требующие для забивания много сил и особенную аккуратность.

Морковки - первые ледовые крючья

Ни ледобуров, ни ледовых молотков с хитроумными клювами тогда ещё не было. Даже передние зубья на кошках, которые позволяют либо обходиться более мелкими ступенями, либо не рубить их вообще, были изобретены Гривелем всего тремя годами ранее, и были крайне мало распространены.

Но к вечеру второго дня баварцы преодолели Первое поле и, найдя относительно защищённое от камнепадов место, устроились на очередной бивак.

На следующий день болельщики отметили, что темп продвижения баварской связки сильно упал. И с течением дня альпинисты лезли всё медленнее и медленнее. Иногда они подолгу сидели на одном месте. Пройдя очередной скальный пояс, Седлмайер и Мехрингер вышли на Второе ледовое поле, которое не только круче и в два раза длиннее первого, но вдобавок по нему постоянно молотят летящие сверху камни. Когда тяжёлые облака скрыли стену, альпинисты были ещё на Втором поле. Вечером пошёл дождь, подул сильный ветер, а после началась и гроза. Следующий день не принёс никаких изменений – всё так же хлестал дождь, дул ветер. Судьба восходителей, которые были на стене уже четвёртый день, оставалась неизвестной. Воскресное утро 25 августа принесло некоторое улучшение, и днём в небольшом разрыве облаков наблюдателям удалось увидеть две фигурки на Утюге – скальном участке между Вторым и Третьим ледовыми полями. Первый – скорее всего это был более сильный Седлмайер – выглядел неплохо, но второй явно проявлял признаки крайней усталости или травмы. После короткого прояснения, облака опять скрыли альпинистов, и шторм ударил с новой силой.

Месяцем позже немецкий пилот Эрнст Удет, совершая облёт вершины обнаружил чуть выше Утюга человеческое тело. С самолёта было не разглядеть, кто это был. Человек стоял на склоне по пояс засыпанный снегом, по словам пилота, казалось, он разговаривает со стеной. Это место назвали Бивак Смерти.

Бивак смерти

Все сошлись на том, что альпинисты умерли от истощения и переохлаждения. Ещё годом позже Генрих Седлмайер обнаружил тело своего погибшего брата чуть ниже окон Станции Эйгервэнд. Место, где нашли тело, находилось прямо под Биваком Смерти, и, видимо, было снесено лавиной. В 1962 г. Два швейцарских альпиниста нашли на Втором Поле тело Мехрингера.

Смерть двух баварцев вызвала большой резонанс. Сторонники нового стиля писали, что альпинисты были близки к цели, и ещё немного и это «стало бы очередной насмешкой над викторианским альпинизмом». Консерваторы говорили, что «на такой стене как Эйгернорвэнд все новомодные изобретения оказались бессильны». Руководство кантона Оберлэнд, в котором расположена вершина, запретила восхождение по северной стене Эйгера. Правда, через год оно было отменено, поскольку что-то запрещать экстремистам в такой ситуации было бесполезно. Местные гиды из Гриндельвальда, которых обвиняли в недостаточной квалификации для спасательных работ на Стене, говорили, что пора признать всем, что Эйгернорвэнд – это самоубийство. И пусть экстремисты проявляют своё геройство на каких угодно маршрутах, но только не на этой стене.

В 1935-м никто больше не пытался сделать попытку пройти Эйгернорвэнд, но ни у кого не было ни капли сомнения, что новые экстремисты вскоре появятся в Кляйне Шайдег.

Кляйн Шайдег и Белая Кобра

Драма №2

В мае следующего года под Эйгер приехали Ганс Тойфель и Альберт Хербст – оба были из Мюнхена и оба были друзьями погибших годом ранее баварцев. Настроены они были решительно. «Вы, швейцарцы, здесь беспомощны. Мы завершим дело», - заявлял Тойфель репортёрам. Сделав попытку найти тела погибших и проведя разведку нижней части маршрута, Альберт и Ганс уехали, с намерением вернуться в конце июня, когда маршрут будет в подходящем состоянии. А пока можно совершить несколько тренировочных восхождений. Кто знает, как сложилось бы их восхождение на Белую Кобру – ни то ни другой в Гриндельвальд не вернулись. При восхождении на северную стену Шнеехорна, Тойфель сорвался и сдёрнул своего напарника. Первый погиб, а второй был тяжело травмирован и доставлен в больницу швейцарскими спасателями.

Потом у подножия Стены появились Лулу Була (Loulou Boulaz) и Раймон Ламбер. Предыдущим летом эта связка прошла северную стену Гран-Жораса, которая считалась немногим проще Эйгернордвэнда. Это было всего третье прохождение маршрута, а Була стала первой женщиной, взошедшей по этой стене. Так что шансы у связки были неплохие, но, пройдя около 600 метров, они отступили, не дойдя до главных трудностей.

В июле свой базовый лагерь под стеной установили Вили Ангерер и Эдди Райнер - два опытных «бергштайгера» из Инсбрука.

Зная, с какими трудностями столкнулись Седлмайер и Мехрингер при преодолении первого скального бастиона, австрийцы начали искать другой путь к Первому ледовому полю. Им пришлось сделать несколько разведывательных выходов, но в конце-концов новый, более простой, путь был найден. К западу от Первого бастиона они обнаружили так называемый Разрушенный Бастион. После Разрушенного Бастиона шёл короткий, но сложный участок, который так и назвали «Трудная трещина». А дальше путь упирался в гладкую нависающую Красную Скалу, которая выглядела совершенно непроходимой.

Красная скала

Налево, к Первому ледовому полю вела крутая, восьмидесятиградусная, скала. Прямо наверх пути тоже не было. К тому же, погода начала явно портиться. Ангерер и Райнер спустились вниз с твёрдым намерением повторить попытку, как только улучшится погода. Под стеной они встретили ещё двух альпинистов, которые хотели попытать счастья на Эйгере. Это были военнослужащие германских горнострелковых войск Андерл Хинтерштоссер и Тони Курц.

Обоим было по 23 года, и у обоих в активе было по несколько первопрохождений шестой категории. Газеты тут же подняли обсуждение на тему: устроят ли немцы и австрийцы гонку на стене или же объединятся?

17 августа 1936 года погода прояснилась, прогноз на ближайшие три дня тоже был благоприятный, и альпинисты начали паковать вещи. Несколькими днями раньше Хинтерштоссер сорвался на разведывательном выходе и получил небольшую травму, но мысль об отказе от восхождения в голову ему даже не приходила. 18 августа в два часа ночи четвёрка Курц, Хинтерштойссер, Агнерер и Райнер, – всё-таки решив идти вместе – стартовали на Стену. На следующее утро те счастливцы, которым достался телескоп, смогли увидеть, как восходители медленно поднимаются, траверсируя влево, по Второму Ледовому полю...

Наблюдатели

Достигнуть Красной скалы им удалось без особого труда в первый же день. Однако здесь обнаружилось совершенно неожиданное препятствие.

Обойти скалу мешала отвесная совершенно гладкая плита шириной около 30 метров, пройти по ней траверсом не представлялось возможным. Тем не менее, выход был найден. Над гладкой плитой, нависал каменистый выступ. Хинтерштойссер, который из всех четверых был наиболее умелым скалолазом, добрался до него, вбил крюк и перекинул страховку. Страхуемый товарищами он сумел как маятник перелететь вбок на другую сторону, и закрепиться там. Остальные перебрались, держась руками за страховку Хинтерштойссера. Это был очевидный успех, который открывал путь к вершине Айгера. Однако именно в этот момент альпинисты совершили ошибку, сняв веревку, по которой прошли траверс. В принципе, никто из них не предполагал, что им придется возвращаться этим же маршрутом, и, уж конечно, никто не мог знать, что эта веревка была единственной возможностью вернуться назад.

После прохождения траверса Курц, Хинтерштойссер, Ангерер и Райнер начали восхождение по первому ледяному полю, начинающемуся на высоте в 1000 метров. Здесь помимо очевидных опасностей таких, как крутой склон и ветер, существовала еще одна, о которой никто не подозревал. Во второй половине дня, когда солнце приближается к верхнему краю Северной стены, лед на вершине начинает таять. Вместе с ним оттаивают мелкие куски скальной породы, которые дождем сыплются вниз. Несмотря на небольшие размеры они очень опасны, так как падают с большой высоты. В 30-е годы ни у кого из альпинистов не было защитных шлемов, восхождение совершали в толстых вязаных шапках. Тони Курц и Андреас Хинтерштойссер поднялись без осложнений, однако шедшему третьим в связке Вилли Ангереру небольшой камень попал в голову. Подтянув его наверх и остановив кровотечение, товарищи решили дальше не идти и заночевать. Взявшийся буквально ниоткуда небольшой камешек кардинальным образом изменил положение вещей. Теперь из четверых альпинистов один был ранен, а до вершины еще оставалось больше половины пути. Необходимо было решить, продолжать подъем или возвращаться. В семь часов утра на следующий день, все четверо двинулись дальше вверх, вскоре достигнув места, где начиналось второе ледяное поле шириной около 600 метров. Они рассчитывали пройти его как можно быстрее, за пять-шесть часов, достигнув "Бивуака смерти" - последней точки, до которой добрались в свое время Карл Мерингер и Макс Зедельмайер. Однако оказалось, что раненый Вилли Ангерер с каждым часом двигается все медленнее и медленнее. В итоге, к концу дня они все еще были на ледяном поле и вторую ночевку провели на льду.

Всем было ясно, что пройти ледяное поле нужно как можно быстрей. Погода могла в любой момент испортиться и запереть их на склоне. Именно так годом раньше погибли Мерингер и Зедельмайер. "Бивуак смерти", где был найден замерзший Зедельмайер, находился всего в нескольких десятках метров, как бы служа мрачным напоминанием. Двигаться дальше в таком медленном темпе было невозможно. На следующее утро Тони Курц и Андреас Хинтерштойссер оторвались от Ангерера с Райнером и быстро пошли вверх. Вероятно, своим немного агрессивным поведением они хотели увлечь своих товарищей за собой, заставить их собраться с силами. Однако результат оказался прямо противоположным. Вскоре стало ясно, что раненый Вилли Ангерер полностью выбился из сил. О восхождении не могло быть и речи, главным теперь стало спасти ему жизнь.

Альпинисты двинулись назад, однако спускаться с раненым, теряющим силы Ангерером оказалось так же сложно, как подниматься. Пройти второе ледяное поле назад получилось лишь к вечеру третьего дня. На следующий день Курц, Хинтерштойссер, Ангерер и Райнер спустились через первое ледяное поле к траверсу, который успешно преодолели по пути наверх. Траверс был единственной возможностью продолжить относительно безопасный спуск. Однако то, что оказалось возможным в одном направлении, было невозможно сделать в другом. С той стороны, где находились альпинисты, не нависало никакого уступа, поэтому было нельзя как в предыдущий раз вбить крюк и при помощи страховки перебраться на противоположную сторону.

Андреас Хинтерштойссер, который крепил страховку в первый раз, как никто другой знал, насколько это трудно. К этому добавилось еще одно осложнение: погода начала ухудшаться. Северную стену окутал туман, камни намокли и стали скользкими, кое-где уже намерз лед. Тем не менее, Хинтерштойссер попытался повторить успех: на протяжении почти пяти часов он безостановочно пытался пройти траверсом по мокрой гладкой скале шириной в 30 метров, чтобы закрепить страховку на другом конце, но каждый раз срывался. Только теперь все четверо поняли, какую ошибку совершили, сняв веревку, и тем самым отрезав себе путь назад. У альпинистов не осталось выбора - они должны были либо погибнуть на Стене, либо спускаться напрямик по отвесному склону высотой около 230 метров, дюльфером. В случае успеха они могли достигнуть карниза внизу, двигаясь по которому, дойти до штольни подземной железной дороги и спастись...

...Около 2 часов дня Андреас Хинтерштойссер, который шел первым, отвязал страховку, связывающую его с остальными, и стал вбивать последний крюк. И в этот момент на альпинистов неожиданно обрушилась лавина. Хинтерштойссера сразу же унесло в пропасть. Позднее его тело было найдено у подножия Айгера.

Лавина на Белой Кобре

Лавина сорвала со стены Тони Курца и Вилли Ангерера. Повиснув на страховке, раненый Ангерер со всего размаха ударился о стену и почти сразу же умер. Наверху удержался только Эдуард Райнер. Однако мощный и резкий рывок обязывающей его страховки, на которой внизу беспомощно повисли два его товарища, порвал ему диафрагму. По другим данным, Райнера удушила обвязка. Наконец, согласно третьей версии, натянувшаяся страховка прижала его к стене, где был острый каменный выступ, который раздавил ему грудь. Эдуард Райнер боролся и умирал около десяти минут. Тони Курц не пострадал. Он оказался висящим над пропастью. Внизу под ним был Ангерер, наверху - Райнер, оба мертвы...

Альберт фон Аллмен совершал обход железной дороги в тоннеле Эйгера. Это была его работа – следить за состоянием полотна и механизмов, смотреть не грозит ли тоннель обвалом. Около Штоленлоха была обустроена маленькая комната, где можно было отдохнуть и выпить чаю. Альберт знал, что четыре молодых альпиниста сейчас находядтся на стене, он знал, что у них серьёзные трудности. И смотритель решил выйти наружу – вдруг ему удасться что-нибудь увидеть. Он открыл массивные деревянные створки и оказался на стене. Вечерняя темнота, туман и дождь не давали рассмотреть хоть что-нибудь уже в нескольких метрах. Тогда фон Аллмен сложил руки рупором и крикнул. И очень удивился, когда сверху-слева до него донёсся ответный крик. Аллмен крикнул несколько раз, что спускаться надо сюда и пошёл ставить чайник. По его представлениям, альпинисты находились не больше, чем в ста метрах от Штолленлоха, и значит, скоро должны были появиться. Полтора часа спустя никто так и не появился, и смотритель заволновался. Он опять открыд дверь и тут же услышал: «Помогите! Все остальные умерли, я один остался жив! Пожалуйста, помогите мне!» Это кричал Тони Курц. «Я справа от тебя!» - ответил Альберт и вернулся в тоннель. Из тоннеля он позвонил на станцию Эйгерглетчер, которая находилась у подножия западного склона горы. Там, как было известно Аллмену, сейчас находилась киноэкспедиция, в составе которой – три опытных гида. Восхождение на Стену было официально запрещено властями, поэтому гиды были совершенно не обязаны рисковать, спасая нарушивших запрет. Но Ганс Шланеггер и братья Кристиан и Адольф Руби решили, что с запретами и отговорками они разберутся после, а сейчас надо попытаться спасти последнего оставшегося в живых восходителя. Специальным поездом они прибыли в Штолленлох и вылезли на Стену. После довольно сложного подъёма они оказались всего в паре сотне футов от Курца. Гиды сказали, что если Тони спустит им верёвку, то они передадут ему еду и всё необходимое. Но Курц не мог этого сделать – у него не было ни верёвки, ни крючьев, ни карабинов, ни молотка. К тому же, он потерял рукавицу, и его левая рука уже не действовала.

Гиды не могли сделать ничего, у них не было даже минимального набора необходимого снаряжения. Они сказали, что вернутся утром («Нет! Не бросайте меня! Я замёрзну здесь насмерть!» - кричал Курц) и вернулись в Штолленлох.

Когда через несколько часов они опять вышли на Стену, их было уже четверо – к ним присоединился опытнейший спасатель Арнольд Глаттхард. К их радости и немалому удивлению, Курц был жив и находился в сознании. Но проблема – как же до него добраться – никуда не ушла. Пролезть по нависающей скале, отделяющей немецкого альпиниста от спасателей, не было ни малейшего шанса. Курц настаивал, чтобы гиды прошли правее – там, где поднимались восходители, а потом по верёвке сдюльферяли к нему. На подъёме остались крючья – это сильно облегчит им задачу. А спуститься три-четыре верёвки для опытных спасателей не представит никакой трудности. Швейцарцы переглянулись: Тони сам не понимал, о чём он просил. Они были опытными гидами, они водили клиентов на достаточно сложные маршруты, они участвовали во многих спасательных работах. Но они не были экстремистами и никогда не проходили маршруты шестой категории. Пройти траверс Хинтерштоссера? Даже в хорошую погоду – это для них малореально, а сейчас, когда он покрыт слоем льда – это будет чистое безумие.

И тогда гиды предложили свой план: Курц поднимается у телу Ангерера и забирает задушившую того верёвку. Потом он поднимается к Райнеру и берёт его верёвку. Если их связать – этого должно хватить, чтобы достать от Курца до спасателей. Гиды привяжут к ней всё необходимое, и Курц по новой верёвке спустится к ним.

Спустя долгих шесть часов конец верёвки с привязанным к нему камнем показался из-за нависания. Спасатели быстро привязали к ней новую верёвку, крючья, карабины и молоток, и Курц вытащил груз наверх. Длины одной верёвки не хватало, чтобы Курц смог за один ход преодолеть расстояние до спасателей. Поэтому он связал две верёвки и начал спуск. Спускался он очень медленно, рывками. И вот, когда его ноги уже показались из-за перегиба, спуск прекратился. Измученный Курц допустил стандартную ошибку: узел которым были связаны верёвки, заклинило в карабине. Намертво. Что почувствовал Курц, когда злополучный узел остановил его буквально в одном шаге от спасения, я даже не берусь представить. Ещё какое-то время он пытался что-то предпринять, ещё Глаттхард попытался ему помочь, проделав рискованный трюк. Он встал на плечи одного из партнёров и попытался дотянуться до Курца. Он даже смог коснуться штычком ледоруба кошек Тони. Но это было уже всё. Неожиданное препятствие, когда спасение было уже так близко, высосало последние остатки сил. Какой-то неразличимый крик донёсся от него до гидов. «Что?» - переспросили они. «Со мной всё», - услышали они в ответ. Тони Курц - последний из четвёрки, пытавшейся штурмовать Эйгернордвэнд летом 1936 года - умер. Перед восхождением он сказал репортёрам: «Стена будет наша или мы умрём на ней». Он оказался прав. Его тело висело на стене, пока кто-то из гидов не перерезал верёвку ножом, прикреплённым к длинному шесту.

Оледеневшее тело Тони Куртца

А ненасытный огр-людоед продолжал собирать свой смертельный урожай: в 1957 году произошел новый несчастный случай - из четырех альпинистов, отправившихся по Северной стене, выжил только один. В 1967 году при попытке восхождения погибли четверо опытных альпинистов из ГДР. А в 2010 году на Северной стене Айгера вновь погибли два немецких альпиниста. Их гибель не менее трагична, чем гибель их предшественников.

Источники:

http://sevich.livejournal.com/172105.html

http://lenta.ru/articles/2010/08/07/nordwand/

http://www.risk.ru/users/tom/7698/

http://www.risk.ru/users/tom/7698/

Северная стена Айгера(Eigernordwand) — последняя «нерешенная проблема» Альп, за решение которой Гитлер лично обещает вручить золотые медали Берлинской олимпиады… Есть три знаменитые классические стены северной ориентации — Гранд Жорас, Матерхорн, Айгер. Первым — в 1931 — пал Матерхорн. В 1935 была пройдена стена Гранд Жораса. Но именно Северную стену Айгера прозвали «Стеной смерти» или "Белой Коброй". Впрочем, альпинистский фольклор, зачастую весьма склонный к чёрному юмору, в этом случае всего-навсего вернулся к изначальному названию горы: огр – великан-людоед. В древности люди верили, что огры живут на высоких горах, и одного такого они поселили на вершине, которая своей мрачной стеной вставала над Гриндельвальдской долиной.

Именно на неё власти кантона в 1938-м запретили совершать восхождения, а спасатели вопреки всем канонам и уставам заявили в запале, что больше никого не будут вытаскивать с этой стены. Что ж, всему есть предел. И в конце 30-х казалось, что стену не взять никогда. Основанием для подобных размышлений служила хроника предыдущего десятилетия. С 1928 по 1936 на стену — как под поезд — бросаются группы смельчаков. Безуспешно.

Смертельная гонка за олимпийские медали началась...

Эта трагедия легла в основу одной из глав книги "The White Spider", написанной в 1958-м году Хейнрихом Харрером (Heinrich Harrer), одним из первовосходителей на "Белую Кобру" в 1938 году. Кроме него в восхождении участвовали Андерл Хекмайер (Anderl Heckmair), Людвиг Ворг (Ludwig Vörg) и Фриц Каспарек (Fritz Kasparek).

Перевод книги можно почитать тут: http://climb.com.ua/news/2009/07/06/356/#more-356

год 2008

страна Германия, Швейцария, Австрия

режиссер Филипп Штёльцль

сценарий Кристоф Силбер, Филипп Штёльцль, Руперт Хеннинг

продюсер Бенжамин Херрманн, Герд Хубер, Дэнни Крауш

оператор Коля Брандт

композитор Кристиан Колоновитц

жанр драма, приключения, история, спорт

сборы в США $711 421

сборы в мире + $83 502 = $794 923

зрители:

Германия 462.7 тыс. Австрия 92.2 тыс. Швейцария 69.5 тыс.

мировая премьера 9 августа 2008

время 126 мин.

В главных ролях: Бенно Фюрманн Флориан Лукас Йоханна Вокалек Георг Фридрих Саймон Шварц Ульрих Тукур Эрвин Штайнхауэр Бранко Самаровски Петра Морзе Ганспетер Мюллер...

Официальный трейлер мне лично не понравился, гораздо лучше получилась любительская нарезка с песней Рамштайна "Без тебя".

Сам фильм с русским переводом можено посмотреть тут он-лайн;

http://my-hit.ru/film/4826/online

В Европе картина нахватала кучу премий. Для тупых, инфантильных даунов в США эстетика фильма оказалась неподъемной.

Всё остальное к прочтению не обязательно, но чтобы оценить всю прелесть фильма, желательно. Тем более эта история стоит того.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ВОСХОЖДЕНИЙ

В 1858 году в Гриндельвальд прибывает ирландец Чарльз Баррингтон. Его восходительский опыт невелик, но Баррингтон – отличный спортсмен, победитель Больших Национальных скачек, поэтому он считает, что ему по силам серьёзное восхождение. Сначала ему хочется взойти на непокорённый Маттерхорн, но его финансы и отпущенное на путешествие время уже истекают, поэтому он обращает своё внимание на гору, которая видна из окна его отеля – Эйгер. 10 августа в 3.30 утра Баррингтон выходит на штурм по западному склону горы. Его сопровождают два опытнейших гида – Кристиан Альмер и Петер Бохрен. Восхождение даётся им непросто, и несколько раз непростые мокрые скалы чуть не заставляют их повернуть обратно. Но ирландец упорен, и в 12 часов все трое достигают вершины. Путь первовосходителей – самый простой маршрут на вершину – впоследствии использовался для спуска с горы или для подъёма спасательных партий. Баррингтон неплохо известен в Великобритании, и после его рассказов, в Гриндевальд начинаеют приезжать английские альпинисты для восхождения на Эйгер, гора становится популярной.

В 1864 году на неё совершает восхождение Люси Валькер, которая, помимо того, что стала первой женщиной на Эйгере, известна своей своеобразной диетой. Во время восхождения она питалась исключительно бисквитными пирожными, и пила только шампанское.

В 1867 году англичанин Джон Тиндалл впервые обращает внимание на северную стену Эйгера. Описание, данное им в рассказе о восхождении, даёт всем понять, что о восхождении по этой стене нечего и мечтать.

Итак, Эйгер покорён, что же дальше? А дальше то, что происходило со всеми альпийскими вершинами – после восхождения по самому простому пути начинаются попытки пройти по другим, более сложным маршрутам.

В 1786 году G.E. Foster, со своим гидом Гансом Бауманом совершает восхождение по южному ребру. Восемью годами позже покоряется юго-восточное ребро. И опять стандартный для тех лет состав: англичане Андерсон и Бейкер, швейцарские гиды Урих Альмер и Алоис Поллингер.

В 1885 году группа местных гидов, поднявшись по западному склону, спускается с востока по непройденному ребру Миттелледжи.

В 1921 году это ребро, которое ведёт на вершину прямо от деревни ГРиндельвальд, привлекает молодого японского альпиниста Юко Маки. В сопровождении трёх гидов ему удаётся совершить первое восхождение по этому ребру. Тридцать пять лет спустя Юко Маки станет известен как руководитель успешного восхождения на восьмитысячник Манаслу.

В 1927 году японские альпинисты, и опять в сопровождении швейцарских гидов, проходят ещё один маршрут на Эйгер – по юго-восточной стене.

В 1932 году два швейцарских альпиниста – Ганс Лаупер и Ганс Цюрхер – в сопровождении швецарских же гидов Йозефа Кнубеля и Александра Гравена проходят северо-восточное ребро, названное позже ребром Лаупера.

Это ребро, ограничивающее северную стену слева, стало самым сложным маршрутом, пройденным на Эйгере. Исключая саму стену, разумеется.

После первой мировой войны европейский альпинизм изменился. Образ богатого английского джентльмена, сопровождаемого несколькими гидами, отходил в прошлое. В горах появились немцы, австрийцы и итальянцы – студенты, рабочие, мелкие служащие. У них не было денег на гидов и отели, поэтому они лазали сами по себе, а ночевали в палатках и коровьих загонах. Зато у них было большое желание проходить маршруты, которые ещё десятилетие назад считались запредельными.

Для этого они изобретали новое снаряжение.

Ещё в 1900 году немецкий альпинист Отто Херцог приспособил карабин, используемый пожарными с середины девятнадцатого века, для того, чтобы вщёлкнуть верёвку на восхождении. С тех пор карабин – неизменная составляющая альпинистского набора снаряжения.

Ещё до войны Ганс Пруссик изобрёл схватывающий узел, который ползёт по верёвке, если его аккуратно передвигать, но намертво схватывает при рывке.

Узел Пруссика

Ганс Дюльфер изобрёл (точнее, подсмотрел у акробатов) способ спуска по свободновисящей верёвке.

Дюльфер классика

Оба погибли на войне, но до сих пор альпинисты страхуются прусиком и дюльферяют со стенок. И, конечно же, скальные крючья. Самых разнообразных форм и размеров. Вбитый в трещину крюк с прикреплённой к нему при помощи карабина верёвки становился надёжным средством страховки. В крюк можно было встегнуть верёвочную петлю и встать в неё ногой. Или даже сесть. Крючьями можно было прикрепить себя к стенке и переночевать на полочке размером с половину письменного стола, не боясь во сне свалиться в пропасть.

Англичане и швейцарцы на всё это безобразие смотрели несколько свысока и называли молодых стенолазов экстремистами. Они оставались приверженцами чистого стиля: верёвка, перекинутая через плечо, в руке – ледоруб. Стенные маршруты, которые пролезали немцы и австрийцы, их не привлекали.

Вили Вельценбах, погибший в 1934 году на каракорумском восьмитысячнике, в двадцатые годы разрабатывает первую систему классификации маршрутов.

После проходждения в 1931 году северной стену Маттерхорна и четырьмя годами позже северной стены Гран-Жораса, из великих альпийских стен остаётся только Эйгер.

Северная стена Эйгера высотой 1800 метров представляет собой как бы вогнутую грудную клетку человека на вдохе – относительно пологие нижние склоны и вертикальные и даже отрицательные склоны в верхней части.

Белая Кобра

С верхней части стены на нижние склоны почти постоянно идут камнепады и лавины. Некоторый штришок к истории покорения Эйгернордвэнда добавляет железная дорога, которую проложили внутри горы в 1912 году. Таким образом, в левой - восточной - части стены появилось несколько окон станции Эйгервэнд, а в западной правой – крепкая деревянная дверь Штолленлох (Stollenloch, дословно – дыра в тоннель).

В 1924 и 1932 г.г. швейцарские гиды сделали две попытки штурма Эйгернорвэнда, но им удалось пролезть только первую четверть стены, самый простой участок.

Драма №1

Летом 1935 года в Гриндельвальд приехали два альпиниста из Мюнхена – двадцатичетырёхлетний Макс Седлмайер и Карл Мехрингер, который был старше своего напарника на два года. Оба, несмотря на молодость, уже были известны, как «восходители категории шесть», поэтому ни у кого не возникало сомнений о том, какую цель они себе поставили – конечно же Eigernordwand. Местные гиды сошлись в своей оценке: «Эти парни – сумасшедшие».

В течение недели альпинисты изучали стену в оптику. Мехрингер «сбегал» по простому западному склону на вершину, чтобы оставить там запас продуктов, а заодно разведать путь спуска на случай, если спускаться придётся в плохую погоду. Теперь они ждали только подходящего прогноза. 21 августа в три часа ночи баварцы выходят на стену. Они собираются пройти её за три дня, но продуктов несут с собой на шесть. Как только вышло солнце, Седлмайер и Мехрингер в хорошем темпе преодолевали первый скальный бастион, и на ночёвку устроились выше окон станции Эйгервэнд. Их маршрут пролегал левее, чем все последующие попытки, поэтому записку, которую они оставили на биваке, нашли только в 1976 году! Весь следующий день зрители наблюдали, как связка преодолевает очередной скальный пояс и первое ледовое поле. Первое ледовое поле – ледник на склонах стены, средняя крутизна 55 градусов. Для преодоления ледовых склонов в то время приходилось вырубать цепочку ступеней, страхуясь через т.н. морковки – тяжёлые стальные ледовые крючья, требующие для забивания много сил и особенную аккуратность.

Морковки - первые ледовые крючья

Ни ледобуров, ни ледовых молотков с хитроумными клювами тогда ещё не было. Даже передние зубья на кошках, которые позволяют либо обходиться более мелкими ступенями, либо не рубить их вообще, были изобретены Гривелем всего тремя годами ранее, и были крайне мало распространены.

Но к вечеру второго дня баварцы преодолели Первое поле и, найдя относительно защищённое от камнепадов место, устроились на очередной бивак.

На следующий день болельщики отметили, что темп продвижения баварской связки сильно упал. И с течением дня альпинисты лезли всё медленнее и медленнее. Иногда они подолгу сидели на одном месте. Пройдя очередной скальный пояс, Седлмайер и Мехрингер вышли на Второе ледовое поле, которое не только круче и в два раза длиннее первого, но вдобавок по нему постоянно молотят летящие сверху камни. Когда тяжёлые облака скрыли стену, альпинисты были ещё на Втором поле. Вечером пошёл дождь, подул сильный ветер, а после началась и гроза. Следующий день не принёс никаких изменений – всё так же хлестал дождь, дул ветер. Судьба восходителей, которые были на стене уже четвёртый день, оставалась неизвестной. Воскресное утро 25 августа принесло некоторое улучшение, и днём в небольшом разрыве облаков наблюдателям удалось увидеть две фигурки на Утюге – скальном участке между Вторым и Третьим ледовыми полями. Первый – скорее всего это был более сильный Седлмайер – выглядел неплохо, но второй явно проявлял признаки крайней усталости или травмы. После короткого прояснения, облака опять скрыли альпинистов, и шторм ударил с новой силой.

Месяцем позже немецкий пилот Эрнст Удет, совершая облёт вершины обнаружил чуть выше Утюга человеческое тело. С самолёта было не разглядеть, кто это был. Человек стоял на склоне по пояс засыпанный снегом, по словам пилота, казалось, он разговаривает со стеной. Это место назвали Бивак Смерти.

Бивак смерти

Все сошлись на том, что альпинисты умерли от истощения и переохлаждения. Ещё годом позже Генрих Седлмайер обнаружил тело своего погибшего брата чуть ниже окон Станции Эйгервэнд. Место, где нашли тело, находилось прямо под Биваком Смерти, и, видимо, было снесено лавиной. В 1962 г. Два швейцарских альпиниста нашли на Втором Поле тело Мехрингера.

Смерть двух баварцев вызвала большой резонанс. Сторонники нового стиля писали, что альпинисты были близки к цели, и ещё немного и это «стало бы очередной насмешкой над викторианским альпинизмом». Консерваторы говорили, что «на такой стене как Эйгернорвэнд все новомодные изобретения оказались бессильны». Руководство кантона Оберлэнд, в котором расположена вершина, запретила восхождение по северной стене Эйгера. Правда, через год оно было отменено, поскольку что-то запрещать экстремистам в такой ситуации было бесполезно. Местные гиды из Гриндельвальда, которых обвиняли в недостаточной квалификации для спасательных работ на Стене, говорили, что пора признать всем, что Эйгернорвэнд – это самоубийство. И пусть экстремисты проявляют своё геройство на каких угодно маршрутах, но только не на этой стене.

В 1935-м никто больше не пытался сделать попытку пройти Эйгернорвэнд, но ни у кого не было ни капли сомнения, что новые экстремисты вскоре появятся в Кляйне Шайдег.

Кляйн Шайдег и Белая Кобра

Драма №2

В мае следующего года под Эйгер приехали Ганс Тойфель и Альберт Хербст – оба были из Мюнхена и оба были друзьями погибших годом ранее баварцев. Настроены они были решительно. «Вы, швейцарцы, здесь беспомощны. Мы завершим дело», - заявлял Тойфель репортёрам. Сделав попытку найти тела погибших и проведя разведку нижней части маршрута, Альберт и Ганс уехали, с намерением вернуться в конце июня, когда маршрут будет в подходящем состоянии. А пока можно совершить несколько тренировочных восхождений. Кто знает, как сложилось бы их восхождение на Белую Кобру – ни то ни другой в Гриндельвальд не вернулись. При восхождении на северную стену Шнеехорна, Тойфель сорвался и сдёрнул своего напарника. Первый погиб, а второй был тяжело травмирован и доставлен в больницу швейцарскими спасателями.

Потом у подножия Стены появились Лулу Була (Loulou Boulaz) и Раймон Ламбер. Предыдущим летом эта связка прошла северную стену Гран-Жораса, которая считалась немногим проще Эйгернордвэнда. Это было всего третье прохождение маршрута, а Була стала первой женщиной, взошедшей по этой стене. Так что шансы у связки были неплохие, но, пройдя около 600 метров, они отступили, не дойдя до главных трудностей.

В июле свой базовый лагерь под стеной установили Вили Ангерер и Эдди Райнер - два опытных «бергштайгера» из Инсбрука.

Зная, с какими трудностями столкнулись Седлмайер и Мехрингер при преодолении первого скального бастиона, австрийцы начали искать другой путь к Первому ледовому полю. Им пришлось сделать несколько разведывательных выходов, но в конце-концов новый, более простой, путь был найден. К западу от Первого бастиона они обнаружили так называемый Разрушенный Бастион. После Разрушенного Бастиона шёл короткий, но сложный участок, который так и назвали «Трудная трещина». А дальше путь упирался в гладкую нависающую Красную Скалу, которая выглядела совершенно непроходимой.

Красная скала

Налево, к Первому ледовому полю вела крутая, восьмидесятиградусная, скала. Прямо наверх пути тоже не было. К тому же, погода начала явно портиться. Ангерер и Райнер спустились вниз с твёрдым намерением повторить попытку, как только улучшится погода. Под стеной они встретили ещё двух альпинистов, которые хотели попытать счастья на Эйгере. Это были военнослужащие германских горнострелковых войск Андерл Хинтерштоссер и Тони Курц.

Обоим было по 23 года, и у обоих в активе было по несколько первопрохождений шестой категории. Газеты тут же подняли обсуждение на тему: устроят ли немцы и австрийцы гонку на стене или же объединятся?

17 августа 1936 года погода прояснилась, прогноз на ближайшие три дня тоже был благоприятный, и альпинисты начали паковать вещи. Несколькими днями раньше Хинтерштоссер сорвался на разведывательном выходе и получил небольшую травму, но мысль об отказе от восхождения в голову ему даже не приходила. 18 августа в два часа ночи четвёрка Курц, Хинтерштойссер, Агнерер и Райнер, – всё-таки решив идти вместе – стартовали на Стену. На следующее утро те счастливцы, которым достался телескоп, смогли увидеть, как восходители медленно поднимаются, траверсируя влево, по Второму Ледовому полю...

Наблюдатели

Достигнуть Красной скалы им удалось без особого труда в первый же день. Однако здесь обнаружилось совершенно неожиданное препятствие.

Обойти скалу мешала отвесная совершенно гладкая плита шириной около 30 метров, пройти по ней траверсом не представлялось возможным. Тем не менее, выход был найден. Над гладкой плитой, нависал каменистый выступ. Хинтерштойссер, который из всех четверых был наиболее умелым скалолазом, добрался до него, вбил крюк и перекинул страховку. Страхуемый товарищами он сумел как маятник перелететь вбок на другую сторону, и закрепиться там. Остальные перебрались, держась руками за страховку Хинтерштойссера. Это был очевидный успех, который открывал путь к вершине Айгера. Однако именно в этот момент альпинисты совершили ошибку, сняв веревку, по которой прошли траверс. В принципе, никто из них не предполагал, что им придется возвращаться этим же маршрутом, и, уж конечно, никто не мог знать, что эта веревка была единственной возможностью вернуться назад.

После прохождения траверса Курц, Хинтерштойссер, Ангерер и Райнер начали восхождение по первому ледяному полю, начинающемуся на высоте в 1000 метров. Здесь помимо очевидных опасностей таких, как крутой склон и ветер, существовала еще одна, о которой никто не подозревал. Во второй половине дня, когда солнце приближается к верхнему краю Северной стены, лед на вершине начинает таять. Вместе с ним оттаивают мелкие куски скальной породы, которые дождем сыплются вниз. Несмотря на небольшие размеры они очень опасны, так как падают с большой высоты. В 30-е годы ни у кого из альпинистов не было защитных шлемов, восхождение совершали в толстых вязаных шапках. Тони Курц и Андреас Хинтерштойссер поднялись без осложнений, однако шедшему третьим в связке Вилли Ангереру небольшой камень попал в голову. Подтянув его наверх и остановив кровотечение, товарищи решили дальше не идти и заночевать. Взявшийся буквально ниоткуда небольшой камешек кардинальным образом изменил положение вещей. Теперь из четверых альпинистов один был ранен, а до вершины еще оставалось больше половины пути. Необходимо было решить, продолжать подъем или возвращаться. В семь часов утра на следующий день, все четверо двинулись дальше вверх, вскоре достигнув места, где начиналось второе ледяное поле шириной около 600 метров. Они рассчитывали пройти его как можно быстрее, за пять-шесть часов, достигнув "Бивуака смерти" - последней точки, до которой добрались в свое время Карл Мерингер и Макс Зедельмайер. Однако оказалось, что раненый Вилли Ангерер с каждым часом двигается все медленнее и медленнее. В итоге, к концу дня они все еще были на ледяном поле и вторую ночевку провели на льду.

Всем было ясно, что пройти ледяное поле нужно как можно быстрей. Погода могла в любой момент испортиться и запереть их на склоне. Именно так годом раньше погибли Мерингер и Зедельмайер. "Бивуак смерти", где был найден замерзший Зедельмайер, находился всего в нескольких десятках метров, как бы служа мрачным напоминанием. Двигаться дальше в таком медленном темпе было невозможно. На следующее утро Тони Курц и Андреас Хинтерштойссер оторвались от Ангерера с Райнером и быстро пошли вверх. Вероятно, своим немного агрессивным поведением они хотели увлечь своих товарищей за собой, заставить их собраться с силами. Однако результат оказался прямо противоположным. Вскоре стало ясно, что раненый Вилли Ангерер полностью выбился из сил. О восхождении не могло быть и речи, главным теперь стало спасти ему жизнь.

Альпинисты двинулись назад, однако спускаться с раненым, теряющим силы Ангерером оказалось так же сложно, как подниматься. Пройти второе ледяное поле назад получилось лишь к вечеру третьего дня. На следующий день Курц, Хинтерштойссер, Ангерер и Райнер спустились через первое ледяное поле к траверсу, который успешно преодолели по пути наверх. Траверс был единственной возможностью продолжить относительно безопасный спуск. Однако то, что оказалось возможным в одном направлении, было невозможно сделать в другом. С той стороны, где находились альпинисты, не нависало никакого уступа, поэтому было нельзя как в предыдущий раз вбить крюк и при помощи страховки перебраться на противоположную сторону.

Андреас Хинтерштойссер, который крепил страховку в первый раз, как никто другой знал, насколько это трудно. К этому добавилось еще одно осложнение: погода начала ухудшаться. Северную стену окутал туман, камни намокли и стали скользкими, кое-где уже намерз лед. Тем не менее, Хинтерштойссер попытался повторить успех: на протяжении почти пяти часов он безостановочно пытался пройти траверсом по мокрой гладкой скале шириной в 30 метров, чтобы закрепить страховку на другом конце, но каждый раз срывался. Только теперь все четверо поняли, какую ошибку совершили, сняв веревку, и тем самым отрезав себе путь назад. У альпинистов не осталось выбора - они должны были либо погибнуть на Стене, либо спускаться напрямик по отвесному склону высотой около 230 метров, дюльфером. В случае успеха они могли достигнуть карниза внизу, двигаясь по которому, дойти до штольни подземной железной дороги и спастись...

...Около 2 часов дня Андреас Хинтерштойссер, который шел первым, отвязал страховку, связывающую его с остальными, и стал вбивать последний крюк. И в этот момент на альпинистов неожиданно обрушилась лавина. Хинтерштойссера сразу же унесло в пропасть. Позднее его тело было найдено у подножия Айгера.

Лавина на Белой Кобре

Лавина сорвала со стены Тони Курца и Вилли Ангерера. Повиснув на страховке, раненый Ангерер со всего размаха ударился о стену и почти сразу же умер. Наверху удержался только Эдуард Райнер. Однако мощный и резкий рывок обязывающей его страховки, на которой внизу беспомощно повисли два его товарища, порвал ему диафрагму. По другим данным, Райнера удушила обвязка. Наконец, согласно третьей версии, натянувшаяся страховка прижала его к стене, где был острый каменный выступ, который раздавил ему грудь. Эдуард Райнер боролся и умирал около десяти минут. Тони Курц не пострадал. Он оказался висящим над пропастью. Внизу под ним был Ангерер, наверху - Райнер, оба мертвы...

Альберт фон Аллмен совершал обход железной дороги в тоннеле Эйгера. Это была его работа – следить за состоянием полотна и механизмов, смотреть не грозит ли тоннель обвалом. Около Штоленлоха была обустроена маленькая комната, где можно было отдохнуть и выпить чаю. Альберт знал, что четыре молодых альпиниста сейчас находядтся на стене, он знал, что у них серьёзные трудности. И смотритель решил выйти наружу – вдруг ему удасться что-нибудь увидеть. Он открыл массивные деревянные створки и оказался на стене. Вечерняя темнота, туман и дождь не давали рассмотреть хоть что-нибудь уже в нескольких метрах. Тогда фон Аллмен сложил руки рупором и крикнул. И очень удивился, когда сверху-слева до него донёсся ответный крик. Аллмен крикнул несколько раз, что спускаться надо сюда и пошёл ставить чайник. По его представлениям, альпинисты находились не больше, чем в ста метрах от Штолленлоха, и значит, скоро должны были появиться. Полтора часа спустя никто так и не появился, и смотритель заволновался. Он опять открыд дверь и тут же услышал: «Помогите! Все остальные умерли, я один остался жив! Пожалуйста, помогите мне!» Это кричал Тони Курц. «Я справа от тебя!» - ответил Альберт и вернулся в тоннель. Из тоннеля он позвонил на станцию Эйгерглетчер, которая находилась у подножия западного склона горы. Там, как было известно Аллмену, сейчас находилась киноэкспедиция, в составе которой – три опытных гида. Восхождение на Стену было официально запрещено властями, поэтому гиды были совершенно не обязаны рисковать, спасая нарушивших запрет. Но Ганс Шланеггер и братья Кристиан и Адольф Руби решили, что с запретами и отговорками они разберутся после, а сейчас надо попытаться спасти последнего оставшегося в живых восходителя. Специальным поездом они прибыли в Штолленлох и вылезли на Стену. После довольно сложного подъёма они оказались всего в паре сотне футов от Курца. Гиды сказали, что если Тони спустит им верёвку, то они передадут ему еду и всё необходимое. Но Курц не мог этого сделать – у него не было ни верёвки, ни крючьев, ни карабинов, ни молотка. К тому же, он потерял рукавицу, и его левая рука уже не действовала.

Гиды не могли сделать ничего, у них не было даже минимального набора необходимого снаряжения. Они сказали, что вернутся утром («Нет! Не бросайте меня! Я замёрзну здесь насмерть!» - кричал Курц) и вернулись в Штолленлох.

Когда через несколько часов они опять вышли на Стену, их было уже четверо – к ним присоединился опытнейший спасатель Арнольд Глаттхард. К их радости и немалому удивлению, Курц был жив и находился в сознании. Но проблема – как же до него добраться – никуда не ушла. Пролезть по нависающей скале, отделяющей немецкого альпиниста от спасателей, не было ни малейшего шанса. Курц настаивал, чтобы гиды прошли правее – там, где поднимались восходители, а потом по верёвке сдюльферяли к нему. На подъёме остались крючья – это сильно облегчит им задачу. А спуститься три-четыре верёвки для опытных спасателей не представит никакой трудности. Швейцарцы переглянулись: Тони сам не понимал, о чём он просил. Они были опытными гидами, они водили клиентов на достаточно сложные маршруты, они участвовали во многих спасательных работах. Но они не были экстремистами и никогда не проходили маршруты шестой категории. Пройти траверс Хинтерштоссера? Даже в хорошую погоду – это для них малореально, а сейчас, когда он покрыт слоем льда – это будет чистое безумие.

И тогда гиды предложили свой план: Курц поднимается у телу Ангерера и забирает задушившую того верёвку. Потом он поднимается к Райнеру и берёт его верёвку. Если их связать – этого должно хватить, чтобы достать от Курца до спасателей. Гиды привяжут к ней всё необходимое, и Курц по новой верёвке спустится к ним.

Спустя долгих шесть часов конец верёвки с привязанным к нему камнем показался из-за нависания. Спасатели быстро привязали к ней новую верёвку, крючья, карабины и молоток, и Курц вытащил груз наверх. Длины одной верёвки не хватало, чтобы Курц смог за один ход преодолеть расстояние до спасателей. Поэтому он связал две верёвки и начал спуск. Спускался он очень медленно, рывками. И вот, когда его ноги уже показались из-за перегиба, спуск прекратился. Измученный Курц допустил стандартную ошибку: узел которым были связаны верёвки, заклинило в карабине. Намертво. Что почувствовал Курц, когда злополучный узел остановил его буквально в одном шаге от спасения, я даже не берусь представить. Ещё какое-то время он пытался что-то предпринять, ещё Глаттхард попытался ему помочь, проделав рискованный трюк. Он встал на плечи одного из партнёров и попытался дотянуться до Курца. Он даже смог коснуться штычком ледоруба кошек Тони. Но это было уже всё. Неожиданное препятствие, когда спасение было уже так близко, высосало последние остатки сил. Какой-то неразличимый крик донёсся от него до гидов. «Что?» - переспросили они. «Со мной всё», - услышали они в ответ. Тони Курц - последний из четвёрки, пытавшейся штурмовать Эйгернордвэнд летом 1936 года - умер. Перед восхождением он сказал репортёрам: «Стена будет наша или мы умрём на ней». Он оказался прав. Его тело висело на стене, пока кто-то из гидов не перерезал верёвку ножом, прикреплённым к длинному шесту.

Оледеневшее тело Тони Куртца

А ненасытный огр-людоед продолжал собирать свой смертельный урожай: в 1957 году произошел новый несчастный случай - из четырех альпинистов, отправившихся по Северной стене, выжил только один. В 1967 году при попытке восхождения погибли четверо опытных альпинистов из ГДР. А в 2010 году на Северной стене Айгера вновь погибли два немецких альпиниста. Их гибель не менее трагична, чем гибель их предшественников.

Источники:

http://sevich.livejournal.com/172105.html

http://lenta.ru/articles/2010/08/07/nordwand/

http://www.risk.ru/users/tom/7698/

http://www.risk.ru/users/tom/7698/

Метки: кино альпинизм австрия германия горы драма Альпы правильное кино горные стрелки |

ОДЕРЖИМЫЕ |

Дневник |

Мерцал закат, как блеск клинка...

Считаю - это лучшее из того что есть у Высоцкого. В несколько непривычной аранжировке.

Рассказывает Станислав Говорухин: ...Последней из этого цикла была написана "Военная песня". С ней связана такая история.

Я прихожу в "Иткол" с ледника, грязный, уставший,- там часов шесть нужно было идти пешком,- Володи нет. На столе лежит черновик. Смотрю - новая песня.

Взвод лезет вверх, а у реки

Тот, с кем ходил ты раньше в паре.

Мы ждем атаки до тоски...

Я тут же опять надеваю рюкзак и спускаюсь в бар. Там сидят американские туристы и с ними - Володя. Он увидел меня, подбегает и говорит: "Слава, я такую песню написал! Пойдем в номер, я тебе ее спою." Я отвечаю: "Не могу, я шесть часов бежал, дай хоть попью." Хотя на такой высоте и происходит полное обезвоживание организма, пить я не очень хотел - я хотел его разыграть. Мы подходим к стойке, я выпиваю бутылку воды, беру еще одну. А он прямо приплясывает,- так ему хочется спеть новую песню.

- Хочешь,- говорит,- я ее тебе прямо здесь спою, без гитары? И начинает:

Мерцал закат, как сталь клинка,

Свою добычу смерть искала...

Я говорю:

- Постой, ты уже совсем как Остап Бендер, который всю ночь сочинял "Я помню чудное мгновенье", и только утром понял, что это кто-то уже сочинил до него.

- Что ты мелешь?!

- Как - что я мелю,- отвечаю,- это старая баксанская песня, еще военных лет.

- Что ты выдумываешь?!- закипает Володя.- Я написал ее сегодня!

- Ничего я не выдумываю,- говорю,- там еще есть припев... Хочешь, спою?

Я сейчас точно не вспомню, но там такие есть слова:

Отставить разговоры!

Вперед и вверх, а там...

Ведь это наши горы,

Они помогут нам.

Он говорит:

- Не может этого быть!- А сам даже побледнел.- Да что же это со мной происходит! Я думал, я сам написал эти строки,- они мне особенно нравились...

- Да ладно, Володя,- не выдерживал я,- я тебя разыграл.

Как он глянул на меня! Потом очень долго вспоминал этот розыгрыш."

Рабочий момент съемок фильма, фотографии альпиниста Геннадия Старикова участвовавшего в съемках фильма "Вертикаль", рабочее название фильма - Одержимые. Он опубликовал редкие фотографии со съемок.

http://www.risk.ru/users/phph-1/12214/#comments_list

I.

Ты снова здесь, ты собран весь,

Ты ждешь заветного сигнала.

А парень тот, он тоже здесь.

Среди стрелков из "Эдельвейс".

Их надо сбросить с перевала!

Альпийские горные стрелки , кто они? Что это за дивизия "Эдельвейс"?

В июле-августе 1942 г., горнострелковые части Германии вошли в высокогорные районы Кавказа. Наравне с уроженцами Германии в ее состав входили батальоны, в которых служили словацкие фашисты, финские стрелки, итальянцы, румыны, хорваты и «подаренные» генералом франко-испанские горные стрелки. Такой дивизии "Эдельвейс", как в песне В.С. Высоцкого, нет и никогда не было. Были горнострелковые части вермахта, носившие на горных кепи (бергмютце) металлическое или нашивное изображение цветка, и егерьские части носившие на кепи дубовые ветви. Эдельвейс не растет на Кавказе, поэтому наши бойцы, не зная как он выглядит, очень долго называли горных стрелков "Ромашки". В районе Эльбруса воевала 1-я Горно-стрелковая дивизия генерал-майора Хуберта Ланца. Ланц прославился тем, что лично водрузил нацистский штандарт на горе Олимп в Греции.

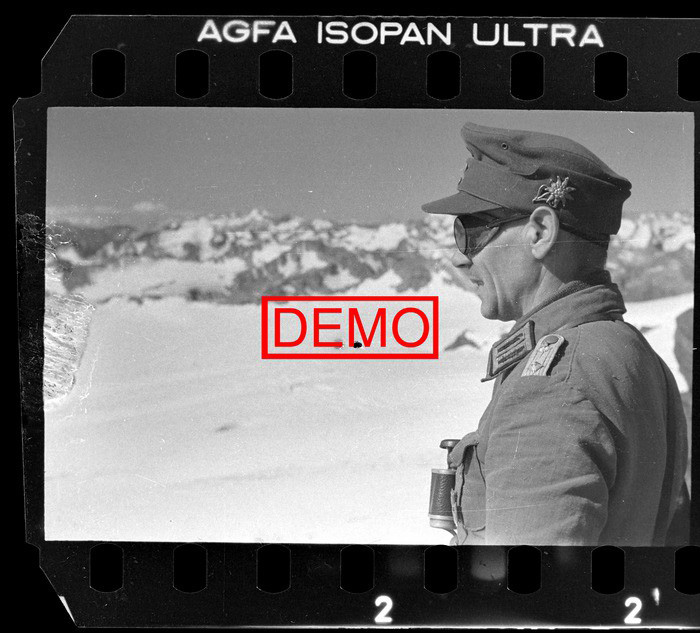

Генерал-Майор Хуберт Ланц.

Для поднятия на вершину Эльбруса немецких штандартов, была образована кампфгруппа из профессиональных альпинистов 1-й и 4 горно-стрелковых дивизий под управлением капитана(гауптмана) Хайнца Грота.

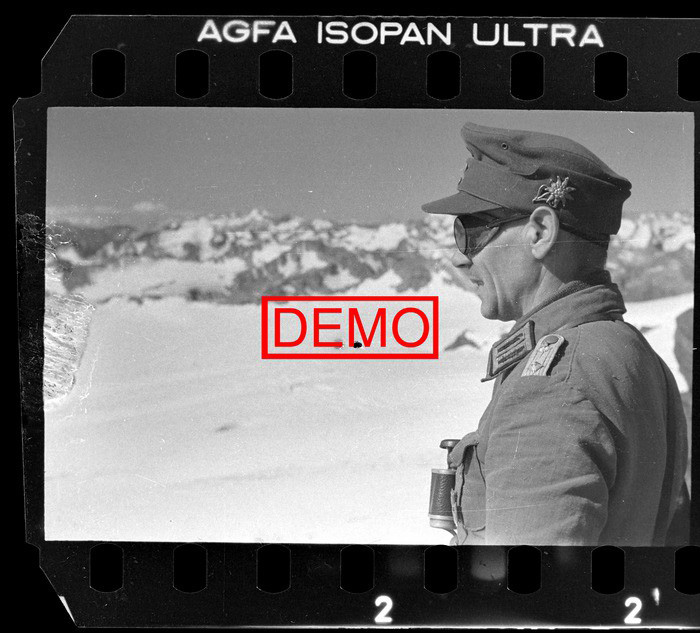

Гауптман Хайнц Грот

II.

А до войны вот этот склон

Немецкий парень брал с тобою!

Он падал вниз, но был спасен,

А вот сейчас, быть может, он

Свой автомат готовит к бою.

Вот отрывок из воспоминаний Хайнца Грота, рассказанных Е... :

"...За чаем капитан Грот рассказал, как летом 41-го, намотав на ледоруб белый шарф, отправился один к Приюту 11-ти — высотной альпинистской гостинице, расположенной на высоте 4200 метров над уровнем моря. Размахивая символом парламентёров, он пришёл в расположение советского воинского подразделения, державшего оборону в районе Приюта. На карте показал советскому лейтенанту, что его часть окружена и остаётся только тропинка, по которой пришёл он, капитан Грот. Лейтенант долго не раздумывал, собрал солдат и вольнонаёмных из Приюта, повариху с кухни. Через полчаса их и след простыл. Уже в наше время Е... нашёл в Нальчике ту самую повариху из Приюта 11-и. Она подтвердила правдивость рассказа капитана Грота."

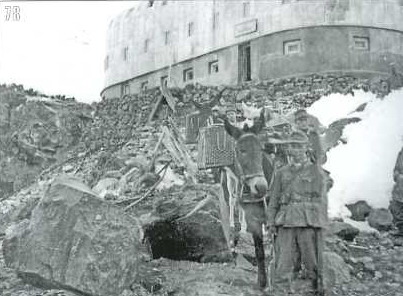

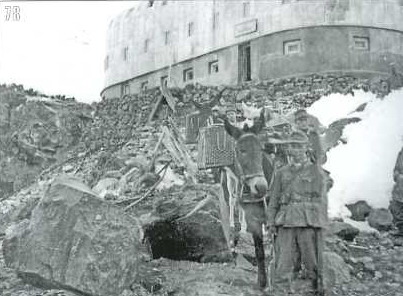

Приют 11 занятый немецкими горными стрелками

Приют и дизельхат, возле приюта часовой-егерь

Пулеметчик выше Приюта, левее Приюта легендарное "Ласточкино гнездо"

В 1942 году немцы на Приюте-11 сожгли паркет, и разорили метеостанцию, что не дожгли немцы, в 1998 году доделали при демократах.

Приют сейчас восстанавливают добровольцы за свой счет.

Кстати, в Приюте было правило, на входе снять ботинки и надеть огромные войлочные тапки, как в музее. В столовой Приюта на стенах висел гравированный в металле "Биль о правах".

Приют11, август1998 года

"…В горах Кавказа чуть ли не постоянно работали группы «альпинистов» из Германии тайно занимавшиеся топографическими съемками и разведкой военных объектов. Как впоследствии оказалось, эта работа проводилась немецкими разведчиками практически без помех и очень удачно.

Советские органы госбезопасности до сего времени упорно молчат о своем давнем серьезном поражении в борьбе с опытным противником. Зато многие ветераны Великой Отечественной войны, участвовавшие в ожесточенных и кровопролитных боях за кавказские перевалы, не раз отмечали, что у захваченных в плен и убитых немецких офицеров находили удивительно подробные карты Кавказских гор, где были указаны даже овечьи тропы через Марухский и Клухорский перевалы и все тропы у подножия Эльбруса..."

"...Франц Ходик. Имел сертификат проводника и преподавателя горноспасательного дела. Постоянно работал инструктором в альплагере «Адыл-су». За время пребывания в СССР трижды в разное время привлекался к судебной ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду. Весной 1941 депортирован в Германию. Призван в вермахт.

Ганс Бочек - работал в альплагерях Кавказа, преподавал в школе инструкторов. Арестован в апреле 1938 г. В декабре 1939 в Брест-Литовске передан Германии. Погиб во время войны солдатом вермахта."**

"... Генерал-лейтенант Карл Эглзеер,

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/E/EglseerKarl-R.htm

(командир 4-й горнострелковой дивизии с 25.10.1940г -21.10.1942г), в Первую мировую был в русском плену, в 36-м занимался на Кавказе альпинизмом, знал русский язык и основы нескольких местных диалектов. Более того, у него были кунаки-побратимы среди местного населения, поэтому неудивительно, что немцы могли пользоваться подробнейшими картами Приэльбрусья, где было отражено все, вплоть до мелочей."

** Ходик Франц (Hodik Franz), Бочек Ганс (Bochek Gans) - весьма сомнительные примеры. Оба состояли в Австрийском "Союзе обороны"(Schutzbund) созданной в 1923г, и после Февральского вооруженного восстания в 1934г (Гражданская война в Австрии - вооружённые столкновения между левыми (социал-демократическими) и правыми группировками 12—16 февраля 1934 года в городах Вена, Грац, Винер-Нойштадт, Брук-ан-ден-Мур, Штайр и Юденбург. С обеих сторон погибло и пропало без вести до 1600 человек), старясь избежать преследований и репрессий, как многие шуцбундовцы (да и просто люди опасавшиеся за свою судьбу) покинули Австрию и через сопредельные страны иммигрировали в третьи государства. В данном случае в СССР.

Одни считают их попавшими под волну репрессий, другие нет. И всё-таки.

Шуцбунд кишел провокаторами и агентами разведок, готовилась почва к аншлюсу. После депортации эти двое попали в вермахт. Хотя большинство депортированных обратно из СССР, на родине в Австрии получали статус неблагонадежных, и призыву в армию не подлежали. Это при том что: "... в отличие от прочих ультраправых режимов тех лет, австрофашизм опирался на прочную поддержку духовенства, и отрицал саму возможность иностранного (германского) влияния на политику Австрии." В общем, оставляю в тексте до выяснения обстоятельств.

III.

Взвод лезет вверх, а у реки -

Тот, с кем ходил ты раньше в паре.

Мы ждем атаки до тоски,

А вот альпийские стрелки

Сегодня что-то не в ударе.

"...Следует отметить, что характерная для немецкого командования тактическая шаблонность, в том числе и в войне в горах, приводила к серьезным поражениям. Так, после овладения Клухорским перевалом, подразделения 1-й горнострелковой дивизии продвигались на клухорском направлении, встретив сопротивление в районе выхода из Клухорского ущелья. 26-27 августа 1942 года немцы решили прорвать наши позиции, используя свой стандартный прием - комбинацию флангового обходного маневра и фронтальной, сковывающей атаки. Сковывать противника с фронта должны были боевая группа Хиршфельда и 3-й батальон 99-го полка. 2-й батальон 98-го полка должен был выполнять фланговый маневр. При этом немцы знали, что они не имеют численного превосходства над обороняющимися, и пошли на эту авантюру, рассчитывая встретить перед собой деморализованные части 394-й дивизии.

Обходной маневр был слишком глубоким, батальон немцев до начала фронтальной атаки сковывающей группы был контратакован советскими курсантами и практически полностью уничтожен. Фронтальные же немецкие атаки были легко отбиты."

Но бывало и совсем по другому:

"...Одновременно в Баксанской долине получившие подкрепления части Красной Армии втянулись в тяжелейшие бои за овладение "Старым Кругозором", "Ледовой Базой" и "Приютом Одиннадцати". Сражения происходили в суровых условиях наступающей в высокогорье зимы. В ходе этой операции 28 сентября произошел самый высокогорный бой Второй Мировой войны 102 человека (сводный отряд 214-го кавалерийского полка и 897-го горнострелкового полка под командованием лейтенанта Г. Григорьянца) атаковали позиции немцев на высоте 4200 м, приблизительно в 700 м от "Приюта Одиннадцати". В ходе двухчасового боя почти весь отряд погиб. Отойти удалось лишь четырем раненым, да и те наверняка были бы добиты немцами или замерзли, но были спасены отчаянной вылазкой малочисленного отряда лейтенанта А. Голобородько."

http://tyr-zo.narod.ru/otch/kavkaz/kras_kr3.html

IV.

Растет маленький, маленький эдельвейс,

На крутой, крутой скалистой высоте

В обрамлении снега, да снега и льда

Маленький драгоценный, драгоценный белый

Марш немецких горных стрелков, в ролике кадры пропагандистского фильма "Товарищи под знаком "Эдельвейс" снятые на склонах Кавказа.

V.

Где снега тропинки заметают,

Где лавины грозные гремят,

Эту песнь сложил и распевает

Альпинистов боевой отряд.

Советские военные альпинисты на Приюте-11 в 1943году.

"... Именно тогда впервые я услышал военную песню альпинистов. История ее такова. Альпинисты Грязнов и Коротаева с группой разведки поднялись на гребень вершины Донгуз-Орун над Баксанским ущельем. Там они решили оставить как памятку для «грядущих дней» гранату с запиской вместо детонатора. И осуществили задуманное." А.М. Гусев

http://www.alpklubspb.ru/ass/a81.htm

Первая попытка снять немецкие штандарты с Западной вершины, были предпринята ещё 16 сентября 1942 года, с помощью самолета. В первый полет пытались сбить их потоками воздуха от моторов, через нескольно дней "уложили" на вершину две бомбы по 100 килограмм. Неудачно. При пролете над вершиной 22 сентября после периода непогоды, разведчик-пилот отметил что штандартов не увидел. По всей видимости их снесло с вершины ураганом.

ПРЕДПИСАНИЕ

С группой командиров опергруппы в составе: политрука БЕЛЕЦКОГО, лейтенантов ГУСАКА, КЕЛЬС, старшего лейтенанта ЛУБЕНЕЦ, военслужащего. СМИРНОВА на машине ГАЗ-МКА-7-07-44 (шофер МАРЧЕНКО) выехать по маршруту Тбилиси – Орджоникидзе – Нальчик - Терскол для выполнения специального задания в районе Эльбруса по обследованию баз укреплений противника, снятию фашистских вымпелов с вершин и установления государственных флагов СССР.

Местным и партийным организациям просьба оказывать содействие начальнику группы, военинженеру 3 ранга ГУСЕВУ, необходимое для выполнения указан ных задач.

Зам. командующего войсками Закфронта

генерал-майор И.А. Петров

С 13 по 18 февраля 1943 г., в сложнейших зимних условиях были сняты с обеих вершин Эльбруса немецкие штандарты и водружены флаги Союза Социалистических Республик.

"— Эдельвейс в горах Кавказа не растет,— услышав об очередном поражении на юге России, сказал Гитлер. В этом он оказался совершенно прав."

Песня "Барбарисовый куст", сочиненная военными альпинистами в годы войны

Памятник героям обороны Приэльбрусья.

Считаю - это лучшее из того что есть у Высоцкого. В несколько непривычной аранжировке.

Рассказывает Станислав Говорухин: ...Последней из этого цикла была написана "Военная песня". С ней связана такая история.

Я прихожу в "Иткол" с ледника, грязный, уставший,- там часов шесть нужно было идти пешком,- Володи нет. На столе лежит черновик. Смотрю - новая песня.

Взвод лезет вверх, а у реки

Тот, с кем ходил ты раньше в паре.

Мы ждем атаки до тоски...

Я тут же опять надеваю рюкзак и спускаюсь в бар. Там сидят американские туристы и с ними - Володя. Он увидел меня, подбегает и говорит: "Слава, я такую песню написал! Пойдем в номер, я тебе ее спою." Я отвечаю: "Не могу, я шесть часов бежал, дай хоть попью." Хотя на такой высоте и происходит полное обезвоживание организма, пить я не очень хотел - я хотел его разыграть. Мы подходим к стойке, я выпиваю бутылку воды, беру еще одну. А он прямо приплясывает,- так ему хочется спеть новую песню.

- Хочешь,- говорит,- я ее тебе прямо здесь спою, без гитары? И начинает:

Мерцал закат, как сталь клинка,

Свою добычу смерть искала...

Я говорю:

- Постой, ты уже совсем как Остап Бендер, который всю ночь сочинял "Я помню чудное мгновенье", и только утром понял, что это кто-то уже сочинил до него.

- Что ты мелешь?!

- Как - что я мелю,- отвечаю,- это старая баксанская песня, еще военных лет.

- Что ты выдумываешь?!- закипает Володя.- Я написал ее сегодня!

- Ничего я не выдумываю,- говорю,- там еще есть припев... Хочешь, спою?

Я сейчас точно не вспомню, но там такие есть слова:

Отставить разговоры!

Вперед и вверх, а там...

Ведь это наши горы,

Они помогут нам.

Он говорит:

- Не может этого быть!- А сам даже побледнел.- Да что же это со мной происходит! Я думал, я сам написал эти строки,- они мне особенно нравились...

- Да ладно, Володя,- не выдерживал я,- я тебя разыграл.

Как он глянул на меня! Потом очень долго вспоминал этот розыгрыш."

Рабочий момент съемок фильма, фотографии альпиниста Геннадия Старикова участвовавшего в съемках фильма "Вертикаль", рабочее название фильма - Одержимые. Он опубликовал редкие фотографии со съемок.

http://www.risk.ru/users/phph-1/12214/#comments_list

I.

Ты снова здесь, ты собран весь,

Ты ждешь заветного сигнала.

А парень тот, он тоже здесь.

Среди стрелков из "Эдельвейс".

Их надо сбросить с перевала!

Альпийские горные стрелки , кто они? Что это за дивизия "Эдельвейс"?

В июле-августе 1942 г., горнострелковые части Германии вошли в высокогорные районы Кавказа. Наравне с уроженцами Германии в ее состав входили батальоны, в которых служили словацкие фашисты, финские стрелки, итальянцы, румыны, хорваты и «подаренные» генералом франко-испанские горные стрелки. Такой дивизии "Эдельвейс", как в песне В.С. Высоцкого, нет и никогда не было. Были горнострелковые части вермахта, носившие на горных кепи (бергмютце) металлическое или нашивное изображение цветка, и егерьские части носившие на кепи дубовые ветви. Эдельвейс не растет на Кавказе, поэтому наши бойцы, не зная как он выглядит, очень долго называли горных стрелков "Ромашки". В районе Эльбруса воевала 1-я Горно-стрелковая дивизия генерал-майора Хуберта Ланца. Ланц прославился тем, что лично водрузил нацистский штандарт на горе Олимп в Греции.

Генерал-Майор Хуберт Ланц.

Для поднятия на вершину Эльбруса немецких штандартов, была образована кампфгруппа из профессиональных альпинистов 1-й и 4 горно-стрелковых дивизий под управлением капитана(гауптмана) Хайнца Грота.

Гауптман Хайнц Грот

II.

А до войны вот этот склон

Немецкий парень брал с тобою!

Он падал вниз, но был спасен,

А вот сейчас, быть может, он

Свой автомат готовит к бою.

Вот отрывок из воспоминаний Хайнца Грота, рассказанных Е... :

"...За чаем капитан Грот рассказал, как летом 41-го, намотав на ледоруб белый шарф, отправился один к Приюту 11-ти — высотной альпинистской гостинице, расположенной на высоте 4200 метров над уровнем моря. Размахивая символом парламентёров, он пришёл в расположение советского воинского подразделения, державшего оборону в районе Приюта. На карте показал советскому лейтенанту, что его часть окружена и остаётся только тропинка, по которой пришёл он, капитан Грот. Лейтенант долго не раздумывал, собрал солдат и вольнонаёмных из Приюта, повариху с кухни. Через полчаса их и след простыл. Уже в наше время Е... нашёл в Нальчике ту самую повариху из Приюта 11-и. Она подтвердила правдивость рассказа капитана Грота."

Приют 11 занятый немецкими горными стрелками

Приют и дизельхат, возле приюта часовой-егерь

Пулеметчик выше Приюта, левее Приюта легендарное "Ласточкино гнездо"

В 1942 году немцы на Приюте-11 сожгли паркет, и разорили метеостанцию, что не дожгли немцы, в 1998 году доделали при демократах.

Приют сейчас восстанавливают добровольцы за свой счет.

Кстати, в Приюте было правило, на входе снять ботинки и надеть огромные войлочные тапки, как в музее. В столовой Приюта на стенах висел гравированный в металле "Биль о правах".

Приют11, август1998 года

"…В горах Кавказа чуть ли не постоянно работали группы «альпинистов» из Германии тайно занимавшиеся топографическими съемками и разведкой военных объектов. Как впоследствии оказалось, эта работа проводилась немецкими разведчиками практически без помех и очень удачно.