ќ“ ј¬“ќ–ј ƒЌ≈¬Ќ» ј: не соглашусь с тем, что у нас либеральное "богословие" не пустило корней. ”вы, пустило...

-ћетки

-–убрики

- јморализм, лжеверие, модернизм (1302)

- ѕолитика (705)

- Ќе вошедшее в другие рубрики (350)

- ѕравославна€ вера, благочестие (255)

- ѕротив иудейства (172)

- –ок-музыка (121)

-Ќовости

ƒжошуа аммингс: Ђѕусть этот случай станет свидетельством ѕравослави€, которое €сно объ€сн€ет, почему уничтожение идола Ч это христианский поступокї - (0)

—тату€ Ѕафомета, дважды установленна€ к –ождеству Ђ’рамом сатаныї у апитоли€ штата Ќью-√эмпшир, была дважды уничтожена неизвестными - (0)

онстантин инчев: Ђћолюсь за воинство ’ристово!ї - (0)

¬ Ўотландии прихожанин –усской ÷еркви, уволенный за отказ сн€ть крест на рабочем месте, выиграл дело о дискриминации - (0)

¬ »спании ввели уголовное наказание за попытку отговорить женщину от убийства нерождЄнного ребЄнка - (0)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписи с меткой модернизм

(и еще 863 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

"политкорректность" "половое воспитание" "толерантность" ƒеградаци€ аборты антон тарасюков атеизм беларусь большевизм война глобализм греци€ группа "алиса" дети дискусси€ донбасс европа жидовство израиль истори€ к. кинчев кавказ косово кощунство крым латинство легитимизм либерализм магометанство мигранты модернизм мои статьи монархи€ наркотики нацизм национализм о. александр шаргунов о. зосима(сокур) о. роман(матюшин) о. сергий(рыбко) оранжизм поучени€ проповеди протестантство рис-о с. худиев самостийничество сатанизм св€тые православной церкви секул€ризм сербы сионизм сми содоми€ сопротивление сталин стереотипы сша терроризм украина школа ювенальна€ юстици€

∆енский монашеский орден выступил против ... запрета на проституцию во ‘ранции |

¬≈Ќј. Ќепри€тие запрета на проституцию, введенного на прошлой неделе власт€ми ‘ранции и €вл€ющегос€ предметом дискуссий во мн. др. европейских странах, высказал австрийский женский монашеский орден «Solwodi».

««апрет на проституцию поставит женщин в нелегальное положение и тем самым усилит торговлю людьми, принуждение к проституции и сутенерство», — за€вила глава ордена сестра ѕатриси€ Ёрбер. ќколо 85 % проституток принуждают заниматьс€ проституцией. Ќеобходимо боротьс€ с этим принуждением, запрет ничего не даст, за€вила Ёрбер.

ќрден, занимающийс€ в ¬ене поддержкой бывших проституток и жертв торговли людьми, просит о финансовой поддержке, предоставлении жиль€ и предложений по образованию дл€ женщин группы риска.

ћногие из проституток в јвстрии €вл€ютс€ приезжими из ¬осточной ≈вропы, ита€ и Ќигерии. ќни проживают в стране нелегально и не имеют доступа к рынку труда и права на государственную поддержку. ѕо мнению представительницы ордена, развитые страны «апада должны помогать отсталым регионам, откуда идет поток женщин, в решении финансовых проблем и способствовать улучшению качества жизни. “акже предлагаетс€ изменить законодательство: проститутки должны быть застрахованы и регул€рно проходить медицинское обследование, а государство должно устанавливать правила работы публичных домов и уличной проституции.

Ќациональное собрание ‘ранции 4 декабр€ одобрило в 1-м чтении закон, классифицирующий проституцию как преступление, наказываемое штрафом. —огласно новому закону, работать проституткам можно, но пользоватьс€ их услугами нельз€. «а первое нарушение клиент заплатит 1.5 тыс. евро, если попадетс€ вновь – 4 тыс. евро.

«акон должны одобрить сенаторы и онституционный совет. ≈сли это произойдет, закон вступит в силу 1 июл€. ѕравительство планирует выделить 20 млн евро на трудоустройство проституток. »з этих денег будет выдел€тьс€ 343 евро ежемес€чного пособи€.

¬ др. странах ≈вропы продолжаютс€ дебаты о легализации/запрете проституции. ¬ частности, в √ермании, прин€вшей в 2002 г. один из самых либеральных законов в ≈вропе, легализовавший проституцию, консервативные политики жалуютс€, что страна превратилась в «бордель ≈вропы». ¬ јвстрии большинство экспертов высказываетс€ против абсолютного запрета на проституцию.

ћетки: ѕроституци€ деградаци€ модернизм латинство |

ќтче! прости им... –азмышлени€ по поводу новых переводов Ѕиблии |

ƒневник |

иприан Ўахбаз€н

—егодн€ читатель, знаком€щийс€ с христианством, оказываетс€ в ситуации, весьма отличной от той, с которой пришлось в свое врем€ столкнутьс€ старшему поколению. я говорю о труднодоступности —в€щенного ѕисани€. —егодн€ Ѕибли€ совершенно доступна. ≈е можно купить, вз€ть в библиотеке, скачать или читать онлайн в интернете. ќднако читател€ ждет не один текст, а несколько вариантов перевода, число которых все умножаетс€. — точки зрени€ светской это, возможно, неплохо. ћожно сказать: « аждый перевод открывает нечто свое, упущенное в другом. » не беда, если где-то перевод оказываетс€ неудачным. ѕроцесс идет!». ќднако картина выгл€дит иначе дл€ христианина. ƒл€ нас это – не более-менее случайный сборник литературных пам€тников, содержание которых интересно, конечно, но не жизненно важно. ƒл€ нас Ѕибли€ – св€щенный текст, от понимани€ которого напр€мую зависит наше спасение, и каждое слово Ѕиблии ценно дл€ нас именно как спасающее нас —лово Ѕожие. ¬ православной ÷еркви сознание ответственности за передачу буквы, смысла и духа ѕисани€ привело к сознанию необходимости перевода, максимально полно служащего основной цели – спасению. ѕосему ошибки перевода станов€тс€ здесь воистину смертельно опасны. Ёту ответственность должен сознавать каждый православный библеист, как бы ни было сильно его стремление к творчеству и вдохновенным поискам. ќн должен опасатьс€, как бы источник его вдохновени€ не оказалс€ отравленным. ќн должен понимать, что имеет единственный критерий, относ€сь к которому он не уклонитс€ от истины, не послужит орудием против спасени€ – —в€щенное ѕредание ÷еркви. сожалению, это удаетс€ с нашим библеистам далеко не всегда.

¬от на дн€х € прочел размышлени€ современного библеиста, доктора филологических наук ј. ƒесницкого о новых переводах Ѕиблии (http://www.foma.ru/perevodyi-novoj-ery.html). ќчень показательным показалс€ мне вот этот пассаж:

¬от на дн€х € прочел размышлени€ современного библеиста, доктора филологических наук ј. ƒесницкого о новых переводах Ѕиблии (http://www.foma.ru/perevodyi-novoj-ery.html). ќчень показательным показалс€ мне вот этот пассаж:

«Ќа месте не стоит не только наука, но и сам €зык. ƒаже очень хорошо известные слова ветшают и мен€ют свои значени€. ¬ нашей речи, например, слово “жертва” утратило вс€кое религиозное значение, так называют пострадавших во врем€ стихийных бедствий или войн. ј ведь библейска€ жертва означает не разрушение, а созидание отношений между Ѕогом и человеком. ак тогда поймет наш современник выражение “мирные жертвы” (оно встречаетс€ в —инодальном переводе)? —корее всего, как указание на погибших мирных жителей. Ќо речь идет о праздничном жертвоприношении и радостном пире.

»ли вз€ть слово “искушение”: в Ѕиблии это нечто, способное сбить человека с верного пути, а в €зыке современной рекламы – что-то очень при€тное и желанное. ѕо сути, вместо отрицательного значени€ у слова по€вилось положительное. “акое происходит посто€нно, уже в €зыке ѕушкина “прелесть” (особо сильное искушение) стала синонимом красоты и из€щества. стати, когда толкиновский √орлум в русском переводе называет кольцо “мо€ прелесть”, обыгрываютс€ оба значени€ это слова. Ќо слышит ли эту игру зритель или читатель?

» новые переводы нередко став€т своей целью “освежить воспри€тие” библейского текста. ¬о многих €зыках мира слово “фарисей” давно стало означать “циник и лицемер”, поэтому все евангельские обличени€ фарисеев выгл€д€т банальными. „тобы достичь желанного эффекта и показать всю остроту евангельских обличений, современные проповедники или даже переводчики иногда передают это слово как “духовный наставник, набожный человек”».

¬о-первых, мне представл€етс€ странным одобрение опыта современных проповедников и переводчиков замен€ть (иногда) слово «фарисей» словами «духовный наставник, набожный человек». ¬место €сно открытого в ≈вангелии понимани€ сути «фарисе€» (который €вл€етс€ и набожным человеком, и духовным наставником; но этим понимание не исчерпываетс€), понимани€, нуждающегос€, возможно, в экспликации в комментари€х проповедника или переводчика дл€ неподготовленного слушател€/читател€, нам предлагаетс€ просто потер€ть целостность видени€ €влени€. Ёто только затруднит воспри€тие действительного постижени€ сказанного в ≈вангелии о фарисе€х.

≈сть, впрочем, в цитируемом тексте еще более странные вещи.

¬от совершенно точна€, здрава€ мысль: «вз€ть слово “искушение”: в Ѕиблии это нечто, способное сбить человека с верного пути, а в €зыке современной рекламы – что-то очень при€тное и желанное».

» что? ¬есь ужас современной ситуации, когда искушение уже дл€ большинства людей считаетс€ при€тным и желанным, сводитс€ к проблеме изменений в €зыке? ’орошо бы так! ќднако нека€ непон€тна€ слепота не дает возможности автору продумать и продвинуть мысль свою до следующего, естественного, кажетс€, шага – посмотреть, а что именно сегодн€ считаетс€ «при€тным и желанным». јндрей —ергеевич! ƒа посмотрите же если не вокруг (может, ¬аш круг состоит из совершеннейших небожителей), то пр€мо на эту самую рекламу. » ¬ы увидите: при€тным и желанным дл€ нас рекламой предлагаетс€ как раз то, что точно называетс€ в ѕисании искушением. „увственные наслаждени€, похоть, порок – они и на €зыке Ѕиблии, и на €зыке современной рекламы называютс€ одним и тем же словом «искушение». Ќикакого серьезного изменени€ значени€ слова не произошло, а произошло гораздо более страшное – изменение отношени€ к «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской».

Ќо автор – хот€ не просто библеист, а православный человек! – не видит этой беды. ќн представл€ет дело так, будто проблема в банальном изменении значени€ знака...

ƒесницкий говорит, что слово «жертва» утратило вс€кое религиозное значение. Ёто очень верное наблюдение! «∆ертва» – уже непон€тно что такое. ”же мало кто понимает, что жертва только тогда жертва, когда есть жертвоприношение; что это нечто, св€занное неразрывно с ее принесением кем-то кому-то (или хот€ бы чему-то, во им€ чего-то). » уж совсем немногие понимают религиозное значение жертвы. —овременный человек таким образом лишаетс€ понимани€ самых важных вещей, о которых говорит —лово Ѕожие. » – главное – из сознани€ современного человека вытесн€етс€, вытравливаетс€ самое важное событие, самый центр, самое сердце истории человеческой – искупительна€ жертва ’риста. » что говорить об обычных наших современниках, когда даже некоторые православные (во вс€ком случае – номинально православные) богословы уже стесн€ютс€ говорить о жертве ’ристовой как жертвоприношении Ѕога – Ѕогу! „то же предлагает автор? »з статьи не вполне €сно. ќчень хочу наде€тьс€, что он предложит, если будет предлагать, хот€ бы заменить «мирна€ жертва» на «мирное жертвоприношение», а не пожертвовать €кобы обветшавшее слово – духу мира сего...

» совсем уж поразительную «попытку освежить воспри€тие» Ѕиблии € обнаружил при чтении комментари€ прот. онстантина Ѕуфеева к интервью, данному ј. ƒесницким редакции ∆ћѕ («ƒоктор ƒесницкий предприн€л попытку изгнани€ диавола из —в€щенного ѕисани€». http://www.blagogon.ru/digest/291/). ѕомимо прочего, о. онстантин приводит вот такой текст доктора:

«≈ще одно знаковое слово – еврейское “сатан”, которое означает “враг, непри€тель”. ќт него происходит и сатана, именно его использует и синодальный перевод во 2-й главе »ова. Ќо дух, которого мы видим там, не вполне похож на наши вполне усто€вшиес€ представлени€ о враге рода человеческого. Ётот дух вместе с “сынами Ѕожьими” €вл€етс€ пред Ѕогом, беседует с Ќим и спрашивает ≈го позволени€ прежде, чем что-либо с »овом сделать. ƒействительно ли в книге упом€нут диавол, враг рода человеческого, или это некий другой дух? “очно неизвестно. Ёто, в конце концов, поэтический текст, а не догматический трактат, от него трудно ожидать отточенности богословских формулировок. ѕоэтому —.—. јверинцев выбрал дл€ перевода слово “ѕротиворечащий”, а € – слово “¬раг”, то и другое пишетс€ с большой буквы как им€ собственное. “аким образом, читатель может сам решить, видеть ли в этом духе диавола или нет».

ќтец онстантин достаточно полно показал заблуждение автора. ћне и добавить почти нечего. „то тут скажешь?”вы, нашему библеисту (твердо позиционирующему себ€ православным, вопреки злобным проискам вс€ких «тупых православнутых») почему-то неизвестно известное ÷еркви совершенно точно… ƒоктор филологических наук, переводчик ѕисани€ не знает, видимо, что слово ὁ διάβολος (диавол) как обозначение «собеседника» Ѕога в книге »ова вз€то, вообще-то, из —ептуагинты, что употребл€лось многократно свв. отцами в толковани€х этого текста, а не есть поэтическое измышление переводчиков.

√адани€ ј. ƒесницкого («ƒействительно ли в книге упом€нут диавол, враг рода человеческого, или это некий другой дух?») достигают интеллектуального уровн€ гаданий одного забавного персонажа из анекдота:

— ѕоздравл€ем, ¬ы – папа, у ¬ас родилс€ ребенок!

— ј кто???

» действительно – а “ќ???

ѕереводы Ѕиблии – тема, касающа€с€ не только библеистов, но и всех «наших современников». ѕоэтому мы – современники – должны быть внимательны к тому, что это за переводы, и – что такое это «наше врем€». ћы – свидетели времени, когда искушение открыто объ€вл€етс€ при€тным и желанным, когда прелесть перестает восприниматьс€ как духовна€ опасность. ћы – свидетели времени, когда уже православные (во вс€ком случае – номинально православные) библеисты гадают, кто бы мог быть дух, спор€щий с Ѕогом об »ове, и теоретически обосновывают отказ от утвержденного ÷ерковью знакового слова.

—амое врем€ (не сказать ли: последнее врем€?) «освежить воспри€тие», однако и – самое врем€ пон€ть, как и чего воспри€тие надо «освежить».

ћетки: ћодернизм |

¬ Ўвеции пастор €вилась на службу в маске лос€ |

∆ители шведской провинции ¬ермланд, пришедшие в церковь послушать проповедь, были шокированы видом своего пастора - св€щеннослужительница по€вилась перед паствой в маске лос€.

¬ начале окт€бр€ в южной и центральной части Ўвеции начинаетс€ охота на лос€. ќднако прежде чем вз€тьс€ за ружь€, шведы отправл€ютс€ на традиционную проповедь, посв€щенную лосиной охоте.

Ќесколько дней назад 40 охотников вместе со своими семь€ми пришли в церковь провинции ¬ермланд и по традиции зан€ли свои места, ожида€ услышать привычную проповедь. ќднако собравшимс€ хватило нескольких минут, чтобы пон€ть - в этом году их ожидает сюрприз.

ƒело в том, что глазам верующих предстала странна€ картина: между дерев€нными скамь€ми многовековой церкви по€вилась пастор ћари€ арлссон (Maria Carlsson), на голову которой была надета плюшева€ маска лос€ с рогами. ѕока изумленные прихожане обменивались взгл€дами, св€щеннослужительница приступила к проповеди.

“я думала об этом на прот€жении нескольких мес€цев, - призналась позже ћари€. - я хотела как-то оживить службу, привнести что-то новое. я - единственный пастор в нашей провинции, получивший лицензию на лосиную охоту, поэтому мне хотелось, чтобы эта проповедь тоже стала единственной в своем роде. Ќедавно € прогуливалась по улицам города ”ппсала и вдруг увидела в магазине лосиную маску. “ут мен€ осенило и € пон€ла, что надо сделать”.

ак отмечает сайт The Local, новый образ проповедницы пришелс€ верующим по душе: они назвали “лосиную” проповедь одной из лучших.

“ћы все изр€дно повеселились, - говорит охотник, пришедший на традиционную проповедь. - Ёто, конечно, своеобразный подход к благословению, но главное, что така€ проповедь понравилась всем”.

ѕо словам арлссон, она готовилась к выступлению всю ночь. ѕравда женщина не репетировала свою речь, а пыталась научитьс€ передвигатьс€ в плюшевой маске. ѕастор бо€лась споткнутьс€ и упасть на глазах у своей паствы.

“Ѕыло довольно т€жело передвигатьс€ в таком виде, но мне очень хотелось провести проповедь от лица лос€ и призвать прихожан соблюдать осторожность во врем€ охоты. “акже € хотела объ€снить, что мы должны быть благодарны за все Ѕожьи творени€, даже если они, в частности охота, выгл€д€т довольно мрачно”, - сообщила ћари€.

ћетки: ѕротестантство модернизм деградаци€ |

ѕроцитировано 1 раз

ƒиалог между ¬атиканом и католиками-традиционалистами зашел в тупик |

Ѕ≈–Ћ»Ќ. ƒиалог о возвращении Ѕратства св. ѕи€ X в лоно атолической ÷еркви зашел в тупик по причине курса «открытости» по отношению к др. религи€м, проводимого ѕапой ‘ранциском и «либеральных» позиций ¬атикана по др. вопросам. ќб этом за€вил в интервью Spiegel online «главный догматист» католиков-традиционалистов в √ермании ћатиас √аудрон.

«ћногие говор€т, что ÷ерковь будет расти, если будет более открытой. Ќо если бы это было так, то люди бы массово шли в протестантские церкви», - за€вил лефеврист в интервью, данном по случаю 50-летнего юбиле€ основани€ объединени€ консервативных католиков «Coetus Internationalis Patrum».

«¬о врем€ понтификата ѕапы Ѕенедикта XVI создалось впечатление, что критика II ¬атиканского собора возможна. —ейчас же все выгл€дит так, что никака€ критика не допустима. јрхиепископ √ерхард ћюллер как префект онгрегации вероучени€ отвечает за диалог с нами. ќн нас не любит. — тех пор, как он в –име, он действует против нас», - утверждает √аудрон.

атолическа€ ÷ерковь в √ермании «рухнет» через 15-20 лет, и причиной тому – слишком низкое число св€щеннических рукоположений и падение количества верующих, за€вил √аудрон.

√аудрон раскритиковал высказывани€ ѕапы о гомосексуальности и использование веры в качестве идеологического инструмента. √аудрон считает позицию ѕапы по отношению к гомосексуализму «противоречивой»: «ѕапа утверждает, что исповедует учение атолической ÷еркви. ÷ерковь считает гомосексуализм грехом. Ќо слова ѕапы произвели впечатление, что нет ничего плохого в том, чтобы быть гомосексуалистом. »ли € придерживаюсь учени€ и не одобр€ю гомосексуализм, или € принимаю его. Ќо тогда € - не католик».

√аудрон также назвал «очень проблематичным» высказывание ѕапы ‘ранциска о люд€х, стрем€щихс€ «чрезмерно “обезопасить” вероучение». “аких людей ѕапа назвал «упорно ищущими потер€нное прошлое, имеющими статическое и ретроспективное видение» и «таким образом низвод€щим веру до идеологии». √аудрон, комментиру€ свою позицию, сказал: «≈сли единственна€ догматическа€ “безопасность” состоит в утверждении, что Ѕог стал человеком, € считаю, это совсем немного».

‘акты канонизации ѕап »оанна XXIII и »оанна ѕавла II св€щенник-традиционалист назвал «сомнительными». «„то касаетс€ канонизации »оанна XXIII, тогда следует “канонизировать” де€ни€ собора, который он инициировал. ѕапа »оанн ѕавел II создал впечатление, что все религии равны. Ќо это не так», - за€вил √аудрон.

ћетки: Ћатинство модернизм |

¬ ¬ј“» јЌ≈ ћќ√”“ ѕќя¬»“№—я ∆≈Ќў»Ќџ- ј–ƒ»ЌјЋџ |

ѕапа –имский ‘ранциск не отвергает идею назначать женщин кардиналами, сообщает »нтерфакс.

Ќекоторые католические круги, особенно немецко-австрийские, давно поддерживают подобные планы, но сейчас сам понтифик намерен пойти на такой шаг.

ак отмечает историк Ћучетта —караффиа, женский "кардиналат" был бы "мощной революцией, всколыхнувшей позицию недовери€ и непонимани€, которую значительна€ часть духовенства занимает по отношению к женщинам".

12 сент€бр€ по инициативе швейцарской женщины-теолога ’елен Ўунгель Ўтрауман в »нтернете было опубликовано воззвание, отправленное также папе ‘ранциску, в котором содержитс€ вопрос о том, "не наступило ли врем€ совершить исторический поворот в сторону назначени€ женщин-кардиналов".

ѕодписи под этим документом быстро прибавл€ютс€. —реди подписантов - теологи обоих полов из целого р€да европейских стран.

"Ѕольше половины членов ÷еркви - женщины, - говоритс€ в воззвании, - но с этим большинством обращаютс€, как с меньшинством... ј все-таки существуют монахини, женщины-теологи, женщины, выполн€ющие ответственные задачи внутри ÷еркви - в области благотворительности, просвещени€, политики, волонтерства, - но не приобщающиес€ к процессу прин€ти€ решений".

¬опрос о доступе женщин к кардинальскому сану поднимал в но€бре 1996 года архиепископ италь€нского города ‘оджа ƒжузеппе азале, пользовавшийс€ доводами, очень похожими на те, к которым теперь прибегают реформаторы.

ћетки: Ћатинство феминизм модернизм |

ѕапа отлучил св€щенника, защищавшего однополый Ђбракї и женское св€щенство |

—»ƒЌ≈…. ѕапа –имский ‘ранциск отлучил от ÷еркви бывшего католического св€щенника √рега –ейнолдса из јвстралии, который защищает гомосексуальный «брак» и рукоположение женщин, пишет InfoCatólica со ссылкой на австралийские —ћ».

Ѕывший св€щенник был запрещен в служении в 2011 г. архиепископом ћельбурна, но продолжал публично служить и даже основал группу под названием «Inclusive Catholics», выступавшую за более полное включение гомосексуалистов в жизнь ÷еркви и легализацию гей-«брака». ¬ 2012 г. был открыт канонический процесс против –ейнолдса в св€зи с его неповиновением.

Ѕывший св€щенник в ответ на отлучение за€вил, что «в прошлом это действительно был серьезный акт, но в насто€щее врем€ церковна€ иерархи€ потер€ла доверие и уважение». ѕо его словам, он не чувствует вины, поскольку «оказалс€ в этой ситуации, жив€ в согласии со своей совестью», и считает, что рукоположение женщин и гомосексуальный «брак» не идут в разрез с христианскими нормами жизни.

јрхиепископ ћельбурна ’арт по€снил, что –ейнольдс отлучен от ÷еркви не только за проповедь против учени€ ÷еркви, но и за про€вление непослушани€ и проведение богослужений после его запрещени€.

ћетки: —одоми€ модернизм латинство |

ѕј“–»ј–’ »–»ЋЋ ѕ–»«¬јЋ –≈Ўј“№ ѕ–ќЅЋ≈ћ” Ќ≈ѕќЌ»ћјЌ»я ÷≈– ќ¬Ќќ—Ћј¬яЌ— ќ√ќ я«џ ј Ѕ≈« Ћ»“”–√»„≈— ќ… –≈‘ќ–ћџ |

ѕатриарх ћосковский и все€ –уси ирилл за€вил о невозможности отказа от использовани€ церковнослав€нского €зыка в богослужении и призвал работать с теми людьми, которые его не понимает, сообщает —инодальный информационный отдел –ѕ÷.

«ћы не можем вот так вз€ть тумблером повернуть и перевести на русский €зык», — сказал —в€тейший ѕатриарх, отвеча€ в ходе встречи со студентами высших учебных заведений —моленской области на вопрос о замене церковнослав€нского €зыка на русский в качестве €зыка богослужебного.

ѕредсто€тель –усской ѕравославной ÷еркви подчеркнул, что така€ замена затруднительна в силу особенностей церковнослав€нского €зыка, и указал на то, что русский €зык не может адекватно передать все оттенки смысла, заключенные в текстах, написанных на церковнослав€нском.

«ƒаже глагольные формы, существующие в слав€нском €зыке, отсутствуют в русском. ¬от пон€тие аориста, Ёто, как в английском €зыке, прошедшее врем€, которое до сих пор имеет место быть. ¬от текст вам приведу: "Ѕог √осподь и €вис€ нам. Ѕлагословен гр€дый во им€ √осподне". ѕо-русски это будет: "Ѕог и √осподь, который €вилс€ нам". «начит, сейчас ≈го уже больше нет. ќн €вилс€ нам и потом ушел. ј "Ѕог и √осподь и €вис€ нам" – это аорист, он дает нам продолжающеес€ врем€. Ќо ќн никуда не ушел, ќн вместе с нами. Ёто, конечно, филологическа€ тонкость, но как перевести это на русский €зык?», — объ€снил ѕатриарх ирилл.

—в€тейший ѕатриарх заметил, что некоторым люд€м трудно понимать тексты на церковнослав€нском €зыке. ƒл€ них ѕредсто€тель предложил расшир€ть и развивать внебогослужебную де€тельность ÷еркви. ѕо его мнение, участие молодежи, котора€ интересуетс€ ѕравославием, но не понимает по-церковнослав€нски, в меропри€ти€х, организуемых в рамках внебогослужебной де€тельности, помогло бы ей ближе познакомитьс€ с богослужебным €зыком, русской духовной культурой и облегчить процесс присоединени€ к ÷еркви.

«„то такое внебогослужебна€ де€тельность? ј это собрани€. Ќи одного слова по-слав€нски, всЄ в современной стилистике, в современной культуре, то, что привычно и пон€тно любому другому человеку. ѕроходит так полгода, а может год. » человек, который посещает такого рода зан€ти€ — он становитс€ человеком церковным, и в храме он начинает все понимать», — заметил ѕатриарх.

«“ак без литургической реформы, без противосто€ни€ поколений мы можем абсолютно спокойно решить эту задачу. Ќо дл€ этого наши св€щенники должны работать в этом плане. Ёто сейчас категорическое требование ѕатриарха ко всей ÷еркви», – заключил ѕатриарх ирилл.

ћетки: —в€тейший ѕатриарх ирилл модернизм |

√Ћ”Ѕќ »≈ „”¬—“¬ј » Ѕ»ЅЋ≈…— ќ≈ ќ“ –ќ¬≈Ќ»≈ |

ƒневник |

»звестный борец с апартеидом, лауреат нобелевской премии мира, отставной англиканский ≈пископ ƒезмонд “утунедавно за€вил: «я бы отказалс€ пойти в гомофобный рай. Ќет, € бы сказал извините, € бы больше предпочел пойти в другое место. я бы не стал поклон€тьс€ Ѕогу, который €вл€етс€ гомофобным, и это мое очень глубокое чувство». ≈го слова — как и следовало ожидать — были с радостью подхвачены и растиражированы, как пример, ни много ни мало, «истинного христианства». „то же, они во многом показательны — и характерны дл€ того либерального христианства, которое гор€чо желают продвинуть журналисты и политики, как правило, далекие от какой-либо религии вообще.

ќднако попытки совмещать либеральную политическую позицию с христианcкой верой — или даже выводить эту позицию из ’ристианства — порождают р€д непреодолимых противоречий. ’ристианин — а особенно служитель ÷еркви — получает свой статус не от себ€, но от “радиции, к которой он принадлежит. „еловек может стать известным писателем, или успешным бизнесменом, или политиком, или олимпийским чемпионом, своими личными усили€ми. Ётот будет статус, которого он добилс€. ак политик, ƒесмонд “уту имеет полное право говорить то, что считает нужным — статуса политика он добилс€ сам.

Ќо статус ’ристианина — тем более, статус св€щенника или ≈пископа — это то, что люди получают от ÷еркви, к которой они решают присоединитьс€. ѕочему-то многие упускают это из вида, но ’ристианство — это религиозна€ традици€, котора€ существует уже почти двадцать веков. —тать ’ристианином — это значит присоединитьс€ к этой “радиции. —тать ’ристианским служителем — значит наставл€ть других от ее имени. ѕодчеркнем это — ≈пископ поставл€етс€ не на то, чтобы делитьс€ своими соображени€ми, или отстаивать свои политические идеалы, или возвещать свои глубокие чувства, но на то, чтобы учить народ вере ÷еркви, котора€ его поставила.

’ристианска€ “радици€ — со времен ’риста и јпостолов, и даже еще раньше, со времен ¬етхого «авета, провозглашала совершенно определенные взгл€ды на этику в области пола. ≈сли человек считает эти взгл€ды ложными и вредными — это, конечно, можно обсудить, но дл€ начала надо сказать, что говорить от имени этой “радиции такой человек не может.

ћожно считать, что христианска€ ÷ерковь лгала все эти долгие века, объ€вл€€ грехом то, что грехом (в свете последней политической моды) не €вл€етс€, но тогда нельз€ претендовать на то, чтобы выступать в роли ≈пископа, то есть преемника этой самой “радиции. ћожно говорить «€ охотнее пойду в ад» - это очень готично, романтично и байронично, и производит неотразимое впечатление на аудиторию определенных газет — но странно при этом объ€вл€ть себ€ служителем этого самого Ѕога.

ƒругой парадокс, который тут возникает — это то, что некоторые грехи получают в либеральном богословии привилегированный статус. јпостол пишет, что «ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пь€ницы, ни злоречивые, ни хищники - ÷арства Ѕожи€ не наследуют (1 ор.6:9,10)». ќднако никаких инвектив против «алкофобного» или «блудофобного» Ѕога мы не слышим, и никаких за€влений об отказе поклон€тьс€ Ѕогу, который осуждает обычный блуд, пь€нство или другие грехи. ћы уже знаем, что если мужчина бросает жену, чтобы жить с другим мужчиной, его, по либеральным стандартам, можно ставить во ≈пископы (см. пример ƒжина –обинсона). ќбратное было бы «гомофобией». Ќо тогда возникает вопрос — а если мужчина бросает жену ради другой женщины, он все еще грешит? ¬ообще, обычные, «гетеросексуальные» блудники, они все еще блудники? ќни все еще ÷арства Ѕожи€ не наследуют? ≈сли в их отношении заповедь все еще в силе, то за что им така€ дискриминаци€? ј, например, пь€ницы — они все еще должны пока€тьс€? (“от же ƒжин –обинсон проходиллечение от алкоголизма) (...)ѕочему «дискриминаци€» всех остальных грешников допустима, и только дл€ одной категории надо сделать исключение? Ќа каком основании? Ќа том, что прочие грешники не смогли создать себе эффективного политического лобби?

≈ще одна особенность либерального богослови€ — апелл€ци€ к чувствам. «Ёто мое очень глубокое чувство» - весьма характерные слова. ƒл€ оправдани€ любой, самой экстравагантной позиции больше не нужно ссылатьс€ ни на ќткровение, ни на разум — достаточно утвердить ее высшим авторитетом «своего чувства». ƒл€ того, чтобы быть правым, либералу достаточно чувствовать себ€ правым. “ипична€ консервативна€ стать€ в англо€зычном интернете состоит из доводов; типична€ либеральна€ — из восклицаний. онсерватор пытаетс€ убедить своих читателей; либерал стараетс€ их эмоционально завести.

” нас в –оссии либеральное богословие пока не пустило корней; хот€ среди американских православных уже есть, хот€ и немногие, но печальные примеры. Ќо учитыва€ общую тенденцию, мы наверн€ка с ним столкнемс€. » тут надо будет руководствоватьс€ не «глубокими чувствами», а ќткровением и разумом. (ј. Ѕелозерский)

ћетки: —одоми€ модернизм |

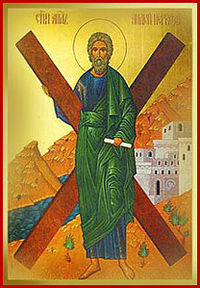

ѕосещение апостолом јндреем ѕервозванным –усской земли. принесению в –оссию креста апостола јндре€ ѕервозванного |

ƒневник |

ќдной из основ предани€ о посещении –усской земли апостолом јндреем ѕервозванным служит свидетельство ќригена о —кифии как о его апостольском уделе. ≈всевий есарийский вводит это свидетельство в свою «÷ерковную историю» как вполне достоверное.

ќдной из основ предани€ о посещении –усской земли апостолом јндреем ѕервозванным служит свидетельство ќригена о —кифии как о его апостольском уделе. ≈всевий есарийский вводит это свидетельство в свою «÷ерковную историю» как вполне достоверное.

«¬ житии апостола јндре€ ѕервозванного, составленном ≈пифанием ћонахом [в IX веке. — –ед.], сообщаетс€, что во врем€ 3-го путешестви€ апостол, пройд€ по ёжному и ¬осточному ѕричерноморью, достиг рыма и немалое врем€ провел в ’ерсонесе (PG. 120. Col. 215–260). Ёто житие пользовалось большим авторитетом во всех ѕравославных ÷ерквах, в конце XI века по€вилс€ его слав€нский перевод. роме того, на –уси было создано оригинальное сказание о посещении апостолом јндреем ѕервозванным русских пределов — “—лово о про€влении рещени€ –ускы€ земл€ св€таго апостола јндре€, како приходил в –усь”... —оглаcно этому тексту, апостол јндрей ѕервозванный, прибывший из —инопы в орсунь (’ерсонес), узнал о близости ƒнепровского усть€ и “въсхоте поити в –имъ”; подн€вшись вверх по ƒнепру, он благословил место будущего иева, а затем отправилс€ на север, в землю словен, где позднее возник Ќовгород» (ѕравославна€ энциклопеди€, ћ., 2000. “. II, c. 373).

ѕреп. Ќестор Ћетописец, «писавший в конце XI века, поместил в своей летописи рассказ, что ѕервозванный апостол из ’ерсонеса доходил рекою ƒнепром до гор киевских, благословил их, водрузил на них св€той крест и предсказал ученикам своим, что “на сих горах восси€ет благодать Ѕожи€, имать град велик быти и церкви многи Ѕог воздвигнути имать”; а потом, продолжа€ свой путь, достигал до самого Ќовгорода и до вар€гов. ¬ начале рассказа летописец выразилс€: “якоже реша” — и тем пр€мо указал на его источник — предание. Ёто предание могло быть письменное, и преподобный Ќестор мог воспользоватьс€ им в числе других письменных пам€тников древности, на которые подобным же образом иногда ссылалс€. ј что о св€том апостоле јндрее существовали в письмени сказани€, очень близкие к тому, какое передал нам летописец, за это отчасти ручаетс€ наход€ща€с€ в одной из оксфордских библиотек древн€€ греческа€ рукопись, из которой издан только небольшой отрывок о путешествии св€того апостола јндре€ в стране антропофагов, или людоедов, полагаемый древними географами в глубине –оссии. Ќо гораздо веро€тнее на основании выражени€ Ќестора €коже реша можно полагать, что преподобный летописец воспользовалс€ преданием устным, которое могло сохранитьс€ в наших странах с самого начала христианской эры, хот€ ими почти беспрерывно владели €зыческие народы — готы (в III в.), гунны (в IV и V), хазары (в VII и VIII) и другие. »бо, как скоро увидим, в некоторых южных област€х –оссии, едва ли не со времен самого апостола јндре€, посто€нно поддерживалось христианство до полного водворени€ его в нашем отечестве, и самые эти €зыческие народы мало-помалу принимали у нас св€тую веру в III, IV и последующих веках. ѕри таких обсто€тельствах сказание о первой и притом апостольской у нас проповеди как о событии важнейшем дл€ местных христиан естественно должно было переходить из рода в род, от отцов к дет€м и соблюдатьс€ со всею заботливостью как св€тын€, пока не достигло, наконец, по прин€тии христианства киевскими слав€нами (в 866, 957 и 988 гг.) самого сердца –оссии — иева, а здесь и слуха Ќесторова» (ћитр. ћакарий (Ѕулгаков). »стори€ –усской ÷еркви. ћ., 1994–1997, с. 95–96).

«ћысль о путешествии св€того јндре€ даже во внутреннейшие области –оссии, хот€ и не так раздельно, как у нашего летописца, заключаетс€ и в некоторых... извести€х греческих: например, в известии Ќикиты ѕафлагона, по словам которого св€той благовестник протек не только все южные области и города нашего кра€, прилежавшие ѕонту ≈вксинскому („ерному морю), но и все страны севера, конечно, по направлению от этого ѕонта; а еще €снее — в известии Ќикифора аллиста (XIV в.), который, хот€ позднее нашего летописца, но мог пользоватьс€ одинаковыми с ним древними источниками. ” аллиста читаем, что св€той јндрей доходил со своею проповедию до страны антропофагов и пустынь скифских. Ќо эти пустыни, по описанию древних, находились приблизительно в нынешних ’арьковской, урской и “амбовской губерни€х. ј под страною антропофагов разумелась страна, котора€ лежала во глубине нынешней ≈вропейской –оссии, в соседстве меланхленов, обитавших, по √еродоту, в 800 верстах от „ерного мор€ к северу, в соседстве фиссагетов, будинов, агафирсов и номадов, простиравшихс€ по нынешней ¬еликоруссии и Ѕелоруссии до Ѕалтийского мор€ и далее к северу» (выделено нами.— –ед). (ћитр. ћакарий (Ѕулгаков). »стори€ –усской ÷еркви. ћ., 1994–1997, с. 96–97).

¬ 1621 году в иеве состо€лс€ —обор восстановленной православной иерархии с митр. »овом (Ѕорецким) во главе по вопросу о мерах защиты ѕравославной ÷еркви и ее благоустроении. ¬ де€нии —обора сказано: «ѕоелику св€той апостол јндрей есть первый архиепископ онстантинопольский, патриарх вселенский и апостол –усский, и на иевских горах сто€ли ноги его, и очи его –оссию видели и уста благословили... то справедливым и богоугодным будет делом восстановить торжественно и нарочито праздник его. ¬оистину –осси€ ничем не меньше других народов, ибо и в ней проповедал апостол» (ѕравославна€ энциклопеди€, ћ., 2000. “. II, c. 374).

апостольскому веку относ€тс€ и страдани€ св€тых мучеников-слав€н ≈нена, Ќирина и ѕина (в нашем церковном календаре это свв. мученики »нна, ѕинна и –имма, пам€ть их 20 €нвар€). «Ёти св€тые были из —кифии, из северной страны, ученики св€того апостола јндре€. ќни учили о имени ’ристовом, и многих из варваров обратили к правой вере, и крестили» (ћитр. ћакарий (Ѕулгаков). »стори€ –усской ÷еркви. ћ., 1994–1997, с. 103).

Ћиберальные церковные историки и публицисты, например игумен ѕетр (ћещеринов), утверждают, что само происхождение ѕредани€ об ап. јндрее датируетс€ X веком. Ќа самом деле X веком нужно датировать не происхождение этого предани€, а его раскрытие или обнародование. ѕо всей видимости, ѕредание об ап. јндрее было преподано равноапостольному кн. ¬ладимиру и прочим кн€зь€м и вельможам русским первосв€тителем иевским ћихаилом и греческим духовенством, непосредственно совершавшим крещение киевл€н. Ќе случайно в тропаре св€т. ћихаилу говоритс€ следующее: «днесь пророчествие во јпостолех ѕервозваннаго исполнис€: се бо на сих горах возси€ благодать, и вера умножис€…» —ледовательно, если бы –усь принимала крещение не в X, а например в VIII или VII веке и т.д., то в этом веке уже неким другим св€тителем было бы раскрыто и преподано вышеуказанное ѕредание, об апостольском происхождении которого свидетельствуют приведенные в данном пункте сведени€.

ћетки: —в€тые ѕравославной ÷еркви модернизм |

ѕодтверждено право ÷еркви устраивать свою внутреннюю жизнь согласно каноническим правилам |

Ѕольша€ палата —трасбургского —уда вынесла решение в пользу –умынии и –умынской ѕравославной ÷еркви …

9 июл€ 2013 года опубликовано определение Ѕольшой палаты ≈вропейского суда по правам человека по делу «ѕрофсоюз «ƒобрый пастырь» (Sindicatul Pastorul cel bun, є 2330/09) против –умынии, сообщает сайт ѕредставительства –усской ѕравославной ÷еркви в —трасбурге. ¬ерховна€ инстанци€ ≈—ѕ„ отменила решение третьей секции —уда от 31 €нвар€ 2012 года и встала на защиту принципа автономии религиозных организаций от государства (≈вропейска€ конвенци€ прав человека, ст.9). ¬ новом решении признаетс€ право государства отказывать в юридической регистрации антиканоническим структурам в составе канонической ÷еркви. “ем самым было подтверждено право –умынской ÷еркви устраивать свою внутреннюю жизнь согласно каноническим правилам без вмешательства государственных органов на стороне антиканонических групп.

9 июл€ 2013 года опубликовано определение Ѕольшой палаты ≈вропейского суда по правам человека по делу «ѕрофсоюз «ƒобрый пастырь» (Sindicatul Pastorul cel bun, є 2330/09) против –умынии, сообщает сайт ѕредставительства –усской ѕравославной ÷еркви в —трасбурге. ¬ерховна€ инстанци€ ≈—ѕ„ отменила решение третьей секции —уда от 31 €нвар€ 2012 года и встала на защиту принципа автономии религиозных организаций от государства (≈вропейска€ конвенци€ прав человека, ст.9). ¬ новом решении признаетс€ право государства отказывать в юридической регистрации антиканоническим структурам в составе канонической ÷еркви. “ем самым было подтверждено право –умынской ÷еркви устраивать свою внутреннюю жизнь согласно каноническим правилам без вмешательства государственных органов на стороне антиканонических групп.ѕредыдущее решение ≈вропейского суда по правам человека по делу «ѕрофсоюз «ƒобрый пастырь» против –умынии было вынесено 31 €нвар€ 2012 года. “огда международна€ судебна€ инстанци€ признала, что отказ румынских властей регистрировать профсоюзную организацию св€щеннослужителей –умынской ѕравославной ÷еркви, созданную вопреки каноническим правилам, противоречит свободе собраний и создани€ ассоциаций, гарантированной статьей 11 ≈вропейской конвенции по правам человека. роме того, румынское государство должно было выплатить «профсоюзу» св€щенников 10 тыс€ч евро. ¬ конце апрел€ 2012 года –умыни€ оспорила это решение и направила апелл€цию в Ѕольшую палату —уда, котора€ была прин€та к рассмотрению.

ѕредставительство –усской ѕравославной ÷еркви при —овете ≈вропы следило за рассмотрением данного дела. ¬ сотрудничестве с »нститутом государственно-конфессиональных отношений и права (ћосква) оно подготовило юридический анализ решени€ ≈—ѕ„ от 31 €нвар€ 2012 года. 7 июн€ 2012 года в —трасбурге в —овете ≈вропы прошел семинар «јвтономи€ ÷еркви в недавних постановлени€х ≈вропейского суда по правам человека». ¬ меропри€тии, собравшем юристов из различных европейских стран прин€ли участие представитель ћосковского ѕатриархата при —овете ≈вропы игумен ‘илипп (–€бых) и доктор юридических наук ».¬.ѕонкин, директор »нститута государственно-конфессиональных отношений и права.

ѕозже ѕредставительство ћосковского ѕатриархата в —трасбурге выступило в качестве третьей стороны в разбирательстве румынского дела в Ѕольшой палате ≈—ѕ„. Ёто позволило от лица –усской ѕравославной ÷еркви внести юридический вклад в поддержку братской –умынской ѕравославной ÷еркви и –умынии, вставшей на сторону свободы канонической ÷еркви определ€ть свой внутренний пор€док. ќсновные аргументы ћосковского ѕатриархата изложены в официальном судебном решении Ѕольшой палаты от 9 июл€ в разделе: «”частники с третьей стороны». —трасбургские судьи обратили внимание на два аргумента, представленных –усской ÷ерковью: «ћосковский ѕатриархат настаивает на специфическом характере отношений внутри иерархии, котора€ существует в религиозных сообществах, и на высокой степени ло€льности, которую предполагают эти отношени€. √осударство должно гарантировать религиозным организаци€м, в силу их автономности, исключительную компетенцию принимать решени€ об организации своих структур и о своих внутренних нормах функционировани€».

роме того, в решении учитываетс€ следующее замечание, представленное ћосковским ѕатриархатом: «‘ундаментальным элементом де€тельности св€щенников €вл€етс€ исполнение религиозного служени€, и это служение не может быть абстрактно и искусственно сведено к рабочим отношени€м, регулируемым светскими нормами. —огласно ћосковскому ѕатриархату, невозможно в практическом плане распространить сферу приложени€ светского законодательства на религиозные организации, и подобное приложение приведет такие организации, включа€ –усскую ѕравославную ÷ерковь, к неразрешимым проблемам».

»з государств на стороне –умынии в данном деле выступили √реци€, ћолдова, ѕольша и √рузи€.

“ем не менее, в новом решении ≈—ѕ„ сделан р€д оговорок, которые вступают в противоречие с пониманием автономии религиозных организаций, выраженном в предыдущих решени€х —уда. “ак, Ѕольша€ палата «считает, что, несмотр€ на особенности своего положени€, члены клира исполн€ют свою миссию в рамках трудовых отношений, соответствующих статье 11 онвенции» (п.148), а также, что «в момент вступлени€ в клир, члены профсоюза не соглашались отказатьс€ от права на создание профсоюза» (п.146). ѕри этом —уд совершенно игнорировал предоставленную ему информацию о том, что при вступлении в клир св€щенник подписывает прис€гу на верность —в€щенноначалию и каноническому пор€дку ÷еркви.

сожалению, —уд также выразил согласие с возможностью светскими судами рассматривать конфликты внутри клира по вопросам канонического пор€дка. ¬ данном случае —уд отклон€етс€ от предыдущей практики, котора€, например, была выражена в решении по делу ‘ернандес ћартинес против »спании от 15 ма€ 2012 года: «требовани€ принципа религиозной свободы и нейтральности преп€тствуют государству углубл€тьс€ в изучение необходимости и пропорциональности в разрешении спора», если «природа спора имеет строго религиозный характер».

ѕрин€тое 9 июл€ решение Ѕольшой палаты €вл€етс€ компромиссом, который отражает разделение мнений внутри —уда по поводу взаимодействи€ общества и религиозных организаций. Ќапример, шестеро судей, включа€ председател€ —уда, составили особое мнение, в котором они утверждают, что создание профсоюза без благословени€ —в€щенноначали€ не наносит вреда ÷еркви.

Ќапомним, что 4 апрел€ 2008 года группа из 35 православных св€щеннослужителей и мир€н («группа 35-ти»), работающих в митрополии ќлтении (юго-западный регион –умынии), предприн€ла попытку создать профсоюз «ƒобрый пастырь» без благословени€ прав€щего архиере€. —огласно проекту устава его цель состо€ла «в представлении и защите профессиональных, экономических, социальных и культурных прав и интересов клириков и мир€н, членов профсоюза, в их отношени€х с церковной иерархией и ћинистерством культуры и культов –умынии». 22 ма€ 2008 суд первой инстанции города райова разрешил юридическую регистрацию профсоюза.

јрхиепископи€ райова обжаловала прин€тое решение в суде, ссыла€сь на то, что создание данного профсоюза не было благословлено епископом, а потому противоречит уставу –умынской ѕравославной ÷еркви, зарегистрированному в органах власти. 11 июл€ 2008 года суд департамента ƒолж (Dolj) аннулировал юридическую регистрацию профсоюза. ѕосле этого 30 декабр€ 2008 года «группа 35» подала жалобу в ≈вропейский суд по правам человека.

≈сли румынское государство предпочло не вмешиватьс€ во внутренние отношени€ между св€щеннослужител€ми и архиере€ми, которые регулируютс€ каноническими правилами, то —трасбургский суд первоначально определил такое невмешательство незаконным и потребовал защитить свободу св€щенников на создание профсоюза. “аким образом, суд нарушил автономию религиозных организаций, гарантированную внутренним законодательством и международным правом. — точки зрени€ современного светского права данный прецедент означал бы допустимость произвольных суждений светских властей о внутренней жизни религиозных общин. — церковной точки зрени€ это означало бы замену евангельских принципов на мирские начала в церковной общине.

¬нутри ѕравославной ÷еркви выработаны механизмы и способы решени€ нестроений в церковной жизни. √лавные ориентиры в разрешении конфликтов прописаны в —в€щенном ѕисании, канонических правилах, решени€х церковных соборов, в писани€х св€тых отцов. «√руппа 35-ти» предложила решать возникающие внутри ÷еркви проблемы с помощью светских методов, которые предполагает работа профсоюза, - давление и юридические процедуры. ¬несение данных начал в церковную жизнь привело бы к превращению св€щенников в социальных работников, которые будут считать, что их де€тельность регулируетс€ профсоюзными правилами, а не евангельскими требовани€ми и церковными канонами. »менно об этой опасности говоритс€ в за€влении пресс-службы –умынского ѕатриархата от 1 феврал€ 2012 года в св€зи с решением —трасбургского суда от 31 €нвар€ 2012 года.

—оздание профсоюза, действуемого без попечени€ епископа, может привести к по€влению таких форм де€тельности духовенства, которые несовместимы с совершением —в€тых “аинств, проповедью слова Ѕожи€ и духовным окормлением мир€н. “ак, в уставе профсоюза предполагаетс€ «организаци€ митингов, демонстраций и забастовок» (пункт 3.2 литера j) или «соблюдение предусмотренных законом соглашений относительно отпуска и официальных праздников» (пункт 3.2, литера с). ѕоследнее может означать, что субботы и воскресени€, первый и второй дни —в€той ѕасхи, –ождества ’ристова и ѕ€тидес€тницы, а также другие официальные праздники в –умынии, которые совпадают с религиозными праздновани€ми, должны быть выходными дн€ми дл€ членов профсоюза.

—огласно общеприн€той практике, св€щенники, также как государственные чиновники и военнослужащие, не имеют права участвовать в политике, разворачивать экономическую де€тельность, напр€мую или через посредников принимать участие в других формах объединений, также типа «профсоюз», чтобы оставатьс€ беспристрастными и полностью вовлеченными в служение на общее благо людей. ѕолучив благодать от Ѕога через архиерейское рукоположение, св€щенник служит Ѕогу и ÷еркви. «»щите же прежде ÷арстви€ Ѕожи€ и правды ≈го» (ћф. 6, 33). —в€щеннослужитель – от диакона до ѕатриарха – призываетс€ к жертвенному служению, а это всегда св€занно с ущемлением своих интересов, тратой физических и духовных сил, отказом от поиска личного комфорта. Ѕолее того, мир€не стрем€тс€ к пастыр€м, полагающим жизни свои за них (»н. 10, 11).

ѕрофсоюз, независимый от иерархии, ставит себ€ в независимое положение от других св€щенников и мир€н, то есть от ѕолноты ÷еркви. ¬ ÷еркви есть свои стандарты сочетани€ иерархии и соборности. Ќадо сказать, по уровню человеколюби€ и снисходительсности они нередко выше, чем светские стандарты гуманизма. ѕомимо развити€ епархиальных собраний и общецерковных соборов, в ѕравославной ÷еркви есть механизмы установлени€ справедливости в отношени€х между св€щеннослужител€ми в случа€х конфликтов. Ѕезусловно, в годы государственного атеизма функционирование многих институтов в ÷еркви было затруднено или вообще невозможно, а потому они только сейчас выстраиваютс€, и верующие учатс€ ими пользоватьс€. Ќапример, в –усской ÷еркви начала развиватьс€ система церковных судов. роме того, действует ћежсоборное присутствие, где представители различных служений в ÷еркви могут обсуждать актуальные вопросы церковной жизни и готовить проекты документов дл€ —в€щенноначали€.

¬ своем решении от 31 €нвар€ 2012 года ≈—ѕ„ про€вил непонимание сакрального характера ÷еркви и св€щенства, специфики взаимоотношений св€щеннослужителей и св€щенноначали€, что привело к рассмотрению последнего в качестве работодател€, а св€щеннослужителей в качестве наемных работников. ќднако суд €вл€етс€ светским и не в его компетенции определ€ть, что есть сакральное. ¬ то же самое врем€ суд должен признавать за верующими право на организацию своей жизни согласно тому пор€дку, который они считают сакральным. »менно в этом праве суд отказал верующим –умынской ѕравославной ÷еркви. Ёто нарушение напр€мую затронуло права всех православных, а также последователей других религиозных общин в ≈вропе. —уд посчитал, что светска€ инстанци€ может выступать арбитром во внутрецерковных делах с позиции норм светского права и тем самым нарушать свободу верующих. ¬ новом решении ≈—ѕ„ частично исправил свою позицию.

ћетки: ≈вропа секул€ризм модернизм |