|

Лезгафт

Понедельник, 27 Января 2025 г. 07:57 (ссылка) Лезгафт

Понедельник, 27 Января 2025 г. 07:57 (ссылка)

Это цитата сообщения robot_marvin Оригинальное сообщение

Хорошо расставлены все точки над i в вопросе об Аляске

У Шимова в комментах забавный спор по Аляске (https://t.me/shimoff_rail/5634). "Патриот" кипятится на "врага", который пытается растолковать оному, что шансов на удержание той земли не было, и поэтому приняли рациональное решение Аляску продать.

Спору этому много десятилетий, и он поддерживается незнанием широких масс (и даже нежеланием знать) истории освоения Сибири и Дальнего Востока. История Европы в мелких деталях им кажется гораздо романтичней, нежели копошение вокруг дальних стылых земель, которые не стоят внимания. Обычный для столичного российского человека евроцентризм, им многие болеют. С Аляской же вообще наворотили глупой мифологии.

А что в реальности было? Почему продали? Если очень коротко, то:

- Российская Империя не владела Аляской как коронной землёй, она передала это право Русско-Американской компании - коммерческому обществу, которое было заинтересовано в основном в извлечении прибыли и доходе акционеров,

- Поэтому никакого планомерного заселения и освоения этой громадной земли не велось: почти все сводилось к добыче каланов, китов, моржовых бивней и т.п.

- Русское население туда не привлекалось, несмотря на аграрное перенаселение Европейской России к середине XIX века, этому мешало крепостное право и полное отсутствие государственных льгот и стимулов - поэтому жизнь в Русской Америке была уделом чудаков и фриков, типа Баранова,

- Закономерный итог: к 1860 году население Аляски состояло из 35 тыс. аборигенов - алеутов и тлинкитов и всего лишь около 1200 подданных Империи (ок. 800 великороссов, и по 200 финнов и малороссов)*. Но что такое тысяча человек на территории в 1 млн. кв. км и среди враждебной массы индейцев? Если что, тлинкиты жгли Ново-Архангельск (ныне - Ситка, штат Аляска) дважды и дружили с представителями РАК сильно "не очень", поскольку РАК выбивала их кормовые ресурсы,

* - потомки от смешанных браков русских граждан и алеутов, с которыми, в отличии от индейцев, у сотрудников РАК были добрососедские отношения, имели права на гражданство РИ (в официальных документах фигурировали как "креолы"), этим правом большинство "креолов" воспользовалось, но их было, по самым оптимистичным оценкам, не более 2500 человек.

- Золото на Аляске открыли до продажи, а не после - ещё в 1858-59 гг., и туда постепенно пошли старатели-нелегалы, которые быстро стали проблемой для русских властей,

- После окончания Крымской войны (1856) и Гражданской войны в Америке (1865) судоходство англичан и особенно американцев в тех районах усилилось в десятки раз, и по численности они стали превышать русских. В общем - удержать этот край шансы были минимальны, и царь Александр II это отлично понимал, равно как и Муравьев-Амурский.

Поэтому после Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров было решено осваивать новые 1,5 млн. территории вдоль Амура и Приморья, которые отжал (ну не отжал, скорее получил в подарок, Внешняя Маньчжурия была личным владением Циньского императора) у Цинской династии Муравьев, а колонию РАК - продать. Потому что новые территории прилегали к Сибири непосредственно, а Аляска была логистически изолирована и с мизерным населением в тысячу русских. Аляску, по сути, обменяли на южный Дальний Восток.

Такая вот история. Никакой "злонамеренности царизма" в ней нет, а есть трезвый и рациональный расчёт.

А если бы... Читать далее...

Good-nature

Пятница, 28 Июля 2023 г. 19:08 (ссылка) Good-nature

Пятница, 28 Июля 2023 г. 19:08 (ссылка)

28 июля 2023 года

В последнее воскресенье июля Русская Православная Церковь отмечает праздник Крещения Руси. В США главные торжества по этому поводу традиционно пройдут в Свято-Владимирском храме-памятнике в городе Джексон в штате Нью-Джерси. О том, как будет отмечаться это событие, а также о том, почему оно важно для Русской Америки, порталу Православие.Ru рассказал заместитель настоятеля храма протоиерей Сергий Ледковский.

Читать и смотреть фотографии: https://pravoslavie.ru/155096.html

lj_varandej

Суббота, 15 Октября 2022 г. 19:43 (ссылка) lj_varandej

Суббота, 15 Октября 2022 г. 19:43 (ссылка)

Уналашка, Ситка, Форт-Росс; алеуты, тлинкиты, кашайя; Иркутск, Якутск, Благовещенск и святыни далёкой Москвы - что объединяет всё это с тихой сибирской деревенькой Анга (800 жителей) в 20 километрах от показанного в прошлой части Качуга в верховьях Лены? Конечно же, судьба земляка - на излёте 18 века здесь родился Иван Попов, он же Иоанн Вениаминов, он же святитель Иннокентий Московский, наследием которого стали Благовещенск, Храм Христа Спасителя и лес на Алеутских островах. Я ехал сюда посмотреть на его 300-летнюю избушку, а обнаружил то, чего в глуши никак не ожидал увидеть.

В Качуге нет сетевых такси, а местные берут за 20 километров до Анги то ли 600, то ли 800 рублей, ссылаясь на то, что там очень плохая дорога и они вообще согласны ехать чисто чтобы вам помочь, так как машину чинить выйдет дороже. Зная, какая дорога за Качугом дальше на север, им даже веришь... но денег жалко, да и зачем же тогда мужиков напрягать? Мы взяли такси до околиц райцентра и стали ловить попутку. Вскоре нас подхватил праворульный драндулетик, состоянием и содержимым кузова похожий на старые добрые "Жигули", и в компании доброго сельского дядьки мы поехали на восток. Кругом тянулись поля и луга, за которыми виднелись крыши деревенек: Верхоленье - одна из последних "сибирских пашен", обжитых русскими людьми ещё с 17 века, но в отличие от столь же изобильных уголков Ангары и Илима, сюда не дошёл Гидрострой.

2.

Под колёсами, между тем, шуршал почти идеальный асфальт, даже получше, чем на большей части Качугского тракта. Тарифы таксопарка, равно как и легенды таксистов, кажется, просто слегка устарели: Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия открылся в Анге всего-то в 2017 году как совместный проект "церкви и области" (по словам водителя), которым явно был известен афоризм про непростые отношения храмов и дорог. О том же, кому паломники, туристы и селяне обязаны возможностью ездить тут без ухабов и пыли, напоминают деревянные часовни и кресты:

3.

Кадр выше снят, кажется, близ деревни Малые Голы на полпути, а кадр ниже - на стыке Анги и её длиннющего присёлка Рыкова:

4.

Деревни эти небогаты и полны заброшенных домов, но всё же что-то неуловимое, незыблемо-сибирское, отличает их от призрачных в своём упадке деревенек Средней полосы или Русского Севера:

5.

Ну а дом святителя тут даже не сказать, чтоб уникален - 200-300-летние избы, срубленные, быть может, ещё теми, кто пришёл сюда пешком с Вологодчины и Приуралья, мелькают у дороги тут и там. Их облик очень характерен - маленькие, вросшие в землю, изначально может быть даже курные, они строились до того, как в обиход русских крестьян вошла пила, и потому под самый конёк сложены из брёвен:

6.

У более молодых изб на уровне чердака брёвна сменяются досками, а на окнах - резные наличники в бело-голубых тонах:

6а.

Ангара, Ангоя, две Анги (другую я показывал год назад в Приольхонье) - в байкальской стороне это буквально одно из самых распространённых названий. С эвенкийского "анга" переводится примерно как "щель" - этим словом тунгусы называли и пасть животного, и речной каньон. Каньонами, возможно, Большая Анга и течёт в горах Байкальского хребта почти параллельно Лене, и хотя в равнинной части это речка тихая и маленькая, именно после её устья Лена становится хотя бы в паводок судоходной.

7.

Анга стоит на двух берегах, но капитальный мост между ними построили лишь в 1996 году. Правее моста (кадр выше) видна укатанная в сайдинг школа и высокая деревянная церковь, отмечающая нашу цель, а низинка у речки была в 18-19 века известна Поповские Утуги - запомните её! Левее моста - венчающий скопление изб деревянный Дом культуры:

8.

К ДК и тяготел ещё 5 лет назад центр селения - тут и мемориал Победы, самой красивой частью которого я бы назвал высокие ёлки:

9.

И "Крестьянский торговый дом" с характерными деревянными кружевами - удивительно, но так выглядят все магазины этой сети (!), существующей с 1999 года в Качугском районе:

10.

Новый центр Анги манит за кривыми заборами:

11.

Вокруг старинной избы в 2013-17 годах образовался целый мемориальный комплекс с десятком построек, осматривать который можно несколько часов. Издали его доминанта - Иннокентьевская церковь, однако фактически главное здание комплекса - хорошо заметный на кадре выше Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия, сруб которого вмещает новый дом культуры, музей, гостиницу на полсотни постояльцев да офис всего этого великолепия. Первым и приятным сюрпризом стал сам масштаб мемориала: созданный уже по окончании золотого века ЖЖ, он не успел стать достоянием трэвел-блоггеров, по сайту КПЦ же ни за что не догадаешь о том, что здесь встретит что-то более солидное, чем новодельная церковь и вечно закрытый музей, ключ к которому надо спрашивать в церковной лавке. Из слабости сайта же обнаружился и второй сюрприз, на этот раз неприятный: выходной у КПЦ не только понедельник, но и вторник, на который и пришёлся наш визит. И в населённом пункте покрупнее это бы значило лишь запертую дверь и хмурого сторожа, однако в глухой деревне большинство сотрудников Культурно-просветительского центра приезжают сюда из Иркутска вахтами, живут здесь же, и в те дни, когда нет посетителей, всё равно на рабочих местах. Охранник позвал директора, мы показали директору рекомендательные письма от проекта "Живое наследие" при Общественной палате РФ, и вскоре к нам спустилась девушка-экскурсовод с приятным голосом...

12.

Большая часть Иннокентьевского мемориала расположена на зелёном, идеально постриженном холме. Справа - старая изба и новая церковь, левее виднеется звонница над руинами старой церкви, а домики справа вдоль лестницы... расскажу о них позже, а пока что запомните ещё и их!

13.

Первым делом мы поднялись в храм Святителя Иннокентия (2013-17) - издали почти типовая деревянная церковь из оцилиндрованного бревна, какие в 21 веке строятся от Калининграда до Сахалина, она гораздо интереснее внутри:

14.

Внутрь, а не наружу, обращены и расписные наличники:

15.

Сюжеты и техника росписи кажутся очень знакомыми и очень какими-то северным, вот только региональную школу я не могу опознать. Строили Иннокентьевский храм плотники из Иркутска, а расписывали мастера из Троице-Сергиевой Лавры:

16.

Но самая, пожалуй, яркая деталь - икона-штурвал на апсиде:

16а.

Старинная изба в окружении газонов, мостиков и тротуарчиков кажется музейным экспонатом, небрежно положенным на блестящую витрину. Она действительно стоит не в изначальном месте, да и родным домом святителя не была, но дело тут лишь в том, что история этой избы так же нелинейна, как и судьба самого Иннокентия:

17.

Будущий святитель родился в Анге в 1797 году, и первым именем его было - Попов Иван Евсеевич. Предки его по отцовской линии к тому времени жили в Иркутской земле уже как ровно 99 лет, все были священниками, и в 4 поколениях из 5 носили одно и то же имя: Иванами Поповыми были и наш герой, и его прапрадед, в 1698 году присланный невесть из каких краёв, и прадед, служивший в одной из церквей Иркутска, и дед, в 1738 году переведённый епархией в далёкое, но богатое село Ангинское. Вероятно - за какое-то смутьянство, уж по крайней мере в славном роду Поповых он вышел экспериментатором, сыновей своих назвав Дмитрий и Евсей. Первый унаследовал эту избу, а второй обустроился по соседству - так в Ангинском возник уголок на берегу речки, те самые Поповские Утуги. Дом Евсея Иваныча, где в 1797 году, младшим из семерых детей, большинство из которых умерли в младенчестве, родился будущий святитель, благополучно простоял до советской эпохи. В 1913 году в нём даже открыли музей земляка, но проработал он, по понятным причинам, дай бог несколько лет, а дальше тесная старая изба вновь стала чьим-то домом, и где-то ближе к середине века хозяева без сожаления её снесли.

17а.

Ту избу, что стоит теперь подле церкви, построил в 1738 году дед святителя, а к концу 18 века там жил его дядя Дмитрий Иваныч. К дяде и перебрался маленький Ваня Попов в 1805 году, когда умер Евсей, так что в итоге тут не родной дом нашего героя, но всё-таки - дом, где он жил. В 1806 году Дмитрий с племянником уехали в Иркутск, а дом продали односельчанам Скорняковым, чей род и жил здесь полтора столетия, в 1876 году перевезя избу с Поповских Утугов на бугор.

18.

Время, однако, шло, и если в атеистическом Советском Союзе святителя Иннокентия забыли, то на том берегу Мировой лужи помнили как, ни много ни мало, Апостола Америки. В 1977 году Иннокентий Московский был канонизирован Православной церковью в Америке, что поддержали и при дворе патриарха в Москве. В Перестройку сюда даже приезжали некие православные американцы, уж не знаю, индейцы или белоэмигранты, и предлагали несколько тысяч долларов за обветшалый заброшенный сруб - чтобы вывести на Аляску и создать там музей. Председатель Владимир Бутаков тогда наотрез отказался, но видимо, и собакой на сене оказаться не хотел: так американцы своим визитом вынудили иркутских чиновников заняться сохранением избы. В 1997 году, к 200-летию рождения святого и 20-летию его канонизации, при поддержке Церкви в этой избушке открылся дом-музей Святителя Иннокентия, а создание нынешнего Культурно-просветительского центра началось в 2013-14 годах с её реставрации.

19.

Аутентичен в избе только сруб да может быть половицы из полубрёвен. В сенях её висит родословная святителя Иннокентия, нынешние потомки которого живут в Москве под другими фамилиями. В комнатах же воссоздан абстрактно-собирательный интерьер поповского дома с позапрошлого рубежа веков:

20.

Чуть в стороне от избы и нового храма - фундамент старой Ильинской церкви (1804), строительство которой почти совпало с детством святителя. Её разрушили в 1930-х годах вместе с церковным кладбищем:

21.

Теперь фундамент церкви аккуратно раскопан и законсервирован, а на его кирпичах лежит язык колокола, откопанный вместе с ним. У входа - псковская звонница, а над апсидой - прозрачная часовня, и кресты за ней напоминают о сельском кладбище, где покоились в том числе предки святого:

22.

Примерно таким Ваня Попов видел Ангинское накануне своего отъезда - Ильинская церковь на холме да усадьба деда у речки. Последний элемент мемориала - те самые 5 павильонов у лестницы, которые представляют собой фактически залы музея: каждый - про отдельный этап жизни Светителя Иннокентия. Первый, что про детство, представлен лишь диорамой:

23.

Второй зал символизирует Иркутск, его самый-самый центр на месте деревянного кремля - с Московскими воротами, барочными храмами и Иркутской духовной семинарией, изначальное здание которой (1780-88) простояло до 1846 году, когда его заменили нынешние корпуса. Туда и повёз Дмитрий Попов в 1806 году племянника Ивана на 8-летней обучение. А так как количество Поповых среди потомственных попов зашкаливало, и в одном только потоке нашего героя числилось 7 однофамильцев, настоятели решили дать им другие имена. Иван Попов из Ангинского как лучший ученик семинарии на выпускном в 1814 году стал Вениаминовым - и это был явный намёк, ибо накануне отошёл в мир иной иркутский епископ Вениамин (Багрянский). Определили выпускника в Градо-Иркутскую Благовещенскую церковь, тогдашнее барочное здание которой тут изображено за кустами справа - сначала дьяконом, а с 1821 года и настоятелем. В 1817 году дьяк Иван Вениаминов обзавёлся женой Катериной и потому не поехал в Москву, где в православную академию при Троице-Сергиевой Лавре семейных людей не брали. Совсем другая судьба ждала его...

24.

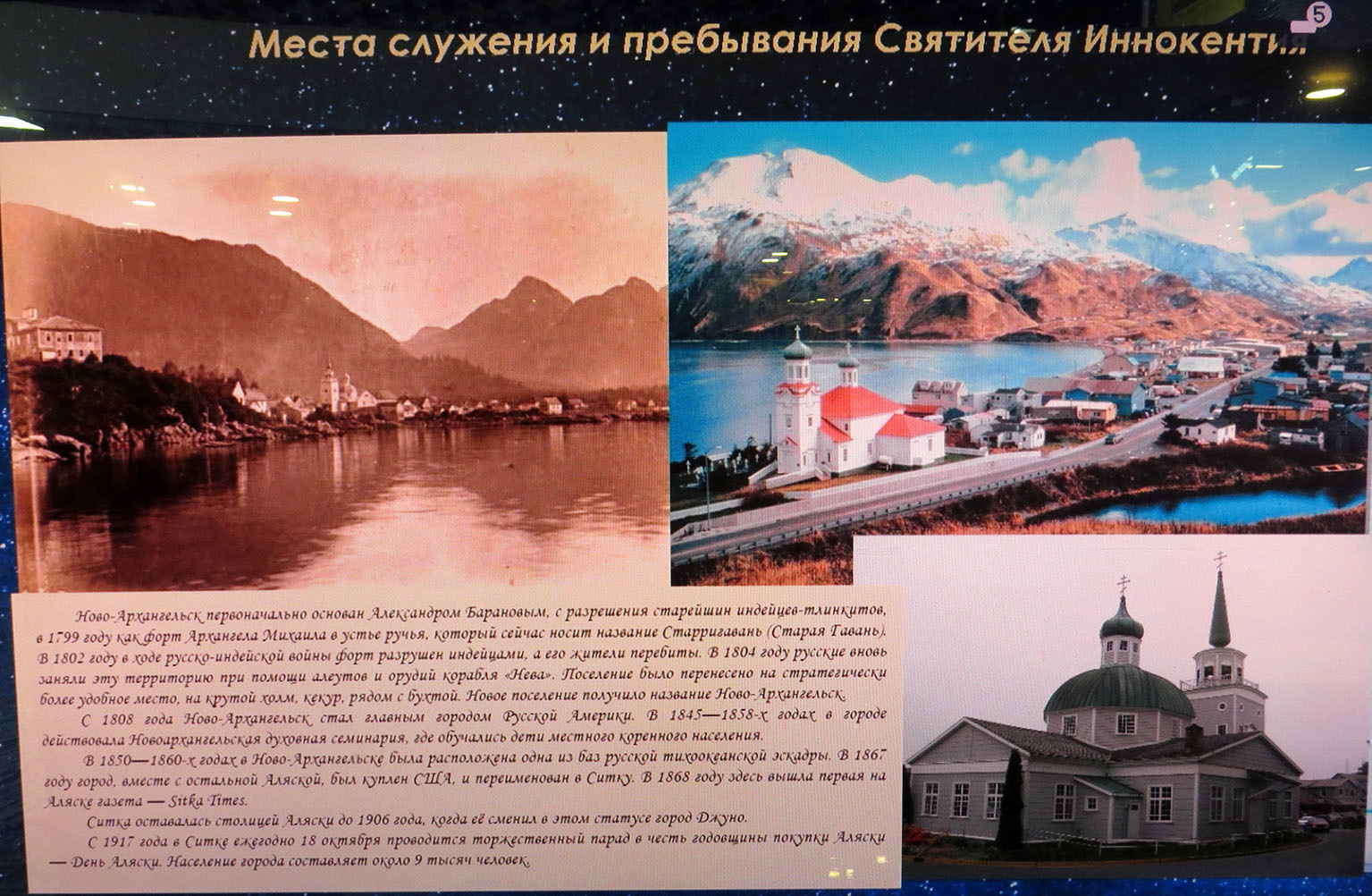

Третий павильон встречает экзотическим пейзажем Русской Америки - пожалуй, самого необычного угла как тогдашней Российской империи, так и теперешних США. И как в Канаде задолго до Колумба высаживались викинги, так и на Аляске у Русско-Американской компании были полумифические предшественники - колония Кынговей, основанная то ли крещёными чукчами и эскимосами, то ли казаками Семёна Дежнёва, то ли и вовсе новгородскими ушкуйниками, фигурировала в документах начала 18 века, но до сих пор не известна археологам. Говоря "Русская Америка", обычно мы имеем в виду Аляску, однако как бы не большее значение имел Алеутский архипелаг, разделяющий Тихий океан и Берингово море. По числу островов (110), их общей площади (17,7 км²) и протяжённости (1748км) Алеуты почти вдвое превосходят Курилы, и сами делятся на несколько архипелагов поменьше - с запада на восток Ближние, Крысьи, Андрияновские, Четырёхсопочные и Лисьи острова. Американская география относит сюда ещё и Командорские острова, ну а в совокупности гряда казалась странным бродом через океан. Там жили люди, по языку родственные эскимосами, а в культуре, быту и верованиям в чём-то похожие и на эскимосов, и на камчадалов, и на индейцев, но в полной мере ни на кого из них. Русские называли этот народ алеутами, но теперь никто толком не знает ни откуда это слово взялось, ни кого обозначало раньше - острова или островитян. Себя островитяне называли унанаки, и главные в Лисьем архипелаге острова Унимак, Умнак и Уналашка обозначали явный центр их земли. В посвященном 18 столетии, когда Россия пыталась быть морской державой, по европейскому обычаю заморские колонии осваивал частный капитал - в первую очередь купцы из уездных городов Вологодчины. Сейчас это кажется странным - ведь Вологодчина лежит далеко от любых морей, однако именно эта удалённость сделала её кузницей кадров для северного мореплавателя. Если поморы просто жили у берега и артели их ходили на промысел по сезону, то выходцы из Поверховья, также знакомые с богатством северных морей, охотнее отправлялись в многолетние экспедиции. В таких экспедиция и разбогател вплоть до постройки своих кораблей Степан Глотов, мещанин из Яренска, в 1758 году обосновавшийся на Лисьем архипелаге. Купцов, однако, в отличие от государевых людей, интересовала лишь прибыль, и Джек Лондон, расписывая русские изуверства в рассказе "Потерявший лицо", был в общем-то не так-то и далёк от истины. В 1763 году алеуты Лисьих островов подняли восстание, вырезав экипажи 4 русских судов, а год спустя Глотов вернулся во главе карательной экспедиции, перебившей тысячи алеутов. Обескровленные острова промышленники забрали себе, к 1773 году обустроив первое в Америке постоянное русское поселение на Уналашке, в заливе Голландская гавань, названном так по каким-то старым следам голландских кораблей.

25.

Заморская экспансия, меж тем, лишь набирала обороты, и помимо одиноких купцов к ней всё чаще подключались крупные торговые компании. Самой успешной из них оказалась Северо-Восточная компания с весьма нетипичными основателями - купцами Григорием Шелиховым и Иваном Голиковым из нынешней Курской области, хотя "на местности" с 1790 года командовал купец Александр Баранов из Каргополя. Раскидав конкурентов, к 1799 году Северо-Восточная компания стала Русско-Американской компанией и под началом Баранова продолжила экспансию в Тихий океан. Экспансия эта шла тяжело: эскимосы и особенно индейцы невзлюбили "бородатых людей" натурально с первого взгляда, кровавые мятежи раз за разом вспыхивали тут и там, а карательные рейды не столько устрашали туземцев, сколько усиливали ненависть и отчуждение. Но и интересовала промышленников не столько таёжная пушнина, сколько мех "морского бобра" (калана), а потому и постоянные поселения колонисты предпочитали строить на островах, предварительно и под предлогом какого-нибудь мятежа истребив на них большую часть населения. РАК продвигалась вдоль побережья - с 1784 года её главной базой стал крупнейший в нынешних США (не считая Гавайев) остров Кадьяк, а с 1799 года - остров Ситка (он же остров Баранова) в Александровском архипелаге близ нынешнего Джуно, где был основан городок Новоархангельск, ставший официальной столицей Русской Америки. Под управление Русско-Американской компании отошла и Уналашка, к тому времени наиболее обрусевшая и остававшаяся экономическим центром Русской Америки. Туда в 1823 году и отправился с разросшейся семьёй Иван Вениаминов, из городских попов подавшийся в миссионеры.

25а.

Путь из Иркутска за океан занял 14 месяцев - сперва до малой родины и вниз по Лене в Якутск, затем сухопутным трактом в Охотск, далее кораблём в Новоархангельск, а оттуда уже на Алеутскую гряду. Уналашка поначалу произвела на священника тягостное впечатление произволом купцов и нищетой забитых, запуганных, с начала колонизации лишь окончательно одичавших туземцев. К 1825 году Вениаминов построил на острове Вознесенскую церковь - впрочем, не ту, что на макетах и иконах: нынешнее здание, уже американских времён, на этом месте третье. Параллельно Иван Евсеевич выучил алеутский язык и к 1826 году разработал для него письменность, а разъезжая по стойбищам с проповедями, знакомил унанаков заодно и с благами цивилизации. Не знавшие прежде со стороны пришельцев ничего, кроме обмана и насилия, в пришельце, который говорит с ними на одном языке и лечит от прежде неизлечимых болезней, алеуты, конечно же, не могли не увидеть мессию. Десять лет спустя на Уналашке не осталось ни одного язычника, алеуты получили русские имена и вообще возлюбили Россию - миссионеру стало некого крестить.

26.

В 1834 году Ивана Евсеевича перевели в Новоархангельск и вверили ему куда более сложную паству - колошей, или тлинкитов, уже вполне себе настоящих индейцев языковой семьи на-дене. Многочисленные и непокорные, тлинкиты и соседей держали в страхе, а русско-колошская война в 1802-05 годах закончилась фактическим изгнанием Русско-Американской компании на острова и резнёй в материковом селении с громким названием Славороссия на заливе Якутат. После этого даже на остров Баранова Русско-Американская компания предпочитала завозить алеутов. Из Новоархангельска Вениаминов объехал натурально всю Русскую Америку, собрал о тлинкитах подробнейший для тех времён научный материал (опубликованный в 1846 году в Петербурге), но в деле их крещения не сказать, чтобы продвинулся. Он понимал, что тут нужна системная работа, а потому в 1838 году поехал (причём - через Америку и океаны!) в Петербург просить помощи у государства. По пути он овдовел, и в 1840 году в Москве принял монашеский постриг, а с ними и третье по счёту имя - Иннокентий. То не случайно: ведь как раз в те годы, когда Ваня Попов поступал в Иркутскую семинарию, к лику святых был причислен Иннокентий Иркутский, в миру Иван Кульчицкий, запорожский казак Черниговского полка, который окончил Киевскую коллегию и Славяно-греко-латинскую академию, возглавил духовную миссию в Китай, а в итоге стал первым епископом Иркутской и Нерчинской епархии. Канонизировал Иннокентия тот самый Вениамин, в честь которого нашего героя переименовали впервые. Среди бурят Иван Евсеевич вроде бы не проповедовал, но краем уха наверняка слышал о реинкарнациях, и уж точно, что боготворил Иннокентия Иркутского и наверное мечтал повторить его жизненный путь. Вместе с постригом новый Иннокентий получил хиротонию, также став первым епископом новой Камчатской, Курильской и Алеутской епархии. Но география обязывает: жизнь владыки Иннокентия проходила не в роскоши, а в бесконечных разъездах, маршруты которых были замкнуты на Новоархангельск. Там он в 1844-48 годы выстроил кафедральный собор Михаила Архангела (в 1966 году сгоревший, хотя и воссозданный после этого в точности), а в 1845 основал Новоархангельскую семинарию - вторую за Уралом после Иркутской.

27.

Однако география разъездов владыки Иннокентия неуклонно смещалась на запад, то бишь на Дальний Восток: освоение Русской Америки застопорилось, и он видел с одной стороны тщетность своих трудов там, а с другой - плодородные и непаханые духовные поля в родной Азии. В 1852 году он перенёс камчатскую кафедру и семинарию в Якутск, где тоже время даром не терял, например сделав переводы Нового Завета на якутский. В 1858 году владыка снова переехал - теперь в Благовещенск, который сам же основал вместе с экспедицией Михаила Муравьёва-Амурского за несколько дней до Айгунского трактата об отказе Китая считать Приамурье своим. Про этот период в жизни святителя рассказывает экспозиция в следующем павильоне с морозными пейзажем Якутска:

28.

Между тем, странствующему архиепископу давно исполнилось 60 лет - пора было и на покой... В 1865 году владыка Иннокентий уехал сперва в Петербург как член Синода, а с 1868 - в Златоглавую как митрополит Московский и Коломенский. Здесь же в 1869 году он был принят в Русское географическое общество и осыпан орденами да медалями, в том числе от самого царя. В 1871 году Иннокентий основал Православное Миссионерское общество, которое должно было стать мощным инструментом "мягкой силы"... вот только пользоваться ей Государство Российское не научилось и полтора века спустя. Последним детищем Иннокентия (Попова-Вениаминова) стал Храм Христа Спасителя, или вернее - его алтарь, заложенный в 1876 году меж возводившихся с 1837 года стен как отдельное здание. В 1879 году Иннокентий Московский (как его канонизировали 98 лет спустя) преставился и был погребён в Троице-Сергиевой Лавре.

29.

Кадр выше, как вы уже догадались, снят в пятом павильоне. За павильонами - роща молодых кедров, которые гости музея сажают 8 сентября, в день рождения Ивана/Иннокентия (26 августа по старому стилю) в память о кедровой роще, что Вениаминов высадил на ветреной Уналашке, привозя саженцы с материка.

30.

Теперь зайдём в основное здание музея. В фойе - макеты трёх церквей: Ильинской (1805) в Ангинском, Благовещенской в Иркутске (1785-1804, она сгорела в 1870-х годах, была отстроена в "кирпичном стиле" и в 1930-х снесена окончательно) и Вознесенской (1896) на Уналашке:

31.

На стене - фото собора Иннокентия Иркутского (1994) в Анкоридже, теперешнем центре Аляски. Основанный в 1914 году как станция изолированной железной дороги, этот городом размером с Якутск или Благовещенск похож на американские мегаполисы в миниатюре. Материковую часть Аляски освоили, купив в 1867 году, уже американцы, и проекцией Новоархангельска на материк стал маленький Джуно - теперешняя столица штата. Там тоже есть деревянная Никольская церковь (1893-94): русские ушли, а православные алеуты, эскимосы, тлинкиты - остались. И это - наследие Святителя Иннокентия.

31а.

Справа от фойе - основная экспозиция, посвящённая русским миссионерам. Странноватое оформление тут служит аллегорией: с иконы льётся водопад, растекающийся реками духовных миссий, по которым плывёт поморский коч.

32.

Здесь же запечатлены три сюжета про Иоанна Вениаминова: как он уплыл на Уналашку, как посадил на ней кедры и как приручил белоголового орла - а судя по чужим заметкам, там эти птицы и ныне вместо голубей и ворон.

33.

Места его богослужений теперь выглядят так:

34.

Круглые витрины повествуют о прочих русских миссионерах, крестивших как сибирские народы...

35.

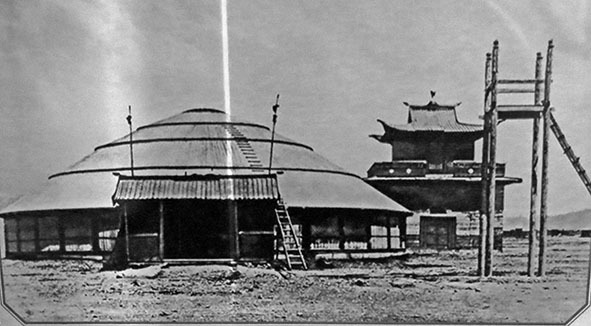

..так и Монголию, Китай, Корею, Японию:

35а.

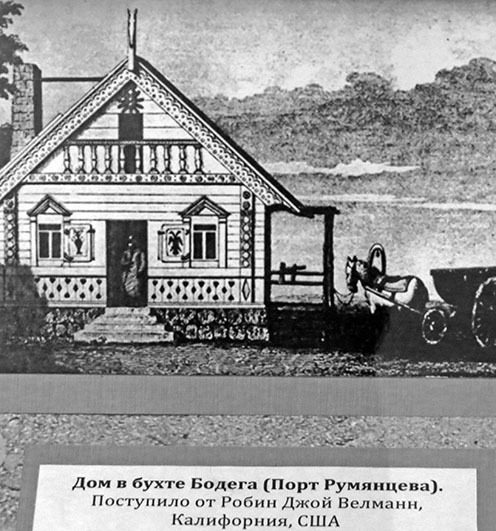

Слева от фойе - выставки, одна из которых фактически уже стала постоянной экспозицией. Открывшийся на излёте благословенных доковидно-довоенных времен, музей в Анге успел застать немало иностранцев, среди которых была калифорнийка Робин Джой Веллманн. Или - Иннокентия Веллманн в православном крещении: отлично владеющая русским языком и чувствующая себя в России словно дома, эта женщина более 30 лет работает в Историческом парке Форт-Росс в дальних окрестностях Сан-Франциско. Впервые наведавшись в Ангу, она всему здесь порадовалась, и лишь одному возмутилась - а про наших-то почему ни слова?! Сказано-сделано, и вот область и епархия выделили средств, а Веллманн прислала экспонаты вроде вот этого макета часовни от калифорнийского мастера Джека Костелло: в 2021 году в Анге открылась небольшая экспозиция, посвящённая самой дальней точке, которая когда-либо была у России.

36.

...Незавершённая колошская война поставила Баранова перед неприятным фактом: на холодных островах не прокормиться. Именно по вопросам закупок продовольствия ездил в 1807 году в Сан-Франциско командор Николай Резанов на своих судах "Юнона" и "Авось". Но сюжетами рок-опер сыт не будешь, о чём-то конструктивном с испанцами договориться не удалось, и Баранов принял единственное верное решение - пройти на юг вдоль побережья, и найдя подходящее место, подружиться с местными индейцами и выращивать всё необходимое самим. Возглавил ответственное задание Иван Кусков, мещанин из Тотьмы, прежде управлявший несколькими поселениями Русско-Американской компании, включая Кодьяк и Славороссию до её разрушения. С юга зону поисков ограничивал Сан-Франциско, северный форпост Испанской империи, и вот в 1808 году в сотне километров до него в 1808 году Кусков присмотрел бухту Бодега, которой дал название Залив Румянцева. Там и возникло первое в Калифорнии русское поселение Порт Румянцева:

37а.

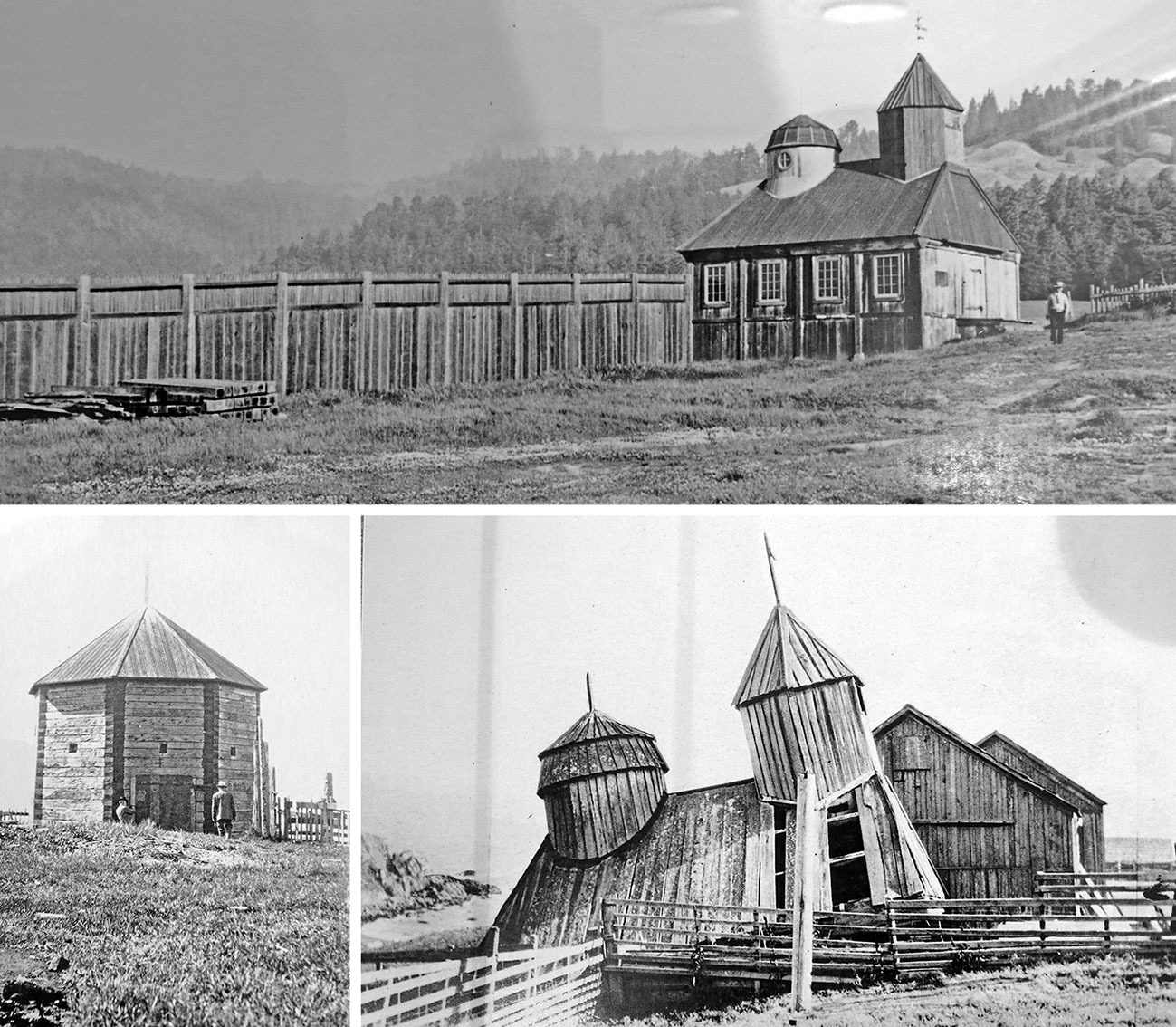

Проведя на заливе Румянцева зиму, колонисты добывали калана и морского котика (их мех слева), налаживали контакты с местными индейцами кашайа и вели разведку в окрестных горах. В 24 километрах от Бодеги Кусков присмотрел устье реки, которую назвал Славянкой - рядом обнаружились хорошо защищённое плато, пышные луга и строевой лес, а что вместо сосен и лиственниц там секвойи - то не беда. После всех согласований, в 1811-12 годах, Кусков во главе экспедиции из 25 русских и 90 алеутов вернулся на Славянку и построил из этих секвой крепость Росс:

37.

Индейцы кашайа из языковой семьи помо были не чета тлинкитам - совсем не воинственные, угодья в устье Славянки они продали за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько бус. Но и русские, научённые горьким опытом, всячески старались показать туземцам, что дружить с ними можно и нужно. С Испанией же у самой России тогда были прекрасные отношения, и хотя вице-король имел задание выжить русских из Калифорнии, обязательным условием ему ставилось - не провоцировать прямой конфликт. В 1821 году Испанию за Сан-Франциско сменила независимая Мексика, но на первых порах ей было не до того, а переговоры затягивались по причине отсутствия дипотношений. И всё же срубленный из красноватой секвойи Росс представлял собой вполне боеспособную крепость с 12 небольшими пушками, на форты Дикого Запада похожую внешне куда больше, чем на остроги Сибири. К концу 1830-х годов на Славянке жило уже две с половиной сотни колонистов - несколько десятков русских, сотня-полторы алеутов, креолы из смешанных браков, крещёные индейцы, немного якутов и финнов с материка и полинезийцы с Гавайев, где русские пытались закрепиться в 1816-17 годах и даже построили Елизаветинскую крепость (Паулаула) на острове Кауаи. Но если учесть, что во всей Русской Америке жило около тысячи русских, и не более 2,5 тысяч российских подданных - получается, что на Калифорнию приходилась десятая часть. Росс дополнили три удалённых ранчи (фермы) Костромитиновское, Черных и Хлебниковские Равнины - заделы несостоявшихся деревень. Колонисты преуспели в скотоводстве (держали до 3500 голов коров, лошадей и овец), садоводстве и промысле каланов на Фараллоновых островах, а вот для землепашества просто не хватало рук: на материке чиновники решали, негров для плантаций лучше прикупить или мужиков под Курском. Отец Иоанн в истории Росса не сыграл никакой особой роли, но всё-таки бывал здесь дважды - в 1836 как миссионер и этнограф, а в 1838 был проездом в Петербург. Наконец, в 1839 году Русско-Американская компания договорилась о поставках продовольствия с Компанией Гудзонова залива в Канаде, и потерявший значение Росс в 1841 году купил по дешёвке американо-швейцарский магнат Джон Саттер (Зуттер), вскоре прибравший к рукам весь север Калифорнии. В 1846 американцы и южную (вернее, среднюю) часть Калифорнии отвоевали у Мексики, вряд ли зная, что полтора века спустя тут будет центр мировых высоких технологий, кинематографа и всяческих горизонтальных селф-спешиал-фрик-веган-ЛГБТплюс-френдли-идей.

37.

Славянку янки переименовали в Рашен-Ривер, а Росская крепость стала резиденцией управляющих Саттеровыми имениями Форт-Росс. В 1873 году она перешла в частные руки, а в 1906 наконец была передана штату как музей. Общее место многих статей о Форт-Россе - оды Америке, сохранившей чужое наследие, предстающее чуть ли не последней аутентичной русской деревянной крепостью. Это прямое враньё: мало того, что Форт-Росс не похож ни на что в русском зодчестве, так и сохранность его на самом деле даже по российским меркам весьма условная. В том же 1906 году крепость была разрушена землетрясением, основной удар которого пришёлся на Сан-Франциско, а часовня и вовсе сгорела дотла в 1970 году. Существующие ныне стены, храм, контора и дома двух комендантов (первого Кускова и последнего Александра Ротчева) - реплики с аутентичными элементами, кроме дома Ротчева, у которого аутентичен хотя бы сам сруб.

38.

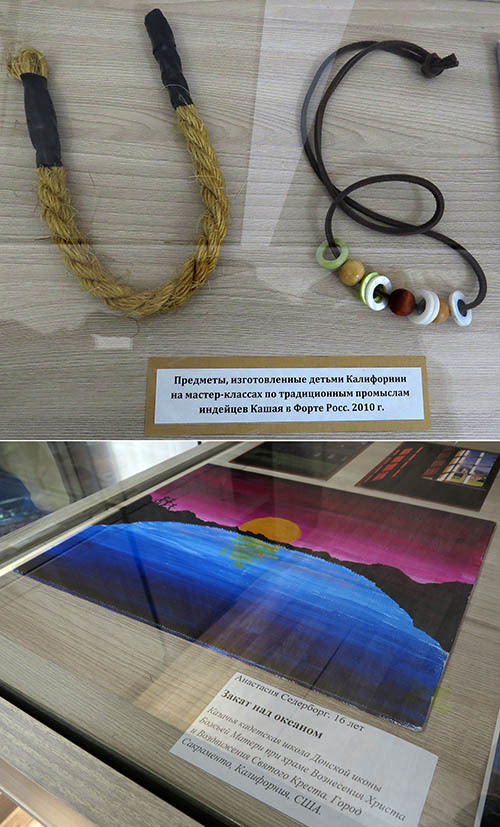

Никуда не делись зато индейцы кашайя, язык которых в быту вытеснен английским, но в словарях его осталось немало странных слов вроде япалка, лоджка, кошкак или синица (пшеница). О современной жизни их глухой резервации есть большой и вероятно предвзятый текст от РИА "Новости": официальных кашайа (то есть имеющих специальные документы, дающие право на льготы) осталось около тысячи человек, их ранчерия (слово "резервация" они не любят) Стюарт-Пойнт стоит в глухой тайге за 70 километров от больших трасс, дорогу туда регулярно перекрывают поваленные ураганами секвойи, работы в общине нет, а вот алкоголизм и наркомания лютуют. Расположение вдали от дорог не даёт индейцам устроить привычные во многих резервациях придорожные казино, поэтому основной их заработок - народные промыслы. "Визитка" кашайя - украшения из раковин "морское ушко", которые музею любезно предоставили мастера Колин и Честер МакЛауды:

39.

Зато из того же текста можно узнать, что у индейцев остался ритуальный Круглый дом, а на кладбище стоят кресты - но не христианские, а равновеликие по 4 перекладинам: якобы, этот символ индейцы знали испокон веков. Вениаминов лишь изучал кашайцев, но не пытался крестить, и в итоге последним оплотом их идентичности осталось родное шаманство.

40.

А вот просто детское творчество с той стороны океана. Примечательно, что сама Иннокентия Веллманн связей с Россией не рвала, и буквально пару дней назад вновь посещала Ангу.

40а.

Напоследок покажу зал уже явно временных выставок - в августе это были русские народные костюмы:

41.

Плетение из серого льна:

42.

43.

Берестяные картины иркутской художницы Галины Откидач:

44.

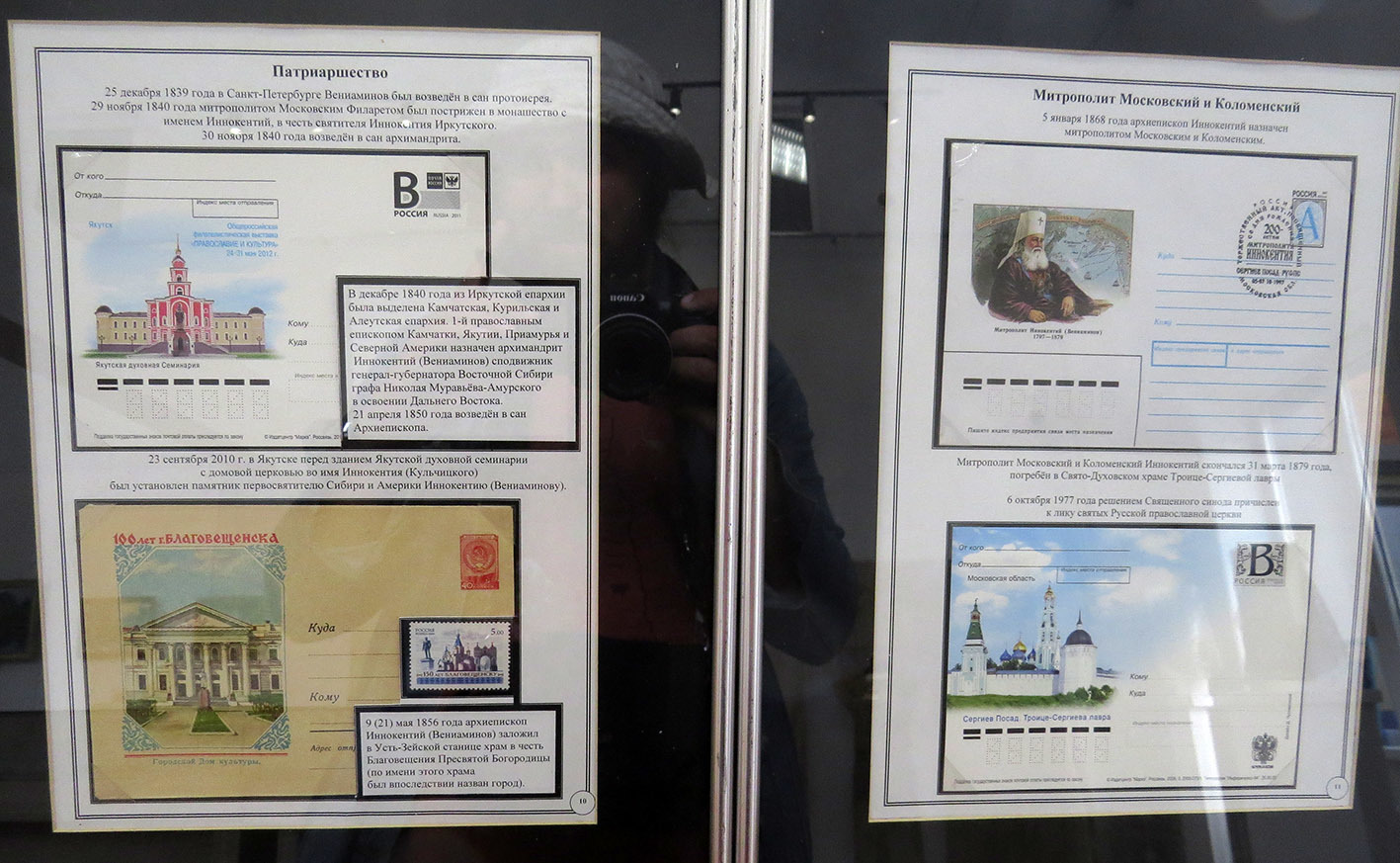

И почтовые марки по мотивам истории Иннокентия Московского:

45.

На втором этаже музей есть ещё небольшая экспозиция, посвящённая Шишкинской писанице, которую можно тут же осмотреть в шлеме виртуальной реальности... но шлем, увы, предательским разрядился, успев показать мне лишь общий план.

46.

Так что настоящую Шишкинскую писаницу покажу в следующей части, как и лежащий ещё дальше старый Верхоленск.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Давыдово.

Давыдово - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1132749.html

|