-Метки

-Рубрики

- Российская империя (90)

- Статьи (64)

- Геральдика (27)

- Персоналии (25)

- Творчество (24)

- Юмор (6)

- Притчи (4)

- Личное (1)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Молитвы Православного Воина |

Это цитата сообщения Ворон1989 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Соратникам

Молитва перед сражением

Спаситель мой! Ты положил за нас душу Свою, дабы спасти нас; Ты заповедал и нам полагать души свои за други наша и за ближних наших. Радостно иду я исполнити святую волю Твою и положити жизнь свою за Царя и Отечество. Вооружи мя крепостию и мужеством на одоление врагов наших, и даруй ми умрети с твердою верою и надеждою вечной блаженной жизни во Царствии Твоем.

Молитва против супостатов

Господи Боже наш, послушавый Моисея, простерша к Тебе руце, и люди Израелевы укрепивый на Амалика, ополчивый Иисуса Навина на брань и повелевый солнцу стати: Ты и ныне, Владыко Господи, услыши нас, молящихся Тебе. Посли, Господи, невидимо десницу Твою, рабы Твоя заступающую во всех, а имже судил еси положити на брани души своя за веру, царя и Отечество, тем прости согрешения их, и в день праведнаго воздания Твоего воздай венцы нетления: яко Твоя Держава, Царство и Сила, от Тебе помощь вси приемлем, на Тя уповаем, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

|

Метки: молитвы |

Гусары |

| Гусары европейских держав, представители правящих домов в форме подшефных полков и т.д. |

http://www.hussards-photos.com/Russie_home.htm

|

Понравилось: 39 пользователям

Мысли и афоризмы Александра Васильевича Суворова |

Метки: афоризмы мысли суворов |

Процитировано 2 раз

Сборник стихов и песен о белой армии/белой эмиграции с комментариями |

Метки: сборник стихи белая армия |

Цитата |

ПЛАТОН (427–347 до н.э.) – великий древнегреческий философ

Метки: платон философ цитата |

О духе мiра |

Это цитата сообщения franky_boy [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

мир - тишина, мiр - вселенная, мѵро - благовоние

"Вспомним тех, которые прошли через нашу жизнь, ранили нас и были нами ранены; простим тем, кто ранил наши души, смял нашу жизнь, обессмыслил иногда самые светлые наши мысли и убил самые живые наши порывы. Простим и попросим их, которых уже вблизи нет, простить нас. Пусть Господь донесет до их сердец миром, который только Он может дать, который мiр не может ни дать, ни отнять…" (Митрополит Сурожский Антоний. Проповеди. Прощеное воскресение, вечерня)

С упразднением старой орфографии русского языка в начале прошлого века вместе с неупотребляемыми ныне буковками утратилась и возможность подчеркивать некоторые смысловые различия слов при их написании. Возникла омонимия там, где её ранее не было. Эта участь постигла, в частности, слова "мир" и "мiр", которые, как известно, имели разное значение: "мiр" обозначал всю землю, человеческий род, общество; а "мир" – покой, согласие, в том числе – состояние не-войны. Классический пример, который обычно приводят для иллюстрации утраченного: роман "Война и мир" Л.Н.Толстого, который на самом деле - "Война и мiр". То есть речь шла не столько о противопоставлении-чередовании времен: "Война – не-война", – а о жизни общества на фоне войны. Читать далее

А в своей проповеди на день Рождения Наследника Цесаревича, произнесенной 8 сентября 1864 года, святитель Феофан изрек подлинное пророчество, которое исполнилось буквально:

"Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии жизни русской и так сильно и полно выражаются привычными словами: Православие, Самодержавие и Народность. Вот что надобно сохранять! - когда ослабеют или изменятся сии начала, русский народ перестанет быть русским. Он потеряет тогда свое священное трехцветное знамя" (там же, стр. 289).

|

Метки: православие мир мiр |

Звания Русской Армии по состоянию на 1914 год. |

Данная таблица весьма приблизительна. Все изображения погон даны предельно схематично, проще говоря чтобы можно было увидеть сколько у кого звездочек и полосочек, как говорят статские. Следует, однако, помнить что система должностей, званий и, соответственно, знаков различия постоянно менялась. Таблица отражает систему званий и чинов в армии и на флоте по состоянию примерно на период I Мировой Войны.

Метки: таблица погоны чины звания русская армия |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

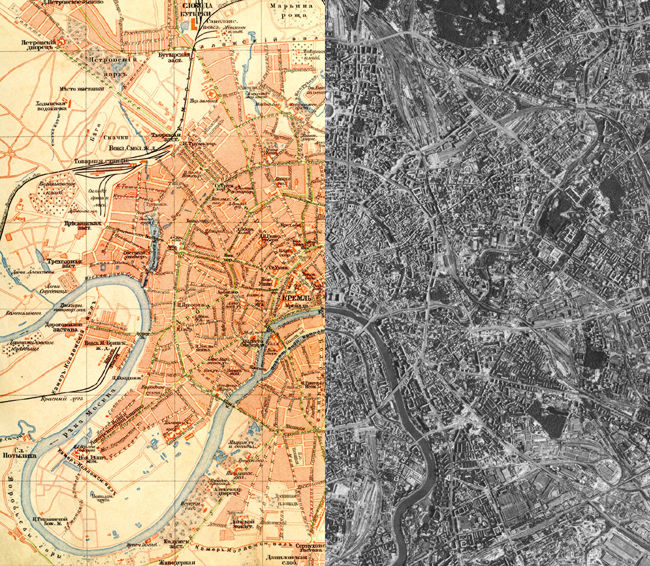

Комбинированная Москва |

| Вчера на Малой Дмитровке, при проезде колымаги городского ассенизатора Хомякова с мусором, произошел провал мостовой. В образовавшуюся яму вместе с колымагой провалилась лошадь и возчик... «Русское слово», 8 июня 1910 г. ...Несчастная лошадь оказалась вниз головой. Сверху виден был только ее круп и хвост...

|

На улице Большая Дмитровка в Москве в ночь на четверг произошел провал мостовой. Жертв и пострадавших нет. Около 1 часа ночи в провал на мостовой обрушилась фасадная часть 2-этажного нежилого дома... Под землю провалились также две иномарки — «Тойота» и «Джип». «Интерфакс», 14 мая 1998 г. |

Карта Москвы

Большой театр

Вид на Кремль

Улица Пречистенка

Иверские ворота на Красной площади

Покровский собор (Храм Василия Блаженного)

Троицкие ворота Кремля

взято с http://www.akunin.ru/kombinatorika/

Метки: москва фото комбинированная |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Александр Дутов и Борис Анненков |

Дина АМАНЖОЛОВА

Два атамана:

Судьбы Александра Ильича Дутова и Бориса Владимировича Анненкова во многом схожи. Оба были профессиональными военными, обладали и боевым опытом, и незаурядными личными достоинствами, что сделало их заметными фигурами в Белом движении на востоке страны. В их поступках, свершениях, словах отразились многие знаменательные черты переломной эпохи. Предлагаемые вниманию читателей биографические очерки, надо надеяться помогут лучше понять некоторые особенности поведения человека в экстремальных условиях гражданской войны.

«Любовь к России — моя платформа»

|

А.И.Дутов |

«Это любопытная физиономия: средний рост, бритый, круглая фигура, волосы острижены под гребенку, хитрые живые глаза, умеет держать себя, прозорливый ум». Такой портрет Александра Ильича Дутова оставил весной 1918 г. современник. Тогда войсковому атаману было 39 лет. Он окончил Академию Генерального штаба, был членом Всероссийского учредительного собрания от оренбургского казачества, в 1917 г. его избрали председателем Совета Союза казачьих войск России, а в октябре 1917 г. на чрезвычайном войсковом круге он был назначен главой Оренбургского войскового правительства.

Свои политические взгляды Дутов определял так: «Любовь к России — моя платформа. Партийной борьбы не признаю, к автономии областей отношусь вполне положительно, являюсь сторонником строгой дисциплины, твердой власти, безжалостным врагом анархии. Правительство должно быть деловое, персональное, военная диктатура нецелесообразна, нежелательна»1.

Он родился 6 августа 1879 г. в городе Казалинске Сыр-Дарьинской области, где его отец, ушедший в отставку в чине генерал-майора, тогда находился на пути из Оренбурга в Фергану. Дед Дутова был войсковым старшиной Оренбургского казачьего войска.

Потомственный казак, А.И.Дутов сразу после обучения в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе поступил в казачью сотню Николаевского кавалерийского училища и окончил его портупей-юнкером «в первом десятке». Служба началась в первом Оренбургском казачьем полку в Харькове. Здесь Дутов заведовал конно-саперной командой и успел не только навести в ней образцовый порядок, но и выполнял обязанности полкового библиотекаря, члена офицерского общества заемного капитала, окончил саперную офицерскую школу с «выдающимися» отметками, прослушал в Технологическом институте курс лекций по электротехнике и изучил телеграфное дело.

Продолжая служить, Дутов после четырехмесячной подготовки сдал экзамены за весь курс Николаевского инженерного училища и поступил в 5-й саперный батальон в Киеве, где заведовал саперным и телеграфным классами. В 1904 г. Дутов стал слушателем Академии Генштаба, но окончил ее лишь по возвращении с русско-японской войны. Прослужив 5 месяцев в штабе 10-го корпуса в Харькове, он перевелся в Оренбург.

С 1908 до 1914 г. Дутов являлся преподавателем и инспектором казачьего училища. Как рачительный хозяин, он сам перетирал, мыл, исправлял и подклеивал учебное имущество, составил его каталоги и описи, являл собой образец дисциплины и организованности, никогда не опаздывая и не уходя раньше времени со службы.

«Его лекции и сообщения всегда были интересны, а справедливое, всегда ровное отношение снискало большую любовь юнкеров», — вспоминали очевидцы. В 1912 г., в возрасте 33 лет, Дутов был произведен в войсковые старшины, «что по тогдашним временам считалось сверхъестественным»2.

Отличная память, наблюдательность, заботливое отношение к подчиненным, инициатива в устройстве спектаклей и концертов — такими качествами запомнился А.И.Дутов как командир 5-й сотни 1-го Оренбургского казачьего полка в 1912—1913 гг. К тому же это был отличный семьянин, отец четырех дочерей и сына.

![]()

|

Старший урядник

|

С началом Первой мировой войны Дутов добился назначения на Юго-Западный фронт. Сформированный им стрелковый дивизион в составе 9-й армии отличился в боях у Прута. У деревни Паничи в Румынии казачий офицер потерял на время зрение и слух, получив травму головы, но уже через два месяца командовал 1-м Оренбургским казачьим полком, который, прикрывая отступление румынской армии, в трехмесячном зимнем походе потерял почти половину своего состава.

После падения монархии, 17 марта 1917 г., Дутов как делегат своего полка прибыл в столицу на Первый общеказачий съезд. Воодушевленный открывшимися, казалось, новыми возможностями, он в речи на съезде отстаивал самобытность своего сословия и предсказывал ему огромную роль в революции.

А.И.Дутов был избран заместителем председателя Временного совета Союза казачьих войск, агитировал фронтовые казачьи части за продолжение войны, устанавливал связи с правительством. Он добился, в частности, чтобы правительство приняло решение о выплате каждому казаку по 450 рублей за лошадь.

В июне 1917 г. на Втором общеказачьем съезде Дутов выступал уже как председатель собрания и был избран руководителем Совета Всероссийского союза казачьих войск, а затем принял участие в организации Оренбургского совета казачьих депутатов и в московском Государственном совещании — в качестве заместителя председателя казачьей фракции.

Организаторские и хозяйственные способности атамана ярко проявились на посту главы всероссийского казачества. Он быстро устроил штаты и канцелярию Совета Союза, наладил выпуск газеты («Вестник Союза казачьих войск», затем «Вольность»), создал при Совете столовую, общежитие, библиотеку, добился выделения автомобилей, складских и других помещений для нужд Союза. При этом, по свидетельству самого Дутова, Союз не получал от Временного правительства никакой поддержки в своем стремлении участвовать в государственной жизни.

В дни корниловского выступления в конце августа 1917 г. отношения Дутова с правительством обострились. Вызвавший атамана к себе А.Ф.Керенский потребовал подписать документ с обвинением генералов Л.Г.Корнилова и А.М.Каледина в измене, на что Дутов заявил: «Можете послать меня на виселицу, но такой бумаги не подпишу», — и подчеркнул, что, если нужно, готов умереть за Каледина. Полк Дутова защищал штаб генерала А.И.Деникина, «дрался с большевиками в Смоленске» и охранял ставку генерала Н.Н.Духонина3.

После подавления корниловского выступления полк ушел в Оренбургское войско, где 1 октября 1917 г. на Чрезвычайном войсковом круге А.И.Дутов был избран председателем войскового правительства и войсковым атаманом. «Клянусь честью, что положу всё, что есть: здоровье и силу, чтобы защищать нашу казачью волю-волюшку и не дать померкнуть нашей казачьей славе», — обещал он. Именно в казачьем движении, в организации самоуправления и в казачьих частях Дутов видел опору государственности и ее будущее. На обвинение в стремлении «оказачить» Россию он отвечал, что это был бы наилучший выход, и только твердая казачья власть может объединить «разноплеменное население» страны4.

Через неделю после избрания атаман выехал в Петроград, чтобы передать свои полномочия главы Всероссийского союза казачьих войск, и на специальном совещании был избран в комиссию Предпарламента по обороне республики, а также назначен представителем Союза казачьих войск на Парижское совещание глав правительств Антанты. Накануне Октябрьской революции Дутов был утвержден в звании полковника и назначен главноуполномоченным Временного правительства по продовольственному делу в Оренбургской губернии и Тургайской области с правами министра.

![]()

Об отношении А.И.Дутова к большевикам и Октябрьскому перевороту красноречиво свидетельствует изданный им 27 октября 1917 г., на следующий день после возвращения в Оренбург, приказ по войску: «В Петрограде выступили большевики и пытаются захватить власть, таковые же выступления имеют место и в других городах. Войсковое правительство впредь до восстановления власти Временного правительства и телеграфной связи с 20 часов 26-го сего октября приняло на себя всю полноту исполнительной государственной власти в войске»5.

Об отношении А.И.Дутова к большевикам и Октябрьскому перевороту красноречиво свидетельствует изданный им 27 октября 1917 г., на следующий день после возвращения в Оренбург, приказ по войску: «В Петрограде выступили большевики и пытаются захватить власть, таковые же выступления имеют место и в других городах. Войсковое правительство впредь до восстановления власти Временного правительства и телеграфной связи с 20 часов 26-го сего октября приняло на себя всю полноту исполнительной государственной власти в войске»5.

Город и губерния были объявлены на военном положении. Созданный 8 ноября Комитет спасения родины и революции, в который вошли представители всех партий за исключением большевиков и кадетов, назначил Дутова начальником вооруженных сил края. Исполняя свои полномочия, он стал инициатором ареста 15 ноября части членов Оренбургского совета рабочих депутатов, готовивших восстание. В ноябре атаман был избран членом Учредительного собрания от Оренбургского казачьего войска.

Независимость, прямота, трезвый образ жизни, постоянная забота о рядовых, пресечение грубого обращения с нижними чинами, последовательность («Своими взглядами и мнениями, как перчатками, я не играю», — заявил Дутов на войсковом круге 16 декабря 1917 г.) — всё это обеспечило прочный авторитет. В результате, несмотря на противодействие со стороны выведенных из войскового правительства большевиков, он был вновь утвержден войсковым атаманом.

На обвинения в стремлении узурпировать власть Дутов отвечал весной 1918 г.: «Что же это за власть, если всё время приходится быть под угрозой большевиков, получать от них смертельные приговоры, жить всё время в штабе, не видя неделями семьи? Хороша власть!»

Давали себя знать и прежние ранения. «У меня перебита шея, треснут череп, и никуда не годятся плечо и рука», — пожаловался однажды Дутов6.

18 января 1918 г. под натиском 8-тысячных красногвардейских отрядов А.Каширина и В.Блюхера дутовцы оставили Оренбург — с образом святого Александра Невского, который был с атаманом во всех боях, с войсковыми знаменами и регалиями. Часть отрядов провела по пути следования станичные сходы и, выйдя из окружения, ушла в Верхнеуральск. Здесь на Втором чрезвычайном войсковом круге А.И.Дутов трижды отказывался от своего поста, ссылаясь на то, что его избрание вызовет озлобление у большевиков. Но круг не принял отставку и поручил атаману формирование партизанских отрядов для продолжения вооруженной борьбы.

«Мне жизнь не дорога, и ее не буду щадить, пока в России будут большевики», — говорил атаман, подчеркивая внепартийность своей позиции и нежелательность втягивания армии в политику.

«Я не знаю, кто мы: революционеры или контрреволюционеры, куда мы идем — влево или вправо. Одно знаю, что мы идем честным путем к спасению Родины. Всё зло заключалось в том, что у нас не было общегосударственной твердой власти, это и привело нас к разрухе»7.

Анализируя внутриполитическую обстановку, Дутов и позже не раз писал и говорил о необходимости твердой власти, которая выведет страну из кризиса. Он призывал сплотиться вокруг той партии, которая спасет родину и за которой пойдут все другие партии.

Между тем положение советских сил в районе Оренбурга ухудшалось. 1 июля 1918 г. они начали отступление, и 3 июля Дутов занял город. «После беспощадного террора, господствовавшего в городах и селах Оренбургско-Тургайского края за время советской власти, казачьи части, вступившие в город Оренбург по изгнании большевиков, были встречены городским населением почти небывалым в жизни города восторгом и воодушевлением. День встречи частей был великим праздником населения — триумфом казачества», — писал военно-окружной контролер отдельной Оренбургской армии Жихарев. 12 июля особой декларацией Дутов объявил территорию Оренбургского войска «Особой областью государства Российского», т.е. казачьей автономией8.

Вскоре он направился в Самару — столицу Комитета членов Учредительного собрания (Комуч), где вошел в его состав и был назначен главноуполномоченным на территории Оренбургского казачьего войска, Оренбургской губернии и Тургайской области. Тем самым эсеровское правительство, выступавшее за федеративное устройство страны, подтвердило прежние полномочия атамана и признало легитимность казачьей автономии.

В новой должности Дутову приходилось устанавливать взаимодействие не только с «центральными» правительствами — Комучем и Временным сибирским правительством в Омске, но и с автономными образованиями Башкирии и Казахстана (Дутов с детства хорошо знал обычаи, традиции и языки этих народов), а также с представителями Антанты и Чехословацкого корпуса.

25 сентября 1918 г. Комуч утвердил атамана в звании генерал-майора, хотя действия войскового правительства вызывали недовольство самарских властей. Один из их представителей писал, что военная власть Дутова не считается «ни с какими постановлениями Комитета. Фактически здесь осуществляется диктатура военная, казачество составляет те отряды, которые карательными экзекуциями, восстановлением помещичьего землевладения, арестами агентов земельных комитетов, восстанавливают крестьянство против Учредительного собрания, дискредитируют самые основы демократизма и толкают крестьянство в объятия большевиков… Среди крестьянства апатия и уныние, оно устало от войны и ждет примирения».

Как вспоминал современник, атаман имел охрану из частей казахских автономистов — алашординцев, западное отделение которых поддерживал для совместной борьбы с красными. Дутов не был уверен, что Комуч не снимет его с командования и говорил, «что это ему безразлично, но важно, чтобы его казаки остались вместе и отдельным корпусом дошли до Москвы»9. Однако конец гражданской войны был еще далеко.

![]()

|

Киргиз личного конвоя

|

Последней попыткой разнородных политических сил Белого лагеря на востоке страны объединиться на платформе борьбы с большевизмом стало образование Уфимской директории на совещании, проходившем 8—23 сентября 1918 г. Все автономные и областные правительства должны были самораспуститься.

Компромисс оказался кратковременным. Логика войны требовала централизации сил и управления, и это выразилось в перевороте 18 ноября того же года, когда к власти пришел А.В.Колчак. Примечательно в связи с этим поведение А.И.Дутова. В июле, когда еще достаточно активно и самостоятельно действовали не только Комуч, но и другие региональные правительства, он не только подчеркивал приверженность к строгой дисциплине и твердой власти, но и поддерживал областничество, отмечая нецелесообразность военной диктатуры10. Однако в Уфе политический прагматизм продиктовал изменение позиции атамана.

Один из министров Комуча, руководивший ведомством труда, меньшевик И.Майский вспоминал, что на Государственном совещании в Уфе, где Дутов был избран членом Совета старейшин и председателем казачьей фракции, большая часть зала пестрела красными гвоздиками. Атаман «встал и до окончания заседания вышел из зала, демонстративно громко бросив своему соседу: “От красной гвоздики у меня голова разболелась!”» Отказавшись от участия в Директории, он вполне определенно выразил свое мнение о решениях совещания: «Пусть только придет Добровольческая армия, и для меня Уфа не будет существовать»11.

После взятия красными Казани Дутов покинул совещание и занялся организацией военной помощи Самаре, реорганизацией военного управления округом, координацией действий разнородных военных сил белых на Актюбинском и Бузулукско-Уральском направлениях. Вскоре за взятие Орска ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, а после переворота он безоговорочно признал диктатуру А.В.Колчака, подчинив свои части Верховному правителю.

А.И.Дутов осуществлял командование Юго-Западной, с декабря 1918 г. Отдельной оренбургской армией, которые непосредственно подчинялись Колчаку, а в апреле 1919 г. был назначен походным атаманом всех казачьих войск России.

Между тем общие неудачи белых в конце 1918 г. незамедлительно сказались на положении оренбургского и уральского казачества. В результате наступления красноармейских частей Восточного фронта эвакуация дутовцев из Оренбурга с 20—21 января 1919 г. «превратилась с паническое бегство»; началось разложение частей.

23 января Оренбург был занят красными. Но силы белых были еще весьма значительны, и они продолжали упорное сопротивление. В марте Отдельная оренбургская армия генерала Дутова с центром в Троицке насчитывала 156 сотен; были также атаманские части — 1-й и

4-й Оренбургские, 23-й и 20-й Оренбургские казачьи полки, две казачьих атаманских дивизии и атаманская сотня12.

В ходе весеннего наступления армий Колчака 16 апреля Дутов занял Актюбинск. Оренбург был почти полностью окружен силами белых. С большими трудностями части Красной армии отразили их попытку овладеть городом и постепенно продвигались вперед. Армия Дутова в начале мая захватила Илецкий городок и несколько оттеснила красных, но взять вновь Оренбург так и не смогла.

Ожесточение охватило всю страну и не могло не отразиться на действиях атамана. По свидетельству современника, Дутов рассказывал о своих расправах с железнодорожниками, более или менее сочувствующими большевикам: «Он не колеблется в таких случаях». Когда саботажник-кочегар затормозил паровоз, Дутов приказал привязать кочегара к нему, и тот тут же замерз. За подобный же проступок машинист был повешен на трубе паровоза.

Сам атаман так объяснял жестокость и террор на войне: «Когда на карту ставится существования целого огромного государства, я не остановлюсь и перед расстрелами. Эти расстрелы не месть, а лишь крайнее средство воздействия, и тут для меня все равны, большевики и не большевики, солдаты и офицеры, свои и чужие»13.

В правительстве Колчака между тем детально разрабатывались планы организации системы управления в стране после победы над большевиками. В частности, действовала специальная комиссия по подготовке Всероссийского представительного собрания учредительного характера. Уже во время войны на подвластной территории апробировались различные модели административно-территориального устройства и взаимоотношения с казахскими и башкирскими автономистами. В обсуждении проблемы участвовал в апреле 1919 г. и Дутов.

Предполагалось разделить страну на округа. Атаману предстояло руководить Южно-Уральским краем, в который, кроме Оренбуржья, включалась Башкирия, а также западная и северная части современного Казахстана. А.И.Дутов направил на имя Верховного правителя записку со своими предложениями о порядке взаимоотношений с национальными окраинами, которая свидетельствует о глубоком знании атаманом истории региона, особенностей национальной культуры и способов их использования в политике центральной власти14.

Однако в ходе наступления армий большевистского Восточного фронта к 12 сентября 1919 г. Южная армия Колчака была разгромлена, группа генерала Белова отступила на Тургай, а части Дутова отошли в степи Казахстана и далее продвигались в Сибирь. Они включались в состав вновь формируемых частей

2-го Степного Сибирского корпуса, а также разрозненными отрядами отступали всё дальше на восток.

В 1920 г. Дутов оказался в Китае вместе с другими представителями потерпевшего поражение Белого движения. 7 февраля 1921 г. во время неудачной операции чекистов по его похищению атаман был смертельно ранен. «Я люблю Россию, в частности свой Оренбургский край, в этом вся моя платформа, — говорил он о своих взглядах в 1918 г. — Если бы большевики и анархисты нашли действительный путь спасения и возрождения России, я был бы в их рядах; мне дорога Россия, и патриоты, какой бы партии они ни принадлежали, меня поймут, как и я их»15.

Примечания

1 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 258. Л. 47; Усть-Каменогорская жизнь. 1918. 22 июля.

2 Александр Ильич Дутов. Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска. Б.м., 1919. С. 3.

3 См.: Оренбургский казачий вестник. 1917. 1 окт.

4 Там же. 1917. № 42.

5 Там же. 27 окт.

6 Там же. № 105; Александр Ильич Дутов. С. 121, 120.

7 Александр Ильич Дутов. С. 61.

8 ГА РФ. Ф. 193. Оп. 1. Д. 5. Л. 13; Сибирская речь. 1918. 24 августа.

9 ГА РФ. Ф. 193. Оп. 1. Д. 30. Л. 15; РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 258. Л. 47.

10 См.: Усть-Каменогорская жизнь. 1918. 22 июля.

11 Майский И. Демократическая контрреволюция. М.; Пг., 1923. С. 219; Маргулиес М.С. Год интервенции. Кн. 1. Берлин, 1923. С. 48.

12 РГВА. Ф. 184. Оп. 8. Д. 15. Л. 52—53; М.В.Фрунзе на фронтах гражданской войны. М., 1941. С. 66—67, 80.

13 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 258. Л. 47.

14 Подробнее см.: Источник. 2001. № 3. С. 46—51.

15 См.: Усть-Каменогорская жизнь. 1918. 22 июля.

«Человек исключительной энергии и воли»

|

Борис Анненков |

Борис Владимирович Анненков (9 /21/ февраля 1889 — 25 августа 1927) родился в семье потомственного дворянина, отставного полковника, который имел около 70 десятин земли и имение в Волынской губернии. «По линии отца моя родословная идет от декабриста Анненкова», — писал Б.В. Анненков1.

Окончив к 1906 г. Одесский кадетский корпус и в 1909 г. Московское Александровское училище, он в чине хорунжего был определен на службу в 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеевича полк, командовал сотней, а затем служил в казачьем полку в Кокчетаве. Молодой офицер сумел завоевать доверие подчиненных.

Когда в начале Первой мировой войны казаки подняли бунт против избивавшего их начальника лагеря Бородихина, Анненкову пришлось по их просьбе принять на себя командование сразу тремя полками. «Полагаю, что я пользовался среди них авторитетом за уважительное отношение к каждому казаку. Мне удалось восстановить порядок во многом благодаря тому, что вся сотня, которой я командовал, была полностью на моей стороне». Но за отказ назвать зачинщиков прибывшей для расследования происшествия комиссии Анненков вместе с 80 казаками был предан военно-полевому суду и приговорен к 1 году и 4 месяцам заключения в крепости с ограничением в правах. Эта мера наказания была заменена отправкой на фронт.

В составе 4-го Сибирского казачьего полка Анненков участвовал в военных действиях на территории Белоруссии. После тяжелого поражения в районе Пинских болот вместе с остатками полка он добрался до Гродно, где добился разрешения служить в формировавшихся там партизанских частях и был назначен атаманом отряда. Назначение проводилось тогда на основе избрания кандидата всеми командирами полков, которые входили в отряд.

В 1915—1917 гг. он с успехом командовал отдельным партизанским отрядом, созданным для выполнения разведывательных и диверсионных задач в тылу противника. Традиции и правила жизни в отряде были сохранены атаманом и в годы гражданской войны. В его частях, как и во время мировой войны, бойцы и командиры носили отличительную нашивку, изображавшую черный с красным угол, череп и кости, а также значок с аналогичной эмблемой и надписью «С нами Бог».

Военные действия Борис Анненков закончил в чине войскового старшины. Награжден отечественными и иностранными орденами.

![]()

Анненков получил хорошее образование, знал французский, немецкий, китайский и тюркские языки. «Воспитание получил строго монархическое, — вспоминал он, — тогда каждый офицер не имел права придерживаться никаких других взглядов. Я полагал, что монархический образ правления самый подходящий для России». Он признавал, что «на фронте заниматься политикой было некогда», хотя смутная необходимость перемен чувствовалась всеми, а известия о политических событиях поступали из газет и от приезжавших из отпусков сослуживцев.

Присягнув на верность Временному правительству вместе с другими офицерами, Анненков тем не менее рассчитывал на восстановление обновленной монархии — с избранным Учредительным собранием царем, Думой и земствами.

В октябре 1917 г. войсковой старшина Б.В.Анненков командовал отрядом в составе 1-й армии. Установление советской власти он считал незаконным, происшедшим без поддержки «не только армии, казачества, но и вообще народа». Подчиняясь армейской дисциплине, он в декабре 1917 г. вместе с вооруженным отрядом Сибирской казачьей дивизии прибыл на расформирование в Омск, где к тому времени сосредоточились 8 казачьих полков.

В борьбе за власть между войсковым Сибирским советом и Советом рабочих и солдатских депутатов казачество оказалось расколотым: часть его по приказу Совдепа разоружилась, что вызвало недовольство офицерства. После отказа подчиниться приказу Совета казачьих депутатов о разоружении Анненков был объявлен вне закона.

В январе 1918 г. возглавил созданную в Омске казачью Организацию тринадцати. Около 7 небольших групп, в том числе Анненков с 24 казаками, решивших на нелегальном собрании не подчиняться новой власти, в январе 1918 г. рассредоточились в ближайших к Омску станицах.

Деятельная натура атамана реализовалась в почти авантюрных операциях, призванных, в частности, привлечь на сторону белых колеблющуюся часть сибирского казачества. Анненковский отряд, располагавшийся в станице Захламино в шести верстах от Омска, организовал налет на Омский казачий собор, похитив знамя Ермака и войсковое знамя в честь 300-летия дома Романовых.

Стоя на санях со знаменем в руках, Анненков промчался по льду Иртыша и, сумев скрыться от погони, увел казаков в Кокчетавские степи. Вскоре он обосновался в станице Мельничная в 21 версте от Омска.

К весне 1918 г. отряд атамана вырос до 200 человек. Хорошо организованные и дисциплинированные, казаки совершили налет на войсковые склады и таким образом обеспечили себе полное вооружение.

Отряд Анненкова стал одной из активных сил антибольшевистского подполья в Сибири и весной 1918 г. вместе с чехами вступил в открытую борьбу с коммунистами, увеличившись до 1 тысячи человек. В середине мая по приказу полковника А.Н.Гришина-Алмазова, возглавлявшего сибирское подполье, и по соглашению с чехословацкой группой Р.Гайды подпольные отряды выступили в целом ряде городов Сибири и Казахстана. В Омске советская власть была свергнута 7 июня 1918 г.

С образованием Временного сибирского правительства анненковский отряд был включен в состав Сибирской армии и принял участие в боях против красноармейских частей Блюхера и Каширина. На этом этапе войны сохранившие воинскую дисциплину и организацию части белых добились превосходства над плохо обученными красноармейскими формированиями.

После взятия Уральска и Троицка Б.В.Анненков сформировал 4 полка, артдивизион и несколько вспомогательных подразделений. По рекомендации казачьего круга ему было присвоено звание полковника.

Мобилизация в Сибирскую армию белых проходила с большим трудом. Крестьянство не хотело воевать, уклонялось от призыва, в ряде мест вспыхивали восстания. С 15 июля по 1 сентября 1918 г. продолжались мятежи крестьян 46 сел Шемонаихинского уезда Семипалатинской области. В сентябре оно охватило также многие села Павлодарского уезда.

Информатор Сибирского правительства докладывал, что «агитация антигосударственного направления возрастает, переловить главарей невозможно ввиду отсутствия реальной силы»2.

При подавлении выступлений применялись исключительные меры. По приказу военного министра П.П.Иванова-Ринова Анненков также участвовал в карательных операциях. 15 сентября 1918 г. его отряд занял Славгород, при обороне которого погибли 150 красноармейцев. Семипалатинская область и Алтайская губерния были «почти сплошь перепороты отрядом Анненкова, многих расстреляли, целые деревни сжигали, грабили, женщин насиловали». На судебном процессе в Семипалатинске в июле 1927 г. Б.В.Анненков признал, что предотвратить «эксцессы» в обстановке вооруженного столкновения «не было возможности»3.

После подавления восстания получившая имя Анненкова партизанская дивизия была направлена в Семипалатинск, где атаман руководил формированием 6 полков и нескольких артиллерийских батарей для Семиреченского фронта.

Многим импонировало в атамане то, что он презирал карты и иные азартные игры, не курил и не пил, не был замешан в скандальных любовных похождениях. Придерживаясь выработанных во время мировой войны правил, атаман стремился к своеобразной военной демократии в своих частях. Офицером можно было стать, только пройдя все ступени, начиная с рядового. Употребление обращений «брат» и «ты» независимо от звания не привлекало кадровых офицеров, многие из которых уезжали из анненковских частей, отказываясь служить под началом своих бывших подчиненных.

«Старых генералов я считал хламом», — говорил позже атаман. Он выдвигал молодежь, ссылаясь на печальный опыт мировой войны. Всё это не могло не вызвать недовольство омского правительства.

Один из его представителей, И.И.Серебренников, уже в эмиграции писал: «Вспоминаю, как однажды осенью 1918 г. в Омск полетели тревожные телеграммы из Семипалатинска с жалобами на произвол, который начал творить там атаман Анненков. Он наложил на семипалатинское купечество огромный налог, каковой и стал взыскивать под угрозой расстрела, и учинил ряд других беззаконных поступков».

Глава правительства П.В.Вологодский на заседании Совета министров «произнес горячую филиппику против Анненкова, требовал отстранения его от должности и настаивал на предании атамана суду и даже на его аресте». Исполняющий дела военного министра генерал Сукин заявил, однако, что отряд не выдаст атамана и его можно будет взять только с боем. К тому же он имеет значительные силы. В итоге Совет министров постановил расследовать незаконные действия Анненкова4.

Он был вызван в Омск, но отказался подчинить свой отряд 2-му Степному сибирскому корпусу, который действовал в Семиречье, и вернулся, захватив с собой около полутысячи новых добровольцев.

23 октября 1918 г. в связи с подготовкой наступления в Семиречье отряд Анненкова был развернут в дивизию. 29 октября его партизаны устроили в здании клуба-театра в Семипалатинске бал-концерт, в котором участвовали оперные артисты, оркестр атаманского отряда. Половину выступавших составляли партизаны. В начале ноября они включились в операцию по овладению регионом5.

![]()

|

Командиры подразделений

|

условиях плохой организации и снабжения часть атаманов, по воспоминаниям бывшего главнокомандующего армией Уфимской директории В.Г.Болдырева, «просто и решительно перешли к способу реквизиции… Они были сыты, хорошо одеты и не скучали.

Система подчинения была чрезвычайно проста: на небе — Бог, на земле — атаман. И если отряд атамана Красильникова, развращенный пагубной обстановкой Омска, носил все признаки нравственного уродства и анархичности, то в частях Анненкова, представлявшегося человеком исключительной энергии и воли, было своеобразное идейное служение стране.

Суровая дисциплина отряда основывалась, с одной стороны, на характере вождя, с другой — на интернациональном, так сказать, составе его.

Там был батальон китайцев и афганцев и сербы. Это укрепляло положение атамана: в случае необходимости китайцы без особого смущения расстреливают русских, афганцы — китайцев, и наоборот»6.

Дисциплину Б.В.Анненков поддерживал, опираясь на военно-полевой суд, состоявший из офицеров, и специальную комиссию, действовавшую на основе дореволюционных законов и приказов штаба Верховного главнокомандующего. Одновременно применялись и внесудебные решения, которые утверждал сам атаман и приводила в исполнение получившая очередной наряд часть.

В партизанской дивизии было запрещено употребление спиртного, пьяные изгонялись. «Штаба и свиты у атамана нет, — сообщала одна из газет того времени, — только пишущая машинка и вестовые. За сквернословие на третий раз изгонялись. Образцовая дисциплина, хорошее снаряжение, три рода оружия, преобладают интеллигентная молодежь, казаки и киргизы»7.

Стремление к автономии, нежелание полностью подчиняться Колчаку, которого Анненков считал «слепым исполнителем воли союзников», выразилось, в частности, в отказе атамана принять присвоенное ему 25 ноября 1918 г. Верховным правителем звание генерал-майора, хотя затем это решение все-таки было утверждено.

![]()

Дальнейшая военная карьера и личная судьба Бориса Анненкова оказались связаны с событиями на Семиреченском фронте.

В начале декабря 1918 г. ему было поручено в составе 2-го Степного сибирского корпуса освобождение юго-восточной части современного Казахстана, приказом Колчака 6 января 1919 г. объявленной театром военных действий. Положение белых здесь характеризовалось острым дефицитом продовольствия, обмундирования, вооружения. Из-за разнонаправленности целей соединившихся в армию Верховного правителя сил: казачества, партизанских отрядов, национальных казахских частей, а также слабости красноармейских отрядов ситуация в Семиречье отличалась неустойчивостью. Главной проблемой для белых была ликвидация Черкасской обороны — сопротивления удерживаемых красными 13 сел Лепсинского и Копальского уездов. Предпринятое отрядом Анненкова 20 января 1919 г. наступление на окруженные села оказалось неудачным8.В занятых населенных пунктах Анненков действовал и убеждением, и принуждением. 10 января 1919 г. он издал приказ населению занятого Урджарского района. В нем говорилось: «§ 1. Вверенный мне отряд прибыл в Семиречье для борьбы с большевиками, для водворения правопорядка, тишины и спокойствия.

В отношении населения мы будем держаться совершенно одинаково беспристрастно, будь то казак, крестьянин или киргиз.

На старое мною поставлен крест, так как многие из нас были благодаря своей темноте в заблуждении. Наказаны будут только те, кто сознательно вел вас к этой разрухе. Но в будущем, предупреждаю, будет жестоко наказан всякий, кто вновь будет замечен в преступлениях против существующего государственного порядка, насилиях, грабежах и других преступлениях».

В § 2 всё население обязывалось беспрекословно выполнять приказания областной и сельской администрации и нести государственные повинности.

Кроме того запрещалось сдавать землю китайцам под посев опия, причем весь посев, говорилось в приказе, будет уничтожаться через подставное лицо. Посевы разрешались только русским с ведома управляющего областью. Приказ запрещал также продажу породистых лошадей. Такие сделки могли заключаться только с ведома военных властей и лишь в исключительных случаях.

Интересно, что белые стремились воздействовать на население не только угрозой наказания и силой приказа. 28 февраля того же года, например, общее присутствие Семиреченского областного правления постановило переименовать село Ивановка Лепсинского уезда в село Анненково.

Атаман между тем всячески пытался удержать ситуацию под контролем. Так, в приказе по Уч-Аралскому и Урджарскому районам, которые в феврале 1919 г. находились на военном положении, запрещалась продажа спиртных напитков. Виновные в их изготовлении и продаже предавались военно-полевому суду. Китайские подданные, привозившие спиртное, высылались с конфискацией товара.

Анненков распорядился также арестовывать на 14 суток пьяных и налагать на них штраф в размере 1 тысячи рублей. Эти средства должны были распределяться следующим образом: 500 рублей — в лазарет, 300 — «в общество», 200 — в пользу поимщика. Аналогичные меры применялись за найденные спиртные напитки9.

Своеобразно относился атаман и к побежденным. В телеграмме уполномоченного командира корпуса генерала Ефремова из Сергиополя (центр Урджарского района) в Омск от 10 января 1919 г., в частности, говорилось: «В следственную комиссию в Сергиополь под конвоем следовало 17 красноармейцев, на пути таковые были освобождены атаманом Анненковым и приняты бойцами в партизанскую дивизию. На мое требование вновь передать их начальнику районной милиции Анненков ответил, что красноармейцы приняты, дабы искупить свою вину, о чем докладываю».

Об этом факте 17 января управляющий министерством внутренних дел А.Н.Гаттенбергер сообщил главе колчаковского правительства, предложив доложить лично Верховному правителю, чтобы «отменить означенное распоряжение атамана Анненкова»10. В личном конвое атамана, состоявшем из 30 казаков, почти половину составляли пленные красноармейцы, отличившиеся мужеством в боях. Один из них, Иван Дупляков, пользовался особым доверием командира: находясь неотлучно рядом с ним, Дупляков позже, уже после отступления в Китай, по завещанию, составленному Анненковым в китайской тюрьме, должен был получить хранившиеся у него 4 слитка золота.

![]()

|

Боец-анненковец |

Только к июню 1919 г. белые смогли организовать развернутое наступление, добившись к августу сокращения территории Черкасской обороны до трех сел. После 16-месячного сопротивления под напором Семиреченской группы войск Колчака, в состав которой входили дивизия Анненкова и четыре казачьих бригады, оборона пала. Три роты красноармейцев во главе с командирами сдались в плен добровольно, часть их затем приняла участие в боях в составе анненковской дивизии.

Однако перелом в пользу Красной армии, происшедший летом 1919 г. по всему Восточному фронту, сказался и на положении дел в Семиречье. Главная опора белых — город Семипалатинск — был занят советскими частями 10 декабря. Остатки 2-го Степного сибирского корпуса, в который входили и части атамана, пополнялись отступавшими отрядами армии А.И.Дутова. Красноармейская разведка доносила, однако, что в сотнях Анненкова нет орудий и пулеметов, «патронов на людях от 20 до 60… Штадив имеет зеленый флаг с белым черепом и костями и надписью “С нами Бог”»11.

Пытаясь задержать распад, командование белых концентрировало разлагающиеся части в сводные формирования, проводило дополнительные мобилизации, организовывало набеги плохо вооруженных отрядов на занятые красными населенные пункты, но изменить ситуацию в свою пользу было уже неспособно.

29 февраля 1920 г. Анненкову было предложено добровольно сдать оружие, однако он намеревался продолжать сопротивление. Ответить на ультиматум советской делегации, предъявленный 2 марта, в течение 18 часов анненковцы отказались, настаивая на 24-часовом перерыве.

В результате наступления частей большевистского Туркестанского фронта к концу марта были заняты основные населенные пункты Семиречья. В ночь на 25 марта 1920 г. Б.В.Анненков в сопровождении 4 тысяч бойцов и отступавшего населения ушел за границу, объявив специальным приказом о прекращении вооруженной борьбы и праве каждого солдата и офицера самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу.

Принявший от него командование полковник Асанов приказал оставшимся силам Семиреченской армии «считать себя войсками РСФСР» и ожидать распоряжений командования Красной армии12.

![]()

Отступившие в Китай белые оказались в сложном положении. По настоянию властей они сдали оружие, часть казаков покинула отряд, а сам Анненков, не выполнив требований китайских властей о разоружении отряда, в марте 1921 г. был арестован и посажен в тюрьму города Урумчи. Китайцы добивались от него передачи вывезенных из России ценностей.

Отступившие в Китай белые оказались в сложном положении. По настоянию властей они сдали оружие, часть казаков покинула отряд, а сам Анненков, не выполнив требований китайских властей о разоружении отряда, в марте 1921 г. был арестован и посажен в тюрьму города Урумчи. Китайцы добивались от него передачи вывезенных из России ценностей.

Лишь в результате неоднократных обращений бывшего начальника штаба его дивизии полковника Н.А.Денисова к властям, а также к посланникам стран Антанты в Китае Анненков в феврале 1924 г. был освобожден. Он решил полностью отойти от участия в эмигрантском движении и уехать в Канаду, но не смог найти средства на получение визы.

Практически сразу после освобождения молодой генерал стал получать многочисленные настойчивые предложения включиться в деятельность антисоветских организаций, объединить и возглавить монархические группировки и отряды.

Реально оценивая политическую ситуацию и соотношение сил, Б.В.Анненков всячески уклонялся от активной деятельности, но в конце концов принял предложение сформировать отряд в составе китайских войск под командованием маршала Фын Юйсяна, который у белоэмигрантов считался сторонником большевиков.

10 апреля 1926 г. неожиданно для всех Анненков со своими ближайшими сподвижниками был отправлен через Монголию в Советскую Россию. Известно, что советские органы власти в это время добивались передачи им ряда руководителей белого движения, в том числе Анненкова. Сведений о его позиции и характере отношений с китайским маршалом нет, однако 20 апреля 1926 г. газета «Новая Шанхайская жизнь» опубликовала обращение атамана в ЦИК СССР «с искренней и чистосердечной просьбой о прощении» и помиловании, если не его самого, то менее виновных бывших его соратников. Кроме того, он выступил с обращением к своим сторонникам прекратить борьбу с большевистской властью.

Решение Анненкова вызвало бурю негодования и возмущения в белоэмигрантской печати. Обстоятельства, вследствие которых атаман был отправлен в СССР, остаются неясными. «Шанхайская заря» 25 апреля 1926 г. писала, что он был арестован китайским командованием по распоряжению советского военного руководства, так как отказался перейти на сторону большевиков. По другой версии он вместе с Денисовым был захвачен в гостинице «Калган» группой во главе со старшим советником Фын Юйсяна господином Лином — известным советским военачальником В.М.Примаковым. Очевидно, это была операция ОГПУ.

После открытого судебного процесса, состоявшегося над Анненковым и Денисовым в июле 1927 г. в Семипалатинске, по приговору военной коллегии Верховного Суда СССР 25 августа 1927 г. атаман был расстрлян.

Примечания

1 И.А.Анненков, кавалергардский поручик, был членом петербургской ячейки Южного общества декабристов, участвовал в деятельности Северного общества и после восстания 14 декабря 1825 г. был сослан на каторгу. Здесь он женился на дочери французского эмигранта, которая добилась разрешения выйти замуж за ссыльного каторжанина и осталась с ним в Сибири.

2 ГА РФ. Ф. 1561. Оп. 1. Д. 5. Л. 30, 36.

3 Воля народа. 1918. 14 сент.; Положение дел в Сибири / Военная мысль. Издание РВС Восточного фронта. № 1. 1919. 1 февр. С. 30.

4 См.: Серебренников И.И. Мои воспоминания. Т. 1. Тяньцзин, 1937. С. 223.

5 РГВА. Ф. 39498. Оп. 1. Д. 63. Л. 92—93, 123, 137, 157; Воля народа. 1918. 31 окт.

6 Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты: Воспоминания. Новониколаевск, 1925. С. 81.

7 Наша газета. 1919. 18 октября. До 1925 г. казахов называли киргизами.

8 См.: Семипалатинские областные ведомости. 1919. 19 янв.; Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и Казахстане. Т. 1. Алма-Ата, 1964. С. 542—543.

9 Семиреченские областные ведомости. 1919. 9 марта, 23 марта, 23 февр.

10 ГА РФ. Ф. 1700. Оп. 1. Д. 74. Л. 1—2.

11 Правительственный вестник. 1919. 18, 19 окт.; Наша газета. 1919. 18 окт.; РГВА. Ф. 110. Оп. 3. Д. 951. Л. 22; Д. 927. Л. 28.

12 См.: РГВА. Ф. 110. Оп. 3. Д. 281. Л. 10—12, 23, 121—123; Д. 936. Л. 78; Гражданская война в Казахстане: Летопись событий. Алма-Ата, 1974. С. 286, 295, 297—298.

Метки: атаманы дутов анненков |

Обряд погребения |

Это цитата сообщения Tatiana_TIS [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Умершего полагают во гробе лицем к востоку (ногами на восток), представляя его как бы молящимся на восток.

Руки скрещивают на груди (правая сверху) - смирение перед Господом.

В правую руку вкладывают Крест и невозженную свечу (её возжет Христос).

В левую руку вкладывают Разрешательную молитву.

На челе полагают венец со словами "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный" - ангельское пение, надежда на пребывание души в ангельском мире.

Ноги без обуви (потому как на святую землю станут). Только военным и священникам ноги обували.

Голова мужчин не покрыта, женщин - в платке. Тело омывают чистой водой.

Одежда - белая длинная рубаха (сорочка).

После отпевания тело с ног до головы (к затылку) покрывают белым без узоров покрывалом - символ чистоты, сохраненной от Крещения до последнего дня.

Священники, диаконы погребаются в белом Литургийном облачении, тело отирают оливковым маслом.

Монахи - в мантии, тело не омывают.

После облачения лицо усопшего священнослужителя или монаха накрывают воздУхом - покровцем для Святых Даров. В таком виде отпевают и погребают.

При отпевании в доме ковчег с мощами усопшего поставляют ногами (лицем) к иконам, в храме - к алтарю.

На могиле утверждается Крест, знаменующий Православное исповедание усопшего, его чаяния и надежду. Крест - вознаграждение усопшему.

Устанавливают Крест "в ногах" - на восток, перед лицем усопшего.

Вокруг ковчега с мощами усопшего поставляются четыре подсвечника со свечами - по одному на каждой стороне - символ молитвы всего мiра об усопшем.

Во время совершения чина погребения присутствующие поставляют на подсвечники свечи "о упокоении души".

Близким усопшего раздаются небольшие свечи - "проводные". Число проводных свечей 12 - символ присутствия и молитвы всех родов (12 колен Израилевых, теперь - Нового Израиля). Их держат в руках зажженными до окончания чтения священником Разрешательной ("проходной") молитвы. Огарки проводных свечей складывают в ковчег ("гроб") возле правой руки усопшего.

|

|

Генерал Сергей Леонидович Марков "И жизнь , и смерть за счастье Родины". |

ПОСВЯЩЕНИЯ ГЕНЕРАЛУ С.Л. МАРКОВУ

Солдатская песня Марковцев

Смело вперёд, за Отчизну святую,

Дружно, как братья, пойдём -

Страху не знаем мы и удалую

Песню в бою запоём.

Песню о том, как бойцы, генералы -

Марков , Дроздовский-герой -

С песнями нам умирать завещали,

Мы поклялись головой.

Как под Медведовкой лихо-то дралися:

Марков там был, генерал.

С ним в бронированный поезд ворвалися,

И большевик побежал.

Как в Новодмитревской, снегом занесены,

Мокрые, скованы льдом -

Шли мы безропотно, дралися весело,

Грелись холодным штыком.

Пусть знает враг, что бойцы, генералы,

В наших сердцах все живут -

И что опять, как и прежде, бывало,

К победам нас поведут.

И снова опять за Отчизну святую

Дружно, как братья, пойдём -

Страху не знаем мы, и удалую

Песню в бою запоём.

Елена Семёнова

Памяти генерала С.Л. МАРКОВА

К чёрту за синею птицей...

Смело в атаку! Вперёд!

Нам ли пристало смутиться,

Если наш пробил черёд?

Смерть лучше жизни позорной

В преданной, падшей стране,

Смерть средь бескрайних просторов

С грёзой о радостном дне.

Траур по нашей России

Рано покуда снимать.

Таят последние силы -

Гордая белая рать.

Только и в мраке есть место

Свету, что ярок в сердцах,

Выбравших узкий путь чести,

Не отклонивших венца...

Крест рок в грядущем готовит...

Грозно гудит нынче Дон,

И искупительной кровью

Белый алтарь окроплён.

Лишь по десятку потронов...

Так в полной рост под огнём,

Не отдавая поклонов

Пулям, в атаку пойдём!

Ну же, друзья, веселее!

Лучше погибнуть в бою.

Вера последняя греет:

Скоро мы будем в раю...

Ну! За Россию! За Веру!

Белая русская рать!

В этом бою беспримерном

Долг след последний отдать.

Те, кто нас знали, любили,

Пусть помянут нас добром,

Коль в безымянной могиле

Вечным забудемся сном.

Матери, жёны и дети

Пусть нас простят, что писать

Нам недосуг: на рассвете

Ринемся в пекло опять.

И содрогнутся вдруг дали...

Так смерть касается глаз...

- Вы за меня умирали...

Я умираю за вас...

Ну же! Смелее! В атаку!

К чёрту все споры! Вперёд!

Может, от дымного мрака

Русский очнётся народ..

Метки: песня марков |

ПАРТИЗАНЫ-ЧЕРНЕЦОВЦЫ |

А. В. Марыняк

«ПЕРВЫЕ НАЧАВШИЕ»: В.М.ЧЕРНЕЦОВ И ПАРТИЗАНЫ-ЧЕРНЕЦОВЦЫ

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЧЕРНЕЦОВ родился в 1890 г., происходил из казаков станицы Усть-Белокалитвенской Области Войска Донского. Сын ветеринарного фельдшера. Образование получал в Каменском реальном училище, в 1909 г. закончил Новочеркасское казачье училище. На Великую войну вышел в чине сотника, в составе 26-го Донского казачьего полка (4-ая Донская казачья дивизия). Выделялся отвагой и бесстрашием, был лучшим офицером-разведчиком дивизии, трижды ранен в боях. В 1915 году В.М. Чернецов возглавил партизанский отряд 4-ой Донской казачьей дивизии. И отряд этот рядом блестящих дел покрыл неувядаемой славой себя и своего молодого командира. За воинскую доблесть и боевое отличие Чернецов был произведен в подъесаулы и есаулы, награжден многими орденами, получил Георгиевское оружие, был трижды ранен. Однако главное дело жизни «донского Ивана Царевича» было еще впереди...

Для сопротивления захватившим власть большевикам, не признавший власть Советов Донской Атаман А.М.Каледин рассчитывал на донские казачьи дивизии, из которых планировалось выделить здоровое ядро, до их же прибытия основная тяжесть борьбы должна была лечь на импровизированные отряды, формировавшиеся, главным образом, из учащейся молодежи. «Идеалистически настроенная, действенная, учащаяся молодежь – студенты, гимназисты, кадеты, реалисты, семинаристы, - оставив школьную скамью, взялись за оружие – часто против воли родителей и тайно от них – спасать погибавший Дон, его свободу, его «вольность». Самым активным организатором партизан и стал есаул В.М.Чернецов. Отряд был сформирован 30 ноября 1918 г. Довольно скоро партизанский отряд есаула В.М.Чернецова получил прозвище донской «кареты скорой помощи»: чернецовцы перебрасывались с фронта на фронт исколесив всю Область Войска Донского, неизменно отбивая накатывавшиеся на Дон большевистские орды. Отряд В.М.Чернецова был едва ли не единственной действующей силой Атамана А.М.Каледина.

В конце ноября, на собрании офицеров в Новочеркасске, молодой есаул обратился к ним со следующими словами:

«Я пойду драться с большевиками, и если меня убьют или повесят „товарищи", я буду знать, за что; но за что они вздернут вас, когда придут?». Но большая часть слушателей осталась глуха к этому призыву: из присутствовавших около 800 офицеров записались сразу... 27. В.М.Чернецов возмутился: «Всех вас я согнул бы в бараний рог, и первое, что сделал бы,– лишил содержания. Позор!» Эта горячая речь нашла отклик – записалось еще 115 человек. Однако на следующий день, на фронт к станции Лихая отправилось только 30 человек, остальные «распылились». Маленький партизанский отряд В.М.Чернецова составили, преимущественно, ученики средних учебных заведений: кадеты, гимназисты, реалисты и семинаристы. 30 ноября 1917 года чернецовский отряд убыл из Новочеркасска в северном направлении.

На протяжении полутора месяцев партизаны Чернецова действуют на воронежском направлении, одновременно с этим выделяя силы на поддержание порядка внутри Донской области.

Уже тогда, его партизаны, обожавшие своего командира начинают писать о нем стихи и слагать легенды.

«На станции Дебальцево, по пути в Макеевку, паровоз и пять вагонов Чернецовского отряда были задержаны большевиками. Есаул Чернецов, выйдя из вагона, встретился лицом к лицу с членом военно-революционного комитета. Солдатская шинель, барашковая шапка, за спиной винтовка – штыком вниз.

«Есаул Чернецов?»

«Да, а ты кто?»

«Я – член военно-революционного комитета, прошу на меня не тыкать».

«Солдат?»

«Да».

«Руки по швам! Смирно, когда говоришь с есаулом!»

Член военно-революционного комитета вытянул руки по швам и испуганно смотрел на есаула. Два его спутника – понурые серые фигуры – потянулись назад, подальше от есаула…

«Ты задержал мой поезд?»

«Я…»

«Чтобы через четверть часа поезд пошел дальше!»

«Слушаюсь!»

Не через четверть часа, а через пять минут поезд отошел от станции».

Говоря о составе отряда В.М.Чернецова участник тех событий отмечал: «…я не ошибусь, наметив в юных соратниках Чернецова три общие черты: абсолютное отсутствие политики, великая жажда подвига и очень развитое сознание, что они, еще вчера сидевшие на школьной скамье, сегодня встали на защиту своих внезапно ставших беспомощными старших братьев, отцов и учителей. И сколько слез, просьб и угроз приходилось преодолевать партизанам в своих семьях, прежде чем выйти на влекущий их путь подвига под окнами родного дома!»

И все же это были дети и юноши, учащаяся молодежь, в абсолютном своем большинстве незнакомая с военным ремеслом и не втянутая в тяжелую «походную» жизнь. Практически это был резкий переход от страниц Майн-Рида в реальный холод, грязь и под пули противника. Во многом именно юношеская восторженность и непонимание опасности способствовали бесшабашности чернецовских партизан, хотя, когда неизбежные элементы «настоящей» и «взрослой» военной службы приводили порой к комическим историям.

Вспоминает один из чернецовских партизан, которому тогда было 16 лет:

«…Моя группа из 24 человек была направлена в предместье Новочеркасска – Хотунок. Нас разместили в бараках, откуда накануне были высланы «домой» большевистски настроенные солдаты (272-го и 273-го запасных пехотных полков – А.М.). Ночь выдалась очень темной, и освещения в районе бараков не было. Меня с приятелем поставили часовыми – охранять сон наших воинов.

Около полуночи наше внимание привлек какой-то подозрительный шум. Он то стихал, то раздавался вновь. Нам слышалось тяжкое дыхание притаившегося врага, его возня была уже совсем близко от бараков. Нервы наши не выдержали, и для храбрости мы выстрелили. Из бараков выскочили с винтовками наши боевые друзья, готовые немедленно занять оборону. «Что случилось?» - спрашивали нас. После нашего объяснения начались поиски «врага». И вот свет многочисленных фонариков высветил мирно пасущуюся невдалеке от бараков корову».

Отряд имел переменную, «плавающую» численность и структуру. В последний свой поход из Новочеркасска В.М.Чернецов выступил уже со «своей» артиллерией: 12 января 1918 г. из Добровольческой армии ему были переданы артиллерийский взвод (два орудия), пулеметная команда и команда разведчиков Юнкерской батареи, под общим командованием подполковника Д.Т.Миончинского. 15 января 1918 г. В.М.Чернецов двинулся на север. Его отряд занимает станцию Зверево, затем Лихую. По поступившим данным, красные захватывают Зверево, отрезая отряд от Новочеркасска, к счастью, это был только налет и красные там не задержались. Передав оборону Зверево офицерской роте, В. М. Чернецов концентрирует свой отряд для обороны Лихой, представлявшей собой важный железнодорожный узел на скрещивании двух линий: Миллерово – Новочеркасск и Царицын – Первозвановка. К этому моменту в отряде 27-летнего есаула 3 сотни: первая – под командой поручика Василия Курочкина, вторая – есаула Брылкина (находилась в отделе, охраняя линию Зверево – Новочеркасск и третья – штаб-ротмистра Иноземцева. Способный только наступать В.М.Чернецов решает захватить станцию и станицу Каменскую, следующую по пути на север от Лихой. У разъезда Северо-Донецкий чернецовцы встретились с противником. Боевые действия еще чередуются с переговорами и парламентеры с красной стороны предлагают разойтись. Неприятным сюрпризом тут явилось то, что против партизан вместе с красногвардейцами действуют и казаки, правда, составлявшие левый фланг противника станичники сообщили, что стрелять не будут. Прибывший лично к месту переговоров Чернецов приказал открыть огонь. Особого ожесточения не было: когда партизаны приблизились на 800 шагов красные стали отступать, казаки в бою фактически не участвовали, а 12-я Донская казачья батарея, хоть и вела огонь по партизанам, но шрапнель специально ставилась на высокий разрыв и вреда практически не причиняла.

Утром чернецовцы без боя заняли оставленную красными Каменскую. Казачье население встретило их весьма дружелюбно, молодежь записывалась в отряд (из учащихся станицы Каменской была образована 4-ая сотня), бывшие в станице офицеры сформировали дружину, дамским кружком на вокзале был устроен питательный пункт.

Спустя три часа партизаны, с двумя орудиями бросились назад: офицерская рота была выбита с Лихой, путь к Новочеркасску отрезан, противник – в тылу. Вместо похода на Глубокую пришлось опять обращаться назад. Бой был удачен: захвачен вагон со снарядами, 12 пулеметов, противник потерял более ста человек только убитыми. Но также велики были и потери партизан, был ранен «правая рука» Чернецова – поручик Курочкин.

20 января, из станицы Каменской, куда вернулись партизаны, начался последний поход уже полковника Чернецова (за взятие Лихой он был произведен «через чин» Атаманом А.М.Калединым). По плану, В.М.Чернецов с сотней своих партизан, офицерским взводом и одним орудием должен был обойти Глубокую, а две сотни с оставшимся орудием штабс-капитана Шперлинга под общей командой Романа Лазарева должны были ударить в лоб. Планировалась одновременная атака с фронта и тыла, причем обходная колонна должна была разобрать железнодорожный путь, перерезав, таким образом, пути отхода.

Молодой начальник переоценил силы свои и своих партизан: вместо выхода к месту атаки в полдень заплутавшие в степи партизаны вышли на рубеж атаки только к вечеру. Первый опыт отрыва от железной дороги вышел комом. Однако не привыкший останавливаться Чернецов решил, не дожидаясь утра, атаковать сходу. «Партизаны, как всегда, шли в рост,- вспоминал один из чернецовцев,- дошли до штыкового удара, ворвались на станцию, но их оказалось мало – с юга, со стороны Каменской, никто их не поддержал, атака захлебнулась; все три пулемета заклинились, наступила реакция – партизаны стали вчерашними детьми». Орудие также вышло из строя. В темноте вокруг В.М.Чернецова собралось около 60 партизан из полутора сотен атаковавших Глубокую.

Переночевав на окраине поселка и исправив орудие чернецовцы, голодные и почти без патронов, стали отступать на Каменскую. Тут Василий Михайлович допустил роковую ошибку: желая испробовать исправленное орудие, он приказал дать несколько выстрелов по окраине Глубокой, где собирались красногвардейцы. Командовавший артиллеристами подполковник Миончинский предупреждал, что тем самым он рассекретит присутствие партизан и уйти от казачьей конницы будет затруднительно. Но… снаряды легли хорошо и под радостные возгласы партизан орудие выпустило еще десяток снарядов, после чего отряд двинулся в обратный путь.

Через некоторое время путь отступления оказался перерезан конной массой. Это были казаки войскового старшины Голубова. Чернецов решил принять бой. Три десятка партизан при одном орудии приняли бой против пяти сотен конницы, орудия бывшей Лейб-гвардии 6-й Донской казачьей батареи открыли огонь. Стрелявшая без офицеров батарея показала отличную гвардейскую выучку.

В последнем, предсмертном, призыве 28 января 1918 года Атаман А.М.Каледин отметит: «…наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе (10-й, 27-й, 44-й Донские казачьи и Л.-гв. 6-я Донская казачья батарея – А.М.), подняли мятеж и в союзе со вторгнувшимися в Донецкий округ бандами красной гвардии и солдатами напали на отряд полковника Чернецова, направленный против красногвардейцев, и частью его уничтожили, после чего большинство полков – участников этого подлого и гнусного дела – рассеялись по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущество».

Превратившееся в тяжелую обузу орудие чернецовцы испортили и сбросили в овраг, его командир с ездовыми и частью номеров, севших верхом по приказу Чернецова проскочили верхами к Каменской.

Собравшиеся вокруг полковника В.М.Чернецова партизаны и юнкера-артиллеристы залпами отражали атаки казачьей конницы. «Полковник Чернецов громко поздравил всех с производством в прапорщики. Ответом было немногочисленное, но громкое «Ура!». Но казаки, оправившись, не оставляя мысли смять нас и расправиться с партизанами за их нахальство, повели вторую атаку. Повторилось то же самое. Полковник Чернецов опять поздравил нас с производством, но в подпоручики. Снова последовало «Ура!».

Казаки пошли в третий раз, видимо решив довести атаку до конца, полковник Чернецов подпустил атакующих так близко, что казалось, что уже поздно стрелять и что момент упущен, как в этот момент раздалось громкое и ясное «Пли!». Грянул дружный залп, затем другой, третий, и казаки, не выдержав, в смятении повернули обратно, оставив раненых и убитых. Полковник Чернецов поздравил всех с производством в поручики, опять грянуло «Ура!» и, партизаны к которым успели подойти многие из отставших, стали переходить на другую сторону оврага, для отхода далее».

И в этот момент В.М.Чернецов был ранен в ногу. Не имея возможности спасти своего обожаемого начальника, юные партизаны решили умереть вместе с ним и залегли кругом с радиусом в 20-30 шагов, в центре – раненый В.М.Чернецов. Тут последовало предложение… о перемирии. Партизаны сложили оружие, передние казаки тоже, но нахлынувшие сзади массы быстро превратили чернецовцев из «братьев» в пленных. Послышались призывы: «Бей их, под пулемет всех их…» Партизан раздели и погнали в одном белье по направлению к Глубокой.

Бывший войсковой старшина Николай Голубов, метивший в донские атаманы, глава революционной казачьей силы хотел предстать перед поверженным врагом в лучшем свете, «чтобы Чернецов и мы видели не разнузданность, а строевые части. Он обернулся назад и зычно крикнул: «Командиры полков – ко мне!». Два урядника, нахлестнув лошадей, а по дороге и партизан, вылетели вперед. Голубов им строго приказал: «Идти в колонне по шести. Людям не сметь покидать строя. Командирам сотен идти на своих местах!».

Поступило известие о том, что чернецовцы со стороны Каменской продолжают наступление. Угрожая всем пленным смертью, Голубов заставил Чернецова написать приказание об остановке наступления. И развернул свои полки в сторону наступавших, оставив с пленными небольшой конвой.

Воспользовавшись моментом (приближение трех всадников), Чернецов ударил в грудь председателя Донревкома Подтелкова и закричал: «Ура! Это наши!». С криком «Ура! Генерал Чернецов!» партизаны бросились врассыпную, растерявшийся конвой дал возможность некоторым спастись.

Раненый Чернецов ускакал в свою родную станицу, где был выдан кем-то из одностаничников и захвачен на следующий день Подтелковым.

«По дороге Подтелков издевался над Чернецовым – Чернецов молчал. Когда же Подтелков ударил его плетью, Чернецов выхватил из внутреннего кармана своего полушубка маленький браунинг и в упор… щелкнул в Подтелкова, в стволе пистолета патрона не было – Чернецов забыл об этом, не подав патрона из обоймы. Подтелков выхватил шашку, рубанул его по лицу, и через пять минут казаки ехали дальше, оставив в степи изрубленный труп Чернецова.

Голубов будто бы, узнав о гибели Чернецова, набросился с ругательствами на Подтелкова и даже заплакал…».

А остатки Чернецовского отряда ушли 9 февраля 1918 года с Добровольческой Армией в 1-й Кубанский (Ледяной) поход, влившись в ряды Партизанского полка.

Описание гибели чернецовца - http://nativregion.narod.ru/simple_6.html

http://hrono.rspu.ryazan.ru/biograf/bio_ch/chernecov.html

Сын степей - полковник Чернецов - http://forum.fstanitsa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=34;action=display;num=1139385210 - тут более подробно

Метки: крест партизаны чернецов |

Ильин О национальном воспитании |

Это цитата сообщения franky_boy [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мы установили уже, что национальность человека определяется не его произволом, а укладом его инстинкта и его творческого акта, укладом его бессознательного и, больше всего, укладом его бессознательной духовности. Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать», как ты любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки,— скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного.

|

Метки: ильин воспитание |

ИСПОВЕДЬ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ |

Это цитата сообщения Вольноопределяющийся [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

(Краткий перечень самых распространенных в наше время грехов).

Данный перечень рассчитан на начинающих церковную жизнь людей и, желающих покаяться перед Богом. Готовясь к исповеди, выпишите из списка обличающие Вашу совесть грехи. Если их много, нужно начать из самых тяжких - смертных. Причащаться можно только с благословения священника. Покаяние ПЕРЕД БОГОМ предполагает не равнодушное перечисление своих плохих поступков, А ИСКРЕННЕЕ ОСУЖДЕНИЕ СВОЕЙ ГРЕХОВНОСТИ И РЕШИМОСТЬ ИСПРАВЛЯТЬСЯ!

|

Метки: исповедь |

МОСКВА в 1890-1900-х годах |

Метки: фото старая москва |

Процитировано 3 раз

Граф Н. Зубов. Крым, 1920 г. |

Настанут дни, и вихрь кровавый

От нас умчится навсегда,

Взлетит опять орел двуглавый,

И сгинет красная звезда...

Метки: цитата |

Ильинъ о Правописанiи |

Это цитата сообщения franky_boy [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дивное орудiе создалъ себѣ русскiй народъ, — орудiе мысли, орудiе душевнаго и духовнаго выраженiя, орудiе устнаго и письменнаго общенiя, орудiе литературы, поэзiи и театра, орудiе права и государственности, — нашъ чудесный, могучiй и глубокомысленный русскiй языкъ. Всякiй иноземный языкъ будетъ имъ уловленъ и на немъ выраженъ; а его уловить и выразить не сможетъ ни одинъ. Онъ выразитъ точно — и легчайшее, и глубочайшее; и обыденную вещь, и религiозное паренiе; и безысходное унынiе, и беззавѣтное веселье; и лаконическiй чеканъ, и зримую деталь, и неизреченную музыку; и ѣдкiй юморъ, и нѣжную лирическую мечту. Вотъ что о немъ писалъ Гоголь: «Дивишься драгоцѣнности нашего языка: что ни звукъ, то и подарокъ; все зернисто, крупно, какъ самъ жемчугъ, и право, иное названiе еще драгоцѣннѣе самой вещи...». И еще: «Самъ необыкновенный языкъ нашъ есть еще тайна... Языкъ, который самъ по себѣ уже поэтъ...». О немъ воскликнулъ однажды Тургеневъ: «Во дни сомнѣнiй, во дни тягостныхъ раздумiй о судьбахъ моей родины, — ты одинъ мнѣ поддержка и опора, о, великiй, могучiй, правдивый и свободный русскiй языкъ! Нельзя вѣрить, чтобы такой языкъ не былъ данъ великому народу!».

|

Метки: ильин правописание |

Остатки от Империи |

мост через Волгу в Сызрани

Метки: фото империя |

СРН |

Метки: союз русского народа агитка |

Записки рядового российской армии |

Солдат сыт - Родине Щит,

Солдат одет - болезней нет,

Техника есть - Родине честь,

Часты ученья - победы в сраженьях,

Полк в нищите - дырки в Щите,

Голод незваный - в службе изъяны.

Служи, сынок, как дед служил...

1999-08-10

"Дембель неизбежен, как восход солнца!" - сказал салага и вытер слезы половой тряпкой.

Правда жизни.

Регулярно получаю вопросы от тех, кого "забирают в армию". Вообще-то по правильному - призывают. "Забирают" обычно в ментовскую. Вопросы эти всегда будят массу тяжких мыслей и воспоминаний. Круг вопросов достаточно широк и потому было принято решение ответить сразу на всё и всем сразу. Так что приступлю.

Зайду издалека. Звериные нравы соотечественников мне знакомы с самого раннего детства. Учился я в шести школах, дольше всего – в интернате. И сызмальства знаю, что дети - они крайне жестокие, несмотря на внешнюю невинность. Во многих аспектах взрослым до них далеко.

Повторюсь: самые жестокие - дети. Именно поэтому самые свирепые нравы и порядки царят на малолетках - зонах, где сидят дети до 18 лет. Происходит это отчасти еще и потому, что среди детей нет в достаточном количестве взрослых мужиков, которые могли бы ими рулить. Оставлять детей без присмотра нельзя категорически, брошенные на произвол они устроят такое, что ужаснется любой. Это не только "при советской власти" бывает. Особо любознательным рекомендую почитать "Повелителя мух" Голдинга - очень познавательно. И не рекомендую по этому поводу разводить вонь. Всегда просто осуждать со стороны, типа "а на что там воспитатели и куда они смотрят?" Речь не о том, чтобы помечтать «а вот хорошо бы». Речь о том, как на самом деле.

В армии - все то же самое, что в интернатах и колониях. Дети без присмотра. С той только разницей, что физические кондиции уже позволяют этим детям ушибить любого взрослого. Мозгов это, увы, не добавляет. Редкий офицер имеет желание и способности ими заниматься. Для этого надо жить в казарме, а у него - семья и своя жизнь. Оставленные сами по себе детишки заняты только тем, что грызут друг друга как пауки в банке.

Так вот. Несколько практических советов. Следовать этим советам тяжело. Обстановка будет непрерывно меняться и требовать от тебя мгновенного принятия решений, о которых ты раньше никогда не задумывался. И любой промах может очень сильно повлиять на всю дальнейшую службу. Советы мои навряд ли помогут. Но ты хотя бы будешь знать о том, к чему надо быть готовым. Тогда столкновение с реальностью не будет настолько диким, как это обычно бывает. Добавлю - я не ставлю себе целью кого-то "напугать" или показать собственную "крутизну". Просто считаю, что полезно знать о том, что ждет впереди.

Собственно служба состоит из трех частей. Первая, самая тяжелая и страшная - духанка, первые двенадцать месяцев службы. Прослужившего год именуют черпаком (везде по-разному), потому как переводят его в это звание путем нанесения 12 ударов черпаком по голой заднице (процедура мучительная и страшно болезненная, но практически неизбежная). Третья категория - это дедушки вооруженных сил, ветераны, прослужившие полтора года. Я говорить буду только о духах (салобонах, салагах, зеленых, сынках), ибо про всех остальных тебе все станет понятно по ходу службы, благо времени там предостаточно.

Готовиться надо к самым серьезным тяготам и лишениям. Преодолевать их будет очень тяжело. Особенно если не позволяют физические кондиции. Если дедушка подаст команду "Фанеру - к бою!" и решит врезать тебе автоматным прикладом в грудь - так, чтобы затвор передернулся, то даже при достаточной физической крепости после пары таких ударов синяки расползаются до лопаток. Не шучу. Это далеко не самое страшное, что с тобой может произойти. Так что, если чахлый… Касается это практически всех городских жителей, физподготовка у которых - вообще никакая. Сельские пацаны, так называемые "крестьяне", гораздо крепче и выносливей. Они же и лучше всех бьют - что прикладами, что кулаками. А городские, как правило, физически слабее, но зато гораздо подлее.

Загляни в любой компьютерный клуб. В помещении стоит крепкая вонь давно немытых тел. Количество сутулых, горбатых, кривых, косых и недоразвитых разит наповал. Такое чувство, что нация вырождается. Ни о каком "здоровье" речи не идет вообще. За таких ребят страшно, судьба их незавидна.

Кстати, про грязь и вонь. Мыться, бриться и стричься надо постоянно. Рожа должна быть чистой, подворотничок - свежим, а сапоги - начищенными. Это не идиотизм, как может показаться тем, кто сам себе очень умным кажется. Внешняя чистота - наглядный показатель того, какой ты изнутри. Запомни: если ты чмырь внутри, ты и снаружи точно такой же. Это и без армии видно. Бардак в башке неизменно проявляется снаружи. Если же в тебе есть стержень и ты способен в любых условиях содержать себя в чистоте, это неизменно вызывает уважение окружающих. Грязных чмырят с утроенной силой, и не дай Бог тебе таким оказаться. Опять-таки, городские жители, как правило, следить за собой не приучены (всегда все мама делает), чем вызывают еще большую злобу со стороны "крестьян".

Тот, кто не может за собой следить, в тамошних условиях опускается мгновенно. Сперва у него грязные руки, потом ноги в грибках, потом весь в гниющих чирьях от макушки до кобчика. По голове вши бегают, а в хэбэ их столько, что брось на пол - оно на этих вшах бегом убежит. За эту грязь сперва будут бить деды - так сказать, в воспитательных целях. А дальше начнут гонять и свои, поскольку находиться возле такого урода нельзя. Место его - у помойки, и питаются такие, кстати, именно там. За столы их не пускают.

Сразу выкинь из головы все свое воспитание (если оно, конечно, было). В подростковых мужских коллективах проявление вежливости - признак ублюдочной слабости, а слабостей у тебя быть не должно. "Вежливых интеллигентов" ненавидят с особой силой, и бьют их (от осознания собственного скотства) с удвоенной злобой. Отчасти - за дело, потому что городские жители - самые мерзкие по качествам характера. Я не говорю о том, что это правильно и так и надо делать. Я говорю о том, что происходит.

Что имею ввиду? То, что практически каждый студент считает себя умнее, выше и лучше любого сельского или деревенского паренька. При этом будучи неспособным выполнять тяжелую физическую работу и умея только молоть языком, он не устает повторять, что все это - для дебилов и скотов, а он - натура высоко духовная и попал сюда чисто случайно. Само слово "интеллигент" применяется в армии только в смысле гнусного обзывательства. Ну, так же как в быту "философ" значит "дурак".

Я не берусь давать определения понятию "ум". Но за то, что образование - это совсем не он, могу поручиться. Среди необразованных селян умных полно. И тем, кто держит их за скотов и дебилов, они не преминут доказать обратное самым доступным способом - при помощи кулаков и сапог.

Особой неприязнью пользуются москвичи, служившие не дадут соврать. Представляется, что за известную спесь. За то, что у них в Москве все есть, а у остальных нет ничего. С питерскими несколько не так. Наш же старшина в первый день просветил нас, пояснив, что бывают три вида солдат: хорошие, плохие и ленинградцы. И оказался прав. Стольких сволочей, как среди своих питерских земляков, я нигде больше не встречал. Это не говорит о том, что все питерские - сволочи, это говорит о том, что таковых среди нас много.