-Рубрики

- А Сайты о писателях (99)

- Литературные памятники (4)

- Литературные премии (29)

- Литературоведение (42)

- Что почитать (23)

- Абрамов Фёдор, Айтматов Чингиз (5)

- Аверченко Аркадий (6)

- Аксаков Сергей Тимофеевич (6)

- Аксёнов Василий (3)

- Акунин Борис (15)

- Андреев Л., Алексиевич С. (5)

- Анненский Лев (1)

- Астафьев Виктор (7)

- Бабель Исаак Эммануилович (6)

- Бажов Павел (3)

- Белов Василий (5)

- Битов Андрей (1)

- Булгаков Михаил Афанасьевич(1891-1940) (17)

- Бунин Иван (40)

- Быков Василь, Быков Дмитрий (8)

- Вампилов А,, Васильев Б. (4)

- Веллер Михаил (6)

- Войнович Владимир (3)

- Гаршин Вс., Гиляровский Владим. (5)

- Гельман (1)

- Гоголь Николай Васильевич (36)

- Гончаров Иван Александрович (2)

- Горький Максим (5)

- Гранин Даниил (2)

- Грибоедов Александр Сергеевич (10)

- Грин Александр (6)

- Гришковец Евг., Дашкова Полина (9)

- Довлатов Сергей, Домбровский Юрий (16)

- Достоевский Фёдор Михайлович (36)

- Ерофеев Виктор (3)

- Жуковский В.,Замятин Е.,Зощенко М. (12)

- Зарубежная литература (264)

- Толкин Артур, Уайльд, Фолкнер, Хаксли (11)

- Акутогава (3)

- Алигьери "Божественная комедия" (10)

- Андерсен Г.Х. (13)

- Апдайк Джон, Бальзак (4)

- Бах Ричард, Брэдбери Рэй, Вербер Бернард (25)

- Войнич, Воннегут Курт, Вулф Вирджиния (3)

- Гашек, Гессе Герман (4)

- Гёте (8)

- Голсуорси, Гофман (7)

- Диккенс Чарльз, Дефо,Дюма (7)

- Камю, Кафка (9)

- Коэльо Паоло (5)

- Кэррол Льюис (11)

- Лем Станислав,Лондон Джек (6)

- Маркес Г., Миллер Артур (12)

- Митчелл Маргарет, Мольер (5)

- Мопассан , Моруа Андрэ (3)

- Моэм Сомерсет (3)

- Мураками Харуки, Неруда (13)

- О"Генри, Паланик Чак, Петрарка (6)

- Ремарк, Пратчетт (12)

- Сервантес, Сирано де Бержерак (5)

- Стендаль, Стейнбек, Сэлинджер (5)

- Тагор Рабиндранат, Твен Марк (5)

- Хемингуэй, Цвейг, Шекли (16)

- Шекспир (27)

- Шиллер , Шоу Бернард, Шоу Ирвинг (7)

- Экзюпери,Антуан де Сент-Экзюпери (16)

- Ильф и Петров, Искандер Фазиль (10)

- Казаков Юрий, Ким Юлий (2)

- Коваль Юрий (3)

- Куприн Александр Иванович (8)

- Кучерская Майя,Леонов Л. (2)

- Лермонтов Михаил Юрьевич (26)

- Лесков Николай (7)

- Мамин-Сибиряк Д.Н., Маканин Владимир (3)

- Набоков Владимир (23)

- Нагибин Юрий, Носов Евгений (9)

- Олеша Юрий (4)

- Островский Александр Николаевич (7)

- Паустовский К. Г., Пелевин,Пильняк Б. (19)

- Петрушевская Людмила, Платонов Андрей (13)

- Прилепин Захар, Пришвин Михаил (10)

- ПУШКИН Александр Сергеевич (190)

- Распутин Валентин (10)

- Рубина Дина (43)

- Садур Нина, Слаповский Алексей (3)

- Синявский, Даниэль (1)

- Синявский, Даниэль, Соколов-Микитов (1)

- Солженицын Александр (13)

- Солоухин Владимир, Стругацкий Борис (12)

- Токарева В.,Толстая Т., Толстой А.Н. (3)

- Толстой Лев Николаевич (34)

- Тургенев Иван Сергеевич (30)

- Тэффи (13)

- Улицкая Людмила (26)

- Фадеев Александр (2)

- Филатов Леонид (2)

- Хармс Даниил (3)

- Чехов Антон Павлович (65)

- Чивилихин Владимир (1)

- Чуковский Корней Иванович (1)

- Шаламов Варлам,Шергин Борис (6)

- Шмелёв Иван, Шолом-Алейхем (15)

- Шукшин Василий (23)

- Щербакова Галина (4)

- я ПОЭЗИЯ (827)

- Алигер Маргарита, Алиева Фазу (2)

- Аминадо, Андерсен Ларисса (9)

- Анненский Иннок., Антокольский Павел,Анчаров Мих. (20)

- Асадов Эдуард, Асеев Николай (9)

- Ахмадулина Белла (16)

- Ахматова Анна (39)

- Багрицкий Э., Бальмонт К (13)

- Баратынский Евгений, Батюшков Конст. (5)

- Белый А.,Берггольц О., Бёрнс Р. (11)

- Блок Александр (29)

- Бодлер Шарль, Брехт (9)

- Бродский Иосиф (74)

- Брюсов В., Васильев Павел (6)

- Ваншенкин Конст., Верхарн Э., Вийон Франсуа (11)

- Вознесенский Андрей (3)

- Волошин Максимилиан (14)

- Высоцкий Владимир (6)

- Галансков Ю., Галич А. (2)

- Гамзатов Расул (1)

- Гиппиус Зинаида (9)

- Гольдернесс, Горбовская, Горбовский (5)

- Губерман,Гудзенко, Гумилёв (20)

- Дементьев Андрей (1)

- Державин Гавриил Романович (1)

- Друнина Юлия (9)

- Евтушенко Евгений (15)

- Есенин Сергей (27)

- Заболоцкий Николай (13)

- Заходер Борис, Иванов Георгий, Казакова Римма (8)

- Кабыш Инна, Кедрин Дмитрий (2)

- Кирсанов Семён, Коржавин Наум (8)

- Кузмин Мих.,Куняев Станислав,Кушнер А. (9)

- Левитанский Юрий (13)

- Лиснянская И., Лорка (6)

- Лохвицкая Мирра, Майков А. (5)

- Мандельштам Осип (21)

- Мартынов Леонид (3)

- Матвеева Новелла (3)

- Маяковский Владимир (29)

- Мережковский Дмитрий, Миллер Лариса, Мориц Ю. (17)

- Надсон Семён, Некрасов Николай (12)

- Одностишия (7)

- Окуджава Булат (4)

- Павлова Вера (7)

- Пастернак Борис (46)

- Петрарка , Петровых Мария (4)

- Полозкова Вера (7)

- Райнер Мария Рильке (12)

- Рембо Артюр (4)

- Рождественский Роберт (9)

- Рубцов Николай, Рылеев Кондратий (26)

- Рязанов Эльдар (10)

- Самойлов Давид, Светлов Михаил (7)

- Северянин Игорь,Седакова Ольга (18)

- Симонов Константин (2)

- Слуцкий,Снегова (8)

- Смеляков Я.,Сологуб ,Стивенс Уоллес, (3)

- Тарковский А., Твардовский (10)

- Толстой А.К., Тряпкин Ник., Тушнова В. (16)

- Тютчев Фёдор Иванович (25)

- Фет Афанасий Афанасьевич (19)

- Фёдоров Василий (4)

- Фрумкер Георгий (1)

- Хаткина Наталья, Ходасевич Владислав (5)

- Цветаева Марина (84)

- Чёрный Саша (12)

- Шпаликов Г., Штейгер (10)

- яя Живопись (288)

- А История искусств + (13)

- Айвазовский Иван Конст. (7)

- Богданов-Бельский Ник.Петр. (2)

- Борисов-Мусатов, Боровиковский (4)

- Босх,Ботеро, Боттичелли (5)

- Брюллов Карл Павлович (3)

- Буше Франсуа , Винсент Ван Гог (8)

- Васильев Константин (1)

- Васнецов Виктор (7)

- Верещагин, Врубель (12)

- Глазунов Илья Сергеевич (2)

- Гоген Поль, Гойя (5)

- Дали Сальвадор (13)

- Дега Эдгар,Дубовский Николай (5)

- Каменев Лев Львович, Караваджо (4)

- Корзухин Алексей Иванович (3)

- Коро Камиль, Коровин Конст. (2)

- Крамской И.Н.,Красаускас Stasys (9)

- Куинджи Архип Иванович (7)

- Левитан Исаак Ильич (6)

- Макаров Иван Кузьмич, Малевич (6)

- Маковские Владим. и Константин, Мане Эдуард, Клод (9)

- МАРИНИСТИКА, Матисс Анри (5)

- Микеланджело (6)

- Модильяни Амадео (11)

- Муха Альфонс (3)

- Нестеров Михаил Васильевич (5)

- Перов Василий Григорьевич (6)

- Пикассо Пабло ... (8)

- Пиросмани Нико (1)

- Пластов Аркадий Ал-дрович (1)

- Поленов Василий Дмитриевич (3)

- Рафаэль Санти (4)

- Рембрандт, Ренуар (14)

- Репин Илья Ефимович (8)

- Решетников Ф.П., Рокотов Ф.С. (3)

- Рубенс, Рублёв (5)

- Рылов Аркадий,Рябушкин (2)

- Сезанн, Серов В.А., Сомов К. (9)

- Серебрякова Зинаида Евгеньевна (7)

- СЮРРЕАЛИЗМ, Тициан (18)

- Федотов Павел Андреевич, Флавицкий Конст. (4)

- Чюрлёнис Микалоюс Константинас (4)

- Шагал Марк, Шарден (9)

- Шилов Александр, Шишкин И.И. (7)

- Щедрин Сильвестер Феодосиевич (1)

- Эль Греко, Энгр, Юон (3)

- яяя Музыка (172)

- Альбинони Томаз (4)

- Бах, Бернстайн (9)

- Берлиоз, Бетховен (10)

- Брайтман Сара (1)

- Вагнер (8)

- Верди, Вивальди (8)

- Глинка Михаил (1)

- Григ Эдвард, Дворжак (6)

- Дога Евгений, душещипательная музыка (3)

- Лист Ференц (1)

- Моцарт (14)

- Паганини, Прокофьев С (7)

- Рахманинов С., Рыбников (6)

- Свиридов, Сен-Санс,Скрябин (8)

- Скрипка (34)

- Чайковский Пётр Ильич (7)

- Шварц, Шнитке, Шостакович (7)

- Шопен Фредерик, Штраус (10)

- Шуберт , Шуман (4)

-Музыка

- Альфред Шнитке - Объяснение в любви (музыка из к/ф

- Слушали: 10582 Комментарии: 0

- Ernesto Cortazar - Beethoven`s Silence

- Слушали: 1040 Комментарии: 0

- Saint-Preux - Aria de Syrna (Concerto Pour Deux Voix, 2005)

- Слушали: 7067 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 2487

Комментариев: 688

Написано: 3675

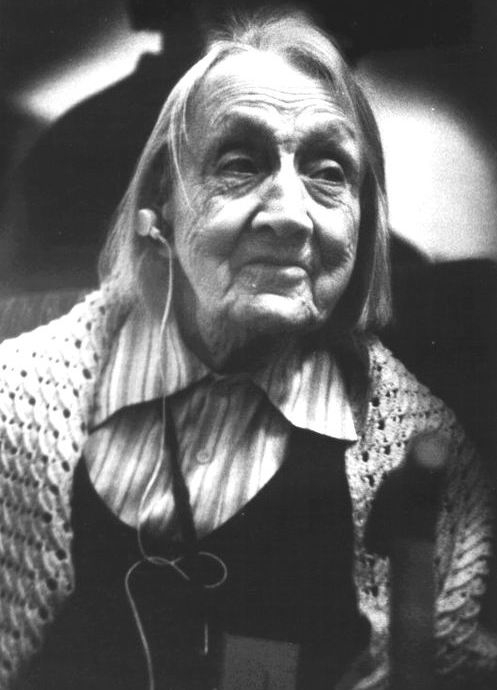

Анастасия Цветаева, её «Воспоминания» и судьба Марины Цветаевой. Часть II |

Первые, ранние книги Анастасии Цветаевой «Королевские размышления» (1914), «Дым, дым и дым» (1916) имели непременной художественной чертой намеренную фрагментарность. Это была философская эссеистика и лирико-трагический дневник. Многие другие рукописи дореволюционного периода, а там были, кроме тетрадей дневников, рассказы, стихотворения в прозе, не уцелели до наших дней. Личному архиву Анастасии Цветаевой, арестованному в 1937 году вместе с ней суждено было исчезнуть. Может быть в «недрах» архивов НКВД, которые, как говорят, огромны и не разобраны, где-то таятся рукописи Анастасии Ивановны – и её неоконченный фантастико-мистический роман «Музей», и её переписка (в том числе с сестрой) и большой фотоархив. Мы можем лишь кратко рассказать о том, что, по словам писательницы в нём было. Помянем две модернистские книжки, созданные в соавторстве с Георгием Цапок в 1919 г. в Судаке. Это были рукописные книги, назывались: «Начало и конец» и «L'eau» («Вода» – фр.). Было большое количество мистико-символических сказок, всего три из их числа сохранившиеся вышли отдельной брошюрой в 1994 году посмертно. Была неоконченная рукопись «Звонарь» (1927-30), посвящённая яснослышащему и ясновидящему звонарю Константину Сараджеву. К этой рукописи в 1927 году с большим интересом отнёсся Горький. Только в 1977 году вышла восстановленная по памяти версия в журнальном варианте, потом – книга «Мастер волшебного звона» в соавторстве с братом звонаря, Нилом Сараджевым. Была и книга о самом Горьком, часть из которой в 1930 г. опубликовал «Новый мир». Взяв за образец хроникально-документальную книгу А.Федорченко «Народ о войне», А.И. Цветаева написала книгу, где собирала высказывания народа о голоде – «Голодная эпопея». Однако Горький сказал – «Опоздали вы с этой книгой, Анастасия Ивановна!» На страну после насильственной коллективизации надвигался голод и цензура «голодную» тематику пропустить не могла. В архиве была двухтомная машинопись романа «SOS или созвездие Скорпиона», не пошедшая в печать потому, что автор не согласилась «выпрямить» под «нужную», оптимистическую линию судьбы героев. Были совершенно теперь забытые рукописи книг «Сансибор», (о санатории «Серебряный бор» и о людях там отдыхавших), которую создавала ряд лет. Была и сходная по жанру повесть «Санузия», тоже написанная «с натуры» под Москвой, в санатории «Узкое», бывшем имении Трубецких. Ещё более забыт роман А. Цветаевой «Четвёртый Рим», который тоже исчез. Канула и лирико-философская книга «Флейтист». И.Г. Эренбург обещал опубликовать эту рукопись еще в 1920-е годы, но издание осуществлено не было. Были и рассказы на английском языке, один назывался «Dogs and Mаsters», переводы, в том числе с английского «Герои и героическое» Томаса Карлейля; и поэтические переводы на английский стихотворений М. Лермонтова. Были и её русские и английские собственные, тогда ещё немногочисленные стихотворения, сочинённые до 1937 года.

Читателю остались – её роман «Amor», написанный в сталинском лагере; повесть «История одного путешествия», повесть «Старость и молодость», первоначальное название её было «Кокчетав»; эссеистические повести «Моя Сибирь», «Моя Эстония», «Мой зимний старческий Коктебель», «Моя Голландия». В Сибири А.И. Цветаева жила, когда была осуждена на ссылку «навечно». В Эстонию много лет ездила летом отдыхать и окуналась в холодный святой источник в Пюхтицком женском монастыре. Две последние повести – это описание путешествий с другом-писателем Ю.И. Гурфинкелем зимой в Коктебель, в Дом-музей М. Волошина; и на самолёте в Голландию в июне 1992 года. Поездка в Амстердам на Международную женскую книжную ярмарку стала последним из больших путешествий её долгой жизни.

Анастасия Ивановна однажды написала свою краткую автобиографию, ещё не зная, что за годы впереди она её существенно творчески дополнит. Жизнь, неполно изложенная в двух больших томах «Воспоминаний», тут размещена на небольшом листке. Мы решили опубликовать и это свидетельство её жизни.

Родилась в Москве в 1894 году.

Отец заслуженный профессор Московского Университета, основатель Московского Музея Изобразительных искусств (ныне имени Пушкина.)

Языкам (французским и немецким) училась с 1902 – 1905 года за границей в школе в Лозанне и во Фрейбурге.

В 1915 году издала мою первую книгу.

С 1921 года по 24 год работала в ЦУПВОСО в СЦСУ, в Главкустпроме.

С 1924 по 1932 год – библиотекарем в Музее Изобразительных Искусств и в Сельскохозяйственной Академии им. Тимирязева (преподавала языки). Занималась переводами (один из них вышел отдельной книгой в Госиздате в 1924 г. «От рабочего астроному» Бруно Бюргеля).

В 1927 г. ездила в Сорренто к Горькому по его приглашению. Училась английскому языку. С 1928 по 1937 г. повышала квалификацию по англ. яз. в Комбинате иностранных языков и в Институте повышения квалификации преподавателей при МИНЯ (Московский институт новых языков). Окончила его весной 1937 г.

Осенью 1937 г. была арестована. Репрессирована до 1956 г. (10 лет ИТЛ в ДВК, и ссылка в Сибирь).

В 1959 г. реабилитирована.

С 1966 г. живу в Москве.

В 1966 г. в «Новом Мире» (№№1 и 2) вышла часть моих мемуаров «Из прошлого» и статьи в журналах. В 1968 г. к столетию Горького в «Литературной Грузии» и в 1969 г. статья о моём отце «Рождение Музея» в «Науке и Жизни».

В 1971 году первое издание моей книги «Воспоминания» («Сов. Писатель») В 1974 году второе дополнительное издание моих «Воспоминаний». В ближайших №№ журнала «Москва» выйдет моя повесть (4 печатных листа) «Сказ о Московском звонаре».

В 1978 году выйдет по-немецки перевод моей книги «Воспоминания» в ГДР.

В 1975 году в эстонском журнале вышли переводы моих рассказов. В данное время мне 82 года. Член Литфонда и член Профкома писателей при издательстве «Советский Писатель».

Анастасия Цветаева

7. 01. 1977 г.

Москва.

В «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны Цветаевой есть две последние части, которые выглядят как приложения к основному тексту мемуаров. Это «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной» и «Последнее о Марине». В самой конечной части повествуется о поездке в Татарию, в Елабугу, где были сделаны усилия – узнать как можно больше о смерти сестры, об обстоятельствах её ухода из жизни. Было намерение – найти затерянную на елабужском кладбище могилу Поэта.

Анастасия Ивановна, не найдя могилу, установила крест в той стороне кладбища, где были захоронения 1941 года. Она возвратилась в Москву и по сделанным в пути заметкам записала услышанное и увиденное, дополнив сведениями, собранными от разных людей. Теперь, когда открыты архивы, в том числе и фонд М. Цветаевой в РГАЛИ, можно сказать, что многие «сенсационные» версии гибели поэта не подтвердились. Мнение Анастасии Ивановны наоборот, не опровергнуто, оно равноправно с другими, и во многом получило подтверждение, когда были опубликованы дневники Г.С. Эфрона. Но об этом позже.

Анастасия Ивановна узнала, что в пылу ссоры сын крикнул матери – «Ну кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!» и почувствовала, что эта фраза могла стать побудительным мотивом к действию. Значит, решила она, Марина ушла из жизни, чтобы не ушёл сын. И самоубийство её было жертвенным. Могло быть и так, что, идя на самоубийство, сама не в силах ни содержать сына, ни найти с ним общего языка, она решилась уйти из жизни, чтобы сироту пожалели, не оставили помощью и участием. Возможно, в старой России и не оставили бы, поддержали. Но те, к кому были обращены её прощальные письма, в судьбе сына приняли минимальное участие. Само существование этих писем говорит о многом. Во всех трёх оставленных ею посмертных записках речь идёт прежде всего о сыне. Письмо с обращением «Дорогие товарищи!» – мольба, обращённая к писателям – отвезти сына к Н. Асееву в Чистополь. Она беспокоится – как доедет, ведь – «Проходы страшные!». Говорит, что хочет, чтобы сын жил и учился. И добавляет «Со мною он пропадёт». А чтобы не пропал, надо освободить сына от себя и от своего отчаяния. И в письме к самому Асееву и сёстрам Синяковым, снова о Муре, – она отдаёт им самое дорогое, свой творческий архив и сына. «Завещая» его в семью Асеевых, она говорит: «Я больше для него ничего не могу и только его гублю». Можно себе представить, сколько раз сын говорил матери о том, что его она губит – теми или другими словами. Весьма знаменательны свидетельства из книги Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами» (М., 1991), автор был хорошо знаком ещё по Парижу с семьёй Цветаевых-Эфронов, он пишет: «…Наша последняя встреча. Москва. Начало июня 1941 года, канун войны. Где-то около Чистых прудов. Не повернуться в странной треугольной комнатёнке – окна без занавесок, слепящий солнечный свет, страшный цветаевский беспорядок…

Самого разговора не помню. Но хорошо помню его тональность. Непонятные мне взрывы раздражения у сына Мура. Не только на мать, но и на уже исчезнувшего, расстрелянного (хотя этого ещё не знали) отца, на арестованную Алю. Невысказанный упрёк. Я тогда решил: злоба на тех, кто привёз его в эту проклятую страну. Так оно, вообще говоря, и было… Мур не мог простить, что … погубили его жизнь. Хотя шпионаж (С. Я. Эфрона – Ст. А.) был, возможно, следствием, вторичным явлением. Средством вернуть Марину в Россию».

В полном прощальной нежности письме к сыну, Марина Ивановна пишет: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я дальше не могла жить». – Если и была больна Марина Ивановна, то только тем, что окончательно потеряла волю к жизни. «М. И. была абсолютно здорова к моменту самоубийства», – сообщает сын в своем дневнике (31.08.41), видимо, говоря о здоровье физическом. Душа же её давно была больна отчаянием. В повести «Старость и молодость» Анастасия Ивановна, в частности, замечает: «Демоническое начало в Марине, отчаяние было сильней, чем во мне. От него она – глохла? к миру? (отъединение)» (254).

Не забудем, что первую попытку самоубийства Марина Цветаева совершила в Германии, – в двенадцать лет пошла топиться в реку, потому что маленькая Ася её «не понимала». Об этом Анастасия Ивановна написала еще в 1916 году в книге «Дым, дым и дым», вышедшей с посвящением сестре. Автор этих строк слышал от Анастасии Ивановны и устный рассказ об этом. Следующая попытка относится к 1908 г., тогда было написано ныне утерянное прощальное письмо. Она многие годы, не только последние два по её выражению, так или иначе «примеряла крюк». Самоубийство, по глубокому наблюдению П. Д. Успенского, автора книги «У последней черты» (1913) не бывает внезапным поступком. Нет, это процесс. Человек отравляет себя постепенно мыслью о самовольном уходе из жизни. Лелеет эту мысль, пока сгустившиеся жизненные обстоятельства не крикнут ему в лицо – «пора!». И тогда следует неизбежное.

Марину Ивановну держали собственно на земле две вещи – чувство долга и творчество. Творчество к моменту самоубийства для неё закончилось, стихов она больше не писала.

Ещё во Франции она говорила своему другу, Марку Слониму: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура. Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Муж, бывший белый офицер, потом евразиец, и дочь серьёзно увлеклись Советской Россией. Увлечение их переросло в деятельность в «Союзе возвращения на родину», под «крышей» этой организации работала советская разведка. Об этом статья М. Фейнберг и Ю. Клюкина «По вновь открывшимся обстоятельствам…» («Горизонт», 1992, № 1, с. 53). Там приводится письмо А. С. Эфрон к подполковнику юстиции Камышникову от 25 июня 1955 г. по поводу посмертной реабилитации отца, где она дважды говорит об участии «в нашей заграничной работе». Кроме того, сын Анастасии Ивановны, А.Б. Трухачёв рассказывал, что в 1937 году он, зная о прибытии Ариадны, отправился на вокзал, увидел, что её встречали люди из НКВД. Она передала им чемоданчик и на машине того же ведомства отбыла. На вокзале Андрей Борисович только со стороны наблюдал за происходящим, подойти не решился, встретились они позже.

Когда обвинённый в причастности к политическому убийству невозвращенца Игнатия Рейсса Сергей Эфрон бежал в Советскую Россию, М. Цветаева осталась без средств к существованию. Эмигрантские литературные круги и так не жаловали Цветаеву за независимый характер и за сложный, далеко не всем понятный стиль стихов и поэм, а тут муж оказался советским агентом! Её не только не печатали, её стали открыто игнорировать, устроили настоящий бойкот… Иного пути, кроме возвращения в Россию, то есть в СССР, у неё уже не было. Тем более, там уже был Сергей Яковлевич, жила и работала дочь Ариадна. И туда усиленно рвался, тоже уверовав в «светлое будущее», сын Георгий, Мур.

И вот она в России, в Советской России. Сначала арестовали дочь. Потом, выбив из неё показания на Сергея Яковлевича, взяли и его. Она оказалась с сыном снова одна – мыкалась по чужим углам, снимая на последние деньги жильё. Потом война, ужас перед которой её обуревал ещё во Франции. Всеобщая нарастающая тревога, переходящая в панику во время авианалётов. Взрывы бомб, прожектора, направленные в небо. Вот что говорила очевидец того времени И.Б. Шукст, рассказывая о том, как видела Марину Ивановну в бомбоубежище: «Кто охал всё время, кто спал. А Марина Ивановна, как села напряжённо, как изваяние – прямая, как стрела, вперив вперёд стеклянные глаза, руки вцепив в колени, будто дамоклов меч над ней, всю бомбежку так и просидела. Вид её был ужасный. Мур был спокоен, может быть, даже спал… Напряжение, которое в Марине было и раньше, с войной резко усилилось, может быть она ждала ареста, может быть боялась, что Мура убьют…» (Журнал «Россияне», № 11-12, с. 37).

Жена осуждённого «врага народа», французского шпиона с белогвардейским прошлым; сестра Анастасии Ивановны, осуждённой как контрреволюционерка; мать Ариадны, также осуждённой как иностранная шпионка… Что было ждать Марине Цветаевой при таком её «семейном положении»? Кстати, пока близкие были на воле, а Марина Ивановна собиралась в Советский союз, муж и дочь, бывшие тогда уже в СССР, арест и заключение Анастасии от неё скрыли, не написали. Когда Марина Ивановна у встречающих спросила: «А где же Ася?» – тогда и выяснилось, что сестра за свой «идеализм» отбывает срок. Они ещё не ведали, что совсем скоро последуют за нею в тюремный ад. Арестованного соседа Цветаевой по даче в Болшево, тоже «возвращенца», Н.А. Клепинина следователь настойчиво спрашивал о М. Цветаевой, о её взглядах, настроениях. В деле сохранились показания Клепинина 7 янв. 1940 г.: «Она говорила, что приехала из Франции только оттого, что здесь находятся её дочь и муж, что СССР ей враждебен, что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь. Подобные разговоры она вела очень часто… В связи с арестом сначала сестры, а потом и дочери и мужа её недовольство приняло более конкретный характер. Она говорила, что аресты несправедливы». В книге И. Кудровой «Гибель М. Цветаевой», где эти показания приведены (с. 133), высказывается версия о том, что С. Я. Эфрон лично не участвовал в убийстве Рейса. Он был «групповод и наводчик-вербовщик», который по заданию зам. начальника иностранного отдела НКВД С.М. Шпигельгласса «организовал группу, выследившую Рейса и осуществившую убийство» (с. 142). Однако арестован С.Я. Эфрон был не в связи со своей неудачной «работой» во Франции, о которой следователь ничего не хотел даже слушать, а оттого, что просто нужно было подготовить ещё один громкий политический судебный процесс.

В Голицине Марина Ивановна встречалась в Доме творчества писателей с Ноем Лурье и горько сетовала: «Неужели я здесь оказалась тоже чужой, как там?». – Он пытался её успокоить, говорил, что со временем, надо надеяться, трудности пройдут. Она была безутешна. – Боюсь, что мне не справиться с этим… – повторяла она. 10 июня 1941 г. Марина Ивановна подписывает письмо советскому поэту и переводчику А. Кочеткову – «Очень растерянная и несчастная МЦ».

Тучи сгущались, началась война, войска вермахта подходили к Москве. Марина металась, воля к жизни, цветаевская чёткость этой воли постепенно покидали её. Творчество кончилось. Остался только на глазах взрослеющий, грубеющий, рвущийся из-под её крыла сын. Дальше эвакуация – Чистополь, Елабуга. Всеобщая тревога и безысходность, попытки устроиться на работу. Житьё за занавеской у хозяев, которые с трудом терпели небогатую жиличку с сыном. С сыном она ссорилась постоянно – доходило до крика на непонятном им, французском языке. И слух о ней шёл – белогвардейка, эмигрантка. Известно, страх был. Восьмидесятилетний елабужский житель А. И. Сизов уже во времена перестройки рассказал, что познакомился с эвакуированной, пытался помочь… А хозяйка её квартирная, Анастасия Бродельщикова, на вопрос «Ты чего с жилицей не поладила?», ему ответила: «Да вот, пайка у ней нет. И ещё приходят эти, с Набережной, рассматривают её бумаги, когда её нет, да меня расспрашивают о ней – что говорит, кто к ней приходит. Одно беспокойство…». Так что в её отсутствие приходили «с Набережной», так в Елабуге называли здание НКВД. Вот ещё одно звено в ложащейся кругами, стягивающейся цепи, ускорившей последний шаг… Благодаря К. Хенкину мы располагаем сведениями о тех слухах, которые ходили в недрах спецслужб: «В воскресенье 31 августа, спустя десять дней после приезда её из Москвы, хозяйка дома, Анастасия Ивановна Бродельщикова, нашла Марину Ивановну Цветаеву висящей на толстом гвозде в сенях с левой стороны входа. Она так и не сняла перед смертью фартука с большим карманом, в котором хлопотала по хозяйству в это утро, отправляя Мура на расчистку площадки под аэродром. После смерти Марины Цветаевой оставались привезённые ею из Москвы продукты и 400 рублей. Хозяйка дома говорила: “Могла бы ещё продержаться… Успела бы, когда всё съели…” Могла, конечно. Сколько людей в России выдержали, потому что ждали пайку или банного дня. Узнав, что перед самоубийством Марина Цветаева ездила в Чистополь к поэту Асееву и писателю Фадееву, Пастернак позже ворчал: “Почему они ей не дали денег? Ведь я бы им потом вернул”. Но я ещё тогда узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью. Историю эту я слышал от Маклярского. Мне её глухо подтвердила через несколько лет Аля. Но быстро перестала об этом говорить. Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу, зазвал её к себе местный уполномоченный НКВД и предложил “помогать”. Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа – значит в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные, начнутся разговоры, которые позволят всегда “выявить врагов”, то есть состряпать дело. А может быть пришло в Елабугу “дело” семьи Эфрон с указанием на увязанность её с “органами”. Не знаю. Рассказывая мне об этом, Миша Маклярский честил хама чекиста из Елабуги, не сумевшего деликатно подойти, изящно завербовать, и следил зорко за моей реакцией…»

Все эти слухи никак не опровергают мнения Анастасии Ивановны. Они лишь дополняют представление о той ужасающей атмосфере, в которую попала Марина Ивановна.

В дневниках сына Георгия, которые ныне опубликованы, к матери, пока она была жива и даже после наблюдается отношение очень отстранённое. Недаром цветаевским чутьем Анастасия Ивановна, в лагере получив письмо от племянника, почувствовала этот холод к матери и её памяти. По большому счету возможно, что потеря душевного контакта с последним по-настоящему близким человеком, с сыном, его душевная глухота, характерная подросткам этого возраста, стали настоящей последней каплей во Грааль земных страданий поэта…

Г. Эфрон, «Дневники», запись: «31 августа мать покончила с собой – повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося её “освободить”. И покончила с собой» (31.08. 41-5.09.41 II, с. 7). Мало кто обращает внимание на эту предсмертную просьбу. А зря. Освободить – от чего? Да от чувства долга перед несовершеннолетним сыном! Вот что её мучило, вот что держало на земле. Ни Сергею Яковлевичу, ни Ариадне Сергеевне она уже ничем помочь не могла. Когда же почувствовала, что её силы иссякли, дух сопротивления жизни сломлен, воля сникла – тогда свершила давно задуманное.

Известный исследователь-цветаевед Ирма Кудрова в статье «Третья версия. Ещё раз о последних днях Марины Цветаевой» пишет: «Известно, что дня за два-три до прибытия Марины Ивановны вопрос о возможности её переезда из Елабуги уже обсуждался на заседании совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя, так что не придётся даже искать жилье. И Асеев согласился вынести вопрос на заседание. Однако там резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Андреевич Тренёв. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об “иждивенческих настроениях” недавней белоэмигрантки. А Асеев не стал защищать интересы Цветаевой. Может быть, просто побоялся возразить на тренёвскую аргументацию: муж – белогвардеец, сама – белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен…». И всё же заболевший Н. Асеев на следующий день прислал от себя письмо в поддержку просьбы Цветаевой о прописке… Мнение К. Тренёва не стало решающим. И всё же…

Мало кому известно, что ненависть к М. Цветаевой у Тренёва была продолжением его нелюбви к её сестре Анастасии, с которой познакомился в 1936 г. в Доме творчества писателей в Эртелевке (бывшем имении родственников писателя А. И. Эртеля), в Воронежской губернии. Тренёв внешне напоминал Горького, это расположило к нему Анастасию Ивановну. Он рассказывал ей, что при знакомстве с Горьким и он и Горький хором сказали: «Так вот Вы какой!». Дружба была тёплой, с его стороны на грани увлечения. Когда её срок отдыха кончился и она уезжала, он простирал ей вслед руки… Далее в августе 1936 г. было опубликовано обращение, поддерживающее репрессивный процесс по делу о «троцкистско-зиновьевском “Объединённом центре”, в том числе и против Л.Б. Каменева, с которым Анастасия Ивановна познакомилась у Горького. Она рассказывала автору этих строк: «В Первом МХАТе я актёрам преподавала осенью 1936 года английский язык два раза в неделю. Входит Тренёв, он ставил свою “Любовь Яровую” – ко мне бросился как к другу. Я уже прочла в газетах, что писатели одобрили это “мероприятие”. Там была его подпись. – С этими людьми, Константин Андреевич, Вы подписали то, что было в газетах. Вы это зря подписали! Он отвечал: “Вы же знаете, как это делается, приезжают к Вам на дом…” Я в ответ молчала. Он преследовал потом Марину. Дал ей в долг и требовал с нее, кажется, 1000 рублей. И ратовал, чтобы её не прописывали». Так что не только «классовая бдительность коммуниста» заставляла Тренёва выступать против прописки эвакуированной М. Цветаевой в Чистополе, но и личный мотив…

Предконечные дни были днями метаний, нерешительных попыток зацепиться – за работу, за жильё, за прописку. Сын же намеренно устранялся от каких бы то ни было решений. 30.08.41 он записывает: «Мать как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это "решающее слово" произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня» (Г. Эфрон, Дневники в 2-х тт. М., «Вагриус», 2004, т I, с. 539).

Вскоре после самоубийства Марины Ивановны, – именно так в дневнике он величает мать, – Георгий ледовито записывает 19.09.41: «Льёт дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. Страшно всё надоело. Что сейчас бы делал с мамой? Au fond (по существу – фр.) она совершенно правильно поступила – дальше было бы позорное существование» (Г. Эфрон, Дневники в 2-х тт. М., «Вагриус», 2004, т. 2, с.27).

И только много спустя, 08.01.43 он напишет гражданскому мужу своей сестры Ариадны, Самуилу Гуревичу: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, её предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал её и злился на неё за такое внезапное превращение… Но как я её понимаю теперь!» (Г. Эфрон. Письма, Королев, Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве, 2002, с. 108). Это написал уже человек одинокий, немало перестрадавший, воровавший с голоду, которому осталось недолго жить до своей безвременной гибели на фронте.

Если вчитаться внимательно в текст Анастасии Ивановны, она лишь отражает узнанные события, и никого не обвиняет. Просто показывает возможную причину и следствие. И ей, как человеку православно религиозному, хотелось доискаться до возможного оправдания сестры перед Богом – жертвенное самоубийство можно хоть как-то оправдать!? Анастасия добилась своего – её сестру отпели и теперь, бывает, поминают во храмах всея Руси. Племянника она тоже старалась понять. Понять его юношеское отвержение. Она пишет: «То, что было её жизнью с ним, забота, для него было насилие. Он задыхался». «Меньше всего я возлагаю вину за смерть Марины на Мура… я слишком хорошо понимала жгучий узел, связавший их двух»…

И вот печальный итог тяжёлого рока обожжённых пожаром истории двух ветвей этой трагической семьи – М. И. Цветаева покончила собой. Могила её на елабужском кладбище условна. Сергей Яковлевич Эфрон расстрелян в тюрьме; могилы нет. Его мать, Елизавета Эфрон в 1910 г. покончила с собой, вслед за повесившимся братом Сергея Яковлевича, Константином. Их могилы затеряны. Сын Георгий погиб в 1944 году. Могила братская, условная. Младшая дочь Ирина умерла в 1920-ом, ей было два года. Могила неизвестна. Однако все они, ушедшие и растаявшие в прошлом, оживают в памяти тех, кто душою приникает к наследию Марины Цветаевой, кто читает «Воспоминания» её сестры Анастасии, мемуарную прозу дочери Ариадны, и всю огромную мировую библиотеку исследований, посвящённую талантливым представителям семьи, создавшей столько культурных ценностей для их родины, России.

Источник: Станислав Айдинян, Южное сияние, №5 • 01.12.2012

| Рубрики: | я ПОЭЗИЯ/Цветаева Марина |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |