-Рубрики

- События (2843)

- Свадьба Юлии и Антона - подготовка (18)

- Итоги года (12)

- Свадьба Юлии и Антона - наша свадьба (2)

- Метролюбие (842)

- Проект ПаФоС (70)

- БКЛ (23)

- Солнцевская (11)

- МетроКалендари (9)

- Раменки (6)

- Нижняя Масловка (5)

- Бутырская, Фонвизинская (5)

- Селигерская (3)

- Электродепо Выхино (1)

- Фотоохоты, фотопрогулки, экскурсии (765)

- Фотоохота: "Реки Столицы. Часть Первая" (16)

- Фотоохота: "Ударный Первомай" (14)

- Фотоохота: "День Города 2008" (13)

- Фотоохота: "Метро Вчера-Сегодня-Завтра" (10)

- Фотоохота: "Реки Столицы. Часть Вторая" (8)

- Фотоохота: "Остров Отчуждения" (8)

- Все в Зюзино (6)

- Фотопрогулка. Музей-Усадьба Остафьево (6)

- Фотоохота: "ЭтоНеВ...рицыно" (6)

- Фотоохота: "Это Просто Замкнутый Круг" (5)

- 1000-летие Ярославля (4)

- Фотоохота: "По Следам МосФильма" (4)

- Камер-коллежский вал (3)

- Долина Лотосов (3)

- Фикс на отметке 18 (3)

- Мониторинг наружки 2017 (2)

- Фотоохота в Зарайске (1)

- Ealeks 2017 (1)

- Рождественская Фотоохота 2017 (1)

- У Сердца Столицы (1)

- Всему Голова (1)

- Панорамы МИИТ (1)

- J-Fest 2018 (1)

- Тюфелева Роща (1)

- Просьбы, предложения и вопросы к ПЧ (409)

- Проект "День Без Транспорта" (302)

- День Без Транспорта 44 (4)

- День Без Транспорта 43 (4)

- Поход 5-летия (3)

- День Без Транспорта 47 (2)

- День Без Транспорта 45 (1)

- Непридуманные истории (254)

- АУИшное (213)

- Прикольные Видюхи (209)

- Проект РМ "Разведка Местности" (167)

- Солнцевская РМ (2)

- Августовская РМ (2011) (1)

- HDR (154)

- Коллекционное (147)

- Карты "Тройка" (63)

- Тройки 2018 (41)

- Тройки 2017 (19)

- Билеты 2017 (15)

- Билеты 2018 (8)

- Билеты 2016 (6)

- Тройки 2019 (3)

- Твиттер (126)

- Лимпопо (113)

- Компьтерное (111)

- LabView (13)

- Autopano Giga (7)

- Vue.js (6)

- Реклама или ПиаР (108)

- Словарь умных мыслей (108)

- МП3шки (104)

- Стихи (103)

- Забугорное (99)

- Кёниг Tour (20)

- Аугсбург (4)

- Сингапур (4)

- Астрахань (2)

- Беларусь (2)

- Проза (99)

- Люди в моей жизни (83)

- Санкт-Петербург 2017 (4)

- Москва 870 (1)

- Городское Ориентирование (82)

- Следопыт: Дмитров (5)

- Побеги Смоленск (3)

- ВЖу! (1)

- Лытдыбр (77)

- Pen-Friendship (68)

- Postcrossing (65)

- Наука (62)

- Недели Науки (23)

- Перечень ВАК РФ (8)

- Прочие конференции (7)

- Методички (7)

- ИПУ РАН (5)

- Безопасность Движения Поездов (5)

- Лекции (4)

- Стажировка (2)

- Анонсы (43)

- Активная позиция (22)

- Концерты, фестивали (19)

- О Концертах (19)

- Повесть "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО" (18)

- Виртуальные Реальности (12)

- Мультипликация (11)

- Но-гаВно-гу (11)

- Роман "Четыре Божьих Коровки" (10)

- Wallpaper'ы (8)

- Уровни LI (8)

- Музеи, выставки (6)

- Квадрокоптер (6)

- Стихи на фотографиях (5)

- Time for Print (ТФП) (3)

- Windows Movie Maker 2 (3)

-Метки

-Музыка

- MONTEKRISTUM - МЕТРО

- Слушали: 246 Комментарии: 8

- MONTEKRISTUM - ОНА

- Слушали: 100 Комментарии: 0

- INNA - HOT

- Слушали: 600 Комментарии: 0

- БУМБОКС - ДИАГНОЗ

- Слушали: 159 Комментарии: 0

- TRACKTOR BOWLING - НИЧЬЯ

- Слушали: 258 Комментарии: 2

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Трансляции

-Статистика

Записей: 3570

Комментариев: 14193

Написано: 32807

МЕТОДИКА ВЫРАВНИВАНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ |

УДК 656.42 : 656.25-52 : 656.22.05

В.Г. Сидоренко, А.И. Сафронов

МЕТОДИКА ВЫРАВНИВАНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

Современные требования, предъявляемые к качеству организации перевозочного процесса в транспортных системах, обуславливают внедрение принципиально новых информационных технологий, которые отличаются эффективностью, быстродействием, точностью вычислений и способностью учитывать неформализуемые требования специалистов, решающих эти вопросы.

Одной из главных транспортных систем города Москвы по праву называют метрополитен. Ежедневно по линиям метрополитена пропускается более десяти тысяч поездов. Он надежно связывает центр города с промышленными районами и жилыми массивами. На сегодняшний день доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди других транспортных систем столицы составляет 56%. По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен занимает первое место в мире [1].

В 2004 году усилиями специалистов Московского метрополитена и кафедры «Управление и защита информации» Московского государственного университета путей сообщения (МГУПС (МИИТ)) было осуществлено внедрение автоматизированной системы построения планового графика движения (ПГД) пассажирских поездов метрополитена, обладающей модульным принципом построения, подразумевающим возможность её непрерывной модернизации [2]. Система предоставила возможность инженерам-графистам отложить чертёжные инструменты в сторону и стать опытными пользователями персонального компьютера, проводящими не просто построение, а моделирование ПГД. Это был первый шаг, существенно облегчивший труд сотрудников Службы движения Московского метрополитена. Вторая волна внедрения произошла в 2012 году, когда для радиальных линий была введена возможность автоматизированного построения фрагментов ПГД с зонным движением, специфика которого подробно изложена в работе [3]. Третья волна произошла годом позже и имела существенное значение, поскольку у инженеров-графистов появилась возможность проведения автоматизированного построения ПГД для Кольцевой линии метрополитена и для аналогичных ей линий [4]. Последняя из внедрённых разработок позволила пересмотреть ряд ранее высказанных гипотез в методике построения ПГД пассажирских поездов метрополитена, а также уточнить ранее созданные сценарии автоматизации.

Сценарием построения называется совокупность двух составляющих: а) алгоритма построения ПГД; б) интерактивной процедуры, позволяющей пользователю изменять исходные данные и результаты работы самого алгоритма.

Исследования показали, что построение ПГД пассажирских поездов метрополитена рационально проводить по частям, различающимся парностью движения. Парность движения равна половине от общего количества пассажирских поездов, начавших движение (или имевших возможность начать движение) с конечной станции каждого направления движения (чётного и нечётного), назначенной в качестве начала главного пути линии, в течение астрономического часа. Отметим, что в общем случае для каждого направления движения существует две конечных станции: назначенная в качестве начала главного пути и назначенная в качестве конца главного пути. Каждая из упомянутых частей ПГД занимает определённый период времени и обладает либо неизменной парностью движения на протяжении нескольких тактов задания размеров движения - стационарный процесс, либо изменяющейся парностью движения с каждым тактом задания размеров движения – переходный процесс. В данной статье авторами сформулировано упрощённое определение терминов «стационарный процесс» и «переходный процесс» через термин «парность движения». Обобщённая дефиниция этих терминов опубликована в [5]. Каждому периоду времени ставится в соответствие один из процессов технологии работы метрополитена. В связи с этим удобно называть каждый такой период времени процессом ПГД. Иначе: процессом ПГД называется период времени ПГД, соответствующий регулировочным действиям ввода/снятия составов с целью обеспечения требуемой парности движения поездов на линии, а также организации ночной расстановки.

Переходные процессы, возникающие в ПГД в результате равномерного ввода/снятия составов, заключаются в переходе от действующего интервала движения к новому.

Основными требованиями культуры обслуживания пассажиров на Московском метрополитене являются: а) обеспечение равных интервалов движения поездов; б) изменение парности движения за счёт ввода/снятия составов через равные промежутки времени. Поэтому для оценки качества результатов построения процессов ПГД введены следующие критерии [4]:

- равномерности интервалов движения по отправлению поездов со станций;

- равномерности взаимного расположения вводимых на линию / снимаемых с линии поездов в пределах одного переходного процесса ПГД.

Движение поездов, обслуживающих линию метрополитена, на ПГД изображается взаимосвязанными объектами. Эти объекты принято назвать «нитками». Формально, каждая нитка является графическим отображением следования маршрута (поезда, с присвоенным ему на сутки номером) от момента выхода на главный путь до момента ухода с этого пути, при учёте маневровых передвижений в начале и конце движения по главному пути. Нитка, как объект, содержит информацию о переходах маршрута с одного главного пути на другой, а также информацию о порядке следования друг за другом ниток, относящихся к одному и тому же главному пути.

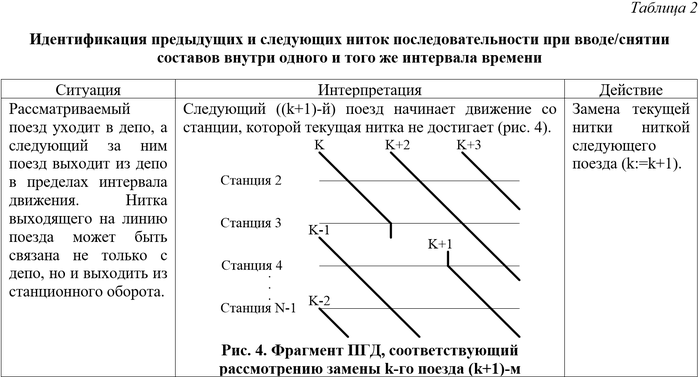

В общем случае процессы равномерного ввода/снятия составов включают в себя однотипные регулировочные действия (либо только ввод, либо только снятие составов), что не приводит к неоднозначности определения предыдущих и следующих поездов в окрестностях одной станции. Таким образом, если следующий за k-м ((k+1)-й) поезд уходит в депо на N-й станции, то на (N+1)-й станции следующим за k-м поездом будет (k+2)-й поезд.

Отличием сценария для построения процесса ухода составов на ночную расстановку является то, что в ходе реализации этого сценария внутри одного и того же интервала времени осуществляются ввод и снятие составов. В этом случае возникает неоднозначность, связанная с определением предыдущих и следующих поездов. Требование, предъявляемое к корректности учёта предыдущих и следующих поездов, обусловило модернизацию существующего сценария выравнивания интервалов движения [6]. Оценка быстродействия этого сценария изложена в [7].

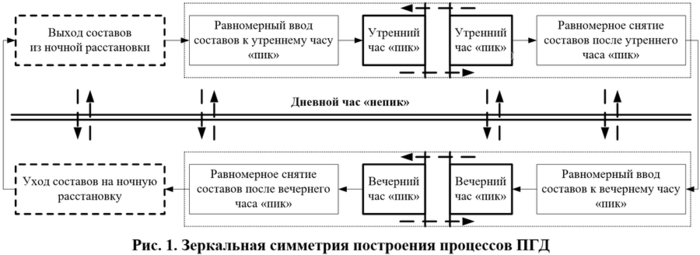

Перейдём к рассмотрению сценария выравнивания интервалов движения, обладающего свойством зеркальной симметрии (ввод/снятие рассматриваются как взаимно обратные операции). При этом сценарии организованы таким образом, что построение процесса проводится либо слева направо, либо справа налево (рис. 1). Выявление этого свойства существенно упрощает алгоритмизацию. Часом «пик» на рисунке 1 названо время работы метрополитена, характеризующееся движением поездов с максимальной парностью, часом «непик», соответственно, время работы метрополитена, характеризующееся движением поездов с минимальной парностью.

Если рассматривать сценарий выравнивания интервалов движения в обобщённом виде, то в ходе его исполнения необходимо определить, каким именно образом будет производиться выравнивание интервалов движения. В условиях отсутствия ресурсов нагона (возможности сокращения времён хода по перегонам) управление может быть реализовано только посредством ввода сверхрежимных выдержек (СРВ), то есть дополнительного времени стоянок поездов на станциях. СРВ могут вводиться как на всех станциях, так и только на конечных станциях.

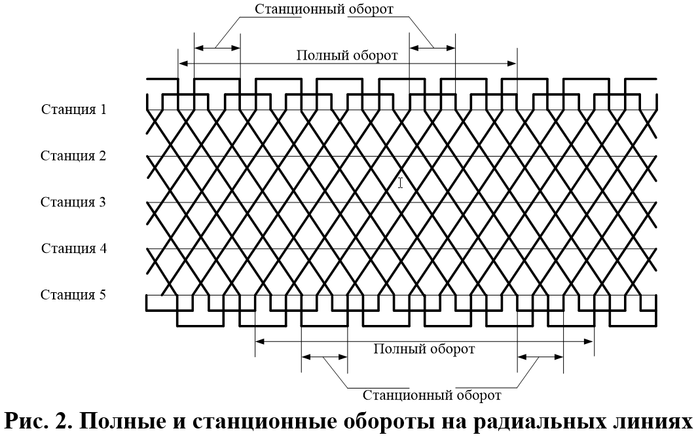

Как правило, в качестве граничных ниток той группы, для которой должно быть обеспечено равенство интервалов движения, выступают нитки, отстающие друг от друга на время полного оборота и входящие в последовательность ниток одного и того же маршрута. Под временем полного оборота понимается время, которое требуется затратить поезду для возвращения на станцию, назначенную в качестве начала пути, при условии движения только в прямом направлении.

После того, как группа ниток определена, из неё выбираются нитки, с которых начинается выравнивание интервалов движения по каждой из станций линии метрополитена, на которой выравнивание разрешено (это зависит от ранее определённых правил управления). Нитки упорядочиваются по мере удаления моментов ввода управляющего воздействия от момента начала выравнивания интервалов движения.

На следующем шаге определяется величина отклонения времени отправления нитки со станции от времени, рассчитываемого в соответствии с алгоритмом, представленным в [6]. Это отклонение устраняется путём ввода сверхрежимных выдержек (СРВ) или сдвига всей нитки, если она начинается/заканчивается на этой станции. Вид и способ выравнивания интервалов движения определяется выбранными ранее параметрами выравнивания интервалов движения и типом линии. Отдельно рассматриваются следующие ветви расчёта для:

- радиальных линий с выравниванием интервалов движения по конечным станциям;

- радиальных линий с выравниванием интервалов движения по всем станциям;

- кольцевых линий.

Отличия разработанного авторами сценария, реализованного в ветви, относящейся к построению процесса для кольцевых линий, заключаются в следующем:

- при выборе группы ниток, к которым применяется процедура выравнивания интервалов движения, на радиальной линии задается одна начальная нитка и одна конечная нитка для всей линии; на Кольцевой линии начальная и конечная нитки задаются отдельно по каждому пути;

- при выравнивании интервалов движения учтено отсутствие станционных оборотов (под станционным оборотом понимаем смену направления движения с переходом с одного главного пути на другой (рис. 2)) на конечных станциях (ввиду отсутствия конечных станций на кольцевых линиях (рис. 3)). Учёт этой особенности подразумевает запрет на выбор управления по выравниванию интервалов движения путём изменения длительности станционных оборотов на конечных станциях;

- при необходимости ввода СРВ на последней станции в заданном направлении она переносится на первую станцию следующей нитки (это исторически сложившееся требование, предъявляемое сотрудниками Службы движения, связанное с тем, что эти станции физически совпадают);

- при реализации выравнивания интервалов движения слева направо ввод СРВ приводит к сдвигу всей последовательности ниток, следующих за той, на которой вводится эта СРВ;

- при реализации выравнивания интервалов справа налево ввод СРВ приводит к сдвигу всей последовательности ниток, предшествующих той, на которой вводится эта СРВ.

Как видно из структуры ветвления - она следует модульному принципу построения и способна к расширению и модернизации, учитывающей иные специфические особенности линий, если таковые будут выявлены в процессе исследований вопросов планирования перевозочного процесса на метрополитене.

После определения величины отклонения и его устранения, из упорядоченной группы ниток, с которой была начата работа по выравниванию интервалов движения, выбирается поезд, следующий/предшествующий тому, для которого применялось устранение отклонения на соответствующей станции. Нитки вновь упорядочиваются по мере удаления моментов ввода СРВ от момента начала выравнивания. Действия продолжаются до тех пор, пока не будут рассмотрены все нитки из упорядоченной группы.

Разработанный авторами фрагмент сценария, реализующий устранение отклонения, внедрён в ветвь, в которой построение ПГД проводится слева направо. Именно в этой ветви реализуется снятие составов к вечернему режиму движения поездов с минимальной парностью, завершающееся организацией ухода составов на ночную расстановку. Основные отличия этой реализации указанного фрагмента сценария по сравнению с ранее созданным и описанным в [6] способом состоят в следующем:

- в процессе расчёта величины отклонения времени отправления поезда со станции от требуемого значения, при котором обеспечивается равенство интервалов движения, учитывается возможность того, что для рассматриваемого k-го поезда и одного из соседних поездов (предшествующего ему (k-1)-го или следующего за ним (k+1)-го) не существует такой станций, с которой они бы оба отправлялись;

- выполняется рекурсивная коррекция интервалов движения с целью обеспечения ресурса времени для реализации выравнивания интервалов движения слева направо для всех ниток, следующих за текущей ниткой;

- за счет возможности сокращения ранее введенных СРВ и взаимной замены (в зависимости от складывающейся ситуации) операций сдвига нитки и ввода СРВ расширяется логико-трансформационное правило (ЛТП) выравнивания интервалов движения.

Перейдём к рассмотрению алгоритмической реализации каждого из указанных отличий. Отметим, что выбор управляющего воздействия при исполнении разработанного авторами фрагмента сценария, реализующего устранение отклонения, выполняется в соответствии с правилами, представленными в таблице 1. Для удобства восприятия приведённой в таблице информации определим понятия «предыдущая нитка» и «следующая нитка» в отношении текущей рассматриваемой нитки.

«Предыдущая нитка» – объект типа «нитка», связанный с текущей ниткой и описывающий движение маршрута до начала движения по текущей нитке. Началом движения по текущей нитке будем считать отправление со станции, назначенной в качестве начала пути (в случае кольцевого движения по одному пути), или завершения станционного оборота. Отсутствие у текущей нитки (равенство пустому множеству) рассматриваемого объекта означает, что маршрут выходит из депо или точки ночной расстановки.

«Следующая нитка» – объект типа «нитка», связанный с текущей ниткой и описывающий движение маршрута после окончания движения по текущей нитке, то есть после прибытия на станцию, назначенную в качестве начала пути (в случае кольцевого движения по одному пути) или после станционного оборота. Отсутствие у текущей нитки (равенство пустому множеству) рассматриваемого объекта означает, что маршрут уходит в депо или точку ночной расстановки.

Первое из упомянутых отличий разработанного авторами фрагмента сценария связано с разменом маршрута через депо, поэтому в случае, если нитка является последней в последовательности для заданного направления, то приложения каких-либо управляющих воздействий не требуется. Если нитка является одной из промежуточных в последовательности для заданного направления, необходимо учесть взаимное расположение рассматриваемого поезда с предыдущим и следующим поездами. С учетом возможности замены рассматриваемой нитки на соседнюю, определенную по правилам, представленным в таблице 2, рассчитывается величина отклонения от времени, обеспечивающего равномерность интервалов движения, и в зависимости от значения этого отклонения формируется управляющее воздействие. Горизонтальными линиями на рисунках 4 и 5 в таблице 2 отмечены оси станций линии метрополитена.

Рассмотрим второе отличие. Прежде всего, проверяется наличие ресурса для изменения интервалов движения с целью их выравнивания у всей последовательности ниток рассматриваемого маршрута, следующих за рассматриваемой ниткой.

В том случае, если ресурс для выравнивания интервалов движения имеется, то можно сразу переходить к выработке управляющего воздействия, в ином случае необходимо обеспечить ресурс для выравнивания интервалов движения. Под ресурсом будем понимать величину интервала движения между нитками соседних поездов на выбранной станции с учетом недопустимости наложения одной нитки на другую.

Ситуация, при которой не имеется достаточного ресурса для выравнивания интервалов движения, сложна. Она требует существенных затрат вычислительных мощностей, в том числе, организации дополнительной рекурсии по отношению к основной рекурсии, реализуемой согласно разработанной методике автоматизированного построения ПГД [4].

В рамках этой рекурсии определяется самая левая нитка в последовательности ниток поездов, следующих за текущей ниткой, начиная с которой ресурса для выравнивания интервалов движения не хватает. Как только такая нитка найдена, направление поиска меняется на противоположное. Целью является определение самой правой нитки, не обеспечивающей ресурса выравнивания интервалов движения. Для этого в качестве рабочей нитки выбирается последняя нитка из последовательности ниток рассматриваемого направления движения. Поиск происходит до тех пор, пока нитка не будет найдена (в предельном случае правая и левая граничные нитки совпадут). Как только правая граница найдена – можно переходить к выработке управляющего воздействия.

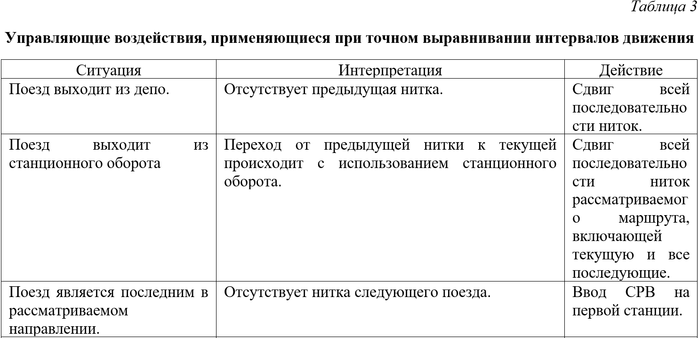

Как только в процессе поиска правой границы таковая находится, производится выравнивание интервалов движения справа с использованием операций, учитывающих особенности непоследовательного выравнивания интервалов движения (эти операции сведены в таблицу 3).

Назовём величиной рассогласования разницу двух интервалов: между рассматриваемым и следующим за ним (идущим сзади) поездами; между предыдущим по отношению к рассматриваемому (идущим впереди) и рассматриваемым поездами. В том случае, если величина рассогласования положительная, то необходимо проверить наличие ресурса выравнивания интервалов движения. Как и было отмечено ранее: для случаев, когда ресурс есть – производится сдвиг нитки на величину рассогласования, если ресурса нет – сначала обеспечивается ресурс, а затем только нитка сдвигается на величину рассогласования.

Если величина рассогласования получилась отрицательной, то среди ниток рассматриваемой последовательности необходимо найти первую нитку, для которой величина интервала движения превышает полученную величину отклонения по времени, если такую нитку найти удалось, то вводится СРВ на рассматриваемой станции. Если же нитку найти не удалось – вся последовательность ниток должна быть сдвинута на величину отклонения по времени.

Для обеспечения ресурса выравнивания интервалов движения выполняются управляющие воздействия, представленные в таблице 3, которая является развитием ситуаций, описанных в таблице 1. Для удобства восприятия приведённой в таблице информации определим понятие «полного оборота» на кольцевой линии. Полным оборотом на кольцевой линии назовём движение поезда, начинающееся и заканчивающееся на станции, назначенной в качестве начала главного пути (рис. 3). Например, на Кольцевой линии Московского метрополитена станция Киевская назначена в качестве начала главного пути. Про любой поезд, отправившийся с этой станции в любом направлении и, спустя время, прибывший на ту же станцию (Киевскую) без изменения направления движения, говорят, что он совершил полный оборот на кольцевой линии.

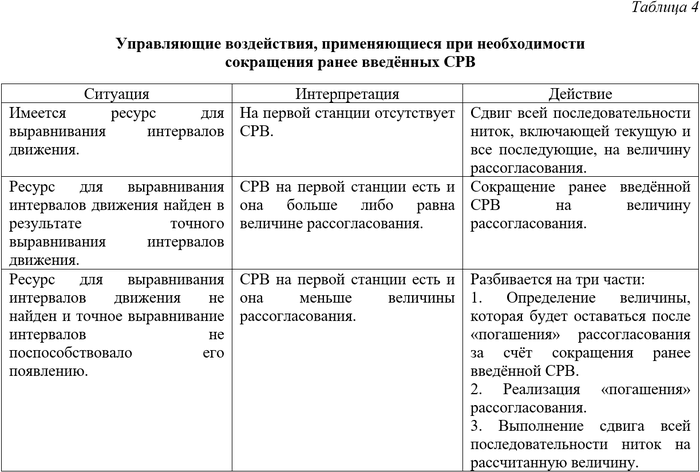

Наконец, рассмотрим третье из упомянутых отличий. Сокращать ранее введённые СРВ имеет смысл лишь в том случае, если рассматриваемая нитка является поездом, совершающим полный оборот, и у неё существует следующая ((k+1)-я) нитка (поезд не уходит в депо). В том случае, если нитка является поездом, переходящим на другой путь (следующая ((k+1)-я) за ней нитка относится к другому направлению), то для неё сокращать ранее введённые СРВ запрещено. В остальных случаях сокращать ранее введённые СРВ разрешено, начиная со следующей ((k+1)-й) нитки по отношению к нитке, графически отображающей движение рассматриваемого поезда. Далее возможны различные варианты управления (таблица 4) для всех поездов, у которых выявляется неравномерность в интервалах движения.

Описанный в статье сценарий выравнивания интервалов движения при вводе/снятии составов внутри одного и того же интервала времени показал свою эффективность при автоматизированном построении ПГД пассажирских поездов метрополитена, отличающихся от составляемых вручную ПГД заметным снижением количества регулировочных отстоев (стоянок поездов на станционных путях линии метрополитена). Это обстоятельство обеспечивает живучесть ПГД при воздействии возмущающих факторов, в числе которых задержка отправления поезда со станции пассажирами и снятие маршрута с линии по причине технической неисправности. ПГД, полученные в результате автоматизированного построения, при оценке по основным временным показателям не хуже ПГД, полученных в результате ручных расчётов, выполненных опытным инженером-графистом. Сценарий и входящие в его состав функции коррекции расписания включены в автоматизированную систему построения ПГД пассажирских поездов метрополитена, разработанную на кафедре «Управление и защита информации» Московского государственного университета путей сообщения (МГУПС (МИИТ)) и внедрённую на ГУП «Московский метрополитен».

Библиографический список

1. Московский метрополитен. Официальный сайт [Электронный ресурс]: О метрополитене. URL: http://mosmetro.ru/about/ (дата обращения: 09.11.2013).

2. Баранов, Л. А. Автоматизированная система в перевозочном процессе метрополитена / Л. А. Баранов, А. В. Ершов, В. Г. Сидоренко // Мир транспорта. - 2005. - № 3. - С. 108-113.

3. Сидоренко, В. Г. Синтез планового графика движения зонного типа / В. Г. Сидоренко, М. В. Новикова // Мир транспорта. - 2010. - № 4. - С. 128-134.

4. Сафронов, А. И. Построение планового графика движения для метрополитена / А. И. Сафронов, В. Г. Сидоренко // Мир транспорта. - 2010. - № 3. - С. 98-105.

5. Сафронов, А. И. Сценарное пространство построения планового графика движения поездов метрополитена / А. И. Сафронов, В. Г. Сидоренко // Наука и техника транспорта. - 2012. - № 1. - С. 51-56.

6. Сидоренко, В. Г. Методы выравнивания интервалов движения поездов метрополитена / В. Г. Сидоренко, Е. Ю. Рындина // ВЕСТНИК МИИТа. - 2008. - Вып. 18. - С. 8-10.

7. Сафронов, А. И. К вопросу об оценке быстродействия метода выравнивания временных интервалов / А. И. Сафронов, В. Г. Сидоренко // Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки». - 2014. - № 1 (21). - С. 120-130. ISSN 2073-7572.

Bibliography

1. The underground of Moscow. Official site [Electronic resource]: About the underground. URL: http://mosmetro.ru/about/ (date of visiting: 09.11.2013).

2. Baranov, L. A. Automation system at the underground passenger traffic / L. A. Baranov, A. V. Ershov, V. G. Sidorenko // The World of Transport. - 2005. - № 3. - P. 108-113.

3. Sidorenko, V. G. Zonal type trains schedule synthesis / V. G. Sidorenko, M. V. Novikova // The World of Transport. - 2010. - № 4. - P. 128-134.

4. Safronov, A. I. Train schedule constructing for underground / A. I. Safronov, V. G. Sidorenko // The World of Transport. - 2010. - № 3. - P. 98-105.

5. Safronov, A. I. Underground trains schedule scenery space / A. I. Safronov, V. G. Sidorenko // Science and Techniques of Transport. - 2012. - № 1. - P. 51-56.

6. Sidorenko, V. G. Underground trains movement intervals aligning methods / V. G. Sidorenko, E. Y. Ryndina // PROCEEDINGS OF MIIT. - 2008. - Issue 18. - P. 8-10.

7. Safronov, A. I. Considering the evaluation of time intervals aligning method performance issue / A. I. Safronov, V. G. Sidorenko // Science and methodical magazine «Informatization of education and science». - 2014. - № 1 (21). - P. 120-130. ISSN 2073-7572.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Методика выравнивания интервалов движения пассажирских поездов метрополитена в условиях ограниченных ресурсов / А. И. Сафронов, В. Г. Сидоренко // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. - 2014. - № 2. - С. 69-76.

Ссылка на elibrary.ru:

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21907388

![]() Вложение: 13420565_elibrary.pdf

Вложение: 13420565_elibrary.pdf

| Рубрики: | Наука/Перечень ВАК РФ Метролюбие Компьтерное АУИшное |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |